![]()

Я ее потом увидела на улице — грудного несет на руках, малыш держится за юбку. Вот кому надо памятники ставить, а не cерийным убийцам, «полководцам» и политикам, чьи изображения — пешком или верхом — торчат на наших площадях!

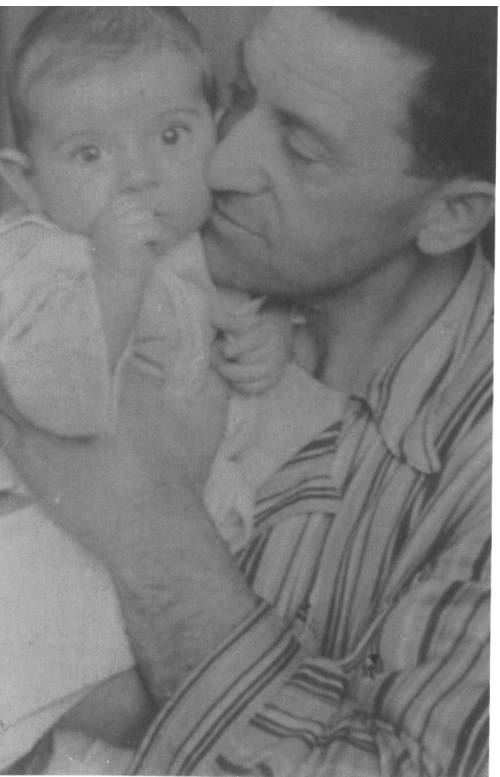

Деда Володя и другие

Лидия Шодхина

Forget me not

Forget me not

«Forget me not» — это название цветочного магазина заставило остановиться — будто позвали. В переводе — просто «Незабудка». По-русски — мило, но безлично. По-английски, мне показалось, пронзительно-печально: «Не забудь меня!»

И я поняла, что должна написать об отце. Знала — будет больно. Очень. Но слишком долго откладывала, можно не успеть.

«Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по сути своей», — жаловался Мандельштам.

Папа мой по паспорту был как раз Вольф. Вольф Шлемович. «В миру», разумеется, иначе — Владимир Соломонович.

Внуки звали его «Деда-Володя», и между ними была особая связь. Дети старались при малейшей возможности прижаться, прильнуть к нему. Он же в них растворялся.

Когда девочек — 6-ти и 14-ти лет — увезли в Америку, а тогда это означало — навсегда, для детей расставание было тяжелой травмой.

Для деда — смертью, худшей, чем реальная.

«Убитый, но живой».

На заводе папу звали Соломоном и Батей.

Его и молоденького уважали. Помню, идем мы с ним, до войны еще, по поселку, где он работал на заводе, а навстречу пьяненький мужичок, много старше папы, и как стал кланяться и извиняться: «Владимир Соломоныч, прости, извини, выпимши я». «Бывает», — добродушно отвечал непьющий папа.

«Что ни век — то век железный». Но особенно гнусный — советский век-монстр раз за разом кидался на плечи самым честным, талантливым, светлым.

«Артиллерия бьет по своим…»

Просто фантастика!

Кто застал — не забудет.

Все хорошее было дефицитом в стране «вот-вот» победившего коммунизма. Одним из острейших — телемастера. А без телевизора — как?! В СССР «зомбоящик» и книги были «вместо жизни», как точно определил умник Дима Быков.

Звонки, хождения, мольбы, обещания — и неумолимое: «Раньше не можем». Для умевшего вернуть семье смысл жизни готовы были на многое.

По просьбе знакомых муж-телеинженер помог семье аж эстонского-русскоязычного-министра! «Хлеба» им хватало вполне, а вот без «зрелищ» — тоже было никак. Мзду мы размахнулись брать малодоступными («в стране с бумагой напряженка») книгами. Робко, как Карцев в сценке Жванецкого «На складе», «А что можно?», — спросили мы. И министр величаво, как Ильченко, отвечал: «У нас в ЦК можно все!» И мы, не веря счастью (без стояния и «отмечания» в бесконечных очередях!), попросили «Библиотеку современной фантастики», а потом, обнаглев, еще и «Библиотеку приключений»!

Зачитанные нами, родными и знакомыми до лохмотьев, эти фантастически доставшиеся нам «подписки» бережно перевезли мы за океан (где они никому не нужны — «next generation» русские книги не читает, но это уже другая история).

Бунт на корабле

«Техника дойдет до такого совершенства, что человек сможет обойтись без самого себя»

Ежи Лец

В одном из этих бесценных томиков — рассказ Азимова «Логика» — о том, как на космической станции роботы отказались подчиняться людям.

Один из них, «экспериментальный, мыслящий», быстро додумался до очевидного. «Маловероятно, что вы меня сделали, — сказал он человеку, — вы состоите из материала, который мягок, дрябл, непрочен и слаб. Малейшие изменения в окружающей среде сказываются на вашей трудоспособности. Вы — суррогат! Я — совершенен!»

Словом: «Человек — это звучит горько!» (Венедикт — «Веничка» — Ерофеев, «Из записных книжек»).

Эта женская логика

После института отрабатывала диплом в Ростове. В тресте нашем работала плановиком немолодая, слабая здоровьем, очень милая женщина.

На жалкую свою зарплату растила дочку, которая сразу после школы «выскочила» замуж. Зато — удачно, за славного мальчика, летчика. Муж — по убогим советским меркам, конечно — неплохо зарабатывал, и жили дружно. Родился сыночек — все прекрасно!

Но тут парень разбивается. Остается юная вдова с 3-х летним ребенком и… беременностью. Правда, на совсем раннем сроке. Все — мать, подруги, даже командир части — просят, уговаривают не рожать. «Ты подумай, — говорят они, — без профессии, мать слепнет, пенсия будет небольшая. И кто тебя возьмет — с двумя?»

Девочка ответила им так: «Ко мне приходят его товарищи и просят что-нибудь на память — записную книжку, фотографию. А я уничтожу живую память о нем, часть его?» И родила.

Я ее потом увидела на улице — грудного несет на руках, малыш держится за юбку.

Вот кому надо памятники ставить, а не cерийным убийцам, «полководцам» и политикам, чьи изображения — пешком или верхом — торчат на наших площадях!

«Но где тут логика?!», — спросил бы умный-преумный робот Азимова. А нигде! Любовь…

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

«Любовь никогда не перестает…»

(Первое послание к коринфянам Святого Апостола Павла).

Как прекрасно — и по смыслу и по звучанию на языке «странно родной страны» (Андрей Макаревич)!

Кто это сказал: «Русский, русский, русский еврей — как норд-норд-норд-ост ветер»?

«К равнодушной отчизне прижимаясь щекой» прожил жизнь великий русский поэт Иосиф Бродский.

Еще о Бродском — «в тему».

30 сентября 1994 г. газета «Еврейский Мир» сообщила:

«В 1993 г. И.Бродский и А.Кэррол основали фонд, и его усилиями выпущен первый сборник «Six American Poets». Десятки тысяч экземпляров сборника легли рядом с Библией в отелях, мотелях, домах отдыха — «так как… стихи должны выполнять ту же роль нравственного воспитания человека, что и Библия». По словам служащих отелей «сборник разворовывают чаще, чем полотенца». Это доставляет удовлетворение основателям фонда. Они убеждены, что взявший сборник стихов обязательно приобщит к нему своих близких».

До слез тронула меня тогда эта задумка, не менее святая, чем наивность ее.

«Единственная правота — доброта», — это тоже Бродский.

Цитата — из письма Бродского Генеральному Секретарю ЦК КПСС Л. Брежневу, написанного им утром 4 июня 72 года — перед тем, как его посадили на самолет в Вену.

Власть «прислушалась». Когда Бродскому сделали операцию на сердце, его родителям не разрешили приехать к сыну в Америку. Не разрешили и ему приехать на похороны матери (85 г.) и отца (86 г.). Государство посчитало поездку «нецелесообразной».

Чему названья нет

«Моцарт дает нам разрешение жить»

Джон Апдайк

Многие знают, цитируют гетевское «Мгновение, остановись — ты прекрасно!». Но что посчитал Гете достойным этой сакраментальной фразы, знают, как оказалось, не все.

Вот ради чего готов был Фауст произнести слова, цена которых — смерть:

«Я целый край создам обширный, новый,

И пусть мильоны здесь людей живут

…Надеясь лишь на свой свободный труд.

…Тогда сказал бы я: мгновенье,

Прекрасно ты, продлись, постой!

И не смело б веков теченье

Следа, оставленного мной!»

(Перевод Н.А.Холодковского)

«А моим герольдом будет юмор со смеющейся слезкой на щите…» — это Марк Твен.

Чувство юмора — невидимое, но могучее оружие человека. «Смеха боится даже тот, кто ничего не боится».

А наше «шестое чувство» — по Гумилеву?

«…Что делать нам с прекрасными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать».

«Здесь похоронен Моцарт.

Он верил в нечто, чему названья нет.

Он музыкой сумел сказать об этом.

Внемлите!»

(Из эпитафии)

Все это, «чему названья нет» — любовь к ближнему — и дальнему тоже — Фауст! — восторги перед красотами природы, музыка — для каждого своя, поэзия — все это «нечто» всегда будет тем, что отличит самого «маленького» человека от самого «навороченного» механизма.

Как удивился бы — если б умел — азимовский «супермен», узнав, что эти эфемерные субстанции могут держать, подпитывать, спасать на самых «крутых маршрутах»!

Человек берет эту энергию из самого себя и от других — таких же.

Напрасны опасения мудрого Лема — человек никогда не сможет «обойтись без себя».

С роботом можно согласиться в одном: слаба наша физическая оболочка, и повторить за Чеховым его недоуменно-печальное: «Зачем такое ценное содержание заключено в такой хрупкий сосуд?»

Что случилось на моем веку…

В году 75-м на экскурсии спросила у старшеклассников: «а почему мы так уверены, что Земля круглая?», и они хором загалдели то, что я сама ответила бы в их возрасте: «а если корабль отплывет в одну сторону, то вернется с другой!»

Не успели осознать, что человечество «воочию» — глазами Гагарина — уже убедилось, что планета наша — шар, и таки вертится.

Тогда же, увидев в музее патефон, доброго друга своей, казалось мне, недавней молодости — расстроилась, но вскоре прочла в ученом журнале такой утешительный пассаж: «За последние 100 лет техника шагнула вперед так же, как за всю предыдущую историю человечества».

Что дальше? Как говорится — «глаза разбегаются». Выбрать важнейшие из «обыкновенных чудес» моего века — трудная задача (кстати, почему сейчас в России чаще вместо «трудно» говорят «тяжело» или «сложно»? Потому что от «труд»?)

Перед войной поехал мой папа покупать себе ботинки, но вместо них привез мне чудо — кинопроектор (на то и другое денег не хватило). Повесили простыню-«экран», сбежались соседи, я крутила ручку, и мы смотрели КИНО! ДОМА!!! Фильмов было два — про несчастную девочку Козетту из «Отверженных» Гюго — под мои рыдания, и про Буратино — под общий смех. «Бульон, таракан, консомэ — я по-русски не понимэ» — говорил там недотепа-иностранец. Вообще, отношение к «загранице» было весьма насмешливо-легкомысленное. Накануне войны мы, малышня, бегая друг за другом, с упоением орали: «Внимание! Внимание! На нас идет Германия! Италия причем дерется кирпичом!»

То есть, дворовый фольклор международную обстановку оценивал и понимал правильно, а они, проклятые и прóклятые, во главе со своим «светочем» — нет?! Скольким же миллионам эти высочайшие сомнения стоили жизни, здоровья и счастья!

Да, так вот — от неподвижных кадриков на детской простынке до нынешних возможностей, описать которые не берусь, не поспеваю. Вот на днях увидела на набережной маму с коляской, из которой неслись разговоры и музыка. Обогнав их, я увидела малыша лет двух с планшетом в руках, из которого и раздавались эти звуки. Рядом — океан шумит, собачки бегают, цветы цветут…, а ребеночек — в экран…

Я же могу только повторить за ровесником Олегом Басилашвили: «Да я разницы между айпадом и водопадом не знаю!»

Все эти чудеса техники прекрасны, конечно, только уж очень уязвимы, что и отразилось в новом анекдоте:

«— Я знаю все! — сказала Википедия.

— Во мне все можно найти! — похвастался Google.

— Я самый главный в мире! — заявил Интернет.

Ну, ну… — тихо ответило электричество».

Миллионы жителей планеты хорошо знают, что такое конец света. При отключении электричества они становятся беспомощнее, беззащитнее, чем дикарь в пещере. Они лишаются всего — возможности обогреться в морозы, не получить тепловой удар в жару, сохранить на холоде или, наоборот, согреть пищу. «Blackout» — «Конец Света».

Из наиболее безусловных чудес моего века, я думаю, это антибиотики и мобильный телефон (злоупотреблять можно чем угодно; вино ведь тоже «на радость нам дано»).

Еще 30 лет назад мой папа — ветеран войны, после инфаркта вынужден был ходить несколько раз в день в магазин, чтобы узнать, привезли ли молоко, а потом, в случае удачи, с тяжелым бидоном подниматься на 5-ый этаж. После более чем 30-летнего «стояния» в очереди на телефон, он так и уехал из Одессы, не дождавшись.

Сколько сил, времени, нервов, здоровья и жизней спасает этот, меньше ладони, аппаратик! Как быстро и прочно вошел он в жизнь благодарного человечества! А ведь еще недавно мы шарахались от встречных, кричавших что-то в пространство, оживленно жестикулируя. Или опасливо наблюдали за человеком в ресторане, «нежно беседующим со своим винегретом», по Жванецкому.

Нечто мировое и глубокое

Но самое важное, главное, что случилось на моем — нашем! веку — то, что из тысячелетнего пепла возродилась прекрасная птица надежды нашей — Государство Израиль! И событие это — не местного и не только «еврейского» значения.

Хотя до сих пор миллионы христиан (в России — точно) не знают, что Иисус Христос, на которого они молятся и уповают — еврей.

«Еврей… — родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры». Лев Толстой.

27 апреля 2014 года. Утром, разбирая бумаги, увидела письмо, о котором позабыла как-то. Мой дед, Соломон Шодхин, 1 декабря 1930 года писал своей дочери, которая с мужем в конце 20-х эмигрировала в Мексику:

«…то, что вы пишете, что у вас в стране кризис и трудно заработать — это нас взволновало. Ведь вы знаете, что мы готовы с вами разделить последнее. Вы в чужой стране, а мы все-таки в своей, и нам легче перенести трудности».

Через 11 лет дедушка Соломон и бабушка Роза погибли (повесили? сожгли? расстреляли?) в гетто, так и не увидев больше своей красавицы доченьки.

Через 50 лет его сын писал то же самое своей дочери, моей сестре, эмигрировавшей в Америку, и тоже умер, так и не повидав своих обожаемых и обожающих его внучек. Через 10 лет после этого я, в свою очередь, писала те же слова своему сыну в Америку…

Оставшиеся — в горестях от невозможности помочь, в тоске от разлуки… «Как вырвали сердце, а вшить — позабыли…»[1]

Уехавшие — в диком напряжении начиная жизнь с нуля среди чужого и часто чуждого мира…

А вот родственница, тоже уехавшая в 80-х из Одессы, но — в Израиль, рассказывала:

«Вышла в первое утро на площадь и почувствовала: «Я — дома! Среди своих! Еще ни языка, ни работы, а в душе — покой и радость!»

В тот же день, когда я перечитала письмо деда — случайное ли совпадение?! — по русскоязычному каналу Израиля прошла прекрасная и печальная церемония, посвященная Дню Памяти жертв и героев Катастрофы европейского еврейства. И премьер-министр Биньямин Натаниягу сказал тогда о создании Еврейского Государства:

«Это настоящее чудо современного времени! Израиль силен. Израиль готов противостоять любым угрозам. Мы готовы себя защищать».

Через несколько дней, 4 мая, состоялась еще одна торжественная — и тоже печальная — церемония. У Стены Плача вспоминали о погибших в войнах Израиля и жертвах террора. И Президент Шимон Перес сказал об Израиле так:

«Это светоч в глазах евреев, и чудо в глазах остального мира».

… Гуляем по американской ферме с прекрасным яблоневым садом и замечаем, что легкая ограда между рядами деревьев обвита тонкой резиновой трубкой с отверстиями — «капельное орошение», придуманное в Израиле! Сколько пользы природе и человечеству! Высочайшие достижения страны в «высочайших» технологиях, медицине — общеизвестны.

На-днях — по тому же израильскому каналу, с юмором — о новшестве — «барных лекциях». Ученые приходят в бары и из-за стойки — просвещают. Молодой посетитель с рюмкой в руке в восторге: «Где бы я еще узнал, что нового в науке?!»

«Барные лекции»… Дома, своим, зная, что не засмеют, не осмеют, не обидят.

«Еврей — первооткрыватель культуры. Испокон веков невежество было невозможно на Святой Земле». Лев Толстой.

И — серьезнее. Знакомая, чуть не плача: «Внучки приехали из Израиля в гости. Умоляю их остаться в Америке, в безопасности. Нет, отвечают, не можем, не хотим, нам еще в армии служить».

Слышать это, зная, на что идут юноши в России, чтобы «откосить» от армии… Как российские родители, бросая все, увозят сыновей от призыва…

«Если статистики правы, то евреи составляют не более 1% человечества… Следовательно, евреи вряд ли заслуживают упоминания, но о них говорят и всегда говорили. Вклад этого народа в список великих имен человечества в литературе, искусстве, музыке, финансах, медицине и абстрактных знаниях… выходят далеко за пределы слабости их числа… Все смертно, но не Еврей».

Марк Твен, 1899.

«…Существовать 40 веков на земле, т.е. во весь почти исторический период человечества, да еще в таком плотном и нерушимом единении; терять столько раз свою территорию, политическую независимость, законы, — и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежней идее…, такой живучий народ, такой беспримерный в мире народ…

Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем… человечество еще не в силах произнесть своего последнего слова». Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. (Полное собр. соч. в 30 томах. Т.25.Л.1983г. с 81-82).

«Follow me!»

Прелестная идея Бродского — для смягчения нравов довести в Америке «пониманье стихов выше довоенной нормы», как еще Маяковский мечтал, не показалась фантастикой, когда вспомнились два эпизода.

Дело было так. К аптеке я решила перейти прямо через дорогу, благо движение было небольшим. Вдруг из-за угла — полицейская машина! Срочно возвращаюсь на тротуар и двигаюсь к недалекому переходу. Но — опять же — вдруг! — из машины выходит импозантный «коп», и смотрит на меня. Если честно, я струхнула. Вспомнился Ролан Быков — Бармалей с его: «Счас буду тебя убивать и грабить!» Но что делает этот страж порядка?

Останавливает движение, и машет мне: «Проходи», мол!

Нечто похожее приключилось со знакомой — немолодой женщиной, но молодым водителем, когда она в темноте заблудилась на улицах Бостона. К ней подъехал полицейский, и она тоже напряглась сначала. Узнав, в чем дело, он сказал «Follow me» — «Следуй за мной», и вел ее, пока не убедился, что помощь больше не нужна.

Теперь мы с этой моей знакомой навсегда сохраним в душе то же радостное удивление, которое охватило героя английского стишка в переводе Маршака:

«Даю вам честное слово —

Вчера в половине шестого

Я видел двух свинок

Без шляп и ботинок!

Даю вам честное слово!»

То, что очевидно для американцев, для нас, совков несчастных — невероятно. Хотя «моя полиция меня бережет», — это так же естественно, как свинки без шляп и ботинок.

Социолог на радио «Свобода» говорит о «культуре насилия в России» — странный и страшный термин! Как диагноз…

«Follow me», — пытается сказать Америка миру, — «У меня не все и не сразу получается, но я стараюсь образумить, наказать злых — «добро должно быть с кулаками» — чтобы остальные могли «жить да радоваться».

В Америке насаждается «культура справедливости и добра» — так это можно назвать. То есть — если поставить целью не «убивать и грабить» своих подданных, а неуклонно воспитывать — заботой и законами — взаимное уважение, внимание к слабым — то в итоге возможно получить таких вот полицейских?!

Впрочем, с горечью надо признать, что мир, не стесняясь пользоваться всем, чем осчастливила Америка человечество — не стесняется, завидуя, ненавидеть ее. «Американская культура не будет, не приживется у нас!» — возмущенно кричит в камеру российских «Новостей» насмотревшийся российского же телевидения шахтер из Донбасса. Не будет. Увы…

«Американизмы душат наш язык», — горюют в России. Как будто американцы заставляют их говорить «менеджер по продажам» вместо «продавец», «деэскалация» вместо «ослабление» напряженности, смотреть американские триллеры вместо отечественных шедевров.

Есть такой вариант ответа ревнителям: «Дайте миру телефон, фонограф, кибернетику, интернет, мобильный телефон, вакцину от полиомиелита — и т.д., и т.д., и т.д. — и в языки других народов войдут не только «погром» и «Сибирь»…

Однако, надежды тают — все возвращается.

По телевидению — детектив, и в кабинете полицейского начальника — портрет Дзержинского. Фильм называется «Большое зло и мелкие пакости». Вот именно…

Каждая телевизионная шавка — не говоря о главных монстрах — норовит вставить свои 5 копеек в надежде на будущие 30 серебренников.

«Скажи мне чей Крым, и я скажу тебе кто ты».

Который испугался небоскребов — со сладкой улыбочкой поет о любви к Крыму.

Который любимец, заваленный банками с огурцами, рассказывает о красотах Крыма — зазывает.

Как если бы кто-то украл дорогое, красивое украшение, а его окружение вместо того, чтобы плакать от стыда — это ворованное всенародно расхваливает.

Разные «аймоськи» вспомнили антиамериканские глупости известного зубоскала, и тоже — к месту и не к месту — снисходительно, а то и с осуждением — об «америкосах».

За перл «А сало русское едят!» «великому поэту» и Главному Гимнюку — памятник в центре Москвы.

Студентка из Ростова-на-Дону дает интервью об институтских проблемах, а на майке девушки — крупно: «Don’t forget about Kuzkina mat’…»

Так что — по Вл. Вишневскому — «И знакомые грабли приветствуют нас!» — с иронией? Или по Евг. Клячкину: «то матком, то шепотом в сторону Руси: «Пропади ты пропадом! Бог тебя спаси…»?

Мальчик «Книжка»

«Книжка» — так прозвали папу в институте. Высокий, красивый, нежный — «мамин» мальчик. Все жизнь собирал книги. Из-за войны, переездов приходилось их бросать, раздаривать, но на новом месте начинал все сначала. Оправдывался: «Не пью, не курю — это единственная слабость». «А зачем тебе многотомный «Нюрнбергский процесс»?» «Выйду на пенсию, прочитаю». Все его родные погибли в гетто.

Книгу ко дню рождения получила я по почте в ноябре 41-го. С надписью: «Моей дочурке Лидочке. Нальчик. Ночь перед отправкой».

Как я не любила, боялась даже, эти красиво изданные «Сказки Гауфа»! В свои 9 лет поняла, почувствовала, о чем думал папа, посылая мне этот подарок — что скорее всего, это последняя в его жизни книга, которую он купил для меня.

Я и потом каким-то образом знала, о чем он думает. Это было нетрудно — его мысли, как и поступки — всегда! — были исполнены любви к нам и особой моральной чистоплотности. Только вот помочь не могла — еще и добавляла печалей. Проклятые советские тупики и проблемы, гадости и подлости…

Как-то папа, посмеиваясь, рассказал, что когда мне, совсем крохе, вырезали маленький нарыв — он упал в обморок. Через множество лет… После очередной его тяжкой операции звоню хирургу (уже получившей хрустальную вазу): «Почку пришлось отнять, — сказала она весьма недовольно, жуя что-то, — очень беспокойный больной, очень! Мечется и кричит, что не хочет жить». Советская медицина… Тут и пришла моя очередь — в обморок. Испугав бедную маму, подумавшую о худшем. К счастью, очнулась я быстро, успокоила ее — без подробностей, разумеется.

Ратушная площадь в Таллине. Веду экскурсию, и вспоминаю, что папа собирался в Старый город, оглядываюсь, но не вижу его. Вдруг будто горячий солнечный луч упал на лицо, и я оказалась как бы в облаке тепла и света. Помню, запнулась даже, подняла голову к небу, но оно было попрежнему беспросветно затянуто облаками. Дома папа сказал, что был там. И я поняла, что меня согрело мое, личное, солнце. И греет до сих пор. О биоэнергетике знаю, читала. Но все равно — это было так удивительно-прекрасно!

Вижу, как он, оскальзываясь, зимой везет на санках «макулатуру» на талоны, за которые можно было выкупить книги. Так одарил он нас немыслимым дефицитом — булгаковским «Мастером и Маргаритой» — в 3-х экземплярах! Знакомая библиотекарша, чуть не со слезами благодарила за эту тогда библиографическую редкость: «Подарю сыну на свадьбу!». И за это разрешила — «Только при мне, в зале!» — прочесть уже напечатанный (!) в журнале ахматовский «Реквием». Как же въелся в нас этот подлый страх!

В 19 папа влюбился в девочку 16-ти лет, сестру однокурсника и друга, преданно и нежно любил ее всю жизнь, и умер через 2 месяца и 10 дней после ее ухода. Вернувшись со страшной войны, целовал маме руки за то, что сохранила детей, и берег ее, как только мог. Никогда после войны не разрешал ей работать, хотя жили мы очень скромно — если не сказать — очень бедно. Мама обслуживала нас троих, стояла в очередях (часто с «ночи», то есть с 3-х-4-х утра), топила печь (это в городской квартире! Отопление восстановили через много лет); стирала вручную в ледяной — зимой — ванной; шила, вязала — но все же была хозяйкой своего времени. «Не хочу, — говорил папа — чтобы ты, как наши женщины заводские, в перерыве бегала по очередям и с тяжелыми сумками давилась в транспорте». У самого папы как у начальника цеха рабочий день был ненормирован — вставал в 5 утра, приходил в 7-8 вечера. При одном тогда выходном. Часто и ночью вызывали.

Никогда не был ни в санатории, ни даже в заводском, неподалеку, пансионате. Как ни уговаривали. Не хотел, не считал возможным оставить маму, а она была связана домашними делами — дети, рынок, готовка. Потом внуки. Потом тяжелые болезни. Ее последние слова были: «Посплю. Устала».

Кроме войны никогда не расставались. У них все было общее — светлые, совестливые взгляды на все; чувство ответственности за семью — обостренное, высочайшей пробы, чувство юмора. До войны они — помню это всю жизнь! — так часто, так весело, так молодо смеялись — папа так сразу до слез. И над книжками — Ильф и Петров, Зощенко — и просто так — от счастья. До войны. После — больше только улыбались — чувство юмора помогало, спасало. Не всегда, конечно — уж об этом родная власть позаботилась.

«Лейтенант молоденький, а зовут Володенькой»

(народная песня)

«Где чайки кричат на просторе

И низкое солнце горит,

В глубинах холодного моря

Лежит смертоносный иприт».

Автор этих стихов, «поющий академик» Александр Городницкий, в документальном фильме рассказал, что в Балтийском море немцы утопили 8 тысяч бомб и снарядов с отравляющими веществами. С тем самым ипритом — если бы фашисты решились его применить — который, скорее всего, убил бы или искалечил моего отца и множество других отцов, сыновей, братьев.

Последние 3 года войны папа — в чине лейтенанта — был командиром взвода «химиков-разведчиков». При подозрении, что враг применил химоружие, они должны были первыми определить степень опасности.

Обошлось… Только горел однажды. Рассказал об этом не сам, конечно — сослуживец, под секретом: «Горел наш Владимир Соломоныч как факел. Еле поймали и плащ-палатку накинули».

Начинал войну «Соломоныч» «политбойцом». Так называли добровольцев, молодых сотрудников наркомата, в котором он работал. В сентябре их собрали, в ноябре — «ночь перед отправкой».

В пулеметном расчете папа был вторым номером, а первым — его коллега по фамилии Бычков. Тоже инженер, но не одесский городской мальчик, а парень из русской деревни. Когда они попали в окружение, Бычков — восхищался папа — каким-то чудом, чутьем вывел их к своим. Спас от смерти или от плена. Пулемет тоже спасли, но — без затвора. И за это Бычкова повели расстреливать. В последний момент папа вспомнил, что затвор у него в вещмешке.

Бычков все равно погиб. Неосторожно высунулся из окопа и его ранило. Смертельно. Он, видимо, это понял, и стал показывать, чтобы его положили на край, заслонились им. Прямо по Высоцкому: «Как прикрытье используем павших…».

Больше ничего папа о войне не рассказывал. Нет — еще одно: что ребятки молоденькие погибали «как мухи» и кричали «Мама!».

В 46 году, в ведомственном пионерлагере, я видела сыновей Бычкова. Им было столько же, сколько нам с сестрой — 14 и 6. Старший трогательно опекал маленького. Я не решилась подойти к ним. Не столько от застенчивости, сколько… Ну, что я могла им сказать? «Мой папа вернулся, а ваш — никогда»? Только смотрела на них издали с нежностью.

За этот первый год войны на передовой получил папа медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Потом были еще медали, в том числе «За взятие Берлина».

Когда, уже после его смерти, уезжали в 92-м — все эти награды, бережно упакованные, положили в чемодан, но их не разрешили вывозить!

«Что же нам делать?», — в ужасе и недоумении спрашивали мы. «А что хотите», — отвечали они. Хорошо, что провожающие еще не уехали, и мы эту коробку им отдали. Не забыть довольные улыбочки на мордах всемогущих «проверяльщиков». Правда, наши русские друзья что-то им «по-русски» сказали, и те «не заметили», как «запрещенный груз» нам вернули. А мы поняли, что имеется ввиду, когда говорится: «И хочешь вернуться, да не можешь: Родина стоит перед глазами…».

Как он выжил? Он готовился. До войны, помню, часто говорил, что «Огонь» Анри Барбюса — об интеллигенте на войне. Видимо, читал как учебник.

«С ним невозможно было играть, чуть тронешь — сразу заболеет!» — ответила тетя, когда мы с сестрой спросили дружила ли она с младшим братиком, нашим будущим папой. Мы с трудом поверили. Все мое довоенное детство папа делал долгую гимнастику, и нашим любимым упражнением было отжимание от пола со мной верхом на нем. А после войны, чтобы не добираться до работы в переполненном скандальном одесском трамвае, купил мотоцикл. И каждый вечер поднимал его на 4-й(!) этаж — чтобы не угнали (мальчик, родившийся в Америке, не мог поверить, что надо было и «дворники» домой уносить).

А еще был стих-молитва Симонова «Жди меня». Эту вырезку из фронтовой газеты папа прислал маме. Возможно, и это помогло?

«Лишить нашу Родину-мать ее материнских прав!»

Венедикт Ерофеев («Из записных книжек»)

«И настанет май до конца дней наших!», — написал папа из Берлина в мае 45-го. Помню, после этого я жила с ужасной мыслью: «А вдруг убьют вот сейчас, после войны? (Так бывало!) Много лет потом, 9 мая, когда все радовались, я плакала — детские страхи оживали. Особенно горько было вспоминать, как папа сказал мне «Инвалидом домой не вернулся бы», — и я представила его жизнь без нас — для нас…

Но в сентябре 45-го он вернулся — живой, целенький! Правда, сестренка долго называла его дядей, и папа огорчался очень, что пропустил ее младенчество.

Долго радоваться не пришлось — «послевоенная разруха» (которой потом десятилетиями прикрывались). От помощи союзников, быстро поднявших Европу, отказались. Им — «собственная гордость», народу — голод, болезни, страдания. Помню, накопали в огороде меленькой картошки, чуть не ведро, и радостно наелись, а папа произнес фразу, которую я поняла, пожалуй, только в Америке: «Семья инженера картошке радуется…» Думаю, эти «несвоевременные мысли» возникали у многих «наших», побывавших в Европе. Что и напугало «кремлевских мечтателей», и были придуманы «низкопоклонство» и «космополитизм», так больно нас ударившие. Но это позже, а в 46-м папа понял, что семью надо спасать от голодной смерти — буквально.

Поехал куда-то, и привез еще одну Дочку. Это была молодая коровка, которая его чуть не убила, рассказывал папа. Он вез ее в открытом кузове ночью, зимой, их страшно мотало на российских дорогах, которые и до сих пор дураки строят, но они выжили.

Только вот молока от этой Дочки было почти как от козла, хотя папа ее старательно мыл и чистил специальной щеткой. Не кормилица, а «кошкины слезы». Правда, кошка наша как раз была довольна — ей хватало.

Тогда нашли девушку Марию, которая из лекарств признавала только градусник, но Дочку раздоила, и обе они нас спасли, особенно рахитичную, в ангинах, сестренку.

Еще был Борька. Такой беленький хорошенький! Барашек.

Все немедленно к нему привязались и прониклись. Практически член семьи. Откормили, и стали мы, «бабье царство», страдать, стенать и жалеть. Попрятались в доме, а папа, «книжка» с Дерибасовской, 10, опора наша и защита, завел невинного агнца за угол и принес Борьку в жертву — да и себя тоже. Как не вспомнить гуся, казненного Бабелем — с его бессмертным «Сердце мое, обагренное кровью, скрипело и текло».

Борьку, конечно, дружно съели. Голодуха…

Как-то выжили, а главное, папу сразу взяли на прежнее место, в наркомат (или уже министерство?). Скоро сделали начальником отдела, парторгом. Ожил, повеселел, стал похож на довоенного папу — опять стал увлеченно собирать книги, опять водить маму в театры, на концерты, достраивать дом, сажать деревья. Явно был доволен успехами на работе. Потом — позже! — с горечью сказал, что работал в группе, получившей впоследствии Сталинскую премию (за шлаковату, если не ошибаюсь).

Но тут наступает год с роковой для народа России семеркой: 1917 — 1937 — 1947. Начальником папы был человек по фамилии Добровинский, который в плену выжил — ему, еврею, помогли раздобыть «русские» документы. Это его и от своих спасло. Он, рискуя, без подробностей, предупредил: «Срочно ищи другую, не руководящую работу. Уходи сам, пока они тебя не выгнали». Помню папино трагическое лицо, тяжкое молчание. И тут мама, наш «мотор-идеолог», решила: «Надо бежать «далеко от Москвы». Выбрали Одессу: там папина родина, там «свобода» — все продается и покупается, там знаменитая «толкучка», там «артельщики» делают дефицит, а главное, там квартиру можно не ждать все жизнь, пока «дадут», а — неслыханное дело — купить!

«Лакеи носят вина там, а воры носят фрак…».

Пришлось продать свою часть дома, который из всех сил начали строить перед войной (помню, как я жалела проданный мамин меховой «котиковый» жакетик).

Приехали в Одессу — солнце, невиданные (сестрой так точно) фрукты — рай! Но тут — очередная человеконенавистническая «кампания» в стране, где «человек — это звучит…».

Проще сказать — стали давить и сажать подряд и «артельщиков» и «спекулянтов». Под раздачу попали и одесские маклеры (которые сейчас риэлтеры) — они исчезли, затаились. И наша семья осталась с деньгами, которые таяли, и без крыши над головой. Чтобы что-то сохранить, купили летнее жилье — комнатку с верандой. А как быть зимой? У мамы, бедной, истерики, папа даже в обморок падал…

Но тут «повезло». На работу папу взял директор Канатного завода, чью армянскую фамилию я забыла, к сожалению. Он все понимал, и как только очередной «очередник» отказался от комнаты с дырой в потолке и печным отоплением — отдал ее нам.

Когда папа пришел просить работу, этот директор сказал: «Должности твоего уровня у меня быть не может, да и вообще вакансий нет. Вот строим цех ширпотреба и если пойдешь прорабом — назначу потом начальником». Выхода не было, и пришлось инженеру-химику стать строителем цеха, на месте которого только котлован. Приходил страшно усталый, хмурый, в грязной робе. Зиновий Гердт вспоминал:

«Мой 1-й концерт в Одессе состояться должен был на Канатном заводе, в цехе, и это было самое грязное производство на всем Черноморском побережье»

(«Рыцарь совести»)

Так стал папа начальником огромного, на 300 человек, цеха, работавшего в 3 смены.

Только приспособился как-то — тут за Сталиным — зверем пришел «волюнтарист», а по-русски — самодур или, еще точнее, придурок Хрущев с его бредовыми идеями. Одна из них была — спасти обреченную систему борьбой с «экономическими» преступлениями. К ним причислили то, что практиковалось во всей стране. По просьбе директора — устной, конечно — начальник выписывал подчиненным премии, а деньги передавал в профком — на подарки юбилярам, ветеранам, прием делегаций и т.п.

Газета «Советская индустрия» писала о «деле Канатного завода», не скрывая, что все делалось по указанию директора (другого).

Пока шло следствие, завод превратился в «клубок змей», как с ужасом говорил папа.

В результате арестовали троих — из шести начальников цехов — только евреев (директора русского, «естественно», не тронули…).

Вот об этом вспоминать больно-больно! Казалось бы — страшная война — с фашистами, подлая война — с космополитами… Но подумать — до суда арестовать человека — немолодого, с честью прошедшего войну, прекрасного работника, всеми уважаемого.

Два года держать в сыром подвале…

Их не оправдали — такой практики в России не было и нет — засчитали эти 2 года как наказание. Потерянные деньги и стаж не вернули, но любезно предложили восстановить в партии, от чего папа отказался. «Меня принимали в 43-м, в окопе, — сказал он, — и не им исключать и восстанавливать».

Итак — отпустили! Какое счастье… Если не считать страданий, подорванного здоровья, разорения семьи — продали последнее, голодали.

С трудом нашел работу — в бухгалтерии, на маленькое жалованье, поэтому пенсия была минимальной — ее тогда начисляли по двум последним годам.

Так как же смогли они, лучшие из нас, не автоматы из стали и сплавов — люди из плоти и крови — выстоять, не изменяя себе?

Что их спасало, объединяло, защищало?

Булат Окуджава ответил за всех:

«Совесть, благородство и достоинство —

Вот оно, святое наше воинство».

«А шарик летит…»

«На бессменном карауле

Тот, кто раньше нас ушел».

Евг. Клячкин

Это был обыкновенный надувной шарик. В виде сердца и написано «I love you…» Цвет не помню почему-то. Буду, считать, что окуджавский — голубой.

Случайно поднималась на наш 4-й этаж не на лифте, а по лестнице. И вдруг… На площадке между этажами прямо перед моим лицом не плывет даже, а стоит этот «balloon». Ленточка — на расстоянии вытянутой руки. Приношу шарик домой, и говорю: «Кто-то подарил к празднику». Забыла сказать — было это 8 марта 1998 года. День в Америке, как известно, не праздничный. Посмеялись. А шарик путешествует по квартире, что они обычно и делают. Несколько раз даже испугал — из-за плеча появлялся. А на 3-й день — исчез. Искали по углам, под кроватью, в кладовках — нет нигде!

Конечно, на площадку он мог влететь из коридора (хотя двери на тугих пружинах).

Конечно, вылететь мог через балкон (хотя из-за холода дверь не открывали). Все так. И очень просто…

Но! Именно 8-го марта, и будто просился в руки!?

Не настаиваю, не навязываю, но для себя знаю — это папа. «Тот, кто раньше нас ушел» не может дать нам нечто материальное, но может создать стечение обстоятельств, совпадения…

Может, и правда — встретимся? Ведь «любовь никогда не перестает…»

Нам же остается, вслед за Диной Рубиной, с горечью признаться:

«С годами глубже вглядываешься в себя, и настанет день, и не отшатнешься от гиблой пропасти вины. И эту тяжкую кладь понесешь до конца».

___

[1] Вероника Долина: «Такую печаль»

Мы все разные, и жизни разные, но как же мы сразу узнаём «своих» — так совпадаем и мыслями, и чувствами, и памятью. Только одни не умеют их высказать,а другие делают это так, что хочется поблагодарить за то, что помогли выразить ТВОЁ.

Как здорово, образно, зримо,

Наглядно и интересно

Написана жизни картина,

Где каждый нашел свое место.

Проносятся люди и судьбы,

Проносятся годы пред нами…

Историю мы не забудем,

Пусть долгою будет память!!!

Спасибо! Очень хорошо!

Замечательно!