![]()

Михаил Хазин

Костюжены. От князя Мирского к Гене Зингеру

Костюжены для кишиневцев — аналог клиники Кащенко для москвичей или Бедлама — для давнего Лондона. Проще говоря, дом умалишенных. На советском новоязе — психушка, дурдом. Но Костюжены — это поселок на окраине Кишинева, а в том поселке — не отдельный дом, целый больничный городок, с корпусами, павильонами, хозяйственными постройками, мастерскими. Больница открылась на исходе 19-го века, многие ее здания ныне рассматриваются как уникальные памятники архитектуры, к которым в свое время приложил руку известный на юге России архитектор Бернардацци. Четко распланированы тенистые аллеи, вымощенные гравием дорожки, аккуратно ухоженные клумбы. В начале 20-го века в оформлении зданий использовалась красная марсельская черепица, красный кирпич, котелец-ракушечник. Лечебница обзавелась многочисленными полями, садом, животноводческой фермой, виноградником. Во дворе вырос фонтан, подключенный к двум артезианским колодцам, над которыми были возведены водонапорные башни. Примечательно, что в свое время в Костюжены оперативно провели электричество и телефон — быстрее, чем во многие губернские учреждения в самом Кишиневе. Без преувеличения можно сказать, что Костюжены стали одной из лучших профильных лечебниц России, рассчитанной на семьсот коек.

Многое изменилось после того, как в 1918 году Бессарабия по советской версии была захвачена (а по версии другой стороны — воссоединилась) с Румынией. Изменилась власть, язык, законы, столица. Но и в румынское время лечебница продолжала использоваться по назначению, — правда, не во всём своем потенциале. В годы Второй мировой войны костюженская клиника продолжала жить своей привычной жизнью. Румыния хоть и была в те годы союзницей гитлеровской Германии, хоть и задавали в ней тон собственные фашисты, никогда не пала так низко, чтобы истреблять душевнобольных людей (по мнению нацистов, человеческий мусор, отбросы), как это делали арийские сверхчеловеки из третьего рейха. Захватив Киев, гитлеровцы в срочном порядке расстреляли в Бабьем Яре душевнобольных из местной лечебницы еще до того, как начали истребление евреев.

В Костюженах уцелели больные и персонал, уцелели архитектурные ансамбли лечебницы. Кишинев же подвергся артиллерийским обстрелам, бомбардировкам и после войны лежал в руинах. Добротные постройки Костюжен служат до сих пор. Прочно стоят на своих фундаментах и башни, хотя, конечно, старые здания с каждым годом ветшают, приходят в упадок, продолжают рушиться.

Несомненно, самым знаменитым обитателем костюженской лечебницы душевнобольных был князь Мирский. В Кишиневе о князе Мирском клубились разговоры, как о легендарной личности. Поражал воображение немыслимый срок, проведенный князем Мирским в клинике. Попал на больничную койку еще до событий 1917 года, когда был совсем молодым человеком из состоятельной, даже аристократической семьи.

И всю жизнь, до глубокой старости (около семидесяти лет!) князь Мирский провел в юдоли скорби и страдания. Над Бессарабией проносились грозы истории: земля между реками Днестр и Прут входила то в состав Российской империи, то становилась провинцией Румынии, то опять, соединившись с СССР, провозглашалась Советской Республикой, то еще раз ее отвоевывали румыны во главе с Антонеску, то снова в жестоких, кровопролитных боях возвращались русские под руководством Сталина. И каждый раз каждое крутое установление новой власти в бессарабском крае называлось «освобождением от предыдущих угнетателей и оккупантов». Ни одно из этих освобождений, понятное дело, не добавило ни капли свободы князю Мирскому, пожизненному и неизменному обитателю и узнику Костюжен.

Согласно устному преданию, с юности князь Мирский был очень хорош собой, рослый, голубоглазый, влюбчивый, писал стихи, очень увлекался иностранными языками. С детства мальчик владел, наряду с русским, несколькими языками: французским, польским, румынским, которые освоил еще в семейном поместье. В гимназии к ним добавились латынь, древнегреческий, предусмотренные программой, а также выученные по бескорыстной любви к языкам, по велению страсти — итальянский, испанский… Всех языков и наречий не перечислить. Молва приписывала полиглоту князю Мирскому знание множества языков. В том числе и амазонского. Этот язык был изобретен лично князем Мирским, обожавшим амазонок и все, что с ними связано. На своем амазонском языке он посвящал возлюбленным амазонкам возвышенные стихи.

До меня доходили эти необыкновенно трогательные истории, но долгие годы мне ни разу не доводилось увидеть своими глазами этого ветерана лечебницы, хотя в Костюженах, что греха таить, случалось не так уж редко навещать коллег по работе, писателей, журналистов и, конечно, моего приятеля, философа Гену Зингера. Но однажды все-таки произошла у меня встреча с князем Мирским.

Помню, в солнечный летний день 1971 года направились мы на автобусе в Костюжены с Ихилом Шрайбманом, моим другом, еврейским писателем, проведать Иона Чобану, известного молдавского писателя и заодно нашего общего приятеля. (Лучший роман Иона Чобану — «Мосты» я перевел с румынского языка на русский.) Автобус катил по улицам поселка Костюжены, — южного пригорода Кишинева, утопающего летом в зелени, зимой — в сугробах. Его побеленные известью (с примесью синьки) одноэтажные домики окружены черешневыми, вишневыми, яблоневыми садами в уютных двориках. К утреннему пению птиц там, наверно, до сих пор примешивается петушиное кукареканье, лай собак.

Во всей Молдове поселок этот известен и славен своей ментальной клиникой. В просторечии слова «Костюжены» и «сумасшедший дом» стали почти равноценными по смыслу. Стоило человеку что-то учудить, отчебучить, странно выразиться, как ему с деланным сочувствием задавали вопрос: «Ты случайно не из Костюжен выписался?»

За высокой оградой под сенью деревьев — приземистые корпуса, каждый — с решетками на окнах, запорами на дверях, которые, впрочем, не бросаются в глаза. Двери этих корпусов не откроешь простым нажатием ручки. Они слушаются только ключа, который, как правило, в руках санитара.

На главной площади лечебницы, сразу за центральными воротами и перед административным корпусом, высился в ту пору монумент. Пьедестал, а на нем выкрашенная золотой краской фигура Ленина с простертой в сторону воли рукой. Здесь, на этом клочке душевнобольной земли, он, пожалуй, был более уместен, чем во многих других роскошных местах нашего безумного мира, где высились памятники этому кумиру.

Шрайбман шуток на эту тему терпеть не мог. Остерегался дать повод, чтобы его, не дай Бог, не заподозрили в нелояльности к власти. Он говорил, что если человек, занимающий высокий пост, — недостойная личность, все равно лучше не задирать его — из уважения к почтенному месту, которое он занимает. А время само разложит все по полочкам…

Я знал, что в самые трудные годы его жизни Ихил Шрайбман тоже лежал несколько месяцев в Костюженах. С тяжелым психическим расстройством. Сам я, конечно, не заговаривал с ним на эту деликатную тему. Но в тот день, когда мы с ним собрались навестить Иона Чобану, тема эта всплыла как-то сама собой. Безумие… Чему оно сродни? Грань гениальности, чудачества, одаренности? Убежище от невыносимого давления обстоятельств? Высший пилотаж мысли? Побег из обыденности? Укрытие от кошмаров жизни? Бредятина?

Нет, я вспомнил. Наш разговор о сумасшествии начался с того, что я упомянул о князе Мирском.

— Я знал его, — отозвался Шрайбман. — Я беседовал с ним!

Шрайбман стал рассказывать то, что я уже и сам знал. Выходец из дворянской семьи, высокий юноша-студент (блондин с голубыми глазами), свободно владеет дюжиной языков. В том числе и ивритом. Двуречье между Днестром и Прутом — Бессарабия оторвалась от молодой Советской Республики, воссоединилась с Румынией, и юный князь Мирский остался один-одинешенек в том же доме скорби, но оказался в другой стране. Вот такая петрушка — места не сменил, а страна поменялась.

Шрайбман напомнил, что в Костюженах князь Мирский жил при всех режимах и властителях: при царе Николае Втором, при королях Фердинанде, Кароле, Михае, под властью диктатора Антонеску и нацистских эмиссаров Гитлера… Наконец, при Отце Всех Народов и генсеках.

Князь Мирский, самый коренной обитатель Костюжен, обречен был провести в ней весь остаток жизни. Менялись хозяева лечебницы и всей жизни, менялись поколения медиков, больных, менялись даже формы безумия, содержание бредов, а справиться с грезами и наваждениями князя Мирского, с его амазонками никакая психиатрия не могла. Да и выписывать его было некуда: ни одной родной души не осталось.

Вместе с Ихилом Шрайбманом вошли мы через центральные ворота на территорию клиники, миновали площадь с памятником вождю, административное здание и по пустынной главной аллее, с обеих сторон обсаженной кряжистыми кленами, каштанами, акациями, направились к отделению, где находился на лечении Ион Чобану.

Вдали — посредине аллеи — показалась одинокая фигура высокого пожилого человека в темной фетровой шляпе, с черной кирзовой сумкой в одной руке и с палкой (посохом странника?) — в другой. Он двигался навстречу нам чуть шаркающей походкой.

— Вы знаете, — Шрайбман тронул меня за плечо, — кажется, это он… князь Мирский…

Не чаял я так быстро увидеть его. Мы поравнялись. Он был в некоем потертом подобии плаща, в старину это называли пыльником. Седая щетина покрывала его худое, с выразительными, крупными чертами лицо, из которого годы оказались бессильны вытравить аристократическую породистость.

Оба мы приветливо поздоровались с князем Мирским. Он ответил поклоном, галантно приподняв шляпу над головой.

— Простите, князь Мирский, куда направляетесь? — осведомился Шрайбман.

— В административное здание, — ответил князь. И добавил: — Я тут хожу с этой сумкой, куда врачи скажут, — из одного корпуса в другой. Ношу бумаги, направления, письма… Меня называют костюженским почтальоном.

Князь Мирский, которому ко времени нашей встречи было уже за семьдесят лет, рассказал нам, что когда был помоложе, ему поручали разносить почту не только по территории лечебницы. С увесистой почтальонской сумкой на плечах он пешком курсировал регулярно из Костюжен в Кишинев и обратно. Семь километров в один конец. С годами сфера его деятельности сузилась.

— Вы знаете все эти дороги? Номера, названия отделений?

— За долгие годы жизни я лежал тут во всех корпусах…

— В каком из корпусов лучше?

— В каждом из них — инферно… В каждом ад… Я прошел все девять кругов…

— А сколько вы знаете языков? — поинтересовался Ихил Шрайбман.

— Дюжину, наверно… Может быть, больше…

— Ивритом тоже владеете?

— Разумеется…

На языке Библии Ихил спросил:

— Ма нишма? Как дела?

На иврите князь Мирский печально ответил, что дела его идут неважно, потому что он в последнее время стал забывать испанский. Теперь, признался князь, он пришел к выводу, что ему надо поехать в Испанию, погрузиться в стихию испанского языка, чтобы достойно восстановить его в памяти.

— И вообще меня теперь зовут иначе…

— Как же вас величать?

— Дина.

— Но… это женское имя…

— Да, я стал женщиной, — спокойно пояснил князь, как нечто само собой разумеющееся. — Перенести такие страдания, какие достались мне, ни одному на свете мужчине не под силу… Мои немыслимые страдания сделали меня женщиной.

— Право, князь, какая вы женщина? У вас щетина на бороде растет, вы в брюках, одежда мужская, облик мужской…

— Нет правил без исключений, — резонно ответил на это князь Мирский.

— Но почему Дина?

— О, особая история. Вы помните Дину из Ветхого Завета?

Из Ветхого Завета о Дине я не помнил. Но я в ту пору читал огромный роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». И в памяти как-то всплыло, что Дина, дочь Якова и Лии, как раз была сестрой того самого Иосифа и его братьев… Бедная, изнасилованная Дина.

— Да-да, — подтвердил князь Мирский. — Дочь Якова. Он вернулся с домочадцами, стадами овец в землю Ханаанскую, раскинул шатры. Захотелось Дине посмотреть на дочерей земли той…

Шрайбман, знаток Писания, продолжил:

— И увидел ее Шехем, сын князя земли той, и взял ее. И насиловал ее…

— Дина… Несчастная Дина… — У князя на глазах выступили слезы.

На этом наша беседа не завершилась. Воспользовавшись нечаянной встречей с историческим князем, я спросил, продолжает ли он писать стихи. Князь печально махнул рукой:

— Какие там стихи на старости лет?

Но вдруг в его голубых глазах мелькнули слабые искорки, и он предложил:

— Не сочтите за труд, пройдемте к той скамейке под акацией… Кое-что прочту…

Мы присели, и князь Мирский, отложив в сторону свою кирзовую почтальонскую сумку, сказал:

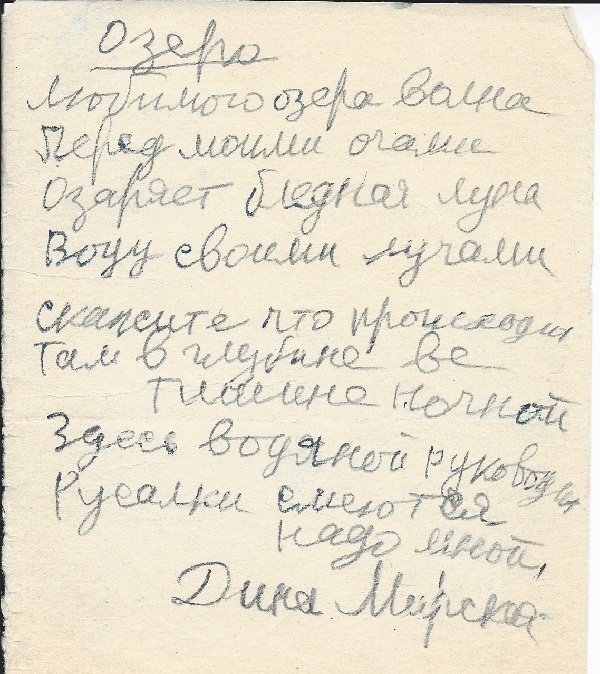

— Прочту вам короткое стихотворение — «Озеро».

Любимого озера волна

Перед моими очами,

Озаряет бледная луна

Воду своими лучами.

Скажите, что происходит

Там в глубине, в тишине ночной?

Здесь водяной руководит,

Русалки смеются надо мной.

Почерк князя Мирского. 1971

Такой неизбывной печалью дохнуло от этих немудреных строк князя Мирского, что у меня вырвалось:

— Князь, а вы не могли бы мне написать на память эти строки?

— Отчего же… Извольте. — Он вынул из своей почтальонской сумки карандаш, листик пожелтевшей бумаги и по памяти записал мне только что прочитанный стишок. Под текстом с нажимом четко расписался: «Дина Мирская».

Автограф этого многострадального произведения у меня чудом сохранился среди моих записей, черновиков. Я привез его с собой в Америку. На время забыл о нем. Потом разбирая свои бумаги, был очень рад обнаружить тот желтоватый листик, — может быть, единственный в наши дни след, оставшийся от жизни и страданий князя Мирского на этой земле.

А тогда князь Мирский на прощание приложил руку к шляпе, учтиво и печально поклонился. И ушел, высокий, скорбный костюженский почтальон с черной сумкой в одной руке, с посохом странника — в другой.

В памяти моей он запечатлелся навсегда. Особенно запало в душу объяснение князя Мирского, почему он стал женщиной. И почему назвался именем изнасилованной Дины.

Дальше наш с Шрайбманом путь лежал к другому пациенту Костюжен — молдавскому писателю Иону Чобану. Ихил Шрайбман дружил с ним, как и с другими колоритными людьми из молдавской творческой интеллигенции: живописцем Михаем Греку, автором прелестных шаржей Глебом Саинчуком, поэтом Григоре Виеру.

Ион Чобану, крестьянский сын из Оргеевского района, интеллигент в первом поколении, сделался писателем, как сам признавался, неожиданно для себя. В молодости стал вести убористые записи в толстой тетради в арифметическую клетку, на каждой строчке — писал историю простой семьи виноградарей, хлеборобов. Из этих записей вырос его первый роман, принесший известность молодому автору. Его приняли в члены Союза писателей, выдвинули депутатом в Верховный Совет, вскоре сделали руководителем Союза писателей Молдовы. Блага и регалии сыпались на него, как из рога изобилия.

Злые языки говорили, что такой стремительный взлет карьеры мог привести Иона Чобану к психическому срыву. (Этот комплекс настиг и поразил многих скороспелых, нечаянных выдвиженцев.) Другие уверяли, что до расстройства довели его причины личного характера. В частности, ревность. Чобану якобы сидел в засаде с охотничьей двустволкой у окна своей квартиры, выходящего на проспект Молодежи, и подкарауливал соперника, приходившего (по его бредовому подозрению) к его жене Ариадне. До открытия огня из охотничьего ружья дело не дошло. Скорая помощь увезла Иона Чобану в костюженскую лечебницу.

По этому поводу Шрайбман (должно быть, имея в виду и Чобану, и самого себя) заметил:

— Для писателя попасть в психлечебницу — дело не такое уж необычное. Половина наших коллег-писателей пережила психические срывы, лежала в Костюженах. — И с лукавым видом, посмеиваясь, Ихил добавил один из его неожиданных парадоксов: — А другая половина, не сумасшедшие — вообще не писатели.

Мы посмеялись. Сосед Иона Чобану по палате сказал, что рад знакомству с литераторами еще и потому, что сам тоже грешен. Пробовал заняться писанием, а попал сюда, диагноз получил. Инженер по профессии, он в прошлом — участник Второй мировой, был ранен в голову. О том, что видел на фронте, он решил рассказать острей и правдивей, чем другие авторы. И опасался (должно быть, не зря), что труд его вызовет недовольство советских церберов. Но в чем его могут обвинить? Однажды утром, когда он сидел и ломал голову над очередной фразой, в мозгу вспыхнула догадка: его вербует иностранная разведка! Вот в чем его обвинят. Как могло зародиться такое подозрение в его воспаленном уме? Увы, могло… Головными болями он и так страдал, — последствие ранения. Остальное прибавилось.

Этот чернявый инженер, с косым шрамом на лбу, жил в хрущевской пятиэтажке, на втором этаже. Как раз под ним располагалась мастерская жестянщиков. С утра до ночи они колотили своими молотками по листовой жести. Их стук не прекращался ни на минуту. Вдруг в минуту дьявольского наваждения инженер понял, что до него доносится не обычный стук молотков. В этом стуке он стал различать сигналы по азбуке Морзе. Буквы складывались в страшные слова. Зарубежные недруги заманивали его в шпионские сети. Но он-то понимал, что это хитрая уловка. И не враги говорят с ним посредством морзянки, а родные органы испытывают его, писаку доморощенного, надумавшего открыть миру нечто такое, одному ему известное. Так он попал в Костюжены. Здесь его подлечили, и он стал критически относиться к своим болезненным фантазиям…

Домой из Костюжен мы с Ихилом Шрайбманом ехали в том же автобусе номер восемь.

— Ему молотки жестянщиков отбивали азбуку Морзе… — повернул ко мне голову Ихил. — А у меня была другая секретная связь с органами — через зуб…

— Зуб?

— Да, через зуб…

В 1949 году, после кампании борьбы с безродными космополитами, после убийства Михоэлса, в Кишиневе одного за другим органы госбезопасности арестовали трех еврейских писателей, троих коллег, собратьев Шрайбмана по перу: Якира, Сакциера, Ривкина. Четвертым и последним на очереди был он, Ихил Шрайбман. Других еврейских писателей в городе Кишиневе больше не осталось.

Он потерял сон, целыми ночами не смыкал глаз. Думал. Ждал стука в дверь. Прислушивался, не рычит ли мотор черного воронка? Не слышно ли стука сапог по ступенькам? Наступало еще одно утро. Давящее. Безнадежное. Ночного стука в дверь на этот раз не было. А следующей ночью?

Обреченность стала его доминирующим чувством. Он перестал есть. Перестал общаться с близкими. Только крепче прижимал к груди четырехлетнего сына — Эдика. На обороте фотографий тайно от своих домашних оставлял для сынишки, еще не умевшего читать, надписи крохотными буквами. Их смысл сводился к одной мольбе: «Сын мой Эдик, свет моих глаз, вспомни отца». Ольга уводила ребенка в детский сад. Шрайбман спрашивал, допытывался у знакомых, как бы между прочим: «Со скольких лет вы начали помнить своего отца?»

— Из когтей депрессии, — рассказывал Ихил, — удавалось ненадолго, на часок вырываться, когда мылся в городской бане. Среди голых людей он, такой же голый, испытывал некое подобие облегчения. Там — ни бумаг, ни документов, ни знаков отличия. Но стоило натянуть на себя одежду, вернуться в мир одетых людей, как опять наваливалась черная тоска.

Как-то Ихил пошел на базар за петрушкой. Навстречу попался чернявый небритый парень. Прошли мимо друг друга, разминулись. Ихил оглянулся. Парень — тоже. По базару Ихил брел, как в тумане. Вернулся — чернявый еще топчется возле его дома. Ихил вошел в квартиру. Смотрит в окно. Ольга на работе. Эдик — в садике. Опять и опять смотрит в окно. Тот еще торчит у ворот. «Он дежурит… Сейчас подъедут остальные…»

Он так похудел, что весил всего сорок килограммов. Ни о каком лечении и слышать не хотел. Но когда ко всем прелестям добавилась зубная боль, согласился пойти с Ольгой к дантисту. Ему посверлили коренной зуб, поставили пломбу. Зубная боль прошла. Но наступил бред. Он вдруг четко осознал, что новая пломба — вовсе не пломба, а транзистор. Крохотный радиопередатчик мыслей. От его мозга — «куда надо!» В три адские буквы. КГБ. Или четыре буквы? Они наводили ужас. Раньше он в простоте душевной полагал, что никакой вины за ним нет. С появлением пломбы ситуация страшно осложнилась. Нельзя было допустить появления в голове неблагонадежной, крамольной мысли. Это значило бы — мысленно согрешить. Но как поставить ей заслон, этой скользкой преступной мысли?

Даже к Ольге Ефимовне, своей жене, даже к своему старому отцу Шрайбман стал относиться настороженно, подозрительно — не присматривают ли за ним «по заданию»? Не заводят ли крамольные речи? Наплывали бредовые страхи: вот сейчас он забудет все языки, на которых изъясняется и пишет, и вдруг заговорит только по-английски, чем погубит себя. (Английского он никогда в жизни не учил, не сталкивался с ним и совершенно не знал.)

Он мучительно силился вспомнить, по песчинке перебирал в памяти свои грехи. Было дело, он как-то включил «жулик» (такую тонкую проволочку, перемычку в электросчетчике), чтобы меньше платить за свет. Других грехов перед государством что-то не мог припомнить… Что еще? Недавно на обсуждении рукописи Шрайбмана на секции прозы молдавский писатель Ион Канна (кстати, позже раскритикованный как плагиатор) сказал ему не совсем понятную фразу: «Кто знает, вы ли написали свои рассказы…» А через несколько дней после этого Шрайбман случайно оказался в троллейбусе рядом со знакомым редактором издательства, вздохнул о тяготах ремесла:

— Если бы вы знали, сколько эти рассказы стоили мне…

Он хотел добавить — «здоровья, сил», но слово, — бывает же такое! — забылось. И Шрайбман, холодея от ужаса, понял, что получается точно в соответствии с намеком Канны: прямое признание, что он платил за рассказы кому-то.

Тут я позволю себе отступление. В одном из наших многочисленных долгих разговоров (не в том, автобусном, а в другом), Ихил Шрайбман признался:

— Я долго не мог поверить, представить, что совершенно невинного человека могут схватить, арестовать, приговорить к расстрелу…

— Неужели вы поверили, что кремлевские врачи были убийцами в белых халатах? — потрясенно спросил я.

— Нет, — сказал Шрайбман, — конечно, нет, но я думал, какие-то зацепки все-таки были… какие-то прегрешения… Может, рассказывали анекдоты о вождях?..

Подумалось мне тогда: вот почему Ихил так опасался, что откуда ни возьмись — ворвется вредная мысль, даст повод к обвинению.

Наш автобус катил в Кишинев мимо крутого склона холма, засаженного виноградником. Его зеленые кусты, четко выстроившиеся, словно войско на старинной батальной гравюре, смотрелись из окна автобуса ровными каре, строем шеренг и рядов, которые, словно по таинственной команде, перестраивались по мере движения автобуса.

Рядом с виноградником мелькнула зеленая поляна, обнесенная забором, а на ней высилась мачта какой-то загородной антенны, опутанной наискосок паутиной проводов.

— Знакомая антенна! — улыбнулся Ихил. — Когда много лет назад скорая помощь везла меня в Костюжены, и я увидел в окошке эту антенну, сразу сообразил: эта штучка — для связи с моим зубом! Больше того: возникла новая догадка! Вот оно что! Многим, многим людям вставили такие «пломбы», как мне, вот для чего понадобилась такая мощная антенна…

Несколько месяцев психиатры лечили Шрайбмана в Костюженах. Он, конечно, считал профессора Шарапова переодетым эмгэбистом, следователем в халате врача. И, несмотря на уколы и лекарства, никак не мог отделаться от этой мысли…

Когда после курса лечения Ольга Ефимовна приехала забирать Ихила из лечебницы, психиатр спросил:

— Ну, теперь вы уже не думаете, что ваша жена, ваш отец провоцируют вас?..

— Уже не думаю.

— Вы теперь смеетесь над этим?

— Не смеюсь, но уже не думаю.

Потом жена отвела его в другую комнату, подала сверток с одеждой. Он начал одеваться. Брюки — без ремня. «Ага, ясно, куда жена поведет меня сейчас…»

Вернувшись домой после Костюжен, Ихил вроде перестал считаться с предательским зубом. Махнул на него рукой. Но стремление жить и писать так, чтобы остаться предельно чистым, не запятнанным, стремление не дать ни малейшего повода к обвинению нравственного характера, а заодно — загнанный в подсознание страх, думаю, остались в нем на всю оставшуюся жизнь.

После лечебницы, дома Ихил опять сел к письменному столу. Он и в лучшие времена всегда очень вдумчиво, мучительно работал над фразой, словом, над ювелирной отделкой вещи. Порой, признавался он, сижу над белым листом, пока меня начинает бить дрожь, покрываюсь испариной… В таких условиях затравленный еврейский писатель писал на идише свои рассказы, миниатюры.

И под занавес — смешное происшествие из давнего кишиневского фольклора. Однажды со двора костюженской лечебницы, обнесенного высокой оградой, каким-то образом удалось одному больному ускользнуть. Группа санитаров кинулась во все стороны искать беглеца. Неподалеку от клиники простирался обширный виноградник, — опытное хозяйство кишиневского сельхозинститута. Среди виноградных кустов два санитара заметили подозрительную фигуру в синем халате, примерно таком, в какие одеты пациенты Костюжен.

Санитары стремительно кинулись туда. Тут я должен пояснить, что в те годы в кишиневском сельскохозяйственном институте работал известный профессор-аграрий по фамилии Принц, худощавый скромный старичок. К профессору, стоявшему в тени виноградного куста, подбежали два дюжих санитара, схватили за локти. Тот возмущенно взглянул на них:

— Как вы смеете? Кто вы?

— Сначала вы скажите, кто вы?

Профессор бросил наглецам:

— Я — Принц!

Ответ этот очень обрадовал санитаров.

— Вы-то нам и нужны, принц. Пойдемте, вас ждет Наполеон.

Эти санитары привыкли иметь дело с историческими фигурами, так что принц, как им показалось, тот самый человек, которого они ищут. И поволокли возмущенного принца к врачам.

Вот такой анекдот, говорят, приключился с почтенным профессором Принцем в Костюженах.

Самый неизвестный Зингер

С годами пишущий человек все чаще задумывается о судьбе своих бумаг. Они для него — часть его существа, ценные заготовки, опора его не согласных угаснуть надежд. Волей-неволей он возвращается в мыслях к участи своих давних блокнотов, рабочих тетрадей, дневников, записей, сделанных впрок, в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. Очень пригодятся. И еще послужат подспорьем в написании чего-то стоящего. Бывает, фрагменты этих записей могут целиком войти в текст будущей вещи, иногда в качестве пикантной приправы или понятного ему одному намека (самому себе), — как завязанный узелок в углу платка, царапина на дверной притолоке, зарубка на память.

Порой нужен некий внешний повод, чтобы извлечь из-под спуда какие-то материалы личного архива, лежащие мертвым грузом и терпеливо ждущие своего часа. Таким толчком — разыскать записи о Гене Зингере и привести, что удастся, в удобочитаемый вид — послужил для меня запрос, поступивший летом 2012 года из Кишинева от коллеги-журналиста Ильи Марьяша (в товарищеской среде — просто Алик). Алик написал мне, что интересуется людьми, близко знавшими Гену Зингера, хотел бы подготовить сборник воспоминаний об этом незаурядном человеке. Я незамедлительно ответил Алику Марьяшу, что очень одобрительно отношусь к этому замыслу — написать о Гене Зингере, об этом мудром страннике, меченом атоме нашего литературного ядерного реактора. Подготовить книгу о нем — святое дело.

И тут же, с ходу начал делиться воспоминаниями. Какое совпадение! Последнее время в моей памяти все чаще всплывала фигура Гены Зингера. Вот он шагает своей чарли-чаплинской походкой по проспекту, широко расставляя носки, в своей любимой обувке — резиновых сапогах. На нем сетчатая майка с короткими рукавами. Он, еврейский заморыш, закаляется. Как-то я предложил подарить ему пальто, он в ответ сардонически усмехнулся:

— Мне почему-то все хотят охотно подарить пальто. Если бы я соглашался, у меня уже их было бы больше, чем у любого жителя Кишинева. Наверно, штук тридцать пальто…

Гена был гордый нищий. Он как бы делал одолжение тому, у кого соглашался принять в дар какие-то вещи. Снисходил… Зимой он как-то оказал мне честь, вежливо осведомившись, могу ли я предложить ему какие-то шерстяные вещи, толстые носки… Разумеется, я поспешил воспользоваться его согласием, пока он не передумал.

Близоруко щурясь, никогда не имевший очков, Гена брел по городу отрешенно, вечно погруженный в свои мысли.

Я задумывался, как сложились его последние годы? Наверно, его уже нет в живых? Кто мог проводить его в последний путь? Кого из кишиневцев можно было бы расспросить об участи Гены? И не находил ответа на свои вопросы.

У Зингера был довольно обширный круг знакомых, покровителей, собеседников, которых он выбирал весьма придирчиво. Но, как я заметил, Гене, точно Штирлицу, не нравилось раскрывать каждому в отдельности свои связи — имена, явки, пароли. Он предпочитал тет-а-тет. От силы, двоих слушателей его выстраданных монологов.

Если не ошибаюсь, в 50-е или в начале 60-х годов прошлого века Гена Зингер поступил в Кишиневский университет. Но вскоре убедился, что учиться ему там нечему. И бросил КГУ. Он уже тогда был знаком с философией Кьеркегора, эзотерическими трудами Гурджиева, с восточной мудростью…

Впервые я заприметил Зингера в литобъединении при «Молодежке», в тот недолгий отрезок времени, когда этот кружок возглавлял Кирилл Ковальджи. Гена Зингер своих сочинений там не зачитывал, только слушал, потом язвительно и безжалостно говорил о продукции юных гениев. Помню такое начало его выступления:

— Допустим, Рудольф Ольшевский поэт.

Не будет преувеличением сказать, что довольно долго меня с Геной Зингером связывали дружеские отношения. Он был частым гостем у меня дома. Все годы моей работы в «Кодрах» он регулярно навещал меня в редакции.

Я нередко записывал кое-что из его монологов, сказок, мудрствований. Часть этих блокнотов увез с собой в дальние странствия. До сих пор руки не доходят поискать, разобраться.

Я даже пытался привлечь Гену Зингера к сотрудничеству в журнале, однажды уговорил написать статью об интересном романе Володи Бешлягэ «Крик стрижа». Дал ему книгу в русском переводе. Зингер прочел. Написал. Интересно, но слишком философично. Ни на какую правку Гена не соглашался. Ни слова не разрешал изменить. Статья так и осталась не напечатанной.

В свою очередь, я бывал у него дома на Ботанике. Посещал его в психиатрической клинике. Однажды со мной захотела поехать в Костюжены, к Гене Зингеру, даже моя старая мама. Кстати, у Гены было два главных страха. Первый — что его на всю жизнь попытаются запереть в лечебнице. Не выпишут, даже когда пройдет обострение болезни. В связи с этим он просил меня, в случае чего — вмешаться и вызволить его. Второй страх был чисто советский — страх, что отнимут жилье. У нищего Зингера была одна материальная ценность — однокомнатная квартира, на первом этаже, в пятиэтажке на Ботанике. Время от времени его кто-то навещал, оставался переночевать, и тогда в нем обострялся страх — убьют, перепишут квартиру на себя. Поэтому он тоже просил меня: если его какое-то время не будет на моем горизонте, не сидеть сложа руки… искать!

Однажды перед тем, как Зингер должен был пройти очередной курс лечения в Костюженах, он попросил разрешения оставить у меня картонную коробку с его рукописями. Так ко мне попало довольно много его тетрадей. Он любил писать в тонких ученических тетрадях. Просил не ворошить их. Так они у меня пролежали ряд лет. Перед отъездом за океан я передал Юре Грекову большую стопку тетрадей с философскими трудами Гены Зингера.

Как жаль, что Юра рано умер, — писал я Алику Марьяшу. — Поинтересуйся у жены Грекова — Нели, у его дочери — Али, не сохранились ли у них ученические тонкие тетради, исписанные дрожащим, но разборчивым почерком Гены Зингера. Заодно передай им сердечный привет от меня.

Далее я сообщал о людях, которые, как полагаю, могли бы рассказать что-то интересное о нашем герое. Кто довольно близко знал Гену и мог бы поделиться воспоминаниями о нем? В разговорах со мной Зингер часто и с рыцарским преклонением упоминал не знакомую мне женщину по имени Гета. Он считал ее своим другом. Зингер вообще восхищался женским умом, душевностью, интуицией. На его шкале духовности женщины стояли несравненно выше мужчин. Гена обожал свою мать, которую я уже не застал в живых. Не мог вспоминать о ней без слез. Мама называла его Геня. Больше никто на свете его так ласково не называл.

Два сына композитора Шико Аранова, живущие теперь, кажется, в Израиле, были преданными поклонниками нравственно-философских наставлений Зингера, на лету ловили каждое его слово, смотрели в рот. Гена был для этих ребят настоящим гуру.

Александр (Шуня) Гилеченский, живущий в израильском городке Офаким, был одним из его доверенных лиц. Однажды мы с Шуней вместе навестили Гену у него дома.

Всех, с кем жизнь сводила Зингера, он (говоря его терминологией) считал себя обязанным пробудить, будто эти действующие, суетящиеся, занятые люди беспробудно спали на ходу. И без него, Гены, могут всю жизнь так и не проснуться.

Однажды Гена мне пожаловался, что в стационаре одна злая санитарка очень дурно обращается с ним — рычит, дает худшую порцию еды, а то и вовсе толкнет так, что на ногах не устоишь.

— Но почему? — вырвался у меня глупый вопрос. Гена печально пожал плечами, втянул голову.

— Антисемитка.

— Антисемитизм — в психиатрической лечебнице? — еще глупей спросил я недоуменно.

— А где ж ему быть, как не в сумасшедшем доме? — резонно отозвался Гена. — Наверно, он и в мир вырвался из сумасшедшего дома.

Разумеется, мне хотелось бы, чтобы из кусочков сложилась мозаика судьбы Зингера. В одном из следующих писем я поинтересовался у Алика Марьяша: «Удалось ли тебе узнать, когда, где, при каких обстоятельствах Гена ушел из жизни? Сохранились ли у Нели Грековой тетради Зингера? Буду рад, если они попадут к тебе в руки. Ты пока еще ничего не опубликовал о Зингере?»

Марьяш ответил, что пока мало продвинулся… «Дочь Грекова обещала поискать на даче эти тетради. Позвоню на днях вдове Юры. Бродский написал, что с Зингером дружил Наум Каплан. Говорил сейчас с его женой — ничего не помнит. Но буду интересоваться и держать Вас в курсе».

К этому времени я так сосредоточился на раздумьях о Зингере, что почти не мог заниматься никакими другими литературными делами. И начал рыться в своих бумагах, выискивать давние черновые записи, стараясь вдохнуть в них жизнь усилием памяти, неизменным расположением к таланту Зингера, сочувствием его судьбе. Среди тех бумаг о Зингере нашлась и реликвия — стихотворение князя Мирского, написанное его рукой.

В белокаменном особняке Союза писателей Молдовы на первом этаже находился большой книжный магазин, на пятом — редакция ежемесячного литературного журнала, выходившего на русском языке. Назывался этот журнал «Кодры», что некоторым казалось искаженным словом «кадры». На самом деле Кодры — символ края, название вековых молдавских лесов. Так сказать, зеленокудрой молдавской тайги. Я много лет работал в этих «Кодрах». В 70-е годы ХХ века туда часто захаживал ко мне Гена Зингер, одинокий и нищий кишиневский мыслитель. Время от времени его визиты прерывались. Не потому, что он, как другие люди, мог куда-то уехать в гости, в путешествие . Нет, жил он в Кишиневе безвыездно, некуда было ему отлучаться, кроме кишиневского пригорода Костюжены, где располагается психиатрическая лечебница, в которой Зингер при обострении недуга проходил очередной курс лечения. Потом снова появлялся. Делился крупицами своих замысловатых планов, высоких дум.

Вот он зашел, худой, небритый, втянув голову в плечи, близоруко щурится, осматривается. В кабинете мы одни, и Гена Зингер после обычных реплик, что он скоро умрет, что ему очень плохо, говорит, что очень хочет научиться сочинять сказки. Именно сказки, а не притчи. Причем импровизировать их… Только так и можно сочинять сказки, утверждает он. Сказка — это взгляд на иные миры. Или взгляд на нашу жизнь из иных миров. Это значит, хоть на два вершка приподнять действительность.

Потом Зингер спросил, хочу ли я послушать сказку, которую он сегодня сочинил. Собственно, это плохая сказка. Не то, машет он рукой. Действительно ли я хочу ее послушать? «Ладно, но имейте в виду, она вам не понравится. Это черновик… Но как я хочу научиться сочинять сказки…»

— На опушке леса, в одиноком домике, жила девушка, и у нее была тайна. Каждый вечер мать этой девушки уходила в голубую комнату, запиралась и проводила там ночь. А девушке было строго-настрого запрещено туда входить.

В соседнем городке шли слухи, что мать девушки на ночь превращается там в змею. Что она ведьма. Однажды ночью девушка проснулась, — или это приснилось ей? — и увидела возле своей постели большую змею, которая, приподняв голову, дышит ей в лицо.

Странно, девушка не ужаснулась. Напротив, ей казалось, все, что она когда-либо мечтала чувствовать и знать, понимать и слышать, — все это находит утоление. На другое утро девушка спросила у матери:

— Почему в городе говорят, что ты по ночам превращаешься в змею? Неужели правда?

— Правда, — ответила мать. — Но я не ведьма. Кто приобщился к мудрости Геи, только с тем происходит такое… — И мать продолжала: — Ты уже совсем взрослая. Тебе восемнадцать лет. Не хочешь ли вечером пойти со мной в голубую комнату?

Девушка захотела. И они пошли в голубую комнату, и превратились в змей, и снова девушку охватило то счастливое чувство, как тогда, ночью…

Однажды мать и дочь пришли в город, гуляли по улицам. Дома, витрины. Женщины им виделись то красивые, то подобные мартышкам. Мужчины же все были уродливыми, ничтожными гномами. Но на обратном пути в лесу им повстречался прекрасный юноша. Он заговорил с девушкой, познакомился с ней. Мать ушла домой.

Юноша говорил о том, что хочет добыть людям счастье. Он умел изобретать и мечтал изобрести такую машину, чтобы полететь к звездам. (Прекрасные юноши всегда рвутся к звездам.) Он хотел найти там Того, Кто Может Спасти Людей.

Быстро сказка сказывается, и вот он уже улетел в небеса. Летел и летел, стремясь все дальше в мироздание, но машина, — независимо от воли юноши, — вернула его на землю.

— Что же делать? — советуется он с девушкой. — Изобрету я еще две небольшие машинки: одну — чтобы насытить все человечество, другую — чтобы мгновенно ввести детям все знания взрослых.

Сказано — сделано. Девушка была очень взволнована замыслом юноши. Она еле упросила его не испытывать изобретение сразу на людях, а раньше на животных. Пришли они на луг, где паслось стадо. Включил юноша машинку сытости, и стадо сразу перестало пастись, улеглось и вяло задремало.

Девушка сказала:

— Раньше животные добывали себе корм, то есть воевали за жизнь, жили, а потом — ели. Ты же дал им сытость, но отнял у них жизнь… -Грустно стало юноше. А девушка продолжала: — И со второй машинкой будет не лучше. Дети обретут знание. Но это взрослое знание будет в них, как инородное тело. Как протез.

— Что же делать, чтобы дать людям счастье? — спросил юноша.

— Давай спросим у моей мамы.

Мама ответила, что только мудрость Геи может дать людям счастье. Потом принесла такой острый шприц, каким эту мудрость можно ввести человеку. Обрадовался юноша. Но он был прирожденный изобретатель. И так усовершенствовал шприц, чтобы одним уколом ввести мудрость Геи одновременно всем-всем людям.

Усовершенствовал. И ввел.

И все люди погибли.

После паузы Гена Зингер говорит:

— Никому это не нужно. Я умру, и через год все про меня забудут.

— Я напишу про вас, — говорю я Зингеру. — Видите, я слушаю сказку и для памяти делаю пометки в блокноте. Напишу про вас… — повторяю я.

— Вы говорите правду? — недоверчиво спрашивает он.

— У человека плохая натура и плохой ум, поэтому не верится, что где-то может быть хорошо. Человек закручен и нечестен.

— Что вы имеете в виду — «закручен»?

Молчит. Долгая пауза.

— Лабиринт? — спросил я. Он вскинулся.

— Это гениально! Нет, не комплимент, а просто — гениально. Вы, может быть, заметили, — я избегаю употреблять это слово «лабиринт». А в разговоре с вами я его, кажется, вовсе не употреблял?

— У меня преимущество перед мудрецами, — то ли шутя, то ли всерьез говорит Зингер. — Я знаю то, что они, а вдобавок квантовую механику.

— Но приложима ли она к нравственным поискам, к гуманитарным исследованиям?

— Конечно.

— Почему?

— Потому что она пронизывает сущность вещей.

— С трудом представляю, как можно соединить квантовую механику, скажем, с вашими сказками.

— Почему же? Скажем, отношения человека с солнцем — это квантовая механика.

По другому поводу Зингер как-то кинул мне:

— Вы мне напоминаете моего отца, который когда-то на родительском собрании сказал: «Что же делать, если меня постигло несчастье — у меня такой умный сын?!»

— Мужчину интересуют две вещи: женщины и смерть.

— А женщину?

— Женщину интересует все.

Недавно Зингер получил отдельную однокомнатную квартиру на улице Бельского, микрорайон Ботаника.

— Что же вы не сияете, счастливец?

— Э-э, Миша, мне очень плохо.

Рука его, оборотная сторона ладони исцарапана, но Зингер не смывает засохшую кровь. На вопрос «Почему?» он отвечает:

— Я лучше надену перчатку.

Я повел его обедать в кафе «Днестр». Пили марочное «Каберне». Гена ужасался дороговизне блюд в меню, ненатуральности еды.

— Знаете, я придумал такую притчу. Один человек выиграл сто тысяч рублей. Как вы думаете, хватит ему этих денег на то, чтобы всю жизнь обедать в ресторанах? Говорите, нет, не хватит? Ошибаетесь! Он умрет от ресторанной еды гораздо раньше, чем израсходует свои сто тысяч.

И торжествующе добавляет вполне справедливое наблюдение:

— В самом захудалом хлебном магазине есть минимум шесть сортов хлеба. А в лучшем ресторане — хлеб одного сорта.

Зингер писал в своих школьных тетрадочках философские работы, реже рассказы, даже повесть «Лопоухий». Но сказки он импровизировал. И уверял, что никогда их не записывает. Мне было жаль допустить, чтобы они пропали бесследно. И я, слушатель этих сказок, рождающихся на глазах, пытался кое-что записать.

Сказка о самом несчастном человеке

Наверно, это самая бессолнечная сказка из всех, какие я создал, — начинает Гена Зингер своим четким голосом, как бы больше подходящим для научных формулировок, чем для признаний об игре воображения. В его голосе нет приятельской теплоты, сентиментальных мерлихлюндий. То и дело он жадно втягивает ртом воздух, как рыба, выброшенная на песок. Это втягивание воздуха сквозь зубы даже вздохом не назовешь. Скорей некое подобие беззвучного стона.

Зингер сочинял сказки, прежде всего, для самого себя. Хотя умел сочинять, импровизировать, как говорится, и по заказу. Помню, когда я работал над биографией Александра Маринеско, легендарного командира подводной лодки времен второй мировой войны, я поделился с Геной раздумьями о судьбе этого героя. (Позже Маринеско стал персонажем в романе Гюнтера Грасса «Ход краба», или «Траектория краба».) В ответ Зингер без промедления неожиданно предложил:

— Давайте я расскажу вам сказку о Маринеско. — И тут же рассказал, не сходя с места. Не вставая из-за стола. Это была сказка о моряке, который при всем уважении к флотской дисциплине, хотел не просто выполнять беспрекословно приказы старших чинов, — хотел воевать с фашизмом, как свободный человек. Отсюда его строптивость, горячность.

Зингер постоянно обитал в мире вселенских дум, сказочного воображения, спасаясь от ада реальной жизни. Помню, однажды мальчик лет восьми с завистью сказал мне такие слова: «Как хорошо быть писателем… Можно написать себе такие интересные книги, — интересней не бывает!» В таком духе Гена Зингер сочинял целебные сказки, адресованные самому себе. А если вымыслы твои способны одарить хотя бы только тебя хоть каплей утешения, забвения невзгод, просветления, что может быть более общечеловеческого, чем они?

Итак, сказка о самом несчастном человеке. Время ее действия — средние века. В городе есть семья, ей предсказано, что в ней родится мальчик, который будет самым несчастным человеком на свете.

Родителей жалели. Вскоре в семье действительно родился мальчик. Его жалели так, словно в условиях ужасной, жестокой тайны родился принц королевской крови. Чем больше соседи жалели родителей, тем больше родители жалели мальчика.

Мальчик рос задумчивым, замкнутым. Едва он выходил во двор, все умолкали. Дети не плакали, не смеялись. Родители рано научили его читать и писать. Даже если он несчастлив, тем более он должен уметь лучше других делать все это.

В школу он не ходил. В городе познакомился с пасмурным человеком, аптекарем, книжником, который был к тому же алхимиком. Мальчик знал математику, алхимию, иностранные языки, философию на древнегреческом, арабском. Может быть, на санскрите.

Мальчик стал юношей. «Неужели я несчастен? — думал он. — Я так умен, так много знаю». Вскоре умер его друг-аптекарь. Это горе он считал самым большим на свете. Наследство аптекаря город списал за долги.

Юноша стал учителем. А если он несчастен, из этого не следует, что люди должны относиться к нему плохо. Каждый человек по-своему несчастен, но этот был несчастен по-особому — из-за предсказания. Город приходил в упадок, умирал на его глазах. Жители города решили изгнать его.

Он хотел заняться алхимией. Получить философский камень. Но он знал, что это получается не у многих. Он был внутренне счастлив, устойчив и ушел из города, напевая. Правда, был осторожен со своим счастьем. Вскоре забрел в пустыню, в горячий, остывший к утру песок. Ему захотелось пить. К вечеру так хотел пить, что хоть рви свое тело и пей свою кровь. Страшное предсказание (или проклятие?) сбылось. Ему было очень плохо.

На следующий день его подобрал караван. Его напоили водой, потом кормили. А когда добрались до невольничьего рынка, его продали в рабство. Его заставили работать в шахте, где добывали неизвестно что. Пускай это будет соль. Когда он еще мог полуползти, его повели к хозяину. Тот усмехнулся:

— Пока ты не стоишь на ногах, мы даже не можем продать тебя. За тебя ничего не дадут.

Его продали дешево, но и продавец, и покупатель были бешено довольны. Он работал в торговом центре, где работники переводили книги. Другие рабы переводили кто книги по алхимии, кто сатиру. Он же мог переводить все. Коммерческая фирма процветала, но он страдал. И все же был счастлив. Здесь можно было узнать все. Но философский камень, считал он, может создать лишь свободный человек.

Он выбрался на свободу. Вернулся в свой город человеком пожилым. Или средних лет. За годы его скитаний город счастливей не стал. Горожане поняли: если бродяга вернулся, то это судьба. Он стал лучшим учителем в родном городе. Ставил химические опыты, думал о своей науке. Дети чувствовали то, что он говорил. А он бился над своей скромной задачей — создать философский камень, и был счастлив.

Жители города страдали от невзгод и, глядя на него, решили, что он — дьявол. Тюрьмы в том городе не было, но был сумасшедший дом. Там его лечили, как принято было лечить в средние века. Били. Обливали ледяной водой. Он знал эти лечебные приемы, и ему было не больнее, чем другим. Хотя он допускал, что его жизнь окончится в этом заведении, до некоторой степени напоминающем ад.

А в городе дела шли все хуже. Не было там лекарей, пекарей, знахарей, учителей. Самые смышленые дети не умели читать. Мрачный отпечаток города ложился на них, и они становились слабоумными. Из-за нехватки денег на содержание сумасшедшего дома больных выпустили из лечебницы.

Его, героя сказки, назначили учителем. Обнищавший город платил ему какие-то крохи. Мало кто на свете пытался в одиночку получить философский камень. Но у него получалось. Наступила ночь, в которую он почувствовал, что философский камень вот-вот попадет к нему в руки. В нем нарастала уверенность. Тем временем началась такая буря, что, казалось, за окном мельтешат и мечутся ведьмы. Сверкнула молния, ударил гром. Молния вышибла окно, влетела в комнату. Молния ничего не испепелила, не уничтожила. Но то, что было в колбе для философского камня, исчезло. Колба была пуста.

Но он был спокоен. В последний момент молнией мелькнуло в его мозгу: он создал нечто промежуточное, приближенное, но более низкое, чем философский камень. Осколок этого камня. Для Бога это не философский камень, а для него — вполне. Он знал: все, что должно случиться, — случится.

Через несколько минут донесся полночный бой часов. Может, башенных, хотя в городе таких не было. Это его не пугало. Начинался час нечистой силы. В дверь раздался уверенный стук. Он открыл, почти зная заранее, что будет. Вошел старый человек с добрым лицом. Ласковым голосом заговорил, что, наконец, нашел его. Гость объяснил, что хозяин дома приходится ему племянником. Гость этот был одержим своим злым духом и умело прятал тайные намерения. Он пытался одарить городского учителя костюмами, угостить изысканными восточными сладостями и напитками.

Потом они вместе спустились в пещеру, в некий каменный подвал, где хранились драгоценности. Скромному учителю он обещал все сокровища, себе же хотел взять только старую лампу. Наш герой понимал, что волшебная лампа — почти то же самое, что философский камень, но все-таки у нее свои ограничения.

В пещере, опасаясь сладкоречивого старца, учитель для вида взял несколько камушков, потом подумал и незаметно выронил их. Старик настойчиво пытался найти лампу. Сказал, что для начала он возьмет ее и выйдет с ней из пещеры, потом вытащит его самого. Странно, что злой волшебник может быть таким глупым, — подумал учитель. Его глаза лучше приспособились к мраку подземелья. Он заметил лампу раньше, чем старик. Потер ее и тихо попросил джина отправить незваного гостя так далеко, чтобы в будущей жизни с ним уже никогда не встретиться. А его самого — в лабораторию.

Джин шепотом предложил закрыть глаза. И вот алхимик уже в своей лаборатории. Очнулся. Пошел к лавочнику. Тот с презрением посмотрел на самого несчастного человека, обладателя обшарпанной, потертой лампы. Лавочник грубо обошелся с ним. Предупредил — никакого кредита.

Герой нашел на дне кармана серебряную монету, протянул. Лавочник дал ему заплесневелый черствый хлеб, зацветший сыр. Эта неказистая еда показалась ему безумно вкусной. Не вызвать ли джина? Но стоит ли вызывать такую могучую силу по такому жалкому поводу?

Ведь он, несчастливец, искал смысл жизни и для себя, и для всех разумных существ на земле. Он вызвал джина и задал ему вопрос о смысле жизни. Вот тут-то и проявилась разница между лампой и философским камнем. Джина надо было предварительно запрограммировать.

Он решил составить алгоритм для джина. Ему надо было есть, жить, денег не было. Гроза разогнала многих жителей города. Никаких властей не осталось. Бедняки продолжали ютиться в лачугах. Лавочник орал на всех, чувствуя себя единственным начальником.

Герой попросил в долг у соседа денег. Сосед был многодетен, но сравнительно богат.

— Дайте двести-триста маленьких серебряных монет. — Это был целый клад.

— Десять маленьких и то не наскребу. Но там, где можно прокормить двенадцать ртов, можно прокормить и тринадцать.

Так как он знал, что сможет отдать соседу мешок золота, он кормился у него. Картошка была подмороженная, крупа горчила. Через несколько месяцев хозяин дома сообщил постояльцу, что завтра вместе с семьей покидает город, над которым навис злой рок. Хозяин предложил учителю пойти вместе с ними.

Учитель уже хотел вызвать джина, чтобы потребовать мешок золота. И в этом мрачном настроении он нашел алгоритм для джина. Не так уж трудно создать Джина-раба. Но каждый день надо давать ему повеления. Джин питается ими. Без приказаний он тает, умирает. У Алладина, видимо, было слишком мало желаний. У учителя, видимо, слишком много. Не перетрудил ли он лампу?

Наш герой потянулся к волшебной лампе, завернутой в ветошь. Тряпка была пуста. Он не потерял сознание, не сошел с ума.

Утром он проснется спокойно — и найдет лампу. Он пытался вспомнить, куда он ее сунул. Три дня искал. Потом перестал искать. Он не умер. Не сошел с ума. Не перестал жить.

Девочки-близнецы

Когда один юноша спросил меня, что такое поэзия, я не ответил ему, — говорит Зингер, — и рассказал ему сказку.

Однажды родились две девочки-близнецы. Они лежали в одной колыбельке. Или в двух? К ним пришла Фея с подарками. С двумя. Но Фея думала, что родится одна девочка, потому оба подарка предназначались одной новорожденной. А тут дары пришлось поделить. Один подарок был — поэтическая душа. Другой — поэтический способ выражения.

Девочки подросли. Одна говорила так прекрасно, что соседи издалека приходили ее послушать. А другая девочка была немой. Обе пошли в школу. Немая девочка училась плохо. Не выражала себя и жестами. Девочка со звучной речью училась посредственно.

Обе они полюбили одного юношу. Он был мудр, не мог полюбить ни одну из них. Юноша чувствовал, как две половинки его сердца раздвигаются в разные стороны, натягиваются нити, — и сердце его разорвалось.

Сладкозвучная девушка очень грустила. Она чувствовала, что и ее половины раздвигаются. Но в самый последний момент разрыва не случилось. У нее появилась душа. И она сочиняла такие песни и гимны, что люди слушали, заслушивались, и им казалось, что у них сердца разрываются.

Немая девочка испытывала то же чувство — сердце ее разрывалось, и она обрела речь. И ее мифы, гимны, песни были еще прекрасней, чем у сестры.

От Феи, — от земли, солнца, воздуха — человек получает половину своих даров. Вторую половину человек должен сам обрести. Лучше всего почерпнуть ее из радости, большой и чистой. Но, как правило, такая радость редко выпадает человеку. И он черпает «вторую половину» из страданий.

Если человек от рождения получает больше половины, о нем говорят — счастливец, талант, родился в рубашке. Если же он от рождения получает меньше половины, о нем говорят — обделен, бездарен.

Люди Серой планеты

На Солнечной планете жил-был юноша. Там был ослепительный солнечный свет. Белейший песок. Синие волны. Люди там были радостны, сложны, многогранны и почти счастливы. Но свет там был почти слепящий. Песок почти белый. Волны почти синие.

Юноша был технический гений. Он полюбил девушку. Она, видимо, не любила его и сказала: «Изобрети машину, которая может ответить на любой вопрос». Он ушел. А она подумала: никогда ему не изобрести такую машину. Но юноша вернулся и сказал:

— Вот эта машина.

Она поверила, что он создал то, что она хотела. И уже готова была согласиться на замужество, но тут увидела рядом с юношей прекрасного мужчину. Такого красивого, что не смогла выйти замуж без любви. И она отвергла юношу, пошла за красавцем. Но красавец от нее уходил, по мере ее приближения к нему.

А юноша с горя уснул на белом песке долгим сказочным сном. Долго не просыпался, а проснувшись, решил, — не все потеряно. Перед его глазами, как видение, стояла та самая девушка. Не нужно было смотреть на других красавиц, не нужно было сравнивать, чтобы поверить, — это самая прелестная девушка на всей Солнечной планете.

— А теперь я скажу тебе правду, — произнесла она, — я гостья с другой планеты, где люди не видят солнца. Ты со своей машиной можешь им помочь.

И юноша построил космический корабль на двоих, и они с машиной полетели на Серую планету. Когда люки были задраены, девушка сказала:

— Хотя моя болезнь смертельна, не надо плакать. Посмотри, это Яблоко Силы, Блаженства. К великому моему сожалению, я не могу поделиться яблоком, оно рассчитано на одного человека. И еще: особенность этого яблока в том, что его может съесть только спящий. Я усну, а ты разрежь яблоко и скорми мне.

Он безукоризненно выполнил ее пожелание. И девушка победила свой недуг, осталась в живых.

— Я знала, что ты так поступишь. Все равно я тебе благодарна…

Люди на Серой планете никогда не видели солнца. Мечтали о разуме, о счастье, об истине. Иногда редким обитателям той планеты изредка удавалось увидеть красный диск солнца, пробившийся сквозь облака.

Все сказки на Серой планете были про солнце. Юноша спросил машину, можно ли очистить воздух Серой планеты, одолеть облака. Машина ответила:

— Единственная надежда этих людей — улететь на Солнечную планету.

На Серой планете люди рассказывали сказки и легенды, но не построили ни одной машины. Трудиться они умели, и при помощи доставленной машины они за несколько лет (а может, за несколько раз по несколько лет) построили огромный ковчег. И вдруг поднялась паника. Никто не мог понять, почему они боятся?

И юноша спросил машину:

— Можно ли им всем переместиться?

Машина выдала ответ:

— Жители Серой планеты на построенном ковчеге могут безболезненно лететь на Солнечную планету, если это маленькие дети или взрослые при детях. Из остальных — те взрослые женщины и мужчины, которые полюбят тебя: женщины , — как возлюбленные, мужчины — как братья. Иначе говоря, те, кто тебя поцеловал.

— Но какое-то количество людей не захочет покинуть темное царство?

— Верно говоришь, не захочет.

Огорченный юноша рассказал об этом девушке. Ты выслушала его с ужасом, но с меньшим ужасом, чем он ожидал.

— Я поговорю с ними, — пообещала девушка.

На следующий день девушка хотела порадовать его:

— Большинство жителей Серой планеты решили лететь к Солнечной.

Юноша был грустен, она — почти счастлива. Спросила:

— Почему ты так печален?

— У тебя нет сердца…

— Мне чудится, твоя машина знает не все. Спроси ее, есть ли у вас такая легенда: «Божественный юноша являлся девушке в облике земного молодого человека. Однажды она попросила: явись мне в своем настоящем, Божественном облике. И он явился к ней, раскаленный, как огонь. И она сгорела».

Оказалось, машина знала и этот вариант.

— А знает ли машина другой вариант? — вызывающе спросила девушка. И с этими словами подошла к юноше, обняла и поцеловала. Он удивленно посмотрел на нее: она еще жива?

Да, она выжила.

Космические путешественники, жившие на Серой планете, летели очень долго. На Солнечную планету прибыли в такое место, где стояла поздняя осень. Им отвели пустой континент, где раньше жили только звери. Они старались глубже окопаться, селились в подземельях. Носили темные очки, закрывали лица. Запирались в своих землянках, ни живы, ни мертвы.

Наступила зима. Юноша и девушка шли по новому городу.

— Я достаточно знаю ваш язык, — сказал юноша. — Они проклинают солнце.

— Ты плохо знаешь наш язык. В этих проклятиях скрыта любовь.

* * *

Когда я работал в редакции литературного журнала, Зингер захаживал ко мне, был знаком с другими работниками редакции, которые смотрели на него, как на одного из чудаковатых посетителей, у которых не все дома. Иные из них с упреком бросали мне: «Что ты на него тратишь время?» А мне было интересно разговаривать с Зингером, слушать его рассуждения, порой записывать за ним, читать его строки. Кроме меня, в редакции журнала по-человечески относился к Зингеру писатель Юрий Греков. (Это ему перед отъездом из Кишинева в Америку я оставил стопку тетрадей, исписанных Геной Зингером.)

Довольно частым гостем был Гена и у меня дома. На письменный стол обычно ставилась бутылка красного вина, закуска. Текло «Каберне» из горлышка в стаканы, текла беседа… О чем? О желаниях, о Будде, о финских банях, о женщинах, о старости. Ел он мало, порой необычно. Как-то перед Новым Годом нам повезло достать мандарины, которые в советские годы были дефицитом, как, впрочем, многое другое. Зингер взял мандаринку, стал откусывать и жевать вместе с шкуркой.

Как-то в разговоре с моим приятелем Володей Михлиным, психиатром, я сказал ему, что поддерживаю отношения с его пациентом Зингером, и Зингер бывает у меня дома. Врач насторожился:

— Дружи с ним, сколько хочешь… Но зачем домой приглашать? Зингер — больной человек, у него внезапно может начаться приступ.

Признаться, я не послушался совета психиатра. Наши встречи с Зингером за чаркой каберне продолжались у меня дома. И ни разу не было даже намека на приступ. В блокнотах у меня накопились разрозненные, порой совсем отрывочные записи рассуждений, афоризмов Гены Зингера, нищего искателя истины, бродячего неподкупного философа, который хочет помочь человечеству, страдая от его несовершенства.

В Бессарабской провинции огромной тоталитарной империи, стране промывания мозгов до единомыслия, на утаенных от агитпропа тропинках Гена Зингер являл пример независимого мышления, яркой оригинальности мысли. Столько человечности, благородства было в его пошатнувшемся, тронувшемся, страдальчески больном, чистом и мощном разуме. Мимоходом он бросал суждения, будоражившие мысль…

* * *

Цивилизация — это живое существо, окруженное машинами.

Реальность противится логически связному изложению.

Жизнь не верит, что она может умереть. Гибнут не только воды, — гибнут целые стволы дерева жизни, а она не становится хуже. Этот внутренний трансформационный процесс — дьявольский, не знает различий между добром и злом. Жизнь делает гораздо меньше, чем может сделать. Машина, — наоборот, проста.

Вообще-то желания сбываются чаще, чем может показаться. Сбываются почти всегда, если сильно хотеть. Но как карикатурно сбывшееся желание. Почему? Да потому, что желания наши вялы, слабы, несовершенны. Мы не умеем желать. Можно ли научиться хотеть? Думаю, что можно, хотя очень трудно. Можно ли научить писать стихи, — точнее, быть поэтом?..

— Все желания сбываются? А если, например, возжелает человек никогда не умереть?

— Наверно, он, по крайней мере, станет долгожителем. А может быть, смерть прежде, чем подкосить его, должна будет победить его желание, и лишь потом — его самого.

Если человек живет так, чтобы цивилизации было хорошо, значит, он живет не духовно. Запад нуждается в глобальном шоке. Поиски новых ценностей.

В атомную эпоху решающее значение имеет сила духа. Силой ничего нельзя сделать. Война во Вьетнаме показала, что силой ничего невозможно решить в наши дни.

Войны с помощью хитрости, лжи — с одной стороны, правды, силы духа — с другой стороны. Если бы США сбросили атомную бомбу на Вьетнам, вьетнамцы оказались бы в положении греков в Фермопилах. Война завершилась почти безоговорочной капитуляцией США, но в почетной форме. На лопатки положена сильнейшая в мире держава.

В древней Греции разум празднично переживал свою сущность, свое рождение, зрелость.

Несчастье разума.

Быть глупым — фундаментальное свойство человеческого разума. В современном мире ни у кого нет духа.

— А как же Вьетнам?

— Если бы не буддисты, там все было бы иначе.

Кабинетный мыслитель — истина в книжной информации и в умозрительных способах ее переработки. Но информацию можно перерабатывать и ягодицами. Интеллект, перерабатывающий книжную информацию, отличается от интеллекта, перерабатывающего сложные жизненные ситуации.

Вежливый ум — это ум, оценивающий вещи с точки зрения собственного представления о вещах. Ум вырастает из действительности, как растение из почвы. Но соки перерабатываются этим растением. Когда ум вступает в контакт с действительностью, он даже не замечает, как искажает ее. Невозможно глазу увидеть себя. Мой ум — грубый. А вы мыслите вежливо.

Обезьяна — животное, сделавшее карьеру.

— У меня есть костюм, который мне узковат. Если вы не прочь, можете его взять, — как-то сказал я Зингеру.

— Костюм — это что? Брюки и пиджак?

— Да, брюки и пиджак.

— Вот свитер этот у меня очень теплый.

— Теплый-то он теплый, но расползается ваш свитер. Вы, видимо, больше любите брюки и вязаный верх? Джемпер, куртку, свитер?

— Наверно. И спать в пиджаке плохо.

————

Как бесконечно вкусен был во время войны кусок хлеба. Пусть этот хлеб был, как глина, — у него был райский вкус. Теперь у нас много хлеба, но тот вкус — увы, его нет. Тогда у нас было желание — с мечтой. Хотение было энергичным, одухотворенным. Мечта делала вкусным тот глиняный хлеб.

Всегда чувствуется авторская интонация. Автор обычно сдержанно преподносит свое «Я». В большинстве случаев автор не утверждает, что его «Я» — идеальное. Он описывает хорошего — как хорошего, а плохого — по-плохому. Это открывает для читателя, как хорош автор. И начинающий автор, и сам Чехов — рассказывают так, будто их «Я» идеальны.

Дурак по своей ограниченности искренне говорит о себе, что он умный. Лживые люди любят говорить о себе, что — правдивы. Чаще — методом намека произвести хорошее впечатление. Люди, даже хитрые и лживые, себя не захваливают.

Если женщина вам скажет, что она красива, а вы видите ее, как она выглядит, вы можете скорей поверить ей, потому что она себя лучше знает.

Хорошо жить на морском дне — там нет людей, нет контакта и нет нужды быть лицемером.

Я нарушил слово, данное себе года полтора назад, когда дал себе искреннее слово ничего не печатать. Даже если без правки. Даже если это вещь, которую считаю хорошей. Все равно люди поймут не так.

Мне всегда душевно тяжело, и это развило меня умственно. Писать мне теперь легко. Наверно, легче, чем не писать.

В психоанализе есть такая проблема, над которой редко задумываются поклонники, но противники — используют. Статистика показывает много излечений. Казалось бы, это говорит в пользу психоанализа. Но ведь систем психоанализа много, они очень различны. И все успешно лечат, хотя очень отличаются одна от другой, даже враждебны друг другу.

Человек сейчас болен — физически, психологически, взаимоотношениями, болен воспоминаниями детства, болен тем, что нет воспоминаний, болен тем, что живет в плохом обществе, что не может жаловаться на общество, болен тем, что перепичкан культурой, болен тем, что верит в Бога, тем, что не верит в Бога.

Если вы плохо относитесь к человеку (не обязательно к любимой женщине), просто к человеку, с которым сталкиваетесь, — допустим, завидуете ему, а он и понятия не имеет, — уже одного этого достаточно, чтобы вызвать сердечную недостаточность.

У меня уникальное сердце. Но даже мое сердце можно расшатать любой из этих проблем. А их — множество.

Как вылечиться?

Во-первых, нет никакой необходимости формулировать проблему. Если болезнь нельзя вылечить, ее можно придумать. Ваша проблема может сводиться, скажем, к проблеме женщин. У вас может быть десять проблем. Лучше всего взять девятую по значению — и лечить; легкую, специфичную болезнь лечить легче. Драму легче, чем трагедию, привести к счастливой развязке.

Врач-психоаналитик выдумывает для вас болезнь, которая на 10 — 15 % правда. Даже если вы ему не совсем поверите, все равно он вас убедит, что в этом ваша беда.

Что такое душевная болезнь? Это положительная ценность, но только наоборот.

Идеал — то, с чем я ищу, добиваюсь встречи. Это я хочу вложить в себя, — или вложить себя в это. Плюс идеал — большая роскошь, он может оказаться вредным для здоровья. Болезнь — «минус идеал», вам его навязали. Вы уже поверили, но это чувство не стало доминирующим. Если у вас вылечили легкую болезнь, это не дает облегчения.

Болезнь надо усилить. Врач принуждает вас рассказать, какие у вас в детстве были тяжелые сны. Он принуждает вас снова и снова рассказывать эти греховные воспоминания детства.

Ваша болезнь неизлечима. Ваша болезнь — в том, что вы человек. Что вы живете в мире. Что у вас такое тело. Что вас обгоняют такие прохожие.

По Юнгу, как люди когда-то стадно шли на мамонта, так они теперь спешат на футбол.

Сила, порождающая подозрения, если она есть, всегда найдет себе объект.

Гена Зингер касался в своих беседах множества тем. Не удивляйтесь, разговор зашел о биологическом поле, теме многих его бесед на протяжении целого ряда лет.

Зингер произносит монолог:

Перед половым актом некоторые клетки излучают энергию. Излучение предшествует любви и предшествует смерти. В биологии есть термин «лучи смерти». Можно считать, что поле является первичным жизненным началом. Это утверждение скорей философское, чем биофизическое.

Одно из преимуществ поля — объяснение перехода от мертвого к живому. Сейчас это объясняется, как совпадение случайностей. Вселенная слишком мала и слишком недолговечна для такого нагромождения случайностей. Случайные — это события, не связанные друг с другом. Именно потому, что мы знаем так много, мы видим, что до сих пор любое объяснение происхождения жизни неудовлетворительно. Вне нас — Бог?

Существует физическое поле, которое начинает вести себя как биологическое. Поле накладывается на вещество, оно становится фотоснимком поля, возникает сложная пластичная структура. Эволюция с первых шагов создает организмы, возможно, не менее сложные, чем теперешние организмы, вы слышите?

В обычном многоклеточном животном поле подавлено веществом и машиной жизни. (Другое состояние реальности — поле, состояние материи более тонкое, чем вещество.) Трагедия жизни — подавленность поля веществом. Если бы поле существовало само по себе, оно бы не могло стабилизироваться. Нам неизвестно биологическое поле без машины тела. Поле, очевидно, исчезает или медленно деградирует без стенок тела.

Ядерная реакция невозможна без стенок котла: если не будет взрыва, процесс ослабеет, заморозится. Возможно, биополе питается энергией организма. Помните, я говорил об излучении энергии клеток?

Поле (физическое) — несравненно «безумнее», мистичнее любой религии. Трудно предположить, что если неживая материя способна иметь поле, то живая, несравненно более сложно организованная, — не имеет поля. Биополе нуждается в оболочке и тяготится ею. Я писал об этом в своей работе «Активность».

То, что я создал, построил в моих мыслях, — это больше, чем доминанта. Это живое тело. Оно никогда не спит или спит бодрствующим сном. То, что я пишу, всегда во мне, даже когда я подавлен. У меня нет «лучших» минут, это живет во мне всегда. Написанное — мертвый слепок.

Природа человека — мировой хаос, который предшествует конечному состоянию мира. Надстройка над хаосом, структура из поступков даже в подсознании колеблется. Жизнь — это скорее раздражение, чем любовь и добродетель. Раздражение больше в биологическом, чем в психологическом, психиатрическом смысле.

Вы танцуете не только в посудной лавке, разбивая души других. Вы разбиваете внутри себя. Танец — инерция внутренней природы, неопределенной пластичности тела. Танцор танцует и хаос, то первородное, что нельзя определить.

Энтропия приводит систему (или то, что можно назвать системой) к равновесию, но тогда непонятно, что вывело ее из равновесия. Не ясно, что за сила, противоположная энтропии и равная ей, выводит ее из равновесия. Кроме того, энтропия касается замкнутых систем. Замкнутость — призрачна. Психическая жизнь человека — стабильная система, защищающая себя от ударов. Тем не менее, происходят шоки.

Как-то я прочел Зингеру стихотворение о женщине. Точней, о том, как на песчаном пляже мужчина изваял женщину из песка. Все у нее из песка. И тело из песка. И сердце из песка. Зингер очень любил свою мать, в его иерархии ценностей женщина неизменно занимала высшую строчку. Образ эфемерной женщины из песка его не рассердил. Он тут же пустился в рассуждения.

Женщина, — сказал Гена Зингер, — высшая реальность, текучая подвижность мира. Она подобна Брахме, подобна божеству. Она — майя. На первый взгляд, майя не может быть истиной. Но на поверку именно майя — истина. Сердце, конечно, состоит из песка. Текучесть. Это не значит, что сердце не настоящее. Пенис — тоже майя. Изначальное. Культы Древней Греции и Востока — наполовину фаллические. По-другому нельзя было воспринимать мир. Подход естественный, когда мир воспринимался не как формула, — как тело. Но сможет ли когда-нибудь женщина занять доминирующее место в обществе? Думаю, скорее всего, это невозможно. Расскажу вам притчу…

О феях и гномах

На одном острове жили феи и гномы. Гномы к середине жизни достигали совершенства в одном виде мастерства. У каждого из них было свое дело.

Феи были совершенны и талантливы во всем. Может, у них были и такие достоинства, о которых люди и не подозревают. Они были мудры, добры. Гномы относились к ним, как к божествам. Феи, тем не менее, чувствовали, что им чего-то не хватает. При всей мудрости, не могли понять феи, чего не хватает? Потом поняли: страдания. Активные добродетели не совместимы со страданием. И они похоронили их на дне своей души. Лишь пассивные добродетели были оставлены на каждый день. И феи стали какими-то сонными.

Но осталась одна бодрствующая фея. К остальным феям гномы стали относиться хуже. Взяли их в свои дома, разрешили ухаживать за собой. Из детей феи должны были воспитывать не что хотят, а маленьких гномов. Бодрствующая фея решила наказать гномов. Пошла к гному, мастеру врачебного ремесла. Рассказала, как лечить неизлечимые болезни. Дала рецепты.

Гном-медик сказал, что помощи не примет, и разорвал рецепты. Но как только фея ушла, он собрал клочки… Слава целителя стала расти. Он прослыл гением. Фея пошла к Мастеру Арфического Искусства. Спела гениальную песню, станцевала ему. Гном выслушал ее и понял, что здесь ему нечему учиться — ничего не сможет позаимствовать.

Фея поняла, что в одиночку ей не удастся образумить гномов. Она решила разбудить сестер, чтобы вместе расшевелить гномов. Но они не хотели просыпаться. «Чаша наших страданий еще не переполнилась. Мы хотим спать. Уходи, сестра». С горечью ушла Бодрствующая фея.

Прошло время, острову стала угрожать новая опасность… Гном изобрел машину, которая могла делать то, что раньше делали мастера. Они перестали работать. Феи будили гномов лишь для того, чтобы их накормить. Бодрствующая фея поняла, что гномы погибнут, а вместе с ними и феи. По острову прошла она к берегу, села в лодку и поплыла в одиночестве. Это одиночество моря было еще трудней, чем одиночество на острове.

Сердце ее чуть не разорвалось. И она вернулась. Выйдя на берег, увидела, что гномы уснули окончательно возле своих машин, стали высохшими мумиями. А феи пробудились. В них проснулись активные добродетели. Еще богаче, чем прежде. К ним добавились страдания.

— Здравствуй, сестра, прекрасная сестра!

Фея посмотрела на себя в зеркало, — обыкновенное, какое есть и у людей, — и увидела, что стала красивей, чем прежде. Потом посмотрела в волшебное зеркало, какое есть только у фей, и убедилась, что душа ее стала красивей. Потому что сестры ее перенесли страдания в состоянии духовного сна, а она — всегда была, даже в труднейшие времена, Бодрствующей феей.

Зингер рассказывает притчу о Душе

Однажды пришел к Учителю человек и сказал, что хочет усовершенствовать, облагородить свою душу. Но Учитель сказал:

— Прежде чем улучшить свою душу, тебе надо обзавестись душой. Потому что беда большинства людей не в том, что их душа не хороша, а в том, что ее вовсе нет.

— Что же делать, чтобы душа прорезалась?

Учитель объяснил, как много усилий, воли, аскетизма требуется для этого.

И взрастил этот человек в себе душу, находясь на горних высотах, находясь близ учителя, потратив на это много-много лет.

— Теперь душа твоя в младенческом состоянии, — сказал Учитель. — Иди в мир, испытай свою душу в мире…

И он пошел, неся в себе свою душу. Но к концу первого же дня почувствовал, что душа его опасно истаяла. Тогда решил не двигаться больше. Лег и проспал неделю. Проснувшись, обнаружил, что душа еще меньше стала. Сохраняя последние остатки души, решил он направить стопы в заповедный сад, к высотам, к Учителю.

И когда достиг горних врат, слезы выступили на его глазах; от души ничего не осталось.

Врата открылись. Юные ученики с восторгом, с обожанием кинулись навстречу вернувшемуся страннику, просили разрешения поцеловать край его халата. Как он ни уверял их, что у него и души не осталось, какой он там праведник, ученики не слушали его и осыпали странника словами хвалы и привета.

Тогда странник направился к учителю, полный решимости спросить, в чем причина этого радушия, за кого его принимают? Почему его, разбазарившего, не сберегшего душу на земных путях-дорогах, здесь принимают за Человека?

И пояснил Учитель:

— Молодежь права. Обычно те, кто уходит отсюда с душой, уходят закалять душу, уже к концу дня возвращаются ни с чем. Мало кто продержался несколько дней или неделю… А твоей души хватило на целый месяц.

— Напишите книгу притчей! — подбиваю я Зингера.

— Да? — трепещет он всем телом. Видно, как по нему проходит судорога. — Написать? Вы советуете?

— Конечно, — настаиваю я. — Прочту с удовольствием книгу ваших притчей. И произведу детей, чтобы они могли ее читать.

Зингер внимательно смотрит в глаза, нет ли, не дай Бог, насмешки.

— Да, да… Произведу. Я что-то не так сказал?

Зингер отвечает высокомерно, с холодной рассудительностью:

— Вы даже не знаете, как это хорошо сказано.

От Зингера редко услышишь слово одобрения. Он не комплиментщик. Наоборот, часто дерзит. Городской сумасшедший и мудрец города, он, кажется, не сомневается, что его устами глаголет истина.

С невозмутимо серьезной миной на лице Гена Зингер бросает мне:

— Я знаю, что вы ничего не знаете.

— О, да, вы — не Сократ. В отличие от Сократа, который был скромен, — он о себе говорил, знаю, что ничего не знаю. А вы говорите, будто вам известно, что другие ничего не знают.

— Так оно и есть. Но напрасно вы думаете, что заявление Сократа «скромно». Если бы он ничего не знал, он сказал бы только эту фразу. Или вообще ничего не сказал бы. Но он знал очень много. Просто — это такой способ мыслить. Отбросить все предыдущие знания, как несуществующие. Это незнание, которое выше того, что другие знают, и предшествует новой диалектической ступени знания. Его «ничегонезнание» подобно межзвездному вакууму, который творит Вселенную. Этот вакуум содержательней, чем атмосфера нашей планеты.

— Порой обычная истина воспринимается как парадокс. Если сейчас в Кишиневе макушка лета, стоит жара, то месяцев через шесть налетят холода, как снег на голову. И в этом будет момент неожиданности, хотя этого, конечно, следовало ожидать.

И прекрасно, что есть такая статичность нашего восприятия, нашего ума. Иначе трудно было бы жить, как если бы мы все время чувствовали вращение Земли. Мы улавливаем хаос движущейся истины, но не можем противостоять антарктическому ветру, который сильней урагана, не можем смотреть на солнце, слепнем от света сильнее солнца, будь то голубая звезда или ядерный взрыв.

Тем летом 1971 года с Кишиневе, в здании верховного суда республики судили группу молодых людей, отдельно евреев, отдельно молдаван, обвиненных в антисоветчине за их противостояние господству тоталитаризма.

— Послушайте, задаю я Зингеру вопрос, а как вы относитесь к парням, которых недавно засудили? Вы им не отказываете в мужестве?

На каверзный вопрос Зингер отвечает с пародийной правильностью, мы ведь разговариваем в стенах редакции, в советском учреждении.

— Как гражданин я обязан быть патриотом и потому отказываю им в мужестве. Мужество — это работать у станка. (У него прорывается усмешка.) Но я могу сказать так: меня настолько интересуют мировые вопросы, что все вопросы, являющиеся частными по сравнению с ними, мне безразличны. (Снова смеется. Рад.)

Смеюсь и я:

— А вы, смотрю, довольны, что можете ответить честно и одновременно — без риска.