![]()

…я вдруг отчётливо разглядел главное — нить, зародившуюся на тысячелетней глубине и прошедшую через родное еврейское местечко, погромы, революцию; нить, вплетённую в ткань моей жизни, в судьбы близких мне людей; нить, которая теперь уже протянулась вдаль…

Ткань жизни

(воспоминания российского еврея)

Самуил Ортенберг

Перевод с идиш Бориса Гершмана и Фреда Ортенберга

Подготовка текста Фреда Ортенберга

Окончание. Начало

Второй съезд

На Втором Всесоюзном съезде деятелей еврейской культуры и просвещения я уже по праву представлял винницкую еврейскую интеллигенцию. Передо мной лежит хранившийся в моём архиве свыше тридцати лет зелёный картонный мандат №141 делегата съезда с правом совещательного голоса. В центре мандата на четырёх языках (еврейском, русском, украинском и белорусском) напечатано: «Наркомат просвещения УССР, РСФСР и БССР. Второй Всесоюзный съезд еврейской культуры. Харьков, 9 –15 апреля 1928 г.». Мандат напомнил мне внушительных размеров зал, в котором проходил съезд, видных деятелей еврейской культуры, писателей, научных работников и художников, которые в нём участвовали.

Одно необычное выступление на пленарном заседании закрепилось в моей памяти. Председательствующий (тот же, что и на Первом съезде — Михаил Левитан), объявил, что слово предоставляется члену Центрального Комитета подпольной Польской Коммунистической партии, но имя докладчика не было названо. Неизвестно откуда на трибуне буквально вырос молодой человек среднего роста, лет тридцати, просто одетый и на прекрасном еврейском языке в течение тридцати минут говорил содержательно и впечатляюще. Он рассказал о революционной борьбе, о жизни евреев в панской Польше, о вопиющем антисемитизме шляхтичей, об общих идеалах и перспективах. Он приветствовал строителей еврейской социалистической культуры в Советском Союзе, говорил горячо, с пафосом. Публика была изумлена и очарована, слушала его речь с огромным интересом и по завершении выступления провожала его долго не стихающей овацией, но оратор с последним своим словом точно также внезапно исчез, как и появился. Народ не мог успокоиться, и овация продолжалась.

В это время произошёл маленький курьёзный эпизод, который мне тоже запомнился. Я стоял около известного языковеда, профессора Зарецкого, полноватого, спокойного, крепкого человека с большой головой и высоким лбом. Когда аплодисменты утихли, и страсти немного улеглись, его коллега, тоже языковед, обратился к нему:

— Ну, как вам понравилась речь, товарищ Зарецкий?

Профессор ответил спокойно, немного врастяжку и с улыбкой:

— Ин-те-ресно, очень ин-те-ресно.

И сразу же добавил уже совершенно серьёзно:

— Но он же смешал два диалекта…

Конечно, молниеносно исчезнувший оратор в своей пламенной речи не успевал проследить, чтобы все произносимые им буквы принадлежали к одному еврейскому диалекту, но нужно было иметь такое острое чувство языка, как у профессора Зарецкого, чтобы заметить это несоответствие в напряжённой атмосфере съезда.

Впрочем, подобных выдающихся и впечатляющих моментов было довольно мало — всё-таки не Москва. Но в деловом смысле съезд был даже значительнее Первого. За прошедшие годы возникли новые еврейские учреждения культуры и просвещения, возросло число актуальных проблем для обсуждения. В работе научной секции, которую я посещал постоянно, сейчас было больше научных сотрудников, чем на Первом съезде. Научно-исследовательские работы в области еврейской культуры стали конкретнее, дискуссии — глубже. На съезде были представлены недавно созданный в Киеве институт еврейской пролетарской культуры, еврейские исследовательские отделения при высших учебных заведениях Москвы, Минска, Одессы, Ленинграда и других городов. Я был очень рад возможности расширить круг знакомств с видными еврейскими учёными.

Вот Исаак Маркович Нусинов — среднего роста, с благородным вытянутым лицом, красивой, уже немного седой бородкой, спокойный, выдержанный, мягкий по характеру, но принципиальный и упорный при отстаивании своих взглядов. Его я увидел и услышал впервые. Нусинов — исследователь творческий, трудолюбивый и ужасно плодовитый. Литературные противники за глаза называли его «Иисус Христос», ибо он, действительно, немного напоминал страдающего Иисуса. Крупный знаток западноевропейской литературы, он незамедлительно вступал в спор, так как считал, что «в спорах рождается истина». Он стремился расширить поле исследований еврейской классической литературы, но выступал против «левацкого» уклона при оценке древнего наследия. Годы спустя он стал одним из виднейших специалистов в области западноевропейской литературы, но никогда не терял своего глубокого интереса к еврейской культуре, и обогатил науку своими исследованиями и монографиями. Жаль, что его многообразная научная и общественная деятельность трагически прервалась в 1950 году.

Учёный в области общей истории Цви Фридлянд был, так сказать, «своим» в еврейском научном мире. Совсем недавно он был назначен деканом еврейского факультета Московского Государственного университета. В дни съезда вышла его книга «Новейшая история Западной Европы». Экземпляр книги он тут же на месте подарил старому другу и коллеге Шимену Добину, который с интересом начал её перелистывать. Потешно приблизив книгу почти вплотную к лицу, он своим единственным глазом пробежался по оглавлению и сразу же начал обсуждать с автором книги её содержание. Цви Фридлянд — высокий, полноватый, красивый мужчина в расцвете творческих сил — с удовольствием отвечал на вопросы. На съезде он рассказал о перспективах научной работы еврейского факультета Московского университета. Удалось ли ему реализовать эти планы или нет — я не знаю, так как его имя тоже исчезло в трагические годы 1936 — 1937.

Активный, боевой, порывистый Иехезкель Добрушин ходил и стоял, опираясь на деревянную, резную трость. Виднейший критик был влюблён во всё национальное, еврейское: в художественное слово, в советскую поэзию и прозу, в новый театр. По-европейски образованный человек, он был настолько эмоционален, что, казалось, готов использовать свою толстую палку против каждого, кто помешает продвижению нового социалистического еврейского искусства в массы. Жизнь благородного мыслителя Иехезкеля Добрушина тоже была трагически поломана в годы произвола в 1945 — 1952 годах.

Необыкновенно поучительно было общаться с такими творческими гигантами, преданными делу развития современной социалистической еврейской культуры и науки! Я вернулся домой со съезда, полный впечатлений от удивительных и незабываемых встреч.

На Днепровских порогах

Начав работать в педтехникуме, я поставил себе за правило, каждый год проводить летние каникулы в путешествиях. Иногда я выезжал на экскурсии в качестве руководителя студенческой группы, но чаще занимался туризмом самостоятельно. Я успел несколько раз посетить Москву и Ленинград. Знакомство с городской архитектурой, историческими памятниками, художественными ценностями, собранными в музеях, как нельзя более отвечало моим познавательным запросам. Что меня огорчало всякий раз, так это быстротечность времени: каникулы были очень короткими и не позволяли познакомиться с накопленными в стране огромными культурными богатствами.

Летом 1929 года я совершил путешествие по Днепру. Я выделяю эту поездку из прочих потому, что увидел впечатляющее явление природы — так называемые Днепровские пороги, которых уже не существует. Тогда воды полноводного Днепра ниже города Днепропетровска (в сторону города Запорожья) на протяжении нескольких десятков километров текли среди скал, крупных и мелких камней, торчащих у берегов и посредине реки. На всём протяжении порогов вздымались высокие волны и с огромной силой обрушивались вниз, бурлили, пенились и шумели бурные потоки реки, преодолевающей препятствия. Грандиозная картина природы никогда не оставляла равнодушным никого, кто побывал здесь.

Естественно, что река на этом участке была несудоходной, и только отдельным смельчакам удавалось преодолевать пороги. Много отважных людей, осмелившихся бросить вызов стихии, поплатилось своими жизнями. Посредине реки возвышалась скала, носившая название «Ненасытная», вокруг которой был безумный водоворот. Народные легенды рассказывали о коварстве омывавших её вод. Много мужественных пловцов пропало, оказавшись в опасной близости от скалы.

Мы, группа молодых ребят-туристов, договорились со старым опытным лоцманом, что он проведёт нас через пороги на своей прочной дубовой лодке. С невероятной ловкостью и умением лоцман вёл лодку между выступающими из воды камнями. Нас трясло и бросало, вода вокруг лодки бурлила, со всех сторон накатывались волны. Лоцман спокойно и уверенно делал свою работу, а мы, околдованные грандиозной картиной, даже забыли о риске предпринятого нами путешествия.

Преодолев бушующий участок Днепра, мы оказались по другую сторону порогов и, проплыв немного уже по спокойной воде, вскоре достигли местечка под названием Кичкас. Сооружение грандиозной гидроэлектростанции на Днепре началось как раз вблизи Кичкаса. Стройка только разворачивалась, повсюду возводились ограждения, бытовки для рабочих, стояла дорожная техника. Мы поднялись на верхнюю точку строительной площадки, увидели поднимающиеся ввысь строительные леса, глубокий котлован, множество людей, копошащихся внизу. Выслушав рассказ одного из строителей, который на местности обрисовал контуры предстоящего гигантского строительства, поразились грандиозности замысла. Не верилось в объявленные сжатые сроки завершения работ, но через несколько лет на этом месте, действительно, выросла красивая электростанция «Днепрогэс». Когда бетонная плотина была построена, деревни вдоль берега, включая местечко Кичкас, вместе с порогами оказались под водой, которая сдерживалась гигантскими бетонными «стенами».

Книга о И.-И. Линецком

К тому времени, в 1930 году, у меня появилось желание покинуть провинциальный городок, каким мне теперь казалась Винница, и переехать в крупный город с высоким культурным и научным потенциалом. В этот момент совершенно неожиданно, точно снег на голову, на меня свалилось заманчивое предложение Винницкой научной библиотеки имени М.Коцюбинского. Библиотека по статусу была, можно сказать, филиалом библиотеки при Украинской Академии Наук. Она славилась солидным собранием книг и рукописей, получала из издательств обязательный экземпляр, вела межбиблиотечный обмен книгами с научными центрами не только в стране, но и за границей, выпускала различные печатные издания по краеведению и монографии о знаменитых личностях Подолья. Так вот, правление библиотеки предложило мне написать монографию о жизни и творчестве очень популярного в прошлом столетии еврейского писателя Ицхока-Иоэля Линецкого, который родился и воспитывался в Виннице. Я, конечно, с радостью принял столь лестное для меня предложение.

Около полугода я работал над относительно небольшой монографией в 4-5 печатных листа. Работа увлекла меня и отсрочила на некоторое время мой отъезд. Я собрал уникальный материал о писателе, включая такие редкие издания, как, например, сборник «Празднование юбилея», изданный в Одессе в 1891 году и посвящённый юбилею И.-И. Линецкого. В сборник были включены оригинальные выступления в Одессе самого Линецкого и его литературных друзей. Мне удалось приобрести копию рукописи дочери писателя, Грейденберг-Линецкой, в то время московской актрисы, «О моём отце» (на русском языке), не публиковавшейся нигде. На эти воспоминания меня навёл проживающий в Виннице бывший раввин Эля Кордонский, который был близким родственником И.-И.Линецкого и охотно согласился мне помочь.

Здесь я, пожалуй, отклонюсь от повествования о работе над книгой, чтобы рассказать подробнее об Эле Кордонском — виднейшем винницком раввине и активном общественном деятеле. К моменту нашего знакомства он был полностью отошедшим от дел семидесятилетним стариком, уравновешенным и спокойным. Был он низкорослым, с тёмным сморщенным лицом и серебристой бородкой. За очками в красивой посеребрённой оправе были видны умные глаза. Говорил он тихо, носил длиннополый сюртук и шапку раввина. В городе его знали многие, помнили его былую значимость, относились с уважением, но уже не обращались к нему с вопросами и за советами. Он почти всё время сидел дома в ермолке, перелистывая старые религиозно-философские книги, вспоминал добрые старые времена и размышлял о будущем устройстве мира. Былой блеск глаз он уже потерял, но сохранил мудрость и человеческое достоинство. Помню, как во время одной из наших встреч он с гордостью показал мне статью о Виннице в известном дореволюционном издании «Еврейской энциклопедии» на русском языке. В статье отмечалось, что сведения о городе составил раввин Эля Кордонский.

Незадолго до описываемых событий Эле Кордонскому пришлось пережить тяжёлые испытания. Однажды какие-то горячие головы, принадлежащие, думаю, не самым умным деятелям советской власти, предложили Эле отказаться от сана раввина, признать, что религия лжива и вредна, и публично объявить об этом в местной печати. Кордонский их предложения не принял, а городские власти, слава Богу, не причинив Эле вреда, через некоторое время оставили его в покое. Эту историю с обидой и гневом мне рассказал сам Кордонский:

— Ладно, отказаться от поста ещё так-сяк, он для меня теперь не имеет никакой ценности. Народ уже пошёл по совсем другому пути. Я больше не нужен евреям и поэтому могу и отказаться от сана… Но объявить перед всеми, что я до семидесяти двух лет обманывал общину, свой народ, а сейчас на старости лет якобы прозрел и одумался… Нет, этого я сделать не могу, ни в коем случае…

Раввин Эля Кордонский прожил долгую жизнь и погиб во время немецкой оккупации в 1941 году. 82-летний старик шёл во главе длинной колонны винницких евреев, которых нацистские изверги гнали на расстрел. Как рассказывали свидетели, чудом оставшиеся в живых после этого ада, старый раввин даже в эти жуткие предсмертные мгновения нашёл в себе душевные силы утешить своих несчастных, обреченных братьев.

— Мужайтесь, евреи, — взывал он своим слабым голосом, — мы погибнем, но останется в веках народ Израиля… Мужайтесь… Мы идём на смерть, но народ будет жить…

Возвращаясь к подготовке материалов для книги о И.Линецком, напомню, что в то время винницкий раввин Эля Кордонский был для меня нужным человеком, как родственник писателя. Отец писателя Иосиф Линецкий, в далёком прошлом винницкий раввин, был дедушкой Эли со стороны матери а, значит, Эли приходился племянником знаменитому автору «Польского мальчика». Эля был связан с ещё живущими членами семьи Линецких. От него я узнал удивительные истории из семейной хроники Линецких, неизвестные любопытные подробности жизненного пути самого Линецкого, в частности, об его отдалении от семьи, связанному с изменениями в религиозном мировоззрении писателя. Старый раввин с любовью относился к своему знаменитому дяде и сообщил мне о нём много сведений, важных для понимания личности писателя.

Благодаря напряжённой работе, само написание монографии заняло несколько месяцев. Книга состояла из двух частей: первая часть — биографическая, вторая — литературно-критическая, а в конце — небольшое приложение — фрагменты произведений Линецкого. Завершив рукопись, я передал её в библиотеку, а руководители библиотеки отправили рукописный материал на рецензирование в Киевский Институт Еврейской Культуры. Оттуда книга вернулась вместе с куцым, в пол-листа отзывом на тонкой папиросной бумаге. Отзыв содержал несколько непринципиальных замечаний. Например, рецензент был не согласен с тем, что я квалифицировал Линецкого как народного писателя. Однако заканчивалась рецензия странной рекомендацией монографию не публиковать, поскольку в еврейских еженедельниках в скором времени ожидается появление новых материалов о И.-И.Линецком. Ни мне, ни правлению библиотеки заключение не показалось достаточно убедительным, так как было совершенно не понятно, какой ущерб может принести публикациям в других изданиях выпуск монографии в Виннице.

Было принято решение издать книгу, и работа закипела. Несмотря на ограниченные технические возможности местной типографии, рукопись была набрана довольно быстро, но возникли препятствия при получении разрешения к печати. Городские еврейские чиновники или, интенданты от культуры, как я их называл, от которых зависело продвижение публикации, не хотели брать на себя ответственность за такое «рискованное» решение. Мотивы их отказов выглядели смехотворно. Один такой «деятель» сказал мне, что он должен, прежде всего, ознакомиться с тем, как отзываются другие «умные евреи» о Линецком, но у него на это нет времени. Другому «знатоку» очень не нравилось хвалебная оценка, данная мною в книге литературному наследию Линецкого. Он предлагал написать специальное предисловие, в котором отметить, что творчество Линецкого устарело и не представляет интереса для современного читателя. Мои аргументы, что на творчество любого писателя-классика надо смотреть с точки зрения его художественной значимости и исторической перспективы, не могли вразумить этого «ценителя». Одним словом, дело затягивалось, и я приступил к реализации плана отъезда из Винницы.

Монография всё-таки вышла в свет через год, когда я уже обосновался в другом городе. Я получил из Винницы гонорар в количестве двадцати пяти авторских экземпляров книжки. На иную оплату труда я и не рассчитывал, зная, что именно таким образом научные издательства рассчитывались со своими авторами. Но получение посылки с моими книжками было знаменательным и радостным событием в моей жизни.

Книга была отпечатана тиражом свыше 1000 экземпляров. На её красивой обложке значилась моя фамилия и название:

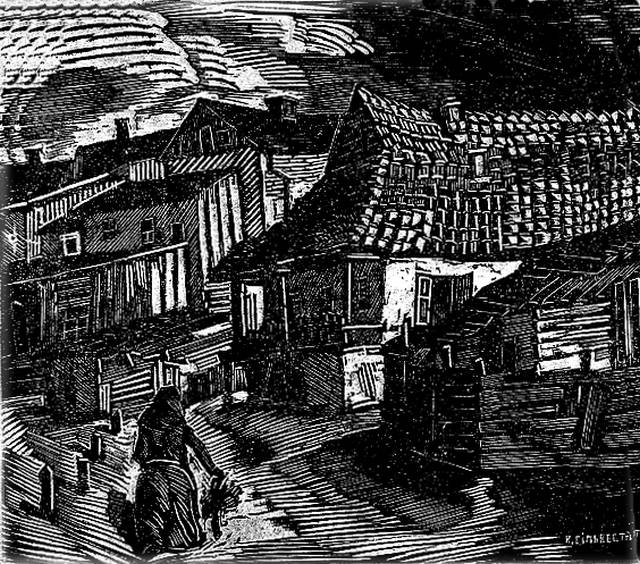

«И.-И.Линецкий. Его жизнь и творчество», 1931г., Винница. Оформитель книги местный художник Сильвестров изобразил на заставочном рисунке былую «Иерусалимку», деревянные, сгорбленные избушки с крохотными тёмными окошками, атмосферу еврейской нищеты прошлого столетия.

Откликов и рецензий по поводу выхода моей книги в свет я в еврейской прессе не обнаружил. Неизвестно, то ли отзывы до меня просто не дошли, то ли еврейская литературная общественность не замечала провинциальных изданий, то ли книжка действительно не заслужила критического разбора. Для меня лично книга была очень важна и дорога, она была моей первой самостоятельной, в какой-то степени, творческой работой. В дальнейшем я довольно часто и активно печатался на русском, украинском и еврейском языках, но монография о Линецком была моим издательским дебютом. Выход в свет отдельного печатного издания по литературно-историческим вопросам льстило моему авторскому самолюбию.

В результате рассылки книга осела во многих библиотеках страны и даже за рубежом. Попала она и в библиотеку Виленского Еврейского Научного Института. В 1937 году я неожиданно получил от этого Института официальное письмо за подписью известного еврейского учёного Залмана Рейзена с просьбой прислать биографические сведения о себе. Рейзен готовил к изданию четвёртый том своего солидного «Лексикона для еврейской литературы и прессы» и собирался включить в «Лексикон» моё имя. Безусловно, было приятно получить такое предложение, но я на него не откликнулся. К этому времени в стране уже сложилась обстановка, при которой одного упоминания фамилии в зарубежном издании было достаточно, чтобы стать объектом преследования.

Большие перемены

Первая Всесоюзная Конференция по еврейскому языку была созвана в Киеве весной 1931 года по инициативе Института Еврейской Культуры. Когда Либерберг открывал конференцию в одном из залов Украинской Академии Наук, я был приятно удивлён, что так много людей проявляли живой интерес к языку идиш. Меня избрали в мандатную комиссию, и я подробно познакомился с составом делегатов. В работе конференции участвовали еврейские ученые из научных институтов, преподаватели идиш в системе высшего и среднего образования, представители столичных научных кругов, еврейские журналисты, писатели, критики, деятели еврейской культуры. Все они следили за сохранением, распространением и развитием еврейского языка, занимались исследованиями в области языкознания. Приведу лишь несколько фамилий выдающихся специалистов, выступивших на конференции.

Шахне Эпштейн — пожилой человек, высокого роста, седой, с серьёзным, задумчивым лицом. Как и большинство делегатов, он носил очки, но они у него какие-то заморские, в крупной массивной оправе. Эпштейн — видный еврейский журналист и критик, за свою долгую жизнь объездил весь мир, знал несколько европейских языков, но особую преданность проявлял к научной работе в области еврейского языка. Его доклад и выступления в прениях были весомыми и аргументированными.

Однако главная роль принадлежала известному учёному Нохему Штифу. Он являлся инициатором конференции, и сделанный им основной доклад подводил итоги проделанной работы в области изучения еврейского языка и намечал перспективы дальнейших исследований. В кулуарах конференции ходил каламбур относительно его псевдонима Баал-Димьен, основанный на буквальном переводе этих слов: обладающий выдумкой, фантазёр. Говорили, что в суждениях Штифа — не вымыслы фантазёра, а реальная жизнь. Иными словами, бытовало мнение, что Штиф — не мечтатель, а строго мыслящий ученый. Во всякой шутке, как известно, присутствует большая доля истины. Судите сами. Штиф вернулся из-за рубежа обратно в Советский Союз несколько лет тому назад сформировавшимся ученым и с головой погрузился в научную работу в области еврейского языка и литературы. Высокообразованный лингвист, он относился скептически к модным яфетидологическим гипотезам академика Марра и открыто высказывал своё мнение. В связи с этим часто возникали споры со сторонниками Марра, принадлежащими к московским академическим кругам.

— Где записано, и кто установил, — возмущаясь, говорил Штиф по-еврейски, не стесняясь в выражениях, — что индоевропеистика стала совершенно трефной, а пригодной к употреблению является только яфетидология с её отцом Марром, который каждый раз освежает её всё новыми и новыми фантазиями?..

Я запомнил эту тираду, потому что мне пришлось перевести её на русский язык одному московскому учёному, сглаживая скрытые колкости. Штифу также не по душе тезис о классовом характере языка. Он охотно использовал выражение «народный язык», язык народа, подразумевая, что на этом языке разговаривает преобладающая часть народа, а не её аристократия. С ним вступал в спор Меер Винер, философ и литературовед. Он тоже прибыл к нам из-за границы, у него глубочайшие гуманитарные познания. Он занимался изучением классической еврейской литературы до Менделе Мойхер-Сфорима и считался самым крупным исследователем богатого наследия великого «дедушки», в которого он просто влюблён. Винер обвинил Нохема Штифа в «народизме», эмпиризме и в других греховных «измах». Но Штифа «ярлыки» не очень расстроили. Он пропускает мимо ушей любые обиды, лишь бы продолжалось изучение родного еврейского языка, законов его развития, собирались материалы о современном идише.

На конференции я узнал, что осенью Институт Еврейской Культуры будет набирать аспирантов. Я решил испытать судьбу и поступить на учёбу в институт, который тогда считался, так сказать, базой еврейской научной мысли в стране. Я подал заявление о приёме меня в аспирантуру и в сентябре 1931 года получил вызов в Киев на коллоквиум. Собеседование, которое вели со мной члены экзаменационной комиссии, видные учёные института Либерберг, Яков Резник, Меер Винер и Нохем Ойслендер, продолжалось полтора-два часа. Я прибыл на экзамен с краткосрочных военно-территориальных сборов и поэтому был в военной форме, что придало мне мужества в ожидании встречи с таким внушительным «синклитом» учёных мужей.

Председатель приёмной комиссии Либерберг, несмотря на то, что мы были давно знакомы, устроил мне серьёзную проверку знаний произведений классиков марксизма. Я кратко излагал содержание отдельных трудов Маркса и Энгельса, но понять, удовлетворили ли Либерберга мои ответы, не мог, так как его симпатичное лицо оставалось непроницаемым. Яков Резник был со мной намного мягче. Он очень хорошо помнил меня по годам учёбы и поэтому ограничился несколькими формальными вопросами о моей практической работе последних лет.

Меер Винер завёл со мной подробную беседу, касающуюся моей книги о Линецком, которую он видел в рукописи. Он хотел знать, почему я квалифицировал Линецкого, как народного писателя, и какой смысл я вкладывал в это понятие. На мой ответ он возразил, а я попытался защитить свою позицию. Думаю, что он спровоцировал меня на дискуссию, чтобы установить уровень моих знаний. То же самое произошло при разговоре с Нохемом Ойслендером, которого интересовало моё мнение о теории Переверзева. Русский учёный Переверзев привязывал каждого художника к своему классу, в зависимости от его происхождения, и оценивал творчество художника, только исходя из его классовой позиции. В описываемые годы велась борьба с этой вульгарно-социологической концепцией, и я в ответе Нохему Ойлендеру также отверг ложные представления Переверзева, противопоставив им литературно-критические взгляды Плеханова, Меринга и других значительных марксистов. Низенький и тихий Нохем Ойслендер внимательно следил за мной своими тёмными проницательными глазками и молчал.

На этом коллоквиум закончился, а через несколько дней я получил извещение из института, что экзамен я выдержал успешно, но вопрос о моём зачислении в аспирантуру будет решаться Наркоматом просвещения УССР только в начале 1932 года.

Участие в работе конференции, встречи с видными еврейскими учёными ещё больше укрепили во мне стремление обосноваться в крупном центре знаний и культуры. Усилению подобных настроений способствовали также изменения, произошедшие в Винницком педтехникуме. Техникум разросся, наборы увеличились, но уровень подготовки абитуриентов стал ниже, чем в предыдущие годы. Нередко во время лекций приходилось опускаться до объяснений элементарных понятий. К тому же из старого педагогического коллектива, создавшего техникум и состоявшего из ярких индивидуальностей, ушли многие опытные преподаватели, а их место заняли новички. Работа стала носить всё более формальный и рутинный характер.

В это же время я получил приглашение переехать в Днепропетровск — большой индустриальный центр на Украине. В городе проживали десятки тысяч евреев, и была потребность в специалистах моего профиля — преподавателях еврейского языка, еврейской культуры и истории. Мне обещали перспективную работу в системе народного образования. Личные амбиции, неудовлетворенность работой, заманчивость карьерного роста сложились воедино. Человек создан для свободного выбора и, видимо, пришло время радикально поменять свою жизнь. После возвращения из Киева я принял окончательное решение уехать из Винницы.

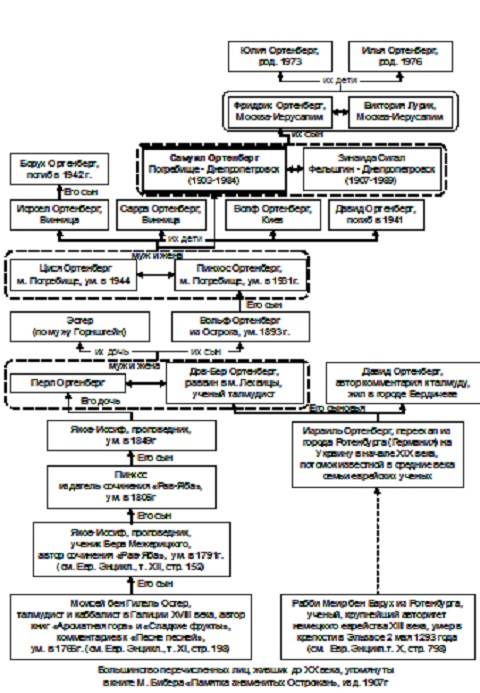

Одним словом, жребий был брошен, следовало собираться в дорогу — предстояла коренная ломка сложившегося жизненного уклада. К началу нового учебного года я должен был быть в Днепропетровске — следовало поторапливаться. В этот раз я собирался в поездку не в одиночестве: со мной стройная, невероятно красивая, темноволосая девушка из местечка Фельштин, которую я впервые увидел 5-6 лет назад во время её поступления в Винницкий педагогический техникум. Эту встречу я описал раньше. В момент знакомства, как было рассказано, я испытал опасное волнение, которое вскоре переросло в более сильное чувство. Теперь я могу назвать имя моей избранницы: Зина Сигал. Техникум она успешно окончила, и к моменту отъезда у неё уже было два года педагогического стажа. Как подобало городской жительнице, одевалась она по-современному. У неё даже было собственное демисезонное дамское пальто. Поверьте мне, что она была самым привлекательным, добрым и отзывчивым существом в мире. Свадьбы у нас не было, даже «красной», в письменных заверениях и в бумажных гарантиях мы в то время не нуждались. Было достаточно слова, простого человеческого слова. До сих пор оно действенно, есть живой свидетель — спасибо судьбе — это наш сын Фридрих, родившийся уже в Днепропетровске.

Перед отъездом мы простились с родственниками и друзьями, посетили излюбленные места наших прогулок, попрощались с городом. Тогда мы не знали, надолго ли уезжаем, но хорошо понимали, что наш отъезд не смена декораций, не просто изменение места жительства, работы, семейного статуса. Было ясно, что происходит перелом в наших судьбах.

В битком набитом поезде мы устроились, как нам казалось, с комфортом. Пассажиры нас не интересовали, мы были поглощены собой: как пылкие влюблённые, бросали друг на друга красноречивые взгляды и, как дети, радовались предстоящим переменам.

Паровоз, выпустив пар, чихнул, визгливо свистнул, и поезд тронулся в путь. Вскоре стемнело, все угомонились и улеглись спать, а я, возбуждённый от усталости и впечатлений, присел к окну и, не отрываясь, глядел в убегающую темноту. То и дело раздавались паровозные гудки. Люди моего поколения хорошо помнят, какое мечтательное настроение создавали эти протяжные и манящие звуки и под стук колёс, и на ночных стоянках поезда. Под аккомпанемент паровозных свистков я погрузился в думы, начал строить планы на будущее. Впереди нас ждало всё новое: город, среда, бытовые условия, работа. Многое, из того, о чём я размышлял в пути, оказалось иллюзией. Но, невзирая на сопутствующие заблуждения, ошибки и разочарования, пока бьётся сердце, душа не может перестать мечтать и надеяться — «Dum spiro-spero». Сквозь проносящийся в голове сумбур я вдруг отчётливо разглядел главное — нить, зародившуюся на тысячелетней глубине и прошедшую через родное еврейское местечко, погромы, революцию; нить, вплетённую в ткань моей жизни, в судьбы близких мне людей; нить, которая теперь уже протянулась вдаль… Сразу же пришло успокоение, я развалился на полке, повторяя на сон грядущий стихи Давида Гофштейна:

И отрадно знать,

Что светлая нить

Не оборвалась…

Днепропетровск,

Апрель, 1962 год.

Родословная

Я прочитал книгу воспоминаний Самуила Ортенберга «Ткань жизни» с большим интересом и удовольствием. В отличие от большинства аналогичных изданий, которые мне приходилось видеть в последнее время, эта книга содержит большой массив материалов и свидетельств, имеющих несомненную историческую ценность. Кроме того, она блестяще написана; ее стиль и язык заставляют задуматься над тем, что сегодня культура таких литературных мемуаров, увы, уже во многом утеряна. Хотел бы также отметить качество подготовки текста и всего материала в целом. Они — выше всяких похвал. Описываемые в книге события заканчиваются 1931 г. Нет ли продолжения? Если есть, то, уверен, их обязательно надо опубликовать.

Ректор Петербургского Института Иудаики, доктор исторических наук, проф. Дмитрий Эльяшевич.

Воспоминания С. Ортенберга, опубликованные в «Мастерской», явление особого порядка. Это, с одной стороны документ, свидетельствующий о том, на каком высоком уровне развития и организации находилась идишская культура в СССР в предвоенные годы, с другой — свидетельство особенностей быта и системы отношений еврейской интеллигенции, её забот, опасений репресий со стороны властей и т.п.

Благодарность редакции и переводчикам за предоставленную возможность ознакомления с документом эпохи.

Заслуживает выдвижения на ежегодную премию Портала в номинации еврейской истории.

М.Ф.