![]()

Умер художник Дмитрий Дмитриевич Жилинский… Мы познакомились в Барселоне в мае 1990 года. Я читал лекции в университете и «оттопыривался» по кабакам и пляжам. Жилинские, Дмитрий и Нина, а с ними ещё несколько, пока советских, художников готовили выставку…

Сентябрь 15-го

Заметки. Часть I

Александр Левинтов

К очередному юбилею ж.д. Ивдель–Обь

К очередному юбилею ж.д. Ивдель–Обь

(рассказ местного)

Эти трое пришли совсем ночью: здоровенный и сильно обросший мужик, геолог, а с ним два пацана, наверно, студенты, тоже, конечно, геологи. Кому ж ещё быть? У нас уже давно только они и бывают. Ну, конечно, если не считать тех, кто плашкоутами завозит товар в бывшую американскую факторию, теперь — кооп, а себе забирает лисьи и беличьи шкурки, вяленых щук, бруснику в бочках, сушёные грибы и прочую мелочь.

Обские, сосьвинские, кондинские манси зимой — охотники, летом — рыбаки, весь год — оленеводы. И рыбу, и шкуры, и мех у нас, нет, не отбирают, а забирают, в обмен на лесы, сети, крючки, патроны, ружья, соляру, моторы для лодок, ватники, топоры, иглы, нитки, ну, и, конечно, без чего жить нельзя: мануфактуру, спички, соль, сахар, чай, муку, спирт. Без всего остального жить можно, без кислого вина, бикини, заграничных духов для баб, памперсов и этих, как их, прокладок, хотя, конечно, прокладки олвейс очень нужны, мы их в унты заместо стелек засовываем.

Мы для себя мало, что оставляем. Ну, конечно, осетровую икру. Зимой как без неё? В тайгу пойдёшь, на лыжах, от заимки к заимке: по 20-30 километров друг от друга, даже и без охоты весь зимний короткий день бежать. А их у меня пять, заимок-то. А если пурга? И десять, и двадцать дней можно промотаться. А за пазухой и в котомке за спиной черняшка, икра и спирт. На день шмат хлеба, шмат икры, пол поллитровки спирта — вполне хватает, даже и без горячего чаю.

Геологи — это хорошо. Гости — это вообще хорошо. И поговорить, и выпить — они всегда с собой приносят.

Отец мой, его Яшкой звали, сам геологом однажды был. Его в Ивдель взяли, проводником в геологическую партию. Ивдель — это далеко, на Урале. Я по Оби-то, от Приобья до Октябрьского, любое место знаю, но сам на запад по дороге дальше Нягани нигде не был. Не понравилась мне Нягань: тайга вырублена вся, совсем плешивый город, дома скучные, улицы широченные — не перебежишь, асфальт, бетон и грязь. Дорогу эту десять лет строили, неполных четыреста километров, сколько солдатиков положили, а спроси, зачем? — никто не знает. Поезда по ней реденько ходят, возить-то и нечего, и некого. И люди неприветливые: все только вперед смотрят, а что вокруг делается, их не интересует. Два года назад там был и больше не поеду никогда.

А отец от Ивделя до Оби с геологами прошёл. Очень долгий путь. Почти месяц шли. Всю эту историю я от матери слышал и знаю. В Ивделе рудники урановые. Ну, Яшка и сунул незаметно кусок концентрата в карман, наверно, думал, вместо угля в печке попробовать. У Оби его отпустили, Пришёл он домой в Сергины Юрты (мы раньше в чумах жили), а у него весь бок почернел от этого концентрата.

Матери моей, Анке, рожать меня подошло. Конец августа. У нас как бывает: лето-лето, а потом вдруг с северо-востока налетит чёрно-синяя туча — и сразу снег, и сразу зима. Отец договорился с капитаном катера сгонять в райцентр, тогда ещё он не Октябрьский назывался, а Кондинский, его к 40-летию революции переименовали, за бутылку спирта. Яшка механиком пошёл, потому что настоящий механик в запой ударился, надолго. Анку на корме разместили, дохой укрыли, чтоб совсем не промёрзла.

Она мне потом рассказывала — снег такой сердитый был. Пока по протокам шли, несколько раз мотор глох, и с пути сбивались — капитан-то тоже пьянее пьяного был. А как на Обь вышли, тут и началось: ветер в спину, сиверко, прям по корме бьёт, а навстречу — тяжеленая обская волна, с ветром борется, кто кого пересилит. Катер старенький, еле-еле ползёт против течения, а ей — рожать.

Насилу добрались до райцентра. Напротив храма, его ещё шведы пленные строили, все полегли тут, катер чуть не перевернулся. Яшка сначала свёз жену в роддом, а потом сам в больничку. Где и помер от того концентрата в скором времени.

Капитан, по пьяни, конечно, в Кондинском останавливаться не стал, запасся в коопе спиртом и тушонкой, да и побежал назад, в Сергино. Но не дошёл, в протоках его, однако, не нашли. Наверно, соляра кончилась, и его по Оби потащило, пока не утопил и катер свой, и себя самого. Обь шибко пьяных не любит.

Мы со студентами чуть не до утра проговорили, уже засветало. Мужик-то быстро захрапел, да так — сильнее лесопилки, на все голоса, как только внучат не поразбудил. На нем аж медвежья шкура ходуном ходила.

А ребята… разве под такой храп заснёшь?

Хорошо поговорили, обо всём, много, что услышал от них, только вот, что.

Опять они у нас что-то ищут. И ведь, наверно, найдут, ребята ушлые, грамотные, старательные. А тогда — и рыба прощай, и зверь прощай. И так уж всё в клочья. Когда уж они всё выгребут, и мы заживём спокойно?

Возвращаясь

я иду от вас шальной и пьяный

исцелованные губы шепчут стих,

ночь пуста, пусты мои карманы,

даже ангел между звёзд затих

только эти взгляды и мгновенья,

больше в жизни не было и нет,

жаркого дыханья дуновенья,

и во мне остался лишь поэт

я иду, земли почти касаясь,

анфиладой мёртвых фонарей,

и судьбы извилина косая

подгоняет рифмы: «поскорей»

никогда, ни до, ни, может, после

не услышу этот листопад,

с клёнов, алых как вино, уносит

то, чему я только что был рад

вы теперь, наверно, крепко спите

в тёмном сумраке хмельного забытья…

звёзды, тише рифмы говорите,

чтоб успел шептать за вами я

В память о Дмитрии Дмитриевиче Жилинском

Умер художник Дмитрий Дмитриевич Жилинский…

Мы познакомились в Барселоне в мае 1990 года. Я читал лекции в университете и «оттопыривался» по кабакам и пляжам. Жилинские, Дмитрий и Нина, а с ними ещё несколько, пока советских, художников готовили выставку соцарта на бывшей фабрике в районе Госпиталет.

Выставка имела шумный и весьма коммерческий успех.

Дмитрий Дмитриевич заключил очень выгодный и интересный договор: в течение месяца он рисует столько, сколько хочет, треть выручки от продажи картин идет на краски, кисти, холсты, пропитание, проживание, покупки и путешествия по Каталонии, треть — доходы галериста, устраивающего всё это, и треть — его чистый гонорар.

— Никогда я так плодотворно не работал, — признался как-то, уже в конце срока Дмитрий Дмитриевич, — в Москве у меня половина времени уходит на поиски красок и холстов, а вторая — на уход, очень нежный и терпеливый уход за Ниной.

Нина недавно перенесла паралич. Почти совсем не ходила самостоятельно и мучительно, собрав пальцы в кучку, восстанавливала свою способность рисовать. Пока это было похоже на рисунки 5-6-летнего ребёнка, но ведь ещё совсем недавно она вообще не могла ничего держать в руках!

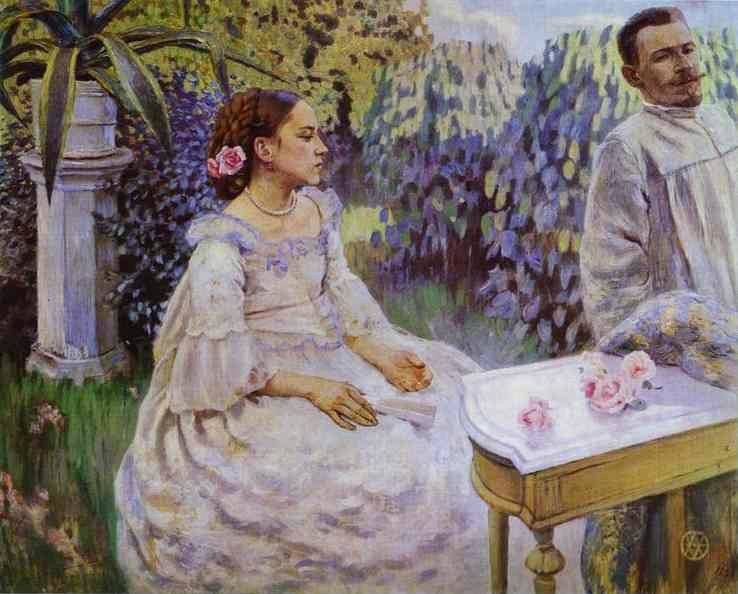

Себя трудяга-академик называл гиперреалистом. И это так оно и есть: тончайшие детали, прописывание не только фигур людей и деревьев, но и их характеров, чувств, смыслов. Третьяковка имеет картин Жилинского более, чем кого бы то ни было. Он — признанный мэтр портрета и пейзажа. Часто оба эти жанра совмещаются на одной картине:

«Под старой яблоней» -— это и дерево, и престарелая мать художника (и тут же — дети, такие же сразу узнаваемые, как и согбенная в трудах женщина);

«Семья художника Н.М. Чернышева» — это и трогательный двойной портрет полуслепого учителя Жилинского с женой, каждую секунду готовую к заботе и уходу, и холмистый, подобно ухабам судьбы, сельский пейзаж с разбросанными деревеньками и детскими фигурками, весенний — в контраст убеленной старости главных персонажей;

Есть у него и портрет Петра Капицы с женой, они сидят на отапливаемой вернаде, за окнами сосны и такие же, как и люди, седые снега, настоящий покой;

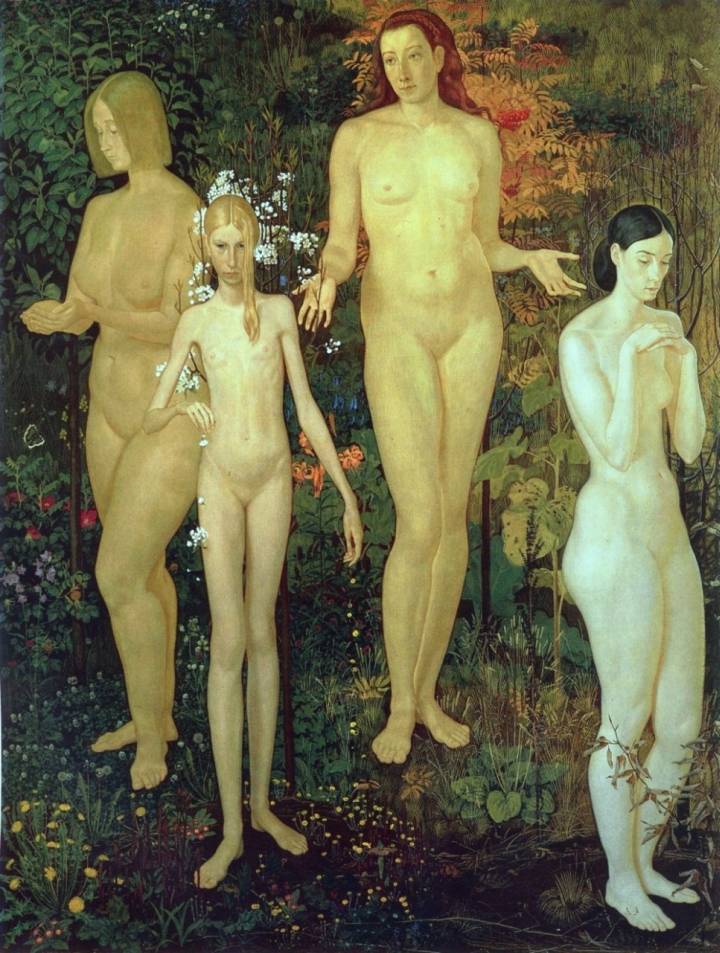

И, конечно, «Времена года» или «Четыре времени жизни» (весна-лето-осень-зима) — четыре прекрасные женские фигуры на фоне своего сезона каждая.

— Нельзя заниматься творчеством под влиянием другого искусства, — сурово и убежденно учил он меня. Каюсь, я люблю писать, слушая музыку, всматриваясь в картины на стенах, либо после спектакля, но мне всегда немного стыдно перед Дмитрием Дмитриевичем.

Он любит рисовать близких ему людей: гимнастов, ученых, художников, музыкантов, но более всего он любит рисовать членов своей семьи (включая любимого всеми пса, нелепо и трагически погибшего), поодиночке, парами и группами, любит делать автопортреты.

В его доме на Строгинской пойме, в посёлке художников, высоченные потолки и огромные окна. Всё это он сделал сам, своими мастеровитыми руками.

В музее распятий в Готико, центральном районе Барселоны, он водил меня от распятья к распятью, а их там — более трёх сотен, восхищаясь готической необузданностью фантазии своих давно ушедших коллег:

— Только истинно верующий художник свободен в своём творчестве, только творящий истинно верует.

Кто в чалме и шароварах, кто полностью наг, положа руки на перекладину креста, вися на вбитых гвоздями руках, с закрытыми глазами или глядящие в тебя — Спасители в своём многообразии утверждают: верить надо каждому по-своему и каждому — в своего Бога…

Я листаю альбом, подаренный мне художником четверть века тому назад. Черно-белые фотографии и цветные картины — да, всё тлен, но вот, в чем смысл его жизни и с чем он, неистовый труженик, предстанет перед престолом.

Мне совершенно безразлично, что его подпись — на письме одобрения оккупации Крыма. Он всегда бы подчёркнуто аполитичен и лоялен любой власти, да и можно ли предъявлять претензии к почти 90-летнему человеку, да и бог весть, как получена эта подпись.

С ним ушла величественная эпоха социалистического реализма. Теперь таких художников не делают и таких картин уже не рисуют.

Светлая память и горькое сожаление, что пути наши безвозвратно разошлись.

Досада

я сказал ей: «оставайся,

что я буду без тебя?»

но, всю душу теребя,

мне она: «не обижайся!»

я один — теперь навечно,

как досадная оса,

жизнь — уже не полоса

и не к радости, конечно

вся судьба моя разбита,

клином заколочен клин,

хоть бросай его, хоть кинь

карта бита — всё забыто

и, потерянный, брожу

из угла в тупик и в угол,

может, что-то перепутал:

ты ушла? я ухожу?

Жёлтая осень

жёлтая осень цвета прощанья:

нас, отрываясь от дома родного,

манят в прошедшее снова и снова

воспоминанья, воспоминанья…

жёлтая осень цвета разлуки

слов не хватает, но чувства, но взгляды –

в жёлтом — стихи, и печаль, и наряды,

нам остаются лишь слёзы и муки…

жёлтая осень цвета измены

цвета чужими ставшие лица,

вы позабыли даже присниться,

вместо простора — тесные стены…

жёлтая осень цвета успеха

после трудов и усилий до пота,

но продолжается тихо работа,

всё: мы снимаем признанья доспехи…

Конец лета

август, отзвеневший позолотой,

грозами ночными — утихает,

лето разошлось за поворотом

под протяжным предвечерним граем

мне опять тревожно и не спится:

скоро заметёт, цвета теряя,

в небе скоро — лишь дожди и птицы:

улетают с плачем, не прощая

наступают скуки и заботы,

я один, наедине с печалью,

вновь встают рутинные работы,

завтрашнее прячется за далью

жизнь течёт, то медленно, то быстро,

а куда? — она сама не знает,

берегами холодно и чисто,

серебристой вестью лёто тает.

Шедевральность и виртуозность

Успешный парижский художник, чьи работы шли нарасхват и ведущими музеями мира, и в частные коллекции, создав очередное фундаментальное полотно, решил превратить его представление на публике как грандиозное и высоко художественное шоу.

Картина действительно была выдающейся.

Композиционно она почти полностью повторяла «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, и уже это одно было смелым вызовом. Правда, размерами картина сильно уступала рафаэлевской и составляла всего полтора человеческих роста: в современной живописи считается неприличным, если, конечно, речь не идет о площадных формах, бóльшие габариты.

Называлась картина «Настасья Филипповна Барашкова». В левом нижнем углу была изображена прелестная и игривая семилетняя девочка, ещё не осознающая своего сиротства и попадания в потаённое гнёздышко Афанасия Ивановича Тоцкого, в правом нижнем — она же, уже повзрослевшая, шестнадцатилетняя удивительной сложности красавица, полная юной сельской свежести, уже не бутон, но ещё и не цветок в полном понимании этого слова. Полу-цветок, уже попорченный сластолюбцем Тоцким.

Центральное место занимала фигура Настасьи Филипповны, на черном фоне и в длинном, по моде конца 19 века, глухом тёмно-сером платье, пожалуй, даже и чёрного цвета, отличающегося от фона разве что складками и отблеском шуршащего шёлка. Трагическое лицо женщины отражало её смятенное состояние в плену Рогожина, её покорность и даже острое желание смерти.

Картина обрамлена затейливым золочённым багетом. Чёрное с золотым — это прежде всего символ роскоши, чего, собственно, и добивался художник. Разумеется, роскошь картины, а не Настасьи Филипповны и её ситуации. Всё это вместе было смелым вызовом неврастении 21-го века, живописи бессмысленностей, двусмысленностей, многосмысленности, намёков, догадок и аллюзий, с использованием вместо холста и красок невесть каких материалов.

Для демонстрации картины художник выбрал одно из самых вызывающих своей дороговизной выставочное помещение с залом на шестьсот мест. Для усиления эффекта, художественного и коммерческого успеха, он ангажировал трёх очень милых скрипачек парижской Консерватории, а также пригласил из Москвы и Санкт-Петербурга двух молодых, но успевших добиться международного признания, музыкантов, ведь действие романа разворачивалось в обоих городах.

Он сам встретил скрипачей в Орли.

— Я слышал, вы ещё и немного художник, — обратился он по дороге в отель к москвичу.

— Не более, чем любитель.

— Я ценю ваш вкус. Не посмотрите ли вы мою картину до открытия выставки? накануне?

— С удовольствием, хоть сейчас!

И они, не заезжая в отель, поехали смотреть картину. Петербургскому скрипачу это тоже было интересно и важно — ведь ему также предстояло сопровождать показ картины и согласовать со своим коллегой программу, подходящую для предстоящего успеха.

Они долго стояли перед полотном. Обозначили трёхчастную программу: «Последняя роза лета» Эрнста, несколько капризов и вариации на темы опер Россини Никколо Паганини, «Муки любви» Крейслера, несколько полонезов и пьес Венявского, Сарасате — всё из эпохи Достоевского или немного предваряя её. Москвич взял на себя всё из Пабло Сарасате, «а остальное — как получится», предоставив своему напарнику львиную долю работы и успеха.

— Я готов отказаться от любезно предложенного вами гонорара, если вы позволите мне снять цветной ксерокс этого шедевра в масштабе один к одному, без багета, разумеется.

Художник быстро сообразил, что это раз в 6-7 окажется меньше предложенного им ранее гонорара, даже, если делать срочную ксерокопию.

— Оk.

— Я смогу подготовиться прямо здесь и начать, скажем, часа через три-четыре?

— Отличная идея! К этому времени ваша ксерокопия будет готова и установлена прямо здесь, рядом с оригиналом.

Музыканты отправились в отель, отдышались после дороги и вышли прогуляться по городу, всегда, даже в самый дождливый декабрь, весеннему и располагающему к радостным ожиданиям.

На Монмартре они потеряли друг друга, о чем, впрочем, оба не очень сожалели: друзьями они никогда особыми не были, скорее, фрагментарно знакомыми, а Париж стóит того, чтобы побыть здесь наедине с собой, без чужого присутствия.

Москвич зашёл в художественную лавочку, купил тюбик кармина и пару кистей довольно приличного качества, в соседнем магазинчике он купил густого и терпкого прованского «бандоля». Затем он отправился в выставочный павильон, где уже стояла его копия, симметрично картине, но без рамы и закрытая дерюгой, необходимой при перевозке.

Он музицировал (со своим инструментом он не расставался даже во время прогулок, не из-за боязни потери или порчи, а просто из самых дружеских и любовных чувств к нему), время от времени прикладываясь к бутылке, до глубокого вечера, стоя перед картиной, но не настоящей, а копией, уже ставшей его. Устав играть, он взялся за кисть и сделал несколько мазков в разных местах картины, занавесил дерюжку и отправился в отель.

Выставка картины назначена была на полдень. Пока устанавливали осветительную, звукозаписывающую и видеоаппаратуру, пока собиралась публика, богатая и развязная, а также артистическая и чопорная, трио скрипачек старательно успокаивало нервы нетерпеливых и непоседливых. Наконец, появился автор, в сопровождении петербургского скрипача и двух служителей. Послышались вежливые и довольно дружные аплодисменты, после короткого, но вполне рекламного выступления художника петербургский скрипач начал с широко известного каприза Паганини, и служители лихо, но бережно сорвали с картины занавесь.

После минутного оцепенения вспыхнула овация, крики «браво», «шедевр! шедевр!», «спасибо!». А далее публика успокоилась. Появились стильные кельнеры с подносами, уставленными бокалами с винами, народ заметно расслабился и предался наслаждению от вкушения отличного вина, отличной музыки, отличной картины.

Это длилось более получаса, скрипач закончил и откланялся, публика искренне проводила его одобрительными хлопками и возгласами восхищения отменным мастерством игры.

Через две-три минуты появился другой исполнитель.

Прежде, чем заиграть, он сорвал со стоящей рядом с подлинником копии дерюжку — и зал разом замер, как будто у всех одновременно перехватило дыхание.

Композиция и все три лица Настасьи Филипповны в разные периоды её жизни остались неизменными, лишь вокруг них и особенно в одеянии центральной Барашковой появились ярко-красные злые язычки кармина, как прорвавшиеся в реальную жизнь отсветы ада.

Благодаря этим играющим штрихам и мазкам все три лица вдруг страшно и сильно преобразились.

В маленькой семилетней шалунье Настеньке вдруг проснулась и проявилась неумолимая и жестокая будущая повелительница и покорительница мужчин, уже осознавшая свою безраздельную власть над ними нимфетка, устоять перед которой не смог бы никто и уж точно не устоял Тоцкий.

Прекрасная и немного грустная от невольной, насильственной потери невинности шестнадцатилетняя Настя вдруг превратилась в жаркий, испепеляющий вулкан неукротимой страсти, вызывающей чувственности, смертоносной покорности любовным стихиям.

Но это было лишь преддверие.

Центральная фигура Настасьи Филипповны превратилась в воплощение Сатаны, ликующего над смертью, над любой смертью, в том числе и своей. Это была безмерная радость гордыни. Безумное торжество презрения и ненависти ко всему живому, но прежде всего, ко всем мужчинам, к Рогожину, Ганечке, Тоцкому, даже к несчастному Мышкину, к себе. Экстаз страдания, доведённого до неистовства, до восхищения — такое, говорят, бывало среди великомучеников-первохристиан — но уже не рабская вера, а противостояние Богу, протест, восстание того самого маленького ребёнка, на слезинке которого воздвиглось это мироздание, и доросшего до своей мучеенической смерти под ножом.

Скрипач самозабвенно играл Сарасате, с силой и глубиной, какой не постигал и сам композитор, и никто другой в этом мире вообще. Он играл, вытрясая душу из инструмента, из себя, из публики. Начались обмороки и судороги. Позже многие оказались в домах для сумасшедших и медленно, с трудом, порой неделями, восстанавливали помутившийся разум и рассудок. Безумие, смущение и смятение охватило людей.

Наконец, скрипач кончил играть. Откуда-то из-за картины достал сильно початую бутылку «бандоля», одним махом осушил её и покинул зал.

… к удивлению всех, начиная с момента открытия копии, ни на какой аппаратуре, ни на стационарной и профессиональной, ни на любительских планшетниках, не записалось ничего, ни единого звука, ни одного изображения. Но ещё долго бродили невероятные слухи о виртуозной выходке пропавшего в безвестности музыканта и художника.

Ожидание

настал черёд — не по своей

вошёл к живым — весьма случайно,

пожил как все: «налей да пей»,

и вот теперь — опять я крайний…

зовут туда, откуда был

сюда пожизненно назначен:

я там, вот крест, не натворил,

я здесь, клянусь, был неудачен…

перестановка этих мест,

конечно, суммы не меняет,

как и количество невест

на скорость браков не влияет…

я в ожидании суда

успею выспаться, быть может,

всё лучше, чем туда-сюда,

а суета тут не поможет…

Переступив порог

Режиссёр одного столичного, но окраинно столичного музыкального театра пошёл на сумасшедший эксперимент: поставил «Севильского цирюльника» Россини. Всё было, как обычно: декорации, костюмы, оркестр — всё, кроме одного: исполнители только открывали рты, но не издавали никаких звуков.

Оперная публика, как правило, знает все партии наизусть или почти наизусть, и когда певцы не пели, то, пережив первый лёгкий шок (мало ли, может микрофоны отключились?), зал не засвистал и не зашикал — каждый про себя нашёптывал слова и наслаждался любимой оперой в собственном исполнении. К середине первого акта у многих возник даже страх: а вдруг у этих, на сцене, прорежутся голоса, и всё необычное очарование спектакля исчезнет?

Антракт прошёл бурно. В буфете смели всю выпивку, даже ликёры, застоявшиеся в девках лет эдак пять. Наэлектризованная публика, уже в зале, всё никак не могла успокоиться. И только когда реостат стал медленно погружать театр в кромешный полумрак, всё стихло, замерло, напряглось.

Спектакль так и закончился, с открывающими в такт и впопад музыке и словам ртами. Это была не овация — шквал. Артистов и вышедшего на поклон режиссёра не отпускали более получаса. Катарсис был полным и глубочайшим ещё и потому, что каждый в публике немного гордился собой: он один за всех, сам, безукоризненно, пусть и шёпотом, исполнил все партии до конца, и даже дуэты, квартеты и хор.

Спектакль наделал шуму и в публике, и в Интернете, и в театральном мире, и в СМИ. Это можно было назвать гулом одобрения и признания. После чего повалило…

Уже в солидном театре в центре Москвы появился беззвучный балет, балет без оркестра и какого бы то ни было музыкального сопровождения. Это был «Щелкунчик». И оказалось — в тишине балет стал завораживающе притягательным, демонстрирующим все тонкости танцевальной техники, не заштрихованной музыкой. Танцоры и кордебалет были вдохновлены отсутствием этой звуковой поддержки-завесы и исполнили весь спектакль на одном дыхании, нигде, ни в одном движении не сбившись с ритма и смысла танца.

На одной весьма ходовой волне появился радиофильм: каждый волен был делать свою экранизацию, набирать актеров по своему усмотрению, делать свои натурные и павильонные съемки — в собственном воображении. Другие каналы подхватили эту идею и заполнили эфир радиофильмами до отказа.

Авангардистский театр, вызывавший до того только скандалы, один круче и громче другого, представил драматургию наизнанку. «Гамлет» был оформлен декорациями и светом предельно скупо. Актеры заняли лучшие места в партере и самых престижных ложах, вооружившись микрофонами. Микрофонами были вооружены также все шестьсот зрителей, собравшихся на сцене, и каждый исполнял свой любимый фрагмент из Шекспира, тут же находя себе партнеров. Было прочитано до полусотни монологов «Быть или не быть», с самыми невероятными интонациями и интерпретациями. Нашлось даже несколько бедных Йориков и десятка два теней отца Гамлета. Гертруды хлестали отраву со скоростью утопающих Офелий. Актеры громко, в полный микрофон, комментировали происходящее и отдельные выступления, давали профессиональную оценку исполнителям, приветствовали неожиданных гениев или освистывали неудачников и неумех. Нашлись в публике и такие, что ничего не читали и никого не изображали, они мотались, совершенно обалдевшие, в эйфории своего погружения в великое произведение.

Конечно, вскоре, уже в другом театре была поставлена трагедия «Король Лир», за сим — «Юбилейное» и «Вишневый сад» Чехова, «Старший брат» Вампилова, «Трамвай «Желание»» — люди стали тщательно готовиться к спектаклям, сочинять себе костюмы и грим, учить роли и мизансцены, актёры неожиданно для себя увидели свой труд и свой талант в гротескной и вызывающей рефлексии. Театральный мир сошёл с ума от восторга и энтузиазма по обе стороны рампы.

В ЦДХ на Крымском валу открылась экспозиция «громкая живопись». Можно подойти к холсту, и в наушниках услышишь музыкальное или шумовое сопровождение изображения, придуманное самим художником либо заимствованное у других. Можно и самому выбрать звукоряд по своему вкусу. Больше всего шуму наделала, в прямом и переносном смысле, картина, ничего не изображающая: просто повешенная на стену рама. И перед ней каждый сочинял своё произведение, кто — какофонию, кто — щебечущую пастораль, кто — оркестровую пьесу, кто — скрипичный плач, кто — индустриальные или урбанистические шумы.

В ответ на этот вызов Третьяковка провела выставку плоской скульптуры. На постаментах установлены были совершенно плоские инсталляции, создающие контур произведения. Зритель раздувал своей фантазией этот контур до некоторой объёмности и сферичности. Законченный образ тут же материализовывался и занимал место рядом с авторской инсталляцией. Вскоре вокруг каждой из них образовался хоровод форм и фигур, одна чудней другой. И каждая приобрела своё имя.

В Консерватории Большой симфонический оркестр вышел исполнять указанное в программе — без инструментов. Дирижёр взмахнул несуществующей палочкой — и музыканты стали безинструментально играть. Очарованная публика мгновенно из слушателей превратилась в зрителей, но каждый, вдохновлённый слаженными действиями оркестра, восстанавливал в себе партитуру произведения или сочинял своё, как это было когда-то с ним в далёком детстве.

В только что отремонтированном Политехническом начались бесконечные поэтические вечера. Впадающие в транс и личные бурные переживания, размышления, эмоции, поэты читали свои бессловесные стихи, а потом отвечали на вопросы, записки, выкрики и выходки — с достоинством, молча, в глубоком презрении к толпе.

Телеканал «Культура» открыл передачу, которая тут же побила все рейтинги. Четырёхчасовое явление перекрывало все эти дурацкие новости и политические ток-шоу, ещё более дурацкие и тупые комические шлягеры, идиотские детективы, детские сюсюкалки и прочую ТВ муру. «Переступив порог» как опара из квашни, перешла и в Интернет, и в городской транспорт, и в очереди пенсионеров в поликлиниках -— повсюду.

И этот феномен уже никак не мог кончиться.

Ретро-романтика

ты остаёшься, я уезжаю,

грустно немного,

надолго ль, не знаю,

но без зарока и без залога

мы расстаёмся — до мая, до мая

нас не разлучит пурга расставанья,

страхи недолги,

прощайте, старанья,

а за окном — то Уралы, то Волги,

то позабытые с трепетом знанья

души останутся вместе и вскоре

мы позабудем

разлуку и горе,

в вальсе беспечном надежды и судеб

мы из метели прорвёмся на море

мы улетаем, прощайте, забудьте,

словно и не было…

на перепутьях

чёрного, красного, синего, белого

в мире ином отдохнуть и уснуть бы

Песня

Однажды студент филфака, будущий известный на всю страну поэт-песенник, на какой-то вечеринке в знаменитой общаге на Стромынке сочинил экспромтом стихи. Они всем понравились, но вино полилось дальше, и студент совсем забыл о них. И никогда не вспоминал. И даже, когда слышал песню, возникшую на их основе, не узнавал свои стихи.

Но одному из участников этой небольшой попойки стихи пали на душу. Он приделал к ним гитарные аккорды — как умел. И стал напевать — в те далёкие последние 50-е это входило в моду. Он стал подбирать мелодии и под чужие, если они понравились, и под свои стихи. В поездках и домашних посиделках его стали просить набренчать что-нибудь, ведь в те времена людям так хотелось не про нары и не про великие стройки коммунизма на них, а небудничной, хотя бы пусть и слабо осмысленной, романтики. Но шлягером оставалась первая композиция.

ты остаёшься, я уезжаю,

грустно немного,

надолго ль, не знаю,

но без зарока и без залога

мы расстаёмся — до мая, до мая

Гена остепенился и женился, по жуткой любви и страсти: Мила была необычайно хороша собой и, что бывает крайне редко, добра и работяща и дома, и вне дома. У них родился сын. Когда Славке исполнилось три года, произошло несчастье. Мила возвращалась вечером с работы. Её затащили в подвал соседнего дома, изнасиловали и избили до смерти. При опознании Гена был потрясен изуродованным от жестоких побоев лицом и телом любимой. Били-то зачем и за что? Разве так можно?

Негодяев, конечно, не нашли.

Гена не стал и не смог спиваться — у него остался Славка. Всю горечь и обиду он стал вкладывать в свои стихо-песни, одна печальней другой. Оставаясь один, он часто возвращался к первой из них.

нас не разлучит пурга расставанья,

страхи недолги,

прощайте, старанья,

а за окном — то Уралы, то Волги,

то позабытые с трепетом знанья

Его горестные недоумения кончились тем, что сорвался, продал и продал всё прошлое, прихватил Славку — это было как раз перед тем, как тому надо идти в школу — и рванул, очертя голову, на Запад, благо, профессия и квалификация позволяли это сделать.

У себя в Бостоне, в новом окружении, он стал время от времени выступать со своей гитарой перед своими. Иногда ему даже платили, но чаще и лучше этого было общение с такими же потерявшимися и всё никак не находящими новые опоры и устои. В 12 лет у Славки прорезался дивный дискант, чистый, высокий, как небо весеннего Коннектикута. Они вместе перевели русские стихи на английский, отчего те приобрели совсем новые смыслы, оторванные от российской реальности. Славка освоил и русскую, и электрогитару. Неожиданно для обоих, эти песни быстро стали популярны, не встречая сопротивления конкуренции, они постоянно попадали в хиты, в привычные для себя верхние ряды и строчки.

И тогда Гена, передавая сыну все свои написанные и те, что будут написаны, песни потребовал от него никогда не влюбляться. Славка охотно и беспечно согласился с этим условием, Гена же просто страшился повторения своей любви и судьбы в сыне.

Славка не только много записывался, но и выступал с концертами, вызывая у наивных и чувствительных американцев солёные от слёз аплодисменты.

В девятнадцать, вопреки уговору и совершенно неожиданно, Славка влюбился. Точно также, как когда-то его отец. Боясь открыться отцу и в полном смятении, он пошёл к океану, где, как и отец, привык уединяться и быть с самим собой.

Был уже поздний вечер, штормило, но не очень сильно. Славка вошёл в воду и поплыл. Он заплыл так далеко, что уже не смог вернуться. Береговая охрана нашла его тело только утром.

души останутся вместе и вскоре

мы позабудем

разлуку и горе,

в вальсе беспечном надежды и судеб

мы из метели прорвёмся на море

Это подкосило Гену. Он пытался вернуть себе песни и себя в них. Он стал ходить по маленьким ночным клубам, где андерграунд, сменяя друг друга, часто обкуренный и обколотый, пытался прорваться хоть куда-нибудь, быть услышанным — хоть кем-нибудь, помимо этого дна. Гену и ошикивали, и освистывали, и осмеивали, но он, много старше всех окружающих, продолжал бренчать нечто старомодное.

Шаг за шагом к нему привыкли. У него даже появились сторонники, существа, ещё более странные, чем он и окружающие, ещё неведомая порода.

Плохо то, что он стал пить. И не расставался с парой початых бутылок крепкого. Обычно это была невозможная смесь коньяка и виски, или самбуки и текилы, или рома и водки — несмешиваемые спирты, порождающие чудовищные очертания сознания.

На этом я закончил своё завещание, поставил дату, расписался и задумался.

А дальше? — а дальше было, как со всеми. Прошумел крыльями ангел. Я сразу его узнал, потому что мы были знакомы с самого раннего моего детства. Мы улыбнулись друг другу и полетели тихими быстрыми тенями.

мы улетаем, прощайте, забудьте,

словно и не было…

на перепутьях

чёрного, красного, синего, белого

в мире ином отдохнуть и уснуть бы

Песня о прошедшем времени

Я люблю шастать по московским пивным и шалманам.

Это началось ещё на первом курсе, в далёком 61-ом году. Знаменитые в Москве были пивные: Серпуховка, поплавок напротив «Ударника» (названия менялись), Пушкинская («Пушка»), гостиница «Украина», «Яма» на Белорусской, КПЗ (киевский пивной зал), в Столешниковом угол Пушкинской, в Домжуре — в Москве их было десятка два. В Питере — около сотни, для сравнения.

И дело было не только в пиве с креветками, сушками, а, если повезёт, раками или воблой/лещём из-под полы. Дело в необычайно дружественной обстановке, не без мордоя, однако: в дебардакере (так и никак иначе мы говорили «дебаркадер») напротив «Ударника» толстенное стекло входной двери высаживали практически ежедневно, мне и швейцар, и официанты об этом доверительно сообщали: «вчера опять высадили, кровищи было — не приведи господь».

Какие были разговоры!

Заветные, задушевнейшие, захватывающие.

О смысле жизни и мироздания. О судьбе и случаях, её незаконных детишках. Любовные истории, авантюрные, душераздирающие. Иногда — за беломорину и кружку пива, но чаще, как отзвуки и отклики душ, витающих над нами, в табачных парах и у себя дома, у престола.

В Питере это всё было на невероятно пронзительной ноте, иногда даже с плачем, пусть даже за беломорину и кружку пива.

Мы роднились и братались, впервые — и в последний раз — видясь. Такое ещё бывало только в банях, когда и где из одежд — одна простынка, застиранная и замурзанная до цвета сталинской сотенной. В пельменных и чебуречных, всего двух на всю Москву.

Чекисты, как мне кажется, нас своим присутствие не баловали. На хрен мы им сдались? Они гужевались по «Метрополям», «Националям», «Прагам»: была у них такая игра — военнослужащим, даже пехотным взводным, а также всем обитателям ящиков, запрещалось посещать эти дорогущие заведения, боясь пьяных неконтролируемых контактов с иностранцами, а те взводные и инженеры всё-таки лезли иногда туда, куража для — вот их там и пасли под водочку и лёгкую закусь. Спрашивается, ну, какие могут быть контакты у технаря, тем более вояки, если он в английском дальше «уыпьем уодки» не продвинулся, а этим иностранцам, сплошь шпионам и диверсантам, но не знающим русский, только и дел во время ужина, как расспрашивать у незнакомых людей: «скажите, любезный, а в чём секрет вашей сапёрной лопатки?». Я думаю, эту игру чекисты сами для себя придумали, чтобы харчеваться на казённый счёт здесь.

И это длилось тридцать лет моей жизни. Тридцать лет истошного общения с друзьями и совершенно незнакомыми людьми. Обо всём и ни о чём (наутро напрочь не помнимого), но — навзрыд и на высокой ноте.

Ради такого стоило спиваться.

И я, как и все, спивался.

Мы в этом угаре, по сути, жизнь пропили, честно и бескорыстно, жертвуя всем остальным: здоровьем, семьёй, карьерой, а у кого было, то и партбилетом, иногда. Впрочем, это уже только настоящих энтузиастов.

Кстати, мне один грек как-то сказал, что энтузиазм — ритуальное винопитие до богоуподобления во время дионисийских празднеств. Соврал, небось, зато — как красиво: пивной энтузиазм, банный энтузиазм, энтузиазм на троих.

Можно было и анекдоты потравить, и в коробок сыграть, и в шахматы на пиво.

А потом — как обрезало.

Перестройка, водка круглосуточно, на каждом углу и в каждом ларьке, в упаковке от пятидесятиграммового стаканчика до пятилитрового фугаса спирта «Рояль» (ну, конечно, royal, королевского, но у нас ведь и знаменитый фильм «Casino Royal» крутят под названием «Казино «Рояль»», чего ж вы хотите от алкашни?). Люди озверели и одичали мгновенно. Не дай бог, вернутся советские времена, но даже если вернутся, этого доверия и общения уже никогда не будет.

Многовековая культура кабацкого застолья (вспомните всю нашу классическую литературу и советский кинематограф, от «Путевки в жизнь» до «Берегись автомобиля») оказалась хрупкой и нежной, как китайский фарфор. Всё рухнуло.

И невозможно представить себе густой и откровенный мат в густом, до висящего в воздухе топора, табачном тумане.

И невозможно представить, чтобы кто-то за соседним столиком пересел к тебе со своей недопитой кружкой: «мужик, послушай».

Теперь у нас всё как у всех, и даже плазмы крутят европейский футбол и чемпионаты чего-то там по чему-то там.

Я не про молодёжь — эти родились в другой стране, я про своё поколение, которое теперь, как и молодёжь, тупо, бездуховно и безмолвно хлещет своё пиво, лишь изредка бросая тому, с кем пришёл и с кем пьёт сейчас, пустые и бессмысленные фразы, с частотой бросаемых окурков.

Я хорошо знаю Москву. И знаю несколько точек, совсем немного, где эта культура ещё теплится, где можно пообщаться с совершенно незнакомым тебе человеком и узнать не только про курс рубля, а ещё про что-то очень важное, что наутро никак не вспомнить.

Последняя лирика

молодость — мимо ударными темпами:

вместо профессий, регалий и званий

все мы становимся чуть пациентами,

тихо снимаясь с соревнований

лёжа и тише — теперь это главное,

как хорошо: то, что будет — без нас

время, наверное, штука забавная,

если в прищуре сомкнутых глаз

нам суета вашей жизни не нравится,

как хорошо, что ничком и без памяти:

где-то правители до ночи лаются,

кто-то канючит копейку на паперти

мы одиноки, свободны и трезвые,

всё отметелено, выпито, сыграно –

и санитары как лошади резвые

поволокут на каталке измызганной

нам интересны прощанья и проводы,

жаль, что без нас и не чокаясь выпили,

тщательно выбриты шеи и бороды,

и бугорок так небрежно насыпали…

Спящий мальчик

Виктор Борисов родился в 1870 году в Саратове, в мещанской семье, только-только вышедшей из крепостного права. В три года он получил тяжёлую травму позвоночника, отчего остался на всю жизнь низкорослым и горбатым. Он очень любил своего дедушку, настолько, что, став совершеннолетним прибавил к своей фамилии его и известен нам как Борисов-Мусатов, художник. Он последовательно учился в художественной студии Саратовского общества изящных искусств, Московском училище живописи, ваяния и зодчества, Петербургской Академии художеств, студии Ф. Кормона в Париже.

В конце 19 века русский модерн (Арт Нуво, Нойе Велле — в каждой европейской стране это глобалистское по сути своей течение приобретало своё имя) оформляет себя как эстетическое направление в живописи вокруг кружка и журнала «Мир искусств». Создали журнал Бенуа и Дягилев, в числе членов кружка такие выдающиеся мастера, как Бакст, Рерих, Лансере, Остроумова-Лебедева, Сомов, Верейский, Петров-Водкин. К этой плеяде тесно примыкали также Билибин, Грабарь, Коровин, Кустодиев, Серов, Врубель, Левитан, Нестеров, Юон, Пастернак (отец поэта) и многие другие, менее на слуху в наши дни. Борисов-Мусатов идейно и эстетически принадлежал этому кругу.

Он вёл, в силу своих физических кондиций, уединенный образ жизни в Саратове и имении Зубриловка под Саратовым. Только в 1903 году он переезжает в подмосковный Подольск, а ещё через два — в Тарусу. Где и умирает вскоре.

В его жизни было две женщины, две Елены: сестра и жена, также художница. Это был случай, так хорошо описанный австрийцем Отто Вейнингером в наделавшей переполоху книге «Пол и характер». Его сестре следовало бы родиться мальчиком, так сильно было в ней М, а ему, мягкому и тихому сосуду Ж — девочкой. Отношения с сестрой и женой очень напоминали странную пару Шопен–Жорж Санд. Великий композитор также стремился к уединению и последние годы жизни провел на Мальорке, в то время тихом и малолюдном острове из числа Азорских. Здесь он написал чуть ли не все свои лучшие произведения. Он умер в 39 лет, не имея сил сопротивляться своему запальчивому веку. Вейнингер прожил и того меньше, всего 23 года, и умер на два года раньше художника.

Их, пианиста и художника, роднило и творчество: грусть, меланхолия, почти анемия, призрачность, символичность мира. «Люби лишь то, что призрачно и мнимо» — Набоков, не зная того, написал будто специально для них и о них.

В палитре Борисова-Мусатова самый потрясающий цвет — белый, цвет кустов жасмина, распустившегося сада, платьев и шалей. Все остальные краски приглушены и только обрамляют белую.

На большинстве его картин изображены — в саду, в парке, близ усадьбы — две женщины, именно две, два его водителя по жизни. Это очень спокойные картины и фигуры, почти всегда статуарные, неподвижные, замершие в спокойном и отрешённом созерцании мира.

Обычно он рисовал весну и лето, стараясь остановить тепло и солнце в своей жизни — хотя бы так.

Он умер 35 лет от роду и похоронен на высоченном берегу Оки на окраине Тарусы, которая и сама — на окраине. Его однокашник и земляк Матвеев создал над его могилой надгробие «Спящий мальчик». Теперь он спит, всё такой маленький, но уже стройный и спокойный — дарящий покой посещающим его последний дом.

Я пишу этот текст под «Орфея и Эвридику» Глюка, «Грустный вальс» Сибелиуса, «Сольвейг» Грига и другие щемяще прекрасные, пронзительные мелодии, так подходящие к нему и его картинам.

Юрий Кублановский

На Оке

(опубликовано в сборнике «С последним солнцем» Париж, “La Presse Libre” 1983)

…Ещё салатовый цвет листвы,

седые шапки речных ракит.

С наклоном стриженой головы

надгробный мальчик беспечно спит.

И мы с тобой — почему? зачем?

— близки, как, верно, не будем впредь.

Моя рука у твоей совсем

лежит, и хочется умереть,

чтобы в распахе оконных рам

увидеть сад и луча кристалл…

Как всё волшебно предугадал

Горбун, писавший кисейных дам!

Тогда мы станем игрой теней,

так плотно льнущих к твоим рукам.

Ведь там вдали — за порогом дней,

Быть может, это простится нам

Но пароходик стучит винтом.

Копна и чёлка твоих волос,

знать, мы достались любви живьём,

— темны от света идущих гроз.

1977

Замечательно. Не пропустите!

М.Ф.