![]()

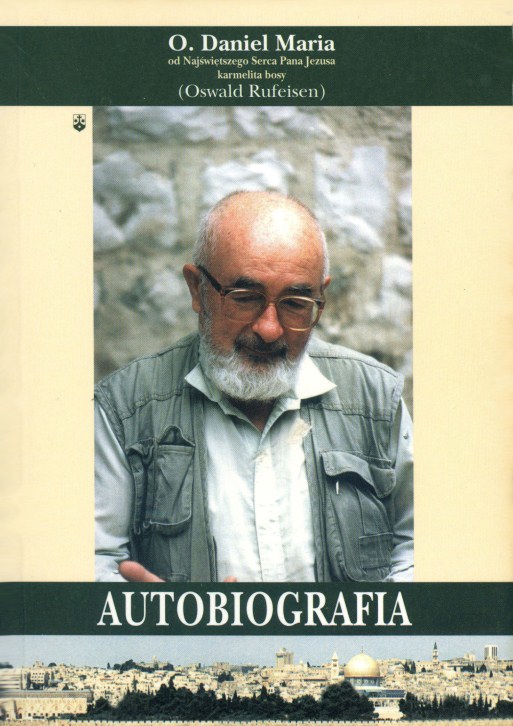

Освальд Руфайзен (О. Даниэль Мария)

Автобиография

(журнальный вариант)

Перевод с польского: Виллен Калиновский

Редакторы перевода: Леонид Комиссаренко, Сэм Ружанский

(См. также: Предисловие к русскому изданию)

ПРЕДИСЛОВИЕ

31 июля 1998 года Польская секция Радио Ватикан информировала весь мир о том, что «накануне в Израиле неожиданно ушёл в мир иной отец Даниил от святейшего сердца господа Иисуса, Освальд Руфайзен, босой кармелит».

Сообщение содержало краткий некролог умершего, а также характеристику деятельности о. Даниэля:

«В мае 1959 г. после многих перипетий с коммунистическими властями он оставил Польшу и отправился в материнский монастырь своего кармелитского ордена Стелла Марис на горе Кармель. С большим воодушевлением он открыл при кармелитском приходе латинского обряда в Хайфе христианскую общину, глубоко связанную с еврейской традицией и культурой, пользующуюся ивритом в литургии. Был убеждён, что единственно этим путём можно добиться успеха в евангелической деятельности среди евреев».

Многие средства массовой информации всего мира, как христианские, так и еврейские, отметили смерть этого известного реформатора иудаизма и страстного сторонника иудео-христианского диалога, нашего собрата по ордену, члена Краковской провинции босых кармелитов, рождённого в своей отчизне. Появилось также несколько более обширных трудов о деятельности умершего. Ни один из них, однако, не представлял достаточно глубоко ни его жизненный путь, ни его духовный силуэт-портрет, так, как это сделано в нынешней книге «Проглотил крючок Королевы Кармеля» профессора, доктора Бенигнуса И. Ваната, известного историка ордена, автора многочисленных книг и публикаций <…>.

Книга представляет собой первое критическое издание Автобиографии Отца Даниэля, относящееся к его жизни перед вступлением в орден Кармелитов. Автобиографию дополняет глубокое, основанное на документах-первоисточниках, описание его монашеской жизни, большая часть которой, почти 39 лет, прожита в Святой Земле. Ценность книги повышается за счёт никогда до тех пор не публиковавшихся текстов, которые размещены в сносках и комментариях, а также архивных фотографий автора.

<…> Книга — прекрасный источник сведений для каждого, кто интересуется судьбой евреев во время нацистской оккупации в Польше, и для всех, кто исследует полное христианской любви отношение поляков к трагедии «наших старших братьев в вере единого Бога Ягве» (Иоан Павел II).

Желаю каждому читателю книги, чтобы её изучение способствовало открытию полного добра и любви Божьего промысла не только в жизни Отца Даниила, но и в собственной, ибо благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. (1 Кор 15,10).

O. Стефан Прашкевич Oрден Кармелитов Босых

Провинциал Краковской Провинции Кармелитов Босых

Краков, 1 октября 2000 года

ВВЕДЕНИЕ

Передаём в руки читателя очень важный документ: автобиографию крещенного еврея — отца Даниэля Руфайзена, босого кармелита (1922 — 1998). Автор её известен не только в Польше и в Израиле, но и во всём мире. Популярным он стал благодаря героическим поступкам во время гитлеровской оккупации, а затем как неофит, благодаря своей апостольской деятельности, а также как основатель еврейской христианской общины в Хайфе, аналогичной иудео-христианской церкви в апостольские времена.

Существуют три версии автобиографии о. Даниила Руфайзена:

1. Написанная по просьбе Сестёр Воскресения в Мире, она состоит из двух частей. Часть I написана на 77-и страницах машинописного текста, охватывает жизнь от рождения в Заджеле (29 января 1922 г.) до принятия таинства святого крещения (25 августа 1942 г.). Освальд Иосиф Руфайзен — как он заметил в предисловии — начал писать свою автобиографию по просьбе С. Эузебии Бартковяк, Игуменьи монастыря Сестёр Воскресения в Мире, <…> 15 октября 1943 г., а закончил её уже 29 октября того же года. Часть II охватывает период жизни от принятия святого крещения до вступления в послушание босых кармелитов в Чёрной в 1945 году. Вторая часть была написана в Бжезнице 23 октября 1953 года на 63-х страницах машинописного текста. <…>

2. Автобиография в форме жизнеописания, приложенного к заявлению о приёме в Орден на двух страницах канцелярской бумаги формата А4[1].

3. Автобиография, написанная по поручению о. Леонарда Ковалувки, магистра послушничества в г.Чёрна с 1945 по 1946 гг. Новообращённый в свободные минуты писал свой дневник. Из-за большой занятости времени для ежедневных записей не хватало. Чаще всего заметки писал вечерами перед отходом ко сну. Писал на разных листах канцелярской бумаги <…>. Всего 57 страниц, написаных чернилами мелким почерком. <…>

Во вступлении автор заметил:

«в послушании только старался описать то, что, благодаря Богу, вспомнил о моей прежней полной нужды жизни, об истории моего прозрения, о невероятном терпении, доброте и милости Божьей ко мне; уверен, что никто это читать не будет, а если и будет, то единственно Бога будет славить».[2]

До настоящего времени ни одна из этих автобиографических заметок целиком не опубликована. Только некоторые фрагменты из первой части автобиографии опубликовали студенты семинарии Босых Кармелитов в Кракове в своём журнале «Кармель», под названием «Мой путь к Христу».[3]

По этому поводу о. Даниэль критически отозвался по адресу издателей фрагментов его автобиографии. Он заметил клирикам:

«По поводу биографии: я не хотел её публиковать, и её напечатали против моей воли. У меня её нет, нет ни одного экземпляра. Оставил всё одной из сестёр Воскресения. Не знаю, кто это потом начал. И это распространение… Тогда писал таким образом, что сейчас бы и не пробовал. Это в какой-то мере имитация Деяния души, род плагиата, если судить о стиле и форме. Не было у меня опыта. Кроме того, есть там выражения, касающиеся евреев, которые бы сейчас не употребил. Так мне это кажется»[4].

В жизнь каждого человека с течением лет вместе с опытом приходят изменения либо корректировка своих взглядов и оценок. Становишься более зрелым и рассудительным. Тем не менее автобиография о. Даниэля в первой редакции имеет огромное значение — не только историческое, как свидетельство II мировой войны, но представляет большую ценность для религиоведов, психологов, и в особенности для теологов. <…>

Личность о. Даниэля принадлежит истории. O нём вышло много публикаций. Самой ранней была статья Генриха Висса под названием Я еврей, опубликованная в Тель Авиве в еженедельнике «Оd Nowa» от 13 марта 1962 г. Автор этой статьи на основе интервью с о. Даниэлем, проведенном в Хайфе, представил его жизнь и деятельность в период II мировой войны в Литве и Белоруссии, его переход в католичество и вступление в орден Босых Кармелитов. Статья эта была перепечатана в еженедельнике «Tygodniku Powszechnym».[5]

С. Мария Лусина Мистецка в статье Путь Освальда Руфайзена к священнослужению, изданной в журнале «Христианин в мире — Тетради Одиса»[6], использовала автобиографию о. Даниэля и другие архивные источники Сестёр Воскресения, в том числе сохранённую корреспонденцию и хронику монастыря в Мире. Статья имеет определённую ценность, сообщает много сведений из документальных источников.

Сам автор Автобиографии отчитывался 9 января 1949 г. перед воеводской еврейской исторической комиссией в Кракове за период своей деятельности в качестве свидетеля депортации евреев в Литве и Белоруссии[7]. Одновременно свидетель Шлома Чарчас подтвердил этот отчёт в своих показаниях об Освальде Руфайзене. [8]

Обширная литературная обработка доклада о. Даниэля вышла из-под пера Дитера Корбаха: Daniel — der Mann aus der Löwengrube. Aus dem Leben von Daniel Oswald Rufeisen, Scriba Verlag, Köln 1993, плюс профессор Nechama Tес написала книгу In the Lion‘s Den, Oxford University Press, New York 1990.

Наиболее полную биографию собрала в своей магистерской работе под названием Попытка воскрешения иудeо-христианской церкви в современном Израиле (по о. Даниэлю Руфайзену) Магдалена Курцидло в Институте религиоведения Ягеллонского университета, под руководством профессора, хабилитированного доктора Ежи Охмана, Краков 1999.

После смерти о. Даниэля было решено увековечить его имя путём издания Автобиографии и обработки его жизнеописания в монастыре. Отсюда и состоящая из двух взаимодополняющих частей работа Проглотил крючок Королевы Кармеля, название которой возникло из выражения самого о. Даниэля. <…>

О. Бенигнус Иосиф Ванат ОКБ

Краков, 15 августа 2000 г.

АВТОБИОГРАФИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

<…> Всю жизнь перед моим обращением разделить могу, в общем, на два периода: военный и предвоенный. Предвоенный начался, естественно, с рождения, однако начну немного ранее.

1. [ПЕРИОД ПРЕДВОЕННЫЙ (1922 — 1939)]

[Семейное окружение]

Родился я в деревне Заджела, Живицкого уезда, Краковского воеводства 29.01.1922. Родители мои — выходцы из двух соседствующих деревень, находящихся в 20-и километрах от Заджела. У моей дорогой матушки ещё в детстве умерла мать и она, оставшись сиротой, жила у своей тёти, хозяйки корчмы в Заджеле, что в 4-х км от Живца. Тётя полюбила трудолюбивую племянницу, а когда её сын, кажется единственный, погиб в мировую войну, оставила своей воспитаннице корчму, размещавшуюся в достаточно видном здании.

Родители мои поженились в 1914 году, но отец через несколько месяцев был мобилизован в австрийскую армию. В 1920 году родилась Хильда, первенец, кажется очень милый ребёнок. К сожалению через год она умерла от краснухи. <…>

Родители мои поженились в 1914 году, но отец через несколько месяцев был мобилизован в австрийскую армию. В 1920 году родилась Хильда, первенец, кажется очень милый ребёнок. К сожалению через год она умерла от краснухи. <…>

29.01.1922 г. я пришёл в этот мир, будучи первым мальчиком, а 25.09.1923 г. — второй мальчик, его назвали Леоном, а меня Освальдом. Назвали нас христианскими именами, такой был обычай у так называемых продвинутых еврейских семей, которые отличались от консервативных, так называемых «польских евреев», придерживавшихся традиционной одежды, бород, пейсов и еврейского языка. Мы же принадлежали к так называемым «немецким евреям», ашкеназам, т.е. одевавшимся по-европейски и не сохранявшим еврейский язык, идиш, т.е. диалект на основе старонемецкого языка с добавлением искажённых слов иврита.

Из детских лет помню далеко не все. Позднейшие события придавили и прикрыли их грубым платком забытья. Знаю только, что ещё в детстве, перед поступлением в школу, видел в корчме, которая соседствовала с домом, разные горькие картины, которые бы мне не следовало видеть. Это не была вина родителей, трудно им было за нами уследить, т.е. за мной и братом, в толчее корчмы, потому что неоднократно бывали в ней гулянки и свадьбы. К счастью, вскоре родители ликвидировали корчму, и отец занялся доставкой древесины на мебельную фабрику. Но ни этот период детства, ни любой другой позже не были периодами так называемых «счастливых лет», как у других людей.

Всегда в глубине души тяготила меня тоска за чем-то другим, хоть и была у меня полная свобода. Летом отправлялись с братом на реку, в лес, на луга. В июле ходили за грибами и ягодами, в августе за малиной, в конце августа и в сентябре воровали лесные орехи в частном лесочке и так быстро проходило время.

Мать научила меня еврейскому алфавиту, а также молитве на немецком языке, которую, к сожалению, я забыл.

В семь лет она записала меня в школу, в которой я был единственным евреем. Перед уроками читали там Отче наш, а после учёбы Аве Мария и поскольку никто мне не запрещал, то и я читал эти молитвы со всеми детьми. Но уже в это время совершил много грехов нечистых, скрывая их от родителей, делом, словом, обижал других детей и моего младшего брата. Теперь знаю, что были это грехи смертные и тяжёлые, тем более, что стал уже соображать, а в обстоятельствах, в которых я жил, легко было укрыться от материнского ока, так как большую часть дня пребывал вне дома. Были они тем более опасны, что скрыты от людей, которые, часто видя только моё внешнее поведение а также способности к расчётам, одобряли меня. Раз или два был со школьной детворой в костёле. Но всё стёрлось в моей памяти, кроме запаха кадила. Чувствовал себя, однако, тогда свободным, считался поляком, жил среди поляков, говорил по-сельски (гуральски — диалект польского). Привык к деревне и не помышлял об изменениях.

Спустя два года родители решили отправить меня в г.Бельск. Действительно, поехал с матерью и был принят в тамошнюю еврейскую школу. Мне учеба в ней досталась нелегко, особенно в начале. Домой приезжал редко, только на большие праздники и каникулы, и сколько раз, выезжая обратно, проливал слёзы. То же происходило при приезде родителей к родственникам, у которых жил. И все же мне не было там плохо, тётя меня считала своим четвёртым сыном и часто, когда родителям было трудно, оплачивала мою учёбу в школе, хотя и у неё в доме не было изобилия. Но, однако, всё время, пока жил у них, т.е. 5 лет, чувствовал к ним некоторое отчуждение, хотя позже всегда с радостью и благодарностью вспоминал это время и с радостью к ним приходил. Богу было угодно, что уже в детстве я расстался с родителями, и с того времени через каждые пару лет менял среду пребывания и не слишком привязывался к ней. Многое потерял из-за моей разлуки с материнской сердечностью, зато тем лучше было, когда появлялся дома.

Многое из того пребывания у родственников забылось, это касается только того, что сыграло существенную роль в изменении души моей. Признаюсь, это непомерно трудная вещь, и без воли Божьей нигде это не может быть сделано.

[Выработка мировоззрения]

Период физического созревания — это также период выработки характера и мировоззрения у большинства людей. Я это время проходил через такое количество внешних воздействий, что только чудом удержался в этой мешанине, будучи, однако, существенно в смятении. С детства, собственно, где-то с 12 лет, тосковал о ком-то, кто бы меня вывел из этой сумятицы понятий и показал мне: откуда я, зачем я? Представлял себе, что найду взрослого человека, который примет меня под свою опеку, будет опытным, мудрым, достойным, умудрённым с моей точки зрения, и сделает из меня человека … не внешне, а в духовном смысле.

Тем временем, с одной стороны, находился под влиянием различных учителей гимназии, каждый из которых смотрел на жизнь по-разному; а с другой стороны — под влиянием старших коллег, взгляды которых иногда менялись после прочтения очередной книжки. Я неустанно должен Бога благодарить, что уберёг меня от более тяжких случайностей.

Удастся ли мне это тогдашнее положение, вернее, состояние души моей представить? Сомневаюсь, разве только с Божьей помощью — придётся много и обстоятельно писать. Нет, не смогу. Попробую картинами, взятыми из жизни, хотя бы приблизительно представить.

Знаю, что не я один так мучился. У меня было много товарищей, которые проходили подобные потрясения, и, видимо, это были переживания всех молодых евреев, которые пытались вырваться из тесных кругов галута (так называют диаспору, т.е рассредоточение евреев по миру). Еврей галутный — это тип еврея гетто, интересы которого вращаются вокруг интересов и внутренних предписаний религии Моисея.

Только тогда, когда стал подрастать, должен был ежедневно давать себе отчёт в том, что я еврей. В общеобразовательной школе, в которую я попал, часть предметов преподавали на польском, а некоторые на немецком языке. Для меня это было благо, выучился достаточно хорошо немецкому, а для некоторых это не давало абсолютно никакого результата. Особенно сочувствовал тем детям, которые ни по-немецки, ни по-польски не могли нормально высказаться, а таких было много. Одна девочка, к примеру, вызывала у меня особое сочувствие. Часто ей не хватало слов, чтобы ответить учителю. Уверен, что была она очень несчастлива. Это была беда для силезских детей во время войны.

Я тоже чувствовал себя не очень хорошо в этой среде (имеется в виду новая школа. пер.). Здесь я попал в совершенно отличное от прежнего окружение и, удивительно, мне постоянно казалось, что я какой-то недоразвитый среди детей фабрикантов, купцов и даже ремесленников. Чувствовал себя таким же одиноким, как прежде в общественной школе, где был единственным евреем. Школьники не пренебрегали ни мной, ни моей убогой одеждой, ни моим поначалу сельским выговором, но с определённой точки зрения я сам презирал и их и себя, видя, что чего-то не хватает. Сейчас уже не в состоянии представить себе это чувство и только напрасно пытаюсь припомнить его. Это отношение сохранил позже в гимназии и везде к молодым евреям — не сионистам. Считал их чем-то низким, почти придурками.

Но и мне было далеко до сионизма[9]. Когда в 1931 г. была перепись населения, мои дядя и тётя записали в графе национальность — евреи, родной язык — еврейский, хотя ни один из них не знал этого языка. Я записал язык — польский, национальность — не знаю, но помнится, что тоже польская. Видимо так, потому что и в гимназии в течение трёх лет (точно не помню) назывался поляком вместе с другими евреями. Потом нашёлся паренёк, который первым решился назваться евреем, чем сильно удивил преподавателя, который заявил, что о религии Моисея он знает, но такой национальности не слышал. На следующий год я уже официально назвался евреем, потому что уже входил в сионистскую организацию.

А было это так. Родители после моего отъезда в Бельск ещё три или четыре года жили в селе, потом перебрались в город из-за того, что им трудно было выжить, да и брат к тому времени закончил четырёхклассную начальную школу. Поселились они в соседнем городе Заболотье. В Живце евреям жить запрещалось во исполнение королевского указа о привилегиях, данных этому городу, гордившемуся замком и усадьбой великих князей Габсбургов, известным живецким пивом, тут же была и бумажная фабрика «Солали». Евреи составляли в Заболотье только четверть населения, тем не менее они владели почти всеми большими домами на главной улице, большинством магазинов, так что по сравнению с чистым Живцом оно было «заевреено». В этом Заболотье я был раньше: две недели гостил у моего дяди; он был учителем религии, учил меня заповедям и библейским историям до египетского рабства. Было это до моего отъезда в Бельск.

В 1934 году после почти годового пребывания моих родителей в местечке, когда стал чаще, почти еженедельно, приезжать домой, выпросил себе право ежедневного возвращение домой с ежедневными поездками в школу, для чего должен был вставать

около шести утра, чтобы успеть на поезд, но зато чувствовал себя дома гораздо свободнее. Однако чувствовал уже и определённую разницу. Только сейчас, когда снова вернулся домой, почувствовал, что остыл в своей любви к родителям, может из-за долгой разлуки, или из-за так называемой авантюрности или высокого мнения о себе, вроде бы я живу в Бельске, более красивом городе, в гимназию хожу и т.д., хотя изо всех сил старался этого не показывать.

Раньше родители называли меня Бубкой или Бубусем, а сейчас Освальдом или Освальдиком. Так называя ребенка, тем самым демонстрируют уважение, которое простые родители часто питают к обучающимся детям, но меня это очень задевало. При этом я старался не задеть брата, хотя трудно было поддерживать братские отношения, ведь когда я уехал, было мне 7 лет, а ему 5, и в моих коротких посещениях было мало времени на настоящую братскую привязанность. Мы скорее были близкими друзьями, а не братьями, и такими остались до расставания. <…>

Приступаю ко второй части этого первого, предвоенного, периода моей жизни, т.е. к влиянию, которое на меня оказал сионизм.

[Принадлежность к молодёжной сионистской организации]

Сначала несколько слов о самом сионизме. После французской революции евреев во многих государствах уравняли в правах с другими гражданами. Движение это шло через Европу, евреям давалось везде если не полное освобождение, как во Франции, так по меньшей мере подъём и высвобождение по сравнению с предыдущим состоянием унижения, неволи и гетто. Постепенно, однако, по мере того, как религия у народов, находящихся под влиянием революции, отступала на второй план, росли также антисемитские настроения, на этот раз во многом более опасные, потому что шли снизу, от масс, тогда как прежде шли сверху. Доходило до того, что в том самом Париже, где в 1791 году было провозглашено: Свобода, равенство, братство! — в 1894 году во время процесса Дрейфуса кричали: Долой евреев!

В царской России, где ненависть к евреям всегда была огромной, начались ужасные погромы, в которых казаки и просто селяне убивали еврейское население городов и местечек. Все эти события вызывали реакцию еврейского народа, который начал лихорадочно искать выход из вновь создавшегося положения.

Еврейство, которое до сих пор представляло собой достаточно крепкий религиозный блок, начало разделяться! Наиболее многочисленную часть его поначалу составляла консервативная масса восточноевропейских евреев. Западноевропейские евреи начинают ассимилироваться и так постепенно появляется концепция т.н. «немцев» и «французов» иудейского вероисповедания. Эти люди считались частью народов, среди которых проживали, и, благодаря способностям и предприимчивости, занимали ряд высоких постов в государстве, осваивали торговлю а затем и промышленность. Это сначала возбуждало зависть, потом неприязнь, ненависть и страшную реакцию, свидетелями которой мы являемся во всех европейских странах. Одновременно с ассимиляцией происходит массовая эмиграция евреев в Америку, где, так же как в Западной Европе, они занимают важные позиции, прежде всего в Соединённых Штатах Северной Америки.

Примерно с начала второй половины прошлого столетия на территории России (Украины) возникает новое удивительное течение. Евреи начинают осмысливать, что когда-то были не только известной группой, но и нацией, что была у них своя страна, свой язык, своя власть. В результате преследований, в некоторых местах похожих на сегодняшние, возникает мысль о возвращении на свою землю, в Палестину. Тоска по родине, столько лет волей Божьей опустошённой, начинает расти, потом захватывает всё более широкие общественные массы, превращается в движение, наконец в объединение и политическую организацию. С Востока это течение проникает на Запад, и уже в 1880 году имеем начало нового еврейского заселения Палестины.

Организация эта подвергается нападкам остальной части еврейства — ассимилированных и консервативно-религиозных российских евреев. Первые считают, что в Палестине слишком мало места для всех, что восстановление страны стоило бы слишком много пота, крови и денег, что им, в конце концов, хорошо и здесь, в чужих странах, ибо ненависть у них денег не отнимает и т.п. По этим причинам исходящие из жадности маммоны противоборствуют сионизму.

Религиозные евреи считали, что возвращение в Палестину возможно только благодаря Мессии (бедные слепцы), что нужно терпеливо ждать, точно выполняя заповеди Старого Завета. <…>. Впрочем, они считали, что отход от Старого Завета прогрессивных евреев и есть причина всех несчастий, постигших этот народ, в соответствии с предостережениями, которые Бог огласил через Моисея. <…>

Но вернусь к себе. Я уже сказал, что организация разделилась на различные группировки. Левые стремились к тому, чтобы восстановление и будущий строй в Палестине был социалистическим, правые хотели вооружённой силой захватить страну, прогнать арабов и установить сильное национальное правительство, умеренные сионисты — за демократический и либеральный в отношении к арабам строй, в чём соглашаются с левыми сионистами. В такую молодёжную сионистскую организацию, имевшую свою «ячейку» в Заблоче, я и вступил в 1934 году.

Ячейка эта была разделена подобно скаутским организациям и имела различные ступени. Самая низкая — скаутская, вторая — идейная, третья — деятельная. Почти два года, с 14 до 15-летнего возраста, я в основном обучался скаутству. Это было прелестное время с различными походами в окружающие горы, совместными играми и беседами. Последние посвящались таким темам, как: палестинография, или история и география Святой земли, сельскохозяйственные приоритеты (чтобы привязать нас к этому сословию, как наиболее стабильному классу народа), изучению ивритских песен и языка иврит. Это был период, в течение которого я привязался к организации, не зная ещё по существу ни её характера, ни идеологии.

Только перейдя во вторую ступень, я познакомился с этим, и одновременно во мне началась внутренняя борьба, потому что мне что-то здесь не нравилось, чего-то не хватало. И даже тогда, когда уже вроде опускались руки и поддавался командам патрульных (так называли наших руководителей), даже тогда было что-то, что постоянно мне мешало. Не было мне всё «ясно» и «очевидно».

Во-первых, основатели организации разделяли религию на две части — веру и традиции, причём, собственно в современной еврейской религии, трудно отличить одно от другого. И предлагали считать традиции, которые должны соблюдаться из-за их «красоты», «старинности», «общественного характера» и пр., неотъемлемой частью еврейства. Дòлжно было соблюдать «шаббат», остальные праздники и другие менее значительные события. В то же время вера и Бог считались делом сугубо личным, это делалось только для того, чтобы иметь возможность объединить религиозных с нерелигиозными, чтобы все в этой организации нашли своё место. Тогда я соглашался с таким взглядом на веру, однако считал, что и традиции следовало бы убрать. Они же исходили из того, что соблюдение «шаббата», еврейской традиции и еды не помешает нерелигиозным, а религиозным это необходимо. И я согласился.

Только теперь вижу, сколь ошибочным было это понятие. Правда, было оно удобным, никого не задевало. Но как же это опасно — ставить традиции, или то, что в еврейской религии исходит преимущественно от людей, над тем, что от Бога. <…>

Потом я не соглашался с сионизмом. И здесь выяснилось, как низко я опустился во всех отношениях. Прежде всего мне понадобилось прояснить то, что необходимо для человеческой гармонии, с чем долго не мог согласиться, что еврейский народ необходим человечеству (только сейчас понял, что это очевидно, только с другой стороны), наконец, что единственным способом сохранения евреев является существивание их на единой территории, далее, что этим местом не может быть никакое иное место, кроме Палестины. Спросите любого человека, немца, француза, поляка, даже американца, это ли необходимо, чтобы его народ существовал. И уже самый вопрос он сочтёт оскорблением. А мне это объясняли.

Может ли такое объяснение действительно убедить? Не исчезнет ли оно, когда столкнётся с другим, удобным, с виду более мудрым? Именно так со мной чуть не произошло в Вильно при большевиках. Воспитали меня на польской культуре и в духе польского патриотизма, потом убедили, что поляки совсем не хотели, чтобы кто-то, особенно евреи, с ними смешивались. Поэтому хотел бы, чтобы наций не было совсем. Собственно, не я один так думал, таких было много.

Очень тяжким для каждого человека является Minderwertigkeit, комплекс неполноценности, и это, собственно, было моим уделом. В конце концов толкование о прекращении существования еврейского народа не убедило бы меня, ибо уже и те, кто это растолковывал, теряли терпение, если бы не факты, которые имели место в Германии, затем в Англии, Чехословакии, наконец, возрастающие националистические настроения в Польше, антиеврейские акции в Бельске — всё это на меня так подействовало, что я перестал сопротивляться. В конце концов тот факт, что в Советской России, в этом, как считалось, «еврейском рае» начали создавать Еврейскую автономную область в Биробиджане (на Манжурской границе), что, собственно, окончилось неудачей, — убедило меня извне.

Тем временем Господь Бог начал действовать внутренне. Проснулось в моей душе сначала сочувствие к своему народу-страннику, затем чувство солидарности, затем некоторый патриотизм, тоска по Палестине и, наконец, это превратило меня в еврея-сиониста. Добавилась к этому и ненависть к торговле и занятиям, с нею связанным, как причине антисемитизма и препятствию к посвящению себя духовности, и жажда перемен. Словом, организация превратила меня из человека без национальности в еврея. <…>

Вспомню ещё об одной характерной вещи, на которую ранее не обращал внимания, а она меня очень утешала. Это ивритские песни, которым научился в упомянутой организации, а вернее, их духовность, во всяком случае в некоторых, в тех именно, что имеют отношение к Мессии. Благодарен тебе, о Господи, что привлёк меня к сионизму, который хоть и не был религиозным, но сохранил от религии то, что существенно, веру в Мессию, только конечно не в того, который пришёл. В других организациях, как левых, так и правых, песен этих не знали. <…>

Когда говорю о песнях, должен признать, что это одно из немногих, что сохранил из прошлого (изменяя иногда несколько текст), что доставляет мне радость и неоднократно приносит утешение в неприятностях.

Знаю достаточно много песен с текстами, взятыми непосредственно из Святого Писания, которые впоследствии никогда не утрачивали своей актуальности. Благодаря песням в большой мере ощущал тоску и тягу к Святой Земле. Часто невольно рвущую душу мелодию с ещё более прекрасными словами: При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе (Пс 136,1) или: Когда возвращал Господь плен Сиона. (Пс 125,1).

Также красивы и светские песни, очень душевные, выражающие тоску о Кинерете или озере Геннесаретском, которое столько чудес видело, на себе Бога носило, св. Петра топило, вобрало в себя столько святых слов и будет на страшном суде свидетелем преступлений отцов моих; об Иордане, который Бог дважды освятил — раз, проходя через него в Ковчеге Завета, второй раз через крещение Иисуса, в котором участвовала вся Святая Троица. Река эта справедливо может славиться перед всеми реками мира, ибо это её воды впервые освящены были и применены для омывания грехов, [река], которая также свидетельствовать будет против народа этого «Богоборствующего».

Есть особенная песнь, которая запомнилась, и пою её с всегда с бòльшим чувством и пониманием, чем прежде. Вот текст:

«Готов ли?» — спросил голос в тиши сердца.

«Готов» — ответил другой голос в той же тиши.

«Сумеешь оставить дом и улицу, знакомых и всё? —

«Да, сумею оставить дом…? (с твоим благословением, Господи).

«Сможешь идти далеко, далеко и не дрогнуть?» —

«Да, сумею…» (ведь ты моя дорога, Господи).

«Тогда возьми свет в руки и иди туда, откуда нет возврата, и не оглядывайся назад!»

И взял в руки свет, и шагаю… далеко… и не оглядываюсь назад, иду туда, откуда нет уже возврата!

<…> Знанием иврита обязан также упомянутой организации, а также большей части моих знаний о Святом Письме и об истории народа еврейского. Все эти вещи были для меня и в дальнейшем помощью при познании и приходу к вере, а теперь при укреплении в ней. <…>

Когда я работал в Вильно, в сапожной мастерской гестапо, один из клиентов немцев (палачей в мундирах и профессиональных убийц) высказался: Bei uns ist der kleinste Jude ein Buchhalter (У нас самый жалкий еврей — бухгалтер). Когда мы с братом расстались с родителями, то решили никогда не заниматься торговлей. Обещание не сдержали только однажды во Львове, когда я продавал на улице камушки для зажигалок (кажется, весь доход не достиг и 5 злотых), а брат продавал ножовки. Длилось это только пару дней, при небольшом доходе и было это сразу после войны, когда не было работы.

Нежелание это касалось не только занятий, денег и имущества, но перешло на собственников. Тем не менее скажу, что если мы ненавидели деньги и зло как главную причину многих грехов, то всё же эта ненависть должна остаться перед порогом тех, кто их имеет. И здесь я почти попал под влияние коммунизма, немного не хватило. <…>

Неприятие собственности возникло у меня отсюда: переселение в Палестину часто связано с работой в болотистых и малярийных местах, где трудно надеяться на эмиграцию туда отдельных семей.. Возникла идея о создании отдельных групп, состоящих из молодых людей обоего пола, которые, ведя общее хозяйство, оживляли бы землю. Не исключены браки, но от них потребовались бы такие же жертвы, как от всех. И чтобы подготовить к этому людей, создаётся организация, которая готовит кадры этих жертв пота и болезней, а иногда и арабской пули. В некоторых государствах действовали такие подготовительные курсы, где 18 — 30-летняя молодёжь готовилась к совместной жизни.

То что возникла такая мысль и была воплощена в жизнь, и до такой степени, что перед войной насчитывалось 35000 таких энтузиастов — это немалое чудо, если учесть психологию настоящего еврея. Именно благодаря им сионозм получил все свои достижения, это авангард нации, часть её, полностью преданная идее. Жизнь нелегка. Условия необычайно тяжёлые, работа, к которой большинство не привыкло и к которой пришли (очень многие) непосредственно с гимназической или университетской скамьи, работа, требующая духа жертвы, лишений, дисциплины, послушания, и всё это требуется от еврея, занятого до сих пор, стяжательством, и торговлей О, как бы я хотел, чтобы эти люди познали святую Веру! Из них могли бы выйти многие святые, священники. О, Бог был бы ещё более славен, если бы они Его знали! Но они не только Его не знали, к тому же большинство из этих жертв вышло из сионистско-социалистических группировок.

Если общая жизнь в монастыре, несмотря на милость Божию и Его опеку, представляет столько трудностей, то сколько же их там (В Палестине .пер.)! Собственно, убедился я в этом в Вильно, когда входил в подобную группировку. А притом, для кого это делается? — Для народа — отвечают — для будущих поколений, потому что жизнь их часто опять переносит из обжитых мест на новые места. И так, не для Бога, не для славы Его, не рассчитывая ни на малейшую награду. В этих условиях упадок духа быстро охватывает и удаляет многих. К счастью, прибывают всё новые из Польши, Германии, Америки — иначе всё это бы уже закончилось. О, Боже, ускорь обращение! Ускорь!

Ещё одним обязан сионистской организации — отвращением к играм, танцам, вечеринкам, позе, вредительству и воздержанием в еде и жизни. Всё это проистекает из прожитого, поскольку должен в будущем жить такой сложной жизнью, надо к этому подготовиться; во-вторых, на предвоенный период приходится массовое преследование евреев в Германии. Вроде бы нет никакой связи с воздержанием, однако воспитан я так, что как я могу танцевать и веселиться, когда братьев моих преследуют, что и для меня может наступить момент, когда, собрав свои пожитки, покину родные места — что уже и произошло.

Было это так серъёзно, что я был доволен всем, что со мной происходит, это припомнилось мне также во время войны, когда был то на щите, то под щитом. Было это так серъёзно, что тех, кто принимал участие в общественных забавах и танцах, исключали из организации. <…>

Организация так меня завлекла, что практически всё свободное время проводил в «локале» — так мы называли наше помещение. Все вечера в течение года, а часто и праздничные дни.

Летом по воскресеньям и в праздники устраивались походы, во время каникул — скаутские лагеря, зимой — лыжные вылазки, так что, если учесть, что визвращался домой из школы около пяти, а часто в шесть или восемь часов, то, не считая сна, проводил больше времени вне дома, нежели дома. Дома был гостем, обыкновенно молчащим или что-то бормотавшим, редко или вообще не находил доброго словечка для матери или отца. Только теперь я чувствую, как велик причинённый им мною вред.

Что может быть более близким и родным в семье без настоящей религиозности, не говоря уже о семьях католических, чем совместные обеды, разговоры, вечера, молитвы? Теперь припоминаю, что я, а за мной и мой брат даже в пасхальные вечера, которые во всех еврейских семьях проходят торжественно за совместным столом, — даже в эти вечера, которые мы стремились по возможноси сократить, вырывались из дома уже в девять или в полдесятого.

Возвращались практически ежедневно в одиннадцать или в половине одиннадцатого. Мама всегда ещё сидела и штопала, не однажды с заплаканными глазами. Родители хорошо знали, что если так пойдёт и дальше, должны будем с ними расстаться, но никогда ни словом, ни жалобой не возражали и не запрещали посещать «локаль». Тем временем я закончил лицей и для меня наступил решающий момент выбора дальнейшего жизненного пути. Кузен предлагал собрать нужную сумму денег на мой выезд в Палестину. Я же ясно представлял, что должен выбрать: или университет и тогда отбросить всё, о чём тогда размышлял, ибо организация в существующих условиях была против учёбы, либо же отбросить дальнейшую учёбу, отказаться от каръеры инженера или преподавателя и взяться за плуг. И однажды вечером, кажется, в апреле 1939, возвращаясь из «локаля», решился выбрать второе.

Возвращались практически ежедневно в одиннадцать или в половине одиннадцатого. Мама всегда ещё сидела и штопала, не однажды с заплаканными глазами. Родители хорошо знали, что если так пойдёт и дальше, должны будем с ними расстаться, но никогда ни словом, ни жалобой не возражали и не запрещали посещать «локаль». Тем временем я закончил лицей и для меня наступил решающий момент выбора дальнейшего жизненного пути. Кузен предлагал собрать нужную сумму денег на мой выезд в Палестину. Я же ясно представлял, что должен выбрать: или университет и тогда отбросить всё, о чём тогда размышлял, ибо организация в существующих условиях была против учёбы, либо же отбросить дальнейшую учёбу, отказаться от каръеры инженера или преподавателя и взяться за плуг. И однажды вечером, кажется, в апреле 1939, возвращаясь из «локаля», решился выбрать второе.

Вижу, что Сам Бог руководил всем, искушение было сильным, и без Его милости не подался бы на эту афёру, хотя из последующих событий было ясно, что не смог бы выехать. Родителям однако ничего об этом решении не сказал, пояснил только, что для поступления в еврейский университет уже слишком поздно.

После экзаменов, которые сдал в мае 1939 (благодарю Бога, перед самой войной избежал судьбу нашей полуобразованной молодёжи — разве нет в этом руки Божьей?), постарался попасть на местную фабрику на место ученика слесаря. Мой брат уже год учился слесарному делу, и постепенно наступала решающая минута — оставить дом или остаться?

Давали себе отчёт в том, что трудно оставить родителей одних, с другой стороны не знали, кому же из нас выпадет судьба остаться. Будучи в изрядной растерянности, желали какого-нибудь катаклизма, который оторвал бы нас от родителей, хотя бы и войны…

ВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1939 — 1945)

[Бегство из Живца во Львов]

И как всегда, также и на этот раз, за меня решил Бог. В сентябре началась война. Уже 2 сентября в субботу вечером мы оставили Живец и на взятой в долг тележке для угля везли свои узлы в Вадовицы.

Мама была очень ослаблена, некоторое время везли на тележке и её, несмотря на её возражения. В Вадовицах после немецкой бомбардировки вместе с несколькими семьями наняли телегу и так доехали до Кракова. Здесь нам чудом удалось сесть на поезд (наверное последний перед приходом немцев) и мы поехали в сторону Львова.

После семи дней езды с постоянными остановками доехали до станции в семи километрах от Ярослава на Сане. Во второй половине дня вдруг начался артиллерийский обстрел поезда. Оставили все наши узлы, взяли с братом только по паре белья и, кажется, подушку в мешке и какие-то продукты. Пешком обошли Ярослав и, идя на восток, дошли до Любачева. Дорога была тяжёлой, по глубокому песку, особенно для родителей. Отец очень устал, далее не мог уже двигаться, а в это время уже отступали последние заградительные подразделения польской армии. Ходили слухи — оказавшиеся позже лживыми — что немцы перед фронтом пускают задержанную молодёжь.

Родители предложили расстаться, чтобы мы с братом могли уйти от немцев. Я сразу подумал про себя, что мы больше никогда не увидимся, и даже сперва ощутил некоторое удовлетворение — будем свободными и независимыми — но затем охватила меня безмерная тоска. Лежал, уткнувшись лицом в траву, тяжело вздыхал. Что видели от нас наши родители? Не говорю даже о какой-то пользе, но какое может быть удовольствие от того, что не было с нашей стороны сердечности в обращении, более того, в какой-то момент в дороге рассердился, потому что потеряли из виду отца и кричал на мать совершенно бессердечно, согрешил тяжело. И это в то время, когда мать сама была в отчаянии, в страшном состоянии, видя, что должна попрощаться с обоими сыновьями.

Молюсь о них непрерывно, дай Бог чтобы не слишком поздно. Хотя всё говорит о том, что их нет в живых, но у Бога всё возможно. <…>

Мы расстались с родителями 11 сентября 1939 года. С Божьей помощью ускользнули от немцев, но зато попали под иго большевиков. Хоть нам большевики и спасли жизнь, были они для нас не менее неприемлемыми, т.к. коммунисты и, естественно, советские евреи люто боролись с сионизмом. Считаю, что это ясно для всех и понимаю это так: политика Сталина была национальная, так что большинство правительств в республиках должны были быть национальными, управляться представителями наций этих республик. Евреи, которые были бы рассеяны по всем республикам, (в основном жили только на Украине и в Белоруссии) могли бы занять много постов, а если бы имели свою республику, должны были бы убраться из остальных. Поэтому не удалось еврейское переселение в советский Биробиджан, поэтому они и были против сионизма.

После двух-трёх недель скитаний мы с братом оказались во Львове. Дважды уходили из Львова, искали родителей там где расстались и в условленном месте, но напрасно. Дом, где задержались родители, был сожжён, единственный в большом селе, насчитывающем 200 домов. Не символично ли это? Через несколько недель, когда пришли знакомые из Живца, они сообщили нам, что родители вернулись туда после занятия этой местности немцами. Вскоре собралась довольно большая группа членов организации (Акивы. пер.), и мы заняли старое помещение на Сиктусской улице 19 [на третьем этаже].

Материально это был период сильнейшей нужды. Мы получили от родителей 100 злотых, но хотели отослать их им при оказии и искали работу. Сначала было тяжело, затем, однако, периодически работали то здесь, то там, пилили дрова, охраняли руины разрушенных домов, где украл жесть, которую продал жестянщику за 8 злотых. Брат имел постоянное занятие по уборке улиц, а в конце даже вышибалой в ресторане, откуда иногда приносил что-нибудь к хлебу, но меня тогда уже не было.

Поскольку Львов был главным местом для беженцев из занятых районов Западной Польши, было там много (около сотни) коллег из организации. На Сикстусской 19, где мы вначале обосновались с братом, была идейная ячейка группы. Здесь собирались, чтобы вспомнить былые времена и подумать, как выбраться из этого «рая». Планировали перебраться в Румынию, и этой целью некоторые выехали в Косово. Оказалось, однако, что граница тщательно охраняется. Некоторые перебрались в Венгрию, однако о массовом выезде не могло быть и речи. Тем временем во Львов приехал один из членов нашего секретариата, поговорил с руководителями других организаций, пребывавших во Львове, и вместе решили организовать массовый побег в Вильно, который большевики уступили Литве.

[Пребывание в Вильно 12 XII 1939 — 1 XI 1941]

Выдали мне 70 злотых, чтобы съездил в Вильно и обратно, разузнал, какие там условия. Попрощался прохладно с братом, не сказав ему даже куда еду, хотя могли бы больше вообще не увидеться, и выехал без билета (чтобы денег хватило) в Белосток а затем по билету в Гродно. Здесь встретил старших товарищей, которые велели мне остаться, а сами отправились за границу. После 9-и дней пребывания в Гродно я выехал в Лиду, где работала тайная ячейка организаторов перехода через границу. Замучила меня совесть, что ничего не сказал брату, и написал из Гродно открытку, которую он так и не получил, благодаря проворности большевистской почты.

Дважды в разведывательных целях отправляли за границу и меня, на третий раз с неохотой перешёл границу снова. После выхода из поезда на пограничной станции был задержан командиром советской погранслужбы или НКВД, а когда ему открыто сознался, что хочу добраться до Вильно, он отправил меня вместе с другими в штаб, тем же вечером отвёл к границе и велел идти. Другие сидели в этом штабе несколько дней.

Как я позже узнал, мало кто из беженцев перешёл так уверенно и быстро. Некоторые из коллег вынуждены были переходить 3,4,5 раз (мой брат трижды), так как встречали литовцев, которые возвращали их обратно, или по другим причинам. После моего перехода большевики также больше никого не пропускали. Это была памятная морозная зима 1939/40 года, однако 12 декабря еще до наступления морозов, я перешёл границу. Если учесть то, что некоторые были схвачены большевиками и сосланы в Сибирь, где многие отморозили ноги, можно только удивляться, с какой заботливостью меня оберегал Бог.

Добавлю, что господь Бог мог бы не допустить, чтобы мой брат перешёл границу, и тогда угрызения совести сделали бы меня несчастным. Брат пришёл в Вильно в конце декабря 1939. В подтверждение милости Божьей добавлю, что из десяти наших родственников во Львове ни один в Вильно не попал. Из тех, которых вернули немцы (двоих) уже нет в живых, а восьмерых вывезли в Сибирь. Почти все знакомые коллеги, которые там остались, были высланы. Может остались живы — хотя неизвестно, не охватит ли Россию общее антиеврейское настроение — но условия жизни там были ужасными, как позже стало известно из их писем.

В это время случилось мне принести две жертвы, не без помощи Бога, который меня тоже щедро вознаградил.

Первую [принёс] — во Львове. Когда ситуация казалась безвыходной, т.е. похоже было, что придётся остаться во Львове, решил сдать конкурсные экзамены в политехнический институт, на химфак. Уже сдал математику (не знаю, успешно ли) и должен был сдавать физику, когда велели мне ехать в Вильно.

Сразу всё бросил, не взял даже документы, хотя никаких других документов, кроме документа об образовании, у меня не было: аттестат зрелости оставил в чемодане, когда убегал с поезда. Бог меня солидно вознаградил. Ибо если бы не выехал, то и брат мой не приехал бы в Вильно и не был бы он сейчас в Палестине. Во-вторых, сомнительно было, поступил бы я, хотя вначале надеялся, а потом узнал, что принято было очень мало беженцев. А я вместо аттестата получил в Вильно копию оригинального свидетельства из Бельска.

Вторая жертва стоила мне несколько больше. После прибытия в Вильно с другими товарищами, которых застал и которые подошли позже на улицу Любоч 37/10, на которой стояли два больших блока еврейских домов общины. Там же размещалась подготовительная ячейка сион-социалистической организации. Вскоре нас собралось около тысячи человек, затем — до двух тысяч. Пять дней носили вёдрами воду в общую кухню на 4-м этаже. Наконец, по совету одного коллеги из Львова я нанялся в сапожную мастерскую, которая была здесь же. После некоторых колебаний, ведь нелегко было согласиться на выбор такой малопочётной специальности, обратился к маленькому горбатому мастеру (кстати, весьма порядочному), который меня охотно принял.

Что я приобрёл? То что научился, хотя и халтурно, шить обувь, что дало мне возможность после получить работу у настоящего сапожника, а ведь до сих пор у меня не было никакой профессии, и в то время, когда другие вынуждены были заниматься тяжёлой работой, как например рубкой деревьев на морозе зимой 1939/40 г., или, не имея работы, сидели в холодных неотапливаемых комнатах, а у меня было хорошее место.

Через несколько недель наша организация ушла из общего помещения (другие также) и обосновалась в доме №80 на улице Белиньицы. Здесь купили примитивную сапожную мастерскую и с двумя, вроде меня, сапожниками, из которых один был также с дипломом (сын обувного фабриканта из Радома), шили и ремонтировали обувь. Я был теперь «мастером» и дольше всех продержался в своей профессии. Брат мой работал периодически, в основном на пилке дров. В июле я попал к еврейскому сапожнику, у которого несколько подучился профессии в течение 4-5 месяцев. В общем чувствовал себя достаточно хорошо. Наладил контакт с родителями посредством писем. Из Живца их выгнали, жили они в Кальварии Зебжидовской. Велика была их радость, когда получили от нас открытку.

Полгода они не имели от нас никаких вестей, кроме того, что мы во Львове, о чём им сообщил один из наших львовских знакомых, вырвавшийся в Живец. Сомнительно, что мы могли бы им чем-то помочь, если бы Бог нас не разлучил — известно, каково было положение евреев в Германии. Возможно, создали бы им ещё большие трудности.

Период совместного пребывания в большой группе научил меня многому в части общности без религии. Я убедился, как сложно, с одной стороны, со справедливостью в так называемых демократических властях без Бога, с другой стороны, не менее сложно с послушанием, когда в начальстве не видишь Бога. Слава Богу, не дошло до обмана, но многие вещи оставляли желать лучшего. Меньше забот вообще, меньше интересов во всём, что имеет место в маленьких группах, меньше забот о хозяйственной стороне — всё это стороны дополнительные. Теперь вижу, что такое общество может вести идеальную жизнь, если состоит из верующих жертвенных, целомудренных, справедливых членов и возглавляется соответствующим человеком. После семи месяцев такой жизни наступил крах. Причина — занятие Литвы большевиками в июле 1940 года. 1 августа всё общество разделилось на 8 групп, приблизительно по возрасту. В моей группе я был ответственным. В ней был мой брат, парень из Живца, двое коллег из Лодзи и Радома и девушка из Бельска. Жизнь протекала однообразно, работали все, кроме Стефании, которая готовила, убирала дом и стирала бельё. Всё у нас было общее, деньги лежали в ящике стола, и каждый клал туда свой заработок. На хозяйственные потребности установили общие затраты, не определяя их разовыми заработками, не выдавали каждому равные доли, а только исходя из потребностей. Так, коллега купил ботинки за 25 рублей, я за 80, а третий за 55 рублей. Брату купили ветровку и т.д. Раз в месяц, а потом два раза в месяц, ходили в кино или в театр, чаще на концерты. Люди, у которых мы ютились, удивлялись, что мы так мирно и согласно живём. В самом деле, хоть и сидели часто до полуночи, никто не видел нас ссорящимися. Но нас часто упрекали и стучали в стену, если мы уж очень веселились и своим смехом мешали им спать.

Но всё-таки жизнь наша стоила каждому немало жертв и потерь. Была она слишком свободной, ничем не ограниченной. Общаясь с рабочими в городе, приобретали их привычки, употребляя их отвратительные выражения, внутри у нас завёлся сатана, возбуждая зависть, иногда возмущение, тем более опасное, что оно не проявлялось внешне. Я понял, что слишком слаб, чтобы всё время превозмогать себя, что ни за что не смогу выдержать годы такой жизни и хотелось политических перемен — хоть бы и войны, которая бы всё изменила и поставила на место. <…>

Но всё-таки жизнь наша стоила каждому немало жертв и потерь. Была она слишком свободной, ничем не ограниченной. Общаясь с рабочими в городе, приобретали их привычки, употребляя их отвратительные выражения, внутри у нас завёлся сатана, возбуждая зависть, иногда возмущение, тем более опасное, что оно не проявлялось внешне. Я понял, что слишком слаб, чтобы всё время превозмогать себя, что ни за что не смогу выдержать годы такой жизни и хотелось политических перемен — хоть бы и войны, которая бы всё изменила и поставила на место. <…>

Возвращаюсь к истории милостей Господних ко мне. В феврале 1941 года брат мой Леон получил, наконец, долгожданную транзитную визу на проезд через Россию. Уехал вовремя, одним из последних транспортов через Москву, Одессу в Турцию, а оттуда в апреле — в Палестину. <…> Прощание моё с братом было достаточно прохладным. Сердце было занято земной любовью и, кажется, завистью, горечью из-за этого «хлама» так, что не совсем прочувствовал отъезд брата.

Бог допустил эту «ущербную любовь», чтобы поменьше переживал разлуку с братом. Теперь я остался один. Не было у меня ни настоящей братской любви, ни сыновней, никакой другой. Пороки всё испоганили и направили в бездорожье. Был близок к полному безразличию ко всему. За несколько дней до отъезда брата написал прощальное письмо, не имея смелости поговорить с ним с глазу на глаз. Припоминаю, что уронил на это письмо несколько слёз — совестно было, что мало уделял своему брату сердечности и часто обращался с коллегами лучше чем с ним. И это чувство прошло. <…>

Тем временем оставил работу у сапожника, получил место на стройке (ремонт домов и советских казарм), потом несколько месяцев занимался репетиторством по математике и физике, наконец, записался на строительные курсы, чтобы научиться профессии каменщика. Не прошло и двух месяцев, как разразилась война. Все её ожидали, но началась она неожиданно. В воскресенье 22 июня немецкие самолёты начали бомбардировку Вильно. Вечером вышел из дома, чтобы помочь тушить пожар. Дошёл до Зверинецкого моста, обратился к караульным. Послали меня к одному из них, пьяному, но справляющемуся с необычной отвагой и деловитостью. Помогал ему до полуночи и вернулся домой.

Утром снова вышел в город. Горело во многих местах. Задержался у развалин горящего дома на улице Завальной. Из-под развалин слышались стоны женщины, ребёнка и мужчины. Присоединился сначала к группе зевак, затем спасателей и, поскольку я небольшого роста, то смог пролезть между завалами и помог вытащить женщину, а затем мужчину, другие вытащили ребёнка. Было это достаточно опасное предприятие, потому что огонь двигался по развалинам и мог вызвать обрушение оставшегося строения — не мог я, однако, сидеть в бездействии в то время, когда вокруг столько горя.

Около полудня узнали, что немцы уже близко, что Вильно сдают без боя, поэтому мы решили оставить город и бежать на восток. Многие из наших групп упаковали пожитки и вышли вместе с нами, но в дороге потеряли всякую связь. Часть вернулась, об остальных ничего не известно.

Немцы продвигались слишком быстро, чтобы можно было от них уйти. На следующий день, под вечер, мы были в нескольких километрах за Ошмянами, т.е. в 60-и км от Вильно, когда они нас настигли, дальнейшее бегство потеряло смысл. Задержались на несколько дней у одного крестьянина. Тем временем в Ошмянах крестьяне грабили имущество и мебель евреев. Поскольку я на еврея похож не был, то пошёл тоже, в одном из складов набрал в пальто пуда полтора зерна, за которое получил буханку хлеба. На четвёртый день вышли с одним коллегой и попытались среди хозяйств наняться побатрачить. Но нас не только нигде не приняли, но, когда мы натолкнулись на группу довольно грубых крестьян, возвращающихся из Ошмян, некоторые нас, особенно коллегу, так отделали, что еле ушли живыми. Ситуация была чрезвычайно сложной, т.к. с одной стороны крестьянин, у которого мы остановились, боялся нас дольше держать, а по дороге в Вильно свирепствовали банды, которые грабили и убивали возвращающихся евреев. В конце концов решили вернуться в Вильно.

Назад выбрались на шестой день пребывания у крестьянина, обошли полями Ошмяны, вышли на шоссе и с Божьей помощью спокойно добрались до Вильно. Отняли у нас по дороге только одеяло. Так вернулись в Вильно, который был теперь для нас вроде дома. Но что делать дальше? Первые дни было много хлопот с регистрацией, поскольку после побега нас выписали и не хотели прописывать снова. После нам с трудом удалось ублажить нового администратора и он принял нас обратно, выдав продовольственные карточки с надписью Еврей.

Нормы по этим карточкам были ничтожными, но поскольку в первые дни после оккупации Вильно хлеб во многих пекарнях продавался без карточек, то единственной нашей работой было выстаивание часами в очередях, чтобы сделать какой-то запас. Когда уже магазины закрылись, подумали об овощах. На рынках бешеные цены, а у нас денег не было вообще (кажется 75 или 100 руб.). Поэтому втроём вышли за город с кое-какой одеждой и бельём, правда, последними, но было лето, а до зимы надеялись на политические перемены. Удалось нам выменять и принести домой около двух пудов картошки. Был это очень рискованый шаг, потому что евреям строго запрещалось покидать город, а торговля запрещена и «арийцам». Мы, довольные, что всё удалось, планировали через неделю отправиться снова, однако Бог вмешался в наши планы и всё перекроил.

[Преследование евреев на Виленщине]

В пятницу, в ночь с 4 на 5 июля, взяли множество евреев, одних мужчин, прямо из домов. Женщин и детей разогнали, еврейские дома закрыли на замок, среди прочих арестовали пять наших коллег. Утром одному из них удалось переслать нам записку, в которой он сообщил, что держат их во дворе костёла св. Анны. Я взял немного хлеба и 20 рублей и пошёл без звезды (хотя все мы были обязаны её носить, но мне до сих пор удавалось обходить это предписание безнаказанно). Во дворе было около 300 евреев, сидящих на траве. Среди них прохаживался один (буквально один) литовец с револьвером в руке. У проволочного забора толпились родственники арестованных. Кроме моих коллег, которым мне удалось перебросить всё, что принёс, увиделся со многими знакомыми из Вильно и беженцами. Не думал, однако, что их минуты были сочтены, что, может быть, не успеют они этот хлеб съесть, прежде чем их души встретятся лицом к лицу с наивысшим судьёй. Думали, что их вывезут куда-нибудь на работы, тем более, что до сих пор не слышали о каких-либо подобных массовых убийствах на занятых немцами землях. Тем временем ни один из них не дожил до понедельника, а может и до воскресенья. В какой-то момент, когда литовец не мог отогнать людей с улицы без оружия, позвали другого. Тот выскочил с проклятиями и ругательствами и начал стрелять из карабина, началась ужасная паника. Видя, что творится, я убежал, а поскольку боялся облавы, вбежал (сдерживая шаг) в костёл.

В первый раз за долгое время я попал в костёл. Меня поразила гнетущая тишина. Поотдаль стоял на коленях какой-то господин, а подальше, к главному алтарю, женщина. Вошёл, по-моему, и лавочник и преклонил колени (не из набожности, а чтобы не привлекать внимание и спрятаться). Я пытался сосредоточиться и разобраться в мыслях, но не получалось. Чувствовал в душе какое-то впечатление, но относящееся не только, собственно, к этому случаю. Из-за помутнения в мыслях редко когда, да может и не преувеличу, если скажу, что никогда, не мог понять, что со мной, когда я не в состоянии помыслить о чём-либо важном.

То же самое чувство повторилось здесь, в Мире, когда под рождество шёл в костёл на исповедь. Остановился у скамей, оперся локтями и спрятал лицо в ладони, хотел стоять так до тех пор, пока все исповедавшиеся уйдут, а вновь пришедшие не будут знать, исповедался ли я, и смогу уйти, притворившись очищенным и прощённым. Продолжалось это около двух часов. Желая как-то убить время, я пытался сосредоточиться, разобраться в том, что со мной происходит, со своим душевным состоянием. Но это мне не удалось даже в наименьшей мере. В голове всё смешалось от разных мыслей, ничего не значащих и не имеющих между собой никакой связи.

Возвращаюсь к своему повествованию. Литовцы сумели так ловко замаскировать расстрел евреев, что долгое время никто из оставшихся ничего не знал об облаве. Через несколько дней после этого происшествия мой коллега (тот, из Лодзи) узнал от своего кузена, переводчика в гестапо (через несколько дней его ликвидировали), что все эти евреи были расстреляны. Мы же в это, однако, не верили, рассудив, что это невозможная вещь — расстрелять 300 евреев — «меня нет, тебя нет» ( между тем в самой Литве их было унучтожено 300000). Ежедневно было слышно об уличных облавах. Облавы были двоякие — одних на работу, других — в землю ( об этих других, не знали, считали, что их тоже на работу, но куда-то подальше).

[Побег из облавы]

И меня дважды ловили, причём в один и тот же день. Один раз на улице всех изловленных сгруппировали в большой отряд, человек около ста, построили нас по четыре человека в ряд, но я в какой-то момент выскользнул из четвёрки (был без жёлтого нарукавного знака) и спокойным шагом прошёл по другой стороне улицы вдоль всего отряда. Только вернулся домой, а там снова мужчин выгоняют из жилищ. Собрали всех во внутреннем дворе, по-двое провели всех через большие входные ворота. Перед воротами стояла очередь в «арийский» магазин. Когда пересекали очередь, замешался незаметно в неё и через минуту был снова в доме. Никакой заслуги моей в этом нет, ибо если бы Господь Бог дал мне более кривой нос или губы потолще, давно бы уже пропал.

Но всегда так быть не могло. Когда-нибудь должен был попасться. Теперь, однако, поверил, и если бы не помощь Божественной опеки, которая меня хранила, давно бы со мной было всё кончено.

С какого-то момента мы собрались вернуться к родителям в генерал-губернаторство. В Вильно была даже создана комиссия, которая организовывала такого рода переезды для «арийцев». Слышал, что один из наших коллег, который при Советах сидел в тюрьме за подделку въездной визы, получил в Литовском Красном кресте свидетельство, что был при Советах политзаключённым и пешком добрался в Бохну возле Кракова. Парень был очень шустрый, на еврея мало похож и владел польским языком.

[Заключение — работа в обувной мастерской]

Итак, 13 июля 1941 г. (это памятный для меня день) мы, я и мой коллега из Лодзи, вышли утром из дома. Было воскресенье. Мы сняли с себя опознавательные знаки (они висели через шею на плечах и впереди как хомут), в бюро заявлений выписали нам два направления и отправили в здание Красного креста. Мы были уже у входных дверей здания, когда нас схватил за шиворот какой-то неказистый мужчина и начал ругаться по-литовски, двигая руками как будто в поисках револьвера. Во всяком случае, понимая немного по-литовски, я понял, что его так взволновало. Он узнал в нас евреев (не знаю, по мне или по моему коллеге) и возмущался, что сняли знаки, шли тротуаром и говорили по-польски — ведь всё это евреям было запрещено. Досталось мне при этом по шее, после чего он завёл нас в здание. Так мы попали куда хотели, но не как посетители, а как арестанты. По дороге надели через головы свои жёлтые звёзды, а перед тучным, несколько более порядочным с виду чиновником я начал объясняться по-немецки, протянув ему направление. Он посмотрел на нас с жалостной усмешкой (не было ведь тайной, что творилось с евреями) и объяснил нам, что это невозможно.

Плечистый тип не успокоился, живо жестикулируя, гневно возмущался, называя нас жидами, комсомольцами и ещё какими-то менее приличными выражениями на своём языке, не возмещая, к счастью, свой гнев на наших шеях. Со стороны чиновника не было никакой отрицательной реакции, и мы вернулись бы домой, если бы не первый литовец, который не хотел сдаваться. Он выскочил на улицу и привёл литовского полицейского, который скорчил такую мину, будто ему жить не хотелось. Тот забрал нас в полицейский участок, но дело совсем не выглядело так трагично, как запомнилось. Хотя перед упомянутым чиновником я и пустил пару слёз, но не мог понять, откуда у него эта совершенно необъяснимая ненависть, тем более, что и я не был другом Советов.

В участке уже было собрано несколько пожилых евреев купеческого или, может быть, чиновничьего сословия. Через час привели ещё нескольких. Так собралась солидная группа. Нас всех забрали, построили четвёрками и отправили в полевую военную пекарню, разместившуюся во дворе бывшей гимназии. Здесь лежали брёвна, которые надлежало распилить и порубить. Мы с коллегой сразу принялись за работу, и всё шло нормально, но было там, как я уже говорил, несколько пожилых евреев, непривычных к физическому труду, а дрова они уж точно никогда не рубили. Было им лет под шестьдесят, одеты прилично. Нашлось несколько немцев, которым нравилось использовать хребты стариков, чтобы проверять на них твёрдость поленьев и обухов топоров. Никогда ещё, ни прежде, ни потом (даже в участке) не видел, чтобы можно было так ужасно избивать во время работы беззащитных невинных людей.

После каждого подъёма и опускания топора на их спины падали тяжёлые поленья, направляемые рукой немецкого пекаря-фельдфебеля. А когда один из этих несчастных свалился на землю и из его рук выпал топор, то немец, подняв топор, пытался заставить беднягу встать, опуская топор раз за разом обухом на спину лежащего, с диким воплем повторяя приказ: wirst du aufstehen?! (ты встанешь?). Мы его подняли, чтобы после минутного отдыха начать колоть снова. Троим так досталось. Когда относил дрова в сторону, то заметил дыру в заборе, через которую мог бы сбежать, но мне жаль было коллеги и я боялся, что когда заметят, что меня нет, могут отыграться на оставшихся. Часа через два пришёл гауптман, который запретил необузданному фельдфебелю и его людям продолжать забаву. Не могу опустить небольшое обстоятельство. Когда упомянутый унтер-офицер издевался над одними, другие солдаты, вынимавшие свежий хлеб из ближайшей печи (полевой, на колёсах), бросали нам и двум другим парням, бедно одетым, большие куски хлеба. В пятом часу закончили работу и думали, что тотчас отпустят домой.

Тем временем упомянутый литовец-полицейский, который нас привёл, построил нас снова четвёрками и повёл в участок на ул. 3 мая, напротив здания гестапо, возле которого было заметно оживлённое движение. Немцы в форме скомандовали литовцу направить нас во внутренний двор здания. Внутри здания мы попали в «настоящие руки». Здесь было много евреев, согнанных из всего Вильно, среди прочих (как оказалось позже) захватили и нашего руководителя, который организовывал побеги из Львова в Вильно. Не помню точно, но казалось, что это продолжалось с самого утра. Ко мне подошёл оберштурмбанфюрер, руководивший «экзекуцией» и, оценив мой неприглядный вид, спросил:

— Wie alt bist du?

— 19 Jahre — ответил я. Видимо это был слишком большой возраст, чтобы оставить мена в живых, потому что он отошёл — потом я снова имел с ним дело. Позже я узнал, что вроде бы какого-то гестаповца ранили кинжалом. И это была месть.

Загнали нас всех (человек 200-300) в маленькую комнату и приказали всем сесть на пол. По пути били нагайками, но мне удалось ускользнуть и избежать ударов. Кажется, мы были не первой партией с утра. Через минуту вошёл жалостливый немец (вахмистр, с которым я позже подружил) и, видя, что мы не можем поместиться полусидя, позволил всем встать. Собрал всех на одной стороне помещения (только под окном остался лежать пожилой еврей, о котором я говорил) и мы стали по очереди подходить к стоявшему у дверей столику. Никогда не видел столько взволнованных людей. Нам приказали вынуть всё из карманов, часы, перстни и сложить в платок. Пол тут же покрылся банкнотами — люди, у которых было много денег, пытались всунуть их другим, а те не брали и незаметно бросали деньги на пол. Я велел коллеге стать за мной, чтобы, если нас куда-то повезут (на это я надеялся), мы остались бы вместе.

Стоявший у дверей мягкосердечный немец, увидев меня (а я был в очереди третьим) легко одетым, без пиджака, в спортивных штанах, без носков, чем выделялся в толпе, видимо, обратил внимание на мою арийскую внешность и спросил:

— Еврей?

— Еврей — ответил я.

— Отец еврей?

— Да.

— И мать?

— Жаль!

Почему жаль — не было времени разузнать, потому что прозвучало der nächste — следующий.

То, что делалось перед столиком, происходило так быстро, что почти не запомнилось. Выкладывали вещи в платочке на стол, потом молниеносно задавали вопросы под стук пишущей машинки и жесткий до боли вой-окрик, которого не слышал, будучи в комнате: Фамилия? Имя? Еврей? Где родился? Когда? Профессия? На последний вопрос задержался на секунду с ответом, пытаясь лихорадочно сообразить, какую профессию назвать. Наконец вымолвил: Schuster — сапожник. Zurück! Alles zurück! (Вернуть! Всё вернуть!) — мне всё вернули, подсунули на подпись бумагу, и немец сам провёл меня в сторону между своими коллегами, стоявшими с резиновыми палками в руках, вывел за дверь и поместил в маленькую клетушку под лестницей. Через минуту снова раздались обычные вопли. Я был так взволнован, что забыл, что кричать мог мой приятель, который стоял за мной и был не сапожником, а ткачом. Каждую минуту или полминуты раздавались одиночные крики от рядовых ударов, затем они переходили в общий вой, слышно его было всё тише, пока он не прекратился.

В течение полутора часов привели ещё двоих халявщиков и сапожника. У входных дверей, напротив которых я сидел, остановился автомобиль, и немцы вывели еврея, одетого как из раввинской школы, несущего в руках Пятикнижье в свитке. Через минуту подошли двое гражданских, которые, как стало ясно из их разговора с немцами, были корреспондентами газеты. Они смеялись и фотографировали.

Наконец крики на миг утихли, нас четверых подняли и, громко крича: nicht schlagen! (не бить!) — проводили по лестнице вниз. Только теперь я понял, откуда крики. На ступеньках стояли человек 10 немцев, голых по пояс, с резиновыми палками в руках. Сверху крикнули вновь: nicht schlagen! Нас загнали в маленькую боковую каморку, где было уже 12 подобных нам сапожников. Затем возобновились и крики, заканчивающиеся звуками падения тел, открыванием двери, глухим стуком сбрасываемого тела, закрыванием двери.

Мне не пришло в голову поблагодарить Бога, который велел мне использовать «сапожничество», что сохранил от побоев, думал единственно о том, как долго можно прожить без еды, если бы хотели расправиться с нами здесь. Экзекуция продолжалась допоздна. Наконец, когда стемнело, во двор съехалось большое количество автомашин, послышались звуки открываемых засовов, подгоняющие крики немцев и быстрые шаги множества людей по ступенькам. Видимо, посадили их в грузовики и увезли. Через какое-то время пришли и за нами, проводили через двор и заперли по четыре человека в камерах на противоположной стороне. Принесли сладкий кофе, после чего закрыли до утра.

Утром пришёл немец, к которому нас привели. Он взял меня и обошёл всех гестаповцев, собирая остатки хлеба, сухарей и т.п. für die Schuster (для сапожников). Потом собрал нас в большой комнате и объяснил, что будет с нами делать. Немцы нашли у еврея-сапожника много кожи и решили организовать мастерскую. За два дня свезли взятые у евреев машинки, приспособления, сапожный инструмент, после чего началась работа. Со знанием немецкого я стал бухгалтером и должен был заносить всякий ремонт и выполняемую работу в книгу, записывать фамилии владельцев обуви, нумеровать каждую пару обуви, чтобы ни одна не пропала и пр.

Позже, когда была организована ещё одна мастерская из мастеров-поляков, моей обязанностью стало поддерживать связь между нами, работавшими в заключении под замком, и носить им материал со склада, ключ от которого был у меня. Я ходил также трижды в день за едой в стоявшую во дворе воинскую кухню, обычно с кем-нибудь ещё. Моей обязанностью была также ежедневная утренняя чистка обуви для 8-10 немцев высшего ранга, которую они выставляли в коридор; делал это с помощью ещё одного, чтобы успеть во-время. Вот так, по сравнению с другими, работавшими в камере, имел свободу и достаточно оказий, чтобы сбежать. Однако не стремился к этому, потому что так было для меня лучше, чем в городе, где число моих коллег постоянно уменьшалось. Узнал об этом от Стефании (коллеги из нашей группы), которой разрешалось приходить к нам как родственникам. О ранее упомянутом коллеге она ничего не знала, зато я знал, что повидимому он был убит в тот же вечер или на следующее утро, потому что евреев никуда не вывозили, кроме Понар, где были массовые захоронения. Изо всех попавших в облаву 13 июля (500 — 700 человек) спаслось только 17 сапожников, среди них по воле Провидения оказался и я, а из тех 17-и мне было лучше всех, и был я самым свободным из них. Однако этот период относится к наиболее ужасным в моей жизни.

Здесь я воистину узнал, как низко пала еврейская душа, каким здесь ничтожным и паскудным до последних границ стал этот народ, узнал не только по другим, но и сам по себе. Так, здесь в заточении, я оказался способен на такие вещи, которых никогда бы себе не мог представить и никогда бы не поверил, что он на такое способен. Я научился воровать и обманывать, сквернословить в самых худших выражениях и ругательствах, однажды даже специально спровоцировал одного из товарищей по неволе, чтобы он ударил меня, с тем, чтобы другие бросились на него и т.п. Хорошо ещё, что Господь Бог не дал мне там долго оставаться, хотя я и не стремился уйти и, будучи иногда голодным, опасался, что в городе буду в гораздо более худших условиях, к тому же ещё долго ничего не знал о судьбе попавших со мной в облаву евреев ни о других, схваченных на улицах.

Однажды один охранник-литовец сказал, что мне здесь неплохо, что если бы я знал, что творится в городе, то… не хотел даже говорить, что там творится. Вахмистр, берлинец, с которым я сошёлся довольно близко, считал меня за полуеврея, потому что я сказал ему, что не знаю, были ли деды мои евреями, и советовал мне написать немцам об этом. Я поспешно воспользовался этим, желая дать о себе весточку родителям, но письмо это почтальон не принял, а на своё имя послать боялся. Гестаповская команда, для которой мы работали, могла покинуть Вильно, и существовала опасность, что мастерскую вместе с нами ликвидируют.

[«Возвращение домой» — домашний арест]

К счастью, новый командир пожелал нас ещё сохранить. Он пошёл ещё дальше, потому что через 6 недель ареста позволил нам на ночь покидать мастерскую и ночевать в городе, а рабочие места перенести на место ликвидированной польской мастерской. Это было 22 июля 1941 года. Я вернулся таким образом «домой» к великому удивлению жильцов дома, ибо до сих пор не слышно было, чтобы кто-нибудь вернулся. Перед освобождением нам было строго запрещено говорить что-либо о том, что видели и слышали. Один из немцев пригрозил нам, что если его ботинки не придутся впору — всех перестреляет. Мы думали, что шутит, но я считал, что он сказал правду, ибо стреляли и по более мелкому поводу, и вообще без поводов. К счастью ботинки пришлись впору.

Я снова оказался в нашей квартире. Никого кроме меня и Штефи не осталось. Из трёх наших мужчин остался я один, поэтому соединили наше хозяйство с двумя другими группами, в которых остались две девушки. Несколько товарищей работали на торфоразработках возле Вильно. Теперь в общем хозяйстве не нужно было столько посуды, и поэтому последние лишние кастрюли обменяли на картошку. Я, хотя и ночевал дома, все же получал в мастерской кусок хлеба и порцию супа, так что приходил не голодный. Приносил домой пару стелек, резину на каблуки, гвозди для подбивки башмаков, украденные у немцев. Домой вернулся в четверг.

В наступившую пятницу, идя по улице, был остановлен каким-то человеком, едущим на телеге, который предложил мне подсесть. Посадил меня рядом с собой. Я поблагодарил его и, чтобы не обидеть, взобрался. Он рассказал мне, что живёт около Понар и знает точно, что там уже два месяца расстреливают евреев, что всё больше их будут стрелять, однако есть у него знакомый немец, который может дать ему разрешение нанять работника-еврея. Я сказал ему, что очень благодарен признателен, но сейчас мне неплохо, я работаю на гестапо, но его адрес на всякий случай запишу — может быть найду такого человека. Он убедил меня, что я смог бы у него и четыре года просидеть, пока война не кончится. Не очень я ему верил. Думал, что об этих расстрелах он говорит, чтобы напугать меня и склонить к работе. Но у меня не было намерений откаываться от теперешней работы — я чувствовал себя в безопасности, имея бумажку с печатью СД.

Но всё случилось не так. И когда вспоминаю об этом, то верю, что это Бог сподобил меня встретиться с этим человеком, буквально за два дня до новой опасности. В воскресенье 31 августа или в понедельник 1 сентября, идя с работы в пятом часу, я был задержан на углу двух улиц, по которому проходила страшная процессия. Из ворот одного из домов чередом выходили четвёрками евреи — мужчины и женщины, старики и дети. Все шли с котомками за спиной, кто что смог взять. По обеим сторонам этой процессии шли литовцы с палками, которыми угощали медленно идущих, некоторые были с карабинами. Старый еврей упал, измученный, на мостовую. Его взяли за ноги и поволокли во двор. Еврейка, голосящая над ним, получила палкой по спине и пошла дальше.

Наконец все прошли, а из ворот вышло несколько немцев. Держа моё Bescheinigung (удостоверение) в руках, хочу идти дальше, но меня задерживают и толкают в ворота, во двор. Двор небольшой, 15 на 20 метров. Подхожу к литовцу, унтерофицеру, показываю своё удостоверение, объясняясь по-немецки, в ответ получаю пощёчину. Собирается всё больше евреев, выгнанных из квартир, с узлами. Все думают, что их гонят в гетто, которое должно быть обшим для всех евреев Литвы в одном из литовских местечек. Но теперь я знаю, что место это — Понары, а жильё — могила.

[Побег из западни]

Когда наша толпа настолько увеличилось, что можно было двигаться незаметно, я стал обдумывать возможность побега, но о нём не могло быть и речи. Единственное, что оставалось — это лестница, ведущая в открытый подвал, но она, наверное, охранялась. На всякий случай, однако, осторожно, чтобы меня не заметили, сошёл по ней и в темноте начал искать укрытие. До тех пор я никогда не попадал в такую ситуацию. Все двери, ведущие в сарайчики подвала, были заперты. В какое-то мгновение мне удалось в одной из них отодвинуть доску, наверное благодаря моему ангелу-хранителю. Слава Богу, не нужно было широкого отверстия, с трудом втиснулся в каморку, по потолок заваленную разным барахлом. Задвинул доску на прежнее место, снова, видимо, с помощью моего ангела, каким-то чудом взобрался на самый верх, стараясь принять положение, в котором меня нельзя было заметить со стороны: ни от дверей, ни через щели соседних сараев. Наконец, успокоился.

В подвале собралось уже много людей, потому что слышались два или три голоса, говорили по-литовски, через щели виден был свет электрического фонарика. Слышны были проклятия, звуки ударов палкой по спине и быстрые шаги (видимо, кого-то схватили), потом искали, искали, посветили в мою каморку и… ушли. Я первый раз за последнее время молился Богу, молился своими словами, чтобы меня сохранил. А когда полицейские ушли, поблагодарил несколькими словами. Бог выслушал меня и снова учинил чудо, снова спас меня.

Через какое-то время во дворе всё стихло и успокоилось, никого больше не собирали. На сякий случай я остался ещё на пару часов, а когда стемнело, потихоньку, с превеликой осторожностью вышел той же дорогой. Только в одном жилище был свет, оттуда вышла женщина, наверное, сторожиха. Я видел её в полдень во дворе, но, поскольку её физиономия мне не понравилась, в её направлении не пошёл. В доме стояла тишина, из подвала тоже никто не выходил. Видимо, из всех людей, бывших там, спасся я один, а было их где-то в пятом часу собрано наверняка больше трехсот человек.