![]()

Мирон Я. Амусья, профессор физики

В ежедневной сутолоке

(Как сегодняшний пустяк становится послезавтрашним событием)

Я ловлю в далёком отголоске

Я ловлю в далёком отголоске

Что случится на моём веку.

Б. Пастернак

Человеку трудно предвидеть в цепи незначащих многочисленных пересечений с другими людьми то и те, которые вскоре или через годы окажутся очень важными и вспоминаться, как некие вехи. Но, под грузом возраста, подобные последовательности сами, в обращённом направлении времени, будоражат память. Данная заметка посвящена именно такой цепочке.

Итак, много лет назад, году в 1981, наш сын решил проехать по Волге на теплоходе. Туристическая путёвка была дорогой и по некоторым причинам неинтересной. Гораздо привлекательнее, решил он с приятелем или приятельницами, купить билеты на рейсовый теплоход. Этот теплоход, хоть и покрывал расстояние до Астрахани и обратно дней на пять быстрее туристического, но представлял пассажиру значительно большую свободу, был, как говорили, гораздо менее загружен, а поездка на нём стоили существенно меньше, чем туристическая путёвка.

Одна беда — билеты были дефицитом. Без наличия знакомства в кассе за ними была длиннющая очередь, в которой надо было отмечаться каждую субботу довольно рано, ездя для этого на речной вокзал, что от нашего дома означало — почти через весь Ленинград. Процедура отметки была растянута на несколько месяцев, и, молодо-зелено, нашему сыну скоро надоела. Очередь могла пропасть, что нас, родителей, огорчало. И хоть мы с женой не имели до того никаких планов, как говаривала незабвенная Миронова, «шлюзоваться на Волге», но переняли очередь, и стали отмечаться сами.

В день продажи билетов мы были приятно удивлены — народу оказалось мало, билетов довольно много, и наши номера обещали заслуженный успех. Радость при мысли о скором и достойном вознаграждении относительно долгого терпения определяла хорошее настроение. Казалось, что сегодня мы проведём в очереди совсем немного времени и обзаведёмся билетами.

Однако перед открытием касс выяснилось, что мы сильно ошиблись, не заметив или не придав должного значения маленькой надписи около окошка кассы: «Инвалиды войны обслуживаются вне очереди!». На момент открытия их оказалось чудовищно много. Казалось, что все, пострадавшие в ходе Великой Отечественной войны пришли сюда, чтобы прокатиться по Волге. Энергичные и напористые, они знали, как надо брать штурмом существенно более укреплённые пункты, чем несчастная билетная касса. Ситуация мгновенно преобразилась, и перспективы нашего успеха меркли с каждой минутой, а инвалиды всё прибывали.

Но не уходить же просто так, бросив «коту под хвост» столько недель отметок! Когда подошёл наш с женой нескорый черёд, народу, впрочем, как и билетов, осталось совсем ничего. Поскольку «выдавали» по два билета в одни руки, мы взяли по каюте первого класса (других уже не было) на предпоследний и последний рейсы сезона по маршруту Москва — Астрахань — Москва. К этому времени навигация по маршруту Ленинград — Москва, и, особенно, двадцать дней спустя обратно, из Москвы в Ленинград, заканчивалась из-за обычных осенних штормов на Ладожском озере. Но поездка в Москву была для нас уж совсем привычным делом.

Взятые из простого упрямства, билеты на оба эти, как сейчас говорят, круиза, в итоге привели к неожиданным результатам, выходящим далеко за рамки чисто экскурсионного интереса. Для нас с женой они имели интереснейшие последствия, дав очень яркие впечатления на годы вперёд.

Начну с нашей собственной поездки. Каюта первого класса на трёхпалубном, длинной метров в сто, теплоходе, построенном в ГДР[1], была вполне комфортабельна, имела определённые удобства, а окно выходило на прогулочную палубу. Пассажиры первого класса, в основном ехавшие по кольцу Москва — Астрахань — Москва питались в красиво убранном, с большими окнами ресторане, по предварительному заказу. Мясо и рыба-толстолобик были в полном достатке. Несколько часов после завтрака и до обеда, а иногда и целый день, теплоход стоял в одном из интересных волжских городов. В портах остановки можно было заказать такси или автобусную экскурсию. Тогда посмотрели Углич, где зарезали царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Остановились, пусть и на короткое время, в Рыбинске, Ярославле, Костроме, Горьком[2], Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде, Астрахани — всех и не упомнишь. Это была поездка по России не только в пространстве, но и во времени, поскольку пунктами остановки были города, важнейшие в русской истории.

Пропущенные при движении по Волге «вниз» города становились пунктами остановки на пути «вверх». Упомяну также, оставляя в стороне их хозяйственную пользу (или вред), живописнейшие искусственные моря-водохранилища — Рыбинское, Горьковское, Куйбышевское и Волгоградское. Не любитель церквей, должен отметить, что и тогда, немногочисленные, оставшиеся после советского погрома, они придавали городам красоту и некую индивидуальность. Удачно поставленные, церкви украшали и холмистые берега. Поразительно, но в ряде городов были довольно богатые музеи живописи. Сами города, их здания, памятники, улицы были в хорошем состоянии. Хватало в магазинах и всевозможных «побрякушек», которыми постепенно заполнялась наша каюта. Многие из них до сих пор стоят и висят у нас в квартире. С чисто экскурсионной точки зрения, до сего дня, хоть и много где после этого побывали, вспоминаем поездку по Волге с большим удовольствием.

Контрастом, по сравнению с Ленинградом и Москвой, была абсолютная пустота от чего-нибудь съедобного в продуктовых магазинах и их крайняя малочисленность. Не 6ыло видно ни кафе, ни ресторанов. Во всяком случае, они не бросались в глаза. Инопланетянин или наивный иностранец мог бы подумать, что в СССР выведена порода людей, обходящихся без еды в нормальном понимании этого слова. Мы нигде не видели и сколько-нибудь изобильных базаров. Откуда люди брали еду — не знаю, но на каждой остановке, особенно на пути обратно, пытались прорваться на теплоход и что-то купить. Больше чем едой, однако, норовили поживиться куревом. Сами некурящие, мы этой проблемы ни оценить, ни понять не могли. Наш же теплоход, загруженный продовольствием на весь маршрут, от Москвы до Москвы, был, как, вероятно, и другие теплоходы, рейсовые и туристические, в глазах аборигенов движущимся островом благополучия и достатка.

Капитан, который своим вниманием, как и положено, одаривал первый класс, приглашал нередко к себе на мостик. Для меня, судостроителя по первой профессии, это было особенно интересно. Он, кстати, обещал нам изобилие чёрной икры, разумеется, от браконьеров, во время почти суточной стоянки в Астрахани. Там, однако, ждало разочарование: в борьбе против браконьеров был пришедшийся на наш приход кратковременный всплеск. Даже явно пронырливый новый, астраханский, знакомый потерпел фиаско, но зато наградил нас огромным арбузом. Он оказался снабженцем, поставляющим южные вина в Ленинград. Привозил он их туда в двух большущих цистернах, которые разливались в бутылки уже в Ленинграде. В портфеле же снабженец имел самые разнообразные этикетки знаменитых южных вин с какими угодно сроками выдержки. Поклейка зависела от наклонностей и нахальства продавцов вина в бутылках. Для «достойных людей» он вёз и натуральный продукт, на краткое время приобщив нас к кругу избранных. Разница была впечатляюща. От него же я узнал, как с помощью шприца и тонкой иглы заменяют какой-нибудь южный высококачественный коньяк заурядным креплёным пойлом — народ всё «хавал».

В поездке я вставал очень рано и занимал место в носовом салоне, что был через две каюты от нас. Передо мной разворачивались картины незабываемой красоты, прямо, как в «Клубе кинопутешествий». Особенно впечатляли рассветы. Не склонный к ранним подъёмам, я вставал, тем не менее, около шести, признаюсь, не только и не столько из соображений внешней эстетики, сколько движимый желанием написать книгу «Атомный фотоэффект», на черновой вариант которой «ассигновал» месяц. Вот от этого графика я и не хотел отказываться.

Однако уже до завтрака другие люди появлялись в салоне или заглядывали в салон с прогулочной палубы. У жены спрашивали, не студент ли я, готовящийся к экзаменам. Постепенно возникали более общие разговоры, в которых сначала участвовала только моя жена, а позднее присоединялся и я. Публика была интересная, слегка диссиденствующая, увлечённая политикой, протестной литературой и по разным причинам, включая и своё происхождение, еврейским вопросом. Так, один из наших попутчиков составлял списки выдающихся евреев — Героев Советского Союза, генералов. Насколько помню, его фамилия была Штейнберг, по более поздним фотографиям заподозрил, что нашим попутчиком какое-то время был Марк Штейнберг, позднее ставший известным своими писаниями о заслугах евреев в войнах и разведках. В дискуссиях активным и непременным участием, и несколько вызывающим радикализмом, что ли, выделялась Лена (или Елена Ильинична), довольно ещё молодая, с семитской, как мне казалось, внешностью.

Однажды, когда дебаты подзатянулись, став весьма острыми, и наш мини-кагал начал явно раздражать других пассажиров, Лена предложила пройти в её каюту. Предложено — принято, и мы переместились в двухкомнатный люкс со всеми удобствами. Помимо удобств, там находился муж Лены, человек, заметно старше нас, представившийся Николаем Ивановичем. Высокого роста, седой, подтянутый, он до того в наших дискуссиях ни разу участия не принимал. И сейчас, поздоровавшись, он сел в сторону, а мы продолжали спор.

Конечно, тот факт, что эта пара занимала «люкс», которых на теплоходе было всего два, нуждался в объяснении. Такую каюту не предоставляли «людям из очереди». Тем более, что, как рассказал капитан, в предыдущем рейсе второй люкс занимал помощник Брежнева Александров. Сейчас второй «люкс» пустовал, но моё предложение доплатить разницу, с тем, чтобы нам с женой перейти в «люкс», капитан отклонил твёрдо, сказав, что этими каютами напрямую распоряжается его начальство.

Я никогда не отличался особой сдержанностью в высказываниях, а существующая власть вызывала стойкую неприязнь. Помимо ежедневных трудностей, типа очередей буквально за каждой мелочью, раздражающего дефицита, попыток регулирования и управления всем и вся, шлагбаума на пути заграницу в положении «закрыто», необходимости бесконечных разрешений для публикации каждой статьи и тезиса доклада, была и фундаментальная причина этой неприязни. Я имею в виду явный, почти открытый антисемитизм и совершенно неприличный антиизраилизм власти. О последнем не давали забывать буквально ежедневные врущие статьи в газетах, мерзкие передачи по радио и ТВ

Чего бы мы ни касались в разговорах, всегда было за что ругнуть «мелуху»[3], и я редко упускал эту возможность. Словом, наша привычная «салонная» беседа продолжилась и в «люксе», теперь уже при наличии молчащего «собеседника».

Так получилось, что на последующих остановках мы гуляли вчетвером, парами. Я разливался соловьём за двоих, а позади следовали наши вполне взаимно говорливые дамы.

Уместно сказать, что одной из ещё не упомянутых мною достопримечательностей почти всех городов на пути следования теплохода были специальные магазины, продававшие заграничную одежду, обувь и домашнюю утварь за так называемые сертификаты — квази-деньги, которых было несколько типов. Их получали моряки, ходившие в заграничные плавания, некоторые советские служащие за границей и научные работники, которым выплачивали гонорары за работы, публиковавшиеся в иностранных издательствах, в валюте, в основном — в долларах США.

К описываемому времени я уже несколько лет получал за статьи оплату в сертификатах, и потому походы в соответствующие магазины, обычно расположенные в центре осматриваемых городов, был обычным элементом прогулки. И надо же было так случиться, чтобы именно в Ульяновске, на родине основоположника советского «чуда», я увидел очень понравившиеся мне туфли. Определённо, это была любовь с первого взгляда! Но сертификаты оказались забытыми в каюте. «Не беда. Я могу вам одолжить», — предложил Николай Иванович и вынул 500-рублёвую бумажку. Купюру такого достоинства я никогда дотоле не видел. Поэтому, едва выйдя из магазина, сказал: «Николай Иванович, я всё рассказываю о себе. Говорю, где и кем работаю, а про вас ничего не знаю. Откуда у вас сертификаты? Вот я их получаю за статьи в валютных журналах. А вы?». «Мне ими платят часть зарплаты»,— ответил он. «А что это за работа такая, за которую платят валютой?»,— спрашиваю в ответ. Он и говорит — «Я — генерал». Я не отступаю — «Полноте, Николай Иванович. У меня есть знакомые генералы, но они не получают валюты». «Это зависит от места работы»,— слышу я, но продолжаю приставать: «Так что у вас за место такое?»

Слово за слово, и он в итоге всё-таки сообщил, что фамилия его Бодров[4], что он — генерал-майор и начальник Управления правительственной связи КГБ СССР. Я несколько пожалел, что страдал хроническим недержанием языка, проявляя, столь открыто, эту болезнь при чиновнике, который по долгу службы, как выяснилось, докладывает председателю КГБ Андропову о состоянии дел в своём управлении два раза в месяц.

Однако наши прогулки и разговоры продолжались, не меняя стиля и содержания, как и до выяснения его места работы. Я с удивлением узнал, что крамола, разумеется, словесная, совсем не редкость среди верхушки КГБ. Представление об отнюдь не монолитной ортодоксальности «рыцарей плаща и кинжала» для меня стало новым. Очень хотел узнать, как люди попадают в этот «орден»: из-за тяги к обманчивой романтике, врождённой испорченности и садистским наклонностям или по какой-либо иной причине.

Как оказалось, мой новоявленный знакомый попал в КГБ случайно, сразу из армии. Во время войны его несколько раз забрасывали в немецкий тыл, к партизанам. К концу войны, едва перейдя двадцатилетний рубеж, он уже имел пять боевых орденов[5]. Его просто направили в КГБ, где, желая далее учиться, он выбрал в качестве будущей специальности связь. Это давало имеющую широкое применение профессию, и в дальнейшем избавило его от прямого участия в грязных и «мокрых» делах ведомства. Однако, став начальником управления, он был хорошо знаком со своими коллегами, для которых эти дела были рутинной практикой. Помню, как мы как-то говорили о смерти Амальрика, известного диссидента, тогда недавно погибшего в Испании при странных обстоятельствах. Я стал доказывать, что без агентов СССР дело здесь не обошлось. Моя жена не соглашалась: «Тебе всюду чудятся эти агенты», но Николай Иванович возразил ей: «Анэта, Мирон прав. Я знаю человека, который отдал приказ».

После поездки по Волге мы продолжали встречаться сравнительно регулярно, когда бывали в Москве или наши новые знакомые — в Ленинграде. Мы знали, что Елена Ильинична Садовникова — психоневролог, владеет техникой гипноза, работает в Институте им. Склифосовского, и лечит, в том числе и на дому, высокопоставленных алкоголиков. У неё дома стояла замечательная фотография моего кумира, В.В. Высоцкого, с трогательной надписью на лицевой стороне «Ленке — спасительнице». Не спасла, как известно…

Уйдя в отставку, Николай Иванович сохранил и старые связи. С ним было очень интересно разговаривать именно из-за обилия информации «из первых рук». От него, к примеру, я узнал, что арестованные по делу о первом полу-публичном праздновании дня рождения Гитлера в Москве — сплошь дети высокопоставленных родителей. Метаморфоза поколения, которое возлюбило вроде бы заклятого врага своих родителей, производила сильное и крайне неприятное впечатление.

В память врезался эпизод, показывающий огромный страх подчинённых перед начальниками в органах так называемой государственной безопасности. Как-то, пообедав у нас дома, мы поехали к ним в гостиницу. Они остановились в Доме приезжающих учёных Академии Наук, что на улице Халтурина, вблизи Эрмитажа. Это заведение имело очень дурную репутацию за многоместные, в плохом состоянии комнаты, простого заезжего сортира. Но я не знал, что под крышей и «крылом» этой гостиницы имеется пара великолепных, хорошо обставленных квартир для «особых гостей», где и жили наши знакомые.

Наш путь пролегал по Кировскому (сейчас Каменноостровскому) проспекту. На пересечении с Кронверкским проспектом, у памятника Горькому, располагался хороший, известный в Ленинграде кондитерский магазин. Вот туда-то наши дамы и решили заглянуть. Остановиться пришлось под знаком «остановка запрещена». Почти сразу подошёл милицейский капитан и потребовал документы, спросив, сознаю ли я, что нарушил запрет. Я признал проступок, извинился, но просил о снисхождении и обещал быстро уехать. Моя покладистость не смягчила стража порядка, а только распалила его. Он буквально орал, требуя немедленно убраться, чего я, понятно, сделать, не мог. И тогда Николай Иванович сказал мне: «Мирон, у вас не получилось. Теперь дайте, я попробую». Он вышел из машины, остановился у радиатора и негромко так сказал: «Капитан, подойдите сюда». В ответ тот рявкнул «Чего?». Но подошёл и взглянул на раскрытое перед ним удостоверение. Его лицо буквально исчезло, обратившись в абсолютно белое пятно, и вместо рыка вдруг раздался лепет: «Но я же не знал, товарищ генерал. Простите, товарищ генерал. Не погубите, товарищ генерал».

Такой «жалкий лепет оправданья» я до этого слышал всего один раз, а после — никогда. Возможно, потому эти происшествия так врезались в память. Тогда, в середине семидесятых, я ехал в первый и, вероятно, последний раз в санаторий один. Путёвка была в Пятигорск, и всю дорогу я старался заниматься своим обычным делом — марал бумагу очередной статьёй, не забывая время от времени поглядывать в окошко. Мы были в купе вдвоём, и изредка перебрасывались с соседом фразой-другой. Наши впечатления всё время оказывались диаметрально противоположными. Например, я говорил о об увиденном за окном, как о гибели посева, а он как о замечательной перспективе на урожай. В моих глазах, коровы стада, мимо которого проезжали, были полудохлые и безмолочные, а в его — бодрые, упитанные, с раздутым от молока выменем. Со временем наши разговоры — перепалки удлинялись, но противостояние лишь усиливалось. «Наша промышленность никакой нормальной одежды не производит. Из-за этого на мне всё, до трусов и носков — заграничное»,— говорил я. Попутчик, куда изящней меня одетый, возражал: «А на мне всё советское. Вот даже это пальто пошили за два дня!».

Уже к концу поездки мы остановились на какой-то сравнительно крупной станции, и мой сосед вышел пофотографировать. Я остался в купе. И вдруг слышу крики: «Убрать аппарат! Кто вам разрешил фотографировать!?» А через пару мгновений крик перешёл в бессвязное, умоляющее бормотание: «Да я ж не знал. Простите, если можете, ради Бога». Вскоре в купе вернулся мой попутчик, и говорит: «Вот дурак. Не унимался, пока я не показал ему удостоверение». «Так покажите его и мне»,— говорю я. Отсюда узнал, что мой попутчик — первый секретарь горкома КПСС средней руки города. Название я забыл, но разницу во взгляде на окружавший нас мир, и причину этой разницы — понял. Узнав его место работы и должность, я показал ему начало статьи, где были указаны аналогичные мои данные. Долго ждал я «послания» в институт, и корил себя за несдержанность. Но обошлось без информации «по инстанциям».

Замечу, что оба описанных инцидента произошли десятилетия после грозной сталинщины, поездное в середине семидесятых, а автомобильное — уже в ходе перестройки. Тогда, казалось, не так-то просто было погубить и платформенного стукача, и ретивого милицейского капитана. Ан, нет, либо рабий страх сидел в душе, либо это только полу-постороннему наблюдателю вроде меня казалось, что наступили иные времена — не знаю. Но увиденную метаморфозу подчинённых «винтиков» запомнил навсегда.

Возвращаясь к теме повествования, скажу, что взаимоотношения с Леной и Николай Ивановичем прервались после «революции» 1991 г. С 1989 я начал всё больше времени проводить за границей. Вскоре всюду мы стали ездить вместе с женой. Поездки удлинялись, а время пребывания в Ленинграде, ставшем в одночасье Санкт-Петербургом, сокращалось. Незачем стало посещать Москву. Последний раз мы встречались перед нашей длительной поездкой в США. А затем, вероятно, сменился их телефон. Или, преуспев в новых условиях[6], наши знакомые переехали из хорошей квартиры в ещё лучшую. Тяга к улучшению у Елены Ильиничны была развита сильно…

Теперь пора перейти к описанию того, к чему нас с женой привела вторая пара билетов, купленная полу-случайно в кассе на пристани речного вокзала Ленинграда в далёком, 1981ом году. Желающих взять у нас эти билеты оказалось найти довольно трудно — поездка приходилась на слишком уж ненадёжное, с точки зрения погоды, время. Но в итоге выручила подруга жены, и это имело для нас значительнейшие последствия, поскольку сделало нас мини-меценатами.

Муж приятельницы, профессор-медик, из старой дворянской семьи, рисовал вполне неплохие акварели. Виды, открывающиеся с теплохода, просто тянули его руки к кисточкам. Появлялись всё новые и новые работы, что не прошло мимо внимания других, праздношатающихся по палубе попутчиков и попутчиц. Одна из них как-то сказала: «Мой знакомый, тоже ленинградец, рисует, как и вы, и будет рад показать, что у него получается». По приезде, приятельница жены и её супруг отправились в гости, и увиденное произвело на них сильное впечатление.

Начались уговоры, чтобы и мы с женой посмотрели работы художника Ивана Ивановича Орлова. Чем с большим энтузиазмом о них говорилось, тем более подозрительным и недоверчивым становился я. Непризнанный, непрофессионал — смотреть в городе с такими музеями и шедеврами живописи — не хочу. Не скрою, у меня предвзятое и неблагоприятное отношение к «непризнанным гениям». Оно во многом сформировалось под влиянием знакомства с этой категорией людей в области моей профессиональной деятельности. Во всех, лично известных мне случаях, «гении» оказывались просто невежественными дилетантами, к тому же довольно ленивыми и не способными разобраться в современной науке. Обычно все их знания основывались на какой-нибудь популярной книжке или паре-тройке популярных статей. Это, сдобренное непомерным самомнением, и составляло багаж, на основе которого они крушили современные теории и предлагали свои, новые и всеобъемлющие!

Тем не менее, мне пришлось сдаться, и пойти на «смотрины». Ужасно захламлённая квартира и, мягко говоря, скромная для немолодого человека профессиональная подготовка — учитель рисования в средней школе, предвещали попусту потраченный вечер. Это ожидание усилилось за чаем — амбиции хозяина насторожили бы даже очень терпимого. Наконец, появились папки с рисунками. «Тут придётся торчать, смотря и слушая, до ночи!»,— с тоской подумал я. Но зажгли верхний свет, стало возможным увидеть висящие на стенах акварели, открылись папки, и мы действительно сидели, поражённые чудом, до ночи. Таких акварелей, таких красок, такой техники мы с женой не видели дотоле никогда.

Вернувшись домой, мы долго не могли заснуть. Было впечатление, что увиденное не только проникало в сознание, но и напрямую воздействовало на подсознание, заставляя снова и снова видеть перед собой череду фантастических образов, загадочных пейзажей.

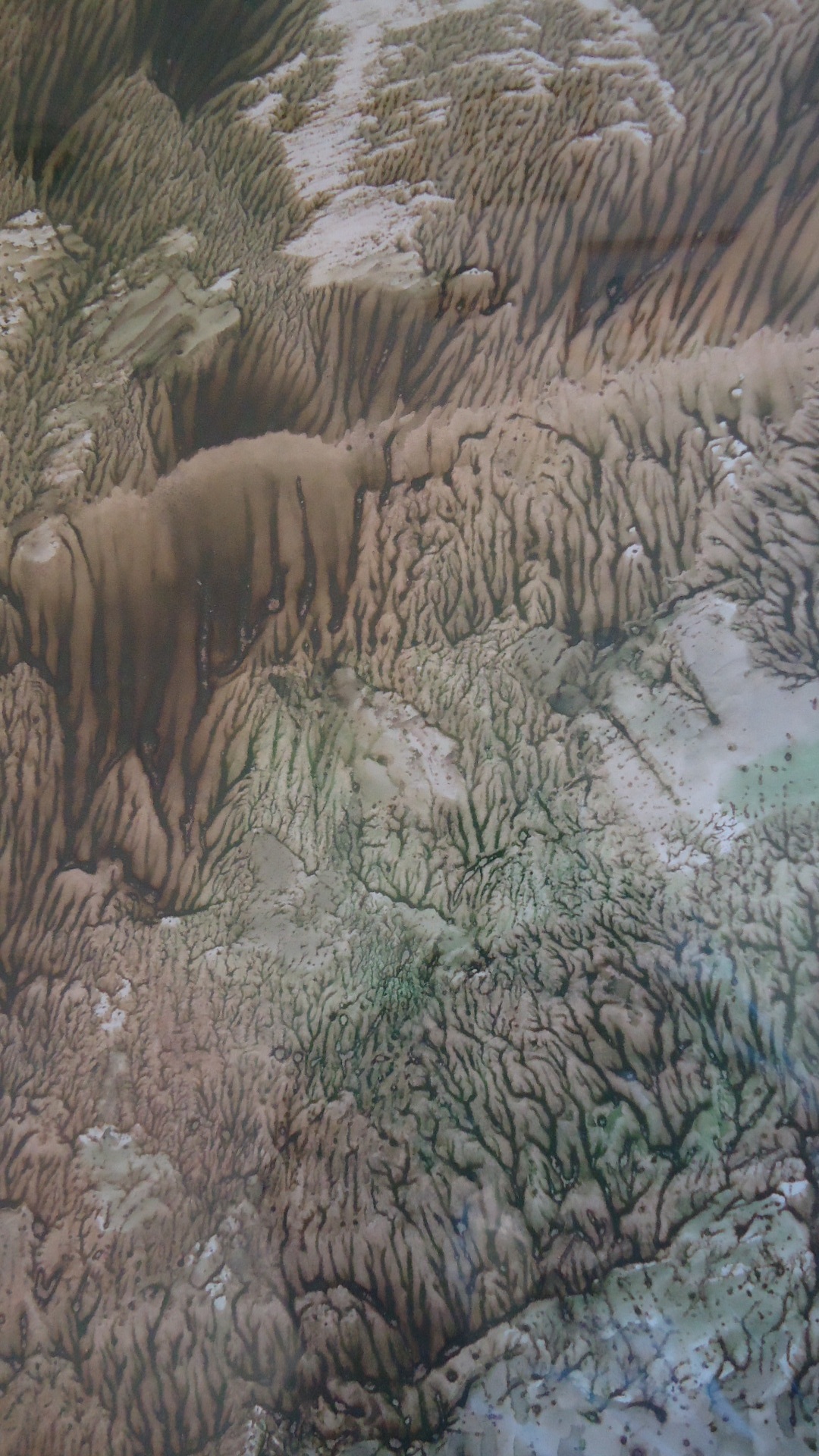

Наше знакомство быстро превратилось в дружбу, и визиты на квартиру Орловых стали частыми. Иван Иванович не скрывал, что в прямом смысле слова свои работы не рисует на бумаге, пользуясь, как почти все другие, кисточками и акварельными красками. Своей методы работы Орлов не скрывал. Он брал влажный ватман, лил раствор обычных акварельных красок на бумагу и прижимал всё это стеклом. Расплывающаяся на ватмане под давлением стекла краска высыхая, создавала фантастические образы необыкновенных цветов — по яркости и необычности сочетаний. Именно они глубоко проникали в наше сознание и подсознание.

То, что он рассказывал, казалось необычайно простым. «Такое и мы сможем»,— решил я, тем более, что немного баловался акварелью в детстве и ранней молодости. Бумага, краска, стекло у нас с сыном были определённо не хуже. А вот результатом, сколько мы ни старались, оставалась мерзкого цвета безобразная мазня. Иван Иванович считал метод своим изобретением. Он, да и мы тогда не знали, что сходные манипуляции с чёрной тушью ещё в древнем Китае создавали удивительные образы. Правда, теперь я уверен — не во всех, мягко говоря, руках.

Глядя на эти акварельные чудеса, я был уверен, что их ждёт славное будущее и широкая известность, наверное, как это столь принято в России, после смерти их создателя. Ведь писал же поэт: «Они любить умеют только мёртвых!». Я всегда был уверен, что слава человека, заслужившего её, особенно полезна ему при жизни, и решил, хоть в минимальной мере, поправить укоренившуюся традицию.

Я надумал организовать выставку работ Орлова в Физико-Техническом институте АН СССР, месте моей работы. Не буду преувеличивать — от меня не потребовалось мастерства Цицерона — в месткоме акварели произвели фурор, и там дали совсем неплохой зал для двухнедельной выставки. Я уговаривал Ивана Ивановича акварели продавать, но, как и во взаимоотношении с нами, он был щедр, и чаще дарил, чем брал деньги, при том — символические. Полунищая жизнь советского пенсионера, заметно ниже среднего уровня из-за работы учителем в младших классах, стала для него с женой привычной, а вот восторг окружающих был нов и явно приятен.

После Физтеха он получил возможность выставить свои работы и в ряде других городов и институтов, где водились физики, а их было немало — и Москва, и Новосибирск, и Ростов-на-Дону, и Воронеж — всех не упомнишь. Конечно, его поездки оплачивались принимающим институтом — дорога, пребывание, а успех был его — огромный и, по счастью, прижизненный.

В Академгородке была международная конференция, и зарубежные гости охотно покупали его акварели, увозя их, хотя и опасаясь претензий на таможне. Замечу, что с иностранцами Иван Иванович был строг и сдержан, оплату брал, чего почти не делал с соотечественниками.

Там же я познакомил его с Сергеем Петровичем Капицей, восторг которого был безграничен. Он буквально вцепился в пару акварелей, которые упрашивал продать, но тут же получил в подарок. Мы обсуждали с Капицей передачу в серии «Очевидное — невероятное» на тему превращения хаоса в порядок. Иллюстрацией такого перехода должны были быть астрофизические и биологические процессы, но центром предполагалось сделать часть, связанную с искусством — превращение беспорядочных толчков рук художника, управляемое, возможно, подсознанием, и приводящие к впечатляющим упорядоченным и узнаваемым образам. К сожалению, по ряду причин эта передача не состоялась.

Со ставшим уже обычным успехом прошла его выставка на зимней школе Ленинградского института ядерной физики. Там Орлов показал свои работы и академику Мигдалу, для которого скульптура, как и вообще всё изобразительное искусство отнюдь не были терра инкогнито. Мигдал хотел купить, но считал неудобным для себя взять подарок. Однако его сразил довод Ивана Ивановича. Тот сказал: «К вам придут знаменитые учёные, и, глядя на мои работы, спросят, кто это нарисовал. А вы скажете, что это сделал Иван Иванович Орлов. И это для меня много важнее денег, которые вы мне так хотите дать».

Автор, наверное, тысячи акварелей, возникающих из на первый взгляд случайных движений рук, Орлов работы свои, тем не менее, хорошо помнил, как будто каждую долго и тщательно продумывал. Это меня крайне удивляло. Помню, он был у нас дома, но две из своих работ не признал, говоря: «Это не моё!». «Помилуйте, Иван Иванович! Вот ваши подписи, даты работ. Как же не ваше?!». Он недоверчиво смотрел и крайне неохотно сдался, посетовав на начавшую подводить память. Но она-то была не причём. Просто, когда он подарил нам очередную акварель, в её центре был не очень удачный женский профиль, который Орлов «доделывал» кисточкой. Получилось, на наш взгляд, не очень. Я взялся исправить дело, но с каждым штрихом профиль становился всё хуже и хуже. Надо было что-то делать. И я разрезал рисунок на две части, вообще выбросив сомнительный профиль, поставил на перевёрнутую вверх ногами часть «орловскую» подпись (такое у меня хорошо выходило) и получил две акварели вместо одной. «Абстрактность скроет подделку»,— думал я, и ошибся.

Он обладал даром предвидения, этот школьный учитель рисования. Так оказалось в случае с Мигдалом, но не только с ним. Акварель Орлова висит в квартире и у Д. А. Гранина, в одной комнате, на стене напротив работы самого Павла Филонова. Несколько лет назад, будучи в гостях у нас, в Иерусалиме, где представлены отнюдь не лучшее из работ Орлова[7], знаменитый кинодокументалист Герц Франк был ими очень глубоко впечатлён.

Радость Иван Иванович доставил очень многим — не только посетителям его выставок, в итоге — многочисленных, но и нашим гостям, и тем, кому мы передавали его работы — в СССР и вне пределов той страны. Его дар предвидения проявлялся не только в акварелях. В общем, не старый, он как-то сказал: «Я скоро умру», и повторял это несколько раз. А через короткое время умер, когда жена его вышла в магазин буквально рядом с домом. За эти считанные минуты у него разорвалось сердце.

Интересно, что перестройка, приведшая к свободе выставок и беспрепятственной продаже художественных работ, не привела Ивана Ивановича к возможности улучшить своё материальное положение. Он не хотел тратить время на подготовку работ к продаже, не хотел стоять на улице со своими произведениями…

Иван Иванович буквально дал моей жизни новое измерение — я увлёкся организацией выставок художников, которые других возможностей выставиться, кроме как в залах физических институтов, не имели, или с обычными выставками испытывали затруднения. По предложению Орлова у нас прошла выставка Манюкова, покойного художника, так при жизни и не выставлявшегося, в некотором роде русского Джексона Поллока, просто опоздавшего родиться в нужное для придуманного им направления, время. Нашими гостями был, с моей подачи, и Алексей Исаков, яркий самобытный художник сюрреалистического направления, и Юрий Шевчик и целый ряд других. Замечу, что они не только получали стены для размещения картин, но и заинтересованную аудиторию, особо ценную, пока были «что-то физики в почёте».

Значительный интерес вызвала выставка стерлиговцев[8] — Геннадия Зубкова, Михаила Церуша и их коллег. Это были художники, вполне котирующиеся среди любителей искусства из иностранных консульств, в частности, американского, но отрешённые от официального искусства. Помню первое знакомство с Зубковым у него в мастерской. Все стены были плотно завешаны картинами, они стопками стояли у стен. С открытием границ всё как вымело — такой мощный отсос заработал с Запада. Во время своей лекции у нас в институте Геннадий Зубков рассказывал об их художественной школе — своём учителе Стерлигове, идеях его метода. Я пришёл позже и заметил ему, что дверь зала с картинами они оставили открытой. «О, мы были бы счастливы покраже — она показывает подлинный интерес к нашей работе». Замечу, что покража состоялась, но не принесла хозяевам заявленного счастья.

Выставки эти затягивали меня[9], расширяли круг наших с женой знакомств за счёт представителей «другого профсоюза», по выражению одного моего бывшего ученика. Бывая в других городах, я не только ходил в музеи, но и пользовался каждым случаем посмотреть дома работы тех, кому в Союз художников двери были закрыты. Но открытий, подобных Орлову не находилось. Лишь в Новосибирске приятель-физик Юлик Хриплович познакомил меня с удивительным мастером вполне реалистических, но очень привлекательных натюрмортов, сделанных и акварелью, и маслом. Работая почтальоном, он за свои картины брал лишь столько, сколько стоили ушедшие на них бумага, картон, краски, и не больше. «Это — для души, а деньги получаю за разноску писем и телеграмм», — твёрдо сказал он. Оплата «сырья» приводила к тому, что работа стоила от буквально двугривенного до трёх рублей! Любимы моей женой до сих пор букет цветов маслом я взял у автора ещё не просохшим…

К сожалению и к счастью, с приходом перестройки и открытием границ интерес к физикам со стороны лириков подзатух. Оно и понятно — «революция» 1991 г. поставила для физиков во главу угла не меценатство, а заботу о собственном выживании. Да и художники получили прямой доступ к явно более богатым клиентам. Словом, как наша возможность выставлять, так и желание наших гостей у нас выставляться пошли на убыль. Занятие исчезло, а следы его остались.

Один из моих учеников, обладатель ценнейшей коллекции картин признанных русских художников, потерянной для него при весьма трагических обстоятельствах, укорял нас с женой за голые стены квартиры. Десятилетия на них ничего, кроме акварели латвийского художника Бректе, подаренной к нашей свадьбе, не было. Новое увлечение бросило на стенки не только некоторые картинки, но и буквально грошовые сувениры, приобретавшиеся сначала в поездках по СССР, а затем и по всему миру, всякие тарелочки, пластинки и т.п. О результате кто говорит — «Необычно. Красиво», кто явно не одобряет — эклектика, мол, дурной вкус. Но мы уже со всем этим состарились, и завешанные чем попало стены стали частью нас самих.

* * *

Помню стих, где разгром армии и целой страны произошли от того, что «в кузнице не было гвоздя». С нами случилось нечто обратное — вовремя и к месту приобретённый гвоздь стал основой целого сооружения. Считаю уместным заметить, что помимо возни с покупкой билетов, поездка обошлась нам крайне дёшево. С едой в дороге и путешествием из Ленинграда в Москву и обратно, пребыванием там, в гостинице Академии Наук у метро «Октябрьское», с такси и экскурсионным обслуживанием в городах по пути следования теплохода, мы потратили всего чуть больше трёхсот рублей на двоих[10].

А всё остальное, о чём здесь рассказал, шло просто бесплатно, но занимало и украшало годы. Как еврей, что непрерывно кипятил крутые яйца, и на вопрос, что он с этого имеет, отвечал: «Во-первых, бульон, а во-вторых я весь день при деле», я говорю: «И бульон оказался что надо, да и дело — просто приятно вспомнить».

Иерусалим, 29.03.13

[1] Для молодых: так назывался кусок Германии, бывший советской оккупационной зоной — Германская Демократическая Республика.

[2] Сейчас это Нижний Новгород

[3] Мелухе — власть, государство идиш.

[4] К моменту нашего разговора он уже оформлял уход в отставку. Знаю, что Бодров значительно больше двадцати лет назад ушёл с работы в КГБ.

[5] Историю этого человека повторяю с его слов. Независимых источников проверки, типа Гугла, тогда не было. Но проверку на повтор и внутреннюю непротиворечивость его информация определённо выдерживала.

[6] Знаю, что они открыли один из первых кооперативов в Москве по лечению высокопоставленных алкоголиков. Николай Иванович был его директором. Сменился правящий класс, улучшилось пойло, но проблема хронического «перебора» не исчезла. Холодный климат и удивительно нервная жизнь не культивируют трезвенности.

[7] Иллюстрации фотографировал сам, из этих же, иерусалимских, образцов.

[8] По имени их учителя художника Владимира Стерлигова.

[9] Всего организовал штук пятнадцать выставок.

[10] Это было заметно меньше моего месячного заработка и в два с половиной раза дешевле туристической путёвки.

Замечательно интересно! Искренне признателен автору.

Симпатичный и интересный очерк, приятные воспоминания.

Работы Орлова напоминают, на мой взгляд, акварельную классику японских художников вроде Хокусаи.

Мирон, замечательный очерк! Спасибо.

Спасибо большое, прочел с большим интересом! И иллюстрации замечательные.