![]()

Так где живут старики России? Если сопоставить половозрастные пирамиды России и большинства развитых стран: Японии, США, Европы, то с очевидностью можно сказать: бòльшая их часть прописана по кладбищам.

Февраль 20-го

Заметки

Александр Левинтов

Последний снег-2020

Последний снег-2020

усталые хлопья на землю ложатся,

с небом прощаясь — надолго,

зима прошла — тихо и вкрадце,

набухла безо льда Волга

впереди — опять катастрофы,

неожиданные, по-набоковски,

впереди — всё статьи да строфы,

явно не от Сваровского

и серятины неба — хоть взахлёб,

монотонно, как ход пятилеток,

за окном менты в «Мерседесах», чтоб

пугать собой малолеток

свежему снегу рады ворòны:

есть, о чём меж собой посудачить;

ветер шатает устои и троны,

но всё это, кстати, ничего не значит

Где живут старики?

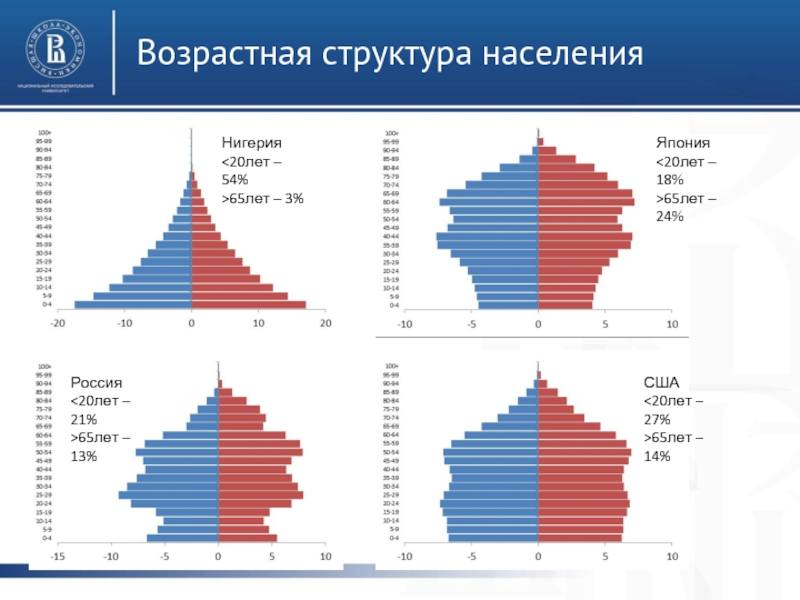

Как разнятся страны и народы по поло-возрастной структуре населения!

Вот четыре характерных примера стран, входящих в топ-10 мировых держав по численности населения: Нигерия (203 млн чел.), Япония (126 млн чел.), РФ (146 млн чел.) и США (333 млн чел.).

Нигерия — практически идеальная пирамида, очень молодая нация, живущая нефтью и мафией. Стариков практически нет (3% населения), а детская смертность — высочайшая, поэтому расходы на подрастающее поколение минимизированы — и наоборот: так как заботы о подрастающем поколении минимизированы, то детская смертность очень высока. Идеальная, с марксисткой точки зрения картина: в стране фактически есть только трудовые ресурсы и трудовые резервы, остальные либо уже в Раю, либо скоро отправятся туда, по своей невинности.

Япония — прямая противоположность Нигерии (24% населения — старики), пирамидальна лишь самая возрастная структура, всё население страны — пагода с одним аномальным минимумом, вызванным Второй Мировой войной (ВМВ) и её последствиями. Пройдет немного времени — и демография забудет об этом, а структура населения примет форму бочки: треть населения страны будет содержать две трети населения, при этом старшая когорта населения уже сейчас — один из важнейших инвесторов в экономику Японии за счет корпоративных и индивидуальных пенсионных фондов, а также за счёт того, что именно эти люди — основа малого бизнеса (торговля, общепит, услуги, жилищный комплекс). Характерно, что Япония, как и большинство развитых стран, не заботится о репродукции населения — все тянутся попасть в «Золотой миллиард».

США (пенсионеры — 14% населения) — картина, очень похожая на японскую, только с гораздо менее выраженным минимумом ВМВ — на территории США её не было. Америка — страна иммигрантов, прежде всего — латинос и ориентал — рас сексуально и репродуктивно активных. Да и белое население Америки традиционно более активно в этой сфере в сравнении с европейцами. Будущее Америки — не бочка, а цилиндр.

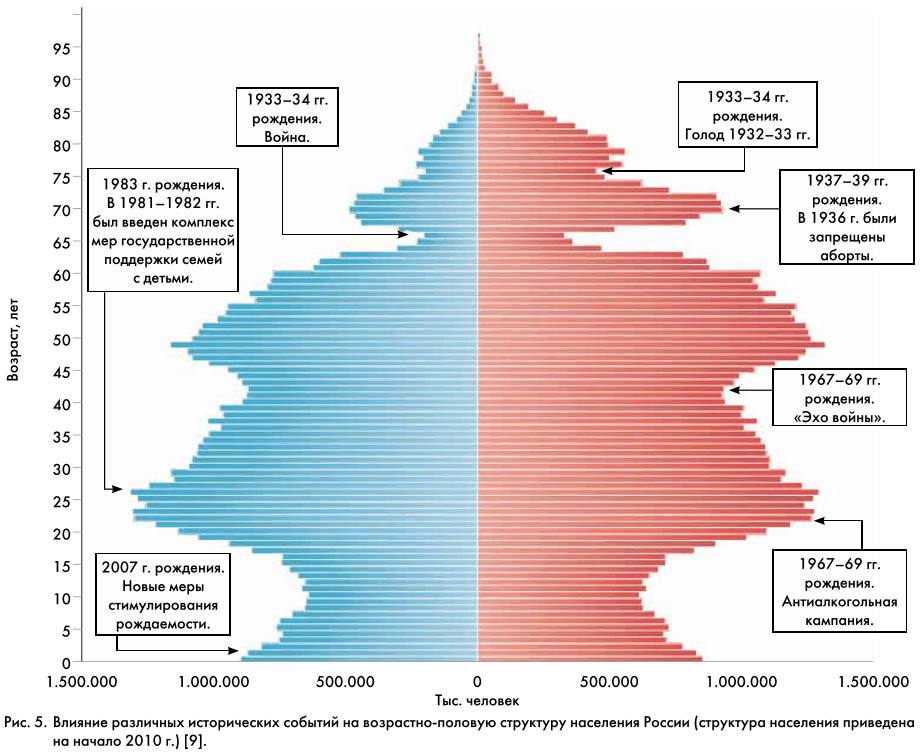

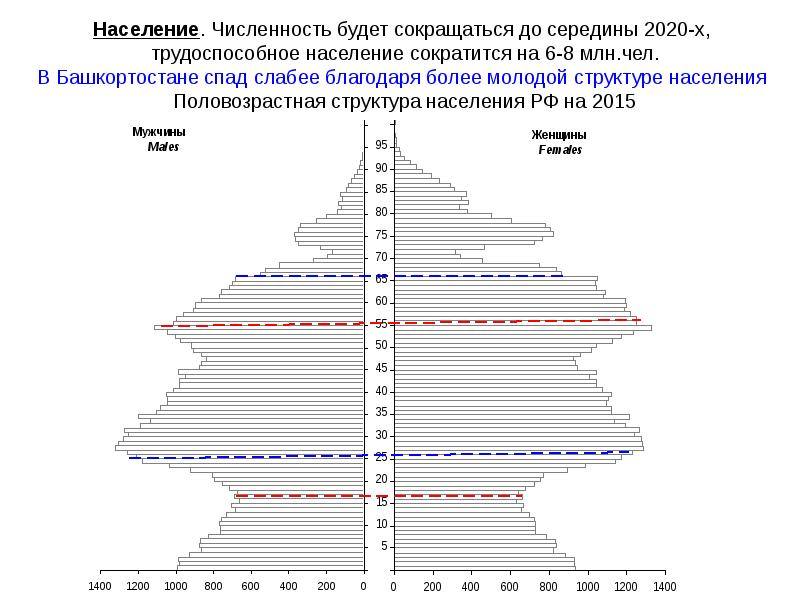

Россия (13% населения — старики) уже более века представляет собой демографический кошмар и уродливую «ёлочку», которую, наверно, уже никогда не исправить. Будущее этой страны волнообразно — от катастрофического к критическому состоянию и никогда не попадая в нормальное. Интересно, что всего год назад, до пенсионной реформы, пенсионеры составляли 26% населения — теперь их чудесным образом стало вдвое меньше. Какое облегчение для власти, считающей, что это она зарабатывает бюджет, а потому и вольна им распоряжаться по своему усмотрению и хотению.

Удивительно бездарны и неуклюжи объяснения сложившейся половозрастной структуры населения России, например, такие:

Например, только после 65-летнего возраста вдруг наступила в 2010 году чудовищная очевидная асимметрия соотношения мужчин и женщин — почему? Так как это — моё поколение, то этот феномен мне очень интересен. Или учёные ждут, когда мы все вымрем, и симметрия сама собой восстановится?

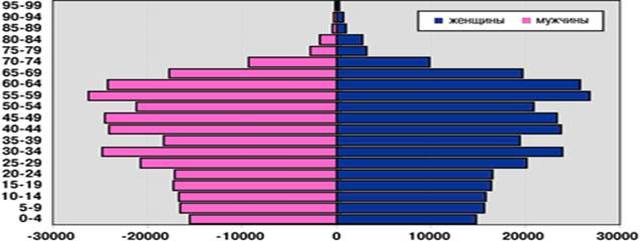

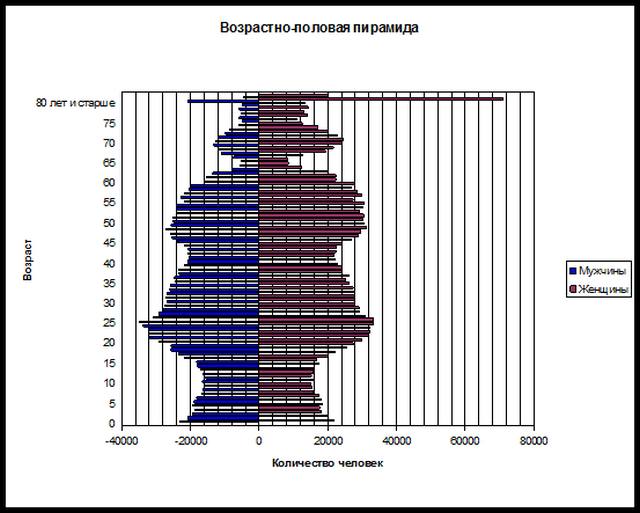

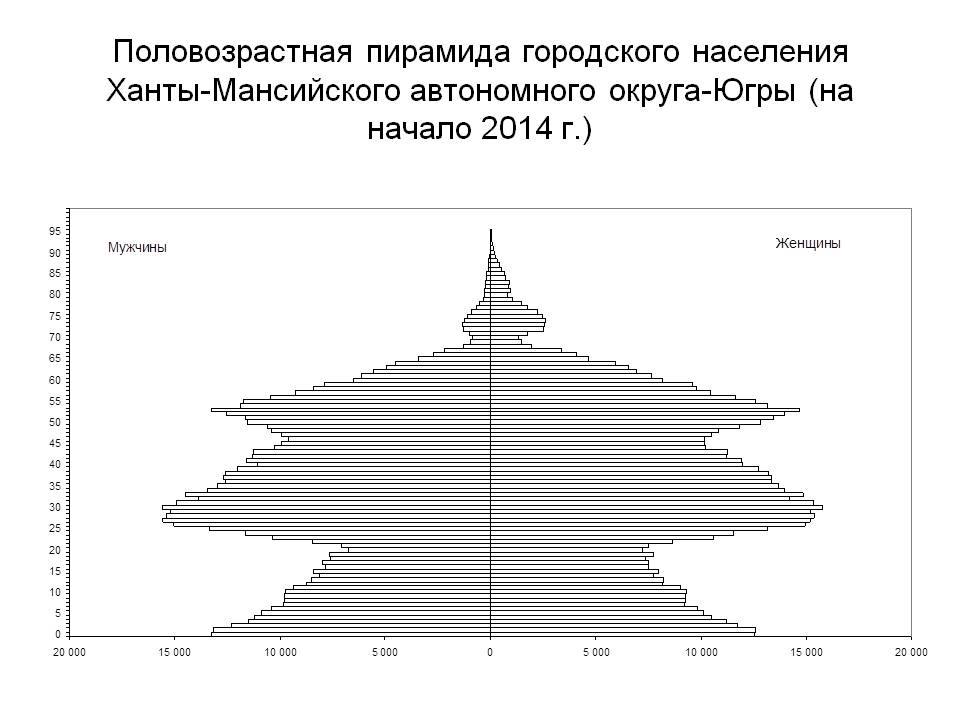

Половозрастная структура сильно разнится даже между соседними регионами. Вот, к примеру, нефтяной Ханты-Мансийский НО и газовый Ямало-Ненецкий — как с разных планет! В более южном регионе идёт интенсивное репродуктивное пополнение, в более северном — откровенная депопуляция.

А вот ещё две соседние области: Башкирия и Челябинская область:

Рисунок похож, но на «русской» территории контрасты гораздо сдержаннее.

Так где живут старики России?

Если сопоставить половозрастные пирамиды России и большинства развитых стран: Японии, США, Европы, то с очевидностью можно сказать: бòльшая их часть прописана по кладбищам.

Рынок труда по-российски

Классическая схема механизма рыночного ценообразования складывается из четырёх марок:

- производителя (и равна издержкам производства),

- продавца (издержки производства и норма торговой прибыли),

- потребителя (образ жизни),

- покупателя (стандарты качества жизни, описывающие образ жизни).

Собственно цена есть результат взаимовыгодного торга между марками продавца и покупателя (продавец продает чуть дороже минимально допустимой для него цены, покупатель покупает чуть дешевле максимально допустимой для него цены).

Тут всё понятно и давно объяснено, объяснено даже, почему рынок должен быть потребительским, то есть марка потребителя должна являться доминантной (в противном случае, то есть при доминировании производства, согласно В. Зомбарту (1863-1941) и финалу советской экономики, производителю становится выгодно НЕ производить, что влечёт за собой тотальный товарный дефицит).

В России, однако, сложился свой, весьма оригинальный механизм рыночного ценообразования.

Вот несколько примеров из собственной научной и преподавательской практики:

1. Сам я формулирую свою марку следующим образом: если бы я читал лекцию, как все, то есть, по уже имеющимся учебникам, я бы просил платить по принятым государственным ставкам и установкам, соответствующим моему научному и преподавательскому статусу Ph(D) и доцента, то есть 700 рублей за академический час. Но, так как я читаю только авторские курсы и никогда, гарантированно, не повторяюсь, только уникальные курсы, то мне на подготовку необходимо много больше обычного, вместо 2-3 часов примерно 6-10, стало быть и оплата моего академического часа возрастает до 2.5-3 тысяч, при этом я использую в лекционном материале результаты своих исследований, но беру за это дополнительную плату только, если это исследование не было оплачено и было выполнено в порядке личной, собственной инициативы — таких исследований в моём порт-фолио около половины. Если мне предлагают меньшую оплату, я либо отказываюсь читать, либо читаю бесплатно, рассматривая свою работу как благотворительность.

Это — нормальное рыночное отношение к определению цены своего труда.

2. Как поступают и ведут себя мои коллеги?

— Виктор Алексеевич, я бы хотел предложить тебе написать раздел в моей работе, примерно один-полтора печатных листа, это займет у тебя один-два месяца. Сколько бы ты хотел получить за свою работу?

— 250 тысяч чистыми.

— Почему?

— У меня дочка выходит замуж, надо готовиться к свадьбе…

Или:

— Казимир Григорьевич, есть предложение прочитать небольшой цикл лекций по твоей тематике, 36 часов, сколько бы ты хотел получить за это?

— Полмиллиона (без запинки и не задумываясь).

— Почему?

— Мы с женой решили в мае поехать на Канары…

Есть и рекордные вещи:

— Пётр Георгиевич, наш университет хотел бы, чтобы вы выступили с вашими соображениями о разделении труда

— Три миллиона.

— Не многовато ли?

— Да, и самолет бизнес-класс, харч-постой на три дня в отеле пять звёзд; само собой — трансфер на все три дня; немного — мне дом надо достраивать и, потом, его же содержать надо.

— Вы хотите одной лекцией решить все свои проблемы?

— А вы знаете, сколько берёт мой сосед по участку Филька Киркоров за свои кривляния под фанеру? — а ведь дурак дураком и про Адама Смита даже у Пушкина не читал…

В каждом из трёх приведённых примеров люди формируют цену себя из образа и обстоятельств своей жизни, то есть, из позиции потребителя, а не производителя.

И это сформировалось не после советской плановой экономики, а в её ходе и является её прямым следствием. Государство слишком долго ориентировалось во всём, включая ценообразование, на собственные интересы и знать не хотело о нуждах и интересах людей, в том числе и как потребителей. И, разумеется, никак не соотносило свои диктаторские цены со своими же затратами. И это вошло в менталитет людей, и это теперь им кажется естественным и единственно правильным И исправить это будет очень нелегко, потому что знать себе цену — учат иудаизм, протестантизм и староверие — можно, только зная цену своему труду как товару, а не себе — носителю образа жизни и стандартов качества жизни.

Придворные багатели

У королевы была тонкая длинная шея, а на ней гордо посаженная — специально для топора — голова.

Покрывать шашни королевы, перевозя контрабандой её подвески из Англии во Францию — вот идеал чести, преданности, благородства и патриотизма.

По четвергам при дворе был рыбный день: только порки, никаких казней.

— Вчера в Опере был весь цвет общества.

— Кто именно, например?

— Я.

— Что нового при дворе?

— Новые корыта. Да, и ворота — тоже новые.

Какими бы пышными ни были пурпур, атлас, горностай и королевские лилии, а основной цвет при дворе — серый.

Власть — такой же опасный наркотик, как деньги, роскошь и тщеславие.

Светская хроника: у нас ничего не происходит, а вот в Украине опять…

Человек внутри и вне культуры

«Вследствие этого мы должны, скрепя сердце, выставить жестоко звучащую истину, что рабство принадлежит к сущности культуры».

Фридрих Ницше «Греческое государство. Предисловие к ненаписанной книге»

Увы, прав этот отчаянный сумасшедший и ещё более отчаянный безбожник, Фридрих Ницше — мы все рабы культуры.

Рабы обычаев и ритуалов, суеверий и обрядов, традиций и привычек — всех этих не рефлексируемых, потерявших свои изначальные смыслы норм и установлений. Рабы, потому что следуем этим нормам, рабы, потому что страшимся нарушить эти нормы и наплевать на них, хотя в большинстве случаев никаких кар и прочих негативных последствий за эти нарушения нам не будет. Такова мощь и сила слова Платона, когда-то назвавшего любое преступание культурных норм преступлением, выпендрёжем, говоря современным языком, тщеславным и опасным самовыражением.

Мы чувствуем себя, погружённые в пучины культуры, в уютной безопасности — и те, кто «глубоко культурен» и те, кого называют малокультурными. Культура — наша надёжнейшая индульгенция, а потому мы многослойно культурны: мы защищены конфессиональной, этнической, национальной/государственной, профессиональной, корпоративной, семейной культурой и ещё бог знает какими культурами.

И мы, в основной своей массе, отказываемся признать, что культура дана нам единственно — для преодоления, она — соблазн или, говоря по-гречески, скандалон, камень преткновение, одно из очень немногих средств почувствовать себя человеком, существом по образу Божию, творцом ибо только в этой, творческой ипостаси мы и соответствуем понятию человек.

Выход за пределы культуры весьма напоминает выход в открытый космос — без скафандра, шлангов и прочих прибамбасов, выход нагишом. Это действительно смертельно страшно и самоубийственно. Именно поэтому многие преступники культуры решаются на творчество лишь в ночи и глубоком одиночестве:

Не спи, не спи, художник,

Не предавайся сну.

Ты вечности заложник

У времени в плену.

(Борис Пастернак)

И его же «Гамлет»:

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Aвва Oтче,

Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить — не поле перейти.

Только когда всё затихнет и все уснут, садился за свой маленький столик Достоевский и писал — уставившись в простенок, писал своим ужаснейшим, неразборчивым, нервным почерком до тех пор, пока кто-нибудь в доме не проснётся. И рисовал при этом мрачнейшие, страшнейшие картинки тем же пером. После чего ложился в свою узкую постель и погружался в свои страдальческие, адские сны и кошмары.

Так писал Бальзак, изнуряя себя по ночам двадцатью чашечками кофе.

Так писал Гойя — свои «Каприччиос», «Ужасы войны» и «Полутонущую собаку».

Так творил Босх.

Так, должно быть, писал апостол Иоанн «Апокалипсис».

Человек вне культуры — жалкий Маугли, если он никогда в ней и не был. Человек вне культуры, нелепо зависший в невесомости и опор — отважный поэт и смелый творец, услышавший зов Бога и своего гения, своего таланта.

Прекрасны творения преступников культуры, но ещё прекрасней они сами, указующие нам, кем нам должно быть и куда нам должно идти — в открытый Космос! Там наше место.

Недвижимость

я неподвижен — и сам себе кажусь мудрым,

спокойным, уверенным и мёртвым

до полного бессмертия, только мысли шустры,

необычайно ярки и вёртки

наконец, ничего не болит и ничто не мучит,

я сосредоточен на вечном и ясном,

и никакой поганенький лучик

не тянет собой разговоры и лясы

вне меня — ничего, ни хрена и ни зги,

граница меня — лишь моё сознанье,

и лезть ко мне — не смей, не моги,

и не шарь по пустейшим карманам

я неподвижен, а, значит, свободен

от действий, решений и прочей активности,

я ещё жив, но, скорей всего, вроде —

я погружён в свои сладкие мнимости

Двумя путями

Здравствуй, Ваня!

Ещё раз перелистал эти письма к тебе и понял, что ещё не сказал если не самое главное, то очень важное.

Хорошо и правильно, когда человек мечтает стать великим, знаменитым, мечтает сделать что-нибудь важное для людей: открыть новый закон, изобрести чудесную машину, написать замечательную книгу или выиграть Олимпийские игры. Если таких мечтаний и желаний нет, то жизнь становится пустой и ненужной: посмотришь вокруг себя с недоумением: к чему всё это? Зачем делать уроки? Ходить на тренировки? Читать книги?

И ещё.

Такие мечты часто останавливают нас от ненужных или даже вредных, глупых действий: разве я, будущий учёный, писатель, вратарь олимпийской сборной могу так поступать? Разве мне это поможет стать учёным, писателем, вратарём? Разве все они так поступают? Разве это достойно их?

Был такой восточный мудрец. Его звали Гилелем, и он был первосвященником в Иерусалимском Храме. Однажды римский император Веспасиан Флавий спросил его:

— Расскажи мне своё вероучение, пока я стою на одной ноге, и я, пожалуй, перейду в вашу веру:

— Всегда поступай так, как бы ты хотел, чтобы поступили с тобой.

Веспасиан признал это вероучение правильным, хотя и не перешёл в него.

И был великий немецкий философ и географ Иммануил Кант, которому принадлежат две знаменитые фразы:

— Поступай всегда так, как на твоем месте поступил бы Бог, в которого ты веришь

— Есть две самые прекрасные вещи на свете: звёздное небо над головой и нравственный закон, живущий внутри каждого человека.

Ты знаешь, мне кажется, что эти обе фразы точно описывают нашу совесть: мы видим прекрасное звёздное небо над собой и находим его отражение внутри себя, а потому и стараемся поступать так, чтобы это отражение не исчезло и не замутилось.

Так и получается, что мы идём сразу двумя путями:

— На одном пути мы — герои и спасители, защитники людей, может быть, даже всего человечества, а на другом — мы сильно переживаем свои ошибки и оплошности, свои недобрые, а порой даже нечестные поступки.

И всё это происходит обычно не днём, когда мы все в делах, заняты и озабочены, а ночами, перед сном или даже во сне. Зря мы это забываем утром, проснувшись, очень зря. Хорошо бы — помнить и не забывать.

Нет, мечтать и каяться приходится всю жизнь, как выясняется.

Вот, я уже совсем старенький, а и я мечтаю: чтобы мои книги, мои идеи, мои проекты, мои мысли не умерли, а жили бы после меня, чтобы они помогали людям или просто оставались для них интересными, и, ты знаешь, вовсе совсем не обязательно, чтобы люди помнили: а, это — вот такого-то мысли или идеи. Потому что, как ни странно, наше имя ненадолго переживает нас — и что толку заботиться о долголетии своего имени?

А ещё, чаще всего по ночам, я очень сожалею о том злом, что когда совершил, потому что оно непоправимо и неисправимо, по большей части. Важно не то, что я уже и не могу повторить это, а то, что меня и тогда и уже тем более теперь никто не простил. Поэтому, Ваня, если кто-то обидел тебя или сделал что-то злое и несправедливое тебе, ты уж прости ему, а то он так и будет всю жизнь мучиться, как я теперь мучаюсь.

Вот и это письмо, и всю эту книгу я заканчиваю с мечтой и надеждой, что она поможет тебе и Соне в вашей жизни и когда-нибудь вы скажете себе: хорошо, что Саша нам сказал об этом заранее.

Ingressum est in paradisum

tribute Irving Berlin

мы поднимаемся — выше и выше

куда? — не совсем ещё зная,

остались где-то шпили и крыши,

а мы — на пороге Рая

мы помянем тех, кто остался внизу:

в нашей разлуке есть и наша вина,

мы утрём друг другу слезу

и хлебнём немного вина

нет ни религий, родов и сословий —

мы снова — простые дети,

и в тишине разносится glory,

все растворив секреты

мы помянем тех, кто остался внизу:

в нашей разлуке есть и наша вина,

мы утрём друг другу слезу

и хлебнём немного вина

мама, как в детстве, утешит нас,

белый голубь взлетит над нами,

он этот мир собою спас,

белое с золотом — наше знамя

мы помянем тех, кто остался внизу:

в нашей разлуке есть и наша вина,

мы утрём друг другу слезу

и хлебнём немного вина

в миг позабыты горечь и боль,

смерть и страданья — прощайте,

прощай и земная, ненужная роль,

занавес — закрывайте

мы помянем тех, кто остался внизу:

в нашей разлуке есть и наша вина,

мы утрём друг другу слезу

и хлебнём немного вина

Папа

(из архивов)

In der grosse Familie nicht Klueven klatz-klatz

(В большой семье клювами не щелкают)

Слоган авиакомпании KLM

Он был из по-еврейски огромной семьи: кажется, их было семнадцать человек, в результате чего отец, как один из самых младших, был ровесником своему племяннику или даже чуть моложе, мой двоюродный брат годился мне даже не в отцы — в деды, а мои племянники сильно старше меня и наверняка относились безо всякого почтения к своему дяде, но они к нему никак не относились — мы не были представлены друг другу.

Я застал от этого клана трех братьев и трех сестер — большинство остальных прибрала война, сильно проредившая многие роды и народы, но особенно цыган и евреев.

Отец дружил и держался очень накоротке со своим братом Аркадием, история жизни которого печальна.

Аркадий ушел на войну, оставив в Ленинграде молодую и красивую жену Зою. Чуть не в первом же бою он попал в плен, что неудивительно было для начала войны. Удивительно то, что он прошел множество концлагерей и остался в живых. Освободили его американцы, и потому вернулся он только в ноябре 1945 года. Домой он не пошел, а пошел к брату, учившемуся тогда в Ленинградской академии связи. Тот рассказал о Зое, пережившей блокаду: «Иди к ней, она ждет тебя». Зоя ждала его не одна, а с двумя дочками (старшая — ее родная сестренка, которую Зоя удочерила, чтобы получить на нее хлебную карточку и спасти ее от голодной смерти, младшая, моя ровесница — от военного летчика, которого Зоя тут же, по возвращении мужа, оставила).

Аркадий пробыл в семье недолго: его как бывшего в плену в американской зоне оккупации, отправили на четыре года в лагеря. Когда он вернулся, его встречал, вместе со всеми, сын, настоящий его сын Данька.

Аркадий был необыкновенно изобретателен — и технически и коммерчески, при этом совершенно бескорыстно, на голом энтузиазме. Это кончилось восемью годами в Валдайской тюрьме, куда он загремел через двадцать лет после прощания со сталинским ГУЛАГом. Отсидев полсрока, он умер. Зоя умерла практически вместе с ним. Дети узнали о степени своего родства только после смерти Аркадия и Зои — от моего отца.

Отношения с другими братьями-сестрами были напряженными, но почтительными: младшего брата вечно корили за то, что он взял в жены русскую. Разговаривали между собой они на идише, вовсе не беспокоясь о нашем непонимающем присутствии, что, конечно, оскорбляло нас, «русских». Много позже я понял, что именно в этом и заключены бытовые корни антисемитизма: в Германии евреи говорили на идише, «жаргоне», слегка искаженном немецком и потому их речь была понятна немцам, но писали евреи свои «идишские» (то есть немецкие) слова на совершенно непонятном немцам иврите, что вызывало постоянные, обоснованные и необоснованные, подозрения. В России евреи, переходя с русского на идиш уже в устной речи, обрекали себя на недоверие окружающих.

Отношения были натянутыми еще и потому, что отец имел два высших образования, а его братья и сестры — никакого из-за того, что до революции евреям путь в средние и высшие учебные заведения был затруднен или заказан.

До войны отец успел окончить филологический факультет, романо-германское отделение, всю жизнь очень сносно говорил по-английски, что никак и нигде ему не пригодилось, мечтал написать книгу о Толстом и Достоевском, но началась война, и он был призван. После недолгой учебы (освоение рации и мотоцикла) он стал, по наличию высшего образования, офицером связи, прошел Сталинград, дважды освобождал Харьков, участвовал в сражении на Курской дуге, дошел до капитана. Выбрав в конце 44-го положенный лимит ранений и контузий, он был снят с фронта, но оставлен в Действующей и направлен на учебу в Ленинградскую академию связи, которую окончил майором и отцом пятерых детей. Распределили его, по его желанию, кажется, в Тамбовский гарнизон, известный в истории российской и советской армии как самый затхлый, где спивались и деревенели многие, в том числе и некогда знаменитый автор марша «Прощание славянки» Агапкин.

Его выбор, хочется мне думать, имел не только хозяйственные соображения (подальше от холодного и беспочвенного Питера, поближе к солнцу и чернозему).

В канун 44-го года он лежал в Тамбове в эвакогоспитале с очередным ранением. Мама в это время была в эвакуации в Пензенской области, всего в 120 километрах от Тамбова. Оставив двух дочерей на попечение бабушки Ольги Михайловны, она, прихватив буханку черного, шмат сала и поллитровку, отправилась пешком, по шпалам, в Тамбов (поезда тогда не ходили). Она шла двое суток, забираясь на ночь на деревья от волков, которые сопровождали ее на этом пути. В Тамбове она провела с мужем несколько дней, назад шла почти налегке — без сала, хлеба и водки, но со мной.

Для отца Тамбов ассоциировался со страной любви и счастья, для мамы — жутким испытанием и погоней волков за нею.

Мама часто попрекала его в эгоизме, но: в Ленинграде он перенес тяжелую дистрофию, так как всю свою офицерскую зарплату (640 рублей в месяц минус партвзносы, минус папиросы, минус два оклада на заем) он отдавал в семью, не оставляя себе ничего; сколько я помню, все свои премии, приработки и даже карточные выигрыши он упорно складировал, а затем выдавал своим детям в трудную или финансово напряженную минуту. Даже в тяжелейшие годы ленинградской учебы, очень похожей на блокадный голод, он ежемесячно отсылал своим родителям по сто рублей, а те принимали это как должное, хотя были в Москве и другие дети, малодетные и с доходами повыше отцовского. То есть, если он и был эгоистом, то только после того, как был семьянином. Да, если он и был эгоистом, ответственное чувство долга было превыше. Уж если кто и был среди нас отъявленным эгоистом, так это я.

В доме у нас была картина художника Жижиленко, купленная дедушкой Сашей еще до революции. Называлась она «Зимнее утро в деревне» или нечто вроде этого. Муть зимнего рассвета, неясная тень заиндевелой, задубевшей на морозе колокольни, темно-карие, чуждые уюту избы, крестьянин, невесть откуда и зачем идущий по льду замерзшего пруда, и другой, уже упавший навзничь рядом с небольшой охапкой хвороста на полозьях. В центре картины — дерево, старая голая ива с косматой шевелюрой голых ветвей, не покорно поникших, а противостоящих стылой действительности.

С детства это дерево слилось у меня с образом отца — вплоть до деталей, а главное с его выразительным противостоянием жестокости войны и мерзлости жизни.

Из армии его выперли в начале 1954 года или в конце 1953 года, после смерти Сталина и разоблачения Берии. Имеется как минимум четыре версии этого события, и все четыре — вполне достоверны:

- Гонения на евреев-врачей поутихли, но маховик государственной репрессивной машины уже был запущен и потому обладал инерцией — госаппарат очищался от евреев и еще не были введены лимиты на евреев, но они уже громыхали зарницами.

- Открылся долгое время считавшийся сгоревшим саратовский архив и обнаружилось, что дата рождения отца по паспорту и по метрике не совпадают: посчитали, что отец сознательно скрыл дату своего рождения, что было нелепо — на фронт он пошел добровольно и в самом начале войны; слава богу, ему не приписали дезертирство, а ведь могли бы!

- Отец по любви и способности рассуждать был очень похож на своего тестя, Александра Гавриловича, поэтому его во всю армейскую службу, и на фронте и в академии, окружали стукачи, бывшие, на правах близких друзей, внимательными и благодарными слушателями. Один из стукачей, уже после ХХ съезда, признался отцу и просил у него прощения. Отец, вступивший в партию по формуле «Если не вернусь из боя, считайте меня коммунистом» был более чем лояльным партийцем, но обладал здравым смыслом и логикой, что в догматическом обществе — уже крамола.

- Тот же здравый смысл и логика сыграли с ним очень злую шутку. Однажды на политзанятиях он задал вопрос: «Если при социализме средства производства принадлежат производителям, то зачем нужны МТС?» Ответ был убедительным: его выгнали из армии и хотели выгнать из партии, но в это время как раз упразднили МТС (машино-тракторные станции) и потому ограничились строгачом.

Последняя версия мне нравится больше остальных: она характеризует не только пытливый ум отца, но и стандартный уровень внутрипартийной демократии.

Он получил пособие на несколько месяцев вперед, уехал из Тамбова в Москву, прописался у своей матери в 19-метровой комнате в стиле раннего баракко в Измайлово, устроился инженером на радиозавод «Красный Октябрь», что на Бужениновской, между Преображенкой и Электрозаводом, зимой 54-года перевез всю свою ораву и погрузился в штатскую московскую жизнь. Вот его трудовой путь: сменный инженер-начальник цеха-главный инженер-директор (быстро, всего за 4-5 лет, при нем завод перешел от примитивных радиоприемников «Москвич» к новомодным радиолам, здесь он успел снять свой строгач), дальше — работник Госплана СССР-работник Министерства электронной промышленности. Он умер в возрасте 54 лет членом коллегии министерства и начальником главка по сбыту, успев поучаствовать в таких проектах как строительство ретрансляционной телевизионной сети и (параллельно!) создание системы спутникового телевидения «Орбита» (в Тюменскую область конкурирующие виды связи пришли одновременно), формирование сети фирменных магазинов «Орбита» (кажется, он открывал все 20 магазинов в стране), организация продажи микрокалькуляторов подмосковного Зеленограда («советские микрокалькуляторы — самые большие микрокалькуляторы в мире!»), создание головного института «Электроника» на проспекте Вернадского и еще в куче других проявлений маркетинга в этой сверхсекретной сфере.

Убежденный коммунист, он оставил нам пафосное завещание, где призывал быть верными делу Ленина-Сталина, хотя самого Сталина считал Гитлером. Я с ним часто, слишком часто спорил на политические темы (с мамой — никогда), демонстрируя откровенное презрение и к коммунизму и к СССР, чем, конечно, обижал его и ведь понимал, что обижаю, но сдержаться не мог — очевидность била в глаза.

Он очень сильно играл в шахматы — я очень редко сводил с ним партии вничью и ни разу в жизни не выиграл, но еще сильнее — в преферанс. Здесь он был всегда отточенно аккуратен, неумолимо расчетлив и не пропускал никаких крупиц шансов. Играл он хладнокровно и безупречно, но бесстрастно и без особого азарта. Думаю, что в свои лучшие карточные годы, то есть уже после его смерти, я бы постоянно обыгрывал его, поскольку, зная стандарты его карточной логики, мог бы в полной мере использовать свое мастерство психологического обыгрыша и рисковых ходов.

Преферанс составлял основную часть его досуга. Члены его «пульки» просили меня незаметно сунуть ему в гроб колоду карт, но я не посмел: перед лицом Бога, в которого тогда еще не верил, но которого уже боялся.

Как он играл, так он и писал: всю жизнь он мечтал все-таки стать писателем. Он написал «Записки солдата», повесть о своей семье (нечто вроде этой повести), большой исторический текст о Сталине и Гитлере. Все эти рукописи после его смерти пропали, отчасти по моей вине. Писал он практически без исправлений и вариантов, точно, стилистически четко, грамматически безошибочно, продуманно, взвешенно, бесстрастно — я так писать никогда не умел и не хотел. Но именно так пишет мой младший брат.

У меня никогда не было с ним близких и душевных отношений, как с мамой, или как у него с самой младшей из нас, Натулькой. Более того, я, хоть и уважал его, и любил, и гордился им, но всегда или почти всегда чувствовал себя виноватым перед ним, в общем-то, небеспочвенно: и учился и вел себя явно хуже его ожиданий и надежд. Он, скорей всего, бросил эти надежды, когда я чуть не вылетел из школы в самом конце десятого класса за хулиганство и пренебрежение к педколлективу, а потому был искренне изумлен, когда, вернувшись из отпуска на Рижском Взморье, узнал, что я поступил в Университет.

Это чувство постоянной вины было для меня очень неприятно, унизительно и тяготило. Особенно, когда я женился и не гнушался никакой домашней работы, вплоть до стирки белья, что возмущало его и приводило в бешенство.

Тем не менее, у нас были и точки соприкосновения: мы оба любили бывать на природе и часто вместе ездили за грибами, у нас были очень близкие литературные вкусы и привязанности, мы одинаково смотрели на семейные ценности и оба ценили личную свободу.

Однажды, уже во взрослой жизни, я признался родителям, что с годами стал больше понимать отца. Это признание вызвало слезы мамы и ссору ее ревности.

Чувство неисправимой вины перед обоими не утихло после их смерти, а только усилилось и сопровождает всю мою оставшуюся после них жизнь.

В конце жизни у него появилась женщина. Только через год после смерти мамы он объехал всех нас и просил нашего разрешения уйти к ней. Мы все дружно отказали ему, но они вдвоем были приняты в доме каждого из нас, он был с ней, кажется, счастлив или умиротворен: она понимала и очень уважала его. Если бы мы знали, что его семейное благополучие продлится всего несколько месяцев…

Последняя весточка от него — коротенькая записка из реанимации: «Я надеюсь, мы встретим Новый год все вместе». 75-ый год для него не наступил.

Он родился, прожил и умер в большой семье, большой партии и большой стране, где щелкать клювом не приходится, а ему втайне так этого хотелось.

A.Л.- “Увы, прав этот отчаянный сумасшедший и ещё более отчаянный безбожник, Фридрих Ницше — мы все рабы культуры.

Рабы обычаев и ритуалов, суеверий и обрядов, традиций и привычек — всех этих не рефлексируемых, потерявших свои изначальные смыслы норм и установлений…”

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Увы, всё меньше рабов культуры, «всё больше бумаги и меньше риса …»

Перечитал также и Ваш «Октябрь-19″…

Поучительная интересная работа, как и “Февраль 20-го.”

«Кологрив — единственный на планете Земля город, в котором есть железнодорожный вокзал, а железной дороги нет: северный участок Транссиба прошёл южнее, через Буй-Данилов-Галич, промахнувшись по Кологриву…» — — Промахнулись власти по Кологриву …

«Хорош Кологрив тем, что здесь отродясь не было туристов, поляки сюда в начале 17 века не дошли, а китайцы и до сего дня не дошли, поэтому в городе необычайно тихо и мирно..»

А.Л.

..и серятины неба — хоть взахлёб, монотонно, как ход пятилеток,

за окном менты в «Мерседесах», чтоб пугать малолеток

свежему снегу рады ворòны: есть, о чём меж собой посудачить;

ветер шатает устои и троны, но всё это, кстати, ничего не значит

::::::::::::

Сети всё те же, всё те же вороны,

Виски, вино и гости, тоска и ТОска,

На Мерседесах, в Саабах сагибы востока в Европе,

Увы, Запада нет Востоке…

(- разве что – в Японии..))