![]()

В запорошенном снегом Люксембургском саду, он сказал ей: «Если придёт беда, будем держаться достойно», и Анн это ему пообещала. И вот, осенью 1959-го, беда пришла… Нет, умирать Жерар не собирался: через несколько дней ему должно было исполниться всего тридцать семь… 25 ноября его не стало.

Вспоминая…

О Жераре Филипе, о Ленконцерте и о Константине Симонове

Лев Сидоровский

25 НОЯБРЯ

25 НОЯБРЯ

«БЛЕСТЯЩИЙ РОМАНТИК», или

КАК Я ВРЕЗАЛСЯ В СПИНУ ФАНФАНА-ТЮЛЬПАНА

25 ноября 1959 года скончался Жерар Филип

ЭТО, дорогой читатель, случилось в октябре 1955-го… Однажды, когда между лекциями у нас было «окно», вышел я из здания филфака на Университетскую набережную. И вдруг узнаю: в Петровском зале — встреча с французскими актерами, прибывшими на первую в нашей стране Неделю французского кино. Стремглав — в Главный корпус, бегом по знаменитому четырехсотметровому коридору, на той же скорости — резкий поворот направо, в маленький холл перед Петровским, и — о ужас: со всего размаха утыкаюсь ладонями в чью-то спину. Ощущаю пальцами ворсинки букле, поднимаю голову, потревоженный мною человек в светлом пиджаке поворачивается, и я вижу… Фанфана-Тюльпана из одноименного кинофильма! Ошарашенный, лепечу «пардон», он улыбается, берет меня под локоть, и мы вместе входим в забитый до отказа зал, который встречает Жерара Филипа и его тоже звёздных коллег — Даниэль Дарьё, Николь Курсель и режиссёра Рене Клера бурной овацией. Оказавшись таким образом перед самым столом «президиума», где расположились гости, я выхватываю из сумки свой «Зоркий» — и снимаю, снимаю, снимаю… Потом продолжаю делать это уже на улице.

Затем немногочисленной веселой группой мы — на зависть всех прохожих — сопровождали красавца Жерара по Дворцовому мосту (он захотел пройтись пешком) до Эрмитажа. Разве можно было вообразить, что жить ему осталось всего четыре года?..

* * *

ОН явился на белый свет в Каннах. Ну а где же ещё рождаться актёру, который стал легендой не только французского, но и мирового кинематографа, как не в месте проведения одного из самых знаменитых в мире кинофестивалей? Впрочем, тогда Канны были лишь провинциальным местечком. Его семья от мира кино и театра была далеко: отец, Марсель Филип, по профессии — юрист, владел землёй в Провансе и гостиницей в Грассе, а мама, которую звали Мину, дочь пражского булочника, занималась домом и детьми. Наверное, как раз вот это сочетание французской сексуальности со славянским шармом и послужило причиной его успеха на киноэкране. По инициативе мамы и наперекор отцу, требовавшему, чтобы сын пошёл по его стопам, Жерар решил стать артистом. Ещё раньше на каком-то благотворительном вечере он прочитал стихи так, что присутствовавшая там старая актриса «Комедии Франсез» посоветовала юноше связать свою жизнь со сценой. И теперь он поступил в Ницце на комедийные курсы, которые вёл знаменитый Жан Вал.

В 1942-м, когда ему было лишь восемнадцать, первый спектакль по Андре Руссену «Совсем простушка» сразу же принёс успех. Через год семья перебралась в Париж, где Жерар поступил в Консерваторию драматического искусства и тогда же великолепно исполнил роль Ангела в спектакле по пьесе Жана Жироду «Содом и Гоморра». Ну а в творении Альберта Камю роль Калигулы удалась ему настолько, что посетившая спектакль Марлен Дитрих горячие слова похвалы завершила так: «Где вы ещё с вашей молодостью, красотой и талантом сможете развернуться в романтическом амплуа? Романтизм в театре — дело прошлое, а в кино — будущее. С вашими данными, Жерар, на экране можно делать чудеса!»

Действительно, он был хорош: большие светлые глаза, волнистые чёрные волосы, нос с лёгкой горбинкой, прекрасная фигура… Слава богу, совету Марлен внял — и в 1944-м великолепно возник на экране в комедийной мелодраме «Малютки с набережной цветов».

Увы, начало его актёрской карьеры выпало на тяжкое время гитлеровской оккупации. Причём в ту мрачную пору Филип-старший стал коллаборационистом, а Жерар, наоборот, был близок к участникам Сопротивления и в августе сорок четвёртого оказался среди тех, кто освобождал мэрию и префектуру полиции. После того, как Франция вражеские оковы сбросила, сын скоро стал знаменитым, а отец был заочно приговорён к казни и бежал в Испанию, откуда вернулся лишь в 1968-м, после выхода закона об амнистии. Но тут я в своём рассказе несколько забежал вперёд.

А тогда, начав свою кинокарьеру столь успешно, Жерар в том же духе её и продолжил. Даже в весьма мутной экранизации романа нашего Достоевского «Идиот» — с непременными цыганами, тупым купчиком Рогожиным и кокоткой Настасьей Филипповной, хлещущей водку стаканами, он соткал психологически тончайший образ князя Мышкина (причём — вопреки «видению» режиссёра Жоржа Лампена) так изящно, что оказался в том фильме единственным светлым пятном. Ну а его Франсуа в «Дьволе во плоти» и Фабрицио в «Пармской обители» вообще принесли исполнителю грандиозную славу.

К тому же в 1951-м счастливо связал жизнь с Национальным народным театром (TNP) Жана Вилара, где скоро покорил парижан своим (по Корнелю) Сидом. Впрочем, впервые предстал Сидом, принцем Гамбурга, буквально электризуя толпы зрителей, в Авиньоне, под крышей папского дворца, на театральном фестивале, Рядом с Виларом Жерар останется до конца дней, и великий режиссёр не раз скажет о цельности его таланта, об умении не размениваться по пустякам и бережно хранить свою гениальность.

Высокий, тонкий, не терпящий суеты, отчуждённый, смотрящий в себя, Жерар стал идеальным исполнителем романтических ролей, но не голубых идеальных красавчиков, а страстных героев, не лишённых, когда надо, тонкой грусти, а когда надо, и милого острого французского юмора. Поэтому и стал для французов национальным актёром, отражающим страну, её людей, послевоенные времена с их романтическими надеждами и светлой печалью разочарования. Более убедительных и Сида, и Жюльена Сореля, и Лорензаччо представить французам было сложно…

* * *

А СПУСТЯ год весь мир восхитился его Фанфаном-Тюльпаном. Потому что Жерар сумел сделать своего героя не только импульсивным сорвиголовой, но и передал ему собственный ум, иронию, галантность и чисто французскую лёгкость. Да, там Жерар не просто окружённый красотками дежурный герой-любовник, но и настоящий герой, и настоящий любовник. Он замечательно убедителен как в многочисленных сценах поединков, погонь, так и в других, когда, например, в стоге сена копошится с молоденькой Марион или плетёт амуры с сочной Джиной Лоллобриджидой, сыгравшей Аделину… Причём от дублёров практически отказался, и во время съёмок ему рассекли лоб, проткнули острием сабли руку. А в знаменитой сцене на крыше, на десятиметровой высоте, в своего героя перевоплотился настолько, что вообще перестал отличать правду от вымысла и начал сражаться с Ноэлем Роквером по-настоящему. Роквер завёлся, и Филипу пришлось прятаться за трубу совсем не потому, что так значилось по сценарию. Ещё он, когда вдруг возник пожар, спас мальчишку…

И в перерывах между съёмками оставался натуральным Фанфаном: когда, например, артисты завтракали, устраивал потасовки: в ход шли картофелины, крем и прочее, посуда летела, столы трещали… При этом успевал встречать в аэропорту из Италии Джину и учить её французскому языку…

После премьеры фильма режиссёр Кристиан-Жак признался: «Именно в роли Фанфана-Тюльпана для меня раскрылся Жерар — весёлый, очаровательный, полный энтузиазма проказник, подчас даже не знающий границ запретного». А люди восьмидесяти национальностей на пяти континентах пришли от Фанфана в полный восторг. Стали называть Жерара Филипа (которого Жорж Садуль назвал «другом всей Земли») «реактивным французом», «цветком на съёмочной камере», «самураем весны», «красавцем XX века»…

* * *

КОНЕЧНО, он разбил не одно трепетное женское сердце! Но, к большому разочарованию девушек, Жерар был однолюбом. Да, он любил только свою жену.

Ещё в 1942-м, когда в Ницце совмещал учёбу с игрой в театре, приятель, тоже актёр Жак Сигюр, представил ему свою подругу Анн Николь Фуркад. Спустя четыре года, дико уставший после первых триумфальных показов «Калигулы», решил вместе с Жаком отдохнуть в Пиренеях, где та их общая знакомая имела домик. Она была умницей, снимала документальное кино, не поражала яркой красотой и вовсе не являлась восхищённой поклонницей таланта Жерара. К тому же у неё были муж и сын. Но тогда, в Пиренеях, вдруг оба ощутили в сердцах жаркий огонь… Скоро вместе с сыном перебралась в Париж, к Жерару, а поженились лишь через несколько лет, когда она наконец получила развод. При венчании он настоял, чтобы она стала называться одним именем — Анн, считая его более поэтичным… Она подарила ему дочь Анн-Мари и сына Оливье, которых любил безумно. Они были разные и дополняли друг друга: после придуманной жизни на сцене Жерар получал дома настоящую жизнь и никогда не допускал в свою семью никаких журналистов. Боже, как перед ним, дорогой читатель, и в этом смысле тоже меркнут наши записные «звёздные» «сердцееды», вроде Домогарова, Башарова и других, им подобных, готовых вывернуться наизнанку, чтобы только про очередной их мордобой с очередной любовницей узнал весь белый свет…

Она писала ему: «Я смотрю, как ты спишь; мир, в котором ты сейчас пребываешь, улыбка в уголках в уголках твоих губ, чуть вздрагивающие ресницы, твоё обнажённое и беспомощное тело — это и есть тайна. Я плаваю в тёплой и прозрачной воде. Ты где-то рядом. Я жду, когда ты появишься в проёме двери, увитой глициниями. Ты говоришь мне «доброе утро», я знаю, что тебе снилось, с какими мыслями ты проснулся, и всё-таки ты — тайна…»

Жерар восхищался Анн, разделяя всей душой слова Ницше о том, что «брак — это ещё и продолжительная беседа»… В театре, за кулисами, брал её на руки, целовал, не стыдясь нескромных любопытных глаз. Она же часто ждала его после спектакля в маленькой гримёрке с чашкой горячего шоколада… И находила время, чтобы сопровождать мужа в большинстве выездов на съёмки, в гастрольных турне, путешествиях по Мексике, Греции, Китаю, Советскому Союзу… Но при этом, себя не выпячивая — вот и тогда, в нашей совместной прогулке от университета до Эрмитажа, ничем себя не выдала… Кстати, в Ленинград тогда Жерар влюбился, не раз потом в интервью называл его «любимым городом». А в Москве, на стадионе «Динамо», в матче сборных СССР и Франции, нанёс первый удар по мячу. И был тронут до слёз, когда на «Мосфильме» электрик подарил ему, сняв с пиджака, свою орденскую планку. Конечно, и в столице, и здесь у нас, а потом ещё и в Киеве девушки за Фанфаном-Тюльпаном вовсю охотились, но для него по-прежнему существовала лишь одна Анн.

В отличие от многих других актёров, Жерар выбрал себе спутницу не «из мира театра», и жизненный опыт одного из них был сокровищницей для другого. Он царил а мире театра, она — как журналист, документалист — открывала перед ним огромный мир, который постигала сама. Романы деятелей искусств зачастую обращаются в моментальную вспышку рекламы. О любви Жерара и Анн не болтал никто. Это была НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ. Его муза и возлюбленная, она потом, увы, стала при нём самоотверженной сиделкой…

* * *

КОГДА-ТО, в запорошенном снегом Люксембургском саду, он сказал ей: «Если придёт беда, будем держаться достойно», и Анн это ему пообещала. И вот, осенью 1959-го, беда пришла. Первоначально доктора подозревали у него абсцесс в печени, но во время операции поняли, что это рак. Она жуткое известие от него скрыла. В тот же день он спросил: «Как ты думаешь, через две недели я смогу принять ванну?» Нет, умирать Жерар не собирался: через несколько дней ему должно было исполниться всего тридцать семь…

25 ноября его не стало…

Однажды, сыграв Сида, он сказал ей: «Если вдруг умру, похорони меня в этом колете и плаще…» Она исполнила его просьбу.

Серым утром 27-го чёрная похоронная машина, с крыши которой свисали тяжёлые гирлянды орхидей, направились в правансальский, виноградный Раматюэль, его любимый кусочек земли. Следом — весь траурный кортеж. Анн, простоволосая, в белом пальто, не похожая на вдову — так хотел Жерар. «Обязательно остановитесь в Молье», — попросила шофёра, потом пояснила, — «Там, в ресторанчике, мы с Жераром всегда завтракали». Потом свой грустный путь продолжили. Могила, на которой, по желанию Жерара, не должно быть ни цветов, ни креста, ни камня, была вырыта около старой разрушенной часовни. Однако рядом кустик мимозы могильщик всё же посадил. Неподалёку сумрачными факельщиками застыли кипарисы. Когда Анн бросила в могилу розу, начался ливень…

Свою книгу о нём она назовёт «Одно мгновение»…

* * *

КОГДА в мае 2007-го мы с Таней на берегу Сены снимали фильм «Окошечко в Париж», конечно же, пришли и на площадь Трокадеро, откуда — открыточный вид на Эйфелеву башню и где, в правом крыле Дворца Шайо, располагается тот самый Национальный народный театр, на сцене которого Жерар так блистал. А потом, минуя Люксембургский сад, оказались на Рю де Турнон, у дома № 17, где он жил и где умер. Мы долго там стояли, вспоминали другие его фильмы — «Красное и чёрное», «Большие манёвры», «Монпарнас, 19», «Опасные связи», отчётливо осознавая, что в те годы Жерар был гораздо популярнее, чем впоследствии Бельмондо, Делон или Депардье… И ещё острее тогда осознали, как правы были и Марлон Брандо, назвавший Жерара Филипа «блестящим романтиком, имеющим благороднейшую душу и сердце», и Луи Арагон, который написал, что он «оставил после себя образ весны и молодости»…

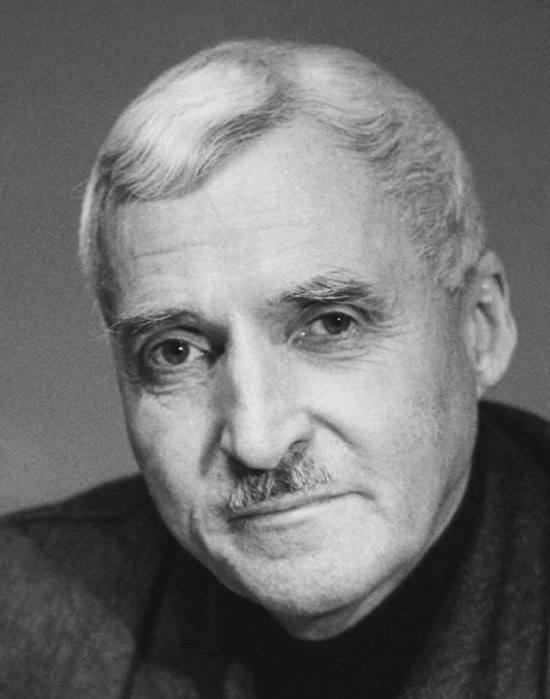

каким в октябре 1955-го я запечатлел его в Ленинграде,

на Университетской набережной…

Фото Льва Сидоровского

* * *

26 НОЯБРЯ

«ИЩИ ЕГО В СТОЛИЦЕ — В ЦК КПСС…»

Как я писал для «Ленгосэстрады»,

основанной 90 лет назад (26 ноября 1930 года)

и потом переименованной в «Ленконцерт»,

которая нынче называется «Петербург-концертом»

ЭСТРАДУ я обожал с детства. Репертуар Шурова и Рыкунина, Ильи Набатова и прочих тогдашних «звезд» (впрочем, такого термина в те времена не было) знал наизусть. Им подражая, сам в своей сибирской школе на вечерах исполнял злободневные куплеты. Ну а потом — здесь, в Университете. Тогда же, еще в студенческую пору, подружился с Леонидом Осиповичем Утесовым и с Аркадием Исааковичем Райкиным…

Ну а когда как журналист уже вовсю трудился в Доме прессы, на Фонтанке, одновременно оказался «своим» и на Малой Садовой, в «Ленгосэстраде», еще не переименованной в «Ленконцерт»: начал писать для артистов «репертуар». Чаще всего делал это в стихах: так появились мои первые, официально принятые к исполнению и (что немаловажно!) оплаченные, монологи, фельетоны, куплеты, музыкальные «мозаики»… В эстрадном мире я стал «своим», именовали меня там — «автор». Помните, телефильм «Покровские ворота», где в исполнении Евгения Моргунова был хорош эстрадный автор Соев, а артиста Велюрова блестяще сыграл Леонид Броневой? Вот и я примерно так же заглядывал на разные концерты, дабы послушать, как м е н я исполняют. Кто именно? Самые разные, так называемые, «артисты речевого жанра»: Бен Бенцианов, Илья Самойлов, Григорий Изольдов, Михаил Курдин, Олег Александров, Дмитрий Шатров, Борис Иоффе… А еще — эстрадные пары: Павел Рудаков (уже рассорившийся с Вениамином Нечаевым) и Борис Баринов, Иван Санин и Яков Фельдцер, Аркадий Стучков и Юрий Аптекман, позднее — Вашуков и Бандурин. Впрочем, всех не упомнить… И до столичных добрался: и знаменитый Михаил Гаркави что-то мое говорил со сцены (однажды в номере «люкс» гостиницы «Октябрьская» этот необъятнейших размеров старейшина искусства отечественного конферанса безуспешно пытался научить меня раскладывать пасьянс), и Роман Романов, а еще — артисты-вентрологи (это которые животом «разговаривают») Мария и Елена Донские со своим кукольным Андрюшкой тоже моими словами «чревовещали»…

О чем писал? О разных проблемах нашей жизни. К примеру, в куплетах с рефреном: «И не видно, и не слышно, и намёка даже нет» звучало такое:

Фрезеровщик Влас когда-то

Показал в работе класс.

Всех собраний делегат он,

На банкетах — тоже Влас.

Произносит речи пышно,

А в цеху его пять лет

И не видно, и не слышно,

И намёка даже нет…

У Мариши всё в порядке:

За плечами — институт!

Чтоб не ехать на Камчатку,

Вышла замуж в пять минут.

Только мужу той Мариши

Девяносто девять лет:

И не видит, и не слышит,

А н а м ё к о в — вовсе нет…

Но особенно любил сочинять куплеты на мелодии известных песен. Помните, в кинофильме «Простая история» звучало: «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить…» А у меня в куплетах с этим рефреном было, например, такое откровение:

Я дачу снял за девяносто:

Кровати нет, «удобства» — во дворе…

В коттедже жить, конечно, просто,

А мы с женой — в собачьей конуре…

А вот — на мелодию хорошего вальса «Это было недавно, это было давно»:

Был у нас кукурузе

И почёт, и елей.

Занимала в Союзе

Половину полей.

Но от лозунгов славных

Не родилось зерно.

Разобрались недавно

В том, что ясно давно…

Впрочем, подобная, как у артистов называлась, «жлоба дня» в моих куплетах присутствовала частенько. Скажем, поднимались в занебесье первые космонавты, и я, вслед за ними, сочинял, а артисты исполняли «Космические частушки»:

Точно в срок спустились с выси

И Гагарин, и Титов.

А состав «Москва — Тбилиси»

Опоздал на семь часов…

Валин Спутник спозаранку

Над Америкой прошёл.

Просят янки ВАЛИрьянки

И глотают ВАЛИдол…

«В чаевых своя раскладка, —

Говорит швейцар Фаддей. –

Апогей — когда десятка,

Пять копеек — перигей!»

Жанр куплета, частушки обожал за то, что он приучает к лаконизму (в четырех строчках — целый анекдот с непременной в конце репризой). А в жанре монолога (его на эстраде почему-то именуют «фельетоном»), чаще всего — тоже музыкального, я мог уже развернуться, так сказать, «эпически». К примеру, для старого эстрадника, участника Великой Отечественной, Михаила Григорьевича Курдина сочинил я, на основе его жизни, автобиографический музыкальный монолог «Сыновья», который потом он читал в каждом своем концерте, до последнего дня… А для Олега Александрова придумал (отталкиваясь от одноименной песни Аркадия Островского) монолог «Мальчишки»:

Живу я с сыном и женою

В старинном доме у Невы.

Там бродят парочки весною

И дремлют каменные львы.

Там липы буйно пахнут летом,

И высоко в голубизне

Летит, восславленный поэтом,

«Кумир на бронзовом коне»…

Дальше там разворачивалась история, и не одна, вокруг соседских мальчишек, со всеми их выходками, закидонами, ну а к финалу монолог обретал некую «публицистичность»:

… Десятиклассник на афише

Прочёл: «Хачатурян, «Спартак».

— «Хачатурян?» Такой не слышал,

Хотя в футболе я — мастак.

Команда новая! Понятно:

«Зенит», «Кайрат», «Хачатурян»…

Наверно, вместо «Арарата»

Прислал команду Ереван!..

Болельщик этот без шпаргалки

Вам всё расскажет про «Зенит»:

Как нападает Лев Бурчалкин,

Чем Завидонов знаменит.

Он на трибуне — в диком раже…

Но вот в свои семнадцать лет

Ни разу не был в Эрмитаже,

Ни разу не смотрел балет.

Не помнит, кто такой Петрарка,

И до Бальзака не дорос.

Но знает точно: у Ремарка

Любили выпить кальвадос.

Я не ханжа. Пусть те, кто юны,

Мчат на спортивные трибуны,

Пусть Метревели — их кумир,

Потрясший всех мячом забитым…

Лишь не остался бы закрытым,

От них закрытым целый мир…

Конечно, главная проблема у эстрадного автора возникала с цензурой: всё острое, новое, небанальное она, как правило, выкидывала. И пишущая братия частенько, дабы сбить цензора с толку, особенно в куплетах, подсовывала ему «зайца»-то есть, провокационный «заяц», подлежащий запрету безо всяких разговоров, прикрывал собою нечто более существенное, не столь явно бросающееся в глаза… Перечеркивая красным карандашом «зайца», цензор усмехался: «Можете это приберечь для домашних радостей…» Однако некоторые артисты, укатив подальше от Питера, про этих «зайцев» вспоминали и вставляли их в программу. Помню, как удивился я летом 1965-го в Евпатории, когда там, на концерте нашего Бориса Иоффе, в числе других своих куплетов на мелодию песни Андрея Петрова «Голубые города» («… Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет») услышал и тот, что предназначался именно «для домашних радостей»:

Нынче в клуб спешит народ:

Там показ новейших мод!

Популярнее всех туалет,

Где панбархат и тафта

Чуть прикрыли те места,

У которых названия нет…

Впрочем, по нынешним временам, когда на эстраде всё называется открытым текстом, вышеприведённые строки абсолютно безобидны. Однако в ту пуританскую эпоху … Но это еще что! Вслед за «голубыми городами» Боря исполнял другие мои куплеты, на мелодию Григория Фрадкина («… Ищи его, ищи его, ищи его по карте, у озера Байкал…»), и среди них, под финал, выдал то, что я даже цензору не показывал, только, по секрету, — артисту:

Хоть знали в вузе Шуру,

Как явного глупца,

Пролез в аспирантуру

При помощи отца.

Сегодня важная он птица,

Большой имеет вес!

Ищи его, ищи его, ищи его в столице —

В ЦК КПСС…

Что творилось с курортниками в зале евпаторийского театра!.. Мне же на минуточку стало худо: а вдруг, про это прознают в Ленинградском обкоме?! Ведь ябедничать у нас тогда ой как любили… Но, слава Богу, пронесло…

* * *

ВООБЩЕ жили мы там весело. Например, однажды на двери, за которой располагался заведующий литературной частью Дмитрий Николаевич Авров, кто-то прикрепил табличку: «Авровы конюшни», а на двери заведующего детским отделом Пантелеймона Игнатьевича Гузея — «Русский Гузей». Минимум дважды в год были у нас «капустники» (к ним я тоже имел отношение), которые пользовались огромным успехом. А еще обожал я заглянуть в кабачок «Чижик-Пыжик» (уже в новом здании «Ленконцерта», на Фонтанке, 41), где всю атмосферу определял Владимир Борисович Дорошев. Аура этого заведения была уникальна: многое строилось на розыгрыше, на забавных конкурсах. Например, всякий раз Дорошев выставлял плакат (он очень хорошо рисовал), к которому необходимо было за пять минут придумать подпись, лучше — в стихах. В награду победителю полагалась кура, именовавшаяся тут гордо, по МХАТовски: «Синяя птица». Обычно серьёзных конкурентов у меня в этом состязании не обнаруживалось, без «синей птицы» домой не возвращался. Скажем, изобразил себя Дорошев, оседлавшим шпиль Адмиралтейства, и я мигом строчу:

Влез в эмблему Ленинграда!

Вот плоды твои, эстрада…

Как бы эти па-де-де

Не закончить в МВД!

А еще частенько сочинял стишата не только про хозяина кабачка, но и про его гостей. Например, как-то собравшиеся поздравили Бена Бенцианова с присвоением почетного звания заслуженного артиста Киргизской ССР. А я вслед за этим спел «одесские куплеты» о каждом из там присутствовавших. Про Бенцианова звучало так:

И Бенцианову поклон, конечно, низкий:

Артист заслуженный республики Киргизской!

Не ожидал я тут подобного сюрприза:

Впервые ж вижу настоящего киргиза!

От «ответного слова» Бен Николаевич отказался…

Владимир Борисович лелеял свой «кабачок» четверть века…

Герман Орлов, Бен Бенцианов, Пётр Муравский,

Мария Пахоменко, Вениамин Нечаев и Павел Рудаков.

* * *

28 НОЯБРЯ

«КАК БУДТО ЕСТЬ ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА…»

105 лет назад родился Константин Михайлович Симонов

(28 ноября 1915 — 28 августа 1979)

ЕГО письменный стол — светлого дерева, огромный, полукруглый. Нина Павловна Гордон, литературный секретарь Симонова, вспоминает, что, когда впервые увидела за ним Константина Михайловича, пошутила: «Вы себя как в бублик посадили…» Изготовленный по рисунку самого хозяина кабинета, стол для работы оказался очень удобным…

Я же запомнил его с того октябрьского дня в 1974-м, когда по предварительной договоренности нагрянул к Симонову, чтобы взять большое интервью. А спустя несколько лет узрел «исторический» стол в одном из залов Государственного Литературного музея, где готовилась выставка, посвященная Константину Михайловичу. Из коробок извлекались всё новые предметы, любезно предоставленные семьей писателя: его трубка, пепельница, диктофон, фронтовая фляга… Книги из его кабинета, среди которых — многочисленные «военные» издания: исторические исследования, мемуаристика, сборники документов… Обилие самых разных словарей, географических атласов… Аккуратные папки с письмами: здесь не только читательские отклики, но порой и разные просьбы. На некоторых папках рукой писателя помечено: «Всё сделано»… Его дарственные автографы — на книгах, на кино — и театральных афишах, редкие фотоснимки… Однако больше всего меня интересовали его рукописи…

* * *

ВЕТХИЕ листы датированы 1934 годом. Поверху: «Кирилл Симонов. «Беломорстрой». Фрагменты поэмы». Да, тогда только-только начинающий поэт, с детства неважно выговаривающий «р», еще не сменил свое имя на «Константин». Работал токарем на авиационном заводе, в механическом цехе кинофабрики «Межрабпромфильм» и одновременно писал стихи. И вот под влиянием в общем-то лживых газетных статей о «героике Беломорстроя» сложилась поэма, фрагменты которой были опубликованы в сборнике молодых авторов под названием «Смотр сил». Так что в литературу, по сути, вошел он именно вот этими строчками:

Страна распростёрлась белою птицею,

Валуны сторожат покой.

Всё молчит, только ветер мчится

И крутится над рекой…

При нашей встрече рассказывал:

— В 1938-м под названием «Павел Чёрный» наконец вышла из печати, отдельной книжкой, та же самая поэма о Беломорканале, с первым вариантом которой я пять лет назад обратился в литконсультацию. Своим выходом в свет она не принесла мне радости, но — пока я ее писал и переписывал — научила меня работать…

Да, работать он уже умел и поэтом уже стал. Вчитываюсь в рукопись давным-давно знакомой и в отрочестве любимой (декламировал на школьных вечерах) поэмы «Ледовое побоище»:

… Когда-нибудь, сойдясь с друзьями,

Мы вспомним через много лет,

Что в землю врезан был краями

Жестокий гусеничный след.

Что мял хлеба сапог солдата,

Что нам навстречу шла война,

Что к западу от нас когда-то

Была фашистская страна…

А ведь сложено это еще в тридцать седьмом: каким же пророческим даром обладал молодой поэт! Недаром, когда грянула Великая Отечественная, строки из «Ледового побоища» снова и снова появлялись во фронтовой печати…

* * *

ФРОНТОВОЙ блокнот. Серая бумага. На обложке значится: «1941». Записи чаще всего сделаны карандашом. Первые строки корреспонденции «Однофамильцы»: «Нигде на всём фронте теперь нет такого короткого дня и такой длинной ночи, как здесь…» Скорее всего, это написано в октябре-ноябре, когда Симонов был командирован на Мурманское направление Карельского фронта и Северный флот. Конечно — именно тогда, именно там, потому что через несколько страниц читаю: «Был у майора Рыклиса товарищ — майор Петров..»» Благодаря симоновским дневникам известно, что, возвращаясь из той командировки, в Архангельске, за одни сутки, написал поэму «Сын артиллериста». Еще поведал автор дневников, как на полуострове Среднем познакомился с командиром артполка майором Рыклисом: «Он рассказал мне происшедшую с ним и с одним из его подчинённых, с сыном его старого друга, историю, которую я потом положил в основу поэмы «Сын артиллериста»…». Поскольку имя и фамилию ходившего в тыл к гитлеровцам лейтенанта корреспондент «Красной звезды» спросить тогда забыл, в поэме появилось вымышленное имя — Лёнька, а рядом с ним фамилии: Деева (вместо Рыклиса) и Петрова, тоже вымышленная и тоже удобно укладывавшаяся в стихотворный размер. Пройдет время — и мальчишки станут бомбардировать поэта письмами с вопросом: «Жив ли Лёнька?» И Лёнька отыщется: им окажется подполковник артиллерист Иван Алексеевич Лоскутов…

Вслед за поэмой читаю в блокноте:

Я, перебрав весь год, не вижу

Того счастливого числа,

Когда всего верней и ближе

Со мной ты связана была…

То, что это — здесь, закономерно, ибо, как заносит Симонов в дневник: «Кроме «Сына артиллериста», я в те же дни закончил в Архангельске книжку стихов «С тобой и без тебя», дописав последние строчки последнего стихотворения: «Я, перебрав весь год, не вижу…»».

«То счастливое число» случилось в ночь с шестого на седьмое ноября, когда журналист вместе с разведчиками отправился во вражеский тыл, на мыс Пикшуев. Как положено перед разведкой, все документы, все бумаги были сданы. Однако вопреки порядку, фотографию любимой поэт от командира разведгруппы утаил:

Она под северным сияньем

В ту ночь казалась голубой,

Казалось, вот сейчас мы встанем

И об руку пойдём с тобой.

Казалось, в том же платье белом,

как в летний день снята была,

Ты по камням оледенелым

Со мной невидимо прошла…

Большой лист желтого цвета. Черные чернила. Дата: «13.X. 1941». А дальше: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…» При мысли, что именно с этого листка началась жизнь стихов такой силы, что именно отсюда, перепечатанные редакционной машинисткой, они легли на страницу «Правды», а потом в миллионах солдатских писем со всех фронтов спешили к любимым, — от такой мысли, право же, дух захватывает… Потом под этим же названием будут у Симонова и пьеса, и киносценарий. Как раз среди писем обнаруживаю и такое, адресованное редактору «Красной звезды» Давиду Ортенбергу 6 октября 1943 года: «Сегодня вечером я увижу наконец привезённую картину «Жди меня» — говорят, хорошо вышла…» Да, фильм имел большой успех.

Другой блокнот, с пометкой: «Феодосия, 1942». Торопливо карандашом: «Винтовок — 225, пулеметов — 25, груженых машин — 800…». Вероятно, это — о трофеях комиссара Пономарева, чей десантный отряд в канун Нового года штурмом овладел Феодосией. Есть тут и скрупулезные записи допросов пленных. Еще один блокнот с аналогичным материалом, причем изготовлен блокнот в Германии: ничего, пригодился советскому журналисту! И вдруг: «Как служил солдат службу ратную…» От этой «Старой солдатской», сложенной Симоновым, — прямая дорога к другой пронзительной песне: «Враги сожгли родную хату», которую сочинил Исаковский. И «Песня о весёлом репортере», написанная совместно с Сурковым, тут же. И еще заготовка какой-то песни, видимо, так и не законченной: «Державная Родина наша за нашей спиною стоит…»

***

ПОСЛЕВОЕННЫЕ блокноты… Деловые записи в период, когда он редактировал «Литературную газету» и «Новый мир», щедро перемежаются стихами. Особенно много строк из будущего цикла «Друзья и враги». Всё чиркано-перечиркано, огромная авторская правка, бесконечный поиск самого точного слова. Например, в стихотворении «Переправа через Янцзы» фразу: «И хоть это не главное в нашей работе — уметь обращаться с винтовкой» — исправляет: «самим брать в руки винтовки». В стихах, посвященных памяти Бориса Горбатова, безжалостно вычеркивает хорошую строфу: «Посижу с его матерью, помолчу. // Подойду, посмотрю на последний портрет. // Не смогу, не сумею, не захочу, // Не позволю поверить, что его нет…» Страница за страницей — снова и снова отшлифовывает и без того крепко сделанные полные сарказма стихи «Друг-приятель»: «Едва ошибся человек, // Как сразу — им в привычку — // Уж тянут, тянут руки вверх // Его друзья — в кавычках…». Сам-то он другом был верным.

Вот — разные предварительные названия пьесы «Четвёртый»: «Оставшийся в живых», «Ты остался жив», «Именно ты!», «Твоя очередь», «Четвёртый человек»… Вот — замечания по ходу репетиции спектакля «Под каштанами Праги». (Кстати, в 2008-м, снимая в Праге видеофильм, я, кажется, разгадал, почему он нарек свою пьесу именно так. Посольство России, а прежде — и СССР, расположено на улице, которая называется «Под каштанами». Тогда, сразу после войны, Симонов там останавливался, и, очевидно, имя улочки ему понравилось). Вот — пометки на полях сценария телефильма о танкистах из «Солдатских мемуаров»… Последняя страница рукописи «Живых и мертвых»… Вычерченный коричневым фломастером подробный план выставки «Двадцать лет работы Маяковского», им задуманной и им же осуществленной. Это было очередное доброе дело Константина Михайловича…

* * *

НА передовой пули его не брали, но в тылу под обстрелом цензуры устоять не смог. Например, первый исполнитель «Корреспондентской застольной» Ростислав Плятт спел её в 1943-м в спектакле «Жди меня» без куплета:

Помянуть нам впору

Мёртвых репортёров.

Стал могилой Киев им и Крым.

Хоть они порою

Были и герои,

Не поставят памятника им.

Только в хрущёвскую эпоху эту строфу, вырезанную цензорами, восстановили. И в Москве соорудили памятник с выбитой на нём симоновской строкой: «С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулемётом сквозь огонь и стужу мы прошли». Писатель Анатолий Рыбаков, автор знаменитых «Кортика», «Тяжёлого песка» и «Детей Арбата», вспоминал, как в ресторан вошёл Симонов — и оркестр грянул в его честь «Корреспондентскую застольную». Но, увы, он же, поэт-легенда военного времени и зам. генерального секретаря Союза писателей СССР, случалось, клеймил «антипатриотические группировки». Однако, когда отмечалось его 50-летие, нашёл мужество публично себя за это осудить,

* * *

ЧТО ЖЕ касается той нашей беседы «для газеты», то, возвратившись в Питер, я быстро подготовил материал и отправил в Москву гранки. Спустя два дня — телефонный звонок:

— Гранки получил. Спасибо. Если будут замечания, сообщу по телефону. Вы не могли бы позвонить мне завтра утром, в восемь?

Решив, что ослышался, переспрашиваю:

— В восемь? Не рано?

— В самый раз.

Вот так он работал…

Отвечая в той беседе, в частности, на вопрос, как он умудрялся на войне находить еще время и для дневников, Константин Михайлович уточнил:

— Слово «дневник» здесь не совсем точное. Были записные книжки, и большинство записей шло непосредственно в корреспонденции. Когда весной сорок второго на фронте наступил период маленького затишья, я по ночам, урывая время от сна, стал диктовать редакционной стенографистке какие-то оставшиеся куски из этих записных книжек или просто по памяти — день за днем, всё то, что видел на войне… Дальше, после этого затишья, дело пошло хуже. Времени совсем не хватало. Поездка накладывалась на поездку, и регулярно писать впрок не было никакой возможности. Лишь к самому концу войны удалось вести подробные записи. <…> В общем, теперь получилась о войне и дневниковая книга. Я использовал не только старые блокноты, но и неопубликованные корреспонденции, фронтовые письма друзей. Книгу предполагаю назвать «Каждый день — длинный». Помните американскую ленту «Самый длинный день» о высадке войск союзников в Европе? Для них это стало великим событием. А для нас война проходила совсем иначе. У нас каждый день был длинным, и таких дней без малого — полторы тысячи…

Ну а в ответ на другой мой вопрос — «Какая фронтовая корреспонденция стала для военкора Симонова самой-самой памятной?» — сразу назвал небольшую заметку «Горячий день»: о незабываемом дне под Могилевом в июле сорок первого, когда там были уничтожены тридцать девять фашистских танков. Именно там он поверил, что мы непременно победим, что иначе не может быть… Кстати, та газетная заметка явилась первым толчком, чтобы написать роман «Живые и мертвые»: ведь — помните? — именно в том месте встретились Серпилин и Синцов…

Вот почему Константин Михайлович завещал развеять свой прах именно над этим полем близ Могилева. И это тоже достойно уважения…

* * *

КОГДА-ТО в молодости, еще до войны, он написал:

Как будто есть последние дела,

Как будто можно, кончив все заботы,

В кругу семьи усесться у стола

И отдыхать под старость от работы…

Всей своей жизнью подтвердив точность этих строк, Симонов до самого последнего дня был занят добрыми и очень нужными людям делами. Вот и булгаковский роман про Мастера и Маргариту из небытия возродил. И хемингуэевский «По ком звонит колокол», против которого выступала сама Долорес Ибаррури, лидер компартии Испании, в печать пробил. И на повесть Солженицына про Ивана Денисовича сразу же в «Известиях» откликнулся восторженной статьёй, провозгласив: «В нашу литературу пришёл сильный талант!». И в кинематографической судьбе Алексея Германа роль сыграл очень важную, благодатную…

Обо всём этом думалось мне, когда перебирал листки, исписанные его натруженной рукой, надиктованные его горячим сердцем.

Помню, как в Авиньоне, уже после Папского дворца, мы увидели на беленой стене дома нарисованные окна. И в одном из них такое знакомое по кино лицо Жерара Филипа. Это осталось после очередного театрального фестиваля.