![]()

И лагерь их тоже не сломил… Немало лет уж минуло, как оба покинули этот мир — два страстотерпца, подлинных интеллигента, которые, по словам другого, воистину великого страдальца, Варлама Тихоновича Шаламова, «первыми после пятидесятилетнего молчания приняли бой»…

Вспоминая…

О Татьяне Пилецкой, Петре Первом, Александре Володине и о судилище над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем

Лев Сидоровский

ВСЕГДА — НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ!

ВСЕГДА — НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ!

Слово — о народной артистке России

Татьяне Пилецкой

НАВЕРНОЕ, дорогой читатель, ты сейчас весьма удивишься, узнав, что более шести десятков лет назад эта актриса, по сути, перечеркнула мою свадьбу. А между тем, всё было именно так…

В феврале 1957-го, едва начались студенческие каникулы, прикатил из Ленинграда в Москву, к невесте. Остановился у родственника, а в её семье на субботу были назначены так называемые «смотрины». И накануне сего важного события отправились мы в кинотеатр «Форум» на новый фильм «Разные судьбы». Но только устроились там, тесно прижавшись друг к дружке, только засветился экран, только зазвучал пленительный вальс Богословского («С детских лет стать взрослыми спешили мы, торопили школьные года…»), как я вздрогнул: потому что на экране появилась Татьяна Пилецкая, которая лицом оказалась удивительно похожей на мою самую первую, не детскую, а уже взрослую, увы, неразделенную любовь, оставшуюся в Сибири… И чем дольше сменялись кадры, тем острее ныло сердце от вдруг возвратившегося, а, в общем-то, и не утихавшего все четыре года чувства… Конечно, руку своей спутницы я тут же отпустил… Решающим оказался эпизод, когда героиня в номере «Астории», у окна (там сходство с моим идеалом — один к одному!), слушает посвященный ей романс: «Отчего ты мне не встретилась, юная, нежная, в те года мои далёкие, в те года вешние?..» Тут от невесты я отодвинулся, и дальше картину мы смотрели врозь… Она ощутила, что случилось непредвиденное, но вопросов, слава богу, не задавала. Когда экран потух, мы молча поднялись, молча вышли из зала, молча, не касаясь друг друга, дошли до 2-й Мещанской (это от Самотёки, где — «Форум», совсем близко), молча я ей поклонился и в тот же вечер уехал в Питер… (Словно в награду за верность та моя сибирская пассия в том же 1957-м вдруг явилась ко мне в Ленинград. Но это уже совсем другая, очень длинная новелла. А жену я счастливо обрел лишь спустя двадцать два года, и зовут ее, естественно, тоже Татьяной).

Что же касается блистательной Пилецкой, то так получилось, что именно у неё летом 1958-го выпало мне брать самое первое в моей журналистской жизни интервью для новгородской «молодежки», куда был направлен по распределению. Место встречи для нашего разговора она предложила очень романтичное — Летний сад. И впорхнула туда — вместе с маленькой дочуркой Наташей — легкая, изящная, ослепительно красивая…

Конечно, поведать насчет не состоявшейся по Танечкиной вине свадьбы я не решился, и лишь старательно в блокноте с помощью «вечного пера» (тогда не было еще у нас ни диктофонов, ни даже шариковых ручек) старался поточнее передать рассказ актрисы, ее интонации. Помню, как недоумевала моя собеседница по поводу того, что зрители отождествляют «отрицательную» героиню фильма с самой исполнительницей. Вот и в МГУ на бурном обсуждении «Разных судеб», в ответ на агрессию возбужденных студентов пыталась их успокоить: «Ребята, подождите, это же роль, а вовсе не я!..» Ну а новоиспечённый интервьюер в ответ старался передать очаровательной собеседнице своё восхищение и от этой роли, и от прежних ее героинь: Даши Севастопольской — в «Пирогове», Веры — в «Княжне Мери»…

* * *

МИНУЛО лет пять, и однажды, вдруг оказавшись с ней в одной компании за праздничным столом, провозгласил тост «в честь несравненной Татьяны Пилецкой, которая разбила мою семейную жизнь!» Все были удивлены, особенно сама Таня, и тогда я поведал о том, что ты, дорогой читатель, уже знаешь…

А спустя еще лет двадцать, в начале восьмидесятых, когда она, «заслуженная», уже давно блистала на сцене «Ленкома» (который еще не назывался «Балтийским домом»), особенно — в роли восемнадцатилетней Роксаны из «Сирано де Бержерака», в один прекрасный день все такая же милая Танечка пришла ко мне, в редакцию «Смены», и показала несколько страничек из своих мемуаров. (Впрочем, сама этого слова не любит, поскольку «мемуары — это нафталин»). А потом кое-что пояснила.

И открылись мне некоторые странички ее непростой судьбы…

* * *

ЕЕ ОТЕЦ, Людвиг Львович Урлауб, чьи предки давным-давно перебрались в Петербург из Германии, был инженером-химиком. Жили в огромной квартире близ Таврического сада. Там девочку и крестили, причем крестным отцом стал друг родителей, знаменитый художник Петров-Водкин. Из-за хронической болезни легких Кузьма Сергеевич с женой часто уезжал на юг и всякий раз на это время просил Урлаубов поселиться в его жилье, в Царском Селе, которое располагалось под крышей… пушкинского Лицея. Там, кстати, была написана широко известная картина «Тревога»: актриса помнит, как художник ставил папу у окна, надевал на него свою тужурку, шлепанцы — и рисовал… А летом оба семейства отдыхали в Сиверской, где однажды Кузьма Сергеевич усадил девочку (платьице — белые кружева, в руках — любимая кукла) на веранде, куда солнце вливалось сквозь цветные стеклышки. И возникла «Татуля с куклой»… (Как же удивились Таня с отцом уже много лет спустя после войны, когда на выставке картин Петрова-Водкина в Русском музее вдруг увидели это полотно, подписанное: «Дочь рыбака». Пришлось идти в дирекцию, восстанавливать справедливость).

Живший по соседству Алексей Толстой любил закатывать пиры, на которых бывало много знаменитостей, и все вместе частенько заглядывали к Водкиным. Однажды, по просьбе композитора Шапорина, Таня играла им на рояле. А вообще заодно с другими детьми обожала устраивать «живые картинки», декламировать стихи, танцевать. Как-то, наблюдая за этими танцами, Кузьма Сергеевич сказал ее маме: «Кума, надо отдать Тату в хореографическое училище». И девочка оказалась в доме на улице Росси. Там ее увидел другой хороший художник, Алексей Пахомов, — и на свет явилась статуэтка юной балерины, которая нынче тоже хранится в Русском музее…

В 1937-м папу арестовали, квартиру заселили чужими людьми. Потом отца выпустили, однако в войну, как этнического немца, забрали снова и надолго. Старший брат Володенька погиб на фронте, Таня с хореографическим училищем оказалась под Пермью, в селе Палазня. Когда из эвакуации вернулась, узнала, что им осталась одна девятиметровая комнатка, в которой блокадной порой умерла её бабушка, когда-то — владелица всего дома. Отправила в Москву письмо: «Товарищ Сталин! Пожалуйста, отпустите домой моего папу. Он ни в чем не виновен…» Напуганная жизнью, получая паспорт (ещё шла война), свое «немецкое» отчество «Людвиговна», поменяла на «Львовна». Отец из ссылки вернулся в 1956-м, вместе с новой женой. Это был уже совсем другой человек. Их семья рухнула…

* * *

И ТУТ, слушая актрису, я вдруг понял, что в самом начале 1960-х был хорошо знаком с близким Таниным родственником, Михаилом Константиновичем Урлаубом, автором еще довоенного «Справочника журналиста», который после семнадцати лет колымских лагерей продолжал, как и до ареста, в Типографии имени Володарского отменно трудиться «техредом» газетного сектора, проявляя не только высочайший профессионализм, но и мягкость, сердечность, удивительный такт. А напротив, как ни в чем не бывало, сидел другой «техред», который в 1937-м на него тот донос настрочил…

Опубликовать воспоминания актрисы в «Смене» мне, увы, не позволили, потому что у тогдашнего руководства и Петров-Водкин, и Людвиг Львович Урлауб вызывали ну очень большое подозрение…

* * *

ОКОНЧИВ училище, Таня танцевала в кордебалете Музкомедии, выступала не сцене Театра эстрады, и однажды ее яркая внешность привлекла внимание самого Козинцева. Впрочем, на премьере «Пирогова» в Доме кино Пилецкой не было, потому что находилась уже на Севере, куда «отбыла по месту службы мужа», морского офицера. Домой вернулась с новорожденной доченькой. Пленённый её красой Вертинский сказал кинорежиссеру Анненскому, который готовился снимать «Княжну Мери»: «Вот актриса для твоего фильма!» Так и вышло…

Ну а потом под её обаяние попал Леонид Луков, сотворивший, как нам всем тогда казалось, воистину чудо под названием «Разные судьбы»… Зрительские письма приходили к ней мешками, её фотографии продавались во всех киосках «Союзпечати», даже начались поездки «за бугор», — в общем, эта роль стала её творческим раем. Но и одновременно, увы, — её Голгофой. Потому что мощно сыгранный образ (этакая сверх очаровательная вамп-дамочка) как бы приклеил актрисе ярлык: «Она злая». А киношники почему-то сей чуши поверили — ах, сколько потом, казалось бы, ну точно её ролей прошло мимо… Да, были ещё разные киноленты — «Олеко Дундич», «О моём друге», «Мать», «Дело № 306», «Мечты сбываются»… Потом к ним присоединятся «Третья молодость», «Зелёная карета», «Прощание с Петербургом», «Сильва», другие, и везде Пилецкая по-прежнему хороша, но главных своих киногероинь, повторяю, она всё же не дождалась…

* * *

ЗАТО УЖ в театре-то за более чем полвека наигралась вдосталь. Особенно — Роксану: шестьсот четыре спектакля! Даже когда актрисе был уже «полтинник», для зрителей её героиня оставалась всё такой же восемнадцатилетней!.. И сегодня, когда ей (ну не верится!) девяносто два, народная артистка России Татьяна Львовна Пилецкая в репертуаре, как и ещё совсем недавно («Сон об осени», «Изображая жертву», «Отчего люди не летают», «Крепкий чай с бисквитным пирожным», «Игра воображения»), снова занята основательно: она — и бабушка Эухения в «Деревьях», которые «умирают стоя»; и Софья Ивановна из «Семьи в подарок»; и Ма-Мурэ в одноимённом спектакле.

Ну а совсем недавно ей присуждена высшая театральная премия в России — «Золотая Маска».

Ещё выпустила три книги — «Серебряные нити», «Хрустальные дожди», «А судьбы у всех разные». Ещё пишет стихи…

Чтобы разобраться в своей родословной, ездила в Германию. И выяснила, в частности, что прапрабабушка с маминой стороны, Луиза Кессених, была очень незаурядной личностью: разыскивая мужа-воина, пошла служить в прусскую армию, участвовала в сражениях, была женщиной-уланом, за что ее прозвали «второй Надеждой Дуровой». Мужа так и не отыскала (очевидно, погиб), была несколько раз ранена, потеряла руку, получала пенсион по инвалидности. И при всём этом снова вышла замуж, перебралась в Санкт-Петербург, вырастила детей, а потом, в довольно-таки преклонном возрасте, стала на брегах Невы хозяйкой увеселительных заведений, в том числе — и знаменитого «Красного кабачка», о котором писали Пушкин, Лермонтов, Тынянов, Алданов. В общем, особа весьма авантюрная… Вот и героиня моего повествования чувствует, что гены прапрабабушки-улана — страшная сила: ведь и сама актриса — тоже немного авантюристка (из кино ушла в театр, а не — наоборот, от многих ролей отказывалась), а в фильмах на конях, как и «вторая Надежда Дурова», не только скакала, но даже их объезжала…

К тому же, как и прежде, убеждена, что женщина в любом возрасте должна ходить на высоких каблуках.

Ну а для меня она — навсегда та самая, очаровательная (глянь, дорогой читатель, на когда-то подаренный мне с трогательной надписью снимок), которая, к счастью, в феврале 1957-го столь бесцеремонно вмешалась в мою личную жизнь…

Сегодня, отказавшись ложиться в больницу, она дома борется с проклятым ковидом.

Держись, Танечка! И, пожалуйста, выздоравливай!..

* * *

8 ФЕВРАЛЯ

«ОН ВЕСЬ, КАК БОЖИЯ ГРОЗА!..»

296 лет назад умер Петр Первый

(6 июня 1672–8 февраля 1725)

КАК и многие, дорогой читатель, Петра Первого «живьём» я давным-давно увидел в одноименном фильме. Тогда, военной порой, наш 2-й «А» классная руководительница привела утром в один из всего-то трёх местных кинотеатров, который назывался «Гигант», причем — сразу на две серии (сеанс был специально для школьников), и мы, малышня, узрели одержимого, вдохновенного героя, богатыря, исполина! Как мы переживали вместе с ним, когда в начале кинокартины разгромленный войсками Карла XII наш уязвлённый кумир горько приказывал Меншикову: «Не моги смотреть на меня!» И как радовались, когда он в финале так заразительно, победительно смеялся и, сверкая очами, обращался словно бы и к нам, мальчишкам: «Не напрасны были наши труды, и поколениям нашим надлежит славу и богатства Отечества беречь и множить!» Конечно, в том кинозале я не мог представить, что спустя почти три десятилетия за кулисами питерской Александринки, где встречусь с Николаем Константиновичем Симоновым для короткого интервью, поведаю замечательному артисту о том детском потрясении…

* * *

А В НАЧАЛЕ пятидесятых, переселившись из Сибири на невский берег, однажды пришел я на самую первую по времени набережную Санкт-Петербурга, которая совсем не случайно названа Петровской, поскольку именно здесь с 1703-го сохранилось тоже самое первое гражданское сооружение. Из рукописи, опубликованной в 1863-м журналом «Русский архив», известно:

«24 мая на острове, который ныне именуется Санктпетербургским, царь приказал рубить лес и заложить дворец. Александр Данилович Меншиков говорил царю, что в Канецкой слободе остались после пожара многие дома, сделанные из брусового леса, — так не прикажет ли царь перевезти их и употребить на построение дворца? Царь отвечал, что он приказал рубить лес на именно этом месте и построить дворец из здешнего леса для того, чтобы в будущем знали, в какой пустоте был этот остров. 25 мая царь приказал вырубить лес и разровнять место около дворца — вверх и вниз по берегу Невы, чтобы поставить шатры и навесы для своих приближенных. 26 мая дворца строение работой окончилось, и около него поставлены были два больших шатра из шелковой богатой материи персидской работы, а полы устланы коврами. Поставили и другие шатры…»

Строительством занимались солдаты, хотя существует легенда о том, что сам Петр тоже собственноручно трудился над своим приютом, крышу которого увенчали деревянные мортира и две бомбы с «горящим пламенем» — ведь царь был одновременно командиром почетной роты бомбардиров Преображенского полка. Стены выкрасили в красный цвет, под кирпич, поэтому дом называли «красными хоромами». Лишь с весны 1704-го приближенные стали рядышком возводить и для себя нечто подобное.

И вот разглядывал я этот «Домик Петра», который с 1844-го от дождя, снега, других причуд природы да и вообще в р е м е н и оберегает кирпичный футляр, и всё пытался представить, как его хозяин себя здесь ощущал. Конечно, не случайно сени (от которых отгорожен небольшой чуланчик, служивший государю спальней) в стиле русской избы делят жилище на две части — кабинет и столовую, а двери украшены (что было присуще русской архитектуре XVII века) орнаментальными металлическими накладками. С другой стороны, увлеченный голландской экзотикой, он приказал столь ярко преобразить бревна, крышу покрыть «под черепицу» гонтом, а непривычно большие окна сделать с мелкой расстекловкой да свинцовыми переплетами, наличники расписать узорами и ставни, расцвеченные сочной киноварью, подвесить на фигурных золоченых петлях… Поскольку высота крыши до конька — аж 5,7 метра, то при всём своем огромном (204 сантиметра!) росте и немалой природной силе (постоянно обращаясь с топором и молотом, мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и кусок сукна на лету ножом перерезать) этот человек, вероятно, чувствовал себя здесь вполне комфортно.

Впрочем, представляю его в сих стенах совсем не таким, какой выглядит эрмитажная «Восковая Персона». Помнишь, дорогой читатель: парадный голубой с серебристым отливом костюм, на шее — пышный белый шарф, именной палаш на портупее… Нет, явственно вижу, как стремительно (при немалом размере такого шага всякий спутник с трудом за ним поспевал) входит Петр Алексеевич сюда, где стены и потолок обиты выбеленной холстиной, в треуголке и суконном плаще, под которым — тоже суконный камзол, белая рубашка, поколенные узкие кюлоты, чулки и башмаки с пряжками…

А что государь из этих окон, которые переливались радужным сиянием «лунного» стекла, различал? С одной стороны — «пустынные волны», с другой — деревоземляная крепость, чертеж которой (ведь превосходно знал фортификацию и устройство лучших европейских цитаделей) составил сам. Уже к концу сентября (менее чем за полгода!) бастионы и куртины в основном были возведены. (Потом, тоже скоро, появится кронверк, призванный защищать твердыню на ближайших подступах с суши). И небольшой церкви, заложенной во имя апостолов Петра и Павла, которая невысоко поднялась над Заячьим островом в том же 1703-м, государь наверняка радовался. Спустя три года на этом месте Доменико Трезини начнет возводить каменные крепостные стены, а через десять лет — грандиозный собор, но узреть Ангела над золоченым шпилем Петру, увы, уже не доведется…

* * *

НАВЕРНОЕ, только-только отметивший свой тридцать первый год властелин Земли Русской так или иначе вспоминал здесь непростые пути-дороги, которые привели его на этот невский берег…

Когда 30 мая (9 июня по новому стилю) 1672 года Москва огласилась колокольными переливами да пушечными залпами с кремлевских башен, поскольку у царя Алексея Михайловича и царицы Наталии Кирилловны, урожденной Нарышкиной, родился сын Петр, бояре с опаской осмотрели младенца и вздохнули с облегчением: крупный ребенок выглядел великолепно. Это особенно бросалось в глаза после взгляда на его сводных братьев, Федора и Ивана, сыновей царя и первой жены Марии Милославской, которые с детства страдали тяжелыми врожденными недугами. Наконец-то династия Романовых могла рассчитывать на здорового и энергичного наследника престола… Однако маленький Петр уже на четвертом году жизни остался без родителя и скоро вместе с матушкой под нажимом Милославских оказался изгнанным в село Преображенское. Мальчик знал, что в Кремле — враги… А в апреле 1682-го скончался бездетный старший брат Федор Алексеевич. По обычаю, престол должен был занять царевич Иван, который однако ни физически, ни умственно к государственной деятельности не был пригоден. Собравшиеся на площади у Кремлевского дворца представители знати и высшего духовенства «выкрикнули» царем Петра. Таким образом, царица Наталья при несовершеннолетнем сыне становилась регентшей, что Милославских, естественно, не устраивало. Орудием их борьбы за власть стали стрелецкие полки, которые, подстрекаемые старшей сестрой Ивана — царевной Софьей, учинили против Нарышкиных в Кремле, на глазах маленького, навсегда потрясенного Петра, кровавую резню… В результате, по требованию стрельцов, царями провозгласили одновременно Петра и Ивана, а правительницей при них на семь лет стала Софья…

Всё это время Петр с матерью жил в Преображенском. Его учитель по русской словесности, арифметике, истории, географии и закону Божьему подьячий Большого Прихода Никита Моисеевич Зотов на всю жизнь привил своему юному, весьма смышлёному и непоседливому подопечному привычку заполнять часы досуга разными «ремеслами». (Спустя несколько лет он станет и плотником, и каменщиком, и кузнецом, и штукатуром, и кораблестроителем, и сапожником, но более всего полюбит работать на токарном станке, достигнув в этом деле такой виртуозности, что сможет соперничать с лучшими токарями Европы). К тому же мальчик с огромной страстью и весьма необычно играл «в войну»: уже в три года отдававший команды Бутырскому рейтарскому полку «нового строя», он, когда подрос, из сверстников сформировал две потешные роты, которые потом, развернутые в Преображенский и Семёновские полки, станут ядром русской регулярной армии. А в селе Измайлове нашел старый ботик, который тут же испытал на речке Яузе. После там же плавал на яхте, которую под наблюдением опытного корабела смастерил тоже сам…

Шло время: Иван всё больше чахнул, а Петр, наоборот, набирал силу, женился на Евдокии Лопухиной — и тогда взбунтовавшаяся Софья решила стать самодержицей всея Руси. Однако со стрельцами (которые теперь не все оказались на ее стороне), памятуя о резне 1682 года, Петр жестоко расправился (тысяча сто восемьдесят два мятежника были казнены, стрелецкие полки расформированы), а сестрицу заключил в Новодевичий монастырь. После этого Иван (который скончается в 1696-м) передал Петру всю полноту власти…

* * *

И СЛУЧИЛИСЬ ту пору у будущего царя-реформатора три важнейших события. Во-первых, побывал он в Архангельске, где впервые увидел море, настоящие корабли, восторженное отношение к которым сохранит на всю жизнь. Во-вторых, война с Турцией за выход к Азовскому морю стала его первой военной школой, в которой приобрел опыт управления большой армией, осады и штурма сильной крепости. Именно здесь, под стенами Азова, к Петру пришло осознание своей роли в судьбе России, сформировалась главная идея и смысл жизни — служение Отечеству. В-третьих, длительное путешествие за границу в составе Великого Посольства (куда Петр ехал инкогнито, как сопровождающее лицо — «урядник Петр Михайлов», что давало ему значительную свободу действий и позволяло более подробно ознакомиться с жизнью разных европейских стран) открыло молодому государю западноевропейскую цивилизацию, ее военное и культурное могущество. Месяцы, проведенные в Европе, Петр использовал с максимальной для себя пользой: в Пруссии обучался артиллерийскому делу и получил аттестат огнестрельного мастера; в Амстердаме поступил работником на Ост-Индийскую верфь; потом изучал кораблестроение в Англии; постигал фортификацию; посещал музеи, анатомические театры, обсерватории, монетные дворы; общался с государственными деятелями, учеными, дипломатами, ремесленниками, моряками и корабелами. (Я слышал об этом под крышей «домика царя Петра», который расположен в городке Зандаме, близ Амстердама. А в знаменитой Круглой башне Копенгагена узнал, как позднее, в 1716-м, поднялся сюда Петр аж верхом на коне, чтобы с почти сорокаметровой высоты глянуть на дальний шведский берег, который мечтал завоевать). В общем, из Европы домой привез не только впечатления, знания, трудовые навыки и мозоли, но прежде всего убеждение: столь же сильною Россию можно сделать, лишь переняв у Запада всё необходимое. И стали по его приказу закупать за границей книги, приборы, оружие, а еще — приглашать сюда иностранных мастеров и ученых. (Между прочим, Петр встречался и с Лейбницем, и с Ньютоном, а в 1717-м был избран почетным членом Парижской Академии Наук).

* * *

ЗНАКОМСТВО с Европой во многом предопределило всё мировоззрение дальнейших реформ: он будет обустраивать Россию как огромную Немецкую слободу, заимствуя что-то из Швеции, что-то из Англии, что-то из Голландии, что-то из Бранденбурга. Инженерные интересы давали возможность изобретать новые принципы вооружения и тактические новшества. К удивлению одного из его учителей и сподвижников, генерала Патрика Гордона, Петр еще в 1680-м (в восемь лет!) открыл в Преображенском специальное «ракетное заведение», где изготовлял сначала «художественные огни», а позже — осветительные снаряды (которые останутся в русской армии до 1874 года). Знание баллистики навело Петра на мысль о принципиально новом виде открытой артиллерийской позиции — редутах, блестяще потом опробованных в Полтавской битве. Нарвская катастрофа заставила критически взглянуть на солдатское вооружение, и он нашел простейшее решение для привинчивания трехгранного штыка к стволу ружья, сделав атаку русской пехоты — задолго до Суворова — основным тактическим приёмом. Прибывших из Голландии морских офицеров сам экзаменовал в кораблевождении и управлении пушечным огнем…

* * *

КОНЕЧНО, заложив новый город, скоро ставший российской столицей, который его создатель в честь своего святого патрона назвал Санкт-Петербургом, Петр здесь, на невском бреге, об этих реформах, призванных изменить Россию, постоянно думал. И настойчиво проводил их в жизнь. Так, преобразуя государственный аппарат, неповоротливую Боярскую думу заменил Сенатом, которому стали подчиняться образованные по шведскому образцу и ведавшие всей хозяйственной жизнью России Коллегии. И утвердил Духовный регламент, полностью подчинивший церковь государству: место Патриаршества занял Святейший правительствующий Синод. И разделил Россию на восемь (затем — десять) губерний во главе с губернаторами — «чтобы лучше присматриваться о денежных сборах и всяких делах». А «Указом о единонаследии» закрепил дворянскую собственность на землю. А «Табелем о рангах» установил порядок чинопроизводства военных и гражданских служащих не по знатности, но по личным способностям и заслугам. Чтобы во имя активной внешней и внутренней политики обеспечить рост государственного бюджета, Петр преобразовал всю налоговую систему: появилась подушная подать, которая усилила крепостную зависимость крестьян от помещиков и оказалась куда тяжелее тех повинностей, которые они отбывали в пользу господина. Увы, народ на это ответил восстанием в Астрахани и другим, на Дону, под предводительством Булавина, а еще — волнением башкир, татар и мари, которые правительственные войска подавили весьма жестоко…

Кстати о войсках. Петр создал регулярные русские вооруженные силы, основой устройства которых явилась рекрутская повинность и обязательная воинская служба дворян: после окончания военной школы; либо, побывав рядовыми или сержантами гвардии, они получали офицерский чин. Организацию, вооружение, тактику, права и обязанности всех чинов теперь определяли Воинский устав, Морской устав и Морской регламент, в разработке которых Петр тоже участвовал. Вместе с формированием армии на Азовском и Балтийском морях создавался военно-морской флот. Правда, после начала Северной войны строительство азовского было приостановлено, а в результате неудачного Прутского похода и сам Азов, и всё прилегающее побережье Россия потеряла. Что ж, утроили усилия на Балтике — и спустя несколько лет здесь у нас уже была мощная армада: тридцать два линейных корабля, шестнадцать фрегатов, восемьдесят пять галер и много различных мелких судов!

И про культуру с просвещением Петр, конечно, не позабыл: появились светская литература, были открыты медико-хирургическая, инженерные и артиллерийские школы, Морская академия. Для учебы и практического освоения наук молодых россиян стали посылать за границу. Издавались буквари, учебные карты, пособия. В Москве 23 декабря 1702 года возник первый русский общедоступный театр, а позже в Петербурге, на невской набережной, — первый русский музей-Кунсткамера с публичной библиотекой. Новый 1700-й начался в России не, как прежде, 1 сентября, а 1 января, и с летоисчислением не от «Сотворения мира», а от «Рождества Христова». Был введен близкий к современному «гражданский» шрифт, стала выходить первая русская печатная газета «Ведомости». Спустя годы Петр основал Петербургскую Академию наук с гимназией и университетом. По его же распоряжению, с исследовательскими целями Александр Бекович-Черкасский отправился в Среднюю Азию, Иван Евреинов и Федор Лукин — на Дальний Восток, Даниил Мессершмидт — в Сибирь, была подготовлена экспедиция Витуса Беринга, положено начало систематическому изучению географии страны и картографированию…

* * *

И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ деяния Петра I впечатляют. Еще в конце XVII века два его похода на крепость Азов привели к Константинопольскому перемирию с Турцией, и Россия оказалась на азовском побережье. Однако главной проблемой было получить выход на Балтийский простор. Обращался к шведам с просьбой продать некогда принадлежавшие России земли у Финского залива, но те — ни в какую. Потом более двадцати лет продолжалась Северная война. В 1712-1714-х завоевали Финляндию, после Персидского похода — западное побережье Каспийского моря с Дербентом и Баку и, наконец, в 1721-м, по Ништадскому миру, — обрели земли на Неве, в Карелии и Прибалтике — с Нарвой, Ревелем, Ригой, Выборгом… Так, утвердившись на берегах Балтики, Россия стала великой державой, которая была провозглашена Империей. А Петр I обрел титулы Императора Всероссийского, Отца Отечества и еще — Великого. Петром Великим по праву в русской истории и остался…

* * *

ПО ПРИРОДЕ человек честный и искренний (к себе — строгий и взыскательный, к другим — справедливый и доброжелательный), он, увы, как царь был порой весьма груб и даже жесток. Вся преобразовательная его деятельность направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения, когда недостающие народу блага можно и нужно навязать только силой. Не зря же мудрый Пушкин назвал его «Робеспьером на троне».

Но как же возвышенно в «Медном всаднике» Александр Сергеевич пишет о нем, «назло надменному соседу» заложившем «на берегу пустынных волн» город, который — «полнощных стран краса и диво»! И как же восторженно рисует его портрет в другой поэме, «Полтава»:

… Тогда-то свыше вдохновенный

Раздался звучный глас Петра:

«За дело, с богом!» Из шатра

Толпой любимцев окружённый

Выходит Пётр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза…

И мне именно такой Петр — словно в том, любимом с детства фильме — очень дорог…

Забавная деталь. Когда весной 1949-го я в кружке художественного слова иркутского Дворца пионеров готовил этот отрывок про Полтавский бой, которому тогда исполнялось двести сорок лет, милая руководительница, Вера Александровна Измайлова, вдруг повелела строку: «Швед, русский — колет, рубит, режет…» читать так: «Швед (пауза). Русский колет, рубит, режет…». Я недоумевал: «Почему?» В ответ услышал: «Здесь у Пушкина слово «швед» — усечённая форма родительного падежа. То есть: «Шведа русский колет, рубит, режет…» Глупость? Несомненно. Но есть ей объяснение. В 1949-м, когда «партия и правительство» яро боролись с «безродными космополитами», против «преклонения перед Западом», за приоритет всего русского, публично высказанная мысль о том, что «колет, рубит, режет» не только русский, но и швед, была для моей затюканной наставницы абсолютно невозможной.

* * *

СНОВА я — в «Домике Петра I» близ Петропавловки. А напротив, через Неву, — его Летний дворец. Государь переселился туда, как только сооружение (поначалу — деревянное) возвели, поскольку в первой обители печей не было. Потом Трезини на этом месте создал дворец из камня, в котором я не раз обозревал и покои Петра на первом этаже, и спальню Екатерины — на втором. А деревянный «Зимний дом» Петру подняли против Петропавловки, на месте Преображенских казарм, где проходит нынешняя Миллионная. Здесь в начале XVII века строительство разрешалось лишь флотским чиновникам, и Петр воспользовался этим правом, ибо в составе Великого Посольства (помнишь, дорогой читатель?) под именем «Петра Алексеева» являлся «корабельных дел мастером». Этот «Зимний дом» был небольшим, двухэтажным, с высоким крыльцом и черепичной крышей. Рядом прорыли «Зимневодный канал», который ныне называется Зимней канавкой. Ну и после, в 1718-м, архитектор Маттарнови рядом начал для Петра Великого сооружать (а Трезини в 1720-м закончил) новый Зимний дворец, по размеру — тоже невеликий, но каменный, со скромным декором в центре фасада и высокой покатой крышей. Здесь в 1725-м, 29 января, император скончался…

* * *

ЛЕТ ТАК ТРИДЦАТЬ назад, дорогой читатель, я в «Смене» 1 апреля, решив разыграть коллегу, оставил на его столе записку: «Срочно по телефону 238-90-70 позвони Петру Алексеевичу. Там, дома, он тебя очень-очень ждёт». Коллега явился, прочитал и сразу же набрал нужный номер. Дальше последовал такой диалог: «Алло» — «Простите, это дом Петра Алексеевича?» — «Да» — «Можно его к телефону?» — «Нельзя» — «Почему?!» — «Его нет» — «Как так «нет»?! Он просил срочно позвонить!!» — «Едва ли. Петр Алексеевич Романов двести шестьдесят пять лет назад сей бренный мир покинул…» И только тогда мой доверчивый приятель понял, что к чему…

* * *

10 ФЕВРАЛЯ

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО!

102 года назад родился Александр Володин

ОДНАЖДЫ Володина спросили: «А что это у вас все пьесы какие-то «сиротские»? Что ни героиня-то без родителей». Задумался: правда — все сиротские. И в «Фабричной девчонке», и в «Старшей сестре», и в фильме «Дочки-матери» — бывшие детдомовки… Впрочем, чему удивляться — ведь и сам вырос не дома. Жил в Москве, у родственников. В театре его, школьника, потрясали Шиллер, Островский, Чехов, в ЦПКиО — военный духовой оркестр. Из пионеров исключили за то, что над своей койкой приколол открытку с фотографией любимого артиста Качалова, а не Ворошилова или Буденного. Потом выперли из комсомола — за стихи «запрещенного» Есенина, которые он, молоденький сельский учитель, читал на уроках детям. Дальше — война. Рассказывал:

— Выходили из первого окружения, из второго… Тяготы войны я старался переносить терпеливо, как интеллигентный человек…

Медаль «За отвагу» заслужил еще в ту пору, когда награды давали редко. А последнее ранение, осколок от мины, получил в сорок четвертом: металл прошел между ребер и завяз в левом легком… В госпитале самой большой радостью оказалось радио:

— На спинку койки был намотан наушник. Я прижимал его к уху и слушал нечто, напоминавшее музыку. Не слышал ее с самого начала войны, забыл, что она существует. Наушник потрясал просто звуками каких-то музыкальных инструментов, что там исполнялось — не разобрать. Но она была, она существовала, и это было счастье…

После Института кинематографии, где его пять лет наставляли, как писать сценарии, оказался в Ленинграде, на Студии научно-популярных фильмов:

— Бдительный начальник сценарного отдела из инородцев прощал только Маркса, Свердлова и меня. Поскольку я — бывший фронтовик, то редактировал секретные военные фильмы о правилах обматывания портянок.…

Однажды приехал с Украины фронтовой дружок Коля Кылымник:

— Выпили мы, как договаривались на войне: молча, у порога, по граненому, закусили его арбузом, и я Коле рассказываю: «После ранения в лёгкое не мог дышать, казалось — вот-вот сыграю в ящик. Думал: «Ах, если бы мне дали прожить хоть год, как много успел бы за этот год сделать!..» С тех пор уже восемь лет минуло, а ничего стоящего так и не сделал…» Обсудили мы все это, а когда Коля уехал, я взялся за перо. Получилось несколько рассказов, которые составили книжку. Прочитав ее, завлит Пушкинского театра стал уговаривать меня, чтоб написал пьесу. А я знал, что пьеса (!) для театра (!) у меня не получится. Но из порядочности следовало что-нибудь сдать, хотя бы одно действие, дабы завлиту стало ясно: хочу, но не могу…

Однажды в общежитии «Скорохода», где обсуждали его книжку, комсомолки посоветовали написать «критический рассказ» о девице, которую «недавно выгнали с танцплощадки!»

— Познакомили меня с этой девицей, и она мне понравилась. И захотелось написать о ней и обо всем, что происходило вокруг, но — наоборот! Совсем н а о б о р о т!.. Стал писать пьесу. Так появилась история про Женьку Шульженко, «фабричную девчонку». Однако ее «критическое направление ума» (а всего-то лишь называла вещи своими именами) вызвало в официальной критике негодование. Меня обвиняли в «искажении действительности», в «сгущении отдельных теневых сторон жизни», в том, что «замахиваюсь на вещи, очень дорогие для молодых современников», что «сею среди нашей молодежи семена нигилизма»…

Хорошо помню этот спектакль в питерском «Ленкоме», с Дорониной в главной роли, — как зал на слова героини то и дело отзывался овациями…

— Женька бесила власти потому, что по общей идеологической позиции была д р у г а я. Там говорилось про вранье, про показуху… Итак, «Фабричную девчонку» поносили за «очернительство» начальства и вообще действительности, за «критиканство». И я решил: напишу другую пьесу, где вообще не будет никакого начальства. Раньше в финале любой пьесы обязательно появлялся начальник (секретарь парткома, райкома, обкома) и всё расставлял по своим местам: кого надо — наказывал, кому надо — указывал, кто заслужил — тех одаривал счастьем. Я же решил, что мои герои будут получать и радости, и горести не от «партии и правительства», а от таких же, как они, простых смертных… Каким-то образом, еще до того, как пьеса была поставлена, она попала в обком, и возникла формула, что мое творение — «злобный лай из подворотни», «неустроенные судьбы», «мелкотемье»… Так дальше и повелось: все, что я делаю, — «мелкотемье», «приземленность»… Однажды в мое полуподвальное семиметровое жилище, где я обитал с женой и сыном (побывав здесь, Назым Хикмет заметил, что его камера в турецкой тюрьме была больше), спустилась завлит БДТ Дина Морисовна Шварц: «Георгий Александрович просит дать ему вашу новую пьесу». Товстоногов решил ставить «Пять вечеров»…

О-о! Это чудо я запомнил на всю жизнь! Спектакль завораживал с первых мгновений, когда в затемненном зале, по трансляции, возникал густой, чуть хрипловатый голос Товстоногова: «Эта история произошла в Ленинграде, на одной из улиц, в одном из домов…» А какой актерский ансамбль — Шарко, Копелян, Лавров, Макарова… Где же автор подсмотрел своих героев, Ильина и Тамару, откуда донесся к нему этот щемящий душу мотив их разлуки и встречи?

— Тут я шел немножко и от своей жизни. Например, передал Ильину свои военные ощущения: «Ранило меня — трясусь в медсанбатской машине, прижался к борту. Осколок попал в легкое, чувствую: чуть наклонишься — и кровь хлынет горлом. Так, думаю, долго не проживешь, гроб. И только одна мысль была в голове: если бы мне разрешили прожить еще один год. Огромный год. Миллион вот таких бесконечных минут. Что бы я успел сделать за год! Я бы работал по шестнадцать, по двадцать часов в сутки. Черт его знает, может быть, я сумел бы сделать что-нибудь стоящее!»… Еще эпизод. Перед самым уходом в армию я познакомился с девушкой. Пришла она меня провожать. Сидим мы, новобранцы, в грузовых машинах, провожающие плачут, а она смотрит снизу и говорит: «Видишь, какая у тебя будет бесчувственная…» — и запнулась. Моторы уже тарахтят, плохо слышно. Кричу: «Что ты сказала? Не понял!» А она: «Я сказала: видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена?» «Уже ж е н а? Вот это да! Машины тронулись, она побежала вслед. Потом мотор, что ли, заглох, остановились. И она поодаль остановилась, прислонилась к водосточной трубе. Опять поехали — она опять побежала. Потом отстала… В войну мы переписывались, а после все-таки поженились… В пьесе точно так же Ильин вспоминает о том, как его на фронт провожала Тамара…

А дивная песенка: «Миленький ты мой, возьми меня с собою…», которая проходила через весь спектакль, определяя его особую тональность, — где Володин ее раскопал? Ведь именно после «Пяти вечеров» она стала так популярна…

— Эту песенку, когда мы собирались домашней компанией, замечательно пела Света Пономаренко, редактор с «Ленфильма»… Принимаясь за работу, Товстоногов сказал: «Буду ставить этот спектакль с волшебством». Как я понял позже, волшебство состояло в том, что он с непривычной подробностью рассказывал о людях, которые — по тем временам — вообще не стоили внимания: жалкие люди, неустроенные судьбы. Тем более, что героиня спектакля была — опять же по тем временам — неуместная на сцене о д и н о к а я женщина. Зина Шарко играла замотанную, но гордую, надменно «советскую», но — одинокую, одинокую… Товстоногова вызывали в обком: «Почему она у вас одинокая? Вы что, имеете в виду, что после войны у нас стало меньше мужчин?» Георгий Александрович обкомовцев успокаивал: «Да нет, в финале они с Ильиным уже сидят рядом, непременно поженятся…»

Однажды Фурцева приехала в Питер запрещать «Пять вечеров». Перед началом второго действия в фойе вдруг спрашивает Володина: «Кто ваш любимый драматург?» — «Эдуардо де Филиппо». Она возмутилась: «Вот ваша ошибка! Итальянский неореализм — не наша дорога!»… Когда вскоре Володина пригласили в Чехословакию, позвонила тоже Фурцева: «Ехать не рекомендую. Вам будут задавать провокационный вопросы, вам будет трудно на них отвечать, а если ответите, вам будет трудно возвращаться»… Да, вниманием ведомство Фурцевой его не обделяло. Так, например, по поводу «Старшей сестры» в министерстве культуры сочли, что «Володин выступает против таланта». А по поводу «Назначения», что «автор вбивает клин между народом и правительством»… В ЦК на встрече с драматургами Фурцева (она тогда была секретарем ЦК) наставляла: «Ваша ошибка, что вы обобщаете. В искусстве ничего не надо обобщать»… Конечно, партфункционеров его «обобщения» раздражали. Тот же интеллигент Лямин из «Назначения»: несмотря на все свои потешные терзания — талантлив, и за счет его ума процветает бесталанный начальник. Функционеры беспокоились: если бы такие, как Лямин, пришли к руководству, что сталось бы с ними? Однако Володин недоумевал:

— Зря беспокоились. Лямины тогда к руководству не приходили. Неуверенные в себе, боящиеся обидеть кого-то, — эти комплексы были знакомы и мне. Я вообще тогда решил: чем откровенней о себе, тем, может быть, больше найдется людей, которые подумают, что это — про них…

Что, и Бузыкин из «Осеннего марафона» — это тоже сам Володин?

— Естественно. Там и мое идиотское безволие, и боязнь обидеть… Например, у меня тоже был сосед, который взял за правило рано утром, перед работой, приходить для «политических» разговоров. Отказать ему в этом я не мог и, когда сосед удалялся, ложился досыпать… Но писать о себе всерьез, с нахмуренными бровями, нельзя. О себе можно — только с юмором, что и пытаюсь делать…

Однажды он признался:

— С армейских лет меня не оставляло чувство преклонения перед женщиной...

В своих «полустихах» (как сам их называл) часто говорил о собственных «стыдах» за нашу неудавшуюся жизнь. Когда я спросил, в чем же эти его «стыды», нахмурился:

— Во многом. Например, не ходил на Красную площадь с теми, семерыми, против наших танков в Чехословакии… Когда наши танки вошли в Прагу — я был чех. Когда саперные лопатки опускались на головы девушек с проспекта Руставели — я был грузин. Когда пролилась кровь в Вильнюсе — я был литовец. Когда уничтожали Грозный — я был чеченец… А кто я по любви к Толстому, Достоевскому, Чехову, Пастернаку, к белым городкам с булыжными мостовыми, которые в войну мы прошли сначала с запада на восток, а потом обратно?..

Многие литераторы пытались объяснить, что есть счастье. Володин о счастье сказал просто: «Пустынное слово среднего рода»…

* * *

ОЧЕНЬ справедливо, что Александра Моисеевича Володина в самом конце его пути наградили театральной премией «Золотая маска» именно в номинации — «За честь и достоинство»… Тогда же я написал: «С чего начинается Родина? С пера Александра Володина!»

* * *

P.S. Александр Моисеевич скончался в 2001-м, 17 декабря. А в 2008-м, 6 мая, Санкт-Петербургский выпуск «Комсомольской правды» выдал такую сенсацию. Режиссёр-кинодокументалист Николай Боронин, повествуя накануне Дня Победы о боевом прошлом своего отца, в частности, вспомнил случай, который якобы имел место на невском берегу в самом начале войны:

«… Отец в то время работал в спецотделе по мобилизации. Однажды в его кабинет заходит щупленький, в круглых очках, интеллигентного вида человек. Взглянув на него, отец сразу понял: в первом же бою его ждёт неминуемая смерть. Невоенный это был человек. И понимая, что может быть серьёзно наказан за такой проступок, мой отец сделал всё возможное, чтобы стоящий перед ним мужчина не попал на передовую. Так он спас жизнь будущему великому драматургу Александру Володину…»

Так «Комсомолка» публично оклеветала ветерана, орденоносца, инвалида Великой Отечественной, который в Красную Армию был призван ещё в 1939-м (и не в Ленинграде, а в Москве), а в 1942-м, когда награды давали весьма редко, заслужил медаль «За отвагу». Последнее ранение, осколок от мины, получил в 1944-м: металл прошёл между рёбер и завяз в левом лёгком… В общем, произошло КОЩУНСТВО. Однако позорные представители моей профессии, которые эту чушь на газетную страницу пропустили (редактор Комека, горе-журналюги Карасёв и Ливси), как я ни взывал к их совести, так же публично признать свою вину отказались.

Фото Льва Сидоровского

* * *

ПЕРВЫМИ ПРИНЯЛИ БОЙ…

55 лет назад в Москве началось судилище

над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем

В ТУ ПОРУ имел я несчастье работать в убогой питерской газете с безграмотным названием «Строительный рабочий», редактор которой, Калинин, к тому же был личностью явно патологической. Общаясь с ним ежедневно, невольно задумывался: ну по каким таким параметрам обком-горком мог назначить «главным», а значит — навеки включить в пресловутую «номенклатуру» подобного типа? Ведь, даже учитывая их «шкалу ценностей», здесь был явный перебор. В самом деле: откровенный антисемит (Сергей Довлатов, который к нам хаживал, позже напишет о «Стройрабе», как о «промышленной газете с давними антисемитскими традициями»), интриган, провокатор, фарисей, алкаш… К тому ж, в творчестве — полный импотент… Так вот, однажды, в феврале 1966-го, заявляется Калинин из Смольного на планёрку, радостно потирая руки: «Ну, всё! Завтра в Москве начинается суд над Абрамом Терцем в компании с другим таким же «перевёртышем» — помните, «Известия» про них писали?.. Печатали насчет нас за границей всякую гадость. Будем откликаться! Кто срочно организует отклик на судебный процесс от знатного строителя?» В кабинете повисла тяжелая тишина — «организовывать отклик» не хотелось никому… Да, мы уже знали: «за бугром» под именем Абрама Терца публиковался Андрей Синявский, а под псевдонимом «Николай Аржак» — Юлий Даниэль…

* * *

РОДИВШИЕСЯ в 1925-м, они оба, хотя и в разной мере, были опалены войной. Даниэль из школы ушел на фронт, воевал на 2-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, был тяжело ранен, после чего — демобилизован, признан инвалидом. А Синявский служил на военном аэродроме радиомехаником, домой вернулся в солдатской шинели. Оба стали филологами: Даниэль окончил Московский областной педагогический институт, Синявский — филфак МГУ. К 1965 году у обоих уже было и м я: Даниэль писал стихи, к тому же переводил на русский Теофила Готье, поэзию народов СССР; Синявский работал в отделе советской литературы Института мировой литературы имени Горького, преподавал в школе-студии МХАТа, вовсю печатался в «Новом мире»…

Их арестовали в сентябре 1965-го.

***

КОГДА слух об этом («писатели-двурушники», «предатели») выполз из стен КГБ, власти исподтишка запустили пропагандистскую машину для подготовки общественного мнения. Однако чем дальше, тем более очевидным становилось: в 60-е годы уже невозможно сотворить то, что Сталину удалось в 30-е. Сочувствие к арестованным среди думающих людей было куда сильнее той ненависти, которая нагнеталась «сверху». И первоначальный план открытого показательного процесса был поставлен под сомнение. Может, для властей было бы спокойнее спустить его на тормозах, сделать суд закрытым — во всяком случае, об этих намерениях людям стало известно от адвокатов. И тогда произошло неслыханное в СССР — демонстрация (в День Конституции!) с требованием гласного и открытого суда над Синявским и Даниэлем. «Гражданское обращение», которое накануне было распространено в машинописном виде среди студентов МГУ и других столичных вузов, гласило: «Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение гласности суда уже само по себе является беззаконием. В прошлом беззакония власти стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Ты приглашаешься на митинг гласности, который состоится 5 декабря сего года в сквере на площади Пушкина, у памятника поэту». Всего их там во главе с Александром Есениным-Вольпиным оказалось лишь человек двадцать. Развернули плакаты: «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!», «Уважайте советскую конституцию!» Всех мигом схватили, затолкали в черные машины (в тот же вечер эти и другие студенты, тоже замеченные на площади, были из вузов изгнаны), но иностранные корреспонденты успели всё сфотографировать…

Только в январе 1966-го об «оборотнях» и «перевёртышах» граждане нашей страны узнали из официальных источников. В «Известиях» секретарь Московского отделения Союза писателей Дмитрий Ерёмин разразился статьей, которая так и называлась — «Перевёртыши», полной ненависти к «двум отщепенцам, символом веры для которых стало двуличие и бесстыдство». В «Литературной газете» столь же паскудным творением под названием «Наследники Смердякова» ему вторила литературовед Зоя Кедрина. Потом на суде в паре с Аркадием Васильевым (кстати, папашей нынешней сверх плодовитой детективщицы Дарьи Донцовой) она будет общественным обвинителем.

* * *

В ОБЩЕМ, сделать закрытым судебный процесс, который начался 10 февраля 1966 года, власти не решились, но «открытым» он был лишь по названию: в зал, кроме жён обвиняемых, допускали лишь того, кому достался пригласительный билет. И вот этим я к о б ы о т к р ы т ы м судом писателей судили за их художественные произведения. Даже Сталин на такое не решался: тогда непременно придумывали, что неугодный мастер пера (Бабель, Пильняк, Корнилов — да мало ли кто еще?) был шпионом какого-нибудь вражеского государства. А тут откровенно — за литературное творчество.

Впрочем, поскольку еще в 1948-м Советский Союз подписал «Всеобщую декларацию прав человека», принятую ООН, где 19-я статья гласила, что «каждый человек имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами, независимо от государственных границ», то использование псевдонимов и пересылка рукописей за границу не могли быть вменены Синявскому и Даниэлю в вину. Их привлекли к суду по статье 70 Уголовного кодекса — за антисоветскую агитацию и пропаганду.

Так, согласно обвинительному заключению, Синявский в «антисоциалистической» повести «Любимов» изобразил наше общество, «как противоречащее природе человека, как профанацию»; и советская власть показана там, «как нищая и пьяная, а народ изображен, как безразличная и апатичная масса». Также было сказано, что в другой повести, под названием «Суд идет», он «осмеивает советский строй и положения марксизма-ленинизма, злобно клевещет на теорию марксизма и будущее человечества». А в статье, которая называется «Что такое социалистический реализм?» этот подлый автор выступает «против руководящей роли КПСС в советской литературе, все стороны советской жизни рассматривает как насилие над личностью».

Что ж, отвечая, в частности, на последнее обвинение, Андрей Донатович едко размышлял насчет мертвящей нормативности, заключенной в пресловутом термине — «социалистический реализм». Анализируя самое его определение, «требующее» от писателя «правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии» (и дабы всё это тут же сопровождалось «идейной переделкой трудящихся»), Синявский иронизировал над самим строем мышления, предложившим советской литературе идти не от реальности, а от должного. Сатирическая форма его рассуждений вызывала у судей шок. Ведь еще с конца 20-х годов в официальном сознании бытовало убеждение: всякий сатирик посягает на советский строй. Так судили о Булгакове. Так судили о Замятине. А теперь — о Синявском и Даниэле.

По поводу повести Даниэля «Говорит Москва» государственный обвинитель патетически восклицал:

— Там содержатся нападки на коммунизм и на советское правительство! Там клеветнически утверждается, что будто бы 10 августа 1961 года Президиум Верховного совета СССР объявил Днем открытых убийств, и содержатся призывы к расправе над людьми, над верными сынами народа!

Отвечая на это, Даниэль сказал, что в ту пору, когда писал повесть, любой человек, серьезно думающий о положении вещей в Советском Союзе, был убежден: страна находится накануне вторичного установления уже нового культа личности. Поэтому сюжет повести — объявление 10 августа Днем открытых убийств, мотивы, побуждающие людей внутренне оправдывать необходимость введения такой меры, пассивное отношение к насилию, конформизм, соглашательство, — всё это, естественно, не могло не быть изображённным с нескрываемым сатирическим сарказмом…

Государственный обвинитель продолжал:

— А в рассказе «Искупление» советское общество изображено находящимся в состоянии морально-политического разложения. Проводится идея, что в культе личности виноват весь советский народ, что тюрьмы — внутри нас, что правительство не в состоянии нас освободить, что мы сами себя сажали…

Даниэль парировал:

— Я считаю, что каждый член общества отвечает за то, что в обществе происходит. Я не исключаю при этом себя. Я написал «виноваты все», так как не было ответа на вопрос «кто виноват?» Никто никогда не говорил публично — кто же виноват в этих преступлениях…

В своем последнем слове он сказал: «В жизни общества не должно быть закрытых тем… Можно осудить писателя, но нельзя осудить творчество». И Синявский тоже с твердым убеждением заявил о праве писателя на свое художественное мироощущение.

* * *

А ВЕДЬ Даниэль и Синявский создали прецедент. Едва ли не впервые на инсценированном судилище обвиняемые не признали себя виновными. Не подставили добровольно соответствующие места для публичной порки. Два интеллигентных литератора именовались в партийной прессе непременно как «хулиганы» и «уголовники», хотя истинными уголовниками были, совсем наоборот, те, кто это преступление устроил. Слава Богу, мерзкое судилище стало вехой в общественной истории страны: ведь сразу вышло на поверхность уже подспудно формировавшееся правозащитное движение, в которое, кстати говоря, именно тогда включился и академик Андрей Дмитриевич Сахаров.

* * *

НАКОНЕЦ, 14 февраля, Верховный суд вынес суровый приговор: Синявскому — семь лет лагеря строгого режима, Даниэлю — пять. В тот же день Владимир Высоцкий сочинил песню: «Вот и кончился процесс, // Не слыхать овацию — // Без оваций всё и без // Права на кассацию…» Однако тут же «великий гуманист» Шолохов с трибуны XXIII партсъезда, «руководствуясь революционным правосознанием», потребовал полного физического уничтожения «оборотней», за что был проклят в «открытом письме» Лидией Чуковской… Но они чувствовали себя победителями. Ведь не каялись и не осуждали свою «преступную» деятельность, а требовали соблюдения конституционных прав, свободы творчества, уважения к личности.

И лагерь их тоже не сломил… Отбыв полностью свой срок, Юлий Маркович Даниэль, коренной москвич, который защищал на фронте столицу, на проживание там после заключения получил продолжительный запрет. Оказался сосланным в Калугу, где мог печататься, по сути — анонимно: лишь под «спущенным» из ЦК КПСС псевдонимом — «Ю. Петров»… Ну а Андрею Донатовичу Синявскому срок на два года «скостили», однако заниматься в родном отечестве любимым ремеслом оказалось нереально. Пришлось вместе с женой, Марией Розановой, эмигрировать. В лагере он написал книги: «Прогулки с Пушкиным», «Голос из хора», «В тени Гоголя», потом в Париже — роман «Спокойной ночи» и еще кое-что… Немало лет уж минуло, как оба покинули этот мир — два страстотерпца, подлинных интеллигента, которые, по словам другого, воистину великого страдальца, Варлама Тихоновича Шаламова, «первыми после пятидесятилетнего молчания приняли бой»…

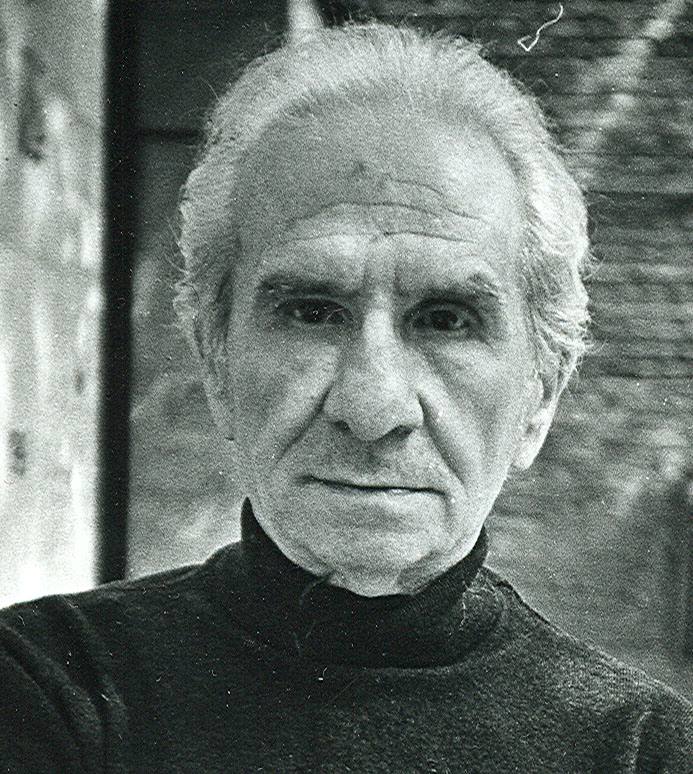

и Юрий Маркович Даниэль

Истории, в которых сам автор принимал участие выглядят намного интереснее и привлекательней, чем исторические эссе.

Спасибо! Не оставляйте стараний, маэстро!