![]()

Антон Носик и Павел Нерлер

Мандельштам 1938

Мемориальный проект

(Часть вторая, читайте начало здесь)

Следствие с Христофорычем

Твоим узким плечам под бичами краснеть…

О. Мандельштам

Уже на следующий день после того, как Мандельштама арестовали и доставили на Лубянку, начались допросы.

Толковому следователю для того, чтобы состряпать дело, оперативные данные на подследственного не так уж и нужны: вполне достаточно было самого подследственного, а на худой конец — обойтись можно было и без него.

А следователь Осипу Эмильевичу достался как раз «толковый» — молодой (на семь лет младше поэта), но уже с десятилетним стажем в органах.

Был Николай Христофорович Шиваров болгарским коммунистом-подпольщиком, от преследований бежавшим в СССР. Красавец чуть ли не двухметрового роста, невероятно сильный физически: орехи пальцами щелкал. По прежней профессии — журналист, творческий человек, в душе театрал, а по призванию, даром что из литературного отделения, чекист: в близком кругу (а дружил он, например, с Фадеевым и Павленко), впрочем, любил посетовать, что службой в ОГПУ тяготится, но — раз партия велела…

Жил он на Арбате, в доме 49. Хорошо задокументированы и дружеские отношения Шиварова с Луговскими и Слонимскими: с первыми его познакомил Фадеев, со вторыми — Павленко. В 1933 году Фадеев привел «Николая» к Катанянам, жившим, как и Шиваров, на Арбате. Трогательная история: болгарин Шиваров даже на колени упал перед хозяйкой от восторга при виды толмы — блюда, общего для болгар и армян.

В 1934 году Шиваров, как и Вепринцев, был оперуполномоченным 4-го отделения Секретно-политического отдела Главного управления госбезопасности ОГПУ и специализировался в том числе и даже прежде всего на писателях. Именно он — еще в 1920-е годы — вел досье на Максима Горького (и был на связи с П.П. Крючковым, его секретарем). Мандельштам был у него «не первый» и «не последний»: в 1931 году он вел первое дело Ивана Приблудного, в 1932 — контролировал А. Довженко, а в 1933 — разрабатывал Андрея Платонова и, осенью, Николая Эрдмана. В феврале–марте 1934 года он вел дело Н. Клюева. И после ареста О.М. не покидал своего поприща: в 1935 году — вел дело П. Васильева, в октябре 1936 — поэта И. Поступальского (хорошего знакомого О.М., однодельца В. Нарбута, П. Шлеймана (Карабана), Б. Навроцкого и П. Зенкевича), в 1937 – вел дело Пильняка.

Возможно, что дела Пильняка и Нарбута с подельниками стали его последними на Лубянке, поскольку в декабре 1936 года Шиваров попал в опалу: его перевели в Свердловск. Знакомым он привирал, что едет по журналистсткой части, на самом же деле — помощником начальника 4 отдела Управления госбезопасности УНКВД по Свердловской области. Арестовали его через год — 27 декабря 1937 года, причем как «перебежчика-шпиона». Арестовали в Москве, куда он приехал из Свердловска, поняв что арест неминуем. При этом он говорил: «Если бы я только мог понять, что происходит!..» — слова, на которые он не имел никакого права!..

4 июня 1938 года Особое совещание НКВД приговорило его, как спустя два месяца и О.М., к пяти годам ИТЛ. Отбывал он их в лагере около Вандыша, деревни в Коношском районе Архангельской области.

Весной 1940 года стали приходить его письма, передаваемые с оказиями, через вольнонаемных лагеря (в основном, женщин). О чем же писал и просит «Николай»?

«Купите для меня сотню хороших папирос, немного сладкого — ох, шоколаду бы, а? — пару носков любого качества, любого же качества (но не любой расцветки, предпочтительно голубой или серой), сорочку № 42/43, два–три десятка лезвий (это в зону-то! — П.Н.) для безопасной бритвы, мыльного порошку, 1–2 куска туалетного мыла и наконец — книги».

Но главная просьба Шиварова – люминал: снотворное и орудие вынашиваемого самоубийства.

А в июне 1940 года Галина Катанян получает с оказией от него письмо, можно сказать, с того света. Вот его текст:

Галюша, мой последний день на исходе. И я думаю о тех, кого помянул бы в своей последней молитве, если бы у меня был хоть какой-нибудь божишко.

Я думаю и о Вас — забывающей, почти забывшей меня.

И, как всегда, я обращаюсь к Вам с просьбой. И даже с несколькими.

Во-первых, приложенное письмо передать Люси.

Во-вторых, возможно, что через 3–4 недели Вам напишут, будут интересоваться моей судьбой. Расскажите или напишите — что, мол, известно очень немногое: учинил кражу со взломом, достал яд, и только. Остального-то и я не знаю. Кражу со взломом пришлось учинить, чтоб не подводить врача, выписавшую люминал (Бочкову), которым первоначально намеревался воспользоваться.

Хотя бы был гнусный, осенний какой-нибудь день, а то белая ночь. Из-за одной такой ночи стоило бы жить. Но не надо жалких слов и восклицаний, правда. Раз не дают жить, так не будем и существовать.

Если остался кто-либо поминающий меня добрым словом, — прощальный привет.

Нежнейше обнимаю Вас

Николай.3.VI.40. Вандыш

И перед лицом смерти Шиваров не может – совершенно машинально – не заложить и называет по имени врача Бочкову, выписавшую самоубийце орудие суицида…

Определением Военного трибунала Московского военного округа от 27 июня 1957 года приговор, вынесенный в свое время Шиварову, был отменен за отсутствием состава преступления, а самого его реабилитировали! Шпионом, конечно же, он не был, но разве не был и не остался он навсегда преступником другого рода — непосредственным палачом русской литературы?..

Александр Галич: Возвращение на Итаку (О. Мандельштаму)

В 1960-х годах Александр Галич написал песню «Возвращение в Итаку» про арест Мандельштама:

Известно из воспоминаний Н. Я. Мандельштам, что когда пришли арестовывать О. Э., то в комнате, кроме нее, была А. А. Ахматова, которая приехала навестить Мандельштама. И так они сидели до утра, пока длился обыск, и до утра же за стеной у Кирсанова (собственно, он не виноват, он ничего не знал) шла вечеринка, и до утра же заводили патефон и запузыривали одну и ту же пластинку с модной в ту пору гавайской гитарой.

И только и свету, что в звездной колючей неправде,

И жизнь проплывет театрального капора пеной,

И некому молвить: «Из табора улицы темной…»

О.Мандельштам

Всю ночь за стеной ворковала гитара,

Сосед-прощелыга крутил юбилей,

А два понятых, словно два санитара,

А два понятых, словно два санитара,

Зевали, толпились у черных дверей.И жирные пальцы с неспешной заботой

Кромешной своей занимались работой.

И две королевы глядели в молчаньи,

Как пальцы копались в бумажном мочале,

Как жирно листали за книжкою книжку,

А сам-то король все бочком да вприпрыжку,

Чтоб взглядом не выдать, не та ли страница,

Чтоб рядом не видеть безглазые лица.

А пальцы искали крамолу, крамолу!

А там, за стеной все играли «Рамону»!

«Рамона, какой простор вокруг, взгляни!

Рамона! И в целом мире мы одни!»

«…А жизнь промелькнет театрального капора пеной…»

И глядя, как пальцы шуруют в обивке,-

«Вольно ж тебе было,- он думал,- вольно!

Глотай своего якобинства опивки —

Не уксус еще, но уже не вино.Щелкунчик, скворец, простофиля, Емеля,

Зачем ты ввязался в чужое похмелье?

На что ты потратил свои золотые?!..»

И скучно следили за ним понятые,

А две королевы бездарно курили

И тоже казнили себя и корили

За лень, за небрежный кивок на вокзале,

За все, что ему второпях не сказали…

А пальцы копались, и рвалась бумага,

И пел за стеной тенорок-бедолага:

«Рамона! Моя любовь, мои мечты!

Рамона! везде и всюду только ты!»«И только и свету, что в звездной колючей неправде…»

По улице черной, за вороном черным,

За этой каретой, где окна крестом,

Я буду метаться в дозоре почетном,

Я буду метаться в дозоре почетном,

Пока, обессилев, не рухну пластом.Но слово останется! Слово осталось!

Не к слову, а к сердцу приходит усталость.

И хочешь, не хочешь — слезай с карусели,

И хочешь, не хочешь — конец одиссеи.Но нас не помчат паруса на Итаку,

В наш век на Итаку везут по этапу!

Везут Одиссея в телячьем вагоне,

Где только и счастья, что нету погони.

Где в душном дыму на потеху вагону

Блатарь-одессит распевает «Рамону»:

«Рамона! Ты слышишь ветра нежный зов?

Рамона! Ведь это песнь любви без слов!»…И некому молвить, и некому молвить,

И некому молвить: «Из табора улицы темной…»!

Арсений Тарковский: Поэт (1963)

Жил на свете рыцарь бедный…

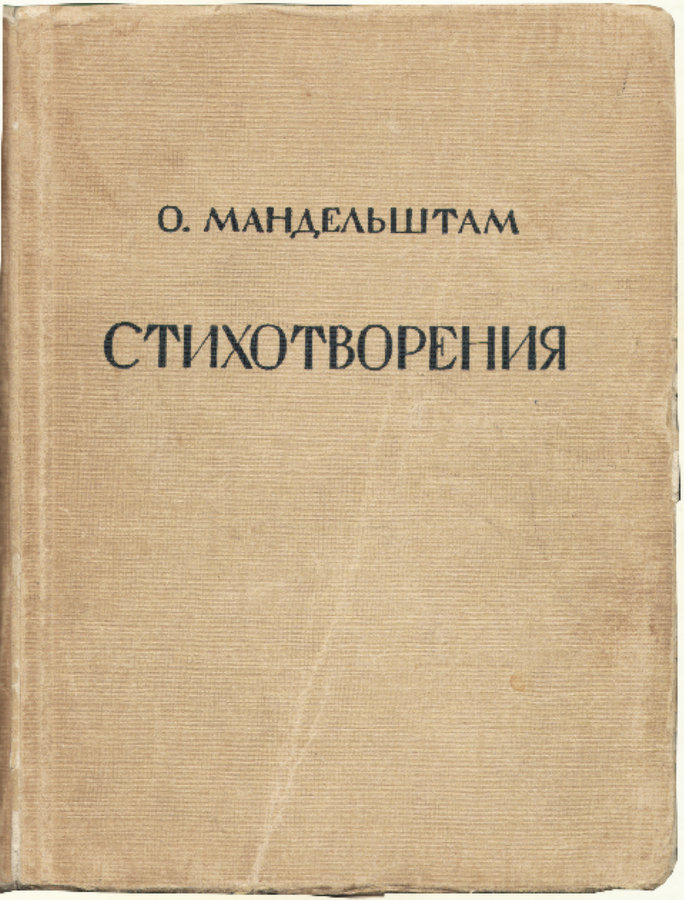

Эту книгу мне когда-то

В коридоре Госиздата

Подарил один поэт;

Книга порвана, измята,

И в живых поэта нет.Говорили, что в обличье

У поэта нечто птичье

И египетское есть;

Было нощее величье

И задерганная честь.Как боялся он пространства

Коридоров! Постоянства

Кредиторов! Он, как дар,

В диком приступе жеманства

Принимал свой гонорар.Так елозит по экрану

С реверансами, как спьяну,

Старый клоун в котелке

И, как трезвый, прячет рану

Под жилеткой из пике.Оперенный рифмой парной,

Кончен подвиг календарный, —

Добрый путь тебе, прощай!

Здравствуй, праздник гонорарный,

Черный белый каравай!Гнутым словом забавлялся,

Птичьи клювом улыбался,

Встречных с лету брал в зажим,

Одиночества боялся

И стихи читал чужим.Так и надо жить поэту.

Я и сам сную по свету,

Одиночества боюсь,

В сотый раз за книгу эту

В одиночестве берусь.Там в стихах пейзажей мало,

Только бестолочь вокзала

И театра кутерьма,

Только люди как попало,

Рынок, очередь, тюрьма.Жизнь, должно быть, наболтала,

Наплела судьба сама.

1963

Повидимому, речь у Тарковского идёт о последнем прижизненном издании стихов Мандельштама. Оно было выпущено Госиздатом в 1928 году тиражом 2000 экземпляров, в оформлении художника Дмитрия Митрохина:

Арсений Тарковский родился в 1907 году. Следовательно, в момент выхода книги ему был 21 год. Но встреча в издательстве, описанная в стихотворении, по собственному признанию Тарковского — вымышленная. По свидетельству Н.К. Бруни, Арсений Тарковский бывал у Мандельштама в дворницкой на Тверском бульваре в начале 1930-х. Также известно, что в 1931 году на квартире Рюрика Ивнева Мандельштам присутствовал на чтении стихов молодого Тарковского.

Первый допрос

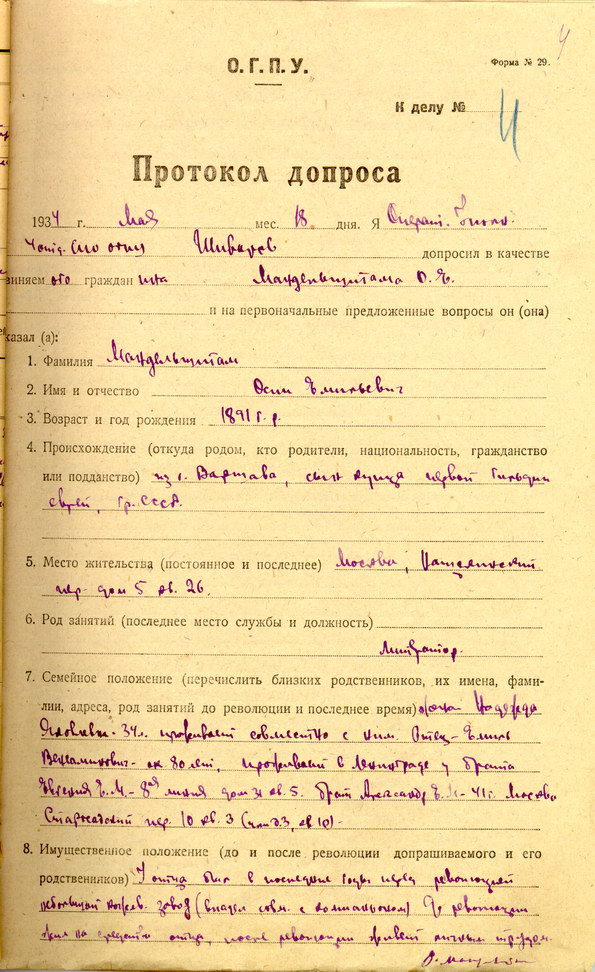

18 мая Мандельштам и Шиваров впервые встретились в тиши следовательского кабинета на Лубянке.

Что было у Шиварова на руках?

Чей-то донос (ни одно из мандельштамовских «дел» не сохранило ни намека на его автора!), стихи, отобранные у него при обыске да несколько агентурных оперативок. Это вообще редчайший «жанр» — их в мандельштамовских делах тоже нет. Но одну такую оперативку совершенно случайно обнаружил в архиве ФСБ французский историк Алексей Берелович, изучавший массив документов о раскулачивании. Она достаточно уверенно датируется 20-ми числами июля 1933 года:

«На днях возвратился из Крыма О. МАНДЕЛЬШТАМ. Настроение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми, со спущенными занавесками. Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные неудачи: из его книги Гихл собираются изъять даже старые стихи, о его последних работах молчат. Старые его огорчения (побои, травля в связи “с плагиатом”) не нашли сочувствия ни в литературных кругах, ни в высоких сферах. МАНДЕЛЬШТАМ собирается вновь писать тов. СТАЛИНУ. Яснее всего его настроение видно из фразы: ”Если бы я получил заграничную поездку, я пошел бы на всё, на любой голод, но остался бы там”.

Отдельные его высказывания по литературным вопросам были таковы: ”Литературы у нас нет, имя литератора стало позорным, писатель стал чиновником, регистратором лжи”, «Лит. газета — это старая проститутка — права в одном: отрицает у нас литературу». В каждом номере вопль, что литература отстает, не перестроилась и проч. Писатели жаждут не успеха, а того, чтобы их Ворошилов вешал на стенку, как художников (теперь вообще понятие лит. успеха — нонсенс, ибо нет общества). Коснувшись вопроса о том, что на художественной выставке «за 15 лет» висят «дрянные» пейзажи Бухарина, Мандельштам заявляет: «Ну что же, читали мы стихи Луначарского, скоро, наверное, услышим рапсодии Крупской».По поводу статьи Горького МАНДЕЛЬШТАМ сказал: «Горький человек низколобый, с интеллектом низшего типа, но в этих рамках — крупный и иногда может сказать правду. Его статья — это оглушительная оплеуха по литературе и литераторам».

МАНДЕЛЬШТАМ передавал свой разговор с Андреем Белым в Коктебеле. М.: «Зачем Вы пишете такие статьи, как о Санникове и Гладкове? Ведь Вам приходится работать, как обогатительная фабрика». Б.: «Ну что делать. Мою книгу о формировании психики человека никто не печатает, денег не платят, а за эту дрянь дают тысячу рублей»

В этом донесении интересно всё, в особенности указание на намерение вновь (!) обратиться с письмом к Сталину, но обращает на себя внимание еще и превосходная осведомленность информатора, явно принадлежащего к близкому кругу мандельштамовских знакомых или даже друзей…

Что касается «картин голода», то О.М. был не всегда неосторожен и иные разговоры о раскулачивании – особенно из уст малознакомых людей – воспринимал как провокацию. Именно так можно интерпретировать рассказ М.Д. Вольпина о знакомстве с Мандельштамом в 30-х годах, после голода, в присутствии Ю. Олеши. Вольпин стал возмущаться всеобщим равнодушием к крестьянскому горю и равнодушием писателей друг к другу, в частности, он призывал ходить на вокзалы и подавать голодающим беженцам милостыню. Мандельштам, явно не желавший развивать эту тему с малознакомым человеком, срезал его так: «Ну, знаете. Вы не замечаете бронзового профиля Истории»…

…На допросах Шиваров упорно называл Мандельштама – возможно, на болгарский манер — Осипом «Емильевичем».

О самой их «беседе» трудно судить по сохранившемуся протоколу, потому что xто попадет в протокол и что не попадет, решал один только следователь.

По «существу дела» произошло немногое, зато самое главное: не отпираясь, Мандельштам признал факт написания «эпиграммы на Сталина» и продиктовал следователю ее текст.

Шиваров, кстати, тут же переквалифицировал ее в «антисоветский пасквиль».

Кроме того, поэт сообщил, когда этот «пасквиль» был написан, и даже перечислил имена тех, кто ее слышал, — жены, среднего брата, брата жены, Эммы Герштейн, Анны Ахматовой и ее сына Льва, Бориса Кузина и того самого Давида Бродского. Других имен он не назвал, и, возможно, отправляя поэта в камеру, Шиваров потребовал от него хорошенько напрячь свою память и вспомнить назавтра других.

И Мандельштам это сделал. Назавтра, когда допрос продолжился, он попросил… вычеркнуть из этого списка Бродского! Почему? Да скорее всего потому, что стихов этих он Бродскому не читал, хотя и был на него зол, полагаючи, как и Н.М., что неспроста он пришел к нему именно накануне ареста. Зато назвал два новых имени — Владимира Нарбута и Марии Петровых, «мастерицы виноватых взоров».

Почему? Думаю, что он пришел к выводу (или его убедил в этом следователь), что эти двое следствием уже раскрыты. Более того, Шиваров небрежно отозвался о Петровых: «А, театралочка», — что еще более насторожило. Ведь она была единственной, кто запомнил и записал это стихотворение с голоса! Не назвать имя «информатора» было бы очень глупо, — а на кого же как не на нее падало такое подозрение?

И не отсюда ли эти строки, посвященные ей:

Твоим узким плечам под бичами краснеть,

Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,

Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,

По стеклу босиком, да кровавым песком.

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,

Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

Неизгладимая нота обоюдоострой вины и горечь упрека так и рвутся из этих стихов!..

Но не исключен и такой вариант, снимающий тяжесть подозрения именно с Петровых: никакой эпиграммы на Сталина у следствия не было, кто-то донес о ней в общих чертах, и Шиваров — впервые и не без изумления – услышал ее из уст самого автора. Никакого другого списка этой эпиграммы, кроме авторского и шиваровского, в следственном деле нет. Сама Мария Сергеевна, по словам ее дочери, категорически отрицала то, что ей вменяла в вину Н.М. — самый факт записи этого стихотворения, лишь прочитанного ей вслух.

Позднее Мандельштам явно переменил мнение: известно, что у него был об этом разговор с Ахматовой в Воронеже. А когда бы не так – то не было бы, конечно, между Петровых и Ахматовой той многолетней и ничем не омраченной дружбы, какая между ними была.

Александр Сопровский

В поэтической группе, или, точнее, товариществе «Московское время» Саша был заводилой и лидером. У него был очень прочный, очень крепкий акмеистический стержень, то есть система твердых понятий и высоких критериев, складывавшихся при чтении и восприятии некоторых из акмеистов, главным образом Мандельштама и Ахматовой, а также некоторых не-акмеистов, главным образом Ходасевича. Эта система оттачивалась во время читок по кругу и разговоров об услышанном, всегда серьезных и напряженных, в ходе которых вырабатывалась очень тонкая вещь – как бы некий групповой вкус.

Иные ценили его не за стихи, а за великолепные эссе, как, например, недавно умерший Григорий Соломонович Померанц, не устававший восхищаться Сашиным «Иовом». Да и в других статьях Саша предстает великолепным критиком и полемистом, борцом за социальное достоинство поэта и за твердые «акмеистические» ценности — против разъедающей все и вся всеядности и безкритериальности постмодернизма.

Для меня же он навсегда останется драгоценным товарищем и собеседником и прекрасным поэтом, автором таких, например, стихов:

Могила Мандельштама

И снова скальд чужую песню сложит

и как свою ее произнесёт

Петухи закричали, но солнцу уже не взойти,

На трамвайном кольце не услышать летучего звона,

Беспокойная полночь стоит на восточном пути,

И гортань надрывать не осталось ни сил, ни резона.Государство назавтра отметит успех мятежа

Против властной умелости зрячего хрупкого тела,

Чтоб по сопкам тянула в зеленом тумане душа,

Напоследок таежной дубовой листвой шелестела.По могилам казенным попрятан бессмертья зарок,

Терпеливому слову дано окончанье отсрочки,

Я пройду по следам истерично зачеркнутых строк,

Чтоб добраться до чистой, еще не написанной строчки.Над Уссури и Твидом — закон повсеместно таков —

Слово виснет туманом и вряд ли кого-то рассудит,

Петухи закричали вослед перемычке веков,

Зреет новая песня, и все-таки утра не будет.А на верфях шипела отрыжка японской волны,

Океан ухмылялся раствором щетинистой пасти,

И скользили по рейду суда на защиту страны,

Не сумевшей тебя защитить от восстания власти.

Из цикла: «Волчья кровь». О. Мандельштаму

Если вскроются вены мои,

Но тебя поманил этот лагерный рай

За порог енисейской струи.Чтобы в люльке замолк убаюканный мир,

Но за полдень сосны и ручья

Чтоб подливкой лилась на собачий их пир

Настоящая, волчья, моя.

1974

Верхние покровы мозга

Написать «эпиграмму» на Сталина Мандельштама заставили самые высшие стимулы — укорененное в русской литературе сознание «Не могу молчать!» и необоримое чувство поэтической правоты, толкавшие его на совершение сумасшедших, с обывательской точки зрения, поступков. Очень точно подметил Е. Тоддес:

«Это был выход непосредственно в биографию, даже в политическое действие (сравнимое, с точки зрения биографической, с предполагавшимся участием юного Мандельштама в акциях террористов-эсеров). Тяга к внеэстетическим сферам, устойчиво свойственная Мандельштаму, какой бы герметический характер ни принимала его лирика, в условиях 30-х годов разрешилась биографической катастрофой»

А коли так, то мало написать — нужно добиться того, чтобы стихи дошли до Сталина! Но просто снять трубку и позвонить кремлевскому горцу он не мог. «Избранный» им обходной путь был, в сущности, единственно возможным.

Шиваров и вообще чекисты восприняли эти стихи не как эпиграмму, а как пасквиль и даже хуже — чуть ли не как теракт. Зато Сталину стихотворение, прочтенное, по-видимому, Ягодой, необычайно понравилось, ибо ничего всерьез более лестного о себе и своем экспериментальном государстве он не слыхал и не читал. Именно эпиграмма, хлесткая как пощечина, и оказалась для него самой настоящей одой! Где фоном его персоне служили не тонкошеие вожди, а весь копошащийся внизу советский народ, не чующий, — и слава богу! зачем? – под собою страны: эпическое, в сущности, полотно!…

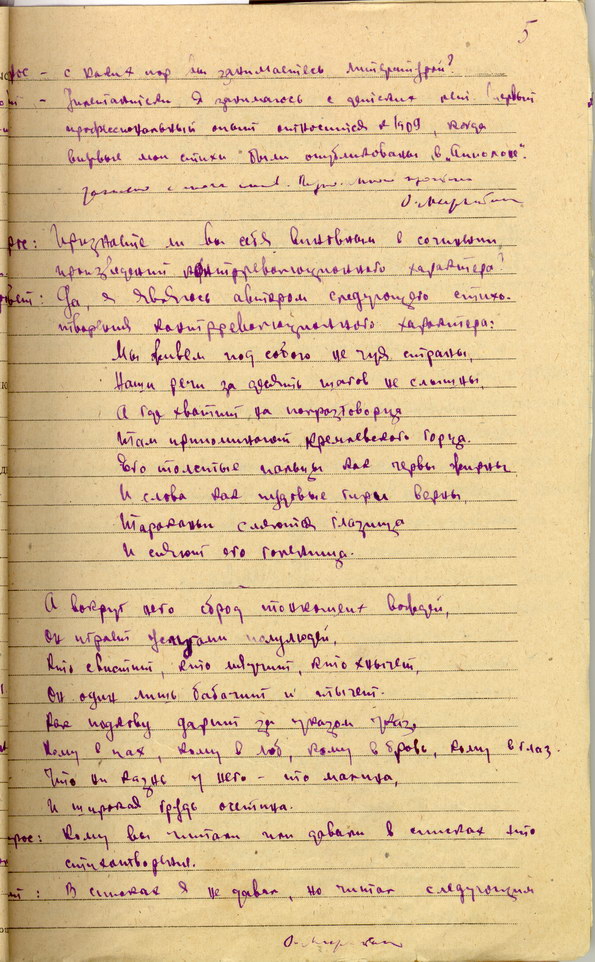

«Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища

И сияют его голенища.А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, дарит за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина,

И широкая грудь осетина.»Осип Мандельштам. Ноябрь, 1933

Написать такие стихи — это одно, прочитать их в кругу собственного «мы», а потом и следователю — уже другое, а вот выложить следователю на карандаш столько имен этих вольных или невольных слушателей рокового стихотворения — совершенно третье.

На допросах Мандельштам назвал девять имен (Н. и А. Мандельштамы, Е. Хазин, Э. Герштейн, А. Ахматова и Л. Гумилев, Б. Кузин) и дезавуировал одно имя, названное вначале (Д. Бродского).

Из девяти позднее будет арестован каждый третий — Владимир Нарбут (26 октября 1936), Борис Кузин (дважды – в 1932 и 1935 гг., после чего просидел еще 16 лет в Шортанды) и Лев Гумилев (он сидел даже трижды – в 1935, 1938-1942 и 1949-1956 гг.). И как минимум одному из них — Льву Гумилеву — мандельштамовские слова даже аукнулись (правда, только в самую последнюю – третью по счету — посадку): именно ему, по словам Ахматовой, показания Мандельштама, чуть ли не предъявляли на допросах, но именно он счел поведение Мандельштама в целом безукоризненным!

Существенно, что Мандельштам назвал не всех слушателей. В их круг определенно входили москвичи Б. Пастернак, Г. Шенгели, В. Шкловский, С. Липкин, Н. Грин, С. Клычков, Н. Харджиев, А. Осмеркин, А. Тышлер и Л. Длигач (О.М. прочел им свою эпиграмму вместе), В. Шкловская-Корди и Н. Манухина-Шенгели, а также ленинградцы В. Стенич и Б. Лившиц, упоминавшие о мандельштамовской эпиграмме на собственных допросах. Кроме того, из материалов дела Л.Н. Гумилева 1935 года следует, что Ахматова и он сам читали эти стихи Н. Пунину, Л. Гинзбург, а также Бориной и Аникеевой. (Тех, кому Осип Эмильевич или Надежда Яковлевна прочли эти стихи уже после его ареста, как, например, М.Л. Винавера, мы не учитываем).

Почему же Мандельштам не назвал всех этих людей, в том числе Длигача, «погрешить» на которого, судя по рассказу Надежды Яковлевны, было бы проще всего?…

Потому, думаю, что сам он в тюрьме даже не сомневался в том, что источник беды — именно Петровых.

Как бы то ни было — такое сотрудничество со следствием, настаивала Э. Герштейн, безукоризненным не назовешь.

Так кто — или что — тянуло Мандельштама за язык в кабинете Шиварова, когда он называл столько имен? Страх перед следователем? Святая простота гения? Уверенность в том, что из-за него, Мандельштама, никого не тронут? Безразличие к тому, что с названными произойдет?

Или неслыханный эгоцентризм, когда все другие — уже «не в счет»? (Но разве не Мандельштам в свое время выхватил из рук Блюмкина ордер на чей-то арест и разорвал его? Разве не он бросил в печку матерьяльчик для доноса, которым забежал похвастаться Длигач?)

Или, может быть, — сознательное или бессознательное — покушение на самоубийство?.. Своеобразный синдром протопопа и протопопицы? «До самыя смерти, матушка…» Но тогда причем здесь Кузин и все остальные? А может, он искал прилюдной смерти на миру — той самой, что на миру красна? Не просто смерти, а аутодафе — с барабанным боем и треском дров на костре!? Той самой смерти, какою святая инквизиция удостаивала своих лучших жертв из числа поэтов-марранов!?

Но кабинет следователя на Лубянке, хотя и гиблое место, но на запруженные городские стогны (на ту же Лубянку, что грохотала за окном) с эшафотом-костром посередине походил мало.

Да и для чего же в таком случае попытки наложить на себя руки самому? Или психопатическое помутнение сознания, следствие травматического психоза? Такое же «полное забвение чувств», как когда-то зимой 1919/1920 годов, в Коктебеле, когда Мандельштам предлагал арестовать вместо себя Волошина?

Впрочем, нас там не стояло, а для хрупчайшей психики поэта, «не созданного», по его же замечанию, «для тюрьмы», и на свободе бывало достаточно и куда меньших потрясений для того чтобы «сломаться».

Диагноз, который сам Мандельштам когда-то поставил Пясту, представляется мне не менее справедливым в отношении его самого:

«У Владимира Алексеевича очень хрупкие верхние покровы мозга ‹…› создавали состояние временной невменяемости, при полной незатронутости всего тонуса умственной и психической его жизни в целом»!

Третий допрос

Третий допрос Мандельштама состоялся в кабинете следователя Шиварова на Лубянке 25 мая 1934 года.

Первый же заданный вопрос — это ни много ни мало: «Как складывались и как развивались ваши политические воззрения?»

Ответ потребовал у следователя трех надиктованных страниц: О.М. залился соловьем и наговорил с три короба, а уж о формулировочках его услужливый собеседник побеспокоился сам. Но на этот раз наговорил он о себе и только о себе, а если кого и поминал, то лишь тех, кого уже не было в живых (отца и сына Синани, например). Зато на себя, с точки зрения советского правоприменения, наговорил О.М. весьма основательно, показывая все приливы и отливы своих чувств к советской власти: от «рецидива эсеровщины: я идеализирую Керенского, называя его птенцом Петра, а Ленина называю временщиком» до советского строительства в стенах Наркомпроса и от депрессии вследствие крутости «осуществления диктатуры пролетариата» до отказа от эмиграции из-за «резкого отвращения к белогвардейщине», от «вростания в советскую действительность первоначально через литературный быт» и всё «возрастающего доверия к политике Коммунистической партии и советской власти», от «не слишком глубоких, но достаточно горячих симпатий к троцкизму» и до «восстановления доверия в 1928 году», и только в 1930-е годы такого реверса не произошло: «депрессия» из-за «ликвидации кулачества как класса» сменилась чувством собственной «социальной загнанности».

Второй вопрос, который задал О.М. следователь: «Признаете ли вы себя виновным в сочинении произведений контрреволюционного содержания?»

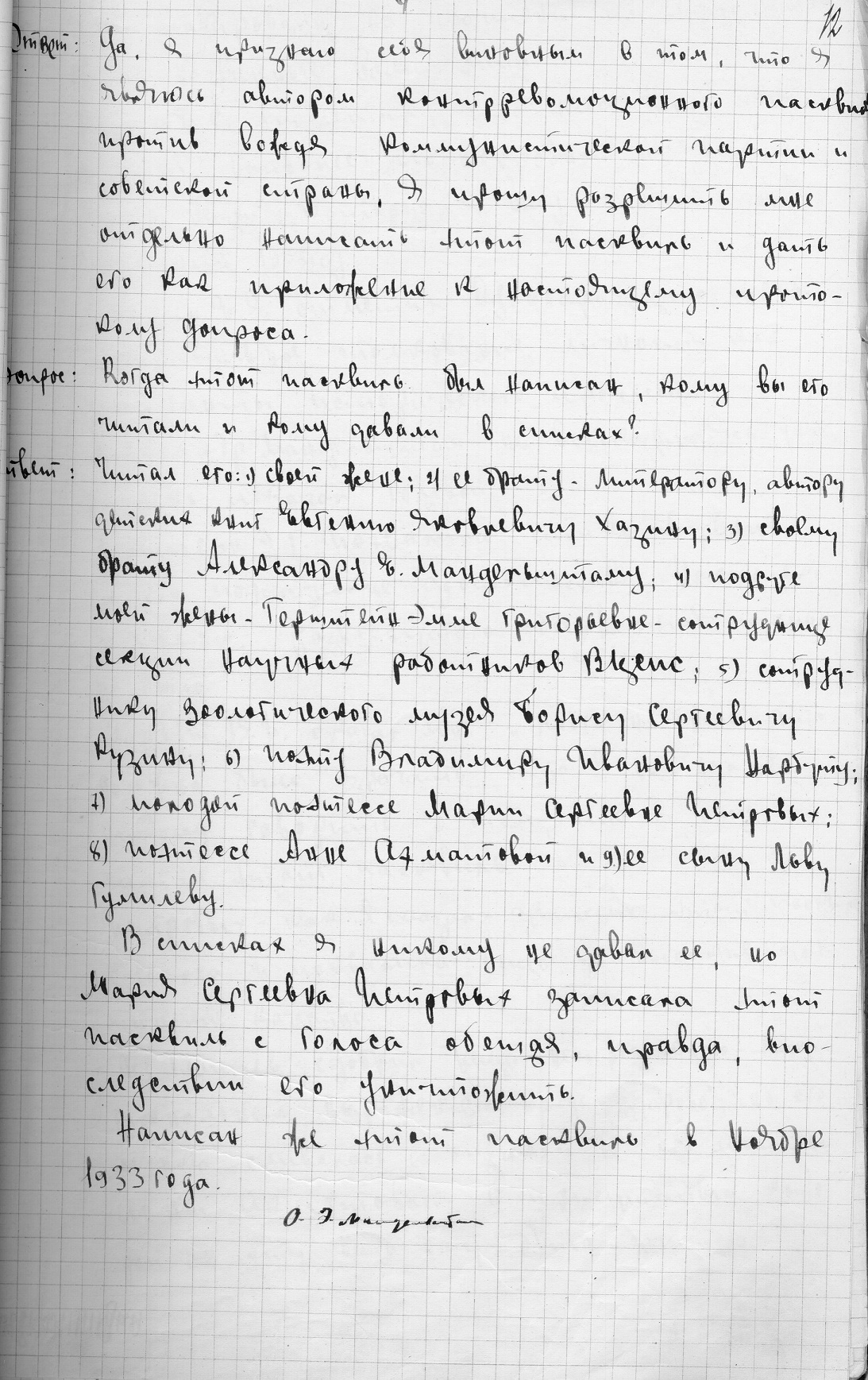

О.М. ответил: «Да, я признаю себя виновным в том, что я являюсь автором контрреволюционного пасквиля против вождя коммунистической партии и советской страны. Я прошу разрешить мне отдельно написать этот пасквиль и дать его как приложение к настоящему протоколу допроса».

И О.М. действительно сам записал текст эпиграммы. Интересно, Шиваров ли подсказал О.М. слово «пасквиль», или, наоборот, он ему сам его подсказал?

Ну а третий вопрос был повторением вопросов из первого допроса: «Когда этот пасквиль был написан, кому вы его читали и кому давали в списках?» — О.М. слово в слово повторил свои ответы.

Чем все-таки объяснить столь удивительную откровенность О.М. со следователем? Наивностью, страхом, провокациями Христофоровича, уверенностью, что переиграть дьявола в шахматы не удастся?

И вот, наконец, предпоследний вопрос:

Выражает ли ваш контрреволюционный пасквиль «Мы живем…» только ваше, Мандельштама, восприятие и отношение или он выражает восприятие и отношение определенной какой-либо социальной группы?

По-хорошему, цена вопроса (вернее, ответа) — жизнь, ибо юридически он означает: не хотите ли к статье 58.10 еще и 58.11 (то есть, «группу»)?

Ответ бесподобен, выговоренных уже «трех коробов» О.М. (или Шиварову?) явно маловато, их ничем не остановить:

Написанный мною пасквиль «Мы живем…» — документ не личного восприятия и отношения, а документ восприятия и отношения определенной социальной группы, а именно части старой интеллигенции, считающей себя носительницей и передатчицей в наше время ценностей прежних культур. В политическом отношении, эта группа извлекла из опыта различных оппозиционных движений в прошлом привычку к искажающим современную действительность историческим аналогиям.

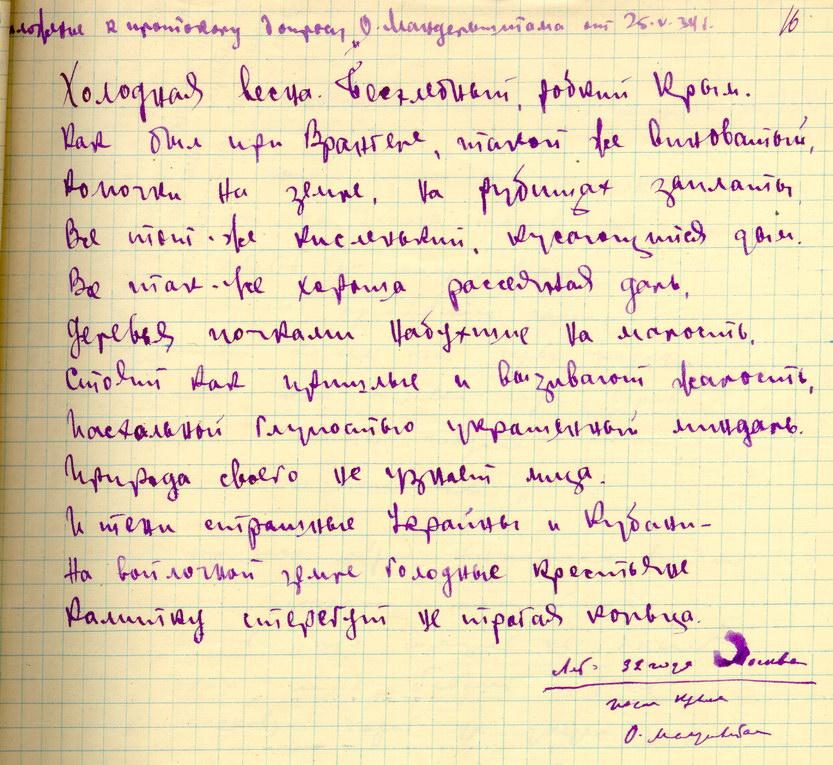

Мандельштам, кстати, продиктовал и второй «пасквиль» — написанное в голодном Старом Крыму, где он гостил с женой и Кузиным у вдовы Алесандра Грина (помните донос из того времени?) стихотворение «Холодная весна…» — один из самых ранних и самых ярких откликов русской литературы на Голодомор.

Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым.

Как был при Врангеле, такой же виноватый,

Комочки на земле, на рубищах заплаты,

Всё тот же кисленький, кусающийся дым.

Всё так же хороша рассеянная даль,

Деревья почками набухшие на малость,

Стоят как пришлые и вызывают жалость,

Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица.

И тени страшные Украйны и Кубани —

На войлочной земле голодные крестьяне

Калитку стерегут, не трогая кольца.

Лето 32 года, Москва, после Крыма

О. Мандельштам

Следователь потирает руки, но всё еще не унимается:

Значит ли это, что ваш пасквиль является оружием контрреволюционной борьбы только для характеризованной вами группы или он может быть использован для целей контрреволюционной борьбы иных социальных групп?

Явно польщенный интересом столь любознательного и симпатичного собеседника, О.М. развивает свою мысль, оставляя ему искать и находить формулировочки:

В моем пасквиле я пошел по пути, ставшему традиционным в старой русской литературе, использовав способы упрощенного показа исторической ситуации, сведя ее к противопоставлению: «страна и властелин». Несомненно, что этим снижен уровень исторического понимания характеризованной выше группы, к которой принадлежу и я, но именно поэтому достигнута та плакатная выразительность пасквиля, которая делает его широко применим<ым> орудием контрреволюционной борьбы, которое может быть использовано любой социальной группой.

После столь обильных словесных излияний и доверительных признаний Шиварову не так уж и трудно исполнить свой профессиональный долг — составить парочку суровых и процедурно необходимых документов за своей подписью. В тот же день он их все и сварганил: первый — «Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», а второй — «Обвинительное заключение», практически всё сотканное из цитат из высказываний О.М. на допросе того же дня и предающее его судьбу из рук ОГПУ в руки Особого совещания.

Свое «Постановление» Шиваров в тот же день, 25 мая, предъявил и «изобличенному» в «составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений» О.М., в чем тот и расписался:

Век Цветаевой и век Мандельштама

В октябре 1922 года Мандельштам написал эти стихи:

Век

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки?

Кровь-строительница хлещет

Горлом из земных вещей,

Захребетник лишь трепещет

На пороге новых дней.Тварь, покуда жизнь хватает,

Донести хребет должна,

И невидимым играет

Позвоночником волна.

Словно нежный хрящ ребенка

Век младенческой земли —

Снова в жертву, как ягненка,

Темя жизни принесли.Чтобы вырвать век из плена,

Чтобы новый мир начать,

Узловатых дней колена

Нужно флейтою связать.

Это век волну колышет

Человеческой тоской,

И в траве гадюка дышит

Мерой века золотой.И еще набухнут почки,

Брызнет зелени побег,

Но разбит твой позвоночник,

Мой прекрасный жалкий век!

И с бессмысленной улыбкой

Вспять глядишь, жесток и слаб,

Словно зверь когда-то гибкий,

На следы своих же лап.Кровь-строительница хлещет

Горлом из земных вещей,

И горящей рыбой мещет

В берег теплый хрящ морей.

И с высокой сетки птичьей,

От лазурных влажных глыб

Льется, льется безразличье

На смертельный твой ушиб.

В следующем, 1923 году, Мандельштам засел за прозу – ту самую, которую он назовет «Шумом времени» и которая выйдет в середине апреля 1925 года отдельной книжкой – и, между прочим, в издательстве «Время».

Одна из главок («Комиссаржевская») начинается так:

«Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого».

Из стихотворения «Век» можно взять наугад любое двустишие, и каждое смогло бы стать если не эпиграфом, то своеобразным скрипичным ключом к этой прозе, окрашивая ее при этом всякий раз несколько иначе и по-новому.

Откликов на «Шум времени» было немало – от чрезвычайно восторженных до весьма критических. Но самый критический голос – голос Марины Цветаевой – тогда и вовсе не прозвучал. В марте 1926 года, в Лондоне, где она гостила у Д.П. Святополк-Мирского, ей попался на глаза «Шум времени». И тогда же, очевидно, она написала статью «Мой ответ Осипу Мандельштаму», резче которой о Мандельштаме, наверное, вообще никто и никогда всерьез не писал.

Реакция Цветаевой была вызвана «эстетским», по ее мнению, и недопустимым, предательским по отношению к Добровольчеству описанием Крыма времен Гражданской войны. Она писала, в частности, что не надо судить о Белой Армии по ОСВАГу, как и о Красной – по ЧК: «Ваша книга — nature morte, и если знак времени, то не нашего».

Статья предполагалась к печатанию в пражском журнале «Воля России», но Сергей Эфрон (муж Цветаевой) и другие члены редколлегии убедили ее воздержаться от публикации, сочтя ее незаслуженно резкой.

Статья не была опубликована, но забыть или «простить» Мандельштаму его «Шум времени» Цветаева так и не смогла. В стихотворении, написанном в сентябре 1934 года (возможно, что в это время до нее дошла весть об аресте Мандельштама) и явно рассчитанном на перекличку с мандельштамовским «Веком», она писала:

О поэте не подумал

Век — и мне не до него.

Бог с ним, с громом, Бог с ним, с шумом

Времени не моего!Если веку не до предков —

Не до правнуков мне: стад.

Век мой — яд мой, век мой — вред мой,

Век мой — враг мой, век мой — ад.

Вот так закончилась житейская и поэтическая перекличка двух некогда влюбленных друг в друга поэтов, познакомившихся в Крыму и «раззнакомившихся» в нем же. Каждый – и особенно Цветаева — вобрал в себя за жизнь столько трагедии и горя, столько яда и столько ада, что это их историософское противостояние (о котором Мандельштам скорее всего и не догадывался) — могло бы показаться им на закате дней ничего не значащим эпизодом.

Впервые «Ответ Осипу Мандельштаму» опубликовали только в начале 1990-х гг., когда ни автора, ни адресата более чем по полвека не было в живых…