![]()

Две короткие встречи с Соломоном Михайловичем Михоэлсом оказали заметное влияние на моё формирование. Это были встречи с благородным, добрым и обаятельным человеком, великим сыном еврейского народа.

Ткань жизни

(воспоминания российского еврея)

Самуил Ортенберг

Перевод с идиш Бориса Гершмана и Фреда Ортенберга

Подготовка текста Фреда Ортенберга

Продолжение. Начало

Становление

Летом 1924 года студенческая жизнь завершилась. Я приобрёл две квалификации: учителя естествознания и математико-природоведческих знаний. Тогда в высшей школе ещё не было особой специализации. Время всё расставит по своим местам и покажет, кто, и к чему более способен, кому, и в какой области специализироваться.

Светлый и яркий был выпуск — первый выпуск первой советской еврейской педагогической школы. При расставании Липа и Яков Резники подарили нам свои печатные труды. Мы сфотографировались на память вместе с лекторами. Некоторые из наших студентов выглядели даже солиднее учителей, и остроумный Яхинсон попросил фотографа подчеркнуть специальным знаком, кто лектор, а кто слушатель.

Я получил направление в Винницу. Ехал и думал о том, что, настало время попробовать себя в практической педагогической работе. Опять же время покажет, хватит ли знаний, приобретённых мною к двадцати одному году? Но в дальнейшем, — дал я себе зарок, — не перестану никогда накапливать всё новые и новые знания. Этого решения, принятого в далёкой юности, я пытался придерживаться до конца жизни. Всё тот же неспешный поезд вёз меня от берегов Днепра к знакомым берегам тихого Буга. Я перебирал в памяти события последнего года, вновь возникли образы педагогов и на ум пришли слова великого Пушкина, адресованные в стихотворении «19 октября» его лицейским учителям:

Наставникам, хранившим юность нашу,

Всем честию, и мёртвым и живым,

К устам подняв признательную чашу,

Не помня зла, за благо воздадим…

Я завершил жизненный цикл, который проходят многие юноши, стремящиеся самоутвердиться: провинция — столица — провинция. Учёба окончилась — наступала пора становления личности. Я приехал в Винницу осенью 1924 года и прожил здесь до 1931 года, быть может, лучшие годы моей жизни. Именно в двадцатые годы в стране наблюдался невиданный подъём еврейской культуры. Евреи успешно использовали условия полного равноправия, — гражданского, политического, культурного, — которые им дала национальная политика страны. Еврейская молодёжь хлынула в широко раскрытые двери средней и высшей школы, свободно и беспрепятственно овладевала знаниями в тех областях, к которым у молодых людей была склонность. Строгий отбор существовал тогда только по социальному принципу, о каких-либо национальных ограничениях не могло быть и речи. Напротив, к национальным меньшинствам, которые угнетались при царизме, относились с особым вниманием, стараясь поднять их культурный уровень.

Развернулась широкая политическая и культурная работа среди евреев на родном языке — на идиш. Партийные и государственные органы поддерживали любую национальную инициативу. Принятой формой политико-воспитательной работы среди еврейского населения были собрания и конференции. В органах местного управления, даже в судах, звучала еврейская речь. Росло число еврейских культурно-образовательных учреждений: почти в каждом местечке появились еврейские начальные школы, еврейские детские дома и детские сады, начали открываться еврейские средние и высшие учебные заведения или еврейские отделения при них.

Развитие сферы образования на еврейском языке было впечатляющим, и всё это делалось на государственные средства. Разумеется, что вся идеологическая и культурная работа контролировалась по своему социалистическому содержанию, но форма обучения на идиш предоставляла неограниченные возможности для ознакомления с национальным своеобразием, еврейской историей и традицией. Правда, проникновение религиозных элементов в образование не допускалось и даже запрещались. Я с энтузиазмом подключился к пропаганде национальной культуры и посвятил ей все мои скромные силы и способности.

В Виннице к тому времени уже существовали три большие еврейские средние школы или «рабочие школы», как их тогда называли, а позже даже одна русская школа стала еврейской. Функционировали еврейские педагогический техникум, два отделения при общих профессиональных школах. Развернулась большая культурная работа на еврейском языке в народных домах и клубах, на Иерусалимской улице (место жительства бывшей еврейской бедноты и рабочего люда) открылся еврейский народный клуб. В профессиональных и партийных образовательных институтах существовали группы, где преподавание велось на идиш.

В Виннице работали губернские курсы переподготовки для еврейских учителей Подолья. Тогда это была распространённая форма краткосрочной учёбы и усовершенствования для еврейских учителей. На курсах изучались проблемы педагогики, природоведения, естествознания. Одновременно обучались около 150 учителей. Для них я прочитал краткий двадцатичасовой курс основ общей и марксистской философии. Я впервые проверил на практике мои лекторские способности перед квалифицированной аудиторией. Преподавание принесло мне большое моральное удовлетворение, а слушатели, как мне показалось, тоже остались довольны. Я был приятно удивлён, когда получил за работу солидный по тому времени гонорар. Я отдал матери большую часть из полученной суммы — несколько новых полноценных советских червонцев. Вот тогда мама начала понимать, что моя беготня на лекции, собрания, в библиотеки может тоже приносить практическую пользу, и стала смотреть на меня с большим уважением. Впрочем, вскоре я от родителей совсем оторвался, жил отдельно и вёл самостоятельную жизнь.

К началу нового учебного года я был утверждён лектором общественных наук в Винницком еврейском педагогическом техникуме. Лекционную нагрузку я совмещал с административной работой в еврейском бюро народного образования и общественной работой среди еврейского населения города.

Мой друг Коган

В те годы я близко познакомился с Борисом Яковлевичем Коганом — ведущим еврейским культурным деятелем в Виннице, одним из интереснейших людей, которых я встречал в моей жизни. В Виннице я с ним сотрудничал до конца двадцатых годов, потом он переехал в Днепропетровск и пригласил меня туда же. Вместе с ним я проработал до начала войны.

Когда я начал сотрудничать с ним в Виннице, ему уже было около 50 лет. Вначале он руководил мною, но позже были времена, когда он, как лектор, подчинялся мне как заведующему учебной частью. Должностные позиции для нас не имели никакого значения. Он был моим другом, мы были соратниками, духовно объединёнными мыслями и чувствами, взглядами на происходящие события. Я многому у него научился, перенимая его большой жизненный опыт, прислушиваясь к его мнению. Бывали случаи, когда ему казалось, что я более сведущ в том или ином вопросе, и он обращался ко мне за консультацией — просто и непринуждённо. Мы проводили много времени в беседах, дискуссиях, спорах — и всё это, несмотря на большую разницу в возрасте и общественном положении.

Родился он в 1874 г. в маленьком местечке Староконстантинов, на Подолье. Помню, как он однажды разоткровенничался и рассказал о своём прошлом:

— В юности я воспитывался в маленьком заброшенном местечке. Это было в конце прошлого столетия. В захолустье господствовали мещане. В отношениях между людьми — подлость, мелочность, суеверия. Было душно и тесно, но вырваться отсюда было невозможно. Кто знает, что бы стало со мной, если бы не русская литература? Она оказала на меня колоссальное влияние. Я помню, как в мои руки впервые попала книжка рассказов Чехова. Чехов — обличитель пошлости и филистерства — указал мне жизненный путь. Я решил бежать, и мне это удалось. Я много бедствовал и с большими трудностями пробил дорогу в жизни. Сейчас — после сорокалетней сознательной жизни — я часто вспоминаю любимый томик чеховских произведений. Из них я почерпнул шкалу истинных человеческих ценностей. Чехов поддержал меня в моих романтических устремлениях, дал мне надежду на будущее.

«Культ» Чехова остался у него на всю жизнь. Молодой Коган уехал в Одессу, там он учился и работал в известной тогда еврейской ремесленной школе «Труд». В начале ХХ века он включился в революционное рабочее движение, успел отсидеть несколько коротких сроков в царских тюрьмах, о чём он по своей скромности никогда не рассказывал. Звание учителя русского языка и литературы он получил, обучаясь экстерном, но ему было разрешено преподавать только «своим единоверцам». В 1907 — 1917 г.г. он работал директором школы Талмуд-Тора* в Жмеринке, в еврейской частной гимназии в Балте и в других учебных заведениях в городах черты оседлости.

В годы революции он снова в Одессе, член самого левого крыла «Бунда» (коммунистического) и вместе с ним «влился» в 1919 году в ряды Всероссийской коммунистической партии, остался здесь в революционном подполье. Во время Деникинской оккупации Одессы, его арестовывали белогвардейцы, и он чудом вырывался из их когтей. После освобождения Одессы и прихода советской власти он снова работал на культурном фронте как заведующий еврейским бюро при Одесском комитете народного образования.

В 1920 г., как он мне сам рассказывал, к нему обратился великий поэт Х.-Н.Бялик с просьбой помочь бедствующей вдове Менделе Мойхер-Сфорима, и он, разумеется, сделал всё возможное, чтобы облегчить положение старой благородной вдовы, которая сопровождала «дедушку» всю жизнь.

В двадцатых годах Когана перевели в Винницу, и он стал, как было сказано, ведущим деятелем в области еврейской культуры и просвещения. Когда я с ним познакомился — это был пожилой, седоватый мужчина высокого роста с красивым интеллигентным лицом, в старомодном пенсне на точёном длинноватом носу, всегда аккуратно и чисто, по-европейски одетый, с благородными изящными манерами. В его облике было что-то чеховское. Говорил он, чаще всего, на красивом, изящном и весьма точном русском языке, хотя хорошо владел и еврейским языком.

Всеми силами он стремился облегчить тернистый путь молодёжи к знаниям. К каждому из своих воспитанников он относился с исключительным вниманием. Вот заходит в кабинет — как раз в отсутствии Когана — привлекательная девушка, скромно и чисто одетая. Она приехала из-под Проскурова, ей рекомендовали встретиться с Коганом. Она обратилась ко мне, полагая, что я Коган, и на ломаным русско-еврейским языке рассказала свою грустную историю. Она неплохо училась в Проскурове в Украинском педагогическом техникуме, закончила там подготовительный курс, но затем вынуждена была оттуда уйти.

— Вот, — показывает она, стесняясь, свои документы, -свидетельство…

Я прочитал свидетельство, где сказано, что она, действительно, училась и окончила подготовительный курс, но её исключили из-за её… социального происхождения.

— Правда, — сказала она, стесняясь, — моя мать, действительно, держит какую-то мизерную лавчонку, где продаётся мука, крупа, но я же не хочу, — говорит она уже другим голосом, — быть в этой среде, не хочу торговать, я же хочу учиться.

И молодая девушка опустила вниз свои красивые большие глаза. Девичья гордость не допускала слёз. Она снова подняла голову и повторила, глядя вдаль:

— Я же хочу идти по новому пути.

В её глазах — грусть и тоска. Я её успокоил, объяснил, что я не Коган, обещал проинформировать его об её приходе и заверил, что Борис Яковлевич, конечно, найдёт выход. Я оставил у себя её документы и попросил прийти позже. Когда появился Коган, я рассказал ему историю девушки, передал документы и свидетельство. Он внимательно прочитал их и сердито пробурчал (когда он сердился, то всегда говорил по-русски):

— Головотяпы! Происхождение… происхождение… Можно подумать, что эта еврейская девушка родилась у самого графа Потоцкого — собственника Подолья…

Подумав мгновение, он вернул мне документы и сказал уже спокойнее:

— Будьте добры, передайте в педтехникум, чтобы они не обращали внимания на это ничтожное свидетельство из Проскурова.

Авторитет его был непререкаем, и указания Б. Когана выполнялись неукоснительно. Девушка продолжила учёбу в Винницком еврейском педтехникуме и с успехом его закончила.

Вот теперь я должен признаться, что, когда в кабинете Когана я впервые увидел эту красивую девушку из местечка Фельштин под Проскуровом, я ощутил какое-то волнение, испытал, как говорят, некое смятение чувств. Но я не мог себе представить, что через пять-шесть лет эта стеснительная девушка станет моей женой и матерью моего единственного сына, что с ней будет связана вся моя последующая жизнь до сегодняшнего дня. На долгом жизненном пути мы не однажды вспоминали и то утро, когда состоялось наше знакомство, и того чуткого человека, благодаря вмешательству которого пересеклись наши судьбы.

В другой раз я присутствовал при встрече Когана с пареньком из Бершади, по фамилии Квашис. Бедно одетый парень, в порванных ботинках, только что пришёл в Винницу из местечка Бершадь, пришёл пешком, так как денег на поезд у него не было. Картавя, на местечковом диалекте, многословно, с ненужными подробностями рассказывал он о своей бедной семье, о неудачных попытках поступить в другие учебные заведения. Коган слушал его с большим вниманием, не перебивал. Во рту у него раскуренная трубка — с ней он не расставался никогда. Он с интересом рассматривал, нацелив своё пенсне на рассказчика, его потрёпанную одежду и видавшие виды ботинки. Наконец, Квашис завершил свой рассказ, и Коган попросил его немного подождать в коридоре. Когда юноша вышел, Коган после минутной паузы обратился ко мне:

— Будьте добры, напишите в еврейский педтехникум, чтобы они немедленно устроили этого «Ломоносова» из Бершади.

Мы оба рассмеялись от неожиданного, но очень уместного сравнения: гениальный русский учёный Ломоносов прибыл учиться в Москву пешком из далёких Холмогор тоже в порванной одежде и без средств к жизни. Реплика Когана дошла до студентов, имя «Ломоносов» ребятам понравилось, и кличка прочно прилипла к юноше из Бершади. Ему новое прозвище также пришлось по душе, и он охотно отзывался как на своё собственное имя Боря, так и на имя «Ломоносов». Еврейский педтехникум Ломоносов с успехом закончил, и десять лет спустя я встретил его в Днепропетровске, где он уже работал директором русской железнодорожной средней школы. На Борисе Борисовиче Квашисе был новенький коричневый костюм, на ногах — дорогие лакированные ботинки, на носу — большие роговые очки. Ничего не осталось от былого оборванца. Мы вспомнили замечательные годы учёбы и звучное прозвище «Ломоносов», которое дал ему прекрасный педагог — Б.Я. Коган. Многим юношам и девушкам проложил он дорогу в жизнь, дав образование. Сотни его воспитанников до сегодняшнего дня носят в своём сердце чувство благодарности к этому благородному, интеллигентному и чуткому человеку.

Он был очень честным в своих поступках, откровенен в высказываниях, не выносил малейшей фальши. Под его присмотром работали учреждения культуры и просвещения. К учителям и деятелям культуры он относился с отеческим тактом и вниманием, много помогал им. Его инспекторские посещения рассматривались сотрудниками, как визит преданного, опытного и всезнающего помощника и друга. Большой знаток литературы, он свои выступления всегда пересыпал образными сравнениями, яркими цитатами, шутками, поговорками, почерпнутыми из художественных произведений, и любая аудитория слушала его с удовольствием.

Он не был кабинетным начальником, изолированным от людей, напротив, он был с ними тесно связан, прислушивался к их мнению, учитывал их потребности. Это был инициативный человек. В Виннице он создал актив деятелей еврейской культуры, не предусмотренный никакими инструкциями. На заседаниях актива обсуждались текущие вопросы культуры и образования такие, например, как оснащение и комплектование еврейских школ, проведение юбилейных торжеств, посвященных еврейским писателям.

Б.Я.Коган был способным педагогом с большим преподавательским и жизненным опытом. Его лекции в средних школах, техникумах проходили живо и интересно. Он стремился вызвать у слушателя самостоятельность и интерес к предмету. Воспитанный в традициях классической русской педагогики, Коган в своей педагогической практике пользовался и иными подходами, если они давали нужный результат. Читал он общую и российскую историю.

Однажды я был у него на лекции в техникуме:

— Что ты запомнил, — спрашивал он у одного из студентов, — из нашей прошлой беседы о причинах французской революции 1789 года?

Студент оказался слабо подготовленным и сумел лишь промямлить:

— Я запомнил… мадам Дефицит…

Ответ вызвал смех в классе, но Коган успокоил учащихся:

— Смеяться не над чем, давайте обсудим, почему французскую королеву называли так странно: «мадам Дефицит»?

Один из студентов попытался объяснить, второй что-то добавил, развёрнулась интересная и оживлённая дискуссия об экономическом и социальном положении Франции накануне революции 1789 года. Лектор умело направлял беседу в нужное русло.

Как было сказано выше, я работал вместе с Коганом и в тридцатых годах в Днепропетровске. Он стал старше, появилось много седых волос, но остались то же человеческое благородство, та же чуткость и внимание к людям, забота о них, готовность помочь, та же честность в поведении, редкая нравственная чистота, скромность и добросовестность в работе. Он никогда не гнался за почётом, но его уважали все, кто его знал.

Тяжёлые страдания выпали на его долю в конце его длинного жизненного пути. В 1937 — 1938 годах его единственный сын, редактор одной из центральных газет (псевдоним Борисов) стал жертвой сталинских репрессий. В Москве он был осуждён и выслан, а через несколько лет умер в ссылке. Репрессивная машина не пощадила и самого Бориса Яковлевича. Его исключили из партии, уволили с работы, отстранили от идеологической и педагогической деятельности. Все преследования он мужественно и с человеческим достоинством перенёс. Он устроился в небольшую заводскую библиотеку, где продолжал курить свою неизменную трубку и, как старый библейский Иов, размышлял о зле и злодействе, господствующих в мире. Наша дружба, конечно, продолжалась и в эти опасные годы, хотя многие его друзья и, так называемые, товарищи по партии от него отвернулись и порвали всяческие контакты. Мы же с ним часто встречались и вели наши обычные философские беседы.

В начале Отечественной войны, в июле 1941 г., мы с ним расстались, и, как оказалось, больше не встретились никогда. Шла массовая эвакуация населения из мест, которым угрожала оккупация фашистскими захватчиками. Из Днепропетровска людей вывозили в центральные районы России, в Среднюю Азию, на Урал, в Сибирь. Мы стали беженцами, участниками великого переселения народов. Пути наши разошлись, мы попали в разные места, предназначенные для временного проживания лиц, покинувших оккупированные немцами территории. Моя семья попала за Урал, в Курганскую область, Коган во время войны проживал в городе Куйбышев. Когда Днепропетровск освободили, я с семьёй возвратился назад в свой город, а Коган на Украину уже не вернулся. Послевоенные годы он провёл в Свердловске у повзрослевшей дочери.

Когда я впервые повидался через несколько лет после окончания войны с моим братом из Киева, он рассказал мне о случайной встрече с Б.Я.Коганом, произошедшей на тягостных и запутанных эвакуационных дорогах. Осенью 1941 года во время мучительных скитаний по стране брат вместе со своей очень больной женой оказался проездом в Куйбышеве. Положение брата было крайне бедственное — без жилья, без средств к существованию. Он ночевал всей семьёй на улице, на вокзале, на скамьях городского телеграфа. Здесь его неожиданно встретил Б.Я.Коган, который к тому времени уже жил в Куйбышеве.

— В это трудное время, — рассказывал брат, — Борис Яковлевич в очередной раз проявил свою исключительную человечность и преданность. Он помог мне во всех моих горестных проблемах. Помогал всем, чем мог. Мы должны были ехать дальше, в Ташкент, и при расставании он, буквально, заставил меня взять у него на дорогу солидную по тем временам сумму.

После войны я узнал адрес Б.Я.Когана, и мы начали переписываться с ним. Постоянная, оживлённая переписка велась нами все эти годы. Сказать, что его письма представляли собой образцы эпистолярного стиля — значит, ничего не сказать. Это были шедевры изящества и ума. Меня поражала ясность его мыслей, чистота и точность русского языка. Эти качества присущи всем его посланиям ко мне. Такими же совершенными были его последние прощальные письма.

В 1954 году, когда небо у нас над головами, как известно, стало почище, Б.Я.Коган — уже 80-летний старик — со свойственным ему достоинством и мужеством обратился с запросом в соответствующие инстанции, и его трагически погибший сын был реабилитирован. Затем он направил просьбу аналогичного содержания, касающуюся его лично. Он писал мне, что «хочет лечь в могилу чистым и честным человеком, таким, каким он был всю жизнь». И в 1955 г. его восстановили во всех правах. Процитирую одно из писем того времени: «Постараюсь обрадовать Вас сообщением, что партбилет № такой-то хранится уже у меня в бумажнике с 5.12.1955 года. Я прикреплён к парторганизации старых большевиков, — их 63 человека, и среди них числюсь и я. Горжусь! Недавно я снова принял участие в партсобрании. Что я перечувствовал и пережил в этот знаменательный для меня день, предоставляю судить Вам. Здесь, в Свердловске, отношение ко мне со стороны руководящих партийных работников от областного масштаба до секретаря той организации, к которой я прикреплён, — очень сердечное, внимательное. Меня, на 18 лет отверженного, это сильно трогает…»

Последние несколько лет жизни Коган провёл в Свердловском обществе старых большевиков в почёте и уважении, которые он заслужил своей удивительно красивой и чистой жизнью. В июле 1958 года, на 84-м году жизни, перестало биться сердце Бориса Яковлевича Когана — моего многолетнего друга, соратника и спутника жизни.

* — Школа Талмуд-Тора — в дореволюционное время благотворительная школа для бедных еврейских детей.

Педагогический техникум

Я снова возвращаюсь к двадцатым годам, в Винницу. Среди коллег в педтехникуме необходимо вспомнить Яброва — известного в то время еврейского учёного, автора еврейской школьной грамматики и других вспомогательных учебников. Ябров приехал к нам из Белоруссии. Подробности его биографии никому не были известны, так как был он человеком достаточно замкнутым, не очень приветливым, в откровенные разговоры не вступал. Это был уже пожилой человек, среднего или даже низенького роста, слегка сутулый, с вытянутым худым лицом, немного впалыми щеками и серебряными волосами. Педагог он был образованный, вдумчивый и трудолюбивый.

В те годы он работал над языком Давида Гофштейна, даже читал мне фрагменты своей работы, но в печатном виде я никогда её не видел. Свой курс еврейской литературы он вёл очень профессионально. Винницкая провинциальная действительность виделась ему в мрачных тонах, на происходящее вокруг он смотрел через «тёмные очки». Научные разработки и учебные планы техникума его не устраивали, городские события не нравились, и своей неудовлетворённости он не скрывал.

— Злой «литвак» — шутили студенты.

— К тому же капризный, — добавляли учителя, — Каждый год выдвигает новые требования и рвётся уехать назад в свою родную Белоруссию.

Через несколько лет в начале нового учебного года, в средине сентября от Яброва из Минска, куда он уехал на летние каникулы, прибыла телеграмма, в которой он коротко и ясно сообщал, что в Винницу не вернётся. Парадоксально, но практически весь коллектив педтехникума очень сожалел о потере такого прекрасного педагога. По сведениям, дошедшим до меня уже после Отечественной войны, еврейский учёный Ябров погиб в Минском гетто, на своей любимой родине — Белоруссии, изуродованной нацистами.

Совсем из другого теста была скроена Гинда Виленская из Литвы, уже многие годы жившая на Подолье. Симпатичная женщина среднего возраста, квалифицированный педагог, преданный работник начальной школы. Она преподавала педагогику и вела со студентами школьную практику. Она была сердечная и чуткая женщина, тесно связанная с коллективом студентов и лекторов. Гинда Виленская была одной из первых, которые переехали в Биробиджан и поселились там навсегда. Всеми силами она способствовала развитию национальной культуры в Еврейской автономной области.

Из видных еврейских общественных и культурных деятелей того времени следует вспомнить Алика и Оскара Стрелица. Алик в течение долгого времени был руководителем еврейской секции при Губкоме партии. Он родился в рабочей семье в Западной Белоруссии и ещё в молодости, до революции, как еврейский анархист, участвовал в рабочем движении. В годы революции он примкнул к коммунистической партии, был в подполье во время белогвардейской оккупации. Одним словом, была у него незапятнанная биография горячего еврейского революционного юноши. Позже он написал и издал в Одессе книгу с символическим названием «В бурю», которая носила автобиографический характер. В моё время он уже переболел революционными страстями и был спокойным и умным человеком среднего возраста. К сожалению, образовательный ценз его был невысок, русский язык он знал плохо. Кроме того, он был слишком шумный человек, и у него совершенно отсутствовали степенность, сдержанность и солидность, которые требуются от руководителя такого ранга. Эти недостатки компенсировались познаниями в политике, беззаветной преданностью партии и коммунистическим идеалам. Так что, благодаря своей энергии и целеустремлённости, он много успел сделать для подъёма культуры еврейского населения Подолья.

Оскар Стрелиц — противоположность Алика. Спокойный, выдержанный, красивый молодой человек, с тонким литературным вкусом. Он приехал в Винницу из Москвы, где работал ответственным секретарём редакции «Дер Эмес». Какие причины заставили его покинуть редакционное кресло и приехать к нам в Винницу на работу — мне неизвестно. Но и здесь он не оставил свою литературную и журналистскую деятельность. Среди множества написанных им тогда статей я запомнил прекрасный очерк «На Иерусалимке», опубликованный в «Дер Эмес», о еврейском квартале в Виннице и его жителях. Мы неоднократно беседовали с ним на литературно-художественные темы. Пробыл он у нас недолго и вскоре вернулся в Москву. В 1937 г. он стал жертвой культа личности Сталина.

Работа в Винницком еврейском педтехникуме была увлекательной и интересной. Здесь обучалась еврейская молодёжь огромного Подолья — из Тульчина и Немирова, из Ярмолинца и Могилёва на Днестре и ещё из десятков других городов и местечек. Это были дети еврейского народа, которые жаждали знаний. Они учились истово, никого не надо было принуждать. Все учащиеся, без исключения, были людьми дисциплинированными. Каждый стремился повысить свой образовательный уровень, расширить круг интересов. Среди студентов было много способных юношей и девушек. Некоторые из них успешно продвинулись в избранной ими сфере деятельности, достигли известности. Стоить вспомнить, например, Исаака Гринзайда, ставшего редактором «Молодой гвардии» и геройски погибшего во время Отечественной войны; Якова Кацовича — педагога высшей квалификации и моего близкого друга на протяжении многих десятилетий.

Я тщательно готовился к лекциям, использовал различные учебные и научные материалы. Курсы, которые я вёл, и по содержанию, и по форме, как я понимал, удовлетворяли слушателей. На меня, как на самого молодого из лекторов, студенты смотрели как на старшего товарища и друга. Мы много и откровенно беседовали вне учебного времени, и я старался передать студентам знания, которые к тому времени уже накопил. Это были годы, заполненные непрерывной работой над собой, годы тесного взаимодействия со студенческим коллективом, самый активный период моей педагогической практики. Помимо учебной деятельности, я отдавал много энергии идеологической и культурной работе среди еврейских рабочих.

На Первом съезде

Важным событием для меня стало участие в Первом Всесоюзном съезде деятелей еврейской культуры и просвещения в начале 1925 года в Москве, куда я был делегирован из Винницы. Я впервые присутствовал на таком важном и представительном форуме.

На съезде собрались делегаты и гости из Белоруссии, Украины, Северного Кавказа, Москвы, Ленинграда, Центральной России и других уголков Советского Союза. Это был цвет, квинтэссенция еврейской советской интеллигенции — представители учительства, деятели культуры, литературы, искусства и науки. Впервые в российской еврейской истории, чьи страницы так богаты преследованиями и ограничениями, собрались свободно, по инициативе и при содействии государства, представители всех слоёв еврейской интеллигенции, деятели идеологического и культурного фронта. В стране в этот период наблюдался расцвет еврейской культуры в различных областях. Появилась реальная необходимость собраться вместе, чтобы подвести определённые итоги, проанализировать возникшие проблемы, наметить перспективы и формы дальнейшего развития еврейской культуры и просвещения.

Пленарные заседания, в большинстве случаев, вёл заведующий еврейским бюро при Народном Комиссариате образования СССР в Москве Михаил Левитан — добросовестный и скромный человек, принципиальный и выдержанный, бывший еврейский народный учитель в дореволюционной России. Многие видные деятели культуры и науки выступили на съезде. Моисей Литваков, редактор газеты «Дер Эмес» , известный публицист и литературный критик. Его выступление, полное сарказма и иронии, было направлено против отживших и чуждых социализму проявлений, наблюдаемых иногда в еврейской общественной жизни. Борух Шварцман — брат героически погибшего большого еврейского поэта, — выступил на съезде со своими модернистскими педагогическими рекомендациями, основанными на опыте работы образцовой еврейской детской колонии в Малаховке, под Москвой, которой он тогда руководил. Седой, вежливый, улыбчивый Шимен Добин остановился в своём выступлении на научных исследованиях еврейского языка, еврейской литературы и истории. Все речи были посвящены поиску путей развития еврейской национальной культуры в стране. Эта была основная задача съезда.

Содержательными были выступления представителей руководства страны, пришедших приветствовать первый съезд еврейской интеллигенции. Внимание слушателей привлекла речь руководителя Научного совета при Наркомате просвещения, профессора истории М.Н.Покровского. Пожилой человек с седой бородкой и красивой улыбкой, говорил тихим, низким голосом, но умно и сердечно:

— Я не знаком с деталями быта евреев в местечках, — говорил учёный, — я жил или в русской деревне или в большом городе, но, как историку, мне хорошо известны страдания евреев черты оседлости. Я хорошо представляю себе тот мучительный социальный и национальный гнёт, который висел, как Дамоклов меч над еврейским местечком. В нашу освободительную эпоху происходят великие общественные преобразования, включающие обновление жизни евреев, растёт культурный уровень населения, возникают элементы нового быта. Я хочу приветствовать вас, как строителей, как создателей социалистической культуры преобразованного местечка.

Необыкновенной и примечательной была речь Народного комиссара просвещения А.В.Луначарского — известного мыслителя и художника, критика и драматурга. Он, действительно, был прекрасным оратором, который околдовывал слушателей. И в выступлении на съезде он показал себя широко мыслящим и высоко эрудированным человеком. На отточенном и изящном русском языке он говорил о творческом гении еврейского народа, который в течение всей истории дарил человечеству удивительные плоды своей духовности и внёс огромный вклад в мировую культуру. Он вспомнил таких выдающихся мыслителей, как Барух Спиноза и Карл Маркс, он рассказывал об участии евреев в революционном движении, о колоссальном творческом потенциале, спрятанном в глубинах народа. В заключение он призвал участников съезда содействовать развитию еврейской культуры в нашей многонациональной социалистической стране.

Пленарные заседания продолжались несколько дней. Затем началась работа в секциях школьного образования, внешкольного обучения, искусства, научных исследований и др. Меня привлекала научная работа, и поэтому я присутствовал на всех заседаниях научной секции в обществе видных еврейских деятелей того времени. Я, естественно, занимал там скромное место пассивного наблюдателя, но успел лично познакомиться с некоторыми докладчиками и с исследованиями, которыя тогда проводилась в области еврейского языка, литературы и истории. Запомнилось мне сообщение Туби Гейликмана по истории возникновения общественных движений среди евреев в Польше и России. После съезда эта работа вышла в свет отдельной брошюрой.

По результатам обсуждений было принято решение о необходимости создания центров координации еврейской научной деятельности, и позже такие центры были созданы в Москве, Киеве, Минске. Участники съезда ощутили важность культурной работы среди евреев для развития страны, получили новый заряд бодрости и, полные планов и надежд, разъехались по домам, к местам своей работы. Вернувшись в Винницу, я подробно рассказал о своих впечатлениях сотрудникам и студентам.

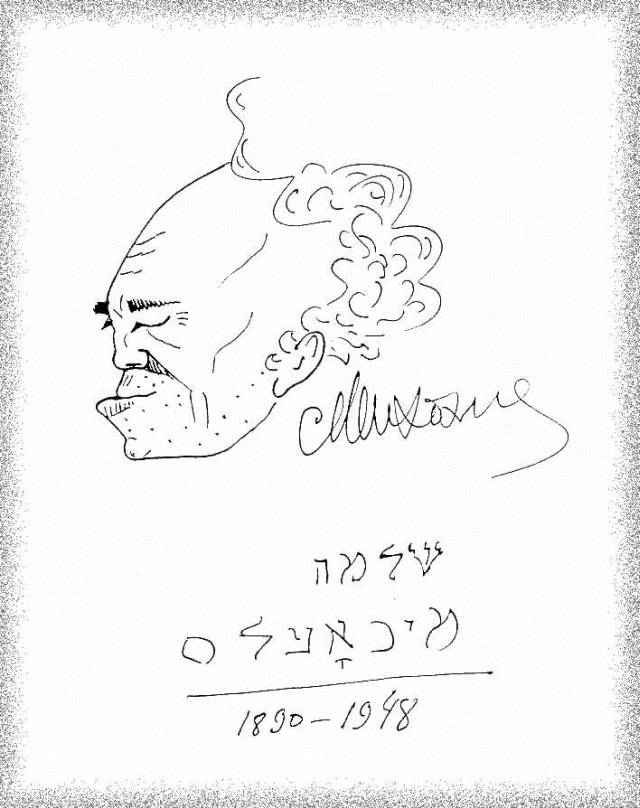

Встречи с Михоэлсом

Я познакомился с великим еврейским актёром Соломоном Михоэлсом в 1925 году, когда Московский еврейский камерный театр — так он тогда назывался — впервые приехал в Винницу на гастроли. На одном из спектаклей, который должен был состояться на сцене Винницкого городского театра, мне предстояло между первым и вторым актами выступить перед зрителями с небольшой речью и приветствовать коллектив театра. Выступление должно было быть коротким — не более пятнадцати минут. Содержание моего выступления я должен был до начала спектакля согласовать с Михоэлсом в его гримёрной комнате. Меня не так волновало выступление перед зрителями — к публичным выступлениям я к тому времени уже немного привык, — как сама встреча с Михоэлсом. Он был тогда ещё молодым талантливым актёром в зените славы и считался мудрым человеком. Целый день я готовился к встрече, составил краткий план речи, а также более подробные тезисы того, о чём я буду говорить в антракте. Я не знал, какой будет продолжительность нашей беседы и, естественно, волновался. Но всё оказалось намного проще, чем я себе представлял.

Когда в назначенное время я с трепетом постучал в дверь гримёрной комнаты, то услышал уже знакомый мне выразительный голос: «Войдите». Я вошёл. Михоэлс сидел в кресле перед зеркалом и, манипулируя пёрышками и кисточками, наносил на лицо грим. Ему предстояло в пьесе Шолом-Алейхема «200.000» исполнить роль Шимеле Сорокера, в костюм которого он уже был частично одет. Никакого гримёра в комнате не было, актёр гримировался сам. Михоэлс поднялся, с улыбкой протянул мне руку и снова сел в кресло, чтобы продолжать свою работу. Он попросил меня сесть и кратко рассказать, о чём я собираюсь говорить. Немного успокоившись, я представил ему тезисы предстоящего выступления. Он продолжал гримироваться, но слушал меня внимательно. Несколько раз, когда я начал расхваливать его талант, он поднимал руку и прерывал меня словами:

— Вот это, извините, оставьте на следующий раз…

Или даже:

— Это совсем не нужно….

Потом он осторожненько сделал ряд существенных исправлений и дополнений… Закончив гримироваться, Михоэлс поднялся с кресла, и я увидел перед собой завершённый образ Шимеле Сорокера, говорящего со знанием дела о задачах нового театра, об особенностях еврейского театра, о его прошлом, о его перспективах. Исключительно тактично он дал мне ряд советов, как лучше построить моё выступление, чтобы оно дошло до всех зрителей, присутствующих в зале.

Я не знаю, передал ли я потом в моей речи то, что почерпнул из описанной короткой беседы с мастером. Но до сегодняшнего дня стоит перед моими глазами умный актёр в костюме Шимеле Сорокера: я вижу его в тесной гримёрной комнате так же отчётливо, как в тот незабываемый летний вечер моей встречи с великим еврейским искусством.

Ещё раз встретиться с Михоэлсом мне посчастливилось многие годы спустя летом 1938 года в Днепропетровске во время гастролей теперь уже Государственного Еврейского театра под руководством Соломона Михоэлса. Актёр уже стал зрелым мастером, приобрёл мировую известность. Днепропетровский Еврейский машиностроительный техникум,— единственное в стране техническое учебное заведение, в котором преподавание велось на еврейском языке,— готовился в это время отметить очередной выпуск студентов. Техникум располагался в центре города, рядом с почтамтом и гостиницей, в которой остановились артисты. Я заведовал учебной частью техникума и предложил пригласить на выпускной вечер артистов Еврейского театра. Делегация студентов пришла в гостиницу и передала Михоэлсу приглашение на вечер.

Выпускной вечер проходил в просторном зале. После торжественной части все перешли за праздничные, заранее накрытые столы. Студенты, преподаватели, гости весело и шумно отмечали окончание учёбы. Около полуночи в самый разгар веселья дверь неожиданно распахнулась, и в зал ввалилась шумная ватага нарядно одетых артистов. Впереди был Михоэлс, за ним следовали Зускин, Штейман и другие популярные актёры театра. Атмосферу радости, восторга и энтузиазма, возникшую при встрече студентов и артистов, невозможно описать. Гостей из театра усадили за стол, и зазвучали тосты в честь ведущих актёров, коллектива театра. Михоэлс был польщён, улыбался, очень сердечно и остроумно отвечал на приветствия. Штейман с актрисами бесподобно исполнили несколько еврейских народных песен. Затем Михоэлс объявил, что сейчас он с Зускиным покажет реальную комическую сцену, возникшую при покупке почтовых марок на днепропетровской почте. На импровизированной сцене они разыграли коротенький смешной скетч без слов с потрясающей мимикой и достоверностью. Публика аплодировала двум выдающимся столпам еврейского театрального искусства с восхищением и любовью.

Раздвинули столы, начались танцы. Мы с Михоэлсом уединились и продолжили общение, начавшееся ещё за столом. Беседа получилась долгая, доверительная и очень содержательная. Среди прочего, Михоэлс проявил большой интерес к постановке преподавания еврейской литературы. Я объяснил ему, с какими трудностями приходится сталкиваться при преподавании гуманитарных дисциплин в техническом учебном заведении. Когда я ознакомил его с содержанием программ, он посерьёзнел, изобразил на лице неудовольствие, выставив вперёд нижнюю губу, и сказал:

— Этого очень мало. Необходимо, чтобы молодое поколение как можно больше знало о богатом культурном наследии еврейского народа… На это следует обратить внимание.

Незаметно к нашей беседе присоединился тихий и скромный Вениамин Зускин, а через некоторое время стол, за которым мы сидели, окружила толпа студентов. Михоэлс и Зускин по очереди вспоминали, как они в юности впервые познакомились с произведениями еврейских классиков, при этом они исключительно метко характеризовали писателей и очень ярко изображали литературные персонажи. Таких блестящих рассказчиков никому из нас раньше слушать не приходилось! Праздничный вечер продолжался, и вскоре молодёжь втянула всех актёров и гостей в зажигательный быстрый танец. В коллективной пляске выдающиеся мастера сцены тоже показали высокий класс. Их приход на вечер стал замечательным сюрпризом для студентов перед началом самостоятельной трудовой жизни.

Две короткие встречи с Соломоном Михайловичем Михоэлсом оказали заметное влияние на моё формирование. Это были встречи с благородным, добрым и обаятельным человеком, великим сыном еврейского народа. Думаю, что его трагическая гибель — удар для еврейской культуры, от которого она не может оправиться до сих пор.