![]()

Собирался писать заново канувшую в небытие, так и не возвращенную мне докторскую диссертацию… Но за внешним благополучием скрывались боль и тревога… Выкристаллизовалась мысль: не слишком ли много узнали мы, выпущенные из тюрьмы, чтобы долго оставаться на свободе? Мысль оказалась пророческой…

Три главы, в книгу об Арктике не предназначенные

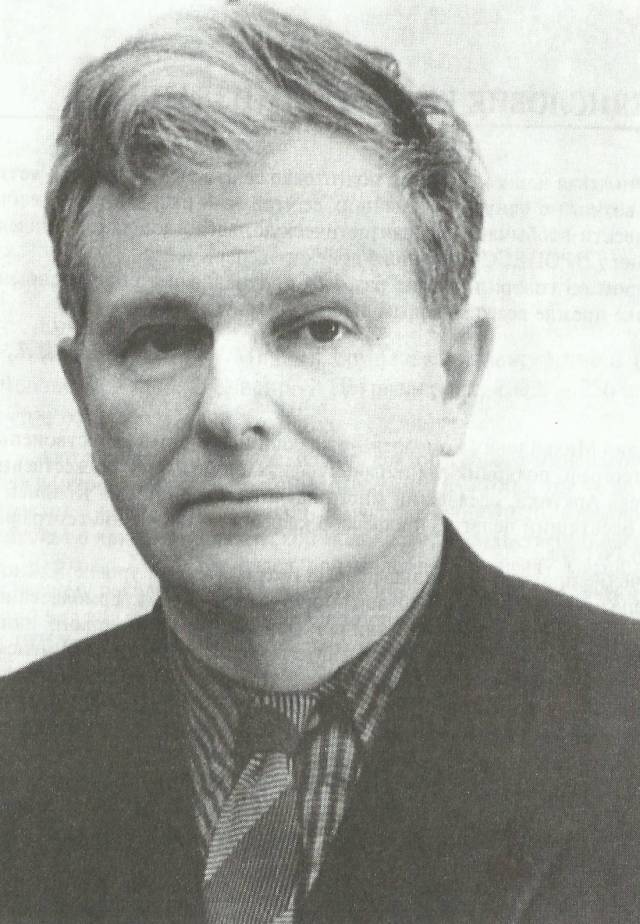

Из воспоминаний М.М. Ермолаева

Михаил Ермолаев, Тамара Львова

При творческом участии Владимира Фрумкина

Продолжение. Начало

Я не увидел больше академика Полынова. Не пришлось мне ему сказать, что прав был он и ошибок тут не бывает… А мое свидание со следователем состоялось через три месяца… через три бесконечных и тяжких месяца. И вошел я в этот кабинет снова уже не молодым, но весьма многоопытным ученым-полярником, руководителем зимовки 1932/33 гг. в Русской Гавани на ледниковом щите Новой Земли, награжденным орденом Трудового Красного Знамени в Георгиевском зале Кремлевского дворца самим Михаилом Ивановичем Калининым — «за самоотверженную помощь бедствующим новоземельским промышленникам»; не участником всех трех широко известных в стране и в мире высокоширотных экспедиций Главсевморпути 30-х годов, а… французским шпионом. Почему я решил стать именно французским шпионом? Да потому, что ни слова не знал по-французски (немецким и английским владел прилично). Я надеялся, что абсурдность обвинения будет тотчас же установлена! Увы… Никто и не поинтересовался моими познаниями во французском языке…

Ремарка –Т.Л.

Помню, я спросила М.М., хотела понять сама, объяснить вам, будущим читателям, ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ все-таки они — почти все! — клеветали на себя, «признавались» в совершенно абсурдных «преступлениях»?.. Он ответил не сразу. Задумался…

М.М.

— Вы хотите, чтоб я объяснил, ПОЧЕМУ оклеветал себя, написал и подписал нелепейшее «признание», тем самым неминуемо обрекая себя на статью 58, п. 6 УК РСФСР — «шпионаж»?.. Попробую…

Поместили меня в одиночку. Что это значит, не понять тому, кто этого не испытал. После длительного или не очень содержания в одиночке — в зависимости от состояния нервной системы — человек, любой человек, перестает быть нормальным. Не знаю, что больше угнетало меня: абсолютная тишина или сменявшие ее крики истязаемых. Прошел я и курс «горячей обработки»: стоял по суткам… пока не падал. А ноги у меня обморожены были на Севере — в новоземельской экспедиции. Стояние причиняло неимоверную боль — с той поры и началась на правой ноге гангрена, мучила потом всю жизнь.

«Обработка» предваряет допрос. Вот только одно воспоминание… Тишина обрывается грохотом входной двери. За мной пришли. Двое. Выводят из камеры, надевают наручники, тщательно ощупывают. Так непривычно и унизительно это было в первый раз: чужие пальцы по всему телу! Ощущение омерзительное. Потом заставляют открыть рот — убеждаются, что у меня нет вставных челюстей (вставная челюсть всегда вынималась перед допросом), велят закрыть его. Быстрым шагом идем по длинному темному коридору. Проходим висячий мостик, соединяющий внутреннюю тюрьму с огромным зданием НКВД, выходящим фасадом на Литейный.

Меня вводят в одиночную камеру, как я понимаю, комнату ожидания, и сопровождавшие покидают меня, замкнув выходную решетку, заменяющую дверь. Я сажусь на скамью, вделанную в стену, и вдруг чувствую страшную усталость — вероятно, я задремал. Из этого состояния меня выводит грубый окрик:

— Арестованные не сплять!.. Встать по стойке смирно!..

Я понимаю сквозь дрему, что это относится ко мне, и встаю, и становлюсь по стойке смирно, но, по-видимому, сказывается волнение ожидания (на это и рассчитывают!) и недавняя «обработка» — ноги болят неимоверно, и наваливается, наваливается сон. Не знаю как, но я снова оказываюсь на скамье и снова слышу эту запомнившуюся мне фразу:

— Арестованные не сплять!..

Я тупо смотрю на охранника за решеткой, пытаюсь встать… и падаю, потеряв сознание. Прихожу в себя в тюремном лазарете… Я лежу на железной койке, мне только что сделали укол. Состояние блаженное. Отдых. Передышка. Не тут-то было. Уже через несколько минут меня стаскивают с постели, надевают наручники и, подхватив под локти, буквально тащат по тому же коридору, через мостик и небольшую дверь в стене, в главное здание Большого дома — теперь уже прямо в кабинет следователя…

Не помню, в этот ли, в другой ли раз, на двери висела табличка: № 84. Когда меня ввели туда, я чрезвычайно удивился, увидев не одного человека за столом, а нескольких, пять или шесть. Вначале я принял их всех за следователей. Затем, приглядевшись, заметил, что они находятся в состоянии крайней, непреодолимой усталости. Значит, мои содельники? Но я никого не называл. Ни одного имени. Да и не знаю я никого из них… И лица у них… У содельников моих, даже выдуманных, не может быть таких лиц. Читатель! Вам трудно в это поверить. Это были подручные следователя — банда, не знаю, заключенных ли — уголовников, вольнонаемных ли — подонков, выполняющих «черную работу». Один из них, по-видимому, старший, спросил меня, тихо и невыразительно — он тоже был предельно измучен:

— Ну как, будем говорить или ты не виновен?

Я был совершенно подавлен. Сколько же длится их страшная трудовая смена? Сутки? Двое? И сколько прошло несчастных через их руки? И что эти заплечных дел мастера делали с ними, что вымотались вконец?..

Я так же тихо, бесцветно, уже ни на что не надеясь, сказал им, что — да, не виновен, что попал сюда по недоразумению, вместо другого человека, моего тезки, старше меня на 15 лет, что мне об этом сказал мой следователь… Трудно представить себе, но только что смертельно усталые, они словно бы проснулись и, глядя друг на друга, буквально расхохотались… И больше никаких слов. Они приступили к своей работе…

…— Сумел я ответить на Ваш вопрос, почему «признался», почему оклеветал себя, стал «французским шпионом»? (Что оставалось мне ответить? — Т.Л.)

А потом я снова очутился в своей камере-одиночке, находившейся в третьем этаже здания внутренней тюрьмы на бывшей Шпалерной улице (ныне — снова Шпалерной). Мне хочется описать ее, ибо эта тюрьма, мне кажется, верх совершенства «искусства заключения». Изобретенная, по-видимому, еще в середине XVIII века сложная система изоляции позднее многократно «улучшалась» и невиданных нигде в мире высот достигла как раз в годы моего там пребывания… В общем, это детище нескольких веков русской истории.

Один фасад тюрьмы выходил на Шпалерную, другой — в огромный внутренний коридор, точнее, на металлическую дорогу-балкон, на кронштейнах прикрепленный к стене и сеткой отгороженный от внутреннего двора. Этот металлический балкон, шириной примерно в метр, шел вдоль всей стены. Каждая дверца камеры имела глазок для наблюдения за поведением заключенного из коридора, где дежурили охранники. Сюда же попадал арестованный, выйдя из камеры. И так на каждом этаже. Всего пять этажей, значит, пять таких балконов, каждый из которых заканчивался большой комнатой, а из нее шел другой коридор, в главное здание — об этом я уже говорил…

Приходит в голову такое сравнение: огромная библиотека, грандиозное книгохранилище, где в отдельных клетках-ячейках находятся люди, аналоги книг. У каждого заключенного — свой номер, свое точно определенное место в своей клетке-ячейке… Это было замечательное людехранилище! Стены — толстые, звуконепроницаемые, идеально отвечавшие своему назначению. Казалось, общение было исключено… Но это только казалось, во всяком случае, в наше время.

Технический прогресс создал два уязвимых места, которыми широко и виртуозно пользовались обитатели камер-ячеек для внутренних связей.

Что это было?.. Трубы. Водопроводные и канализационные. По ним мы перестукивались тюремной азбукой, первые уроки которой я получил в общей камере — теперь оставалась практика, благо времени было предостаточно…

Вам, мне кажется, понятно уже, почему я стал французским шпионом?.. Не совсем?.. Сидели же в прежние времена, в царских тюрьмах, политические заключенные — и в одиночках сидели! — в этих самых клетках-ячейках, да еще непонятно как перестукивались: прогресс в виде сантехники тогда и не намечался — а держались многие, молчали, не плели на себя напраслины. В том-то и дело, что «держались» — им было за что! За свою идею, убеждения, принципы — да за них можно муки смертные терпеть. Конечно, до того предела, за которым человек теряет человеческое, а мучители наши изощренно умели этот предел переходить… Но я сейчас о другом. Весь трагизм положения таких, как я, заключался в том, что над нами измывался, нам предъявлял чудовищные обвинения такой же гражданин, как мы, и что он и мы — так оно было! — исповедовали одну веру, служили одним богам — молодому, справедливейшему, нами верно любимому, лучшему в мире Советскому государству. Вот это и было совершенно непереносимо. От этого можно было сойти с ума — и сходили; повеситься — и вешались, если удавалось; подписать любое, наибессмысленнейшее «признание». А я даже не просто подписал, а сочинил сам все свое «дело», с начала и до конца.

Сразу стало легче. Перевели из одиночки в общую, на несколько человек, прекратились «стояния» и допросы, кормить стали получше — словом, «дело» гладко катилось к суду. И я уже мечтал о нем, о суде, надеясь все-таки в глубине души — о, великая, никогда не покидающая нас спасительная надежда! — что на суде-то вся нелепость и всплывет, передо мной извинятся и отпустят домой. И было бы у меня совсем превосходное настроение, если б… если б не жгучий стыд за те позорные собрания в институте, когда я, вместе с другими, ужасался, но все-таки верил и поднимал руку, выражая свое возмущение подлыми «врагами народа»… Было это… было… И теперь умрет с нами…

Но шло время, а обо мне как будто забыли. По мнению моих более опытных сокамерников, сроки для оформления «дела» и подготовки его к суду давно истекли. Что-то произошло, где-то случился сбой. Или я переборщил при сочинении «французского шпиона»? Перехватил через край? Сделал слишком уж неправдоподобным? Меня утешали — приводили в пример истории и похлеще моей. И проходили они. Без сучка и задоринки… Почему же не вызывают?.. Снова навалилась тоска… Пусть бы уж лучше осудили и отправили в лагерь — только бы не это одуряющее безделье. И тревожная неопределенность…

В июле 1939 года, ровно через год после того, как я впервые перешагнул тюремный порог и когда я уже душевно вымотался, отчаялся, — по «местному телеграфу» мне поступило срочное сообщение о том, что у меня есть «одноделец» — некто Урванцев и что меня завтра вызовут на допрос…

Все оказалось правдой. Николай Николаевич Урванцев, известный геолог, мой хороший знакомый, давно работал со мной в Арктическом институте у Самойловича, но в разных отделах. Как видно, формировалось крупное «дело» по Арктическому институту во главе с его директором и необходимо было для придания ему веса привлечь как можно больше народу. Урванцев был с этой целью посажен, а я… я удачно подвернулся, и ненужной совсем стала теперь «одиночная» версия с французским шпионом.

Да, меня вызвали, теперь уже к новому следователю, на следующий день после «телеграммы». Объявили о прекращении дела по ст. 58, п. 6 и тут же предъявили новое обвинение — по ст. 58, п. 7 — «вредительство». Я был одним из многих — место мне определено. Впрочем, оно было и несколько особым: я ведь зять (или шурин — не очень в этом разбираюсь!) руководителя «заговора». Мне об этом сказали сразу, чтобы держать в страхе…

Соединить нас с Урванцевым, доказать нашу совместную деятельность оказалось для следователя неожиданно сложно: дела подобного рода создавались обычно по «территориальному признаку» — «московское», «ленинградское», «арктическое». Но Арктика… велика. Мы с Николаем Николаевичем работали в совершенно различных районах, на расстоянии тысяч километров друг от друга. Я тогда занимался геологией Западной Арктики, до Новой Земли включительно, а Урванцев исследовал Таймыр и впоследствии Северную Землю. Никогда и нигде мы не были связаны ни территорией, ни темой.

Как же «шили» нам дело? Устраивали очные ставки. Пытались доказать, что мы действовали совместно после вербовки нас неким мифическим Центром, меня — в Германии, его — в Японии, ни я, ни он, конечно, там никогда не были… Ко мне и, наверное, к Урванцеву тоже, подсаживали провокаторов: помню, ввели в камеру избитого человека, он начал жаловаться, рассказывать, что его обвиняют в контрреволюционной деятельности, вызывал на разговор, пытаясь «склеить» нас с Урванцевым. Обман обнаружился моментально: мы с Николаем Николаевичем хорошо знали и друг друга, и тех, кто работал до нас и после нас… Потом подсадили еще одного, и тоже безрезультатно.

В общем, «красивого дела», которое на этот раз было нужно, не получилось. Наш следователь злился, нервничал — видно, сроки поджимали. Пришлось ему ограничиться обычным стандартом: мы оба «признались» в антисоветской деятельности, в общении с подозрительными людьми, которые классифицировались как вербовщики, но имена которых мы не знали или забыли. Я думаю, не нужно мне объяснять еще раз, почему мы «признавались» и подписывали?.. Я был абсолютно не в состоянии вновь проходить «обработку». Да и зачем? Все было предрешено. Чудовищная программа разработана заранее неким «ведущим конструктором». Да не подпиши мы — они подписали бы за нас, сами. Такое тоже бывало…

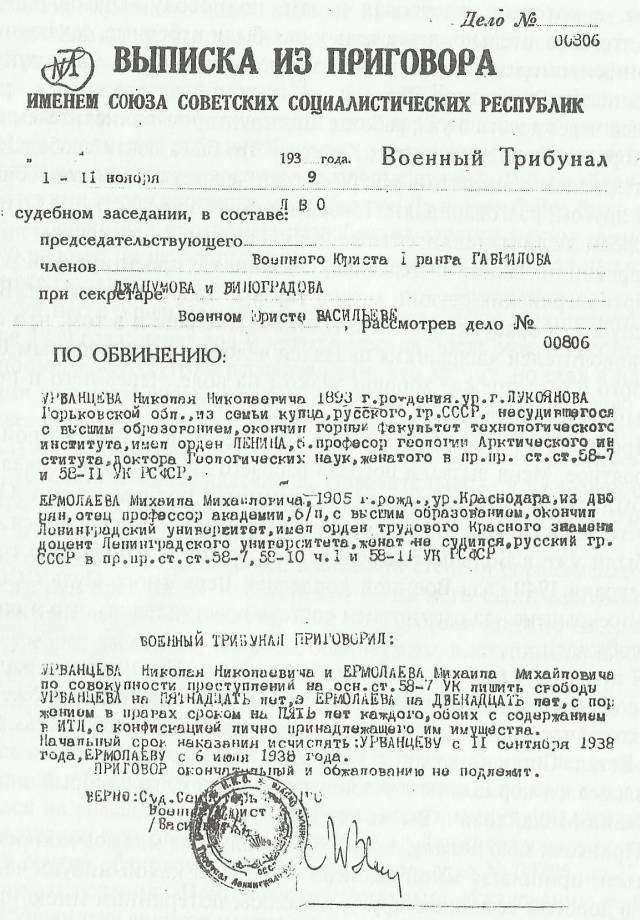

На суд нас с Урванцевым привезли вместе. Суд! Наконец-то суд, 1 ноября 1939 года, через год и четыре месяца после моего ареста. Как ни глупо после всего, что я рассказал вам, это звучит, но ехал я на суд, собравши всю свою волю, готовый к борьбе, разработавший свою «линию поведения» при разных вариантах хода заседания, сочинивший блистательную, как мне казалось, «речь» — последнее слово обвиняемого, словом, готовился, ждал, надеялся… Поразительна — я уже говорил — и спасительна! — способность человека к самоослеплению. Н.Н.Урванцев был в таком же настроении.

Одно обстоятельство, пожалуй, в какой-то степени оправдывало наш оптимизм: суд предстоял «публичный» — на него были приглашены представители нашего института, в их присутствии должно было проходить судебное заседание, допросы обвиняемых, выступления адвоката и прокурора…

И «публичный суд» состоялся! И коллеги наши сидели в зале. Но, увы… Нас ни о чем даже не спросили. Произошло все противоестественно мгновенно. Зачитали предъявленное обвинение, сообщили о полном признании обвиняемых. Суд заявил, что ему все ясно, и удалился на совещание. Буквально через десять минут они вернулись в зал и зачитали приговор: Военный трибунал Ленинградского военного округа осудил обвиняемого М.М.Ермолаева, дело № 00806, на 12 лет тюремного заключения. «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». Урванцеву дали примерно столько же, не помню точно… (Н.Н. Урванцеву дали 15 лет — Т.Л.)

Что касается наших коллег по институту, они сидели молча, окаменевшие. И после оглашения приговора так же молча пошли к выходу. Благо хоть руку поднимать им — голосовать — не пришлось. А я еще раз вспомнил — и сердце вновь сжалось стыдом — те наши позорные собрания, в которых участвовал и сам, по поводу «врагов народа»… И вот что поразительно: люди ведь у нас были отборные, закаленные — полярники, смерти в глаза не раз смотревшие, а поднимали руку, как заведенные.

Ремарка Т.Л.— из 2015-го…

Читатели в «Мастерской» (15г.) нашей с В. Фрумкиным «посттурнирной САГИ» — «Расцвет и гибель «Турнира СК», может быть, помнят партийное бюро на Ленинградском телевидении, оборвавшее на самом взлете мою журналистскую карьеру и решившее судьбу нашей, популярнейшей в те годы, передачи? Все, как один, и друзья мои, и коллеги по редакции, столько лестных слов говорившие нам прежде о Турнире, … «поднимали руку, как заведенные»: меня снять с должности старшего редактора, «передаче нашей выходить впредь ТОЛЬКО В ЗАПИСИ»…

Фрагмент этот заканчивается словами: …«Вы знаете, я, пожалуй, рада, что оно (партбюро!) в моей жизни было. Я ощутила тогда на себе дыхание, пусть только дыхание, 1937 года»…

А ведь был не 39-й, «сталинский», о котором повествует Михаил Михайлович, а 72-й — «брежневская эпоха», по которой тоскуют многие россияне. На долгие годы, как видим, был заведен этот мотор — полностью ли выдохся он сегодня?

М.М.Е. — продолжает…

Дней через десять я уже работал конструктором-вычислителем в конструкторском бюро знаменитых Крестов. Это была почти свобода! Жили мы в тюремном общежитии, по три-четыре человека в комнате, общались друг с другом, разговаривали. Товарищи мои по несчастью, в большинстве своем люди интеллигентные и порядочные, — инженеры высокой квалификации. Работа интересная, связанная с проектировкой различных артиллерийских орудий, можно сказать, творческая работа. Во всяком случае, я сразу же увлекся. Повезло мне еще и в том, что одним из руководителей «шарашки» оказался человек, с двоюродным братом которого я был прежде хорошо знаком на воле. Через него и передал родным о своей судьбе.

Пробыл я на этой «воле» около трех месяцев. А потом произошло невероятное. Меня вызвали посреди рабочего дня в кабинет начальника, там был какой-то человек, явно облеченный полномочиями. Он сказал, что меня отсюда отзывают, и велел немедленно собираться. Скоро мы были уже в Большом доме, где мне вручили документ о том, что 22 февраля 1940 года Военной коллегией Верховного Суда СССР мое дело прекращено «за отсутствием состава преступления», что я оправдан и освобожден…

Я прочел эту бумагу, раз, другой, и еще раз. Сел на стул и жалобным голосом спросил: «Так что же мне делать? Что дальше?»… Может быть, только сейчас я до конца понял смысл русского слова «обалдеть». Я обалдел. Встал. Спросил хозяина кабинета: «Можно мне подойти к окну?» Он засмеялся нормальным человеческим смехом, как добрый знакомый: «Михаил Михайлович, Вы же свободны»…

Принесли мою одежду, деликатно вышли, дав мне возможность переодеться, пришла за мной машина — и через какой-нибудь час я был уже в дорогом семейном кругу, казалось, потерянном мною навсегда. Меня ждали: оказывается, жене сообщили об изменении моей судьбы накануне… Я тут же позвонил Урванцеву — он тоже только что вернулся домой…

Чувствовал ли я радость? Скорее — нет. Меня потряс произвол: мой арест был так же неправомерен, как и освобождение. Меня преследовала мысль, что я освобожден случайно, так же как раньше был убежден, что случайно посажен.

В душе осталась глубокая травма — только теперь я реально ощутил тот моральный ущерб, который был причинен моей психике. Еще долго я просыпался и сразу закрывал глаза, мне становилось страшно: а вдруг это сон, вдруг я проснусь сейчас по-настоящему и окажусь в тюрьме. Помню, какое-то время, выходя из комнаты, пугал жену: спрашивал разрешение…

Скоро я понял: мы с Урванцевым не одиноки — освобождены многие. Мне звонили какие-то люди и, не называя себя, спрашивали: «Михаил Михайлович вернулся?» Получив утвердительный ответ, говорили: «Слава богу», — и вешали трубку.

И все-таки жизнь, молодость, радость свободы брали свое. Очень помогли прийти в себя дети, мои замечательные мальчишки, Алешка и Мишка. Они повзрослели и поумнели за эти полтора года, задавали множество вопросов. Мы с женой решили — сейчас или никогда — нам непременно нужна дочка, а мальчикам — сестренка, имя ей придумали: Еленка, Аленка… На работу я был принят в качестве доцента ЛГУ на кафедру академика Л.С.Берга. Собирался писать заново канувшую в небытие, так и не возвращенную мне докторскую диссертацию…

Но за внешним благополучием скрывались боль и тревога. Рудольф Лазаревич Самойлович, мой учитель и муж моей сестры, не вернулся. Нам о нем не сообщали ничего. Возможно, его уже не было на свете. Это жило во мне подспудно — всегда. Выкристаллизовалась мысль: не слишком ли много узнали мы, выпущенные из тюрьмы, чтобы долго оставаться на свободе? Мысль оказалась пророческой…

Ремарка –Т.Л.

Помню, я спросила М.М., хотела понять сама, объяснить вам, будущим читателям, ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ все-таки они — почти все! — клеветали на себя, «признавались» в совершенно абсурдных «преступлениях»?..

Потому что били, уважаемая Тамара. Или не били. Отцу не давали спать 8 ночей, т.е. суток. Дядю Бориса во время допроса сажали на ножку перевернутой табуретки. О такой «мелочи» как яркий свет в глаза в течние многих часов допроса я уж и не говорю.

Почему я решил стать именно французским шпионом? Да потому, что ни слова не знал по-французски (немецким и английским владел прилично). Я надеялся, что абсурдность обвинения будет тотчас же установлена! Увы… Никто и не поинтересовался моими познаниями во французском языке…

Лет 50 назад кто-то дал мне машинописный самиздатовский экземпляр повести «Фоне квас». Только сейчас я нашел на Гугле имя автора (но не текст) повести — им был друг Шаламова Г.Г. Демидов. Выражение означает что-то вроде «шлемазел». Там инженер, очень боявшийся избиений, следуя совету кого-то еще на воле, наговаривает на себя, как на шпиона, технический и научный нонсенс, полагая, что когда он попадет в лпгерь, он напишет это в аппеляции, и его освободят. Но его на основании всего признания приговаривают к расстрелу. Его слова о себе по объявлении приговора: «Я — фоне квас…» Председатель суда переспрашивает: «Что, что?»

«Начальство получило награды и премии, а ему вместо обещанной свободы выдали коробку с американским костюмом. Со словами «Я чужих обносков не ношу» он швырнул костюм прямо в президиум торжественного собрания, за что получил десять лет нового срока в дополнение к первоначальным восьми»… «Рассказы «Фане квас» и «Оранжевый абажур» увидели свет в середине 1990-х годов в Америке на страницах русскоязычного издания «Новый журнал».

Источник: http://www.nepsite.com/node/8133

Набрала в поисковой строке «Репрессированные геологи» — ужасающе длинный список имен……. У всех, кто дожил в конце стоит «Реабилитирован в 50-х годах», у очень многих «Умер в заключении». Совершенно потрясла история жены Арсеньева Маргариты Николаевны. Она обвинялась в контрреволюционной деятельности, которую якобы вела вместе с покойным мужем. В тюрьме была расстреляна. В 1958 посмертно оправдана Верховным Судом СССР «за отсутствием состава преступления»…..

Настоящее время….. . Ученые обвиняются в разглашении государственной тайны. Бывшего научного сотрудника Российского федерального ядерного центра в Сарове Владимира Голубева обвиняют в разглашении государственной тайны за публикацию научного доклада в чешском журнале. …По словам юриста, речь идет о докладе, с которым ученый выступил на конференции в Чехии в 2003 году, опубликованном позднее в чешском журнале. Таких примеров много.

«И вот что поразительно: люди ведь у нас были отборные, закаленные — полярники, смерти в глаза не раз смотревшие, а поднимали руку, как заведенные». А эта сволочь в Кремле ухмылялась в усы: уверен был, что поднимут руки. Так выстроил гад всю систему…

Про Н.Н. Урванцева я слышал в 1955 г. от Кирилла Вячеславовича Зворыкина, руководителя Рязанской экспедиции географического ф-та МГУ..

Что в каком-то ресторане Урванцев свободно обсуждал, кого он включил бы в (свой?) Кабинет министров. К сожалению, года и места Урванцевского обсуждения я не запомнил. Как будто, это было в каком-то ссылочном месте на Севере.