![]()

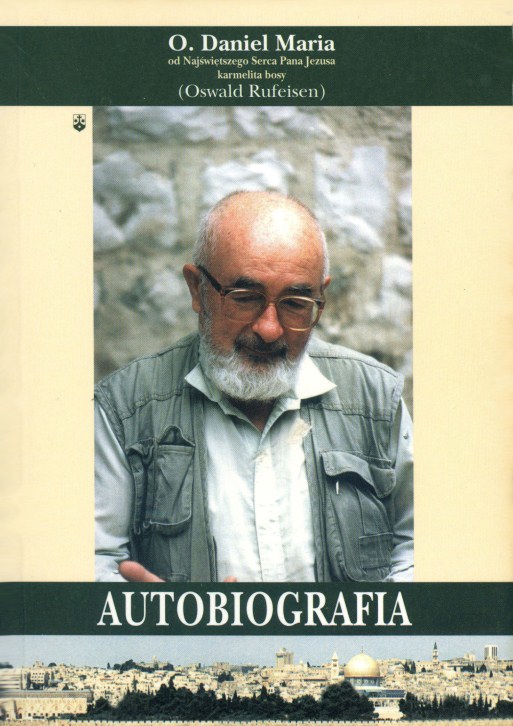

Освальд Руфайзен (О. Даниэль Мария)

Автобиография

(журнальный вариант)

Перевод с польского: Виллен Калиновский

Редакторы перевода: Леонид Комиссаренко, Сэм Ружанский

(Окончание, см. Начало, Продолжение,

см. также: Предисловие к русскому изданию)

[Партизанская жизнь]

Вышел от сестер утром 2 декабря 1943 года. Солдаты уже ушли. Прочитал итинерарий, попрощался с сестрами. Матушка проводила меня несколько сотен метров до моста через ручей, перекрестила Святым Крестом и пригласила на Рождественский ужин. Отправился в дорогу. Она еще минутку постояла, вытирая слезы. Вскоре я исчез в лесу.

Кружил долго, чтобы сбить следы на снегу, наконец, вышел на тропинку, по ней дошел до Несвижского шоссе (там переждал немецкий патруль), затем миновал Столбецкое шоссе и еще до полудня зашел к знакомому Сестер хозяину Зелениевскому. Думал, что может удастся мне здесь остановиться. Но хозяина не застал, только хозяйку. Жаль мне ее стало и я ни слова не сказал о возможной остановке. Но и над своей участью тоже разжалобился. Преклонил колени перед иконой, боль сжала горло и слезы потекли. Снова начинается бродяжничество… <…>

Каждая новая среда и жизненная ситуация должна быть оплачена кризисом. Не всегда он проявляется в слезах, скорее в душевной депрессии, длящейся обычно несколько дней. Потом проходит, и я привыкаю. Так было и во время бегства от немцев в 1939 году, так было в гестаповской тюрьме и у фермера, а потом в Турце, в котором жил из милости людской, так было и в полиции и у Сестер, и, наконец, здесь. На этот раз это длилось больше недели, где-то пятнадцать дней.

Снег лежал на полях. Трескучий мороз. Я продвигался по району, который контролировала полиция, но он был достаточно свободен. Боялся только первой встречи с партизанами, не все были для них желанны. Много было среди них разбойников, хотя и зажатых в тисках военной дисциплины, но все-таки вдали от командиров действующих по-своему. Слава Богу, прошел уже первичный этап формирования отрядов, когда партизанам «было можно всё», особенно тем, которые не заслуживали это звание. Сейчас же они пользовались симпатиями населения, хотя и обдирали его совершенно. На несколько десятков километров вокруг Налибокской Пущи редко можно было встретить корову, свиней и кур. Лошади обычно не принадлежали самим хозяевам. Партизаны по своей прихоти или действительно по необходимости, забирали у одних, чтобы у других поменять на другого коня, на телегу или сани, а то и на пару литров самогонки. Водку зато гнали повсюду, на нее хватало зерна, хотя парни из леса забирали все, что находили. К тому же я не знал, как ко мне отнесутся – или как к еврею или как к экс-полицаю. Узнал вскоре, что из около 300 евреев бежавших из гетто Мира 16 месяцев назад, в живых осталось около 100. Остальные погибли в лесах в первые же месяцы, от рук партизан.

Что это были за партизаны? Из того, что до сих пор о них знал и что, наконец, должно было подтвердиться, существовало двоякое партизанское движение. Одно старое, существовавшее в лесах с 1942 г., – советское. Это были отряды из бывших военнопленных, которых немцы сначала давали внаём местным хозяевам. Позже они от них бежали, когда весной 1942 г. их начали собирать в лагеря военнопленных, т.е. в места голода, болезней, издевательств и смерти. Некоторых оставили хозяевам, и эти со временем сумели сбежать в лес, часть составляли и беглецы из лагерей. Некоторые остались в городе после ухода советской армии и теперь бежали в лес. Другая, большая, часть состояла из белорусов, добровольно или принудительно присоединенных. Часто бывало и так, что партизаны из этой категории имели в полиции братьев, шуринов или близких родных. Не знаю, что творилось в их сердцах, но случались и братоубийственные стычки. Собственно полицейские вели себя как люди, лишенные каких-либо человеческих чувств.

Значительный процент среди советских партизан составляли евреи. Они входили в состав всех боевых подразделений, в Пуще даже существовало 2 еврейских «местечка», существовали и семейные или родственные отделения; одно – для евреев из советской России, другое – для здешних [местных]. Может позже я их опишу.

Вспоминаю, что подразделение российских евреев было под командованием Зорина, другим командовал некто Бельский[1]. Сначала я знал только об отделении Зорина и думал, что в нем будут и мирские евреи.

В 1943 году в Белоруссии в лесу организовались так называемые легионы – подразделения АК (Армии Крайовой), состоящие из местных поляков. В начале их сотрудничество с советскими подразделениями было достаточно хорошим, во всяком случае я не знал о каких-либо трудностях. Ходили слухи, еще у Сестер, что у них даже был капеллан.

В душе я не мог решиться, куда направиться. Честно говоря, не собирался воевать. Долг борьбы понимал по-другому. Не имел ненависти к немцам, даже перед крещением. Скорее считал их людьми, которые запутались в ошибочной идеологии. Сначала хотел спастись сам, потом, при случае, спасти, кого удастся. Сомневаюсь, что это было геройство. Теперь я был охвачен идеей: мечтал о вступление в Кармель, знал, что могу стать священником, что должен спасать души. Шел в лес не воевать, а переждать. Хотя, если бы пришлось – воевал бы как все.

Растерянность была по другой причине: куда мне утром идти? В «Легион», в котором вроде был капеллан и иметь возможность свершения Святой Жертвы, не боясь утратить веру, или в советский отряд заняться миссионерством. И я не сделал выбор, но вскоре оказалось, что он и не был нужен.

Первую ночь провел в католическом доме на другой стороне Немана. Узнали ли они меня или вспомнили они похожего на меня переводчика из Мира. Признался им, что это, собственно, я и есть. Ночью пришли партизаны. Поскольку я не хотел попасться в руки неизвестных мне людей, выбрался в окно без пиджака, но в потертом полушубке и просидел на снегу несколько часов под козырьком соломенной крыши. Утром партизаны ушли. Домашние удивлялись, что хоть и рыскали по всему дому, не обратили внимания на мой пиджак, в котором были мои документы. Прежде ничего не могло ускользнуть от их внимания. Оставил у домашних свой рюкзак, Святое писание, немного белья, пообещав, что когда-нибудь за ними вернусь. Они все спрятали и действительно вернули после освобождения. А я направился в Налибокскую Пущу, ту самую, которую Мицкевич так красиво описал в «Пане Тадеуше». Перед Неманом меня задержали первые встреченные партизаны.

– Куда идешь?

– В партизаны – ответил.

– Кто такой? Давай с нами!

Проводили меня в ближайший дом – люди меня сразу узнали и начали представлять партизанам. Я тоже не таил свое происхождение и прошлое. Велели мне раздеться, обыскали. Смотрели под мышками, нет ли каких знаков на теле – немцы так отмечали своих шпионов и работников – потом спросили, в какой отряд направляюсь. Ответил не раздумывая, что еще не знаю, но или в «Легион» или туда, где найду евреев из Мира. Минутку переговорили между собой, после чего велели одеться и отпустили. Недалеко была переправа через Неман. Переехал на лодке и направился в сторону деревни Древно, лежащей на краю пущи.

В тот же день наткнулся на патрулирующего верхом партизана.

– Куда идешь?

– В Легион – ответил.

– В легион не пойдешь!

– Почему? – спрашиваю.

Не ответил, но позволил идти дальше. Вечером остановился на ночь в католическом подворье. Здесь, за Неманом были в основном только католики, преимущественно поляки. Некоторые считались белорусами. Здесь я понял, почему я не пойду в легион… Несколько дней назад пригласили командиров легионов на совместное совещание с командованием советских партизан. И с «совещания» их уже не отпустили. Польский лагерь окружили. Одновременно советские отряды разоружили бойцов легионов и распределили их группами между всеми русскими отрядами. «Легионы» перестали существовать. Остался кавалерийский отряд в составе 80 человек во главе с вахмистром Нюркевичем, который во время этой акции был вне территории. Узнав обо всем, он решил действовать самостоятельно, а вскоре фактически объединился с жандармерией в Ивенеце (формально оставаясь независимым отрядом) и вместе с ними воевал с партизанами как российскими, так и ново-польскими, сформированными российским командованием из левонастроенных польских партизан.

Что было причиной этого происшествия? – Двоякая. Поскольку речь шла о единстве действий. Советские партизанские отряды были организованы раньше и были более многочисленными. Они имели местную поддержку и регулярные парашютные поставки. Имело место, видимо, указание о нивелировании или подчинении себе всего подпольного движения, особенно вооруженного, находящегося в разном подчинении. Польские партизаны были связаны с АК, в частности, на литовской территории, в окрестностях Вильно и вообще на севере Налибокской пущи.

Другая причина следующая – значительная часть с обеих сторон состояла из местных, в основном поляков. Существовала договоренность не брать своих близких и с этой целью выдавали им что-то вроде билета безопасности.

Какое-то время этого придерживались обе стороны. Но в конце концов начались недоразумения … уже не помню подробностей, но достаточно того, что было применено огнестрельное оружие. И это могло быть причиной ликвидации слабых польских отрядов (около 800 человек). Советских партизан в этой местности было более 10 тысяч человек, но уж наверняка более 7-8 тысяч. Выбирать не из чего. Остались евреи. Меня информировали, что тех, которых я знаю, найду в отряде Зорина. На следующий день около полудня пошёл в Древно. У села меня задержал партизан, показавшийся мне знакомым.

– Переводчик из Мира?

Я ответил утвердительно.

– Давай за мной!

Проводил через село. По дороге разговорились. Оказалось, что когда-то его, благодаря мне, не забрали с пленными в лагерь, а позволили остаться у своей хозяйки. Спросил об оружии. Пообещал, что рекомендует меня командиру, только хочет за это пистолет. Я ответил, что оружия нет.

– Как же ты идёшь в лес? Ты переводчик? Такой ловкач? Не верю. Где спрятал? Наверное в зарослях перед селом.

Я вежливо обороняюсь, а он постепенно из приятеля превращается в нападающего. Вошли в какой-то дом. Оказалось, что он не один, а с тремя другими, вроде авангарда отряда Данилова. По всему – не командир. Представляет меня командиру. Начинается новый разговор, всё более горячий. Про себя думаю: «Плохо дело!». Осматриваюсь. Жильё католическое, со стен смотрят святые лики. Вздохнул глубоко. Ни в чём не виноват. Они минуту посовещались, потом командир говорит:

– Ну, если хочешь идти в отряд Зорина, – иди!

– В какую сторону?

– На Рубежевичи! – отвечает.

Проинформировал он меня неправильно, но обернулось к лучшему. Господу Богу не нужны помощники. В этот день переночевал между двумя деревеньками. По дороге, уже утром, встретил ксёндза. Тот ехал на санях из Рубежевичей в Древно. Я попросил благословения. Он удивился, но все же благословил. Задал несколько коротких вопросов и поехал. В Рубежевичах большой красивый костёл. Зашёл на паперть – костёл уже закрыт. Застал четырёх ксёндзов. Следовало сперва всё о себе рассказать. Рассказывал охотно и достаточно подробно. Согласились, что есть у меня призвание. Покивали головами. Я питал надежду, что может быть задержат где-нибудь у себя в подворье. Здесь уже партизанская сторона. Немцы сюда не заглядывают, партизаны тоже не беспокоят. Но об этом не говорил, только попросил ксёндза о святом причастии. Завели в костёл, попросили исповедаться. Поблагодарил, хоть и многое было на душе, но не хотел его обо всем беспокоить, а может и недооценивал исповеди. Принял святое причастие. Потом попросил, чтобы на меня формально наложили скапулярий. Удовлетворил и эту мою просьбу. Ещё до этого ксёндз-декан пригласил на завтрак. Поэтому после благословения вернулся, надеясь, что пригласят в комнату. Был несколько удивлён, когда хозяйка проводила меня на кухню, подала завтрак и кусок сала на дорогу и сказала, что ксёндзу-декану неловко, но он не может меня здесь больше задерживать, потому что я чужой, а партизаны ещё обо мне не знают. Признаюсь, что для меня это было как пощёчина. Однако перед уходом попросил ксёндза-декана благословения на дорогу. Другой священник, который меня причащал, тоже меня благословил и пообещал, что утром, т.е. на Непорочное Зачатие, помолится за меня во время Мессы. Осчастливленный, я вышел, чтобы на улице сразу же встретиться с целым партизанским отрядом. Осмелевший в предыдущих встречах, пока было всё хорошо, спросил, что это за отряд. Тот, кого спросил, ответил:

– Кутузова, а вы кто такой?

Ответил, что иду к партизанам.

– Где можно найти отряд Зорина?

Разговор вызвал небольшое замешательство. Я почувствовал у некоторых из них некую заинтересованность. Вдруг откуда-то появились командир с комиссаром, велели идти за ними. По дороге шепнул хозяйке: «Молитесь за меня, я ни в чём не виноват». Обследовали содержимое моего узелка. Им показались подозрительными фляжка со спиртом (для промывки ран), бутылка со святой водой, наследие Христа, псалмы на древнееврейском. Галиматья. Не верят. Спрашивают, кто я и что здесь делаю. Рассказываю им свою историю. Не упустил работу в полиции, говорю много. Комиссар – молодой интеллигентный парень, несколько задиристый и самоуверенный – уговаривает меня, что я шпион. Спирт считает отравой для отравления колодцев. Приказывает пить – чистый 95 %. Выпил, глотнул и закашлялся. Объясняю, как могу. Всё бесполезно. Неожиданно узнаёт от вновь прибывшего партизана, что случилась беда – в ссоре один другого застрелил. Убитый – еврей из Мира, единственный, который мог бы за меня заступиться. На выходе из подворья или несколько позже я слышал выстрел.

Вдруг направление разговора меняется. Почему иду в сторону Зорина, а не к ним? Разве не всё равно, если хочу воевать с немцами?

– Всё равно, конечно, – отвечаю, – но там у меня знакомые, понимаете, товарищ комиссар.

– Несмотря на это, пойдёшь к нам.

– Ну, так пойду.

Отряд ждал перед домом окончания следствия. Когда меня вывели из дома, всех построили, указали моё место и двинулись. Шли километра три, на старую польско-советскую границу. Задержались в небольшом дворике разорившегося шляхтича. Наверное, здесь бывали частенько. Кажется, командиры поглядывали на его дочек. Вещи мне не отдали, документы задержали. Чувствовал, что решается моя судьба. Кажется, что решили её те девушки. Увидели Наследие Христово и святые образки и наверное убедили молодых дикарей. Утром (или ещё вечером) позвал меня командир, велел бросить спирт и святую воду в колодец (конечно, закрытые пробкой), узелок и документы отдал и разрешил уйти. Это было удивительно, потому что отряд только формировался, и люди были нужны. Самому разгуливать в той местности, контролируемой партизанами, было нельзя. Вернулся в Рубежевичи. Пошёл на церковный двор, чтобы рассказать, что со мной было. Ксёндз-декан отсутствовал. Вышел тот викарий, который меня причащал (было это уже поутру).

– Господь Бог удивительно Вас опекает. Считали Вас потерянным. В этом отряде не имеют никаких угрызений совести, и не было случая, чтобы отпустили подозрительного.

Днём зашёл к православным поблизости от костёла. День выдался тяжёлым. Не знал, что делать. Сидеть на месте – плохо. Идти – куда? Кажется, что и в тот день слёзы потекли по лицу. Мысленно принял крёстный путь на перекрёстке отпущения грехов. В семье смотрели на меня с почтением, не жалели еды, хоть и сами были бедными. После обеда сидел у окна, когда подъехал небольшой партизанский обоз, 7 или 8 ловких парней, хорошо вооружённых, прилично одетых, на санях. Один верхом. Слезли с саней. Один высокий, красивый брюнет с благородными семитскими чертами лица. Я обратил на него внимание – казалось, что знаю его. Он заглянул в окно, посмотрел минуту, после чего двинулся в сторону дома. Вошёл, поздоровался с жителями:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, – ответили ему.

– Освальд? – спрашивает меня.

– Да, это я.

– Что ты здесь делаешь? – бросился ко мне, стал обнимать и целовать на глазах у изумлённых домашних.

– Мы же считали тебя погибшим. Где ты был всё это время? Все тебя вспоминали!

– Не застрелили меня. Убежал и скрывался.

– Ты не можешь себе представить, как я рад, что ты нашёлся! Слушай, Освальд, я должен идти. Едем дальше. Это оперативная группа Минина. Добываем пропитание для партизанского штаба Барановичского округа. Потом расскажу всё. Пойдёшь со мной. Но не сегодня. Завтра сам за тобой заеду. Будь здоров.

Попросил ещё хозяина, чтобы тот приютил меня до завтрашнего дня и ушёл.

А ведь господь Бог прислал кого-то. Это был парень из Мира, ему 20 лет. Полицаи схватили его на улице и привели в участок за то, что шёл тротуаром. По приказу гауптмастера Шульца получил 25 ударов палкой. Я при этом присутствовал. Сестра, с которой он шёл, кричала во дворе, умоляя о милосердии, – молодая красивая брюнетка. Думала, что потеряла брата, ведь могла его потерять даже за такое «преступление». Всё зависело от настроения Шульца. Правда, был ещё Мастер, осторожный в вынесении смертных приговоров. Но в его отсутствие…

Я радовался, что он сохранил благодарность, и что все помнит. Думаю, что это облегчит мне сближение.

Утро, 8 декабря. Праздник «Непорочное зачатие». Ксёндз-викарий должен был вести богослужение, кажется, в девять часов. Хотел на нём причаститься, был уже на предыдущем и мог, но это должно было пройти с молитвой обо мне. Тем временем в середине богослужения вошёл в костёл мой знакомый с карабином за плечами, чуть ли не в шапке, и забрал меня. Я был немного удручён, но что делать.

– Уже выезжаем, – говорит, – надо идти.

Удивился, что я молился в костёле. Я же хотел быть осторожным. Не открывать сразу всей правды.

– Видишь ли, – сказал, – везде можно слушать Бога. А я верю в Бога. А ты веришь?

Он мне не ответил, или поддакнул, что верит, но со мной не очень согласен. Еврей в костёле? По дороге поговорили об этом ещё, но к согласию не пришли.

Группой командовал Минин, 30-летний татарин. У него был молодой заместитель, русский, которого он позже в приступе гнева или под влиянием алкоголя задушил. Но поскольку был он неплохим поставщиком провизии, ему это простили. Через некоторое время удушил ещё одного. Тогда и его убрали. Был это человек дикий, безжалостный, ловкий и довольно доступный. Когда по дороге в Рубежевичи я ночевал в доме родственников коменданта полиции из Мира (не помню их адреса), меня предупредили, чтобы остерегался отряда Минина. Между тем, именно Минин оказался для меня наиболее дружелюбным.

Возвращались с хозяйственной «операции». Замечу, что постепенно осваивался в партизанской жизни. Состояла она из трёх родов бытия – отрядного, которое подходило лодырям, домоседам и таким, кто хотел просто переждать. Потом шли операции двух типов – хозяйственные и боевые. В некоторых отрядах были преимущественно боевые, в других больше имели место первые. Хозяйственные представляли собой поставки провизии головной части отряда, которая обыкновенно стояла лагерем в пуще. Иногда это делалось гуманным способом – объявляли старосте оброк, а тот равномерно распределял. Так поступали в районах, находившихся под партизанским контролем. Так поступал и Минин, и поэтому был довольно популярным. Там же, где было рискованно, вблизи от полицейских постов и вообще в местности вдали от пущи, надо было выступать всем отрядом, и там обычно брали, что попадалось. Для этого нужны были люди не столько отважные, сколько бессердечные, иногда просто безжалостные, во всяком случае ни с чем не считающиеся.

Хозяйственные операции стали полем для неслыханных злоупотреблений. Приводили к ограблению и, как следствие, к обнищанию целых местностей. Брали у одних то, что потом у других оставляли за водку, в лагерь привозили чуть больше половины собранного.

Минина с этой точки зрения можно было отнести к порядочным. Путешествие в лагерь в действительности длилось дольше, чем должно было – по дороге выпито было довольно много самогонки, но привезено почти всё, что было на санях (теперь их было несколько).

Утром после приезда меня разбудил другой знакомый из Мира, молодой парень, который в лесу печатал газеты для различных отрядов. Тексты сбрасывали с самолётов со всей аппаратурой. Бумагу добывал Минин через посредников в самом Минске. Он был в распоряжении партизанского штаба Барановичского округа (не всей пущи, штабом пущи руководил генерал-майор Платонов). Здесь начальником был полковник Дубов. Обе фамилии были псевдонимами. Это был член Барановичского исполкома. Партийный. В тот же день меня ему представили.

– Значит, это вы были комендантом полиции в Мире? – спросил он.

– Не комендантом, – сразу поправил я, – а переводчиком.

– Как же, ведь мне говорили, что комендантом.

Я сразу и не понял, в чём была со мной проблема. Евреи, не сознавая того, какую мне оказывают услугу, раззвонили везде (даже после войны в книге Еврейской исторической комиссии под названием «Подпольные движения в лагерях и гетто» и других, которые ссылались на неё, писали, что я дослужился до ранга районного коменданта или уездного инспектора или комиссара полиции). В возрасте 20 лет! Это правда, что я имел огромное влияние на коменданта и на Мастера, что во многих случаях делал то, что хотел; что во время болезни Серафимовича фактически замещал его в некоторых делах, но комендантом не был. В чём разница? Переводчик – только вспомогательный инструмент, а комендант отвечает за всё. Если был бы комендантом, то нес ответственность за преступления, выполняемые по моему переводу приказов, хотя внутренне я их не хотел и даже действовал в противоположном приказу направлении. Преступление же есть преступление.

Но я не умел защищаться. Мои объяснения считались увёртками. Он, видимо, не хотел сам сразу решать, отправить ли меня в один из отрядов, подчинявшихся ему и только начинавших формироваться.

Вся партизанская армия была разделена на бригады, руководимые майорами или полковниками, бригады – на отряды с капитанами во главе. Подразделения делились на взводы с командирами-лейтенантами. Весь отряд располагался в одном лагере. Отряды одной бригады располагали свои лагеря в нескольких сотнях метров друг от друга. Иногда целые бригады переводились с места на место. Так было и с моей.

Привели меня уже под вечер в назначенный отряд и представили командиру. Это был капитан Койдалов, самоед (дикое племя на севере России), человек неуравновешенный, хотя и добрый по природе. Сознавая своё положение командира отряда, он пользовался привилегиями, которые оно ему давало, начиная от жены и личной землянки, злоупотребления алкоголем, частых рапортов (для возможности принимать донесения и партизанские приветствия) – до частых выездов для удовольствия с адъютантом на породистых конях. Амбициозный, хотя и не драчливый, но отважный и довольно быстрый. Принял меня он вежливо, расспросил о фамилии, происхождении. Представился ему сразу как еврей католического вероисповедания.

– Это значит польского – вмешалась жена, молодая, красивая, добрая, но пустая девушка.

– Нет, – возразил я, – не польского, а католического.

Назревала дискуссия, но капитан прервал:

– Ты, Зоя, ничего не знаешь. Ладно. [A обращаясь ко мне] сказал: Идите в землянку, утром поговорим.

Землянок было около десятка, больших и поменьше. Некоторые на двух человека, другие на четырёх (для комсостава с жёнами), наконец 2 больших для двух взводов. Обе вмещали несколько десятков человек. Построены в форме прямоугольников. Чуть более метра заглублены в грунт, стены выложены балками на высоту в пару десятков сантиметров над уровнем земли. Через центр проходила продольная балка на высоте 3 м., опиравшаяся на несколько вертикальных, забитых в грунт. Поперёк балки на боковые стены укладывались тонкие жерди, которые покрывались корой деревьев и забрасывались землёй. С этой целью обдирали только деревья в округе на высоту нескольких метров (до веток). Конечно они были погублены, но речь шла о здоровье людей. Да и пуща была богата деревьями для любых целей, и их не жалели. Для добычи хорошего напитка подрезали весной молодые берёзы и получали вкусный сок. Напротив выхода, который располагался на узкой стороне прямоугольника, обычно стояла печь. На противоположной стороне – окно, одно или даже два. Посредине был проход, прерывавшийся печью из кирпича с трубой, выходящей на крышу, по обе стороны – нары, т.е. балки, уложенные рядом на слое земли на полметра выше уровня прохода. В изголовье можно было рукой достать крышу.

Мне досталось лежанка в группе из 8 поляков, бывших легионеров. Молодые, интеллигентные, хоть и необразованные мужчины и одна пожилая женщина. Держались вместе, отличались приличием и лучшим чем остальные поведением.

Не знаю, утром или через пару дней после моего посещения капитана, меня вызвали в штаб отряда. Штаб состоял из капитана, комиссара, его помощника, так называемого начальника кадров, начальника штаба и двух командиров взводов. Велели мне сесть к столу. Комиссара в отряде ещё не было, его обязанности исполнял ст. лейтенант Свинухов, кадровик. Перед ним лежала тетрадь. Начались невинные вопросы – имя, фамилия, национальность, автобиография. Слушали спокойно до места, в котором рассказал о побеге из жандармерии. Теперь голос подал капитан:

– Расскажи, где был эти 16 месяцев?

– Жил поблизости от Мира.

– Неправда, врёшь, говори правду!

Отвечаю спокойно то же самое. Нигде не был. Не знаю, чего от меня хотят, где же я мог быть?

– Был в шпионской школе, организованной гестапо.

– Я в школе гестапо?

– Слушай, если сам признаешься, обойдёмся с тобой просто. В противном случае… стукнул пистолетом по столу и заявил: Мне пуля не дорога.

– Товарищ капитан! Ваша воля, можете со мной сделать что угодно, но знайте, что я говорю правду.

Отпустили меня в землянку. Утром, однако, вызвали снова, и допрос начался по второму разу. Снова те же обвинения и угрозы, только пострашнее, поддерживаемые тем, что вроде бы есть здесь некто, кто был в гестаповской школе. Если при очной ставке меня узнает, тогда… Понял игру. Тогда это не страшно. Или (к чему, собственно, и шло) хотели меня ликвидировать под любым предлогом, и то, видимо, по приказанию Дубова, за сам факт пребывания в полиции. В отношении евреев (немногочисленных у партизан и не имеющих большого значения) нашли предлог – шпионаж.

И в этот раз меня отпустили. Молился каждый раз, просил поляков-коллег о молитве, потому что осознавал своё угрожающее положение. Наконец, на третий день снова вызвали в штаб. Ожидал с убеждением, что решится моя судьба. Положился в душе на св. Иосифа и Пресвятую Богородицу, и помогли.

В тот день в отряд приехал к больным доктор. Еврей из Ольшан, разговаривал с ним перед тем, но обменялись между собой только парой слов. Молодой, интеллигентный, учился за границей, симпатичный. Я обрадовался, когда, войдя в штабную землянку, увидел там доктора. Командир представил меня, и снова начался допрос. Попросил доктора, чтобы он его провёл. Доктор начал задавать вопросы, я отвечал. В какой-то момент командир прервал и велел отвечать по-немецки. Разговариваем далее на немецком. Потом велел на польском. Послушался с радостью. Доктор слушал с возрастающим интересом. Он моей истории не знал. Собственно, когда я рассказывал о пребывании в жандармерии, сильно удивился, чего от меня хотят.

Обращается по несколько раз к капитану:

– А вы об этом знаете, капитан?

– Ладно, ладно, пусть говорит дальше.

Рассказал о побеге, пребывании в окрестностях Мира и прибытии к партизанам.

– А теперь пусть скажет, – вмешался капитан, – где был эти 16 месяцев?

– Скрывался, – говорю на польском доктору, – они меня подозревают, что был в гестапо. Это же смешно, посудите сами.

– Можете сказать, у кого скрывались?

– Я связан тайной, господин доктор. Вы понимаете, что я мог бы навредить этим людям.

– Тем не менее обстоятельства вас обязывают. Понимаете, что вам грозит? Прошу сказать мне одному, кто это был.

– Под честное слово?

– Да, будьте спокойны.

– Укрывался в монастыре в Мире, у монахинь.

– Можете назвать имена?

– Конечно.

Назвал ему имена Сестёр. В этот момент постучали в дверь. Часовой открыл снаружи и доложил, что ко мне кто-то приехал из Мира.

– Пусть подождёт минутку, – воскликнул капитан, и, обращаясь ко мне: Можешь идти. После чего часовому: Введите сейчас того человека.

Что там у них было, не знаю, достаточно того, что как доктор, так и знакомый еврей из Мира, который приехал из отдалённого отряда, узнав, что со мной беда, крепко выступили на мою защиту. Видимо, и ряд других мирских евреев, к тому времени уже заслуженных партизан, привели все вместе разъяснения по моему вопросу генерал- майору Платонову.

С тех пор меня оставили в покое. Через две недели получил карабин – это был знак признания моей невиновности. У Свинухова, а потом у комиссара отряда и у капитана заслужил положительное мнение. Дважды даже получил благодарность за дисциплинированность и хорошее поведение и был представлен к награде. Подробнее о тех временах говорить не буду. Вспомню только о некоторых вещах.

[Деятельность в партизанах]

Чем же я занимался? Прежде всего мне поручали две обязанности – заготовка дров для отопления и караульная служба. Первое меня вполне устраивало. Дров расходовалось много. На санях свозились сухие стволы обожжённых деревьев. Припомнились виленские времена, всё припомнилось. Вся пуща была уставлена секретами. И не только снаружи, но и внутри, на всех дорогах, на перекрёстках стояли караульные посты. Рядом обычно землянка для смены. Шли 3-4 часовых с командиром на 24 часа. Нужно было на месте приготовить еду, скучно не было, работы вдоволь. Обычно сам и готовил. На посту стояли по 2 часа. Любил дежурить в лунные ночи. Сначала определял место на небе, в которое должна переместиться луна через 2 часа. Затем доставал молитвенник и, размышляя над каждой главой, читал одну часть в течение всей смены. В следующую смену читал крёстный путь. Днём же во славу Богородицы. Читал молитвы и так проходило время. Какое-то время пост был рядом с крестом, на котором у распятия была обломана рука. Много там возникало явлений милости. Редко ошибался в определении времени смены караула. Поднимался сразу же, принимая каждое распоряжение как волю Бога. Поэтому пользовался расположением и капитана и командира взвода лейтенанта Фёдорова, который однажды привёл меня в пример как образец послушания и ответственности. Почему пишу это? Всё это неизмеримо облегчило мои отношения с партизанами при моих необычных для них взглядах. И это благодаря моей вере. Они знали об этом, я ничего от них не утаивал. Иногда, очень редко, проводили дискуссии на религиозные темы. Для дискуссий у них был слишком низкий уровень, хоть и были среди них люди со средним образованием. Знал, что относились ко мне с уважением по поводу моих убеждений.

В боевых операциях участвовал редко, собственно 2 раза за всё время пребывания в лесу. Один раз со всем отрядом, а другой – с тремя партизанами на подрыве железнодорожной линии. Но даже и в этом случае не участвовал непосредственно, потому что остался с другим партизаном у телеги, а двое подкладывали мину. Взорвалась ли? Не знаю, потому что спокойно спал. Они, когда под утро вернулись, утверждали, что взорвалась. Несколько раз доходило до стычек с полицией и немцами во время хозяйственных операций, в которых тоже принимал участие. Это было для меня самым ужасным. Помню, как однажды мать с сыном плакали над последней коровой. Не помогли слёзы и крики, что это их последняя кормилица. Ничего другого люди так не жалели, как коров. Хотя было и по-разному. Однажды женщина, охраняя корову, в голос молила Бога, чтобы защитил её от нас. Имел безжалостное сердце, не только не смягчился, но ещё и богохульствовал против Бога и святой Богородицы, и забрал корову из сарая. Я её должен был увести на верёвке. Она рванула меня за собой и, мигом пролетев между двумя заборами, поволокла по узкой тропинке, свалила с ног и какое-то время волокла за собой, затем вырвалась и исчезла. Потом вернулась домой. Хоть болели у меня помятые кости, радовался в душе и молил Бога, за то, что молитва женщины была услышана. Об этом и похожих случаях не могу больше писать, потому что больно. Хоть речь идёт о старых делах, поймёт эту утрату каждый, кто знает, что представляет собой корова для многочисленной семьи с детьми, которую уже обобрали, отняв сало, крупу, зерно. Наиболее обеспеченные сёла имели по нескольку коров, молоком которых делились, другие не имели ни одной. А ведь при порядочном и разумном хозяйствовании хватило бы и нам и им. В лесу в нашем отряде коров через несколько дней резали. Особенно летом, когда мясо портилось, а хранить его было негде. Ели трижды в день мясо с овощами или хлебом. Овощи были изредка, хлеба хватало. Женщины пекли его из привозной муки. Для офицерской столовой – и такая была у партизан – готовили отдельно. Вкусные блюда из тех же продуктов, иногда с добавлением молока и масла (от ожидающих своей участи коров), лука, кислой капусты, сахара и других деликатесов.

Ни на какую работу не вызывался добровольно: в составе лагеря – предпочитал подчиняться Божьей воле. Когда меня всё-таки назначили в хозяйственную операцию, сам соглашался быть часовым. Сознаюсь здесь, может и в похвалу себе, что большинство изъявляло желание ходить по хатам и грабить – может и для себя что-то найдётся. Стоять в охране на дороге или на краю села не рвались. Поэтому охотно принимали моё предложение, а я был счастлив, что не приходилось видеть слёзы и слушать вблизи горестные крики, которые издали доносились до меня. Однажды во время такого выезда забрели в окрестности Мира. Задержались на ночь у знакомого старосты. Утром разглядывал помещение, увидел Писание, и даже в двух экземплярах – одно католическое, а другое – еретическое, кажется Британского библейского общества. Спросил хозяина, не уступит ли мне одно. Он охотно предложил на выбор. Выбрал некатолическое, считая, что ему не место в католическом доме, а мне не повредит. Считал, может ошибочно, но со спокойной совестью, что лучше иметь при себе это издание, чем никакое. Объяснений никаких не было, за исключением стереотипных, например, что «пресвитеры» – это старшины. Но я уже знал, о чём говорится. Сделал себе в ватнике карман на сердце и носил там Писание, часто читал сам, иногда другим, если хотели слушать. Матушка (сестра Эузебия Бартковяк) сожгла его после моего возвращения из леса. Было немного жаль – по тем временам это было моим утешением.

С двумя молодыми евреями подружился. Один был моим ровесником, ходил раньше в раввинскую школу и сказал мне однажды в приступе откровения, что совершил бы добрый поступок по еврейскому закону, если бы лишил меня жизни. Жили в согласии, я пытался его обратить – бесполезно. Погиб он от рук немцев, скрывавшихся в лесах, уже после освобождения советскими войсками, накануне выхода из пущи.

Другой, думаю, живёт где-то в Польше, может в Лодзи. Он был из Лодзи, старше меня на три года, женат, был у нас вместе с женой. Ребёнка убили на её глазах в Минске. Любили друг друга, хотя она была некрасивой. Он мне сначала тоже не нравился, потом подружились. Обычно разговаривали на польском, а с ним на идиш, он был до войны коммунистом и вольнодумцем. Иисуса Христа почитал может как человека, но не мог принять милости Бога на фоне того, что видел. Этот упрёк я чаще всего слышал от евреев в пуще и после неё – претензии к Господу Богу, что допустил такие страшные преступления. И другой упрёк – что совершали их христиане, верующие… Часто читал с ним Святое Писание. Даже молодой жене лейтенанта Фёдорова, красивой еврейке, которую убивало раннее замужество с необычным человеком. Она сбежала от него сразу после освобождения. Думаю, что это не было преступлением, потому что связалась она с ним по воле отца из крайней необходимости. Отец тоже был в этом отряде. Почтенный еврей, верующий, работящий, но слабый духом, оппортунист. Любил со мной беседовать, хотя и сторонился из боязни перед другими, потому что считался верующим. (Женщины, было их больше двадцати человек, избрали меня, единственного мужчину, в почётный комитет во время празднования женского дня). Из моего миссионерства окончательно ничего не вышло – оно провалилось. Иногда мне не хватало смелости. А было это так.

Послали меня вместе с ранее упомянутым евреем, Роговым, в еврейский отряд («западных» евреев) под командованием Бельского, названный его именем. Интересно, что оба семейных отряда назывались именами командиров, Зорина и Бельского, тогда как русские отряды носили имена полководцев: Суворова, Кутузова, Чапаева и т.д., мой – им. Пономаренко, бригады того же названия. Я был доволен, что иду туда, надеясь увидеть мирских евреев. Была это Великая Пятница 1944 года. Задержались в одной хате на завтрак. Женщина подала бульон из нашего мяса. Она была католичкой. Оставил Рогова с бульоном, а сам пошёл за хозяйкой, попросил чего-нибудь молочного, потому что сегодня Великая Пятница. Женщина изумилась, но с радостью выполнила просьбу.

Пошли дальше, дорога была тяжёлая, размокшая, дальняя. Я вёл корову, за которую должны были получить колбасу. По дороге старался произнести на крестике Крёстный путь – знал, что на месте мне это не удастся. Рогов мешал, корова вырывалась, но я – своё. Думаю, Господь Бог за это не прогневится. Зато на месте поступил неблагородно. Приветствовали меня с искренней радостью, сейчас же похитил какой-то знакомый и увёл в землянку, в которой больше всего было мирских. Подали, что было лучшего – рубленные котлеты, раритет. Но это ведь Великая Пятница. Сказать им сразу, что я христианин? – считал, что они поразятся этому, потому что, как я убедился, – не знали. Рогов знал, но молчал. Я знал, что в войну соблюдается пост, но не знал, что Великая Пятница из него исключена. Поэтому тяжёлого греха не будет. Разве что за отсутствие смелости признаться в вере. Но тоже не тяжёлый. Короткие размышления и убеждения, что я не оскорблю этим Бога, взял ценный «дар» (для них ещё более ценный, ибо там была самая настоящая нужда). Сейчас думаю, что лучше было бы поступить иначе – признаться сразу. Правда, некоторым препятствием была боязнь, приобретённая у сестёр, об отношении евреев к выкрестам. В этом отряде не осмелятся, думал я, а в других… Ничего бы мне не сделали, и позже, когда узнали, не выразили ко мне никакой враждебности. А обрадовались мне очень. Очень хотели, чтобы я что-нибудь у них взял, – ботинки, брюки у меня были драные. Но я отказался. Согласился только, чтоб из двух штанов сшили одни с накладками вроде рейтузов. Потом с великим стыдом уяснил, что обе пары были сильно завшивлены, а у них было чисто. Тем не менее портные отнеслись ко мне деликатно, очистили материал от вшей, сделали так, как я просил, ни словом не выразили брезгливость, которую испытывали. Триумфально привели меня к командиру, собрался весь лагерь (800 человек), чтобы увидеть еврейского «коменданта» полиции в Мире. Пышность происходящего увеличило ещё небольшое происшествие. В какой-то момент ко мне бросилась женщина с маленьким мальчиком с выражением благодарности. Когда-то я спас её от транспорта в ее родную сторону, в Минск (с целью опознания), убедив Мастера, что жаль мучить полицаев, а после победоносной войны и так всё прояснится. А к нам (партизанам, пер.) её тогда переслали через несколько очередных постов из околиц Новогрудки. Она всем рассказывала, что её спас «комендант, молодой и чёрный» из Мира, теперь она его узнала. Радовался с ними. Это был мой триумф. Эти лица живых людей, несмотря на всё сейчас радостных и по-человечески благодарных, говорили мне о многом. Охотно бы их всех обнял и был благодарен Богу, что использовал меня как орудие их спасения. И думал ещё, что это было великое знамение – эта горстка евреев, вырванных из лап смерти – что речь идёт о другой смерти, от которой должен был их спасти. И что господь Бог умышленно меня использовал, чтобы потом я имел к ним доступ, чтобы мне верили, что вправду любил их тогда, когда изменил веру родителей на веру Отцов.

Задержался на день в лагере. Было это маленькое еврейское местечко, довольно опрятное и чистое, состоявшее из 80 хорошо замаскированных землянок. Между ними широкие вытоптанные улицы, даже несколько площадей. Было их около 8000 человек. Обустроились для условий лесной жизни хорошо. И хотя была нужда с едой, никто с голоду не умирал, а провиант доставляли одна или две группы, и то в ничтожных количествах. Тогда с чего жили?

Когда-то рассказывали анекдот на тему поглощения Ионы китом: кит однажды проглотил шлюпку с разбитого корабля, в которой вместе с другими был еврей. Очутившись в брюхе кита, он первым делом открыл магазин для обслуживания товарищей по несчастью. Шутка довольно глупая. Но здесь именно так и было. Здесь проявлялась вся ловкость этих людей. Ни в одном другом отряде не было и следа чего-нибудь подобного. Организовали мастерские для обслуживания всей пущи. В большом бараке работали 30 сапожников, рядом более десятка портных, заложена мельница и крупорушка, обрабатывались коровьи шкуры, на бойне выделывали колбасы. Насколько помню, этим их ловкость не ограничивалась. За мою корову получил 50 кг колбасы – столько давали по договору. Остальное шло в общую кухню для тех, кто не работал, потому что не имел профессии или не было сил. Заработки мастерских (была ещё столярка для изготовления деревянных частей карабинов и оружейно-слесарная мастерская) шли в общую кассу. Швейные машинки, мельницы, инструменты доставались на местности, но не исключено, что это были их собственные принадлежности, оказавшиеся раньше легально или нелегально у белорусов. В пекарне в печь за один раз закладывалось по 80 буханок. За все услуги другие отряды платили провиантом. Овощи сажали сами на брошенном поле.

Не знаю, были ли злоупотребления, допускаю, что без них не обходилось. Тем не менее я был счастлив, что они здесь так устроились, что потери людские были минимальны. Предложили мне остаться у них, но я не хотел. Чувствовал, что командир несколько завидует моей славе, да и трудно было бы здесь придерживаться моей веры, а миссионерства в этих условиях я боялся – как бы со мной в самом деле не расправились. Это было малодушие. Моральный уровень жизни был довольно низким. Во всяком случае я не назвал бы лагерь «еврейским местечком». Женитьбы совершались быстро и так же быстро распадались, но это нужно было отнести за счёт специфических условий, в которых жили эти люди. Впрочем, может быть здесь я преувеличиваю, я этого подробно не анализировал. Со мной случилось комичное происшествие. Я понравился молодой особе, которая обо мне много слышала. Была это довольно пристойная молодая соломенная вдова. Партизанский муж, артист-музыкант, объезжал всю пущу с артистической труппой. Прицепилась ко мне, и как только мирские евреи на минуту оставили меня в покое, потащила меня за собой в лес. Взяла под руку и начала с виленских воспоминаний – у нас были общие знакомые, а потом спрашивает, есть ли мне где ночевать, а то у неё муж уехал, и есть удобное место. Всё пока было прилично. Я преисполнился к ней доверием – ничего более – и спросил, верит ли она в Бога. А потом, что она думает об Иисусе из Назарета и о вере христианской. Начал приводить аргументы существования Бога, рассуждения о правоте религии. Она остолбенела… Отпустила мою руку, шли в лагерь молча, потом в толпе исчезла и оставила меня в покое.

Понравился мне ещё молодой парень из Новогрудки – мой ровесник – по плану которого тамошние евреи сделали подкоп из гетто в город, или поближе, но во всяком случае в безопасное место, и однажды ночью сбежали около 250 евреев. Это был деловой парень по имени Даниэль, имя его мне понравилось, да и сам был симпатичен. Попробовал сходу начать с ним разговор на религиозные темы с разграничения христианства и иудаизма, но ничего не получилось. С другими, кого знал, тоже не мог наладить контакты. Думаю, что походило на то, что надо держаться от них подальше. А во мне выросло желание посвятить себя Богу и закрыться где-то, чтобы вымолить милость, достающую сердца и пролить свет для этих бедных душ. Жаль мне их было. Что остаётся еврею, покинувшему Бога? И что Богу до нерелигиозных евреев? Не здесь ли корень трагедии тех лет? Каждый народ имеет своё место в искусстве, литературе, материальной культуре, производстве и т.д. Призвание евреев на протяжении веков приводит к тому, что немцы называют: Das Religiöse – т.е. ко всему, что имеет отношение к истинной религии. Они дали миру монотеизм, дали Спасителя и каждому человеку Отца небесного. Сами должны были быть корифеями Его царства, разнести это по всему свету – у всякого есть «рвение». К сожалению, непостижим суд Божий, не признали знамений времени. <…>

Возвращался в свой лагерь несколько опечаленным, однако меня к ним тянуло. Был там потом по разным делам ещё неоднократно, никогда не выступал как христианин, и в этом была моя ошибка, которую не поправит даже моё поведение после освобождения. Зато правда, что после освобождения, с тех пор, как стал выступать как христианин, оборвалась связующая нас нить. Осталось уважение ко мне, но не было уже непосредственности и родственности. Для них я стал чужим. А ведь не хотел я этого.

Возвращаюсь к прерванной теме рассказа. Как-то выбрались в окрестности Минска, на земли, которые с 1917 года были под властью Советов. Я удивился, застав там очень религиозное население. Сёла, пожалуй, больше католические, чем православные, в каждом доме иконы, особенно Богоматери. Говорили, что висели на стенах всё время. Пожилые ещё помнили ксёндзов, вздыхали при воспоминаниях о тех временах, когда совершались богослужения. Молодёжь воспитана в новом духе, но к религии относится с почтением. Я часто завязывал разговоры на религиозные темы. Люди слушали охотно. Ксёндз из Рубежевичей, которого потом навестил, говорил мне, что люди ему донесли, что среди советских партизан есть какой-то ксёндз. Они знали, что такого не было, но им показалось удивительным, что среди этих людей может быть кто-то глубоко верующий, и им казалось, что я переодетый ксёндз. Как-то после ночи в крестьянской хате я заметил, что хозяин, умываясь, быстро перекрестился. Он заметил, что я за ним наблюдаю и сделал это для меня, чем меня обрадовал.

Во время этой поездки задержались в жуткую метель в доме на старой польско-советской границе. К столу подали еду, водку. Началось пиршество. Я пить не хотел. Когда уж совсем разохотились, захотели втянуть и меня. Русские меня уговаривали, я упирался. Наконец отозвался товарищ из моего взвода, минский еврей, коммунист, неплохой человек: «Оставьте его, это польский монах». Удивили меня эти слова, ведь никогда я не говорил об этом призвании, хоть и знал он, что я католик. Я лёг на кровать и, притворившись спящим, промолвил на крестике Крёстный путь. Это была пятница. В дороге должен был помолиться. Был благодарен ему за эти слова больше, чем за то, что освободил меня от споров с товарищами.

Нравилось мне участвовать в экспедициях на партизанский аэродром. Находился он в 8 км от полицейского участка, в пуще. Собственно, это была большая поляна в форме неправильного четырёхугольника. Поблизости располагались строения охраны аэродрома. Кроме охраны каждые несколько дней сменялись и обслуживающие бригады. Обслуживание заключалось в охране и оцеплении всех дорог, ведущих к поляне, особенно со стороны полицейских участков, и поддержании костров. Для ориентирования советских самолётов жгли 8 больших костров с семи вечера до пяти утра (зимой и весной). Костры эти образовывали определённую геометрическую фигуру, представляющую условный знак. К каждому подвозили две телеги дров ежедневно. Я обычно бывал в карауле. Когда подлетал самолёт (узнавали его по характерному звуку моторов) – были это бомбардировщики американского производства – поднимали весь взвод по тревоге и все расходились по постам. Самолёт немного кружился, пускал ракету, на которую получал условленный заранее по радио ответ, несколько снижался и, делая широкие круги, сбрасывал груз в ящиках по 100 кг, обычно тонну – 10 ящиков на парашютах. Иногда садился на аэродром и забирал или раненых или жён и детей командиров, но редко. Иногда сбрасывал советских солдат. Однажды встретили двоих, вернее, те сами пришли нас навестить. Он – симпатичный капитан, образованный русский, отлично обмундированный, она – еврейка Соня, ст. лейтенант, тоже с университетским образованием. Подвернула при приземлении ногу и прихрамывала. Завязал с нею разговор насчёт Господа Иисуса Христа. Кое-что знала. Считала его в соответствии с советской наукой выразителем социального движения. Удивило меня, что заинтересовалась его личностью и совсем не считала Его мифическим лицом. Говорили недолго, но до сих пор вспоминаю этот разговор с удовольствием. Да просветит её Господь. Интересно, что когда их готовили, то сказали, что будут по другую сторону фронта 4 месяца. Так оно и было. Сбросили их в марте, а в июле пришла советская армия. Среди прочих мне запомнился ещё один эпизод. Однажды я с большой группой был на местности. Шли мы в направлении села, в котором издали заметил костёл. Я знал, что там был ксёндз. И возникло в душе у меня желание принять натощак святое Причастие. Кажется, что товарищи уже позавтракали, а я умышленно отказался от еды. Оторвался от остальных, не помню уже сам или с кем-то, и, расчищая себе путь через торфоразработки или какое-то болото, заплатив за это промокшей обувью, добрался, тяжело дыша, до костёла. Вхожу во двор, но мне говорят, что ксёндз несколько дней назад умер. Утром должны быть похороны. Во дворе гнали …самогон. Думаю, что Господь Иисус принял само желание моё и удовлетворил душу. Был это единственный случай, когда я имел шанс сердцем принять Господа. Сколько раз приходилось мне проезжать по местности, откуда хотя бы издали был виден костёл, в котором хранилось святое таинство, – и, зная об этом, – старался хотя бы издалека ощутить его и желанием призывал, чтобы пришло. Думаю, что действительно ощущал.

3. [ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ В ЛИТВЕ И БЕЛОРУССИИ]

Фронт быстро приближался. В душе росла надежда, что наконец окончится эта лесная жизнь. У нас во взводе был радиоприёмник. Радист соорудил примитивный прибор для зарядки аккумуляторов, и мы ежедневно получали фронтовые сводки. Все ближе раздавалась артиллерийская канонада, всё чаще в небе появлялись самолёты (немецкие, пер.). Однажды, уже под самый конец, бомбардировали участки в пуще, однако существенного вреда не принесли. Это был второй налёт. Первый был сразу после побега нескольких (бывших) легионеров из нашего взвода. За этот побег двое из оставшихся заплатили жизнью. Наконец фронт перешёл на запад от пущи. Мы были на советской стороне, но в окружении вместе с остатками разбитых немецких частей. Первый эшелон – так называли первую линию фронтовых войск – двинули вперёд, а второй сжимал с нашей помощью немцев и брал их в плен. Это уже была не партизанская война, а род регулярных боевых действий, хоть и в трудных условиях. Многие партизаны носили немецкие мундиры или части немецкого обмундирования. Немцы, доведенные до крайности, поддавались отчаянию: сражались до последнего или кончали самоубийством. Некоторые укрывались в лесах, рассчитывая на возвращение своей армии, или боясь плена и уже безнадёжной борьбы. Нашёл записную книжку солдата. Из неё разит таким безнадёжным страхом перед партизанами и будущим, что мне стало жаль этого человека.

К нам во взвод привели группу пленных. Поскольку было известно, что я знаю немецкий язык, отдали их под мой контроль. Я только сочувствовал им. Враг поверженный и покорённый – были без сапог, мундиров, знаков отличий – вызывал только жалость. Я, еврей, делал что мог, чтобы облегчить их участь. И они знали о том, что я еврей. Сказал им об этом и добавил, что не мыслю о мести. Кажется, это не произвело на них ни малейшего впечатления, они были духовно пришиблены, покорены до предела. Но когда повели их на сборный пункт под охраной только четверых партизан, разбежались по лесу и присоединились к скрывающимся. Вероятно, все они погибли, таким пощады не было.

Наконец через 10 дней, т.е. 13 июля стали покидать пущу. Некоторые должны были ещё остаться для борьбы с немцами, среди них должен был остаться и я, но в конце концов приказано было идти с отрядом. 14-го пришли в Ивенец. Утром пошёл в костёл, это был день Пресвятой Богородицы с горы Кармель (а может это было 16-го). Командиру взвода причину объяснять не стал, попросил только разрешение сходить в город и получил его. Зашёл в дом рядом с костёлом, спрятал в сарае карабин и пошёл на исповедь. Больше всего упрекал себя за ту самую котлету в Великую Пятницу. Ксёндзу эта исповедь показалась несколько странной, он задал несколько вопросов на разные темы, наконец отпустил грехи, подозревая, что какие-то из них я утаил. Ведь партизан!

Да, но разве нет Бога в лесу? Есть Он в сердце партизана, и советского, и еврейского. Я имел Его в самом деле. Это было счастье. Последний раз в день Непорочного зачатия, а теперь в день св. Марии с Кармеля, я чувствовал себя её монахом. Ксёндз пригласил меня к себе на завтрак. С того дня ходил в костёл ежедневно и ежедневно причащался, оставляя карабин уже не в сарае, а в доме его владелицы, солидной и богобоязненной особы. Познакомился со здешним аптекарем, тоже выкрестом. Его сын, крещённый, очень верующий, хотел стать ксёндзом, но умер, скрываясь от немцев. Мы стояли в Ивенце около 2-х недель. Наконец не стало мяса. Командир на всякий случай после ухода из леса оставил одному хозяину 3 коровы. Теперь направил телегу и четырёх человек, включая меня, за коровами. Путь занял несколько дней. Когда вернулись, я остался с коровами за городом, опасаясь, что власти их отберут, считая это запрещённым теперь разбоем, а трое вернулись в лагерь. Вечером привели и меня с коровами. Но всё было напрасно. В тот же день всех вызвали в военкомат и мобилизовали в регулярную армию. Утром должен был отправиться. Остались немногие, задействованные в местных органах, например милиции. Я же утром должен был идти по призыву.

[Опасность новой неволи – служба в советской милиции]

Тем временем из Мира приехали два еврея с повесткой, приглашавшей меня явиться туда же в милицию или НКВД. Из разговора выяснилось, что меня хотели «отблагодарить» и освободить от воинской службы взамен на службу в НКВД. Представили начальнику в Мире мои «заслуги», знакомство с местностью, знания о сотрудничавших с немцами и обратились с просьбой к военкомату направить меня в Мир. Я не знал, как вести себя с этими посланцами, но в конце концов выбрал, как мне казалось, лучший вариант. Поблагодарил и сказал, что «все счета наши уравновешены», но заявил, что лучше служба в армии, даже на фронте, чем в НКВД. Кажется меня поняли, но считали, что я ошибаюсь.

Хуже всего для меня было то, что как мне казалось, из НКВД для меня выхода уже не будет. С другой стороны усматривал в этом волю Провидения. Почему они приехали именно сейчас? Почему именно я остался накануне при коровах, когда весь взвод был уже призван? Но выхода не было. Это было не приглашение, а вызов – надо было ехать. И я поехал.

Приехал в Мир, кажется 4 августа (1944 г.) Зашёл сразу к сёстрам. Кто сможет описать их радость? Ведь могли опасаться, что, расставшись с ними, забуду обо всём, чему научился, что среда, в которой я оказался, и сама жизнь сотрёт всё и откопает недавно похороненную сущность моей натуры. Но по милости Божьей случилось по-другому. Они уже знали, что я бываю в костёле в Ивенце, даже кто-то сказал, что ношу цветы в костёл, хотя это была выдумка. Рассказал о своих приключениях, они о своих. Жили уже во дворе церкви. До прихода советских войск Миронке грозила всё большая опасность. Первого марта начали добиваться, чтобы перенести св. Иосифа на подворье. Это было бы безумием – двор был занят семьями полицейских. Но всё-таки 30 марта расположились в подворье, а полицейские, всячески угрожая, уступили – помог, наверное, св. Иосиф. Миронка потом сгорела. Пережили тяжёлые минуты при проходе фронта, но Бог уберёг от беды. Теперь со мной новые заботы – должен служить в НКВД. Мог, конечно, сбежать, уехав куда-нибудь, где меня не знали, но, наученный горьким опытом, знал, что сколько раз я предпринимал что-нибудь самостоятельно, не под нажимом обстоятельств или выраженным знамением, столько раз это плохо кончалось. Только поэтому и остался.

Утром меня представили заместителю начальника. Я был принят в штат милиции. Оружие мне выдали при уходе из партизанского отряда. Отдал вместе с характеристикой и документом, что был представлен к награждению медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени. На другой день мне было приказано подготовить списки людей, сотрудничавших с немецкой жандармерией. Я это выполнил, удостоверившись предварительно, что все перечисленные сбежали с отступающими немцами. В подвале сидел один из полицейских – очень подлый тип. О нём сообщил всё что знал, по справедливости. Так прошли 3 дня. Началась постоянная работа. Ходил в тоске, не зная, что делать. Денег не было, обедал в столовой, но надо было платить. Взял взаймы у мл. лейтенанта 3 червонца на неотложные расходы.

На четвёртый день начальник куда-то выехал. Какие у него дела – не знаю. Обо мне он вообще не беспокоился, почти меня не знал. Моими начальниками были его заместители, один русский, который одолжил мне деньги, другой – белорус, партийный. Тот смотрел на меня с некоторым подозрением. Считал, что я хочу использовать свои давние заслуги и занять его место. Тем более, он знал или предполагал, что, учитывая образование, в должности простого милиционера меня не оставят.

В тот день куда-то запропастился младший лейтенант. Я решил этим воспользоваться. Подошёл к тому белорусу и, вежливо поздоровавшись, начал:

– Товарищ начальник, – в действительности он этим титулом не обладал – у меня к вам просьба.

– Что такое?

– Видите ли, чём дело. Меня направили из леса со строго определённой задачей. Я её выполнил. Хочу служить дальше, но здесь, мне кажется, я просто теряю время. Я, как вам известно, знаю языки, ближе к фронту был бы от меня больший толк. Где бы то ни было – в армии или в милиции. Мне бы хотелось в армии, даже на фронте. Там такие как я нужнее.

– Хорошо, – ответил он с плохо скрываемой радостью – дам вам направление к начальнику кадров в Барановичи.

Я об этом даже и не думал. Хотел, чтобы меня просто уволили, и всё. А, собственно, хотел, чтобы он обсудил вопрос с начальником. Может быть они уже обо мне говорили, может согласились, что я им не очень-то и удобен. Не знаю. Но, получив направление к воеводскому – областному – коменданту в Барановичах, мог сразу смыться, но это противоречило моим прежним поступкам. Я придерживался принципа невмешательства.

Беспокоили меня эти Барановичи. Не знал, что из этого выйдет. Здесь, однако, тоже уже не мог оставаться – вдруг вернётся начальник или тот другой, с кем в основном имел дело…

Сразу на другой день сел на попутную машину и поехал. В комендатуре доложился не сразу. Сёстры дали мне адрес людей, у которых можно было остановиться, и я пробыл у них несколько дней. Был в костёле, причастился, помолился, испрашивая согласия у Бога. Ксёндза благочинного попросил выдать свидетельство святого крещения, но он не захотел этого делать, не будучи уверенным, что я крещён. Махнул рукой.

– Надо будет вернуться в Мир – подумал – это ведь очень важно. Должен иметь свидетельство о крещении. До сих пор к этому относился легкомысленно. Правда, у меня уже было всё то, что необходимо для избавления. Просил, кажется, и того ксёндза, чтобы помянул меня в мессу. Вроде, не обещал.

Наконец решился сходить в управление. Перед зданием стоял милиционер, пропустил меня, глянув в направление. Начальник, майор – не управления, а отдела кадров – принял меня прохладно. Я показал направление и остановился в отдалении от стола, ожидая вопросов. Он прочёл, глянул на меня и спросил:

– А вы какой национальности?

Что ему ответить? Если отвечу еврей – примет меня сразу. Поляк – так ответить не могу, потому что соврал бы. Секунду задержался. Наконец:

– Я католического вероисповедания.

Он ударил кулаком по столу:

– Я не спрашиваю о вашем вероисповедании, только о национальности. Какой национальности?

– Еврей.

Иронично усмехнувшись, хотя хотел спрятать иронию, сложил бумажку и, отдавая, сказал:

– Жаль! Жаль, но штаты уже заполнены!

Так зачем спрашивал о национальности? – Я почувствовал, как радостно забилось сердце.

– Так скажите, товарищ начальник, куда мне теперь деваться?

– Не знаю.

Ещё веселей. Значит, теперь свободен. Теперь в Вильно, в Острую Браму! Ещё одна уловка (недалеко от Вильно у меня был аттестат зрелости).

– Я оставил у одного хозяина недалеко от Вильно документы и хотел бы их забрать. Где я могу получить пропуск?

– Не знаю.

– До свидания.

– До свидания.

[Обретение свободы]

Выйдя, вздохнул с облегчением. Свободен! Не хотелось верить. Только теперь дошло до меня намерение Божье: взял меня от Сестёр в лес, потому что плохо было бы мне, если бы моя деятельность во время войны ограничилась пребыванием в немецкой полиции, даже в качестве переводчика. Потом вырвал из армии, направив в советскую милицию, НКВД. Наконец, направил к человеку, не выносившему евреев и назло мне, отправившему восвояси, оставив, по его мнению, меня ни с чем. Я был действительно свободен. Что же мне мешает теперь лететь через стены? Мне казалось, что передо мной открываются врата в монастыре. Острые Врата (Остра Брама, пер.) босых кармелитов. Уверил меня в этом ксёндз в Ивенке, который жил у них два года. Но нет подтверждения святого крещения. Нужно возвращаться в Мир, потому что если здесь благочинный на расстоянии 50 км, зная даже мирских Сестёр, и, видимо, слышавший обо мне, не хотел выдать свидетельство, то тем более не выдадут чужие. Складывалось всё отлично, т.к. завтра или послезавтра именины Матушки, соединю приятное с полезным.

Люди, у которых я остановился, удивились моему радостному настроению. А я не мог оправиться от восхищения добротой Бога. Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, (Пс 90, 11), – так говорит псалтырь. Так было и со мной. Так было, когда не мешал сам. Когда по собственной инициативе ушёл сначала от Сестёр, может для того, чтобы подчеркнуть, что не для того крестился, чтобы у них остаться, после 3-х дней мучений со стыдом, с покаянием вернулся и повторно попросился обратно к ним. А это не нужно было, не должен был уходить, ничего же ни мне, ни им не угрожало.

[Получение свидетельства о святом крещении]

Утром поехал в Мир. По дороге потерял часы, которые были подарены евреями ещё в гетто, – может и к добру. Жалко было, потому что хотел подарить их Матушке, у которой во время прихода войск отняли часы. Может и не приняла бы, но жест был бы благородный. Ведь она их хранила во время моего пребывания в лесу. Пропало! Где-то на соломе переночевал и 13-го был в Мире. Велика была радость Матушки и Сестёр. Потому что они не меньше меня беспокоились о том, что будет, если завязну в службе НКВД. Это был мой подарок на именины Матушки, – эта моя свобода – ценнее нежели часы. А ещё больший – то, что я еду в Остра Браму. Матушка решила составить мне компанию. Однако перед этим необходимо было получить свидетельство о крещении. На именины приехал ксёндз-благочинный из Ишкольди, который причащал меня в первый раз. Хотел ему прислуживать во время мессы, но он не захотел, предпочёл Сестру Андрею. Не знаю почему. Спросил только, служил ли когда-нибудь, мол первый раз может быть неудачным. Не совсем мне, видимо, доверял. После был завтрак. <…> Ксёндз выдал свидетельство о крещении, а именно удостоверение, что «дополнил церемонию крещения еврейского молодого человека, ранее крещённого Сёстрами Воскресения водой». Неизвестно, кто крестил, кто был свидетелем, крёстным отцом и матерью, как зовут родителей, но к счастью никто подлинности этого свидетельства сомнению не подвергал.

4. [ТРУДНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ МОНАШЕСКОГО ПРИЗВАНИЯ]

Утром состоялось торжество Восхождения Пресвятой девы. Третий раз, теперь уже последний, был на этом празднике с Сёстрами. Уже не помню точно, но вроде бы 16-го, выехали с матушкой через Столбцы и Минск в Вильно. В Минск, кажется, пассажирским поездом, оттуда военным транспортом. Матушка ехала к архипастырю Ямбржиковскому просить священника. Был в Вильно ксёндз Михаил Б. (ксендз Михаил Бадовский из Пинской епархии), недавно посвящённый. Сёстры знали его, потому что приезжал на каникулы к ксёндзу-декану в Мир. Она хотела просить архипастыря, чтобы позволил этому священнику вернуться в свою епархию и жить в Мире. Сестра покойного ксёндза Макиевича заказала поминовение на святой Мессе, которую благогопристойный архипастырь должен был исполнить за помин души её брата, погибшего в немецкой газовой камере в концлагере в Колдычеве около Барановичей.

[Отказ в Вильно]

Через два дня после ночи, проведенной на платформе открытого вагона, добрались до Вильно. Но это был август. Много времени просидели на станции в Минске. Солдаты – русские матросы – были дружелюбны. Не создавали трудностей ни нам, ни другим немногочисленным случайным пассажирам.

Утром, после прибытия на место, матушка направилась к архиепископу и без труда получила желаемое разрешение. Ксёндз Михаил Б[адовский] пребывал в это время в Новой Вилейке в качестве четвёртого ксёндза при парафиальном костёле. Архиепископ поставил всё в зависимость от его желания. Обрадованная матушка вернулась в Острую Браму, где мы должны были встретиться. Я тем временем вертелся у святого места, не зная, куда податься. Встретил наконец одного батюшку – монаха, тот был одного со мной роста, приятный, приветливый. Внешний облик – первый раз обратил на него внимание, до сих пор, хотя жил в Вильно полтора года, не припомню, чтобы заметил монаха – облик, повторяю, не очень мне понравился. Но он сам меня узрел. Представил ему свою просьбу. Он проводил меня к жилищу отца-приора[2].

(Монастырь был закрыт, монахи жили на частных квартирах на Пивной.) Осторожно постучал. Дверь открыл старый, высокий, сухой, важный монах. Вошёл, восславив Бога. Он подал руку, которую я поцеловал. Спрашивает, что меня привело.

– Прошу отца-приора об одном: хотел бы стать монахом. – подал в конверте рекомендательное письмо от Сестры Воскресения – Но сразу хочу сказать, что я выкрест из иудаизма. Не будет ли это препятствием?

– Нет, нет, что-то подобное уже было. Звали его отец Герман Коэн. Слышали о нём?

– Слышал, читал его жизнеописание.

Как-то он не очень спешил открывать конверт.

– А вы хотели бы стать братом или священником?

Я всегда думал о Кармеле вообще. А лучше здесь быть простым братом, чем где-либо священником.

– Я, отец, хотел бы стать монахом. Полагаюсь на ваше решение, могу ли я остаться.

– Какое у вас образование?

– Диплом об окончании лицея.

– Тогда священником. В связи с этим вас принять не могу. И отдал мне конверт.

(По старинному монастырскому уставу братья проходили обучение и один год послушничества в соответствующих монастырях (приоратах) провинции. Те же, кто хотел стать священником, отбывали обучение и послушничество в Чёрной возле Кракова).

– Так где же меня могут принять?

– Только в Чёрной. Там есть дом для новичков. Если бы на брата, то мог бы принять сам и некоторое время подержать.

– Так что вы мне посоветуете, отче? Потому что я только вышел из леса.

– Я советую вам учиться на органиста. Отец Герман отлично играл на органе.

Поблагодарил за добрый совет человека, живущего в облаках, и не имеющего ни малейшего понятия, что это значит, не иметь ни одного шанса за что-то зацепиться. Попрощался с ним и вышел. Матушка ждала у арки Острой Брамы. Уже по лицу поняла, что дело плохо. Действительно, ничего хорошего. Что же теперь делать? Рассказала, как её принял архиепископ. Я решил составить ей компанию завтра в Вилейках. Посмотрим, что Бог даст. Я знал, что дела как-то устроятся. Матушка ночевала, кажется, у Сестёр Серых Урсулянок, я же у сапожника напротив Острой Брамы. Дом, в котором мы жили в последнее время, был разрушен и сожжён.

В предыдущий день был в фольварке в Ройстебахе у хозяина, у которого в своё время пробыл 2 месяца и оставил ему копию аттестата зрелости. Он очень обрадовался, сердечно принял. Слышал обо мне от ветеринара, который от него направил меня к своему брату, проживавшему недалеко от Мира. Он кое-что знал о моих приключениях. На этот раз я рассказал о своём обращении и о намерении вступить в орден. Кажется, мне не доверяли – «неизвестно, что он там снова затевает». Были со мной довольно осторожны.

С Матушкой повстречались утром у Острой Брамы. Однако перед её приходом увидел вчерашнего знакомого отца-кармелита. Спросил, как прошла встреча. Я рассказал об отце-приоре и своей безвыходной ситуации. Он минутку подумал, видимо, хотел что-нибудь для меня сделать, наконец говорит, что мог я бы во всяком случае остаться при них в качестве «профессионального» служки. Один уже у них есть. Проводил меня домой, а сам отправился к отцу-приору. Через минуту вернулся с кислой миной. Ничего не сумел сделать. Я перед ним извинился и пошёл на место встречи с Матушкой. Она как раз стояла у прилавка, где торговал давнишний хозяин магазина в Вильно, хороший знакомый родом из Мира. Она рассказала ему обо мне и моих перипетиях. К разговору внимательно прислушивался какой-то молодой ксёндз. В этот момент я и подошёл.

– Ну и что? – спрашивает Матушка.

Я безнадёжно пожал плечами. Но тут вмешался ксёндз.

– Если позволите, Сестра, я вмешаюсь в это дело. Я предлагаю, чтобы он пошёл со мной к архиепископу и попросил принять его временно в духовную семинарию, пока не установится граница. Беру это на себя. Подождите нас где-нибудь здесь поблизости.

Матушка согласилась. Может это Пресвятая Богородица всё устроила под Острой Брамой. Пусть идёт, посмотрим.

Пошли. По дороге он представился, рассказал о себе. Его история была удивительна. Он был в товариществе ХХ Марианов, белорус, осознавал себя достойным своей национальности и обособленности. Вышел из товарищества и был принят в число действующих ксёндзов. Был уверен, что моё дело решит положительно. Войдя в дом, где жил архиепископ, меня оставил в прихожей, а сам пошёл сначала к епископу-поверенному, литовцу. Через некоторое время вернулся, сказав, что ничего сделать не удалось, потому что архиепископа нет, а, поскольку здесь речь идёт о приёме в духовную семинарию, поверенный епископ не хочет принимать решение, но дело верное и т.д. и т.п.

Я поблагодарил его и вернулся к Острой Браме. Такому обороту был целиком доволен, Матушка, думаю, тоже.

Сейчас уже не помню, но думаю, что теперь вёл себя в Острой Браме иначе, чем прежде. В 1940 году я жил на ул. Остробрамской с июня до июля следующего года на углу улиц Базилианской и Конской, в здании, примыкавшем к блоку зданий Острой Брамы. Проживал как бы под одной крышей с Богородицей Остробрамской. Каждый раз, переходя под Острой Брамой, уже тогда снимал головной убор. Таков был обычай – чтобы не раздражать верующих. Делали это и православные и евреи. Теперь с нетерпением ждал мгновения, когда снова Её увижу, ту, которая меня избрала, охраняла и позвала. Не помню охвативших меня чувств, но были они, наверняка, живыми.

Через несколько часов дошли до Новой Вилейки. Ксёндз Б[адовский] радостно приветствовал Игуменью и согласился с её предложением. Местный ксёндз-благочинный, каноник Миловский, охотно его отпустил, хотя и был он для него хорошим помощником. Должны были вскоре отправиться в Мир. Мне ещё нужно было зайти к архиепископу. Если бы он меня не принял, вернулся бы в Мир (зачем? Может быть снова попасть в НКВД). Ксёндз Бадовский меня не знал, однако, благодаря Матушке, написал от себя письмо его Святейшеству, поручая меня его опеке. Помню, как тяжело ему было переложить всё на плечи Матушки. Она была опечалена, но странно улыбалась, так же как и я. Может знала какую-то тайну – тайну Божьего избрания.

Поехали. 24 августа ксёндз-каноник пошёл со мной сам к его Светлости. Я снова остался в прихожей, он вошёл в кабинет. Какое-то время оставался там, наконец вышел. Я издали увидел его покрасневшее лицо. Архипастырь вызвал следующего. Ксёндз-благочинный был в замешательстве. Взял меня под руку и сказал, что архиепископ против, потому что это вопрос ещё нескольких месяцев. Вернулись в Вилейку. Я должен был вскоре выехать в Мир, потому что ксёндз вообще не предлагал остаться. Мог бы как-то там перебиться. Может это ему не пришло в голову, потому что отнёсся ко мне уважительно. Но нашёлся кто-то другой.

[Работа на подворье в Новой Вилейке]

Ксёндз Михаил Бадовский управлял хозяйством в Новой Вилейке. Среди прочих там трудился на обслуге сельский парень, который ему понравился, и он забрал его с собой в Мир. Когда я вернулся из Вильно и болтался по подворью, не зная чем заняться, старушка-хозяйка, лишившаяся помощника, несмело обратилась ко мне с просьбой налить ведёрко воды в бочку с огурцами. Увидев, что требуется больше чем ведро, налил 5 или 6 вёдер – сколько нужно. Это тронуло добрую пани Якубовскую. В это время благочинный вышел из кабинета и направился на кухню.

– Отче, может этот пан Иосиф (так меня представила матушка) останется здесь вместо Владека. Он бы очень подошёл.

– Ну что же, если хочет, пусть остаётся.

Так я нашёл новую зацепку, которая меня задержала на семь месяцев. Остался дворовым парнем. Имел возможность присматриваться к ксёндзовой жизни, как она выглядит в глазах костёльной обслуги. Правда, ничего предосудительного там не нашёл. Благочинный был важным почтенным стариком, доброжелательным, некогда директором дома-музея. Мной он не занимался, так и было нужно. Я имел дело только с хозяйкой, когда-то большой госпожой, владелицей огромного имения на Могилёвщине, доброй и деловой, которая меня полюбила и заботилась о моих отношениях с остальной обслугой: кухонной служанкой, немного нервной, но необычайно работящей, кастеляншей – не совсем здоровой умственно, и с рабочим – молодым человеком, с которым я чаше всего разговаривал. Позже прибыла ещё одна особа – ходячий ангел, Регина Зданович. Отца её, полковника, причащал и отпевал ксёндз-каноник. Обещал ему, что будет опекать его единственную дочь. Ей было за сорок, учительница гимназии, девица. Пыталась вступить в Кармель, но не была принята по причине слабого здоровья. Была добрым ангелом всего дома. Всегда спокойная, уравновешенная, сосредоточенная. Её я полюбил особенно. Через несколько лет после войны она умерла в Люблине. Думаю, что тешится милостью божьей и присматривает за мной.

[Принятие Таинства подтверждения]

При немцах на этом подворье скрывалась молодая виленская еврейка, которая теперь вернулась в город. Во время войны она крестилась. Я нашёл её в Вильно по названному мне адресу и уговорил вместе пойти на подтверждение. 27 августа нас обоих в частном порядке подтвердил в храме Виленского кафедрального собора архиепископ Ялбржиковский. Когда мы уже были готовы, ксёндз-епископ спросил нас, где наши приёмные родители. Мы об этом совсем забыли. Рабочий сбегал и привёл к кафедре какую-то женщину, а я прихватил первого попавшегося молящегося старика, и, хочешь – не хочешь, стали они нашими родителями в этом таинстве. Она приняла имя Марии, а я – Павла. Ритуал был недолог и не вызвал особых чувств. Когда вошёл в собор, чтобы выразить благодарность Господу Иисусу за дар Духа Святого и новое имя, взглянул невольно вверх. Против двери стоял мощный святой Павел, опершись о меч. Казалось мне, что он мной доволен.

[Забота во время пребывания в Новой Вилейке]

Работы было много, но не чрезмерно. Нужно было нарубить и принести дрова в кухню и комнаты, воду на кухню, накосить коровам сена, помочь в огороде, иногда и в костёле. Это последнее занятие оказалось очень полезным. Я имел возможность ежедневно принимать причастие, мог прислуживать на богослужении, часто помогал служке готовиться к нему, а иногда замещал служку. Втягивался в жизнь костела. С этой точки зрения этот период, хоть и краткий, был для меня очень важен. Потому что до сего времени мои познания в вере были больше теоретическими, сейчас же я мог черпать обеими руками из богатой сокровищницы публичной литургии восхваления Господа со всей общиной верующих. Богослужение конкретизировалось. Сегодня день этого святого, цвет мессы, разные тексты говорят о его жизни ещё более поучительно. Бога нужно возлюбить в них. Не только мне – сколько нам всем вместе. Не только в этом костёле – во всём свете, где только появится католический священник, все сегодня возлюбят Господа в этом святом или в этом таинстве.

Я не чувствовал одиночества, хотя фактически жил одиноким. Мои интересы простирались дальше дел кухни и хозяйства – это никого не интересовало. Я говорил уже, что именно это было мне необходимо. Истинно необходимо, поскольку на то воля Божья. Как-то один из трёх ксендзов пригласил меня к себе. Поговорили о моём призвании. Он не советовал мне орден Босых кармелитов. Сам он стремился вступить в какое-то объединение, занимавшееся воспитанием молодёжи и оказанием помощи больным в больнице и меня туда направлял. Не подумал я, что это разные призвания. Его призвание было прекрасно, без всякого сомнения, но моё было для меня единственным и прекраснейшим. Ибо сюда меня Господь призвал. У этого ксёндза исповедовался, потому что он чаще бывал в исповедальне. Третий, доктор теологии, подарил мне когда-то грамматику и словарь древнееврейского. На этом и ограничился мой с ними контакт. Ну, и на случайных услугах, кстати, нечастых.

Читал мало, потому что днём было некогда, а ночью темно. Светила только махонькая коптилка, при которой можно было испортить глаза. Иногда писал брату. Отправил ему порядка 10 писем, хотя ответов не получил. О своём обращении не упоминал, только вообще о счастье, которое мне даёт вера в Бога. Письма эти, во всяком случае некоторые из них, дошли до него через несколько месяцев, но пока он ответил, меня уже в Вилейке не было.

В сентябре ксёндз-каноник послал меня ещё раз со своим письмом к ректору духовной семинарии. Советовал мне, чтобы я не упоминал о своём намерении вступить в орден, я так и сделал. Ректор очень обрадовался, готов был меня принять и пошёл к архиепископу (было это в нескольких сотнях метров). Через час вернулся с отказом.

– Вы вроде бы хотели вступить в орден Кармелитов?

– Да, намерен, но сейчас не могу. Хотел бы использовать время для учёбы.

– К сожалению, архиепископ против этого. Я бы охотно вас принял, но без его разрешения не могу.

Попрощался, сконфуженный. Вполне возможно, он подумал, что я хочу его обмануть.

Как-то приехал из Мира за своими вещами ксёндз Бадовский. Помог ему упаковаться и довезти до Мира. Дорога была спокойной, пока не дошло до дискуссии на религиозные темы с каким-то русским. Тот закончил спор, обращаясь ко мне (на ксёндза он уже махнул рукой) с заключением:

– Вас надо перевоспитать.

В Мире нашёлся кто-то услужливый, донёс в НКВД, что я нахожусь на подворье. Меня вызвал начальник, с ним состоялась 4-х часовая беседа на разные всевозможные темы. Вскоре выехал назад в Вилейку.