![]()

Ты тоже уже получил очень хорошее домашнее образование, ведь чтобы получить образование, надо быть образованным человеком, вот какой парадокс. И очень важная деталь: ты не только получил образование — ты его взял и продолжаешь брать.

Письма внуку Ване

Александр Левинтов

Важный выбор

Важный выбор

Здравствуй, Ваня!

Сегодня я хочу рассказать о том, что в жизни иногда надо делать выбор. Как правило, это трудный, даже мучительный выбор, но, сделав его, мы либо понимаем, что поступили мужественно и честно, либо струсили и обманули свою совесть, то есть самого себя. И потом всю жизнь — представляешь! — всю жизнь казнимся: ну, зачем я это сделал!

А иногда мы делаем выбор, который кажется нам правильным и честным, но жизнь сама принимает другое решение — и тогда мы подчиняемся обстоятельствам, не в силах противостоять им: наша совесть чиста и пусть мы живём не так, как нам хотелось бы, мы не обманули себя.

Бывают также случаи выбора, пусть и важного, но всё же забавного, озорного и смешного, и мы вспоминаем этот свой выбор с улыбкой.

Вот три случая в моей жизни, которые рассказывают об этих важных выборах.

Мне было столько же лет, сколько твоим родителям сейчас, ну, может, я был чуть постарше. И у меня была дочка, которой тогда, как и тебе сейчас, было семь лет.

Мы жили в маленькой квартирке, где была всего одна комната и совсем небольшая кухонька. И мы жили очень бедно и плохо: работал только я, зарабатывал 175 рублей, это теперь два с небольшим евро, ну, тогда это было около 200 евро, ведь русские деньги очень быстро дешевеют по сравнению с евро и ценами на продукты, но, согласись, и 200 евро на троих — это очень мало. Я работал на овощной базе, разгружал вагоны, получая за ночь 7-8 рублей и принося домой немного картошки или фруктов. Вместо отдыха я во время отпуска я уезжал в Калмыкию или Астраханскую область, в жару и пекло, чтобы заработать там 300-400 рублей, но мы всё равно жили очень плохо и бедно, потому что не умели правильно тратить деньги, разумно вести своё домашнее хозяйство. И было очень мало шансов, что я продвинусь на работе, и наше положение резко улучшится. А я так хотел, чтобы у нас была и хорошая одежда, и сытное питание, и много хороших книг, и чтобы моя дочка, которую я очень любил (я и сейчас её очень люблю), могла ни в чём себе не отказывать.

И вот в этой ситуации мне предложили новую работу: сразу 400 рублей в месяц, вдвое больше моей зарплаты, плюс бесплатное питание, плюс бесплатная одежда плюс ещё много других плюсов, больших и маленьких. И только один минус -— я должен был распоряжаться работой людей, сидящих в тюрьмах, а в России очень много людей сидят в тюрьмах несправедливо, потому что у нас очень плохие суды и законы.

Сначала я хотел посоветоваться с женой (у меня тогда была другая жена), но потом подумал, что это будет не по-мужски, потому что я переложу решение на её плечи.

Я всю ночь не спал и всё думал: идти мне на новую работу или отказаться?

И, знаешь, к утру я принял решение отказаться, потому что лучше я буду продолжать скверно жить, но жизнь несправедливо сидящих в тюрьме не будет зависеть от меня, и они не будут проклинать меня, как они проклинают своих судей и тюремщиков.

Сейчас я хорошо зарабатываю, мы живём в достатке и благополучии, но это — не за счёт несчастья других людей. Я непричастен ко злу, а это так же важно, как и бороться со злом.

Второй случай был много раньше — когда я учился в последнем классе школы.

Почему-то мне стало всё невыносимо тошно и противно: и школа, и предстоящая взрослая жизнь, и всё происходящее вокруг меня.

И я решил бросить всё и уехать куда-нибудь далеко-далеко, в Сибирь, например, работать простым строителем, может быть, попасть в тюрьму, в общем сломать свою судьбу — назло самому себе, конечно.

Вечером — а дело было весной, в начале апреля 1961 года — я поехал на вокзал, без копейки денег в кармане. Долго слонялся по перронам, встречая и провожая поезда самого дальнего следования, потихоньку пел песни, все, какие знал, особенно эту:

Сиреневый туман над нами проплывает,

над тамбуром горит полночная звезда,

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

Что с девушкою я прощаюсь навсегда.

Это очень длинная песня, я знал, да и сейчас знаю, её всю и пел много-много раз. А сам при этом думал, какой из трёх путей выбрать. Знаешь, как в сказке: стоит витязь на распутье перед камнем: «налево пойдёшь — коня потеряешь, направо пойдёшь — всё потеряешь, прямо пойдёшь — погибнешь». И передо мной был этот выбор:

— либо вернуться домой и в школу, стать взрослым и таким же как все, нормальным и неинтересным;

— либо сейчас сесть на поезд, уехать в Сибирь, пройти тяжелейшие испытания, которые сделают меня сильным, мужественным, смелым и мудрым;

— либо умереть.

И в конце концов я выбрал самый прямой и честный, как мне тогда казалось, путь — умереть.

Поздно ночью я вернулся домой, заперся в ванной и стал резать себе вены.

Но я почему-то не умер, но из-за большой потери крови сильно ослабел. Я забинтовал руки, но кровь сочилась и сочилась.

А утром был педагогический совет, на котором решался вопрос, исключать меня из школы или нет — ведь это не только я бунтовал против школы и всех вокруг, но и школа и все вокруг бунтовали против меня.

На собрании была моя мама.

Я стоял и слушал, что говорят обо мне учителя, держа руки за спиной, потому что кровь немного продолжала сочиться. А ничего хорошего они обо мне не говорили и были все разгневаны.

Наконец, слово дали мне, чтобы я принёс извинения и оправдания. А я вместо этого сказал:

— наверно, вы все правы, и мне нет места ни в школе, ни в жизни.

Мама заплакала, и собрание тут же почему-то кончилось, ничего не решив.

Мы шли домой, и мама продолжала плакать, и всё время повторяла: «Саша, как ты мог такое сказать?!» А я шёл рядом, очень ныли порезанные запястья, и я думал только об одном, как бы мама не узнала, что со мной.

Я не умер. И даже закончил школу — оставалось учиться ещё два месяца.

Ни мама, ни папа, никто в семье так никогда и не узнал, что я хотел умереть и уйти из жизни. Вообще всё стало нормальным, со временем. Но я долго ещё размышлял над этим и понял, в чём была моя ошибка: во всех трёх путях я думал только о себе и не знал, как любое моё решение отразится на других людях и прежде всего на маме. И жизнь сама распорядилась мною и дала мне шанс подумать о маме — в непроизошедшем случае и во всех предстоящих.

А третий выбор состоялся очень вскоре, летом того же года.

Я же кончил школу и надо было выбирать, что делать дальше.

Я непременно хотел учиться в знаменитом Московском Университете.

А университет тогда располагался в двух местах — рядом с Кремлём, на Моховой улице, и на Ленинских горах, которые теперь опять называются Воробьёвыми.

Сначала я поехал на Моховую.

Прихожу на филологический факультет — а у меня даже документы не берут, потому что они плохие и неподходящие. Тогда я пошел на факультет журналистики — то же самое, на философский — не берут, на экономический — не берут. На юридический и восточных языков я и сам не хочу, а больше на Моховой факультетов нет, кончились.

И я поехал на Ленинские горы. В обычных зданиях — физический, химический и биологический факультеты: это неинтересно. Интересно учиться в высотном здании. А в нём три факультета: геологический, выше — механико-математический, а на самом верху — географический. Но главное — вращающиеся двери! Я такое только в кино про Чарли Чаплина видел.

И я решил — буду учиться только здесь!

Сел в лифт и поднялся на самый верх, а на самом верху — географический факультет. Иду на кафедру капиталистических стран — не берут документы, на кафедру социалистических стран — не берут.

Спустился вниз, вышел из высотного здания, а напротив него — памятник Ломоносову. Я встал рядом:

— Михал Васильич, вот ты в Москву бог знает откуда пешком пришёл, и тебя взяли, а меня, москвича, не берут

— попробуй ещё раз

Ну, я и попробовал, опять поднялся на самый верх, пошёл на кафедру СССР (так тогда называлась Россия со своими колониями), наконец-то мои документы взяли, потом я сдал все экзамены на пятёрки и поступил, учился почти на одни пятёрки (а в школе — на одни тройки), кончил первым или одним из первых из 175 человек, получил работу в институте географии Академии наук и вот уже более полувека работаю профессиональным географом.

Когда меня спрашивают, почему я пошел в географы, я всегда отвечаю: «потому что двери были вращающимися».

Был такой знаменитый древнегреческий философ, Платон, я его очень люблю. Он говорил: «человек — любимая игрушка Бога, поэтому к Богу надо относиться серьёзно, а к человеку — шутя и улыбаясь». И я к себе всегда так и отношусь.

Детские болезни

Когда я родился, шла война. Я родился длинный и худющий: 54 сантиметра рост и всего 2700 граммов весу. Бабушка, увидев меня в первый раз, так и сказала: «палка дров», она вообще плохо говорила по-русски. Но если бы спросили меня, то я сказал бы: «нет — Буратино».

Врачи в роддоме сразу определили: «не жилец», и с этим диагнозом я живу уже, страшно сказать, 73 года.

У мамы к тому времени были две маленькие дочки: одной пять, другой три года, они родились перед войной, и все эти годы мама недоедала, чтобы им доставалось немного больше. Поэтому на меня у неё молока не стало довольно скоро, и меня перевели на питание донорским молоком. Были такие специальные пункты детского питания, где выдавали для грудных детей специальные молоко, кефир и молочные смеси-каши.

И вот однажды все младенцы, получавшие донорское молоко, отравились, все пятьдесят грудничков. И их всех забрали в детскую больницу на Соколинку. Эта страшная болезнь называется диспепсия.

Матери приходили кормить своих детей в эту больницу, по нескольку раз в день.

И им, то одной, то другой, говорили: «завтра не приходите». Это значило, что ребенок умер. И так — изо дня в день. И моя мама всё ждала, когда и ей скажут эти роковые слова.

Но ей не сказали.

Из 50 человек выжило двое, только двое.

Но я ничего этого, конечно, не знал и не помнил.

А самое первое моё детское воспоминание — больница, когда мне было уже года два. Я лежу в коридоре, потому что тогда все больницы были просто переполнены, и взрослые, и детские, и военные госпиталя. И вдруг появляется мой папа, я его сразу узнал: в военной форме и усатый. Усы жёсткие, щетинистые, но он — мой папа и пахнет моим папой. Он дал мне огромное красное яблоко. Когда он ушёл, я долго гладил это яблоко, не решаясь его весь день състь, потому что оно такое красивое и большое, а потом долго-долго ел его.

Жили мы, как ты знаешь, в Ленинграде, в большом голодном и больном городе. И мы, дети, постоянно болели: то коклюш, то свинка, то корь, то бронхит, то ещё что-нибудь повальное. У меня к этому букету была ещё хроническая ангина и цинга. Цинга — это болезнь дёсен, когда организму не хватает витаминов, других полезных минералов и веществ. От одного вида лимона у меня из дёсен выступала кровь, и от твёрдой пищи она выступала, и все зубы шатались и легко выламывались. Я болел цингой лет пять, пока мы не уехали из Ленинграда.

И я хорошо помню, как однажды весной я лежу в постели, опять чем-то болею, а высоко в окне, сквозь колышущуюся белую тюлевую занавеску вижу, как ветер мотает ещё голые ветки дерева, а по небу быстро-быстро несутся маленькие лёгкие облака: «вот, они все, ветки и облака, качаются и несутся по небу, а я лежу, но они ещё долго-долго, наверно, всегда-всегда будут качаться и нестись, и занавеска всегда будет вот так колыхаться, а я скоро умру».

И мне стало нестерпимо жаль себя, и я понял, что такое смерть, и стал думать о ней и думаю с тех пор уже семьдесят лет. По возрасту мне уже пора о ней думать, но я думал всю жизнь. Ты знаешь, я люблю шутить на эту тему и уже не раз был очень близок к ней, но все мои шутки — не из презрения к смерти, а чтобы как-то приободрить себя. Вообще-то страшна не смерть, а впустую прожитая жизнь и старческая немощь, когда ты — только обуза для других.

Да, мы все тогда болели и многие из нас умирали.

Наша соседка, её звали Нина Мартынова, была очень красивой женщиной, совершенной блондинкой, хрупкой и изящной как китайская фарфоровая статуэтка. И у неё была дочка, такая же красивая и белокурая. Они ждали своего лётчика, мужа и папу, который не вернулся с войны, а ведь война уже кончилась два с половиной года тому назад.

На новый 1948 год она пригласила нас к себе на ёлку.

На ёлке не было никаких игрушек, только висели конфеты-подушечки, они были даже дешевле сахара, и на каждого из нас по яблоку кандиль-синап. Это такое продолговатое крымское яблоко, полупрозрачное, так, что матово видны семечки внутри. И такими же полупрозрачными были тётя Нина и её дочка. А весной они обе умерли от голода, истощения и ожидания своего лётчика.

Нам редко перепадали яблоки и ещё реже другие фрукты, если не считать клюквы, которую мы сами собирали на ближайшем болоте. Но когда это был кандиль-синап, меня охватывала необыкновенная и очень острая грусть. Почему такие красивые умирают?

Мы, дети, как могли, сами боролись со своими болезнями и смертью. От меня, например, прятали рыбий жир, потому что я мог выпить разом поллитровую бутылку этого жира, а ведь столько выдавалось бесплатно каждому ребёнку всего лишь раз в месяц. И в детском саду перед обедом нам наливали каждому столовую ложку рыбьего жира, мы выпивали его, тщательно облизывали ложки и заедали его чёрным хлебом с солью. Во многих семьях рыбий жир детям не давали, а жарили на нём картошку. Я приехал в Ленинград в 1960 году и нашёл наш дом в городке академии связи — прошло 9 лет, а дом всё также нестерпимо и невыносимо вонял прогорклым рыбьим жиром.

Мы ели мел и известку, какие-то первые травки, почки, корешки, грызли вар и деревянные ручки — мы отчаянно лечили себя и спасали своё хрупкое здоровье, которого, если честно, вовсе не было.

Когда мне было 7 лет

Здравствуй, Ваня!

Наверно, тебе будет интересно узнать, каким я был в твоём возрасте, в 7 лет, и что со мной приключалось тогда. Впрочем, не знаю, вправду ли тебе это будет интересно, а мне так точно интересно, ведь столько лет прошло, неужели что-нибудь помнится? Приготовься, это будет очень долгий рассказ, ведь у меня удивительно цепкая память, которая и сделала меня писателем.

Летом 1951 года мой папа окончил Ленинградскую военную академию связи и его направили в Тамбовский гарнизон. Вообще-то у него было филологическое образование, он изучал английский язык и английскую литературу, Шекспира, но началась война, и он попал на фронт связистом. Он воевал под Сталинградом и на Курской дуге, это были величайшие сражения Второй мировой войны. Получив три ранения и одну контузию, он был снят с фронта, но оставлен в Действующей армии и направлен на учёбу в Ленинградскую военную академию. Так мы, москвичи, на пять лет оказались в Ленинграде, который теперь опять называют Петербургом.

До войны у папы с мамой родились две дочки, во время войны — я, а после войны — ещё один сын и одна дочка, вот такая весёлая семейка. Родители наши, к сожалению, прожили недолго, отдав все свои жизненные силы нам, а мы все пятеро всё ещё живы, мы очень дружим и любим друг друга и наших бедных родителей, так рано ушедших из жизни.

Тамбов находится к югу от Москвы, а Ленинград — к северу, поэтому мы по дороге остановились в Москве на целый месяц. В Москве у нас жили папины и мамины родители, а ещё сестры и брат папы, сестра и брат мамы, а у них куча детей, наших кузенов и кузин, а ещё — дальняя родня, но все очень хорошие и добрые люди — их было очень много. Вся папина родня говорила, что я похож на папу, «ну, вылитый Женя!», а вся мамина родня в один голос говорила: «ну, вылитый дедушка Саша!». Я, конечно, не возражал, потому что и папа — хороший человек, и дедушка Саша — хороший человек, и это очень хорошо, что я похож на обоих, правда? Хотя они, конечно, очень были непохожи друг на друга.

В комнате бабушки Оли жила она с дедушкой Сашей, ещё там жили мамин глухонемой брат Лёва с женой Галей и дочкой Аней (они все уже умерли), мамина младшая сестра Наташа с мужем Сашей и двумя дочками, Леной и Мариной (жива только Лена, все остальные тоже умерли), нас семеро, а ещё дядя Петя Горшков — он нам никакая не родня, но наша семья жила у него, на железнодорожной станции Титово, потому что нас во время войны из Москвы эвакуировали туда. Как мы все помещались в этой комнате?! —как-то помещались. И было очень весело.

Иногда бабушка Оля отправляла нас, детей, всех восьмерых, в Измайловский лес, за малиной или грибами. Большие дети, от Светки до Ленки (она была на год старше меня), получали фунтовые банки, а мы, «малышня», полуфунтовые, из-под черешневого компота. Знаешь, что такое «фунтовая банка»? это банка в 410 граммов. В русской армии полагался фунт мяса на одного солдата в день. Его выдавали тушёнкой. Россия снабжала мясом все армии своих союзников, Антанты. И эта тушёнка так всем понравилась, что с тех пор русский фунт, 410 грамм, стал стандартом всей консервированной продукции в мире, так называемой «условной банкой». Мы могли есть в лесу малины столько, сколько захотим, но свою банку надо было собрать и сдать бабушке Оле: она была мастерица варить варенья.

В лесу стояли великолепные, очень красивые сосны. К сожалению, почти все они во время войны были спилены на дрова. А потом спилили и оставшиеся, светлые, янтарные, залитые солнечным светом. Вместо них посадили ровными рядами березы, и лес превратился в парк, но это уже после моего детства.

Дедушка Саша работал бухгалтером в Министерстве сельского хозяйства, а бабушка — бухгалтером в столовой общежития ветеринарного института. Эта столовая работает до сих пор, если хочешь, я покажу тебе её, когда ты будешь в Москве. Каждый вечер она возвращалась домой со своим большим ридикюлем и выдавала каждому из нас восьмерых, Светке, Ольке, Ленке, мне, Мишке, Маринке, Наташке и Аньке каждому своё — конфетку, печенюшку, что-нибудь сладенькое. Мы все считали, что бабушкин ридикюль — это нечто волшебное и очень вкусное.

В их комнате в бараке, в комнате на втором этаже, было два замечательных предмета.

Первый — книжный шкаф с вензелем САГ, что означало САФОНОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ, то есть дедушка. А второе — буфет, в котором стояли графинчик, рюмки, стопки и бокалы синего кобальта: в нашем доме вино и водку никогда не наливали из бутылки, только из графина, и никогда просто водку — бабушка настаивала её на лимонных корочках. Всё-таки, она была дочкой самого знаменитого пензенского мельника, а дедушка службой на железнодорожном телеграфе добился личного дворянского звания и был, говоря по-немецки, fon Safonov.

Совсем недалеко жили бабушка Роза и дедушка Давид, который страшенно чихал и однажды, когда я играл у него в ногах, так чихнул, что я на несколько лет остался заикой. Был он фантастически интересной личностью, но о нём я тебе расскажу несколько потом, но расскажу непременно — таких людей больше не бывает и никогда не будет. Это — эпоха! Умер он на следующий год. Люди говорят одно, врачи — другое, но я уверен: однажды он слишком громко чихнул.

Бабушка Роза была просто фантастическим кулинаром. Я никогда не любил свою еврейскую родню, потому что они при нас всегда говорили на своём гортанном идише, а молились на ещё более гортанном иврите. Я ничего этого не понимал и очень обижался. Зато, чего бы бабушка Роза ни готовила, всё было необыкновенно, пышно, вкусно. Я считал, что это какое-то колдовство и отказывался есть — бывают же такие дураки на свете! Но, если бабушка Оля жила на втором этаже барака, то бабушка Роза — на первом, и у неё был палисадник, в котором росли туи, а также мальвы, вьюнки и золотые шары -— цветы, которые я, житель каменного Ленинграда, очень полюбил.

А потом мы всё-таки поехали в Тамбов.

Не доезжая до Тамбова, мы попали в Мичуринск, и я был потрясён уходящими за горизонт яблоневыми садами, ведь я так любил яблоки.

В Тамбове, в военном городке, у меня сразу появилось много друзей. Мы не дрались, мы боролись: кто повалил на лопатки, тот и победил. Я был сильнее всех, но я знал, что это нехорошо, потому что слабый не потому слабый, что плохой, а потому что ему плохо. Изо всех своих тогдашних друзей я помню только Мишку Сыроваткина, и скоро ты поймёшь, почему именно его.

1 сентября я пошёл в мужскую среднюю школу №52 — тогда были мужские и женские школы. Я нёс, как и все, тяжёлый букет, в котором было много цветов, в центре огромный мясистый георгин, а по краям два гладиолуса, похожие на пики или мечи.

Директор школы, большой грубый мужчина в начищенных армейских сапогах, мне очень не понравился — он был строг и от него воняло чем-то неприятным, а наша учительница, Анна Ивановна, была молодая, красивая, добрая и мне сразу понравилась. Каждый день она доставала из своего маленького чуланчика бутыль с фиолетовыми чернилами и подливала их в наши непроливайки, вделанные в парты. Ещё в чуланчике хранились половая тряпка, ведро, тряпка для доски и мел, много мела. Я с Ленинграда любил мел и даже штукатурку. И здесь я довольно быстро сгрыз весь классный запас мела.

Я не знаю, Ваня, что тебе более всего запомнится из твоего детства, а мне тогда всегда хотелось есть. И мы ели всё подряд: первую траву, липовые почки, кленовые побеги, дикий щавель, манжетку, вар, извёстку — это в Ленинграде. А в Тамбове мы бегали за подводой с сердитым мужиком. На подводе кучей лежал жмых, мы отрывали по куску и грызли его, он был твёрдый — не укусишь и липкий, но именно это нам почему-то нравилось. В ворохе жёлтых тополиных листьев мы пекли картошку и ели её с принесённой в спичечном коробке солью. Этот запах костра и печёной картошки до сих пор — один из самых дивных ароматов моей жизни. Дорога в школу была очень длинной, километра три. Половину пути мы шли по железнодорожной насыпи. Не знаю, почему, но тогда железнодорожный балласт был галичным, а между камнями иногда попадались раковины перловицы. Некоторые их них были ещё живыми. Мы их жарили на костре и ели, тоже с солью. Вот почему я так люблю устрицы, мидии, вообще всякие ракушки.

Мы с тобой оба сентябрьские, только я на пять дней старше тебя. Я не помню, что мне дарили обычно на день рождения, но, когда мне исполнилось семь лет, мама подарила мне огромный арбуз. В сентябре арбузы бывают самыми красными, самыми вкусными и самыми большими. И мама подсказала мне: пригласи всех своих друзей. И я их пригласил. И они налетели на арбуз, вместе с моими сёстрами и братом, и мы вмиг его съели, потому что в Ленинграде арбузов никогда не было. Мои родители оба — волжане. Мы потом ели арбуз по-волжски, с вареной картошкой, воблой или селёдкой. Мама покупала свежую воблу и вялила её на бельевой верёвке на прищепках, как бельё. А ещё мы, по примеру соседей, вялили на крыше нашего сарая урюк и курагу.

Вскоре наступила настоящая осень, с дождями. Мама сшила нам из медицинской клеёнки плащи, только для школы. А ещё у меня были галоши. Ты знаешь, в Тамбове такая грязь —я больше нигде такой не видел, жирная, чёрная, чавкающая, ведь Тамбов стоит на чернозёме. И однажды я, возвращаясь из школы, влип в такую грязищу, что у меня утопли в ней обе калоши, сначала одна, потом другая, вместе с ботинками. Одни носки остались. Я их снял, сунул в карман и дальше пошёл босиком.

Мама дома только ахнула. На мне вообще одежда и обувь горели: пошёл играть в футбол — потерял пальто, полез через забор —порвал штаны, сунул камень в карман — он и прохудился, а уж кепки и тюбетейки…

В нашем военном городке был клуб, где показывали кино. Для детей билет стоил рубль, а по воскресеньям и вовсе бесплатно. И мы каждый фильм смотрели по многу раз: «Тарзан», «Свадьба с приданым», «Чапаев» — эти фильмы мы знали наизусть.

И вот настала зима. Снегу в январе навалило столько, что от паровоза была видна только верхушка трубы и пар из неё. Морозы стояли страшные, под сорок, в школу мы при температуре ниже -25° не ходили, за зиму таких дней набежало больше месяца.

У нас в военном городке было много бродячих собак, одну из них, Розку, грустную, тихую и вечно голодную, мы подкармливали, как могли. Собаки жрали всё, даже свои какашки, и я, честно, боялся их. Однажды я катался с горки, наступил вечер, и я оказался один. Съехал с горки, а тут — собаки. Окружили меня и начали подбираться. Я со страху так громко закричал, что из дому выбежала моя старшая сестра Светка и прогнала их. Сама-то она собак боялась панически, но, если надо защитить нас, младших, тут она не то, что собак — волков, львов и стадо слонов разогнала бы.

Помимо Розки у нас ещё появился кот Васька, правда, через год он оказался Васёной и принёс нам несколько котят, симпатичнейших — мы их соседям раздали, потому что и в домах, и в сараях было полно крыс и мышей, а Васёна была ловкой крысоловкой.

В наш военторг белый хлеб, сайки, привозили раз в неделю. Тесто было кислое, липкое, сайки быстро черствели и становились каменными, становились бы каменными, если бы мы давали им черстветь. Привозили хлеб рано утром, и надо было караулить очередь, иначе могло не достаться. Все знали, и соседи, и продавщица, что нас пять человек детей и мама не работает, но правило было жёсткое — больше двух саек в одни руки не давать. И мы часов с шести утра прячемся под деревьями рядом с военторгом в скрипучий мороз до семи, а, если хлебовозка опаздывает, то и до восьми утра.

Зимой часто отключали свет, и мы сидели при керосиновой лампе или при свечке. В ту зиму я полюбил читать и мог читать хоть всю ночь. «Сашка, кончай читать — глаза сломаешь» — говорила мама. «Угу» — отвечал я и продолжал читать. Строго говоря, читать мне разрешали сколько угодно, вволю.

Весна всё-таки настала!

Прилетели грачи, они вили гнёзда, выводили птенцов — и мы всё это видели близко-близко. На реке Цне шёл оглушительный ледолом и ледоход. Вода разлилась по всему городу, люди плавали по улицам на лодках. Вместо трёх километров дорога в школу стала 12. Я пришёл только к третьему уроку, и Анна Ивановна сказала, чтобы я неделю в школу не ходил — я единственный, кто пришёл.

Нам выделили огород. Мы посадили на огороде картошку. Мама очень хорошо разбиралась в сельском хозяйстве, поэтому мы сажали не саму картошку, а картофельные очистки. Все смеялись над нами, пока мы не собрали осенью урожай: чистая крупная картошка, ничем не больная, чистая, 12 картофелин в ведре, вот какая крупная.

Я, как мама, решил стать агрономом и поставил опыт: «скрестил» семена тыквы и огурца, ведь они — близкие родственники. Я осторожно надрезал тыквенные семечки, вставлял в надрез огуречные и связывал их ниточкой. Теперь я понимаю: мама рядом с моими «гибридами» посадила потихоньку простые семена, они взошли и дали урожай: крупные белые огурцы. Я гордился своими «гибридами» и своим агрономическим опытом.

В конце мая первый класс кончился и начались летние каникулы. Мишка Сыроваткин и я решили убежать из дому в Москву. У нас было рубля два денег — этого могло хватить на четыре пирожка с повидлом, и совершенно новенькая красивая тетрадь. Мы предложили её машинисту на вокзале, чтобы он нас довёз до Москвы, но он не взял. Жаль — тетрадка очень красивая была, и на обложке иностранными буквами напечатано.

В поезде, в общем вагоне, было битком народу и почти все — зайцы безбилетные. Кто-то крикнул «кондуктора идут!» и все ломанулись в последний вагон, а оттуда — на крышу. И мы с Мишкой. На крыше вагона было радостно и весело — ветер дул в лицо и сыпалась паровозная сажа.

Вечером нас всех сняли с крыши вагона на какой-то станции, и мы пошли по шпалам дальше. Настала ночь, мы стали проситься в домик обходчика, но нас не пустили, и мы шли и шли, пока не пришли на большую станцию Сабурово. Я впервые увидел ночные паровозы: они маневрировали, испуская облака пара и визгливые гудки, им из маслёнок с длинными тонкими носиками смазывали колёса и другие детали. Это было завораживающе красиво. Утро настало седое и туманное, Мишка спал, а я всё толкал его «пошли, пошли, а то нас поймают». И нас действительно поймал милиционер. Он привел нас в свой кабинет и долго расспрашивал, кто мы такие. Мы не врали. Потом нас посадили на поезд вместе с другим милиционером и привезли назад, в Тамбов. На вокзале он передал меня маме. У неё было чёрное от горя лицо. Меня не ругали и не наказали. Я был очень голодным и после еды мгновенно заснул. Оказывается, мы путешествовали три дня. Может, именно тогда мне и выпала судьба географа?

Летом к нам в гости приехал дедушка Саша. Мы полюбили с ним подолгу разговаривать на самые разные и важные темы, часами, а потому и друг друга полюбили.

Дедушка Саша в жизни испытал много невзгод. Он много читал и был очень умным. Благодаря ему я многое понял, а, главное, я стал интересоваться именно тем, что не знал. Он всегда говорил тихим голосом, потому что он был необычайно добрым человеком.

Вот, наверное, и всё.

И так долго я могу рассказывать про каждый год своей жизни, но это уже не интересно, потому что интересно только то, чего не было, нет и никогда не будет, что ты придумаешь сам.

Про Александра Гумбольдта

Ваня, здравствуй!

Очень скоро тебе исполнится семь лет, и ты пойдёшь в первый раз в школу. Это — самое подходящее время для размышлений: а на кого надо быть похожим? Кого взять за образец?

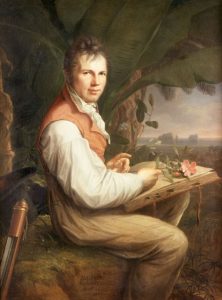

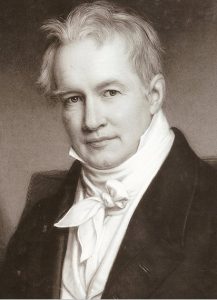

Ты уже много знаешь, много учишься и многим интересуешься — я горжусь тобой, ты уже сильно обогнал меня, семилетнего. У тебя великолепная коллекция минералов, ты знаешь карту Земли и Космоса, историю и географию, свободно владеешь двумя языками, разбираешься в технике и сельском хозяйстве. Именно поэтому я хочу рассказать тебе о человеке, твоём великом соотечественнике, об Александре Гумбольдте.

Он прожил богатую, интересную и очень правильную жизнь, а потому прожил 90 лет — в те времена, как ты знаешь, так долго очень мало, кто жил.

Он был географом, прежде всего. И потому он очень много знал. Это была настоящая ходячая энциклопедия: он был также метеорологом, климатологом, физиком, ботаником и зоологом. И он был великим путешественником.

Америку открывали не менее четырёх раз: сначала это сделал викинг Эрик Рыжий. Потом, спустя несколько веков — Христофор Колумб, который думал, что открыл Вест-Индию. Он так и умер, не узнав, что же он открыл. Вслед за тем Америго Веспуччи, никуда не плавая, буквально на кончике пера открыл и назвал своим именем Америку. А четвёртым был Александр Гумбольдт — он научно описал эту огромную страну.

Он очень любил путешествовать, как ты и как я, но своё первое серьёзное путешествие по Южной Америке он совершил только в 30 лет! Его попутчиком был французский ботаник Бонплан.

Какая огромная разница: один исследовал, изучал, пытался понять, построить теорию, а другой просто путешествовал и кропотливо собирал ботаническую и зоологическую коллекции. Кто теперь знает Бонплана?

Это путешествие заняло пять лет. Результаты их путешествия были впечатляющими. Гумбольдт открыл Анды, доказал, что Ориноко соединяется с Амазонкой, дал точную топографию и координаты многих мест. Коллекция растений и животных составила 4 тысячи видов, из них почти половина не была известна науке.

Гумбольдт совершил ещё два великих путешествия: в Тибет и в Россию. Он очень помог России освоить рудные и кристаллические богатства Урала. А потом он написал книгу «Космос», которая остаётся до сих пор непокорённой вершиной в географии уже почти 200 лет. Когда мы в университеты изучали землеведение с основами астрономии, мы знали, что почти все учебники просто пересказывают «Космос» Александра Гумбольдта. И всё равно мир остаётся открытым для дальнейшего познания.

У Александра был брат, которого звали Вильгельм. Оба они получили великолепное домашнее образование, ведь тогда школ и гимназий почти не было. Вильгельм тоже стал великим ученым, филологом. Вместе они создали в Берлине Гумбольдтовский университет — в Германии, и в Европе, и в России, и в Америке уже было много университетов, сотни университетов, но братья Гумбольдты перевернули страницу истории — они создали университет, который давал самые массовые профессии: врачей, юристов, инженеров, агрономов, учителей — мы живём в мире профессий, мы все учились в гумбольдтовских университетах и ещё долго будем учиться. Как знать, может и тебе придётся учиться в университете, где люди получают очень важные и нужные профессии.

Ты тоже уже получил очень хорошее домашнее образование, ведь чтобы получить образование, надо быть образованным человеком, вот какой парадокс. И очень важная деталь: ты не только получил образование — ты его взял и продолжаешь брать. Это — твоя инициатива, твоя жажда нового знания — пусть никогда не утолится эта жажда, как она оставалась неутолённой у Александра Гумбольдта. Как и ты, он был всеяден: он изучал и хорошо знал финансы и экономику, медицину, физику, математику, ботанику, археологию, греческий язык, геологию, геодезию, любил поэзию и прекрасно рисовал. Его первая научная работа называлась «О рейнских базальтах». У него было множество профессий, но прежде всего он был высокообразован. Его пример точно говорит нам: образование — ни для чего, оно само по себе ценно. И это отличает образование от получения профессии. Надо уметь ценить и то, и другое — ты понял, почему?

Знаешь, Ваня, я в жизни понял всего три вещи:

— богат не тот, кто много имеет, а тот, кто умеет много тратить

— умён не тот, кто много знает, а тот, кто умеет пользоваться знаниями

— мир устроен так, чтобы человек мог его познавать

Я очень хочу, чтобы ты стал географом, а если ты выберешь другой путь — тоже хорошо. Но мне хочется, чтобы ты полюбил Александра Гумбольдта и следовал за ним: в трудах, в размышлениях, в желании понять и познать этот мир.

Л. Беренсону и Ф. Петровой

Я, конечно, утрирую вашу позицию, но «в борьбе за отмену смертной казни надо идти в палачи» — вот реально что советуете, уважаемые, но не мне, а семилетнему мальчугану

А. Левентову. Вы не утрируете, а искажаете, приводя в аналогию «казнь — палач» . Если речь идёт о такой обоюдоострой теме, автор мог её просто обойти в общении с семилетним мальчиком. Я, кстати, отнёсся с пониманием к возможному авторскому ходу (предостережение от возрастного радикализма). Но уж если Вы посчитали нужным коснуться этой нравственной нормы, то, по-моему, стоило дать ей другое направление. Но я автору не советчик, а это всего лишь читательские размышления.

Это случай прямо из работы В. Лефевра «Алгебра совести», которую я в 70-е, конечно, не знал и не читал, так как она ещё не была написана. Итак, я могу совершить Добро (для своей семьи и себя лично), если пойду на заведомое зло (буду напрямую работать на ГУЛАГ), что, по Лефевру, является злом. Он же предлагает и математически доказывает, что единственным этическим решением является отказ от действия. Мне стыдно, что над этой этической задачей я промучился тогда всю ночь — решение должно быть автоматическим и моментальным. Но только таким.

Саша, с удовольствием прочитала твои письма Ване. Со всем согласна, кроме этого:

«Я всю ночь не спал и всё думал: идти мне на новую работу или отказаться? И, знаешь, к утру я принял решение отказаться, потому что лучше я буду продолжать скверно жить, но жизнь несправедливо сидящих в тюрьме не будет зависеть от меня, и они не будут проклинать меня, как они проклинают своих судей и тюремщиков.»Может, стоило согласиться и попытаться помочь беднягам? И быть непричастным злу, конечно, здорово и важно, но бороться со злом все же другой уровень.

Я непричастен ко злу, а это так же важно, как и бороться со злом.

Написано для всех внуков.

Мне понравилось, хорошо написано, поучительно, но без менторской претензии, без назойливого назидательства, без возрастного и родственного апломба. С интересом прочту продолжение. Лишь с одним утверждением автора-дедушки не соглашусь: «Я непричастен ко злу, а это также важно, как и бороться со злом». Если сказано, чтобы уберечь внука от юношеского радикализма, могу понять, но как этический принцип (независимо от написания: также или так же), сомневаюсь. Жизненная позиция «Моя хата с краю» равно уязвима как в поведении Ивана, так и Йоханана.

Очень хорошо написано, от сердца…автор щедро делится с нами личным, сокровенным, выстраданным…а это дорогого стоит…

Подобно Мелвиллу он выстраивает «сквозной» сюжет, где реальность перемешана

раздумьями, полезными знаниями и впечатлениями…это хорошо…

Спасибо, Александр…

P.S. Вспоминаю свою юность, как мы, рабочие ребята, убегали к морю, в обеденный

перерыв, в рабочих, промасленных спецовках, которых мы стеснялись и прятали,

оставаясь в плавках (раздевалку закрывали), садились на скалы и смотрели на море, тогда еще полное кораблей и мечтали, о путешествиях и разных странах…

Мало кто их реализовал…

«Случайно на ноже карманном

Найди пылинку дальних стран —

И мир опять предстанет странным,

Закутанным в цветной туман!»

Прекрасно написано!

Единсвенно жаль, что внука не зовут, к примеру, Йонотан.

Хорошие письма!