![]()

Эту книгу ждал каждый ленинградец. И всё-таки трудно было представить, что за эту работу возьмётся не солидная группа учёных-историков, а всего лишь один человек — Абрам Вениаминович Буров. Ленинградец, военный журналист, подполковник в отставке. Написал — потому что считал это для себя главным делом жизни.

Вспоминая…

О Михаиле Жарове, Абраме Бурове, Александре Косареве и о семье Вознесенских

Лев Сидоровский

27 ОКТЯБРЯ

27 ОКТЯБРЯ

«ЦЫПЛЁНОК ЖАРЕНЫЙ ИДЁТ!..»

121 год назад родился Михаил Иванович Жаров

СТАРАЯ телефонная книжка хранит запись: «Михаил Иванович Жаров. 227-41-45. Москва, Котельническая наб., 1/5, корп.»Б», кв. 105». Помню, пока добирался сюда, в знаменитую высотку, он за мной следил — с многочисленных киноафиш, расклеенных по всей столице. Потому что тогда, в 1970-м, только-только вышел на экраны «Деревенский детектив» — вот и встречали меня повсюду лукавые глаза участкового Анискина…

Впрочем, это лицо — даже под самым изощренным гримом — я, конечно же, с самого малолетства ни с чьим другим спутать не мог, потому что оно принадлежало и бандиту Жигану, и конторщику Дымбе, и царедворцу Меншикову, и палачу Малюте Скуратову, и партизану Русову, и прохиндею Еропкину, и прочим давним моим знакомцам. В тот вечер мы с Жаровым так или иначе их вспоминали, а за окном далеко внизу светился город. Вид отсюда был такой, что я невольно ахнул. И Михаил Иванович с моим восхищением согласился:

— Да, красотища!.. Жаль, Самотёку, где родился и рос, отсюда не разглядеть…

* * *

ОТЕЦ трудился в типографии Бахмана печатником, вот и маленький сын уже с восьми лет на школьных каникулах там наборщиком, за пятьдесят копеек в день, подрабатывал. Потом, шестнадцатилетний, оказался в бессловесной массовке оперного театра Зимина. Однажды Шаляпин пел Мефистофеля, а зачарованный великим артистом юный статист, стоя в кулисе, невольно повторял мимику его лица. Помреж возмутился: «Ты чего Федору Ивановичу рожи корчишь?!» Когда всё разъяснилось, Шаляпин подарил поклоннику свое фото с надписью: «Мише Жарову, который — я верю — рожи мне не строил». Тогда же они оба «в одной фильме» появились на киноэкране: Шаляпин там был Иваном Грозным, а Жаров — с приклеенной бородой, на коне — изображал опричника…

Потом власть в стране захватили большевики, началась Гражданская война, и Жаров в составе Первого передвижного театра Красной Армии отправился с выступлениями на Восточный фронт. Домой вернулся не один, а с некой Диной. Вскоре у них родился сын Женя (с которым я спустя четыре десятилетия познакомлюсь на невском берегу: Евгений Михайлович Жаров, всем своим обликом невероятно похожий на отца, под опекой Николая Павловича Акимова играл в нашем Театре Комедии).

Сам же Михаил Иванович в 20-е годы блистал и в Баку, и в Казани, но особо уморительно азартным оказался на сцене Театра Мейерхольда, а после в Камерном, Таиров открыл в артисте совсем новые краски. И всё же окончательно свою сценическую судьбу Жаров связал с Малым театром, где прослужил с 1938-го до конца жизни…

* * *

НО ТОГДА, в 1970-м, я нагрянул к Михаилу Ивановичу прежде всего как к знаменитейшему киноартисту. Конечно, он обрел некую известность еще на «немом» экране (например, в лентах «Мисс Менд» или «Два-Бульди-Два»), однако подлинную славу артисту принесла «Путёвка в жизнь», где мой собеседник классно сыграл бандита. Услышав мои комплименты в адрес этого самого Жигана, Жаров хохотнул:

— Видите ли, какая штука… Хотя успех «Путевки…» был невероятный (например, в московском «Колоссе» она шла при переполненном зале несколько месяцев с утра до вечера), лично я тогда же начал испытывать довольно неприятное ощущение. Стоило мне оказаться в людном месте — например, в трамвае или гастрономе, как сразу вокруг образовывалась пустота. Жигана-то играл без грима, вот люди, узнавая мою физиономию, и думали: «Чёрт его знает! Может — артист, а может — и жулик. Лучше от греха подальше…» Как-то в магазине у меня из кармана вытащили трёшку. Выхожу на улицу — кто-то окликает: «Товарищ Жаров!» Смотрю — длинный парень держит за руку вихрастого подростка. «В чем дело?» — спрашиваю. Парень: «Вот вам ваши три рубля. Извините этого молокососа». И замахнулся на мальчишку: «Эх, ты, своих не узнаёшь!»…

Тут я заметил, что особую краску Жигану добавляла его песня — тем более что это вообще был самый первый в стране звуковой фильм. Впрочем, и потом почти каждый герой Жарова непременно что-нибудь напевал. Наверное, не случайно? Михаил Иванович усмехнулся:

— У меня нет ни голоса, ни слуха, и всё-таки всегда просил и прошу режиссера дать моему герою хоть какую-нибудь песню. Ведь в песне еще полнее можно раскрыть человеческую душу, характер, личность. Поэтому мне было очень важно, чтобы Жиган под блатную музычку вопрошал: «Для чего я на свете родился, для чего родила меня мать?..» Или пел такое: «Нас на свете два громилы. Гоп-тири-тири-бумбия!..»: А в «Возвращении Максима» и «Выборгской стороне» мой Платон Дымба — «свободный анархист, король бильярда» — выдавал под гитару с надрывом: «Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный, цыплёнок тоже хочет жить…» Потом мальчишки мне прохода не давали, дразнились: «Цыплёнок жареный идёт!» А по поводу Жигана приставали: «Эй, ты, зачем Мустафу убил?!» Такая вот популярность…

Да, популярность у Михаила Ивановича была оглушительная. Как-то, отдыхая на юге, прогуливался в правительственной резиденции и повстречал Сталина. Хотел было юркнуть в сторону, но вождь игриво ему сказал: «А я вас знаю!». «Конечно, — растерянно буркнул Жаров, — меня все знают».

В ту пору у режиссеров был он нарасхват: у Владимира Петрова в «Грозе» предстал озорником Кудряшом, а в «Петре Первом» — неунывающим Меншиковым; у Исидора Анненского в «Медведе» — громогласным помещиком Смирновым, а в «Человеке в футляре» — жизнерадостным учителем Коваленко. Про колоритнейшего конторщика Дымбу в трилогии Григория Козинцева и Леонида Трауберга речь выше уже шла… Бывшие студенты ЛИСИ, ставшие в сорок первом народными ополченцами, рассказывали мне, как часто между боями вспоминали они дьяка Гаврилу из фильма «Богдан Хмельницкий», которого сыграл их любимый артист Жаров. Лучший снайпер Лёва Вертоусов, как и Жаров на экране, выпучивал глаза и потрясал кулаками: «Хлопцы! Рубайте ляхов аж до самого пупа! А не будете их рубать — попадете в геенну огненную, и черта лысого, а не рай вы побачите!..» В бою на Луге, сраженный пулей, он успел прошептать именно эти слова… Услышав от меня эту историю, Михаил Иванович вздохнул:

— Да, когда актер и зритель связаны вот такими духовными нитями, возникают удивительные истории. Недавно после спектакля ко мне за кулисы пришли четверо офицеров и показали старый снимок: «Узнаёте?» Я увидел себя и четырех молодых танкистов, с которыми запечатлелся летом сорок первого, в перерыве между съемками фильма «Оборона Царицына». И офицеры написали на снимке: «В память о встрече под Сталинградом в первые дни Великой Отечественной войны от гвардейцев танкистов-катуковцев. Это фото прошло боевой путь до Берлина»… Еще вспоминаю, как однажды выступал в госпитале перед солдатом, у которого на лице из-под бинтов видны были только глаза. Много дней солдат находился в шоке. Я наклонился к этим глазам и стал читать им рассказ про «тетю Клёпу из Пензы». (Помните, фильм «Актриса»?). И глаза вдруг наполнились слезами, а потом — улыбнулись. Врач сказал, что я сделал то, чего не могла сделать медицина…

* * *

ПОСЛЕ той самой Дины у Жарова случился роман с актрисой Людмилой Полянской. Уйдя из семьи, жил с новой женой в коммуналке. Два сына умерли младенцами. С ростом популярности появились деньги. Получил в центре Москвы квартиру, которую заполнил предметом главной своей страсти — книгами… Третьей его женой стала бесподобная Ольга Андровская (их дуэт в фильмах «Медведь» и «Человек в футляре» великолепен!)… В 1943-м на съемках «Воздушного извозчика», где Жаров играл немолодого, отважного летчика Баранова, влюбился (не только по сценарию) в Людмилу Целиковскую, которая была на двадцать лет моложе. Так возникла четвертая семья. После «Воздушного извозчика» они на экране были вместе в «Иване Грозном», «Близнецах» и «Беспокойном хозяйстве» — эту комедию специально для Людмилы Михаил Иванович даже сам поставил… Однако скоро она увлеклась архитектором Алабяном — этот разрыв закончился для Жарова бессонницей, сердечными спазмами и инфарктом…

И вот, отдыхая в Истринском санатории, познакомился с семьей известных врачей Гельштейнов и их дочерьми — Майей и Викой. Жарову было уже почти пятьдесят, Майе — почти двадцать, но вспыхнувшее между ними чувство оказалось сильнее всех предрассудков. Их счастье не знало границ. Однако почти следом в стране началась постыдная антиеврейская кампания, превратившаяся потом в «дело врачей». Родителей Маечки арестовали. В это черное время, когда от семьи Гельштейнов отвернулись, по сути, все, Жаров повел себя очень достойно. Руководство Малого театра сняло его с должности партсекретаря, кинорежиссеры перестали приглашать на киносъемки, но Михаил Иванович родителей жены не предал ни на миг. Более того, сам ставший изгоем, на одном из партсобраний, когда коллеги его «прорабатывали», в ответ резко заявил, что от Гельштейнов никогда не отречется. У них с Майей уже росла Анюта, только что родилась Лизонька. Кроме того, Михаил Иванович приютил и Вику…

Придя сюда, я не мог не ощутить нежность, которая связывала этого благородного человека с женой и дочерьми…

* * *

КАКИМ он оказался в домашней обстановке? Радушным, естественным, без «выпендрёжа»… Сам о себе поведал:

— Обожаю книги. Сейчас читаю «Убийство Кеннеди» Уильяма Манчестера. Когда работаю, обычно что-то под нос мурлычу или насвистываю. Впрочем, недавно заметил, что это, как правило, бывают вальсы. Под вальс, знаете ли, как-то уютно думается… Благодаря врачам, мое «любимое» блюдо сейчас — чай без сахара. А вообще из пищи обожаю всё домашнее, в кафе или ресторан захожу только в случае крайней необходимости. После ролей Дымбы и дьяка Гаврилы зритель, естественно, решил, что я люблю выпивать, — поэтому тем более избегаю ресторанов. Там обязательно подойдет какой-нибудь незнакомый товарищ: «Михаил Иванович, разрешите с вами выпить». Если откажешь, обидится — вот ведь какая ситуация… Дома иногда сам делаю водку — на чесноке, с перчиком, так, чтобы до носа продирало. Еще — настойку на перепонках грецких орехов… Что же касается театра и планов на будущее, то очень хочу сыграть Фальстафа в шекспировском «Короле Генрихе IV», но, увы, уже и не надеюсь… А самая большая мечта — работать, пока хватит сил…

Его сил хватило до 15 декабря 1981 года…

непременно на фоне афиши

Фото Льва Сидоровского

* * *

28 ОКТЯБРЯ

ХРОНИКА ВЕЛИКОГО ПОДВИГА

В этот день, 28 октября 1912 года,

родился Абрам Вениаминович Буров,

который создал уникальную книгу

«Блокада день за днём»

НАВЕРНОЕ, эту книгу ждал каждый ленинградец, особенно — если прожил здесь те восемьсот семьдесят два дня. И всё-таки трудно было представить, что за эту работу возьмётся не солидная группа учёных-историков, а всего лишь один человек. И хотя, повторяю, представить такое было непросто, но написал её всё же один человек — Абрам Вениаминович Буров. Ленинградец, военный журналист, подполковник в отставке. Написал — потому что считал это для себя главным делом жизни.

* * *

ТОГДА ЖЕ, в январе 1979-го, я, спецкор питерской «Смены», встретился со скромнейшим автором книги (кстати, тоже бывшим сменовцем) в его очень не большой квартире, где было тесно от толстенных папок с разными записями, вырезками, документами, а иногда и целыми «делами»… Листая эти страницы, не мог не ощутить масштаб поистине гигантского труда, который проделал журналист, создавая хронику ленинградской блокады.

Сколько же времени забрала эта работа? Он на мгновение задумался и медленно произнёс: «Семь лет плюс вся жизнь». И я понял, что это отнюдь не «красивые» слова. Ведь, чтобы написать книгу, надо было в этом городе долго прожить, страстно его полюбить, вместе с ним перенести самые трудные дни, месяцы, годы, своими глазами увидеть, как героически бились за него ленинградцы на Лужском рубеже и в лесах Карельского перешейка, на Ораниенбаумском плацдарме и в окопах Невского «пятачка»… Надо было увидеть, как падали люди на этих, воспетых поэтами проспектах — и от фашистских снарядов падали, и от голода, но духовные силы их оставались всё равно неистребимыми…

Замыслил журналист такую книгу ещё в пятьдесят пятом: тогда «Красная звезда» опубликовала его письмо в редакцию под названием — «Издать историю обороны городов-героев». «Думается, — писал Буров, — что первой и основной отличительной чертой такой истории должны быть документальность». Затем как бы подступами к этой самой главной его работе стали книги: «Твои герои, Ленинград», «Огненное небо», «По следам подвига», «Легенда без вымысла», «Человек не пропал без вести», «Линия жизни» — все строго документальные, посвящённые тем, кто грудью закрыл от врага город на Неве. Эти книги я увидел в его шкафу. А рядом — знаменитую «Брестскую крепость», которую автор, Сергей Сергеевич Смирнов, подарил хозяину квартиры с таким посвящением: «Сотоварищу по розыскам неизвестных героев войны и борьбе за их доброе имя».

* * *

ИТАК, «Блокада день за днем»… Как же она создавалась? Чтобы написать эту книгу, Буров прежде всего прочитал КАЖДЫЙ номер ВСЕХ газет, выходивших в Ленинграде с первого до последнего дня битвы за город, а также — ряд армейских и дивизионных. Чтобы написать эту книгу, он изучил десятки тысяч архивных листов. Чтобы написать эту книгу, он проштудировал многие десятки других документальных работ. Чтобы написать эту книгу, он просмотрел двадцать пять тысяч фотоснимков и, отобрав необходимые, сам, своим «Зенитом-3М», сделал все репродукции. А еще бесчисленные розыски очевидцев событий, встречи с ними, огромная переписка — дабы что-то прояснить, уточнить, дополнить…

И вот мелким, четким почерком исписаны тридцать пять «общих» тетрадей — почти 3500 страниц! Ведь составлять картотеку оказалось занятием бессмысленным: в самом деле, каких же размеров должна быть карточка, чтобы вместить информацию о событиях в жизни города и фронта за сутки? Для интереса я посмотрел, сколько места в тетради уделено ну хотя бы второму дню войны, когда всё еще только начиналось. Оказалось: три плотно исписанные страницы…

Все те семь лет его рабочий день начинался ровно в пять утра. Писал, и в памяти часто вставали события, которые пережил сам…

«1941 год. 14 июля, понедельник.

… Тяжелый бой вело Ленинградское Краснознаменное училище имени С.М. Кирова…»

Военный корреспондент газеты «На страже Родины» младший политрук Буров в тот день был рядом с курсантами…

«1941 год. 18 июля, пятница.

… Наступление наших войск в районе Сольцов создало угрозу коммуникациям 4-й танковой группы врага. С 14 по 18 июля противник откатился здесь на 40 километров. Советские войска выбили его из города Сольцы, отрезали 8-ю танковую дивизию врага от основных сил…»

И здесь ему быть тогда тоже посчастливилось. Говорю «посчастливилось» — потому что еще в июле сорок первого журналист своими глазами увидел, как наши могут гнать гитлеровцев, целых сорок километров!

«1941 год. 6 ноября, четверг.

… От прямого попадания бомбы обрушился массивный сводчатый потолок здания в Петропавловской крепости, где находилось общежитие типографской команды фронтовой газеты «На страже Родины»…»

Он хорошо запомнил эту ночь, когда вместе с другими работниками редакции раскапывал там груды битого кирпича, но спасти удалось лишь одного человека. Тринадцать погибли…

В книге — огромное количество разных воистину пронзительных фактов. Ну, например, — о директоре колпинского хлебозавода Василии Егоровиче Тимофееве. Он всю блокаду вел дневник. Когда в сорок первом, 21 сентября, Тимофееву при артобстреле оторвало — по самое плечо — правую руку, Василий Егорович через несколько дней вернулся на свой завод, работал и дневник тоже продолжал вести, но только уже левой рукой…

Или — такая история.

«1943 год, 30 марта, вторник.

… Среди раненых, доставленных в больницу «В память 25-го Октября», была молодая женщина на последнем месяце беременности. Осколки повредили ей обе ноги. Но больше всего её беспокоила небольшая рана на животе. Главный врач больницы, известный хирург Иван Петрович Виноградов, пришёл к заключению, что рана не поверхностная, а проникающая. Он немедленно приступил к операции, которая спасла жизнь женщине. Через 14 часов она разрешилась от бремени. И сразу же пришлось делать ещё одна операцию. На этот раз — новорожденному: в крестце у него оказался осколок…»

* * *

ПРЕДВАРЯЯ книгу, поэт-фронтовик Михаил Дудин во вступительном слове писал:

«… Автор совершил, казалось бы, невозможное, отобрав зерна мужества и верности советских людей, способные нести эти прекрасные гены будущим поколениям. Полагаю, что у этой книги будет долгий и завидный век…»

Что ж, Михаил Александрович оказался прав: 50-тысячный тираж, выпущенный «Лениздатом», был раскуплен ЗА НЕДЕЛЮ! Со всех концов страны в дом на Фонтанке и лично автору шли валом письма с просьбой: «Помогите приобрести книгу «Блокада день за днем»!» Например, знаменитый лётчик-испытатель Марк Галлай написал: «… Даже беглый просмотр книги даёт возможность понять, какую огромную работу Вы проделали — и в поисках материала, и в его селекции (последнее, наверное, было самым трудным), и получилось, вроде бы, по видимости, просто, а потому — сильно». В общем, то, что труд Бурова удался, было ясно сразу. (Для меня самого книга вмиг стала, что называется, «настольной», той самой энциклопедией блокадного Ленинграда, к которой в своей журналистской работе все эти годы обращался постоянно).

И стало очевидно: книгу необходимо переиздать. Но Буров от этого простого варианта отказался. Он считал, что книгу надо доработать, многое упущенное дописать, некоторые неточности исправить… За дело принялся без передышки: ему было уже почти семьдесят, прожитые годы давали о себе знать, здоровье пошаливало, так что спешил. Снова каждое утро подъем — в пять, снова в «общую» тетрадь мелким, четким почерком заносились все новые факты…

Руководство «Лениздата» заботы и тревоги старого писателя разделяло вполне. Однако обком партии был явно иного мнения. «Первый», Романов, не мог скрыть раздражения: «Почему это книгу о ленинградской блокаде (такое ответственное дело!) снова должен писать какой-то Абрам Буров, а не группа ученых, С ИМЕНАМИ, из нашего, очень солидного учреждения — Института истории партии Ленинградского обкома КПСС?» Так что рукопись уже была готова, но Романов своего решения не отменял…

Слава Богу, после 1985-го наступили иные времена, и выход долгожданной книги наконец стал реальностью. Да, еще в 1991-м мы могли получить эти два тома (ОБЪЁМ РУКОПИСИ ВЫРОС ПОЧТИ НА ТРЕТЬ), уже был набран текст, сделана корректура, все вроде бы шло к благополучному финалу, но… Наступила эпоха того пресловутого РЫНКА, бумага в цене выросла дико, торговля стала выставлять издательству немыслимые условия — и «Блокада день за днем» оказалась «нерентабельной»…

* * *

Я ВИДЕЛ эти гранки, прочитал уже набранные, но так и не пришедшие к читателю страницы: сколько же здесь о ленинградской блокаде, почти на каждом листе, было совсем нового, ранее не известного…

Например, рассказ об инженере с Металлического Александре Казимировиче Беседовском, который, падая от дистрофии, вёл подробную блокадную летопись своего завода и умер там же от голода… А вот — о героической гибели на Невском «пятачке» талантливого композитора, а тогда — просто лейтенанта Виктора Томилина… А вот — о том, как 29 декабря 1941 года живописец Михаил Петрович Горец привёз на саночках с Васильевского острова в Союз художников свой блокадный пейзаж, причём — в массивной позолоченной раме. Когда его, исхудавшего, еле стоявшего на ногах, спросили, зачем тащил такую тяжеленную раму, художник ответил: «Хочу, чтоб на блокадной выставке моя работа выглядела хорошо». Присел на диван и умер…

Ещё один эпизод:

«1941 год. 30 декабря, вторник.

… На новогодней елке в детском саду № 11, что на улице Рубинштейна, Дед Мороз водил хоровод и пел вместе с ребятишками. Только, несмотря на окладистую бороду, голос у него был женский, а глаза — полны слез. Потому что у воспитательницы Модестовой, которая исполняла роль Деда Мороза, в это утро от голода умерли сын и муж…»

Или такой факт.

Вспоминая 16 января 1943 года (когда уже завершалась Сталинградская битва, а у нас к своему победному финалу шла операция «Искра»), автор рассказывает, что в этот день в Берлине состоялось совещание высших чиновников министерства пропаганды, где Геббельс вдруг заявил, что выдержке, стойкости, искусству обороны немецким солдатам надо учиться на примере ленинградцев. И тут же распорядился, чтобы все высшие чиновники его ведомства обязательно посмотрели выпущенный в блокадном городе фильм «Ленинград в борьбе», одну из копий которого Германии удалось тайком достать через нейтральную страну…

* * *

ТАКАЯ вот книга! А денег на нее всё не было и не было… Еще в 1993-м я написал об этом Анатолию Александровичу Собчаку — раз, другой, третий, но знаменитый мэр необходимых средств не нашел… И сменивший его губернатор Яковлев, несмотря на подобное же к нему моё неоднократное обращение, сию вопиющую ошибку не исправил тоже…

* * *

ТАК и не увидев своё детище напечатанным в полном объёме, Абрам Вениаминович Буров 30 августа 2000 года скончался и упокоится на Стрельнинском кладбище. Однако его сын Павел, фрезеровщик одного из питерских предприятий, не только рукопись, но и вычитанные отцом гранки бережно хранил. И я со страниц газеты «Невское время» заклинал уже третьего по счёту главу Санкт-Петербурга, Валентину Ивановну Матвиенко: «Ну, пожалуйста, найдите в городской казне необходимые для издания деньги!». И ещё там же вопрошал: «А может, объявятся спонсоры, меценаты — кто угодно: ВЕДЬ ЭТА КНИГА НУЖНА НАМ ВСЕМ!»

* * *

САМОЕ удивительное, что вслед за этой публикацией, буквально на другой день, нашелся издатель, которого наша идея заинтересовала. Я позвонил известному в городе писателю, сценаристу, к тому же основавшему издательство «Геликон Плюс» Александру Николаевичу Житинскому, поведал о сложившейся проблеме и услышал: «Это очень интересно! Пожалуй, мы такую книгу выпустим». Спустя десять минут я соединил его по телефону с Павлом Буровым, и еще через пару дней между ними был заключен договор, а рукопись, гранки, фотоснимки переданы по назначению.

Однако необходимых немалых денег, чтобы начать работу, в издательстве не было. Тогда редакция «Невского времени» решила обратиться к возглавлявшему Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Юрию Зинчуку. Что ж, сначала Юрий Юрьевич уверял нас, что «блокадная тема» для него «святая», но после мы получили из его ведомства, по сути, отписку…

В общем, финансовый вопрос повис в воздухе — так безрадостно прошел целый год… Но, слава богу, Зинчуку подобрали другое хорошее место работы, а сменивший его на этом посту Александр Коренников нашим предложением не только весьма заинтересовался сам, но и увлек им губернатора.

И Валентина Матвиенко (ура!!!) поручила Комитету по печати издать в «Геликоне Плюс» расширенный вариант книги Абрама Вениаминовича Бурова трёхтысячным тиражом — как раз к 8 сентября 2011 года, то есть — к 70-летию со дня начала героической ленинградской эпопеи.

Так и случилось!

Что ж, это стало и моей личной победой.

P.S. А вообще то, что эта книга выйти всё-таки успела, можно назвать подлинным чудом. Потому что спустя буквально считанные недели Валентина Матвиенко со своим питерским губернаторством распрощалась (сменившего ее Георгия Полтавченко такие «проблемы» не интересовали). И Александр Коренников следом тоже в Москву перебрался. Ну а светлый человек Александр Николаевич Житинский совсем неожиданно и очень несправедливо вдруг завершил свой земной путь. Мир его праху…

Абрам Вениаминович Буров в 1942-м,

его возрождённая книга

и «блокадные гравюры» Андрея Ушина.

* * *

29 ОКТЯБРЯ

«СОВЕСТЬ МОЯ ЧИСТА…»

29 октября, в День рождения Комсомола,

мой рассказ — о трагической судьбе

генерального секретаря ЦК ВЛКСМ

Александра Косарева

ОКАЗАВШИСЬ на этой подмосковной даче в Петрово-Дальнем, я сразу увидел на стене фотографию: высокий лоб под непокорным вихром, волевой подбородок, пытливый взгляд… Глядя на снимок, Мария Викторовна грустно улыбнулась:

— Глаза у Саши были какие-то совсем особенные — светло-зеленые, и вихор всегда торчал. Я все приставала: «Причешись»…

Марии Викторовне было тогда уже восемьдесят, однако, несмотря на преклонный возраст, на все то, что выпало перенести в жизни, седую голову держала высоко, и тонкий ее профиль был по-прежнему красив… Ее мама, Вера Павловна, стала членом РСДРП в 1902-м. Ее отец, Виктор Иванович Нанейшвили, один из зачинателей большевистского подполья в Закавказье, вручал партбилет Микояну. Спустя годы, в 1924-м, будучи секретарем Каракалпакского обкома, резко поспорил со Сталиным по национальному вопросу. Мгновенно в лице генсека нажил ярого врага и первым делом с партработы был переведен на хозяйственную. Ну а после, в середине 30-х, последовали уже роковые испытания…

А пока что, в 1927-м, отец возглавлял Торговую академию, и жили они в Охотном ряду (там, где сейчас высится здание Государственной Думы), в старинной гостинице «Париж», которая в ту пору именовалась уже 27-м домом Советов. В комнате рядом квартировал первый секретарь ЦК ВЛКСМ Чаплин, а напротив — секретарь МК Александр Косарев со своим коллегой Гошей Беспаловым. С Гошей Мария, студентка Института Народного хозяйства, была знакома по комсомольской работе в Перми. Вот и решила перед седьмым ноября попросить старого приятеля, чтобы достал пропуск на Красную площадь: очень уж хотелось увидеть парад. Постучалась. Дверь открыл Косарев, сказал, что Гоши нет. Маша опечалилась. Выведав о причине ее печали, успокоил: «Утром пораньше будьте готовы. На парад пойдем вместе». С той самой гостевой трибуны на Красной площади началась их дружба, их любовь… В тот «красный день календаря» стала она открывать для себя своего Сашу…

* * *

ЧТО ЖЕ она о нем узнала?

Чтобы прокормить в сыром подвале семерых ребятишек, отец с матерью от зари до зари горбатились на трикотажной фабрике «Рихард, Симон и Ко». Выходной одежкой дети пользовались по очереди. После двух классов церковно-приходской школы он, по сути — ребенок, оказался на цинковальном заводе. В земляной, всегда сырой пол были врыты травильно-промывочные ванны, в которых, стоя на коленях, Саша готовил посуду для оцинковки. По двенадцать — четырнадцать часов дышал газом и кисловатыми испарениями… Потом слесарил на «фамильном предприятии». В общем, классовое сознание юного Косарева формировали изнурительный труд, ущемленная гордость, голодный и тесный быт… В феврале 1917-го, когда на московских заводах вспыхнула забастовка, шагал во главе рабочей колонны: «Вставайте в наши ряды! Революция!» А осенью, лишь возник Социалистический союз рабочей молодежи, вступил туда… В октябре 1919-го, «подрубив» (в прямом смысле) топором свою очень длинную шинель, пятнадцатилетний доброволец отправился на борьбу с Юденичем. Там, на передовой, получил и партбилет, и пулевое ранение… Потом в Москве, возглавляя Бауманский райком комсомола, в числе прочих хороших дел, открыл тридцать восемь школ рабочей молодежи, где скоро обрели знания (не только по политграмоте, но и грамматике, арифметике, географии, естествознанию) три тысячи парней и девчат… После с такой же истовостью этот молодежный вожак вершил славные дела в Пензе, в Ленинграде… И вот теперь — уже во главе всей московской комсомолии — придумал отряды «легкой кавалерии» (чтобы было сподручнее молодым выискивать тех, кто явно или косвенно мешает новому), претворял в жизнь экстравагантный лозунг: «Гармонь — на службу комсомолу!», организовывал самые первые в стране туристские походы…

* * *

СВАДЬБУ сыграли восьмого марта. Для своей любимой (она была в неизменной юнгштурмовке) жених пел: «О скалы грозные дробятся с ревом волны…» Первым же летом Мария утащила Сашу на недельку в грузинский Абастурман, где каждая горная тропка, казалось, влекла их в самое поднебесье. А он ее через год посадил в лодку — и поплыли на веслах вниз по Волге… А еще через год — по Селигеру. Вот так, игнорируя санатории и прочие «престижные» места отдыха, проводил отпуск генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ — этот пост Косарев занял в 1929-м. Да, пост высокий, но ровным счетом ничего не изменилось в его сердечном отношении к людям, в живом «некабинетном» стиле руководства.

* * *

ПЕРВАЯ пятилетка разворачивала крутые плечи. Возводились гигантские предприятия, но вот проблема: кто там потом встанет к станкам? Косарев предложил: каждой новостройке — свою школу фабрично-заводского ученичества! И потом на пятидесяти из них, самых важных, уполномоченные ЦК ВЛКСМ зорко следили за тем, как это выполняется. Чуть что — телеграмма в Москву, Косареву. А он в свою очередь уже теребит Куйбышева, Орджоникидзе: «Наведите порядок!» Результат не замедлил сказаться: если в 1929-м в школах ФЗУ обучались семьдесят три тысячи подростков, то в 1933-м — один миллион двести тысяч! Впрочем, генсек ЦК и сам постоянно выезжал на места — и тогда многие больные проблемы благополучно решались без всяких лишних звонков и телеграмм…

Как все радовались за Сашу, когда ему вручили орден Ленина: тогда подобной награды удостаивались очень немногие. Он всегда был полон идей, самых, вроде бы, фантастических планов, которые, коли за дело брались молодые, в конечном счете, оказывались вполне реальными. Например: «Весь Союз — одна ударная бригада!» Или: «Комсомолец, на самолет!» (аэроклубы сразу стали расти, как грибы). Или: «Все комсомольцы должны без отрыва от производства получить среднее образование!» Сам Косарев учился постоянно, наверстывая упущеное в детстве. За учебники садился рано утром, когда жена и дочка еще спали. Профессор Август Густавович Кульман, который занимался с ним математикой и химией, спустя годы скажет Елене Александровне Косаревой о ее отце: «Необычайно одаренный был человек!».

Дочь мне рассказывала:

— Хотя занят отец всегда был сверх всякой меры, но для меня всё равно время находил. Только придёт домой: «Ленка-пенка, что читала?» — «Про кота в сапогах». — «Немедленно расскажи…». Прослушав сказку Перро, продолжал допытываться: «Как успехи во французском?..» Сам-то отец учил немецкий, что ему, кстати, очень пригодилось, когда как член Исполкома Коммунистического Интернационала Молодёжи дважды нелегально ездил в Германию. Навсегда запомнила его сильным с ясным, открытым лицом…

Он собрал блестящую библиотеку, дружил с Маяковским, общался с Горьким, в доме часто собирались молодые литераторы… Среди настольных книг — Гоголь, Чехов, Салтыков-Щедрин… Сохранился томик Лермонтова со многими отчеркнутыми строфами. В пушкинском томике обвел красным карандашом: «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись! В день уныния смирись: день веселья, верь, настанет…»

* * *

«ДНИ УНЫНИЯ» в их доме впервые наступили в тридцать шестом, когда арестовали брата Марии Викторовны — секретаря Копыльского райкома партии в Белоруссии Павла Викторовича Нанейшвили. Обвинение: участие в террористической группе, готовившей покушение на Сталина. Не больше и не меньше… Саша был потрясён. Он слишком хорошо знал Павла Викторовича, чтобы поверить в подобный абсурд…

А потом начался Большой террор, и комсомольские кадры под удар попали тоже. Но смириться Косарев не пожелал. Аресты товарищей переживал мучительно, протестовал… И вот 21 июля его, а также секретарей ЦК Горшенина и Пикину вызвал Сталин. В кабинете уже сидел Ежов…

Спустя годы Валентина Федоровна Пикина мне рассказывала:

— Сталин обрушился на нас: мол, ЦК ВЛКСМ не помогает «органам» разоблачать врагов! Косарев возражал: «У нас нет на этих, как вы называете, «врагов» никаких компрометирующих материалов». Сталин был разъярен, не скрывал угроз…

Через месяц пленум ЦК ВЛКСМ принял резолюцию, выработанную комиссией во главе с Кагановичем, где впрямую говорилось о вине Косарева, «который поддерживает политически вредное настроение, что врагов в комсомоле нет». А Косарев сразу после этого пленума, уже из харьковской командировки, написал Сталину:

«Здесь по мотиву связи с врагами исключают из комсомола в массовом порядке и зачастую без всякого разбора. Отказ от разбора предъявляемых обвинений выгоден только нашим настоящим врагам…»

Чтобы писать ТАК, в ТОЙ ситуации! Для этого требовалась не только железная убежденность в своей правоте, но и большое мужество…

Мария Викторовна:

— А тут в Кремле по случаю благополучного возвращения со льдины папанинцев случился банкет. Время от времени Молотов, оказавшийся там тамадой, за кого-либо из присутствующих провозглашал тост, и этот человек подходил с бокалом к Сталину, чокался, а потом уже все вместе выпивали. Дошла очередь до Косарева. К своему месту Саша вернулся с каменным лицом и потащил меня домой. Дома я не выдержала: «Почему ты расстроен? Ведь за тебя поднимали тост!» Саша посмотрел на меня каким-то долгим взглядом: «Когда я со Сталиным чокался, он шепнул: «Если изменишь — убью»…».

Что ж, и в ЦК ВЛКСМ нашлись свои предатели. Некто Мишакова, инструктор ЦК, 7 октября 1938 года в письме Сталину пожаловалась на то, что она обнаружила врагов народа в рядах чувашского комсомольского актива, а вот Косарев и его единомышленники с ней не согласились и даже из ЦК ее выперли. Тогда, по указанию вождя, 19 ноября созывается пленум ЦК ВЛКСМ, на который вместе с ним прибыли Молотов и Маленков. Выслушав нелепые обвинения в свой адрес, Косарев сказал: «Лично я чувствую себя абсолютно спокойно, потому что совесть моя чиста». Его сняли с работы, а Мишакова стала секретарём ЦК ВЛКСМ.

* * *

ВСПОМИНАЯ те дни, Мария Викторовна не могла сдержать слез:

— С пленума Саша вернулся в смятении. Решили несколько дней пожить на даче, но покоя не было и там: выйдешь в парк — за каждым деревом стоят, смотрят… И Леночка словно всё понимала: сидела тихо-тихо. Саша мне шепнул: «Она мне сердце переворачивает…» Дня через три, поздно вечером, позвонил в приемную Сталина: «Пожалуйста, поскорее решайте мою судьбу». Оттуда успокоили: «Не волнуйся. Пошлем на работу…» Он буквально ожил: «Поедем куда-нибудь подальше, например, на Дальний Восток, будем вместе работать…» Словно крылья выросли у него после этого звонка. Поднялись мы в спальню. Легли. Через некоторое время я говорю: «Слышишь шаги?» Он: «Встань, посмотри». Открываю дверь, а на лестнице человек. Увидел меня: «Где оружие?» Говорю: «Оружие внизу, в столе». Вслед за этим поднимаются двое: «Товарищ Косарев, поедем». Спустились мы вниз. Нервы мои сдали, бросилась к нему на шею: «Саша, обожди!» Меня отталкивают, и тут вижу — Берия. (Кажется, это первый случай, когда Берия присутствовал при аресте. Косарева он ненавидел люто). Сверкнули глаза под стеклами пенсне: «Взять ее тоже»… Спустя годы я узнала, как вел себя Саша на следствии. Однажды в ответ на очередной провокационный вопрос закричал: «Вы разве Косарева губите? Вы Советскую власть губите!» Схватил пресс-папье — и в голову изуверу-следователю… Его избили, унесли на носилках…

* * *

ОН ПОГИБ 23 февраля 1939 года… Репрессии ударили почти по всем Косаревым. Леночку злая участь поначалу миновала. Но когда уже после войны, в 1949-м, закончив с медалью школу, поступила в «Тимирязевку», пришли и за ней: «социально-опасный элемент»! В далеком Норильске Мария Викторовна получила из Москвы, от родных, условную телеграмму: «Лена заболела твоей болезнью». Всё сразу поняв, срочно обратилась к секретарю Сталина Поскребышеву, с которым раньше была знакома: в письме умоляла направить дочь к ней, в Норильск. Удивительно, но просьбу матери выполнили… Там, на Севере, Леночка встретила человека, который воевал в Брестской крепости, несколько раз бежал из фашистского плена, а потом, как водится, оказался в наших лагерях. Они связали свои трудные судьбы…

* * *

КОГДА в 1987-м я с ними встретился, вдова Александра Косарева была персональным пенсионером союзного значения. (Мария Викторовна скончалась в 1993-м). А дочь возглавляла редакцию журнала «Химия в школе». (Елены Александровны Косаревой не стало в 2011-м). А внучка — тоже Александра Косарева! — заканчивала Высшую комсомольскую школу. Сейчас Александра Петровна пишет о деде книгу. Конечно, скоро, 14 ноября, в день рождения Саши, она — как у них в семье всегда было принято — придёт (поскольку, где Сашина могила, никому не ведомо) к мемориальной доске на доме № 2 по улице Серафимовича, чтобы положить розы. И есть ещё у Александра Васильевича правнучка Надя. Впрочем, Александром Васильевичем генерального секретаря ЦК ВЛКСМ никто, пожалуй, не звал. Для всех — и в семье, и на работе, и вообще в стране — он всегда был просто Саша…

* * *

30 ОКТЯБРЯ

ВОЗНЕСЕНСКИЕ

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий,

мой рассказ – о трагедии одной замечательной семьи

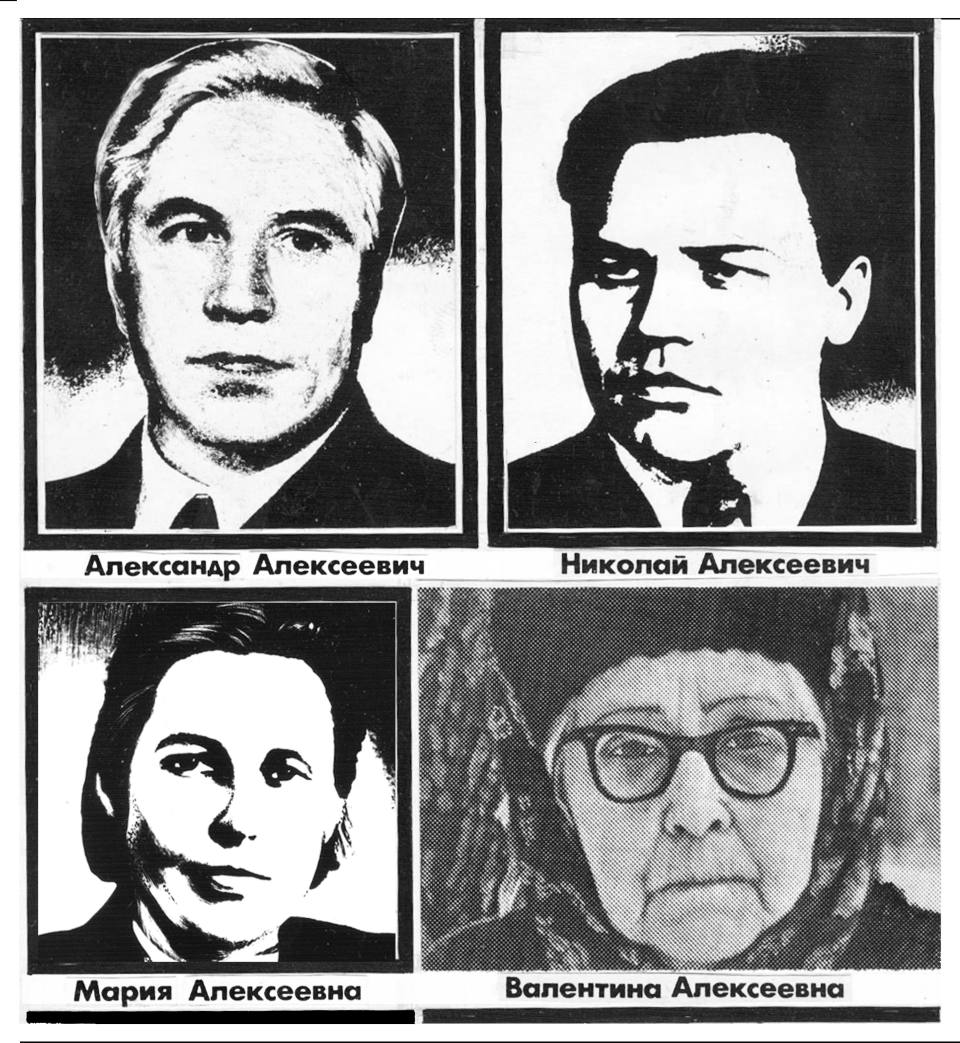

ЭТО БЫЛА удивительная семья. Выходцы из глухого угла в Тульской губернии, интеллигенты, как говорится, в первом поколении, они вдруг раскрыли себя столь могуче и ярко, что все, кто их знал, только дивились. Красивые, сильные, благородные люди, лидеры по призванию, они стали жертвами сфабрикованного в 1949-м «Ленинградского дела»: из четырех братьев и сестер троих сразу лишили жизни. И престарелую их маму лишили жизни тоже. Впрочем, всем родным, всем близким выпало крепко хлебнуть лиха: их было двадцать один, так или иначе прошедших по кругам ада, — какая другая семья может предъявить сталинскому беззаконию подобный счёт?

* * *

Я уже рассказывал, что собой представляло это в 1949-м высосанное из пальца «Ленинградское дело». Что же на тот раз вызвало высший гнев? Оказывается (как заявил прикативший нa невские берега Маленков), бывший секретарь ЦК Кузнецов, секретарь Ленинградского обкома Попков и председатель Совета Министров РСФСР Родионов:

«… встали на путь групповщины, антиленинских методов работы и противопоставления себя Центральному Комитету партии».

В частности, они самовольно и незаконно организовали в Ленинграде Всесоюзную оптовую ярмарку. Кроме того, вынашивали идею создания компартии России… Вроде бы, для «шабаша ведьм» причины не столь уж и значительные. Куда тревожнее для Маленкова (члена Политбюро, заместителя Председателя Совета Министров) стало известие о том, что на отдыхе в Сочи Сталин проговорился, что своим преемником на посту Генерального секретаря видит Кузнецова, а в должности Председателя Совета Министров СССР — Вознесенского. Вот и задумал вместе с Берией провокацию, которую Иосиф Виссарионович, впрочем, охотно поддержал…

Но дальше я ни в коей мере не буду тут повторяться, поскольку нынешний мой рассказ (в самом кратком изложении) — только о семье Вознесенских.

* * *

В ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ года, в столь еще не внушительном возрасте, Николай Алексеевич Вознесенский возглавил Госплан. И последующие одиннадцать предвоенных, военных и послевоенных — в общем, очень не простых лет составили лучшую часть его короткой, но удивительно яркой жизни. Во имя огромных работ, которые легли на его плечи, на все одиннадцать лет отказался от отпусков (выручало крепкое здоровье), время сна свел к минимуму, а иногда и вовсе — к нулю, заменяя ночной отдых холодным душем. Не прощал невежества, недобросовестности, нечестности. Говорил: «Не люблю дураков и лентяев».

Когда пробил час Победы, безо всякой передышки засел за разработку четвертого пятилетнего плана. Вскоре Вознесенского избирают членом Политбюро. С большим интересом был встречен его фундаментальный труд «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». Работал, как говорится, не покладая рук. А дома Николая Алексеевича — всякий раз далеко за полночь — ждали Мария Андреевна, Майя, Наташа…

И вдруг…

* * *

БЫВШИЙ помощник председателя Госплана СССР Василий Васильевич Колотов мне рассказывал:

— Пятого марта 1949 года случилось неожиданное: Николая Алексеевича Вознесенского сняли с поста первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР и освободили от всех других руководящих должностей, которые он занимал в Советском государстве, вывели из состава Политбюро, затем — исключили из членов ЦК. На другой день, в восемь утра, меня разбудил телефонный звонок. Николай Алексеевич просил срочно явиться в Кремль. Удивленный до предела, невыспавшийся, так как пришел с работы в пятом часу утра (дожидался Вознесенского от Сталина, да так и не дождался), поспешил в Кремль. Николай Алексеевич, не ответив на приветствие (это было впервые), сказал: «Забирай все документы из шкафа и сейфа, я здесь больше не работаю»… Потом всю весну и лето он сидел дома, работал над книгой… Развязка наступила в один из дней глубокой осени: вошли двое военных, один сел за письменный стол и начал выбрасывать содержимое ящиков на пол. С нескрываемым пренебрежением швырнул записные книжки Вознесенского, а также его ордена. Разделавшись с ящиками стола, человек подошел к столику, где около пишущей машинки лежала рукопись — «Политическая экономия коммунизма»…

* * *

ПОЧЕМУ ЖЕ Сталин все-таки поверил подлому навету Маленкова и Берии? Ведь талант Николая Вознесенского, которого даже враги величали «глыбой ума», он ценил очень высоко и последние полтора года постоянно приглашал Николая Алексеевича к себе на дачу для обсуждения различных теоретических вопросов. Сохранилось свидетельство сталинского признания относительно Вознесенского: «Вот единственный человек, который понимает толк в управлении страной, вот мой первый преемник». Тогда почему же все-таки поступился и этой жизнью? Говорят, что доверился клевете, будто бы Вознесенский сознательно занизил план первого квартала 1949 года, а нечестности Сталин (как он ее понимал) не прощал… Может, вспомнил еще, как недавно выступил председатель Госплана против предложения Вождя обложить крестьян новым непосильным налогом. А может, пришли ему на память 1937-й, 1938-й, когда Вознесенский не позволил изъять из Госплана ни одного человека… Кто знает…

* * *

СУДИЛИЩЕ над «главарями» «Ленинградского дела», которое в самые последние сентябрьские дни 1950-го проходило в местном Доме офицеров, приговорило Вознесенского, вместе с Кузнецовым, Родионовым, Попковым, Капустиным и Лазуткиным к расстрелу. Оглашение приговора закончилось в 0 часов 59 минут уже 1 октября. Он был окончательным и обжалованию не подлежал. Но даже во время войны осуждённым часто давали возможность заявить ходатайство о помиловании. Здесь её исключили: судья, генерал юстиции Матулевич, который в перерыве посоветовался по телефону со Сталиным, отдал распоряжение об исполнении приговора немедленно. Тут же на жертв накинули мешки, выволокли из зала — и в два часа ночи их убили. Именно у б и л и, а не расстреляли, потому что незачем это преступление прикрывать даже тенью законности.

***.

А СТАРШИЙ брат Николая Алексеевича, Александр Алексеевич Вознесенский, за тюремными стенами оказался еще раньше. Бывший депутат Верховного Совета СССР, бывший министр просвещения РСФСР, бывший профессор Ленинградского университета, его знаменитый ректор…

Конечно же, знаменитый. Ну, например, какого еще ректора в известном здании Двенадцати коллегий — и до, и после Александра Алексеевича — студенты да и преподаватели называли так любовно: «отец», «папа», «батя»… Сам он это славное заведение по факультету общественных наук закончил в двадцать третьем и был оставлен для научной и преподавательской работы. Кстати, лекции Александр Алексеевич читал блистательно! Афиши о его публичных выступлениях в городе привлекали порой больше, чем гастроли популярного тенора; ну а уж когда читал о «Капитале» Маркса студентам, в просторном Актовом зале ЛГУ яблоку негде было упасть…

Возглавить столь знаменитый Университет — конечно, это для всякого не только почетно, но и, наверное, очень приятно. Однако Александру Алексеевичу столь приятная миссия выпала в совсем особое время: летом сорок первого, в канун блокады. И вряд ли в те дни на такой пост можно было предложить кандидатуру более подходящую… Именно благодаря ему 1-го сентября Университет начал свой «военный» учебный год. И потом, в ту холодную, голодную зиму, в промерзших аудиториях, при свете коптилок, с забитыми фанерой окнами, без воды, здесь и другие по примеру ректора не опускали руки: учили и учились, и вели научную работу по военной проблематике, и тушили на крыше зажигалки, и приходили, чтобы помочь, в госпитали… В нижнем этаже главного здания сурово сияли глазницы амбразур, а наверху, в нетопленном Актовом зале, Ученый совет слушал очередной, интереснейший доклад ректора… С каждым днем жестокая дистрофия все больше валила с ног, и тогда обессилившего помещали в так называемый «стационар», где хлебная пайка была чуть больше и от печурки тянуло теплом, — спасительный стационар появился тоже благодаря ректору…

Весной 1942-го ему удалось эвакуировать родной коллектив на Волгу, и там, сам страшно осунувшийся, но все-таки такой же энергичный и решительный, возглавил уже два университета — Ленинградский и Саратовский… В 1944-м возвратились домой…

И далее, трудясь не только в Университете, но и возглавляя Ленинградское отделение Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, создавая Общеславянский комитет, и обязанности депутата Верховного Совета СССР выполняя совсем не формально, при всех своих высоких регалиях оставался всё таким же простым, естественным, доступным. А время, увы, было суровое: официальное недоверие к людям, столь страшно проявившееся в предвоенные годы, снова начинало обретать жуткую силу, и Вознесенский по-своему пытался этому противостоять. Но мог он далеко не всё и далеко не всегда. Например, когда «высочайшим повелением» выгоняли из Университета — как «космополита» — замечательного профессора Эйхенбаума, Александр Алексеевич демонстративно крепко пожал учёному руку и громко сказал: «Борис Михайлович, Ваша школа и Ваше имя в этих стенах не-зы-бле-мы!». Ленинградский университет для Вознесенского был всем, и уезжать в Москву, пересаживаться в министерское кресло ему очень не хотелось.

* * *

КОГДА Николаю Алексеевичу Вознесенскому, как члену Политбюро, прислали на согласование проект решения о назначении Александра Алексеевича министром просвещения РСФСР, он набрал номер внутреннего телефона: «Зачем вы срываете моего брата с интересной для него работы? Разве это партийный подход к подбору кадров? Прошу доложить товарищу Сталину, что категорически протестую против этого назначения». Однако с его мнением не посчитались…

* * *

ПРОФЕССОР Ленинградского финансово-экономического института, доктор экономических наук Эрнест Александрович Вознесенский в 1988-м рассказывал мне:

— Жили мы в Москве в знаменитом, так называемом Доме правительства — отец, старший брат Лев (он успел уже побывать на фронте) и я. Летом сорок девятого отца неожиданно освободили от высокого поста. Узнав в эти же дни об аресте сестры, он решил ее защищать. Благоразумцы увещевали: «Что ты делаешь? Сам на волоске!» Отвечал: «Не могу жить подлецом, чем бы мне это ни грозило». Но что-либо изменить в судьбе Марии был уже бессилен… Однажды сказал старшему сыну: «Что бы со мной ни случилось, помни всегда: перед партией и государством я не виновен ни на йоту». Ожидая решения своей судьбы, уехал к морю. Там его и арестовали… А к нам пришли ночью, предъявили ордер на обыск, перерыли все вверх дном, забрали все бумаги, орден Ленина, фотографии, опечатали все комнаты, кроме одной… (Во время обыска удивлялись: «Ни золота, ни денег, ни машины, одни книги — разве это министр?»). После той ночи мы с братом чуть ли не ежедневно ходили по печально известному тогда адресу, на Кузнецкий мост, писали в защиту отца десятки заявлений, но в ответ слышали лишь одно: «Следствие продолжается»… Брата забрали спустя четырнадцать месяцев, 19 октября, меня после этого — назавтра. Дальше — Внутренняя тюрьма НКВД. На первом допросе, когда следователь по особо важным делам полковник Еломаев потребовал от меня рассказа о преступной деятельности Александра Вознесенского, я ответил: «Каждому советскому человеку могу пожелать быть таким же настоящим большевиком, как мой отец…».

А старший сын, Лев, услышав от следователя: «Защищаешь отца? Ну и крупный же ты враг Советской власти!», не смог скрыть улыбки. Тот разъярился: «Смеешься? Твой отец тоже больше года смеялся нам в лицо, когда мы называли его «врагом народа». Теперь отсмеялся…».

Так сын понял, что случилось самое страшное…

Дальше младшему, Эрнесту, выпало четыре месяца одиночки Лефортовской тюрьмы, Воркута, а Льву — лагеря Казахстана, Алтая, Сибири… Спустя годы, уже реабилитированные, оба настойчиво выясняли судьбу отца (кстати, когда в 80-х я на Центральном телевидении разыскал Льва Александровича Вознесенского, он был там очень популярным политическим обозревателем), и братьям, наконец, показали те девяносто талонов, по которым Александра Алексеевича раз за разом заточали в карцер. Рассказали, как истязали человека, не пожелавшего подписать никаких лживых «свидетельств», не запятнавшего ни одного честного имени… Навестив Александра Алексеевича в камере, Маленков и Берия лично пустили в ход кулаки, Булганин там же топтал его своими маршальскими сапогами. А потом втроем составили записку: «Товарищ Сталин, по Вашему приказанию Вознесенского допросили и считаем, что он виновен».

Лев Александрович даже разыскал того самого следователя (теперь он, заслуженный пенсионер, на даче мирно выращивал розы), которого именно за истязания Вознесенского в закрытом указе отметили орденом Ленина. Знатоки утверждают: столь изуверски еще мучили только Мейерхольда… К месту казни Александра Алексеевича доставили на носилках…

* * *

СЛЕДУЮЩАЯ моя встреча была с сыновьями Марии Алексеевны Вознесенской. Какой они запомнили маму? Открытое, доброе лицо, большие серые глаза. Неизменно строгий темный костюм, белая блузка… Знают, что партбилет получила в 1919-м, что окончила в нашем городе Комвуз. Встретила здесь Федора Францевича Визнера, по национальности — чеха, по партийной принадлежности — тоже коммуниста.

Перед войной Мария Алексеевна заведовала отделом во Фрунзенском райкоме партии, Федор Францевич руководил автобазой. Весной сорок второго, измученная дистрофией, она приехала в Свердловск, куда были эвакуированы женщины и дети из многочисленной семьи Вознесенских. Вскоре ее избрали секретарем Свердловского горкома партии (ирония судьбы: на посту первого секретаря Свердловских обкома и горкома находился тот самый Андрианов, который после начала «Ленинградского дела», заняв столь же высокое кресло в Питере, заодно с Маленковым, Берией, Абакумовым тоже сыграл в судьбе Марии Алексеевны и ее товарищей роковую роль).

Федор Францевич на фронте под Ленинградом был ранен. Потом, инвалид Великой Отечественной, он снова директорствовал на автобазе, а Мария Алексеевна сначала руководила на Литейном проспекте Центральным лекторием, затем возглавила Куйбышевский райком…

Владимир Федорович и Евгений Федорович Визнеры:

— Маму арестовали в 1949-м, рано утром 25 июля, на даче. Через месяц нас выселили из квартиры на Чайковской, а еще через некоторое время увезли отца. Затем пришел черед испить и нам горькую чашу: узнав от следователя, что мама как враг народа расстреляна 27 октября 1950 года, один из нас через Лефортовскую тюрьму проследовал в Казахстан, другой через «Кресты» — в уже знакомый Красноярский край…

Пронзительная деталь: во время следствия Марии Алексеевне обещали сохранить жизнь — при условии, если она даст хоть какое-нибудь показание против братьев. Отказалась…

* * *

В БОЛЬШОЙ семье Вознесенских не пощадили никого — даже девятилетнюю Ирочку (теперь мы с Ириной Александровной часто перезваниваемся), даже почти девяностолетнюю Любовь Георгиевну: студёной декабрьской ночью она была спешно отправлена из питерской квартиры на Крюковом канале (без всякой теплой одежды!) в тот самый Туруханский край, где «САМ» когда-то в весьма либеральных условиях отбывал ссылку. Такого испытания старая женщина быстро не выдержала…

Вместе с Любовью Георгиевной сослали и младшую дочь, Валентину… В 1988-м эта, тогда уже очень старая женщина поведала мне про туруханскую жизнь — с мужем и сыновьями: как схоронили там Любовь Георгиевну, как не сломились, как выдюжили… И потом еще долго студенты Герценовского института слушали ее лекции — тоже, конечно, экономиста, кандидата наук, доцента…

* * *

ГДЕ ПОКОИТСЯ прах братьев и сестры Вознесенских? Николая Алексеевича и Марии Алексеевны — наверное, здесь, в Левашовской пустоши, а Александра Алексеевича — может, в столичном Донском монастыре… А их мамы — в Сибири… Широка страна моя родная…

У меня складывается впечатление, что многое из того, что мы с интересом сейчас читаем, написано автором в давние годы. Было бы полезно указывать даты написания каждого материала.

Из опубликованного сегодня я бы выделил очерк об А.В. Бурове и его книге «Блокада, день за днём». Мне это напомнило В. Даля с его словарём и его соперничестве с Академией.

Сейчас эта книга широко предлагается в интернете.

/Кстати, «16 января 1943 года (когда уже завершалась Сталинградская битва, …» следует поправить, так как битва завершилась только 2 февраля./

Л. Сидоровскому спасибо за подробности той жизни, которая кипела вокруг нас, но которых мы не знали.

Добавлен ещё один очерк автора:

ВОЗНЕСЕНСКИЕ

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий,

мой рассказ – о трагедии одной замечательной семьи

Оказывается все же были и такие честные романтики. Как жаль, что такие люди заблуждались в главном: верили в абсурдные идеи! А ведь в юности я сам был так же слеп!

Михаил Поляк

Вам сколько годов? И Вы — историю изучаете по Сидоровскому?

Оглянитесь: минимум с 1926 по 1938 Косарев не только «заблуждался в главном: верил в абсурдные идеи!» . Все эти годы он участвовал в зоологической борьбе внутри партии б-ков, в терроре этой партии против своего Народа. К 1938 – сколько людей было истреблено «честными романтиками»! А он «чувствовал себя абсолютно спокойно, потому что со¬весть его чиста»?

Это ощущение Чистой Совести – сохранилось после изгнания сотен тысяч «оппозиционеров», «уклонистов», всех прочих «несогласных с линией» … Этот герой получил по заслугам, как нам ни горько признать это.

Очень жаль, что талантливый человек Лев Сидоровский ограничился очерком в стиле 1956 – 64 гг., не проанализировал процесса деградации личности в «борьбе за светлое будущее … всех людей».

Спасибо!