![]()

В ночь на 5 декабря тридцатипятилетний гений впал в бредовое состояние, воображая себя исполняющим собственный незаконченный реквием. Был почти час ночи, когда Вольфганг отвернулся к стене и перестал дышать… Его похоронили без свидетелей в могиле для бедняков, местоположение которой было вскоре забыто.

Вспоминая…

О Моцарте, Тютчеве и Фете

Лев Сидоровский

5 ДЕКАБРЯ

5 ДЕКАБРЯ

«СИМВОЛ САМОЙ МУЗЫКИ!»

229 лет назад скончался Вольфганг Амадей Моцарт

С ВИДЕОКАМЕРОЙ я шел по Зальцбургу… Через Альтмаркет, где под номером 109 спрятался малюсенький домик из пятнадцатого века с всего полутораметровой шириной фасада; мимо придворной аптеки из семнадцатого века; мимо Коллегинкирхе — из восемнадцатого; мимо маленькой Ратушной площади… И над всем этим живописным скоплением старинных строений, высоко, на макушке горы Фестунгберг, светилась давно ставшая символом города средневековая крепость Хоэнзальцбург… А потом, на Гетрайдегассе, меня встретило здание, украшенное красно-белым австрийским государственным полотнищем, где по всему желтому фасаду, под изображением лиры, крупно значилось: «Mozarts Geburtshaus», то есть — «Дом, где родился Моцарт»… Крайнее справа окно на третьем этаже было распахнуто. Я поднялся туда и увидел клавикорды, на которых он, совсем еще юный, играл гаммы, его детскую и концертную скрипки, его альт… А также — семейные портреты, письма, партитуры…

* * *

ТАК вот в каких стенах 27 января 1756 года на свет явился тот, кого наш славный композитор Борис Владимирович Асафьев наречет «символом самой музыки»… При крещении в соборе святого Руперта (где мне тоже довелось побывать) мальчик получил длиннющее имя: Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил Готлиб. Позднее Готлиба заменили на латинский аналог — Амадей, что значит — «возлюбленный Богом». Его рождение маме едва не стоило жизни, а вообще из семерых детей Анны-Марии и Леопольда Моцартов выжили лишь Вольфганг и его старшая сестра Мария-Анна, которую в семье называли Наннерль…

Детям повезло: их отец, помощник капельмейстера при дворе городского архиепископа, был незаурядным музыкантом и великолепным педагогом, чей труд — «Опыт основательной скрипичной школы», вышедший в том же 1756-м, прослужит в качестве учебника почти сто лет. Заметив признаки несомненной одаренности шестилетней Наннерль, Леопольд стал заниматься с нею на клавесине, что, в свою очередь, очень заинтересовало трехлетнего Вольфганга. Малыш усаживался у инструмента и целыми часами с упоением подбирал терции, приходя в восторг, если удавалось найти верные созвучия. Когда ему исполнилось четыре, отец начал разучивать с сынишкой небольшие пьесы. Вскоре мальчик уже сочинял сам, а поскольку писать не умел и, тем более, нотной грамоты не знал, просто родителю их проигрывал и просил зафиксировать на бумаге… Свидетелем зарождающегося чуда был Иоганн Андреас Шахтнер, придворный скрипач и друг Леопольда. И вдруг однажды они увидели, как ребенок старательно выводит на разлинованном листе корявые нотные знаки вперемешку с кляксами. «Что ты делаешь?» — удивился отец. «Пишу концерт для клавесина, — серьезно ответил малыш. — Первая часть скоро будет готова». «Ну и хорош, должно быть, этот концерт! — усмехнулся Леопольд. — Позволь ознакомиться». Заранее улыбаясь, взял перепачканный чернилами лист, глянул туда — и… прослезился: «Смотрите, господин Шахтнер, как всё сочинено верно и по правилам! Только сей опус настолько труден, что ни один человек не в состоянии его сыграть». «Ничего подобного!» — возразил маленький сыночек. Подсел к клавесину и сыграл…

* * *

В ЯНВАРЕ 1762-го Леопольд повез своих чудо-детей в Мюнхен, где они имели огромный успех в присутствии баварского курфюрста, потом — в Линц и Пассау, а оттуда по Дунаю — в Вену. Там, в Шёнбруннском дворце, их дважды приняла императрица Мария Терезия вместе со своим сыном и соправителем Иосифом II. Детская непосредственность Вольфганга в сочетании с необыкновенным талантом привела августейших особ в восторг. Разбежавшись по натертому дворцовому паркету, он поскользнулся и упал. Юная эрцгерцогиня Мария-Антуанетта, будущая королева Франции, помогла мальчику подняться. «Вы славная, — доверительно сообщил ей Вольфганг, — я на вас женюсь». Получив от императорской четы в подарок сшитый для эрцгерцога Максимилиана лиловый костюмчик с широким золотым позументом, маленький человечек потом в этом одеянии, да еще с треуголкой под мышкой, смело подходил к клавесину и с милой непринужденностью отвешивал изящные поклоны. (Находясь в этом самом Шёнбруннском дворцовом зале, я невольно представил, как всё тогда здесь происходило, а после на стене особняка № 13, который украсил ансамбль венской средневековой площади Ам Хоф, узрел мемориальную доску: «В этом доме 20 октября 1762 года Вольфганг Амадей Моцарт впервые выступил перед венской публикой»).

Ну а дальше брата и сестру бурно принимали Брюссель и Париж (Людовик XV был в восторге; к тому же на берегах Сены впервые издали сочинения Вольфганга — четыре скрипичные сонаты), Лион и Женева, Берн и Цюрих, Гаага и Лондон (Георг III был умилен; вдобавок на берегах Темзы огромный талант ребенка оценил Иоганн Кристиан Бах; и именно под лондонским небом маленький Вольфганг сочинил свои первые симфонии).

Шквал оваций, похвал и подарков — всё это придавало детским путешествиям Моцарта по Европе сказочно-феерический характер. Но на самом деле это был тяжкий, зачастую просто непосильный для малыша труд. В довершение всего в Гааге оба юных гастролера перенесли тяжелое воспаление легких, а после в чешском Оломоуце заболели оспой…

Первое турне Моцартов продолжалось три года. Всего же тогда Вольфганг вне стен родительского дома провел без малого десять лет.

* * *

ПЕРЕЙДЯ по изящному пешеходному мосту на правый берег реки Зальцах, украшенному роскошным парком Мирабель, я оказался у другого «Дома Моцарта»: сюда, на Макартплатц, все они переехали в 1773-м. Еще это здание называют — «Танцмейст семьи Моцартов», потому что здесь постоянно устраивались встречи с музыкантами и друзьями. Под этой крышей Вольфганг писал серенады, симфонии, дивертисменты, мессы, скрипичные и фортепианные концерты, арии, а также концерт для фагота и произведения церковной музыки. В этих стенах сочинил оперу «Мнимая садовница», затем — «Идоменей» и покинул их в 1780-м. Его мама скончалась раньше, в 1778-м, сестра же здесь жила до свадьбы, а Леопольд — до самой смерти…

* * *

НУ а в Вене, где изображения Моцарта, начиная с конфетных оберток и вообще магазинных витрин, повсюду, уже после Шёнбрунна и площади Ам Хоф, которые так хорошо помнят великого композитора, я на Зингерштрассе, 7, заглянул в Дом рыцарей Тевтонского ордена. Здесь Моцарт поселился весной 1781-го, причем здание принадлежало зальцбургскому архиепископу Иерониму фон Коллоредо (будучи органистом при архиепископском дворе, Моцарт к тому же должен был сочинять церковную музыку для воскресных служб). Вот тогда-то, в ту весну, Вольфганг наконец решил кабальные отношения с архиепископом разорвать. (Этому во многом способствовал успех оперы «Идоменей» в Мюнхене). Что ж, разозлившийся Коллоредо этого гения (который на момент отставки в свои двадцать пять лет уже был автором более двух десятков симфоний и около двухсот других произведений) выставил за ворота.

Скоро, несмотря на категорическое несогласие отца, Вольфганг женился на Констанции Вебер. В те же дни с бурным успехом прошла премьера его оперы «Похищение из сераля». Моцарт стал кумиром сцены: и как композитор, и как исполнитель он был нарасхват…

* * *

ОБОГНУВ собор Святого Стефана, где Вольфганг и Констанция когда-то венчались, и пройдя под арку, я оказался на узенькой улочке Домгассе, в доме № 5, единственном уцелевшем в Вене жилище Моцарта. Годы, с 1784-го по 1787-й, проведенные здесь, были для него счастливейшими. В этих шести комнатах (где Моцарта и сейчас помнят оконные проемы, лепнина, печь в спальне), рядом с любимой женой и малюткой-сыном Карлом Томасом, он написал много замечательной музыки, и прежде всего — оперу «Свадьба Фигаро». Вот и называют благодарные венцы это место «Домом Фигаро». А после возникла опера «Дон Жуан» — истинное совершенство! В этой квартире началась дружба Моцарта с самим Францем Йозефом Гайдном, который здесь, на традиционном «квартетном вечере», в присутствии Леопольда, обратился к нему: «Ваш сын — величайший композитор из всех, кого я знаю лично или о ком слышал». Не случайно среди композиций, созданных в этих стенах, несколько фортепианных концертов и струнных квартетов, посвящены Гайдну… В общем, под постоянную негромко звучащую музыку из «Свадьбы Фигаро» всё здесь грело мое сердце: его письма, ноты, партитуры и изящные часы-флейта XVIII века, исполняющие анданте, которое Моцарт написал специально для этой цели…

* * *

В МАЕ 1787-го скончался его отец, и сына начали преследовать неудачи. Пошатнулось здоровье Констанцы, потом — самого Вольфганга. К тому же умер Иосиф II, и Моцарт не был уверен, что при новом императоре сможет сохранить свой пост придворного композитора. Материальное положение семьи стало просто угрожающим… Я побывал на Раухенстеинграссе, 8: сейчас по этому адресу — универмаг «Штеффл», а раньше находился дом, в котором Моцарт в июне 1790-го начал сочинять гениальную «Волшебную флейту»… (А вот и кафе «Фрауенхубер»: на его месте располагался концертный зал, где 4 марта 1791 года Моцарт дал свой последний концерт). И «Реквием», который в 1791-м ему заказал незнакомец — в память умершей жены, возник тоже на Раухенстеинграссе… Композитор, уверенный, что сочиняет реквием для себя, лихорадочно работал над партитурой, пока силы не оставили его совсем… Констанца в это время лечилась в Бадене, но, ощутив, что с мужем беда, спешно возвратилась.

Окончательно он слег 20 ноября и через несколько дней почувствовал такую слабость, что принял причастие. В ночь на 5 декабря тридцатипятилетний гений впал в бредовое состояние и в полусознании воображал себя исполняющим на литаврах какую-то часть собственного незаконченного реквиема. Был почти час ночи, когда Вольфганг отвернулся к стене и перестал дышать…

Констанца, сломленная горем и не имевшая никаких средств, согласилась на самое дешевое отпевание в часовне собора Святого Стефана. Она была слишком слаба, чтобы сопровождать тело мужа в далекий путь на кладбище Святого Марка. Его похоронили без всяких свидетелей в могиле для бедняков, местоположение которой было вскоре безнадежно забыто… Так закончил свой путь тот, про которого Рихард Вагнер воскликнет: «Невероятная гениальность Моцарта возвысила его над всеми мастерами всех искусств и всех столетий!» Лишь шестьдесят восемь лет спустя здесь, на предполагаемом месте погребения, появился памятник. Другая могила Моцарта — на Центральном кладбище.

Ну а в самом центре Вены, на бульварном кольце, которое называется Рингом, в саду, который раньше принадлежал императорской семье и именуется Бурггартеном, он — беломраморный, романтичный, с изящно откинутой рукой, а у его ног — огромный скрипичный ключ из алых цветов по зеленому газону…

По поводу же причины смерти Вольфганга Амадея Моцарта уже более двухсот лет идут бесконечные споры, однако давняя легенда об его отравлении композитором Сальери документального подтверждения так и не нашла…

Дом, где он родился

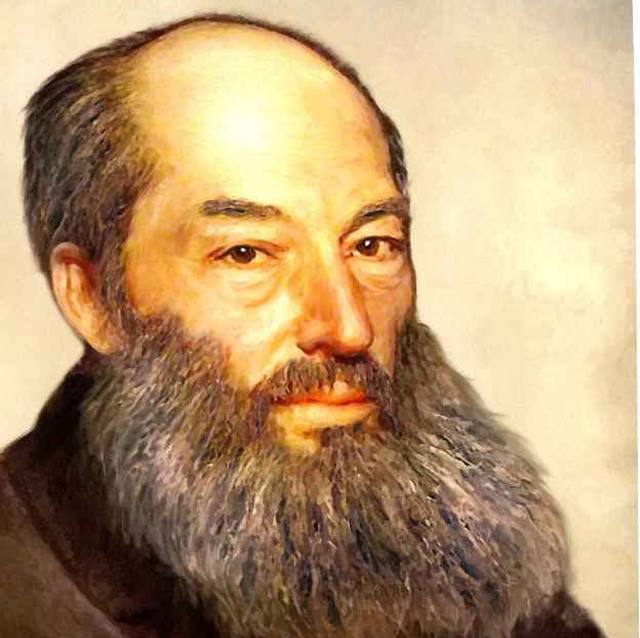

Его надгробие…

Фото Льва Сидоровского

* * *

«О, КАК УБИЙСТВЕННО МЫ ЛЮБИМ…»

217 лет назад родился Федор Иванович Тютчев

К СОЖАЛЕНИЮ, дорогой читатель, в школе мы его не «проходили», но всё равно в голове с детства застряли строчки про зиму, которая «недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора…». И про то, что «ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят…». И, конечно, вот это: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром…». Там было столько музыки, столько красок, столько восхитительной зримости, что в стихи, казалось, можно не только вслушиваться, но и вглядываться: «Гремят раскаты молодые, // Вот дождик брызнул, пыль летит, // Повисли перлы дождевые, // И солнце нити золотит…». С той поры минуло много лет, но и сегодня про того, кто эти волшебные строки сложил, про гения лирики Федора Ивановича Тютчева, людям моего поколения (а уж про нынешних мальчишек и девчонок вообще не говорю) ведомо, увы, совсем чуть-чуть…

* * *

ОН РОДИЛСЯ на Орловщине, в усадьбе со странноватым названием — Овстуг. Семья была среднепоместной, стародворянской. Первоначальное образование получил дома. Его учитель русского языка, молодой поэт и переводчик Сергей Раич писал впоследствии:

«… о тех сладостных часах», когда они вдвоем «запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных произведений поэзии…»

Про своего «даровитого от природы» воспитанника вспоминал, что:

«… по тринадцатому году он переводил уже оды Горация с замечательным успехом».

С осени 1819-го Тютчев — на словесном отделении Московского университета. Его однокашник, ставший потом известным историком и литератором Михаил Погодин, отмечал в дневнике, что нашел в Федоре «прекрасного молодого человека», которому мог поверять и доверять свои мысли. Они говорили «о будущем просвещении» в России, «о свободном благородном духе мыслей», об оде Пушкина «Вольность»… Закончив учебу всего за два года, юный поэт, который много переводил Горация, Шиллера, Ламартина, был зачислен в Государственную коллегию иностранных дел и вскоре оказался при русской дипломатической миссии в Мюнхене…

Там он пробыл более двадцати лет. В творчестве теперь обратился к Гёте, к немецким романтикам. Потом увлекся стихами Гейне, с которым даже приятельствовал. Сам Гейне называл дом Тютчевых в Мюнхене (в 1826-м Федор Иванович женился на вдове русского дипломата Элеоноре Петерсон) «прекрасным оазисом», а самого поэта — своим лучшим тогдашним другом. И тогда же, кроме переводов, возникли (подумать только: вдалеке от России — и такие русские!) его собственные чудо-строки — и про «грозу в начале мая». И про вечер:

Как тихо веет над долиной

Далёкий колокольный звон,

Как шорох стаи журавлиной, —

И в шуме листьев замер он…

И про Цицерона:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые…

И вот это:

… Весна идёт, весна идёт!

И тихих, тёплых, майских дней

Румяный, светлый хоровод

Толпится весело за ней…

Но у поэта уже были не только восхитительные картинки природы, но и задушевные признания:

Ты зрел его в кругу большого света —

То своенравно-весел, то угрюм,

Рассеян, дик иль полон тайных дум,

Таков поэт — и ты презрел поэта!..

Но и философские размышления:

Не то, что мните вы, природа,

Не слепок, не бездушный лик —

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Но и блестки любовной лирики:

Люблю глаза твои, мой друг,

С игрой их пламенно-чудесной,

Когда их приподымешь вдруг

И, словно молнией небесной,

Окинешь бегло целый круг…

Но есть сильней очарованья:

Глаза, потупленные ниц

В минуты страстного лобзанья,

И сквозь опущенных ресниц

Угрюмый, тусклый огнь желанья...

Весной 1936-го отправил это в Петербург. И там Пушкин откликнулся «с изумлением и восторгом» перед «неожиданным появлением» стихотворений, «исполненных глубины мыслей, яркости красок, новости и силы языка». И они — за подписью «Ф. Т.» — появились в пушкинском «Современнике»… Скоро случилась дуэль на Чёрной речке, и, потрясенный гибелью великого поэта, Тютчев воскликнул:

… Вражду твою пусть Тот рассудит,

Кто слышит пролитую кровь…

Тебя ж, как первую любовь,

России сердце не забудет!..

***

В ТОМ ЖЕ 1837-м стал среди дипломатов в Турине «поверенным в делах». Здесь пережил горе: умерла Элеонора. Писал:

Твой милый образ, незабвенный,

Он предо мной везде, всегда,

Недостижимый, неизменный,

Как ночью на небе звезда…

Слава Богу встретил потом Эрнестину Дёрнберг, которая помогла перенести тяжесть утраты и вошла в жизнь поэта, по его собственному признанию, как «земное провиденье». Из-за самовольного отъезда в Швейцарию по случаю венчания вынужден был подать в отставку. Вернулся на родину и там вскоре вновь оказался при Министерстве иностранных дел.

Этот его петербургский период отмечен замечательными стихами:

Неохотно и несмело

Солнце смотрит на поля.

Чу, за тучей прогремело,

Принахмурилась земля…

Или:

С неба звёзды нам светили,

Снизу искрилась волна,

И метелью влажной пыли

Обдавала нас она…

Или, например, те, что обращены к русской женщине:

Вдали от солнца и природы,

Вдали от света и искусства,

Вдали от жизни и любви

Мелькнут твои младые годы,

Живые помертвеют чувства,

Мечты развеются твои…

Вот как на его первую книгу отозвался Тургенев: «Мы не могли душевно не порадоваться собранию воедино разбросанных доселе стихотворений одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина». А Фет приветствовал самобытного «властелина» поэтической мысли, способного сочетать «лирическую смелость с неизменным чувством меры»…

Спустя годы Лев Толстой по поводу стихотворения «Тени сизые смесились…» («… Мотылька полёт незримый // Слышен в воздухе ночном… // Час тоски невыразимой!.. // Всё во мне, и я во всем!..») воскликнул:

«Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Не могу читать без слез…».

Лев Николаевич восторгался тютчевскими необычными, неожиданными словосочетаниями, которые задерживают на себе внимание и будят творческую фантазию. Ну, в самом деле: «изнемогла» — это о радуге, «смесились» — о тенях, «смутит небесную лазурь» – о грозе, «разрешились в сумрак зыбкий, в дальний гул» — о красках и звуках вечереющего дня… А как он языком звуков владел: ведь там можно услышать и грохот летних бурь, и еле внятные звуки наплывающих сумерек, и шорох зыбких камышей… Эта звукопись позволяла поэту запечатлеть именно своё чувство природы. А как смелы его красочные сочетания («мглисто-лилейно», «лучезарно и сизо-темно»), и как неожиданно эти самые краски и звуки соединены: тут, например, и «чуткие звезды», и солнечный луч, который врывается в окно «румяным громким восклицаньем»… Да что там говорить — кудесник!

* * *

А ЕГО чувство к женщине!.. Еще на заре молодости полюбил «младшую фею» Амалию Лерхенфельд и, когда потом, на склоне лет, вновь встретил ее (ему — шестьдесят семь, ей — шестьдесят два), в душе вдруг вновь вспыхнул давний огонь — и явились стихи, ставшие обворожительным романсом:

Я встретил вас — и всё былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое —

И сердцу стало так тепло…

Строки, обращенные к Элеоноре, я уже приводил выше. А второй своей жене, Эрнестине, писал:

Прости всему, чем сердце жило,

Что, жизнь твою убив, её испепелило

В твоей измученной груди…

И вдруг на склоне лет испытал, может быть, самое большое в своей жизни чувство — к Елене Александровне Денисьевой. Какие волшебные стихи возникли! Вот послушайте:

О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!..

Или:

Чему молилась ты с любовью,

Что, как святыню, берегла,

Судьба людскому суесловью

На поруганье предала…

Или:

Любовь, любовь — гласит преданье —

Союз души с душой родной —

Их съединенье, сочетанье,

И роковое их слиянье,

И… поединок роковой…

Взятые вместе стихи составили «денисьевский цикл». Елена Александровна скончалась от чахотки, и несчастный Тютчев в черную годовщину обращался к ней:

Завтра день молитвы и печали,

Завтра память рокового дня…

Ангел мой, где б души ни витали,

Ангел мой, ты видишь ли меня?

***

В НАШ ВЕК, когда люди начисто разучились, да и вообще перестали писать письма, Тютчев тоже может дать каждому блистательный пример. Впрочем, не только сегодня, но и тогда, в позапрошлом веке, Аксаков с восхищением свидетельствовал, что весточки от Федора Ивановича «поражают воображение или оригинальной мыслью, или оригинальным оборотом речи, или изящным образом…» Ну вот, например, к Трубецкой: «Милая, дорогая княгиня, ваши письма — это лепестки роз, которые, падая на мою голову, превращаются в пылающие уголья…» Не завидно, господа современники, способные ныне лишь на жалкие «эсэмэски»?

* * *

К ТОМУ ЖЕ был он поэт-философ, старающийся осмыслить жизнь Вселенной. В движении мировой истории часто ощущал себя «обломком старых поколений». Однажды написал:

Как грустно полусонной тенью,

С изнеможением в кости,

Навстречу солнцу и движенью

За новым племенем брести!

И как точно, как удивительно ёмко (недаром эти строки уж полтора века постоянно цитируют) сумел сказать о родимом Отечестве:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

А я, оказавшись позднею порой на Стрелке, близ Ростральных колонн, непроизвольно вспоминаю:

Нет искр в небесной синеве,

Всё стихло в бледном обаянье,

Лишь по задумчивой Неве

Струится лунное сиянье…

Если же прихожу к стенам Лицея или Екатерининского дворца, в сердце тоже возникает не только Александр Сергеевич, но и Федор Иванович:

Осенней позднею порою

Люблю я царскосельский сад,

Когда он тихой полумглою

Как бы дремотою объят…

Есть у него и такие строки:

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живёшь?

Мысль изреченная есть ложь.

Однако, дорогой читатель, уж к самому-то Федору Ивановичу Тютчеву это утверждение никакого отношения не имеет: его мысль никогда не оборачивается ложью, и строй его «таинственно-волшебных дум» неминуемо находит путь к нашему сердцу…

* * *

ПЕВЕЦ «БЛАГОУХАННОЙ СВЕЖЕСТИ»

200 лет назад родился Афанасий Афанасьевич Фет

УДИВИТЕЛЬНЫЙ факт, дорогой читатель: далекой школьной порой, которая выпала на Великую Отечественную, в нашей «Хрестоматии» были и такие строки:

Я пришёл к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало…

Шла война, положение на фронте порой вызывало отчаяние, в чьих-то семьях получали похоронки, но вот подобные светлые стихи измученные детские души все-таки чуть-чуть успокаивали, заставляли верить в хорошее:

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой…

И мы уже просто не могли не запомнить это имя — Афанасий Фет…

* * *

НА БЕЛЫЙ свет он явился под Мценском, в усадьбе Новосёлки, которая принадлежала отставному гвардейцу Шеншину. В том 1820-м Афанасий Неофитович из Германии, где лечился на водах, возвратился с юной Шарлоттой Фёт, которая всё свое прошлое в Дармштадтсе принесла в жертву новой страсти. Сына назвали тоже Афанасием, причем точная дата рождения (в октябре? в ноябре?) осталась неизвестной. А в 1834-м к тому же открылось, что отныне четырнадцатилетнего Афанасия Шеншина следует именовать «гессен-дармштадтским подданным А. Фётом». Эта короткая фамилия, такая «мягкая» («фёт» — по-немецки «жирный»), принесла мальчику, по его словам, «жесточайшие нравственные пытки» — тем более что из Новосёлок оказался срочно перемещенным под крышу частного пансиона немца Крюммера в далеком лифляндском городишке Верро. (Лет сорок назад в эстонском Выру мне показали дом, в котором этот пансион располагался). Оторванный от семьи, потерявший свою фамилию, вообще отлученный от дома (его не брали в Новосёлки даже на летние каникулы) юный изгой очень страдал: однажды, оказавшись на верховой прогулке у лифляндской границы, соскочил с лошади и бросился целовать русскую землю — не там ли следует искать исток его поэзии?.. Слава Богу, наконец — стараниями Шеншина — перебрался в Москву, поступил в Университет, где на всю жизнь обрел друга, Аполлона Григорьева, который тоже горел страстью к творчеству. Вместе готовили первый, «студенческий», сборник стихов Афанасия, а в 1842-м «Отечественные записки» поместили его «Посейдона», под которым значилось: «А. Фет». Таким образом, заменив «ё» на «е», он фамилию «гессен-дармштадтского подданного» превратил в литературный псевдоним русского поэта… И скоро там же появилась его «лирическая декларация»: «…Рассказать, что с той же страстью, // Как вчера, пришёл я снова, // Что душа всё так же счастью // И тебе служить готова…» — та самая, из «Хрестоматии» военной поры. Да, Фет во всеуслышание поименовал всё, о чем он пришел поведать в русской поэзии: о радостном блеске солнечного утра и страстном трепете молодой, весенней жизни; о жаждущей счастья влюбленной душе и неудержимой песне, готовой слиться с веселием мира… До этого подобного лирического «весеннего чувства» в русской словесности, которое для Фета стало главным, пожалуй, и не было. Критики окрестили его «благоуханной свежестью».

* * *

КАК же, дорогой читатель, с драматической историей происхождения Афанасия Шеншина связать появление лирика Афанасия Фета? Может, в этом помогут строки, которые юный поэт еще в 1841-м перевел из Гейне, но выразил в них самого себя:

Из слёз моих много родится

Роскошных и пёстрых цветов,

И вздохи мои обратятся

В полуночный хор соловьёв…

А Аполлон Григорьев считал, что его друг «должен был или убить себя, или стать таким, каким он сделался…» Да, вечно юная Весна одолела в его душе трагедию:

Ты пронеслась, ты победила,

О тайнах шепчет божество,

Цветёт недавняя могила

И бессознательная сила

Своё ликует торжество…

И вот этой-то «Бессмертной Весне», вот этому-то величайшему своему божеству, Фет будет приносить поэтические дары до последнего мига, всякий раз вдохновляясь чувством «весеннего возрождения»: «Но возрожденья весть живая уж есть в пролётных журавлях…»

К тому же его весенние стихи поражали читателя какой-то стихийной силой любовного влечения, когда поэта буквально сжигал «весенний огонь»:

Сердце пышет всё боле и боле,

Точно уголь в груди я несу…

Ну и, конечно же, в них живет и другой крылатый вестник весны — соловей:

Какая ночь! Все звёзды до единой

Тепло и кротко в душу смотрят вновь,

И в воздухе за песнью соловьиной

Разносится тревога и любовь…

Земная ночь, пронизанная весенней любовной тревогой, — это частица мирового гармонического целого. Поэтому так интимно-родственны отношения души поэта с космической бесконечностью — со звездами, как случилось это, например, в стихотворении, которое Чайковский ставил «наравне с самым высшим, что только есть высокого в искусстве»:

На стоге сена ночью южной

Лицом ко тверди я лежал,

И хор светил, живой и дружный,

Кругом раскинувшись, дрожал…

На этот раз поэт не передает своих «диалогов со звездами» (как в некоторых других стихах такого рода) и не просто чувствует свое родство с космической жизнью — он переживает необычное состояние погружения в космическую глубину:

Я ль нёсся к бездне полуночной,

Иль сонмы звёзд ко мне неслись?

Казалось, будто в длани мощной

Над этой бездной я повис…»

Какая открытость столь уникальным переживаниям! Не случайно здесь же признаётся: «И я, как первый житель рая…»

* * *

А ВОТ-то самое стихотворение, ставшее символом его поэзии, с которого и началась громкая слава Фета:

Шёпот, робкое дыханье,

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца,

Ряд волшебных изменений

Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,

Отблеск янтаря, И лобзания, и слёзы,

И заря, заря!..

Вслушайся, дорогой читатель: здесь любовное свидание окутано какой-то «полупрозрачной завесой», каким-то таинственным полумраком. Однако можно догадаться, что в этих воздушнейших строках скрыты «радость земли», огонь страсти, что это один из тех случаев (по словам самого Фета), когда «поэт сам не подымает окончательно завесы перед зрителем, предоставляя последнему смотреть сквозь дымку, как, например, пред изображением вчерашней наивной девушки, взглянувшей наконец в действительную жизнь с ее высшими дарами».

Да, «первый житель рая» умел рассказать о первозданном человеческом естестве, о вечных «радостях земли» не только с поэтическим целомудрием, но и с ошеломляющей лирической новизной. В самом деле: ни одного глагола! Однако для автора это вовсе не технический эксперимент, а органическая часть великой «музыки любви». Не логически последовательной речи, опирающейся на глаголы и расчлененной синтаксисом, хочет Фет: он ищет лирический способ выразить дрожь сердца, огонь крови, волнение и нарастание страсти! Потому что понимал: все слова человеческой речи — это океан звуков, это великая и таинственная стихия «музыки речи», над которой властен только лирический поэт: чем глубже изведал он тайны этой музыки, тем больше мощь, тем неотразимее магия сотканного им «смыслового созвучия». Так что строки про «шёпот, робкое дыханье…» — это, пожалуй, волшебный ряд бесконечных, внутренне связанных, необходимо следующих один за другим аккордов, которые прервать невозможно. И читается всё это ну просто на одном дыхании… А сам поэт мечтал: «О, если б без слова сказаться душой было можно!»

* * *

ПОСЛЕ Московского университета Фет отправился в Херсонскую губернию, где поступил на службу в кирасирский Военного Ордена полк. Избрав «наследственную» для Шеншиных кавалерию, решил дослужиться до офицера и тем самым вернуть себе дворянский титул. Беспощадно обуздав себя во всём, достиг образцовой военной формы. Но судьба над ним смеялась: дважды выходили царские указы о повышении ценза для получения потомственного дворянства — сначала это был чин майора, потом — полковника. Достичь последнего Фет уже не надеялся — и в 1858-м гвардии штабс-ротмистром вышел в отставку.

В первые «кавалерийские» годы его поэзия безмолвствовала. Однако настали 50-е, и однажды в редакции петербургского «Современника», где собрался весь цвет русской литературы, появился «коренастый армейский кирасир, говорящий довольно высоким слогом». Особенно близко сошелся с Тургеневым, Некрасовым, и Лев Толстой тоже восхищался его «лирической дерзостью». В ту пору поэзия Фета была «окружена похвалами», а его романсы распевала чуть ли не вся Россия… Когда же в 60-е «Современник» стал биться за социальное преобразование общества, добрые отношения с Некрасовым прекратил. Чтобы остаться самим собой, лирик-поэт встал против господствующего течения и обрек себя на почти полное одиночество…

Он уже был женат на девушке из богатой московской семьи Марии Боткиной, к тому же на окраине родного Мценского уезда приобрел хутор Степановку с двумястами десятинами отличной пахотной земли. «Вашей хозяйственной деятельности я не нарадуюсь…» — писал ему Лев Толстой. И тут же добавлял: «Я от вас всё жду, как от 20-летнего поэта, и не верю, что вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека». И Фет оправдал эти ожидания, обратившись к даме сердца:

Далёкий друг, пойми мои рыданья,

Ты мне прости болезненный мой крик.

С тобой цветут в душе воспоминанья,

И дорожить тобой я не отвык…

Он покинул Степановку, оставил хозяйственную деятельность и, купив в 1877-м великолепную старинную усадьбу Воробьёвку, сделал ее «обителью поэзии». Здесь «лирический поток» старика Фета набрал полную силу, и с 1883-го по 1893-й появились один за другим четыре выпуска его лирических стихотворений под общим именем — «Вечерние Огни». Название оказалось многозначным: это был и «вечер жизни», и — одновременно — тот переходный час от дня к ночи, когда поэт радостнее всего чувствовал свою «лёгкость»:

Какая ночь! Алмазная роса

Живым огнём с огнями неба в споре,

Как океан, разверзлись небеса,

И спит земля — и теплится, как море…

Софья Андреевна Толстая вспоминала встречу с Фетом в Ясной Поляне весной 1891-го: «Он декламировал нам стихи — и всё любовь, любовь… И это в 70 лет!..» Да, теперь он изливал свою страсть в полных драматизма строках, звучащих с органной мощью:

Злая старость хотя бы всю радость взяла,

А душа моя так же пред самым закатом

Прилетела б со стоном сюда, как пчела,

Охмелеть, упиваясь таким ароматом…

Можно ли не поразиться поэту, которого ни долгие жизненные невзгоды, ни изнуряющие болезни, ни немощная старость не смогли разлучить с тем «садом любви», где «ночных благовоний живая волна доходит до сердца, истомы полна…»

И ведь этот поразительный лирик жил внутри человека, имевшего совсем иной «лик»: в его внешнем облике было что-то жёсткое, а «поэтического» совсем мало. Не случайно Яков Полонский, тоже хороший поэт, ему писал: «Что ты за существо — не постигаю. Если ты мне этого не объяснишь, то я заподозрю, что внутри тебя сидит другой, никому не видимый человек, окруженный сиянием, с глазами из лазури и звёзд, и окрылённый. Ты состарился, а он молод! Ты всё отрицаешь, а он верит! Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений, — перед таким существом, от света которого Божий мир тонет в голубоватой мгле!»

Наверное, этого «внутреннего человека», который жил в Фете и благодаря которому мир узнал великую Лирику, кроме Весны и Любви, еще питала Музыка. Да, дорогой читатель, вот так он в 50-е обращался к юной певице:

Уноси моё сердце в звенящую даль,

Где как месяц за рощей печаль;

В этих звуках на жаркие слёзы твои

Кротко светит улыбка любви…

А так писал в 90-е:

Я понял те слёзы, я понял те муки,

Где слово немеет, где царствуют звуки,

Где слышишь не песню, а душу певца,

Где дух покидает ненужное тело,

Где внемлешь, что радость не знает предела,

Где веришь, что счастью не будет конца.

Впрочем, дебильным обожателям современной попсы всего этого не понять…

К сведению автора-Бах умер до рождения Моцарта и , вдобавок,, никогда не был в Англии!

Автор просто перепутал Бахов, вернее, описАлся — написал «Иоганн Себастьян Бах» вместо «Иоганн Кристиан Бах»

«Известен как «Миланский Бах» и «Лондонский Бах», или «Английский Бах» (прожил в Милане 8 лет и в Лондоне 20 лет). Оказал влияние на формирование концертного стиля Моцарта.»

Как мне учиться надоело —

Я разве с Гуглом не знаком?

Иконку кликнул, поиск сделал

И, прочитав, стал «знатоком»…

Ну что можно сказать даже о нашем поколении советских беби-бумеров, прочитав не вошедшие в школьную программу стихи Тютчева и Фета:

С годами мы умней не стали —

Мы в школе навсегда застряли,

Где классиков не изучали,

А поурочно ОБЗИРАЛИ…