![]()

Слишком много душевных сил потребовала эта их работа. Слишком много… Александра Михайловича Адамовича не стало в 1994-м. А Даниил Александрович Гранин потом (он, слава богу, до девяноста восьми продолжал вовсю работать) написал ещё много хороших книг…

Вспоминая…

О Данииле Гранине и о Жанне д’Арк

Лев Сидоровский

«ЗАЧЕМ НАМ ЗНАТЬ О ТЕХ СТРАДАНИЯХ?..»

«ЗАЧЕМ НАМ ЗНАТЬ О ТЕХ СТРАДАНИЯХ?..»

Даниил Гранин — о том, как возникла «Блокадная книга»

ИТАК, дорогой читатель, наступил январь — для нашего города месяц совершенно особый: в январе 1943-го проклятая гитлеровская блокада была, наконец, прорвана, а в январе 1944-го окончательно снята. Прежде я уже рассказывал про то, как после моего восемнадцатилетнего «сражения» за выход второго, переработанного и дополненного, издания книги Абрама Бурова «Блокада день за днем» в 2011-м это событие всё-таки свершилось. Предваряя «новорожденную», Почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Александрович Гранин (кстати, совсем недавно, 1 января, был его 102-й день рождения), в частности, написал: «Сведения, собранные Буровым, создают наиболее полное представление о том, что творилось в городе. Эта книга выдержала и выдержит испытание временем. Куда денешься от всех тех фактов, цифр, дат, часов даже, которые собраны там? Каждый день — это панорама…».

Но и сам автор этих слов вместе с Алесем Адамовичем четыре десятилетия назад сотворили пронзительную «Блокадную книгу», путь которой к читателю тоже оказался весьма тернистым. Увы, редко кто из молодых моих земляков открывал ее страницы. Вот почему в 2011-м, когда у людей в фаворе уже оказалась вовсе не Истинная Литература, а примитивное бульварное чтиво, решил я вместе со старейшим петербургским писателем вспомнить, как «Блокадная книга» создавалась. Между прочим, в первые дни Великой Отечественной он работал на Кировском заводе и от призыва в действующую армию имел бронь. Но молодой выпускник Политеха всё-таки ушел добровольцем на фронт и до самой Победы воевал в танковых войсках…

Вот запись того нашего разговора.

* * *

— Даниил Александрович, а ведь в 70-е годы прошлого века, когда рождалась «Блокадная книга», документальная проза, особенно военная, переживала значительный подъем, и читательский интерес к ней был огромный…

— Да, вспоминаю, например, дневники тогда еще здравствующего Константина Михайловича Симонова «Разные дни войны». На мой взгляд, это одна из самых лучших вещей в нашей военной документальной литературе. Причем эти дневники Симонов опубликовал довольно своеобразно: комментируя их своим «сегодняшним» пониманием того, что было тогда. И вот это столкновение Константина Михайловича «того», из военной поры, с тем, каким он стал в 1970-е, потребовало от автора большого мужества, потому что не так-то просто предстать перед читателем во всём простодушии и неведении Симонова 1941—1942 годов. При подготовке дневников к публикации писателю, очевидно, всё время хотелось что-то выправить, откорректировать… Ведь как часто бывает в нынешних мемуарах или даже художественных произведениях: автор никак не может отделаться от своего «знания», и в них часто уже заранее известно, чем кончится война, как она кончится, чуть ли не дата финала известна даже… Вот, это «знание» очень мешает, оно граничит с неправдой, и отделаться от него довольно трудно. Симонов же совершенно честно оставил свои дневники нетронутыми, сопроводив их комментарием, — и из этого столкновения родился какой-то совершенно новый жанр документальной прозы…

— Причем в ту пору документальная проза порой стала сращиваться с прозой чисто художественной…

— Именно так, и, в первую очередь, примером тому — знаменитый роман Богомолова «В августе сорок четвертого»: здесь документ в художественную часть повествования включен очень интересно и крепко. Но мы обязаны помнить, что этот самый документ требует к себе особенно честного отношения, потому что он — чрезвычайно сильное оружие: документ несет в себе особое доверие, и злоупотреблять им просто бесчестно. Особенно это недопустимо в военной прозе. Вот была тогда, помнится, одна книга о Черняховском, в которой автор доказывал, что с первого дня войны наши войска отступали абсолютно организованно, организованно встречались с врагом, что всё шло по плану — и так далее, и тому подобное. Причем в подтверждение подобной концепции приводились соответствующие документы. Что ж, эти приказы, и правда, существовали, но они не выполнялись, просто не могли тогда выполняться — однако об этом автор почему-то умалчивал…

— Как же возник замысел вашей с Адамовичем книги о блокаде?

— Инициатива тут принадлежала ему, Алесю, который еще раньше вместе с Янкой Брылем и Владимиром Колесником записал рассказы жителей Белоруссии, спасшихся из сожженных фашистами деревень, и составилась книга — «Я из огненной деревни»… Когда он предложил мне подобную совместную работу, посвященную ленинградской блокаде, я, надо сказать, отнесся к этому скептически. Я считал, что о блокаде уже и так написано много разных и хороших книг, и к тому же не совсем ясно представлял, в чём тут будет заключаться моя роль именно как писателя. Ну, хорошо, соберем человеческие воспоминания, а в чём мы с Адамовичем проявим себя как литераторы? Совсем не сразу смог сам для себя ответить на этот вопрос.

Наконец, поскольку у нас были давние, дружеские отношения, Адамович уговорил меня хотя бы поехать послушать рассказ его знакомой блокадницы. Мы даже, по-моему, не записывали или записали потом, по памяти… Ей было восемнадцать лет. У нее был роман. Любила Федю, своего жениха. Федю взяли в армию, и стояла его часть тоже где-то в районе Шушар. Она пробиралась к нему. Носила сухари, варенье, носила домашние вещи: рукавички, шарф. Но главное — как она пробиралась туда. Я знал: заставы наши, патрули не пропускали штатских, гражданских, это строго-настрого было запрещено. Перебежчики могли быть, могли быть шпионы, осведомители. Тем не менее, она несколько раз побывала у него, шла шестнадцать километров, добиралась до их части, упрашивала, умаливала эти патрули. И ее пускали. То был удивительный пример любви. ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ПОПАЛА В БЛОКАДУ. Ее рассказ меня и тронул, и удивил… Кроме этого, Адамович уговорил еще к одной блокаднице пожаловать. Короче, я увидел, что существовала во время блокады неизвестная мне внутрисемейная и внутридушевная жизнь людей, она состояла из подробностей, деталей, трогательных и страшных, необычных. В конце концов я дал согласие…

— Вам прежде доводилось работать вдвоем?

— Никогда, вот почему всё это для меня было странно. И еще — Адамович не ленинградец. Он белорус. Прошел войну совсем не такую, как я. Партизанскую, в этом заключалась разница наших представлений о войне, о фронте. Но, как потом выяснилось, это имело и свои преимущества. Его наивный и совершенно свежий взгляд на Ленинград, на ленинградскую жизнь, вообще на жизнь большого города, помогал ему увидеть то, что для меня давно стерлось, — не было удивления, особых примет того военного времени. Так мы начали вместе работать…

— Где же находили необходимые адреса?

— Адреса находились сами собой, по цепочке… Специально мы их не выбирали. Причем наши ожидания оправдывались далеко не всегда: часто именно от этого человека ждешь очень интересного рассказа, но он помнит только общие, всем известные вещи… Рассказчик должен быть личностью, а этого заранее никогда не предусмотришь… Почему-то лучше всего рассказывали женщины. Наверное, у них память устроена иначе, чем у мужчин. Женщины, как правило, помнят краски, детали, подробности — в общем, то, что для нас было самым важным… Надо подчеркнуть, что очень помогал в работе магнитофон, который, убеждён, вообще дает для документальной литературы совершенно новые возможности. Ведь магнитофон позволяет сохранить весь аромат личности рассказчика, его интонацию… Вот и ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру (тогда, в 70-е годы, блокадников было еще много), выслушивали, записывали на магнитофон рассказы. Сперва мы ходили вместе, потом разделились, чтобы охватить больше людей. Почему нам было нужно больше людей? Да потому, что оказалось, у каждого есть свой рассказ. У каждого оказалась своя трагедия, своя драма, своя история, свои смерти. Люди и голодали по-разному, и умирали по-разному… Мы набрали сто рассказов, и ничего не повторилось. Посмотрели эти сто рассказов и поняли, что у нас есть какие-то пробелы. Тогда мы разделились, начали работать порознь…

— И что, люди воспоминаниями делились охотно?

— По-разному. Большей частью блокадники не хотели ничего рассказывать. Не хотели возвращаться в ту зиму, в те блокадные годы, в голод, в смерти, в свое унизительное состояние. Ни за что!.. Но потом соглашались, как правило, не было ни одного случая, чтобы нам отказали наотрез. Иногда мы уходили, а они потом звонили нам и приглашали. Мы не сразу поняли, в чем тут дело. Потом разобрались: у людей была потребность рассказать, чтобы освободиться. Какая-то женщина, которая пыталась некогда рассказать об этом своим детям или соседям, внукам, родным, — ее не слушали. Не хотели слушать. Когда приходили мы, писатели, с магнитофоном и она начинала рассказ, они собирались вокруг нас и слушали совершенно по-новому: как мы, как посторонние люди. Часто — слышали впервые о том, что происходило в этой квартире, что происходило с матерью, что происходило в этой семье. Рыдали, плакали… Эти рассказы — когда переводили их с пленки на бумагу, занимали двадцать-тридцать страниц…

Так что сначала я просто понял: необходимо собрать воспоминания о блокаде, пока это еще можно сделать, пока еще просто-напросто живы люди, которые ее помнят. И мы записывали эти воспоминания, целых шесть тысяч страниц записали. А уже потом, позднее, я осознал, что наша писательская литературная работа должна свестись к овладению всем этим материалом, к выявлению наибольшей его сюжетности, его логического единства, так сказать, внутреннего стержня… Сам по себе документ — конечно, собственность историка, а размышления вокруг документа (говоря о документе, я имею в виду рассказы людей, записанные нами) — это дело писателя. И вот из разрозненных человеческих судеб нам предстояло создать цельную книгу…

— Согласитесь, во многом эта ваша работа сродни труду журналистскому…

— Во многом. И в то же время существенно от него отличается. В чем же это отличие заключено? Поясню на таком примере… Однажды мы с Адамовичем пришли в Ленинградский фото-архив, чтобы отобрать для будущей книги снимки блокадной поры. Нам нужны были фотографии, рассказывающие о том, как в войну ленинградцы трудились на производстве. Мы перебрали более двух тысяч снимков и среди них обнаружили совсем немного таких, на которых по-настоящему были бы видны следы войны: изможденные люди со следами дистрофии или хотя бы разрушенные цехи… Нет, с фотографий смотрели на нас совсем другие лица — сильные. Суровые, бодрые, даже улыбающиеся лица мужчин, женщин, подростков… Девушки — конечно, в ватниках, конечно, в грубых спецовках, но — красивые. Да, да, красивые! Что это — ложь, обман, лакировка? Нет, совсем не так. Фотокорреспонденты, снимая в ту пору ленинградцев для газеты, хотели показать их стойкость, мужество, показать, что, несмотря ни на что, люди сильны, люди бодры, люди даже улыбаются. И тогда это действительно очень было нужно… А вот других снимков, на которых мы бы увидели людей, умирающих у станков от измождения, в архиве нет. И в этом большая разница между работой журналиста и писателя. Писатель обязан думать о будущем прежде всего исторически. Журналист, конечно, тоже должен к этому стремиться, но часто из-за характера своей работы он больше предан дню сегодняшнему…

— Как же, Даниил Александрович, у вас хватило сил весь этот ужас — в таком количестве! — выслушивать? Ведь подобная книга и от автора требует особой выдержки, даже мужества… Наверное, она и вас самих чему-то научила?

— Да, писать ее было безумно тяжело. Я говорю не о том, как тяжело выслушивать все эти блокадные рассказы, сам материал оказался настолько тяжел нравственно, что я от него просто стал больным… В документалистике существуют очень трудные и какие-то неуловимые требования отбора — что можно писать, а что нельзя. Принимаясь за работу, я полагал: писать можно обо всём. Оказалось — нет! Потому что существуют вещи настолько трагические, настолько невыносимые, что мы с Адамовичем почувствовали: не имеем права взваливать это на читательские души. Возникла необходимость отбора…

Часто мы спрашивали себя: а зачем вообще эта книга? Для чего людям нужно знать об этих страданиях? Ведь больше мы привыкли в литературе к преодолению страданий. Но есть же страдания и НЕПРЕОДОЛИМЫЕ, которые страданиями и остаются, когда человек не может забыть о них до конца жизни. Зачем писать об этом?.. Наверное, вот зачем…

Как-то мне позвонили из Новгорода, из библиотеки: «Даниил Александрович, вчера мы провели срочное собрание в связи с вашей книгой…» — «Почему срочное? Что-нибудь случилось?» — «Случилось. Одна женщина проходила по площади, упала, сломала ногу, стала звать на помощь, но никто к ней не подошел. В своей книге вы пишете, как в блокаду голодные, измученные люди помогали друг другу, поднимали упавших, оттаскивая их от края жизни. Почему же теперь, спрашивали мы на собрании, сытые, здоровые люди зачастую проходят мимо чужого горя?..» И вот этот звонок из Новгорода совпал с моими размышлениями. Я думаю: очень важно, чтобы литература ТРЕВОЖИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ СОВЕСТЬ. Литература вообще, как известно, делится на два типа: одна убаюкивает совесть, а другая ее тревожит. Если литература стремится к нравственному воспитанию людей, она должна совесть тревожить, должна, как говорил Достоевский, «пробить сердце». И чем благополучнее у человека жизнь, чем она более сытая, тем совершить это труднее.

Вот мне и казалось, что страдания ленинградцев в блокаду не должны пропасть, не должны остаться втуне, ведь эти страдания требовали огромной духовной силы, огромной духовной стойкости, требовали решения каких-то мучительных и важнейших нравственных проблем, проблем совести… Один ученый рассказывал: во время войны он работал в математическом институте Академии наук, где выполнялись военные заказы, и однажды кто-то потерял там хлебную карточку. И мой собеседник сказал: «Все понимали, что он обречен». — «Почему же вы не сложились, не помогли этому человеку?» — «Если бы мы сложились, чтобы помочь, где гарантия, что завтра другой, третий не сказал бы, что тоже потерял карточку? Вот мы и сторонились этого человека…» Прошло уже столько времени, а мой собеседник, вспоминая про это, не мог отделаться от жгучего чувства стыда…

А ведь подобные вопросы тогда, в блокаду, возникали, может быть, перед каждым, может быть, — ежедневно. Например, женщина рассказывала нам, как она мучительно решала для себя вопрос: кого спасать — мужа или ребенка?.. Вот какой нравственный выбор возникал. Или, сам падая от голода, человек протягивал руку помощи другому, чтобы отвести его от края жизни… Оказавшись в той невероятно жестокой ситуации, ленинградцы вели себя именно как ленинградцы — я имею в виду не «географическое» значение этого слова, а его, так сказать, нравственный смысл. Да, за ними стояли и Пушкин, и Блок, и Глинка, и Чайковский, и всё это давало людям новые нравственные силы, когда физических сил уже не оставалось. И то удивительное достоинство, с которым люди умирали, тоже содержит в себе понятие — «ленинградец»… Мы с Адамовичем считали, что такие истории должны тревожить человеческую совесть. Жить среди душевного благополучия и безразличия литература не может. К тому же эта работа показала нам, насколько жизнь богаче, сильнее и ярче художественной литературы. Понятие «художественная литература» употребляю в том смысле, что если бы я писал о блокаде, никогда не смог бы придумать ничего сильнее, чем вот эти безыскусные рассказы, из которых тоже складывается высокое понятие — подвиг Ленинграда.

— Вы сами воевали на Ленинградском фронте. А бывать в блокадном городе довелось?

— Раза два или три всего. Один раз нес пакет куда-то, проходил село Рыбацкое и видел, как лошадь, которая тащила сани с патронными ящиками, молоденький красноармеец погонял ее, упала на подъеме и встать не смогла. Как он ее ни лупил, ни бил — она дрыгала ногами и подняться не могла. А тут вдруг откуда ни возьмись налетели люди, закутанные во что попало, с топорами, ножами, принялись кромсать лошадь, вырезать куски из нее. Буквально через минут двадцать остались только кости. Всё обглодали… Запомнилось и то, какой был город. Занесённый снегом, высокие сугробы, тропинки между ними — это улицы. Только по центральным улицам можно было ехать на машине. Лежали трупы, не так много. Лежали больше в подъездах. Город был засыпан чистым-чистым снегом. Безмолвный, только тикал метроном из больших репродукторов, которые были повсюду. Витрины все заколочены. Памятник Петру, памятник Екатерине — завалены мешками с песком. Никто из нас не стремился в этот блокадный город…

Жизнь блокадная шла среди разбомбленных домов. Угол Моховой и Пестеля. Дом стоял словно бы разрезанный. Бесстыдно раскрылись внутренности квартир, где-то на четвертом этаже стоял платяной шкаф. Дверца болталась, хлопала на ветру. Оттуда выдувались платья, костюмы. Разбомбленные дома дымили. Пожары после бомбежек или снарядов продолжались неделями. Иногда возле них прохожие грелись. Гостиный Двор, черный весь от пожара. В Александровском саду траншеи, зенитки. Траншеи были и на Марсовом поле…

Однажды нам поручили втроем вести пленного немца через город в штаб. Я наблюдал не столько за городом, сколько за немцем, которого вел, — какой ужас был на его лице, когда мы встречали прохожих. Замотанных в какие-то немыслимые платки, шарфы с черными от копоти лицами. Не поймешь — мужчина или женщина, старый или молодой. Как тени, они брели по городу. Началась тревога, завыли сирены — мы продолжали вести этого немца. Видели безразличие на лицах прохожих, которые смотрели на него. Он-то ужаснулся, а они уже без всяких чувств встречали человека в немецкой шинели…

— Впервые часть «Блокадной книги» с купюрами появилась в 1977-м на страницах «Нового мира», а в Ленинграде на ее издание тогда был наложен запрет. Почему же, Даниил Александрович?

— Потому что на ней поставил крест первый секретарь обкома Романов. Впрочем, не удивительно: ведь он, как и его предшественники — Козлов и Толстиков, блокадником не был. Романов мне говорил: «Блокада — это героическая эпопея, а ваша книга — о страданиях. И почему в ней нет ничего о руководящей роли обкома, горкома, горсовета?» Такие вот претензии… Но, как только в 1984-м Романов переехал в Москву, «Блокадная книга» на невском берегу вышла.

— Цензура лютовала?

— Даже в Москве список ее изъятий составил около шестидесяти пяти пунктов. Дело дошло до секретариата ЦК. Например, нам ни за что не разрешили упоминать про людоедство, подделки продовольственных карточек, мародерство… Да, всё это было, и я никого не осуждаю, потому что голод преображает человеческий разум, человеческую мораль и нравственность. Когда подросток в булочной выхватывает у старой женщины кусок хлеба и тут же, давясь, запихивает себе в рот, — это ужасно, это воровство, это преступно, но это… понятно. Не вошли в книгу и рассказы о том, как мылись в банях. После первой зимы открылось несколько бань, и люди впервые могли помыться теплой водой. Но было только одно общее отделение. И женщины мылись вместе с мужчинами. Мы записали об этом несколько рассказов, но цензура их вычеркнула, считая… порнографией. А это был пример какого-то трогательного целомудрия. Много еще чего не вошло — например, количество погибших. Была дана официальная цифра 600 тысяч, а историки выяснили, что на самом деле эта цифра доходила до миллиона…

— Были отклики, письма?

— Очень много писем… Вот, например:

«Осенью сорок второго года я ехал на трамвае от Штаба по Невскому. Рядом стояла старушка, которая бережно держала в руках солдатский котелок с супом. Я только что хотел уступить ей место, как кто-то толкнул ее, и она облила супом мою шинель. Она ахнула, а потом, как бы оправдываясь, сказала: «Не беспокойтесь, товарищ командир. Пятен не будет. Суп совсем не жирный». Я на следующей же остановке с мокрыми глазами покинул трамвай. Прошло уже столько лет, но я вспоминаю этот блокадный эпизод тоже с мокрыми глазами…».

***

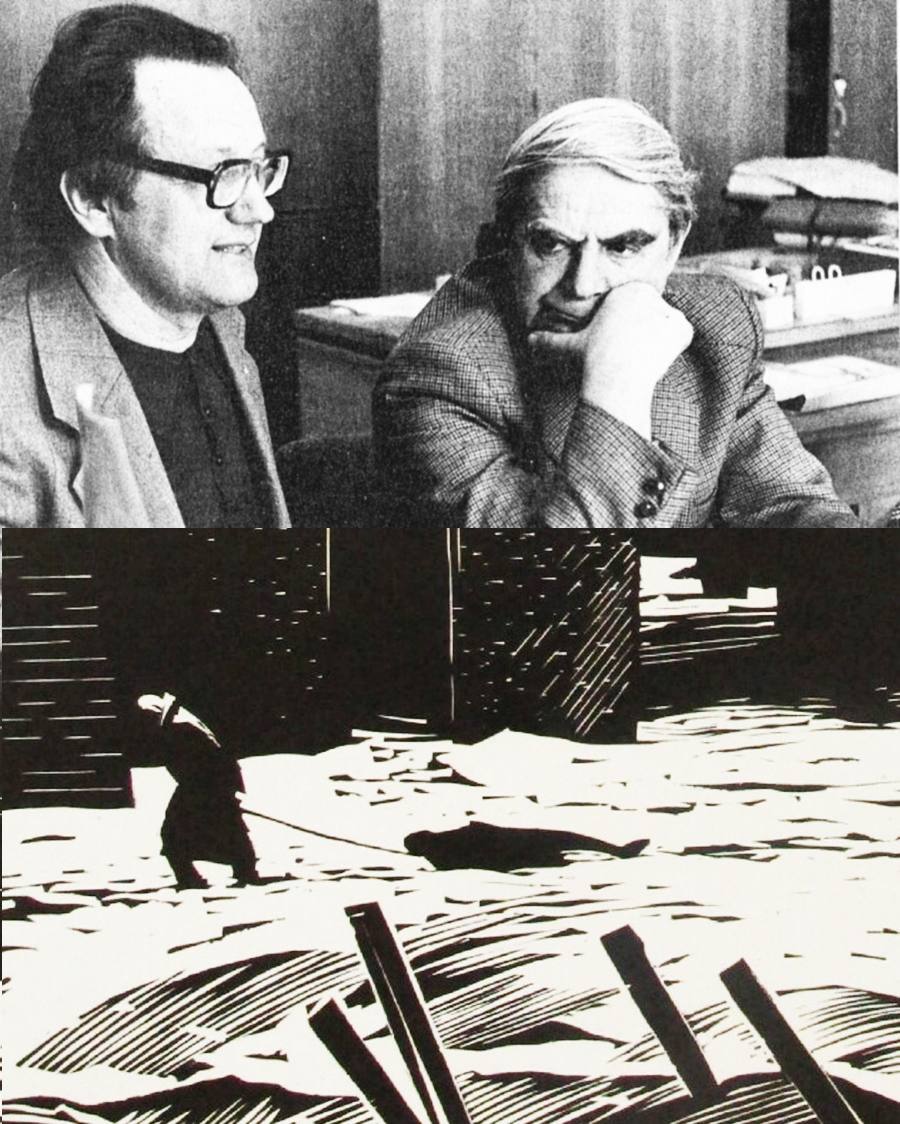

ДА, слишком много душевных сил потребовала эта их работа. Слишком много… Александра Михайловича Адамовича не стало в 1994-м. А Даниил Александрович Гранин потом (он, слава богу, до девяноста восьми продолжал вовсю работать) написал ещё много хороших книг… Что же касается их совместного детища, то в 2009-м Александр Сокуров снял по нему фильм «Читаем блокадную книгу», получивший признание на Венецианском кинофестивале, а также на кинофорумах в Голландии, Франции, Великобритании… Но главное: кинолента взволновала нас, в России. Читая в киностудии дневники жителей осажденного города, их потомки, нынешние петербуржцы, — известные актеры, школьники, студенты, военнослужащие, да и пенсионеры — часто не могли сдержать слез, и потом мы у телевизионных экранов — тоже… Так что, дорогие мои земляки, знать, помнить о тех страданиях нашего великого города, дабы по достоинству оценить всю меру его подвига, нам не только надо — НЕОБХОДИМО!

Гравюра Андрея Ушина из серии «Блокада»

* * *

6 ЯНВАРЯ

«ЭТО СКАЧЕТ ЖАННА Д’АРК

К ОСАЖДЁННОМУ ОРЛЕАНУ…»

609 лет назад родилась любимая дочь Франции

СЕГОДНЯ, когда на календаре — 6 января, день её рождения, мне вспоминается раннее майское утро 2007-го, когда мы с Таней, чтобы продолжить съёмки видеофильма «Окошечко в Париж», вышли из своего отеля «Дану», пересекли соседнюю Вандомскую площадь, над которой угадывалась теряющаяся в дождливом тумане колонна с фигурой Наполеона на вершине. А потом, достигнув парка Тюильри, свернули налево… И вдруг раздалась бурная музыка. Она гремела откуда-то из-под дальних аркад улицы Риволи. Мы поспешили на ее зов к маленькой площади Пирамид, и здесь, близ постамента, над которым возвышалась сотворенная Эммануэлем Фремье позолоченная конная статуя Жанны д’Арк, оказались в самом центре торжества. Развевались флаги, ленты, благоухали букеты цветов, и во всём великолепии смотрелись республиканские гвардейцы, украшенные галунами, аксельбантами, кисточками, эполетами и перьями.

Да, ещё более века назад, генерал Российской армии Алексей Игнатьев здесь, под небом Парижа, в своих мемуарах справедливо отмечал:

«Кто мог более величественно, чем королевский тамбурмажор, подбрасывать высоко свой жезл, кто мог звонче, чем наполеоновские фанфары, перекликаться с собственным оркестром и покрывать его пронзительными звуками вскинутых и перекинутых в воздухе труб?!»

Всё так было и на сей раз, и тут только мы поняли, что всё это блистательное действо потому, что сегодня — День Памяти любимой дочери Франции, о которой наш Михаил Светлов когда-то написал:

Барабана тугой удар

Судит утренние туманы, —

Это скачет Жанна д’Арк

К осаждённому Орлеану…

* * *

ЭТО было в дни бесконечной войны, потому и названной Столетней… Всё началось еще в 1337-м, когда французский король Эдуард III заявил о своих правах на французский престол. Баталия шла с переменным успехом, но труднее приходилось французам, хотя они всё же контролировали значительную часть страны. Однако в 1415-м междоусобица в Англии прекратилась, и король из новой династии Ланкаcтеров, Генрих V, начал решительное вторжение на материк. При этом в самой Франции внутренняя ситуация была катастрофической: формально страной правил безумный Карл VI, а за реальную власть боролись группировки арманьяков и бургиньонов. Ситуация накалялась: 25 октября 1415 года французы были разбиты при Азенкуре, и в 1416-м бургундский герцог Иоанн Бесстрашный, заключив союз с англичанами и став хозяином Парижа, правил от имени безумного короля совместно с его женой Изабеллой Баварской. Наследник же Карла VI, дофин Карл VII, лишь чудом сумел бежать на юг страны.

К тому же в 1420-м в Труа подписали договор, по которому дофин Карл прав на корону лишался, и королем после смерти Карла VI должен был стать Генрих V Английский, обрученный с французской принцессой Екатериной, а за ним — его сын, рожденный от этого брака. По сути, для независимости Франции это стало смертельным приговором. К тому же в 1422-м Генрих V внезапно умер, и королем обоих государств стал его девятимесячный сын Генрих VI, оказавшийся под регентством английского герцога Бедфорда.

В общем, чтобы полностью подчинить Францию, англичанам достаточно было соединить оккупированную северную часть страны с давно контролируемыми Гиенью и Аквитанией на юге. Ключевым пунктом, мешавшем этому, был Орлеан. Поэтому все силы агрессора в 1428-м были брошены на осаду Орлеана. Защитники оборонялись храбро, но их судьба была, казалось, предрешена.

И тут, наверное, сам Бог послал им Жанну…

* * *

О ЕЕ появлении на свет сказано:

«Родилась в деревушке Домреми в Лотарингии в 1412-м. В ночь на Рождество: когда народы имеют обыкновение в великом блаженстве чтить труды Христовы, вошла она в мир смертный. И петухи: словно провозвестники новой радости, кричали тогда необыкновенным, до сих по не слыханным криком. Видели, как они на протяжении более чем двух часов хлопали крыльями, предсказывая то, что суждено было этой малютке…»

(Однако в декрете папы Пия X от 6 января 1904 года, принятом вслед за торжественным заседанием, на котором было рассмотрено дело о причислении Девы к лику святых, названа дата 6 января 1409/1408 года).

Их семья в Домреми: Жак д’Арк, Изабелла Роме и два брата — Жан и Пьер — жила весьма скромно. Кстати, сама девушка никогда не называла себя Жанной д’Арк, а лишь «Жанной Девственницей», уточняя, что в детстве ее называли Жаннеттой. Неподалеку от их деревни росло дерево, «прекрасное, как лилия», где по воскресеньям собирались юноши и девушки, танцевали и умывались водой из источника. Считалось, что у этого «дерева фей» в незапамятные времена танцевали эти чудесные существа. Жанна тоже туда ходила, только ни одной феи так и не встретила.

Зато, когда ей исполнилось двенадцать, перед очами возникло сияющее облако, из коего раздался голос: «Францию погубит женщина, а спасет девственница. Жанна, тебе пристало чудесные деяния совершать, ибо ты — та, которую избрал Царь Небесный для защиты короля Карла…». А через год впервые, по ее уверениям, услышала голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской, которые иногда являлись ей и в видимом облике. Спустя некоторое время они якобы открыли Жанне, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать из королевства захватчиков.

Отметив семнадцатилетие, она отправилась к капитану города Вокулёр Роберу де Бодрикуру и объявила о своей миссии. Однако была высмеяна. Через год свою попытку повторила. На этот раз капитан, пораженный ее настойчивостью, был более внимателен и согласился дать людей, чтобы смогла направиться к королю, а также снабдил мужской одеждой — шапероном, хуком и шоссами, причем Жанна до конца предпочитала одеваться именно так, объясняя, что в мужской одежде ей легче воевать, не вызывая нездорового внимания со стороны солдат. В это же время к отряду Жанны присоединились два ее верных спутника — рыцари Жан де Мец и Бертран де Пуланжи.

За одиннадцать дней преодолев расстояние по неприятельской Бургундской территории от Домреми до Шинона, 4 марта 1429 года Жанна прибыла в этот замок — резиденцию дофина Карла. Дофин воспользовался тем, что Жанна предварительно обещала в письме обязательно его узнать, устроил ей проверку: посадил на трон другого человека, а сам скрылся в толпе придворных. Однако Жанна его мгновенно вычислила и объявила Карлу VII: поскольку послана Небом для освобождения страны от английского господства, просит войска, чтобы снять осаду Орлеана. Как писала Марина Цветаева:

И я вошла, и я сказала — Здравствуй!

Пора, король, во Францию, домой!

И я опять веду тебя на царство,

И ты опять обманешь, Карл Седьмой!..

При этом, Жанна изумила Карла VII и герцога Алансонского своим мастерством в верховой езде и безупречным знанием распространенных среди знати игр, которые требовали безупречного владения оружием. Однако Карл колебался. Сначала он приказал, чтобы матроны подтвердили девственность Жанны, затем, в Пуатье, по его повелению ее допрашивали богословы, и вдобавок гонцы были отправлены на её родину. И только потом, не получив никакого «компромата», Карл назначил Жанну главнокомандующим. Ведущие французские военачальники — Этьен де Виньоль по прозвищу Ла Гир, Потон де Сентрайль и граф Дюнуа, из последних сил отбивавший английские атаки в Орлеане, — должны были пойти под ее командование. Начальником ее штаба стал принц Алансонский. Важную роль в таком смелом решении сыграл тот факт, что Жанна именем Бога подтвердила Карлу его законнорожденность и права на престол, в которых многие сомневались. После этого для Жанны изготовили доспехи (она получила специальное разрешение комиссии богословов из Пуатье на ношение мужской одежды), знамя и хоругвь. Меч для неё был найден в церкви Сент-Катрин-де-Фьервуа, согласно повелению самой Жанны. По легенде, этот меч принадлежал самому Карлу Великому.

Затем она направилась в Блуа, назначенный сборным пунктом, и уже во главе всего соединения выступила к Орлеану…

* * *

ИЗВЕСТИЕ о том, что армию возглавила посланница Бога, вызвало в войске огромный моральный подъем: потерявшие надежду начальники и солдаты, уставшие от бесконечных поражений, воодушевились и вновь обрели храбрость. И вот результат: 29 апреля Жанна с небольшим отрядом проникает в Орлеан; 4 мая ее армия одерживает первую победу, взяв бастион Сен-Лу; и далее удачи следовали одна за другой — так, что уже в ночь с 7-го на 8-е мая англичане осаду города сняли. Таким образом, задачу, которую прочие французские «стратеги» посчитали невыполнимой, Жанна решила за четыре дня. После победы под Орлеаном ее прозвали «Орлеанской Девственницей», а 8 мая до наших дней отмечается в Орлеане, как самый главный праздник.

* * *

ИЗ-ЗА колебаний и нерешительности Карла в свой следующий поход, к занятым англичанами замкам Луары, Жанна выступила лишь 9 июня. Однако и на этот раз ее армия действовала успешно: 12 июня пал Жоржо, 15-го — Мён-сюр-Луар, 16-го — Божанси, а уже 18-го случилась решающая битва при Пате с английской армией, возглавляемой Тальботом и Фастолфом. В результате — полный разгром англичан, к тому же Тальбот — в плену, Фастолф удрал с поля боя…

Жанна призвала короля отправиться на миропомазанье в Реймс, причем перед началом похода сумела также примирить Карла VII с бывшим у него в немилости Коннетаблем Ришмоном, опытным военачальником, что еще более сплотило французов. Город за городом открывал ворота перед их армией, и 17 июля король был торжественно миропомазан под сводами Реймского собора в присутствии Жанны д’Арк, что вызвало необычайный всплеск национального духа французов. После коронации Жанна убеждала Карла начать наступление на Париж, однако тот снова начал колебаться. Атака на столицу состоялась лишь в сентябре и окончилась неудачей.

Весной 1430-го военные действия были возобновлены, но проходили вяло. Успехи «Орлеанской Девственницы» вызывали у королевских придворных ревность. В мае Жанна пришла на помощь Компьеню, осажденному бургундцами, но в результате предательства сама оказалась в плену. Чтобы спасти ее, король Карл не сделал ровным счетом ни-че-го. Вскоре за 10000 золотых ливров бургундцы продали пленницу англичанам. В ноябре Жанну перевезли в Руан…

* * *

ПРОЦЕСС начался 21 февраля 1431 года. Несмотря на то, что формально Жанну судила церковь по обвинению в ереси, она содержалась в тюрьме под охраной англичан, как военнопленная. Возглавлял процесс епископ Пьер Кошон, ярый приверженец английских интересов во Франции. Девушка держалась на судилище с потрясающим мужеством и уверенно опровергала обвинения в ереси и сношениях с дьяволом. Тогда суд начал концентрироваться на тех фактах, где добровольное признание Жанны не требовалось — например, на ношении мужской одежды, пренебрежении авторитетом церкви, а также пытался доказать, что голоса, которые слышала Жанна исходили от дьявола. Вопреки нормам церковного суда Жанне не разрешили подать апелляцию Папе и проигнорировали благоприятные для нее выводы процесса в Пуатье. Её содержали в ужасных условиях, оскорбляли, угрожали пыткой… Кошон понимал, что если осудит Жанну на смерть, не добившись от нее признания вины, то создаст вокруг нее ореол мученицы. В конце концов, под предлогом того, что пленница снова надела мужскую одежду (женская у нее была отобрана силой) и таким образом «впала в прежние заблуждения» — трибунал приговорил её к смерти. Когда 30 мая 1431 года на площади Старого Рынка в Руане вспыхнул костер, Жанна с высоты костра крикнула: «Епископ, я вызываю Вас на Божий суд!».

* * *

Спустя двадцать два года, в 1453-м, французы взяли Бордо, что положило конец Столетней войне. Потом Карл VII велел собрать все документы, относящиеся к процессу над Жанной и предпринять расследование его законности. Вердикт судей гласил, что каждый пункт обвинения против Жанны опровергается показаниями свидетелей. Доброе имя Жанны было восстановлено. А 16 мая 1920 года Папа Бенедикт XV её канонизировал. Вот почему в каждой католической церкви Франции есть статуя святой Жанны д’Арк — «Орлеанской Девы» в мужском костюме, с мечом в руке…

* * *

МНОГО благословенных минут провели мы тогда на Дне ее Памяти. И потом, простившись с Жанной, уже когда пересекли Риволи и площадь перед Лувром, среди «пламенеющей» готики Сан-Жермен л’Оксеруа, колокол которого когда-то стал сигналом к избиению гугенотов, всё доносились и доносились до нас издалека столь чтимые каждым французом звуки «Марсельезы»…

Спасибо за «Блокадную книгу». Мне посчастливилось несколько раз лишь мельком увидеть и перекинуться парой слов с Алесем Адамовичем. Но я и читал его пронзительные вещи, и много слышал о нём от людей, хорошо знавших его. Человек такой исключительной чистоты и честности — очень редкое явление в нашей сложной жизни