![]()

Вернувшись в Ленинград, я сразу засел за очерк. И вдруг слышу по радио горькую весть: самый светоносный художник Мартирос Сергеевич Сарьян скончался. Так что данное мне интервью стало, ну что ли, его завещанием. И сделанный мною тогда его снимок — последним. А сам очерк — как бы некрологом…

Вспоминая…

О Борисе Пиотровском, о капустниках в БДТ, о маршале Тухачевском и о Мартиросе Сарьяне

Лев Сидоровский

14 ФЕВРАЛЯ

14 ФЕВРАЛЯ

«РОДИЛСЯ Я С ЛЮБОВИЮ К ИСКУССТВУ…»

Борису Борисовичу Пиотровскому — 113 лет

СКОЛЬКО раз, дорогой читатель, приходил в этот — с окном на Неву — кабинет, украшенный роскошным гобеленом, напольными, с огромным маятником, часами и особенным, «старинным», письменным столом… Хозяина кабинета знал, без преувеличения, весь город, да и, наверное, весь просвещенный мир. Не буду перечислять все его многочисленные почетные звания. Главное, что Борис Борисович Пиотровский был здесь директором: двенадцатым — за всю длинную историю знаменитого Эрмитажа…

Попасть к нему, несмотря на «громкую» должность и дикую занятость, было сравнительно просто. Только позвонишь, минуя строгого секретаря, по прямому проводу, только скажешь, что, мол, «очень-очень надо», как в ответ непременное: «Что делать? Надо — так надо. Жду, выкрою минуток тридцать…» Ну, всегда «выкраивал»!..

* * *

КАК-ТО я поинтересовался, помогает ли директору Эрмитажа в работе, да и вообще в жизни сам Питер, его «лицо», характер. Он подошел к окну, глянул на шпиль Петропавловки, на Стрелку, и так задумчиво:

— А как иначе?.. Конечно же, этот волшебный город влиял на формирование всей моей жизни… Да, его история, его атмосфера, его архитектура — очень стройная, четкая — наверное, помогли мне обрести — и в научной работе, и в жизни — такую же, ну что ли, четкость. Во всяком случае, к этому всегда стремился…

Поскольку архитектура — это, по известному выражению, «застывшая музыка», я спросил у академика, какое место в его жизни занимает и «просто музыка». В ответ Борис Борисович воскликнул:

— Огромное!.. В Университете я слушал лекции академика Марра и однажды должен был сдать ему зачет по общему языкознанию. Спрашиваю Николая Яковлевича: «Когда можно прийти?» Он отвечает: «Хочу предварительно посмотреть какую-нибудь вашу работу по моей теме…» Никакой такой работы у меня не было. Полный нелегких дум, пошел в Мариинку, на оперу Римского-Корсакова «Садко»… И что вы думаете?! После эта музыка помогла мне написать реферат по теме, от «Садко» вроде бы совсем далекой, — о древнеегипетском термине «железо», который Николай Яковлевич вскоре опубликовал в «Докладах Академии наук СССР»… Да, музыка в нашей студенческой жизни значила очень многое. В Университет я поступил одновременно с Ираклием Андрониковым, и мы часто вместе ходили в Большой зал Филармонии, на хоры, откуда слушали замечательных исполнителей. Отлично помню первое выступление в этом зале и самого Ираклия, о чем он, как известно, весьма образно поведал в одном из своих знаменитых устных рассказов... Когда слушаю музыку, у меня почему-то непременно возникают цветовые ассоциации…

Вот так!.. Какой же композитор больше других соответствовал складу его души?

— Если дурное настроение, спешу в зал, где висят полотна Рембрандта: Рембрандт меня успокаивает. То же самое происходит, когда слушаю Чайковского… Однако с каждым годом свободных часов для музыки, для отдыха, для общения, все меньше и меньше: разрываюсь между Эрмитажем и Академией наук…

Эрмитаж у академика забирал массу времени и в этом отношении мешал научной работе, но вместе с тем давал хорошую эмоциональную зарядку, что весьма полезно, ибо, как считал, «без эмоции нет науки». А еще «для зарядки души» частенько перечитывал Паустовского и «Повести Белкина». И разные стихи:

— Стихов со времен юности помню великое множество: Пушкин, Лермонтов, Апухтин, Надсон… А как стихи помогали нам в блокаду!.. Тогда, в часы воздушных тревог, моей здесь резиденцией, как заместителя начальника пожарной команды МПВО, являлся Арапский зал Зимнего дворца, рядом с Малахитовым залом и так называемой Малой столовой, той самой, где было арестовано Временное правительство. Здесь, присев на свернутые ковры, я дежурил, отсюда производил обход вверенных мне покоев… Воздушные тревоги длились иногда до семи часов подряд, и поэтому сумки от противогазов были у нас всегда набиты книгами. Иосиф Абгарович Орбели, как начальник объекта, сердился: «За пояс надо книги совать!» Ночью читали при свете карманного фонарика… Или помню, как в ожидании очередной бомбежки мы с профессором Борисовым встречались в Ротонде, на границе наших пожарных постов, и читали друг другу курсы лекций. Он меня знакомил с основными проблемами семитологии, я же обучал его археологии. Нас очень беспокоила такая мысль: если погибнем, то все, что нам удалось узнать, но еще не удалось опубликовать, сделать достоянием науки, общим знанием, уйдет вместе с нами, пропадет навсегда, и кому-нибудь потом надо будет начинать все сначала. Поэтому решение было твердым: надо писать, писать, не откладывая!.. Так пожарная команда стала центром научной жизни Эрмитажа: здесь разрабатывались весьма различные темы — по западноевропейскому искусству, по истории железных дорог в России, по древним латинским рукописям, по вопросам семитологии, археологии, по истории Ирана и Ванского царства…

Именно тогда, при свете горящей коптилки, в этих промерзших стенах, родился капитальный труд «История и культура Урарту», отмеченный Сталинской премией, за который Пиотровский к тому же получил звание доктора исторических наук:

— Для сотрудников Эрмитажа такое отношение к своему делу было нормой. Не зря же в сорок первом, девятнадцатого октября, мы отметили юбилей Гянджеви Низами, и артиллерийская канонада не могла заглушить стихи, написанные восемьсот лет назад! Не зря же вскоре, а именно десятого декабря, на заседании, посвященном 500-летию Алишера Навои, слушали, как наш друг Николай Лебедев, который уже не мог подняться, читал свои переводы стихов Навои и их же — в оригинале, на староузбекском языке… После этого Николай Федорович слег окончательно и, медленно умирая в бомбоубежище, все делился с нами планами своих чудесных работ и без конца декламировал стихи…

Пиотровский даже сохранил в памяти некоторые строки, которые умирающий коллега тогда все повторял, повторял… Я спросил Бориса Борисовича, а есть ли среди стихов такие, которые близки ему самому особенно. Вздохнул:

— Трудно выбрать. Пожалуй, вот эти, пушкинские:

… Родился я с любовию к искусству;

Ребёнком будучи, когда высоко

Звучал орган в старинной церкви нашей,

Я слушал и заслушивался…

Мой собеседник часто оказывался в командировках — ближних и дальних. Работы там, естественно, хватает. Ну а если появляется свободное время?

— Тогда спешу в музеи или на природу. Скажем, был в Австралии — какая там необычная природа: ну все карликовое! И деревья — маленькие, и медведи — маленькие, а вот маслята — совсем как у нас… Мы с женой — археологи, бродить любим… Конечно, стараемся не пропускать ни одного хорошего музея, уж не говорю о таких, как Уффици — это же великолепная Италия, то, что лежит в основе нашей культуры!.. Там же, во Флоренции, есть монастырь Сан-Марко, где настоятелем и художником был Беато Анджелико. Сохранились кельи — уютные, с выбеленными стенами, и в каждой — маленькая жемчужина, написанная рукой Анджелико и его близких учеников. Светлый, наивный лиризм… Будучи в Англии, провел несколько волшебных часов в мастерской скульптора Генри Мура, по работам которого можно проследить, как мастер в отдельные периоды творчества испытывал влияние древнего негритянского искусства, затем — искусства древней Мексики, потом — античного, романского… Но он их отнюдь не копировал, а находил свою интерпретацию известных мотивов… Именно в этой мастерской остро почувствовал, что творчество современных мастеров неразрывно связано с высокими культурными традициями прошлого. Благодаря Муру понял и Пикассо, который не мог «перепрыгнуть» через то, что создано раньше, ведь импульс для его кубизма был дан негритянской культурой… Сейчас как раз разрабатываю теорию культурного наследия, способы его сохранения при разных общественно-экономических формациях… По каждому новому музею обычно брожу зачарованный. Сначала делаю общий обзор, а потом иду к тому художнику, который ближе сердцу… Конечно, поездки за границу очень обогащают человека, правда — при условии, что не относишься к «загранице» подобострастно…

В разное время он любил разных художников: и палеолита, и древнего Египта, и Чюрлёниса… Когда-то, будучи студентом, собирал открытки с картинами итальянцев… Ну и, конечно, — Рембрандт. А из русских, в первую очередь, — Врубель… Я предложил Борису Борисовичу пофантазировать: допустим, в Эрмитаж впервые пришел человек, издалека, и в его распоряжении — лишь пятнадцать минут. Куда поведет дорогого гостя? В какой зал? К чьим полотнам?

— В такой ситуации постарался бы понять, что у него за душой, а уж потом повел — может, в Павильонный зал, где великолепная эклектика в архитектуре; может — в парадные залы Зимнего дворца; может — к Рембрандту… Лично мне дороже всех в Эрмитаже «Мадонна Лита» Леонардо, «Мадонна Конестабиле» Рафаэля, «Возвращение блудного сила» Рембрандта, «Кузница» Райта и «Святое семейство» Приматиччо — совсем маленькая картина, посетители, к сожалению, ее не замечают…

Тут я встрял: мол, и не удивительно, что не замечают. Ведь не секрет, что многие приходят в знаменитый музей, чтобы просто «отметиться». Пиотровский с моим скептицизмом не согласился:

— Ну и что? Мы не имеем права закрывать Эрмитаж ни для кого! Потому что даже для случайного посетителя влияние этих залов бесспорно. Люблю, когда выдается время, пройти в какой-нибудь зал, постоять, посмотреть на людей, на их лица… Влюбленная парочка захочет побродить по Эрмитажу — замечательно! Это благо!.. А дети? Помню, пришли сюда юные воспитанники Колпинской музыкальной школы, и вдруг одна девочка, рассматривая разные залы, тихо-тихо сказала: «Разве может быть так?..» Если она удивилась, если высказалась так по-детски прелестно, то, значит, искусство затронуло ее, может — на всю жизнь…

Еще Борис Борисович тогда кое-что поведал о своих археологических экспедициях (которых было больше пятидесяти, а это примерно восемь лет жизни). Улыбаясь, потер руки: «Кажется, скоро очередная, в Южный Йемен…» Я поинтересовался: «А в отпуск куда?» Академик хмыкнул: «У меня почти не бывает отпуска». — «То есть?» — «Не хватает на это времени. Я ведь, как уже говорил, двуликий Янус — и музейный работник, и академик, член президиума Академии наук СССР: дел невпроворот… Но уж если выпадает возможность. мчусь в Армению, с которой связан работой пятьдесят три года. Там я — как дома».

* * *

ВСЕ-ТАКИ великая справедливость заключается в том, что после кончины Бориса Борисовича директором Эрмитажа стал его не менее талантливый сын — Михаил Борисович Пиотровский…

Фото Льва Сидоровского

* * *

15 ФЕВРАЛЯ

«ЕСТЬ НА ФОНТАНКЕ ДОМ ЗЕЛЁНЫЙ…»

В бывшем БДТ, которому сегодня — 102 года,

очень любили «капустники»

В ЭТОМ доме, дорогой читатель когда-то, долгие годы я был не только верным зрителем (ведь абсолютно все спектакли Товстоногова посчастливилось посмотреть), а также — журналистом-интервьюером, но и постоянно участвовал (сочинял, сам даже выступал) в тамошних «капустниках». А началось они для меня ровно пятьдесят два года назад, когда к полувековому юбилею Большого драматического сложил оду «под Пушкина», которая начиналась так:

Есть на Фонтанке дом зелёный,

Златая вывеска на нём.

И зритель, в этот дом влюблённый,

Сюда стремится день за днём…

Билетик молит «ради Бога»,

Чтобы вступить под дивный кров…

Здесь — чудеса… Здесь — Товстоногов!

Здесь — Юрский, Лебедев, Лавров…

Да, здесь были чудеса, и не только — на сцене. Вспоминаю автобиографические «байки», которые посчастливилось слышать в БДТ на разных актерских посиделках — и от молодых, и от «заслуженных», и от «народных»… Чего стоил хотя бы искрометный рассказ главного режиссера о том, как на одном великосветском приеме в Лондоне степенный мажордом, громогласно извещавший о появлении очередного гостя, не справился с трудной для него фамилией «Товстоногов», но, мигом узрев характерный «восточный» профиль вновь прибывшего, тут же находчиво провозгласил на весь зал: «Господин Абдурахман!».

В общем, чувством юмора «мэтр» наделен был сполна. Всякие розыгрыши обожал. И на наших «капустниках» живо реагировал, например, на такие куплеты:

Прошёл театр Ваш, безусловно, путь великий.

Был здесь давно и Алексей Денисыч Дикий…

А в наши годы, несмотря на шквал оваций,

У вас случалось много д и к и х ситуаций…

Ну, скажем, Толстиков Вам запретил «Деона»:

«Деон», мол, сделан по заказу Вашингтона…

Ну а Романову с евонными дружками

Не угодили Вы «пшеничными мешками»…

Поясню: «Деон» — это второе название «Римской комедии», которая имела в БДТ очень печальную судьбу (глава обкома Толстиков спектакль не пропустил), ну а «пшеничные мешки» — несколько переименованная актерами пьеса Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы», тоже опальная…

Во время другого, «юбилейного», капустника, Мастер, довольный, пыхтел сигаретой, когда Кирилл Лавров пел виновнику торжества — «любимому Гоге»:

Написал ты книг огромные тома,

В них секреты раскрываешь задарма:

Отчего успех имела «Ханума»,

Ну и «Горе», ну и «Горе от ума»?

Сколько лет, любимый Гога, сколько лет

Без тебя, поверь, нам счастья в жизни нет…

Очень точно написал один поэт:

«На тебе сошёлся клином белый свет!»

В специальной стенгазете (к которой я в качестве автора тоже имел прямое отношение) под его очень давним фотоизображением (юный, худющий, на тбилисской улочке) значилось:

Я был тогда в красе и силе —

На радость всей моей родне…

Бараташвили, Джугашвили,

Басилашвили кровь во мне!

Однажды для какого-то юбилея главрежа я сочинил, а актеры пели:

Толпа у кассы — спозаранку!..

Как жили мы до той поры,

Пока не сбёг он на Фонтанку

От струй Арагвы и Куры!

И как, наивные, хоть что-то

Понять пытались в жизни мы,

Когда не знали «Идиота»,

И «Трёх сестер», и «Ханумы»?..

… За «Холстомера» — ползарплаты!

У кассы бой — как в каратэ!

А ведь когда-то лишь солдаты

Ходили строем в БДТ…

А когда праздновали 60-летие Владислава Игнатьевича Стржельчика, я выдал «поэму» — вот лишь маленький отрывочек:

… В обворожительном экстазе

Считай, девятый уж сезон

Он в «Хануме», в обличье Князя,

Поёт приятней, чем Кобзон.

В пленительном, восточном раже

Такие крутит па-де-де,

Что как-то крикнул: «Асса!» даже

Один сотрудник МВД…

Поскольку на экране Стржельчик умудрился переиграть почти всех Романовых из Царствующего дома — и Александра Первого, и Николая Первого, и Александра Второго, то дальше в поэме было:

… Да, и в кино он правит балом,

Поскольку за короткий срок

Уж всех Романовых сыграл он,

Лишь о д н о г о пока не смог…

А этот, один, Романов Г. В., грозный первый секретарь Ленинградского обкома, как раз сидел, даже без тени улыбки, в первом ряду и, судя по лицу, был очень недоволен подобной «исторической параллелью»…

Прекрасная половина театра, конечно, с нетерпением ждала восьмомартовские «капустники», где особо — улыбкой и подарками — отмечались те, кто проработал в театре десять, пятнадцать, двадцать — в общем, любое кратное пяти количество лет, впрочем, мужчины помнили не только о «юбиляршах», но и обо всех остальных своих очаровательных партнершах:

… Здесь взор у каждой и лучистый, и туманный–-

От двух Поповых до Шарко и Малеванной…

Причем незабытой оказывалась каждая женщина, которая тут трудилась, — вплоть до уборщицы сцены:

Уж двадцать лет, как Пелагея Багрецова

На нашей сцене подметает образцово.

И столько чувств высоких вкладывает в веник,

Как будто «с метра» получает кучу денег…

А вот, например, когда Алиса Фрейндлих отмечала «черттескольколетие» со дня своего рождения, то все мужчины БДТ, взяв в руки различные музыкальные инструменты, выдали знаменитую «Алисину» мелодию, сочиненную Андреем Петровым к «Служебному роману», — правда, слова при этом несколько переиначили:

У природы нет плохой погоды,

У Алисы нет плохих ролей —

Это утверждают все народы:

Русский, немец, чукча и еврей…

Так же, весь театр, единым хором, пожелал отметить 75-летие Евгения Алексеевича Лебедева. Какую мелодию для этого использовать? Тут мне счастливо пришла на память давняя, из фильма «Трактористы», песня Исаака Осиповича Дунаевского: «Мы с железным конем все поля обойдем…» — прямой «ход» для оратории в честь «чудесного Коня», знаменитого лебедевского Холстомера. И весь театр действительно грянул:

Эту песнь мы поём в честь премьера!

Пусть подхватит её с нами зал!

Необычную роль Холстомера

Юбиляр гениально сыграл!

Мы с чудесным Конём

Все края обойдём:

От Литвы — до Канады и Польши…

Нет судьбы нам другой,

Будь здоров, дорогой!

И живи, дядя Женя, подольше!

Были там у меня и свои, «одесские», куплеты по поводу разных лебедевских ролей. Ну, например:

Вздыхают зрители: «Ах, Лебедев! Ах, Женя!

Он так освоил лошадиные движенья!

Так бьёт копытом, от спектакля возбуждённый,

Что на него взобрался б сам Семен Будённый!»

Или:

А дед Щукарь Ваш развлекал народ умело:

В колхозе байки он травил заместо дела.

Такой успех имели эти клоунады,

Что до сих пор мы жрём пшеницу из Канады…

Или:

Спросил раз Шадрин Ваш в Октябрьскую ночку:

«Товарищ Ленин, где достать мне кипяточку?»

Вы все проблемы обсудили с ним — и точка!

И вот теперь у нас нет даже кипяточка…

Ну и, наконец:

Когда Крутицкий Ваш являл свое уродство,

Я сразу вспомнил про родное руководство:

Вы ж подсмотрели те дрожащие коленки

Сперва — у Брежнева, а после — у Черненки…

А на юбилее Олега Басилашвили я читал:

… Вы нравитесь широким массам

За Ваш интеллигентский тон.

Друзья Вас называют «Басом»,

Хотя Ваш голос — баритон.

Бесстрашны Вы — как камикадзе,

Мудры Вы — Как Вольтер с Руссо…

Не зря ж коварный Шеварднадзе

Вас завлекает в Тбилисо…

В закулисье БДТ с давних времен выпускалась веселая стенгазета (о которой здесь уже чуть говорилось) под «феллиниевским» названием «Амаркорд» («Я вспоминаю»), состоящая из снимков и подписей к ним. Ну, например, Стржельчик, как известно, в многочисленных кино — и телефильмах о войне сыграл огромное количество генералов — причем и наших, и немецких. Так вот, в «Амаркорде», посвященном Владиславу Игнатьевичу, появились соответствующие фотоизображения, а под ними — стихи:

В десятках фильмов о войне

Стржельчик — генерал.

На чьей же всё же стороне

Ты, Слава, воевал?

В другой раз на снимке — сцена из спектакля БДТ «Тихий Дон». В роли Григория Мелехова — Олег Борисов. Подпись:

Оставив на Фонтанке хату,

Коварный Гриша сбёг до МХАТу…

* * *

КОГДА театр возвратился после очередных гастролей в Японии, центральное место в «капустнике» заняли «японские куплеты с одесским акцентом» (я с Женей Соляковым исполнял их в кимоно и канотье). К примеру:

Сакэ глушили на банкетах образцово

Все — от Рецептера до Севы Кузнецова.

Все магазины Сева обошёл вразвалку —

И всё ж достал для дома САКЭвыжималку!

Тут надо пояснить: хороший артист Всеволод Кузнецов очень любил поесть…

Или такой, тоже «актуальный» куплет:

Штиль с Неведомским на одном телеканале

Фильм неприличный неожиданно поймали.

Ой, возмущались «грязным фильмом» два эстета,

Когда пришлось пятьсот иен отдать за это…

Да, именно столько выложили друзья-приятели за пользование частным порно-каналом, который сладострастно смотрели втайне от коллег…

* * *

БЫЛА здесь также традиция: всем вместе — и непременно с улыбкой — отмечать премьеру. Помню, после первого спектакля совсем новой, музыкальной версии «Смерти Тарелкина» прозвучала специально написанная к этому дню «ода», в которой я сказал о каждом участнике постановки. Например:

Достоин тыщи поцелуев

Трофимов — баритон Расплюев!

Когда берет он ноту «до»,

То слышно в Томске и в Бордо.

Трофимов от спектакля в раже:

Глаза блестят, затылок взмок…

Есть слух, что роль свою он даже

В п е р в ы е знает назубок!..

А насчёт Сергея Лосева, который, хотя и занят был лишь в массовке, но, тем не менее, всегда умудрялся оказаться на переднем плане, прошёлся таким образом:

… Ах, Лосев! Он быстрее лани!

Такую проявляет прыть,

Что всюду — на переднем плане,

Его никак не перекрыть!..

* * *

КОГДА в 1984-м ленинградский «Зенит» вдруг стал чемпионом страны, в связи с чем под крышей СКК состоялось грандиозное чествование победителей, я, откликаясь на просьбу бессменного капитана сборной футбольной команды БДТ Кирилла Лаврова, придумал для них выступление, и прежде всего — номер для самого Кирилла Юрьевича:

За тебя «Зенит» болею тридцать лет,

Для меня другой команды в мире нет,

В этом зале я признаюсь тет-а-тет:

На тебе сошёлся клином белый свет!..

Особый успех достался Ирочке Селезневой, которая — в образе Нани Брегвадзе — посвятила свой музыкальный монолог (вдруг обрётший некую эротичность!) знаменитому бомбардиру «Зенита» Юрию Желудкову:

Ни за что не забыть мне, как в прошлую осень

Желудков забивал со штрафного мячи:

Для удара ещё только ногу заносит,

А от страха дрожат уже все москвичи.

Желудков, Желудков лихо усики носит,

Сердце рыцаря бьётся у Юры в груди.

Желудков, Желудков, если женщина просит,

Через «стенку» опять мяч в «девятку» всади…

* * *

СМЕНЯЛИСЬ годы… Уже не было Георгия Александровича Товстоногова, Евгения Алексеевича Лебедева, Владислава Игнатьевича Стржельчика, Вадима Александровича Медведева, Валентины Павловны Ковель и еще многих других, тоже составлявших славу этого «зеленого дома» на Фонтанке… Но, к счастью, все ж оставалось в этих стенах драгоценное чувство юмора. Например, праздник в честь Зинаиды Шарко завершался такой песенкой на очень известную мелодию Владимира Высоцкого:

Мы, Зин, полны к тебе доверия!

Мы помним все твои дела:

Была ты в «Дачниках» — Калерия,

В «Трёх сестрах» Ольгою была!

Плясали Ева и Адам

Так, что восторг шёл по рядам!

Не верим мы твоим годам!

Вперёд, мадам!

А это — из поздравления Леониду Неведомскому:

Примерный сын страны чухонской,

Ты покорил уж целый мир!

Нет, ты совсем не НЕВЕДОМСКИЙ!

Ты — ВЕДОМ ВСЕМ! Ты — наш кумир!

Ну а в 2006-м на очень солидном юбилее Людмилы Иосифовны Макаровой весь банкетный зал пел:

Кипучая,

Могучая,

Никем не победимая!

Ах, Люсенька Макарова,

Вы — самая любимая!

Потом и они ушли в мир иной…

Ну а с 2013-го, после того, как осиротевший БДТ почему-то доверили человеку, который, по моему глубокому убеждению, Искусству Товстоногова абсолютно чужд, эта особенная атмосфера там тоже исчезла. Бывший Храм превратился в балаган, поэтому в «дом зелёный на Фонтанке» я больше — ни ногой.

Но былого не забыть. И сейчас, особенно в чёрную Эпоху Пандемии, когда с улыбками — вообще большая проблема, вспоминаю те бэдэтэшные «капустники», как минуты абсолютного счастья…

(в образе мухинского Рабочего — Георгий Александрович Товстоногов,

Колхозница — его вернейшая помощница,

заведующая литературной частью Дина Морисовна Шварц)

я тридцать две года назад приурочил к 70-летию БДТ.

На дружеских шаржах — Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров,

Евгений Лебедев, Николай Трофимов

* * *

16 ФЕВРАЛЯ

СТАЛИН СВОЕГО ПОЗОРА ТУХАЧЕВСКОМУ НЕ ПРОСТИЛ…

128 лет назад родился легендарный маршал

(16 февраля 1893–12 июня 1937)

ТРИДЦАТЬ ТРИ года назад, летом 1987-го, приехав в Москву, оказался я на улице Пилота Нестерова, в крохотной однокомнатной квартире. А там с портрета в полстены глянул на меня «враг народа», чье фото в наших давних учебниках по истории, естественно, было замазано: стройный, подтянутый, в петлицах — четыре ромба, тщательная прическа, миндалевидные глаза… Уловив мой взгляд, Ольга Николаевна вздохнула:

— Красивый был Миша…

Да, этот человек из легенды, который, по оценке, данной маршалом Жуковым, — «гигант военной мысли, звезда первой величины в плеяде военных нашей Родины», для нее прежде всего — Миша, старший брат. Седая как лунь хозяйка дома достала из секретера коробку с фотографиями, документами — ох как мало удалось их сберечь после того, что случилось тогда, в 1937-м… Развернула «Поколенную схему рода Тухачевских». Оказывается, их фамилия существует с XV века, когда «… великий князь Василий Васильевич пожаловал Богдана Григорьева селами Скорино и Тухачевым в Серпейском уезде, а также в Московском уезде волостью Тухачевской с деревнями и за то прозван Тухачевским».

— Наш род, — пояснила Ольга Николаевна, — со стороны отца идет от разорившихся дворян Тухачевских, а со стороны мамы — от крестьян Милоховых из деревни Княжино… Николай Николаевич был, несомненно, передовых воззрений, свободным от дворянской спеси. Полюбив простую крестьянку Мавру Петровну, не побоялся пойти против сословных обычаев. С молоком матери впитали мы уважение к людям труда, а отец привил детям интерес к музыке и книге. Было у меня четыре брата и четыре сестры. Миша по старшинству — третий…

Вместе перебирали мы старые снимки. На одном — подросток в белой косоворотке подпоясан широким ремнем с массивной пряжкой, украшенной вензелем «П1Г»: так обозначалась 1-я пензенская гимназия. Там Миша преуспевал не только в учебе, но и во «французской» борьбе, верховой езде, гимнастике. Немецким и французским языками владел свободно. Постиг в оригинале, на латыни, «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря. А прочитав «Войну и мир», влюбился в Андрея Болконского и уговорил отца, чтоб отвез его с братьями в Ясную Поляну, к Толстому. Знаменитый писатель нежданных гостей встретил радушно, Мишу даже прокатил на бричке… Еще поведала Ольга Николаевна, что брат играл и на рояле, и на скрипке, а когда учился танцевать вальс, то кружился, держа два стакана, наполненные водой до краев, — и ни одна капля не проливалась!

* * *

ДАЛЬШЕ — кадетский корпус, военное училище, Первая мировая… Как он воевал? А вот как: с сентября 1914-го до февраля 1915-го на грудь поручика Тухачевского легли шесть боевых орденов! Оказавшись в плену, сразу стал готовить побег — однако повезло лишь с пятой попытки…

После октябрьского переворота, под влиянием большевистской агитации, стал военкомом Московского района, так называемой «Западной завесы», которая была создана на случай, если немцы нарушат Брестский мир. Встреча «поручика-коммуниста» с Лениным определила его дальнейшую судьбу: в двадцать пять лет возглавил 1-ю Революционную армию Восточного фронта, чтобы вскоре вернуть республике Советов и Симбирск, и Сызрань, и Самару. Потом его 8-я армия Южного фронта освобождала от генерала Краснова верхнедонские станицы. Затем, весной 1919-го, снова оказавшись на Восточном, отвоевывал Златоуст, Челябинск, Омск… Далее Тухачевский — во главе и Кавказского фонта, и Западного… Спустя годы Михаил Кольцов о нем напишет: «Блестящий талант крупнейшего стратега-полководца развернулся в громких походах, защищая восточную и западную границы Советской страны, отогнав белопольскую армию до самых ворот Варшавы, к ужасу и отчаянию польского маршала, к почтительному восхищению европейских военных светил…» А Пилсудский тогда признавался: «Под впечатлением надвигавшейся грозовой тучи, казалось, рушилось государство, колебалась стойкость и ослабевали солдатские сердца…»

И тут, чтобы штурмовать Варшаву, потребовалось немедленно передислоцировать силы. Пленум ЦК одобрил предложение Тухачевского о передаче в распоряжение Западного фронта с Юго-Западного 1-й Конной, 12-й и 14-й армий. Однако член РВС Юго-Западного фронта Сталин директиве не подчинился, поскольку сам жаждал сорвать лавры победы: взять Львов. Но Львова он не взял, а наступление Западного фронта провалил, за что решением Политбюро ЦК был освобожден от должности. И этого позора Сталин Тухачевскому не смог простить никогда…

* * *

СЕГОДНЯ, пересматривая советскую историю, мы вынуждены признать, что, увы, были в жизни Тухачевского не только светлые дела, но и подавление Кронштадтского мятежа, ликвидация так называемой «антоновщины» — ведь нынешний взгляд на эти события иной, нежели прежде. Ну что тут сказать в оправдание нашего героя? Он, воин, честно выполнил оба наказа, которые ему дал лично Ленин. И Реввоенсовет Республики решил: за отличное руководство войсками, приведшее к блестящим победам, перевести Тухачевского в Генеральный штаб.

Он тогда страстно проповедовал:

«За мирным трудом не должна забываться и боевая подготовка…»;

«Тот начальник, который не является духовным воспитателем бойцов, никогда не будет для них в бою достаточным авторитетом…»;

«Сознательная дисциплина, соединенная со способностью красноармейца к самостоятельным, смелым действиям, с предприимчивостью, с горячим интересом ко всем изменениям обстановки, — вот что создаст выдающегося бойца»…

Но сколько же сил и нервов потратил этот человек на посту начштаба РККА в борьбе за внедрение новой техники — ведь даже некоторые крупнейшие военные авторитеты, вроде Ворошилова и Буденного, упрямо оставались поклонниками «штыка и клинка». В 1928-м направил Сталину докладную записку о необходимости перевооружения Красной Армии, чтобы развить ее авиацию и бронетанковые силы. Дал точный расчет того, как это сделать. Однако Сталин признал записку нереальной, и Тухачевский в ответ подал рапорт об освобождении от должности. Его назначили командующим Ленинградского военного округа.

* * *

В ПИТЕРЕ Михаил Николаевич память о себе оставил светлую. (Историки, в частности, подчеркивают, что по его инициативе на Карельском перешейке возникла искусная система инженерных укреплений, защищающих подступы к городу; что он мигом помог создать Газодинамическую лабораторию, где вскоре родились реактивные снаряды для авиации — предвестники «катюши»). И много хороших друзей здесь обрел. Например, Шостакович вспоминал: «С первого дня нашей дружбы я проигрывал Тухачевскому свои сочинения. Он был тонким и требовательным слушателем…» Ольга Николаевна показала мне редкий снимок: Михаил Николаевич, его жена Нина Евгеньевна и дочь Светлана — на качелях. Сфотографировались воскресным днем, под Питером, в Тарховке… Еще он успевал вполне профессионально мастерить скрипки. И сам играл: нередко из окна его квартиры в доме № 19 по улице Халтурина доносилась бетховенская соната…

* * *

ШЛО время. В воздухе пахло грозой. Сталин был вынужден пересмотреть свое отношение к докладной записке, которую прежде назвал «ахинеей». При всей нелюбви к автору записки понимал: только этот человек может перевооружить армию современным оружием. Так Тухачевский становится заместителем народного комиссара обороны и начальником вооружений.

Динамо-реактивная пушка, ракетные двигатели, авиаторпеды, перестройка всей военно-изобретательской работы — сколько же он успел и сколько ему не дали успеть… В 1935-м писал: «Германия организует громадные вооруженные силы и, в первую очередь, готовит те из них, которые могут составить могучую армию вторжения». И вдруг почти одновременно с этим в «Правде» — статья Сталина, где вождь почему-то вспомнил 1920-й: мол, смешно было говорить о «марше на Варшаву» и вообще о прочности наших успехов, пока врангелевская опасность не была ликвидирована… Для чего же Сталину понадобилось спустя пятнадцать лет возрождать старый спор? Да чтобы лишний раз уязвить замнаркома Тухачевского.

Однажды после маневров Михаил Николаевич грустно сказал писателю Бабелю: «Война будет совсем другая». Да, он отчетливо представлял, к какой войне надо готовиться. И Гитлер тоже догадывался, какую опасность являют ему маршал Тухачевский с единомышленниками. Поэтому — увы, весьма на руку и злопамятному Сталину, и завистливому наркому обороны Ворошилову — была организована подлая провокация: через тогдашнего президента Чехословакии Бенеша в московском Кремле возник сфабрикованный гитлеровской разведкой «секретный документ», из которого явствовало, что Тухачевский с группой других советских военачальников — агенты немецкого генерального штаба.

* * *

ВСПОМНИВ те дни, Ольга Николаевна заплакала:

— Он чувствовал скорую беду, но старался ничем не выдать нам свою тревогу… И тут — резкое понижение в должности: назначение в Приволжский военный округ. Обратился с письмом к Сталину — молчание. В Куйбышев Мишенька отправился с Ниной Евгеньевной, а там…

В печати было объявлено об аресте маршала Тухачевского, командующих военными округами Якира и Уборевича, заместителя командующего военным округом Примакова, начальника академии Корка, начальника управления кадров Фельдмана, комкоров Эйдемана и Путна. Также сообщалось о самоубийстве заместителя наркома обороны Гамарника.

Суд состоялся при закрытых дверях. По некоторым сведениям, Тухачевский в последнем слове сказал: «Мне кажется, я во сне…» Представим себе, с какой болью принимали лживые обвинения эти честные, мужественные люди…

Смертный приговор в исполнение привели немедленно, в ночь с 10-го на 11-е июня.

Арестовали всех родных и близких Михаила Николаевича. Вскоре погибла жена маршала, а также братья Александр и Николай. Трех сестер выслали в лагерь. Дочь-подросток, когда достигла совершеннолетия, тоже оказалась там. Мать Мавра Петровна и сестра Софья Николаевна умерли в ссылке…

* * *

ОЛЬГА Николаевна завершила рассказ. Мы долго молчали. Потом вместе с нами перебирали старые фотокарточки Мария Николаевна и Елизавета Николаевна, живущие от сестры неподалеку. От них я узнал, что Светлана Михайловна последние годы обитала на улице, носящей имя отца, и что есть у маршала внучка Нина…

Да, справедливость, вроде бы, восторжествовала: имена маршала и его сподвижников обрели свою первозданную чистоту. И все-таки, дорогой читатель, в назидание будущему давай еще раз задумаемся о трагической судьбе этого красивого человека, чья жизнь оборвалась в том недоброй памяти 1937-м, восемьдесят три года назад…

* * *

«ЧЕЛОВЕК НЕСЕТ В СЕБЕ СОЛНЦЕ…»

Сегодня я намеревался начать в Ереване съёмки фильма,

в котором бы поведал и о том, как взял последнее интервью

у великого Мартироса Сарьяна

(16 февраля 1880–5 мая 1972)

ДА, ЕЩЁ прошлой осенью я запланировал, что именно сегодня, 20 мая, в 2:45 ночи, вместе с Таней благополучно приземлюсь в ереванском аэропорту «Звартноц» — чтобы уже в 6:00 начать съёмки очередного, непременно «грандиозного», фильма под названием: «На свете лишь одна Армения…». Однако из-за проклятой пандемии всё пошло прахом. (И, как заодно выяснилось, деньги за пропавшие авиабилеты мы таки не получим — впрочем, это наименьшая потеря). А ведь тщательно готовился к поездке аж с сентября. По книгам, картам и прочим пособиям заранее изучил город настолько, что наверняка могу водить там экскурсии, причём — даже для местных. Сочинил, как мне кажется, весьма неординарный, размером в полсотни страниц, сценарий, где продумал буквально каждый кадр — и по его фактическому насыщению, и по минутам, даже секундам… Заранее подготовил «вставки» из старых армянских фильмов, подобрал волшебную национальную музыку. Но всё, увы, «накрылось медным тазом» — причём боюсь, что навсегда. Поскольку совсем не уверен, что в следующем мае, даже если с коронавирусом будет покончено, из-за всё более и более предающей меня спины (а заодно и ног) смогу задуманное осуществить.

А вообще-то в Армении бывал я и раньше. Сначала — в 1972-м, когда от Ленинградского бюро путешествий (где вкалывал наряду с редакцией «Смены»), в качестве так называемого «сопровождающего», привёз в Ереван, на майские праздники сто любопытных земляков. А осенью 1989-го, направленный сюда же какой-то ушлой питерской «фирмой», в зале высоченного ереванского Дворца молодёжи (прозванного местными жителями за внешнее сходство «Кукурузой», а точнее — «Крцац кукуруз», то есть «Погрызанной кукурузой»), где всякий раз собиралось по четыре тысячи зрителей (и так подряд — три дня, причём каждый день — четырежды), я предварял фильм «Кома» получасовым рассказом о своих журналистских расследованиях преступлений сталинщины. Так что Армения у меня — своя.

Но сейчас хочу вспомнить всё ж один значительный эпизод из 1972-го, который в ныне задуманный фильм непременно бы вошёл…

* * *

ТОГДА, весной 1972-го, Ереван гостя с не по-майски промозглых невских берегов потряс бело-розово-фиолетовым цветением. Все вокруг благоухало, искрились на солнце фонтанные струи, и так далеко еще было до страшного землетрясения, до трагедии Карабаха, до всего, что случилось потом…

Я три дня с утра до ночи возил своих туристов по «объектам». А потом, раздобыв телефонный номер великого Мартироса Сарьяна (которому было уже девяносто два), к огромному моему удивлению, довольно просто договорился с Мастером о встрече. И назавтра пришёл к нему… абсолютно хворым. Да-да, накануне, первомайским вечером, ужиная в ресторане нашего отеля «Ани», умудрился чем-то прилично отравиться — и поэтому от предложения немногословного Мартироса Сергеевича отведать только что приготовленной долмы пришлось неловко отказываться.

Выяснив причину моей странной уклончивости, Сарьян распорядился:

— Дайте ему «Джермук»!

Тут же подали запотевшую бутылку местной минералки, и хозяин дома потребовал, чтобы я осушил ее непременно до дна. И, хотите — верьте, хотите — нет, но все мое муторное состояние мигом испарилось, и, повеселев, я попробовал сначала долму, потом — еще что-то, столь же незнакомое и вкусное…

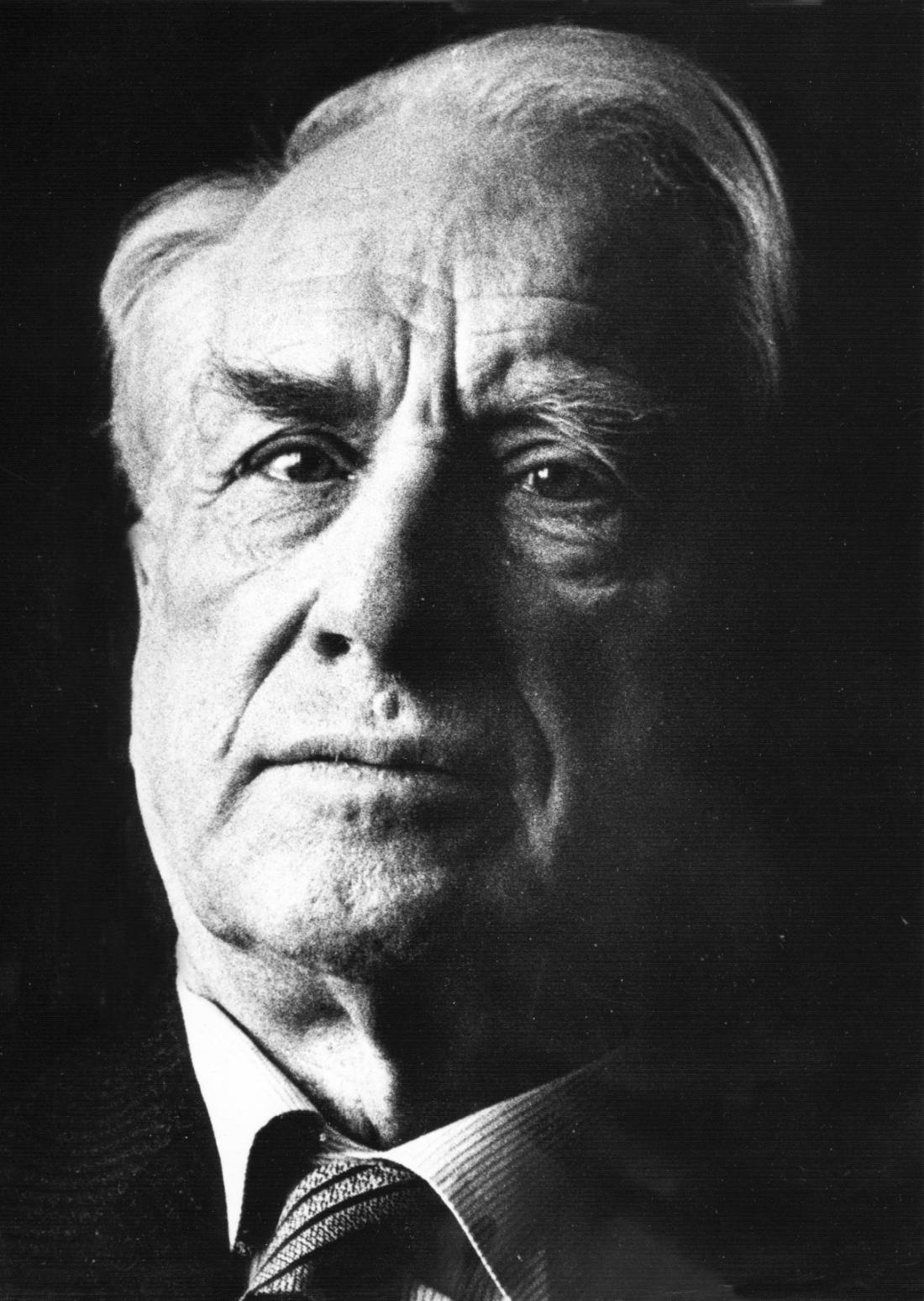

Мартирос Сергеевич строго наблюдал за гостем из кресла. В это огромное кресло (казалось, одолев наконец тяжелую болезнь) перебрался он с постели совсем недавно. И теперь сидел у окна величественно: кисти рук на подлокотниках и особенно — длиннющие, тонкие, нервные пальцы казались скульптурно безупречными! А за окном буйствовала сирень, пенился абрикос… Старый Мастер вглядывался в этот праздник жизни такими (хотя и в морщинках) молодыми, такими пронзительными глазами… Он, повторяю, уже прожил девяносто два, заслужил все мыслимые награды и звания: «народный» — и Армении, и СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда… Он был красив и величествен…

Хлопотала по хозяйству сестра Катаринэ Сергеевна, перелистывала какую-то старинную книгу жена Лусик Лазаревна, бегала по комнатам малышня, а мы (тайком от врача, который дремал на веранде) тихо вели разговор.

— Я не знаю, когда во мне родился художник, – неторопливо, глухим голосом размышлял Сарьян. — Вероятно, в те дни, когда я слушал рассказы моих родителей о нашей горной, волшебной родине, когда мальчишкой бегал в окрестностях нашего дома, радовался многоцветью бабочек, насекомых, цветов… Цвет, свет, мечта — вот чем я горел…

Рядом с креслом — его картина: горы и солнце. Ах, какое солнце! А на другой — цветы и тоже солнце! Может, эта особая сарьяновская солнечность — главный его творческий принцип? Улыбнулся:

— Когда работаю, ни о каком принципе не думаю. Просто рисую. А «принципы» видны уже потом, когда картина готова. Пишу то, что диктует мне сердце, что дорого мне как человеку. Человек — самое грандиозное создание природы. Природа создает человека, чтобы через него познать себя, восторгаться своей чудо-красотой. Каждый человек носит в себе природу, солнце, Вселенную. Этим он бесконечно богат. Своей верой, работой человек должен оправдать тот дар, который получил от природы… Есть художники, которые выражают свои личные переживания. Есть также художники, которые не представляют творчества без своего народа, родины, времени. Я принадлежу к числу последних. Самое святой для меня — родная Армения, и любовь к ней выражена в моем искусстве, которое — моя душа… Двери этого дома всегда открыты, я тоже был всегда открыт, как мои картины. Другой веры и любви я не имел…

От монолога Мастер приустал, замолк, прикрыл глаза. Потом они вновь блеснули синевой:

— Вчера приходили в гости Минас Аватесян и Акоп Акопян, молодые, но очень сильные художники… Вообще молодым коллегам я обычно советую: если хочешь быть художником, возьми все, что создано человечеством, перевари в себе, сопоставь с тем, что чувствуешь сам, и уже потом пытайся выразить свои чувства…

* * *

Я РАССКАЗЫВАЛ ему, что нового в Питере, где он не был очень давно; в том числе отметил, что художники обычно любят рисовать наш город в дождь, ибо, по их мнению, в дождливую погоду Северная Пальмира обретает особый колорит… Поинтересовался: изменил бы «солнечный Сарьян» своим вкусам, отказался бы от солнечных полотен, окажись нынешней осенью в пасмурном и дождливом городе на Неве? И услышал:

— Главное, чтобы в городе царствовала жизнь. Если царствует жизнь — значит, царствует солнце. А дождь или снег на улице — это уже частность. Это уже не существенно. В пятьдесят шестом году я приезжал в Ленинград (там была моя выставка) и сделал один этюд…

Мартирос Сергеевич просит, чтобы принесли эту работу, и я увидел знакомый сквер у Петропавловки, шпиль собора, купол Исаакия — и всё это, конечно, в его солнечных красках. Тут уж не спутаешь, кто автор!

Когда мы прощались, он, взглянув на этот холст, вздохнул:

— Каждая картина — мгновение собственной жизни, и все такие мгновения очень дороги…

* * *

ДО ГОСТИНИЦЫ меня провожала его внучка, Катаринэ. Прежде она смотрела на меня в музее деда, с «Портрета Катаринэ Сарьян». Эта картина имеет свою историю.

В 1927-м в Париже была у Сарьяна персональная выставка. Потом все погрузили на корабль и отправили в Константинополь. Но случился пожар, семьдесят работ погибли. Особенно горевал художник, что огонь уничтожил портрет жены, который (судя по сохранившийся фоторепродукции) был очень хорош! И вот однажды внучка Катя попросила дедушку написать ее портрет, повторив ту же композицию. Так снова появились на переднем плане айва, дыня, гранаты… Только Катенька добавила к ним египетскую маску, которую художник часто применял в ранних работах. Поначалу внучка нарядилась в яркое платье, но дед нахмурился: «Экая пестрота, а впереди тебя такие фрукты!» Портрет был выполнен в два сеанса, и потом Коненков писал, что он полон «глубокого пафоса»…

Катя поведала мне, что рисовали в семье все, но художником больше не стал никто. Однако вместе выезжали «на пейзажи» — в Арташат или Бюракан. Дед устанавливал мольберт и погружался в свой мир, а малыши собирали цветы. Потом, дома, он рисовал эти цветы, распределив их по глиняным кувшинам (фарфор, хрусталь отвергал категорически). Еще Катя вспоминала: если во двор заходил точильщик, дед непременно отыскивал, что можно поточить, хоть ржавый гвоздь. Женщинам тихо объяснял: «Нельзя, чтобы человек пришел зря…» Благодаря деду, в их доме постоянно жили то собака, то лисенок, то черепаха. Черепаха просуществовала двадцать лет — огромная! Сестренка Рузан на ней даже по саду каталась… Сад посадил и вырастил дед: виноград, кизил, абрикосы, миндаль… Еще, говорила Катя, дед очень любит музыку — Баха, Россини, армянских композиторов. Слушая любимую пластинку, обычно громко подпевает и сам себе дирижирует… Как-то он ей сказал: «Жизнь — как поезд. Садишься и едешь. По дороге много соблазнительных станций, где очень хочется сойти и остаться. Но надо найти в себе силы не поддаться соблазну и следовать дальше, до своей конечной остановки…»

Сам-то он всегда находил силы не поддаваться ни на какие соблазны и следовать своему, раз и навсегда избранному пути…

* * *

НАЗАВТРА, вернувшись в Ленинград, я сразу засел за очерк, который спустя два дня появился в газете под рубрикой «Воскресный гость «Смены»». И в то же утро вдруг слышу по радио горькую весть: самый светоносный художник Мартирос Сергеевич Сарьян скончался.

Так что данное мне интервью стало, ну что ли, его завещанием.

И сделанный мною тогда его снимок — последним.

А сам очерк — как бы некрологом…

Фото Льва Сидоровского