![]()

В нашем доме всегда было пианино. Одно и то же. И не хухры-мухры, а Блютнер 1897 года (для тех, кто понимает). Когда-то, еще до войны, его купили моей тогда еще маленькой маме, чтоб не нарушить традицию и, как положено в приличной еврейской семье, научить ребенка музыке.

Зельев переулок

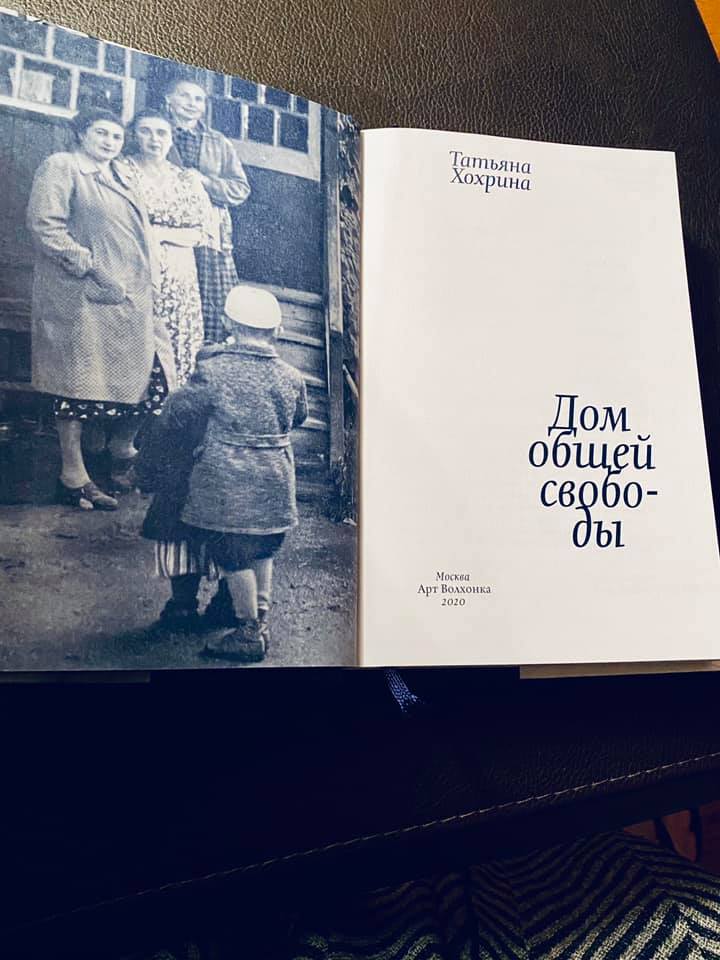

Рассказы из книги «Дом общей свободы», издательство «Арт Волхонка», 2020

Татьяна Хохрина

ЗЕЛЬЕВ ПЕРЕУЛОК

ЗЕЛЬЕВ ПЕРЕУЛОК

Сегодня ночью был ужасный ветер. Квартира у нас огромная, окна здоровые, хоть и начали топить снова, но холод собачий и сплю я плохо. А тут еще дождь лупил в стекла так громко, что казалось, что звук уже не снаружи, а внутри. Становилось как-то не по себе, тем более, что дома я была одна. Муж в командировке, дочка живет отдельно, а я ночью, в капоте, как ключница Агафья, шаркая, обходила вверенную территорию и во всех углах и закоулках мне мерещились чьи-то тени и профили, и, только околев окончательно, я ненадолго снова ныряла под одеяло в тщетой попытке уснуть. А вместо сна ко мне возвращалась совсем другая жизнь, в другом масштабе времени, возраста и места…

Мы жили в двухкомнатной 24-х метровой квартире в хрущевке на Преображенке. В шестиметровой комнатке устроились я и бабушка, а в восемнадцатиметровой — мама с папой и очень быстро появившаяся моя младшая сестра. Я чем дольше живу, тем больше недоумеваю, откуда тогда дети брались! Вот когда легко было бы скрепы-то вколачивать! Не иначе как дух святой супружеским парам помогал, если учесть плотность населения большинства квартир. Даже то коротенькое время, что нас в квартире было четверо, четверо в квартире нас не было никогда. Во-первых, примерно с октября по апрель с нами практически безвылазно жила бабушкина сестра. Она незадолго до моего рождения вернулась из Заполярья, из Дудинки, где 11 лет прожила за оградой лагеря, в котором сидел ее муж. Дождалась, пока его уже после смерти Сталина, в 55 году сактировали по болезни, там же через две недели его похоронила и приехала под Москву. Сначала жила с нами, потом дядьку реабилитировали, выплатили ей даже какую-то компенсацию, да и сама она на Севере подработала, так что удалось купить однокомнатную кооперативную квартиру на первом этаже. В Малаховке, недалеко от нашей дачи. Поэтому с середины мая до середины сентября она, встав пораньше, приходила к нам и уходила затемно. В сентябре мы переезжали в Москву, тетки хватало на месяц, а дальше, подхватив вечный чемоданчик с металлическими уголками, в середине октября чуть свет она скреблась в нашу московскую дверь и оставалась с нами до первомайских праздников. Поэтому мой маленький раскладной диванчик мне доставался только в октябре и мае. Остальное время на нем спала бабушкина сестра, а я — на раскладушке в большой комнате.

Младшей сестре тоже не сильно везло. Только она выросла из решетчатой детской кроватки, в которую, к счастью, более зрелая родня не помещалась, и обрела кресло-кровать (пыточное прокрустово ложе, откровенно говоря) устроиться на нем ей удавалось крайне редко. Мама и бабушка пол жизни прожили на Украине, поэтому оттуда в Москву тек неиссякаемый ручей родни, которая училась, лечилась, судилась, одевалась, просвещалась, отдыхала, эмигрировала и всё — с ночевкой у нас. Поэтому чаще, чем в собственной постели, мы с сестрой обнаруживали себя то под столом на старом ватном одеяле, то на сдвинутых креслах, то у родителях в ногах. Мы не жили в коммуналке, но впоследствии мой коммунальный опыт заставил меня убедиться, что та наша жизнь мало от коммунальной отличалась. Даже напротив, не имея строгого коммунального регламента, мы, как на птичьем базаре, толклись и теснились, оттирая друг друга и обходя бесконечные чемоданы, мешки и коробки, чтоб прорваться в душ или туалет.

Мы жили очень скромно материально. При этом за стол пятиметровой кухни, как правило, садились человек 7-8, а если приходили еще мои школьные приятели или родительские друзья, то и все 12-15. В этом была какая-то загадка, какая-то неэвклидова геометрия, но нам не было тесно, никто никому не мешал, не возмущался и не ужасался. Бабушка хлеще, чем фокусник Копперфильд, из одной курицы, стакана риса, пакета картошки и пары яблок умудрялась сделать шесть блюд и десерт, никто не успевал удивиться этому, а понаехавшей родне даже не приходило в голову прихватить из Донецка или Симферополя корзинку черешни или груш. Люди жили неделями и месяцами, ели, пили, спали, бросали в общую кучу грязное белье и ощущали себя, как принято тогда было официально формулировать, в семье единой. Причем в прямом смысле. Может, именно поэтому мама с папой тоже не находили в этом ничего особенного, не раздражались, до кучи дополняли этот ноев ковчег компанией своих друзей, и у нас было очень весело. Кстати, никто сроду не то что уроки наши не поверял, а и точно не помнил, в каком мы классе учились, что не мешало нам прекрасно окончить лучшую московскую школу. Вообще я сейчас часто думаю, что мы, дети, о тех взрослых, родных и друзьях, знали куда больше, чем они — о нас, и тем более больше, чем сегодня знают о старших молодые. И в этом, кстати, связь поколений и близость с родителями как раз воплощались.

Поскольку народу было полно, суеты много, на детях никто не концентрировался, не впадал в ступор при виде разбитых коленок, не оплакивал двойки и потерянные шапки, не носился с нами, как со святыми мощами, не искал у нас болезни и не ждал от нас нобелевских открытий на ранних рубежах. Наоборот, мы, предоставленные вроде сами себе, помнили, что надо застелить в этом сумасшедшем доме постель, вынести мусор, накапать бабушке валокордин и глазные капли и купить к ужину свежего хлеба. За десять лет школы моей сестры родители были там, может, раза два. Остальное время на учительские экзекуции таскалась я, отчего, кстати, и между собой, и с учителями мы с сестрой находили общий язык только легче. В хрущобе нашей слышимость была сквозная с первого этажа по пятый, двери были папиросные, через подъезд было ясно, кто сегодня печет пироги, соседи ходили друг к другу по делу и без, дети мотались из квартиры в квартиру. И это тоже было неплохой альтернативой сегодняшних клубных тусовок. Я, кстати, совершенно не умиляюсь и не идеализирую то время и ту жизнь. . Боже упаси! И условия, и быт, и качество жизни было собачьим и нищим, в большинстве своем слаще морковки мы ничего не видали. И зависть была, и ненависть, и мордобой, и пьянка, и чурка черножопая, и жидовская морда. Все то же, что и всегда, даже хуже, поэтому, может, только в этой родственно-соседской связке и была некоторая опора и спасение. Сосед-хирург лечил, резал и вскрывал нарывы, соседка-учительница подтягивала по математике или русскому, соседка-портниха за ночь из старой шторы шила выходное платье, сосед-шофер перевозил вас на дачу или волок бабку в больницу, а мои родители в четыре руки писали исковые заявления, жалобы, обращения в милицию и прокуратуру и ходатайства об УДО.

Только к глубокой ночи этот картонный муравейник стихал на короткое время. И в нашей квартирке наконец все расползались, как солдаты на биваке, на свои временные лежбища. Дети и соседи возвращались в свои клетки, похрапывала приезжая родня, кряхтели старухи, мама домывала на кухне посуду, папа в ванной читал самиздат. Да, кстати, очень часто, в этот миг хрупкой тишины, у нас раздавался звонок в дверь и сдавленный шепот произносил кодовую фразу:» Это я, Веня Кукис, я только пришел сменить носки…» Это племянник моей мамы, глава спортивной команды из Донбасса, держал у нас свой чемодан и раз в два дня, к ночи, забегал сменить бельё… Когда мы с сестрой были детьми, этот звонок Вени Кукиса звучал для нас, как корабельная рында, извещающая о конце дневной вахты…

Тот дом стоит в Зельевом переулке до сих пор, но соседей тех уже нет. Кого нет в Москве, кого — в России, кого — на этом свете. Мы все разъехались, живем в несравнимо более человеческих условиях, бываем друг у друга все реже, неохотно и церемонясь, будто хорошая жизнь встала на страже нашего покоя и не хочет, чтоб кто-то в ней удостоверился. Сейчас я почти не знаю своих соседей и мне не придет в голову бегать по подъезду в поисках пятерки или стакана сахара. По всем проблемам мы обращаемся к профессионалам, не выносим сор из избы, бесконечно укрепляем замки и двери, усиливаем охрану, умножаем число комнат и удобств, при первой возможности разъезжаемся с детьми. И, конечно, это правильно и более нормально. И, конечно, мы желаем детям еще более спокойной, сытой и комфортабельной жизни, чем себе, не отягощенной нежданными гостями и незапланированными неудобствами. И теперь мы, как правило, вздрагиваем, когда кто-то звонит без предупреждения в дверь. Я таких звонков побаиваюсь. И всегда с надеждой хочу услышать: «Это я, Веня Кукис, я только пришел сменить носки…»

ЭТОТ ФОКСТРОТ НАМ СТОИЛ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ

В нашем доме всегда было пианино. Одно и то же. И не хухры-мухры, а Блютнер 1897 года (для тех, кто понимает). Когда-то, еще до войны, его купили моей тогда еще маленькой маме, чтоб не нарушить традицию и, как положено в приличной еврейской семье, научить ребенка музыке. Этот многострадальный инструмент только с нашей семейкой пережил войну, эвакуацию и десяток переездов из города в город и из квартиры на квартиру. Мама окончила музыкальную школу и музыкальное училище, профессионально играла, но судьба распорядилась таким образом, что стала она юристом, а не пианисткой. Мы с сестрой тоже усердно все школьные годы колотили по клавишам, но результаты были куда жиже маминых и перспектива конкурса Чайковского нам не грозила. Как любил острить наш папа, «этот фокстрот нам стоил десять тысяч». И дочка моя, честно отзанимавшись несколько лет, понесла по жизни «К Элизе» и «Турецкий Марш», не посягая на большее. Однако расстаться с пианино даже не приходило в голову — слишком много и многих оно помнило, нет-нет да кто-то из нас в романтической тоске присаживался на крутящийся стульчик и извлекал фальшивые неуверенные звуки. Да и более близкие к музыке друзья не раз давали нам на нем домашние концерты, так что пианино прописано в нашем доме навсегда. Но однажды у него появился конкурент.

Более двадцати лет назад мы купили квартиру у одного не очень известного писателя. Бывшие хозяева, разъезжавшиеся по разным направлениям, судорожно пристраивали ставшую ненужной мебель, а нас наградили здоровым полуторо репетиционным роялем Шредер 1926 г. Он был неземной красоты, но занимал две трети огромной гостиной и мы понимали, что для нашего не очень симфонического семейства получается многовато музыки на один квадратный метр. Надо было оставить что-то одно. Колебались мы недолго, с Блютнером я расстаться отказывалась категорически, поэтому на выход было предложено выдвинуться Шредеру. Но это оказалось не так уж просто.

Сначала, не скрою, я попробовала его продать. Надо сказать, что я вообще оказалась бездарна по торговой части, а уж с таким специфическим товаром, как рояль, особенно. Я дала объявление и ко мне потянулся народ. Топча в только купленной и отремонтированной квартире сияющий паркет грязными башмаками, в самое неподходящее время приходили незнакомые люди, как правило группой по трое-четверо, куда обычно входил унылый юный исполнитель, решительная мама или оба родителя, уверенные, что для судьбы Ван Клиберна или Юдиной их отпрыску не хватает только рояля, и самый для меня страшный человек — их настройщик или эксперт по инструменту. Пока юное дарование глазело по сторонам, ковыряло в носу или кадрилось с моей дочкой, а родители взахлеб перечисляли его достижения, хмурый дядька, достав из кармана какие-то скорее плотницкие, нежели музыкальные орудия, бесцеремонно и варварски начинал курочить несчастный рояль, внедряясь в его чрево. Потом обычно эти люди почему-то говорили, что вообще-то им нужно пианино, или что рояль, оказывается, очень большой, или что они бы хотели белый (хотя то, что он черный было известно и до вскрытия), рассуждали о дороговизне (хотя я назначала самую скромную цену и сразу предупреждала, что готова еще уступить. После они уходили, а мой муж, чертыхаясь, прилаживал деревяшки на место до следующего раза.

Где-то после десяти попыток продажи, я решила, что не суждено, тем более что инструмент мне отдан даром и, видимо, высшие силы требуют от меня умерить алчность и проявить такую же щедрость. Так что следующим номером я начала рояль дарить. Это тоже оказалось дело непростое. Имея вокруг несколько приятелей-музыкантов, я надеялась на скорое прощание со Шредером, но — дудки. Все, кто до этого причмокивал и цокал языком, якобы вожделея рояль и завидуя моему неожиданному приобретению, вдруг начал говорить примерно то же, что и несостоявшиеся покупатели, так что Шредер не двигался с места. Наконец, я вспомнила о знакомом — руководителе детского любительского хора, все время сетовавшем на чудовищное состояние своего единственного раздолбанного инструмента. На какое-то мгновение я почувствовала себя меценатом Саввой Морозовым, покровительствующим искусствам и молодым дарованиям, и торжественно сообщила приятелю, что одариваю его и его коллектив шикарным немецким роялем. Реакция была довольно вялой, но если бы только это…

— Ладно, привози во вторник, — сказал он.

— Я привози???

У меня перехватило дыхание!

— Приезжай и забирай!

— То-есть я еще должен сам его вывозить? — заныл он. — Небось, тыщ пять сдерут, чтоб его вынести и довезти. А то и семь.

— Что ты хочешь сказать? Что я тебе должна его приволочь??

— Не, ну ты же даришь… Да и кто у нас повезет? И понесет? А бюджета у нас на это нет… Конечно, неплохо бы старые дрова выбросить и Шредер поставить, но как?…

Я ждала месяц. Одариваемый не подавал признаков жизни. Но когда удавалось до него дозвониться, подтверждал мечту иметь такой инструмент, говорил об обделенных детях и готовности принять подарок. Сердце — не камень, еще Островский говорил… Тихо матерясь, я заказала и оплатила грузовик, двух лихих здоровенных парней, которые, посвистывая, на ремнях снесли многострадальный Шредер с моего девятого этажа и увезли в сторону детского творчества. Известия о доставке я не дождалась, униженно звонила сама, получила выговор, что рояль чуток расстроен, и больше получателя не видела и не слышала.

Гостиная показалась мне особенно просторной, светлой, а главное — тихой, и я поняла, что совершенно не доросла до серьезной академической музыки, хотя Блютнер полюбила еще горячей.

Условия жизни еврейской семьи с украинскими корнями в хрущебах прекрасно описаны автором с Зельева переулка. Человеку с ул. Хромова хотелось бы узнать о какой лучшей московской школе идет речь?

Рассказы из книги «День общей свободы», издательство «Арт Волхонка», 2020

или

Рассказы из книги «Дом общей свободы», издательство «Арт Волхонка», 2020

Первое — описка!

Спасибо. «Энциклопудия», как всегда — текст вычитываешь, в заголовке ошибку пропускаешь. Исправлено.

Ну, а теперь-то можно выдвинуть Т.Хохрину по раздеду «Проза»?

Мастеру браво! — скажу и я, присоединяясь к Л.Беренсону.

Как её бабушка из скудного провианта сотворяла пристойный гостевой обед, так и внучка из воспоминаний о богато/бедной жизни в хрущёвках, выпекает первоклассную прозу. Мастеру браво!