![]()

Немало оснований есть для того, чтобы считать гибель Машерова политическим убийством, замаскированным под несчастный случай. Во всяком случае, его дочери, Наталья Петровна и Елена Петровна, в этом убеждены…

Вспоминая…

О Машерове, Мыльникове, о «специальных лагерях» и о Жданове

Лев Сидоровский

ТРАГЕДИЯ НА ШОССЕ

ТРАГЕДИЯ НА ШОССЕ

103 года назад родился Пётр Миронович Машеров.

Его гибель в 1980-м до сих пор полна тайны

ТОТ день в октябре 1980-го, дорогой читатель, встретил я на белорусской земле. Прямо с вокзала отправился в Хатынь, где, готовя для газеты очерк об этой, когда-то сожженной гитлеровцами деревне, задержался почти дотемна. А потом в Минске разыскал легендарную подпольщицу Елену Мазаник, которая в дни фашистского нашествия уничтожила самого гауляйтера Белоруссии — генерала Вильгельма фон Кубе. Когда предварительно по телефону договаривался об интервью, голос Елены Григорьевны звучал весело, однако дверь она мне открыла с заплаканными глазами: «Только что радио сообщило, что погиб Петр Миронович Машеров…»

* * *

МАШЕРОВА земляки любили. Родом он был из деревеньки под названием Ширки, которая тогда, в 1918-м, относилась к Могилевской губернии, а после оказалась в Витебской области. Именно в том краю когда-то, после отступления наполеоновской армии, остался французский солдат МашерО (да, с ударением, естественно, на последнем слоге), едва ли предполагавший, что его праправнук (которому букву «в» в конце фамилии добавил какой-то писарь) займет здесь столь высокий пост. В бедной крестьянской семье Мирона Васильевича и Дарьи Петровны из восьмерых детей выжили пятеро. Когда Петр учился в Витебском педагогическом, уже вовсю свирепствовал «большой террор», и его отца по доносу за якобы «антисоветскую агитацию» приговорили к десяти годам лагерей. Но уже спустя три месяца на лесоповале больное сердце Мирона Васильевича не выдержало… Удивительно, что сыну завершить образование всё же позволили. Потом он в райцентре Россоны преподавал школьникам математику и физику, причем его выпускники в ленинградские технические вузы поступали уверенно. Девчонки обожали молодого педагога за обаятельную улыбку, мальчишки — за спортивные эстафеты, походы (однажды на лыжах совершили бросок по маршруту: Витебск — Орша — Могилев — Минск) и за кружок астрономии под вечерним звездным небом. А еще организовал драматический кружок (они ставили «Лес» Островского), в котором сам учитель был и режиссером, и актером…

Когда началась Великая Отечественная, сразу добровольцем ушел на фронт и, оказавшись в окружении, из плена бежал. Под кличкой Дубняк создал в Россонах подполье. Потом встал во главе партизанского отряда имени Щорса, который в числе других удачных боевых операций уничтожил офицера гестапо, получив при этом ценные документы, а также взорвал мост через реку Дрисса на железной дороге Витебск — Рига… Был ранен, но продолжил борьбу, мстя врагу и за маму, которую фашисты расстреляли. Затем комиссарил в партизанской бригаде имени Рокоссовского, возглавлял Вилейский подпольный обком комсомола и в 1944-м справедливо заслужил звание Героя Советского Союза. После освобождения Белоруссии отличился на комсомольской, затем партийной работе и с марта 1965-го стал первым секретарем ЦК компартии Белоруссии, позже вдобавок — и кандидатом в члены Политбюро.

При Машерове республика добилась немало свершений, вплоть до признания на международной арене: получила отдельное членство в ООН. А Минск заимел метрополитен. Петр Миронович лично контролировал мелиорацию Полесских земель, требуя, чтобы осушенные торфяники служили как можно дольше и с пользой. Да и вообще при нем Беларусь напоминала единую стройплощадку: один за другим вырастали предприятия в Новополоцке и Мозыре, Гродно и Могилеве, Солигорске и Гомеле — не случайно за те пятнадцать лет национальный доход там вырос втрое, вчетверо увеличилось валовое производство промышленной продукции, научно-технический потенциал поднялся до мирового уровня. А по производству сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения республика вообще сравнялась с США. Там выпускали замечательные трактора, комбайны, самосвалы, и я, например, хорошо помню, как за минским телевизором «Горизонт», лучшим в стране, ленинградцы выстраивались в длиннющие очереди. Да, марка «Сделано в Белоруссии» стала верным признаком высокого качества. В общем, эта союзная республика при Машерове была самой либеральной, экономически развитой и благополучной. В тамошних магазинах можно было запросто обнаружить те товары, которые на всей остальной территории СССР (за исключением Москвы и Ленинграда) давно отсутствовали.

Да и по своим чисто человеческим качествам этот настоящий, а не липовый, как Брежнев, Герой Советского Союза разительно отличался от чванливых партийных деятелей — вроде главы ленинградского обкома Романова и прочих членов Политбюро. Скромный и обаятельный, он не терпел помпезных вояжей по Минску и за его пределами. Если, например, отправлялся в инспекционные поездки, ни за что не позволял «торжественных» встреч, а, коли был чем-то недоволен, всё равно никогда не повышал тон, не выматывал у людей душу, и они, благодарные за это, старались исполнить наказы Петра Мироновича наилучшим образом…

* * *

КАК РАЗ для такой инспекции отправился в путь и 4 октября 1980 года. В 14 часов 35 минут от здания ЦК КП Белоруссии в сторону города Жодино выехала черная «Чайка» с госномером 10-09, где, кроме Машерова и водителя Зайцева, находился офицер охраны майор Чесноков. Впереди шла автомашина сопровождения «ГАЗ-24», которая — вопреки правилам и инструкциям — была обычной окраски, и отсутствовали проблесковые маячки. И только сзади, подавая звуковые и мигающие сигналы, двигалась спецавтомашина ГАИ. На трассе Москва — Брест, шириной до двенадцати метров, мчались по осевой с рекомендованной службой безопасности скоростью до ста двадцати километров в час. Дистанцию держали шестьдесят — семьдесят метров. За километр до пересечения трассы с дорогой на Смолевическую бройлерную птицефабрику «Волга», преодолев подъем, первой пошла на спуск. До катастрофы оставались секунды. Грузовик, вынырнувший из-за «МАЗа», увидели сразу. Правильно сориентировавшись в ситуации, но забыв, что нужно жертвовать собой, старший эскорта резко увеличил скорость и буквально пролетел в нескольких метрах от двигавшегося навстречу и несколько под углом грузовика. Водитель Машерова пытался тормозить, но затем, ориентируясь на маневр «Волги», также резко увеличил скорость. Удар был ужасным, гибель мгновенной… За всю историю Советского Союза ни разу не случалось, чтобы в подобных обстоятельствах погиб руководитель столь высокого ранга…

* * *

СРАЗУ ЖЕ возникли слухи, что это вовсе не несчастный случай, а политическое убийство. Дело в том, что Машеров со дня на день должен был выехать в Москву, где на предстоящем пленуме ЦК партии его ожидало назначение на пост главы советского правительства (хотя другая группировка тянула на это место Алиева). Занимаясь собственным расследованием сей трагедии, люди разделились на два лагеря: одни, в конце концов, соглашались с официальной версией, другие же считали, что гибель Машерова специально подстроена и за ней стоит то ли Брежнев, то ли Андропов. Так кто же из них все-таки?

* * *

ДЛЯ начала, предположим, что Брежнев.

В таком случае, дорогой читатель, надо вспомнить, что к концу 70-х председатель КГБ Юрий Андропов всерьез занялся коррупцией в высших эшелонах власти. При этом картина открылась ужасающая: в некоторых республиках должности чиновников словно бы продавались на аукционах, в министерствах и ведомствах царило узаконенное взяточничество и казнокрадство. Причем под удар попал даже личный друг самого генсека — глава Краснодарского крайкома Медунов. А вот в Белоруссии, наоборот, — ни одного коррупционного скандала. И Андропов, убежденный в том, что старую номенклатуру должны сменить молодые управленцы, в подобном воровстве не замеченные, решил на Машерова сделать ставку. Именно его считал одним из сильнейших хозяйственников страны. Однако многие иные члены Политбюро к высоким показателям в Белоруссии и ее лидеру относились ревниво. Вот и Суслов постоянно нашептывал Брежневу про него всякие гадости. Например, что в 1978-м Машеров возражал против присвоения генсеку ко дню рождения третьей Золотой Звезды Героя Советского Союза. К этой некруглой дате из других республик для «дорогого Леонида Ильича» шли с подарками (антиквариатом, коврами, вазами, осетрами, икрой и прочим «дефицитом») целые вагоны, а презент от Беларуси уместился в небольшой коробке: будильник «Луч» Минского часового завода, связка сухих грибов и льняные полотенца…

В том же 1978-м Брежнев наконец-то (спустя четыре года после присуждения городу-герою столь высокого звания) вручил Минску за воинский подвиг Золотую Звезду (а Машерову одновременно — Золотую Звезду Героя Социалистического Труда), но сделал это как-то небрежно, второпях. Вообще куда с большим удовольствием Леонид Ильич встречался с Кунаевым и Рашидовым. Тем более что в 1980-м, перед самой московской Олимпиадой, на брестской таможне задержали большую партию контрабандных алмазов, и на другой день Машерову позвонил министр внутренних дел Щёлоков с просьбой «не поднимать шума». Однако «замять дело» Петр Миронович отказался, обо всём стало известно Андропову, и следствие выяснило: в Бресте действовал тайный канал по отправке драгоценностей за рубеж, которым пользовались люди из брежневского окружения…

В общем, подозревать людей Брежнева в том, что нанесут ответный удар, у Андропова основания были. Кстати: тремя годами раньше весьма подозрительным образом в сауне «скончался» один из его ближайших соратников, секретарь ЦК КПСС Федор Кулаков: по официальной версии, сам вскрыл себе вены, однако судмедэксперты установили, что это с Федором Давыдовичем проделали, когда он уже находился без сознания… Близкие Машерова вспоминают: Петр Миронович тоже подозревал, что Кулакова убили. Да и сам опасение за собственную жизнь стал испытывать — особенно после того, как чудом не разбился (вдруг отказал двигатель) его вертолет, на котором обычно перемещался по строительным объектам…

* * *

ПОСЛЕДНЯЯ неделя жизни белорусского лидера была полна странных событий. Началась она с того, что в семейном кругу Петр Миронович обмолвился: «Со дня на день меня могут перевести в Москву, с повышением». И больше разговоров об этом не заводил… Однажды ночью там, на даче, кто-то из домашних заглянул в его рабочий кабинет, хозяин которого обычно трудился допоздна: на сей раз Машеров у камина рвал и жег какие-то бумаги. При этом у него было такое лицо, что о чем-либо спросить никто не отважился…

В первый октябрьский день Машеров провожал жену на курорт — в Карловы Вары. Когда садились в машину, Полина Андреевна вдруг обнаружила, что нет любимого японского зонтика. Петр Миронович сам вернулся за забытой вещью. Кто-то из обслуги не к месту заметил, что возвращаться — плохая примета. И тут у всегда спокойного Машерова сдали нервы, впервые он повысил голос, почти закричал: «Какие приметы?! На что вы намекаете?!»… В этот же вечер на работе перед уходом из кабинета домой Машеров заглянул в расположенную рядом комнату отдыха. А референт, полагая, что хозяин свою обитель уже покинул, выключил свет. Петру Мироновичу это очень не понравилось. С горечью заметил: «Еще не успел уйти, а вы меня хороните»… Чем объяснить эти эмоциональные срывы? Вероятно, оказавшись в середине борьбы двух кланов за власть, Машеров чувствовал, что сильно рискует: как знать, какую роль в этой шахматной партии тебе отводят — ферзя или пешки, которую приносят в жертву?..

В тот день, 4 октября, в кабинет Машерова пришел личный врач: измерив давление, послушав сердце, посоветовал сегодня избегать лишних нагрузок. Петр Миронович заверил его: «Я сегодня никуда не собираюсь ехать». А в 14.35 неожиданно покинул здание ЦК, сел в машину. Помощники хорошо запомнили: в его руках был портфель…

* * *

ИТАК, по первой версии (озвученной на Центральном телевидении) выходило, что Машерова в Москву якобы пригласил Андропов. Но, как выяснилось, такое утверждение не соответствует действительности, поскольку разговор с ним об этом Брежнев завел еще летом 1980-го, во время Олимпийских игр. К тому же и Косыгин о деловых качествах главы Белоруссии отзывался высоко. Да и сам этот тезис («Андропов, придя к власти, собирался сделать Машерова председателем Совмина») звучит по меньшей мере странно, ведь Юрий Владимирович «пришел к власти», то есть стал генсеком партии, лишь через два года после гибели Петра Мироновича.

А теперь, дорогой читатель, на минутку представь, что Машеров в столицу все-таки перебрался и правительство возглавил. Тогда наверняка совсем скоро в связи с преклонным возрастом и болезнями «дорогого Леонида Ильича» возник бы вопрос об избрании нового генсека партии, причем первым и несомненным кандидатом стал бы Машеров. Ну а амбиции Брежнева были бы удовлетворены, допустим, появлением нового поста в партийной структуре — председателя КПСС. В этом случае путь к вершине советской власти для Андропова мог закрыться наглухо… Значит, ему заранее надо избавиться от конкурента! Каким образом? Дискредитировать Петра Мироновича невозможно, ведь его репутация безупречна. Остается единственный способ — устранить Машерова физически. Тем более что у всесильного шефа КГБ есть необъятная власть, надежные люди и необходимые средства. О подобных намерениях может свидетельствовать и то, что за две недели до гибели Машерова руководство КГБ в Минске было заменено, да и руководителя личной охраны главы Белоруссии, который тринадцать лет успешно обеспечивал его безопасность, перевели на другую работу. С того же мгновения, когда в 14.35 Петр Миронович подошел к автомашине, чтобы отправиться на поля, а там — самому оценить состояние озимых всходов, начались сплошные с т р а н н о с т и…

* * *

НУ, НАПРИМЕР, такой факт. В здание ЦК его утром с дачи доставил, как обычно, мощный «ЗИЛ-114», созданный специально для высших руководителей государства: мог выдержать столкновение с любым транспортным средством, Но днем вдруг оказывается, что этот воистину «танк на колесах», где одна только дверь весит триста килограммов, неожиданно, непонятно, по чьему распоряжению, «отправлен в ремонт», и вместо него Машерову подают старенькую «Чайку» («ГАЗ-13»), которую водители спецгаража прозвали «консервной банкой» — ведь гремит, при резком торможении теряет управляемость, и в ней нет даже подголовников. Однако Петра Мироновича, который к автомашинам вообще безразличен, «консервная банка» вполне устроила…

По инструкции, Машеров должен сидеть на заднем сидении, а офицер охраны майор Валентин Чесноков — на переднем, чтобы в случае опасности руководить действиями водителя. Но тут почему-то оказалось наоборот… Кстати, водитель Евгений Зайцев, которому было уже за шестьдесят, из-за проблем со зрением носил очки с фиолетовыми линзами, а еще — в связи с радикулитом — корсет (эти предметы обнаружили в развороченном салоне «Чайки»). Обязательного спецкурса по экстремальному вождению он на полигоне не проходил, большую часть жизни проработал в такси и, как все таксисты, которых, известно, «ноги кормят», всегда ездил очень быстро. Почему же после выхода на пенсию его не заменили?

Следующая странность: почему о выезде Машерова в область не сообщили в службу ГАИ и, в нарушение существующего правила, милицейские посты на трассе не были выставлены?

Еще один вопрос: почему, как уже отмечалось выше, головная машина сопровождения была обычной белой «Волгой», то есть — не в милицейском оформлении, когда обязательны проблесковые маячки и звуковая сирена оповещения?

В общем, все эти явно преднамеренные нарушения установленных правил безопасности свидетельствуют о том, что создавались условия, при которых трагедия на шоссе становилась весьма вероятной.

* * *

В ЭТОТ день отец троих малолетних детей Николай Пустовит, водитель экспериментальной базы «Жодино» Белорусского научно-исследовательского института земледелия, после фактически бессонной ночи выполнял обычный рейс: на своем «ГАЗе-53» вез в Минск картошку. Впереди шел тяжелый «МАЗ-503», принадлежавший автокомбинату № 4 Минского городского управления грузового транспорта. Водитель «МАЗа» Василий Тарайкович первым увидел спецкортеж. Следуя правилам, он взял вправо и стал тормозить двигателем. Скорость резко упала. Пустовит на допросе показал: «Глянув на приборы, я поднял голову, и перед глазами внезапно возник задний борт «МАЗа». Поскольку никакой встречной «Волги» с сигнальными огнями разглядеть не успел и звука сигнальной сирены не слышал, мгновенно вывернул руль влево — и страшный удар, пламя…» От удара грузовик, груженный пятью тоннами картофеля, взорвался. Пустовита выбросило вслед за отлетевшей дверью. Он горел и остался жив только потому, что на помощь подоспели прохожие. Потом его приговорят к пятнадцати годам заключения, но через пять лет освободят досрочно…

* * *

А ТЕПЕРЬ — о том, что дополнительно подталкивает к мысли: убийство спланировано заранее…

Когда в ходе допроса Пустовита спросили, почему тот сел на хвост впереди шедшему грузовику, ответ последовал такой: «Он ехал больно странно-то шестьдесят, то восемьдесят. Никак не мог его обогнать». Вот и получается, что водитель «МАЗа» вел себя как-то странно: не позволяя грузовику Пустовита себя обогнать, закрывая ему обзор, держал того как бы на привязи — словно ждал сигнала, дабы, резко затормозив, вынудить несчастного выскочить на встречную полосу. И тогда выходит, что еще одним соучастником преступления был водитель белой «Волги» сопровождения. Его задача как раз и заключалась в том, чтобы сообщить водителю «МАЗа» о приближении «Чайки» Машерова. Таким сигналом и стал выезд белой «Волги» на встречную полосу, а затем возвращение во главу кортежа. И еще одна догадка: белая «Волга» не была оснащена световой и звуковой сигнализацией именно для того, чтобы Пустовит (впрочем, на его месте мог оказаться любой другой водитель) не узнал, что на трассе появилась правительственная машина, и не предпринял необходимых мер предосторожности. Что ж, такой сценарий убийства Машерова разработать на Лубянке могли вполне.

В общем, немало оснований есть для того, чтобы считать гибель Машерова политическим убийством, замаскированным под несчастный случай. Во всяком случае, его дочери, Наталья Петровна и Елена Петровна, в этом убеждены…

* * *

ОТ УДАРА кузов «газона» с четырьмя тоннами картофеля сдвинулся и вместе с пламенем обрушился на крышу искореженной «Чайки». Через разбитое окно клубни посыпалась в салон. Но еще до этого водителя намертво прижало к рулю, а охранник лежал на полу головой под передним сиденьем. Машеров в последнее мгновенье, как бы отстраняясь от надвигавшейся беды, уперся правой ногой в стенку кузова, а правой рукой — в лобовое стекло. Стрелки часов «Полёт» на его руке показывали время трагедии: 15.04. Таинственного портфеля (какие документы в нем находились?), с которым Петр Миронович сел в машину, не обнаружили…

* * *

ОН ХОТЕЛ упокоиться рядом с мамой, на Витебщине, но соратники погребли своего коммунистического лидера в Минске, на номенклатурном кладбище. Символично: оно расположено на Московском шоссе, по которому глава Белоруссии так и не въехал в Кремль… От ЦК КПСС попрощаться с ним прислали лишь третьестепенного секретаря Михаила Зимянина — потому что Петр Миронович «выпадал из обоймы», и за это ему, даже уже мертвому, лидеры партии мелко мстили… Сегодня его могила засыпана монетами: по обычаю, их бросают тем, кого считают святыми. Петр Миронович не был святым, но искренне любил народ и честно пытался сделать его нелегкую жизнь лучше…

Увы, проспект, названный в его честь, нынешний тамошний диктатор «батька» Лукашенко, видимо, из зависти переименовал в абстрактный «проспект Победителей». Но белорусы этого светлого человека не забывают, и автомобилисты, проезжая по трассе Москва — Брест, на 659-м километре непременно дают поминальный гудок…

* * *

22 ФЕВРАЛЯ

«ВОСТОРГ, ЛЮБОВЬ И СТРАДАНИЯ…»

22 февраля 1919 года родился замечательный художник

Андрей Андреевич Мыльников

В ОКНЕ его мастерской, дорогой читатель, красовались Нева, Летний сад и дальше — Михайловский замок… От окна до синего неба, казалось, — рукой подать! И легкие облака, заглядывая с неба сюда, чаще всего видели ослепительно белобородого человека, застывшего наедине с холстом и мольбертом…

Я оказывался здесь несколько раз, хотя вторгаться в его Храм вообще-то считал кощунством. Но, получив от Мастера приглашение и тщательно заранее обговорив удобное время, позволял себе хотя бы чуть-чуть прикоснуться к Чуду…

Андрей Андреевич вспоминал детство на Волге, в невеликом Покровске (потом, увы, переименованном большевиками в неудобоваримый Энгельс): разливы великой реки, диво тамошней природы, красочные базары и ярмарки, пристань, пропахшая смолой и рыбой, снующие у барж и пароходов грузчики… А на другом берегу — Саратов, где часто бывал с мамой. Вера Николаевна, которая после ранней кончины мужа воспитывала сына одна, стала для Андрея первым и самым близким другом, передала мальчику восторженное отношение к Прекрасному… Он принес это чувство и на невские берега, где окончил школу, поступил в Академию художеств, чтобы стать архитектором, но после перешел в мастерскую монументальной живописи, которую возглавлял знаменитый Грабарь. Здесь, как считал Мыльников, «воодушевление и поддержка занимали совершенно особое место». Да, Игорь Эммануилович по поводу работ своих подопечных перемежал восторг и одобрение с суровой критикой, сравнивал их только с величайшими образцами искусства, подталкивал студентов к тому, чтобы эти высоты непременно достичь!

Когда вспыхнула битва с фашизмом, Мыльников оказался «на оборонных работах», далее — блокадная зима, 102-й батальон народного ополчения войск МПВО, дежурство во время бомбежек и артобстрелов, в общем, медаль на зеленой ленточке, которой так гордится каждый защитник Ленинграда, да и другая — «За доблестный труд в Великой Отечественной», достались ему совсем не зря. В самую трудную пору он верил, что мы не согнемся, вытерпим, выдюжим. И пронзил этим чувством свою дипломную картину «Клятва балтийцев», которая встревожила всех (Грабарь признавался, что «испытал редкое волнение от этого холста, в котором Мыльников сам себя превзошел») и принесла автору громкую славу первоклассного художника.

* * *

И УЖ ПОТОМ ни в одном холсте этой планки он никогда не снизил. И снова мы замирали перед его полотнами, наполненными солнцем, пряным воздухом, цветами, травами — в общем, жизнью!.. Впрочем, он постигал самые разные жанры, даже — монументальную роспись, мозаику, единение архитектуры и живописи (чтобы убедиться в этом, читателю-земляку достаточно хотя бы вспомнить мозаичное панно на станции метро «Владимирская», а еще лучше — те, что на Средней Рогатке, в Мемориальном зале, который — в честь героических защитников Ленинграда). И еще одна его монументальная работа всем хорошо известна: та, что связана с Лениным. Конечно, к Владимиру Ильичу ныне относиться можно как угодно, вольному воля, но всё же сложно не признать: знаменитый в недавнем прошлом профиль на гигантском, «жестком» занавесе Кремлевского Дворца съездов был выполнен очень талантливо…

А какие создавал он портреты (например, как потрясающе запечатлел Сергея Тимофеевича Коненкова), однако прежде всего — сердечно воспел на полотнах и маму, и жену, балерину Аришу Постову, и доченьку Верочку, которая, слава Богу, тоже стала хорошим художником… И другие лица, им для нас дивно «схваченные», и пейзажи, и картины могу перечислять здесь еще долго (к примеру, «Полдень», который как бы — его «Даная»!), но делать этого не стану, а вспомню лишь про «Прощание» и «Испанский триптих».

* * *

НА ПОЛОТНЕ «Прощание» — мать и сын. Над ними — дымный хвост пожара, кресты телеграфных столбов, покосившийся брандмауэр уцелевшего дома, и за ним в даль уходит батальон солдат, которых через мгновенье сын бросится догонять…

С трудом сдерживая волнение (хотя излишней сентиментальностью вовсе не отличался), Михаил Александрович Дудин, сам поэт-фронтовик, показывал мне репродукцию с этой картины своего друга:

— Посмотри! Ведь в этом мальчике — все двадцать семь миллионов, не вернувшихся с дымных полей войны!.. И она смотрит на него еще живого, но уже приобщенного к вечности подвига, смотрит в его глаза с надеждой и тоской всех двадцати семи миллионов матерей, которые своих сыновей так и не дождались!.. Ее потрясающее лицо — как поле жизни, перепаханное раскаленными траками, с двумя родничками светящихся неистребимой волей жизни и страхом глаз, с глубокой бороздой прикушенных скорбных губ, с поднятыми уголками бровей, переходящих в продольные морщины лба… На ее руках запечатлены следы всех человеческих дел, украшающих землю. Они, как две песни жизни, благословляют его и даже, может быть, знают, что он не вернется… Перед этой картиной можно плакать о величии подвига, воссиявшего по справедливости над бездонной пропастью материнского горя. Ей можно кланяться, как самому подвигу нашей Родины!..

Ну а «Испанский триптих» — это три полотна: «Коррида в Мадриде» (над поверженным быком вскинул руки роскошный, словно мраморный крест, Победитель); «Распятие в Кордове» (молодая мать в отсветах то ли пожара, то ли мировой катастрофы, прижав к груди, несет мимо распятия своего первенца) и «Смерть Гарсиа Лорки» (пронзенный фашистскими пулями, раскинув руки, — да, снова распятие! — нежнейший поэт двадцатого века вот-вот рухнет на родимую землю, заросшую колючим татарником). Недаром другое название этого, без преувеличения потрясающего триптиха, в котором — беспощадное раздумье над судьбой Испании, да и всего мира, — «Три креста»…

* * *

У НЕГО были самые высокие звания и должности: народный художник СССР, академик, лауреат Государственных премий, профессор Академии художеств… У него остались достойные ученики. По поводу рождения своих творений однажды признался:

— Это, по-моему, подобно рождению живого организма и проходит те же стадии — восторга, любви и, конечно, страданий. Произведение чаще всего рождается в муках. Но, родившись, оно может иметь очень долгую жизнь…

Вот так — в восторге, в любви, в страданиях — и являл Мыльников людям то, что потом они называли шедеврами…

Альбомы его работ широко известны, и один, к счастью, у меня есть. А еще есть картина, для которой Андрей Андреевич в моем присутствии мгновенно смастерил раму. И тем самым наглядно продемонстрировал, что гениально владеет не только кистью, но и ножовкой.

Свой дом замечательный художник навсегда покинул в мае 2012-го. Впрочем, скверик, который совсем рядом, его, изваянного в бронзе, теперь приютил…

«Прощание», 1975.

«Испанский триптих», 1979

* * *

23 ФЕВРАЛЯ

«ТАМ, ГДЕ ПОЛКОВНИК НЕ ПРОЙДЁТ…»

Накануне Дня защитника Отечества —

мои воспоминания о «специальных лагерях»

В ЛЕНИНГРАДСКОМ университете, где я учился, дорогой читатель, страшно сказать, еще в середине пятидесятых, у нас была военная кафедра, поэтому, став студентами, мы были сразу же обречены на, так называемые, «специальные лагеря». Да, те два незабываемых июля (один — после четвертого курса, другой — после пятого) след в нашей жизни оставили ярчайший.

* * *

ВСЕ ЭТО происходило на Карельском перешейке, недалеко от границы с Финляндией, в живописном местечке с финским названием «Кирва». В первый год считались мы тут рядовыми, «курсантами», жили вместе, в палатках, и «служба» под командованием полковника Крыгина была достаточно напряженной. В общем, вкалывали основательно — слава Богу, чувство юмора помогало терпеть солдатские тяготы… В частности, очень веселил нас другой полковник, Щептев, который, например, однажды, во время занятий по тактике, на вопрос Сашки Панченко (в будущем — знаменитого на весь мир академика): «Как Курская магнитная аномалия влияет на сексуальное состояние бойца?» — без заминки ответил: «На этот счёт, товарищи курсанты, есть специальная таблица поправок». В другой раз тот же Щептев застал Жорку Саркисянца (в будущем — короля спортивного телерепортажа) спящим среди бела дня на полянке возле самого штаба. Саркисянц лежал на животе, уткнувшись правым ухом в куст репейника. Возникнув, как Перун-Громовержец, прямо над нарушителем воинской дисциплины, полковник рявкнул:

— Товарищ курсант! Как вы можете в разгар армейской службы, понимаешь, дрыхнуть ухом в репейник?!

— А я не дрыхну, — возразил, не поднимаясь с репейника, Жорка. — Я слушаю, как растет трава!

— Тогда другое дело, — сказал обескураженный сей наглостью полковник. — Продолжайте выполнять поставленную задачу!

* * *

КАК-ТО, во время ночного марша, после занятий сапёрным делом, я потерял топор (доверил его кому-то буквально на минуту, а тот, разиня, «посеял»). Что ж, за потерю топора полковник Щептев перед строем отчитал меня сурово. Прошла неделя. И вот — последнее построение: зачитываются наши характеристики. Дошла очередь до меня. Сначала слышу про себя только хорошее, а потом вдруг: «… но имеет тенденцию терять топор». Эти беспощадные слова, встреченные, естественно, хохотом всего строя, спустя год сослужили мне добрую службу.

Когда уже после пятого курса мы прибыли сюда же стажироваться в должности командиров взводов и мне вдруг предложили самое противное место — к сапёрам, я, в ответ, гаркнул: «Никак нет, товарищ полковник!» Полковник глянул удивленно: «Пререкаться? Да как вы смеете!» Но, зная свою правоту, я в командирские глаза смотрел смело: «Смею, товарищ полковник, потому что в моей характеристике записано, что я «имею тенденцию терять топор». Понимаете, у меня такая тен-ден-ци-я! Я за себя не отвечаю, и поэтому в сапёрном взводе мигом растеряю весь шанцевый инструмент, а спросить с меня опять-таки нельзя, потому как — «тен-ден-ци-я»!» Самое удивительное, что эти слова были восприняты абсолютно серьезно, с полным пониманием сложной ситуации, и, слава Богу, меня перенаправили в артбатарею…

* * *

АХ, ЧУВСТВО юмора! Как здорово ты можешь скрасить любые серые будни! Конечно же, я там мигом сколотил эстрадный коллектив, и концерты, которые мы закатывали по выходным в солдатском клубе, становились здесь с о б ы т и е м. Особенно запомнился из «сезона 1958 года» прощальный вечер, после чего я, конферансье, чуть не сел «на губу»…

Открывался концерт так называемой «мозаикой», посвящённой боевому пути Советской Армии. На сцену я выходил в новеньких (специально выданных по такому поводу) гимнастерке, пилотке. И не в кирзе, а в хромовых (!) сапогах. Звучал баян. Я начинал на мелодию известной песни:

По военной дороге

Шёл в борьбе и тревоге

Боевой восемнадцатый год.

Возле Пскова и Нарвы

Начал путь легендарный

Нашей Родины верный оплот…

Далее, тоже в пародиях на популярные песни, следовала вся история «несокрушимой и легендарной»… Ну, например, на мотив «Тачанки»:

Удирая, оккупанты

Надрывали голоса:

«Пропадай, моя Антанта, —

Все четыре колеса!..»

Или — на мотив «Хороши весной в саду цветочки»:

Это были первые цветочки,

Ждали еще ягодки врага:

Сталинграда ночки,

Волжские «примочки»

И Орловско-Курская дуга…

Наконец разговор касался современности. Звучала мелодия песни «За дальнею околицей», под которую я — гневно:

… За дальнею околицей,

Где Уолл-стрит находится,

Банкиры снова думают

Весь мир залить в крови.

Берут себе в союзнички

Всех нюрнбергских узничков,

Грозят войною атомной

За морем «соловьи»…

Я грозно смотрел поверх голов зрителей, в сторону, так сказать, «соловьев» с Уолл-стрита и — на мотив знаменитых «Соловьёв» моего давнего знакомца Василия Павловича Соловьева-Седого:

«Соловьи», «соловьи»,

Не тревожьте солдат!

Ох, не тревожьте советских солдат!..

Тогда баянист «тревожно» спрашивал меня: «Ну а если все-таки решатся?» И я «сурово» отвечал: «А если недоумки все-таки решатся, то…» И — на мелодию «По долинам и по взгорьям»:

Наш солдат шутить не станет:

Все пройдёт, ПЕРЕПЛЫВЁТ –

И за Тихим океаном

Он закончит свой поход!

Дальше, после столь «идейного» начала, мы могли уже делать всё, что хотели… Например, со сцены звучали такие «солдатские частушки»:

Ой, калина, ой, малина,

Ну, какой же ты солдат:

Смазал рожу вазелином

И не смазал автомат…

Или такая песня-пародия на только-только появившиеся тогда «Подмосковные вечера»:

Здесь философы и филологи

Нынче бросили якоря.

Если б знали вы, как нам «дороги»

Специальные лагеря!..

Служба движется и не движется,

Ухмыляются писаря.

«Вольно» дышится. И не дышится —

Что за дивные лагеря…

Старшина на нас смотрит искоса,

Низко голову наклоня…

Ох, трудно высказать! И не высказать —

Все, что на сердце у меня…

Ну и так далее… Песенка исполнялась дуэтом с Васей Кулаковским на два голоса, и была полна столь ехидного подтекста, что каждый куплет зал сопровождал аплодисментами и смехом…

А как веселились зрители, когда Изя Земцовский, такой «домашний» мальчик, вдобавок к нашему Университету осиливший еще и Консерваторию (сейчас Изалий Иосифович — мировая знаменитость, музыковед-фольклорист, доктор искусствоведенья, профессор заокеанского Стэнфордского университета), который по территории воинской части ходил исключительно в войлочных с меховыми помпонами тапочках (поскольку сапоги с портянками в первый же день его доконали) и носил за пазухой рулон весьма редкой тогда туалетной бумаги, исполнял на рояле собственное сочинение — музыкальную пьесу под названием: «Стрелковый взвод в наступательном бою». Причем, Изин номер я предварял «музыковедческой» вступительной «лекцией» (пародировал известного питерского музыковеда Вайнкоппа), с пафосом гнусавя что-то примерно такое: «В первой части своего опуса «Adagio» Изалий Земцовский талантливо передает высокое морально-политическое единство наших солдат, сержантов и офицеров перед наступательным боем… Во второй части «Andante-Allegro» автор талантливо рисует боевой дух всего личного состава при занятии первой траншеи противника…» Ну и так далее… Завершал «лекцию» словами про то, что «в финале опуса звучит атомный взрыв — на пять тактов с глиссандо». Этот «взрыв» Изя изображал, с размаху опустив свой толстый зад на клавиатуру. А до того блистательно передавал «тему боя», широко используя столь популярную у всех музыкантов матерную мелодию «до-ре-ми-до-ре-до», которая обозначала: «А пошёл ты на…» Полковники с женами, занимавшие первый ряд, важно хлопали Изе: мол, талантище! А лабухи из полкового оркестра, которые перед началом концерта, играли в зале марши, теперь валились со стульев, поскольку хулиганский смысл этого самого «до-ре-ми-до-ре-до» понимали хорошо. И полковники почуяли, что сей визг оркестрантов явно неспроста.

А потом, на финал, была настоящая «бомба». Известную, безусловно, всем студентам СССР, жутко матерную песню про «спецлагеря» («Там, где полковник не пройдёт, и подполковник не промчится…») мы переиначили совсем чуть-чуть, и теперь для осведомленных слушателей она звучала просто обалденно. Эту финальную «кантату» исполнял я с хором. Ну, например:

… Довольны мы, что, наконец,

Пошёл на пользу отпуск летний!

Наш генерал — родной отец

Нам дал свой опыт многолетний!

Мы полюбили старшину

И уважаем мы комроты.

Как жаль, что, отходя ко сну,

Не будем чистить пулемёты.

И, отправляясь на вокзал,

Мы всем старшинам пожелали,

Чтоб каждый… взвод у них вставал,

Как на подъёмах мы вставали…

Читатели, кому «основной» текст сего произведения известен, без труда могут представить тот шквал оваций, тот вой восторга: клуб в погранпоселке Кирва едва ли не качался. Лично я потом, хотя провел на эстраде, во всяких «капустниках», немало времени, подобного успеха уже не знал никогда!

А полковники таки заподозрили недоброе, к тому же им кто-то что-то еще популярно разъяснил — в общем, «губы» в канун прощания со «спецлагерями» избежал я чудом. Сначала Крыгин, Щептев и другие в штабе на меня наорали, чёрт те что наобещали, а потом, видать, поостыли и назавтра перед всем строем… вручили Почётную грамоту.

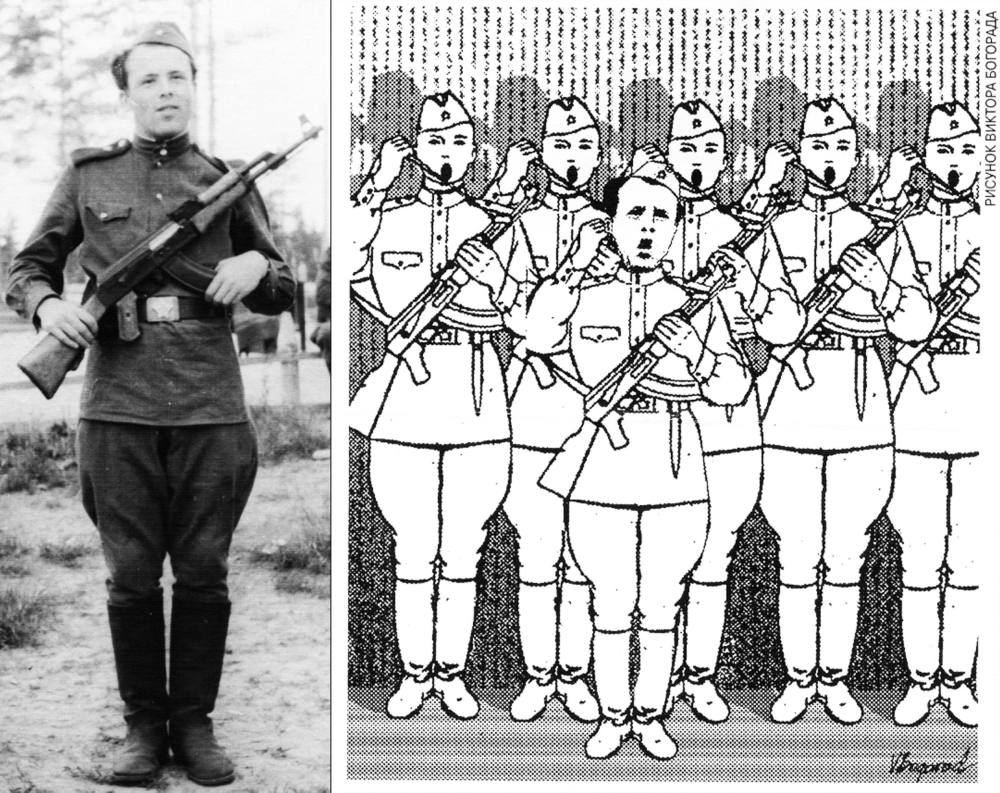

тот мой «спецлагерный» триумф

с полным портретным сходством

тогдашнего триумфатора

(для сравнения гляньте на фото)

ныне талантливо изобразил

Виктор Богорад

* * *

26 ФЕВРАЛЯ

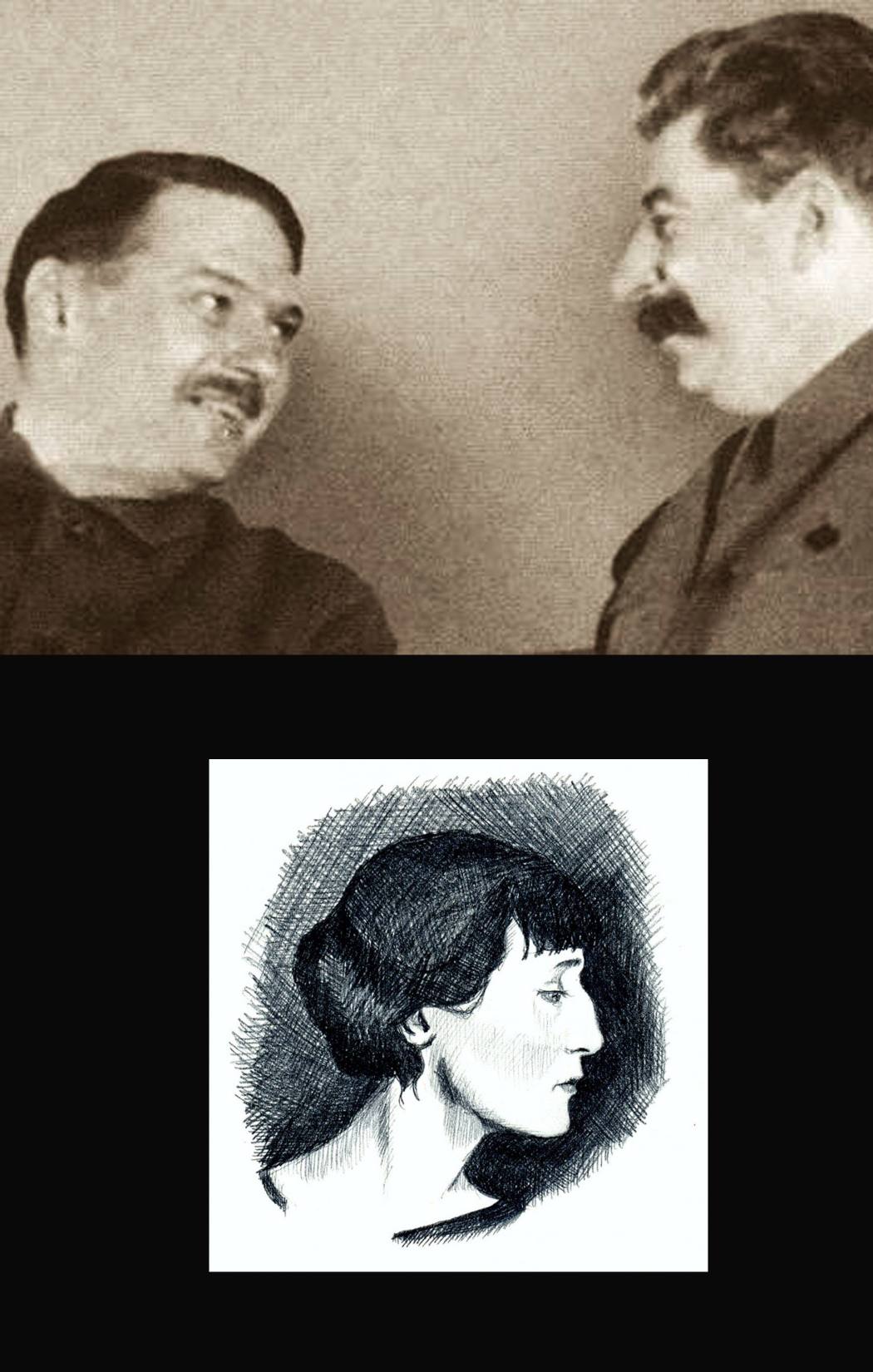

«И УПАЛО КАМЕННОЕ СЛОВО…»

125 лет назад родился

главный кремлёвский идеолог-иезуит

Андрей Жданов

СЕЙЧАС это выглядит по меньшей мере дико, но так было: в 1946-м, 1 сентября, нас, пятиклассников иркутской школы (впрочем, так произошло, кажется, во всех классах, с пятого по десятый), едва поздравив с началом нового учебного года, на первом же уроке торжественно ознакомили с принятым двумя неделями раньше Постановлением ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Потом читали выдержки из доклада Жданова. Помнится, даже нас, малышей, удивило, как грубо, по-базарному, поносили Михаила Зощенко, чьи смешные рассказы в исполнении знаменитого артиста Хенкина еще недавно мы так часто слышали по радио:

«… Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем: смотрите, вот какой я хулиган…»

Позже, в седьмом классе, мы все это должны были «сдавать»: экзамен по литературе требовал знать назубок и постановление, и доклад, и мы послушно хаяли и любимого Михаила Зощенко, и неизвестного «пасквилянта», автора «новых приключений Евгения Онегина в Ленинграде» Александра Хазина (с которым судьба сведет меня на берегах Невы в пятидесятые годы и который окажется не только замечательным писателем-сатириком, но и милейшим человеком), и еще не познанную, не открытую тогда нами, сибирскими мальчишками (школа была «мужской»), Анну Ахматову…

А в 1948-м, точно в такой же день, нашу «общешкольную линейку», построенную в честь начала нового учебного года, из «торжественно-радостной» вдруг превратили в «траурную», ибо свою речь директор начал с того, что «вчера умер товарищ Жданов», а закончил тем, что «в память об этом великом человеке мы теперь должны учиться еще лучше».

Впрочем, и после школы от Жданова мне было никак не избавиться, поскольку оба университета, где я, как говорится, грыз гранит науки, — и Иркутский, и Ленинградский — носили его имя: прямо мистика какая-то! Почему этим именем «осчастливили» питерцев, еще как-то понять можно, но причем тут сибирская глухомань, куда Жданов и носа-то не казал?..

* * *

ИТАК, впервые, очень еще смутно, что-то понимать насчет Жданова я вместе с другими нашими мальчишками начал в сорок шестом, на том, самом первом в новом учебном году уроке, когда учительница громко зачитывала нам его недавний доклад про «пошлую и низкую душонку хулигана Зощенко», который на самом деле, как мы знали, был «смешным и добрым».

А что еще, кроме этого погромного доклада, было у Жданова за плечами к сентябрю сорок шестого?

К той поре за его плечами были не только два курса (всего-то!) Тверского сельхозинститута, не только высокие посты в Тверской губернии и Нижегородском крае, не только кабинет в Смольном и вот теперь — в ЦК ВКП (б), но и некоторые иные примечательные факты. Ну, например, выступая в августе 1934-го на Первом Всесоюзном съезде советских писателей с речью, Жданов, в частности, восклицал: «Наша литература насыщена энтузиазмом и героикой! Она оптимистична, причем оптимистична не по какому-либо зоологическому «нутряному» ощущению. Она оптимистична по существу!..» А в декабре того же года этот «оптимист» с размахом обеспечил «кировский поток»: то есть, организовывал и подписывал те черные списки, по которым десятки тысяч ленинградцев после убийства Кирова «потекли» — кто в тюрьму, кто в ссылку, кто на казнь…

А в 1935-м ВЦИК издал одобренный Ждановым указ, по которому смертную казнь распространили даже на двенадцатилетних ребятишек…

А в 1936-м, 25 сентября, из Сочи в Москву, в Политбюро, пришла такая телеграмма-молния: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ ОПОЗДАЛ В ЭТОМ ДЕЛЕ НА 4 ГОДА. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей НКВД. Сталин, Жданов».

Так что бдительный Андрей Александрович заодно с Иосифом Виссарионовичем этой кровавой депешей дал сигнал к 1937-му! Есть сведения, что в 1939-м, и тоже из Сочи, оба они подтвердили телеграммой уже существовавшее прежде указание насчет пыток к подследственным…

О том, чего первый секретарь обкома добился тогда в Ленинграде, как «вольно» здесь дышалось, пронзительно поведали нам и Лидия Корнеевна Чуковская в повести «Софья Петровна», и Анна Андреевна Ахматова в «Реквиеме»:

Это было, когда улыбался

Только мёртвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград.

И когда, обезумев от муки,

Шли уже осуждённых полки,

И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки.

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь…

В свое время допущенные к архивным документам мои добрые знакомые Виктор Демидов и Владислав Кутузов в своей документальной повести «Последний удар», в частности, сообщают:

«Жданов не только призывал сделать Ленинградскую организацию «передовой» по выкорчевыванию так называемых «врагов народа», давал многочисленные необоснованные санкции на аресты людей, но и лично допрашивал поставлявшихся ему следователями НКВД свидетелей и обвиняемых».

За первые четыре года ждановского руководства Ленинградской организацией ВКП (б) чистке и репрессиям в ней подверглись 128350 человек. А сколько было расстреляно или сослано беспартийных — о том статистика умалчивает…

Впрочем, вождь ленинградских большевиков умудрялся добивать своих земляков и тогда, когда они, по его же воле, оказывались далеко от стен родного города. Например, такой факт.

Как известно, обеспеченный Ждановым «кировский поток» уносил ленинградцев в самые разные отдаленные места. В том числе — и в Башкирию. И вот однажды Сталин, недовольный тем, что местные власти к сосланным в Уфу «врагам народа» проявляют «мягкотелость», срочно направил туда друга. Что ж, Андрей Александрович это высокое доверие оправдал сполна, мигом показал себя «толковым чекистом»… В заключительном слове на пленуме Башкирского обкома он был краток: «Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами». «Подрубленные столбы» — это про снятых и сразу расстрелянных «мягкотелых» секретарей обкома. Ну и «заборы повалились»: в Уфе тут же началась кровавая вакханалия…

Вскоре подобные пленумы Жданов провел и в Казани, и в Оренбурге…

Нет, совсем не случайно через десяток лет в посвященном ему некрологе, подписанном членами Политбюро, говорилось: «Выполняя волю парии, А.А. Жданов со свойственной ему большевистской страстностью воодушевляет и мобилизует ленинградскую партийную организацию на разгром и выкорчёвывание троцкистско-зиновьевских двурушников и предателей, ещё теснее сплачивает ленинградских большевиков вокруг ЦК ВКП (б) и товарища Сталина…» О том, что Жданов л и ч н о внес в сталинский «Краткий курс истории ВКП (б)» — когда тот готовился к печати — 1002 поправки, в некрологе не сообщалось.

* * *

ТО, ЧТО ЖДАНОВ (впрочем, как и Сталин) не оказался способным заранее предвидеть блокаду Ленинграда фашистскими войсками, не смог к ней подготовиться, убедительно свидетельствует о его посредственности. Пожалуй, в первые дни войны он вообще был, что называется, полон оптимизма и порой, даже в официальных документах, старался выдать желаемое за действительное. Ну, например, 22 августа (когда уже была прорвана Лужская оборона и гитлеровцы стремительно приближались к Питеру, когда, с другой стороны, финны вышли в излучину Вуоксы и начали ее форсировать), Жданов вместе с Ворошиловым бодро докладывают Ставке: «С севера Ленинград прикрывает 23 армия, опирающаяся на ряд удобных и заранее подготовленных рубежей…» А ведь это был прямой обман, ибо финны развивали наступление на Ленинград, и никаких «заранее подготовленных рубежей» до района, где проходила старая граница, просто не существовало.

Каков его личный вклад в сугубо военные дела? Наверное, Жданов (член военных советов Северо-Западного направления и Ленинградского фронта, секретарь ЦК, Ленинградских обкома и горкома ВКП (б), генерал-полковник, награжденный двумя орденами Ленина, «Красным Знаменем», орденами Суворова и Кутузова) все-таки понимал, что как «полководец» он слабоват, и поэтому особо не вмешивался в дела Ворошилова (тоже еще тот «полководец»!), Жукова или Говорова…

Да, на самых первых порах он лично кое-что осуществил (создание Лужского рубежа, народного ополчения), но вся его активность, весь его ум заканчивались там, где начиналась воля Сталина. Патологический страх перед Сталиным (не зря же, как свидетельствует его бессменный помощник Александр Николаевич Кузнецов, если Сталин звонил, он всегда, даже будучи в пустом кабинете, один, вставал и напряженно вслушивался в каждый звук, выходивший из трубки), безоглядное ему подчинение сопровождали Жданова всю жизнь, включая, естественно, и блокаду. (Может, чтобы этот страх хоть чуток ослабить, постарался войти со Сталиным в родство: женил своего сынка на евонной дочке. Однако брак быстро распался).

Говорят, что Жданов, в отличие, скажем, от секретаря горкома Кузнецова, «не выезжал на фронт». Но надо ли было ему, при его положении, там бывать? Еще говорят, что питался в блокаду то ли клубникой, то ли персиками, то ли пирожными «картошка». Про «апельсины», в частности, упоминалось и в финском фильме «Жданов — протеже Сталина». Что ж, может, и баловался иногда подобными вкусностями. Мне, например, одна старая блокадница рассказывала, как однажды, в сорок втором, у дверей квартиры председателя Ленсовета Попкова, на черной лестнице, увидела в мусорном ведре коробку с недоеденным тортом. Так почему ж, коли так, не мог позволить себе фрукты Жданов…

* * *

И ВОТ ТЕПЕРЬ, в сорок шестом, заявившись из столицы на невские берега, Жданов — сначала на собрании партактива, а затем писателей — громил Зощенко и Ахматову… Читал ли он Ахматову прежде? Знал ли, что она — воистину Поэт от Бога; что после октябрьского переворота покинуть Россию отказалась; что первая ее любовь, прекрасный поэт Николай Гумилев, абсолютно безвинный перед большевиками, был ими уничтожен; что второй ее муж, замечательный ученый-искусствовед Николай Пунин, был ими же брошен в лагерь; что в застенках томился и сын ее… И вот эту гениальную нашу соотечественницу, эту ВЕЛИКОМУЧЕННИЦУ палач «от партидеологии» по-иезуитски распинал на кресте:

«… Не то монахиня, не то блудница, а вернее — блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. (…) Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой…»

Ну а что на это — она? А она:

И упало каменное слово

На мою ещё живую грудь.

Ничего, ведь я была готова,

Справлюсь с этим как-нибудь…

И старые, и малые — на производстве, в вузах, школах (слава богу, детские сады сия участь миновала) «изучали» этот доклад. И на политзанятиях, уроках, семинарах, экзаменах всё клеймили, клеймили, клеймили Анну Андреевну и Михаила Михайловича. Исключенные из Союза писателей, они, волей Жданова, тогда же, в сорок шестом, были лишены хлебных и вообще всяких продуктовых карточек — для первого послевоенного года иезуитство, пожалуй, не имеющее себе равных… И заработка их лишили — ведь печатать-то перестали…

* * *

ЖИТЬ ЖДАНОВУ оставалось меньше двух лет. Однако за это время, быстро расправившись с театральными деятелями и кинематографистами и основательно «проработав» ученого Александрова, который «оказался в плену буржуазных историков философии» (заодно там досталось и физикам, например — последователям Эйнштейна, которые «договариваются до конечности мира, до ограниченности его во времени и пространстве»), «главный идеолог» успел еще приложить руку к Шостаковичу и Прокофьеву (мол, почему, как и Ахматова, не создают гимны в честь своих палачей?!), а также — к Мясковскому, Мурадели, Хачатуряну, Кабалевскому, Шапорину, Шебалину и прочим «фигурам формалистического направления в музыке»… Ох, и досталось же знаменитым композиторам от него, всеведующего (закончившего, напомню, аж два курса Тверского сельхозинститута!), сформулировавшего «мудрый» афоризм: «Не все доступное гениально, но все подлинно гениальное доступно, и оно тем гениальнее, чем оно доступнее для широких масс народа»… И еще успел Андрей Александрович весьма заметно поучаствовать в организованном Сталиным скоропалительном и грубом разрыве с руководством Союза коммунистов Югославии. В общем, попусту времени Жданов не терял. А в минуты отдыха, говорят, музицировал: то ли — на баяне, то ли — на рояле, то ли даже — на скрипке… Очевидно, Сталину эта музычка верного опричника нравилась…

* * *

КОГДА ОН умер (и его смерть позволила спровоцировать подлое «дело врачей-убийц»!), Молотов на траурном митинге сказал:

«… Блестящие доклады товарища Жданова по вопросам литературы, искусства и философии являются важным вкладом в развитие марксистско-ленинской теории и во многом способствуют преодолению имеющихся здесь недостатков, раскрывая новые пути развития социалистической культуры в нашей стране…»

В соболезновании от Союза советских писателей были такие слова:

«… Светлая память о товарище Жданове будет вечно жить в сердцах советских литераторов…»

Ох, как «живет» о нем эта самая «светлая память» — и в сердцах литераторов, и музыкантов, и философов, и физиков, и химиков, и всех прочих, если только, конечно, они мыслят здраво…

* * *

ЛЕЖИТ в земле, под соснами Сестрорецка, Михаил Михайлович Зощенко, и каждый, кто приходит на кладбище, всегда спешит поклониться его праху… Свой последний приют под соснами Комарова обрела Анна Андреевна Ахматова, и у ее могилы — тоже всегда люди, всегда цветы… А вот место на Красной площади, где величественно покоится тело Жданова, всегда пустынно. Что ж, по заслугам…

Большое спасибо!

Но, по-моему, стоило разместить очерки по отдельности.

Практически на каждый напрашиваются отзывы.

Soplemennik

Большое спасибо!

Но, по-моему, стоило разместить очерки по отдельности.

Практически на каждый напрашиваются отзывы.

==

Чистая правда. Присоединяюсь.

Лев Сидоровский: Вспоминая…

При Машерове республика добилась немало свершений, вплоть до признания на международной арене: получила отдельное членство в ООН.

—————-

Мне Машеров тоже нравился во всяком случае больше, чем Суслов, Романов или Гришин. Но по правде сказать — приема Белорусской и Украинской ССР в ООН добился уже Сталин в октябре 1945 года, точнее, еще в Потсдаме.

По слухам, он пытался получить кресла в ООН для всех 16 республик, но Трумэн возразил ему в Потсдаме, что в этом случае он потребует места для всех 48 штатов, и Великий Вождь ограничился тремя креслами.

С.Э.: «… приема Белорусской и Украинской ССР в ООН добился уже Сталин в октябре 1945 года …».

==

Поразительно, как тактические победы по прошествии времени оборачиваются стратегическими потерями — ведь и хапок западной Украины, и членство ее в ООН помогли украинцам добиться независимости.