![]()

Из ста с лишним песен, которые составляли его репертуар, исполнять позволялось не более тридцати, и, по сути, на каждом концерте, даже в самой-самой глубинке, присутствовал цензор… Слава Богу, была у Александра Николаевича его «грузинская княжна» и две доченьки, которых называл своим счастьем…

Вспоминая…

О Катыни, об академике Галазие, Алексее Фатьянове и о Вертинском

Лев Сидоровский

5 МАРТА

5 МАРТА

«АХ, ЕСЛИ БЫ НЕ КАТЫНЬ…»

81 год назад Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение

о расстреле пятнадцати тысяч польских офицеров

КОГДА в 1968-м, дорогой читатель, я впервые оказался в Варшаве, был потрясен прежде всего тем, что по всему городу, на стенах, увидел воинские кресты и слова:

«Здесь 20 сентября 1941 года гитлеровцы расстреляли пятнадцать поляков».

«Место, где пролилась кровь семи поляков, погибших за свободу отчизны».

«На этом месте в июле 1943 года…»

Кровь стыла от этой каменной летописи. И всюду горели свечи, лампады. Ночью весь город искрился этими маленькими огоньками, похожими на капли крови. Да, в отличие от Москвы, Ленинграда и других советских городов, Варшава чтила память НЕ ТОЛЬКО ВСЕХ погибших патриотов, но и КАЖДОГО — из восьмисот пятидесяти тысяч!

Кстати, та моя встреча с польской столицей случилась в первый день сентября, который для нас, известно, связан с очередным учебным годом, а для поляков — с началом Второй мировой. Поэтому ноги сами привели на Плац Звыченства (то есть — Площадь Победы), к могиле Неизвестного солдата. Гремел военный марш, и печатали шаг пехотинцы, танкисты, летчики… По всей площади, от Саксонского сада до Краковского предместья, из общей толпы выделялись старички в старомодных шляпах, с зонтиками и орденскими колодками на парадных костюмах. Многие — в инвалидных колясках. Именно там, на ходу постигая в общем-то родственный славянский язык, взял я свое первое «польское» интервью у седовласого Владека Новицкого. Вспоминая о дружбе на фронте с советскими воинами, он вздохнул: «Ах, если бы не Катынь…» А спустя три дня по дороге в город Ополе неожиданно оказался в одном купе с командующим польскими воздушными силами генералом Марианом Берлингом, кстати — родным братом того самого Зигмунта Берлинга, который вел в бой с гитлеровцами Польскую дивизию имени Костюшко. И тоже, уж как мог, побеседовал с ним «для газеты». И опять услышал: «Ах, если бы не Катынь…»

После в том краю бывал я неоднократно, непременно встречая очень теплый прием. Не раз становился лауреатом их журналистских премий. Среди артистов, писателей, художников, музыкантов и коллег-газетчиков обрел там немало хороших друзей (может, еще и потому, что своей физиономией заодно с тёмными очками, по общему утверждению, напоминал недавно погибшего знаменитого киноактера Збышека Цыбульского). И всё же время от времени слышал от них вот это самое, печальное: «Ах, если бы не Катынь…»

* * *

А В НАШЕЙ стране тогда всякие разговоры про Катынь властью не приветствовались, поскольку вся советская пропаганда участие НКВД в этой кровавой вакханалии по-прежнему тупо отвергала. Вот потому-то, по моему абсолютному убеждению, изо всех многих тысяч сожженных в Белоруссии деревень наши идеологи выбрали как символ гитлеровского варварства именно одну, Хатынь, — дабы само это слово «Хатынь» другое, весьма на него похожее, «Катынь», затмило. Поэтому и впечатляющий мемориал в Хатыни воздвигли. И устремились сюда со всего света люди, которые зачастую и понятия не имели о том, как когда-то всё было на самом деле…

* * *

НА САМОМ же деле в 1939-м, 23 августа, СССР и Германия заключили «пакт Риббентропа-Молотова», который включал в себя секретный протокол о разграничении сфер интересов. По нему, в частности, Советскому Союзу отходила восточная половина территории довоенного польского государства. Так Гитлер получил от Сталина благословение на развязывание Второй мировой. И вскоре, в разгар кровопролитных сражений Войска Польского, отчаянно пытавшегося остановить стремительное продвижение немецкой армии в глубь страны, 17 сентября, по сговору с Германией в Польшу вторглась и Красная Армия — без объявления Советским Союзом войны и вопреки действовавшему договору между СССР и Польшей о ненападении. Причем советская пропаганда цинично объявила эту операцию «освободительным походом в Западную Украину и Западную Белоруссию».

Понимая обреченность Польши в битве на два фронта, их главнокомандующий издал приказ: «С советскими войсками в бой не вступать» — так что к концу сентября в плену у Красной Армии оказались примерно двести пятьдесят тысяч узников. Не имея возможности содержать столь огромную человеческую массу, Красная Армия половину распустила по домам, а остальных передала в десяток специально созданных лагерей военнопленных, принадлежащих НКВД. Однако и эти лагеря оказались столь перегруженными, что кое-кого вскоре отпустили тоже. В плену остались около пятнадцати тысяч унтеров и офицеров.

И вот в начале 1940-го Берия направил Сталину записку о необходимости их расстрела — «исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти», а 5 марта Политбюро ЦК ВКП (б) с этим предложением согласилось. Таким образом в апреле-мае все узники Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей военнопленных (кроме трехсот девяносто пяти человек) были отправлены этапами, примерно по сто несчастных, в распоряжение Управлений НКВД соответственно по Смоленской, Калининской и Харьковской областям, которые эту казнь, день за днем, методично совершали. Параллельно шло уничтожение более семи тысяч таких же поляков в тюрьмах только что «освобожденных» западных областей Украины и Белоруссии. А родственников всех казненных тут же выслали в Казахстан…

Ну а те триста девяносто пять военнопленных, которых в расстрельный список почему-то не включили, сначала оказались в Юхновском лагере, потом — в Грязовецком, из которого в конце августа 1941-го были переданы на формирование в СССР Польской армии.

* * *

ВСКОРЕ после начала Великой Отечественной между советским правительством и так называемом «польским правительством в изгнании» (пребывавшим в Лондоне) было заключено соглашение — о признании недействительными советско-германских договоров 1939 года, касающихся «территориальных перемен в Польше»; о восстановлении взаимных дипломатических отношений; об образовании на территории СССР польской армии для участия в войне против Германии и освобождении всех польских граждан, находившихся здесь в том или ином заключении. Армию планировалось сформировать из амнистированных польских узников и спецпереселенцев, прежде всего — из бывших военнопленных. Ее командующим был назначен генерал Владислав Андерс, срочно выпущенный из внутренней тюрьмы НКВД на Лубянке. Потом польские официальные лица неоднократно запрашивали Москву о судьбе тысяч пленных офицеров, не прибывших к местам формирования армии Андерса. И всякий раз из Москвы отвечали, что сведений о них нет. Причем Сталин на встрече в Кремле с генералом Андерсом и польским премьер-министром Сикорским предположил, что эти офицеры, возможно, сбежали в Манчжурию… В конце концов, на исходе 1942-го армия Андерса была из СССР эвакуирована в Иран и затем вместе с союзниками освобождала от гитлеровцев Италию… А на нашей земле весной 1943-го, по инициативе Союза Польских Патриотов, возникла дивизия имени Тадеуша Костюшко, которая, став основой Армии Людовой, победоносно дошла до Берлина…

* * *

И ВДРУГ в 1943-м, 13 апреля, германское радио официально сообщает: под Смоленском, в Катынском лесу, обнаружены захоронения польских офицеров, расстрелянных советскими властями. Причем фамилии убитых стали зачитываться по громкоговорителям на улицах и площадях оккупированных польских городов. Что ж, тут же последовало официальное опровержение Совинформбюро — мол, всё вранье: польские военнопленные, летом 1941-го занятые на строительных работах западнее Смоленска, попали в руки немцев и были ими расстреляны. В ответ на это германская сторона при участии Технической комиссии Польского Красного Креста провела в Катыни эксгумацию. Извлекли останки почти пяти тысяч польских офицеров, чьи имена и фамилии обнаружили по личным документам. Многочисленные факты не оставили сомнений в том, кто же именно в действительности преступление совершил. Результаты были широко опубликованы. Потом трупы перезахоронили там же в братских могилах…

Ну а спустя пять месяцев, 25 сентября, Смоленск освободила Красная Армия. Однако «Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров», которую возглавил академик Бурденко, официально возникла только в январе 1944-го. Почему так поздно? Да потому, что всё предыдущее время откомандированные туда энкэвэдэшники спешно готовили фальсифицированные «доказательства» ответственности за сие преступление германских властей… Тогда мне было уже почти десять лет, «Известия» в нашей семье выписывали, и я хорошо помню две газетных полосы с «разоблачением» немцев — за подписью Николая Ниловича Бурденко, Алексея Николаевича Толстого, митрополита Николая и других уважаемых людей. Однако на Нюрнбергском процессе этот документ вызвал очень большое сомнение…

* * *

СПУСТЯ пятнадцать лет председатель КГБ Шелепин «совершенно секретно» предложил Хрущеву «учетные дела» на расстрелянных поляков уничтожить. Что и было сделано. И все последующие годы, вплоть до 1980-х, МИД СССР многократно предпринимал громкие демарши с утверждением: преступление в Катынском лесу совершили гитлеровцы. Одновременно зависимое от Москвы коммунистическое руководство Польши всячески преследовало участников Армии Крайовой (массового антигитлеровского вооруженного подполья, подчинявшегося в годы Второй мировой «лондонскому правительству в изгнании»), особенно — если они не верили в советскую версию «катынского дела».

Только через полвека после казни, 13 апреля 1990 года, ТАСС официально заявил о «непосредственноий ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных» (хотя там под документами были подписи и Сталина, и Молотова, и Ворошилова, и Микояна, и Калинина, и Кагановича), а сами злодеяния квалифицировались как «одно из тяжких преступлений сталинизма». Тогда же Горбачев передал Ярузельскому списки расстрелянных (формально это были списки-предписания на отправку этапов из Козельского и Осташовского лагерей). Еще спустя два года, в 1993-м, 25 августа, Ельцин со словами «Простите нас…» возложил венок к памятнику жертв Катыни на варшавском мемориальном кладбище «Повонзки».

* * *

КАЗАЛОСЬ БЫ, справедливость восторжествовала. И все-таки председатель международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский при своей жизни так и не смог добиться, чтобы — на чём настаивают в Польше — расстрелянные польские офицеры были по российскому закону признаны жертвами политических репрессий. Хотя Путин не раз публично осуждал Катынский расстрел — как преступление именно сталинского режима (вместе с тем высказывал «личное мнение», что эта казнь явился местью Сталина за поражение в советско-польской войне 1920-го, которое прежде всего лежало на его совести — как члена Реввоенсовета Юго-Западного фронта. Наконец, 26 ноября 2010 года Госдума — при противодействии со стороны фракции КПРФ — приняла заявление «О Катынской трагедии и её жертвах», в котором признала Катынский расстрел преступлением, совершённым по прямому указанию Сталина и других советских руководителей, выразив сочувствие польскому народу. А потом российские официальные лица таки заявили о готовности рассмотреть вопрос о реабилитации жертв расстрела. До сих пор «рассматривают».

* * *

КОГДА весной 2012-го я в польской столице снимал фильм «Варшавская мелодия», то однажды, на Мурановской улице, вдруг увидел монумент, от которого кровь стынет в жилах: по булыжнику проложены рельсы, на них — железнодорожная платформа, до самого неба заполненная крестами.

И под рельсами, на каждой шпале, — название очередного места, которое помнит о муках в наши края сосланных и уничтоженных поляков: «Норильск», «Якутск», «Колыма», «Магадан», «Сахалин», «Хабаровск», «Иркутск»…

Шпал ещё много: «Казахстан», «Аму-Дарья», «Саратов», «Краснодар», «Донецк», «Узбекистан», «Астрахань», «Кавказ», «Кривой Рог»…

Наконец: «Вильно», «Барановичи», «Столпец», «Гродно», «Луниец», «Воля», «Козельск», «Осташков», «Катынь»…

И надпись по борту платформы: «Павшим на Востоке жертвам советской агрессии. Польский народ».

* * *

ВПРОЧЕМ, этой «опасной» темы наши власти почему-то вообще продолжают бояться: ну чем еще можно объяснить тот вопиющий факт, что гениальный фильм «Катынь» Анджея Вайды (его отец тоже погиб там) на российский киноэкран так и не вышел? Может, чиновники опасаются, что кинолента (в которой, кстати, наш Сергей Гармаш исполняет роль советского офицера, который спасает жену и дочь польского офицера от лап НКВД) здесь может быть воспринята не как антисталинская, а как «антирусская»? Какая чушь!..

В общем, мягко говоря, странно всё это. Поэтому снова и снова с грустью вспоминаю я своих польских друзей и их горькие слова: «Ах, если бы не Катынь…»

Кадр из кинофильма Анджея Вайды «Катынь»

* * *

ПРОСТИ, БАЙКАЛ…

мой рассказ — про академика Григория Ивановича Галазия,

который всю свою жизнь посвятил его защите

В МАЕ 1987-го стоял я на берегу Байкала, ждал Галазия… Накануне в Иркутске имел разговор с, пожалуй, самым популярным тогда в стране литератором Валентином Распутиным, которого, как и тоже молоденького его друга — драматурга Александра Вампилова, за семнадцать лет до того, после очередной командировки в город моего детства, открыл для читателей «Смены»: да, прежде оба на невском берегу были еще совсем не известны. И вот теперь Валентин Григорьевич, ставший уже «классиком», увенчанным Золотой Звездой Героя Соцтруда, с горечью говорил:

— Откуда у нас берется грабительское отношение к природе? Может, оттого, что забываем свою историю, обычаи, то, чем народ столетиями жил и дорожил… Стали придумывать себе новую нравственность, как будто могут существовать две нравственности, — и ведь уже заразили этим как минимум два поколения… Вот меня поздравляют с победой в деле защиты Байкала. А ведь победы-то и нет. Есть половинчатое решение вопроса об одном из главных загрязнителей озера — Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. Там собираются построить трубопровод для отвода промышленных стоков в реку Иркут. Но давай прикинем: каждую секунду БЦБК сбрасывает три кубометра своих отработанных стоков. Расчеты на разбавление делают, исходя из минимального расхода Иркута в шестнадцать кубов. Однако воды там бывает и вдвое меньше. Так что нетрудно предвидеть, что за «рассол» пойдет в сторону Иркутска, а затем и дальше по Ангаре — в Братское и Усть-Илимское водохранилища… Поезжай к директору Лимнологического института академику Галазию: в бескомпромиссной битве за Байкал Григорий Иванович ни разу не поступился ни своим научным авторитетом, ни совестью. Низкий ему поклон!

* * *

И ВОТ поджидал я на байкальском берегу Галазия, который в это время бороздил озеро на научно-исследовательском катере «Обручев». И вспоминал…

Что мы, иркутские мальчишки, тогда, сразу после войны, знали о Байкале? Ну, конечно, «великий памятник природы, равного которому нет на всем земном шаре». Отвечая на уроке географии о «славном море», так и сыпали подробностями: по площади — почти вдвое обширнее крупнейшего в Европе Ладожского озера, по глубине вообще нет ему равных, а воды в Байкале побольше, чем во всех пяти Великих американских озерах вместе взятых… Еще непременно добавляли про рыбу-голомянку, которая «состоит из одного жира» и поэтому запросто может растаять на солнце… Преодолевать шестьдесят километров от нашего города до Байкала тогда было непросто (удобную дорогу построят лишь в 1960-м, специально к так и не состоявшемуся визиту в СССР американского президента Эйзенхауэра), но кое-кому из мальчишек это удалось, и потом в их рассказах звучали диковинные названия прибайкальских селений: Большие Коты, Бугульдейка, Листвянка, Слюдянка, Култук, Танхой, остров Ольхон… Нам казалось, что флора и фауна Байкала вечны, что его богатырский организм легко справится с любой напастью, впрочем — какая напасть? Что вообще может угрожать этому озеру-морю, при одном только виде которого у тебя захватывает дух? Заводов и комбинатов на этих берегах тогда еще не существовало, слово «экология» в обиход еще не вошло, и разве что в самом фантастическом сне могли мы представить, что скоро запросят о помощи и Арал, и Ладога, и Байкал…

… Наконец суденышко причалило к миниатюрной пристани, расположенной как раз против сияющего белизной институтского корпуса, и я увидел человека поистине богатырских размеров. Ступал крупно, слегка посеребрённая шевелюра развевалась на ветру… И спустя три минуты просторный директорский кабинет от присутствия хозяина, от его мощного баса сразу показался тесноватым:

— Родом я с Харьковщины, работал в Краматорске. Когда разразилась война, завод эвакуировали в Иркутск. После предельно вытоптанного Донбасса природу здесь встретил почти девственную. В Донбассе, как известно, воды мало, да и та, что есть, плохая: высокоминерализированная, жёсткая… А здесь, в Байкале, в Ангаре — нектар!.. Но тогда, в войну, восторгаться природными красотами было нам в общем-то некогда: как и все, напряженно трудились на Победу…

В начале пятидесятых, завершив аспирантуру в Ленинградском ботаническом институте имени Комарова, он поспешил сюда, на Байкал, и скоро возглавил Лимнологическую станцию. Всё их имущество помещалось в куцем деревянном домишке — это потом под его началом вырастет институтская махина с обширным хозяйством, включая уникальный музей… С чего же он здесь начинал?

— В то время проектировалась плотина будущей Иркутской ГЭС. Чтобы определить ее оптимальную высоту, передо мной поставили задачу — рассчитать «поведение» Байкала минимум за последние сто лет: как менялся его уровень? Ключ к решению был найден, причем удалось выяснить «поведение» озера не за сто лет, а за… десять тысяч! Таким образом, и необходимую высоту плотины определили, и берегоукрепительные сооружения рассчитали, удешевив работу проектировщиков на сто миллионов рублей. В общем, сразу оказался в самом горячем месте…

* * *

ДА, в самом «горячем» и, по его убеждению, еще и в самом красивом… Впрочем, разве кто-то может придерживаться иного мнения? Вот и Чехов в 1890-м писал: «Байкал — это одно из живописнейших мест, какие я когда-либо видел». Интересная подробность. Известное стихотворение Давыдова начиналось так: «Славное море — привольный Байкал…». Слово «священный» появилось позднее, когда стихи стали песней, и это слово в песню вложил народ. «Священный Байкал» — тут и любовь, и почитание, и поклонение могучей природной силе… В народном сознании Байкал стал символом кристальной нравственной чистоты, правды, справедливости, свободной доли, высоких стремлений…

Об этом говорил мне Григорий Иванович. А еще — об уникальных качествах озера. Например, весной, после освобождения ото льда, монетку на дне видать сквозь сорокаметровую толщу! Что ж, тогда, в мае, я и сам мог любоваться этой особенной, звонкой синью байкальской воды… Рассказывал Григорий Иванович о бухте Песчаной с ее грандиозным «архитектурным» ансамблем (мысы Большой и Малый Колокольные, гора Зубчатая, зубец Будда, «ходульные» деревья, пещера-грот). О ветре по имени «сарма», который, срывая гребни волн, поднимая в воздух и закручивая в «смерчи» столбы водяных брызг и пыли, дует поперек озера, от западного берега к восточному. (А еще есть «верховик», «култук», «баргузин» и другие, всего около тридцати названий, ведь Байкал — одно из самых бурных озер на земном шаре). О жарках, дивных оранжевых, ароматнейших цветах (я сам их в детстве обожал!), которые нужно было бы изобразить на гербе Байкала, если бы таковой потребовалось создать. О знаменитом омуле… Кстати, а что приключилось с омулем? Мой собеседник нахмурился:

— Всё началось с азовских рыбаков. В свое время в Азове так активно увеличивали планы промысла, что в результате осталась одна килька, которую народ метко окрестил «ишковкой» — в честь тогдашнего министра рыбного хозяйства Ишкова. Оказавшихся без работы рыбаков решили переселить на Байкал. Естественно, привезли они с собой и орудия лова. Но Азовское море, известно, мелкое: кидай невода, где только пожелаешь! Байкал же глубок, и для неводов годится только прибрежная полоса. Вот и поставили вокруг озера больше ста сетей, фактически перекрыв омулю все миграционные пути… Если раньше здесь ловили по 80-100 тысяч центнеров, то после усиленных промыслов гостей добыча сократилась аж в пятнадцать раз! Пришлось в 1969-м срочно наложить на это запрет. Спустя десятилетие промыслово-экспериментальный лов под строгим контролем науки возобновили. Результаты обнадёживали, рыбы стало больше. Однако именно в то время на Байкале и Селенге вступили в строй комбинаты… К тому же некоторые новые предприятия Улан-Удэ тоже стали сбрасывать промышленные стоки в Селенгу, а там как раз основные нерестилища. В результате, хотя численность омуля относительно и возросла, зато резко ухудшились его биологические качества: вес снизился в два раза, плодовитость — в полтора…

* * *

КОГДА начали создавать БЦБК, их мнения никто не спрашивал. Галазий и его сподвижники настояли на экспертной оценке проекта. Заключение межведомственной комиссии не оставляло сомнений: очистные сооружения безвредность стоков не обеспечат. Было предложено либо серьёзно их усовершенствовать, либо отвести промстоки за пределы Байкала. Решили: уж лучше пожертвовать рекой Иркутом, чем загубить озеро. Однако в Министерстве лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности против второго варианта восстали, начали трубопроводу набивать цену. Правительство соглашалось на любые затраты. И тут случилось самое непонятное: при Госплане образовалась комиссия под председательством академика Жаворонкова, которая заключение межведомственной комиссии перечеркнула начисто — мол, хватит паниковать, природа от комбината не пострадает… Комбинат пустили — и началось непрерывное загрязнение Байкала…

Вспоминая все перипетии этой возмутительной истории, Григорий Иванович не мог укротить свои чувства:

— Признаки беды мы заметили сразу: начал изменяться видовой состав организмов, погибала эпишура — основной фильтратор байкальской воды, появился сероводород… Пришлось забить тревогу… Что же мы имеем сегодня? С полной ответственностью утверждаю: к сегодняшнему дню более половины объёма байкальской воды для нормальной жизнедеятельности организмов непригодно… Даже если загрязнение озера прекратится, уверенности, что Байкал сможет восстановиться полностью, нет. Ведь водообмен в Байкале идет очень медленно: раз в триста восемьдесят восемь лет. Значит, всё, что сюда попало, будет существовать почти четыре столетия! К тому же водообмен происходит отнюдь не равномерно — это не то, что в ванне: всю грязную воду вылил, чистую налил. Нет, данный процесс будет влиять на жизнедеятельность организмов и наверняка плохо отразится на их наследственной основе… Так что только мой природный оптимизм помогает надеяться, что обойдётся…

* * *

В ОБЩЕМ, думы Григория Ивановича были тяжелы. Хотя тогда дело с мертвой точки чуть сдвинулось — и в производственном, и, так сказать, в моральном плане. Например, стало известно, что после опубликования дающего надежду партийно-правительственного постановления по Байкалу группа академиков обратилась к президенту АН СССР Марчуку с предложением рассмотреть вопрос о личной ответственности академика Жаворонкова… Но всё равно в «священное море» ежегодно попадало семьсот миллионов кубометров сточных вод. А суммарный выброс в атмосферу вредных веществ от предприятий Ангарско-Иркутского промышленного района за год превышал семьсот семьдесят тысяч тонн. И гибла из-за плохого ухода, да и вырубки прибайкальская тайга, где почти полностью исчезли соболи, лоси, маралы, и лишь несколько гнёзд красной утки можно было обнаружить у берегов и островов Малого Моря… И разговоры о воздушной трелёвке древесины, о перевозке ее по озеру в баржах оставались только разговорами… И всё это не позволяло директору Лимнологического института, как и его надёжному помощнику Валентину Распутину, считать, что сражение за Байкал выиграно…

* * *

КСТАТИ, «лимнология» — это по-гречески «озероведение». На невском берегу есть Институт озероведения, изучающий Ладогу и озера всего Северо-Запада, но комплексные исследования в Лимнологическом внушительнее. Приехав в таежный край, люди душой к Байкалу прикипают быстро и покидают эту жемчужину Сибири, за редким исключением, только по чрезвычайным обстоятельствам. Один из таких местных «новичков» мне там признался: «Да разве уедешь от байкальских закатов!..»

Конечно, очень красивы на Байкале и закаты, и восходы — туристы давно это оценили. Однако с туристским сервисом — беда. Галазий сокрушался:

— Сколько миллионов долларов здесь, на Байкале, могли бы мы черпать от зарубежных гостей! Ну, например, уже четверть века ржавеют рельсы на бывшей кругобайкальской железной дороге — уникальнейшем собрании путевых инженерных сооружений, настоящем музее строительного искусства. Представьте себе: на протяжении восьмидесяти четырех километров, от порта Байкал до станции Култук, — пятьдесят пять тоннелей! Самый длинный (восемьсот метров!) пронзил мыс Половинный. И всё это — у самой байкальской волны! Красоты из вагонного окна открывались удивительные… Разве сейчас нельзя пустить здесь паровозик со специально оборудованными для туристов старенькими вагончиками — какой популярностью бы пользовался этот маршрут!.. В нашем институте ежегодно сто пятьдесят тысяч посетителей, среди которых очень много иностранцев. Японцы предложили по нашим исходным данным построить корпус-аквариум, где будут созданы условия для изучения глубоководных организмов. Нетрудно рядом — специально для туристов — возвести и океанарий, причем валюты он даст гораздо больше, чем все здешние предприятия, столь активно губящие окружающую природу…

* * *

И ВОТ с той нашей встречи минули годы… В начале 90-х наступили новые времена. Владельцем основного загрязнителя байкальской воды стал миллиардер Дерипаска, а Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996-м признал Байкал «объектом всемирного природного наследия». В 2008-м БЦБК по требованию «Росприроднадзора» приостановил выпуск беленой целлюлозы и начал производить менее рентабельную небеленую с использованием технологии замкнутого водооборота, которая полностью исключает выброс даже очищенных стоков в озеро. Однако поначалу получалось это плохо, потому что очистные сооружения городка Байкальска, где расположен комбинат, к подобной «переориентации» оказались не готовы: там все хозяйственно-бытовые стоки проходили через очистные сооружения предприятия. Вскоре из-за кризиса комбинат остановился… К августу 2009-го численность рабочих здесь сократилась почти наполовину, а долги предприятия составили 1,2 миллиарда рублей.

Затем сменился собственник, и разразилась борьба за возрождение производства (ведь БЦБК в Байкальске — градообразующее предприятие). А защитники природы — вопреки постановлению правительства России — наоборот, сражались за сохранение уникальных байкальских вод.

Наконец в 2013-м, 25 декабря комбинат закрыли.

Но теперь там другая страшная проблема — его отходы, Да, четырнадцать гигантских бетонных бассейнов-накопителей, заполненных до краёв чёрной жидкостью (шлам-лигнин) общей массой 6,5 миллиона тонн, да ещё огромный резервуар с чёрным щёлоком — 160 000 кубометров — лежат себе спокойно на самом берегу, в нескольких метрах от воды. Металл проржавел, и вся эта отрава медленно проникает в Байкал.

Впрочем, главная опасность сейчас даже не в этом. Примерно раз в пятьдесят лет, по наблюдениям метеорологов, именно в этом месте сходит большой сель. Последний был в 1971-м: тогда грязевыми потоками в озеро смыло железную дорогу, мосты и всё, что было на берегу. И ныне, спустя сорок девять лет, на пути у стихии — эти самые миллионы тонн отходов… Ужас!

* * *

АКАДЕМИК Галазий скончался в 2000-м. Из всех мечтаний Григория Ивановича пока что осуществилось лишь одно: по старой кругобайкальской железной дороге наконец-то пошел туристский ретро-поезд. Ныне Лимнологический институт возглавляет академик Андрей Петрович Федотов, среди сподвижников которого битву за Байкал, вероятно, несмотря на возраст, ведет и мой одноклассник — доктор географических наук Игорь Борисович Мизандронцев… Ну а мне уж, видно, никогда не забыть тот немыслимо синий простор, о котором его певец и защитник, хороший писатель Валентин Распутин сказал взволнованно и точно:

«Байкал славен и свят своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества, духом самородной воли и притягательных испытаний…»

Спасибо, Байкал!

Прости, Байкал…

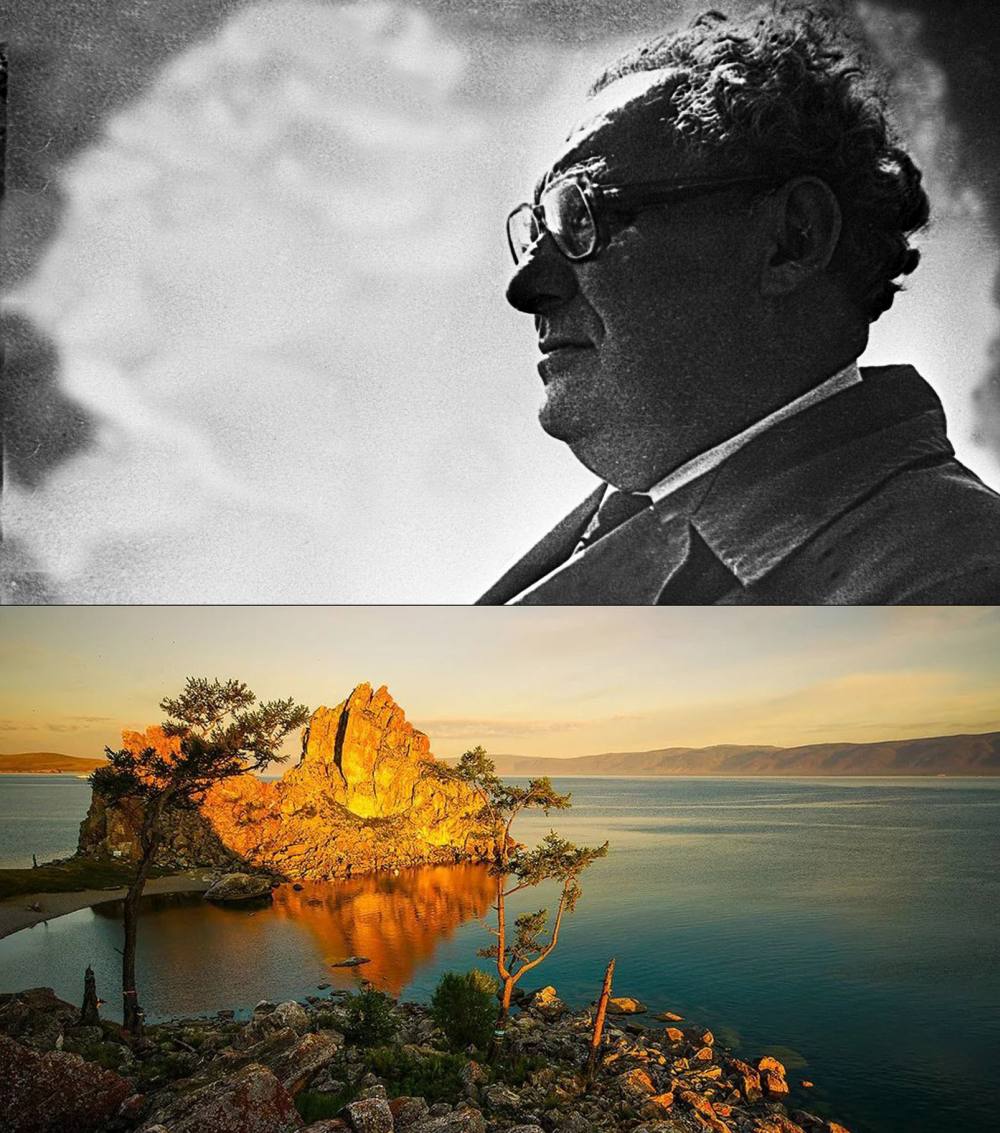

«Его слегка посеребрённая шевелюра развевалась на ветру…»

На Байкале…

Фото Льва СИДОРОВСКОГО

* * *

ЧУДО-ПЕСЕННИК, КОТОРОГО ГНОБИЛА ВЛАСТЬ…

102 года назад родился Алексей Фатьянов

ВЕСНОЙ 1955-го к студентам Ленинградского университета пришел Василий Павлович Соловьев-Седой. В белоколонном Актовом зале композитор рассказывал о том, как создавались некоторые его песни, и чуть сипловато под собственный аккомпанемент их напевал. Ну а я на той встрече был не просто зрителем, поскольку в качестве корреспондента местной многотиражки получил редакционное задание — написать об увиденном и услышанном в газету. Поэтому, когда «мероприятие» закончилось и именитый гость спустился со сцены, обратился к нему с некоторыми вопросами: в частности — о его почти что постоянном соавторе, поэте Алексее Фатьянове, про которого тогда вообще ничего не было известно. Василий Павлович ухмыльнулся:

— А Лешка сейчас как раз у меня ошивается. Мы песню про дорогу сочиняем, для фильма, который, кажется, будет называться «Очередной рейс». Хочешь, познакомлю? Заходи завтра часика в три. Адрес: Фонтанка, 131, квартира 8…

* * *

И ВОТ я впервые — в обители Маэстро, который уже тогда — до «Подмосковных вечеров» и «Города над вольной Невой» — представлялся мне Небожителем. А тут еще вдобавок, прервав разговор с хозяином кабинета, из кресла, навстречу весьма смущенному «корреспонденту», поднимается красивый, рослый молодец, голубоглазый, с золотой копной волос и румянцем во всю щеку. Протягивает для знакомства руку… Глаза Василия Павловича за толстыми стеклами очков хитро щурятся:

— Давай-ка покажем ему свое творение! Пусть будет первым слушателем «со стороны»…

Лихо ударил по клавишам рояля, и возникла прелестная вступительная мелодия, а потом:

Оглянется каждый прохожий,

Увидев твой взгляд озорной,

Ты в ситцевом платье похожа

На яркий цветок полевой…

В этот момент они оба были тоже такими озорными, такими молодыми…

Дорога, дорога

Нас в дальние дали зовёт.

Быть может, до счастья

Осталось немного,

Быть может, один поворот…

Так, вслед за Василием Павловичем Соловьевым-Седым, в мою жизнь вошел и Алексей Иванович Фатьянов…

* * *

ЭТОТ большой и красивый человек родился в деревне Малое Петрино, что на Владимирщине, и прелесть тамошней природы наверняка питала его душу. Во всяком случае, первые, конечно, очень несовершенные поэтические строчки возникли уже тогда… В 1939-м, после столичной театральной школы чуть актерствовал в Центральном театре Красной Армии. Потом, призванный на армейскую службу, оказался в ансамбле Орловского военного округа. Ну а вскоре после 22 июня их коллектив стал фронтовым…

Первое ранение Фатьянов получил при прорыве ансамбля из вражеского кольца: «Мы в этот день в сердцах благословили одно-единственное слово — “месть”…» — напишет он позже.

Впрочем, таких окружений, из которых снова и снова придется пробивать путь к своим, будет еще несколько. Ну и, естественно, — бесчисленные выступления на передовой, требовавшие и от артиста-поэта тоже немалого солдатского мужества. Однако — вместо усталости и отупения в этих бесконечных фронтовых мытарствах — он раз за разом стал выдавать стихи. Конечно же, там было «про войну», но, между тем, всё светилось молодостью, озорством! В стихах получалось, что, например, «на солнечной поляночке» нет для парнишки-гармониста большего горя, чем, если «черноглазая свела с ума». А потом эта «черноглазая» пишет ему на фронт, «что ждёт, что в крайнем случае согласна на медаль». Или — про девушку, которая «ничего не говорила, только рядом до речки прошла; посмотрела, как будто рублем подарила, посмотрела, как будто огнём обожгла». Там дальше тоже выходило всё хорошо: «… Первой роте сегодня ты ночью приснилась, а четвертая рота — заснуть не могла». В общем, очень понятно, почему эти стихи, так лечившие солдатскую душу, да еще положенные на дивную музыку Соловьева-Седого, зазвучали на всех фронтах…

* * *

У НИХ в ту суровую пору сложился потрясающий дуэт. Дороги поэта, вскоре ставшего фронтовым корреспондентом, и композитора, который организовал фронтовой театр «Ястребок», порой пересекались именно там, «на войне». Позже стали встречаться под крышей гостиницы «Москва», когда Фатьянову выпадала в столицу кратковременная командировка. Он врывался в номер друга — молодцеватый, улыбающийся, с боевой медалью на выцветшей гимнастерке — и начиналась работа… А потом — и на фронте, и в тылу — люди пели про «шальных соловьёв», которые в минуты ратного затишья (какой пронзительный образ!) мешают спать воинам: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…». Или — про веселого гармониста «с Васильевского острова, с завода «Металлист»», который, когда нагрянула фашистская орда, «защищать отправился поля и города». Впрочем, перечислять можно долго…

Но Фатьянову — после всех окружений сорок первого — пришлось и на изломе войны хватить лиха: по мерзкому навету, подло оклеветанный, оказался в штрафбате и должен был искупать «вину» в тяжелейшей битве за венгерский Секешфехервар. В том сражении был ранен, потом — оправдан. Попал в госпиталь, где написал: «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои…» (эта их с Василием Павловичем песня ныне для бойцов-ветеранов одна из самых любимых). А до окончания войны оставалось еще четыре месяца…

И после всего этого, весной сорок пятого, оказался во фронтовой концертной бригаде все того же Соловьева-Седого. Трясясь в кузове «студебеккера», 8 мая сочинил стихи: «Горит свечи огарочек, гремит недальний бой…», которые тут же, в кузове, были положены на музыку. Так родилась самая последняя песня Великой Отечественной. И люди услышали ее назавтра, когда в восточно-прусском Мариенбурге узнали о Победе…

* * *

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ тщетно уговаривал друга перебираться из Москвы на невские берега — тем более что сразу после войны они вместе сложили о нашем городе, наверное, самую-самую нежную песню. Помните: «Над Россиею небо синее, небо синее над Невой. В целом мире нет, нет красивее Ленинграда моего». Всякий раз, когда ее слышу, особенно, когда звучит: «Весь израненный, в снежном инее, гордо высился печальный город мой…», — перехватывает дыхание…

И сколько же вслед за этой было у них других, тоже великолепных. Ну, вспомните хоть самую малость: «Где ж ты, мой сад, вешняя заря?..». Или: «Потому, потому что мы пилоты…». Или: «Поёт гармонь за Вологдой…».

Впрочем, и иные композиторы — Мокроусов, Богословский, Блантер, Новиков, Хачатурян, Жуковский, Бирюков — теперь жаждали работать с Фатьяновым. Однако в тандеме с Богословским скоро попал в беду — когда постановлением ЦК была разгромлена вторая серия фильма «Большая жизнь». Заодно досталось и тамошней музыке: Фатьянова партия объявила «певцом кабацкой меланхолии» — и это (подумать только!) за песню «Три года ты мне снилась» («Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною…»), которая спустя время, наконец-то «реабилитированная», оказалась одной их самых светлых и чистых…

* * *

ДА, ДОВЕРИЯ у властей Фатьянов почему-то (не могли забыть про штрафбат или про ярлык «кабацкого меланхолика»?) не вызывал. Скажем, театр Сатиры за «Свадьбу с приданным» награждают Сталинской премией, но про его с Мокроусовым прелестные песни из этого спектакля (ну вспомните: «На крылечке твоём…», «Хвастать, милая, не стану…»), которые поет вся страна, — ни слова… Спустя некоторое время в «Весне на Заречной улице» звучит их же, очень задушевное: «Когда весна придёт, не знаю…», но в титрах фильма своей фамилии Фатьянов не обнаруживает вообще… И такое случалось не раз: даже когда его песни прорывались на радио и экран, имя поэта не упоминалось. К тому же, в отличие от «литературных генералов», он не смог издать при жизни НИ ОДНОГО поэтического сборника. Ярослав Смеляков обращался к нему с такими словами: «Мне во что бы то ни стало // Надо встретиться с тобой, // Русской песни запевала, // И её мастеровой!» И в то же самое время каждая песня этого «запевалы» официальными критиками встречалась в штыки. В общем, Фатьянов разделил судьбу многих русских поэтов, которых любили люди, а власть не признавала. Всё отпущенное ему Богом на этой земле время партийно-государственная элита и руководящие деятели Союза писателей (однажды Фатьянова даже на полгода — за полнейшую ерунду — из этого самого Союза издевательски исключили) всенародного любимца как бы не замечала. И при этом Соловьева-Седого за циклы песен — написанных в том числе и вместе с Фатьяновым! — дважды удостаивали самого высокого лауреатства. Василий Павлович не раз пытался там, «в верхах», такую несправедливость хоть как-то исправить. Он говорил: «Стихи Алеши и без нашей музыки обошлись бы!» Но услышать доводы и такого авторитета никто из «начальства» не пожелал…

Конечно, Фатьянову было очень тошно. И как тут, скажите, не запить? А его долбали и за это…

Вспоминается, как в 1957-м растревожил нас фильм «Дом, в котором я живу», причем — во многом благодаря щемящей песне: «Тишина за Рогожской заставою, спят деревья у сонной реки…» Ее авторы — Бирюков и Фатьянов. Но сегодня спроси на улице любого: «Кто такой в искусстве Бирюков? Кто — Фатьянов?» Вряд ли в ответ услышим что-либо вразумительное…

Я бы мог еще долго перечислять славные творения (их больше двухсот), к которым Алексей Иванович приложил руку и сердце. А вот сердце-то у него, по утверждению врачей, оказалось очень больным. И в 1959-м, 13 сентября, когда поэту было всего сорок, оно не выдержало…

* * *

ЧИНОВНИКИ из Союза писателей устанавливать у себя гроб с телом Фатьянова отказались наотрез. Однако когда Соловьев-Седой пригрозил им устроить большой скандал, струхнули и согласились. Надгробие Алексея Ивановича с его прекрасным профилем я обнаружил на Ваганьковском…

Спустя время его поэтические сборники (не только песни, но и стихи, поэмы) издали в Москве, Ярославле… А когда ЦК КПСС ушел в небытие, уже в 1995-м, поэта наградили посмертно орденом «За заслуги перед Отечеством». И как хорошо, что с 1973-го на его родимой Владимирщине, в Вязниках, регулярно проводятся Фатьяновские песенные праздники…

А у меня он и сегодня стоит перед глазами — похожий на былинного богатыря, шумный, веселый, широкий, песенный. Кстати, та песня «про дорогу» у него с Василием Павловичем оказалась последней…

* * *

9 МАРТА

«НИЧЕГО, КРОМЕ МИРОВОГО ИМЕНИ…»

Вспоминая Александра Николаевича Вертинского

(9 марта 1889–21 мая 1957)

ОДНАЖДЫ, майским вечером 1957 года, мне очень повезло: главный администратор Театра эстрады Яков Самойлович Белкин (с которым позже окажусь в долгих приятельских отношениях) обеспечил страждущего студента приставным стулом в зале, где царил полнейший аншлаг. Артисту, ради которого набились сюда все эти люди, в Ленинграде (как и в Москве) начальство позволяло выступать редко, так что в основном колесил по провинции — от Бреста до Сахалина. Радио о нем молчало, его грампластинок в продаже не существовало, да и рецензий на концерты «звезды» (хотя такого понятия тогда мы не знали) в отечественных газетах нельзя было обнаружить даже с самой сильной лупой…

И вот в безукоризненном фраке и галстуке-«бабочке» вышел он на сцену, своим чуть бабьим лицом и высокой, сутуловатой фигурой уже знакомый нам по некоторым кинофильмам: очень немолодой, почти лысый, со слегка дребезжащим голосом, не выговаривавший букву «р»… Однако спустя несколько мгновений превратился в абсолютного красавца, потому что магией своего фантастического артистизма, захватывающего лицедейства молниеносно погрузил в зале всех нас, с о в е т с к и х, которым в абсолютном большинстве оказаться хотя бы на недельку «за бугром» было никак не возможно, в экзотический мир каких-то неведомых стран и городов, дворцов и притонов, королей, кинозвезд и кокоток, в мир страстей и пороков… И не возникало ни малейшего сомненья в том, что этот человек своими глазами видел Огненную Землю, бывал в Сингапуре, посещал в Сан-Франциско те самые притоны и, конечно же, сам волочился за капризной «мадам», когда листья падали «в смертельном бреду» осени… Особенно поражали его руки, одним жестом которых он умел показать, как светит звезда в «чужих городах», или — как порхает по сцене «маленькая балерина», или — как «над розовым морем вставала луна»… Его песни, ставшие мини-спектаклями, покорили нас изяществом и завершенностью…

А через два дня стало известно, что Александр Николаевич Вертинский в гостинице «Астория» скончался от сердечного приступа…

* * *

РОЖДЕННЫЙ в 1889-м на берегу Днепра, он рано потерял родителей. Мама, дворянка Евгения Степановна Сколацкая, скончалась, когда сыну было всего три года, а когда исполнилось пять, не стало и отца: частный поверенный Николай Петрович Вертинский погиб от скоротечной чахотки… После этого Саша оказался в доме одной из своих тетушек, причем мальчика разлучили с сестрой, и долгое время он ничего не знал о ее существовании, пока случайно не увидел на сцене какого-то захолустного варьете. Так что утраты, сиротство, одиночество познал уже в детстве. Взрослел стремительно и так же энергично вбирал в себя окружающий мир. Изгнанный из гимназии, перебивался разными заработками: грузил арбузы, продавал открытки, чистил котлы, играл в карты — и неудержимо тянулся к прекрасному. Был статистом (очень неудачно) в киевском театре Соловцова, публиковал в местных газетах театральные рецензии, а также — небольшие рассказы. Салон Зелинской подарил ему знакомство с Бердяевым, Кузминым, Малевичем, Шагалом…

* * *

И ВОТ исполненный мечтой о сцене непризнанный девятнадцатилетний гений — в Москве. Однако первым делом оказался на экране — Ангелом, который фильм по рассказу Льва Толстого «Чем люди живы?» украсил своим (в голом виде!) падением с «небес» в снег. И потом еще не раз снялся на той же студии Ханжонкова, а однажды привел туда никому доселе не известную жену прапорщика, скоро ставшую кинозвездой Верой Холодной. Тайно влюбленный в нее, после сочинил милые песенки: «Ах, где же Вы, мой маленький креольчик?…»; «Вы стояли в театре, в углу, за кулисами…»; «Ваши пальцы пахнут ладаном…». Причем последняя оказалась пророческой («Сам Господь по белой лестнице поведет Вас в светлый рай»): через три года, находясь на пике славы, Вера погибла… Наконец — случайная встреча с владелицей Театра миниатюр Марией Арцыбушевой, и уже назавтра зрители узрели, как он, прислонившись к кулисе во время танцевально-эротического номера «Танго», выдаёт в пародийной манере собственные куплеты. Рецензент из «Русского слова» тут же отозвался:

«Остроумный и жеманный Александр Вертинский»…

* * *

ЕДВА грянула Первая мировая, отверг все соблазны светской жизни и устроился медбратом в санитарный поезд. Беспрестанно делал там раненым перевязки и, когда позволяли обстоятельства, исполнял им свои «ариетки», которые он еще называл «печальными песенками Пьеро». Да, не арии, не песни, не романсы, не уличные куплеты, но короткие, как воспоминание, музыкальные спектакли на собственные тексты, а также — на любимые стихи Северянина, Блока, Ахматовой, Есенина и Анненского… В санитарном халате, с белой маской на лице (надетой скорее из-за стеснительности) он пел о потерянном рае, несбыточных мечтах…

Весной 1915-го после собственного ранения и демобилизации вернулся в арцыбушевский Театр миниатюр, и этот его, из санитарного поезда, Пьеро (однако теперь был белый атласный балахон, застёгнутый на огромные пуговицы, кружевное жабо, белая шапочка, а на лице, скрытом под толстым слоем грима, — черные, резко изломанные брови), который в экзотической декорации, при «лунном» освещении, исполнял «Минутку», «Маленького креольчика», «Сероглазочку», «Кокаинетку», «Попугая Флобера», «Бал господень», мгновенно сделал артиста знаменитым. Именно тогда выработался его певучий речитатив с характерным грассированием, который позволял стихам оставаться именно стихами на оттеняющем фоне мелодии… К концу 1917-го белое одеяние сменится на черное, и родится новый образ — «траурный клоун». А еще через год «грустный Пьеро» растаял как облако: Вертинский отказался от всякой маски…

* * *

ОН гастролировал по югу России, а вокруг разыгрывалась эпохальная трагедия — Гражданская война. В ноябре 1920-го на корабле бегущих от Красной Армии белогвардейцев из Севастополя переправился в Константинополь, но тамошняя атмосфера уныния и распущенности привела в ужас. Раздобыв греческий паспорт, перебрался в Румынию, а оттуда — в Польшу, где его ждал шикарный прием. В 1923-м оказался в Германии, через два года — во Франции. Везде свои песни исполнял только по-русски, но к нему тянулись и Чарли Чаплин, и Марлен Дитрих, и Грета Гарбо, и король Швеции, и принц Уэльский, семейства Ротшильдов и Морганов, а близким другом стал Федор Шаляпин. Покорив Европу, отправился в Америку. Там впервые спел русским эмигрантам про утраченную Родину вот это: «А она цветёт и зреет, возрождённая в Огне, и простит, и пожалеет и о вас, и обо мне!..». После триумфальных концертов в США возвратился в Париж, а в 1935-м перебрался в Шанхай. Однако повсюду — и в буйном Константинополе, и в романтичном Париже, и в сумасшедшем Нью-Йорке, и в спокойном Шанхае — ощущал себя лишь временным жильцом. Оказавшись «в степи молдаванской», рвал свое сердце: «Звону дальнему тихо я внемлю у Днестра на зелёном лугу, и Российскую милую землю узнаю я на том берегу…». Под гостеприимным парижским небом сокрушался: «Тут шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда…». На берегу Янцзы, едва сдерживая слезы, вопрошал: «Что мы можем? Слать врагу проклятья? Из газет бессильно узнавать, как идут святые наши братья за родную землю воевать?..».

Да, его Родина билась с проклятым фашизмом, и Вертинский за последнее десятилетие уже в который раз (раньше получал только отказы) с просьбой позволить ему вернуться (хотя понимал, что рискует головой) теперь отправил письмо на имя самого наркома иностранных дел Молотова:

«… Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция — большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь — самое ужасное… Прошу позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно, и, если нужно, свою жизнь — моей Родине…».

***

И В КОНЦЕ 1943-го вечный скиталец возвратился домой. Ему уже было пятьдесят четыре, а красавица жена Лидия Циргвава имела за спиной лишь девятнадцать лет, а доченька Марианна — четыре месяца. Потом родилась Настенька. Помнишь, дорогой читатель: «Доченьки, доченьки, доченьки мои! Где ж вы, мои ноченьки, где ж вы, соловьи?..» Граф и одновременно пролетарский писатель Алексей Толстой устроил в честь певца в «Метрополе» пышный прием, после чего начался последний этап славы Вертинского — уже без грампластинок и радио. Давая с неизменным аккомпаниатором Михаилом Брохесом по двадцать четыре концерта в месяц, соглашался на выступления хоть в тьмутаракани и на любую публику — лишь бы петь. Он словно никак не мог насытиться Родиной. Исколесил всю страну, его ждали в театрах, дворцах культуры, на заводах, стройках, в шахтах… При этом не раз попадал то под волну борьбы с «безродными космополитами», то под критику лирических песен, «уводящих слушателей от задач социалистического строительства». Удивительно, что Сталин певца не тронул, а вынес милостивый вердикт: «Дадим артисту Вертинскому умереть спокойно». Более того: за эпизодическую роль Кардинала в посредственном фильме «Заговор обреченных» наградил его Сталинской премией. Так Александр Николаевич получил свою единственную государственную награду. (Впрочем, о себе говорил: «У меня нет ничего, кроме мирового имени»). Были и другие экранные персонажи: в «Анне на шее» — Князь (успех фильма, кроме Аллы Ларионовой, несомненно, определил и Вертинский), в «Великом воине Албании Скандербеге» — дож Венеции, причем кинорежиссеры прежде всего желали эксплуатировать его характерную внешность, манеры, «породу»…

И снова месяц за месяцем, чтобы прокормить «четверых своих женщин» (была еще тёща), весьма не молодой артист колесил по стране, порой — в невыносимых условиях. Например, 16 октября 1956 года сообщал в письме из Чарджоу:

«Ни воды в номере, ни сортира. Вода на 1-м этаже, а сортир… Надо ходить на двор — в сарай. Или — на шоссе, если кто-то хочет простора!..»

Примерно тогда же написал заместителю министра культуры Кафтанову:

«… Где-то там, наверху, всё еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова. Газетчики и журналисты оправдываются: «Нет сигнала». Вероятно, его и не будет. А, между тем, я есть! Меня любит народ (простите мне эту смелость). Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну, я заканчиваю третью тысячу концертов!..»

Из ста с лишним песен, которые составляли его репертуар, исполнять позволялось не более тридцати, и, по сути, на каждом концерте, даже в самой-самой глубинке, присутствовал цензор… Еще угнетало, что люди вокруг него в Москве — какие-то «авосечные»:

«Каждый ходит со своей авоськой и хватает в нее всё, что ему нужно, плюя на остальных. И вся психология у него «авосечная», а ты хоть сдохни — ему наплевать!..»

Слава Богу, была у Александра Николаевича его «грузинская княжна» и две доченьки, которых называл своим счастьем… Помнишь, дорогой читатель: «А закроют доченьки оченьки мои…» — увы, девочки были еще малы, когда в том 1957-м, 21 мая, Великого Артиста не стало. Но свой талант он им передал…