![]()

Чудом выжил лишь Отто Франк. Возвратился в Амстердам, где соседи передали отцу записи дочери, которые сохранились благодаря… жадности гестаповцев: из разрушенного убежища они тащили разное барахло, а бесценную тетрадку просто бросили на пол…

Вспоминая…

О Николае Ивановиче Вавилове, об Анне Франк и о юбилее Венеции

Лев Сидоровский

24 МАРТА

24 МАРТА

«Я ЗАКЛЮЧЁН В КАМЕРУ СМЕРТНИКОВ…»

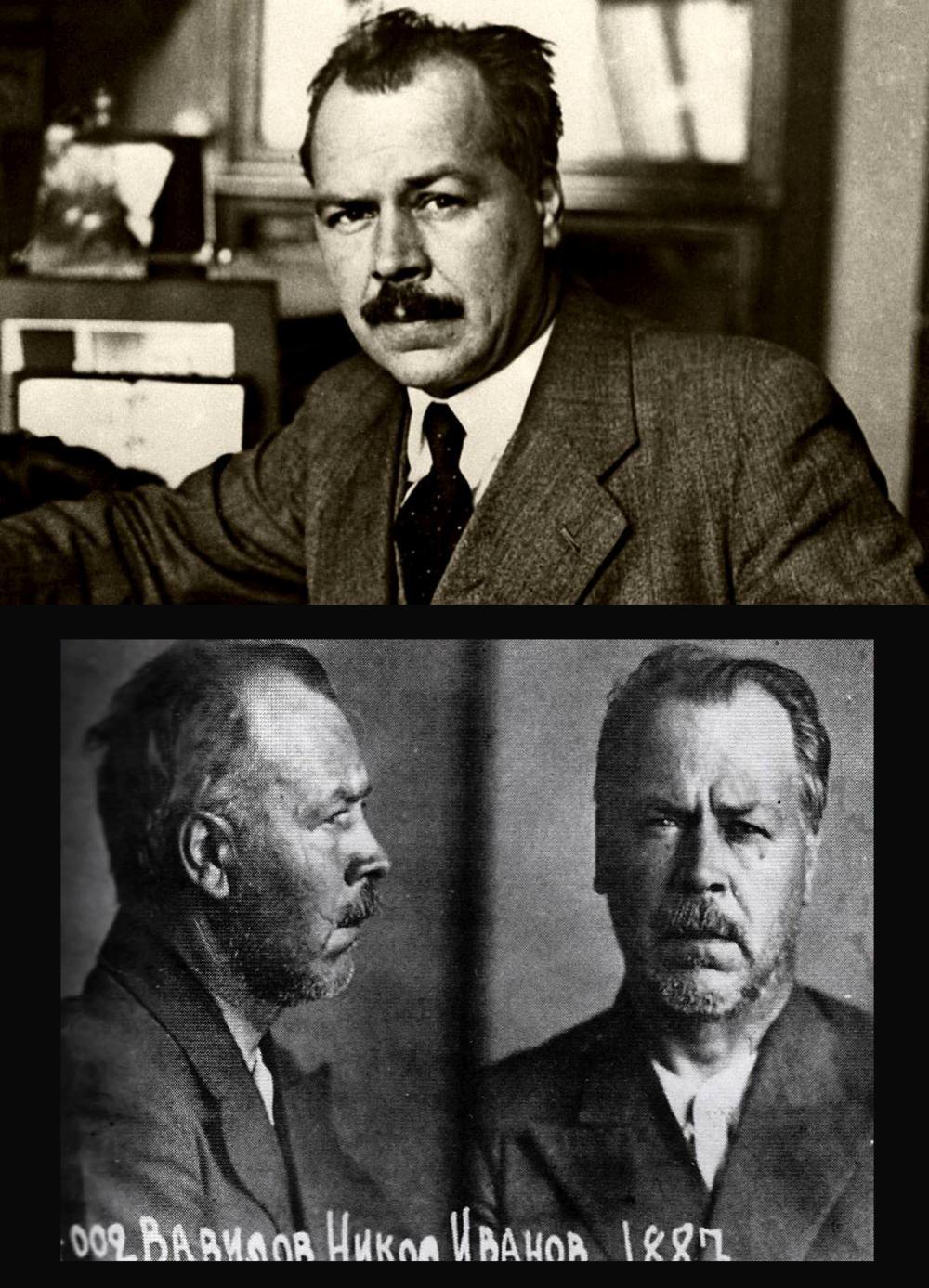

134 лет назад родился Николай Иванович Вавилов

ВОИСТИНУ кровь стынет в жилах, когда читаешь это заявление на имя Берии:

«…6 августа 1940 года я был арестован и направлен во Внутреннюю тюрьму НКВД в Москве, 9 июля 1941 года решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР я приговорен к высшей мере наказания…»

Так писал в 1942-м, 25 апреля, из саратовской тюрьмы Николай Иванович Вавилов.

Когда-то Дмитрий Николаевич Прянишников сказал о своем молодом коллеге: «Николай Иванович — гений. Мы не сознаем это только потому, что мы его современники…» Да, величие и одновременно трагизм явления, имя которому — Николай Вавилов, столь огромны, что постичь его разом вряд ли кому под силу — об этом размышлял я и в старинном особняке на Исаакиевской площади, где расположен Всероссийский институт растениеводства; и в доме на московской улочке с уютным названием Сокольническая слобода, где живет сын академика Юрий Николаевич Вавилов.

Мы сидели под портретом Николая Ивановича. Рядом — его письменный стол, его книги в шкафах, которые тоже перевезены сюда из той, питерской квартиры. На столе — фотографии, документы, письма…

* * *

ПОЧЕМУ ЖЕ он стал ботаником? Откуда возникло такое желание у юноши, который родился в большом городе и провел детство в кривых переулочках Пресни? Говорят, однажды, совсем еще молодым, на вопрос о том, какую цель он себе ставит в жизни, Вавилов шутливо ответил: «Привести в порядок земной шар!». Сказано, конечно, лихо. Впрочем, в юности мы все немножко максималисты, каждый по-своему мечтает о великих делах. Итак, «привести в порядок земной шар!» — но при чем тут все-таки ботаника, растениеводство? Что, странствующий земледелец? Подобного практика прежде не знала: уж если решил копаться в земле, мечту о путешествиях запрячь подальше. Он опровергнет такое представление относительно своей профессии…

«Вот семьища так семьища была!» — восторгался Вавиловыми академик Обручев. И, правда, удивительно: каким образом у родителей, не получившим даже приличного образования, выросли такие дети? Кроме Николая, и младший, Сергей, тоже стал выдающимся ученым, физиком, президентом Академии наук СССР, а обе сестры — Александра и Лидия — микробиологами. С малых лет в их доме собирали гербарии, умело обращались с микроскопом и пробирками, зачитывались книгами по ботанике, археологии, истории науки, географии — причем не только на русском, но и на французском, немецком, английском, итальянском… Эти языки Николай знал уже в детстве. Еще мальчиком он в Политехническом музее заслушивался лекциями профессора Петровской сельхозакадемии Худякова. И после школы выбрал для себя «Петровку»…

* * *

«… Как при подписании протокола следствия за день до суда, когда мне были предъявлены впервые материалы показаний по обвинению меня в измене Родине и шпионаже, так и на суде, продолжавшемся несколько минут, в условиях военной обстановки, мною было заявлено категорически о том, что это обвинение построено на небылицах, лживых фактах и клевете, ни в коей мере не подтвержденных следствием…»

* * *

ПЕРВЫЕ лекции, первые занятия на опытных делянках, первые экспедиции… И первый научный доклад, посвященный, кстати, коренным проблемам естествознания, — «Дарвинизм и экспериментальная морфология». Его тянет к обобщениям, его манит «философия бытия». Девушке, которая скоро станет его женой, пишет:

«Не скрою от вас и того, что стремлюсь, имею нескромное хотение посвятить себя Erforschung Weg»

— то есть дороге исканий.

После окончания академии его оставляют на кафедре Прянишникова «для подготовки к профессорской деятельности», где следует окончательный научный выбор: физиология растений и, в частности, тайны иммунитета. Почему именно это? Да потому, пожалуй, что, влюбленный в жизнь, он стремился жизнь защитить, одолеть всякие напасти, ей угрожающие. В самом деле: разве, допустим, молодые всходы пшеницы — это не жизнь? Но ее губят ржавчина, мучнистая роса и прочее, и прочее… Вавилов задумался: как уже сейчас, немедленно, использовать естественную природную невосприимчивость некоторых форм растений для выведения новых, не подверженных болезням сортов? Для этого надо было прежде всего эти формы выявить. И выяснить: возможно ли передать их стойкость новым сортам по наследству? А тут уж никак не обойтись без генетики. И молодой ученый засел за эту, только-только нарождавшуюся науку…

Все лето, с рассвета дотемна, — в поле. Тысяча делянок, на которых молодой исследователь проверял шестьсот пятьдесят сортов пшеницы и триста пятьдесят сортов овса, — размах поистине богатырский! Руководитель станции профессор Рудзинский, «дедушка русской селекции», как его окрестили, позднее писал Вавилову:

«Мне очень совестно, когда Вы называете меня своим учителем. Я во много раз заимствовал больше от Вас, чем Вы от меня…»

* * *

СЫН ВСПОМИНАЕТ, что был у них дома большой глобус, сплошь испещренный жирными линиями: так, «вечным пером», обозначал отец маршруты своих экспедиций. Куда только не приводили его эти неспокойные дороги — и к ледяным вершинам; и к висящим над ущельями мостикам из веток, про которые говорили: «Путник, ты здесь, как слеза на реснице…»; и в пустыню Сахару, где после вынужденной посадки к их самолетику пожаловал лев… Заглянем в его дневник:

«Караван передвигается с трудом. Лошадей приходится вести, люди и лошади вязнут в снегу…»

— вот тебе и «тихая» жизнь ботаника, растениевода…

Да, тихой жизни он не искал никогда. Например, в 1917-м спокойно отказался от солидной профессорской должности и отправился в Саратов — преподавать на сельхозкурсах. Там его ждало Дело. Что же касается многочисленных питомцев Вавилова (их веселое и шумное общежитие-коммуну метко окрестили «Вавилоном»), то они со своим учителем за шесть лет тщательно изучили одной лишь мягкой пшеницы 1700 образцов!

Именно в этих исследованиях открывался Николаю Ивановичу знаменитый «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости». Так у биологов появился свой Менделеев: ведь сей закон подсказывал ботаникам и селекционерам, что им следует искать, какие формы растений они могут обнаружить — как Периодическая система Менделеева предсказывала, на открытие каких элементов могут рассчитывать химики. К тому же Николай Иванович разработал «Теорию центров происхождения культурных растений». Только этих двух открытий было бы уже достаточно, чтобы считать Вавилова крупнейшим биологом своего времени… Через некоторое время он организует Всесоюзный институт растениеводства и Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук. Два десятилетия будет оставаться по существу первым агрономом, растениеводом и ботаником Советского Союза. В поисках нужных стране культурных растений объедет пятьдесят две страны, пять континентов. Коллекция, собранная им и его сотрудниками, достигнет более двухсот тысяч образцов!

Мне довелось увидеть некоторую часть этой коллекции. Жестяные коробочки на стеллажах — около шестидесяти тысяч! — тянутся к самому потолку: отдел пшеницы, яровая группа. В соседнем помещении их еще примерно столько же: это уже группа озимая. За стеной — группа овса… Ярчайшей страницей в летопись ленинградской блокады вошла история о том, как усилием мужества, воли и доброты, падая от голода, сотрудники ВИРа в неприкосновенности сохранили знаменитое собрание мировых растительных ресурсов — так уж они были воспитаны Николаем Ивановичем Вавиловым, таков уж в этом человеке и его коллегах был нравственный стержень…

С таким же тщанием сберегли эти люди архив ученого, что в пору, когда Вавилова объявили «врагом народа», было, согласимся, актом большого гражданского мужества. Значительную часть архива составляют письма.

О, его письма достойны отдельного разговора! В напряжённейшей деятельности ученого, чей рабочий день составлял 16-18 часов, причем отпуска он не использовал ни разу, переписка занимала очень важное место: ведь связывала Вавилова со всем земным шаром, позволяла всегда быть «на уровне глобуса»-то есть самого нового, что происходит в науке. Его послания получали ученые почти ста стран! Владея двадцатью двумя языками и местными диалектами, Николай Иванович сам писал только на языке адресата…

* * *

А В МОСКВЕ с Юрием Николаевичем перебирали мы листочки, которые отец адресовал его маме, Елене Ивановне Берулиной. Такие, например, строки:

«14 января 1927 г. Красное море. Дорогая! Входим в тропики… Джентльмены и леди на пароходе облачились в белое. Написал вчера доклад для апрельского международного конгресса. Красное море, по счастью, спокойнее Средиземного, и можно не терять времени…»

А вот — яркая открытка с видом Монтевидео:

«14 XII— 32, Уругвай. Теперь, Юра, надо начинать учить географию. Спроси маму, где Южная Америка. Когда приеду в феврале, буду тебя экзаменовать. Папа».

Так, без излишнего сюсюканья, разговаривал отец с сыном, которому было всего четыре года…

Юрий Николаевич задумчиво смотрит на портрет отца:

— Очень похож… Таким и врезался в память — крепкий, коренастый, лицо чаще всего загорелое, лоб высокий, глаза темные, живые…

Всемирно известный его отец, почетный член многих зарубежных академий вызывал уважение во всем просвещенном мире. Недаром же американский генетик, лауреат Нобелевской премии Герман Меллер утверждал:

«Вавилов был поистине великим в самых разнообразных проявлениях — как ученый, как администратор, как человек… Обладая глубокими познаниями, он был при этом более жизнелюбивым и жизнеутверждающим, чем кто-либо, кого я когда-нибудь знал…»

И на пути этого великого таланта встала воинствующая серость…

* * *

«… Я был заключен в камеру смертников, где и нахожусь по сей день. Тяжелые условия (отсутствие прогулки, ларька, передач, мыла, лишение чтения книг и т.д.) привели уже к заболеванию цингой…»

* * *

УСЛЫШАВ в 1927-м о Трофиме Лысенко, Вавилов, естественно, захотел прочесть его труды, но опубликовать тот еще ничего не успел. Однако в газете появился очерк, в котором рассказывалось, что «босоногий профессор» решил задачу «удобрения земли без удобрительных и минеральных туков». Посланный для знакомства с «босоногим профессором» сотрудник ВИРа вскоре поведал Вавилову: экспериментатор малообразован и крайне самолюбив, считает себя новым мессией биологической науки…

Так начинался путь Лысенко в президенты и «народные академики», приведший потом, в августе 1948-го, к позорной сессии ВАСХНИЛ, к тому самому разгрому «вейсманистов-морганистов», который столь разительно напоминает пресловутый шабаш ведьм. Но Вавилов до 1948-го не дожил…

* * *

«… Мне 54 года. Имея большой опыт и знания, владея свободно главнейшими европейскими языками, я был бы счастлив отдать себя полностью моей Родине, умереть за полезной работой для моей страны…»

* * *

В АВГУСТЕ 1939-го председатель Совета народных комиссаров Молотов получил донос, заверенный подписью Лысенко, где в частности говорилось: «Хору капиталистических шавок от генетики в последнее время начали подпевать и наши отечественные морганисты. Вавилов в ряде публичных выступлений заявляет, что «мы пойдем на костер», изображая дело так, будто бы в нашей стране возрождены времена Галилея…» Перепутав Галилея с Джордано Бруно, автор доноса тем не менее своего добился: Сталин признал «нежелательным» и празднование 25-летия творческой деятельности Вавилова, и проведение Международного генетического конгресса в СССР. Ну а в 1940-м, 6 августа, Николай Иванович был арестован…

После его письма на имя Берии смертную казнь «милостиво» заменили двадцатью годами лишения свободы, однако узник из этого срока прожил совсем немного: 26 января 1943 года Николай Иванович Вавилов скончался в Саратовской тюрьме № 1 и был погребен в общей могиле для заключенных на Воскресенском кладбище.

Президент академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов, так и не дождавшись реабилитации брата, умер в 1951-м, в годовщину его кончины, день в день… Старший сын Николая Ивановича, Олег, трагически погиб. Младший, у которого я побывал в гостях, стал доктором физико-математических наук. А одна из внучек Николая Ивановича — Лена — занимается генетикой микроорганизмов…

Ну а ВИР носит ныне имя своего создателя. И есть под этой крышей мемориальный кабинет, где все сохранено, как было при нем: его стол, его кресло, его шкафы, его лампа… И приходят молодые наследники его Дела, чтобы принять участие в торжественном ритуале посвящения в ученые — именно здесь. Именно здесь…

* * *

«КТО ОБРУШИЛ НА НАС ЭТО?..»

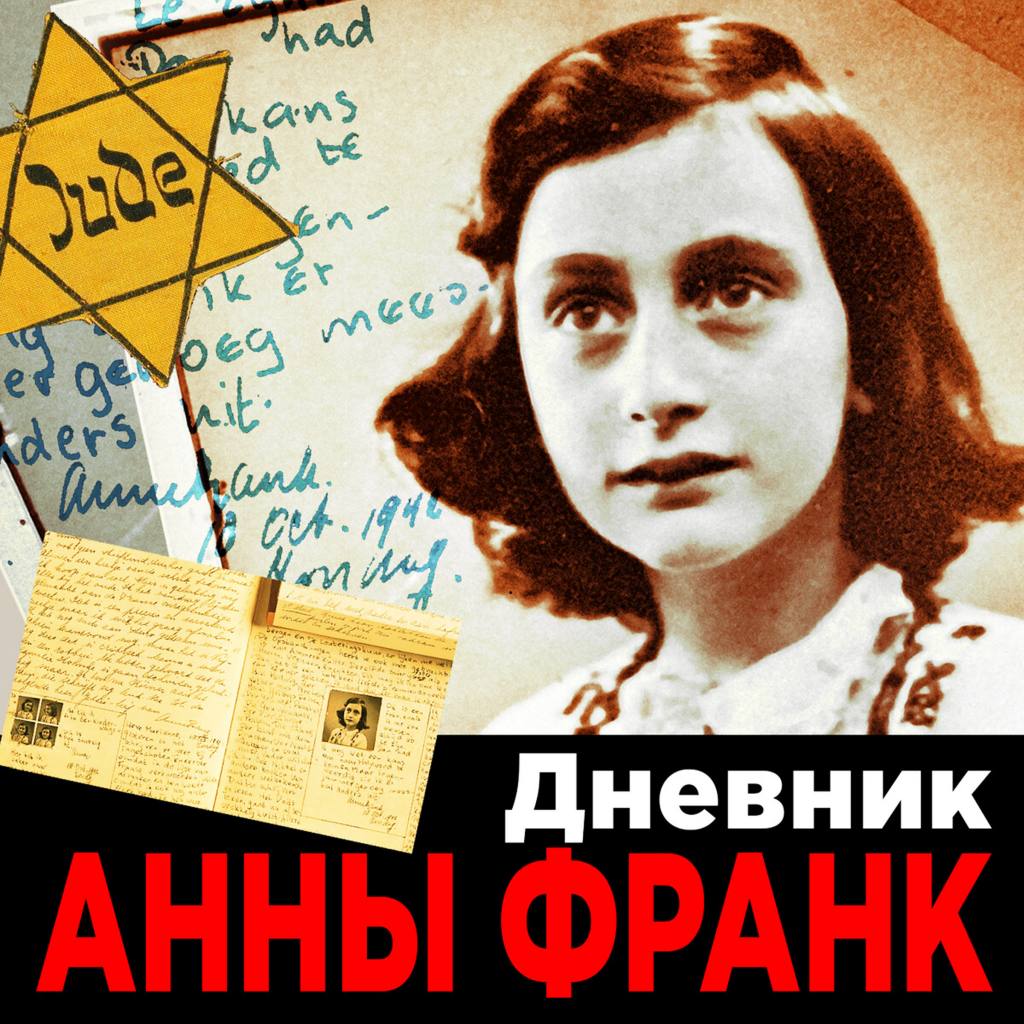

76 лет назад погибла Анна Франк

ЭТО БЫЛО в Амстердаме. Я шел вдоль очередного канала, на сей раз — по набережной Принсенграхт, и вдруг у подножия златоглавой Вестеркерк (по нашему — Западной церкви) повстречал изваянную в бронзе девочку. На низеньком пьедестале значилось: «Anne Frank». Боже мой! Ее обжигающий душу дневник я прочел, наверное, еще полвека назад. Там, кстати, было и про звон колоколов вот этой самой Вестеркерк, который девочка часто слышала из расположенного поблизости своего убежища… Оно, действительно, оказалось через нескольку шагов, в доме под номером 263. Пройдя «сквозь» книжный шкаф, который тогда служил закамуфлированной дверью в укрытие, а потом поднявшись по крутой лестнице, очутился я в ее комнатке. Огляделся: на стене — фотографии голливудских киногероев, которые Анна вырезала из журналов. Рядом — географическая карта, на которой ее отец отмечал продвижение высадившихся в 1944-м на французский берег союзнических войск…

* * *

ОТЦА звали Отто. Преуспевающий коммерсант из Франкфурта-на-Майне, где его предки жили с XVII века, в 1933-м, спасаясь от пришедших к власти нацистов, перебрался с семьей в Амстердам. Но в мае 1940-го гитлеровцы оказались и здесь. Евреев, по сути, поселили в гетто. Об этом времени Анна потом напишет:

«После сорокового года жизнь пошла трудная. Сначала война, потом капитуляция, потом немецкая оккупация. И тут начались наши страдания. Вводились новые законы, один строже другого, особенно плохо приходилось евреям. Евреи должны были носить жёлтую звезду, сдать велосипеды, им запрещалось ездить в трамвае, не говоря уже об автомобилях. Покупки можно было делать от трёх до пяти и притом в специальных еврейских лавках. После восьми вечера нельзя было выходить на улицу и даже сидеть в саду или на балконе. Нельзя было ходить в кино, в театр — никаких развлечений. (…) Евреям нельзя было ходить в гости к христианам. Ограничений становилось всё больше и больше. Вся наша жизнь проходит в страхе».

С июля 1942-го евреев стали вывозить в так называемые «рабочие лагеря на Востоке». Многие уже понимали, что это — смерть. И когда в том же месяце старшая сестра Анны, Марго, тоже получила повестку с требованием — явиться для отправки в «рабочий лагерь», вся семья Франк перебралась в заранее подготовленное убежище. Им стало нежилое помещение в пустом складе на заднем дворе уже не действующей фабрики по производству добавок к джемовым смесям, где прежде Отто Франк был директором. Вход замаскировали под шкаф с документами. К счастью, были знакомые голландцы, которые, несмотря на опасность лично для себя, этим добровольным невольникам стали помогать…

Итак, вместе с Анной здесь находились: отец Отто, мама Эдит Холландер, сестра Марго. К ним присоединилась еще одна семья, беженцы из Оснабрюка: Герман ван Пельс, его жена Августа и сын Петер. А вскоре появился восьмой житель — дантист Фриц Пфеффер…

* * *

В ОБЩЕМ, совсем не случайно свой дневник, который начала вести в день тринадцатилетия, девочка назвала «Het Achterhuis», то есть — «В заднем доме», что в русской версии стало «Убежищем». Обращаясь как бы в письмах к вымышленной подруге Кити, она день за днем рассказывала обо всём, что с ней и другими участниками заточения происходило…

«12 июня 1942 года.

… Надеюсь, что я все смогу доверить тебе, как никому до сих пор не доверяла. Надеюсь, что ты будешь для меня огромной поддержкой…»

«9 октября 1942 года.

Сегодня у меня очень печальные и тяжёлые вести. Многих евреев — наших друзей и знакомых — арестовали. Гестапо обходится с ними ужасно. Их грузят в теплушки и отправляют в еврейский концлагерь Вестерборк. Это — страшное место. На тысячи человек не хватает ни умывалок, ни уборных. Говорят, что в бараках все спят вповалку: мужчины, женщины, дети. Убежать невозможно. Заключённых из лагеря сразу узнают по бритым головам, а многих — и по типично еврейской внешности. (…) Что за народ эти немцы! И я тоже когда-то принадлежала к ним. Но Гитлер давно объявил нас лишёнными гражданства…»

«13 января 1943 года.

… Происходит что-то ужасное. Днём и ночью несчастных людей увозят и не позволяют ничего брать с собой — только рюкзак и немного денег. Но и это у них тоже потом отнимают! (…) И среди христиан растет тревога: молодёжь, их сыновей, отсылают в Германию. Везде горе!..»

* * *

ПРО Вестерборк я в Амстердаме узнал, когда, отклонившись от традиционных туристских маршрутов (вообще всегда их избегаю), на площади Мейстер-Виссерплейн, рядом со старой синагогой, увидел бронзового «Докера». Именно докеры, первыми среди здешних рабочих, устроили здесь в феврале 1941-го стачку против депортации местных евреев в этот самый проклятый Вестерборк… Потом оказался я в бывшем здании Еврейского театра, куда перед отправкой в Вестерборк несчастных сгоняли. Там теперь горит Вечный огонь, озаряя выбитое в металле имя каждого из девяноста пяти тысяч, прошедших через этот ад. Причем реставрировали здесь только фасад и фойе, а разрушенный — без крыши, с обгоревшей кирпичной арьерсценой — зрительный зал оставили как памятник погибшим… И другой памятник, который — через дорогу, в маленьком Вертхеймпарке, установленный в память об этих жертвах, завершивших свой мученический путь в печах Освенцима, потряс меня тоже. Ну представь, дорогой читатель: прямо на земле, в рамах, под стеклом, — битые зеркала (каждый осколочек — как уничтоженная человеческая жизнь!), в которых отражаются плывущие по небу облака… Наверное, это вообще самый простой, самый выразительный и самый печальный на всей Земле монумент, посвященный жертвам Второй мировой…

* * *

ВЕРОЯТНО, Анна могла бы стать талантливой писательницей или журналисткой: она видела всё обостренным детским зрением, а ее мышление подростка поражает глубиной трагического мироощущения. Порой ее записи в дневнике — это практически вопросы ко всем нам, а если брать выше, то — к самому Богу:

«Кто обрушил на нас это? Кто отделил нас, евреев, от всех остальных людей, чтобы мы так страдали?.. Если мы выдержим все страдания и если останутся еще евреи, когда всё это кончится, из всеми проклятого народа они станут образцом для подражания…»

Она наивно надеялась, что мир по достоинству оценит всё, перенесенное еврейским народом в годы Холокоста. Хотя, воспитанная в ассимилированной семье, Анна думала и писала не только о евреях, а о людях вообще:

«Человек оценивается не по его богатству или власти, а по его характеру и доброте. Если бы только люди стали развивать в себе доброту…»

Вряд ли она читала Достоевского или Толстого. И, тем не менее, в условиях, когда каждый день мог оказаться последним, раз за разом не просто описывала весь ужас вот такого своего существования, но еще пыталась найти ответы на вопросы, которые веками волнуют всю мировую литературу и философию: что есть человек и каково его предназначение?

Почему особенно девочки такого возраста в трагических обстоятельствах ведут дневники, которые потом становятся бесценными документами — свидетельствами эпохи? Наверное, потому, что именно девочкам-подросткам свойственно обостренное чувство несправедливости и страдания. Когда же поделиться этими мыслями не с кем, — возникает дневник, куда записывается все, даже самые интимные переживания:

«7 января 1944 года.

… Неделю назад, нет, даже вчера, если бы меня кто-нибудь спросил, за кого я хотела бы выйти замуж, я сказала бы: «Не знаю». А теперь я готова крикнуть: «За Петера! Только за Петера! Я люблю его всем сердцем, всей душой, безгранично…»

«7 марта 1944 года.

… Вечером, когда, лёжа в постели, я заканчиваю молитву словами: «Благодарю Тебя за всё хорошее, милое и прекрасное», — во мне всё ликует. Я вспоминаю всё «хорошее»: наше спасение, мое выздоровление. Потом — всё «милое»: Петера и то робкое, нежное, до чего мы оба еще боимся дотронуться, то, что ещё придёт, — любовь, страсть, счастье. А потом вспоминаю всё «прекрасное», оно — во всём мире, в природе, в искусстве, в красоте, — во всём, что прекрасно и величественно…»

«16 апреля 1944 года.

… Меня впервые поцеловали!.. Мне было так хорошо, так чудесно, я не могла сказать ни слова, только наслаждалась этой минутой. Он немного неловко погладил меня по щеке, по плечу, играл моими локонами, и мы не шевелились, прижав головы друг к другу…»

Это счастливое чувство, словно солнышко, окрасит в дневнике все последующие страницы. А еще в июле ей будет радостно оттого, что «высадка союзников идёт отлично». И еще будет ликовать потому, что «на Гитлера совершено покушение, и не каким-нибудь «еврейским коммунистом» или «английским капиталистом», нет, это сделал генерал благородных немецких кровей, граф, да к тому же и молодой!..» Девочка очень ждала Победу, возвращение мирной жизни, когда она снова сядет за школьную парту, но каким-то обострённым чувством ощущала вероятность и совсем иного финала: «О — ля-ля, не хочу опережать события…»

Ей хотелось быть достойной того, что она считала идеалом человека. Но разве можно самого себя считать идеалом? И она мучила себя вопросом: «Как мне стать такой, какой я могла бы быть, если бы в мире… не было других людей?»

* * *

ЭТА, от 1-го августа 1944-го, запись в дневнике — самая последняя. Потому что 4-го августа по доносу подонка (который за каждого выданного еврея получал семь с половиной гульденов) обитатели убежища были схвачены и отправлены сначала в тот самый Вестерборк, потом — дальше…

Судьба семерых закончилась трагедией: пятеро (среди которых — и любимый ее Петер) погибли в газовой камере Освенцима, а оказавшиеся в Берген-Бальзене Анна и Марго — от страшного истощения и эпидемии тифа. Это случилось 12 марта, совсем незадолго до освобождения лагеря англичанами…

Чудом выжил лишь Отто Франк. Возвратился в Амстердам, где соседи передали отцу записи дочери, которые сохранились благодаря… жадности гестаповцев: из разрушенного убежища они тащили разное барахло, а бесценную тетрадку просто бросили на пол…

«Дневник Анны Франк» был издан в 1947-м и после переведён почти на семьдесят языков. Тогда чувства многих его читателей с особенной болью выразил Илья Эренбург:

«… За шесть миллионов говорит один голос — не мудреца, не поэта — обыкновенной девочки. Шесть миллионов ни в чём не повинных людей погибли. Один чистый детский голос живёт: он оказался сильнее смерти…»

Потом об этой девочке, оказавшись в Киеве, у кровавого Бабьего Яра, думал и Евгений Евтушенко:

… Мне кажется —

я — это Анна Франк,

прозрачная,

как веточка в апреле.

И я люблю.

И мне не надо фраз.

Мне надо,

чтоб друг в друга мы смотрели.

Как мало можно видеть,

обонять!

Нельзя нам листьев

и нельзя нам неба.

Но можно очень много —

это нежно

друг друга в тёмной комнате обнять.

Сюда идут?

Не бойся — это гулы

самой весны —

она сюда идёт.

Иди ко мне.

Дай мне скорее губы.

Ломают дверь?

Нет — это ледоход…

Вот почему в моем сердце — две девочки: одна — из Амстердама, другая — из Ленинграда. Ведь дневник Тани Савичевой на листках отрывного календаря, в котором — всего девять коротеньких записей о гибели в блокадном городе всей ее семьи, точно так же, на века, стал пронзительным приговором проклятому фашизму…

* * *

25 МАРТА

«ЛЕВ С РАСКРЫТЫМИ КРЫЛАМИ

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СТОЛБЕ…»

Воспоминания о встречах с Венецией,

которой 25 марта 2021 года

исполняется 1600 лет

ЭТО, дорогой читатель, было, как чудо. Из волн лагуны, в нежном сиянии утреннего солнышка, словно на полотнах Джованни Каналетто, возникла ОНА, которую Виктор Гюго назвал «мечтой, сотканной из воздуха, камня и воды», — и я задохнулся от восторга: «Венеция!» Конечно, обидно, что тогда, в 2002-м, на первое свидание с ней, мне и Тане довелось из курортного городка Лидо де Езоло прибыть катером не вдвоём, а в составе туристской группы, и всего на несколько часов. Поэтому, конечно, едва сойдя на берег (причём — рядом с домом, в котором пять лет провёл Петрарка и где у него гостил Боккаччо), «своих» мигом покинули и по набережной дельи Скьявони устремились туда, где вдали проглядывали знакомые силуэты.

И вот мы уже на пьяццетте Сан-Марко, где — византийско-романо-готическое диво базилики Сан-Марко и терракотовая вертикаль её Кампанилы (это слово, обозначающее на итальянском «колокольню», в данном случае, считаю, надо писать только с прописной буквы), а против библиотеки Марчиана — чудо-кружево Дворца дожей, и две колонны, на которых — парящий в небе крылатый Лев и рыбак Святой Теодор. Ну как тут было не вспомнить Валерия Брюсова:

Над толпами, над веками

Равен миру и судьбе,

Лев с раскрытыми крылами

На торжественном столбе.

Мы уже знали, что «византийский» Святой Теодор считался небесным покровителем города до тех пор, пока в 828-м здешние купцы не умыкнули в Египте, из Александрийского монастыря, и после доставили сюда мощи, так сказать, «латинского» Святого Марка, чей символ — Крылатый Лев с той поры стал гербом Венеции. И вот высятся здесь, у мола, с далёкого 1172-го эти две колонны — как знаки власти, когда-то внушавшие жителям трепет, — потому что раньше именно между этими гранитными монолитами приводили в исполнение смертные приговоры. Суеверные венецианцы даже ныне стараются между ними не проходить. И мы с Таней, в отличие от необразованных туристов, постарались сию местную традицию тоже не нарушить…

Потом, в полумраке более чем тысячелетнего Собора, мы замерли перед Пала д’Оро, то есть — Золотым алтарём. Затем оказались в прелестном каменном плетении Дворца дожей, создатели которого, как бы в насмешку над всеми законами архитектуры, возвели его «вниз головой»: массивную часть пышного сооружения упокоили на лёгких, в два этажа, ажурных арках. Вдоволь насладившись его интерьерами, мы, однако, скоро и взгрустнули: это случилось на коротеньком, всего-то, может, в двадцать шагов, мосту Вздохов, с зарешеченными окнами, по которому когда-то несчастных прямо из роскоши дворца вели над узким каналом в тюрьму Карчери. Отсюда они бросали последний взгляд на море, небо, солнце… Когда же на мост Вздохов мы глянули с набережной, невольно вспомнили строки Василия Сумбатова:

Как мрачен в кровавом закате

Тяжёлый тюремный карниз!

Мост вздохов, молитв и проклятий

Над чёрным каналом повис.

Налево — дворец лучезарный,

Ряды раззолоченных зал,

В них где-то таился коварный

Всесильный паук — Трибунал.

Под крышей свинцовой направо —

Ряд каменных узких мешков…

От блеска, почёта и славы

До гибели — двадцать шагов.

Ну а когда с маленькой пьяццетты вышли на необъятную пьяццо Сан-Марко, которую Наполеон назвал «прекраснейшим бальным залом Европы», обрамлённую зданиями бывших резиденций высших чиновников Республики — Старыми и Новыми Прокурациями с Часовой башней и Кампанилой над ними, я мигом понял, почему мой друг питерский художник Марк Клионский, впервые оказавшийся здесь в 1974-м, лёг на эти тёплые плиты и плакал от счастья…

Лифт у подножия Кампанилы вознёс нас на почти стометровую высоту, с которой, из-под самых колоколов, увидели терракотовые крыши всей Венеции, которая, иссечённая Большим и малыми каналами, лениво разлеглась в лагуне, как чрезвычайно живописная, ну что ли, камбала. И два бронзовых мавра, готовых на крыше Часовой башни ударить в колокол, и — тем более — туристы на Сан-Марко, а на воде — гондольеры и их пассажиры казались отсюда совсем крохотными. И мы поспешили туда, вниз, чтобы поскорей вместе с ними этот невероятный город рассмотреть вблизи.

И пошли мы по Венеции, первое свидание с которой не зря сразу рождает всевластное чувство любви. Да, хотя уже прежде ощутили волшебную атмосферу этого необычного города (который — как божественное чудо, плывущее по широкой лагуне Адриатики), теперь, когда оказались на его узеньких улочках-лабиринтах и крохотных площадях, в его тупичках, совсем рядом с его каналами, осенёнными летучими мостами и играющими отражениями его храмов и великолепных палаццо, поняли: неповторимой Венецию делает прежде всего её водная стихия. Именно вот это сказочное сочетание воды с калейдоскопическими отблесками плывущих по ней в отражении зданий, всегда живо меняющихся по настроению, с прекрасными архитектурными громадами дворцов и базилик, создаёт иллюзию их подвижности — и это вызывает восторг. Да, здесь и вода, и архитектурное пиршество бесконечны! И уже никуда было нам не деться от сих, возведённых на сваях шедевров разных эпох, где оставили следы своего гения блестящие строители и украшатели этого невероятного города. Не буду перечислять, какие конкретно места мы тогда успели посетить, скажу только, что часа через три очнувшись на беломраморном мосту Риальто, который по-кошачьи выгнул спину над Гранд Каналом, сами себе поклялись непременно сюда вернуться — только уже вдвоём, и минимум на неделю.

А пока что, возвратившись на Сан-Марко, расположились за столиком рядом с верандой самого старого во всей Италии, почти трёхсотлетнего кафе «Флориан», где до нас любили сиживать и Байрон, и Казанова, и Руссо, и Хемингуэй, и Иосиф Бродский… Ах, как там было нам хорошо! Виртуозные скрипач, пианист, аккордеонист и контрабасист одаривали нас неаполитанскими, венецианскими и другими обворожительными мелодиями (а всего оркестров на огромной пьяццо одновременно звучало не меньше четырёх, но при этом друг другу они абсолютно не мешали); люди вокруг исключительно светились улыбками, особенно — когда к ним с неба на руки, плечи, головы пикировали прямо-таки «домашние» голуби, которых здесь разгуливало невиданное множество. И вспомнилась Анна Ахматова:

Золотая голубятня у воды,

Ласковой и млеюще-зелёной;

Заметает ветерок солёный

Чёрных лодок узкие следы…

А ещё я всё острее ощущал боль поэта Сергея Головачевского, которую он испытал в июле 1902-го, когда вот эта восхитительная Кампанила вдруг обрушилась:

Адриатика плачет… Из дальней страны

Донеслась ко мне жалоба бледной волны:

«Умерла, умерла Кампанила!»

И я вижу, как город тоскою объят,

Как печальны каналы и мрамор палат,

Как волшебница моря уныла.

И гондолы грустнее, чем прежде, скользят

По каналам немым, как могила,

Словно чёрные лебеди горя и зол,

Отуманены образы мрачных гондол…

Всё твердит: «Умерла Кампанила!»…

Слава Богу, Кампанилу возродили…

Когда, увы, пришла нам пора поспешить на свой корабль, бросили в воду, именно под крылатым львом, — с надеждой на будущую встречу — две монетки…

Потом эти венецианские кадры (вместе с тогдашними же другими — из Рима, Флоренции, Пизы, Вероны, Падуи, Сиены, Орвието, Неаполя, Помпей) вошли в наш фильм «Страна высоких вдохновений…»

* * *

И ЧЕРЕЗ семь лет свою клятву сдержали. Приземлились в аэропорту Марко Поло, откуда катер-такси по волнам уже знакомой лагуны, а потом — по Большому и одному из малых каналов, доставил нас ну прямо к дверям прелестного мини-отеля «Сан-Марина», где в номере вместе с приветственной открыткой от хозяйки отеля нас уже поджидал и подарок: в серебряном ведёрке со льдом — две бутылки шампанского и ваза с фруктами. А за окном — протяни руку — скользили гондолы, и порой даже звучала там баркарола. Это пристанище я за полгода до того, в Питере, на карте Венеции, удачно для нас с Таней обнаружил — как раз между Риальто и Сан-Марко.

И поспешили мы туда, на пьяццо Сан-Марко, где, как сразу же выяснилось, никаких заметных перемен за семь лет не случилось. Только в нашем оркестрике у «Флориана» из старых музыкантов остался лишь аккордеонист Марчелло, который меня (уж очень истово я их тогда старался запечатлеть на видеокамеру) узнал, и вот теперь под его аккомпанемент мы даже дуэтом, но на разных языках выдали: «Сердце, тебе не хочется покоя…».

А потом, покинув этот шикарный простор, мы поочерёдно любовались и пышным барочным нарядом церкви Сан-Мозе; и скромным обликом более чем двухсотлетнего (где среди прочих любил показывать свои премьеры Джузеппе Верди) оперного театра «Ла Фениче»; и отлично сохранившейся с XV века готикой дворца Фортуни-Бенето… А на тихой кампо Манин — монументом этого самого адвоката Даниэля Манина, который в 1848-м стал зачинщиком восстания венецианцев против владычества австрийцев. Особенно восхитила притулившаяся к стене дворца Контарини дель Боволо башня с изящной беломраморной аркадой, которая вместе с винтовой лестницей уже почти семь веков устремляется ввысь… И, чуток передохнув в полумраке церкви Санта-Мария дела Фава, вышли к элегантно изогнутой мраморной арке нашего любимого моста Риальто, который, кстати, из всех своих венецианских «собратьев» не только самый красивый, но и самый старый. А по соседству из Фондако деи Тедески, бывшего немецкого торгового двора (благодаря «четырёхэтажным» аркадам — удивительно грациозного и лёгкого), отправили друзьям сувенирную открытку, потому что теперь здесь главпочтамт…

Затем в церкви Сан-Джованни Кризостомо привлекли нас картины кисти Себастьяно дель Пьомбо и Джованни Беллини. А под колокольней церкви Сан-Канчиано насладились знаменитым итальянским джелятто, то бишь мороженым. И испытали подлинный восторг от нежного разноцветия мраморных стен церкви Санта-Мария деи Мираколи, которая — как шкатулка для драгоценностей. Впрочем, и внутри хороша.

И вот уже распахнулась перед нами кампо Санти-Джованни э Паоло, на которой огромный одноимённый храм — словно венецианский Пантеон: ведь здесь упокоились аж двадцать пять дожей! А возле собора наше внимание привлёк восседающий на коне кондотьер Бартоломео Коллеони. Оказывается, славно послужив Венеции на полях битв, он перед кончиной всё своё огромное состояние завещал тоже своему городу, однако — с условием: что удостоится конной статуи перед самим собором Сан-Марко. Поскольку этот каприз кондотьера выходил за все местные рамки приличия, венецианские правители решили: хорошо, поставим твою статую перед Сан-Марко, но — не храмом на главной пьяцце, а у Скуолы Гранде ди Сан-Марко, которая как раз примыкает к церкви Санти-Джованни э Паоло. Кстати, хотя сей конный монумент в мире весьма знаменит, мы с Таней сошлись во мнении, что, например, до римского Марка Аврелия и уж тем более до нашего Медного всадника ему ой как далеко… Что же касается этой самой Скуолы (вот откуда пошли наши школы, которые в средневековой Италии были братством или благотворительными организациями), то прежде в ней размещалось братство золотых дел мастеров и торговцев шёлком, а теперь — больница: там, в скромном больничном садике мы смогли перевести дух.

* * *

А НА ПЛОЩАДИ Сан-Бартоломео, узнав изваянного в бронзе господина, воскликнули: «Буоно джордже, синьор Карло Гольдони, почётный гражданин Венеции, самый лучший комедиограф Италии!» А в районе Сан-Поло, сразу за мостиком Сан-Тома, обнаружили дом (как красиво звучит его название: «Палаццо Сентаннини», «Каса-Гольдони»), где он родился и жил. Там теперь музей драматурга. И у «Театра Гольдони», на сцене которого сам автор успел увидеть многие из ста двадцати своих комедий, тоже с почтением задержались…

* * *

ЕСЛИ уж говорить о великих венецианцах, то на кирпичной стене церкви Сан-Джованни ин Брагора, узрели мы (про это недавно в Фейсбуке я уже писал) мемориальную доску, которая в переводе на русский извещала:

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ

рыжий священник и музыкант

4 марта 1678 года

был крещён в этой церкви.

А внутри храма нас встретил его портрет. Наверняка эти стены помнят тот далёкий день, когда местный парикмахер, а также музыкант Джованни Батиста Вивальди и его жена Камилла принесли сюда своего первенца. И никто, конечно, не догадывался, что на свет явился гений, призванный в музыке сей удивительный город обессмертить… Отыскав дом, где Вивальди тогда жил, мы проследовали его обычным недалёким путём, и на в общем-то невысоком мостике «Ponte della Pieta» я невольно представил, как — из-за астмы — ему, постоянно задыхающемуся, было трудно сюда подняться. Этот мостик стоит над каналом, который разделяет два венецианских квартала — Сан-Марко и Кастелло. Отсюда по набережной Riva degli Schiavoni — несколько шагов до белоколонной церкви Санта-Мария дела Пьета: в середине семнадцатого века её воздвигли на месте той, где ещё недавно трудился «рыжий священник». И ту, и эту люди назвали «церковью Вивальди». Войдя внутрь, я услышал орган, на котором он когда-то играл. А потом, минуя крохотный переулок, во дворе храма увидел стены, в которых он сочинял и концерты, и оперы… Так что, наверное, совсем не случайно во время путешествия на гондоле вдоль венецианского канала никак не мог я отключиться от щемящей душу песни, которую когда-то всем нам подарили Сергей и Татьяна Никитины: «Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди…» Уж очень там она оказалась органичной…

* * *

НО ВЕДЬ, дорогой читатель, самым знаменитым венецианцем во всём мире считается вовсе не Антонио Вивальди или Карло Гольдони, и не Марко Поло или Якопо Робусти, более знакомого нам как Тинторетто. А тот, о ком на улице Calle di ca Malipiero, со стены четырёхэтажного, какого-то красновато-бежеватого строения, известила нас табличка: «В этом доме 4 апреля 1725 года родился Джакомо Казанова». Да, именно этот великий авантюрист, интеллектуал и полиглот, дипломат и сочинитель, отлично владеющий не только пером, но и шпагой, а главное — самый ненасытный любитель и любимец женщин стал для Венеции таким же мировым трендом, как Наполеон — для Корсики, Моцарт — для Зальцбурга или Фидель Кастро — для Кубы. И разные места, с его именем так или иначе связанные (вплоть до тюрьмы, из которой он бежал), попадались нам тут частенько…

* * *

ВСЯКИЙ раз в Венеции, покидая отель — дабы туристы не мешали съёмкам — чуть свет, я потом ненасытно вдыхал запах её каналов и нежно гладил влажный камень её домов. Обожал призраки гондольеров, насвистывающих ранним утром в тумане Большого канала и ещё больше влюблялся в её узенькие улочки, про которые Карел Чапек остроумно заметил, что «в лучших из них свободно помещается кошка, и даже с хвостом»: например, дорогой читатель, однажды мы оказались на Calle Varisco шириной всего 53 сантиметра!.. А её тупички, которые таковыми даже и не являются, потому что непременно выводят к воде. А её бесконечные площади: я — не про те две, что носят имена Сан-Марка и Рима, а про небольшие, которые, впрочем, слишком малы, чтобы считаться площадями. Поэтому зовутся не «пьяцца», а — «кампи», если ещё миниатюрней — «кампьелли», и уж совсем крохотные — «корти». И очень часто на них — свои церкви или церквушки, и почти на каждой — свой колодец, но совсем не в нашем смысле: ведь здесь испокон веков воду добывали вовсе не из земельных недр (которые не существуют), а с неба, дождевую собирали и накапливали…

Особенно по душе пришлась мне Кампо Санта-Мария Формоза с одноимённой церковью, которую, по легенде, священнику во сне повелела построить Мадонна, прекрасная телом. И возникла здесь очаровательная «Madonna Formosa» (то есть — «Мадонна с формами»). К тому же на этой площади когда-то жила Вероника Франко, известнейшая венецианская куртизанка, так сказать — Казанова в женском обличии, которая вдобавок сочиняла прелестные сонеты, чьи портреты писали Тинторетто и Веронезе… Так вот однажды подхожу к храму, и вдруг к нему по каналу причаливает свадебный катер, из которого появляется целая процессия. Впереди — папа с невестой, за которыми я рванул следом, оставив за спиной жениха и всех родственников. Внутри храм был уже забит до отказа, все — в торжественных нарядах, а я — в футболке, шортах и с видеокамерой. Но всё ж нагло пристроился впереди, близ алтаря, вместе с оркестрантами. Один из них, юный скрипач, весьма ошарашенный таким вторжением, попытался было нахала из своей компании выдворить, однако оркестр играл почти без пауз, к тому ж музыканты ещё и пели, так что возмущённому скрипачу с моим присутствием пришлось-таки смириться. Да, музыка (причём — зажигательная, очень красивая) звучала там почти непрерывно. Под неё папа передал свою драгоценную доченьку жениху. Под неё Анна и Симоне клялись друг другу в верности. Потом они, при вокальной поддержке всех присутствующих, продемонстрировали своё певческое мастерство настолько, что мне даже показалось, что это не венчание, а концерт мастеров искусств…

* * *

КОНЕЧНО. очень выручали нас тут речные трамвайчики — вапоретто, которые (у нас были проездные билеты на всю неделю) мгновенно доставляли в любой из шести городских систьери, то есть — районов: от Сан-Марко до Сан-Поло, от Сан-Кроче — до Канареджо, от Дорсудоро — до Кастелло. Плывёшь, бывало, по Большому каналу, словно по музейной галерее — мимо Ка’ д’ Оро, «Золотого дворца», получившего такое название за позолоченный некогда фасад и обилие там украшений; мимо палаццо Ка’ Дарио с его экзотической мозаикой, каминными трубами; мимо ренессансного палаццо Вендрамин-Калерджи, в котором скончался Рихард Вагнер… Да, строения по обе стороны канала — одно другого шикарней, о стены которых плещется вода. Двери некоторых — прямо над водой, и открываются они так, что выйти из дома можно только в гондолу. Лишь иногда между дверью и водой — маленькая площадка или несколько ступенек…

Однажды вапоретто доставил нас на очаровательный островок Сан-Джорджо Маджоре, где сначала в одноимённой церкви мы полюбовались «Тайной вечерей» кисти Тинторетто, а потом, с высоты тамошней, тоже весьма внушительной кампанилы, — панорамой Сан-Марко на противоположном берегу. Этот комплекс создал великий Андреа Палладио… Тут же, с помощью вапаретто перебравшись на соседний остров Джудекка, мы насладились другим его творением — храмом Реденторе. Оттуда переметнулись к причалу Дзаттере — и оказались на самой протяжённой венецианской набережной, которой Иосиф Бродский вернул её старое, ещё из XVI века, наименование — «Набережная Неисцелимых» — в память о располагавшемся тут инфекционном изоляторе, где содержались безнадёжные больные, прежде всего — чумой. Именно так, «Fondamenta degli incurabili», он назвал книгу автобиографических эссе про Венецию, куда приезжал каждую зиму и в которую был влюблён с юности:

«Я поклялся, что, если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и, не сходя с места, вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин».

Я шёл по Набережной Неисцелимых, а в ушах звучали его строки:

… Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную

раковину заполняет дребезг колоколов.

То бредут к водопою глотнуть речную

рябь стада куполов.

Из распахнутых ставней в ноздри вам бьёт цикорий,

крепкий кофе, скомканное тряпьё.

И макает в горло дракона златой Егорий,

как в чернила, копьё…

А ещё — вот эти:

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней

Мелких бликов тусклый зрачок казня

За стремление запомнить пейзаж, способный

Обойтись без меня…

И, наконец, впереди вырос грандиозный красавец-храм Санта-Мария делла Салюте, созданный в знак благодарности за избавление города от той самой чумы, покоящийся на полутора тысячах свай. (Да, этот могучий лес вогнанных в землю стволов — их тут несколько миллионов! — держит на себе весь город, не давая ему погрузиться в лагуну)… А через Гранд канал, как раз напротив, увидели мы прелестный, украшенный изящными резными балконами дворец Контарини-Фазан, в котором, по преданию, Дездемона ждала своего Отелло. И как же печально там всё закончилось… Помните, у Иосифа Бродского:

Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага,

и рука, дотянуться до горлышка коротка,

прижимает к лицу кружева смятого Яго

каменного платка…

Но мы по этому берегу пошли налево — и сначала, в Галерее Гуггенхайм, встретились с Шагалом, Матиссом, Пикассо (впрочем, Иосиф Бродский сей наш порыв бы не одобрил, ибо всех их именовал «наносами дряни двадцатого века»), а чуть дальше, в Галерее Академии, — с Тицианом, Тинторетто, Беллини, Веронезе…

* * *

НУ, ПРО что ещё мне рассказать? Про Кампо-Сан-Поло, где когда-то проводились роскошные балы, парады и даже бои быков? Или — про дворец Гримани, чей величественный, в стиле Высокого Возрождения, фасад устремлён в небесную синеву? Или — про Городской парк, где каждое деревце, веточку, травинку, каждый цветок венецианцы оберегают трепетно? Или — про два соседних, «на воде», рынка: овощной и рыбный, которые необыкновенно живописны? Или — про Арсенал, где когда-то строились потрясающие галеры и после каждой новой морской победы здесь появлялся очередной мраморный лев? Или — про то, как однажды, возвращаясь сюда с острова Лидо, мы были прямо-таки заворожены каким-то невероятно багровым над Венецией закатом? А может — про то, как в районе Каннареджо совершенно неожиданно, обнаружили… самое первое в мире гетто? Да-да, оказывается, ещё в 1527-м Республика выделила для евреев, изгнанных из Испании и Португалии, которые здесь сразу стали пользоваться уважением и были незаменимы в торговле и экономике, квартал бывших чугунолитейных предприятий, сохранивший название «гетто» («гетто» по-венециански, — это «литейное производство»). Впрочем, всё же и тут жилось им совсем не просто, о чём когда-то Шекспир поведал в пьесе «Венецианский купец». Ну а в годы Второй мировой большинство обитателей местного «гетто» сгинули в фашистских концлагерях. Сцены их уничтожения запечатлены в барельефах, которые мы в этом гетто увидели на длинной кирпичной стене…

А ещё, наверное, стоит поведать про то, как мы заявились в магазин художественного стекла, когда мастер-стеклодув свою работу уже закончил и отправился домой. Однако, узнав, что его очень ждёт журналист из Петербурга, вернулся и специально для нас с Таней мигом, за минуту-другую, сотворил дивную лошадку, которая так и пылала жаром…

И потом мы вовсю любовались этим волшебным Искусством на острове Мурано, куда венецианцы своих стеклодувов, боясь, что те город сожгут, давным-давно выселили. Впрочем, там фантастическое не только стекло, но и церковь Санти-Мария э Донато, да и вообще все их ярко-разноцветные домики… А на острове Бурано нас очаровали изделия местных кружевниц…

* * *

У ВСЯКОГО моста в Венеции приплясывают облачённые в красную либо синюю полоску футболках и соломенные канотье гондольеры, зазывая на романтические прогулки и по Большому каналу, и по малым, где жили Марко Поло и Казанова. Гёте сравнивал их гондолы с «плавно качающейся колыбелью» и одновременно — с «похоронными носилками», то есть это — как бы символ жизни, где начало и конец схожи своей беспомощной бессознательностью и умиротворением.

Что ж, в Венеции человека в последний путь — действительно, на гондоле — отправляют туда, где посреди лагуны исполнен торжественной тишины остров Сан-Микеле. Оказавшись там, мы, конечно, сразу поспешили к «нашим» — Игорю Стравинскому с женой Верой и Сергею Дягилеву. Но всё же прежде — к небольшой, над розовым кустом, каменной плите, на которой с одной стороны значится: «Иосиф Бродский», а на другой — эпитафия из Проперция: «Со смертью не всё кончается»…

* * *

И ПРИШЛА нам пора прощаться с этим, пожалуй, единственным на земле городом, который без особых изменений сохранился на протяжении последних, ну, наверное, лет пятисот. Да, окажись в Венеции сейчас, допустим, Тициан, один из самых знаменитых её граждан, он наверняка ориентироваться в городе смог бы легко, потому что и площадь Святого Марка, и чудесные дворцы, дивные храмы, многочисленные каналы, даже некоторые улицы с их магазинами и лавками остались теми же, какими они были, допустим, в 1521-м…

Впрочем, самая большая загадка, самое большое чудо, на мой взгляд, в том, что Венеция вообще существует. Начинавшаяся в конце V века, когда жители из северной Адриатики и Падуи, спасаясь от нашествия гуннов, заселили небольшие островки обширной лагуны и официально возникшая 25 марта 421-го года на этих низких песчаных берегах, на деревянных сваях, захлёстываемая наводнениями, испытавшая победы и поражения в войнах, — она продолжает торжественное плаванье по волнам Времени, поражая всех своей Красотой!

НУ, КОГО ЕЩЁ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ СУДЬБЕ МОГ Я ПОЗДРАВИТЬ ВОТ С ТАКИМ, 1600-ЛЕТНИМ, ЮБИЛЕЕМ?!

* * *

МЫ ПРОЩАЛИСЬ с ней, когда над лагуной уже взошла луна. Фонари на прикованных цепями друг к другу сваях освещали путь катерам, а «безработные» гондолы очень напоминали связанных нервных коней, которые, толкают друг друга и рвут поводья…

И звучал в душе Афанасий Фет:

Лунный свет сверкает ярко,

Осыпая мрамор плит;

Дремлет лев святого Марка,

И царица моря спит…

И вторил ему Александр Блок:

На башне с песнию чугунной

Гиганты бьют полночный час.

Марк утопил в лагуне лунной

Узорный свой иконостас…

И мне было очень важно это ощущение не вспугнуть…

Вот так и возник наш фильм, который мы назвали — «Венецианская сюита»…