![]()

Из всех пороков был он, по собственному признанию, более всего снисходителен к блуду и презирал бездарность. Без конца менял автомобили. Выпускал весёлые книжки. Восьмидесятилетним в третий раз женился, причём — на молоденькой, и потом утверждал, что стал «домосексуалистом». Острил бесконечно…

Вспоминая…

О Гоголе и Петербурге, о Евгении Евтушенко, Юрии Нагибине и Никите Богословском

Лев Сидоровский

1 АПРЕЛЯ

1 АПРЕЛЯ

«НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ…»

Николай Васильевич Гоголь родился

1 апреля 1809 года в Сорочинцах,

а великим писателем стал в Санкт-Петербурге

ЭТОТ девятнадцатилетний мечтатель явился на невские берега после окончания Нежинской гимназии высших наук в декабре 1828-го вместе со своим другом Александром Данилевским. Близ границы города, на постоялом дворе, они прочитали адрес, по которому сдаются квартиры: дом Трута… Заглянем в справочник: «Дом Трута. Старый адрес: 3-я Адмиралтейская часть, 4-й квартал, № 234. Нынешний: канал Грибоедова, № 72. Дом перестроен». Гоголь нанял комнату на последнем, четвертом этаже, утешаясь тем, что воздух вверху гораздо чище и здоровее…

Однако уже через несколько дней, дорогой читатель, оба перебрались в дом купца Галибина: 3-я Адмиралтейская часть, 2-й квартал, № 130 (ныне — Гороховая, 46). За две небольшие комнаты и общую с хозяйкой кухню платили восемьдесят рублей в месяц. Гоголю это было явно не по карману: с устройством на службу долго ничего не получалось, а родительница, у которой было ещё три дочери, могла посылать из Васильевки сыну лишь самую малость. Поэтому — в поисках жилья подешевле — за короткий срок поменял несколько квартир…

В апреле 1829-го поселился на Большой Мещанской, в доме каретника Иохима: 2-я Адмиралтейская часть, 2-й квартал, 78 (сейчас — Казанская, 39). И потом его Хлестаков заявлял: «Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты…». Перебивался с воды на хлеб. Публикация под псевдонимом «В. Алов» стихотворной идиллии «Ганс Кюхельгартен» вызвала в журналах такие резкие отзывы, что юный автор забрал у книготорговца все оставшиеся экземпляры и сжёг… Следующий его адрес — на Екатерининском канале, у Кокушкина моста, в громадном доме богатого купца и ростовщика Зверкова (ныне — канал Грибоедова, 69/18). Этот район Гоголь запомнил надолго:

«Запах капусты валит из всех мелочных лавок. Ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что решительно невозможно здесь прогуливаться…»

Он так и не смог полюбить каменную красоту Петербурга, часто болел, мёрз зимой и летом, страдал без солнца. Испытывал приступы такой тоски, что, подобно Поприщину из «Записок сумасшедшего», уткнувшись в подушку, шептал: «Матушка, спаси твоего бедного сына!» Чтобы вернуть душевное равновесие, начинал вспоминать: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!..». Так складывались «Вечера на хуторе близ Диканьки»… А потом выйдет сборник «Миргород», где рядом окажутся «Тарас Бульба» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — и читатель ощутит, во ЧТО выродились потомки вольных казаков — тех, что защищали родину от иноземцев и для которых не было ничего священней, чем узы товарищества…

Ну а далее были у него другие адреса: Офицерская, дом Брунста; в Новом переулке (который сейчас носит имя Антоненко) дом Демут-Малиновского; и наконец дом на Малой Морской, где Николай Васильевич на третьем этаже занимал две небольшие комнаты окнами во двор… Здесь собирались его нежинские земляки. Сюда приходили Плетнёв, Жуковский, может быть — Пушкин… Отсюда знаменитым писателем в 1836-м Гоголь уехал за границу…

* * *

ЧТО ЖЕ Петербург в его жизни значил? Когда-то Герцен обронил очень точное замечание — о том, что:

«у народа, лишённого общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести».

Как бы наиболее честные и талантливые люди России ни искали иных путей, вся здешняя жизнь толкала их на писательское поприще: вспомним, например, Лермонтова, который до конца дней носил офицерские погоны и всегда стремился их скинуть; вспомним Грибоедова, который так старался сбросить дипломатический мундир… И у Гоголя путь в писательство Петербургом того времени был просто-напросто предопределён… Столичная казёнщина, муштра, весь здешний уклад выкидывали маленьких людей из жизни безжалостно. И, чтобы удержаться, надо было искать свой путь. Так случилось и у Гоголя…

С юных лет ощущал он в себе силы необыкновенные и, думая о своём предназначении, еще в 1827-м писал:

«Может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге, по крайней мере, такую цель начертал я уже издавна. Еще с самых времён прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимой ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу… Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества».

Вот с какими мыслями юноша отправлялся в Петербург… И, между прочим, свое столичное жильё планировал в самых радужных тонах:

«Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, в той весёлой комнатке окнами на Неву, так как я всегда думал найти себе такое место…»

Увы, проследив петербургские адреса Гоголя, понимаем, что подобной «весёлой комнатки» у него никогда не было, что жил он в стороне от центральных улиц — среди чиновников, мещан, людей скромного достатка, населяющих доходные дома вроде дома Зверкова… Очень долго не находил места службы. Только спустя год по протекции за тридцать рублей в месяц получил должность писца в одном из департаментов министерства внутренних дел. Затем — такое же место в департаменте уделов. Всё это — служба из-за куска хлеба, в самом прямом смысле слова. Ярко одарённая натура, он, естественно, мучился, страдал, искал иное поприще. Попытался устроиться в театр — тщетно. Наконец с помощью Плетнёва получил преподавательскую кафедру в Патриотическом институте, затем — в Университете. Собирался писать «Всеобщую историю», потом — «Историю средних веков». Всё не то, не то…

И вот «Отечественные записки» публикуют его повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» — пока это сочинено только для денег, без особого расчёта на успех. Впрочем, даже когда вышли «Вечера на хуторе близ Диканьки», литератором себя до конца не ощущает: ещё думает о педагогической и исторической карьере. И все-таки жизнь привела к писательскому столу: ну не было в Петербурге для Гоголя поприща более достойного…

Поразительная вещь: мы всегда ощущаем молодость Лермонтова, даже молодость Пушкина, однако в обиходе почему-то редко понимаем, насколько молод был Гоголь… Но давай, дорогой читатель, задумаемся: Гоголь прибыл в Петербург девятнадцатилетним и уехал отсюда заграницу всего в двадцать семь лет, имея уже за плечами и «Миргород», и «Вечера на хуторе близ Диканьки», и «Арабески», куда вошли «Петербургские повести», и «Ревизор». По сути, впереди оставались одни «Мёртвые души», которые он начал, кстати, тоже на берегах Невы… В двадцать семь лет уже встал во главе русской литературы — и это ему дал Петербург. Да, Петербург дал Гоголю ощущение казённого города, понимание жизни во всей России, представление о собственном предназначении… Восемь лет, проведённые здесь, сформировали из него гениального русского писателя…

* * *

ШИРОКО известны стихи Маршака:

Давно стихами говорит Нева.

Страницей Гоголя ложится Невский.

Весь Летний сад — «Онегина» глава.

О Блоке вспоминают Острова,

А по Разъезжей бродит Достоевский…

Все очень здОрово, но вот строка о Гоголе при всем внешнем соответствии не точна. Невский проспект — вовсе не гоголевское место в Петербурге, хотя у него и есть повесть с таким названием. В самом деле: кто из его героев ощущает себя на Невском, так сказать, в своей тарелке? Только пошляки, только небокоптители — вроде офицера Пирогова или майора Ковалёва… Все остальные переживают здесь либо трагедию, либо печальное перерождение. На Невском разбивается счастье художника Пискарёва. Переселившись сюда, потерпел крах как творческая личность другой художник, Чертков. Не зря же Гоголь восклицал:

«О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нём, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!».

Нет, гоголевский Петербург — это Мещанские, это дальние линии Васильевского острова, это район Коломны, это Сенная площадь, то есть город, не приспособленный для счастья маленького человека… Вспомним Пушкина: «В гранит оделася Нева, мосты повисли над водами…». Или: «… И светла Адмиралтейская игла»… Прочитаем всего Гоголя: нет ни белых ночей, ни гранитных набережных — вообще Неву у него почти не найдёшь… Совсем другой город — казённый, страшный, калечащий человеческую личность. Любая, даже самая реальная картина, у Гоголя на этих улицах превращается в фантасмагорию. К примеру: Нос гуляет по Невскому проспекту, заходит в Казанский собор… Реальность перерастает в фантастику именно по той причине, что жизнь враждебна человеку, калечит, и человек в своей фантазии пытается прорваться за её пределы. Вообще гоголевский Петербург постоянно имеет тенденцию к фантастической картине, вырастающей из реальности. Вот Акакий Акакиевич поздним вечером возвращается домой:

«Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечной площадью с едва видными на другой стороне её домами, которая глядела страшною пустынею…»

Представляя город и путь Башмачкина из центра к себе, в Коломну, мы понимаем, что это — Сенная площадь. Гоголь знал её хорошо, ведь жил рядом, у Кокушкина моста… Да, пейзаж реальный, но — одновременно — и фантастический: «… с едва видными на другой стороне её домами» — так писатель подготавливает нас к тому, ЧТО совсем скоро, через несколько мгновений случится с Акакием Акакиевичем в столь враждебном ему городе… Отсюда, от Гоголя, берёт начало и Петербург Достоевского, и Петербург Блока…

В «Петербургских записках», опубликованных в 1836-м, есть удивительные строки:

«Когда взошёл я на Адмиралтейский бульвар, — это было накануне светлого воскресения вечером, — когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которою блестят две яшмовые вазы, когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны голубым туманом, строения стороны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи, и в этой лилово-голубой мгле блестел один только шпиц Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы, — мне казалось, будто я не в Петербурге. Мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где все знаю, и где ТО, чего нет в Петербурге…».

Таково гоголевское восприятие столицы Российской империи: раз красиво, значит, это уже не Петербург…

И всё-таки как великий писатель он родился и утвердился именно здесь!

живописца и скульптора (кстати, в шаге от Невского).

И сам Невский проспект, каким его в XIX веке видел писатель…

* * *

«ЕСЛИ БУДЕТ РОССИЯ,

ЗНАЧИТ, БУДУ И Я…»

ВПЕРВЫЕ я его увидел в 1958-м. Невеликий «лекционный» зальчик в ДК имени Первой Пятилетки был набит выше всякого предела, а он — молодой, высокий, исполненный таланта, смелости и артистизма, читал:

Твердили пастыри, что вреден

и неразумен Галилей,

но, как показывает время,

кто неразумен, тот умней…

А потом:

Я шатаюсь в толкучке столичной

над весёлой апрельской водой,

возмутительно нелогичный,

непростительно молодой…

А потом:

Со мною вот что происходит:

ко мне мой старый друг не ходит,

а ходят в праздной суете

разнообразные не те…

Как и все там, я был ошеломлён, потому что подобного — по содержанию, форме, исполнению — никогда прежде не слышал. Ничего о нем не зная (например, что в 18 лет, минуя кандидатский стаж, был принят в Союз писателей, а в Литературный институт — без аттестата зрелости), понятия не имел и про то, что еще в 1954-м юный бунтарь поднял голос против сталинизма и антисемитизма, а в 1957-м из Литинститута был исключен за то, что публично защищал от партийных церберов роман Дудинцева «Не хлебом единым»…

* * *

ПОПАВ по распределению в новгородскую «молодежку», я всем коллегам твердил про «гениального Евтушенко». Но, поскольку первым секретарем обкома был родной брат другого поэта, всемогущего главы ленинградской писательской организации Александра Прокофьева, который Евгения Евтушенко откровенно ненавидел, то и на берегу Волхова это имя мигом же оказалось под запретом. Естественно, мои «проевтушенковские» речи «партия» взяла на заметку, и спустя три месяца — за свой веселый в стихах новогодний опус (про «новые похождения», уже в наши дни, героя новгородских былин Василия Буслаева) — я был объявлен «агентом «Голоса Америки»» и из газеты с треском вышиблен. И надо же такому случиться, что именно тогда в городок своего детства из столицы наведался сам главный литературный погромщик Всеволод Кочетов: ему требовались «жареные факты» для эпопеи под названием «Секретарь обкома». Что ж, «американский агент под личиной советского журналиста» Кочетову оказался весьма кстати. И скоро страна сей роман прочитала. Там с секретарем Старгородского обкома, душкой-Денисовым, воюет подлый поэт-декадент (слова «диссидент» у нас еще не существовало) Птушков, за которым невооруженным глазом угадывался Евтушенко. И вот этот самый Птушков поместил в газете на Денисова пасквиль, причем — в жанре старинной «новгородско-старгородской» былины.

* * *

ДАЛЬШЕ я «исправлялся» под Ленинградом — в «районке», затем в Питере — в заводской «многотиражке». Евтушенко же в это время потрясал мир «Бабьим Яром» и «Наследниками Сталина», а на встрече писателей с Хрущевым не побоялся заявить, что негоже с помощью полицейской государственной машины навязывать народу искусство соцреализма. Его стихов знал я наизусть великое множество, читал их всем встречным и поперечным — так что, оказавшись летом 1960-го в отпуске под небесами родного Иркутска, устроил «евтушенковский» сюжет на местном телевидении, а спустя год, отдыхая в Новом Афоне, провернул на тамошней турбазе, при скоплении более пятисот слушателей, в собственном исполнении двухчасовой Вечер его поэзии…

В 1964-м, перебравшись в питерскую областную газету с неудобоваримым названием «Строительный рабочий», я там, кроме многих прочих «славных дел», однажды опубликовал на всю полосу отрывки из евтушенковской (ещё до её появления в журнале «Юность»!) поэмы «Братская ГЭС». (Мне удалось достать в Москве по блату несколько глав, причем — самых острых). Если учесть, что в Смольном лично сам первый секретарь Обкома Толстиков нахального поэта не переносил на дух (в связи с чем в интервью какой-то иностранной газете Женя заметил, что ему «запрещен въезд в Мадрид, где Франко, и в Ленинград, где Толстиков»), то к моему журналистскому «подвигу» обкомовцы отнеслись прохладно. Зато читатели в редакцию целый день звонили, благодарили, а студенты почти весь тираж этого номера в киосках скупили «на корню»…

* * *

РЕШИВ закрепить успех, я тайно, не оформив командировки, выехал в столицу и назавтра чуть свет заявился в квартиру № 22 дома № 5 по улице Черняховского. В дверь звонил долго. Наконец заспанный поэт отодвинул засов, высунулся на площадку, выслушал мой взволнованный монолог и хмуро поинтересовался: «А редакционное удостоверение имеется?» Изучив мою «ксиву», потеплел взглядом: «Прошу прощения за проверку, просто многие иностранцы хорошо говорят по-русски».

Я был приглашен в квартиру, угощен сосисками и кофе… Причем от официального тона мы избавились мигом, перешли на «ты». Захлебываясь от нетерпения выразить весь восторг от его творчества, я читал ему, одни за другими, восхищавшие меня строки. Например, вот эти:

Россия, ты меня учила

всем скромным подвигом своим,

что званье «русский» мне вручила

не для того, чтоб хвастал им.

А чтобы был мне друг-товарищ,

будь то казах или узбек,

будь то еврей или аварец,

коль он хороший человек.

Ты никого не обижаешь,

как совесть, миру ты дана,

добра Америке желаешь,

желаешь Франции добра…

И больно это мне, и грустно,

и закипает гнев святой,

когда кичатся словом «русский»

с нерусскою недобротой.

Наконец хозяин квартиры смог вклинился в мой монолог: «Да брось хвалить за старое. Вчера вечером радио в поезде не работало? Жаль!» Оказывается, накануне в Большом театре, на торжественном заседании в честь 70-летия Сергея Есенина, где присутствовали члены Политбюро и выступали многие литераторы, Евтушенко прочел (шла прямая радиотрансляция на всю страну!) стихи, в которых было не только про Есенина, но и про первого секретаря ЦК комсомола Павлова…. И тут же я услышал их в авторском исполнении:

… Когда румяный комсомольский вождь

на нас, поэтов, кулаком грохочет

и хочет наши души мять, как воск,

и вылепить свое подобье хочет,

его слова, Есенин, не страшны,

но тяжко быть от этого веселым,

и мне не хочется, поверь, задрав штаны,

бежать вослед за этим комсомолом…

Женя был возбужден: «Сказал, что надо! А на шум, который “в высоких кругах” уже поднялся, плевать…»

Да, общий язык нашли мы быстро: как-никак — земляки, ведь родина моего отца — станция Зима, где родился и в войну рос Женя. А еще он, узнав про мою новгородскую историю, сказал, что мы теперь, поскольку вместе стали прообразом мерзкого кочетовского персонажа, — «молочные братья»… Довольный тем, что «Стройраб», заодно с «Юностью», среди газет — первым в стране, опубликовал главы из «Братской ГЭС», ведь поэму «должны двинуть на Госпремию» (верно, «двинули», но — безрезультатно; кстати, среди тех, кто яростно выступил против, был питерский горком и преданная ему «Вечёрка»), Евтушенко согласился дать мне материал еще для одной полосы. Тут же сочинил письмо к читателям «Стройраба»; ответил на все вопросы настырного интервьюера; терпеливо, в обнимку с симпатичным терьерчиком по имени Федька и без оного, позировал на балконе, пока я «щелкал» своим «Зорким»… Что же касается стихов, то я выпросил их несколько, из цикла «Итальянская Италия», только-только законченного после поездки на Апеннины. Слушая интереснейшие байки про это путешествие, прочесть там сами стихи я не имел никакой возможности. Когда прощались, Женя заметил: «Вряд ли это у вас пройдет». Я заверил, что, мол, обхитрим. Однако, когда в вагоне метро стал листать страницы, приуныл: ну всё для Ленинграда «недопустимо»!..

Вернувшись в редакцию, кое-как выбрал из них три, по тогдашним питерским условиям, более-менее «проходных». Особенно понравился «Сицилийский райком». В этом стихотворении автор рассказывал, как на Сицилии, в небольшом каком-то городишке, случайно набрел он на хибарку, над которой трепетало «большевистское знамя моё». А дальше — такие строки:

… Тут словами не шибко владели,

но звучало с такой чистотой

непорочное имя идеи,

словно имя Мадонны Святой.

И я буду последним подонком,

если выбьюсь постыдно из сил,

если стану хоть малость подобным

тем, кто святость идеи забыл —

в кабинетах морёного дуба,

где к себе вызывают звонком…

Чистотой пролетарского духа

помоги, сицилийский райком!

Если я сволочей не осилю

и под дудочку их подпаду,

подведу я не только Россию —

сицилийский райком подведу.

Подчеркиваю: это было написано не в горбачевскую пору, а в самом начале брежневской, в 1965-м!

Конечно, строки: «в кабинетах морёного дуба, где к себе вызывают звонком» редактор вычеркнул решительно, рявкнув: «Во всех райкомах, горкомах, обкомах — кабинеты морёного дуба, везде к себе вызывают звонком… Заменить!» Заменить за Евтушенко?! Я помучился, попробовал и так и сяк… Наконец, сочинилось: «… Пусть порой мне приходится туго, // пусть порою я плачу тайком — // чистотой пролетарского духа // помоги, сицилийский райком…» Позвонил Жене, прочитал. Он сказал: «Хрен с вами, печатайте».

И еще одно место, в стихотворении «Итальянские автографы», редактора вывело из себя. Там было:

… И, в горле невольный комок затая,

я подписи ставил неровно,

как будто подписывал клятву, что я

не скурвлюсь, не сдрейфлю, не дрогну…

«Не скурвлюсь?!» — Возопил начальник. — «Это матерщина! Убрать!» Моя замена матерного «не скурвлюсь» на интеллигентное «не сдамся» автора тоже устроила.

Да, тот номер «Стройраба» навсегда вошел в его историю: ведь на сей раз студенты не только опустошили газетные киоски, но к тому ж (как стало известно в редакции) ходили из дома в дом по подписчикам и пробовали приобрести газету и у них…

Довольный подобным обстоятельством редактор утром объявил мне в приказе благодарность и, как всегда, отправился «за указаниями» в Смольный. Вернулся злой и тут же издал в мой адрес другой приказ, уже с выговором: «за пропаганду антисоветского творчества Евтушенко».

* * *

И ПОТОМ Евтушенко в моей жизни присутствовал постоянно. Он восхищал меня и в 1966-м — когда выступил против суда над Синявским и Даниэлем; и 21 августа 1968-го — когда послал Брежневу телеграмму с протестом, подкрепленным стихами: «Танки идут по Праге в закатной крови рассвета. Танки идут по правде, которая не газета…»; и в 1971-м — когда позвонил Андропову: «Я готов умереть на баррикадах, если Солженицын снова окажется в тюрьме…» А в 1980-м я прочитал в «самиздате» его стихотворение про «афганского муравья», полное ненависти к тому советскому вторжению и к той войне:

Русский парень лежит на афганской земле.

Муравей-мусульманин ползёт по скуле.

Очень трудно ползти… Мёртвый слишком небрит,

и тихонько ему муравей говорит:

«Ты не знаешь, где точно скончался от ран.

Знаешь только одно — где-то рядом Иран.

Почему ты явился с оружием к нам,

здесь впервые услышавший слово «ислам»?…

Встречался я с ним (не только ради очередного газетного интервью) и в Москве, и в Питере, и даже — на Куликовом поле… Однажды, осенью 1974-го, когда он вновь посетил брега Невы, провели вместе три дня. Помню, едва закинув чемодан в отель, сразу потащил меня за собой по букинистическим магазинам. Свою страсть объяснил на ходу:

— Пытаюсь восполнить недостатки образования. Было военное детство. Чуть ли не с восьми лет работал: то в колхозе, то на лесоповалах, то в геологоразведочных экспедициях. Хороших библиотек там, в тайге, не существовало. И вот теперь лихорадочно стараюсь наверстать упущенное. Вообще считаю, что писатель прежде всего должен быть хорошим читателем. Плохой читатель хорошим писателем станет едва ли…

Тут же постарался мне втолковать, что «Пушкину, который был велик в своей многогранности, Баратынский, который тоже был велик в своей сконцентрированной суженности, не уступает»…

Через неделю после его отъезда вдруг входит в мой редакционный кабинет нарочный из столицы, передает записку:

«… Тетрадь в красном переплете, из которой я в гостинице читал стихи, бесследно пропала, в чемодане я ее не обнаружил. Для меня это трагедия, так как многих стихов, записанных туда, не помню. Век буду благодарен! Женя Евтушенко».

Ох, устроил я в Питере аврал: сперва перерыли вверх дном отель «Европейский», потом — Московский вокзал… Тщетно. Звоню ему: мол, нет тетради, и слышу на том конце провода:

«Слава богу, только что нашлась. Оказывается, в кармане пальто спокойно лежала. Прости, друг, за нервотрепку…»

* * *

ЛЕТОМ 1983-го, когда он снимал фильм «Детский сад», при встрече пояснил:

— Война осталась во мне навсегда. Стихи о войне стал писать ещё в детстве, но писал их, в общем-то, по книгам, черпая какие-то ассоциации из чужих стихов — Симонова, Суркова, Алигер, Берггольц… Мне казалось: раз сам не воевал, то войну знаю плохо. И только много позднее понял, что тоже был частью того народа, который сражался в Великой Отечественной, — и не только я, но и всё наше с тобой поколение мальчишек военной поры. Так стал писать о своём детском опыте. А сейчас на «Мосфильме» об этом же ставлю картину «Детский сад». Название — строка из песни, которая прозвучит с экрана: «Защити детей своих, страна! Стала детским садом им война…»

И потом в фильме увидел я город моего детства Иркутск, причём одна из основных массовых сцен снята на хорошо мне знакомой 3-й Красноармейской улице, потому что сам-то я жил буквально за углом…

* * *

ВЕСНОЙ 1991-го, оказавшись под американским небом в гостях у давнишнего приятеля — редактора филадельфийской газеты «Мир» Иосифа Винокурова, я в первую же ночь чудом не сгорел на пожаре. Евтушенко, который тогда тоже был в Филадельфии, узнав о нашей беде (он был с Иосифом знаком), уже назавтра позвонил с горячими словами поддержки. И хотя, побывав в огне, потрясение испытал я немалое, однако новые стихи, которые по телефону прочитал Женя, тоже взволновали весьма. Это была «Баллада о Твардовском», некоторые строки которой запомнил сразу. Например — о том, как в стране изничтожали «безродных космополитов»:

… Крестьянам кукиш мраморный свой сунув,

вождь с пьедесталов каменно глядел,

и суковатой палкой пьяный Суров

грозил космополитам в ЦДЛ,

а после — исключённые абрамы

ему писали по дешёвке драмы…

Вот так, одним штрихом, по-снайперски изобразил мерзкое время, когда, в частности, абсолютный подонок от литературы, алкаш и погромщик по фамилии Суров получал одну за другой — как якобы автор — Сталинские премии за пьесы, которые на самом деле написали отовсюду изгнанные «космополиты»: Александр Шейнин, Николай Оттен, Яков Варшавский…

* * *

НИЧЕГО не хочу говорить про его некое, ну что ли, «пижонство», любовь к саморекламе, к пёстрым рубахам и пиджакам — вообще ко всему тому, про что столь ехидно написал один из моих собратьев по перу:

«Вот Евтушенко в гостях у Пикассо, тот предлагает ему на выбор в подарок любую из четырёх недавно написанных картин; Евтушенко заявляет ошеломлённому мастеру, что предпочитает его картины «голубого периода» Вот Евтушенко встречается с президентом Никсоном перед его поездкой в СССР — и начинает буквально надиктовывать ему речь, которую следует произнести по советскому телевидению: про дух Эльбы, про 20 миллионов погибших на войне… Никсон едва успевает за мыслью поэта. А вот Жаклин Кеннеди рассказывает Евтушенко, что в Далласе, в тот момент, когда стреляли в её мужа, почувствовала себя Анной Карениной перед поездом. А вот деверь Жаклин, Роберт Кеннеди, признаётся Евтушенко, что хочет стать президентом единственно, чтобы найти убийц своего брата. А вот — смена кадров — Марлен Дитрих заезжает к Евтушенко в московскую квартиру и устраивает стриптиз. А вот его целует Мэрилин Монро. А вот Пазолини зовёт его на роль Христа в «Евангелие от Матфея». А вот он купается в море, начинает тонуть — и его вытаскивает на берег не кто иной, как Федерико Феллини. А вот его, Евтушенко, номинируют на Нобелевскую премию. Сначала один раз, потом другой…»

Да, всё это — правда. И, в то же время, — какая это, в общем-то, ерунда в сравнении с его Талантом и Порядочностью.

Помните, в «Молитве» — прологе «Братской ГЭС», он обращался к Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Блоку, Маяковскому, Есенину и Пастернаку с просьбой поделиться с ним своим творческим своеобразием и гражданственностью? Что ж, похоже, они его просьбам вняли. И он вправе был написать, что «поэт в России больше, чем поэт». И даже — что «моя фамилия — Россия», а Евтушенко — псевдоним…»

Ну, какой ещё советский или российский поэт может похвастаться столь воистину богатейшим литературным наследством? Двадцать поэм, шестьдесят два поэтических сборника (многие из которых, особенно — с дарственными автографами, я бережно храню), три романа, две повести и шесть книг публицистики. Пять раз выпускал собственные собрания сочинений — общей численностью в восемнадцать томов. Вдобавок шесть томов — на английском. У него три личных диска. На его стихи Шостакович написал «Тринадцатую Симфонию» и Кантату «Казнь Степана Разина». И есть рок-опера «Идут белые снеги». И на его же строки — восемьдесят шесть замечательных песен. (Ну, вспомните хотя бы: «Хотят ли русские войны…» Или: «А снег идёт, а снег идёт, и всё вокруг чего-то ждёт…» Или: «А кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня…»). В фильме «Взлёт» достойно сыграл Циолковского. Два фильма поставил сам. Подготовил и выпустил антологию «Строфы века», в которой — восемьсот семьдесят пять авторов! А в начале 2000-х вышла уникальная книга: «Весь Евтушенко», где стихи занимают 11 165 страниц и «весят» почти три килограмма!

Побывал в девяносто шести странах (причём о каждой сложил стихи, а то и поэмы), последние годы преподавал в США, но, где бы ни находился чисто географически, всей своей сутью всё равно оставался с Россией.

Так было всегда.

И, в частности, когда в 1991-м, в ночь на 26 декабря, в Кремле был спущен государственный флаг СССР, а он там, на Красной площади, смотрел на это сквозь слёзы:

Прощай, наш красный флаг…

С Кремля ты сполз не так,

как поднимался ты —

пробито,

гордо,

ловко

под наше «так-растак»

на тлеющий рейхстаг,

хотя шла и тогда

вокруг древка мухлёвка…

……………………………………

… Лежит наш классный флаг

в Измайлово врастяг.

За доллары его

толкают наудачу.

Я Зимнего не брал.

Не штурмовал рейхстаг.

Я — не из «коммуняк».

Но глажу флаг и плачу…

И когда потом с надеждой думал о будущем своей Родины:

… Все в мире сущие народы

вздохнут, и Мать-Земля сама

с Россией пушкинской свободы

и сахаровского ума.

И когда уже незадолго до своей кончины с комком в горле вглядывался на телеэкране в шествие «Бессмертного полка»:

… И не иссякнет Русь, пока

течёт великая река

из лиц «Бессмертного полка».

Когда-то, давным-давно, он страшился увидеть себя будущего в стареющем профессоре, забывшем элементарные правила деленья и молча уходящим из аудитории и жизни:

Уже и сам он, как деревья, белый,

да, как деревья, совершенно белый,

ещё немного — и настолько белый,

что среди них его не разглядишь.

А в одном из последних интервью сказал, что «красиво стареть — это значит не терять искр в глазах и совести в сердце».

У него так и получилось. Да, прожил невероятно насыщенные восемьдесят четыре года, пройдя непростой путь от сибирской станции Зима до Талсы, нефтяного, ковбойского городка в Оклахоме, где догорала его мировая слава.

И упокоился рядом с Борисом Пастернаком.

… Быть бессмертным не в силе,

но надежда моя:

если будет Россия,

значит, буду и я.

Уверен, что это его очень давнее предчувствие — справедливо.

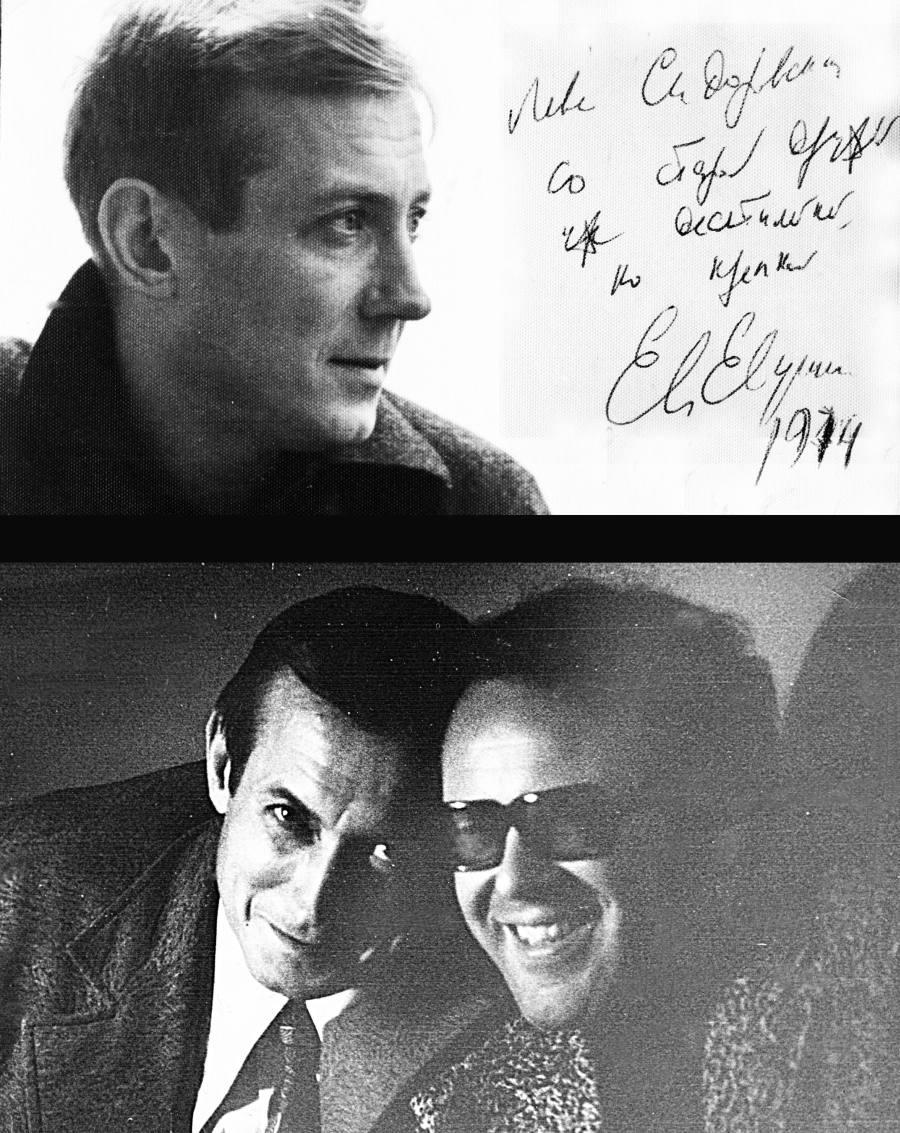

А подписан снимок позже.

Фото Льва Сидоровского

Мы — в октябре 1974-го

* * *

3 АПРЕЛЯ

КОМУ ОТКЛИКАЕТСЯ ЭХО?

Слово о Юрии Марковиче Нагибине,

который родился 3 апреля 1920 года.

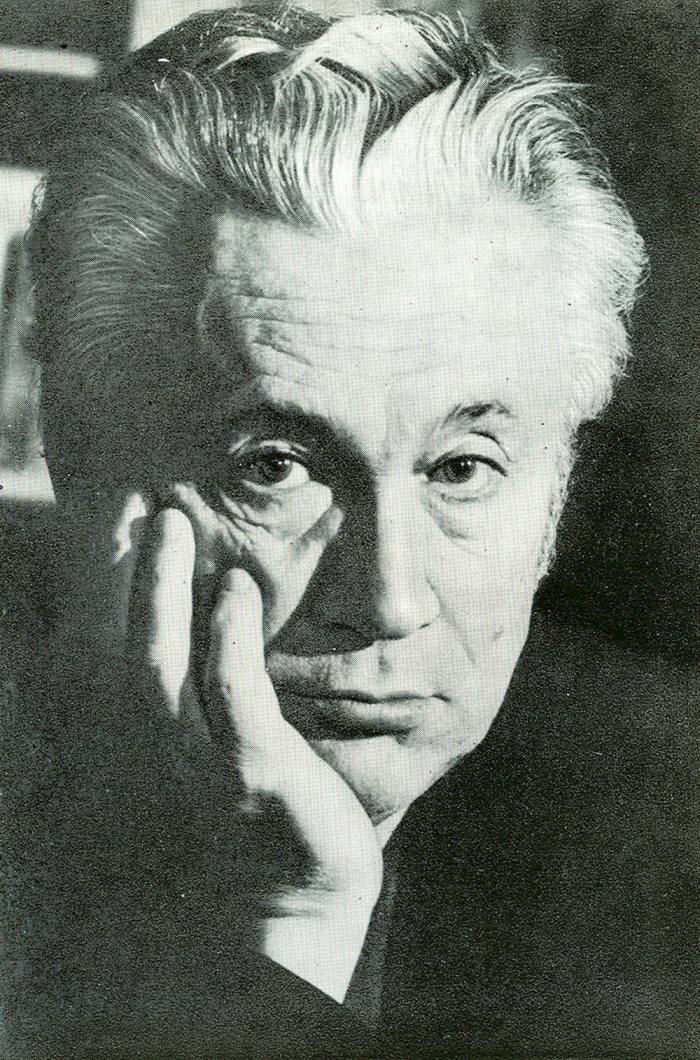

НАГРЯНУВ к Нагибину в Пахру осенью 1971-го, я, дорогой читатель, слава Богу, застал хозяина этого добротного дома, когда уже обязательные три странички (ежедневная норма) очередного рассказа были завершены. В просторной мансарде-кабинете он как раз только что поднялся из-за огромного письменного стола и выглядел усталым. Хотя возрастом лишь перешагнул на шестой десяток, обильная седина и тяжелые мешки под глазами всё ж выдавали, что хлеб популярному сочинителю дается совсем не просто. И у меня невольно вырвалось: мол, что, Юрий Маркович, трудно быть писателем?.. Лицо Нагибина чуть заметно передёрнулось от тика (память о фронтовой контузии) и, наверное, по той же причине подменяя в речи звук «л» на «в», он ответил неспешно и задумчиво:

— Когда-то, еще до войны, «Литературная газета» печатала на своих страницах шутливую литературную энциклопедию. Слово «литература» в ней объяснялось так: «непосильное занятие». Действительно, казалось бы, непосильное занятие — ИЗ СЛОВ СОЗДАВАТЬ ПОДОБИЕ ЖИЗНИ. Но эти муки слова, в конечном счете, прекрасны. Когда некоторые литераторы без конца жалуются на тяготы своей жизни, они, на мой взгляд, либо лицемерят, либо профессионально неполноценны. Трудно ли быть писателем? А человеком разве быть просто? А быть добрым? Если тебе дана доброта, значит, не трудно. Так же и в нашем деле: коли тебе дано это оружие — справляйся… Помню, однажды в «Пионерской правде» разные литераторы отвечали на вопрос: кем бы вы хотели стать, если бы не были писателем? Виктор Драгунский, кажется, хотел в таком случае стать бакенщиком, чтобы помогать судам расходиться на тёмной воде. А я признался, что если бы не был писателем, то хотел бы им быть. И, если говорить совсем серьезно, ответил тогда честно. Да, случается, что работать трудно, но это совсем не значит, что трудно быть писателем. Это всё равно, что сказать: трудно быть самим собой…

* * *

ПИСАТЕЛЕМ он стал под влиянием отчима, забытого ныне литератора Якова Семеновича Рыкачёва, сумевшего пробудить в пасынке вкус к словесному творчеству. Эта вдруг проявившаяся страсть переборола даже главную мечту — стать футболистом, которая, впрочем, обуревала многими соседскими мальчишками из их типичного московского двора близ Чистых прудов. И мама, Ксения Алексеевна, по происхождению — дворянка (что тогда, естественно, тщательно скрывалось), которая в его творчестве стала прообразом многих женщин, тоже направляла сына в жизнь сильной и чуткой рукой. Это ее подлинные слова повторяет в повести «Павлик» мать Чердынцева, когда сын сообщает об эвакуации своего института из Москвы в Алма-Ату: «Немножко далеко от тех мест, где решаются судьбы Родины и человечества». И Павлик едет в прямо противоположную Алма-Ате сторону — туда, где война… Вот и Юрий, студент сценарного факультета ВГИКа, который успел перед самой войной опубликовать свои первые рассказы, после этих маминых слов вместо казахской столицы отправился на Волховский фронт…

Первая его книжка (которая вышла после того, как вторично контуженный автор был подчистую комиссован) так и называлась: «Человек с фронта». Потом последовали другие — «Большое сердце», «Две силы», «Зерно жизни»… В конце соро-ковых подружился с Андреем Платоновым и «заразился» им настолько, что, как напишет позднее, «целый период моей литературной учебы состоял в том, что отчим вытравлял Платонова из моих фраз». В связи с этим мне с горечью говорил:

— Увы, очень немногие молодые литераторы способны отказаться от подражания. Но это — вроде коклюша, детская болезнь так сказать роста. Куда страшнее графоманы, которые не только бесталанны, но и, как правило, наглы и обидчивы. Одна такая тётя с пухлой рукописью, приехавшая откуда-то из-под Ташкента, вот эту мою дачу несколько дней держала буквально в осаде… Да, некоторые считают, что стать писателем ничего не стоит — были бы решимость да бумага с чернилами. Однажды некто мне так и заявил: «Очень хочу стать писателем, но не знаю, что писать…» Дикое признание…

Что же касается самого Нагибина, такой проблемы — поиска темы — для него не существовало:

— Если ты обречён на наше дело всей жизнью, тема есть всегда: любовь, дружба, Родина, пережитое… И есть твоё детство, твой город, твоя улица, твой дом… И есть память о войне… Ты живой человек — в живом мире. И всё, чем живет писатель, — его вечная тема…

* * *

ЕГО творчество отличала некая «цикличность»: большой военный цикл, богатейшая серия так называемых (по давней литературной традиции) «охотничьих» рассказов, автобиографические «Чистые пруды» и «Книга детства», наконец, «Вечные спутники» — рассказы и маленькие повести о писателях, музыкантах и художниках прошлого. Написав немало повестей, сам себя всё же числил новеллистом, утверждая, что вся его «физиология органически чужда долгописи». Званием рассказчика гордился:

— Писание рассказов в непосильном деле литературы непосильно вдвойне. Зато — ни с чем не сравнимая радость, если хоть в какой-то мере удаётся сказать в малом о большом…

Мучился сомнением: «Не притупились ли мои изобразительные средства?» Не мог позволить себе работать на одном приёме:

— Постоянно думаю над свежестью выражения тех тем, которые во мне живут, стараюсь обновлять в себе впечатления жизни. Считаю, что писатель для пользы дела должен ездить из года в год в одно место. Для меня такими необходимыми местами стали Мещера, Плещеево озеро, Пушкинские горы, Ленинград… И вот в Африку повадился. Из года в год накапливаются новые наблюдения, ассоциации. Отсюда могут рождаться новые образы, может прорезаться новый голос… Знаете, есть такие бездарные соловьи, которые тянут всегда на одной ноте, а есть совсем другие, у которых уйма нот, бездна мелодий! Вот к ним-то и стоит стремиться…

Что его в профессии особенно радовало и, наоборот, огорчало?

— Радостно, когда чувствую, что выстраданное перенесено на бумагу и соответствует твоим переживаниям, что наболевшее вылилось в слово. То, что ты считал важным и нужным людям, увидело свет — это ощущение значит гораздо больше, чем любой, даже самый хвалебный критический отзыв. А сам выход книги — это уже второе, хотя тоже приятно… Огорчает — если неудача. Если был близок к победе, но вот не хватило воли или просто мастерства, не смог дотянуть до нужной выразительности и силы… Особенно много мук приносит работа в кинематографе, хотя по моим сценариям поставлено почти три десятка фильмов…

Да, он считался удачливым киносценаристом. Ну, вспомни, дорогой читатель, лишь малую часть нагибинских фильмов: «Ночной гость», «Председатель», «Девочка и эхо», «Стюардесса», «Бабье царство», «Директор», «Чайковский», «Дерсу Узала», «Красная палатка», популярная трилогия о гардемаринах… В общем, казалось бы, живи и радуйся! Однако далеко не всё было так просто. Например, в разгар съёмок знаменитого «Председателя» Нагибина обвинили в клевете на советских колхозников, что для Юрия Марковича закончилось инфарктом… А когда снимался «Директор», погиб Евгений Урбанский… Конечно, хорошо, что фильм «Дерсу Узала» получил «Оскара», но только — за режиссуру, хотя во многом успех был предопределён сценарием… А уже перед самыми-самыми съемками «Красной палатки» пришлось Нагибину, по требованию итальянского спонсора, спешно сочинять роль для Клаудии Кардинале…

— Особой творческой поры, так сказать, «болдинской осени» у меня нет. Каждое утро после завтрака сажусь к этому письменному столу. Случается, часами не выжать ни слова. Мучаюсь, смотрю в окно, рисую разные рожи, пью кофе и, хоть ни черта не получается, знаю: получится. Вдохновение скорее свойственно поэтам, а прозаики просто работают. Надо высидеть, дождаться того момента, когда появится это самое вдохновение, которое я называю творческим состоянием… Пишу обычно от руки, потом перепечатываю, правлю, снова перепечатываю… Ежедневная норма — две-три страницы. Значит, на рассказ — неделя. Это твёрдо. Поэтому всегда точно могу назвать срок, когда сдам рукопись в редакцию. А вот недавно писал эссе (ужасно не люблю это слово, но другого нет) о Валентине Катаеве, так пришлось помучиться: мерил ежедневную работу уже не страницами, а буквально фразами. В такой миниатюре значимо каждое слово… С годами процесс писания, пожалуй, не убыстряется, а усложняется. И полное спокойствие тоже не обретается. Как сказал Хемингуэй: «До сих пор не перестаёт поражать появление солнца каждый день и чудо появления рассказа из разрозненных слов…» Наверное, хорошо, что так есть: чудо должно оставаться…

Насчет «чуда появления рассказа из разрозненных слов» мне навсегда запомнилась такая история, поведанная хозяином дома в Пахре:

— В одном сценарии были у меня мальчик и девочка, и режиссер Эрмлер попросил дописать для них диалог, чтобы раскрылись характеры. Мальчик городской, он собирает спички. Девочка сельская. Что в ответ может собирать она? Наверное, что-нибудь совсем невероятное. И вспомнился Коктебель, горы и эхо, которое в разных местах умеет откликаться разными голосами… И еще вспомнил я девочку Галю, которая в мои семь лет казалась мне образцом некрасивости, а взрослые видели в ней очарование. Потом, спустя годы, я этих взрослых понял. И, конечно же, эта девочка непременно должна была коллекционировать эхо, которое откликается не всем, а только чистым и честным… Так из маленького диалога в фильме родился самостоятельный рассказ. Он был издан уже и не помню на скольких языках, а картина «Девочка и эхо» получила массу призов, в том числе — «Гран-при» в Каннах и «Северный парус» в Локарно…

* * *

ЕЩЁ до этой встречи я однажды встречался с Нагибиным раньше, в середине 60-х, когда однажды писатель пришел к питерским журналистам вместе с очаровательной Бэллой Ахмадулиной, тогда — его женой, пятой по счету. А в Пахре познакомился я с Аллой — шестой, которую он счастливо обрёл на берегах Невы. Она с ним была до последнего мига:

— Удивительно, при всей бурной молодости Юра сохранил чистоту. Мы встретились с ним зрелыми людьми, и меня потрясло, насколько он оставался целомудренным. Это был настоящий мужчина: и любовник, и работяга, и охотник…

Кстати, лишь в зрелые годы герой моего повествования узнал, что настоящий его отец, Кирилл Александрович Нагибин, был расстрелян как участник белогвардейского восстания в Курской губернии. Перед казнью отец успел «завещать» свою беременную жену Ксению Алексеевну другу — Марку Яковлевичу Ливенталю, который Юру усыновил, а потом тоже погиб в сталинской ссылке.

О трагической судьбе этого человека мы прочли в повести «Встань и иди». К тому же в те последние годы своей жизни Нагибин вообще обнажил самые «потаённые» страницы своей биографии: вспомнил первую любовь («Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя»), весьма откровенно описал свой давнишний роман с высокопоставленной тещей («Моя золотая теща»), оставил грустную повесть-завещание («Тьма в конце туннеля») с таким финалом: «Как хочется поверить, что есть выход! Как хочется поверить в свою страну! Трудно быть евреем в России. Но куда труднее быть русским»… А уже вскоре после его кончины вышел пронзительный «Дневник», передавая рукопись которого весной 1994-го издателю для печати, Юрий Маркович признался: «Я расстегнул все пуговицы!»

Очень хочу, дорогой читатель, чтобы в нашу эпоху Интернета ты всё-таки иногда заглядывал в книжки Юрия Нагибина, а потом тоже задумывался: «А мне откликнется эхо?»

Фото автора

* * *

4 АПРЕЛЯ

ВСЕГДА — ИСКРОМЁТНЫЙ!

Вспоминая Никиту Богословского

ПЕСНИ Богословского, дорогой читатель, обожал я с детских лет — поэтому однажды, в середине 60-х, очень обрадовался возможности целый день провести в его компании. Прибыл Никита Владимирович в Питер по приглашению Дома журналиста, вечером должен был там выступать, а мне предстояло как раз то «мероприятие» вести — так что утром встретил «Красную стрелу», потом доставил маститого композитора в отель «Европейский», и далее весь день, включая обед в ресторане, прошёл в милом трёпе — и «для газеты», и просто так. Только-только разменявший свой «полтинник» маэстро был весьма боек, вальяжен, говорлив. Его мелодии, как уже сказал выше, давно кружили мою голову — вот почему пытал автора дотошно…

* * *

РОДИЛСЯ он в Петербурге, причём папа с мамой были столбовыми дворянами. Однако четырёхгодовалого сына большевики лишили и дворянского достоинства, и права наследования родовых имений в Новгородской и Тамбовской губерниях. Увы, родители рано развелись, и Никиту воспитывал отчим. С трёх лет его стали учить музыке, хотя малыш к этому испытывал стойкое отвращение. Но однажды, когда в доме собрались гости, а его отправили спать, вдруг из-за закрытой двери услышал, как мама — она была прекрасная пианистка — играла нечто волшебное (потом узнал, что это — «Первая баллада» Шопена), — и от потрясения заплакал. На следующий день сам подбежал к роялю, начал что-то «ляпать», пытаясь произвести нечто своё, и оттащить ребёнка от инструмента уже не могли. Его показали знаменитому Глазунову, и потом Александр Константинович два года по воскресеньям талантливого мальчика наставлял. На день рождения Диты Утёсовой сочинил вальс и преподнёс виновнице торжества: ему было восемь лет, ей — шесть. (Мог ли тогда Леонид Осипович предположить, что будет исполнять песни этого юнца?) К собственному пятнадцатилетию написал оперетту «Ночь перед Рождеством», которую поставили в Театре музыкальной комедии. Билетёрша долго не хотела пропускать малолетнего автора, предлагая придти с мамой в воскресенье на утренник… Вскоре здесь же появилась другая его оперетта — «Как её зовут»… Закончив «совтрудшколу», учился в музтехникуме, затем — в Консерватории. И в это же время спектакли Ленинградского театра малых форм «Уха из петуха» и «Весна на Стрелке» шли с его музыкой. А газета «Смена» публиковала его прозаические и стихотворные фельетоны. Первую песню — «Письмо в Москву» — сочинил для конкурса и вдруг услышал её на концерте Сергея Лемешева…

Когда в 1934-м после убийства Кирова остатки дворян из Ленинграда стали выдворять, местом ссылки их семейства оказалась Казань, где потом умерли и бабушка, и мама, и отчим. Ну а для Никиты власти припасли Сыктывкар. Однако он подумал: «Что, если не поеду?» Не поехал, и о нём забыли…

* * *

ПЕРЕБРАВШИСЬ в столицу, начал «творить» для кино. И вот однажды пришли люди на новый фильм под названием «Остров сокровищ», а там отважная девушка Дженни поёт песенку, по содержанию — очень даже героическую, но пронизанную солнечным лиризмом: «Я на подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза. Я тебя провожала, но слёзы сдержала, и были сухими глаза…» Время было суровое, война представлялась неминуемой, и поэтому всё это звучало, как заклинание: «… Если ранили друга, сумеет подруга врагам отомстить за него». А следом в другом фильме, который назывался «Истребители», рождалось широкое и нежное: «В далёкиё край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят…» И люди в зале вместе с молоденьким Марком Бернесом беззвучно повторяли: «Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд…» А в «Большой жизни» возникало раздольное: «Спят курганы тёмные, солнцем опалённые, и туманы белые ходят чередой…». И люди сердцем откликались тоже: «Через рощи шумные и поля зелёные вышел в степь донецкую парень молодой…» Он оказался счастливчиком, умеющим в своей душе услышать мелодии, и какие!..

И на войне измученные воины, в минуты отдыха посмотрев фильм про Александра Пархоменко, потом мечтательно напевали: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и обнять любимую свою…» А однажды на простыне, заменившей им киноэкран, появилась низкая землянка, монотонно капал дождь в подвешенную к потолку жестянку, и из шума падающих капель возникала грустная мелодия: «Тёмная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают…» Боже! Как эта песня помогала людям ж д а т ь — и на фронте, и в тылу… Я тогда был мальчишкой, но до озноба помню, какая стояла в кинозале тишина — благоговейная… А от Богословского теперь узнал, что мелодия, оказывается, явилась ему мгновенно — это заняло ровно столько времени, сколько песня звучит на экране… Еще там была другая, озорная — про «шаланды, полные кефали» и Костю-моряка, которую мы, мальчишки военной поры тоже обожали… Самым же ценным для композитора стало вот что. Когда фильм «Два бойца» был завершён, «Тёмную ночь» записали в студии граммофонных пластинок. После стали пластинку испытывать. Вдруг — какой-то хрип. Взяли вторую-то же самое. Поставили третью, пятую, седьмую — брак. Оказалось, что испорчена матрица: девушка-техник, записывая песню, горько плакала, и матрица была обильно полита её слезами…

* * *

И СКОЛЬКО же песен подарил он нам потом! Ну как можно забыть их, например — вот эту: «Только глянет над Москвою утро вешнее…» Или другую: «Днём и ночью, милый, помни обо мне…» Или вот эту: «Эх, путь-дорожка фронтовая…» Всего создал их более трехсот, а вообще написал музыку к ста девятнадцати фильмам и восьмидесяти спектаклям. Порой возникали подлинные шедевры — вроде вальса из «Разных судеб» («С детских лет стать взрослыми спешили мы, торопили школьные года…») и оттуда же — романса («Почему ж ты мне не встретилась, юная, нежная…») И инструментальная музыка для кино у Богословского превосходна — ну вспомните хотя бы, как озорна она в гениальной гайдаевской ленте «Пёс Барбос и необычный кросс»… А ещё у героя моего повествования — восемь симфоний, симфо-повесть «Василий Тёркин», два струнных квартета, музыкальные драмы «Незнакомка» и «Балаганчик», балет «Королевство кривых зеркал», одноактная опера «Соль», семнадцать оперетт и музыкальных комедий.

Однако и ему в сталинскую эпоху за «чуждую советскому человеку музыку» доставалось. Например, «Правда» писала: «Чем же объясняется успех произведений Никиты Богословского «Тёмная ночь» и «Шаланды, полные кефали»? Если это и музыка, то — блатная…» Ну а в грозном постановлении ЦК ВКП (б) от 4 сентября 1946 года, разгромившем вторую серию кинофильма «Большая жизнь», по поводу песни Богословского утверждалось, что она «проникнута кабацкой меланхолией и чужда советским людям». И это — про целомудренное чудо на слова Алексея Фатьянова (он всегда сочинял с хорошими поэтами): «Как это всё случилось? В какие вечера? Три года ты мне снилась, а встретилась вчера…» Сам композитор в связи с такими обвинениями высказался однозначно: «Я очень люблю свою родину, но значительно меньше находящееся в ней государство». Позднее до конца сформулировал своё кредо: «Может быть, это стыдно, но я никогда не интересовался страной. Все мои мысли были направлены на творческое благополучие и на свою судьбу в этом мире, который я воспринимал иронически. В духовном плане у меня не было драм и трагедий. Только ясное, радостное ощущение жизни, праздник бытия».

* * *

КОНЕЧНО, был он сибаритом, эгоистом и прежде всего очень заботился о собственном покое. Поэтому, наверное, когда умер отчим, к которому относился с большим уважением, на похороны не поехал. Не простился и со старшим сыном — Кириллом. А с младшим — Андреем, композитором и поэтом, автором песни «Рисуют мальчики войну», практически не общался… Соперников старался метким словцом враз обезоружить. Остроумен был невероятно, и я тогда в отеле ощутил это мигом… Например, когда упомянул, что в этом же люксе недавно брал интервью у великого танцора Махмуда Эсамбаева, Богословский вздохнул: «Жалко сироту Махмуда. Папаха у него есть, а мамахи нет». Потом по поводу Хрущёва, недавно скинутого со всех постов, усмехнулся: «Кукурузвельт!» А в ответ на мои слова — мол, есть надежда, что вечером в Домжуре зрительный зал будет набит до отказа, хохотнул: «Надежда умерла последней. Значительно позже, чем её супруг Владимир Ильич».

* * *

ПОСКОЛЬКУ на горизонте маячило Первое апреля, а рядом находился этот общепризнанный «король розыгрыша», завёл я, естественно, разговор о разных широко известных его проделках. Он сразу пояснил, что розыгрыш — это «театр для себя», причём разыгрывает только друзей, обладающих чувством юмора, и никогда — женщин. А «самый первый и самый длительный» его розыгрыш имел начало, оказывается, еще в детстве.

Однажды дома в телефонном справочнике увидел: «АНГЕЛОВ Ангел Ангелович». Набрал номер и вежливо попросил: «Чёрта Чёртовича можно?» Его обругали, бросили трубку… Минуло почти полвека. Недавно, оказавшись в Питере, опять листал телефонную книгу, и вдруг — как привет из детства: «АНГЕЛОВ Ангел Ангелович»! Ну, конечно же, не отказал себе в удовольствии. Набрал номер и вежливо попросил: «Чёрта Чёртовича можно?» И услышал в трубке скрипучий старческий голос: «Ты ещё жив, сволочь?!!»

Я поинтересовался, какой розыгрыш по времени самый-самый последний. Богословский кивнул в сторону огромной фарфоровой вазы, возвышавшейся в углу:

— Сегодня оставлю в этом сосуде письмо, написанное по всем правилам дореволюционной орфографии. Вот оно, полюбуйтесь! В письме сообщаю, что приехал на родину туристом из Парижа, куда эмигрировал после революции; что никого из родственников в живых уже не застал; что хочу перед скорой смертью поделиться большой тайной. В Гатчинском парке есть могучий дуб, который знают все местные старожилы. В двадцати метрах прямо на восток от этого дуба, на глубине двенадцать метров, зарыта шкатулка Лукутинской фабрики, в которой хранятся фамильные бриллианты и несколько казначейских билетов, а также акций страхового общества «Россия»… Заверяю вас, завтра же, протирая вазу, письмо обнаружат, и потом в Гатчинском парке появятся люди с лопатами…

И действительно: отправляясь на Моховую, в ещё старый наш Дом журналиста, откуда путь композитора к полуночи прямиком лежал на Московский вокзал, Богословский письмо в вазу опустил.

Потом он был в ударе — рассказывал, играл, пел… Когда всё закончилось и самые признательные зрители, благодаря бенефицианта, толпились за кулисами, директор Домжура Черкасов протянул композитору билеты: «Никита Владимирович, как вы просили, — два в СВ. А кому второй-то?» «Кому второй? — Улыбнулся Богословский. — А с ним я сделаю вот что…» Он медленно-медленно, работая явно на публику, разорвал второй билет, дунул и, следя за обрывками, которые разлетались по сторонам, мило пояснил: «Просто я обожаю ездить в купе СВ один, без соседа…» И всем стало за общего любимца неловко…

* * *

СПУСТЯ несколько лет, в начале 70-х, выступал он с авторами знаменитой тогда 16-й полосы «Литгазеты» в БКЗ «Октябрьский»: чёрный костюм, алый галстук-бабочка и ослепительно белые носки. В антракте, за кулисами, я увидел, как, развалившись в кресле и положив ногу на ногу, демонстрирует эти носки всем подряд. Я ему: «Здравствуйте, Никита Владимирович!» Он мне: «Привет! Хороши носочки? Как председатель общества «СССР — Франция» могу по блату подсказать адресок… Не теряя времени, мчите в Париж, а там, как раз супротив Консьержери, рядом с ресторанчиком «Квазимодо», в салоне «Букрэ», у мадам Дюшаль, — скажете, что от меня…»

А ведь знал, старый пижон, что нас, «простых», тогда и в Болгарию-то еле-еле выпускали…

* * *

ИЗ ВСЕХ пороков был он, по собственному признанию, более всего снисходителен к блуду и презирал бездарность, которая гримируется в творца. Состоял аж в четырёх творческих союзах. Как полный кавалер знака «Шахтёрская слава» без конца менял автомобили. Выпускал весёлые книжки (например, «Заметки на полях шляпы»). Восьмидесятилетним в третий раз женился, причём — на молоденькой, и потом утверждал, что стал «домосексуалистом».

Да, острил бесконечно:

«Старинный русский город Взятка»,

«Потомки про нашу эпоху будут говорить: «Времён собчаковских и отделенья Крыма»,

«В Москве улице Воровского вернули прежнее название: «Поварская». Освободившееся после переименования название я бы присвоил не улице, а стране»…

Обитал под крышей сталинской «высотки», в квартире № 44. Цифра 4 вообще преследовала его всю жизнь. И скончался искромётный Никита Владимирович, отметив девяностолетие, в 2004-м, 4 апреля. Сразу три четвёрки! Это была его самая последняя шутка…

Говорят, что фабула фильма «Ирония судьбы…» — отправка пьяного друга в другой город — это подлинная история одной из проделок Богословского.

А еще, он вроде бы пришел к С. Михалкову, одевшись во все черное, и под видом монаха заказал ему церковный гимн, за якобы хорошие деньги. И тот написал.

Великолепные эссе-мемуары. Прочитал с огромным интересом. Голосую за представление на конкурс «Автор года».