![]()

Он искал ее почти месяц. Наконец нашел!.. Девушка горько смотрела на любимого: кому она нужна такая? Без руки. Из легкого только что вынули осколок, который, как показал рентген, прошел всего в семнадцати миллиметрах от сердца. Попов с ординарцем осторожно положили ее на носилки, вынесли из госпиталя…

Вспоминая…

О Дине Шварц, Банионисе, Сосноре, о военно-полевом романе

и о тех, кто первыми водрузил Знамя Победы на Рейхстагом

Лев Сидоровский

27 АПРЕЛЯ

27 АПРЕЛЯ

Сегодня, 27 апреля, — 100 лет, как родилась

легендарная заведующая литчастью БДТ,

правая рука Георгия Александровича Товстоногова —

Дина Морисовна Шварц

А когда-то, сорок лет назад, на банкете в честь её 60-летия, я приветствовал Дину Морисовну такой «одой»:

Вошёл когда-то Гейне в моду

Тем, что воспел прелестный Гарц.

А ныне он сложил бы оду

В честь Дины Морисовны Шварц!

И Пушкин ей б дарил в волненьи

Слова, что нежны и чисты:

«Я помню чудное мгновенье —

Передо мной явилась Ты…»

И пылкий Блок в день этот самый,

Когда бы Шварц увидеть мог,

Назвал б её Прекрасной Дамой,

Поскольку в дамах смыслил Блок…

Валерий Брюсов бы к тому же

Ей посвятил в стихах роман,

Поскольку Шварц — мила снаружи,

Ну а внутри — сплошной «шарман»!..

И Маяковский слогом звонким,

Когда б дожил до этих дней,

Сказал бы мощно всем потомкам

Нет, не о Лиле, а о ней!

Почтил бы Фет её хоралом,

Бодлер — дал стих в «Юманите» —

Чтоб знали все, кто правит балом

Уж четверть века в БДТ!

Вильям Шекспир бы ей сонеты

Читал до утренней поры.

(Он, как и Шварц, любил банкеты,

Хоть там и не было икры).

Он бы добился, ведь не дурень,

Ей в Вёшенской поставить курень —

Как скромный дар за «Тихий Дон».

(Товарищ Шолохов, пардон!)

И Данте бы сказал: «Без Дины

Театр не стоит ни шиша,

Свезли бы Дину в Аргентину,

Не утопили б багажа»…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А я вот не рождён поэтом,

Не в силах словом греть, как кварц…

А если б был искусен в этом,

Сложил бы стих — в честь Дины Шварц!

27 апреля 1981 года

Лев Сидоровский

P.S. Пояснение

- Для постановки «Тихого Дона» в БДТ Шварц из романа сделала пьесу.

- По дороге на гастроли в Аргентину, куда Диночку КГБ не допустил, декорации «Истории лошади» с палубы смыло.

* * *

28 АПРЕЛЯ

«ЕГО ВНЕШНОСТЬ — ВНУТРИ,

ЕГО ЛИЦО — ВНУТРИ,

ОНО СОТКАНО ИЗ ЭМОЦИЙ!..»

Несколько моментов из моей встречи

с Донатасом Банионисом,

который родился 28 апреля 1924 года

ПОМНИШЬ, дорогой читатель, в картине «Мёртвый сезон», в самом-самом начале, с экрана говорит советский разведчик, полковник Абель. И мы боимся оторвать глаза от экрана, пропустить хотя бы одно слово — так обаятельна для нас личность этого почти легендарного человека… А потом разведчик подлинный уступает на экране место вымышленному. И мы снова не смеем оторвать взгляда от экрана: после документального киноинтервью мы безоговорочно верим актёру, потому что, помимо исполнительского мастерства, есть в нём то, чего сыграть нельзя: сила интеллекта, есть личность, которая, наверное, успех фильма и определила…

Да, нам сразу стала интересна личность актёра Донатаса Баниониса, и мы ревниво следили за всеми его последующими киноролями. Но ведь был у него ещё и театр. И когда осенью 1976-го этот прославленный театральный коллектив из Паневежиса, руководимый Иозасом Мильтинисом, вдруг прикатил в Питер на гастроли, я в первый же вечер, в спектакле по пьесе Борхерта «Там, за дверью», вдоволь насладился банионисовским Бекманом, во второй, в «Пляске смерти» по Стринбергу, — его же Эдгаром, после чего в гримёрке, выразив артисту свой восторг, напросился на встречу «для газеты». Без всякого упрашивания и вообще кокетства Донатас Иозович сказал, что ждёт меня в своём гостиничном номере «завтра в полдень»…

* * *

МОЙ старинный друг, замечательный художник-керамист Вацлавас Минкевичюс, с которым я познакомился более полувека назад, однажды, при очередной нашей встрече, проговорился, что, в 30-е годы, ещё в буржуазной Литве, под крышей Первой каунасской ремесленной школы, обучал керамическому искусству ныне знаменитых артистов — Донатаса Баниониса, Вацлаваса Бледиса и Ионаса Алякна… «Может, и вышли бы из них отличные специалисты, если бы не бегали по вечерам к Мильтинису… В общем, театр оказался сильнее…» И теперь Донатас Юозович этот факт мне подтвердил:

— Да, там, в Каунасе я родился. Папа и мама были людьми с творческой жилкой, активно участвовали в рабочей самодеятельности, хорошо пели. Вот и я, когда учился на керамиста, одновременно занимался в драмкружке. А в 1940-м на основе любительского коллектива, существовавшего при Палате труда, возник профессиональный Драматический театр, который возглавил Юозас Мильтинис. Через некоторое время театр переехал в Паневежис, и я — следом. Окончил их студию, был принят в труппу. Первой моей ролью стал Ясюсь в «Поросли» Казиса Бинкиса… С той поры столько разного переиграно в пьесах не только литовских авторов, но и Чехова, Гоголя, Островского, Симонова, Шекспира, Мольера, Пиранделло, Ибсена, Миллера, Моэма — всех не перечислить…

Дальше наш разговор протекал так.

— Знаю, дорогой Донатас Иозович, что среди ваших театральных работ критика особо выделяла Швитера в «Метеоре» Дюрренматта и Варавина в «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылина. Она же не раз подмечала, что актёр Банионис идёт к образу путем конструирования философских основ его существования. Как вы сами думаете: может быть, именно поэтому ваши театральные да и кинороли вызывают ощущение какой-то намеренной недосказанности, как бы приглашают к размышлению?

— Наверное, всё дело тут опять-таки в школе режиссера Мильтиниса, с которым я работаю уже 36 лет. Мильтинис прежде всего стремится к тому, чтобы актёр сказал на сцене нечто, способное заставить зрителя размышлять. В репертуаре нашего театра в основном философские спектакли, здесь вы не встретите искусства для развлечения, И если я не нахожу в персонаже какого-либо философского момента, он мне неинтересен и, как правило, не получается…

— Что, и вам знакомы неудачи?

— Ой!.. Если правду говорить, девяносто процентов ролей, на мой взгляд, — неудачи…

— Ну, это уж по отношению к себе явная сверх требовательность…

— Нет правда… Часто слышу: «Ты хороший актёр, роль получилась…» Но, когда я сравниваю свои работы с тем, что видел на мировом экране (а мне больше пятидесяти раз довелось выезжать за рубеж), то понимаю: до мировых стандартов ещё далеко.

— А ведь, например, в «Красной палатке» вам довелось играть вместе с большими мастерами мирового кино. Вынесли из такого общения для себя пользу?

— Несомненно. Я вообще считаю, что работать в любом случае полезней, чем ничего не делать, а ещё, если рядом интересные мастера, — тем более для себя что-то отбираешь… В этой картине вообще ни один актёр не сыграл на своём лучшем уровне. Но всё равно общение с ними было для меня весьма полезно. Прежде всего, в смысле профессионального отношения к делу. Вы знаете, одно время у нас много писали о «капризах западных кинозвёзд». И я, признаться, был поражён, видя, как Марио Адорф, тяжело переносивший перемену климата, ни разу не заставил группу себя ждать. Как Шон Коннори и Питер Финч «сражались» за выигрышные реплики. Как все они «выкладывались» буквально до предела. Думаю, что такая жадность необходима, в ней — свидетельство истинного профессионализма.

— Что вы ощущаете, слыша слова: «Известный артист Банионис»?

— Прежде всего, настороженность. Потому что до сих пор не покидает меня чувство некоторой несправедливости: лучшие работы созданы всё-таки на театре, а известность пришла после менее значительных, на мой взгляд, ролей в кино… Во-вторых, вы знаете, популярность искусству всё-таки мешает. Уже и зритель смотрит на тебя с повышенной претензией, и сам себе ты ставишь какие-то «повышенные» задачи, чтобы зрителя не разочаровывать… А это уже не всегда те задачи… Хотя, с другой стороны, мы стремимся создавать такие образы, чтобы всем понравилось… Впрочем, «всем» — это ерунда, я не хочу нравиться всем. И всё-таки «популярность» мешает ужасно, даже в личной жизни… Звонки бесконечные…

— Верно, в родном Паневежисе зритель всё-таки сдержаннее?..

— Да, там-то по улицам могу ходить спокойно и в магазине терпеливо стою в очереди, потому что там для продавщицы я просто человек, которого она знает с детства, который вырос на её глазах, а не какой-нибудь «знаменитый артист». В общем, точно говорится: в своем отечестве пророка нет…

— А что, интересно, о Банионисе-киноактере думает Банионис-зритель?

— Признаюсь, не очень люблю на себя смотреть и многих фильмов так и не видел — «Капитан Джек», «Открытие», «Красные дипломаты», другие какие-то… Пропустил — и всё… Ну а некоторые фильмы я, наоборот, должен был смотреть по нескольку раз, как, например, «Солярис». Я с этой картиной был в Америке, Португалии, Исландии, Дании, Японии и других странах… Обычно смотрю свой фильм трижды. Сначала — только что отснятый материал. Тут я себя раздражаю до крайности: недоработал, неубедительно, слабо… Потом — в день премьеры: «Здесь режиссер вырезал — и правильно, здесь реплика пошла за кадром — так действительно лучше…» И, наконец, в третий раз я смотрю спустя длительное время. Тут уже словно оцениваешь игру другого актёра: в этой сцене сыграл бы получше, в этой — «пережал»… Сейчас жду выхода на экраны «Бетховена». На Бетховена меня пригласили после Гойи, и я опасался, что это ещё одна историко-биографическая лента. Однако сценарий развеял эти спасения: там никакой биографии, там — анализ поступков.

— Чувствуется, что от Бетховена вы ещё не освободились. А вообще ощущаете на себе эту «обратную связь» во взаимоотношении со своими героями? Ладейников, Гойя, Бетховен… Влияют ли каждый из них на ваш характер, ваши вкусы?

— Конечно. И в театре, и в кино встреча с крупным персонажем — всегда для меня большая жизненная школа. Изучать таких людей, как и Гойя, и Бетховен, — это школа уже сама по себе, а в хорошей пьесе или сценарии мне ещё интересно постигать подобный персонаж через автора. Потому что, играя, допустим, Макбета, я, прежде всего, постигаю Шекспира… Если же герой реальный, если в жизни существует прототип, то встреча с таким человеком, постижение его, конечно, тоже очень важны. В работе над ролью Ладейникова, например, мне помог наш разведчик Конон Трофимович Молодый… Обычно, стремясь раскрыть характер героя, стараюсь сделать его «своим». При этом, естественно, воспитываюсь и сам. Конечно, и Гойя и Бетховен — роли основательные, но в театре были работы, имеющие для меня значение ещё большее: Бекман, например, в пьесе Борхарта «Там, за дверью» или Вилли Ломан в «Смерти коммивояжёра».

— Актёров в вашей семье, Донатас Иозович, до вас вроде бы не было!

— Вроде бы…

— И что же, теперь начинается династия актёров Банионисов? Ведь ваш младший сын не раз и не два снимался в кино?

— Когда был мальчиком, снимался, А сейчас Раймондас учится во ВГИКе, на режиссерском факультете.

— Ваше влияние?

— Нет. Я считаю: для того, чтобы работать в искусстве, человек обязательно должен иметь что-то внутри себя. А если просто «папа помог» — это ни к чему хорошему не приведёт.

— У вас никогда не возникала мысль покинуть Паневежис? Ведь предложений, верно, было более чем достаточно…

— А зачем мне его покидать? Мне дороги и наш режиссёр, и наш коллектив… Знаю печальную судьбу многих актеров, которые бегают из театра в театр… Город у нас хороший, зритель хороший. Сначала, правда, помню, зрители не хотели принимать наш репертуар, говорили: «Почему в соседних городах в театрах можно посмеяться, отдохнуть, а у вас одна философия? Голова потом болит… Ставьте лучше оперетту…» Но мы не сдали позиций, и люди постепенно привыкли к тому, что театр — это, прежде всего, не развлечение, а размышление… И теперь, наоборот, предъявляют иногда нам претензии за поверхностность… На наши спектакли постоянно едут из других городов и даже республик…

— Какая тема в искусстве для вас самая главная?

— Она началась ещё с Софокла, была у Шекспира, Мольера и продолжается сегодня: защита человека от насилия, борьба за его освобождение, за его высокую нравственность… Эта тема постоянно присутствует в моих театральных и киноработах: Павел Корчагин, Давыдов из «Поднятой целины», Вайткус в «Никто не хотел умирать»… Да и Бекман — это, в общем-то, та же тема…

— Можете ли вы заранее почувствовать, что сулит роль — успех или неудачу?

— Нет. Много раз ошибался. Сколько раз считал, что ничего не получится, но обстоятельства складывались так, что получалось. И наоборот. Поэтому, когда спрашивают, какую роль хотел бы сыграть, обычно не отвечаю. Скажешь: «Мечтаю о Гамлете, Лире», а потом блистательно провалишься… Кстати, знаете, я ведь поначалу от роли Ладейникова в «Мёртвом сезоне» отказался: совершенно незнакомый материал — и роль казалась мне совсем не моей. Но режиссер Савва Кулиш настаивал, убеждал, и я, в конце концов, подумал, что ничего не теряю: известности у меня в кино никакой, провалюсь — никто не упрекнёт… К счастью, вышло иначе…

— Сейчас модны дискуссии насчёт «современной манеры игры»… Что вы о ней думаете?

— Я не аналитик, не критик, мне трудно это выразить. Но я видел, как старый репертуар играют по-новому. Видел Островского, сыгранного актёрами сегодняшнего дня. Сейчас театр у нас поэтическо-психологический, и меня убеждает актёр, который не лицедействует, а находит поэтические метафоры, чтобы раскрыть структуру своего персонажа, актёр-аналитик…

— Что же впереди, Донатас Иозович?

— Снимаюсь на студии имени Горького у режиссера Вайнштока (который, кстати, написал сценарий «Мёртвого сезона») в картине «Вооружён и очень опасен». Это по книгам Брет-Гарта. Будет чисто приключенческий фильм, вестерн, где я играю золотоискателя… В театре Мильтинис собирается ставить «Царя Эдипа»: там мне отведена роль Креонта.

* * *

УВЫ, это своё намерения Мильтинис не осуществил. Однако потом Банионис на сцене ещё сыграл и Городничего в гоголевском «Ревизоре», и Стивенсона в фолкнеровском «Реквиеме по монахине», и Норманна («На Золотом озере» Эрнста Томпсона), и Чейни («Круг» Сомерсета Моэма), и Эндрю («Любовные письма» Альберта Герни), и Гранда-Скубика («Самоубийца» Николая Эрдмана), и Барклея Купера («Дальше — тишина…» Генри и Ноа Лири)… Причём и в театре, и в кино манера его игры по-прежнему оставалась столь ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, что, например, знаменитый режиссёр Витаутас Жалакявичус однажды воскликнул:

«Банионис строит интерьер души, строит лабиринты познания! Его перевоплощения не требуют от актёра каких-либо психологических переустройств. Его внешность — внутри, его лицо — внутри, оно соткано из эмоций!..»

В 1980-м Мильтинис своё детище покинул, и главным режиссёром, а также художественным руководителем его театра на восемь лет стал именно Банионис. Однако в 2001-м, 1 января, был вынужден с этими стенами расстаться — потому что, по новой в Литве пенсионной реформе, пенсионеры, продолжающие работать, должны с работы либо уйти, либо пенсии лишиться. Пренебречь пенсией он не смог, переехал в Вильнюс, но без любимого театра (правда, сниматься в кино всё же иногда приглашали) и некоторых иных прежних «почётных» обязанностей (член ЦК КП Литовской ССР, депутат Верховного Совета СССР) жизнь народного артиста СССР, лауреата (за фильм «Никто не хотел умирать») Государственной премии СССР стала скудной. И мучительной: ведь в 1993-м вдруг скончался старший сын Эгидиюс, который был историком, специалистом по XV-XVI векам, посмертно награждённым литовской Госпремией в области науки.

Когда в 1976-м я с Донатасом Иозовичем беседовал, рядом в кресле на мужа влюблёнными глазами смотрела Она — жена. Познакомились тридцатью годами раньше, когда для Оны были очень тяжёлые времена: отца, далеко не бедного землевладельца, вместе с братьями арестовали, сослали в Воркуту, куда следом отправили маму, и дочь, которая училась в Вильнюсском университете, узнав от друзей о возможном и своём аресте, сменив фамилию, укрылась в Паневежисе, где, в театре, скоро стала актрисой. Но угроза ареста возникла опять. И тогда Донатас очаровательной юной подруге сказал: «Я могу тебя спасти, потому что мой отец — парторг. Давай поженимся!» Потом он всегда говорил: «Я женился на очень хорошей женщине, которая сделала меня счастливым». Но в 2008-м Она скончалась. Горевал Донатас страшно. Слава богу, спустя три года в его жизни появилась Ольга Рябикова, верная поклонница ещё с юности, которая скоро, по его настоянию, перебралась из Минска в Вильнюс, чтобы одарить Донатаса Иозовича семейным теплом, стать собеседницей, нянькой, поварихой — всем! И ему действительно стало хорошо. Но только-только старый актёр решил с ней расписаться, взбунтовалась невестка Виолетта: «Мечтает заполучить наследство! Пригрели змею!» Оскорблённая Ольга вернулась домой.

Оставшись под весьма не навязчивой опекой младшего сына (Раймондас, окончив ВГИК и сотворив несколько фильмов, обрёл собственную кинокомпанию, снимает документальные ленты и рекламу), Донатас Иозович в июле 2014-го пережил клиническую смерть. А 2-го сентября случился роковой инсульт, и через два дня его не стало. Последнее упокоение этот замечательный человек нашёл на Антакальнисском кладбище, в уголке деятелей искусств…

* * *

СЕЙЧАС вспомнилось: в тот же день, когда наша с Донатасом Юозовичем беседа была в «Смене» опубликована, он в киоске купил газету, после чего мне позвонил и сказал добрые слова. Это было тем более удивительно потому, что номеров своих телефонов — ни домашнего, ни рабочего — я актёру не оставлял. Оказывается, он сам, через редакционную приёмную, их разыскал. Такое за все мои журналистские годы, пожалуй, случилось впервые: Банионис оказался ну просто сверх интеллигентом!

И ещё только что стало мне известно, что, по признанию Владимира Путина, он когда-то решил стать «чекистом» именно после того, как в фильме «Мёртвый сезон» увидел разведчика Константина Ладейникова в исполнении Донатаса Баниониса. Во как!..

Вот так в сентябре 1976-го я Донатаса Иозовича интервьюировал…

Фото Михаила Дмитриева

* * *

ВНОВЬ ПОД СОСНАМИ СОСНОРА

ПИШЕТ «СЛОВО О ПОЛКУ…»

Сегодня, 28 апреля, замечательному поэту, прозаику и драматургу

Викторе Сосноре исполнилось бы 85

Его не стало в 2019-м.

Когда летом 2017-го мы вместе отдыхали в Доме творчества «Театральный», я сочинил про него стишата, которые Виктора повеселили. Все факты, приведённые здесь, соответствуют действительности. Упоминание: «Ведь НАД улицею Росси выпил водки вёдер сто!» свидетельствует лишь о том, что на сей улице Соснора проживал на самом верхнем этаже. «Хоть совсем не слышит Таню…» — потому, что в последние годы Виктор, увы, совсем оглох.

В состоянии минора,

Всё познавший на веку,

Вновь под соснами Соснора

Пишет «Слово о полку…»

Он мудрей в любом вопросе,

Чем Вольтер и Жак Кусто —

Ведь над улицею Росси

Выпил водки вёдер сто!

Ценим мы его поступки

И особенный кураж…

Коль родился он в Алупке,

То, естественно, «Крым — наш!»

В нём — святая сила воли!

Он, конечно, — исполин!

В нём сошлись Барклай де Толли

Ну и витебский раввин!

В цирк тянулись его нити,

Ведь папанею у Вити

Был — не толст и не горбат —

Знаменитый акробат!

С ним с рожденья нету сладу,

У него особый пыл:

Малышом познал блокаду,

В партизанах после был!

Под пилоткой тряс кудрями,

Бил врага наверняка —

И до Франкфурта с боями

Дошагал «сынок полка»!

Был напор его чертовский,

Взгляд был острым, как кинжал —

Неспроста сам Рокоссовский

Руку мальчику пожал!

Этот жест, как говорится,

Был ценней, чем мех шиншилл!

Стал в Варшаве он учиться,

А во Львове — завершил.

Только, с нравом баламута

Одержав мильон побед,

Не осилил почему-то

Философский факультет…

В нём бесценен каждый атом!

Он — как флаг для корабля!

Вновь Соснора стал солдатом —

Там, где Новая Земля!

Был он полон увлеченья

И совсем не из ловчил —

Потому-то облученье

В полной мере получил…

Стал поэтом оттого-то:

В каждой строчке — сердца крик!

От стихов его в два счёта

Охренела Лиля Брик!

Лиля — не из фарисеев,

И красив её удел…

Вместе с нею и Асеев

От Сосноры обалдел!

Да, Соснора пёр со свистом!

Был подобен маяку!

Мигом стал «авангардистом» —

В назиданье Бурлюку!

Как Христос он и как Будда,

А вокруг — одни враги…

С языком творил он Чудо —

Наподобие Айги!

Мы горды его престижем,

Он — воистину орёл:

Покорил Нью-Йорк с Парижем,

Тыщу званий приобрёл!

В нём — ни грамма коммуниста,

Быт не ценит ни на грош.

Стал на Данте и на Листа

Удивительно похож!

Не способен он к плутанью,

Не нужны ему пиры.

Хоть совсем не слышит Таню —

Чует новые миры!

Он свернёт любые горы,

Не пеняя на нужду!

Я от Виктора Сосноры

Снова строк великих жду!

Фото Льва Сидоровского

* * *

30 АПРЕЛЯ

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН

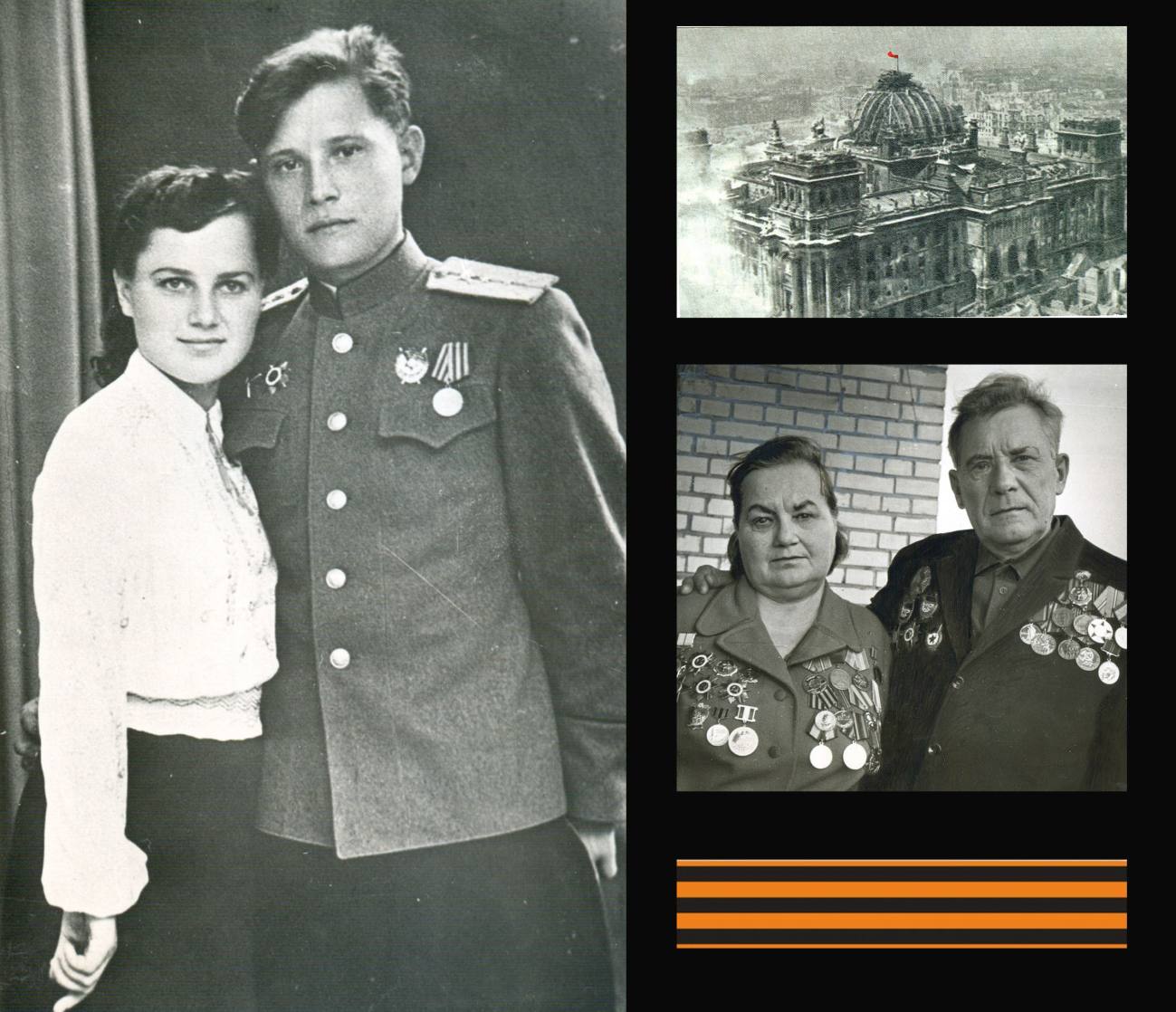

76 лет назад, 30 апреля 1945 года,

Анечку Кузьмину и Владимира Попова

навсегда соединил штурм Берлина

ОНА РОДИЛАСЬ двадцать второго июня…

В том, таком далеком теперь сорок первом выпускница Гатчинской акушерско-фельдшерской школы Аня Кузьмина всю ночь накануне дня рождения прогуляла с подругами в Дворцовом парке. На рассвете, расставаясь, решили: «Чуток поспим и встретимся за праздничным столом…» Вместо праздничного стола встретились в парикмахерской: не сговариваясь, прибежали обрезать косы, стричься «под мужчин», а оттуда — в военкомат. В военкомате посоветовали поскорее сдать экзамены, а уж потом приносить заявления…

Последний экзамен Аня сдала двадцать четвертого июля и сразу отправилась по знакомому адресу. Оставив заявление военкому, шла обратно по парку. Вдруг навстречу — девушки в гимнастерках, пилотках, а через плечо — сумки с красным крестом. Кто такие? Оказывается, санинструкторы из только что прибывшей дивизии.

— Подруженьки, очень хочу к вам! Подскажите, к кому обратиться…

Подсказали. Бросилась домой, принялась лихорадочно собирать вещи: «Ботики фетровые пригодятся… Платье маркизетовое — вдруг понадобится?.. И шубка — война-то может и до зимы продлиться…»

Так в 429-м саперном батальоне 265-й стрелковой дивизии появился новый санинструктор — старший сержант (в петлицах — три треугольничка!) Аня Кузьмина…

* * *

СКОРО их эшелон отправился на Карельский перешеек, а там — и первый бой. Почем фунт лиха — это она сразу узнала сполна: раненых в том бою было столько, что не хватило перевязочных пакетов. «Потерпи, родненький…» — и тянула, тянула тяжелую плащ-палатку. «Потерпи, миленький…» — и снова волокла трудную ношу. Ползком, под огнем… Именно тогда заслужила медаль «За отвагу»…

Но зацепила пуля и Аню. В госпитале долго не задержалась: чуть подлечилась — и поспешила к однополчанам, которые в жестоком сражении у Лемболова окончательно остановили гитлеровцев.

Дальше — «Невский пятачок». Тот десант Анна Ивановна и много лет спустя не могла вспоминать без содрогания:

— Вода кипела, лодки разбивало в щепки. Но я почему-то больше всего боялась не снаряда, не пули, а того, что утону, — плавать-то не умею. Когда до берега оставалось несколько метров, пришлось выпрыгивать за борт. Вода обожгла — ведь октябрь… А сушиться негде, да и некогда: сразу — в бой…

Боев там — с октября по январь — хватило с избытком. А между боями их быт был таков, что и мужчина не всякий выдержит. Каково же было Ане? Не зря же как-то командир обнял ее:

— Девочка, мужики отвернутся… Не стесняйся… Мы же все понимаем…

Однажды, когда противник в очередной раз попробовал сбросить наш десант с левого берега и убило пулеметчика, девушка кинулась к «максиму», ну а дальше все вышло, почти как в любимом фильме «Чапаев». Так она стала Анкой-пулеметчицей наяву…

А в феврале, под Мгой, когда в дивизии развернулось снайперской движение, взяла в руки и снайперскую винтовку. Еще до рассвета выползала она в паре с опытным стрелком Сахиром Джураевым на нейтральную полосу и дотемна вела охоту. Долгими часами приходилось не шевелиться, чтобы не выдать себя на морозе, на ветру, а весь запас еды — три сухаря… Случались снайперские дуэли. Во время одного такого поединка не поднялся Сахир. В полночь Аня притащила погибшего друга к своим. И потом мстила за него, доведя личный счет до двадцати семи гитлеровцев. Вручая Анечке орден Красной Звезды, комполка майор Надеждин обнял героиню:

— Спасибо, доченька… И все же давай снайперское дело оставим мужчинам. Считай, что это — приказ…

Что ж, приказы надо выполнять. Только вместо медсанбата (по фронтовым понятиям, медсанбат — это почти тыл, ведь там уже оперируют) добилась назначения в стрелковый полк, на передовую, где медики оказывают первую помощь прямо на поле боя. Так, рядом с солдатами, вместе с солдатами, Аня прорывала проклятую блокаду, билась под Псковом, преодолевала «линию Маннергейма», вызволяла Прибалтику… Накануне сокрушения вражеской обороны на Висле, под Варшавой, участвовала в дерзком поиске, из которого разведчики вернулись с очень важным «языком» — об этом событии напоминал ей потом орден Отечественной войны…

И снова — ранение, госпиталь…

* * *

ГОСПИТАЛЬ располагался в польском городке, особое очарование которому придавало уютное озеро. Там, у озера, и встретились два человека — хоть и на костылях, но все равно молодые, красивые: волосы русые, в глазах синь… В разговоре быстро выяснилось, что она шла к Берлину от стен Ленинграда, а он — от стен Москвы. Лихой кавалерист Володя Попов в сорок первом сражался под началом легендарного Доватора, заслужил в тех битвах «Красное Знамя». Далее, по мере продвижения на запад, грудь отчаянного конника украсили еще три ордена. И вот теперь, перед самым тем Берлином, он, гвардии капитан, командир эскадрона из знаменитого 2-го гвардейского кавкорпуса, должен терять драгоценное время на госпитальной койке? Нелепость!

— Анечка, война заканчивается — обидно же! Давай сбежим!..

А ее и уговаривать не надо было. Лишь только постылые костыли стали ненужными, еще задолго до конца лечения, сбежали.

Своих конников Попов нагнал уже на подходе к Берлину. Привез Аню в родной 16-й кавполк, определил в санэскадрон (единственная женщина тут за всю войну!), мигом научил держаться на коне, а назавтра — в атаку! Увидев Володю в седле (бурка, кубанка!), Анюта от восторга аж задохнулась. Однако долго любоваться своим избранником времени не было: началась жуткая заваруха — прорыв через Шпрее под кинжальным огнем, по разрушенному мосту. Одолели! А вот через день, 30 апреля, сражаясь в предместье Берлина, эскадрон Попова неожиданно попал в окружение. Узнав об опасности, грозящей Володе, Аня умолила командира полка позволить ей быть вместе с теми, кто бросился на выручку…

Горела земля. Горело небо. Перекрывая треск автоматных очередей, ржали раненые кони. Оглушенная Анечка едва успевала доставать из сумки бинты. И вдруг — удар в руку. Дальше из памяти всё исчезло…

* * *

ОН ИСКАЛ ее почти месяц. Уже отпраздновали такую желанную Победу, уже вручили Володе полководческий орден Александра Невского, а следы Анечки все не обнаруживались. Наконец нашел!

Девушка горько смотрела на любимого: кому она нужна такая? Без руки. Из легкого только что вынули осколок, который, как показал рентген, прошел всего в семнадцати миллиметрах от сердца. Попов с ординарцем осторожно положили ее на носилки, вынесли из госпиталя (врачам сказали: «Погулять!»), внизу быстро перегрузили Аню с носилок в машину — только их и видели!..

В другом городке, в другом госпитале, рядом с Володей, она быстро пошла на поправку. Там прямо в палате младшему лейтенанту медслужбы вручили второй орден Отечественной войны. Когда подоспел срок выписки, первым делом примерила Володин подарок — ослепительно белую блузку. И отправились они к фотографу. Перед съёмкой специально встала чуть боком… Скоро Володина мама получила в конверте снимок сына с незнакомой девушкой. На обороте — надпись: «Это моя невеста»…

* * *

ПОСЛЕ ВОЙНЫ они жили в Питере, работали в стройтресте.

Растили сына, дочь и четверых внуков. Когда в середине восьмидесятых я пришел в дом на проспекте Космонавтов, узнал, что у них вообще много общего. Например, у каждого — по три ранения, по шестнадцать орденов и медалей… Еще одна удивительная деталь. Как вы помните, родилась Анна Ивановна в самый черный для нашего народа день — двадцать второго июня. А вот Владимир Николаевич — в самый светлый: девятого мая. Увы, увидеть двух своих правнуков ему уже не довелось…

… и сорок лет спустя.

Фото автора

* * *

КТО ВОДРУЗИЛ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ?

Первыми 30 апреля 1945 года

его подняли над рейхстагом

ленинградец Алексей Бобров и его однополчане

СТАРЫЙ семейный альбом. Любительские фотокарточки. На одной — долговязый мальчуган, в длинных, «семейных», трусах, ныряет с берега. «Это снято на набережной Ждановки», — пояснила Прасковья Васильевна. На другой — он же за школьной партой. «Это когда в Первой образцовой учился», — добавила хозяйка дома. На третьей — футбольная команда, и он — вратарь. «Это, кажется, когда на «Электрике» работал…» Дальше следуют снимки военные, из которых самый последний — четыре друга у стены рейхстага. Накануне они — самыми первыми — развернули над этим рейхстагом Знамя Победы…

И красноармейская книжка тут же: «Бобров Алексей Петрович. Старший сержант. Русский. Год рождения — 1919. Участвует в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года…»

Осенью сорок четвёртого его мама получила с фронта письмо:

«Уважаемая Христина Ивановна! Парторганизация, членом которой является Ваш сын Алексей Петрович Бобров, извещает Вас о том, что за отличное выполнение заданий командования Ваш сын награждён высокой наградой — орденом Красной Звезды. <…> Ваш сын в нашем подразделении является одним из примерных командиров. Личным примером он привил своим подчинённым замечательные качества: героизм, беззаветность в борьбе <…> Много раз ему приходилось выполнять свою боевую работу в очень трудных условиях, непосредственно под огнем противника, и он никогда не покидал боевого поста. С помощью Алексея Петровича разведано несколько сот вражеских батарей и несколько десятков батарей уничтожено или подавлено. <…> Парторганизация Вас очень благодарит, уважаемая Христина Ивановна, за воспитание такого замечательного сына. Парторг Минин. Член бюро Демидов».

Толстая тетрадка со стихами — не шибко, конечно, складными, но очень искренними, которые писал он тогда, в минуты затишья. Вот так, например, разговаривал с родным городом: «… Ты далеко, но я душой с тобою. // Ты дорог мне, как Родина, как мать! // Вот потому иду от боя к бою, // Не жалко жизни за тебя отдать…» А так обращался к своей сестре, работавшей фронтовым хирургом: «… Мне немного ещё до Берлина// Нужно с боем, сестрёнка, пройти…»

* * *

ОН ДОШЕЛ до Берлина. В апреле 1945-го Военный совет 3-й ударной армии принял решение об учреждении Знамён Победы. Таких знамён было изготовлено девять — по числу дивизий. Они были пронумерованы: 150-й Идрицкой дивизии, в частности, досталось Знамя № 5. Этому знамени и суждено было «официально» развеваться над рейхстагом. А чтобы поддержать высокий наступательный порыв, командование передовых дивизий направило в батальоны ещё несколько Красных знамён — тоже для установления их над рейхстагом. И когда было объявлено, что требуются добровольцы в штурмовую группу, которой предстоит водрузить над рейхстагом Красное знамя, Алексей Бобров без колебаний сделал шаг вперёд.

Возглавил их группу капитан Маков. Вынув из планшетки карту города, командир разложил её перед двадцатью смельчаками. «Вот такое положение было шестнадцатого апреля, — очертил он карандашом большой круг. — Спустя пять дней фашистов, как видите, основательно сжали, и всё же они занимали ещё добрых триста квадратных километров. А вот что у них осталось сегодня, двадцать седьмого… В центре — рейхстаг. Запоминайте дорогу, которой пойдем…»

Эта дорога казалась короткой только на карте. Едва подобрались к мосту через Шпрее, как попали под ураганный пулемётный огонь. Залегли. Было ясно, что гитлеровцы стреляют из высокой кирпичной трубы: бойницы были видны и отсюда. Автоматами и гранатами до них не дотянешься. Бобров заметил невдалеке две наши самоходки. Подползли к артиллеристам, попросили помочь. «Ну, теперь этим гадам хана», — усмехнулся Алексей, когда после первого же выстрела верхняя половина трубы осела.

И все же пробиться через мост было невероятно трудно. Здесь скопились батальоны капитана Неустроева, старшего лейтенанта Самсонова, танковые и артиллерийские подразделения. Сапёры под огнем разминировали и разбирали огромные баррикады, поднявшиеся на пути, а с противоположного берега бешено били вражеские батареи…

В сумерках взвод лейтенанта Крутых через мост всё-таки прорвался. За ним — солдаты младшего сержанта Пятницкого, следом — группа бойцов во главе с его дружком Щербиной… Каждой из этих групп Маков придал по нескольку своих добровольцев…

На рассвете двадцать девятого пламя боя охватило тот берег. Потом оставшимся в живых покажется чудом, как можно было уцелеть в таком пекле. От углового здания сохранилась лишь наружная стена, за стеной — группа наших бойцов. И вдруг в стену ударяет крупнокалиберный снаряд, как раз над Маковым. Словно почуяв опасность, Бобров с силой схватил командира за кожанку и отбросил от места взрыва. Маков остался невредимым, а на Алешу обрушилась кирпичная глыба. Он потерял сознание. Когда минут через двадцать очнулся, кинулся за угол особняка, где уже бились врукопашную… Особенно яростный бой шёл за «дом Гиммлера» — массивное пятиэтажное здание, облицованное чёрным гранитом. Здесь группа Макова снова, в который раз, успешно поддержала отважных солдат из батальона Неустроева. Когда поздней ночью проклятый дом был наконец взят, Бобров улыбнулся: «Ну, какой же это, право, Неустроев! Придумали тоже фамилию… Ему бы Неустрашимовым зваться!..»

* * *

РАССЕЯЛСЯ предутренний туман, и бойцы сквозь окна и проломы увидели огромный, серый, окружённый колоннами, увенчанный стеклянным куполом рейхстаг.

Первые попытки штурма захлебнулись. Люди падали, не добежав до главного входа. Решили ждать темноты. И вот чёрное небо расколол гул сотен наших орудий, в небо взметнулась зелёная ракета, а вместе с ней поднялись герои. Они знали: этот бой, может быть, самый последний…

Массивная дверь рейхстага — на запоре. Выручает бревно, лежащее на площади. Дверь трещит, поддаётся… Уже взят первый этаж, уже почти очищен второй, и тут Маков кричит: «Минин, соберите всех и со знаменем — наверх!» «Со знаменем — наверх!» — этой команды они ждали давно. И вот Бобров, Загитов, Минин, Лисименко пробираются на чердак, выходят на крышу. Минин достает из-за пазухи красное полотнище, прикрепляет его к металлическому древку. Осмотревшись, решают: пусть пьедесталом для знамени станет огромная фигура, восседающая на столь же массивном бронзовом коне. Раздирая до крови руки о зазубрины, оставленные на бронзе осколками снарядов, Минин поднимается всё выше. И взметнулся их алый стяг над поверженным фашистским логовом…

Первым от счастья очнулся Бобров, побежал докладывать Макову. И вот уже командир крепко обнимает каждого, смотрит на часы: до наступления Первомая остаётся девяносто минут.

* * *

ОНИ ПОТОМ, внизу, ещё помогали дерущимся товарищам. И в самой последней схватке был тяжело ранен Гизий Загитов. Пуля пробила колодку медали «За отвагу». Солдат выжил — наперекор всему — и даже наутро сфотографировался с боевыми друзьями: на снимке он — рядом с Бобровым, как ни в чём не бывало, только рука на перевязи. А через несколько минут зайдёт он в медсанбат — и видавшие виды фронтовые врачи ужаснутся: ведь у самого сердца прошла пуля!

Друзья уже знали тогда, что вскоре после их подвига охраняемые отделением автоматчиков на крышу взобрались два разведчика 756-го стрелкового полка, сержанты Егоров и Кантария (специально для Сталина — русский и грузин!) и «официально» водрузили над куполом рейхстага вручённое им от имени Военного совета 3-й ударной армии Знамя Победы.

* * *

ОНИ и после войны сохранили святую солдатскую дружбу. И спешили из города на Неве письма: в Дедовск — к Макову, в Воронеж — к Минину, в Башкирию — к Загитову, на Брянщину — к Лисименко… Алексей Петрович Бобров в ответ тоже получал добрые весточки. Но порой в тех письмах, особенно — от Минина (я читал их), сквозила боль: мол, как же так? Ведь мы же, именно мы, первыми подняли над рейхстагом Знамя Победы! Почему же всё переврано?! Боброву эта официальная ложь тоже была горька. А вообще он оставался всё таким же весёлым человеком, у которого всё получалось, — и дело, и стихи, и рисунки, и песни… Да, петь любил очень. Особенно дороги были солдату те мелодии, что принёс с войны…

Хранится в семейном альбоме удостоверение, выданное делегату отчётно-выборной конференции совета новаторов Ленинграда, электромеханику 4-го филиала обувного объединения «Нева» Алексею Петровичу Боброву. Хранятся ордена — Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны… Хранятся медали, по которым можно проследить весь его ратный путь — как защищал Москву, как освобождал Варшаву, как брал Берлин… И ещё лежат рядом письма-соболезнования вдове от фронтовых друзей мужа. Сработали старые раны, и спустя три десятилетия достала всё-таки далекая уже война человека, который тогда, в сорок пятом, вскинул над проклятым рейхстагом победный алый стяг. От имени всех ленинградцев!

* * *

НЕБОЛЬШОЕ дополнение. Когда в 1976-м я в ленинградской «Смене», по согласованию с главным редактором Геннадием Селезнёвым, очерк про Алексея Боброва и его товарищей опубликовал, то первым, как ни странно, поднял крик (в родных редакционных стенах!) писавший лишь про спорт Юрка Ковешников. Почему? Да потому что «обиделся» за своего якобы родственника — бывшего командира той самой 150-й Идрицкой ордена Кутузова II степени дивизии генерал-полковника, уже в отставке, Василия Митрофановича Шатилова. На редакционной летучке во всю глотку орал: «Позвоню дяде — он тебя в порошок сотрёт!» Затем к коллеге-«правдолюбу» присоединились некоторые «партийные историки»: мол, какое право имею покушаться на авторитет Егорова и Кантарии?! Они тоже грозили всеми карами, жаловались в обком (где я и без того всегда слыл «подозрительным»), даже в ЦК, требовали «расправы»…

Однако на тот раз «расправа» каким-то чудом меня миновала…

И лишь спустя аж четверть века наконец-то появилось официальное сообщение, что в своем утверждении я был абсолютно прав: самыми первыми над поверженным Берлином Знамя Победы действительно подняли не Егоров и Кантария, а Алексей Бобров, Михаил Минин, Гизий Загитов, Александр Лисименко. Уж не ведаю, кто из славной четвёртки до этого известия всё-таки дожил…

Фото после подвига: (слева направо)

Александр Лисименко, Гизий Загитов,

Алексей Бобров и Михаил Минин.

1 мая 1945-го