![]()

Это было последнее его письмо. Это было последнее его стихотворение — шутливое, про осенний дождик. Из боя под Стрельной не вышли живыми ни Марк, ни закадычный друг его Юрка Денисевич — никто. Слишком уж неравными оказались силы. А отец с матерью всё ждали и ждали от сына весточки…

Вспоминая…

Об Александре Голубкове, Марке Морозове и Ольге Фирсовой

Лев Сидоровский

9 МАЯ

9 МАЯ

«Я И МОЛОД, И СВЕЖ, И ВЛЮБЛЁН…»

Рассказ о жизни и смерти комиссара Александра Голубкова

ТОНЕНЬКАЯ пачка писем. Ветхие листы из блокнота, торопливые строчки карандашом. Это почти всё, что осталось после него в родительском доме. Хотя нет, неправда! Пусть вещественных реликвий сохранилось действительно маловато (позади — война, блокада), но зато у всех, кто его знал, жива память. Память о человеке, который сумел свою короткую жизнь прожить честно и ярко.

* * *

«23.8.41. Дорогие мама и папа! Смог написать, пользуясь тем, что оказалось десять минут свободных. Я прочёл воззвание Ворошилова и последние сводки только вчера. С волнением слушал сегодня по радио сообщение о том, как Ленинград превращается в военный лагерь. Должно быть, и ты, мама, и ты, папа, тоже принимаете посильное участие в обороне города. (…) Целую Валю. Ваш сын Саша».

* * *

ВАЛЯ — это его невеста. В семье Голубковых она была своей. Отец работал на фабрике «Красное знамя», мать заведовала лекторским бюро в горкоме. Жили почти на краю города, в большом коробкообразном доме, какие предпочитали строить в тридцатые годы. Их просторная по тем временам квартира нередко становилась тесной, потому что любили здесь собираться друзья-товарищи, которые обитали в общежитии и не были избалованы домашним уютом. Здесь, в доме на Морском проспекте, сходился самый-самый цвет их комсомольского актива: таким уж человеком был Сашка — светлая голова, добрая душа, общественник до мозга костей…

* * *

«22.9.41. Мама и папа, милые, как я соскучился! Мне кажется, что это было давным-давно, когда мы сидели под абажуром за одним столом. Ну, ничего, война кончится, несмотря ни на что, нашей победой. Впереди нас вместе ждёт ещё много хорошего. Берегите себя и Валю…»

* * *

ДА, РАНЬШЕ они любили собираться под абажуром в комнате, где всегда было тесно от книг. В этой комнате привыкли читать вслух, и Сашка потом, между лекциями, случалось, шпарил наизусть целые страницы из «Пер Гюнта» или «Короля Лира». Девчонки с их курса только ахали, и Голубкову это нравилось. По правде говоря, немного порисоваться Сашка любил. Но друзья эту слабость ему великодушно прощали, потому что его эрудиция, культура действительно вызывали всеобщее восхищение. И, затаив дыхание, слушали в бурном изложении запутанные сказки Гофмана и, в который раз, внимали восторженным блоковским строчкам: «Я и молод, и свеж, и влюблён…»

Музыкального слуха у Голубкова не было, ну никакого. А петь всё равно любил. Причем пел громко — про юного барабанщика, про Каховку, про трёх танкистов… Он так невероятно фальшивил, что был в состоянии нарушить стройность целого хора. Сколько насмешек бедный Сашка выслушал по этому поводу! Но зато у него была редкостная музыкальная память. В Большом зале Филармонии отец и сын Голубковы считались своими людьми. Там Сашка слушал Эгона Петри, Давида Ойстраха, Эмиля Гилельса… Среди этих беломраморных колонн ему впервые открылся мир Чайковского и Моцарта, Бетховена и Баха… Может, именно тогда мальчишку еще неосознанно, но потянуло к иной музыке — к застывшей. К архитектуре. И в альбоме для рисования стали возникать лёгкие очертания афинского Парфенона и храма Весты в Тиволи. И стал он пропадать с этюдником на Стрелке, на причудливых изгибах Мойки, в Новой Голландии…

А потом — Инженерно-строительный институт, архитектурный факультет. Вступительные экзамены «круглый отличник» сдавал легко. На курсе Голубков был всех моложе, но это ничуть не мешало его авторитету. И спустя годы седые люди старались мне получше растолковать, настолько Сашка среди них своими способностями выделялся, каким мощным архитектором он стал бы наверняка…

* * *

«18.6.42. Дорогие мама и папа! Очень хотел выслать вам мои фото, есть довольно любопытные, но — увы! — они погибли неделю назад в одном очень мокром болоте вместе с моим комбинезоном. Поэтому шлю только два старых — из бумажника. (…) Недавно прыгал с дирижабля, по сравнению с прыжком с самолета — новое ощущение. Работаю я, сами понимаете, в полную силу, стремлюсь и в тылу (не подумайте, что в нашем тылу!), и здесь отдать Родине всё, что могу. Получил от командования две благодарности за отличное выполнение заданий. (…) Целую крепко. Валюшке пишу одновременно…»

* * *

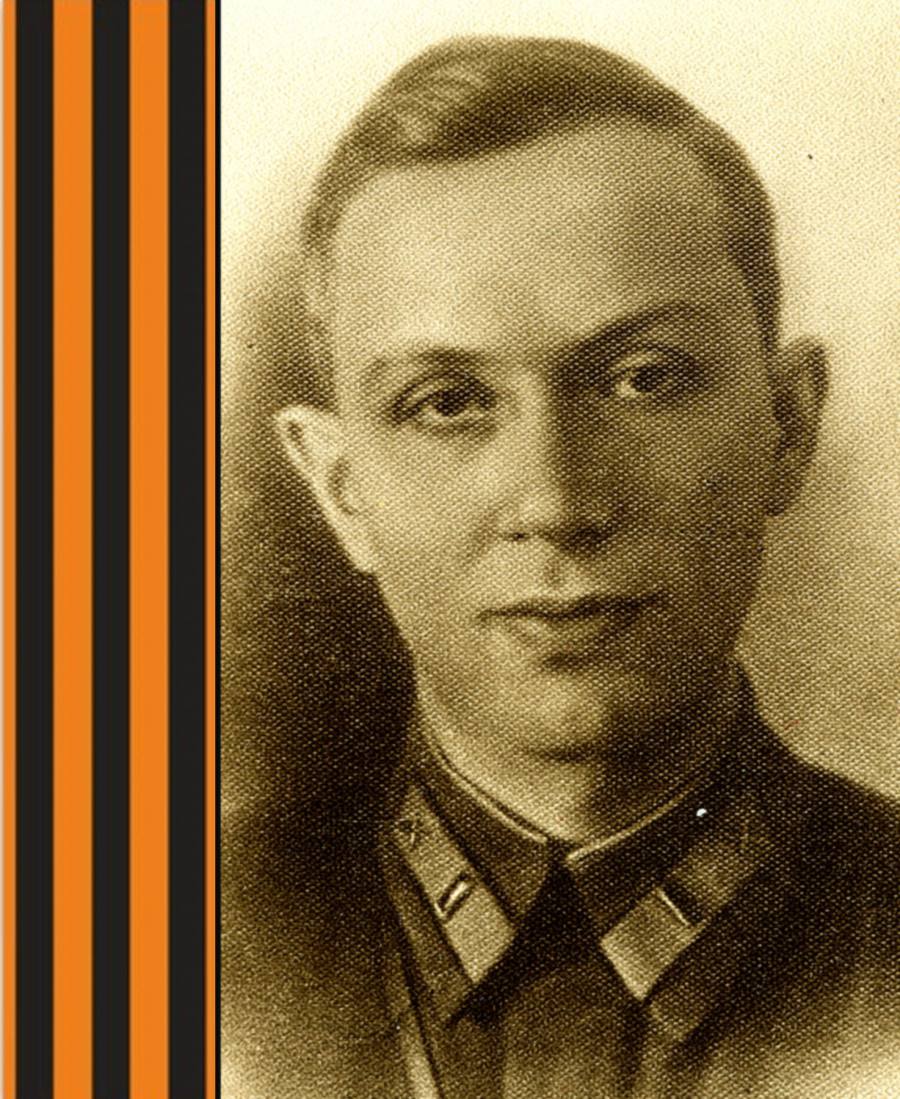

ИЗ ТЕХ двух фотографий уцелела одна. Вы ее видите. Открытый взгляд. Высокий, чистый лоб. По-детски чуть припухлые губы. В петлицах — шпала. Батальонный комиссар.

Глаза за стеклами очков у него были голубые, а волосы — светлые. И рост — приличный. Но богатырским здоровьем не отличался. Единственным предметом в вузовской программе, который доставлял ему огорчение, была физкультура. Правда, в волейбол играл славно, но зато, когда делал стойку на брусьях, все вокруг покатывались от хохота. Одевался строго и тщательно: костюм, непременно белая рубашка, галстук. Пожалуй, за пять институтских лет никто не видел Голубкова на занятиях с расстегнутым воротом. Такой уж имел стиль…

Но вообще Сашка был совсем не «сухарём», а, наоборот, очень даже юморным. И в своих, и в чужих тетрадях виртуозно рисовал собак самых разных пород. Однажды выставили студенты подрамники с курсовыми проектами. Только кто-то отвернулся, как на его проекте, там, где карниз здания, возникла жалкая собачонка. Подошел профессор, задумался: «За проект — «плохо», за собаку — «отлично»». В другой раз, когда Саша уже на пятом курсе из-за огромной общественной работы затянул с курсовым проектом, преподаватель вздохнул: «Вы могли бы хоть нарисовать собаку. Или уже и на собак нет времени?»

Да, со временем было туго, ведь он и культпроп, и агитпроп, и редактор хлёсткой «Молнии». И когда институту выделили две дачи, организовал в них студенческий «соломенный» дом отдыха. «Соломенный» — потому что мебели не было, и спали на сене, которым ребята под Сашкиным руководством забили все комнаты, все веранды. Он распоряжался путевками. Он добился через Трест столовых, чтобы студентов кормили прямо на пляже и непременно по студенческим ценам. Ночью он вдруг поднимал всех по тревоге, чтобы идти в поход за светлячками, и даже самые отъявленные сони на него не сердились.

Сердиться на Голубкова вообще было трудно. Если кому-то плохо, он разбивался в лепёшку, чтобы человеку стало лучше. Архитектор Георгий Александрович Обрадович поведал мне, как однажды наступила для него тяжёлая пора: заболела мать, пришлось самому содержать семью — и, естественно, сразу появились «хвосты». На помощь пришел Саша — причём делал это ненавязчиво, очень тактично… А летом 1942-го младший лейтенант инженерных войск Обрадович вдруг встретил друга в центре Москвы, у телеграфа. Саша весь прямо-таки светился. Он очень спешил и буквально на бегу сообщил, что доволен и должностью, и родом войск, и особенно тем, что их отправляют под Сталинград…

* * *

«27.6.42. Мои дорогие! Вот я уже и старый вояка. (…) Решающие бои с фашистами близятся. Нам в них придётся сыграть одну из главных ролей. За меня можете не беспокоиться — краснеть, никогда не придётся. Два дня назад вдруг вспомнил, что в прошлом году в это время защищал диплом — прямо не верится. Год этот за многие годы можно считать — столько и мне, и вам пришлось всякого пережить…»

* * *

ПОСЛЕДНИЙ год в институте всегда труден. Для Саши он стал сложнее во сто крат. Осенью сорокового его избрали секретарём Ленинского райкома комсомола. Секретарём по пропаганде. Без отрыва от учёбы. Поэтому всякий раз после занятий спешил на проспект Огородникова и домой возвращался уже за полночь. Впрочем, в райкоме Голубков сидел меньше всего: сегодня проводит беседу на «Красном треугольнике», завтра — на Заводе подъемно-транспортного оборудования. Пустых слов не признавал, трескучих фраз не терпел, оперировал фактами… В том году он получил партийный билет.

Его дипломный проект — «Библиотека в Смоленске». Смоленск Голубков знал хорошо: там родился, в тех местах нередко проводил отпуск. Защищать должен был в конце июня, причём защита предполагалась на немецком языке, которым Саша владел блестяще (в ЛИСИ такие эксперименты поощрялись). Война изменила все сроки, спутала все планы. Двадцать пятого он получил диплом с отличием. Двадцать шестого, в последнем номере институтской многотиражки, — его последняя заметка: «Мы готовы в любую минуту сменить кисти и рейсшины на винтовки и встать в ряды Красной Армии…»

Для него эта минута уже наступила…

* * *

«6.7.42. Дорогие мама и папа! У меня пока всё по-старому. Готовимся. Дни здесь стоят очень жаркие. Дела предстоят ещё жарче. Умираю спать — не спал двое суток, буквально засыпаю. Будьте здоровы, пишите, целуйте Валюшу…»

* * *

ЕЩЁ до организации народного ополчения в городе формировался комсомольский полк политбойцов. Направление туда давал райком. Вот и сходились вчерашние мальчики в Сашином кабинете, чтобы он «по знакомству» дал им путёвки на фронт. Ушел «по знакомству» Юра Сайдаковский, ушли другие… Голубков тоже рвался с ребятами — не пускали. Говорили: ты пока нужен здесь.

Так или иначе, но всё-таки добился. Однажды прибежал домой. Они сразу поняли: пилотка, гимнастерка, кирзовые сапоги…

— Сашенька!

— Папа! Мама! Я — курсант Ленинградского Краснознамённого военно-политического училища имени Фридриха Энгельса!..

После этого они его видели только два раза.

* * *

«29.7.42. Дорогие мама и папа! Я жив и здоров, хотя очень напряжённо работал последние две недели (в отъезде). Днями улетаю снова, так что писем не ждите числа до 20 августа. Милые мои! Как я соскучился, как дорого дал бы за маленькую родительскую ласку! Я, такой несентиментальный и даже чёрствый, как вы раньше иногда говорили, только сейчас, после годичной разлуки, понял, как следует, что это значит. Друзей у меня очень много, преданных и верных боевых друзей, не раз выручавших в опасные минуты. Но иногда, после слишком большого напряжения, адской усталости, хочется (даже больше, чем спать), чтобы кто-нибудь родной нежно погладил тебя, обнял, поцеловал и похвалил. Может быть, комиссару, и не положены такие мысли? Хотя нет, все мы, коммунисты, — люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Ну, пока всё. Пожелайте мне счастливого пути и возвращения. Поцелуйте Валюшку. Саша».

* * *

ОН БЫЛ комиссаром авиадесантного батальона. Он не зря просил пожелать ему счастливого пути и возвращения, потому что всякий раз путь этот был очень нелегким…

* * *

«12.8.42. Мои милые папа и мама! Части наши получили звание гвардейских особых. Высокое звание это — ударной гвардейской дивизии — заработали зимой и весной, сейчас подтверждаем его. Мои ребята дерутся орлами, не только ни шагу назад, но жмём сволочей от Дона на Запад. Папа и мама! В страшный для Родины день я повторяю вам свою клятву гвардейца и всей жизнью и смертью даже своей выполню ее. Целую крепко вас и Валюшу. Любящий Саша. Опять начинается! Бросаю каранда…»

* * *

ОН ДАЖЕ не успел дописать последнего слова. Но клятву сдержал. В трудные дни августа сорок второго года в составе десантной группы был направлен в тыл врага, в раскалённые боями и зноем донские степи, под станицу Трехостровскую, откуда никто из десантников не вернулся.

А дома всё ждали и ждали дорогих весточек, но однажды почтальон принёс конверт, надписанный незнакомым почерком. Как сквозь плотный туман еле проглядывали страшные слова: «Саша не вернулся. Мы часто вспоминаем о погибших боевых друзьях, и лучший следи них — Саша. Крепитесь, будьте тверды, мы отомстим за вашего сына. Товарищ Саши по службе Волков».

* * *

МНЕ мучительно больно было говорить с его старенькими родителями… В распахнутое окно издали доносился гул «большого футбола» — при Саше этого стадиона не было. Ещё в окно заглядывала телебашня — её Саша тоже не увидел. Навсегда двадцатидвухлетний, он смотрел со стены своей комнаты, где на столе покоились его письма, его книги, его марки, его альбом для рисования. В альбоме, так или иначе, варьировались два сюжета: фашисты в рогатых касках и смелые мушкётеры. С фашистами он встретился лицом к лицу, мушкетёром — мужественным и благородным — остался до конца.

Ныне, когда модно утверждать, что партбилеты в совдепии люди чаще всего обретали ради карьеры (и спорить с этим действительно трудно), я всё же специально рассказал о чистом мальчике (а таких были тоже миллионы), для которого в смертный для Родины час этот самый «карьерный» документ стал прежде всего пропуском на фронт. Его короткая жизнь заслуживает большого нашего уважения.

Вот почему седоголовые архитекторы с такой нежностью вспоминали голубоглазого парня — как он поднимал друзей в походы за светлячками, рисовал смешных собак и замечательно читал стихи: «Я и молод, и свеж, и влюблён…».

* * *

ВИНТОВКА И ТОМИК ГОГОЛЯ…

С ними шагнул в бой

ленинградский студент Марк Морозов

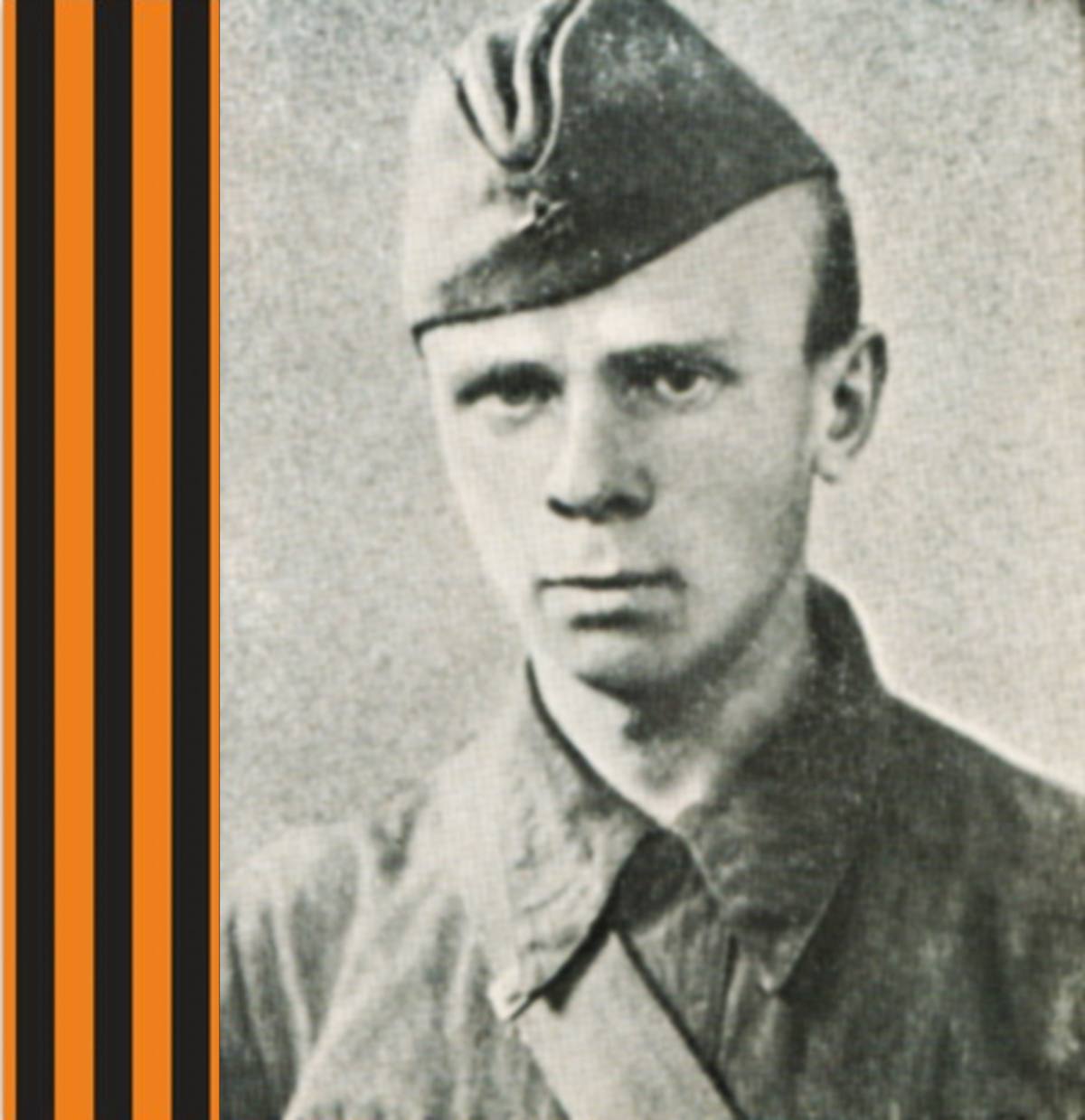

ВОЙДЯ в эту комнату, я сразу ощутил на себе его взгляд: мальчик с тонкой шеей и чуть вздернутым носом, в пилотке, гимнастерке, с противогазной сумкой через плечо смотрел с портрета пытливо и строго. Мне дали его портфель — потёртый, дерматиновый, того «довоенного» фасона, какие уже давно не выпускают. Открыв портфель, сразу увидел дневник…

* * *

«22 июня 1941 г. Встал в 10 ч.30 м. Думал почитать немного, а затем начать заниматься. Пока мылся, мама вернулась с рынка вся в слезах. Говорит: «Германия объявила нам войну…» Оказывается, в 4 утра германские войска без объявления войны атаковали границу СССР, их самолёты бомбардировали Житомир, Киев, Севастополь, более двухсот человек убитых и раненых. А в 5 ч. 30 м. Шуленбург передал заявление о войне. Странная последовательность, князь Святослав делал иначе… На улице все люди стали родными: человека видишь в первый раз, а разговариваешь с ним, как со старым знакомым. Объявлена мобилизация 1905-18 гг. рождения…»

* * *

ГОД рождения Марка Морозова был 1921-й. Рос в семье учителей. Главную часть домашней обстановки составляла библиотека — пять тысяч томов, и книги рано стали заменять мальчику игрушки. Учился блестяще. У шефов, в многотиражке фабрики «Красная работница», редактировал страничку «Школьной правды». В Доме пионеров занимался музыкой. Но самая большая его страсть — стихи! Несколько толстенных «общих» тетрадей, хранящихся тоже в старом портфеле, — именно со стихами…

«…24 июня. В ночь на 23-е была тревога. Я ещё не ложился спать, сидел за письменным столом, вдруг — гудки, отдаленные выстрелы. Разбудил маму. Вскоре к нам постучали и всех направили в убежище. Минут через сорок дали отбой. В 11 часов папа, наконец, пришёл домой. Он работал всю ночь: глаза воспалённые, лицо серое. Сказал, что бомбы упали в Левашёве, Шлиссельбурге и, кажется, в порту. Вместе с ним пришёл Юра Денисевич. Он видел грузовик с обломками германского самолёта, на крыльях которого «красовалась» свастика — проклятый знак, образованный из четырёх виселиц. Многие наши студенты роют окопы на острове Голодай… Юру вызвали в университет. Меня, наверное, тоже вызвали, но никого не было дома. Поехал вместе с ним. В комитете комсомола сказали, что мы должны строить укрепления где-то по Финляндской железной дороге, в сорока километрах от путей. Дали согласие, оставаться здесь — преступление. Вечером 27-го должны выехать. Условия работы будут тяжёлыми, жить придётся в землянках собственного производства, но это необходимо…»

* * *

ОБРАТИТЕ внимание: формально Марка ещё никуда не вызывали, но он сам отправляется в университет вместе с другом, потому что оба считают вполне естественным для себя — быть там, где труднее. Надо строить военные укрепления? Конечно, они согласны, потому что «оставаться здесь — преступление». Сказано строго и просто. Никакой бравады…

* * *

«… Город преобразился. Во всех садах и скверах роют окопы, окна заклеены и т.п. Подъём большой. Очень много добровольцев. Папа очень доволен, что я поеду работать…»

* * *

ВРЕМЯ тревожное, впереди — рытьё окопов, но странички дневника полны бодрости. А ведь чисто физически от совершенства Марк был далёк. Ещё раньше, в школе, даже немного слыл «маменькиным сынком». Знал ли про это отец? Конечно. Но ради самоутверждения своего единственного любимого сына сумел в такие минуты скрыть собственные чувства — чтобы на настоящее, мужское дело сын уходил с лёгкой душой. И Марк записывает: «Папа очень доволен».

* * *

«… Сейчас хочу начать готовиться к экзамену по древнеславянскому языку. Наверное, это будет мой последний экзамен… Я верю в нашу победу. Ведь мы — русские, а русские дерутся, как львы. Нет — лучше львов. Ни с чем нельзя сравнить их упорства, их доблести и героизма в бою. Никакая германская техника не устоит против них. «Твёрдость в предприятии, неутомимость в исполнении суть качества народа российского» (Радищев). Всё равно, в конечном счёте, русские богатыри духом и телом выйдут победителями…»

* * *

МОРОЗОВ был романтиком — и вообще в жизни, и в своих стихах. Причём поражает в них его эрудиция, выбор тем, интеллигентность мышления. Приведу лишь несколько названий: «Подражание Анакреонту», «Сад Эпикура», «Герои Фермопил (из Байрона)», «Фонтебло. Ночь на 12 апреля 1814 года», «Муций Сцевола»… Здесь же — поэтическая хроника из жизни Наполеона «Сто дней», поэтические монологи Ивана Грозного, Леопарди, Каина… Взял и снова перевёл из Гейне «Сосну». Конечно, с гениальным переводом Лермонтова не сравнить, но всё же это — своё. Переводил и из любимого Байрона. Сам писал стихи по-английски. Английским вообще занимался всерьёз.

Но, вместе с тем, мальчик прежде всего был сыном своей эпохи, и её тревоги мгновенно получали отклик в его школьных тетрадках. «В стране, несущей волны Рейна, // засел свирепый мракобес. // Костёр уносит песни Гейне, // под бомбой гибнет Веласкес…» — так в тринадцать лет воспринимал он приход к власти Гитлера. «Фашистов грозная постигнет кара. // Мадрид — испанский Верден — в бой зовёт. // Идёт вперёд герой Гвадалахары // — великий независимый народ!..» — так в пятнадцать отзывалось его сердце на события в Испании. И когда фашизму всё же удалось задушить республику на Пиренейском полуострове, питерский школьник пишет горькую поэму, открывающуюся строчками: «Испания! Ты ль это? Что с тобой?!» Да, суть фашизма (испанского, но, увы, не отечественного, сталинского) мальчик понимал уже тогда…

* * *

«…25 июня. Вчера папа сообщил, что звонил Валя. Он уходит на фронт. «Иду с радостью!» — сказал он. Действительно, это священная война, война против варваров, покрывших бомбами Испанию, опустошивших легкомысленную, но прекрасную Францию, разрушающих туманный Лондон, разбомбивших Британский музей — величайший музей мира, склонивших под кровавое ярмо чуть ли не половину Европы… Таких “лавров” не прощают… Юра сказал мне: “У нас есть за что бороться”…»

* * *

ПЕРЕБИРАЮ содержимое портфеля. Любопытное удостоверение: «Билет участника сдачи норм по 5-й художественной олимпиаде», из коего следует, что «ученик 5-б класса школы № 122 Марк Морозов успешно выполнил нормы 2-й ступени по музыке, литературе, детскому театру, кино и изобразительному искусству». А что при этом спрашивалось с пятиклассника, становится ясным, когда познакомишься хотя бы с обязательными требованиями по музыке: «Знать пять песен, рассказать их содержание, правильно петь; знать пять композиторов-классиков и пять советских композиторов; уметь раскрыть идейно-художественное содержание их произведений, определить на слух название произведения… Конечно, наивно, но, пожалуй, нынешним — даже не пятиклашкам, а студентам (не консерваторцам, конечно, а просто филологам, технарям) — до подобных знаний музыки, как — до звёзд…

* * *

«…28 июня. Третий день на Карельском перешейке. Работаем много. Спим и едим мало. В инструменте ощущается явный недостаток: одна лопата на пятерых, а с топорами ещё хуже. Ребята устают: ложимся около часу ночи, встаём в шесть утра…»

* * *

ЕЩЁ хранится в портфеле документ, свидетельствующий о том, что Марк награждён почётным званием — «Ударник учёбы первого года второй пятилетки». Здесь же — похвальная грамота, выданная выпускнику десятого класса Морозову, окончившему школу с отличием.

* * *

«… Норма выработки у нас трудная: на каждого в день — призма с основанием 12 кв. метров и боковым ребром — 1 метр (12 кубометров). Теперь каждый обеспечен лопатой, каждая бригада имеет по три кирки, одну тачку и носилки. Работаем бессменно, через час — десять минут отдыха…»

* * *

КОНЕЧНО, ему было нелегко — отсутствие необходимых трудовых навыков, «хлипкое» телосложение, — но никакого нытья в дневнике всё равно не найти. Вот самоиронии там — да, хватает: мол, «типичный филолог»…

По призванию он, конечно, был типичным филологом. Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы бегло просмотреть составленную им ещё в школе картотеку (более двух тысяч карточек!) с крылатыми фразами, принадлежавшими выдающимся деятелям всех времён и народов — от Вольтера до Яна Гуса, от Бэкона до Свифта, Мирабо… Но весь их класс почему-то постановил: идём в Корабелку! И Морозов не стал противопоставлять себя остальным. Однако, успешно проучившись там год, всё ж решил не изменять призванию и передал документы в университет, на филфак…

* * *

«…15 июля. Позавчера вернулись в Ленинград. Мама очень тяжело приняла весть о том, что я иду добровольцем…»

* * *

ОТЕЦ тогда свои чувства скрыть сумел, а вот у мамы не получилось. Мама не привыкла к мысли, что сын — уже взрослый: «Он же ещё мальчик!» Но на сей раз нежный, послушный её мальчик был непреклонен…

* * *

«… Академия наук (Ленинградское отделение) переезжает в Томск, туда же перевозят и Эрмитаж. Купол Исаакия выкрашен в чёрное, а памятники обложены песком и ограждены лесами. В ближайшем будущем городу грозят бомбардировщики… Нужно, чтобы на время войны сердце окаменело, чтобы оно разучилось плакать. На войне плакать нужно кровью врага… Послезавтра ухожу. Устроюсь ли вместе с Юркой?..»

* * *

КРУПНЕЙШИЕ филологи, которые преподавали на факультете, — такие, как академик Александр Сергеевич Орлов, профессора Григорий Александрович Гуковский, Павел Наумович Берков, и другие — прочили Морозову яркое будущее. По одному из авторитетных отзывов, в его курсовых работах «всегда светится острая мысль». Да, обещал он многое…

* * *

«…17 июля. Возле университета видел её. Мы не подошли друг к другу, но наши глаза встретились. Я не могу понять, что в них было написано… Милая моя, я не сержусь на тебя, я выбрасываю из своего сердца всё, что было между нами печального, я оставляю только светлое воспоминание. Прости, если я когда-либо обидел тебя… Сейчас ухожу в часть. Нахожусь дома последние минуты…»

* * *

НА ЭТОМ дневник обрывается. Дальше идут письма…

«11 августа. Дорогие папочка и мамочка! Нахожусь в том же подразделении, через день хожу в наряд. С воздуха сейчас всё спокойно, хотя фашистские стервятники и летают… Высылаю новое стихотворение. По настроению оно несколько мрачноватое, но прошу вас не делать из этого вывод, что «душа моя мрачна», как сказал Байрон. Пишите…»

* * *

СТИХОТВОРЕНИЕ это называется «Старая кепка». Предваряя его, Марк сообщает:

«Написано в местечке Разбегаево, под Ленинградом, когда мне выдали всё обмундирование, кроме пилотки».

… Я шёл на фронт. Со мной в походе были

винтовка, томик Гоголя и ты.

Подушкой мне служила на привале,

былые дни напоминала вновь.

И в горький час, в час грусти и печали,

тебя я ниже надвигал на бровь.

И если мне в войне не будет скидки

и я паду за Родину в бою,

ты, кепка, преданная мне до нитки,

расскажешь людям жизнь и смерть мою.

Эта кепка тоже хранится в его портфеле…

* * *

«28 августа. Дорогие мои! Служба идёт нормально. Посылаю вам ещё одно стихотворение. Оно посвящено генералу де Голлю, о моём отношении к которому вы уже знаете…»

* * *

ДАВАЙТЕ задумаемся. Фашистские полчища — совсем рядом. Ещё неделю назад, 21 августа, ленинградцы прочитали в газете: «… Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза…» И вот в этот отчаянный для себя час юный сын и защитник города на Неве находит в своей доброй душе место и для, казалось бы, такой далёкой Франции, которая сейчас тоже стонет под гитлеровским сапогом, находит в своём юном сердце слова поддержки замечательному французу:

… В дни, когда опустились знамёна,

Он и Франция — это одно.

Воплотились в нём пылкость Дантона

И сердца Жанны д’Арк и Карно.

В нём — решимость, стремление, воля:

Патриоты не жмутся в тиши.

Слава Франции — в сердце де Голля!

Славы Франции нету в Виши.

* * *

«3 сентября. Я жив. Здоров и бодр. Рою вместе со своими боевыми товарищами наблюдательный пункт на горе… Немец у самых ворот Ленинграда, и мне кажется, что в моём родном городе всё поставлено на ноги, что вы, подобно римлянам, кликнули клич: «Hannibal ante portas!» («Ганнибал у ворот!»). И стали готовиться к неслыханной по упорству в истории обороне. Посылаю вам ещё одно стихотворение…»

* * *

ЭТО БЫЛО последнее его письмо. Это было последнее его стихотворение — шутливое, про осенний дождик. Из боя под Стрельной не вышли живыми ни Марк, ни закадычный друг его Юрка Денисевич — никто. Слишком уж неравными оказались силы.

А отец с матерью всё ждали и ждали от сына весточки…

* * *

И ВОТ спустя три с лишним десятилетия пришёл я к Марку Ивановичу Морозову, знаменитейшему в прошлом питерскому учителю. Рассматривал содержимое старого портфеля, слушал рассказ отца о сыне… Потеряв своего мальчика, он потом жил ради других детей, до самой пенсии руководил школой.

Когда ему было уже за восемьдесят, война жестоко ударила по отцу солдата ещё раз: весной, как раз 9 мая, услышал по радио новую, пронзительную песню про День Победы, который «порохом пропах», про то, что «это праздник со слезами на глазах», услышал, вспомнил всё, взволновался — и ослеп. И никак уж стало не разглядеть отцу лица сына, который, навсегда девятнадцатилетний, все эти годы смотрел и смотрел в своей бывшей комнатке с портрета — пытливо и строго…

* * *

«… И СВЕТЛА АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА!»

Рассказ об Ольге Фирсовой,

которая защитила ленинградские шпили

ЛИШНИХ вещей в её квартире я не заметил. Каждый предмет здесь был совсем не случаен. Но особенно к месту, пожалуй, оказались маленькая копия кораблика, что венчает шпиль над Адмиралтейством, и бюст Чайковского. Потому что так уж получилось у Ольги Афанасьевны: музыка и «Адмиралтейская игла» причудливо в её жизни переплелись…

* * *

СКАЖИТЕ, много ли вы знаете альпинистов-музыкантов? Лично я — ни одного. Позвонил в горспорткомитет — там припомнили два случая, но подтвердили: среди тех, кто ходит в горы сейчас, студентов из Консерватории не замечено. А вот Ольга в горы ходила. Мечтала стать пианисткой — и каждое лето отправлялась к вершинам Кавказа. Ну а зимой мастер спорта по слалому Фирсова обживала кавголовские высоты…

Окончила Консерваторию, стала дирижёром-хормейстером. И тут в её жизнь ворвалась совсем другая музыка — музыка войны. Надолго закрыла рояль, подальше убрала дирижёрскую палочку и пошла в морской порт — грузить ящики с минами.

Вдруг — повестка: срочно прибыть в штаб Ленинградского фронта. Там Оля встретилась со старыми знакомыми — Мишей Бобровым, Шурочкой Пригожиной, Алоизием Зембой: это были последние, оставшиеся в городе альпинисты. Их спросили: «Берётесь замаскировать золотые шпили Ленинграда — Адмиралтейства, Петропавловки, Михайловского замка и другие, которые могут служить для врага ориентиром?» Они сказали: «Берёмся».

* * *

ХОЗЯЙКА квартиры показала мне ветхий документ:

«Настоящее удостоверение выдано Фирсовой Ольге Афанасьевне в том, что она привлечена Государственной инспекцией по охране памятников города Ленинграда к работе в спецбригаде ГИОП, выполняющей защитно-маскировочные работы по специальным заданиям Военного совета Ленинградского фронта…»

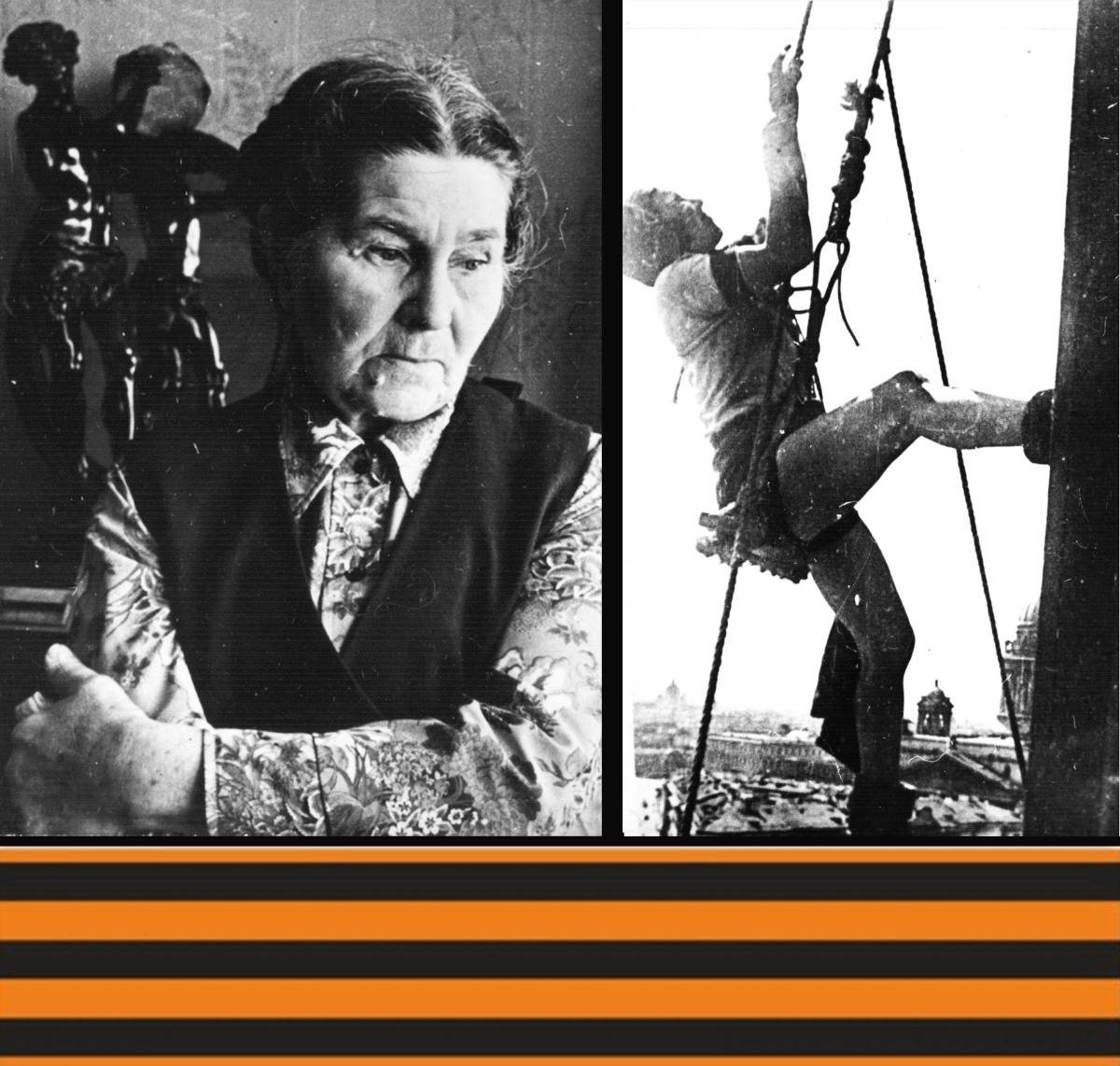

Начали с Адмиралтейства. Чтобы пощадить позолоту на будущее, решили не покрывать иглу защитной краской, а одеть в чехол. Этот гигантский «масхалат» был сшит в швальне «Дзержинки», и теперь его предстояло поднять на самую макушку шпиля. Лишь на пятнадцатый день, после бесконечного числа попыток, летчику-воздухоплавателю Владимиру Судакову с помощью маленького аэростата удалось укрепить на шпиле блок и перекинуть через него канат. Бобров и Земба зачехлили кораблик, корону, яблоко — поднявшись наверх безо всяких лесов и помостов. Потом их сменили Оля и Аля: день и ночь, раз за разом, штурмовали эту вершину, а потом, сидя там рядом на тонкой, жутко раскачивающейся от малейшего движения дощечке-«душегубке», тщательно зашивали и зашпаговывали чехол, обвивая его канатом. Так же — и во время обстрела…

Затем занялись Михайловским замком. В замке размещался госпиталь, и каждое утро выздоравливавшие бойцы помогали Оле и Але подняться с крыши на шпиль. Шквальный ветер вперемешку с мокрым снегом и внизу не очень-то уютен, а каково девушкам было там, на высоте? Однажды их, как обычно, подняли в семь утра. Началась работа, но во второй половине дня бойцов куда-то позвали. Закрепив конец на крыше, ушли. Начало смеркаться, и тут — воздушный налёт. Несколько зажигалок угодили в крышу замка. Подругам стало страшно. Снизу их не слышали и не видели: вокруг уже — кромешная тьма. Про них просто забыли. Сняли обеих уже когда кончилась тревога — поздней ночью, чуть живых… Отпаивая Олю кипятком, мама всплеснула руками: «Что я сегодня видела! Не поверишь — на шпиле Михайловского замка двое висят!..» В ответ дочка только грустно улыбнулась: о своей работе верхолазы родным ничего не говорили…

* * *

МЕЖДУ ТЕМ девчат ждала самая трудная высота — шпиль Петропавловки. Тут понадобился уже не один блок, а целая система, разработанная инженером Жуковским. Осваивали её Бобров и Земба. Сначала по винтовой лестнице добрались до слухового окна. Потом по внутренним конструкциям шпиля Бобров поднялся до основания шара и, просверлив дрелью отверстие, пропустил страховочный трос с петлёй. После этого Земба снаружи стал двигаться от слухового окна к шару. Вслед за ним до трехметровой фигуры ангела добрался Михаил.

Мороз и ураганный ветер на такой высоте чувствовались весьма. К тому ж начался артобстрел. Где-то далеко внизу рушились стены, полыхали пожары, а тут двое, стиснув зубы, устанавливали блоки…

Голодные, больные, на ледяном ветру, они каждый день как-то находили в себе силы карабкаться вверх на сто двадцать два метра! Шпиль ходил ходуном. Краска застывала и не желала ложиться: одно и то же место перекрашивали по нескольку раз…

В феврале сорок второго Бобров получил новое задание. Почти одновременно пришлось Оле и Але проститься и с Зембой: голод, старая рана и цинга сделали его неузнаваемым. До Большой земли добрый их Люся (так, ласково, друзья звали Алоизия), увы, не добрался…

И поднялись тогда на шпиль Петропавловки Оля с Алей — тоже больные и тоже голодные, — дабы доделать то, чего не успели мужчины. Однако Але становилось всё хуже, хуже… И Оля осталась одна…

* * *

СПУСТЯ годы в газете напишут: «Тысяча часов на высоте!» Какая там тысяча! С августа сорок первого — до октября сорок шестого. А те восемьсот семьдесят два блокадных дня — естественно, без выходных и отпусков. Да, все восемьсот семьдесят два дня продолжалась её бессменная вахта. Задумаемся: люди с трудом передвигались по земле, порой не в силах были одолеть ступеней до второго этажа, а ей, без всяких ступенек, нужно было подыматься на высоту в двадцать — тридцать этажей! Подыматься — когда кружится голова. Когда в животе сосущая пустота. Когда руки в нарывах и даже маленькая царапинка долго не заживает. Когда инструмент с каждым днём становится всё тяжелее и тяжелее. Когда сердце разрывает боль: умерла мама, убит брат… Но она всё равно карабкалась — на Михайловский замок, на крышу Никольского собора, на купол церкви Иоанна Предтечи… Особенно часто — на Адмиралтейский шпиль: постоянно требовалось подправлять и чинить чехол. Однажды, когда висела там, на неё устремился «мессершмитт». К счастью, пулемётная очередь прошла мимо. Оля хорошо разглядела лицо немца под прозрачным колпаком…

А в другой раз, когда к Оле приблизился самолет, она совсем не испугалась: это был наш «У-2», из кабины которого кинооператор Олег Иванов нацелил на девушку объектив кинокамеры. Уникальные кадры вошли в знаменитую блокадную ленту «Ленинград в борьбе».

Через три года люди вновь увидели её на экране: девушка под облаками вспарывает ножом грубую мешковину — и золотой фрегатик освобождён от «масхалата»! Как радовались тогда вместе с Олей её новые друзья-верхолазы, пришедшие на смену Пригожевой, Боброву, Зембе, — Таня Визель, Миша Шестаков, Андрюша Сафонов…

* * *

КСТАТИ, о своём рояле тоже все эти годы не забывала, заботилась, словно о живом существе: в лютую стужу укутывала его, как только можно было, — лишь бы «не простыл». И рояль помог ей выстоять. И Шостакович своей «Седьмой симфонией» ей помог. И выступления в госпиталях: ни разу, даже в самый разгар зимы, не позволила она себе выйти к раненым в ватных брюках — только в длинном вечернем платье. Еще помог выстоять Оле хоровой женский ансамбль, который она создала в насквозь промерзшем ДК Промкооперации зимой сорок третьего…

И потом, после войны, долго не расставалась она с музыкой. До самой пенсии преподавала музыку малышам в детском саду. Однажды ребятишек повезли на экскурсию по городу. Машина остановилась близ Адмиралтейства, и добрый их педагог вдруг поведала мальчишкам и девчонкам, как она оберегала этот шпиль в войну…

В пятьдесят шесть она вновь поднялась на шпиль Петропавловки. О Боброве, когда он сделал то же самое, газеты писали (он стал «Почётным гражданином» города, получил тьму уже послевоенных наград), а о Фирсовой — молчок. Когда я побывал в её однокомнатной квартире на улице Костюшко, в передней увидел пару лыж. Поинтересовался:

— А вторые-то чьи?

— Дочки, тоже Оли. Вместе бегаем — до Пулкова и обратно…

* * *

СКОНЧАЛАСЬ Ольга Афанасьевна в 2005-м, 10 ноября. В чужом краю. Но прах, по её желанию, захоронили в городе, который она защищала, и где о ней, теперь, увы, вспоминают очень редко…

на шпиль Адмиралтейства,1942-й.

Ольга Афанасьевна в 1979-м.

Фото Льва Сидоровского

Спасибо за память о героях!