![]()

Утро 14 сентября 1927 года встретила в Ницце. Обмотав шею длинным пурпурным шарфом, села в машину. Крыльев над колесами не было, и, когда Айседора закинула конец шарфа через плечо, тяжелая бахрома зацепилась за заднее колесо. Шофер выжал сцепление — и этот алый аркан ее мгновенно задушил…

Вспоминая…

О Михаиле Алексееве, Айседора Дункан и дне рождения Санкт-Петербурга

Лев Сидоровский

24 МАЯ

24 МАЯ

«КАКОЕ ВСЁ-ТАКИ ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ,

ЧТО У НАС ЕСТЬ ПУШКИН!..»

125 лет назад, 24 мая 1896 года,

родился мой знаменитый собеседник —

академик Михаил Павлович Алексеев

МЫСЛЕННО перебирая свою жизнь, дорогой читатель, я всякий раз ощущаю, что Пушкин давно занимает в ней какое-то совсем особое место: ведь при малейшей возможности стараюсь побывать в тех местах, которые овеяны его именем, встретиться с теми людьми, которые собственную судьбу так или иначе связали с его творчеством…

К примеру, очень любил я общаться с академиком Михаилом Павловичем Алексеевым. Дабы, дорогой читатель, тебе было понятно, что из себя этот человек в научном мире представлял, попробую перечислить лишь некоторые звания Михаила Павловича: возглавляя Советский комитет славистов, он вдобавок являлся президентом и Международного подобного же комитета, в котором было тогда представлено около тридцати стран; его избрали своим почётным доктором Оксфордский, Парижский, Бордоский, Будапештский, Ростокский и Познаньский университеты; он был академиком Сербской академии наук и искусств, членом-корреспондентом Британской академии, почётным членом Американской ассоциации современных языков, иностранным членом Испанской королевской академии. В нашем «Пушкинском Доме» Михаил Павлович выпестовал сектор взаимосвязей русской и зарубежной литератур. К тому же председательствовал в Пушкинской комиссии Академии наук СССР, которая, в частности, выпускала серию сборников «Временник Пушкинской комиссии», а академик Алексеев её редактировал…

Чтобы дать представление о возрасте этого моего почтенного и, к счастью, нередкого собеседника, скажу лишь, что свою первую статью о Пушкине Михаил Павлович опубликовал еще в тысяча девятьсот девятнадцатом… Рассказывал:

— Тогда только что был снят царский цензурный запрет с «Гаврилиады», и Валерий Яковлевич Брюсов впервые выпустил поэму полностью в легальном издании. Моя статья в киевском журнале «Родная земля» как раз и была посвящена вновь открытой «Гаврилиаде»…

И с той поры с творчеством Александра Сергеевича был связан крепко-накрепко. Нет, Пушкин был далеко не единственной темой академика: он исследовал русскую, английскую, французскую, испанскую, итальянскую, венгерскую, западнославянские, скандинавские и многие другие литературы, но рядом со всем этим Александр Сергеевич присутствовал всегда. В ответ на моё удивление по поводу такого долгого постоянства недоумевал:

— А разве с Пушкиным можно расстаться? Любовь к Пушкину, если уж она возникает, то — на всю жизнь! Каждое его слово — совершенство, каждая строка вылита навсегда и не подлежит исправлению…

Бытует утверждение (оно уже даже стало речевым штампом), что Пушкин велик, в частности, ещё и тем, что у каждого из нас он будто бы — свой. Михаил Павлович подобную, как он говорил, «болтовню» не принимал:

— Что за ерунда: «у каждого свой Пушкин»! Как историк литературы, считаю, что если мы будем историческую фигуру превращать в некоторое количество мелких фигур, которые чем-либо интересны разным людям, то объективное историческое значение этой личности пропадёт. Наоборот, моя задача отыскать в Пушкине то главное, чем нельзя не восхищаться и без чего никто обойтись не может…

Почему же академик, не будучи, строго говоря, специалистом по русской литературе (полвека в ЛГУ преподавал творчество английских авторов), в конце концов стал выдающимся знатоком именно Пушкина? Когда я однажды попытался это выяснить, Михаил Павлович усмехнулся:

— Не вы первый задаёте подобный вопрос. Действительно, заниматься Пушкиным меня никто не обязывал, а между тем ещё в середине двадцатых годов я издал в Одессе, где кончал аспирантуру, три пушкинских сборника. Значит, было в нём что-то такое, что уже в те годы привлекло к себе — раз и навсегда… Итак, почему же я, специалист по европейской литературе, связал свою жизнь с Пушкиным? Кое-кто по этому поводу высказывал такое предположение: потому что Пушкин — самый европейский из русских писателей. Я же всегда вспоминаю слова Гоголя, который замечательно определил, почему нам так дорог Пушкин. Он сказал, что Пушкин — «это русский человек в своём развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Вероятно, я, как русский человек, в этом и заинтересован… Европеизм Пушкина, его интерес к европейской культуре в очень широком масштабе, неслыханном для тех времён, — это меня всегда поражало и восхищало. Поэтому одной из книг, посвящённых Александру Сергеевичу, предпослал подзаголовок: «Сравнительно-историческое исследование». Действительно, я стараюсь показать, что Пушкин — это явление не только русской, но и мировой культуры. И задача, которую по мере сил пытался и пытаюсь осуществить, заключается в том, чтобы объяснить, почему Пушкин дорог не только нам, но и людям в любом уголке Земного шара. Недаром в высокой оценке поэта сошлись Гёте и Гюго, Ламартин и Мандзони, Мериме и Гонкур, Карлейль и Теннисон — несмотря на все различия их творческих манер и вкусов, идеологических и стилистических тенденций…

И именно эта проблема представлялась академику самой важной. Михаил Павлович восклицал:

— Наверняка, самое значительное в нашем деле — изучить соотношение Пушкина и мировой культуры, чтобы определить всемирно-историческое значение его жизни и творчества! Однако некоторые коллеги порой допускают в этом дилетантизм и странную забывчивость, когда за новое о Пушкине выдаётся то, что уже давным-давно известно…

Подробно о своих исследованиях в данном направлении мой маститый собеседник рассказывать журналистам не любил, отнекивался: мол, читайте книги, там — всё… Однако однажды я кое-что у него всё же выведал:

— Пожалуй, определённое значение имела работа «Пушкин и наука его времени», в которой я впервые заявил совершенно новую тему. Выяснилось, что, как гениальный, очень восприимчивый человек, Пушкин не мог быть вдалеке и от вопросов науки. Наука в такой же мере определяла его мировоззрение, как и искусство. Это подтверждает всеобщность его образования, глубину его культуры… В своё время я задался целью показать, какие вопросы пушкиноведению надо решать заново, а не считать их выясненными окончательно. Какие старые гипотезы нужно ликвидировать как несостоятельные. Например, меня всегда удивляло, что во втором томе академического издания черновики Пушкина назывались так: «Наброски и замыслы Пушкина к «Фаусту»». Я стал их анализировать еще в 1921-м, а завершил только через полвека. Стремлюсь доказать следующее: то, что у нас говорится о Пушкине и Гёте, в частности, о Пушкине и «Фаусте», пора сдать в архив. Только один пример. Давно стоит вопрос об отношении Пушкина к Гёте по его «Сцене из «Фауста»». Вы знаете, пушкинисты всегда искали источник этой сцены у Гёте, а — между тем — выясняется, что, вероятно, всё наоборот: Гёте взял концовку для своего «Фауста» у Пушкина. Да, «Сцена из «Фауста»» каким-то образом стала знакома Гёте и подсказала ему развязку…

Заключительной авторской ремарке в «Борисе Годунове» — «народ безмолвствует» — Михаил Павлович посвятил более тридцати страниц. Маленькому стихотворению «Роза» — пятьдесят… Не каждый литератор даёт возможность для подобных исследований… Академик был со мной согласен:

— Конечно, не о всяком писателе можно сотворять такие диссертации… Помните стихотворение «Памятник»? В нём всего двадцать строчек. А я о нём написал книгу в шестнадцать печатных листов, это четыреста страниц… Как возникли эти стихи, почему они стали известны так поздно — до всего этого я долго докапывался и представил свою гипотезу… Читая «Памятник», я обратил внимание на то, что каждая из двадцати строк этого стихотворения — загадка. Что же такое — эти двадцать строк? Это исповедь поэта, его завещание потомкам, самооценка. Стихотворение Пушкин написал за год до гибели и печатать не собирался, современники его не знали. Я нашёл лишь два свидетельства того, что Александр Сергеевич эти строчки кому-то показывал… Мог ли поэт — с его скромностью — вдруг выдать самовосхвалительное стихотворение? Вряд ли, во всяком случае, я в этом сомневался. Стал изучать источники — и державинский оригинал, и оду Горация, из которой взят эпиграф, и пушкинские автографы стиха, и другую литературу… Выставил всё в логический ряд — и обнаружилась система. Во-первых, эти стихи — ответ клеветникам, ведь 1836 год был для Пушкина одним из самых тяжёлых. Во-вторых, обнаружилось, что форма стихотворения продиктована воспоминаниями о Дельвиге (он недавно умер), об их царскосельской юности, о пророческом стихотворении друга, посвящённом Пушкину. Нет, совсем не самовосхвалением озабочен поэт: в этих стихах он как бы наедине с собой подводит итог жизни. Эти стихи — глубокий крик души…

Однажды, в другой нашей беседе, накануне очередного Дня Победы, я по записи в своём блокноте процитировал такие пушкинские слова: «Невозможно, чтобы люди со временем не уразумели смешную жестокость войны, как они уразумели существо рабства, царской власти и т.д. Они увидят, что наше предназначение — есть, жить и быть свободными…» Насколько же злободневно это звучит в наше время! Академик кивнул головой:

— Вот-вот! И вспомните, какой Пушкин дальше делает вывод! Он утверждает, что война — не божественна: её вызывают и ею управляют люди, те самые, для которых будет уготована гильотина. А ещё Пушкин добавляет, что война не вечный закон, что она будет устранена волей народов… Хорошо, если и на этот раз Александр Сергеевич окажется правым…

Скоро, в начале июня, Михаилу Павловичу, как и всегда прежде, предстояла очень желанная поездка в Михайловское — на Пушкинский праздник. Он обожал такие дни на берегу Сороти. Вот и тогда, в 1979-м, щуря за толстыми стёклами очков глаза в блаженной улыбке, сказал с какой-то юношеской восторженностью:

— Я был на разных подобных торжествах — и на шекспировских в Англии, и на дантевских в Италии, и в Веймаре, на празднике, посвященном Гёте… В любой из этих и других стран люди к своим великим писателям относятся с уважением. Всё это так. Но только у нас любовь к поэту имеет характер поистине всенародный… Какое всё-таки великое счастье, что у нас есть Пушкин!..

* * *

26 МАЯ

ГЕНИАЛЬНАЯ «БОСОНОЖКА»

144 года назад родилась Айседора Дункан

ХОРОШИЙ поэт Всеволод Александрович Рождественский, с которым четверть века я общался, однажды рассказал, как летом 1924-го под небом Детского Села (так тогда большевики переименовали Царское) вместе с Сергеем Есениным участвовал в литературном вечере. Остались там заночевать. Просыпается Рождественский утром — Есенина нет. Переполошился, рванул на поиски. Обнаружил друга у памятника, где кудрявый лицеист — на скамье. Есенин улыбается: «Проснулся ни свет, ни заря, открыл окошко — сирень прёт в лицо! Потянуло на волю. Выбрался через окно. Иду — ни души. И захотелось повидать Пушкина, сказать ему: «Доброе утро!» И добавил: «Айседора бы этого не поняла»…

* * *

КОГДА в майский день 1878-го Айседора Анджела Дункан явилась на белый свет, мать будущей звезды европейских сцен постигло сразу два разочарования: первыми звуками, которые она, едва оправившись от родов, услышала, были яростные вопли с улицы вкладчиков банка ее мужа, сбежавшего накануне с их сбережениями невесть куда; а, во-вторых, увидела она сразу, как новорожденная почти конвульсивно молотит воздух ногами. Всхлипнув, призналась акушерке: «Я так и знала, что родится монстр. Этот ребенок не может быть нормальным, ведь он прыгал еще в моей утробе! Это всё наказание за грехи ее отца, негодяя Джозефа…» Однако и без помощи жулика-папаши учительница музыки сумела младшую доченьку и троих старших ребятишек поставить на ноги, дать им образование. Впрочем, Айседора уже в тринадцать школу бросила, потому что ее влекли музыка, танец…

Так что спустя пять лет из родного Сан-Франциско умчалась в Чикаго, где стала выступать в ночных клубах. И чуть было не вышла замуж за своего поклонника — огненно-рыжего, бородатого обольстителя, сорокапятилетнего поляка Ивана Мироски. Увы, скоро выяснилось, что он женат и тоже беден. Этот первый неудавшийся роман заставил ее в трюме судна для перевозки скота покинуть Америку.

И, оказавшись в чопорном Лондоне, поняла, что покорить здешние светские салоны при столь жёсткой конкуренции можно лишь чем-то сногсшибательным. Классический балет, к которому все уже привыкли, тут не поможет: грация и артистизм Кшесинской и Павловой слишком академичны и к тому же предполагают долгую, изнурительную муштру уроками… Однажды под крышей Британского музея на глаза ей попалась огромная античная ваза, вывезенная из Афин, на которой изображена в танце обольстительная гетера: легкий наклон головы, развевающиеся складки туники, взлетевшая в изящном жесте рука… Вот то, что надо!.. Быстро заразила озарившей ее идеей (танец должен быть символом свободы, продолжением естественной грации, говорить языком эмоций, а не раз и навсегда отрепетированных жестов) известную «светскую львицу» — актрису Кемпбелл, и та на одном из частных приемов преподнесла свою протеже как «экзотическую закуску». И не прогадала: дерзкая Айседора, выступившая босиком и в тунике вместо пачки, сумевшая во многом скопировать древнегреческую пластику, увидела в глазах зрителей восхищение…

И далее, день за днем, ее танец продолжал всех шокировать и изумлять. Слава о гениальной «босоножке» быстро переметнулась через Ла-Манш, и в 1903-м на гастролях в желанной Греции, которая принимала гостью очень горячо, Айседора это свое мастерство пластической импровизации еще больше отточила… Здесь под ее началом на холме Конапос возник храм для проведения танцевальных занятий, где выступления Дункан сопровождал хор из ею же отобранных десяти мальчиков-певцов. С ними потом давала концерты в Вене, Мюнхене, Берлине… Да, перед ней открылись лучшие сцены Европы. Она уже привыкла к неизменному шквалу оваций и морю цветов. А газетчиков всё больше заинтересовывала ее бурная личная жизнь…

* * *

МУЖЧИН она выбирала сама, причем — с отменным вкусом. Так, в Будапеште открыла для себя того, кто в ее сердце навсегда запечатлеется как «Ромео»: талантливый актер Оскар Бережи возлюбленным оказался очень страстным, и у них уже состоялась помолвка, но вдруг красавец-мадьяр связи с танцовщицей предпочел карьеру… Потом писатель и педагог Хендрик Тоде тоже сломался под тяжестью ханжеской морали и после первого же скандала законной супруги с Айседорой расстался… Затем ее сердце покорил уже помолвленный с другой Эдвард Гордон Крэг (для нее — Тедди), талантливейший театральный режиссер-модернист, который метался от одной возлюбленной к другой, разрывался между запутанными финансовыми делами Айседоры и собственным творчеством, однако любили они друг друга безумно. И у двадцатидевятилетней танцовщицы появился долгожданный ребенок, доченька Дердри, что в переводе с кельтского означает «печаль». Отмучившись после тяжких родов, Айседора сделала заявление, подхваченное феминистками: «Кто придумал, что женщина должна рожать в муках? Я не хочу слышать ни о каких женских общественных движениях до тех пор, пока кто-нибудь не додумается, как сделать роды безболезненными. Пора прекратить эту бессмысленную агонию». Но не успела порадоваться своему материнству, как ее столь обожаемый Тедди женился на той самой прежней Елене…

* * *

В КОНЦЕ 1907-го дала несколько концертов в Санкт-Петербурге, где встретила Станиславского. Видя, как он восхищен ею, решила форсировать события, но сама же всё испортила. В автобиографии так описывает этот эпизод, когда однажды поцеловала Константина Сергеевича в губы: «У него был страшно удивлённый вид. Глядя на меня, с ужасом воскликнул: «Но что же мы будем делать с ребенком?!» «Каким ребенком? «— поинтересовалась я. «Нашим, конечно». Я расхохоталась, а он посмотрел на меня с грустью и ушел».

Она по-прежнему оставалась одинока. Однажды, когда сидела в своей гримерной, вошел мужчина с вьющимися светлыми волосами и бородой, статный и уверенный. Представился: «Парис Юджин Зингер». В мозгу у Айседоры пронеслось: «Вот он, мой миллионер!» Расточительную и эксцентричную танцовщицу всегда выводили из состояния равновесия неоплаченные счета, которых было много: так нуждавшаяся в детстве, теперь она любила жить шикарно. В общем, состоятельный поклонник (Лоэнгрин, как называла его Дункан, был сыном одного из изобретателей швейной машинки, унаследовавшим огромное состояние) пришелся очень кстати. Он баловал ее нежнейшей заботой, дорогими подарками и совместными путешествиями. У них родился Патрик — и она ощущала себя почти счастливой. Но Зингер оказался очень ревнивым, а Айседора не собиралась полностью отказываться от трудно обретенной самостоятельности, да и от флирта с другими мужчинами. К тому же постоянно подчеркивала, что ее нельзя купить. Они расстались…

* * *

В ТОМ ЖЕ январе 1913-го, на гастролях по России, ей начали мерещиться то похоронные марши, то два детских гробика среди сугробов… Лишь когда в Париже наконец увидела сына и дочку, немного успокоилась. Отправила детей с гувернанткой в Версаль, и по дороге случилась трагедия: вдруг заглох мотор, шофер вышел проверить, что за поломка, но тот так же внезапно заработал — и автомобиль, сбив водителя с ног, свалился в Сену. Погибли все…

От этой утраты не оправилась никогда. Однажды, гуляя по берегу, увидела, как ее дети, взявшись за руки, медленно зашли в воду и исчезли… Зарыдав, Айседора бросилась на землю. Над ней склонился молодой человек. «Спасите мой рассудок, подарите мне ребенка…», — прошептала Дункан. Молодой итальянец был уже помолвлен, и ребенок, который после их короткой связи появился на свет, прожил всего несколько дней…

* * *

И ТУТ ей вдруг представился шанс начать жизнь с чистого листа. В 1921-м нарком просвещения Луначарский официально предложил Дункан открыть в Москве школу танца, пообещав финансовую поддержку. В ответ она первой из артисток Запада приветствовала новое революционное государство, куда не то что поехала — побежала! Но от себя далеко не убежишь: в Советской России ее настигла новая роковая страсть…

На одном из приемов, организованном в особняке, который выделили для школы «экспериментального балета», появился златокудрый Сергей Есенин. Он был околдован: не зная по-английски ни слова, снял обувь и станцевал какой-то дикий танец. Но Айседора всё поняла: она гладила его по голове, повторяя всего два русских слова — «ангель» и «чьорт». Через три часа после знакомства вместе укатили в колдовскую русскую ночь… Ей было сорок четыре, ему — двадцать шесть. Но их страсть стала дикой, изматывающей… Могло ли у них случиться духовное слияние? Трудно сказать, ведь Есенин говорил лишь по-русски, она же на чужом языке с трудом выучила только десяток слов… Поэт сходил с ума от ее огненного, под мелодию «Интернационала», танца с шарфом, когда алое полотнище вилось вокруг жаркого тела женщины, аллегорически символизируя бурю революции над вечно юной землей, дающей жизнь. Но их совместная идиллия быстро кончилась: «московский озорной гуляка» Айседору и любил, и ненавидел. Великая обольстительница, своим творчеством утверждавшая в искусстве великую простоту и женскую свободу, по-бабьи сносила всё — и его безумные порывы, и загул… Даже поймав едва не угодивший ей в голову сапог, всё повторяла сквозь поток слёз по-русски: «Серьожа, я тьебя люблью…» А он, вырываясь из ее объятий, прятался у друзей, посылал телеграммы, что всё кончено, но, охваченный нежностью и раскаянием, снова возвращался и, когда припадал лицом к ее коленям, она опять запускала пальцы в его кудри…

Чтобы вырвать любимого из бесконечных загулов, чтобы избавить его от ругани со стороны представителей литературного бомонда Страны Советов, в 1922-м оформила с Есениным брак и увезла в Европу. Никогда до этого не бывшая замужем, она впервые, пожалуй, была счастлива. Однако там, «за бугром», он загрустил еще больше. Пообщавшись в Париже с русскими эмигрантами, писал: «Снова здесь пьют, дерутся и плачут под гармоники жёлтую грусть. Проклинают свои неудачи, вспоминают Московскую Русь…»

Потом в Америке их встретили — словно большевистского «троянского коня» в сфере культуры — с большой опаской. Дункан это не смутило: плюнув на высший свет, «красная Айседора» стала выступать в пролетарских кварталах. Ее принимали «на ура», жизнь ей улыбалась. Но всё это быстро закончилось. Потому что, когда пресса назвала Есенина «молодым мужем Дункан», он, разъяренный, запил снова — до беспамятства, до погромов в ресторанах… И однажды, заплатив по счетам его «гуляний», Айседора не выдержала: «Go home!» Он уехал, но с бельгийской границы, не вынеся разлуки, вернулся. Увидев любимого, она показала ему на грудь: «Здесь у тебя Христос!» А потом — на лоб: «А здесь у тебя дьявол!»

И все-таки они расстались…

Про трагическую кончину Есенина узнала в Париже. Сбежавшимся журналистам сказала: «Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием…». Годом позже, получив извещение из московского суда о том, что как официальная вдова наследует гонорары за все его стихи, от наследства отказалась — в пользу матери и сестер поэта…

* * *

ПЫТАЛАСЬ забыться в танце. Как свидетельствовал Максимилиан Волошин: «Айседора танцует всё, что другие говорят, поют, пишут, играют и рисуют. Она танцует «Седьмую симфонию» Бетховена и «Лунную сонату», она танцует «Primavera» Боттичелли и стихи Горация». На это уже была скорее оглядка на прошлое, нежели настоящая жизнь. Даже короткий роман с молодым русским пианистом Виктором Серовым, воскресить ее не смог…

* * *

УТРО 14 сентября 1927 года встретила в Ницце. Обмотав шею длинным пурпурным шарфом, села в машину. Крыльев над колесами не было, и, когда Айседора закинула конец шарфа через плечо, тяжелая бахрома зацепилась за заднее колесо. Шофер выжал сцепление — и этот алый аркан ее мгновенно задушил…

Ее танец у моря…

* * *

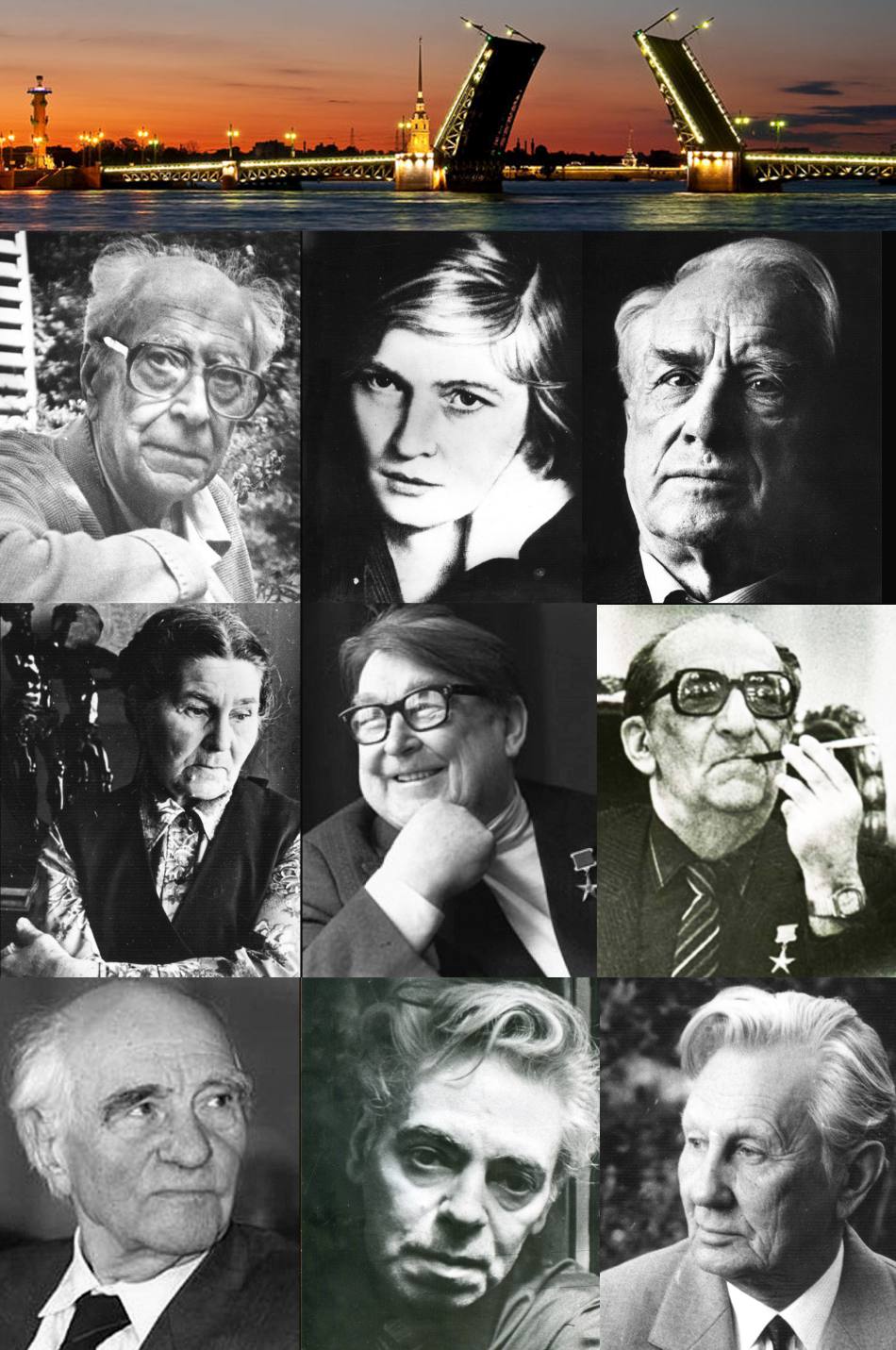

27 МАЯ

«ПЕТЕРБУРГ! У МЕНЯ ЕЩЁ ЕСТЬ АДРЕСА…»

27 мая, в День 318-летия великого города, —

о дорогих мне людях, которыми он гордится

ВПЕРВЫЕ на невском берегу, дорогой читатель, оказался я в 1939-м, когда родители вместе с отпрыском, которому ещё не было и пяти, прикатили сюда из Сибири погостить у родственницы. Однако, несмотря на хорошую детскую память, о Ленинграде той поры представление имею смутное, потому что города почти не видел: весьма не любознательные гости под крышей коммуналки, увы, в основном с хозяйкой жилплощади точили лясы. Запечатлелись лишь трамваи на Невском, золотой купол Исаакия и Янтарная комната в Царском Селе, куда отец с мамой вывезти меня всё же сподобились… Потом была война и фильм «Ленинград в борьбе», который потряс. Поэтому стремился под это небо очень и в 1951-м, окончив девятый класс, наконец-то тут оказался. Остановился у другой родственницы, которая Аничков мост называла «Аничкиным» и из всех городских достопримечательностей знала лишь гастроном напротив да комиссионку за углом. Но мне-то он, слава богу, открылся сполна. Помню, когда со Стрелки впервые глянул окрест, аж задохнулся от восторга. И изгибы Мойки тронули душу. И Зимняя канавка. И Лебяжья… С утра до ночи бродил по проспектам, набережным, исколесил и пригороды, только-только приходящие в себя после фашистского нашествия — вот и Екатерининский дворец, где когда-то я, ещё неразумный, был восхищён Янтарной комнатой, теперь представлял собой руины, которые ограждали таблички: «Осторожно, опасайтесь обвала!»

Спустя два года вопреки подлым козням, которые абитуриенту из провинции чинили «партия и правительство», с неимоверным трудом добился права учиться в Ленинградском университете на журналиста — и дивный город стал м о — и м. В окна 31-й аудитории заглядывали Исаакий и Медный всадник, в пяти минутах ходьбы была та самая Стрелка, вид на которую с Троицкого моста, наверное, — самый прелестный в мире, а легкоатлетические занятия весной частенько собирали нас на пляже у стен Петропавловки. К себе на Лиговку обожал возвращаться через весь Невский пешком. Ходить было удобно, потому за своими тротуарами дворники в белых фартуках следили скрупулёзно и зимой уже в шесть утра чистили их от снега, посыпали песком. Кстати, и с транспортом больших проблем в Ленинграде тогда не возникало, особенно после того, как в 1955-м пустили первую линию метро. К дверям автобуса и троллейбуса (но не трамвая) люди тогда ещё чинно выстраивались в очередь, и в сторону никто никого не оттирал. А в Эрмитаж очередей не было, и поначалу бегал я туда (благо, что недалеко) почти ежедневно — в «окнах» между занятиями. Вечерами же влекла к себе Александринка — с Черкасовым, Симоновым, Толубеевым, Меркурьевым… И Большой зал филармонии — с Мравинским. И Мариинка, временно носящая имя Кирова, — с Дудинской, Сергеевым и прочими «звёздами». И Театр эстрады — с Аркадием Райкиным…

Вот назвал их… А ведь эти и другие восхитительные имена, ставшие украшением нашего города, отразившие в себе самую его суть, я долгие годы, отданные журналистике, храню — с адресами и телефонами — в толстенной настольной записной нет не книжке, а книжище, которую ни переписать, ни вынести из дома — ведь и тяжёла, и так уже истрепалась, что ещё лет тридцать назад пришлось даже поместить её в специальный футляр. Увы, очень многие из сих дорогих мне людей свой жизненный путь уже завершили — как там у Мандельштама: «Петербург! У меня ещё есть адреса, // По которым найду мертвецов голоса…» И сейчас, в канун трёхсот восемнадцатого дня рождения нашего блистательного города, дорогой читатель, немного её полистаю…

* * *

С ДМИТРИЕМ Сергеевичем Лихачёвым не раз вели мы разговор и в Пушкинском Доме, и в его квартире на 2-м Муринском, и на комаровской даче. Красивый, седовласый, статный, с негромким голосом (который, однако, слышала вся страна), он имел много разных званий: Герой Соцтруда, лауреат нескольких, в том числе и иностранных, премий, почётный член восьми иностранных академий, почётный доктор семи иностранных университетов. К тому же — первый почётный гражданин Санкт-Петербурга, а также — итальянских Милана и Ареццо… А задолго до этого, в 1928-м, — как член «тайного» студенческого кружка — оказался на Соловках, где написал свою первую «научную» работу: «Воровская игра в карты». Из лагеря «ударник Белбалтлага» с новым знанием жизни вырвался на невские берега, чтобы самозабвенно (и в дни блокады тоже) служить науке: его ждал Пушкинский Дом, отдел древнерусской литературы. В сороковые и последующие годы гонений на церковь он спас свою отрасль науки, сделав упор на «Слове о полку Игореве» как местном героическом эпосе… И как же ненавидел его Ленинградский обком, придумывая для гонений самые разные поводы: например, в 60-е Толстикова бесило, что Дмитрий Сергеевич выступил против повальной реконструкции многих зданий на Невском, а в 70-е Романова — что учёный (кстати автор книги «Поэзия садов») решительно возразил против вырубки царскосельских парков. С согласия городского руководства кагэбэшники устраивали провокации: однажды пожилому академику сломали два ребра, в другой раз — подожгли квартиру… Надо ли удивляться, что в 1991-м, 20 августа, Дмитрий Сергеевич с трибуны на Дворцовой площади обратился к тысячам земляков с призывом «ни в коем случае не жертвовать наконец-то обретённой свободой, потому что возвращение к коммунистической диктатуре немыслимо».

Как-то во время телепередачи Лихачёв заметил, что человек может притвориться добрым, весёлым, решительным, каким угодно, но только не ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ: это просто не в его силах. Впрочем, самому Дмитрию Сергеевичу (как и прежде — Антону Павловичу Чехову) подобное притворство было ни к чему. Потому что он на самом деле всегда и во всём оставался не только истинным интеллигентом, но и самой Совестью Санкт-Петербурга.

* * *

ЛЕТОМ 1967-го, оказавшись на Чёрной речке в квартире Ольги Фёдоровны Берггольц, целый день слушал я её монолог — о времени, о жизни, о себе, который то и дело прерывался исступлённым стоном: «Не может быть, что жили мы напрасно! // Вот, обернувшись к юности, кричу: // — Ты с нами! Ты безумна! Ты прекрасна! // Ты горнему подобная лучу!..» Да, о многом она тогда мне поведала: как в застенках НКВД уничтожили первого мужа — поэта Бориса Корнилова; как погибли две доченьки; как третьего ребёнка убили в ней, когда сама находилась в «Большом доме», за решёткой… Потом была война, и она стала «блокадной музой»: «Присягаю ленинградским ранам, // первым разорённым очагам: // не сломлюсь, не дрогну, не устану, // ни крупицы не прощу врагам…» В последний день 1941-го обратилась по радио к землякам: «…И всё-таки, вопреки всему, да будет в суровых наших жилищах праздник!» А в это время дома умирал второй её муж, Николай Молчанов. Она ждала от него ребёнка, однако дистрофия сделала своё страшное дело… И снова люди слышали её голос: «О, ночное воющее небо, // дрожь земли, обвал невдалеке, // бедный ленинградский ломтик хлеба // — он почти не весит на руке…». А когда пришла такая желанная Победа, сквозь слёзы выдохнула в микрофон: «… Я четыре года самой гордой // русской верой — верила, любя, // что дождусь — живою или мёртвой, // всё равно, — но я дождусь тебя…»

И после жизнь её не баловала. В сорок шестом, когда разразилась гроза над Ахматовой и Зощенко, когда оба они не только были исключены из Союза писателей, но и лишены хлебных карточек (в Ленинграде! после блокады! лишить хлебных карточек!), пала тень и на Берггольц, посвятившую в печати творчеству Анны Андреевны добрые слова. Но она, не думая о последствиях, получала свой «писательский» паёк и снова шла с судками в «Фонтанный дом», к Ахматовой. И к Зощенко шла… И хотя тогдашний муж преграждал ей путь: «Оля, не ходи! Оля, это опасно!» — отодвигала его в сторону: «Юрочка, они же кушать хо-чу-ут…» Однажды, когда её прилюдно упрекнули в помощи «враждебным элементам», в ответ резко бросила: «У революции нет такой меры наказания, как голодная смерть»… И именно ей выпало высокое право найти в сердце слова для гранитных плит Пискарёвского кладбища: «Здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане — мужчины, женщины, дети. <…> Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт, и ничто не забыто!»

* * *

В ЭРМИТАЖ к академику Борису Борисовичу Пиотровскому заглядывал я частенько, тем более что попасть к нему, несмотря на «громкую» должность и дикую занятость, было сравнительно просто. Только позвонишь, минуя строгого секретаря, по прямому поводу, только скажешь, что, мол, «очень-очень надо», так в ответ непременное: «Надо так надо, выкрою минуток тридцать»… Как-то я поинтересовался, помогает ли директору Эрмитажа (двенадцатому — за всю историю музея) в работе, да и вообще в жизни, сам Питер, его «лицо», характер. Он подошёл к окну, глянул на шпиль Петропавловки, на Стрелку, и задумчиво: «А как иначе? Конечно же, этот волшебный город влиял на формирование всей моей жизни… Да, его история, его атмосфера, его архитектура — очень стройная, чёткая, — наверное, помогли мне обрести — и в научной работе, и в жизни — такую же, ну, что ли, чёткость. Во всяком случае, всегда к этому стремился»…

В первую блокадную зиму, когда объявлялась воздушная тревога, его резиденцией, как заместителя начальника пожарной команды МПВО, являлся Арапский зал Зимнего дворца. Здесь дежурил, отсюда производил обход вверенных ему покоев. А когда объявлялся отбой, в Ротонде (на границе их пожарных постов) встречался с профессором Борисовым. И читали друг другу курсы лекций: Борисов знакомил Пиотровского с основными проблемами семитологии, а герой моего повествования обучал его археологии. Их очень беспокоила такая мысль: если погибнем, то всё, что нам удалось узнать, но ещё не получилось опубликовать, сделать достоянием науки, общим знанием, уйдёт вместе с нами, пропадёт навсегда, и кому-нибудь потом надо будет начинать всё сначала. Поэтому решение было твёрдым: надо писать, писать, не откладывая!.. Так пожарная команда стала центром научной жизни Эрмитажа: здесь разрабатывались весьма различные темы — по западноевропейскому искусству, по истории железных дорог в России, по древним латинским рукописям, по вопросам семитологии, археологии, по истории Ирана и Ванского царства… И именно тогда, при свете горящей коптилки, в этих промёрзших стенах, родился капитальный труд «История и культура Урарту», отмеченный Сталинской премией, за который Пиотровский к тому же получил звание доктора исторических наук…

И очень справедливо, что нынешний, тринадцатый директор Эрмитажа, Михаил Борисович Пиотровский, — его не менее талантливый сын…

* * *

В МАЛЮСЕНЬКОЙ однокомнатной квартире на улице Костюшко меня встретила грустная женщина. Перед войной она окончила Консерваторию, стала дирижёром-хормейстером, а когда грянула Великая Отечественная, выпало ей вместе со старыми знакомыми по альпинизму — Мишей Бобровым, Шурочкой Пригожиной, Алоизием Зембой — маскировать золотые шпили Ленинграда. Начали с Адмиралтейства: Бобров и Земба зачехлили золотой кораблик, а Оля и Аля, тоже одолев эту высоту, сидя там, на тонкой, жутко раскачивающейся от малейшего движения дощечке, тщательно зашивали и зашпаговывали чехол, обвивая его канатом. Так же — и во время обстрела… Затем девушки занялись Михайловским замком, а мужчины — Петропавловкой. Когда же в феврале сорок второго Бобров получил новое задание, а Земба вскоре погиб от дистрофии, Оля с Алей — тоже больные и голодные, — доделывали их работу на этой самой главной и самой высокой питерской «игле». Однако Але становилось всё хуже. И Оля осталась одна…

Её бессменная вахта продолжалась все без малого девятьсот дней и ночей. Умерла мама, погиб брат, а она всё равно карабкалась — на Михайловский замок, на крышу Никольского собора, на купол церкви Иоанна Предтечи и особенно часто — на Адмиралтейский шпиль, потому что постоянно требовалось подправлять и чинить чехол. Когда же проклятая блокада окончательно рухнула, она вспорола ножом грубую мешковину — и освобождённый от «масхалата» золотой фрегатик вспыхнул на солнце!..

И потом до самой пенсии Ольга Афанасьевна Фирсова преподавала малышам в детском саду свою любимую музыку…

* * *

ЕГО окна выходили на Фонтанку, и летом, когда створки были распахнуты, прохожие сверху ловили мелодии, которых до этого ещё никто не слышал. Большой улыбчивый, чаще всего в клетчатой ковбойке, с копной непокорных волос, с весёлыми глазами за толстыми стёклами очков, он у порога крепко сжимал гостю из газеты руку, приглашал в кабинет, усаживал в кресло, а сам располагался напротив — за массивным письменным столом, по соседству с роялем. Может быть, на этом инструменте сочинил когда-то самую первую песню Великой Отечественной: «Играй, мой баян, и скажи всем врагам, что жарко им будет в бою…» И другую: «Прощай, любимый город…» И вот эту: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…» Удивительно, что и самую последнюю песню войны («Горит свечи огарочек, гремит недальний бой…») сложил вместе с главным своим тогдашним соавтором Алёшей Фатьяновым тоже он, Василий Павлович Соловьёв-Седой, — вечером 8 мая, в кузове «студебеккера», на дорогах Восточной Пруссии, и назавтра, 9-го, она прозвучала впервые. А вскоре после Победы в его сердце счастливо возникло: «Над Россиею небо синее, небо синее над Невой. В целом мире нет, нет красивее Ленинграда моего…» И потом он продолжал украшать нашу жизнь! Ну, вспомни, дорогой читатель: «Потому, потому что мы пилоты…»; «Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»: «Ой, вы, ночи, матросские ночи…»; «Не слышны в саду даже шорохи…» А ещё: «Песня летит над Невой, засыпает город дорогой…» — снова гимн нашему городу, и какой сердечный! Да, ласковых песен Василий Павлович подарил нам великое множество…

* * *

САМОЕ первое интервью взял я у него в декабре 1959-го. А тремя годами раньше он пришёл в этот театр, который принято было именовать «рождённым революцией» и у которого была своя славная история. Но к той поре почти всё хорошее здесь подрастеряли, и Георгий Александрович Товстоногов свершил чудо. Он был уже вполне знаменит, отмечен дважды и Сталинской премией (впрочем, к тому времени уж не актуальной), и Ленинской (которая, наоборот, только входила в моду). Люди ломились в Александринку на его «Оптимистическую трагедию», ну а в БДТ, пожалуй, каждый его спектакль становился событием: и «Лиса и виноград», и «Идиот», и «Варвары», и «Горе от ума», и «Пять вечеров»… Своё кредо Мастер формулировал так: «Я — за спектакли-вопросы, потому что назначение театра, как мне кажется, заключается в том, чтобы растревожить человеческую совесть…» Потом эти слова нам приходилось вспоминать всё чаще, потому что почти каждая его новая работа переворачивала душу, касалась «самых-самых» её струн. И мы шли в Большой драматический, как в Храм,. И, внемля тому, что происходит на сцене, — в «Иркутской истории», или в «Мещанах», или в «Истории лошади», — опять испытывали потрясение.

А обкомовцев это раздражало. Почти каждый его спектакль Смольный встречал в штыки. И, например, горькая история про «три мешка сорной пшеницы» тогдашних вождей решительно не устраивала. И трагическая — про Холстомера — тоже. Но эти спектакли на сцену хоть как-то прорвались, а вот потрясающую «Римскую комедию» партцерберы так и не пропустили. Однажды главный в ту пору смольнинский «ценитель» искусства, Романов, раздражённо предложил Мастеру уйти из театра «по собственному желанию». Но у Мастера такого «желания» не было…

Да, болело сердце, и порой от всего этого смрада становилось трудно дышать, но он всегда помнил о верном зрителе БДТ, счастливо ощущал особое дыхание своего зрительного зала — и поэтому снова и снова брал себя в руки, снова и снова творил Искусство…

* * *

ТОТ день помню отлично. В 1957-м, 19 июня, на площади Искусств я, студент, вместе со всеми ждал открытия памятника Пушкину. Когда, наконец, покрывало спало и собравшимся явился Поэт — во всём своём порыве, с этим вдохновенным жестом, люди от восторга ахнули, заулыбались, стали хлопать в ладоши. Вот тогда-то я впервые увидел молодого, черноволосого виновника торжества — скульптора Михаила Аникушина… Прошло несколько лет, и как журналист взял я него — уже лауреата Ленинской премии, народного художника СССР, академика — первое интервью. Ну а после в мастерской на Песочной встречался с Михаилом Константиновичем регулярно. Мне пришлись по душе и его мощный Бехтерев, и какой-то измученный Черкасов, и воистину божественная Уланова в Московском парке Победы. Но вот гигантский Ленин, прозванный в народе «балериной», не понравился. А по поводу мемориала «Героическим защитникам Ленинграда» мы даже крепко поспорили. Мне кажется, что, глядя на торжественные фигуры Солдата и Рабочего, трудно поверить, что один из них три года гнил в окопах на Синявинских болотах, а другой за 250 граммов хлеба в день по двенадцать часов точил снаряды… Конечно, идея РАЗОРВАННОГО КОЛЬЦА великолепна, но если бы вместо бездушной стелы (которую народ мигом окрестил «стамеской») из этого страшного каменного мешка, разрывая его, вырывался НИКАКИМИ ИСПЫТАНИЯМИ НЕ СЛОМЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК… И если бы на внутренней части «кольца» (где в центре — великолепная аникушинская «Блокада»!) вместо вручённых городу многочисленных орденов вместе с выписками из соответствующих приказов были начертаны поэтические строки Ольги Берггольц…

А вообще обласканный властями Михаил Константинович был великим трудягой, и только ради одного такого Пушкина на площади Искусств очень даже стоило явиться на белый свет…

* * *

ОН ушёл — и на эстраде завершилась эпоха, Эпоха Аркадия Райкина. Конечно, есть и будут в этом жанре другие артисты, возможно — даже очень талантливые, но всё равно брешь, возникшую с его уходом, не закрыть уже никому… Когда-то, весной 1955-го, я самонадеянно, как (ах-ах!) корреспондент газеты «Ленинградский университет», заявился к нему домой — в коммунальную квартиру на Греческом проспекте. Однако весьма удивлённый Аркадий Исаакович в интервью мне совершенно справедливо отказал… И всё же (во имя читателей университетской многотиражки) я с Райкиным спустя год побеседовал — за кулисами Театра эстрады, в его гримёрке, сразу после премьеры великолепного спектакля «Времена года»… Ну а потом за долгие времена наш разговор продолжался в самых разных местах — и там же, в театральном закулисье, и дома — на Кировском, № 17, и в купе «Красной стрелы», и в тени юрмальского пляжа, и даже, увы, в больничной палате питерской «Свердловки»… И всякий раз, видя его на сцене, я всё больше понимал — насколько по праву своё особое, своё самое высокое место артист завоевал в нелёгкой борьбе. Ну, конечно же, это была борьба! Ведь в его персонажах, в разных прохиндеях и паразитах, которых столь мастерски демонстрировал, волей-неволей узнавали себя порой и некоторые очень даже влиятельные чиновники. Поэтому совсем не удивительно, что Ленинградский обком (особенно в лице Романова) его ненавидел, распускал об артисте разные мерзкие сплетни, и Аркадий Исаакович с болью в сердце уже на закате своих дней вынужден был перебраться в Москву…

Когда его не стало, я в газетном некрологе написал, что необходимо присвоить имя Аркадия Райкина Ленинградскому театру эстрады, что хорошо бы поименовать в его честь у нас какую-нибудь уютную улочку. Но к моим предложениям, естественно, не прислушались. Слава богу, спустя пятнадцать лет справедливость — хоть наполовину — восторжествовала, и в марте 2002-го Санкт-Петербургский театр эстрады наконец-то «заслужил» имя Великого Артиста. Именно — Великого, а не «выдающегося», как значится в тексте мемориальной доски, установленной на доме, где он когда-то жил: «выдающимися» бывают только носы…

* * *

НЕ РАЗ приходил я к нему на Малую Посадскую, которая, впрочем, тогда носила имя Братьев Васильевых. И всякий раз видел на его столе осколочек от колокола, который провожал Пушкина в последний путь. А ещё — бюст Есенина. И тут же хранилась земля и камушки с полуострова Ханко, где в сорок первом сражался полковой разведчик Михаил Дудин… А потом воин оказался в блокадном Ленинграде и бился за город, ставший ему родным, уже поэтическим словом. И когда благословенным январским утром воины Ленинградского и Волховского фронтов с двух сторон устремились на врага, они услышали голос своего поэта: «Пусть ветер свищет, хлещет вьюга, // В дыму и гари синева. // Вслед за победной вестью с Юга // Встаёт военная Нева. // И, как всегда, у Ленинграда // Простое, строгое лицо. // Вперёд, орлы! Ломай блокаду, /// Её железное кольцо!»

Фронтовая мерка навсегда осталась для него главной мерой человека. До конца своих дней сохранивший солдатскую выправку, высокий, светлоглазый, с почти не тронутыми сединой непокорными волосами, Михаил Александрович частенько заглядывал в мой «сменовский», не великий по размеру кабинетик — чтобы подарить очередную, только что вышедшую книжку или просто поговорить о том, о сём… Теперь этих томиков с его добрыми дарственными надписями скопилось у меня без малого два десятка… И вот снова раскрываю «Песню Вороньей горе», оформленную гравюрами тоже очень дорогого мне человека, Андрея Алексеевича Ушина — замечательного художника, блокадника, истинного сына своего города, — и словно бы опять слышу голос поэта: «Я листаю года. Я читаю событья и сроки. // Для души моей стала вершиной Воронья Гора…» Эта гора (а говоря армейским языком, — высота 172,3), откуда фашистские батареи били по Ленинграду и при штурме которой в январе сорок четвёртого полегло столько наших воинов, для Дудина вместе с кровью павших словно вобрала в себя их черты… Кстати, весь гонорар за эту книгу он перечислил на строительство памятника героям обороны Ленинграда на Средней Рогатке. Тогда же бросил клич создать на месте кольца блокады Зелёное кольцо Славы, которое «на вечные времена своим зелёным шумом обозначит рубеж нашего мужества». И скоро поднялись в тени деревьев двадцать шесть монументов — на большом блокадном кольце, девять — на Малой земле Ораниенбаумского плацдарма и семь — на «Дороге жизни»…

* * *

УВЫ, лишь только девятерых из своей старой записной книжки я здесь вспомнил, но на тех потрёпанных страницах остались ещё десятки, сотни талантливых, достойных, которыми наш город по праву гордится: и Андрей Павлович Петров, и Валерий Александрович Гаврилин, и Александр Михайлович Панченко, и Кирилл Юрьевич Лавров, и Татьяна Михайловна Вечеслова, и Андрей Андреевич Мыльников, и Сергей Юрьевич Юрский, и Алексей Юрьевич Герман, и… Включая, конечно, и моего друга с университетской поры — внука преподавателя пушкинского Лицея, большого поэта Илью Олеговича Фонякова, который, в частности, написал: «Мой город, непростой и очень строгий, // Проспекты… Колоннады… Корабли… / / Где б ни бродил я, всё-таки дороги // Меня к тебе в итоге привели. // Такое заколдованное место, // Судьба такая — или, скажем, рок. // Цветы кладёт на Марсовом невеста. // Здесь Пушкин жил. Здесь пел и плакал Блок. // И, как всегда, отчётливый и резкий // Ударит в полдень выстрел над Невой, // И тихо дрогнут скифские подвески // В Особой эрмитажной кладовой».

Ольга Фёдоровна Берггольц.

Борис Борисович Пиотровский.

Ольга Афанасьевна Фирсова.

Василий Павлович Соловьёв-Седой.

Георгий Александрович Товстоногов.

Михаил Константинович Аникушин.

Аркадий Исаакович Райкин.

Михаил Александрович Дудин.