![]()

Её жизнь оборвалась слишком рано… Самая лучшая, самая естественная на отечественной эстраде певица — и это вовсе никакое не преувеличение. В самом деле, на нынешних шоу-подмостках, до отказа заполненных попсой, её дивный голос, полный и чистоты, и нежности, и задушевности — будто настоящая жемчужина!

Вспоминая…

О «Павле Антокольском, Дмитрии Налбандяне, Фрунзике Мкртчяне, Валечке Толкуновой и о Михаиле Пуговкине

Лев Сидоровский

1 ИЮЛЯ

1 ИЮЛЯ

«Я — СОВРЕМЕННИК СТОЛЬКИХ КАТАСТРОФ…»

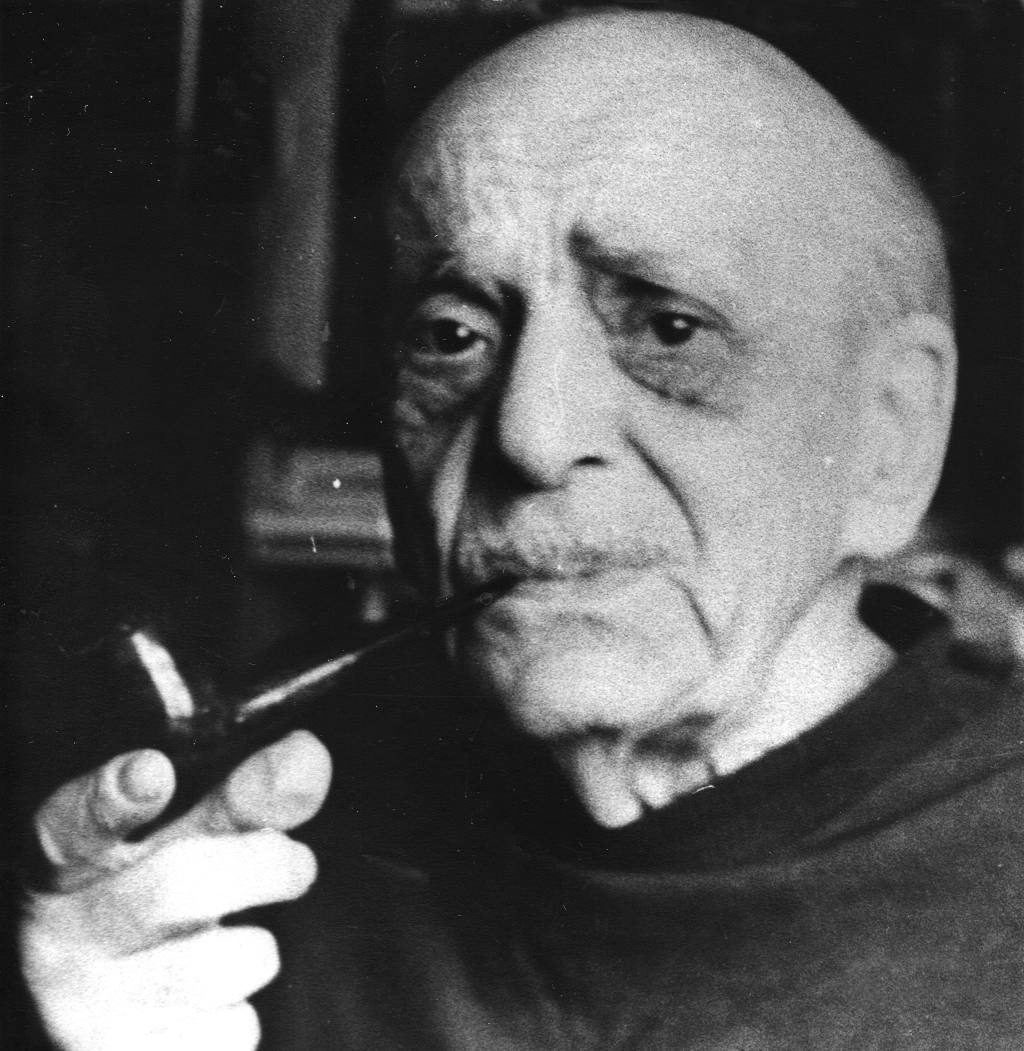

125 лет назад, 1 июля 1896 года,

родился Павел Григорьевич Антокольский

ОДНАЖДЫ я уже писал, как в 1973-м пришел к нему ранним утром, чтоб поговорить о Маяковском, с которым Антокольский немного приятельствовал. Сияя крупными черносливами пронзительных глаз, подчеркнутых темно-фиолетовыми кругами бессонницы, маленький, щупленький Павел Григорьевич сразу схватил меня за рукав и потянул на кухню:

— Угощу вас таким кефиром!

Услышав, что гость ничего молочного отродясь не употребляет, энергично ткнул в мою грудь указательным пальцем:

— Вы как Зиночка Гиппиус! Она тоже молочное не переносила!..

Когда с завтраком было покончено, а затем всё про Маяковского (в связи с приближающимся 80-летием) обговорено, я спросил собеседника: мол, как случилось, что он, обучавшийся актерскому мастерству у самого Евгения Багратионовича Вахтангова, вдруг стал поэтом? Павел Григорьевич со смаком пыхнул трубкой и весело воскликнул:

— А я с Вахтанговым поссорился! Сначала перепробовал в его студии все театральные профессии: играл на сцене, передвигал и приколачивал декорации, занимался режиссурой, писал стихотворные пьесы (причем одновременно служил в революционной милиции и в жилотделе Моссовета), а потом от Вахтангова ушел и стал усиленно посещать на Тверской «Кафе поэтов». Там встретился с Брюсовым, который мои стихи напечатал. Потом Евгения Багратионовича не стало, а у меня началась параллельная жизнь: с одной стороны, выпускал книжки со стихами и поэмами, с другой, у вахтанговцев, — ставил спектакли, побывал с театром в Швеции, Германии, Париже… И «отравился» Западом…

Да, богатейшая история Европы поэта захватила надолго. Особо знаменитым стало стихотворение — «Санкюлот» (так в Великую французскую революцию называли революционеров):

Был в Париже голод. По-над глубью

Узких улиц мчался перекат

Ярости. Гремела канонада…

А как он это читал: голос — громкий, жест — римского оратора, кулак — вверх и как можно выше! В нем самом жили Барбье, Гюго. Еще глубже в историю — Вийон, якобинец, санкюлот… И дальше нёсся по жизни, никак ею не насыщаясь… «Действующие лица» — так называлась одна из его книг начала 30-х: действительно, разных лиц в поэзии Антокольского было множество, и все преимущественно западные, и опять же признание: «Мой сверстник, мой сон, мой Париж» — так что было за что бить поэта потом, когда боролись с «проклятыми космополитами»… Искусством красноречия владел блестяще. И к трибуне шел, сияя карими пронзительными глазами, под которыми всегда были темно-фиолетовые круги бессонницы и усталости, устраняемой изрядными порциями кофе или водки. В состоянии покоя и благодушия его застать было невозможно.

Друзья! Мы живём на зелёной земле.

Пируем в ночах. Истлеваем в золе.

Неситесь, планеты, неситесь, неситесь!

Ничем не насытясь,

Мы сгинем во мгле…

Антокольский и сам нёсся по жизни, никак ею не насыщаясь: много писал и много издавал, занимался переводами — Чиковани, Табидзе, Бажана, Первомайского, Чаренца, Вургуна…

* * *

ВОЙНУ воспринял как великое эпохальное событие, в котором непременно следует участвовать... Жену и дочь отправил в эвакуацию и спустя некоторое время им сообщал:

«Моя жизнь конечно, нелегка, но удивительно радостна и полна. Может быть, предстоит назначение во фронтовую или армейскую газету — вещь почетная и необходимая. Поеду — ближе к боям, к великой истории. Из театра, который эвакуирован в Омск, было несколько вызовов, но я удержался, чтобы быть поближе к Москве. Для меня Омск и Ташкент были бы равнозначны сдаче. Ни за что!»

К Москве в стихах обращался нежно:

… Такой тебя запомню навсегда я:

Прифронтовая, грозная, седая,

Завьюженная до бровей…

В те дни, месяцы он писал так много, как никогда прежде. Старался быть поближе к передовой — и как военный корреспондент, и как участник передвижного фронтового театра. Конечно, походная жизнь немолодого человека изнуряла, но он знал: где-то сейчас воюет его сын-артиллерист, поэтому и отец тоже должен молодцом держаться. И вдруг, ровно через месяц после того, как на Киевском вокзале с сыном простился, — извещение: «Младший лейтенант Владимир Павлович Антокольский 6 июня 1942 года пал смертью храбрых».

* * *

И ПОТОМ в землянках и опустевших, полуразрушенных избах, когда усталые актеры вповалку спали мертвым сном, он старался заглушить свое горе, слагая строки о сыне…

— Вова! Я не опоздал? Ты слышишь?

Мы сегодня рядом встанем в строй.

Почему ты писем нам не пишешь,

Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вова! Ты рукой не в силах двинуть,

Слёз не в силах с личика смахнуть…

Отец пристально вглядывался в короткую жизнь своего мальчика…

Он ждал труда, как воздуха и корма:

Чертить, мять в пальцах, красить что-нибудь…

Колонки логарифмов, буквы формул

Пошли за ним из школы в дальний путь,

Макеты сцен, не игранных в театре,

Модели шхун, не плывших никуда…

Его мечты хватило б жизни на три

И на три века — так он ждал труда…

Отец обращался к тому, кто под небом Германии произвел на белый свет убийцу его сына:

… Мы на поле с тобой остались чистом, —

Как ни вывёртывайся, как ни плачь!

Мой сын был комсомольцем.

Твой — фашистом.

Мой мальчик — человек.

А твой — палач…

Последние мгновения в жизни сына, сраженного разрывной пулей, отец ощущал со страшной беспощадностью:

… Он жил ещё. Минуту. Полминуты,

О милости несбыточной моля,

И рухнул, в три погибели согнутый.

И расступилась мать сыра земля…

А дальше — стон отца:

Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.

Прощай, моя молодость, милый сыночек.

Пусть этим прощаньем окончится повесть

О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаёшься. Один. Отрешённый

От света и воздуха. В муке последней,

Никем не рассказанный. Не воскрешённый.

На веки веков восемнадцатилетний…

… Мне снится, что ты еще малый ребёнок,

И счастлив, и ножками топчешь босыми

Ту землю, где столько лежит погребённых

На этом кончается повесть о сыне.

Так сын шагнул в бессмертную поэму отца, которую потом носили в вещмешках, читали в землянках, твердили про себя в окопной бессоннице… А я помню, как на школьных концертах в нашем подшефном госпитале раненые непременно хотели услышать из «Сына» хотя бы несколько строк…

* * *

ПОМИМО стихов Антокольский писал статьи, рассказы, эссе. В «Сказках времени» рассказал о Пушкине и Гоголе, Блоке и Брюсове, Вахтангове и Цветаевой… Арсению Тарковскому поведал, как в Париже Марина Цветаева подарила ему свою книгу с надписью из Рильке: «Прошлое еще предстоит». Сокрушался: «Всю жизнь ломаю голову и не могу понять, что это значит».

Ломать голову надо было и в настоящем: как жить? И следует признать, что Павел Григорьевич принадлежал к тем немногим писателям, кто ухитрялся творить хорошо и в плохое время, стараясь соблюдать человеческую этику, насколько это было возможно. Он мог себе позволить на предложение подписать какую-то дурно пахнущую бумагу крикнуть в телефонную трубку: «Антокольский умер!»

Белла Ахмадулина вспоминала:

«В 1970 году Павел Григорьевич мне сказал: «Я хочу выйти из партии». — «Из какой?» — «А ты не знаешь? Из коммунистической. Я от них устал. Не могу больше».

Свою вторую жену, Зою Бажанову, артистку Театра имени Вахтангова, обожал. Она была хозяйкой его очага, источником радушия и света. Нежно о нем заботилась. Когда однажды ее попросили уговорить мужа, чтобы снял подпись под одним обращением к властям, а то, мол, им не подключат строящийся лифт, ответила: «Подпись останется, а без лифта как-нибудь проживем». Когда ее не стало, написал пронзительную поэму «Зоя Бажанова»:

Прости за то, что я так стар,

Так нищ, и одичал. И сгорблен.

И всё же выдержал удар

И не задохся в душной скорби…

Он жил взахлёб. На полную катушку. Был легким, стремительным и богемным: вместо галстука — бабочка, вместо сигареты — трубка. Оглядываясь на сталинские времена, писал:

Мы все, лауреаты премий,

Вручённых в честь его,

Спокойно шедшие сквозь время,

Которое мертво;

Мы все, его однополчане,

Молчавшие, когда

Росла из нашего молчанья

Народная беда;

Таившиеся друг от друга,

Не спавшие ночей,

Когда из нашего же круга

Он делал палачей…

В палачи вышли другие. Антокольский был чист. Его интересовала только литература. Он был мостом между старшим и молодым поколением русских поэтов. Знал и слышал Маяковского и Есенина, дружил с Тихоновым и Заболоцким, стал учителем для Михаила Луконина, Семёна Гудзенко, Александра Межирова, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко… А до них ввёл в литературу Симонова, Алигер, Матусовского, Долматовского… Он был добр и независтлив, что не так уж часто бывает в литературном цеху. Однажды написал:

Я, современник стольких катастроф,

Жил-поживал, а в общем жив-здоров…

Однако после кончины жены он стал угасать. На даче в Красной Пахре, где прежде, при Зое, он — «Павлик», «Павличек» (так она его звала), старый, лысый, с трубкой из-под щёточки седых усов, но вечный ребенок, со сверкающими черными глазами, раскатывая голос на рокочущих звуках, читал стихи, теперь, когда ее не стало, быстро сник, как бы усох в огромном своем махровом халате. Подниматься по лестнице в свой кабинет он уже не мог, и ему отвели внизу крохотную комнатушку, где помещались узкая тахта, покрытая серым в полоску истёртым одеялом, школьный письменный столик, стул и синяя табуретка. Отвернувшись от всех, спиной к двери, он целыми днями сидел за этим столиком, охватив пальцами голову, и курил, курил…

* * *

В ОКТЯБРЕ 1978-го Павел Григорьевич упокоился рядом со своей Зоей на Востряковском кладбище…

А мне не забыть черносливины его мудрых глаз, когда исполненный артистизма старый поэт по просьбе гостя потрясающе читал стихи про санкюлота, а с пожелтевшей фотографии на стене смотрел его навсегда восемнадцатилетний сын…

Фото Льва Сидоровского

* * *

2 ИЮЛЯ

«ПЕРВАЯ КИСТЬ ПОЛИТБЮРО»,

или «Я РАБОТАЮ В ОБЛАСТИ ВОЖДЯ»

В этот день умер

самый главный «кремлевский живописец»

Дмитрий Налбандян

(15 сентября 1906 – 2 июля 1993)

СКОЛЬКО лет себя помню, дорогой читатель, столько — с далеких 30-х по сравнительно близкие 80-е — меня окружали его творенья: бесконечные холсты, героями которых были все-все члены Политбюро, а также — ЦК и, может, даже кандидаты в эти солидные «органы». Ну и главный среди них, конечно же, — такой до 1956-го, казалось бы, «беспроигрышный» Сталин… Да, повсюду — Сталин, Сталин, Сталин… Потом «гения всех времен и народов» сменили изображенные той же умелой рукой Хрущев, Брежнев… Однако, когда однажды, в середине 70-х, оказавшись в Москве, я заглянул в мастерскую Налбандяна, то был удивлен, увидев, что Дмитрий Аркадьевич пишет… натюрморт. А еще, глянув по сторонам, сразу узрел, что этот человек к тому же — мастер пейзажа. В общем, увиденное настолько не вязалось со стойким имиджем хозяина мастерской как «первой кисти Политбюро», что я не только не смог скрыть свое удивление, но и всё вот это самое весьма некстати произнес вслух. С трудом сдерживая недовольство, Налбандян затем сухо отвечал на какие-то мои вопросы. Интервью явно было скомкано…

* * *

ОН родился в Тифлисе 15 сентября 1906-го. Как сам рассказывал, учитель рисования в русской гимназии на способности мальчика обратил внимание, и отец (конечно же, «из рабочих»!) хотел дать сыну хорошее образование. Но, по утверждению Налбандяна, в 1918-м родитель «пал жертвой грузинских меньшевиков», и двенадцатилетний кормилец семьи Мито стал подсобным рабочим на кирпичном заводе. Однако, по его же воспоминаниям, «пепел отца», стучавший в сердце сына, был услышан «железным наркомом» Серго Орджоникидзе. Тот якобы и устроил сыну друга и соратника по борьбе первый кремлевский ангажемент: в 1933-м пригласил к себе, познакомил с Кировым для написания портрета, и дальше всё пошло-поехало. На самом же деле о Налбандяне Орджоникидзе (если так оно и было на самом деле?) мог, скорее всего, узнать от своего портретиста — Евгения Лансере, который в двадцатые годы в Тбилисской академии художеств обучал молодого армянина Мито. Когда студент 4-го курса академии побывал на практике в Москве и Ленинграде, он вне столицы себя уже не мыслил. Поэтому в качестве дипломной работы написал картину: «Юноша Сталин с матерью в Гори». Защитив диплом (попробовал бы кто-нибудь из профессоров т а к о й д и п л о м помешать ему защитить!), некоторое время поработал в Госкинопроме Грузии, затем — художником-мультипликатором на одесской киностудии и в 1931-м стал москвичом.

* * *

ПРИЧЕМ «наверх» рванул очень шустро: «В 1933-м — вспоминал Налбандян, — мне посчастливилось делать зарисовки на Пленуме ЦК, рисовать Сергея Мироновича Кирова…» И вскоре появилась картина: «Выступление товарища Кирова на XVII съезде партии», а за ней — «Товарищи Сталин, Ворошилов, Киров и Ягода на Беломорканале». Когда спустя пару лет Генриха Ягоду расстреляли, пришлось его спешно замазать…

Так, чутко улавливая требование времени, а вернее — «злобу дня», непременно сообразуясь с «решениями партии и правительства», он (безусловный талант) творил свое искусство, призванное детально проиллюстрировать деятельность кремлевских небожителей и в первую очередь, конечно, — «великого Сталина».

Официально признано, что Налбандян — единственный художник, которому Сталин позировал, даже — неоднократно, хотя едва ли этого богемного живописца, проживающего в «Метрополе», могли вообще допустить к «хозяину». Вполне разделяю мнение искусствоведа Михаила Боде, который считает, что «целая серия его опубликованных «натурных» карандашных этюдов вождя второй половины 40-х с подписями «Набросок в Кремле» вызывает большое сомнение. «На этих неуверенных, каких-то «жидких» рисунках (куда только подевалась школа Лансере?) предстают совершенно разные люди, которых не роднит даже опознаваемая усатость, и абсолютно не в тех ракурсах, что на полотнах. На картинах же вождь запечатлен так, словно спроецирован с кадров даже не документального, а художественного фильма». К тому же сам Налбандян проговаривался, что фигуру вождя писал с поджарого грузина, торговавшего пивом на Кузнецком мосту.

И правда, Сталин, например, на знаменитом портрете 1946 года вышел настолько стройным, что без усилий смог сцепить пальцы рук на животе, явив перл иконографии — смесь благостного батюшки и молодцеватого маршала. Что ж, «отец народов» был явно доволен — ведь Налбандян тут же отхватил Сталинскую премию, на которую под Москвой построил роскошную дачу с куполами. А репродукции этого портрета висели во всех учреждениях, даже в парикмахерских и в банях…

Далее последовал еще один «шедевр» — картина 1947 года, которая названа: «Торжественный прием в Кремле 24 мая 1945 года». На ней генералиссимус спускается по дворцовой лестнице во главе толпы соратников, которая кажется бесконечной, потому что Налбандян тут использовал остроумный «спецэффект»: на заднем плане, в глубине анфилады, изобразил какое-то густонаселенное живописное полотно, делающее следующие за вождем массы поистине несметными… Причем, если мысленно переместить фигуру вождя, поставив ее вровень с идущим позади Молотовым, то Иосиф Виссарионович окажется на голову выше Вячеслава Михайловича (хотя, известно, рост имел совсем не великий). Таков у художника был «угол зрения».

Или еще один подобный холст: «Для счастья народа» — снова дворцовая лестница, на верхней площадке которой — великий вождь в белом одеянии во главе сероватых соратников, и вокруг, снизу доверху, — неистово аплодирующий народ… А еще: «Сталин с соратниками обсуждает План преобразования природы» — впрочем, подобных «эпохальных» полотен Налбандян сотворил, пожалуй, сотни. Говорят, на открытии одной из своих выставок Дмитрий Аркадьевич, формулируя собственное творческое кредо, якобы произнес: «Я работаю в области вождя». Знаменательное признание!

* * *

КОГДА Сталина не стало, карьера художника не закончилась, как, например, у артиста Михаила Геловани, который, получив четыре Сталинских премии за роли вождя на киноэкране, враз остался без работы и скоро умер. Облаченный несметными почестями и наградами, Налбандян уже не мог остановиться: сначала «принялся» за Хрущева (однажды так постарался, что нацепил ему на пиджак лишнюю, пятую золотую звезду), потом, лишь Никиту Сергеевича «свалили», — за Брежнева. Изображал его во всех возможных обстоятельствах: в кремлевском кабинете, на Малой земле, на XXVI партсъезде — в обнимку с Фиделем Кастро, а рядом — Суслов, Громыко, Хонеккер и все прочие… Говорят, что поначалу, придя к власти, Леонид Ильич хотел сменить придворного живописца, но, когда количество орденов и медалей генсека увеличилось в разы и никто из приглашенных художников уже не мог разместить на кителе все символы его заслуг, пришлось вернуть дважды лауреата Сталинской премии, действительного члена Академии художеств СССР Дмитрия Налбандяна, который не обманул надежд и справился с поставленной партией задачей. В итоге к вышеперечисленным званиям добавились: «народный художник СССР», «Герой Социалистического Труда», «лауреат Ленинской премии»…

Потом хотел «воспеть» Андропова, но, судя по всему, получил от ворот поворот. Черненко наверняка бы на такую приманку охотно клюнул, но слишком уж коротко оказалось его, болезного, царствование. Ну а соблазнить Горбачева оказалось «кремлевскому живописцу» не по силам. Что ж, возвратился к исторической «Лениниане», ибо рассчитывал: уж Ленин-то — навсегда!

* * *

А ВЕДЬ мог бы иначе распорядиться своим даром — не случайно же великолепный «Автопортрет» Налбандяна, написанный в 1982-м, я вдруг увидел в знаменитой флорентийской галерее Уффици… И совсем не от нечего делать, помимо «официальных» творений, художник всегда с таким удовольствием писал слепящую белизну снега, пожар осенней листвы, яркие голубые тени первых весенних дней. Он умел мастерски передать пышное цветение роз, приветливую красоту полевых ромашек, утреннюю свежесть густой сирени… А из заграничных поездок неизменно привозил сотни путевых набросков… На что же — тщеславный — разменял свой недюжинный талант?!..

Д. Налбандян. Н.С. Хрущев, 1964

Д. Налбандян. Л.И. Брежнев, 1980

Д. Налбандян. Автопортрет. 1982

* * *

4 ИЮЛЯ

«ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ…»

91 год назад, 4 июля 1930 года,

родился народный артист СССР Фрунзик Мкртчян

ЗАГЛЯНУЛ я недавно в свою старую телефонную книжку, а там среди прочих и такая запись: «Фрунзик Мушегович Мкртчян. Ереван, ул. Пароняна, 28-а, кв. 16, тел. 53-20-07». И вспомнился 1989-й, когда слухи о моих очерках, посвящённых так называемым «белым пятнам истории», в общем — о жертвам сталинских преступлений, опубликованных в ленинградской «Смене», выплеснулись далеко за пределы нашего города и даже области. Поэтому одна предприимчивая фирма предложила автору «гастроль» с «творческими вечерами» по стране. А чтобы в любой аудитории обеспечить аншлаг, сразу после моего выступления крутили в ту пору полузапретный, весьма непривычный для соотечественников пятидесятиминутный фильм «Кома» — о женском концлагере где-то на Колыме.

Начали мы с Мурманска, к октябрю через Душанбе добрались до Еревана. И там всякий раз после завтрака везли меня высоко в гору, где располагался Дворец молодежи, за свои очертания прозванный в народе «Кукурузой», а точнее — «Крцац кукуруз», то есть «Погрызанной кукурузой». Зрительный зал был огромен, и все, по-моему, четыре тысячи мест сеанс за сеансом (в 12, 14, 16, 18 и 20 часов) были заполнены. В общем, за три «гастрольных» дня вымотался изрядно.

Наконец наступил четвёртый, свободный, когда вечером предстоял отлёт домой. Воспользовавшись таким обстоятельством, через справочную службу выведал номер домашнего телефона артиста, с которым мечтал встретиться давным-давно. Тем более что много доброго после съемок в «Айболите-66» поведал мне о нём незабвенный Алексей Макарович Смирнов. Не скажу, что горячая просьба о встрече с питерским журналистом Фрунзика обрадовала, но приглашение приехать я всё же получил.

Такси до улицы Парояна докатило быстро, и вот уже — такое знакомое лицо с большими печальными глазами и огромным носом… Да, этот человек, от одного вида которого на экране люди привыкли хохотать, сейчас был очень печален, и седина в его густых, чернущих волосах, особенно на висках, уже проступала вовсю… Только мы познакомились, он вдруг произнёс по-армянски что-то очень ритмическое, явно стихи. Увидев на моём лице недоумение, пояснил: «Это Егише Чаренц. Его поэзия принадлежит всему миру, обращена, как он сам писал, ко всем «дальним близким людям, солнцам и мирам». Жаль, не понимаешь по-нашему. Вот послушай в русском переводе…» Фрунзик подошёл к окну, подставил лицо скупому осеннему лучику, который сюда пробивался еле-еле, и своим густым голосом, так хорошо знакомым нам по разным забавным репликам его уморительных киногероев, а теперь обращённому к высокой поэзии, произнес:

Печальнее бумажного цветка,

Как старого рояля звук иссохший,

Как пыльная картина с чердака,

Как зеркальце красавицы усопшей,

Глядит моя душа на этот мир,

И мучается, и не понимает:

Как свет его высокий ни на миг

Страдания её не унимает?

Когда замолк, несколько мгновений лица от окна к гостю не поворачивал. Наконец обернулся: «Что, такой Фрунзик для тебя неожиданный?» И добавил: «Я так думаю». От этой его заключительной, ставшей после «Мимино» крылатой фразы я невольно улыбнулся, но артист мне тем же не ответил. Помолчал. Поинтересовался: «Может, слышал армянское изречение: «Возьму твою боль»? Нет?» И вздохнул…

* * *

ВООБЩЕ-ТО в родительском доме мальчика звали весьма распространённым древним армянским именем Мгер, что означает «светлый, солнечный». Однако «официально» новорожденный был наречён (это случилось в 1930-м, 4 июля, в Ленинакане, ныне переименованном в Гюмри), по моде той поры, — в честь любимого героя гражданской войны. В метриках так и значилось: «Фрунзе Мушегович Мктрчян». Но это звучало как-то выспренне, и скоро для друзей-приятелей во дворе, потом — и в школе, а после вообще для всех окружающих стал он Фрунзиком…

Артистов в их семье не наблюдалось: отец на текстильном комбинате работал табельщиком, мама — там же, в столовой, посудомойкой. Обычно, вернувшись после смены, суровый родитель требовал, чтобы сын показал ему, что новенького тот нарисовал. Это у Фрунзика получалось неплохо, и отец в мечтах уже видел его художником. И вдруг десятилетний отпрыск увлёкся театром. На лестничной площадке перед своим жильём вешал занавес, детвора располагалась выше и ниже на ступенях, и мальчик разыгрывал моноспектакли… Потом азы актёрского мастерства постигал в драмкружке. Что ж, первый выход на настоящую публику в крохотной роли завершился триумфом. Посреди трагической сцены Фрунзик должен был объявить: «Вам письмо от князя!» Но только появился из кулисы — в зале хохот. Недоуменно оглянулся — хохот не утихает. «Знаете, сами передавайте князю это письмо, а мне некогда, у меня дела!», — крикнул юный премьер и рванул за кулисы, где все от смеха уже просто стонали. Тогда он расстроился, и только много лет спустя понял: как это здорово, когда зрители смеются…

* * *

НАСТОЯЩИМ актёром стал не сразу. Отца арестовали (чтобы прокормить бедствующую семью, попытался вынести с комбината кусок ткани), на десять лет посадили, и Фрунзику надо было помогать маме прокормить ещё и младшенького Альберта. Так что после школы крепко вкалывал на заводе… А в 1956-м после Ереванского театрального всё-таки стал артистом, причём — весьма престижного Академического театра имени Сундукяна. Тогда же впервые засветился на киноэкране: в фильме Александра Роу «Тайна озера Севан» сыграл парня, убирающего с дороги большой камень. Увы, в кадре осталась лишь его левая нога…

Слава Богу, на сцене всё шло отлично: быстро выдвинулся в лидеры, и скоро зрители стали ходить «на Мкртчяна»… Наконец состоялся и его полноценный кинодебют: на местной студии в «Парнях музкоманды» мило изобразил весёлого музыканта Арсена….

* * *

НУ А ВСЕСОЮЗНАЯ слава случилась в середине 60-х. Сначала у Георгия Данелии в комедии «Тридцать три» великолепно сыграл профессора Берга (к сожалению, посчитав сей фильм «идеологически вредным», власти быстро сняли ленту с проката). Спустя год у Леонида Гайдая в воистину искромётной «Кавказской пленнице» герою моего повествования досталась роль Джабраила — дяди главной героини, «комсомолки, спортсменки и просто красавицы», и Фрунзик опять не подкачал. В том же 1966-м отличился ещё в одной «звёздной» роли — у Ролана Быкова, в «Айболите-66»: вместе с самим Быковым (Бармалеем) и Алексеем Смирновым они явили миру весьма эксцентрическую троицу разбойников, которой зрители ну очень симпатизировали!.. После всего этого Мкртчян, как обычно пишут посредственные журналисты, «проснулся знаменитым», оказавшись в обойме самых лучших комедийных актёров страны. И в трогательной трагикомедии Данелии «Не горюй!», где сыграл турка, тоже был весьма хорош.

* * *

КСТАТИ, в «Кавказской пленнице» образ «киношной» жены Фрунзика воплотила его настоящая супруга: тоже актриса, причём — хорошая, Донара Мктрчян… Они познакомились в середине 50-х (он ей, девочке из глубокой провинции, помог поступить в театральный) и скоро сыграли свадьбу. Поначалу своему счастью не могли нарадоваться: в горячей любви родились доченька Нунэ, сынок Вазген. И в театре у Донары тоже всё получалось. Но в начале 70-х пришла беда: Донара заболела тяжёлым психическим расстройством. Маниакально подозревая мужа, который часто выезжал на съемки, в супружеской неверности, она не только катилась в бездну сама, но и бесконечно мучила окружающих.

Он тогда ещё не знал, что придётся отвезти Донару в Париж, а там поместить в психиатрическую клинику, где врачи пообещают исцеление. Но — увы… Он тогда ещё не догадывался, что эта болезнь передастся и Вазгену. Перепробовав все средства местной медицины и всё же надеясь на французских светил, несчастный отец будет вынужден и своего мальчика отправить в ту же «психиатричку»… Однако болезнь продолжит своё чёрное дело: встречаясь иногда в тамошних коридорах, мать и сын даже не будут друг друга узнавать…

Несчастный Фрунзик всем этим был сломлен. Правда, подросла дочь — с огромными, дивными очами, похожими на отцовские. (Он не мог предположить, что скоро Нунэ выйдет замуж за студента из Аргентины, уедет с мужем на его родину и погибнет в автомобильной катастрофе).

Поэтому совсем не удивительно, что в ту пору отчаявшемуся Фрунзику приходилось отказываться даже от хороших ролей. Но, к счастью, на предложение Данелии сняться в «Мимино» ответил согласием, и мы — в том числе благодаря и Фрунзику — получили воистину шедевр! Ну, вспомните этот очаровательный, местами грустный и трогательный, местами очень смешной фильм про грузинского лётчика по имени Валико (впрочем, друзья зовут его Мимино, то есть — Сокол), повстречавшего однажды в московской гостинице «профессора» Хачикяна, то бишь, шофёра, который из Еревана в столицу заявился за новым грузовиком. Кстати, массу реплик своего героя, ставших воистину народными, Фрунзик придумал сам: «Я вам один умный вещь скажу»; «Слушай, я сейчас там так хохотался»; «Ты и она — не две пары в сапоги»; «Пойдём в ресторан, туда-сюда потанцуем»; «Гидравлика — с ума сойти! Я так думаю».)

* * *

И ДАЛЬШЕ продолжал он радовать людей в разных кинолентах («Багдасар разводится с женой», «Суета сует», «Солдат и слон», «Приключения Али-бабы и сорока разбойников»), хотя у нас в России из его фильмов известна лишь малая часть.

Но при всём при этом от бед, свалившихся на его голову, между съемками народный артист СССР мрачно и много пил. (Однажды заявил: «Я понял, почему бездарности завоевали весь мир! Они совсем не пьют, встают утром бодрыми и все силу тратят на карьеру»). А ведь прежде был очень весёлым и даже хулиганистым. Например, мог ночью по водосточной трубе забраться под окно друга и — с шампуром шашлыка в руке — исполнить серенаду. Или — с криками и воплями остановить поздний трамвай, взгромоздиться на его крышу и там изобразить Ленина на броневике. За подобные проделки земляки Фрунзика любили ещё больше. К тому же, все знали, он умел брать на себя боль другого…

Однако, уж если между запоями снимался, то «пахал» глубоко и всерьёз. Признавался: «Роль — как мышь, вокруг которой кружишься, обнюхиваешь, примеряешься, а потом внезапно, как кот, на неё — скок!».

* * *

Я К НЕМУ пришёл, когда актёру было как раз очень трудно. Человек, потешавший с экрана миллионы кинозрителей, он тогда за пару часов, которые мы провели вместе, по-моему, так ни разу и не улыбнулся. И когда в соседнем подвальчике под водочку вкушали мы долму, тоже был как-то рассеян и опять читал своего любимого Чаренца:

Целую губы женщины. И что ж?

Пусть тысяча мужчин ей были любы,

Я чувствую её святую дрожь

И девственно трепещущие губы…

На прощание сказал: «Ты там у себя дома пишешь про преступления Сталина. Расскажи людям, как он и у нас лютовал. Как, например, уничтожил первого секретаря Агаси Ханджяна, каталикоса Хорена Мурадбекяна…»

* * *

ПОТОМ, в 1993-м, он, навсегда покинув свой театр, остался один. Из-за военных действий с Азербайджаном Армения находилась в блокаде, и дома не было ни света, ни тепла…

Его не стало 29 декабря, а хоронили 31-го. Прощание с любимым артистом затянулось до сумерек, и стоявшие на обочинах автомашины фарами освещали тёмные мостовые, по которым земляки к нему шли и шли… А после они (их были тысячи!) зажгли свечи — и гроб с телом Фрунзика до места его последнего упокоения проследовал на людских руках по этому живому многокилометровому освещенному коридору… И первую рюмку за новогодним столом в тот раз вся Армения пила молча, не чокаясь…

* * *

12 ИЮЛЯ

«БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА —

Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ…»

75 лет назад, 12 июля 1946 года,

родилась незабвенная Валечка Толкунова

ЕЁ ЖИЗНЬ оборвалась слишком рано… Самая лучшая, самая естественная на отечественной эстраде певица — и это вовсе никакое не преувеличение. В самом деле, на нынешних шоу-подмостках, до отказа заполненных попсой, где, прежде всего, так и прёт в глаза внешний эффект, связанный с одеждой, силуэтом, макияжем, модой, а голоса, актерского мастерства чаще всего нет и в помине, её такое милое от природы, лишённое безвкусных румян, сверх избыточных теней и помады лицо, её с юных лет роскошная коса, её наряды из архангельского края, сотворенные неторопливыми, чуткими руками, а главное — её дивный (без всяких столь популярных ныне надрывов, криков, воплей, визгов) голос, полный и чистоты, и нежности, и такой задушевности, что у слушателей дыхание перехватывает, словом, всё её внешне не громкое, но, по сути, великое искусство — будто настоящая, редкая жемчужина!

Сколько бы ни прошло лет, но навсегда останется в моей душе, как проникновенно пела она: «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке…», и «Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку…», и «Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим. Буду любить тебя всегда — я не могу иначе»… И какая горечь охватывала нас, когда слышали от неё вот это: «Ещё до встречи вышла нам разлука, и всё же о тебе я вижу сны. Ну, разве мы прожили б друг без друга, мой милый, если б не было войны…» И какая же в таилась в ней нежность, когда рассказывала нам про то, как: «Наконец-то, пол Земли излазив, крепким сном мои мальчишки спят. Сон свалил страну зеленоглазую, спят мои сокровища чумазые, носики-курносики сопят…»

В отличие даже от самых одарённых и именитых, царящих не только в шоу-бизнесе, но и вообще на эстраде, она никогда и никого из «акул пера» не допустила в свою личную жизнь, не отметила с помпой на сцене ни одного дня рождения и вообще ни разу не устроила в свою честь никакого публичного «действа». Да, не в пример другим, от Пугачёвой и Аллегровой до Распутиной и Бузовой — СЕБЯ НИКОГДА НЕ ПРОДАВАЛА.

Однажды призналась:

— Нельзя себя и своё нутро отдавать на растерзание общества, которое хочет — тебя ругает, хочет — хвалит… Когда есть внутренний мир, идея, цель, ради чего ты служишь в искусстве и кому ты служишь, — всё становится на свои места…

Кстати, её песни хороши и потому, что сочинены настоящими композиторами и поэтами, а не нагловатыми субъектами, едва освоившими на гитаре два-три аккорда и не имеющими понятия, что такое стихи — с их темой, образом, метафорой, рифмой, ритмикой…

А ещё она пела романсы. Опять-таки в отличие от многих иных «служителей» этого жанра, знала, как их надо исполнять: где перейти на «безысходный» шёпот, когда нырнуть своим лучистым голосом обратно в поток прозрачной лирики, чтобы настроение тянулось, как мёд, как длинные лучи вечернего солнца, выглядывающего из-за крон тенистого парка, как бесконечная нитка жемчуга. С жемчугом, кстати, она никогда не расставалась. Отнюдь не из-за «имиджа» («Я не думаю, что слово «имидж» относится ко мне»): он для неё был не просто личным аксессуаром, а символом всё той же российской культуры…

Звание народной артистки России соответствовало её сути, наверное, больше, чем кому-либо другому. Истоки её искусства — в пластинках Фёдора Ивановича Шаляпина и Клавдии Ивановны Шульженко, которые жадно слушала в детстве дома, и в тех песнях и романсах, которыми тогда её щедро одаривала мама…

Вот почему в этот миг, спустя семьдесят пять лет с того благословенного дня, когда она родилась, и чуть больше одиннадцати после того, как в 2010-м, 22 марта, незабвенная Валечка Толкунова столь рано нас покинула, обращаюсь к ней туда, в небеса, словами её песни: «Буду любить тебя всегда — я не могу иначе…»

* * *

13 ИЮЛЯ

О З О Р Н И К

97 лет назад родился

Михаил Иванович Пуговкин

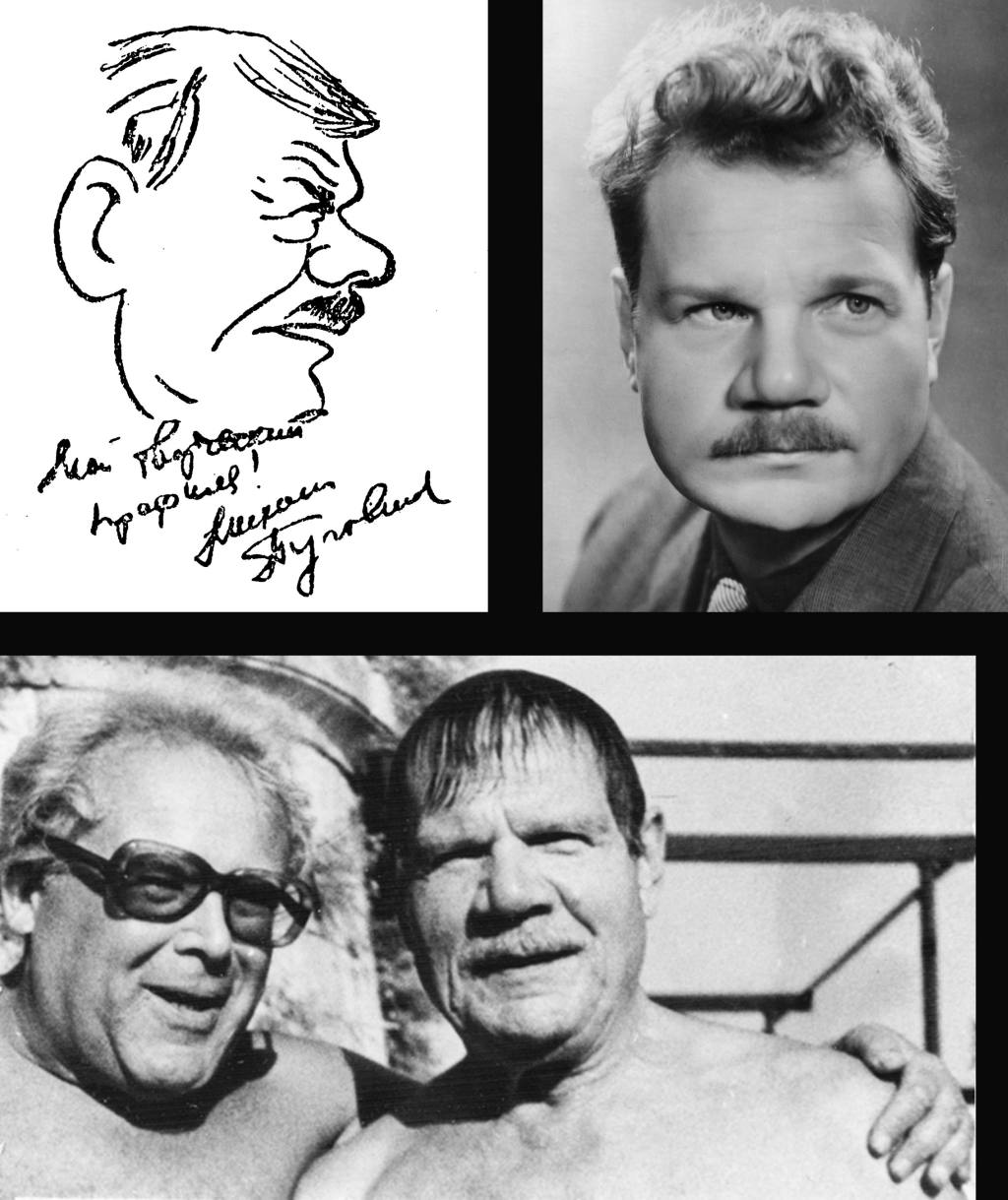

ВООБЩЕ-ТО, дорогой читатель, настоящая его фамилия — Пугонькин. А псевдоним, как сам мне объяснил, взял потому, что «с такой физиономией, да ещё с фамилией Пугонькин, выглядел бы совсем поганенько». С Михаилом Ивановичем познакомился я летом 1968-го: тогда в Ленинграде проходил Всесоюзный кинофестиваль, на котором исполнитель роли Яшки-артиллериста из только что вышедшей на экраны «Свадьбы в Малиновке» был ну очень популярен. А ещё зритель обожал его Захара Силыча из сразу двух картин про Ивана Бровкина, и коменданта из «Девчат», и прораба из «Операции «Ы»… Так что заполучить народного любимца на продолжительное время в людном месте журналисту оказалось нереально. Тогда нагрянул к нему в «Октябрьскую», где стал невольным свидетелем, как «предмет моего интереса» распекал своего коллегу, писаного красавца Валентина Зубкова, за то, что тот снова «насчёт водочки сорвался». Закончил выволочку категорично: «Ступай и чтоб больше — ни-ни!» Пока длился этот страстный монолог, я шариковой ручкой сделал в своём блокноте набросок лица разгневанного «оратора» Причём его словами, откровенно говоря, был слегка шокирован, поскольку до этого дня склонность к горячительным напиткам некоторых экранных персонажей Пуговкина невольно переносил и на самого исполнителя, а тут… Когда остались одни, сказал хозяину гостиничного номера о столь приятном для меня открытии. Он хохотнул:

— Во-во! После того, как в одном из «Фитилей» снялся в сценке, которая называлась «На троих», от некоторых зрителей, особенно в магазине, нет ну никакого прохода: прямо-таки тащат в свои компании!.. А я, между прочим, убеждённый чаёвник. И старинное серебряное ситечко для заварки со мной во всех поездках… Сейчас мы с тобой его как раз используем и под чаёк поговорим…

И пошёл у нас под индийский чаёк «со слоном» неспешный разговор. Когда прощались, показал артисту рисунок. Он хихикнул: «Мой творческий профиль!» Так и подписал.

В последующие годы наши пути пересекались ещё несколько раз. И домой к Михаилу Ивановичу как-то заглянуть довелось. (Старая записная книжка хранит его координаты: «Москва, ул. Трифоновская, 34, кв. 272, тел. 284-31-00»). А в августе 1991-го проводил я по традиции отпуск в ялтинском Доме творчества «Актёр». Спускаюсь однажды утром к морю, а навстречу из воды — Пуговкин. Я обрадованно: «Здравствуйте, Михаил Иванович! Тоже здесь отдыхаете?» Он: «Это вы отдыхаете, а я теперь здесь живу». — «Как так?» — «Да вот так. Жена померла — и поменял московскую квартиру на ялтинскую, в добавок новой супругой обзавёлся». И после каждый день приходил он на наш «актёрский» пляж, где разных знаменитостей и так вполне хватало, но байки, которыми «между заплывами» одаривал меня Пуговкин, на общем фоне всё равно выделялись. Много чего от него тогда узнал…

* * *

СТОЯЛА жаркая пора сенокоса, когда у крестьян Натальи Михайловны и Ивана Михайловича Пугонькиных из села Рамешки Чухломского района Ярославской области 13 июля 1923 года родился третий сын. В честь двух дедов назвали Михаилом, но потом и в доме, и деревне все кликали его Минькой. Мальцом носил в поле родителям и братьям обед, подростком помогал молотить хлеб, боронил пашню, кормил скотину. И всегда за весёлый нрав и беззлобное балагурство был в центре внимания.

— Без моих «цыганочки», «барыни», русской «полечки» да частушек не обходилась ни одна свадьба. Даже в соседние деревни получал приглашения. Односельчане пророчили: «Будешь, Минька, артистом!»

В 1936-м маме потребовалась серьёзная операция, и семья перебралась в Москву. Поселились у Минькиной родной тётки, причём в такой тесноте, что будущий народный артист СССР спал под отопительной батареей. Чтобы устроиться на работу, он, окончивший лишь три класса сельской школы, прибавил себе несколько годков и стал учеником электромонтёра на тормозном заводе имени сталинского наркома Кагановича. А после трудового дня бежал в драмкружок, который располагался под крышей клуба имени убийцы Великого князя Каляева. Там уже шёл спектакль «Свои люди — сочтёмся» по Островскому, и однажды, когда вдруг заболел исполнитель роли купца Большова, новичок сходу заменил опытного коллегу и потом два года в этом сложном образе «блистал». Увидев его, руководитель Московского драматического театра на Сретенке Фёдор Каверин тут же пригласил шестнадцатилетнего «премьера» во вспомогательный состав МДТ. В семье всполошились — ведь зарплата артиста оказалась намного меньше рабочей. Однако мама сына благословила: «Иди, раз душа просит. Но разве с таким лицом берут в артисты?» (Позже кинорежиссёр Рошаль скажет: «Миша, у вас не лицо, а целая кинобудка, так и передайте своей маме»).

— В общем, ещё не отучившись говорить «чаво», оказался я на сцене рядом с профессионалами. К тому же вскоре Григорий Львович Рошаль пригласил в картину «Дело Артамоновых» — мой купец, Степашка Барский, пытался переплясать главного героя на свадьбе…

Этот эпизод отсняли 22 июня. А 7 июля, прибавив себе год, добровольцем ушёл на фронт, где уже воевали отец и два брата. Первый бой принял на Смоленщине: над колонной машин, в которых сидели ещё даже не переодетые в военную форму ополченцы, нависли немецкие бомбардировщики — и начался ад… Тогда ему уцелеть удалось, а вот в октябре 1942-го полковой разведчик с тяжелейшим ранением ноги оказался в госпитале, где с трудом отговорил хирурга от ампутации: «Без ноги, товарищ доктор, мне нельзя — я же артист!». Там же его по ошибке переименовали в «Пуговкина» (а он и не протестовал: «Артисту такая фамилия очень даже подходит!»), потом комиссовали, и фронтовик возвратился в родной дом. (А оба брата с войны так и не вернулись). И сразу оказался в Театре драмы (других тогда в столице просто напросто не было), где впервые получил главную роль — Петра Огонькова в спектакле по пьесе Виктора Гусева «Москвичка». Нередко зрительный зал заполняли новобранцы, которых приводили туда перед самой отправкой на фронт, и их аплодисменты были Михаилу особенно дороги… Тогда же и фильм про фельдмаршала Кутузова не обошёлся без его скромного участия, и «В шесть часов вечера после войны», и чеховская «Свадьба»:

— Вся моя роль заключалась в пляске. Но рана на ноге ещё не зажила, и во время съёмки оператор заметил пятна крови. Пришлось сделать перерыв, дежурная медсестра повязку поменяла — и я заплясал пуще прежнего…

Осенью того же 1943-го отправился на конкурсные испытания в только что открывшуюся при МХАТ Школу-студию, где приёмную комиссию составили двадцать «народных СССР». Пока читал басню про кота и повара, «народные» заметно развеселились, а уж пушкинские строки: «Мой голос для тебя и ласковый, и томный…» в его интерпретации вызвали такой общий хохот, что абитуриенту стало ясно: провалился. Но оказалось: совсем наоборот. Правда, дабы зачислить в студенты человека с тремя классами сельского образования, Ивану Михайловичу Москвину пришлось пойти на святую ложь: сам поехал в управление Высшей школы и там сказал, что аттестат об образовании абитуриент утерял на фронте. Потом Москвин в нём души не чаял… Получив диплом, в мурманском Театре Северного флота играл Олега Кошевого, в Вологодском — «слугу двух господ», в Вильнюсском — околоточного Якорева из горьковских «Последних» и в столичном «Ленкоме» — много самых разных персонажей.

* * *

И В КИНО стали приглашать на эпизодические роли всё чаще. Например, в «Кубанских казаках» оказался он колхозником, а в «Беспокойном хозяйстве» — авиамехаником, причём с фамилией — Пуговкин. И его Гришку Хвата — единоличника, не желающего работать на колхоз, из киноленты «Земля и люди» зритель мигом приметил, А про матроса Пирожкова в «Адмирале Ушакове» даже написала главная газета страны: «Так искренне и неподдельно может играть только талантливый, одарённый природой актёр». Ну а поворотными в творческой судьбе Пуговкина, пожалуй, стали уже упоминавшийся выше «морской волк» Захар Силыч из дилогии про Ивана Бровкина и уголовник Софрон Ложкин из «Дела «Пёстрых», заслонивший собой всех других действующих лиц.

* * *

ОДНАКО все эти и многие иные персонажи были лишь подступом к самому главному. В самом деле, ну как ныне представить российский кинематограф без режиссёра-обольстителя Якина, подобострастно лепечущего царю «паки-паки»? И без трогательного прораба-лектора, направляющего тунеядца Федю на путь праведный. И без авантюриста-святоши отца Фёдора с его мягким безумством и кульминационной сценой крушения надежд. Какое счастье, что в 1964-м мой герой встретился с Леонидом Гайдаем — ведь шесть их совместных кинокомедий составили золотой фонд отечественного кино. Между прочим, некоторые «вельможные» режиссёры «Мосфильма» рьяно возражали против того, чтобы Якина играл именно Пуговкин: мол, не может быть у кинорежиссёра такое «неинтеллигентное лицо». Но вовсе не этого «мэтры» больше всего боялись, и их чёрные предчувствия потом действительно сбылись — ведь необоснованные претензии своего героя-жлоба на амплуа недоступного интеллектуала и утончённого аристократа артист передал невероятно едко. Кстати, некоторые фразы и словечки Якина (например: «Пробка — подарок из Африки!», «Мацанально») артист придумал сам. Как и реплику его завхоза в «Девчатах», адресованную влюблённой парочке, пристроившейся на уличной скамейке: «Долго не сидите, общежития в этом году не предвидится»… А в адрес тех, кто сетовал по поводу его «неинтеллигентного лица», усмехался: «Они не знают, что интеллект всегда ношу с собой в специальной сумочке».

— Когда готовились к съёмкам «Двенадцати стульев», я решил посоветоваться с мамой — женщиной неграмотной, но очень мудрой и верующей. Говорю ей: «Мам, Гайдай предлагает мне отца Фёдора сыграть». Она: «А что он там делает?» — «За бриллиантами гоняется». — А он там никого не убивает?» — «Нет». — «Тогда играй спокойно, боженька простит…»

А как хорош оказался его Яшка-артиллерист из «Свадьбы в Малиновке»! И что удивительно: во всём этом милом фильме Андрея Тутышкина у Яшки, по сути, всего два эпизода: сценка с сапогами и танец «в ту степь», но, благодаря Пуговкину, они стали чуть ли не центральными!.. И как восхитительны среди ста пяти его киногероев персонажи в фильмах-сказках Александра Роу: то глуповатый, чванливый король; то отважный, с душою нараспашку воевода; то хитрый, изворотливый атаман…

* * *

СТАНИСЛАВСКИЙ считал, что главное в актёре — обаяние. Что ж, Михаил Иванович этим драгоценным качеством обладал сполна — и женщин таким же образом покорял. Так, ещё в училище отбил у самого Алексея Баталова их общую сокурсницу Наденьку Надеждину, с которой потом не расставался двенадцать лет. Второй его женой стала актриса «Москонцерта» Александра Лукьянченко, чему удивились многие. Особенно недоумевал Марк Бернес: «Надо же, наш «крестьянин» (так Марк Наумович ласково именовал друга) завоевал эстрадную приму!» Тридцать два года прожили душа в душу, но в 1991-м Александры Николаевны не стало… Вскоре после похорон, спасаясь от одиночества и отчаяния, рванул в Ялту — на озвучивание фильма «Болотная street, или Средство против секса», а там встретил Ирину Константиновну Лаврову, которая окружила немолодого артиста заботой и любовью. Она устраивала его «творческие встречи» в местных санаториях, и скоро Пуговкин стал в Ялте такой же достопримечательностью, как городская набережная и расположенное неподалёку «Ласточкино гнездо». Посмеивался: «Вообще-то голливудские артисты такого ранга имеют свои острова, а вот я — только полуостров, Крымский». Однако ни благодатный морской воздух, ни благоухающая природа не смогли его, астматика, удержать там навсегда. Михаил Иванович возвратился в Москву, отметил своё 85-летие и почти сразу же, 25 июля 2008 года, скончался. До конца дней он оставался всё таким же обаятельным озорником…

его автограф на шарже;

таким он был в молодости;

мы — «сопляжники»