![]()

Только в 1953-м, после почти двадцати лет заключения, оказался на воле. Вернулся на берег озера Разлив, а там — хотя и шалаш из гранита сооружен, и музей действует, и улица именем Николая Емельянова названа — никто ему совсем не рад. Емельяновы близ того исторического «сарая» буквально нищенствовали…

Вспоминая…

О Людмиле Чурсиной, Александре Емельяновe и Александре Мерлине

Лев Сидоровский

20 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ

ЭТА СТАТНАЯ КРАСАВИЦА…

20 июля 1941 года родилась

народная артистка СССР Людмила Чурсина

БЫЛО лето. Был Арбат. И была девочка. Шагала она легко и бездумно по вязкому от жары столичному асфальту и, между прочим, чувствовала себя самым счастливым человеком. Потому что всё у нее выходило как надо. И золотую медаль получила, и в Москву приехала, и в авиационном (мечта жизни!) документы приняли без всякой волокиты и возражений, и общежитие еще дали… Шла, по сторонам смотрела, объявления разные читала: «Требуются токари…», «Продается мотоцикл…», «Театральное училище имени Щукина объявляет прием…» Театральное… Может, пойти? Хотя бы заглянуть? Именно потому, что никогда и не мечтала об этом. Ведь почти каждая девчонка спит и видит себя или артисткой, или певицей, или балериной, а вот она — нет. В литературном кружке занималась, а драматический за две версты обходила стороной, в основном потому, что стеснялась своего роста: на физкультуре стояла самой первой.

И вот экзамен. За столом — народные да заслуженные. А перед ними, седовласыми, вчерашняя школьница из Великих Лук в торжественном муаровом платье читает отрывок из «Белого пуделя». И уж поскольку речь идет о пуделе, начинает лаять. И даже форменным образом выть. Экзаменаторы слегка шокированы. Потом, слушая басню, смеются. Потому что «Лягушку и вола» абитуриентка выучила накануне, в библиотеке, и сейчас от страха всё перепутала. Абитуриентка считает, что провалилась, причем — с треском, но ее допускают на все последующие туры. И потом будет институт, и в нем родится актриса Людмила Чурсина.

* * *

ПОЗНАКОМИЛСЯ я с ней, дорогой читатель, ровно полвека назад, когда, предварительно позвонив по телефону 233-22-10, пришел в дом № 24 на Кировском проспекте. Как она тогда выглядела? Да вот глянь на фото — и всё поймешь. Для ослепительной статной красавицы то время было звёздным. Сразу после «Щуки» достойно показав себя на вахтанговской сцене (ее партнерами стали и Астангов, и Ульянов), откликнулась на властный зов кинематографа, хотя первые ленты («Когда деревья были большими», «Две жизни», «На семи ветрах», «Утренние поезда») особого удовлетворения Людмиле не принесли. Но вот феноменальный успех «Донской повести», где ее Дарья — невенчанная жена красноармейца Шибалка (роль которого в этом воистину трагическом дуэте столь же пронзительно исполнил Евгений Леонов) накрыл актрису с головой. Кроме того, режиссер фильма Владимир Фетин (который до суровой «Донской повести» снял пресмешной «Полосатый рейс») стал ее мужем, и Людмила переехала к нему, в Ленинград. И потом героини ее новых кинолент раз за разом потрясали зрителя — когда он смотрел «Журавушку, «Виринею», «По Руси», «Угрюм-реку», «Олесю», «Любовь Яровую»… Причем за роль Журавушки — помимо Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых — была отмечена еще и Гран-при XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, за что получила приглашение в Голливуд. Причем — на три года, ибо в предлагаемом контракте числились аж пятнадцать картин! Однако в ЦК сказали: «Вдруг Вам там предложат в фильме раздеться, а Вы ведь — член КПСС!» В общем, не выпустили «нашу гордость и красу» к «буржуям»…

Тогда по опросу журнала «Советский экран» несколько лет подряд она называлась «лучшей актрисой»…

* * *

ФЕТИН что-то бурчал за стеной, а мы, не обращая внимания, беседовали в гостиной. В частности, выяснилось, что эта кинозвезда, вопреки всем мировым стандартам, от сна пробуждается рано. У нее — настоящий культ самодисциплины, и уже чуть свет принимается за свой комплекс гимнастики по системе йогов. Причем делает это с таким рвением, с такой самоотдачей, что домашние не выдерживают и подают испуганные реплики насчет самоистязания, хотя отлично понимают, что никакие благие призывы к умеренности и благоразумию не помогут. (Однажды в институте получила тройку и сразу решила… умереть. Бегом во двор — и босиком по снегу. Попытка романтического самоубийства завершилась прозаическим гриппом.)

На столе высились четыре тетради. Толстые, в клеенчатом переплете. На каждой надпись: «Работа над ролью», «Встречи со зрителем», «Общественные дела», «Быт».

Работа над ролью… Полистал я страницы — и словно радуга перед глазами, потому что каждая интонация роли, оказывается, имеет свой цвет. Вот и идут в дело цветные карандаши, вот и обретает слово не только образную, но и вполне осязаемую, реальную окраску. А потом являются к миллионам зрителей и Дарья, и Анфиса, и Виринея…

Роли со страстями были тогда не очень-то в моде. Сценаристы словно боялись открытых столкновений — и в результате не горячая кровь, а какая-то водянистая жижица питала сердца многих тогдашних киногероинь. Актриса сердилась: почему исчезают из обихода такие понятия, как неистовство, ненависть, смятение чувств, одержимость? Впрочем, ей-то пока везет (чтобы не сглазить, Людмила постучала по столу). Вспоминала свою Виринею:

«Она еще не разучилась глупеть от счастья и не боится быть смешной и страшной в злобе. В ней грубость причудливо соединяется с нежностью, разгульная удаль — с нравственной чистотой, сила — с женственностью…»

После просмотра «Виринеи» кто-то из коллег заметил актрисе: «Вот ты сидишь с нами, говоришь просто, естественно, обыкновенно. А на экране всё чуть более приподнято, немного театрально…» Она не приняла этот упрек. Виринея не может быть обыкновенной. Она необыкновенная. В ее судьбе не обойдешься приглушенной скороговоркой или полуулыбкой. Здесь надо кричать криком и кататься по земле от горя, ненавидеть — исступленно, любить — самозабвенно. Именно за это принимает Чурсина свою Виринею и людей, ей подобных. И записала в тетрадь:

«Я убеждена, что духовное богатство, духовное здоровье нашего человека, всю глубину и многоплановость его характера нельзя передать полутонами, скупым до аскетизма жестом, сквозь сомкнутые губы. Лаконизм — понятие хорошее, но, случается, он приносит и вред. Я против такого рода лаконизма, похожего скорее на жадность скупца, чем на щедрую жизнерадостность художника…».

Мы встретились в тот редкий день, когда не было съемок. Совсем недавно завершена «Олеся». Только вернулась с Украины, надо собираться на Урал: режиссер Ярополк Лапшин взялся за «Приваловские миллионы», ждет Чурсину на кинопробу… И снова открывает «Рудина» — потому что есть там Наталья… Звонят с «Ленфильма». Просят не забыть, что сегодня — очередная творческая «среда», а вечером — внеочередная встреча со зрителями. Студия рядом, не стоит даже надевать пальто в рукава. Здесь она бывает непременно каждый день, потому что «Ленфильм» — это второй дом, а может, даже первый. Ведь и «Донская повесть», и «Журавушка», и «Виринея», и «Любовь Яровая» — это всё «Ленфильм». Здесь, в длинных-длинных коридорах, рядом с Чапаевым, Максимом и академиком Дроновым — ее героини. Обычно актеры не любят заново пересматривать свои фильмы, а она, наоборот, старается незамеченной прийти в кинотеатр и последить за соседями. Конечно, на просмотрах в Доме кино мнение коллег более профессионально, точно и беспощадно, и она к нему прислушивается, но реакция зрителя — все-таки самое важное. «Журавушку» на просмотре не видела. Месяц спустя забежала днем в кино около дома. Кончился фильм, а люди минуты две сидят, не уходят. Слышит, женщины сзади переговариваются: «На мою Тасю похожа…» Чувствует актриса, что соседки говорят совсем не о внешности… Вечером в рабочем клубе наверняка снова зайдет разговор о «Журавушке», и снова женщины станут утирать глаза, потому что у каждой возникнут свои ассоциации и каждая будет благодарна актрисе за песню, которую она спела во славу женской гордости, верности и чистоты.

И говорили ей об этом словами, и писали в письмах. И она отвечала, отвечала на проклятый вопрос, от которого не избавится ни днем, ни ночью: «Получилось или не получилось?»

* * *

СНИМАЛИ финал «Виринеи». Она стоит у камня. Ее расстреливают. Как должна вести себя женщина, когда двадцать казаков вот-вот одновременно нажмут на спусковой механизм? Характер образа подсказывал: не падать, не просить пощады… Но ведь умирает-то человек раз в жизни и смерть, даже когда ее ждешь, — всегда неожиданность. Сейфуллина писала: «И умирает женщина иначе, с каким бы мужеством ни уходила она в историю». Да, какими бы внешне резкими и сильными ни были ее героини, прежде всего они женщины. Как же сыграть финал? Как упасть после выстрела: ничком или сползти по камню? Ой, как не хотелось Людмиле бросать свою Виринею на землю…,

Холодно. Ветер рвет шаль. Дубль, другой, третий… Дома вечером не находит себе места: не то, не то… Какое-то внутреннее сопротивление, несогласие. Надо переснять. И снова ветер, снова дубли. И вот кадры: Виринея плавно опускается по камню. И камень принял ее на свои руки и увековечил.

И еще она писала девочкам, как снимались последние кадры в «Угрюм-реке». Прохор сходит с ума. Везде ему мерещится Анфиса. Вот Анфиса на скале — и Людмиле приходится снова и снова подниматься на маленький выступ над бурлящей Чусовой. И было трудно, и было страшно. Вот Анфиса зовет Прохора из воды — и Людмила два часа провела посреди реки, на затопленном плоту. Осень. Холодная вода. Да еще почему-то в такую пору мошкара. Но нельзя было ни подвезти ей на лодке горячего чаю, ни разогнать мошкару, потому что очень важны для кадра и неразорванная пелена тумана, и ненарушенный водный покой…

Даже близкие порой не догадывались, как ей доставалось на съемках, — ведь дублеров Чурсина не признает. И на коне скачет, и, в самом прямом смысле, в омут бросается… А вот выходит к зрителям — и боится. В Доме ученых призналась:

«Я лучше буду стоя говорить, а то сижу — коленки одна о другую стукаются…»

* * *

СРЕДИ ее разных заморских сувениров увидел я львёнка — из Аргентины. Рассказала:

«Прошлой осенью на курорте Мар-дель-Плата проходил традиционный международный кинофестиваль. Единственная женщина в жюри — Чурсина. В дискуссиях мне — первое слово. Ответственно. Начинали просмотр в десять утра, заканчивали после полуночи. И вот заключительная церемония. После официальной части — банкет. Объявили конкурс танцоров. Защищать честь нашей страны предложили тоже мне. Что ж, выдала «казачка»! В результате — первый приз, этот львёночек…»

Рядом со львенком — маска из Камбоджи, статуэтка из Колумбии. Много всякой экзотики из разных жарких стран. А она больше любила бродить зимой по Летнему саду, представляя, как там, в заколоченных домиках, скучают мраморные боги… А еще — забраться в кресло и, как в детстве, попереживать за Каштанку. Или поставить Грига, Бетховена, «Шестую» Чайковского…

* * *

ВСКОРЕ после той нашей встречи от Фетина ушла: талантливый Владимир Александрович слишком пристрастился к алкоголю. Снова потянуло в театр, и десять лет провела в бывшей «Александринке», но творческая обстановка там была, увы, не самой лучшей. Зато в те же годы очень подружилась с чудо-режиссером Розой Сиротой, которая, в частности, поставила с ней и Изилем Заблудовским великолепный спектакль «Супруги Каренины». В 1981-м стала народной артисткой СССР. А в 1984-м московский Театр Советской армии предложил Людмиле роль Настасьи Филипповны, о которой она грезила уже давно, — могла ли отказаться? Там же, в лермонтовском «Маскараде», сыграла баронессу Штраль, и шекспировскую леди Макбет, и императрицу Марию Федоровну в спектакле «Павел I», и другие хорошие роли. Все они, как и киношная Анфиса в «Угрюм-реке», как и Екатерина II» в антрепризном проекте «Императрица», — роковые, с колдовскими чарами женщины большой природной силы и притягательности…

* * *

ВТОРЫМ ее супругом был ученый-океанолог, но брак быстро распался. Третьим мужем стал дипломат Игорь Андропов — сын генсека. Но и тут она сама ушла:

«Потому что ситуация Карениных, когда муж и жена «продолжали жить в одном доме, виделись каждый день, но были чужды друг другу», кажется мне безнравственной».

А вообще о своей личной жизни распространяться не любит: «Я под одеяло не люблю приглашать…». Говорила:

«Детей у меня полно на экране. А в жизни есть семья моей сестры. Ее ребенок, мой племянник, мне и сын, и внук одновременно. От общения с ним получаю массу добрых эмоций».

Теперь Алёша вырос, и особенную радость она получает от его детишек — Насти и Сашеньки…

Пока в поселке Репино сохранялась Дача журналистов (потом она сгорела, и следом возведённый на этом же месте чей-то за высоченным забором замок превратился в золу тоже), я с Людмилой Алексеевной, нынешней москвичкой, встречался каждое лето, потому что ее дачка — как раз напротив. Те места на Карельском она обожает…

* * *

22 ИЮЛЯ

ЗА ИЛЬИЧА ОТВЕТИЛИ СПОЛНА

Об этом мне поведал один из тех Емельяновых,

которые ровно 103 года назад

укрывали Ленина с Зиновьевым в шалаше

ХОТЯ событие, о котором я, дорогой читатель, хочу напомнить, ныне у большинства соотечественников вызывает лишь иронию, всё же (ведь историю надо знать) рискну. Тем более что многое мне довелось узнать, что называется, из «самых первых уст». Да, однажды, тому уж сорок с хвостиком лет, к явному неудовольствию отдела пропаганды местного райкома партии, пришел я в Разливе с диктофоном к человеку по фамилии Емельянов. И жил Александр Николаевич на улице Емельянова — названной так в честь его отца, в доме, который отец когда-то сам построил… Мы сидели в чистой горнице, где пол был застлан пёстрыми половичками, а в красном углу красовались портреты Николая Александровича, Надежды Кондратьевны, и старший их сын, непрерывно попыхивая сигаретой, повествовал о далеких годах…

Вспомнил отца — потомственного рабочего Сестрорецкого оружейного, большевика с девятьсот четвертого, одного из тех, о ком Ленин говорил, что «без них наша партия не могла бы просуществовать и часа». По поручению этой самой партии Николай Александрович перевозил большевистскую литературу, оружие из Финляндии в Россию, нелегально добывал его на своем заводе. Отличный конспиратор и боевик в девятьсот пятом, вместе с женой (которая через два года тоже получит партбилет) превратил этот дом в штаб боевой дружины сестрорецких рабочих. В начале девятьсот семнадцатого входил в подпольную большевистскую ячейку, а после победы Февральской революции вместе с руководителем сестрорецких большевиков Вячеславом Ивановичем Зофом был единодушно выбран рабочими в Петроградский Совет. Вечером 3 апреля они встречали на станции Белоостров возвращавшегося из эмиграции Ленина. Был там и восемнадцатилетний Александр Емельянов, который месяцем раньше стал красногвардейцем и коммунистом. Так сын увидел вождя впервые… Вторая встреча произошла 4 июля, когда вместе с отцом и братом Кондратием слушал его выступление с балкона дворца Кшесинской. А совсем скоро, 10-го, состоялась и третья, растянувшаяся на целый месяц…

* * *

ВПОСЛЕДСТВИИ Ленин напишет, что после «июльских дней» довелось благодаря особенно заботливому вниманию, которым его почтило правительство Керенского, уйти в подполье. А тогда, 10-го, поезд на станцию Разлив прибыл на рассвете. Емельяновы в то лето дом ремонтировали и жили рядом, в сарае. Сыновья спали на чердаке, и Саша, когда заскрипела дверь, пробудился первым. Глянул вниз: отец, а рядом какой-то незнакомый человек — в пальто и кепке, без бороды, без усов… Только когда незнакомец заговорил, по характерной картавости (ведь недавно внимал его речи) узнал Ленина. Тот обращался к матери: «Надежда Кондратьевна, убедительно прошу вас обо мне — ни слова. Абсолютно никому. И не защищайте меня в разговорах, и не спорьте обо мне». Мать заверила, что Емельяновы хранить тайну умеют.

* * *

И ТУТ Александр Николаевич мне подмигнул: «А ведь был еще и другой гость — буйно черноволосый, немного рыхловатый, как скоро выяснилось, — Зиновьев». Однако особых подробностей насчет Григория Евсеевича мой собеседник в нашей беседе не приводил — очевидно, потому, что об этом «враге народа» с середины тридцатых годов не то что говорить, даже думать было опасно, так что детали за давностью лет подзабылись, а вот Ленин, наоборот, в его памяти запечатлелся ярко… И рассказывал весьма почтенный возрастом Емельянов, как тогда, обрадовавшись нежданным визитёрам, полез с чердака вниз, а за ним — братья. «Большое у вас семейство, — подивился Владимир Ильич, — познакомьте». Николай Александрович стал поочередно представлять сыновей: «У меня их семеро. Старший — Александр — уже имеет три года рабочего стажа. Большевик, мой первый помощник. Сергею — четырнадцать, пока пособляет матери, но тоже будет слесарем-механиком. Николаю — тринадцать, шустрый и сообразительный малец. Анатолию — десять, Льву — шесть, а вот Гоше всего два с половиной». Тут последовала реплика гостя: «Налицо шесть. А где же седьмой?» Николай Александрович не мог скрыть горечи: «Второй по старшинству — Кондратий. Семнадцатый год пошел. Учится в коммерческом училище и никакой власти, в том числе отцовской, не признает. Вот и сейчас гуляет на даче Дурново». Владимир Ильич усмехнулся: «Весьма любопытно. Как Кондратий вернется, направьте его ко мне. Думаю, мы найдем общий язык». И ведь, действительно, нашли…

* * *

НА ЧЕРДАКЕ поставили стол и два стула. В первый же день Ленин подготовил здесь статью-тезисы «Политическое положение», а еще — письма в редакции газет «Новая жизнь» и «Пролетарское дело». Но, чтобы работать, надо находиться в курсе событий, поэтому сразу попросил Емельянова: «Мне нужны абсолютно все газеты. На станции, наверное, продают? Сколько вы, Николай Александрович, обычно покупаете?» — «Две». — «Вот и теперь берите по две, чтоб не вызывать подозрений. И старшие сыновья пусть тоже покупают не больше, чем по две штуки».

Доставка газет, которые гости прочитывали жадно, была налажена. Работали напряженно, соблюдая самые строгие меры конспирации. С чердака спускались лишь к утреннему чаю, обеду и ужину, при этом старались сесть на такие места, чтобы через окно их не было видно, а на прогулку, в глубь сада, выходили лишь затемно. Однако обстановка становилась всё тревожнее. Вокруг плотно жили дачники, которые могли заметить у Емельяновых посторонних и донести. К тому же однажды, тревожной ночью, Саша принес новость: на Сестрорецкий завод прибыл карательный отряд штабс-капитана Гвоздева, который принялся разоружать красногвардейцев. Начались повальные обыски, аресты…

Николай Александрович срочно сообщил в ЦК, что намерен укрыть обоих гостей под видом финнов-косарей на противоположном малодоступном берегу озера. План был одобрен.

* * *

И ТУТ собеседник позвал меня на крыльцо: «Вот по этой тропинке через несколько дней, когда совсем стемнело и поселок уснул, мы тихо спустились к воде…».

Добрались благополучно. Постелили в шалаше сено. Александр развел в стороне костер, стали варить уху. Новое жилище обоим понравилось. Ленин прилег у огня на спину, вздохнул: «Вот опять Волгой и детством пахнуло. Хороша наша земля, а порядка, увы, в ней нет. Ничего, наведем порядок! Месяца через два-три…» (Увы, этот «порядок» растянулся на семьдесят с лишним лет — Л. С.). Емельянов засомневался: «Успеем ли? Нас поколачивают, а мы пока дать сдачи не можем». Владимир Ильич перебил: «Наверное, вы имеете в виду карателей типа штабс-капитана Гвоздева. Хотелось бы уточнить успехи его экспедиции… Скажите, Саша, сколько человек из вашего «десятка» распрощались с казенными винтовками?» — «Трое. Отнесли старые берданки. На будущей неделе мы устроим им новенькие». — «А теперь займемся арифметикой, — продолжил «финн-косарь». — В Сашином «десятке» обезоруженных оказалась одна треть. Проведем округление до половины. Если верить сообщению эсеровской газеты «Революционный народ», в Красной гвардии Сестрорецка около семисот человек. Половина… Коля, ну-ка раздели семьсот на две части. Сколько получится?» — «Триста пятьдесят». — «Совершенно верно, триста пятьдесят рабочих сохранили винтовки. Как вы думаете, Николай Александрович, возрастет ли эта цифра в недалеком будущем до прежнего уровня?» — «Перерастет, Владимир Ильич. По моей прикидке, налет Гвоздева только ускорит вступление рабочих в Красную гвардию. Через месяц ее ряды увеличатся в полтора-два раза. Теперь народ поголовно будет вооружаться, поскольку иначе нам жить нельзя. Или — мы их, или — они нас». Ленин хохотнул: «А поголовно вооруженный народ — основа основ социалистической революции. Это — готовый политический тезис к текущему моменту».

Уха была готова, и перед обедом решили искупаться. Ребята, особенно Коля, мечтали показать гостям, как они здорово плавают. Но тут выяснилось, что Владимир Ильич сам пловец отличный…

* * *

ОСОБЕННО помогал ему Коля. Мальчуган оставался здесь постоянно и четко нес дозорную службу: если вблизи сенокосного участка появлялся посторонний, подавал условный сигнал — и «косарь» сразу начинал убирать сено или уходил в заросли ивняка. А как старался Коля сберечь покой Ленина, когда тот работал (составил проекты резолюций по всем основным вопросам VI съезда РСДРП (б), написал брошюру «К лозунгам» и несколько статей, начал книгу «Государство и революция») на укромной полянке, нареченной «зеленым кабинетом»… Но наступали часы отдыха, и они вдвоем отправлялись по грибы или на озеро.

Старшие братья наведывались сюда периодически. Привозили газеты, иногда — горячую пищу, доставляли и руководящих работников партии. Посланцы ЦК пробирались на озеро с большой осторожностью: сначала последним поездом, в третьем часу ночи, приезжали в дом Емельянова, где была явка, и только проверив условленный пароль, Надежда Кондратьевна будила Александра или Кондратия, И опять отправлялся кто-то из них в путь по озеру. И Свердлов тут побывал, и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Шотман, и Рахья, и фотограф Лещенко, который сделал снимок загримированного Ильича для конспиративного удостоверения…

* * *

АЛЕКСАНДР Николаевич вспоминал то одну, то другую подробность из тех далеких дней… Как однажды, когда трое суток лил дождь и шалаш протек, Ленин заботливо накрывал их с Колей своим пиджаком. Или — как шутил: «От Керенского мы укрылись хорошо, а от комаров никак не спрятаться…» А что же Зиновьев? О нем в его памяти остались ну просто крохи сведений. Например: «У отца было ружье, из которого Ленин стрелял часто и метко. А Зиновьев, когда стреляет, зажмурится — и мимо. Ильич усмехался: «Эх, стрелок, стрелок…» Или про то, что и косил-то Зиновьев, в отличие от соседа по шалашу, плохо. Хотя Крупская и про своего ненаглядного вспоминала: «Косить Ильич не умел». Между прочим, Надежда Константиновна муженька в Разливе не навестила, а вот Злата Лилина к Григорию Евсеевичу однажды пожаловала… Еще Александр Николаевич напомнил, что за головы обоих Временное правительство обещало 200 000 рублей. Однако, когда по прошествии лет они для «партии и правительства» стали фигурами несовместимыми и Зиновьева из сего «тандема» выкинули, всю эту сумму официальная советская пропаганда закрепила за одним Ильичом…

Кстати, дорогой читатель, впервые о Зиновьеве в Разливе на страницах повести «Синяя тетрадь» более полувека назад рискнул рассказать Эммануил Казакевич. Там между обитателями шалаша всё время идет спор, в котором: Ленин — правдив, Зиновьев — лукав, Ленин — гибок, Зиновьев — «извилист», Ленин — полон решительности и воли к победе, Зиновьев — перепуган…

* * *

КОГДА сенокосная пора кончилась, зачастили дожди, стало сыро и холодновато, ЦК решил укрыть Ленина (которому Емельянов подготовил документы на имя рабочего Константина Петровича Иванова) и Зиновьева в Гельсингфорсе. И вечером 8 августа оба в сопровождении Рахьи и Шотмана погрузились в лодку. А Саша, Кондратий, Николай и Сергей прибрали всё на полянке, загасили костер и на другом челне тоже покинули гостеприимный берег…

* * *

НАСТУПИЛО 25 октября, и Александр Емельянов вновь увидел недавнего своего гостя: их красногвардейский отряд в ту ночь нес охрану Смольного. Ленин стремительно шел по коридору. Саша тоже в этот день слышал слова вождя о том, что «рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, совершилась»… А потом эту самую революцию Александр защищал с винтовкой: боевое крещение получил под Раутой, далее — бои с белофиннами, Колчаком, Деникиным… Кондратий, окончив военное училище, тоже участвовал в Гражданской. Сергей сложил голову в 1920-м, под Перекопом.

Что же касается Емельянова-старшего, то он участвовал и в «штурме» Зимнего, и в подавлении Кронштадтского мятежа. Ильич своих спасителей не забыл и при жизни всю семью оружейника облагодетельствовал. С рекомендательными письмами Ленина они в Стране Советов могли получить практически любую работу. Например, вот такое его послание: «Я лично знаю Николая Александровича очень хорошо и уверен, что этого товарища, абсолютно честного, преданного коммуниста с громадным житейским, заводским и партийным опытом можно и должно использовать для чистки авгиевых конюшен воровства и саботажа заграничных чиновников Внешторгбанка…» Проведя некоторое время за границей, Емельянов-отец возглавил Сестрорецкий райком, а затем вместе с Кондратием и Николаем оказался в Москве: один сын трудился помощником главного инженера Мосжилстроя, другой руководил крупным предприятием. Те, кто остались в Разливе, также ни в чем не нуждались…

Однако в 1934-м в свет вышла книга «Последнее подполье Ильича», авторами которой — наряду с Крупской, Орджоникидзе и другими реальными участниками событий июля 1917-го — стал и Николай Александрович Емельянов. Эти люди рассказывали о том, что тогда было на самом деле, а не подстраивались под новые веяния эпохи: в частности, и про Зиновьева не скрыли — за что все они (кроме Крупской, которая, вроде бы, умерла своей смертью) стали жертвами расправы.

Сразу после убийства Кирова (чем не повод?!) в Москве были арестованы и Емельянов-старший, и Кондратий, и Николай, а в Смоленске — Александр, который там учился на курсах повышения квалификации… Николаю Александровичу Особое совещание НКВД «впаяло» десять лет лагерей, Несколько раз его забирали из камеры ночью, погружали в «воронок», предупреждая, что везут расстреливать. Остановившись за городом, открывали дверцу: мол, беги! Но узник чувствовал, что это — провокация: если побежит, получит в спину пулю… А сыновья, Александр и Кондратий, оказались в числе семидесяти семи из «контрреволюционной зиновьевской группировки, причастной к убийству Кирова». Правда, их в лагерь отправили всего на четыре года. Там же встретили брата Колю… В декабре 1937-го, уже за колючей проволокой, Емельяновы снова оказались под судом — и тот самый мальчик Коля, который варил Ленину уху и соловьиным свистом предупреждал о приближении чужаков, был расстрелян — как создатель троцкистской организации «Боевой коллектив». А Кондратия поставили к стенке — как «ярого зиновьевца». Что ж, давно известно, что революции первым делом пожирают своих детей…

Моему собеседнику сравнительно повезло: отсидев четыре года, Александр Николаевич освободился в Омске, где и остался жить. Потом на фронте сражался с гитлеровцами и, когда вернулся, узнал, что братья Анатолий и Георгий в Великую Отечественную погибли героями… Тут его снова арестовали и опять отправили в лагерь: теперь уже — на десять лет «строгого режима». За что? За антисоветскую агитацию: «восхвалял жизнь крестьян-единоличников, опошлял постановления ЦК ВКП (б) и советского правительства о единых государственных нормах, высказывал недоверие в успешный исход борьбы корейского народа за свою независимость и предсказывал победу американских империалистов, клеветал на советскую демократию». Вместе с Александром Николаевичем «врагами народа» стали и его дети — Николай и Нина…

* * *

ПОКА был жив «гений всех времен и народов», Емельянова-старшего на свободу не выпускали (ему предлагали: «Напиши о приезде в Разлив товарища Сталина», но отказался). Только в 1953-м, после почти двадцати лет заключения, оказался на воле. Вернулся на берег озера Разлив, а там — хотя и шалаш из гранита сооружен, и соответствующий музей действует, и улица именем Николая Емельянова названа — никто из местного начальства ему совсем не рад. Более того, Емельяновы близ того исторического «сарая» буквально нищенствовали, а большие и маленькие чиновники пытались их выселить куда подальше. В отчаянии Николай Александрович (ему тогда уже перевалило за восемьдесят) написал в Москву: «… Пенсия у нас небольшая, всего 500 рублей (В 1961-м эти деньги превратились бы в 50 рублей — Л. С.), на которые нам не прожить, ведь мы кое-как таскаем ноги… А ведь Ленин говорил, что мы будем на государственном обеспечении. Меня часто на публике спрашивают, как я живу, как обеспечен, и я никогда не жаловался на свою жизнь и всегда отвечал, что хорошо. Ко мне и сейчас приезжают люди, просят поделиться воспоминаниями о нахождении Ленина в Разливе. Я с ним ел из одной тарелки. Жена варила пищу, а мы на костре ее разогревали, Жена много продала в то время из своего приданного, стараясь лучше накормить Ленина, но Владимиру Ильичу никогда об этом не заикнулась, да и сам я никогда и никому не говорил об этом…». На запрос из Москвы первый секретарь Ленинградского обкома Андрианов ответил: «Считаю оставление семьи Емельяновых в Разливе нецелесообразным». К счастью, очень скоро его самого (был еще тот поганец!) из Питера турнули, а в Москву прибыл Иосип Броз Тито, который как бывший партизан заинтересовался историей последнего подполья Ильича. Поскольку югославский лидер возжелал в Разливе встретиться с Емельяновым, Николая Александровича срочно наградили орденом Ленина и облагодетельствовали персональной пенсией. Скончался он в 1958-м…

А мой собеседник, которого освободили из сталинско-бериевского заточения в 1954-м, устроился под небом родного Разлива на тот же завод, где трудился еще в юности. Спустя три года его, слава Богу, реабилитировали, восстановив партстаж с 1917-го, вскоре после чего стал он «пенсионером союзного значения» и даже получил орден Красной Звезды. Однако в местном райкоме Александра Николаевича очень недолюбливали и журналистов к нему старались не допускать, потому что выдавал «государственную тайну»: и экскурсантам, которые бесконечно осаждали «сарай», и моим коллегам непременно напоминал: «А ведь Владимир Ильич в шалаше коротал дни и ночи в компании с заклятым «врагом народа» Григорием Евсеевичем Зиновьевым…» И вообще критиковал местные порядки…

Старшего из братьев, с коим мне повезло встретиться, не стало в 1982-м. И последнего из них, Льва Николаевича, который свои преклонные годы коротал в Москве, тоже уж нет на бренной земле… Так что, дорогой читатель, за «родного Ильича» эта семья ответила сполна…

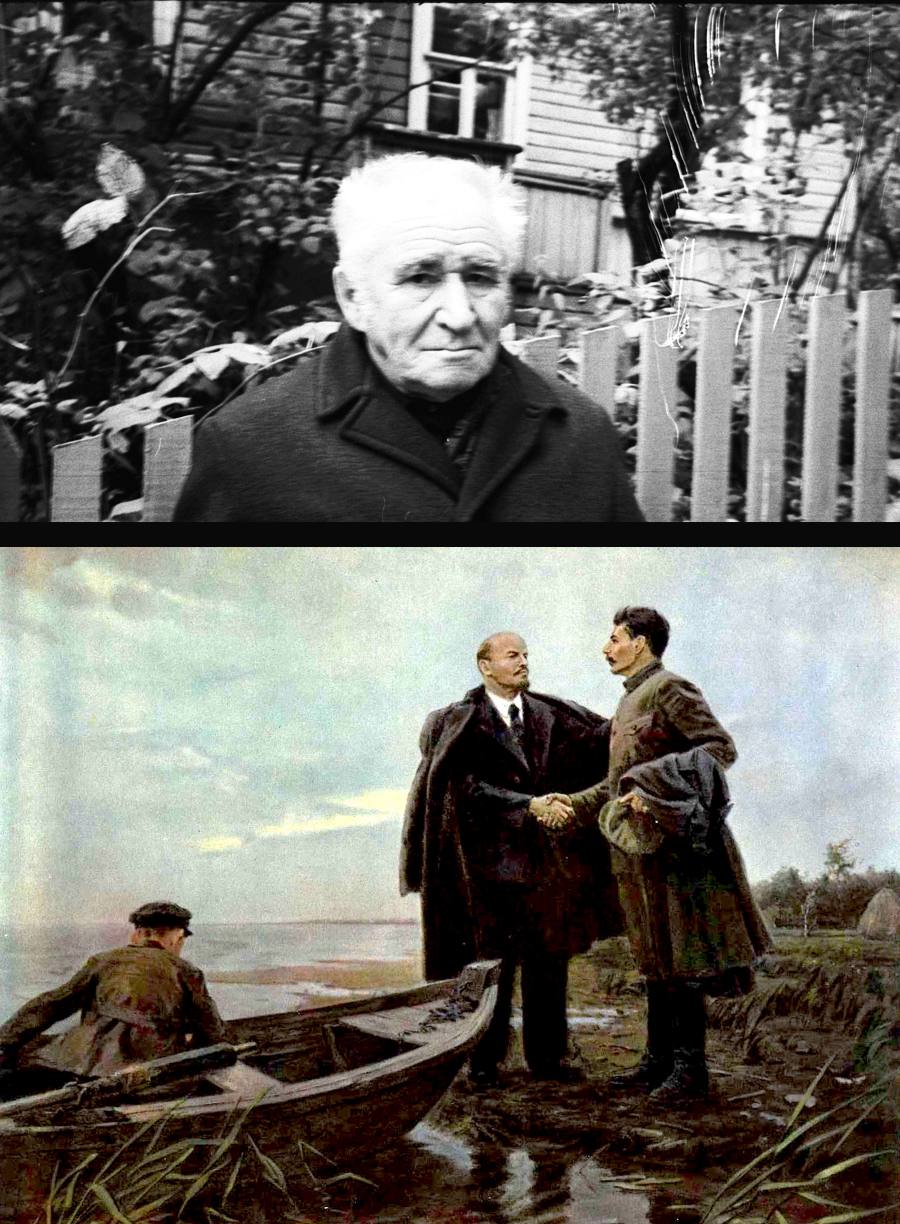

А вот так художник Пётр Розин изобразил мифический визит Сталина к Ленину в Разлив. Посмотрите, сколь тщательно, «с иголочки», обитатель шалаша (причём — при усах и бородке) одет! К тому ж в пальто — это в июле-то! Таков «социалистический реализм»…

* * *

«ГОРИ, ГОРИ, ТВОЯ ЗВЕЗДА!»

Моему очень старому другу Александру Мерлину —

ленинградскому блокаднику

и воину Великой Отечественной,

замечательному эстрадному драматургу

и музыканту,

который в Мюнхене недавно достойно,

исполненный творчества,

встретил своё 96-летие.

Всем сердцем — подлинно советский,

Влюблённый в свой, родной «базар»,

Ты вдруг подался в край немецкий,

Неву сменявши на Изар…

Примером став любому фрицу,

Почти в сто лет ты мудр и дюж —

На радость Шпицеру и Фитцу,

И Савватеевой к тому ж!

Ты хлещешь пиво, а не виски,

Забравшись в мюнхенскую даль.

Лавров, поев с тобой сосиски,

Потом вручил тебе медаль!

А Василиса? Это ж — благо!

Вдвоём вы счастливы вполне —

На зависть Меркель, Бундестагу

И всей Баварской стороне!

Мне незаметна твоя старость!

Ещё не раз ты дашь дрозда!

До ста совсем чуть-чуть осталось!

Гори, гори, твоя звезда!

P.S. Для непосвящённых поясняю:

Александр Фитц — мюнхенский писатель;

Исай Шпицер — тамошний поэт;

Инна Савватеева — искусствовед;

главный редактор газеты «Германия Плюс»;

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

лично вручил Александру Мерлину медаль

в честь 75-летия Победы;

ну а Василиса для Мерлина — любимая кошка.

газеты «Смена», декабрь 1969-го.

Александр Юльевич — в финале своего творческого вечера

«Без десяти — 100!», Мюнхен, 25 июня 2015 года