![]()

Да, уже пятьдесят два года минуло с того 21 августа, а от чувства стыда, дорогой читатель, все никак не избавиться. Хотя, казалось бы, ну, в чем лично мне виниться? Не я же принимал то подлое решение… Однако семеро достойных людей с протестом на Красную площадь вышли, а я тут, в Питере, промолчал…

Вспоминая…

О Чебурашке и его создателях, о Златой Праге и о трагедии 1968-го, о Сергее Орлове и о Русалочке из Копенгагена

Лев Сидоровский

20 АВГУСТА

20 АВГУСТА

ОТКУДА ТЫ, ЧЕБУРАШКА, ВЗЯЛСЯ?

Ныне нашей первой встрече с ними — 55 лет

СКОЛЬКО бы тебе ни было лет сегодня, дорогой читатель, ты, конечно же, всё равно не забываешь старых своих знакомцев, населявших мир детства: Конька-Горбунка, Иванушку-Дурачка, Василису Прекрасную, Красную Шапочку, Дюймовочку, Буратино, Доктора Айболита, Карлсона, который живёт на крыше… Их много, но в тоже время и мало, потому что создание сказочных героев — дело необыкновенно трудное: ведь настоящий сказочный герой, как правило, абсолютно ни на кого и даже ни на что не похож, хотя и имеет характер живого человека. Хорошо помню, как почти шесть десятилетий назад такое чудо случилось: сначала нам явилась мультяшка «Крокодил Гена», спустя два года — «Чебурашка». А первая книжка про это дивное существо увидела свет раньше, 55 лет назад, абсолютно точно: 20 августа 1966 года, — именно тогда Чебурашка «родился».

Ну а потом, в 1971-м, я отправился в Москву, где на Ярцевской улице, под крышей квартиры, в которой проживал режиссёр-постановщик этих очаровательных фильмов Роман Качанов, к своей радости, встретил ещё и писателя Эдуарда Успенского, художника-постановщика Леонида Шварцмана и композитора Владимира Шаинского.

* * *

ПЕРВЫМ делом спросил Успенского: «Как же все-таки появился Чебурашка? С чего все началось?» Эдуард Николаевич почесал в затылке:

— Я был в гостях у своего друга, когда к нему пришла трёхлетняя племянница. Была она в коричневой длинной шубке. «А, Чебурашка пришла! — закричал приятель. — Ну как дела?». Тогда я впервые услыхал это слово. Оно мне понравилось, ибо было связано с чем-то коричневым и пушистым. Я ещё не знал, что это слово есть в словаре Даля (оно означает игрушку Ваньку-встаньку), и забыл, что существует такой глагол — «чебурахнуться», то есть — упасть. Потом, через некоторое время, в другом доме я увидел самодельную игрушку, составленную из нескольких поломанных. Она тоже была пушистая, разноухая и коричневая. И я решил написать сказку для ребят про такую игрушку. Стал думать над именем — и тут всплыло слово Чебурашка… А ещё в литературном запасе у меня была фраза: «В одном городе жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире. Умывался, завтракал и шёл на работу. А работал он в зоопарке крокодилом». Итак, у меня возник город, в котором живет одинокий крокодил. (Согласитесь, крокодил — зелёное и неуютное существо — не самый лучший вид товарища). И в этом городе появился Чебурашка, причём никто не мог сказать, кто он такой. Я ведь и сам не знал. Поэтому он превратился в неизвестного науке зверя… Но как же этот зверь попал в город? Конечно, в ящике с тропическими фруктами! Ведь неизвестные науке звери, как правило, водятся в тропических лесах. Апельсины нам тоже поставляют оттуда. Так что если мой зверек заберётся в ящик с апельсинами, съест пару, другую и, наевшись, заснёт, то вылезет из ящика там, где мне нужно… Дальше уже стало легче. Это была одна из моих первых книг, и я всё проверял её на ребятах в одной больнице. Причём иногда брал с собой туда и редактора. И многие наши споры решались там…

Что ж, с Чебурашкой всё мне стало, вроде, ясно. Но вот почему крокодила зовут именно Геной? Успенский усмехнулся:

— А вы проверьте другие имена: Стёпа, Вася, Коля… Ни одно к крокодилу не подходит. А Гена, наверное, потому, что крокодил — всё-таки не российский зверь, и Гена — имя тоже не традиционно российское. Крокодил Ваня или, наоборот, крокодил Эдик звучало бы, пожалуй, искусственно…

Тогда я обратился к режиссеру:

— Роман Абелевич, кто вас надоумил прочесть книжку про крокодила Гену и Чебурашку?

Качанов мигом вспомнил:

— Один маленький мальчик. Он так и сказал: «Дядя, прочитай эту книжку, она тебе очень понравится». Прочёл — действительно понравилась: тема добрая, характеры прекрасные… Да, Успенский эти характеры придумал, а мы, кинематографисты, их сделали. Конечно, заранее всё было неясно. Ведь нельзя заранее планировать: вот возьму и создам постоянного героя! Постоянный герой получается, как правило, случайно…

Тут Успенский добавил:

— Раньше, до революции, детей восхищали сильные герои: Илья Муромец, Иван-царевич — потому что каждый хотел иметь сильного покровителя. Но сейчас каждый советский ребёнок сам ищет, кому бы помочь. А Чебурашка — как раз и есть то беззащитное существо, которому хочется протянуть руку, погладить, пригреть, защитить… Не зря же его именем называют теперь детские сады, ясли, кафе, конфеты…

Качанов:

— Но порой наши герои доставляют и немало хлопот. Например, появляется как-то на студии солидный товарищ: «Помогите! Жена заявила: не подаришь 8 марта Чебурашку (тогда такого сувенра в продаже ещё не было — Л. С.) — домой лучше не возвращайся…» А вот что написала нам мама одного зрителя: «Пожалуйста, если будете делать продолжение, нареките крокодила другим именем. Моего сына тоже зовут Гена, и ребята дразнятся…»

— Интересно, а как образ Чебурашки создавался, так сказать, в натуре? — этот мой вопрос был адресован уже художнику. Леонид Аронович Шварцман задумался:

— Прочёл я книжку: ну кто такой Чебурашка? Написано: «С большими ушами, с большими глазами, лохматый. И очень добрый…» Медвежонок? Нет, не подходит. Лемур? Опять не то. Тот Чебурашка, что был изображён в книжке, меня явно не устраивал, хотя и соответствовал всем параметрам. Потому что в искусстве, как известно, всё держится на «чуть-чуть». И вот стал я искать… Рисовал, рисовал… Уши у Чебурашки становились всё больше, ножки — всё меньше, пока не оказались одни лишь лапки. А цвет — самый тёплый: оранжево-коричневый… С крокодилом Геной получились свои сложности. Потому что уже есть масса разных крокодилов — от придуманного Чуковским до того, который на обложке сатирического журнала. Наш крокодил от всех прочих должен был отличаться. И этого мы, пожалуй, достигли. Крокодил Гена — субъект респектабельный. И одет весьма своеобразно: галстук-бабочка, пиджак, а штанов-то, между прочим, нету, но этого почему-то никто не замечает…

Качанов:

— Кстати, нарисовал всё это Шварцман левой рукой — только не в переносном смысле слова, а в самом что ни на есть прямом: левша.

Тогда, в 1971-м, мне было очень интересно, что Чебурашку и крокодила Гену ожидает в будущем. Успенский пояснил:

— В третьей серии рассказ пойдёт о путешествии наших героев на берег реки, где они встретятся с непутёвыми туристами и не менее непутёвым директором фабрики, который эту речку загрязняет…

Тут вспомнилось мне про песню «Я играю на гармошке…», которая фильм очень украсила. Качанов развёл руками:

— А ведь поначалу я от песни в принципе отказывался, поскольку в столь коротком фильме, как наш, песня сюжету обычно — помеха. Однако и мелодия Владимира Шаинского, и стихи Александра Тимофеевского настолько легли на душу, что решил рискнуть. И не прогадал. Правда, Владимир Яковлевич?

Шаинский живо отозвался:

— О да! Впрочем, предсказать заранее популярность той или иной песни невозможно, поэтому в данном случае я весьма рад. Большое спасибо и Володе Ферапонтову, который спел так, что «ария» крокодила Гены в ткань фильма вошла очень органично…

Успенский хихикнул:

— Да, пел Ферапонтов, а вовсе не Василий Ливанов, который крокодила Гену озвучивал. Но люди этого не знают, поэтому в любой компании Ливанова просят исполнить «Я играю на гармошке». А Ливанов (который вокалом вообще не блещет) всякий раз раздражённо отмахивается: «Надоело… На каждом концерте её пою…»

Шаинский молвил мне доверительно:

— Сообщаю по большому секрету, что в третьей серии будут аж две песни: туристов-браконьеров («Укрепляют наши нервы воздух средней полосы, и картошка, и консервы, и два круга колбасы…») и другая, которую на крыше голубого вагона исполнят крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк…

И, подсев к пианино, композитор запел — так я (на два года раньше всех будущих кинозрителей) впервые услышал:

«Каждому, каждому в лучшее верится,

Катится, катится голубой вагон!»

Я раззадорился:

— Может, подсказать сюжет четвертой серии? Допустим, ваши герои попадают в город на Неве. Что тогда?

Успенский потер ладонь о ладонь:

— Тогда крокодил Гена сразу нырнёт в невские волны, поскольку такого водного простора в Москве ему вовек не найти…

Качанов добавил:

— А Чебурашка, по неведению испугавшись за своего друга, начнёт в тревоге бегать вдоль гранитных парапетов…

Шварцман мигом раскрыл блокнот и стал там шариковой ручкой что-то изображать:

— В общем, всё это будет выглядеть примерно так…

Шаинский завершил:

— Ну а мелодию я сочиню позже. Что-нибудь мажорное…

* * *

С ТОЙ поры минули годы. Нет уже ни Качанова, ни Шаинского, ни Успенского, который — увы, из-за своего мерзкого характера и всем известного крохоборства — судился со Шварцманом, мелочно оспаривая авторство экранного образа милого Чебурашки. А Леонид Аронович, которому недавно исполнился сто один год, как признался мне по телефону, «до сих пор не растерял детскую наивность, помноженную на юношеский задор».

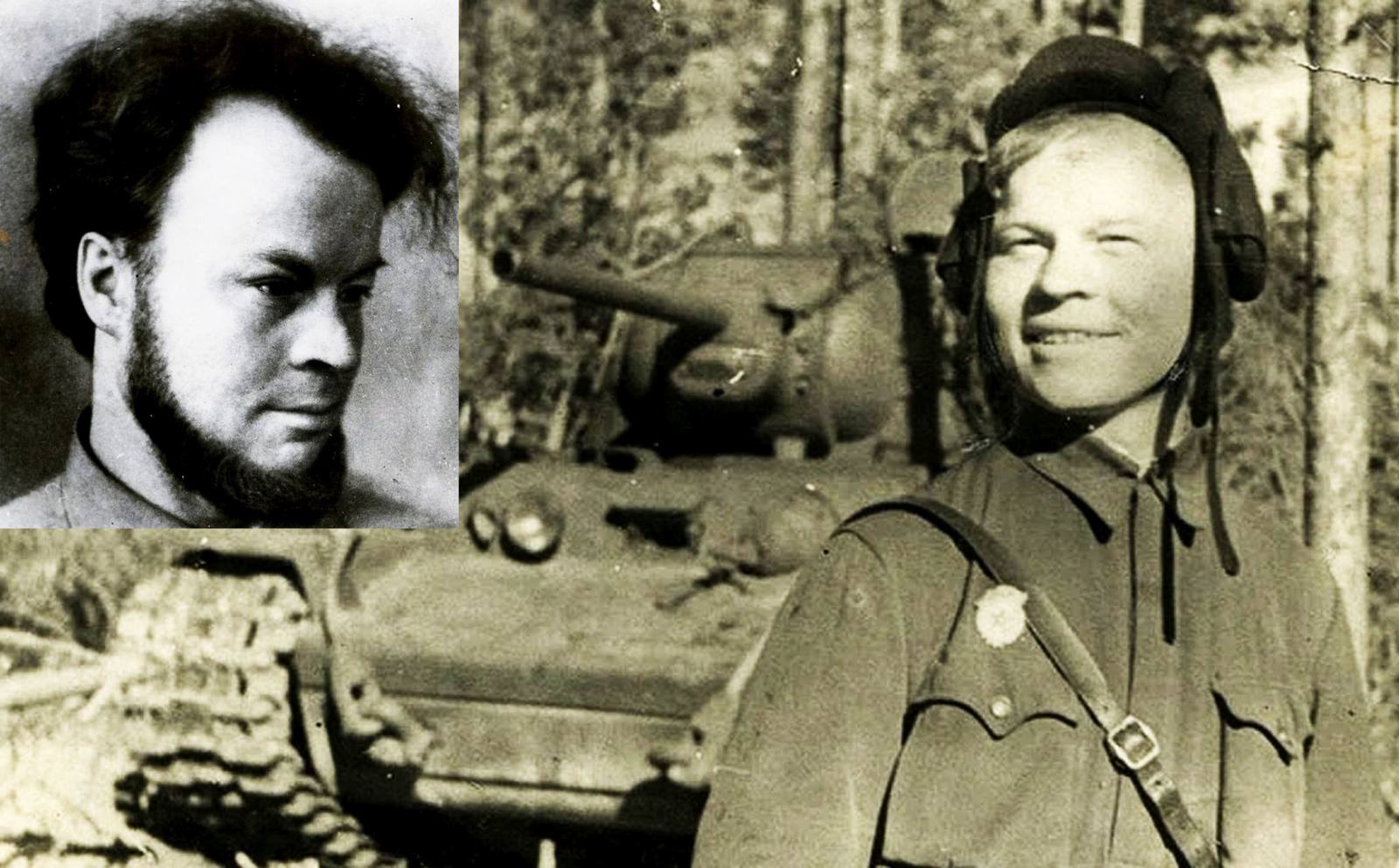

Эдуард Успенский, Роман Качанов, Леонид Шварцман, Владимир Шаинский.

Фото Льва Сидоровского

* * *

21 АВГУСТА

«ТАНКИ ИДУТ ПО ПРАВДЕ…»

53 года назад свершилось наше

подлое вторжение в Злату Прагу,

которую я обожаю

ДА, УЖЕ пятьдесят два года минуло с того 21 августа, а от чувства стыда, дорогой читатель, все никак не избавиться. Хотя, казалось бы, ну, в чем лично мне виниться? Не я же принимал то подлое решение… Однако семеро достойных людей с протестом на Красную площадь вышли, а я тут, в Питере, промолчал…

* * *

КОНЕЧНО, «Пражская весна», которую в 1968-м провозгласил Александр Дубчек («Свобода прессы, собраний!») была Брежневу, да и всей (пожалуй, кроме Косыгина) его компашке — как кость в глотке. Подумать только: впервые в социалистическом содружестве рухнула всякая цензура, на волне гласности возник необыкновенный энтузиазм — вот и двинули «наши» в суверенную страну войска стран Варшавского договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши), придумав для агрессии вполне иезуитский повод: «С целью оказания интернациональной помощи трудящимся ЧССР и защиты социализма от контрреволюции». Как будто «трудящиеся ЧССР» об этом нас просили. Помню газеты тех дней, словно соревнующиеся в приступе бешенства. Например, единственный среди отечественных газетчиков Герой Советского Союза Сергей Борзенко на страницах «Правды» не скрывал радости: «Мчусь с танкистами к Праге! Знакомая по 1945-му дорожка!..»

Двадцать первого, в два часа ночи, в пражском аэропорту Рузине приземлились два транспортных самолета с советскими десантниками, которые мигом заняли здесь все служебные помещения. И дальше они руководили прибытием бортов с тяжелой военной техникой, которые с минутным интервалом, один за другим, садились на летном поле. Выползавшие из грузовых отсеков танки и бронетранспортеры строились в ряды и двигались в центр города. К четырем утра были блокированы редакции газет, телецентр, телеграфное агентство «ЧТК». Затем — ЦК. Разбуженные грохотом пражане высыпали на улицы, стали возникать баррикады… Прозвучали первые залпы: советские танкисты обстреляли здание Национального музея, приняв его за Парламент. Люди бежали наперерез с криками и плакатами: «Уходите домой!»; «Ленин, проснись! Брежнев сошел с ума!»; «Почему?» Их чувства тогда пронзительно выразил наш Евгений Евтушенко:

Танки идут по Праге

в закатной крови рассвета.

Танки идут по правде,

которая не газета.

Танки идут по соблазнам

жить не во власти штампов.

Танки идут по солдатам,

сидящим внутри этих танков…

* * *

СПУСТЯ неделю я оказался в Польше, и там мой приятель, тоже журналист, Сташек Ходынецкий на своей старенькой «Варшаве» (аналоге нашей «Победы») устроил гостю вояж через всю страну. Наконец, добравшись до Закопане, разместились в отельчике под названием «Хальный».

Назавтра решили прокатиться на плоту по живописной реке Дунаец, которая как раз делила Польшу и Чехословакию. Плывем. Наш плотогон ловко, наподобие венецианского гондольера, орудует длинным веслом и тоже поет. Река бурная, узкая: противоположный берег — рядом. А там, у самой воды — чех (или словак?) попыхивает трубкой. Я от избытка чувств его приветствую, естественно по-русски, а он в ответ демонстративно сплевывает в воду и показывает мне кулак…

На другой день заглянули в приграничное село Хохолово. Шлагбаум открыт, за шлагбаумом — село словацкое. Побродили по площади, Сташек говорит: «Поедем в городок Попрад, тут недалеко, и поляков туда пропускают без всяких виз». Но я, к подобным вольностям не привыкший, решил всё ж испросить соизволения у чешских пограничников. Захожу в их помещение, обращаюсь к улыбчивому стражу: так, мол, и так, журналист из Ленинграда, в этих местах впервые, хочу вот на этом авто заглянуть в ваш Попрад… Но страж вмиг лицом багровеет и сквозь зубы: «А почему не на танке?» Я что-то лепечу про то, что мне очень стыдно за моих правителей, но он резко: «Вон отсюда!» — и демонстративно поворачивается спиной… Как мне тогда было тошно…

… Чем же мне жить, как прежде,

если, как будто рубанки,

танки идут по надежде,

что это — родные танки?..

* * *

ТОЛЬКО спустя двадцать лет, в 1988-м, решился отправиться в Прагу.

Когда узкая улочка от берега Влтавы вдруг вывела на простор Староместской площади, я, потрясенный тем, что открылось взору, невольно прошептал: «Этого не может быть!» Но это было. В разных старых европейских городах мне раньше уже доводилось немало повидать подобных — и по местоположению, и по значению — площадей, но такого размаха, такого пиршества готики, барокко, рококо, ренессанса и прочих, Бог весть каких стилей, такого волшебного сочетания красок, полутонов, оттенков — от собора Святого Микулаша до храма Девы Марии перед Тыном, и дворца Гольц-Кинских, и Ратуши — не мог и вообразить… Конечно, как и все на площади, тоже замер перед знаменитыми часами, что украшают башню Ратуши с незапамятных времен, дождавшись мига, когда раскрылись над циферблатом окошки и прошествовали из одного в другое двенадцать апостолов, а этажом ниже Скелет переворачивал песочные часы, звонил в погребальный колокол и кивал Турку, но тот отрицательно качал головой: мол, нет, ничего не выйдет… И смотрелся Транжира в зеркало, и потряхивал с наслаждением кошельком Скупой… А потом весело прокукарекал над площадью Золотой Петух…

* * *

НАЗАВТРА я увидел все эти куклы совсем близко, потому что проник внутрь башни и по немыслимо узкой винтовой лестнице поднялся туда, где апостолы, отдыхая, ждали своего очередного выхода «на люди». Там, среди огромных шестеренок, рядом с сердцем механизма — хронометром, носом к носу столкнулся я с механиками часов — Йозефом Валашеком и Мирославом Грушкой.

Благодаря своему польскому кое-как объяснился по схожему чешскому и узнал немало всякого. Например, когда-то седовласый Валашек принял на этом посту эстафету от самого Рудольфа Весецкого, который реставрировал часы после того, как фашисты в сорок пятом попытались их вместе с Ратушей и всем городом уничтожить. Пан Йозеф втолковывал гостю: «Мне еще нет шестидесяти, но организму уже требуется ремонт. А часам — 578! Представляете, как тщательно приходится за ними следить?» Да, пражане давным-давно привыкли начинать и заканчивать трудовой день с пением золотого петушка, и, оказывается, если этот сигнал вдруг запоздает, из зарплаты механиков начальство высчитывает по сто крон. А это иногда вполне может случиться, чаще всего — по вине голубей. Ремонт, которым оборачиваются голубиные проказы, порой обходится городу в сотни тысяч крон! «Циферблат изображает движение небесных тел, — включился в разговор Мирослав, — правда, есть здесь один недостаток: художник считал, что Земля — центр Вселенной. По нашим часам можно определить и старочешское время (когда двадцать четвертый час точно совпадает с заходом солнца), и вавилонское, и среднеевропейское, и увидеть положение солнца по отношению к звездам, а заодно выяснить миг, когда на небе появляется луна…»

Пан Валашек вышел на крохотный балкончик, глянул вниз и махнул кому-то рукой. Пояснил: «Мой старый приятель, теперь уже пенсионер. Послушает петушка и, как всегда, спустится во-о-он в тот пивной погребок… А вам непременно надо отведать праздройское «У Калиха»…»

* * *

ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ добрым советом, я скоро отыскал улицу На Боишти, а там — здание, украшенное своеобразным гербом, в центре которого — калих: так в давние времена назывался гуситский бокал. Поэтому вот уже больше ста лет расположенный здесь ресторанчик именуется «У чаши», или «У Калиха», и особенно знаменит он тем, что именно в этих стенах, по воле Ярослава Гашека, неоднократно сиживал Йозеф Швейк, именно под этой крышей, благодаря карандашу художника Йозефа Лады, однажды появилась в альбоме симпатичная физиономия «бравого солдата».

Директор ресторанчика Йозеф Слука продемонстрировал мне эту физиономию на стенах всех трех залов, а еще — на сувенирных бокалах, салфетках, подставках для пивных кружек, значках, брелоках, обложке меню. В меню среди прочих блюд — «шницель лейтенанта Дуба», «филе кадета Бидлера», «тефтели повара Юрайды», «секрет Швейка (для 4 человек)» — в общем, многие аппетитные кушанья обрели имена героев романа… За столиком под портретом императора Франца-Иосифа (естественно, засиженного мухами), я с удовольствием вкусил пару кружек напитка, столь любимого «бравым солдатом». Кажется, именно под этим портретом агент тайной полиции Бретшнейдер арестовал Швейка (чтобы тот вошел в историю первой мировой войны), а затем — трактирщика Паливца. Кстати, блюдо, которое мне предложили, называлось: «кладовая Паливца». Но я предпочел «ростбиф пани Мюллеровой»…

* * *

ПРАГА… По этим улочкам ходили Тургенев и Гоголь, Гончаров и Достоевский, Чайковский и Репин… Здесь, над Влтавой, читал стихи Маяковский. Восхищенный городом, Эренбург писал: «Прага — это роза ветров: на нее повеяло французской готикой и римским ренессансом, но все обрело свои черты, свой чешский характер…» Хикмет признавался: «То, что называют Прагой, — это волшебное зеркало…»

Я тоже ощущал нечто подобное, бродя над влтавской волной, взбираясь на зеленые холмы — туда, где Градчаны, где Пражский град с уникальными витражами собора Святого Вита, где жемчужина барокко Лорета с ее дивным перезвоном колоколов. Пронзительная деталь: 436 советских воинов, освободителей города, похоронены на Ольшанском кладбище (а неподалеку — могила Франца Кафки),

437-й — здесь, у Лореты. Госпиталь, в котором пытались спасти героя от ран, находился рядом, и он, очарованный этим хрустальным перезвоном, пожелал лечь в землю вблизи часовой башни. На могильном камне два слова: «Солдат Беляков». А внизу, минуя Пороховые ворота, любовался я живописной улочкой На Пршикопе, где духовой оркестр (музыканты в зеленых шляпах с перьями, да и все остальное одеяние весьма экзотично) исполнял старинные вальсы и танго, где мальчишки лихо носились между праздными гуляками на роликовых досках…

И снова — разлет площади: Вацлавское наместье! Магазины, отели, рестораны, кафе, кинотеатры… И вся эта блистательная перспектива завершается скульптурой всадника перед златокупольным силуэтом Национального музея, по которому в 1968-м палили наши танкисты… А рядом-то место, где в январе 1969-го в знак протеста сжег себя Ян Палах: этот мальчик не мог позволить себе пережить страшное нашествие из Москвы…

* * *

В ПОСЛЕДНИЙ пражский вечер вышел я на узенькую, причудливо извивающуюся, какую-то невероятно «средневековую» (словно театральные декорации), освещенную желтыми фонарями Карлову улицу и, миновав арочные ворота в старинной башне, оказался на древнейшем в Европе (шестьсот тридцать лет!) Карловом мосту… Внизу тихо струилась Влтава, по берегам — в золотом, голубом, молочном свечении — выступали Пражский град, Градчаны, Национальный театр, а здесь, на мосту, среди пышных статуй, изваянных мастерами эпохи барокко, кипела своя, особая жизнь… Застыли над парапетом рыболовы, чинно прогуливались немолодые парочки, нежно обнимались юные пражане и пражанки, негромко звучали песни — на чешском, английском, французском, иврите… Люди подходили, подпевали, танцевали… Всем было хорошо! И сердцу хотелось любить. И становилось абсолютно ясно: чтобы ощутить самую-самую изюминку этого города, надо непременно в поздний час придти на Карлов мост. Вот почему я бросил отсюда в воды Влтавы монетку…

* * *

И СТАРИННАЯ примета оправдалась: еще спустя двадцать лет, в мае 2008-го, вернулся сюда, чтобы снять видеофильм, который, в память о давней пьесе Константина Симонова, назвал «Под каштанами Праги»…

Кстати, а почему тогда, в 1945-м, у пьесы возникло такое имя? Ведь каштаны, столь распространённые во всей Европе, — отнюдь, не главная пражская примета. Мне думается, потому, что Константину Михайловичу просто очень понравилось полное, ну что ли, некоей поэзии название площади — «Pod kastany», то есть — «Под каштанами» (там тогда, действительно, было необъятное буйство цветущих белых и красных каштанов), на которой располагалось Советское Посольство. Может, в ту пору он там и останавливался. И прилегающая улочка называлась так же… Прошло время, и совсем недавно площадь, на которой всё так же размещается российская дипломатическая миссия, заодно с улочкой, обрела имя нашего Бориса Немцова, а неподалёку расположенная аллея — нашей журналистки и правозащитницы Анны Политковской. «Потому что, — обосновали своё решение депутаты Пражского городского совета, — эти люди погибли в борьбе за демократию и права человека».

Наверное, депутаты правы. Вот так, спустя годы, аукнулось нам в том числе и то самое августовское утро 1968-го, когда туда вломились советские танки. Только зачем при этом нынче уничтожать памятник маршалу Коневу, чьи войска в сорок пятом Прагу освобождали? А ещё как позорно, что сегодня кое-кто там оскверняет могилы советских воинов…

Но всё же я в Прагу влюблён — вот и написал под тем небом когда-то:

Какое же это великое благо —

Увидеть тебя, златоглавая Прага!

За что мне сегодня такая награда —

Бродить от Градчан до холмов Вышеграда!

И сердце моё бьётся чаще раз во сто,

Когда я гуляю вдоль Карлова моста…

Ликует душа «на четыре октавы»,

Когда я стою возле реченьки Влтавы…

С далёких времён справедливо воспеты

Мощь готики «Вита» и нежность «Лореты»…

И было бы здесь мне немножко пустынно

Без «Девы Марии», грустящей «у Тына»…

Наверно, по каждой из этих дорожек

Бродили и Кафка, и Дворжак, и Мрожек…

Здесь воздух излечит любого калеку,

Здесь лучшее пиво, конечно, — «У Флеку»!

Но ты и без пива сильнее, чем брага,

Меня опьянила, красавица-Прага!

Большое спасибо за встречу такую»

А если по-чешски, то — «Вельми декую!»

* * *

22 АВГУСТА

«ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР ЗЕМНОЙ…»

100 лет назад, 22 августа 1921 года,

родился поэт Сергей Орлов

СВОЁ обожжённое в бою лицо он «замаскировал» этакой «шкиперской» бородкой, которая придавала поэту слегка пижонистый вид. Иногда заглядывал ко мне в редакцию; порой я, чтобы взять очередное интервью, приходил к нему, на Малую Посадскую (которая, впрочем, тогда носила странноватое имя улицы Братьев Васильевых), — и всякий раз непременно опять попадал под обаяние Сергея Сергеевича Орлова…

Ещё в самом начале нашего знакомства, которое случилось, помнится, накануне двадцатилетия Победы, я узнал, что свою первую книжку стихов он назвал «Третья скорость» потому, что третья — боевая скорость танка:

— Это не такая уж большая скорость (есть еще четвёртая, пятая), но именно третья в бою, особенно — если местность труднопроходима, обеспечивает танку надёжность, а танкистам — уверенность, что мотор не заглохнет. Иными словами, это скорость, при которой можно надёжно двигаться к намеченной цели…

* * *

В ТО ИЮНЬСКОЕ воскресенье он, учившийся в Петрозаводском университете на историка, готовился с приятелями к очередному экзамену. Услышав по радио Молотова, книжки отложили и пошли в военкомат… Вскоре их студенческий истребительный батальон получил задание уничтожить вражеских парашютистов. Орлова назначили в пулемётный расчет. Однако в бою выяснилось, что ребятам противостоит не маленький диверсионный отряд, а целая дивизия. Силы оказались явно неравными, и им пришлось пробиваться из окружения. Тогда же Сергей получил и первое ранение…

Чуть подлечившись, встретился с уже знакомым военкомом снова. И услышал: «Направляю тебя в Ленинград, в танковую часть». Правда, как вскоре выяснилось, 12-й запасной танковый полк располагался не в самом Питере, а поблизости: Орлов попал туда с одним из последних поездов, пока железнодорожную ветку не перерезали окончательно…

Потом, закончив в Челябинске танковое училище, он — гвардеец, лейтенант, командир взвода тяжёлых танков — оказался на Волховском фронте…

Ревут моторы на подъёмах,

Дрожит, покачиваясь, лес…

Идут машины, словно громы,

Сошедшие с крутых небес.

Колышется под ними лето,

От ветра клонятся кусты…

И молнии лежат в кассетах,

Из звонкой меди отлиты!..

Порой Орлов часами не выходил из танка. Машины заправлялись прямо на поле боя, и, пока механик-водитель заливал в баки горючее, а башнёр укладывал боезапас, командир не отрывал глаз от смотровой щели. Он — истинный поэт — видел грязную ленту дороги, изрытое снарядами поле, новые солдатские могилы и ещё очень важное:

А щель узка, края черны,

Летят в неё песок и глина,

Но в эту щель от Мги видны

Предместья Вены и Берлина…

Да, их полк стоял в районе Мги, которая была превращена противником в мощный опорный пункт, замыкающий проклятое блокадное кольцо. Рядом — железнодорожная станция Карбусель: наши неоднократно пытались её взять, но несли большие потери… И вот после очередного боя, когда почти все экипажи полка сгорели, когда погибло очень много молодых, не обстрелянных ещё ребят, Орлов в толстую «общую» тетрадь записал:

Мы ребят хоронили в вечерний час.

В небе мартовском звёзды зажглись…

Мы подняли лопатами белый наст,

Вскрыли чёрную грудь земли.

Из таёжной Сибири, из дальних земель

Их послал в этот край народ,

Чтобы взять у врага в боях Карбусель

Средь глухих ленинградских болот.

А была эта самая Карбусель —

Клок снарядами взбитой земли.

После бомб на ней ни сосна, ни ель,

Ни болотный мох не росли…

И вот зарыли сибирских ребят, которым бы ещё жить да жить, в ленинградскую землю…

Прогремели орудия слово своё.

Иней белый на башни сел.

Триста метров они не дошли до неё. —

Завтра мы возьмём Карбусель!

Назавтра, в новом бою за эту чёртову Карбусель, и Орлову крепко досталось… Наконец — взяли!.. А в начале января сорок четвёртого освободили Мгу и пошли вперед — на Новгород, Псков… И вот после очередного утомительного марша, когда ещё «броня от солнца горяча», и нет у солдат более сильного желания, чем «стянуть комбинезон с плеча и — в тень, в траву», поэт обращается к товарищу по походу:

Проверь мотор и люк открой:

Пускай машина остывает.

Мы всё перенесём с тобой —

Мы люди, а она стальная.

При поддержке пехоты танкисты захватили деревеньку Гору и намеревались оседлать железную дорогу. Орлов дал команду атаковать противника в лоб. Его танк шёл впереди, не встречая серьезных препятствий. И вдруг — прямое попадание снаряда, у командира — сразу три ранения: в руку, в ногу и в грудь. Последний осколок шёл прямо в сердце, однако помешала… медаль «За оборону Ленинграда»: комсомольский билет был пробит, медаль изуродована, но осколок потерял свою силу. В танке произошёл взрыв, машина загорелась. Объятые пламенем, все трое через борт скатились в рыхлый снег. Обгорелая кожа свисала у него с лица клочьями, веки слиплись… Полз по следу гусеницы и мало что соображал. Слава богу, рядом оказалась девчушка из пехоты…

* * *

И В МЕДСАНБАТЕ, когда только стал приходить в себя, и позже, в госпитале, Орлова всё будоражили и будоражили те самые, еще неясные ощущения, которые потом вылились в шестнадцать оглушительных строк:

Его зарыли в шар земной,

А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат простой,

Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля —

На миллион веков,

И Млечные Пути пылят

Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,

Метелицы метут,

Грома тяжёлые гремят,

Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой…

Руками всех друзей

Положен парень в шар земной,

Как будто в мавзолей…

В этом КОСМИЧЕСКОМ образе солдатского подвига такая силища, что, если бы даже Орлов не создал ничего другого, имя его всё равно вошло бы в нашу поэтическую летопись. Пожалуй, на каждый памятник погибшим в Великую Отечественную необходимо отлить эти чеканные строки, где каждое слово — как патрон в обойме.

А потом он написал:

Когда это будет, не знаю,

В краю белоногих берёз

Победу Девятого мая

Отпразднуют люди без слёз.

Поднимут старинные марши

Армейские трубы страны,

И выедет к воинам маршал,

Не видевший этой войны…

Уж не знаю, когда «Победу Девятого мая отпразднуют люди без слёз», но «маршал, ни видевший этой войны» — уже реальность. И это время пришло без поэта: война догнала дорогого мне Сергея Сергеевича Орлова в 1977-м…

на другом он — танкист на фронте, в сорок третьем…

* * *

23 АВГУСТА

ТРОГАТЕЛЬНАЯ И БЕЗЗАЩИТНАЯ…

108 лет назад в Копенгагене появилась «Русалочка»

ПРЕЛЕСТНАЯ девушка с рыбьим хвостом, сжимая в руках веточку водоросли, уже сто семь лет грустит на гранитном валуне у вод пролива Эресунн… А родилась она много раньше, в 1836-м, когда Ханс Кристиан Андерсен сочинил пронзительную сказку. Помнишь, дорогой читатель? Маленькая русалочка, младшая из шести дочерей морского царя, которая беспечно жила в тихом водном мире, однажды спасла после кораблекрушения прекрасного принца и безумно влюбилась. Чтобы стать к нему хоть немножко ближе, отдала злой ведьме — в обмен на ноги вместо хвоста — свой звонкий голос. Но принц предпочёл ей другую невесту — и русалочка, пожелав им счастья, погибла: превратилась в морскую пену…

Эта трагическая история о настоящей, бескорыстной любви взволновала датчан необыкновенно, и спустя семьдесят три года по «Русалочке» в Королевском театре был поставлен балет, который тоже имел огромный успех. Очарованный действом основатель компании Carlsberg Карл Якобсен попросил датского ваятеля Эдварда Эриксона создать статую русалочки — при условии, что моделью будет прима-балерина Элен Прайс, которая безраздельно завладела душой пивовара. Так возникла дивная головка «Русалочки», но дальше позировать в обнажённом виде звезда балета отказалась, и скульптора выручила собственная жена…

Надо признать: Эриксону удивительно удалось в суровой бронзе воплотить трогательную и беззащитную красоту, вечную женственность. Подаренная городу «Русалочка» была 23 августа 1913 года установлена на входе в гавань — и с той поры стала символом не только умиротворённого, спокойного Копенгагена, но и всей Дании. Да, её горячо полюбила вся страна, каждый юбилей «Русалочки» отмечается даже на государственном уровне: бронзовую девушку украшают цветами, возле неё звучит музыка и громкие речи. Однако каких-то подонков (у нас их принято называть «вандалами», но, по-моему, «подонки», «дебилы» — более точно) это раздражает. Трудно в целом мире отыскать другой памятник (и кому — юной героине сказки, а не политику, не военачальнику!), которому за век его жизни столько всего доставалось. Негодяи отпиливали статуе руки, обезглавливали, обливали краской, взрывали… Однако сердечные обитатели Копенгагена, которые без «Русалочки» не мыслят себе жизни, всякий раз мгновенно её восстанавливали и водружали на законное место — в городской гавани, близ набережной Langelinie. Потому что датчане верят: пока красавица сидит на своём камне, в датском королевстве всё будет спокойно!

А наш Николай Гумилёв, увидев её, написал:

У русалки мерцающий взгляд,

Умирающий взгляд полуночи,

Он блестит, то длинней, то короче,

Когда ветры морские кричат.

У русалки чарующий взгляд,

у русалки печальные очи.

* * *

ПРАВДА, один раз за сто лет «Русалочка» Копенгаген всё ж покинула: в 2010-м с марта по октябрь оказалась на Всемирной выставке в Шанхае. И надо же такому случиться, что моя встреча с датской столицей свершилась именно тогда, в мае. Да, видеофильм «В гостях у Андерсена» вместе с Таней снимал, увы, без «Русалочки». Однако грустная девушка всё равно незримо присутствовала рядом, потому что в голове навязчиво звучали обращённые к ней строки Михаила Дудина:

Я новой встречей тихо душу грею.

Года в разлуке — грустные года.

Когда опять приеду — постарею.

Ты, бронзовая, — вечно молода…

Не случайно же Андерсен сказал про «Русалочку»: «Единственная из моих работ, которая трогала меня самого»…

* * *

И ВОТ теперь совсем неподалёку от её временно опустевшего места вовсю шумел могучий фонтан, сооружённый в честь богини Гефион, которой, согласно легенде, король Швеции пообещал для Дании столько земли, сколько она может за одну ночь вспахать на быках. А за фонтаном высилась цитадель Кастеллет — самая старая военная казарма Европы. Выйдя из крепости, в районе улицы Gemensgade оказались мы среди странных, очень длинных, хоть и двухэтажных, но приземистых, ярко жёлтых, с маленькими окнами, строений, покрытых, естественно, терракотовой черепицей. Оказывается, в XVII веке всё это было сооружено для моряков, а сейчас здесь живут моряцкие вдовы. Рядом, на круглой вымощенной площади, резала небо красная островерхая церковь святого Павла, какая-то невозможно яркая и разноцветная внутри. Пожалуй, именно здесь я по-настоящему почувствовал себя в сказке Андерсена…

* * *

ОН встретил нас совсем рядом со старинным отелем «Палас», в котором — бок о бок с Ратушей — мы остановились. Над Ратушей два воина-викинга трубят в длинные, изящно изогнутые трубы — луры, а перед ней — фонтанный Бык раздирает Дракона. И тут же — бронзовый Андерсен, который вначале показался мне настолько «живым», что захотелось спросить, как сочиняет свои славные сказки. Впрочем, в «андерсеновском» фильме Эльдара Рязанова исполнитель главной роли Сергей Мигицко на этот мой немой вопрос, помнится, уже ответил:

«Я утром сажусь за стол, макаю перо в чернильницу и думаю: «Что бы такое мне сочинить?» Вдруг — стук в дверь. Я говорю: «Войдите». Входит женщина: «Я — сказка, я пришла тебе помочь». Она молча стоит у меня за спиной. Вдруг в моём мозгу появляются лица, рождаются образы, слова теснят друг друга, фразы так и льются с моего пера…»

Совсем еще мальчиком осенью 1819-го он впервые прибыл сюда из своего родного городка Оденсе, что на острове Фюн. И, наверное, глянув с высоченной Круглой башни на столицу, воскликнул: «Здравствуй, Копенгаген!» Я, во всяком случае, поступил именно так. А после мы с Таней поспешили на островок Слотсхольмен, где в 1167-м епископ Абсалон построил замок, который потом стал королевским дворцом по имени Кристиансборг. Теперь здесь, перед оседлавшим жеребца Фредериком VII, заседают парламент, правительство и Верховный суд. А поблизости — ренессансное здание Биржи (чей шпиль образуют три дракона: Швеция, Норвегия и Дания) да Королевский садик, где розы цветут даже в начале декабря и во все времена года под «присмотром» бронзового философа Сёрена Кьеркегора хозяйничают вовсе не королевские дети… И мне подумалось: а ведь именно из этого дворца, по этой самой булыжной мостовой, которая наверняка помнит Андерсена, когда-то шествовал его Голый король, публично осмеянный вот таким же весьма наблюдательным ребёнком…

* * *

ПРИДЯ на очень разноцветную набережную Ньюхавна, то есть — Новой гавани, которую Андерсен обожал, я обнаружил сразу несколько мест его здешнего проживания: и рыжеватый дом № 18; и соседний ярко красный № 20; и на противоположной стороне канала — белый № 67… Люди тут в бессчётных кафе и ресторанчиках вовсю чревоугодничали, грелись редком на солнышке, предавались нежным чувствам, а по воде туда-сюда сновали забитые туристами прогулочные катера с «андерсеновскими» именами по борту: «Дюймовочка», «Оле-Лукойе», «Свинопас», «Огниво»… Канал начинается от Новой Королевской площади, на которой, обогнув дворец Шарлоттенборг, я открыл для себя медового цвета и с позолоченным гребнем крыши Королевский театр: здесь Андерсен суфлировал актёрам, когда шли спектакли по его сказкам… А напротив, из окна фешенебельного отеля «Англетер», он зимой обожал разглядывать, как люди вокруг памятника Христиану V лихо катаются на коньках. Говорят, что именно эти картинки навеяли ему сказку про Снежную королеву…

Ну а настоящая королева вместе со своим семейством проживает в одном из четырёх, в стиле рококо, дворцов, которые окружают памятник Фредерику V на восьмиугольной, мощённой булыжником площади Амалиенборг. Когда мы оказались здесь, Маргрете II, судя по поднятому над дворцом национальному флагу (кстати — старейшему в мире), была дома. И её надёжно охраняли верные гвардейцы — в синих брюках, чёрных куртках и огромных медвежьих шапках (очевидно, поддерживающих ностальгию по имперским временам). Я присмотрелся к одному: хорош, но всё-таки не Стойкий оловянный солдатик… Скоро он исчез, потому что произошла смена королевской стражи: гвардейцы, как обычно, выйдя в 11.30 из Розенборга и под бодрую музыку военного оркестра промаршировав через весь Старый город, ровно в полдень прибыли к королевской резиденции. А ваш покорный слуга, наоборот, устремился в этот самый великолепный замок-дворец Розенборг, который вместе с роскошным парком был создан по плану и под приглядом Кристиана IV. Здесь тоже было некуда скрыться от зорких глаз королевских гвардейцев, которые сторожат выставленные напоказ драгоценности датской короны. Посетители, особенно дамы, от ожерелий из изумрудов, сапфиров и бриллиантов глаз оторвать не могли. Но мы с Таней к этим бирюлькам абсолютно равнодушны и поэтому, едва глянув на когда-то белоснежную, с большим кружевным воротником, рубашку Кристиана IV (слегка бурую от крови, поскольку именно в ней король был ранен в морском сражении), поспешили в парк. А там, во-первых, обнаружили еще одного бронзового Андерсена; во-вторых, близ пруда запечатлели на видеокамеру в исполнении лебедей воистину балетный номер; в-третьих, среди лепестков огромного красного тюльпана углядели… Дюймовочку. Конечно, дорогой читатель, в последнем ты можешь усомниться, но уверяю: в фильме сей факт присутствует…

* * *

КСТАТИ, Андерсен продолжал нас преследовать и в отеле. Правда, если в очень известной его сказке Принцесса не смогла уснуть потому, что на её ложе под несчётное количество тюфяков и перин подсунули горошину, то Тане на шикарной кровати не дал покоя апельсин, который ей под матрас я нагло пристроил…

* * *

В ОТЛИЧИЕ от нашего питерского Смольного в здание копенгагенской Ратуши с утра до вечера доступ свободный, и на всём огромном пространстве — ни одного вахтёра. Здесь мы тоже повстречали Андерсена — среди других, таких же беломраморных выдающихся датчан: физика Нильса Бора, архитектора Мартина Нюропа, скульптора Бертеля Торвальдсена… Потом изваяниями Торвальдсена любовались в его грандиозном музее, а также в Церкви Богоматери, где — его алтарный Христос и двенадцать апостолов… В Национальном музее прикоснулись к загадочным рунным камням, в Новой Карлсбергской галерее порадовались полотнам Моне и Писсаро, Дега и Сезанна. А в районе Копенгагена, который называется Кристианхавном, удивились: ну как же всё вокруг напоминает Амстердам! Там у канала — скульптуры эскимосов, потому что маленькой Дании принадлежит самый большой в мире остров Гренландия. Там сияют на солнце золотые перила спиральной лестницы в четыреста ступеней вокруг золотого же шпиля церкви Христа Спасителя. И там же — Христиания, «свободное государство хиппи», где гашиш можно купить на каждом шагу, а фотографировать и снимать кино запрещено категорически. Но я ухитрился сделать это «из подмышки»…

* * *

КОНЕЧНО же, мы мечтали побывать и там, где когда-то обитал принц датский Гамлет. Для этого, несмотря на нудный дождь, отправились поездом в пограничный Хельсингор, который через воды пролива Эресунн смотрит на шведский Хельсинборг. (Увы, кассирша на вокзале продала нам билеты именно туда, в Швецию, потому что, общаясь с ней, я в этих названиях безнадёжно запутался). А там пешочком устремились в замок Кронборг, который помнит реального викинга ГамлЕта. Да-да, с ударением именно на втором слоге. Шекспир же сделал ГамлЕта ГАмлетом, а замок переименовал в Эльсинор — английский вариант Хельсингора. Однако из-за дикого дождя и ветра, которые пронзали нас поострее, чем шпага Гамлета, Хельсингора, по сути, не разглядели. И вообще, пока добирались до замка — со сломанными от мини-урагана зонтами и промокшие до самой последней нитки — нас, снова вслед за Гамлетом, терзал единственный вопрос: «Быть или не быть?» Да, быть или не быть съёмке?.. Как ни странно, съёмка всё же состоялась. Но когда на обратном пути мы тупо глядели в огромное вагонное окно, за которым из-за сплошного потока воды ничегошеньки различить было невозможно, в голове настойчиво стучала опять-таки строка из «Гамлета»: «Прогнило что-то в Датском королевстве…» Ну если не прогнило, то, определённо, промокло…

* * *

ОКАЗАВШИСЬ у старой копенгагенской синагоги, невольно вспомнили мы времена Второй мировой — ведь в ту пору оккупированная Дания продемонстрировала остальному миру образец чести и благородства. Когда фашисты издали приказ — всем евреям надеть жёлтые звёзды, король Кристиан X, а за ним весь народ вышли на улицы в таком одеянии… На берегу пролива Эресунн есть гранитный камень со словами: «Отсюда, из пустынного пригорода Копенгагена, в октябре 1943 года датские моряки и рыбаки перевезли в нейтральную Швецию евреев, проживающих в Дании. Спасающий одного человека спасает человечество». Наверняка Андерсен, живи он тогда, надел бы жёлтую звезду в числе самых первых. И, может, сказал бы: «Жаль, что не я написал эту сказку, но её сочинил народ…»

* * *

ЕЩЁ одним милым открытием стал очень необычный музей под названием «Сказочный мир Ханса Кристиана Андерсена», который с помощью света и декораций мгновенно меня в это волшебное пространство погрузил. И когда, выйдя оттуда на набережную очередного канала, увидел ослепительно белого лебедя, гордо плавающего рядом с уточкой и её выводком, невольно подумал: а вдруг, и сей красавец был когда-то «Гадким утёнком»? Наверное, такие мысли могут придти в голову только в этом неспешном городе, где над водами пролива Эресунн уже сто семь лет грустит трогательная и беззащитная Русалочка…

Мы у ратуши