![]()

Многие из стихов Марины дошли до нас только благодаря её памяти… С 1947-го скрупулёзно восстанавливала всё, что было связано с именем сестры… Анастасия Ивановна родилась выдающейся мемуаристкой, и «Воспоминания» — громадный двухтомный труд — стали основным делом её творческой жизни.

Вспоминая…

О юбилее Александра Розенбаума, о Данте Алигьери и Анастасии Цветаевой,

и о том, как в блокадном Ленинграде был изготовлен план Берлина

Лев Сидоровский

13 СЕНТЯБРЯ

13 СЕНТЯБРЯ

«КОГДА ВПЕРВОЙ ТЫ ВЫШЕЛ НА ЭСТРАДУ,

ТО ОХРЕНЕЛО ВСЁ ПОЛИТБЮРО…»

Как я поздравлял Александра Розенбаума с 45-летием.

А сегодня ему — 70

КОГДА четверть века назад Александр Розенбаум собрался торжественно отметить своё 45-летие, один в ту пору весьма популярный артист эстрады попросил меня сочинить шутливую «оду», с которой он там, в Большом концертном зале «Октябрьский», смог бы выступить. Хотя я не являлся слишком уж горячим поклонником «полуюбиляра», заказ выполнил, и 13 сентября 1996 года моё творение под сводами «Октябрьского» прозвучало.

Пожалуй, не потеряло оно своей актуальности и сегодня. Стоит лишь уточнить, что за прошедшие годы Александр Яковлевич из «заслуженного артиста России» в «народного» всё ж превратился. А молодым читателям Фейсбука ещё поясняю, что тогда, в конце XX века, Бабрак Кармаль был генеральным секретарём Народно-демократической партии Афганистана и главой их правительства, которого на этом посту скоро сменил Мохаммад Наджибулла.

Итак, «ода»:

Событий много в городе великом,

И жить от них порою веселей.

Вот и сегодня Розенбаум с шиком

Справляет свой некруглый юбилей!

В искусство, Саша, ты пришёл без блата,

Имел ты благороднейшую цель!

И Лиговка, и улица Марата —

Твоя, как говорится, колыбель…

Ты вырос лишь на хлебе и картошке.

Лечил ты самых бедных, а не знать.

Так нежно ты работал в неотложке,

Что людям не хотелось умирать.

Хоть рано потерял ты пышный волос,

Зато давно известным стал вполне:

Магнитоплёнка твой могучий голос

Подпольно разносила по стране!

Ты нужен был, как воздух, Ленинграду —

И наконец-то получил «добро»:

Когда впервой ты вышел на эстраду,

То охренело всё Политбюро…

С тех пор везде — от Бреста до Чукотки —

Твои концерты вызывают стон.

И знают люди, до последней нотки,

И «Глухарей» твоих, и «Вальс-бостон»…

С тобою мы врага любого свалим!

В Афган ты мчался с песней удалой —

И там дружил с Бабраком ты Кармалем

И пил на брудершафт с Наджибуллой!

Да, страх тебе давно уже неведом,

Отважнее тебя в искусстве нет.

И ходит слух, что подлым маджахедам

Был голос твой страшнее всех ракет!

От Рима до Нью-Йорка и Мельбурна

Твой голос, Саша, людям — как озон!

Не зря ж тебе завидуют столь бурно

Киркоров, и Леонтьев, и Кобзон…

Наверно, старый Ораниенбаум

(Который нынче так зовут опять)

В честь юбилея в город Розенбаум

Уже пора переименовать!

«Пока поёт в России Розенбаум,

Евреям не закроется шлагбаум!» —

Так в эпиграмме сказано одной,

И потому ты мне — вдвойне родной.

Ты больше, чем артист: ты — как Мессия!

Средь бардов ты — как сказочный кристалл!

Формально ты — «Заслуженный России»,

По сути же — давно «Народным» стал!

Ты внешне — вовсе не герой-любовник,

Но крепко скроен, да и рост не мал…

Хоть воинское званье — подполковник,

По сути же, давно ты — Генерал!

Будь, Саша, всё моложе год от году,

Шагай, родной, по жизни веселей!

А я тебе покруче выдам оду

На твой столетний, круглый юбилей!

Так что ещё осталось подождать всего «тридцатник».

* * *

13-14 СЕНТЯБРЯ

«ТАКОЙ ВОСТОРГ ОЧАМ ОНА НЕСЁТ…»

700 лет назад, в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года,

скончался Данте Алигьери

ДАВНО это уже было, в 2002-м: благословенным майским утром нам с Таней распахнула свои объятья Флоренция. Ну что нового, дорогой читатель, какими такими особыми словами, могу я достойно поведать тебе про этот город, где собрана (только, пожалуйста, вдумайся!) ТРЕТЬ ВСЕХ МИРОВЫХ ШЕДЕВРОВ?! Где (уж так, видимо, было угодно Богу) родились и творили ЧУТЬ ЛИ НЕ ВСЕ самые знаменитые итальянцы: Микеланджело, Боттичелли, Джотто, Донателло, Данте, Боккаччо, Петрарка… А ещё — Никколо Макиавелли, Галилео Галилей, Америго Веспуччи… Недаром же именно здесь, на берегах Арно, в эпоху Возрождения был, по сути, мировой центр науки и искусства! Да что вся Флоренция (кстати, в переводе с итальянского — «Цветущая»), придите хотя бы только на одну её площадь, пьяцца делла Синьория: гениальных скульптур, находящихся здесь, вполне хватило бы в любом другом городе на целый музей, который мигом бы стал знаменитым… Тут и прекрасный юноша Давид (который, как известно, одолел великана Голиафа), изваянный Микеланджело; и Персей с отрубленной головой Медузы Горгоны, сотворенный Челлини; и «Похищение сабинянок» Джамболоньи; и «Геркулес и Какус» Бандинелли; и забавно-роскошный фонтан «Нептун», придуманный Амманнати; и ещё много чего…

Здесь же — и у Палаццо Веккио, который при Медичах стал королевским дворцом, и в притулившейся к нему Лоджии Ланци, — не только туристы, но и бесчисленные местные мальчишки и девчонки с карандашами и акварельными кисточками. Примостившись тут и там, они рисуют, рисуют, рисуют… (Впрочем, так — по всей Флоренции: юные её граждане приучены уже с колыбели постигать Красоту. Почему же у нас дома, где есть Эрмитаж, Летний сад, Зимняя канавка, фонтаны Петергофа и парки Царского Села, вырастает столько вандалов и дебилов?). А в двадцати шагах от «Давида», в знаменитейшей галерее Уффици, они запросто могут узреть и «Весну» Боттичелли, и «Благовещение» Леонардо да Винчи, и «Мадонну с младенцем» Филиппо Липпи… А на том берегу Арно, миновав очень старый Понте Веккио, наверное, не похожий ни на один другой мост Вселенной, во внешне мрачноватом Палаццо Питти, им в изобилии открываются (кроме всего прочего!) нежные образы Рафаэля… Выйдя из Палаццо Питти, они оказываются в элегантном Саду Боболи, где когда-то обитавший как раз напротив Достоевский любил обдумывать будущие страницы «Идиота»…

И приводят их узкие кривые улочки старой Флоренции к CASA DI DANTE — к дому, где жил Данте Алигьери. Предки поэта происходили из римского рода Элизеев, участвовавших в основании Флоренции. Прапрадед Данте, Каччагвида, был женат на даме из ломбардийской семьи Альдигьери да Фонтана. Потом имя «Альдигьери» трансформировалось в «Алигьери»…

* * *

МЫ с Таней, конечно, тоже оказались здесь — в старинном средневековом квартале, по адресу: Via Santa Margherita, 1. Дом-башня действительно выглядит древним, и невозможно догадаться, что, однако, это совсем не то здание, которое помнило, как в мае 1265-го под сей крышей родился будущий поэт, мыслитель, философ, богослов, политик и один из родоначальников итальянского языка, — ведь его «Божественная комедия» впервые написана не на латыни, а на живом итальянском! Увы, тот дом-башня, который когда-то стоял на этом месте, с XIII века не сохранился: сначала родственниками Данте был продан, а потом политическими противниками разрушен.

Что за противники? В те времена во Флоренции существовали три политические силы: гибеллины — сторонники императоров Священной Римской Империи, которые стремились к власти, и их антиподы — гвельфы, которые со временем разделились на «чёрных» и «белых». Чёрные были за папское правление над Флоренцией, а белые, чьи предпочтения разделял и Данте, выступали против — за независимость Флоренции и от папской власти, и от королевской. В конце концов, чёрные белых одолели…

Лишь в начале двадцатого века его дом, ставший музеем, был воссоздан, причём, как утверждают флорентийцы, весьма достоверно. Поднявшись туда по крутой лестнице, я увидел его перстень и его клинок. Почему — клинок? Да потому, что в то время мужчины Флоренции из дома без оружия не выходили, а Данте в политических схватках был не только, так сказать, «теоретиком», но и вполне лихим воином — не зря же здесь среди прочего представлена и панорама битвы при Кампальдино, в которой поэт участвовал: гибеллины тогда потерпели поражение.

Вот — комната, в которой он вполне мог бы обитать. Здесь среди прочего, например, есть и различные предметы аптекарского искусства, рецепты — ведь Данте занимался и этим ремеслом. И за таким же столом писал свои великие сонеты… А мог бы подойти к этому окну и глянуть налево, вниз, во-о-он туда, где — почти по соседству — маленькая церковь Санта Мария де Черчи: вдруг в её дверях снова возникнет его Беатриче?!..

* * *

ВПЕРВЫЕ он увидел её именно под этими сводами: ему было девять, ей — восемь. (А по другой легенде, свою будущую музу он узрел на майском празднике в доме её отца — уважаемого банкира Фолько Портинари). И любовь, что «движет солнце и светила», навсегда вошла в детскую душу поэта, стала «владычицей его духа»:

«Она показалась мне скорее дочерью Бога, нежели простого смертного. С той самой минуты, как я её увидел, любовь овладела моим сердцем до такой степени, что я не имел силы противиться ей и, дрожа от волнения, услышал тайный голос: «Вот божество, которое сильней тебя и будет владеть тобою»»…

Тогда «юный ангел» предстал перед его глазами в одеждах «благороднейшего кроваво-красного цвета»…

Десять лет спустя Беатриче явилась ему снова, на этот раз — уже замужняя женщина, «облачённая в одежды ослепительно белого цвета, среди двух дам, старших её годами». Она подняла на него взор и, благодаря «неизречённой своей милости», поклонилась так скромно-прелестно, что он ощутил «высшую степень блаженства»! Опьянённый восторгом, убежал от шума городского, уединился в своей комнате — и возник сонет:

«В своих очах Любовь она хранит;

Блаженно всё, на что она взирает;

Идёт она — к ней всякий поспешает;

Приветит ли — в нём сердце задрожит.

Так, смутен весь, он долу лик склонит

И о своей греховности вздыхает.

Надмение и гнев пред нею тает.

О, донны, кто её не восхвалит?

Всю сладостность и всё смиренье дум

Познает тот, кто слышит её слово.

Блажен, кому с ней встреча суждена.

Того ж, как улыбается она,

Не молвит речь и не упомнит ум:

Так это чудо благостно и ново».

И потом всякое появление Беатриче среди людей, по словам Данте, было чудом:

«Все бежали отовсюду, чтобы увидеть её; и тогда чудесная радость переполняла мою грудь. Когда же она была близ кого-либо, столь куртуазным становилось его сердце, что он не смел ни поднять глаз, ни ответить на её приветствие; об этом многие испытавшие это могли бы свидетельствовать тем, кто не поверил бы моим словам. Увенчанная смирением, облачённая в ризы скромности, она проходила, не показывая ни малейших знаков гордыни. Многие говорили, когда она проходила мимо: «Она не женщина, но один из прекраснейших небесных ангелов». А другие говорили: «Это чудо: да будет благословен Господь, творящий необычное»».

Размышляя об этом, он писал:

«Столь благородна, столь скромна бывает

Мадонна, отвечая на поклон,

Что близ неё язык молчит, смущён,

И око к ней подняться не дерзает.

Она идёт, восторгам не внимает,

И стан её смиренно облачён,

И, кажется: от неба низведён

Сей призрак к нам, да чудо здесь являет.

Такой восторг очам она несёт,

Что, встретясь с ней, ты обретаешь радость,

Которой не познавший не поймёт,

И словно бы от уст её идёт

Любовный дух, лиющий в сердце сладость,

Твердя душе: «Вздохни…» — и воздохнёт».

Однажды он увидел сон: Амур даёт вкусить обнажённой Беатриче пылающее сердце Данте и в слезах исчезает… Полный тревоги проснулся — и возник сонет:

«Чей дух пленён, чьё сердце полно светом,

Всем тем, пред кем сонет предстанет мой,

Кто мне раскроет смысл его глухой,

Во имя Госпожи Любви, — привет им!

Уж треть часов, когда дано планетам

Сиять сильнее, путь свершая свой,

Когда Любовь предстала предо мной

Такой, что страшно вспомнить мне об этом:

В веселье шла Любовь; и на ладони

Моё держала сердце; а в руках

Несла мадонну, спящую смиренно;

И, пробудив, дала вкусить мадонне

От сердца, — и вкушала та смятенно.

Потом Любовь исчезла, вся в слезах».

Он любил её и когда она вышла замуж, а потом в двадцать четыре года умерла. Он увидел во сне, как женщины накрывают её флёром, и разрыдался: «Эта скучная жизнь недостойна такого прекрасного существа…»

«Завесой окружу свою любовь к тебе.

От глаз завистливых и колких слов.

Подобна ты сияющей звезде!

О, монна Беатриче! Королева снов!..»

Родственники думали, что эту трагедию он не переживёт: «Дни были подобны ночам и ночи — дням. Из них ни одна не проходила без стонов, без воздыханий, без обильных слёз…» При жизни он разговаривал с ней только два раза, и этого оказалось достаточно для прославления её в веках.

Не переставал любить её и когда женился сам на знатной женщине Джемме Донати. Женился не по любви, по расчёту, но деловые браки тогда были не редкость. Она родила ему трёх детей.

Чтобы как-то от своей душевной боли отвлечься, стал всё активнее проявлять себя на государственном поприще: его избрали в городской совет, где открыто выступал против Папы, за что, в конце концов, и поплатился. В 1302-м его из родного города изгнали, имущество арестовали и выставили весьма внушительный штраф в размере пяти тысяч флоринов, а затем последовал ещё более жёсткий вердикт — «сожжение огнём до смерти».

Пришлось скрываться далеко от родного дома. Он был знаменит, горд, неприступен, но перед ним распахнули врата другие города — Болонья, Париж, Верона. (Кстати, там, в Вероне, на площади Синьории, я увидел героя моего повествования, изваянного в каррарском мраморе, — высящегося перед дворцом Кангранде дела Скала, куда хозяин дворца, этот мудрый правитель города, своего любимого поэта не раз приглашал. А на пьяцца Бра нам открылась Арена ди Верона, античный римский амфитеатр, где Данте тоже наверняка бывал — конечно, не на оперных представлениях, которыми это место славится ныне, а на рыцарских турнирах и казнях еретиков…

Последние годы провёл в Равенне. Но очень тосковал по обожаемой Флоренции, куда под страхом смертной казни не мог вернуться, чтоб хотя бы положить ирисы к могиле Беатриче — единственной женщины, которую любил, но открыто признаться в любви так и не смог. И которой в изгнании посвятил свою «Божественную комедию»: там его Муза, благодаря которой ощутил «любовь, что движет солнце и светила», находясь среди святых и апостолов, обладая высшим знанием, помогает Данте обрести духовное прозрение. И другое, тоже великое о ней сочинение тогда же создал — автобиографическую исповедь «Vita Nuova» («Новая Жизнь»).

Оба сына и дочь жили с отцом в Равенне, а Джемма оставалась во Флоренции. Но Данте её к себе так и не позвал. Беатриче стала навсегда «владычицей его помыслов», и, слагая «Божественную комедию», Джемму там не упомянул ни единым словом…

* * *

ПОКИНУВ его жилище, мы потом помолчали в их церквушке, у могилы его любимой, которая умерла от родов и, возможно, именно поэтому была похоронена здесь: ведь Святая Маргарита — покровительница рожениц, правда, Беатриче, увы, не уберегла. Возле надгробия, в корзине, — тысячи посланий со всего света музе поэта. А напротив — надгробный камень её кормилицы Терезы. И Джемма Донати тоже здесь упокоилась…

* * *

А ЗА УГЛОМ от церквушки явилось нам собранное воедино великолепие: главный собор Флоренции Санта Мария дель Фиоре — с грандиозным куполом, построенным Брунеллески; изящная колокольня живописца Джотто (интересно, многие ли из нынешних художников способны спроектировать хотя бы загородный домик, не говоря уже о 85-метровой колокольне, которая простоит семь веков?); и восьмигранный Баптистерий, чьи бронзовые двери, сработанные Пизано и Гиберти, столь уникальны (тончайшая чеканка изображает сцены из Ветхого и Нового заветов), что Микеланджело назвал их Вратами Рая… И Данте, и Беатриче этими Вратами наверняка тоже любовались, а вот собора и колокольни тогда ещё не существовало…

* * *

ЗАТЕМ мы проследовали к базилике Санта-Кроче, перед которой вознёсся беломраморный автор «Божественной комедии». А внутри, где живопись Джотто и Вазари, скульптуры Донателло и Росселино, сразу слева, за первым же алтарём, обнаружили гробницу Галилео Галилея: по обе стороны от саркофага с бюстом учёного — две женские фигуры, символизирующие Астрономию и Геометрию. Напротив, в правом нефе, покоится Микеланджело Буонарроти: о нём горюют аллегорические Живопись, Скульптура и Архитектура. Ну а дальше — монументальная гробница Данте Алигьери: поэт восседает на саркофаге в суровой задумчивости. На постаменте надпись: Onorate I’altissimo poeta («Почтите высочайшего поэта») — это строчка из его «Ада». Рядом, в мраморе, — безутешная Поэзия и гордая Италия. Вот только праха поэта здесь нет.

Почему?!

Смерть Данте, как и вся его жизнь, окутана мистикой. В 1321-м — как посол правителя Равенны — он отправился в Венецию, чтобы заключить мир с Республикой Святого Марка. И на обратном пути заболел малярией. В ночь с 13-го на 14-е сентября его не стало. Поэта со всеми почестями похоронили в церкви Сан-Франческо. Почти два века спустя одумавшиеся флорентийцы приехали в Равенну, чтобы забрать прах великого соотечественника. Однако, когда саркофаг привезли и открыли, оказалось, что он пуст. Так под сводами Санта-Кроче возник кенотаф — символическая могила Данте…

Анна Ахматова с горечью восклицала:

«Он и после смерти не вернулся

В старую Флоренцию свою…»

Ей вторил Николай Гумилёв:

«Музы, рыдать перестаньте,

Грусть вашу в песнях излейте,

Спойте мне песню о Данте

Или сыграйте на флейте…»

А Николай Заболоцкий, оказавшись у гробницы Данте, потом нашёл в своём сердце такие слова:

«Мне мачехой Флоренция была,

Я пожелал покоиться в Равенне.

Не говори, прохожий, о измене,

Пусть даже смерть клеймит её дела.

Над белой усыпальницей моей

Воркует голубь, сладостная птица,

Но родина и до сих пор мне снится,

И до сих пор я верен только ей.

Разбитой лютни не берут в поход,

Она мертва среди родного стана.

Зачем же ты, печаль моя, Тоскана,

Целуешь мой осиротевший рот?

А голубь рвётся с крыши и летит,

Как будто опасается кого-то,

И злая тень чужого самолёта

Свои круги над городом чертит.

Так бей, звонарь, в свои колокола!

Не забывай, что мир в кровавой пене!

Я пожелал покоиться в Равенне,

Но и Равенна мне не помогла».

А посмертную маску поэта мы увидели и в его доме и в Палаццо Веккио…

Уже более ста лет флорентийские власти доказывают, что раскаиваются в изгнании своего великого земляка. Начиная с 1908-го, в каждое второе воскресенье сентября, их мэр снаряжает к мэру Равенны делегацию с прошением о возвращении праха поэта домой. И подносит в дар отборное оливковое масло для поддержания огня в лампаде его усыпальницы. Однако равеннцы перед этими флорентийскими «умасливаниями» остаются непреклонны и всякий раз отвечают отказом. Наверняка такое случится и сегодня, когда минуло ровно семьсот лет с того печального дня, когда не стало поэта, навеки воспевшего своё Великое Чувство:

«Такой восторг очам она несёт…»

На её могиле — тысячи посланий… Его символическая могила…

* * *

15 СЕНТЯБРЯ

«ВО ВЕСЬ ДУШЕВНЫЙ МАХ…»

28 лет назад не стало Анастасии Ивановны Цветаевой

ЗИМОЙ 1990-го, дорогой читатель, разыскав в столице давным-давно всеми позабытую Изабеллу Юрьеву (потом свой очерк в «Огоньке» вместе с письмом отправлю в наградной отдел Верховного Совета СССР — и когда-то знаменитая певица, перешагнувшая девяностолетний возраст и не имеющая никаких почётных званий, сразу станет «народной артисткой РСФСР»), я вдруг узнал, что на месте этого дома в Трёхпрудном переулке на пороге двадцатого века был дом, принадлежавший Ивану Владимировичу Цветаеву, где прошли детство и юность и Марины, и Анастасии, которую в семье называли Асей…

В тех стенах существовал тот мир, о котором потом Анастасия Ивановна вспоминала так нежно:

«У себя на антресолях мы засыпали под мамину игру, доносившуюся снизу, из залы, игру блестящую и полную музыкальной страсти. Всю классику мы, выросши, узнавали, как «мамино» — «это мама играла»… Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуман, Шопен, Григ… Под их звуки мы уходили в сон…»

Там с самых первых лет у девочек возникла страсть к слову:

«Звук слов, до краёв наполненных их смыслом, доставлял совершенно вещественную радость».

В них, только начавших говорить — и почти сразу на трёх языках:

«… драгоценное существование слова будило такой отзвук, который уже в шесть-семь лет был мукой и счастьем владычества».

В юном возрасте Марина обращалась к Асе:

Мы быстры и наготове,

Мы остры.

В каждом взгляде, жесте, слове —

Две сестры.

Своенравна наша ласка

И тонка.

Мы из старого Дамаска

Два клинка.

Прочь, гумно и бремя хлеба,

И волы!

Мы — натянутые в небо

Две стрелы!

Мы одни на рынке мира

Без греха,

Мы — из Вильяма Шекспира

Два стиха.

Может быть, эти строки спасали Асю в тюрьмах, лагерях… Однако, появившаяся на свет после Марины через два года, 14 сентября 1894-го, сама стала сочинять стихи лишь в 1941-м — «сперва английские, затем — русские». Но рождались они «в воздух», ведь в сталинских лагерях даже карандаш был под запретом…

Искусство впитывалось в девочку с самых ранних лет — «как водица ключевая — в губку», а её стихией стала страсть к филологии. Уже в три годика шокировала пассажиров московской конки, когда цитировала маме «Горе от ума». Родительский дом, с его атмосферой простоты и спартанства, сёстры обожали:

«Мама была к нам строга, ненавидела ложь, требовала мужества. Она нас не гнула, то есть не ломала; мы гнулись и выпрямлялись сами».

Сначала учились в частной женской гимназии Марии Брюхоненко, потом — в частных пансионах Швейцарии и Германии… Но в 1906-м мама, талантливая пианистка Мария Александровна Мейн, умерла, а в 1913-м не стало и отца, который год назад осуществил главное дело своей жизни — создал первый в России государственный музей Изящных искусств имени Императора Александра III.

К той поре Анастасия уже вышла замуж за девятнадцатилетнего Бориса Трухачёва. У них была безумная любовь, родился Андрей. Однако скоро брак распался. (В это время с фронта заявился друг Бориса — Николай Миронов, которого она назовёт «девятым валом» своей юности). Осталась с двухлетним сыном одна, и встреча с инженером-химиком Минцем стала для неё счастливой. (И Марина, в благодарность за то, что Маврикий Александрович отогрел сестру своей любовью, посвятила ему стихотворение: «Мне нравится, что вы больны не мной…», которое шесть десятков лет спустя Микаэл Таривердиев положит на музыку — и мы услышим этот романс в знаменитом рязановском фильме). Став женой Минца, перебралась к нему в Александров и там родила Алёшу. Причём семейная жизнь не помешала заниматься литературой: в том же 1915-м у неё вышла первая книга — проникнутый ницшеанским духом философский текст «Королевские размышления»… После февральской революции сестры по приглашению Максимилиана Волошина приехали к нему, в крымский Коктебель, но скоро случилось сразу два горя: в мае от перитонита скончался чуткий и нежный Маврикий Александрович, а в июле — Алёшенька… Еще через два года по соседству, в Старом Крыму, сыпным тифом заразился Борис — и Ася зимой на коленях, путаясь в шерстяной юбке, по грязным улицам поползла к церкви, чтобы спасти его молитвой. Но это, увы, не помогло…

Вернувшись в Москву, жила случайными заработками и продолжала писать. Борис Пастернак сообщал жене:

«У Марины есть сестра Анастасия. Она большая умница, сама писательница, только прозу пишет…»

Завершила книгу «Голодная эпопея», но опубликовать не смогла. Роман «SOS, или Созвездие Скорпиона» — тоже. В том же 1927-м чудом вырвалась «за бугор»: в Сорренто гостила у Горького (он — ей: «Спасибо за радость знать, что Вы есть и такая детски-ясная, хорошая»); в Париже в последний раз свиделась с Мариной…

* * *

ПОТОМ под наставничеством Бориса Зубакина — архитектора, скульптора, художника, поэта-импровизатора, обладавшего гипнотическими способностями, потомка старинного ирландского рода, где из поколения в поколение переходили мистические традиции, — сама увлеклась мистикой. Да, это стало частью её жизни, о чём спустя годы поведает в книге «О чудесах и чудесном»… Именно из-за знакомства с уже арестованным Зубакиным («масоном и розенкрейцером») в 1933-м оказалась в тюрьме, но шестьдесят четыре дня спустя, благодаря хлопотам Горького, Пастернака и Екатерины Пешковой была освобождена. В 1937-м за то же самое в Тарусе её «забрали» снова. Заодно «прихватили» и Андрея, который у мамы гостил с невестой. Следователь усмехался: «Горького больше нет, теперь вам никто не поможет». Зубакин уже был расстрелян. А у неё прежде всего изъяли и уничтожили все сочинения: два двухтомных романа, повести, новеллы, сказки. И переводы шотландского философа и историка Томаса Карлейля, одобренные для публикации с характеристикой: «блестящий образец стиля». Да, отечественному литературоведению её арест тоже обошёлся дороговато: кроме Карлейля, пропали переводы на английский Лермонтова (которые Корней Чуковский считал «лучшими»); сгинули блестящие лекции по особенностям английской лексики… Во время следствия сутками не давали спать. После пяти тюремных месяцев, как и Андрей, приговорённая Тройкой НКВД к десяти годам лагерей («за контрреволюционную пропаганду и агитацию и участие в контрреволюционной организации») проследовала в БАМлаг, который после стал АМУРлагом… Работала там и поломойкой, и кубовщицей… Нарисовала «на заказ» около девятисот портретов женщин-заключённых, писала стихи…

* * *

ВСКОРЕ после прибытия в лагерь услышала кем-то оброненное: «город Елабуга». Что-то в слове «Елабуга» ей понравилось: «повеяло какой-то стариной, мягкостью и уютом». А летом 1943-го узнала о гибели в этой самой Елабуге Марины… Пронзительно поняла, как было тяжело ей — жене осуждённого «врага народа» Сергея Эфрона; сестре младшенькой Анастасии, осуждённой в качестве «контрреволюционерки»; матери доченьки Ариадны (тоже объявленной «иностранной шпионкой») и юного сынишки Георгия, а по-домашнему — Мура, которому совсем скоро предстояло сгореть в пожаре Второй мировой… Не зря Ася потом выдохнет:

«Марина хлебала несчастность ковшом. Я — глотками… И вот живу… Одно провиденье знает эти глотки и как взываю о помощи».

Именно после известия о гибели Марины стала ангелом-хранителем рода Цветаевых, потому что решила: надо вспомнить всё, чтобы сохранить тепло и свет фамилии… Освобождённая в 1947-м, поселилась у тоже выпущенного из неволи Андрея — на Вологодчине, в посёлке Печаткино. Первое желание — ехать в Елабугу, разыскать могилу! Но тут — новый арест и ссылка ещё почти на десятилетие в сибирскую Пихтовку… Только в октябре 1960-го добралась до Елабуги и, увы, ничего на кладбище не найдя, установила крест там, где увидела… землянику. Потому что помнила Маринины стихи: «Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет…», которые заканчиваются так: «И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли…»

* * *

МНОГИЕ из стихов Марины дошли до нас только благодаря её памяти… С 1947-го скрупулёзно восстанавливала всё, что было связано с именем сестры: вечно отчуждённый взгляд близко-сощуренных глаз цвета винограда; мягчайшая улыбка; обожание колокольного и янтарного звона; самый любимый цветок — серолист; своё упоение счастьем от счастья Серёжи и Марины… Кто бы ещё мог поведать, например, о самой дорогой для Марины игрушке — набитом соломой, в платье из грубо раскрашенного ситца, коте ценой в 25 копеек? Мелкая деталь детства? Едва ли…

Анастасия Ивановна родилась выдающейся мемуаристкой, и «Воспоминания» стали основным делом её творческой жизни. Прочтя на тонкой папиросной бумаге ещё не опубликованные страницы, Борис Пастернак был потрясён:

«Ася, душечка, браво, браво! Читал и плакал. Каким языком сердца всё это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я вовсе не ждал дальше такой сжатости и силы…»

И что удивительно! Воссоздавая в своём громадном двухтомном труде и счастливую дореволюционную жизнь московской семьи, и страшный голод 1921-го, и трагедию Марины, и свои лагерные муки, она, тем не менее, провозглашает: «Где судьба бы вам жить не велела — в блеске бала иль в сельской тиши, расточайте без счёта и смело все сокровища вашей души…» Ей уже крепко перевалило за девяносто, а она всё продолжала и продолжала корпеть над листами бумаги (не зря же Павел Антокольский назвал её «гением памяти») и однажды в беседе с журналистом обронила: «Я пишу во весь душевный мах»… Ещё нам от неё остались: «Сказ о звонаре московском», «Мой единственный сборник» (стихи), «Моя Сибирь», «Amor», «Непостижимые», «Неисчерпаемое»… Нет, не как «сестра классика», а абсолютно полноправно вошла она в отечественную литературу — недаром же Ирина Одоевцева, хорошо знавшая в Париже Марину Цветаеву, после встречи с Анастасий Ивановной воскликнула: «Я думала, ну — сестра Марины… А она — замечательная, замечательная!»

* * *

ЕЁ внучка, Ольга Трухачёва, сердечно вспоминает о «бабушке Асеньке», которая говорила ей и сестрёнке Рите: «Я тяну ваши души за уши». Она читала им умные книги; помогала в постижении английского и французского языков, в игре на фортепиано, в искусстве фотографии (сама аппаратом «Любитель» делала отличные снимки), заставляла вышивать. В Крыму научила девочек плавать и вместе с ней до завтрака обливаться холодной водой с растворённой морской солью. (А под небом Эстонии, в женском Пюхтицком монастыре, каждый год окуналась в ледяную воду «святого источника»). Вышибала из внучек всякую жадность и зависть. Да, бабушка досталась им удивительная: была аскетом; ходила быстро («Мне девяносто лет, ещё легка походка»); в метро на эскалаторе никогда не стояла — шагала и вниз, и вверх; во всех домах, ненавидя лифт, поднималась только пешком, даже на одиннадцатый этаж («Лестница — это жизнь!»); в восемьдесят лет — маленькая, худенькая, в рейтузах и спортивной шапочке с мысиком — по льду Патриарших прудов нарезала на коньках-«норвежках» аж семнадцать кругов… Вообще всегда была в движении, ибо считала, что ежедневно нужно давать себе нагрузки — и для души, и для ума, и для тела…

А мне Анастасия Ивановна особо дорога ещё и тем, что, горячо полюбила несравненный талант Анечки Герман и когда великой польской певицы не стало, опубликовала эссе, от которого перехватывает дыхание:

«Сама душа Лирики звучала и томилась в невыразимой словами прелести её голоса, сама Любовь тянула к нам руки в каждой её песне, само Прощание прощалось с нами в её интонациях…»

Она много успела — и открытия в Москве «Дома-музея Марины Цветаевой» тоже добилась. Но судьба преподнесла ещё один страшный удар: умер Андрей. Тогда сказала: «Вот и случилось то, чего я боялась больше всего». И через три месяца, 5 сентября 1993 года, Анастасии Ивановны не стало. До девяноста девяти не дожила совсем чуть-чуть…

* * *

ЗА 19 МЕСЯЦЕВ ДО ПОБЕДЫ…

78 лет назад в блокадном Ленинграде

был изготовлен план Берлина —

для штурма фашистского логова

ШЕЛ 815-й день Великой Отечественной войны, 737-й день ленинградской блокады… В среду 15 сентября 1943 года из Ставки Верховного Главнокомандования в штаб Ленинградского фронта поступил приказ: «Изготовить в кратчайший срок детальный план Берлина. Масштаб 1:5000».

* * *

ЗАДУМАЙСЯ, дорогой читатель: до государственной границы СССР оставались многие сотни километров. Еще ждали своего освобождения Украина, Белоруссия, Прибалтика — и до полного снятия проклятой блокады ленинградцам предстояло еще жить и бороться целых четыре месяца… Естественно, планы Берлина существовали у нас и раньше, но, во-первых, в столице гитлеровского рейха появились новые важные объекты, порожденные фашизмом, а во-вторых, на этот раз план требовался крупномасштабный, максимально детализированный… Почему приказ поступил именно в город на Неве? Ведь наверняка были у нас и в более спокойных местах хорошие специалисты, способные выполнить это задание. Конечно, надо учесть, что в Ленинграде работали отличные картографы, конечно, имело значение и то, что в Публичной библиотеке хранилось много необходимого материала, но главная причина, по которой приказ поступил именно сюда, видимо, заключалась все-таки в другом. Главное — непоколебимая вера в победу, которой был пронизан этот документ и которую, неминуемо, должны были ощутить ленинградцы в блокадном пусть разорванном, но все равно еще кольце…

* * *

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, когда старший офицер топографического отдела штаба Ленинградского фронта майор Дисский передал приказ в одну из топографических частей, волнение охватило всех огромное.

Эти люди, как и все защитники блокадного города, работали и днем, и ночью — ведь без их труда не могли обойтись ни маршалы, ни лейтенанты… И быт у них, естественно, тоже был блокадный. Технология изготовления такого детального плана на высоком полиграфическом уровне требовала, чтобы в помещениях поддерживалась определенная температура — и обессиленные от голода люди валили лес или разбирали на топливо разрушенные дома. Опять же по этой строгой технологии требовался лед (а холодильников, естественно, не было), и, когда замерзала вода в ближних каналах, все выходили на его заготовку… На территорию части попало шестнадцать снарядов, от голода и обстрелов погибло девяносто семь человек, но люди работали… И вот теперь им предстояло выполнить такое задание! На митинге, который возник стихийно, люди не могли сдержать слез… А потом принялись за дело…

* * *

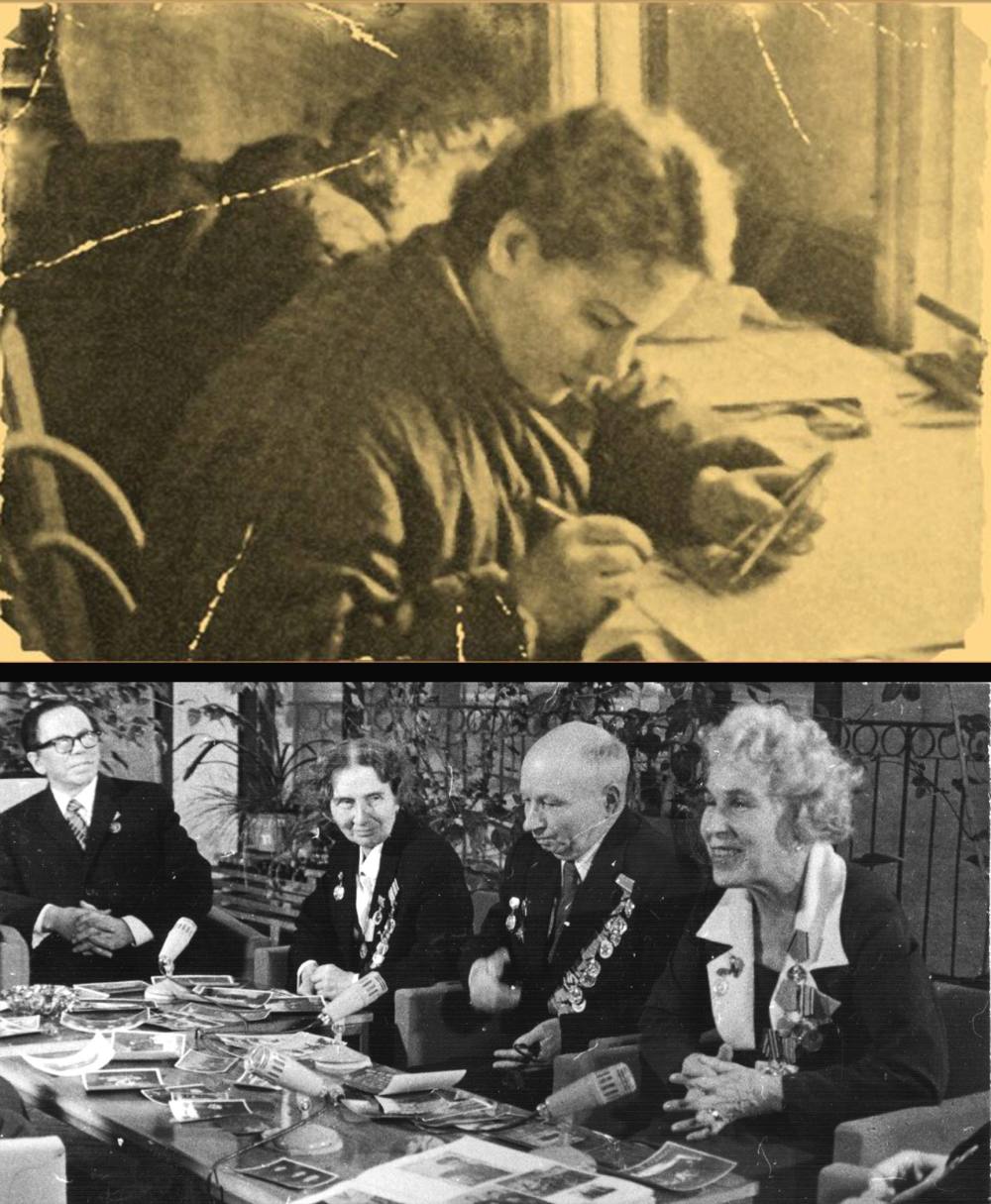

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с этими людьми в 1977-м. Ветераны Краснознаменной картографической части вспоминали былое…

Подполковник в отставке Леонид Захарович Антоневич, который в ту пору был капитаном, начальником составительского отделения, задумчиво начал разговор:

— В такое время, еще очень тяжелое и для ленинградцев, и для всей страны, вдруг приходит приказ — изготовить подробный план Берлина… Конечно, нам сразу стало ясно, для чего этот план нужен, и силы словно утроились…

Бывший корректор Виталий Васильевич Потехин признался, что, услышав приказ, поначалу даже растерялся:

— Город в блокаде, люди еле-еле ходят — и вдруг составлять план, по которому нашим войскам предстоит вести самый последний, самый главный бой…

Евгения Александровна Комарова (она была чертежницей):

— Сколько мы перевернули энциклопедий, книг, журналов… И картинками разными пользовались, только чтобы сделать всё как можно точнее. Прежде всего, хотелось, чтобы план получился удобный, чтобы каждый командир мог легко найти на нем любой объект…

Зоя Львовна Петрова выполняла обязанности переводчицы:

— Нужно было несколько тысяч названий перевести с немецкого на русский и дать их в русской транскрипции. Кроме того, нужно было опознать объекты — военные, промышленные, другие — и тоже дать их перевод…

Снова Евгения Александровна:

— Я наклеивала подписи-номера. Когда посмотрела, что же такое «объект номер сто пять», это оказалось здание РЕЙХСТАГА. Ах, как хотелось поскорее этот рейхстаг вычертить, чтобы он лучше читался! И потом еще «объект номер сто пятьдесят второй» — ГЕСТАПО… Все это никогда не забуду… Бывало, думаешь: «Боже мой! Ну, вот это, вот какой-то квадратик с какими-то там точечками, крючочками — и какая это страшная вещь в жизни!..» В плане мне хотелось всё обозначить жирнее, приметнее, как бы подсказать артиллеристам: «Сюда, сюда, ребята, бейте!..»

Елизавета Ивановна Черняк тоже тогда была чертежницей:

— Мы ночевали здесь же, укрываясь одной шинелью. Всё было, как на фронте. Руководящий состав постарше, а вычерчивали-то девочки восемнадцати — двадцати лет. Голодные, холодные, работающие под бесконечной бомбежкой, обстрелами. Мы даже не выходили в убежище, мы думали: ладно, пролетит… У каждого было и своё, личное горе, своя беда. У многих из нас и родные, и близкие воевали, и поэтому все трудности переносили мы терпеливо. У меня, например, были на фронте отец и брат, у Николая Огородникова — четверо братьев. Виталий Потехин получил уже две «похоронки»: два его брата погибли под Ленинградом…

И снова седые люди обращались мыслями и чувствами в далекое прошлое… И Зоя Львовна удивлялась: «Неужели это я тушила зажигалки?» И вспоминали, каким требовательным бригадиром слыла Аня Иванова, которая теперь стала Анной Михайловной Гринько, как тщательно делала свое тонкое дело чертежница Томочка Воскресенская (ныне Тамара Николаевна Ильинская)… А Николай Михайлович Дисский поведал, как в январе, после прорыва блокады, ему передали захваченный в гитлеровском блиндаже детальный «План Санкт-Петербурга», который был отпечатан в Берлине 15 мая 1941 года. Нет, не позволил Ленинград фашистам воспользоваться этим заранее подготовленным листком бумаги…

Зато настал день, когда готовый тираж плана Берлина (более девятисот объектов, четыре с половиной тысячи площадей, улиц, переулков) на специальном самолете отправили в Москву.

* * *

А МНЕ в том же 1977-м выпало последовать туда вместе со съемочной группой «Леннаучфильма» — чтобы увидеться с людьми, которые поставили в Великой Отечественной последнюю точку. Встреча происходила в Центральном музее Советской Армии, в зале Победы, — где макет поверженного рейхстага, где знамя, поднятое в 1945-м над его куполом. Сейчас сюда принесли еще и тот самый план Берлина…

Пристально всматривался в этот лист бывший член Военного совета 1-го Белорусского фронта, генерал-лейтенант в отставке Константин Федорович Телегин:

— Помню, в первых числах апреля в маленьком немецком городке Ландсберге состоялось заседание Военного совета 1-го Белорусского фронта с командованием армий и корпусов по разработке Берлинской операции. Перед каждым на столе лежал вот этот план Берлина. Знаменательно, что план создали именно ленинградцы, которые в жестокой схватке с врагом, в испытаниях блокады отстояли свой родной город. Они создали такой детальный план Берлина, который помог нам определить и стратегическую задачу, и оперативное построение войск, и наметить последовательность овладения главными и решающими объектами логова фашистского зверя. В ходе войны нам раньше не приходилось брать такие крупные города, как Берлин: его площадь была около девятисот квадратных километров. Подготовка Берлинской операции была невиданной по размаху и напряжению…

В разговор вступил бывший командир 9-го стрелкового корпуса, Герой Советского Союза генерал-лейтенант в отставке Иван Павлович Рослый:

— Части девятого стрелкового корпуса ворвались в Берлин и с ходу форсировали Шпрее. Очень помог нам тогда вот этот план — большое спасибо ленинградским картографам! Последний островок фашистской империи был сильно укреплен баррикадами, завалами, подходы к ним были заминированы. Из окон, из проломов в стенах фашисты вели огонь. Мы двигались со стороны Вильгельмштрассе. Но натолкнулись на ураганный огонь. Зная объекты, точно нанесенные на план Берлина, решили брать гестапо со стороны сада… Затем взяли «объект номер сто пятьдесят один» — министерство авиации, ведомство Геринга. И начали бой за имперскую канцелярию — «объект номер сто пятьдесят три». Это был самый жестокий бой из всех, которые помню. К утру 2 мая я доложил командующему армии генералу Николаю Эрастовичу Берзарину о том, что имперская канцелярия взята…

Над планом склонился гвардии полковник в отставке Василий Калинникович Боровик:

— Последний свой боевой вылет в Великой Отечественной войне я совершил над Берлином. Мы должны были прикрывать наши штурмовики, которым предстояло уничтожить очаги сопротивления уже в центре города. Берлин горел. В воздухе стояла сплошная завеса дыма. Маршрут прокладывали по карте и по расчету времени. План был настолько точен, что все цели накрыли с первого захода…

Слово взял бывший командир 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке Василий Митрофанович Шатилов:

— Да, мы имели этот план, где всё было обозначено очень подробно: и улицы, и дома, и река Шпрее: и сам рейхстаг… Тридцатого апреля наша дивизия очистила здание министерства внутренних дел — проклятый «дом Гиммлера» и вышла на Королевскую площадь. Впереди лежал рейхстаг, до него оставалось всего лишь триста шестьдесят метров… Начался штурм. Егоров и Кантария со знаменем бежали в боевых порядках. И когда рота Сьянова в рейхстаг ворвалась, мы, наконец увидели это знамя в берлинском небе…

Впрочем, о том, кто действительно первыми водрузили над рейхстагом Знамя Победы — помнишь, дорогой читатель: ленинградец Алексей Бобров и его боевые друзья — я рассказал в Фейсбуке 30 апреля.

* * *

ТАК ВЕСНОЙ сорок пятого исправно послужил советским воинам документ, изготовленный ленинградцами осенью сорок третьего.

Каждый год, 9 мая, они, ветераны Краснознаменной картографической части, встречались на Марсовом поле. Но возраст брал свое, их становилось все меньше, — и тогда решили собираться на квартире «самой младшенькой», Веры Ивановны Агальцовой. Потом из всех них Вера Ивановна осталась одна…

Очень жаль, что об этих скромнейших «рабочих войны» сегодня уже мало кто знает…

Ветераны Краснознаменной картографической части

вспоминают минувшее, 1977-й.

Михаил Поляк 15 сентября 2021 at 11:57

А Шатилов это не тот генерал, который поспешил доложить Жукову-Сталину о взятии рейхстага задолго до того, как это произошло? Ведь он врал, что Егоров и Кантария штурмовали рейхстаг. Они сидели с флагом в штабе, пока батальон Неустроева не пробился к лестнице, ведущей на крышу.

=====

Уважаемый Михаил Поляк!

Откуда у Вас эта столь детальная информация?

———

А история с фотографированием знамени Победы вообще позор.

=====

Крепкое слово. Так уж оно подходит к этому событию? Отчего позор?

Был создан эффектный пропагандистский фото-материал, которых создавали множество в то время.

Поэтому я не вижу большой вины Е.Халдея (если Вы о его работе).

А Шатилов это не тот генерал, который поспешил доложить Жукову-Сталину о взятии рейхстага задолго до того, как это произошло? Ведь он врал, что Егоров и Кантария штурмовали рейхстаг. Они сидели с флагом в штабе, пока батальон Неустроева не пробился к лестнице, ведущей на крышу. А история с фотографированием знамени Победы вообще позор. А вот подвиг картографов достоин более подробного описания.

Вам мой поклон — за несравненную эрудицию.

Был только в Вероне — в Равенну, во Флоренцию как-то не удосужился добраться. Эрудиции недостало. Слишком поздно сформировался — к годам шестидесяти. Даже позже. Столько упущено…