![]()

Пройдут годы. Товстоногов станет главным режиссёром — сначала Театра имени Ленинского комсомола (куда пригласит актёра Лебедева), потом оба окажутся в Большом драматическом. А Олег Басилашвили станет для Лебедева коллегой и партнёром. И три народных артиста в одних спектаклях встречаться будут не раз…

Вспоминая…

О «наших за бугром», об Иване Гончарове и о Георгии Товстоногове

Лев Сидоровский

27 СЕНТЯБРЯ

27 СЕНТЯБРЯ

НАШИ «ЗА БУГРОМ»…

Сегодня — Всемирный День туризма,

в связи с чем — эти горькие воспоминания

СРАЗУ признаюсь: очень люблю путешествовать. Последние четверть века, до этой проклятой пандемии, мы с Таней основную часть своих пенсий тратили на зарубежные вояжи. К тому же из каждой поездки непременно привозили видеофильм, причём снятый отнюдь не по-любительски… Да, весьма любопытны мне разные дальние и ближние страны, многое там по душе, но почти всякий раз благие впечатления, увы, отравляют попутчики, соотечественники, короче — наши…

О, наши «за бугром» — это особая тема! Она открылась мне ещё в далёкие 60-е годы, в те советские времена, когда — по заданию редакции и без оного — потихоньку, помаленьку — с Болгарии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Финляндии — начинал постигать матушку Землю… Из обильного количества случаев, за которые и сегодня стыдно, вспомню лишь несколько.

* * *

В ФЕВРАЛЕ 1975-го оказался я в составе небольшой группы отечественных журналистов, которых наградили поездкой по Польше. И вот в самый последний день вояжа, когда мы уже покидали фешенебельный варшавский отель «Бристоль», чтобы следовать в аэропорт «Окенче» (который теперь носит имя Фредерика Шопена), случилась беда…

Одна наша дама, уже выставив чемодан в коридор, вдруг решила «на дорожку» посетить туалет. Возвращается, а чемодана… нет. На её истошный вопль вмиг примчались все служащие отеля. Дама билась в истерике: «Надо немедленно обыскать все номера!!!» Наш руководитель её поддержал: «Да, будем обыскивать всех!» Но тут, слава богу, выяснилось, что кто-то из наших над ней просто «подшутил»: спрятал чемодан за колонной. Схватив «счастливую находку», дама рухнула перед чемоданом на колени, тут же на полу трясущимися руками его раскрыла и, не стесняясь окружающих, стала дотошно проверять, всё ли из приобретённого здесь многочисленного шмутья на месте… Тогда рядом со мной за всем этим изумлённо наблюдавший старичок-портье тихо произнёс, и я его польский (поскольку был в этой стране далеко не впервые) понял: «Как можно обыскивать всех? Может, в Советском Союзе так принято, а у нас, в Польше, это неприлично».

* * *

НА ИСХОДЕ лета 1980-го я с Таней проводил отпуск близ уютного венгерского озера Балатон, в принадлежащем Международному союзу журналистов отеле «Интерпресс». В нашей группе было много чиновников из правления Союза журналистов СССР, и главный бухгалтер (вернее, бухгалтерша) среди них тоже присутствовала. Так вот — чёрт угораздил её родиться именно в конце августа! Выхожу утром из отеля: что такое? Куда подевались все цветы на ещё вчера шикарной клумбе?! Задаю этот вопрос громко вслух — и слышу от кого-то из москвичей: «Так у Марьванны же сегодня день рождения. Вот мы и подготовили букет. Всё равно наш заезд последний»… Жлобы! Они пожалели на подарок десять форинтов — ровно столько стоил букет в киоске рядом с нашим жилищем. И каково с той минуты до самого отъезда было нам с Таней смотреть в глаза радушных венгерских хозяев?!

* * *

А ЧТО ЖЕ теперь, после того, как СССР развалился и ездить россиянам за кордон стало значительно проще? Ну, к примеру, лишь один момент из нашего путешествия в 2005-м по Италии. Автобус мчится к Риму. За окном мелькают земли с волнующими душу названиями — Венето, Тоскана, приближается Лацио, а туристы требуют от гида включить телевизор, «поставить видик», потому что желают «кино». Поразительно: за окном — этрусские городки, оседлавшие высоченные холмы, за окном — древнейшие акведуки, маковые поляны, а им подавай очередной кинобревик! Что ж, их желание было удовлетворено…

Или в другой раз, в другой год, когда мы следовали по дорогам Голландии. Показывая на пейзаж за окном, гид бросил фразу: мол, смотрите, никаких лозунгов, никаких призывов самоотверженно трудиться, а как всё ухожено, как всё добротно, и в этом заключается наш патриотизм. И тут вдруг какая-то девица, перебивая его и вообще перекрывая шум мотора, стала неистово орать, что настоящие патриоты «не эти вонючие голландцы, а её два деда, дошедших до Берлина». Рот ей заткнуть удалось с большим трудом…

Или воспоминание о совсем другом вояже, уже по африканской земле. Нас собрали из разных отелей — и наконец автобус прибыл в Карфаген. Но моим соотечественникам не до исторических развалин, потому что рядом — базар… Затем заглянули в милый «городок художников и поэтов», бело-голубой Сиди-Бу-Саид, но нашим опять не до красот, ибо бок о бок с автостоянкой продают кальяны, а, как тотчас узнал от соседей, кальян ныне на Руси «в каждом приличном доме просто необходим»… Прикатили в столицу Туниса, но они и там, минуя музей Бардо, где изумительная коллекция римских мозаик, а также мечеть Оливы и мавзолей Турбет эль-Бей, прочно застревают в ближайшем супермаркете. Кстати, на обратном пути выяснилось, что, отдыхая уже почти две недели в Суссе, никто ни разу не выбрался в местную Медину: «Какая, на фиг, Медина? У нас тут — пляж, ресторан, дискотека!»

* * *

ПОЭТОМУ давно уж в групповых поездках я не участвую, услугами никаких гидов (в Лондоне, Париже, Риме, Барселоне, Севилье, Вене, Амстердаме, Праге, Копенгагене, Стокгольме, Будапеште, Варшаве, Иерусалиме и даже в Нью-Йорке, Филадельфии, Дели, Коломбо) не пользуюсь. По моему глубокому убеждению, познать новый край в толпе экскурсантов нельзя вообще: только заранее, ещё дома, ещё за месяц-другой (а лучше — минимум за полгода) до вояжа, внимательно прочитав (нужные книги, слава Богу, нынче в изобилии) всё то, что потом может сказать тебе здесь экскурсовод, досконально изучив все карты, все планы городов, которые предстоит посетить, ну а после передвигаясь по ним самостоятельно, — только в этом случае возможно по-настоящему и прежде всего ЭМОЦИОНАЛЬНО постичь увиденное.

Увы, абсолютное большинство соотечественников этой истине не следуют. Помню, приземлились в аэропорту имени Шарля де Голля, и сосед по салону спрашивает у встречающего нас гида: «Где тут можно купить карту Парижа?». Я не выдержал: «Неужели не могли это сделать ещё давным-давно на Невском, в Доме книги?». Он: «А зачем — там?» Я: «А затем, чтобы заранее хоть чуточку этот город себе представлять»… Нет, собираясь туда, наши в своём большинстве знают лишь, что в Париже есть «собор какой-то матери». Не могу забыть, как на остове Сите одна такая туристка, указывая на Дворец Правосудия, свою подругу громко «просветила»: «Вот тебе и Собор Парижской Богоматери!». Я не выдержал: «Родненькая, из каких краёв?». Она — гордо: «Из Москвы!». Вот так, проживая в столице нашей родины, она даже не попыталась выяснить, как же всемирно известный собор хоть примерно выглядит… И тошно мне было там же смотреть на наших мужиков, в мятых «адидасовских» штанах, которые, беззлобно матерясь, лакали пиво «из горла» у Вечного огня под Триумфальной маркой.

А ещё вспоминается, как уже на невском берегу шустрая соседка по дому, которая сама без конца шастает «за бугор», едва узнав, что мы с женой возвратились из Вены, мигом возникла на пороге нашего жилища с самым жгучим вопросом: «Ну что, посидели там в ресторанах?!». В ответ от крепкого выражения я сдержался едва… Поэтому непременно «за бугром» подыскиваем отель — чтоб «без наших». И всякий раз свой день там начинаем в пять утра, а к съёмкам фильма приступаем вскоре после шести, чтобы туристов на улице ещё не было. В противном случае порой случается просто жуть.

* * *

НАПРИМЕР, в Будапеште, на берегу Дуная, застыли отлитые в чугуне стоптанные ботинки, туфли, детские башмачки — в память о евреях, которых в 1944-м прежде, чем здесь расстрелять и сбросить в воду, гитлеровские палачи заставляли разуться. Такой, может, самый пронзительный и при этом начисто лишённый помпезности символ фашизма… Так вот, оказавшись поначалу здесь не спозаранку, а, увы, уже в полдень, мы, к своему ужасу, увидели дичайшую картину: наши туристы, скинув собственные обувки, залезали ногами в эти самые, чугунные, и вовсю друг друга весело фотографировали!..

А поблизости наши, ради «фотки», так же резво взбирались на колени сидящего близ воспетого им Дуная грустного бронзового поэта Аттилы Йожефа, понятия не имея, кто это такой и какая трагическая, доведшая до самоубийства, выпала ему судьба…

А ещё дальше, на площади Vertanuk, то есть — Мучеников, они, тоже ради селфи, с хохотом вешались на шею изваянного в бронзе одинокого немолодого человека в пальто и шляпе, который с мостика задумчиво смотрит в сторону Парламента, — не подозревая, что это жестоко и несправедливо казнённый на виселице в 1958-м премьер-министр Имре Надь. Когда я одного такого, только что разомкнувшего жаркие объятия, спросил, знает ли, кого только что тискал, в ответ услышал: «Какой-то прикольный старичок»…

* * *

ДЛЯ отдыха обожаю греческие острова: Крит, Родос, Корфу, Кос… И на испанских просторах не раз побывал. Но теперь о родине Сервантеса и Лорки думаю с опаской. Потому что, поначалу вдоволь «оттянувшись» в Турции и Египте, наши с таким же разбойным напором оккупировали и этот благословенный край. Не желая выучить для общения с местным населением хотя бы «буэнос диас» и «грасьяс», по-моему, вообще смутно представляя, куда прикатили, начав «пир» ещё в авиалайнере и далее не останавливая гульбу все две недели, бродя по отелям и улицам в одних трусах, заявляясь в ресторан на ужин в потных майках-безрукавках с (пардон) небритыми подмышками, они крушат дивную тамошнюю ауру своей пьянью, своим бесконечным громким выяснением семейных отношений, своей площадной матерщиной… Я вдоволь наслышался этой матерщины и на барселонской Рамбле, и на ступенях «каменной» Жироны, и близ древнеримского амфитеатра Таррагоны, и у чудо-фонтанов Салоу, и на родине великого Гауди, в маленькой «столице модерна», имя которой — Реус: с каким остервенением выдавая в синее небо «мать-перемать», наши тащили там к автобусу бутыли со знаменитым местным вермутом…

Отчётливо осознаю, что подобные экземпляры — это ещё не вся Россия, но, увы, они составляют весьма значительную часть тех, кто нынче вообще может себе позволить подобные вояжи. Уверенные в том, что «за бабки можно купить всё», не привыкшие считаться с какими-либо «заграничными» правилами и обычаями, они приносят в разные далёкие края свою распущенность, наглость, хамство, по которым там, к великому сожалению, зачастую и судят о нашей стране…

* * *

ОСОБЕННО повезло нам с Таней в испанском городке Ллорет де Мар, потому что местный отель «Анабель» сразу обволок дивной музыкой. Там и свои-то музыканты великолепные, но вдобавок, на наше счастье, под одной с нами крышей поселились вместе со своими инструментами (синтезатор, труба, гитара) два гениальных оркестранта и вокалиста из Бельгии — Роберт Шафер и Бернард Беккер. Благодаря им каждый вечер стал воистину праздником. Да, в эпоху повальной попсы и рока мы вдруг снова ощутили прелесть венской оперетты и старой, доброй эстрады. Ах, какие звучали мелодии, и прежде всего — Имре Кальман, Иоганн Штраус, Франц Легар, Жак Оффенбах… И как же прелестно под них танцевалось — бельгийцам, французам, итальянцам, мне с Таней… Как всем было хорошо!.. Но, кроме нас, никто из наших соотечественников, которых в «Анабеле» проживало немало, в этом зале ни разу не появился. Искусству двух воистину чудодеев все они дружно предпочли дикость и пошлость окрестных дискотек…

* * *

А ВОТ от поездки в Турцию меня всегда отпугивало именно немыслимое количество там «наших». Однако в 2017-м решился — лишь потому, что из книжек узнал, что на тамошнем Средиземноморском берегу ещё с VII века до нашей эры существует почти неизвестный у нас античный город Сиде. Про него (и не только) захотелось снять фильм с названием «Затурканный берег». Так что, прилетев, поселились неподалёку. И, несмотря на то, что из-за мощных в отеле кондиционеров сразу умудрился подхватить аж бронхит, всё равно спустя пару дней, ещё до восхода солнца, в Сиде на такси примчали. Ну а там совсем-совсем одни любовались и фонтаном «Нимфеум»; и рыночной Агорой; и храмом Тихе; и латриумом (пардон, древним туалетом); и римской баней; и Триумфальной аркой; и Амфитеатром, который когда-то вмещал двадцать тысяч зрителей… И Городскую Агору, где когда-то проводились официальные и протокольные мероприятия, узрели; и Базилику; и Епископский дворец; и Храм Аполлона, в котором, бывало, уединялись для любовных утех Антоний и Клеопатра; и баню-купальню, в которой, возвратившись из плаванья, древние моряки непременно омывали телеса — дабы «очиститься от чужеземной скверны»…

А на нашенском пляже всё так же безмятежно, всё так же бесконечно жарились людские тела. И могу поклясться (утверждаю это, предварительно расспросив некоторых, даже неоднократно посещавших именно сей отель соотечественников), что едва ли десяток из тех, кто сейчас возлежал на морском берегу, хоть разок в Сиде побывали, вообще хотя бы подозревали о его существовании.

Окончательно убедился в этом совсем скоро, на обратном пути в аэропорт, когда гидша, выяснив, что во всём огромном автобусном салоне, где собрались постояльцы разных отелей, никто, кроме нас с Таней, про Сиде (хотя все отдыхали от него совсем рядышком) не имеет ну никакого представления, попросила меня сию прореху в их знаниях заштопать. И пришлось новоиспечённому экскурсоводу минут десять-пятнадцать подробно вещать в микрофон для тех, по выражению Пушкина, «ленивых и не любопытных», которые прут «за бугор», на знойные берега, исключительно ради умопомрачительного загара, обильной жратвы, бесплатного, без продыха (ведь «всё включено»!) питья и, естественно, новых шмоток…

P.S. Знаю, что и немцы, и англичане, и финны, и прочие, так сказать, «чужестранцы» на отдыхе порой ведут себя ещё отвратительней. Что ж, пусть об этом пишут их собственные «акулы пера». А меня, как журналиста, прежде всего возмущают наши, о которых и высказался сейчас столь резко.

* * *

ОБЛОМОВ И ДРУГИЕ…

130 лет назад скончался Иван Александрович Гончаров

В СЕРЕДИНЕ семидесятых, дорогой читатель, мне довелось провести несколько дней в старом петербургском доме на канале Грибоедова, где Никита Михалков снимал фильм про Обломова. Наблюдая его, без преувеличения, нежные взаимоотношения с Олегом Табаковым, Еленой Соловей, Юрием Богатыревым, Андреем Алексеевичем Поповым и другими актерами, поражаясь тому тщанию, с каким он старался сохранить самую ауру великого творения Ивана Александровича Гончарова, я остро ощущал, что молодому режиссеру, совсем недавно создавшему подлинный кино-шедевр — чеховскую «Неоконченную пьесу для механического пианино», и этот автор внутренне тоже очень близок… В перерыве рассказывал:

— Снимаю «Обломова», потому что, во-первых, это гениальный роман. Потому что, во-вторых, хотим попытаться вступить в полемику с его трактовкой в средней школе. Если для того времени, когда книга писалась, была актуальная проблема обломовщины, то теперь, пожалуй, более злободневна и требует серьезного анализа проблема «штольцовщины», то есть — прагматизма. Штольц, в отличие от Обломова, свои корни, свою землю чувствует удивительно… Проза Гончарова являет собой потрясающий пример насыщенности и точности в характере взаимоотношений между героями. Причем лучшие страницы романа посвящены Обломову, а в том, что касается других персонажей, так или иначе есть некоторая дидактика, хотя в искренности Гончарова и тут сомневаться не приходится. Но, тем не менее, волнуют и вызывают улыбку именно страницы с описанием снов Обломова, его жизни. Вот мы и стараемся как можно лучше понять Илью Ильича, что, на мой взгляд, наверное, самое главное…

А Олег Табаков, когда зашла речь о его персонаже, улыбнулся:

— Обломов, как и многие другие мои киногерои, — часть национального русского характера, и этот человеческий генотип интересен мне чрезвычайно. Пожалуй, в какой-то степени сам смысл занятия актерским ремеслом определяю для себя именно так: понять этот характер и попытаться, чтобы благодаря мне его в какой-то степени поняли другие… Меньше всего хочется говорить об Обломове как об идеальном герое, но также не хочется впадать и в школьно-начетническое представление о нем как о человеке с пролежнями, у которого есть слуга Захар. Думается, что амплитуда колебания души Ильи Ильича все-таки значительно богаче…

* * *

ОДНАЖДЫ, оказавшись в Ульяновске по поводу «очень круглого» ленинского юбилея, я вдруг в самом центре города увидел красивый, краснокирпичный, трехэтажный дом, увенчанный башенкой с часами, на котором мемориальная доска гласила: «Здесь родился Иванъ Александровичъ Гончаровъ 6-го iюня 1812 года». Вообще-то этот, очень знаменитый в том краю «Дом Гончарова» до своей основательной перестройки на рубеже веков имел в далеком Симбирске, на углу Московской и Большой Саратовской, два этажа, в длину-ширину места занимал гораздо меньше, был оштукатурен и побелен. В сих стенах, а также в прилегающему к ним обширном дворе с садом и многочисленными постройками мальчику было хорошо. Позднее в автобиографическом очерке «На родине» Иван Александрович писал:

«Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня…»

Увы, в семь лет остался без родителя, которого ему по сути заменил живший рядом крестный отец — Николай Николаевич Трегубов. Именно под началом этого отставного моряка, отличавшегося широтой взглядов и критическим отношением к некоторым явлениям современной жизни, отрок получил первоначальное образование, которое потом продолжил в московском коммерческом училище. Там главным его наставником стала отечественная литература:

«Первым прямым учителем в развитии гуманитета, вообще в нравственной сфере, был Карамзин, а в деле поэзии мне и моим сверстникам, 15-16-летним юношам, приходилось питаться Державиным, Дмитриевым, Озеровым, даже Херасковым, которого в школе выдавали за поэта…».

Тогда же открыл для себя «Евгения Онегина»:

«Боже мой! Какой свет, какая волшебная даль открылись вдруг, и какие правды, и поэзии, и вообще жизни, притом современной, понятной, — хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках!..»

Это почти молитвенное благоговение перед именем Пушкина сохранил на всю жизнь… Потом в Московском университете (а рядом на студенческой скамье — Белинский, Герцен, Огарев, Станкевич, Лермонтов, Тургенев, Аксаков) — напряженно раздумывал о жизни, людях, себе…

Оказавшись при симбирском губернаторе в должности секретаря, многое понял насчет механизма отечественной бюрократической системы, что для будущего писателя было весьма важно. И после в Петербурге, где департамент внешней торговли министерства финансов предложил должность переводчика иностранной переписки, занялся литературным творчеством.

* * *

ЭТОМУ во многом поспособствовал Николай Аполлонович Майков, сыновьям которого Гончаров преподавал латинский язык и русскую словесность. Дом Майкова, собиравший весь «культурный» Петербург, по словам героя моего повествования:

«… кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусства».

Здесь, на страницах рукописных альманахов «Подснежник» и «Лунные ночи», Иван Александрович опубликовал свои стихи, а также — повести: «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка». А двумя годами позже, в 1846-м, сблизился с «неистовым Виссарионом», чье мнение очень ценил:

«Только когда Белинский регулировал весь вчерашний хаос вкусов, эстетических и других понятий и проч., тогда и взгляд на этих героев пера Лермонтова и Гоголя стал определеннее и строже. Явилась сознательная критика…».

Именно Белинский весной 1847-го первым откликнулся на опубликованный в журнале «Современник» роман «Обыкновенная история», сказав, что эта книга, которая представляет собой «страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму», принесет обществу огромную пользу. Да, в молодости Александр Адуев «был трижды романтик — по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни», но потом сентиментальный барич превратился в «положительного человека», и в эпилоге романа дядя и племянник сливаются в единый образ дельца-бюрократа…

В школе, дорогой читатель, мы «Обыкновенную историю» не «проходили», но позже я ее прочитал. И спустя время, когда узнал, что в театре «Современник» роль Адуева-младшего поручили Олегу Табакову, очень удивился. Ведь тогда этот молодой актер больше всего запомнился всем в образе мальчика, который на сцене дедовской буденовской шашкой рубил модную, импортную мебель; а в фильме «Чистое небо» такой же юный протестовал против лжи, пронизавшей жизнь советских людей. В общем, с его личностью так или иначе мы связывали какие-то радостные надежды. Как же — думалось мне — справится он со страшным перерождением вот такого своего героя?.. И потом, на спектакле, был потрясен. Особенно — последним выходом его персонажа, когда, казалось, даже само лицо ангелоподобного романтика, которого только что все зрители и любили, и жалели, словно бы превратилось в то самое «кувшинное рыло»…

* * *

А ПОТОМ, в 1852-м, Гончаров на два года отправился в кругосветное плаванье под парусами фрегата «Паллада». Этому поспособствовало начавшееся соперничество за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе Российской империи и Соединенных Штатов Америки. Главным объектом их конкуренции стала Япония, для иностранцев с 1639 года закрытая, а обе державы так мечтали заполучить Страну Восходящего Солнца в качестве рынка сбыта своих товаров. Вот и направили туда свои военно-морские эскадры, причем русской командовал вице-адмирал Путятин, а Гончаров был назначен его секретарем. С первого же дня начал вести подробный путевой журнал (они посетили Англию, Южную Африку, Индонезию, Японию, Китай, Филиппины и множество небольших островов и архипелагов Атлантического, Индийского и Тихого океанов), который лег в основу будущей книги. И потом этот интереснейший цикл путевых очерков под названием «Фрегат «Паллада» читался взахлеб…

* * *

ПОСЛЕ путешествия в департаменте министерства финансов Гончаров оставался недолго, поскольку вдруг министерство народного просвещения предложило место цензора. Эта весьма хлопотливая и трудная должность была, слава Богу, связана с литературой, однако ставила его в щекотливое положение, ибо в лучших слоях общества глубоко укоренилось мнение, что всякий цензор — непременно тупой и жёсткий гонитель вольной мысли. Не зря же Пушкин в «Послании к цензору» восклицал: «О варвар! Кто из нас, владельцев русской лиры, не проклинал твоей губительной секиры?» Впрочем, такой вот должностью он и сам скоро стал тяготиться и в начале 1860-го вышел в отставку. Тем более что роман «Обломов» уже был опубликован. И успех имел необычайный. В истории Обломова, по мнению Добролюбова:

«… сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это — обломовщина; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни».

Помню, отвечая на школьном уроке про Обломова, я, как тогда было принято, лихо «критиковал» этого изнеженного барчука, который получив в Москве хорошее образование, потом в Петербурге (в отличие от «правильного» Штольца), на Гороховой улице, устроил себе, по сути, вторую родную усадьбу Обломовку, а после на Выборгской стороне — третью. Что же касается его слуги Захара, на котором обломовщина отозвалась так же губительно (после смерти барина нищенствовал на церковной паперти), то тут я заученно негодовал по поводу «развращающего влияния крепостничества». А когда писал сочинение про «образ Ольги Ильинской», волновала меня в ней не столько сила пленительной бескорыстной любви к герою романа (про любовь тогда в школе вообще говорили сдержанно), сколько то, что это — «передовая русская женщина»… Моя школа № 11 была в Иркутске самой лучшей, ее возглавлял замечательный директор, нас учили превосходные педагоги, но все они находились в тяжелых ленинско-сталинских идеологических путах и официально сказать нам, что у «отрицательного героя» (а, в общем-то, хорошего человека Ильи Ильича Обломова) было очень-очень доброе сердце, не имели права…

* * *

И ЕЩЕ мы знали про Гончарова, что все три главных его произведения — на букву «о». Да, вот и «Обрыв», который давался Ивану Александровичу очень трудно. Хотел даже оставить, не дописывая, но ценой огромных усилий, превозмогая физические и нравственные недуги, довел повествование до конца. Завершил, таким образом, трилогию, где в каждом романе отразил определенный этап исторического развития России. Для первого из них типичен Адуев, для второго — Обломов, для третьего — Райский. И все эти образы — составные элементы одной общей целостной картины угасающей эпохи крепостничества… Кто же такой этот самый художник Райский? Натура даровитая (тянется к живописи, скульптуре, поэзии), однако в искусстве так ничего и не достигает — поскольку к упорному труду не способен, доводить замыслы до конца не умеет. В общем — разновидность «лишнего человека» своей эпохи: мечется за границей в поисках счастья. А вот в бабушке Бережковой (она явно олицетворяет патриархальную, старозаветную Россию), которая обожает своих внучек, Марфиньку и Веру, — наоборот, всё гармонично… И еще тут же политический ссыльный Марк Волохов — нигилист, циник, к которому автор явно не питал симпатии…

* * *

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что к концу жизни Иван Александрович остался в полном одиночестве и в 1891-м, 15-го (по новому стилю — 27-го) сентября, от воспаления легких скончался. Упокоился на Новом Никольском кладбище Александро-Невской лавры, с которого в 1956-м прах перенесли на Волково…

Его петербургские адреса: Литейный, 52; Невский, 51; Моховая, 3. И грустно, дорогой читатель, что в нашем городе почему-то до сих пор нет улицы Гончарова…

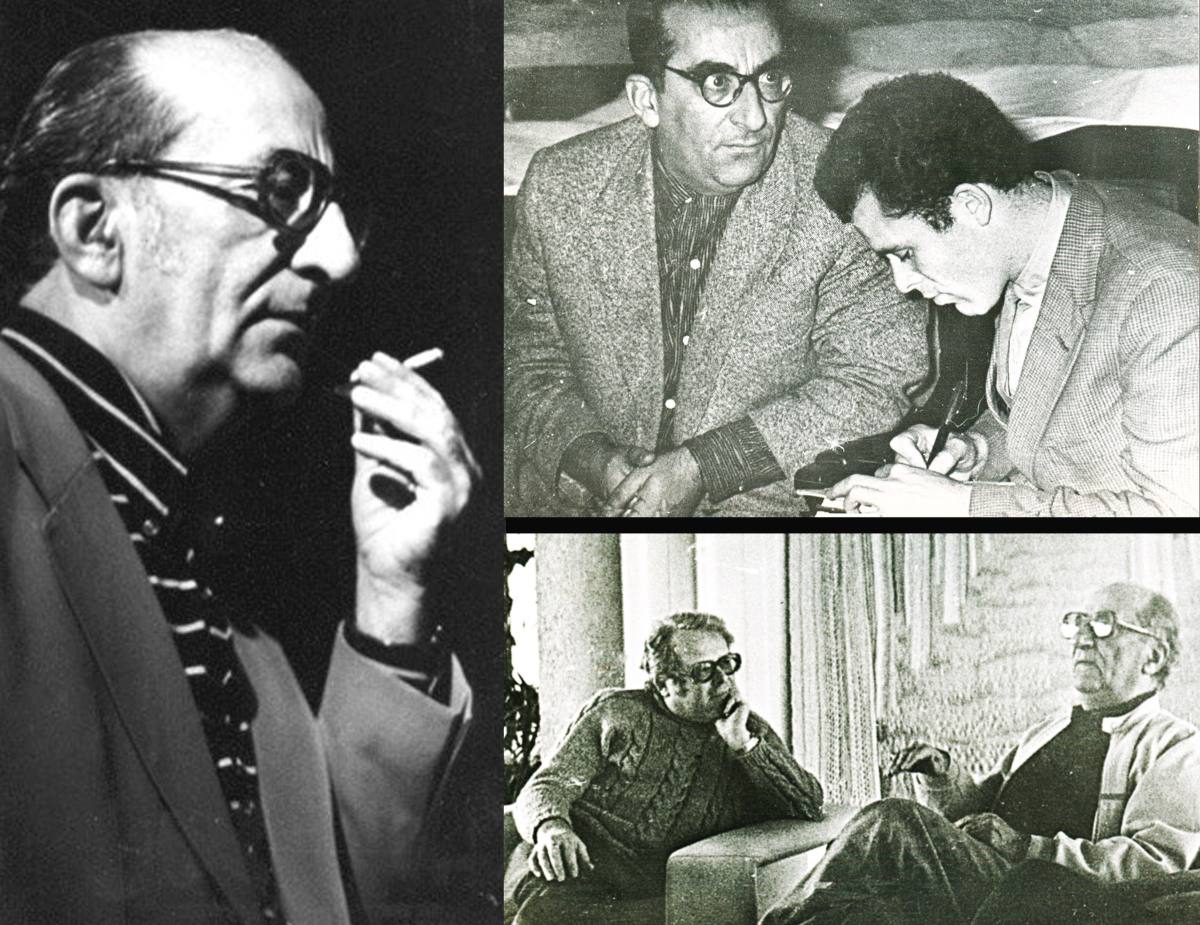

Никита Михалков и Олег Табаков,

которых я запечатлел

на съёмках фильма про Обломова. 1978-й.

Фото Льва Сидоровского

* * *

28 СЕНТЯБРЯ

ТРЕВОЖИТЬ СОВЕСТЬ!

106 лет назад родился Георгий Александрович Товстоногов

ОН ПРИШЕЛ в этот дом на Фонтанке в самой середине 50-х. Пришел в театр, который принято было именовать «рожденным революцией» и у которого была своя славная история. Но к той поре почти все хорошее здесь подрастеряли, и Георгий Александрович свершил чудо…

Самое первое свое интервью у Товстоногова брал я в 1959-м. Был он уже вполне знаменит, отмечен дважды и Сталинской премией (впрочем, к тому времени уж не актуальной), и Ленинской (которая, наоборот, только входила в моду). Люди ломились в Пушкинский театр на ЕГО «Оптимистическую трагедию», ну а в БДТ, пожалуй, КАЖДЫЙ ЕГО спектакль становился, без всякого преувеличения, событием: и «Лиса и виноград», где столь мощно потрясали зал Ольхина с Полицеймако; и ставший легендой «Идиот», где миру явился не сравнимый ни с кем другим Смоктуновский; и «Варвары», где блистали Доронина, Стржельчик, Лебедев и Луспекаев; и «Горе от ума», где Юрский и Лавров как бы с ног на голову перевернули наше столь устоявшееся представление об этой «хрестоматийной» драме Грибоедова; и «Пять вечеров», где Шарко и Копелян в каждое мгновение сценического действа свой «роман жизни» раскрывали нам с такой пронзительной силой, что зритель не мог сдержать слез, и даже в антракте его сердце продолжала рвать все та же, казалось бы, немудреная песенка: «Миленький ты мой, возьми меня с собою…» Режиссер обладал удивительной тайной: он умел совсем по-новому открывать нам даже хорошо известных актеров…

Да, Мастер был в самом расцвете сил (едва перешагнул за сорок), заслуженно купался в лучах славы, и какой, казалось бы, интерес ему, столь маститому, встречаться с только-только начинающим журналистом, которому редакция «Театрального Ленинграда» поручила сделать репортаж с репетиции «Гибели эскадры». Однако на мое робкое желание — включить в репортаж и беседу с создателем спектакля — Георгий Александрович откликнулся сразу и к интервью отнесся с той серьезностью, с тем уважением, которые (знаю это за долгие годы нашего общения) всегда выгодно отличали хозяина БДТ от его многих, менее именитых коллег.

Помнится, в том нашем разговоре, когда я пытался передать свое ощущение от «Пяти вечеров» — об ошеломлении, испытанном на спектакле, о том, что, мол, там, в зале, стал понимать про жизнь нечто новое, — Мастер, выслушав мою сбивчивую речь, сказал задумчиво:

— Я — за спектакли-вопросы, потому что назначение театра, как мне кажется, заключается в том, чтобы растревожить человеческую совесть. И, если она после спектакля растревожена, это мне представляется самым значительным из того, что вообще может случиться в театре…

Не раз и не два потом вспоминал я эти слова, потому что чередовались годы, и появлялись все новые и новые его работы, которые переворачивали душу, касались «самых-самых» ее струн. И уютный дом на Фонтанке становился все необходимее. И шли мы уже туда, как в Храм. И, внемля тому, что происходило на сцене — в «Иркутской истории», или в «Мещанах», или в «Истории лошади», опять испытывали потрясение. Наши сердца были уже навсегда обожжены талантом Мастера. В его лучших работах непременно присутствовало нечто неуклонно ТОВСТОНОГОВСКОЕ, никого не повторяющее…

Наверное, именно это обкомовцев и раздражало больше всего. Почти каждый его спектакль Смольный встречал в штыки. И, например, горькая история про «три мешка сорной пшеницы» тогдашних вождей, естественно, не устраивала. И трагическая — про Холстомера — тоже. Но эти спектакли на сцену хоть как-то прорвались, а вот потрясающую «Римскую комедию» парт-церберы вообще так и не пропустили. Однажды главный в ту пору смольнинский «ценитель» искусства, Романов, раздраженно предложил Мастеру уйти из театра «по собственному желанию». Но у Мастера такого «желания» не было…

Да, болело сердце, и порой становилось очень трудно дышать от всего этого смрада, но он всегда помнил о верном зрителе БДТ, он счастливо ощущал особое дыхание своего зрительного зала — и поэтому снова и снова брал себя в руки, снова и снова ТВОРИЛ ИСКУССТВО.

Он размышлял:

— Когда зритель аплодирует, когда успех — конечно, приятно. Но все-таки высшая радость, когда какой-то зритель вдруг говорит, что после спектакля он долго не мог совладать с собой, что не хотелось домой, бродил по улицам, потому что на сцене что-то его задело… А если театр не решает нравственных проблем общества, если он не тревожит совесть своего зрителя, если не заставляет его задуматься и жить духовной жизнью своего времени, — такой театр, по моему глубокому убеждению, интереса не представляет…

* * *

ОДНАЖДЫ, летом 1976-го, я возжелал «подарить» ему актрису — мою приятельницу из Ташкентского драматического: очень талантливую Людочку Грязнову. Тогда их театр гастролировал на брегах Невы, и я уговорил Георгия Александровича посмотреть ее в спектакле. После вопрос был решен мгновенно: «Грязнову ждут на Фонтанке к началу ноября; двухкомнатную ташкентскую квартиру поменять на приличную питерскую вполне реально, на первый случай комната в актерском общежитии для нее приготовлена; главное — постараться из ташкентского театра уехать без скандала»…

Но скандал получился колоссальный, ибо, как назло, в Узбекистане случились вскоре Дни РСФСР, и туда в составе делегации работников российского искусства из Питера прибыл худрук Александринки, «народный» Игорь Олегович Горбачев. И заявился он первым делом в ЦК Компарии Узбекистана: «Пока вы тут ушами хлопаете, наш гангстер Товстоногов ваш национальный кадр преспокойно уворовывает!» В ЦК — паника: «Какой такой национальный кадр уворовывают? Грязнову?!» Тут же — грозный звонок в театр: «Директора и худрука — «на ковер», немедленно!» А в Ленинградский обком, на имя самого Романова, из Ташкента поступил грозный цекашный донос: он почти дословно повторял полные праведного гнева слова Горбачева по поводу «гангстера Товстоногова», который «разворовывает узбекские национальные кадры».

И осталась, увы, Людочка в Ташкенте… Что же касается Игоря Олеговича, то его за подлое наушничество Георгий Александрович вскоре прилюдно и весьма эффектно проучил. Это случилось на торжественном вечере, посвященном 225-летию Александринки.

Безвкусно пышный юбилей «старейшего драматического театра России», здорово утратившего под руководством худрука Горбачева былое свое величие, к четвертому часу празднества всех уже порядком притомил: славословию не было конца, Игорь Олегович получал все новые подарки и объятия. Георгий Александрович присутствовать здесь совсем не желал, но его уговорили зачитать так называемый а д р е с от ВТО… И вот выходит, раскрывает красную папку, без всяких эмоций проговаривает дежурные, пустые слова, папку закрывает и делает шаг вперед… Игорь Олегович со слащавой улыбкой бросается навстречу, тянется с объятиями, однако его руки беспомощно повисают в воздухе… Потому что Товстоногов, как бы не замечая юбиляра, строго глядя прямо перед собой, величественно пересекает сцену, ни на мгновение не замедляя шага и не повернув головы, оставляет а д р е с на столике и в звенящей тишине скрывается за кулисой… Это была оплеуха!

* * *

ДА, ОН МОГ быть жестким, даже — жестоким. Исповедуя в своем коллективе формулу «правления» в виде «добровольной диктатуры», мог порой незаслуженно обидеть актера. Но и попросить потом прощения мог тоже… Обожал вникать во все, поэтому часто беседовал, например, с Розенцвейгом, отвечавшим в БДТ за «музыку», или часами просиживал у главного художника Кочергина, или — в макетной, у Куварина. Вот и начиная работу над «Мещанами», сказал Куварину: «Володя, вам нужно учесть у Горького каждую ремарку. Чтоб все — абсолютно точно. На сцене должна быть черная «пасть», которая засасывает…» И Куварин делал эту «пасть» — наклонный подиум, огромный черный буфет, потолок, нависающий над черным пространством… Вообще, «главный» обожал людей мастеровых, асов в любой профессии…

* * *

СО СТОРОНЫ он выглядел ну что ли монументальным, этаким «мэтром», а на самом деле, вблизи, чаще всего оказывался удивительно «удобным» в общении, отнюдь не подавляющим своего собеседника, а совсем наоборот. Однажды мне очень повезло: зимой, в санатории «Дюны», провел с ним целых две недели. Всякий раз после обеда небольшой компанией мы располагались у камина, и Георгий Александрович, попыхивая неизменной сигаретой, рассказывал «байки». Ах, какие это были «байки»! Например, как на одном великосветском приеме в Лондоне степенный мажордом, громогласно извещавший о появлении очередного гостя, не справился с трудной для него фамилией «Товстоногов»: но, мигом узрев характерный «восточный» профиль, тут же находчиво провозгласил на весь зал: «Господин Абдурахман!»… А еще Георгий Александрович потрясающе выдавал анекдоты…

В общем, чувством юмора «мэтр» наделен был сполна. Всякие розыгрыши обожал. На «местных» актерских капустниках, в которых я обычно тоже принимал участие, живо реагировал, например, на такие куплеты:

Когда-то Толстиков Вам запретил «Деона»:

«Деон», мол, сделан по заказу Вашингтона…

Ну а Романову с евонными дружками

Не угодили Вы «пшеничными мешками»…

Поясню: «Деон» — это второе название «Римской комедии», о печальной судьбе которой в БДТ выше уже упоминал, ну а «пшеничные мешки» — несколько переименованная актерами пьеса Тендрякова, тоже опальная…

В специальной стенгазете (к которой я, как и к «капустнику», в качестве автора тоже имел прямое отношение) под его очень давним фотоизображением (юный, худющий, на тбилисской улочке) значилось:

Я был тогда в красе и силе —

На радость всей моей родне…

Бараташвили, Джугашвили,

Басилашвили кровь во мне!

На одном из юбилеев я читал «оду»:

Спросил себя я спозаранку:

Как жили мы до той поры,

Пока не сбёг он на Фонтанку

От струй Арагвы и Куры?!

И как, наивные, хоть что-то

Понять пытались в жизни мы,

Пока не знали «Идиота»,

И «Трёх сестёр», и «Ханумы»?

До встречи с Ним был каждый мельче…

Лишь Он вступил под этот кров —

Как вдруг «открыл себя» Стржельчик

И знаменитым стал Лавров!

За «Холстомера» — ползарплаты!

У кассы — бой, как в каратэ!

А ведь когда-то лишь солдаты

Ходили строем в БДТ…

Теперь же позднею порой

«Билетик» молят у подъезда

И академик, и Герой,

И даже депутат партсъезда…

А заканчивалась «ода» так:

Ещё далёко до итогов:

Накал души — в сто тысяч вольт»!

«Могуч и славен Товстоногов!» —

Сказал бы точно Мейерхольд!

А вот отрывочек из моих, в другой раз, «одесских куплетов»:

Наш юбиляр давным-давно слывёт матёрым

И самым лучшим на планете режиссёром,

В его искусстве столько мыслей, столько жара,

Что все забыли даже Брука и Вилара!

Есть поговорочка — её давно все знают:

Насчёт горшков — что их не боги обжигают.

Их обжигают и не боги, и не йоги,

А только Гоги, только Гоги, только Гоги…

Был там у меня куплетик и про то, что намера наших авто удивительно схожи, но у автора «капустника» всё ж — «крупнее». В самом деле: на товстоноговском «Мерседесе» — 72-72 ЛДА, а на моём «ушастом» «Запорожце» — 73-73 ЛДА…

Он очень любил стихи Бараташвили:

… Этот синий, негустой

Иней над моей плитой.

Это сизый, зимний дым

Мглы над именем моим.

Нет, его Имя никогда не будет окутано мглой…

* * *

ХОРОШО помню тот, в 1989-м, яркий майский 23-й день: первый показ «Визита старой дамы», в ложе — улыбающийся Товстоногов. После худсовета вывел свой «Мерседес» на набережную Фонтанки, а через десять минут, перед Троицким мостом, выпустил руль из рук и упал на него, бездыханный…

Потом — панихида, у гроба — Алексей Герман:

— Правильно тут вспоминали о его наградах, о Золотой Звезде — всё это верно. Но на каком сгустке боли у него это лежало! Истинные режиссеры творят только своею болью — и в результате разрываются сердца… Конечно, Горький для нас — великий писатель. Но существует проспект его имени, Дворец культуры, станция метро… И БДТ — тоже имени Горького. А для нас этот театр — Товстоногова. Именно так он и должен официально называться!..

Именно так театр теперь и называется.

Однако, по моему глубокому убеждению, новый худрук (кстати, не снимающий с головы никогда, нигде — и на когда-то святой товстоноговской сцене тоже — пропотевшей бейсболки, придумавший торжество в честь столетия БДТ открыть … поганым рэпом) своими балаганными «творениями» уже который год делает всё возможное, чтобы сам дух великого предшественника из этих стен изгнать. Когда-то я написал ему «открытое письмо», которое начиналось так: «Сюда ты прибыл не от Бога // И Храм вмиг смрадом заволок. // Тебя, в бейсболке, мудрый Гога // Не подпустил бы на порог…»

* * *

СНИМАЯ два года назад на берегах Куры фильм «Песня о Тбилиси», я разыскал там и улицу Георгия Товстоногова, а на ней — дом № 9. В его молодости улица называлась Татьянинской. Здесь были сделаны известные детские фотографии, на которых он — и один, и с сестрой. Уже в восемнадцать на тюзовской сцене поставил гоголевскую «Женитьбу». А в сороковом сюда же распределили молодого актёра Евгения Лебедева, который, с женой и дочерью заявившись из Москвы, снял комнату у оперной певицы Тамары Григорьевны Папиташвили, вдовы репрессированного инженера-железнодорожника Александра Андреевича ТоЛстоногова, чью фамилию обессмертил его старший сын Георгий. Правда, в фамилии букву «л» заменил на более благозвучную, как казалось, «в». Тогда Георгия все называли Гогой. И младшая сестра Гоги, Нателла, на правах юной хозяйки дома принимала гостя, приятеля брата. А в зрительном зале ТЮЗа сидел десятилетний москвич Олег Басилашвили, эвакуированный военной порой с мамой и бабушкой в Тбилиси. Впрочем, тут жил его дедушка. Так вот, Гога Товстоногов ставил свои первые спектакли, Женя Лебедев в них блистал, а юные Нателла и Олег следили за действом из партера. Гоге к тому времени уже довелось поучиться в Москве, где его, как «сына врага народа», сперва из института отчистили, но потом, после фразы Сталина «сын за отца не отвечает», слава богу, восстановили. Вернувшись в Тбилиси, продолжил успешно заниматься режиссурой — в ТЮЗе, а после — в Русском драмтеатре имени Грибоедова, куда Лебедев перебрался тоже. Пройдут годы. Товстоногов станет на невском бреге главным режиссёром — сначала Театра имени Ленинского комсомола (куда пригласит актёра Лебедева, который вскоре женится на Нателле, или, как звали её дома по-грузински, Додо), потом оба окажутся в Большом драматическом. А Олег Басилашвили (среди своих — Басик) на этой же сцене станет для Лебедева коллегой и партнёром. И три народных артиста СССР в одних спектаклях встречаться будут не раз — например, в легендарной «Истории лошади»…

В Питере мне, к счастью, доводилось бывать под гостеприимной крышей их шикарной совместной обители, близ которой теперь Георгий Александрович навечно застыл в бронзе. А там, в Тбилиси, заглянув в их двор, я заснял тот самый балкон, на котором прежде устраивались, как рассказывала мне Нателла Александровна, «знаменитые семейные чаепития»…

* * *

ОДНАЖДЫ Товстоногов сказал:

«В театре надо работать с таким ощущением, словно ты собираешься трудиться здесь по меньшей мере сто лет. Это ощущение не позволит тебе зависеть от отдельных спектаклей, от их успехов или, наоборот, неудач…»

Увы, Георгий Александрович успел прожить в этих стенах не сто лет, а только тридцать три…

Впервые беру у мэтра интервью, 1959-й.

Бесконечные беседы в «Дюнах», 1986-й

«…в далёкие 60-е годы, в те советские времена, когда — по заданию редакции и без оного — потихоньку, помаленьку — с Болгарии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Финляндии…»

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Пикантность этой «исповеди сноба» заключается в том, что посетить тогда такое количество стран – для этого нужно было очень хорошо зарекомендовать себя по партийной линии и вести везде соответственно.

А почему не вспомнить как он Юрского выжил?

А у Вас нет другого способа почувствовать себя хорошо и хорошим, кроме как мазануть дёгтем по имени великого режиссёра, выдав за его единоличную злую волю конфликт между ним и Юрским?

Виктор, как я себя чувствую никак не связано с тем, что я написал. А написал я то, о чём тогда говорил весь Ленинград после постановки Юрским Мольера.

Это неправда? Ну так напишите, как было, или пусть автор, вхожий за кулисы, напишет. Но в любом случае не надо представлять Героя Соц. Труда чуть ли не диссидентом. Товстоногов был великолепным режиссёром, создавший прекрасный театр с прекрасными артистами (причём великолепных артистов было больше, чем артисток), куда было не достать билет, но причиной этого был не только сам театр, но и отсутствие выбора в той скудной жизни и желание рассмотреть фигу в кармане даже тогда, когда не было не только фиги, но и кармана.

И он не был Любимовым, а БДТ им. Горького — Таганкой или на худой конец Современником.