![]()

«Собрание началось с опозданием, потому что прибывший из Москвы Симонов, а также Кочетов и весь секретариат за сценой долго уговаривали Зощенко признать свою глубоко порочную ошибку. Мол, товарищи по перу учтут чистосердечное признание. И вот он вышел на трибуну…»

Вспоминая…

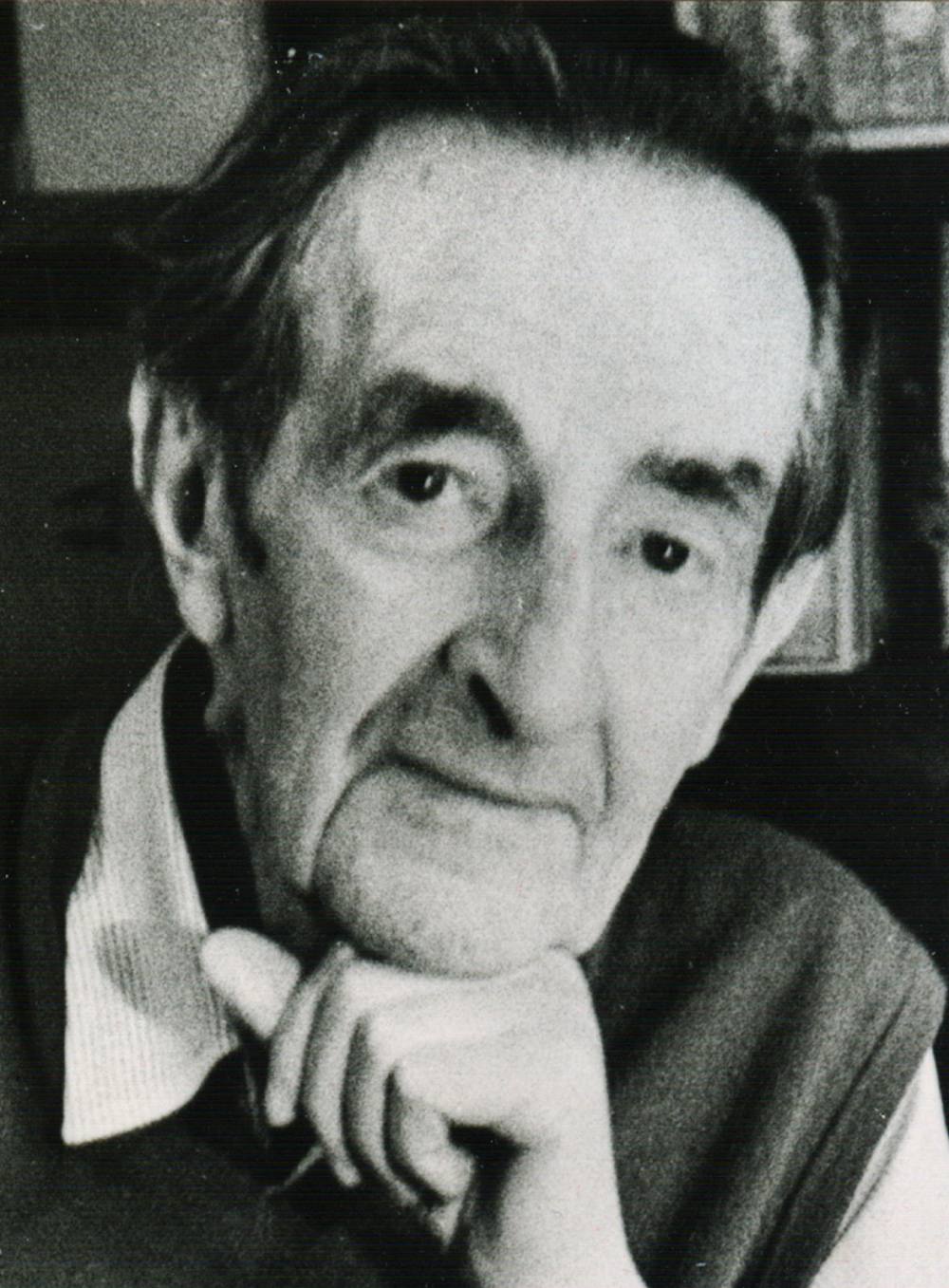

Об Израиле Моисеевиче Меттере

Лев Сидоровский

5—7 ОКТЯБРЯ

5—7 ОКТЯБРЯ

«РУКИ ПОДОНКУ НЕ ПОДАЮ…»

Вспоминая о замечательном писателе

и мужественном человеке

Израиле Моисеевиче Меттере

(05.10.1909–07.10.1996)

ОН НАПИСАЛ много книг, полных человечности и сострадания к людям — вспомните хотя бы повесть «Мухтар», по которой снят знаменитый фильм. Среди других его фильмов — «Рядом с нами», «Это случилось в милиции», «Врача вызывали?», «Беда»…

Его повесть «Пятый угол», прождавшую в рукописи своей публикации три десятилетия (мы её прочли лишь в начале 90-х), потом мигом издали в США, Англии, Франции, Италии, где к тому же ее отметили престижной премией «Гринцане-кавур» — «За лучшую иностранную книгу года».

В его обширной домашней библиотеке однажды я обнаружил синий томик, который предваряют такие слова: «Милому Сёлику — за скорую помощь дружески. Анна Ахматова, 18 апреля 1961 года». (Сёлик — его домашнее имя). Рядом много иных томиков, надписанных теми, с кем он тоже долго и крепко дружил, — Михаилом Зощенко, Евгением Шварцем, Анатолием Мариенгофом, Михаилом Козаковым, Ольгой Берггольц, Константином Паустовским, Александром Кроном, Юрием Германом и другими, столь же достойными. К весне 1992-го, когда я — в который уж раз! — пришел по знакомому адресу, из самых близких друзей Израиля Моисеевича Меттера в живых оставались Марк Лазаревич Галлай, Александр Моисеевич Володин и Юрий Владимирович Никулин…

На тот раз, весной 1992-го, решил поговорить с писателем не просто так, а — «для газеты»…

* * *

— Израиль Моисеевич, сейчас большинство писателей бросилось в «политику», а вы вроде стоите в стороне от всех этих споров на злобу дня, дрязг, склок…

— Я ненавижу политику. Убежден, что это занятие не для писателя-беллетриста. То, что он думает о времени, должно быть изображено в другой системе, другими клетками мозга — и русская литература всегда это делала. Из-за «политики» сейчас разговоры о литературе исчезли вообще. Собираются писатели в своем доме на Шпалерной (который тогда, в 1992-м, еще не сгорел — Л. С.), но таких понятий, как «талантливо» или «бездарно», в их дискуссии не услышишь. Все термины там — сплошь идеологические, которых лично я терпеть не могу. Потому что я — старый новомирец и помню, как Твардовский очень правильно говорил. что у нас нет так называемых «левых» и «правых», а есть те, кто читал «Капитанскую дочку», и те, кто «Капитанскую дочку» не читал…

— Великолепная формулировка!

— Мне повезло принадлежать еще к тому поколению писателей (теперь остался, увы, как пень в вырубленном лесу), которые встречались, чтобы говорить о литературе. Ныне же коллеги, повторяю, занимаются в основном «политикой», которая для многих стала откровенным бизнесом. Кое-кто идет на любые ухищрения, лишь бы издаться за рубежом, получить валюту. Издаваться за рубежом, конечно, хорошо, и мои книги теперь в разных странах появляются тоже достаточно часто, однако лично я для этого пальца о палец не ударил. Все происходило естественным путем: были книжные базары, где мои книжки почему-то покупали, а потом переводили. Так, по-моему, и должно быть. Но — пропогандировать себя, любимого? Для этого мчаться за тридевять земель? Неприлично… Да, сегодня многие из моих коллег просто помешались на коммерции, причем чаще других в эту область жизни бросаются именно самые недаровитые. Я же считаю: писатель должен ПИСАТЬ. Злободневное не есть СОВРЕМЕННОЕ. А у нас сплошь и рядом на злободневном пытаются сколотить общественный капитал. Но ведь литература ВЫШЕ этого, она через это перешагивает… Писатель должен понимать больше, чем толпа, а сейчас чаще всего — увы, лишь на уровне толпы. Поэтому у него нет возможности что-то объяснить о нашей жизни — не публицистически (публицистики сколько угодно, но утром пишется, а назавтра помирает), а именно в литературном жанре. Поэтому-то слишком мало появилось за последний срок в литературе чего-то нового, заметного… Ныне популярна так называемая «чернуха», и привержены «чернухе» самые разные авторы — от талантливой Петрушевской до Нарбиковой, которую совершенно не воспринимаю…

— Но ведь, если задуматься, «чернушные» мотивы русской литературе свойственны были всегда — достаточно вспомнить хотя бы чеховскую «Палату № 6»: по сюжету что-либо более страшное представить трудно…

— Правильно. Но чем «Палата № 6» отличается от нынешней «чернухи»? В повести — незримое, деликатнейшее (как и все у Чехова) чувство сострадания. И только уже потом — возмущение мерзостью жизни. Без чувства сострадания великая русская литература вообще не существовала — вот почему, в частности, и Чехов, и Достоевский, и Толстой так ценятся за рубежом… А наша нынешняя «чернуха» людскими бедами лишь любуется… Или другое свойство русской литературы — провидчество. Перечитайте Платонова, Булгакова, перечитайте дневники Чуковского: как рано и как точно поняли они все про советскую власть! В Париже во время Великой французской революции тоже рубили головы, тоже текла кровь, но разрушили — лишь Бастилию, тюрьму. Все остальное не тронули. Потому что — такое уж отношение к старине. У нас же после 1917-го порушили столько всего — и дворцов, и храмов, и особняков, и памятников… И теперь взываем все порушенное восстановить. Но это же НЕ ВОССТАНОВИМО. Потому что прежде ЭТО надо восстановить в душах. А как такое возможно, если в школе литература — предмет, который должен стать властителем дум, чаще всего преподают отвратительно? Считанное количество учителей-словесников, как говорится, от Бога, а остальные…

— Вроде вашей молоденькой учительницы литературы Тамары из рассказа «Свободная тема», которая лишена всяких сомнений, всяких проблем и понуждает своих учеников писать сочинение на тему: «Положительные и отрицательные черты моих родителей»… Читал, что по поводу «Свободной темы» Твардовский отозвался: «Это то, что болит…»

— Да, трижды «Новый мир» ставил этот рассказ в номер и трижды инстанции различного уровня (в основном — отдел науки ЦК) его снимали. Потом, уже в другом издании, все-таки напечатали — и ничего, советская власть не рухнула… Когда-то Бисмарк писал, что франко-прусскую войну выиграли немецкие учителя. Нашу Великую Отечественную тоже в какой-то степени выиграли наши учителя — те (конечно, далеко не все), которые талантливо и бережно пестовали души своих мальчиков, будущих воинов, на стихах Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока, на книгах Чехова, Толстого… Увы, таких учителей было немного… И сейчас огромное количество нынешних наших словесников, воспитанных на тупоголовой пропаганде, остатки духовной жизни вокруг себя по-прежнему разрушают. Дело не в храмах, о которых говорить сейчас очень модно, а именно в этом разрушительном процессе, который семь с лишним десятков лет ломал в душах все связи, все традиции… Появились совсем не те идеалы, не те авторитеты. И в литературе.

— Что, разные кочетовы, софроновы, проскурины?

— Да бог с ними, с этими бездарями: их серость ни за какой Золотой Звездой все равно не спрятать. Куда более тревожно, что некоторые действительно талантливые писатели даже теперь находятся как бы вне зоны критического огня. Однако это люди — большого дарования. А сколько у нас в писательском Союзе таких, кого уже на соседней улице никто не знает. Ну, например, вы читали книги Кутузова?

— По-моему, нет…

— Я тоже. И ничего удивительного, ибо все свои силы, весь свой пыл этот, с позволения сказать, «писатель» уже давным-давно отдает отнюдь не творчеству, а разным окололитературным склокам. Сейчас возглавил отколовшуюся группу «независимых». Речи, которые он произносит с трибун, слушать стыдно, даже противно. Когда-то за подобные откровения я отказался подать ему руку, а затем — в ответ на площадную брань — прилюдно врезал по физиономии…

— И часто свои отношения с «идейным противником» выясняете именно таким образом?

— Когда вынуждали — случалось. Во всяком случае, здороваться с подонками давно перестал. Вот вы, Лев Исаевич, недавно остро написали в «Смене» о моих коллегах по писательскому цеху, Дружинине и Морозове, по клеветническому доносу которых в известные времена достойный человек и хороший литератор Борис Соломонович Вальбе оказался в лапах «органов». Когда-то давно я с Дружининым был на «ты», но однажды, узнав про его близость к кагэбэшникам, навсегда включил стукача в список тех, с кем раскланиваться при встрече считаю для себя невозможным. То же — и с Морозовым. Вообще убежден: с тем, кого не уважаешь, здороваться не надо. Почему-то этот нормальный человеческий принцип после семнадцатого года из нашей жизни постепенно исчез. Жаль.

— Вполне разделяя этот ваш принцип (тоже стараюсь ему следовать), все ж хочу спросить: когда не здороваетесь с негодяями, жить вам легче?

— Как сказать… Однажды в связи с этим моим принципом мой самый близкий друг Шура Крон сказал: «Зря ты так… Ведь их же столько! И приходится постоянно помнить — с этим НАДО здороваться, с этим — НЕ НАДО. Хлопотно очень…» Тем не менее, я это делаю… В нашей компании, куда входили Евгений Шварц, Толя Мариенгоф, Миша Козаков, Михаил Михайлович Зощенко, Борис Михайлович Эйхенбаум, прицел на дрянь был точный. Во всяком случае, писательских стукачей знали. Например, Петр Капица (только не надо путать этого серого борзописца с его тезкой — великим физиком) проходил у нас под кличкой «джокер». (В покер не играете? Джокер — это особая дополнительная карта, которая может заменить любую другую). Мы знали, что Капица посадил Толю Горелова, знали про него еще кое-что… И про других… Причем некоторые доносы с нормальной точки зрения ну просто необъяснимы! Ну зачем, скажем, уже сравнительно недавно надо было одному хорошему поэту «со товарищи» закладывать другого поэта, Семена Друскина, калеку от рождения, сообщать в «Большой дом» про его контрреволюционные стихи?.. Только не думайте, что я, так сказать, «жажду мщенья», хочу, чтобы к этим доносчикам «принимались меры». Не надо никаких «мер». Пусть люди о них знают — этого вполне достаточно…

— Что ж, вы имеете право судить других, поскольку сами в трудные времена вели себя достойно. Помните, собрание в Смольном, когда Жданов громил Михаила Михайловича и Анну Андреевну?

— Еще как помню. Тогда, в августе сорок шестого, в Смольном я оказался впервые. Нас всех привезли неожиданно из комаровского Дома творчества на автобусах в Дом писателя и выдали пропуска в Смольный (только Зощенко пропуска не получил и Ахматова, но Анна Андреевна за ним и не приходила). Потом я сидел в знаменитом зале и, ошеломленный, слушал Жданова. Его точка зрения на творчество Ахматовой и Зощенко показалась мне настолько чудовищной, что раз десять в течение этого доклада оглядывался я по сторонам, пытаясь понять, что же думают другие. Но лица были непроницаемы. Шестьсот человек, многие из которых были связаны бесконечно личным уважением и к Михаилу Михайловичу, и к Анне Андреевне, шестьсот человек, прошедшие сквозь ужасы недавней войны, неимоверным физическим усилием заставляли себя невозмутимо, почтительно слушать весь этот чудовищный вздор. Мне казалось: сойду с ума!..

— Знаю, что после этой погромной речи многие приятели Анны Андреевны и Михаила Михайловича повели себя, как «премудрые пескари»: всякое общение, на всякий случай, прекратили, даже здороваться при встрече опасались. Вы же с «антисоветчиками» открыто сохраняли прежние отношения…

— И ничего уж такого «гер-р-роического» в этом нет… Кстати, когда Ахматова жила в Фонтанном доме, попасть к ней было непросто: там же — Арктический институт, и поэтому у дверей сидел вахтер. Даже Анне Андреевне приходилось предъявлять пропуск, где значилось: «Ахматова, жилица» — такую идиотскую запись сделали местные чиновники в ее документе. (С этой записью могла соперничать лишь заметка из «Вечёрки», которую Зощенко всегда носил в кармане. Там было сказано, что во время пожара сгорел «угловой жилец»). Анна Андреевна и в беде оставалась царственно гордой. А ведь Жданов лишил ее (и Михаила Михайловича) хлебных и всех продуктовых карточек. Чтобы лишний раз не задеть ее самолюбие, иногда то, что ей приносили, привязывали к дверной ручке. А Константин Симонов рассказывал: когда пришел к Ахматовой, перед этой дверью снял с пиджака все ордена… Услышав как-то от Анны Андреевны, что «Реквием» написан еще в тридцатые годы, я удивился: «Как же вам удалось сохранить сквозь все тяжкие годы запись этих стихов?» Ахматова грустно улыбнулась: «Сёлик, я их не записывала. Я пронесла их через два инфаркта в памяти»… Михаил Михайлович тоже свой крест нес гордо…

— Еще как гордо! Ведь в пятьдесят четвертом на встрече с английскими студентами Зощенко заявил, что по-прежнему считает выступление Жданова ошибочным. Тут же, в Доме писателя, состоялось очередное грозное собрание, призванное снова пригвоздить Михаила Михайловича к позорному столбу. И там вы — единственный! — подняли голос в его защиту. Как это было?

— Собрание началось с опозданием, потому что прибывший из Москвы Симонов, а также Кочетов и весь секретариат за сценой долго уговаривали Зощенко признать свою глубоко порочную ошибку. Мол, товарищи по перу учтут чистосердечное признание. И вот он вышел на трибуну. В какой-то обморочной тишине Михаил Михайлович отчеканил слова, резким и безжалостным голосом требовал, чтобы мы вместе с ним оскорбились низостью грязного поругания его чести. Быть может, «требовал» — это не совсем точно. Он хотел, чтобы мы поняли: брань, которой облил его Жданов, непереносима и для нас… В его словах звучала такая сила и такая детская незащищенность, что трудно было удержаться от спазм в горле. Внезапно оборвав свою речь, Зощенко сказал: «Не надо мне вашего снисхождения, не надо мне вашего Друзина», — махнул рукой и сошел с трибуны. Почувствовав, что наступил миг, когда необходимо немедленно поддержать его, я зааплодировал, уверенный: конечно же, мои аплодисменты сразу подхватит зал. Но не подхватил никто. На меня смотрели явно осуждающе. И тогда, уже поняв всю глупость моего идиотского заблуждения, я захлопал изо всех сил в каком-то восторге отчаяния: нате, кушайте, подавитесь… Собрание тянулось долго: Зощенко изничтожали окончательно. Вскользь досталось от председательствовавшего и мне… По дороге домой один писатель, чьи произведения восхищают меня до сих пор, сказал: «Ну, для чего ты это сделал? Думаешь, помог Михаилу Михайловичу? Помимо того, что это совершенно бессмысленно, ты еще и разозлил всех подлецов. Глупо…»

— Не согласились с ним? Не раскаивались в своем дон-кихотстве?

— Нет, подобной «мудрой» логики понять не могу. За свои поступки надо нести ответ перед собственной совестью. Наверное, нельзя отвечать за себя только при пытках. Но когда не пытают… Ну поплатился я потом за свои жалкие хлопки, ну стал надолго «невыездным» — подумаешь… Почему же люди вели себя так? Из страха? Конечно, боялись. И это можно понять… Многие думали: «Если заступимся, нам же будет хуже…» Мариенгоф рассказывал, как Шостакович, когда вышла газета со сталинской статьей «Сумбур вместо музыки», кипел от возмущения. Но открыто противостоять давлению государственной машины Дмитрий Дмитриевич не мог. Эта позиция была довольно распространена. И наконец, огромное большинство вело себя так из совершенно непонятной веры в палача по имени Сталин. Веры прямо-таки истовой…

— В пронзительной автобиографической повести «Пятый угол» вы ведете безжалостный диалог с самим собой как раз об этом, о предательстве. Не о прямом предательстве, а о том, что принято называть попустительством: почему человек молчал, внутренне протестуя, внутренне негодуя, когда сердце рвалось на куски? Только из-за страха? И отвечаете: «Не только. Главным образом, но не только. Меня угнетала бессмысленность какого бы то ни было протеста. Мой протест ничего бы не изменил»… Кстати, «пятый угол» — это же пыточный угол? В застенках НКВД истязатели ударом сапог с четырех сторон заставляли свою жертву «искать пятый угол»…

— Это название посоветовал мне один, вдоволь отсидевший в подобных камерах. Я дал почитать ему рукопись, которую не мог доверить даже машинистке, поэтому жена научилась печатать одним пальцем. Тогда, в 1967-м, эта повесть была «огнеопасна»… А вообще «пятый угол» — понятие широкое: в 20-е годы в институт меня не принимали потому, что числился по самой последней, по пятой категории «табели о рангах»: сын кустаря, сын частника. А еще — «пятый пункт». Анкетное клеймо горело на моем лбу. Не знаю, в каком веке изобретена анкета. Может, она ведет свое начало с Варфоломеевской ночи, когда на дверях домов гугенотов чертили мелом кресты… Но совершенно особый смысл обрела анкета при Сталине…

— С какой поры вы стали понимать, что есть Сталин?

— Обычно на подобный вопрос отвечают: с двадцатого съезда. Когда в Доме писателя читали «закрытое письмо» Хрущева, многим в зале становилось дурно: оказывается, они впервые поняли, кем Сталин был в действительности. (Кстати, только меня — за аплодисменты в адрес Зощенко — да еще Давида Яковлевича Дара секретарь парткома Луговцов на это собрание не пустил). Так вот: я же, услышав пересказ письма (в том числе и от домработницы — им тоже читали, в жакте), почти не удивился. Еще за три десятка лет до этого у меня появилось свое отношение к Сталину, и было оно, как ни странно, не политическим, а, пожалуй, эстетическим. После смерти Ленина все чаще в газетах стала возникать незнакомая фамилия — Сталин. Я не знал, кто это такой, — и это чувство недоумения запомнилось остро. До этого у нашего времени была для нас одна фамилия — Советская власть, и на наших же глазах у времени появился псевдоним — Сталин. Постепенно в типографиях уже не хватало букв для повседневного упоминания этого имени. Он был всезнающ: с ним согласовывали форму крыла самолета, КПД паровозов, мутации пшеницы, тематику кинофильмов, историю, философию, литературу, потом — вопросы языкознания, точные сроки расщепления атома, и прочее, и прочее, и прочее… «Вождь всех времен и народов» — это я еще как-то выдержал, но — «корифей всех наук»?!! Я же точно знал, что быть корифеем всех наук невозможно… В общем, для меня это был вопрос не политики, а просто, как говорится, душа не принимала. Но и политика тоже давала о себе знать: я же своими глазами видел, как в начале тридцатых на Украине помирали от голода. А от участников хлебозаготовок на Урале имел сведения о том, как все это при коллективизации происходило… Здравая логика жизни в стране, которой правил Сталин, утрачивалась день ото дня, год от года. И, пожалуй, окончательная точка в этом смысле для меня была поставлена в белоколонном зале Смольного, когда Жданов измывался над Ахматовой и Зощенко…

— Сталин умер, но дело его — пусть не в прежнем виде, не в прежних масштабах — продолжалось. Достаточно хотя бы вспомнить позорный суд над поэтом Бродским. Вы же сами были на том суде…

— Я был на первом суде. До суда из поэзии Бродского знал лишь «Черного коня», восхитившего меня, да еще два стихотворения, которые прочитала мне из своего блокнота Ахматова. Анна Андреевна сказала: «Это написал грандиозный поэт»… И вот, услышав, что Бродский сидит в одиночной камере предвариловки Дзержинского райотдела милиции, я встретился с замначальника райотдела капитаном Алексеевым, человеком образованным, интеллигентнейшим, потрясающим книгочеем — подобных работников милиции больше никогда не знал. Говорю Алексееву: «Толя, у вас сидит Бродский. Как ему помочь?» Он помолчал: «Не советую вам встревать в это дело. Оно безнадежное». Удивляюсь: «То есть как — безнадежное! Откуда это может быть известно до решения суда? Не сталинские же времена!» Алексеев: «Да оно уже решенное. Василий Сергеевич распорядился, суд проштампует — и вся игра». «А кто он такой, Василий Сергеевич?» — моя наивность была безбрежной. «Ну, вы даете! — грустно качнул головой Алексеев. — Василий Сергеевич Толстиков. Первый секретарь обкома». И добавил: «Единственное, что могу делать для Бродского, — когда райотдел пустеет, вызываю его из камеры, даю что-то поесть, пою чаем, вы же знаете, заключенных кормят у нас на 55 копеек»… И вот — суд на улице Восстания. Оскорбительный по своему убожеству зал. Здесь увидел я и подонка Лернера, который всю эту провокацию затеял. Со мной были Вигдорова, Грудинина, Долинина, Эткинд. Рядом — мать и отец Иосифа… Судья Савельева демонстрировала безмозглую злобность: «А кто вам сказал, что вы поэт? Ведь вы же нигде не учились на поэта!» Иосиф вежливо ответил: «Я не думаю, что это дается образованием. Я думаю, что это от Бога…» Когда мы выходили из этого треклятого зала, в коридорах и на лестнице толпилась молодежь. Случайно я оказался вплотную притиснутым к судье Савельевой. Она удивленно приподняла подбритые брови: «Не понимаю, почему собралось столько народа!» Я ответил: «Не каждый день судят поэта»… Еще до суда мы отправили несколько телеграмм прокурору города — ответа не последовало. Потом к нам присоединился Юрий Герман. Вигдорова подарила мне экземпляр записи, которую она тайно вела на суде. Я позвонил одному очень известному писателю, слывущему демократом: «Помоги поэту, которого бросают за решетку!» И услышал: «Этому подонку полезно валить лес»… Член писательского секретариата Петр Капица произнес, когда потребовалось, о Бродском такую прокурорскую речугу, после которой поэту полагались, как минимум, лет десять строгих лагерей. Самый главный в секретариате, Александр Прокофьев, тоже постарался. Ну и мной он опять был очень недоволен…

— Вам не привыкать: власти вами были недовольны практически всегда. Вот, помнится, и бывший комсомольский обкомовский секретарь по идеологии Тупикин…

— Тупикин заявлял, что объединением молодых писателей я руковожу по-антисоветски. А все потому, что однажды некто Щербаков выступил у нас с откровенно антисемитским рассказом, и все участники семинара потребовали исключить его из Союза писателей. Я это решение поддержал. Щербаков бросился за помощью к Тупикину, Тупикин стал давить на меня, но, как говорится, не на того нарвался. На общем писательском собрании вопрос я поставил ребром: кто больше понимает в литературе — писатели или Тупикин? И стал окончательно «невыездным»… Прошли годы. Однажды наш секретариат утвердил идиотское решение: прием в члены Союза обставлять помпезно. Изготовили огромную бутафорскую авторучку, которой кто-то из начальства прикасался к плечу новобранца — посвящал «в писатели». А мне (так как был членом правления и занимался молодыми) поручили сказать речь. Я сказал: «Помните, что великий поэт Борис Леонидович Пастернак умер не членом Союза» — и ушел…

— Об этой вашей речи вспоминал в письме к вам Сергей Довлатов?

— Да, Сережа был на том приеме. Я проталкивал его рассказы, чтобы ему позволили их прочитать в Доме писателя. Мы дружили… Ну а из Нью-Йорка уже, незадолго до своей безвременной кончины, он прислал мне восемь писем…

* * *

НЕСКОЛЬКО выдержек из тех писем Сергея Довлатова:

«20 октября 1989 года. Дорогой Израиль Моисеевич! От души поздравляю вас с первым 80-летием. Был бы жив товарищ Сталин, вы бы получили орден «Знак Почета» или даже звание Героя Соцтруда. А от нынешних вождей ничего, кроме гласности, не дождешься…»

«23 января 1990 года. (…) Фазиля Искандера я тоже очень люблю, Битова признаю, даже уважаю, но сердечного влечения нет. Из новых москвичей мне нравится Пьецух, конечно — Ерофеев (но ни в коем случае не Виктор, а Венедикт), а из ленинградцев среднего возраста мы все тут любим Попова. Большой успех в Америке имела Татьяна Толстая, которую, я думаю, принимают здесь за вдову Льва Николаевича…»

«18 февраля 1990 года. (…) Меня немного смутило ваше осторожное, с оговорками, неприятие смертной казни. В Америке, убежден, нет ни одного интеллигентного человека либерально-демократических взглядов, для которого в этом вопросе заложены хоть какие-то сомнения. Сам я десятки раз участвовал в печатных дискуссиях на эту тему и приводил массу доводов с цитатами из Толстого и Достоевского, но постепенно все доводы отпали, кроме одного-единственного, не научного и даже не рационального соображения, а именно: «Душа не приемлет». Моя душа смертной казни не приемлет. И все…»

Последнее письмо от Сергея, от 8 июня, совсем незадолго до его смерти, заканчивается фразой: «Не хворайте. Вам это не идет».

* * *

ЕЩЁ кусочек из нашей беседы:

— Израиль Моисеевич, а ведь годы ваш характер не меняют. Вот недавно в «Смене» было опубликовано письмо, направленное против произвола властей. Среди его подписавших есть и ваша фамилия…

— Характер прежний, хотя сил все меньше. Видно, человеку отмерено определенное количество страданий. Мне их досталось уже с избытком…

— Когда я пришел, вы что-то писали. Будет новая книга?

— Поживем-увидим. А фраза, которая сложилась как раз перед вашим приходом, звучит так: «Кто-то из великих людей, услышав о гегелевской диалектике, сказал, что это — великолепное научное оружие, но только страшно, если оно попадет в руки негодяев. Оно попало в руки негодяев и превратилось в табельный наган большевиков»…

* * *

В ВЫШЕДШЕЙ уже после кончины Израиля Моисеевича «Телефонной книжке» Евгения Шварца я прочел о Меттере:

«… Это длинный еврей, сильный. Тощий. (…) Он талантлив — и это свойство у него на поверхности. Он легок, остроумен. (…) Он и выпить не дурак, а уж насчет женщин… (…) На вечере каком-то в Театре комедии один актер, ни ростом, ни силою Селику не уступающий, позволил себе за ужином неуважительно отозваться о Юнгер. И Селик вступил с ним в драку, схватил за горло, швырнул на пол, шум, скандал!..»

Какой молодец! И как жаль, что, по возрасту, я не мог знать его в те далекие годы…

Израиль Моисеевич Меттер покинул нас в 1996-м, 7 октября.

Спасибо вам за всю серию воспоминаний. Вы открыли для незнающих (вроде меня) столько замечательных и столько совсем не замечательных людей, что я бы назвал для себя ваши воспоминания «Мои университеты».