![]()

За 33 года существования Царскосельского Лицея его окончили 286 человек, в том числе 234 — по гражданской части, 50 — по военной, двое — по флотской. Многие из них пополнили ряды чиновной знати Российской империи, становились министрами, дипломатами, сенаторами. Ну а Пушкин прославил Лицей на весь мир…

Вспоминая…

Пушкинский Лицей

Лев Сидоровский

19 ОКТЯБРЯ

19 ОКТЯБРЯ

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

Сегодня — 210-я Лицейская годовщина

ВПЕРВЫЕ в «Садах Лицея» оказался я, дорогой читатель, ещё аж в 1939-м: родители, которые решили показать почти пятилетнему отпрыску Ленинград, привезли меня с ангарского берега на невский, и после, в один прекрасный день, мы прикатили туда, где «аллеи древних лип», и «каскады», и «безмолвные чертоги», и гордый памятник, что «окружён волнами над твёрдой мшистою скалой…» Этих пушкинских строк я тогда, конечно, еще не ведал, но «У лукоморья дуб зелёный» декламировал с удовольствием. Причём голубой с золотом Екатерининский дворец (а в нем — Янтарная комната!) малышу запомнился ярко. И когда уже потом, школяром, не раз смотрел снятый в 1937-м фильм «Юность поэта» (где лицеиста Пушкина играл ленинградский школьник Валентин Литовский, который скоро на фронте погибнет, а Аракчеева — Сергей Сергеевич Карнович-Валуа, с которым я спустя три десятилетия познакомлюсь за кулисами товстоноговского БДТ), узнавал и пруд, и тропки, по которым когда-то топал… Но вот Лицея в моей памяти не сохранилось, и не удивительно: в экскурсионную программу Лицей не входил, потому что в тех стенах тогда просто жили разные люди…

Когда в 1951-м после окончания девятого класса я, уже самостоятельно, вновь оказался здесь, дворец стоял в развалинах, которые «украшали» надписи: «Осторожно! Берегитесь обвала!», а в Лицее можно было заглянуть в ещё не оборудованный Актовый зал и узреть два условно обставленных лицеистских «дортуара»…

И мне представилось, как в 1811-м, 19 октября, за окном искрился на солнце ослепительно белый снег (ведь 19 октября мы отмечаем по старому стилю, а по новому это — уже ноябрь), и рядом небесного цвета громада дворца перекликалась с таким же голубым небом… Мелькали мундиры, ордена, ленты… И тридцать пар взволнованных глаз жадно впитывали события столь долгожданного дня. Позади — безмятежное детство под родительским кровом, а теперь начиналась новая жизнь, ведь отныне они — «лицейские»…

* * *

ОТКУДА же взялось это слово — Лицей? Оказывается, почти так, Lykeion, называлась одна из частей древних Афин, где располагался знаменитый храм Аполлона, солнечного божества, проводника принципов красоты и гармонии, покровителя поэтов и художников. Прекрасный сад возле храма облюбовали для своих бесед афинские философы, а Аристотель под сенью ликейских дерев создал свои знаменитые «гимнасии», где щедро делился знаниями с учениками. И вот многие столетия спустя в великолепном парке Царскосельского дворца родилось новое учебное заведение, призванное стать храмом мудрости, воспринявшим педагогические традиции античных философов. Причём создатели Лицея, основанного в 1810-м, обращались не только к идеалам античности, но и к русским традициям — не случайно же среди его попечителей числился и выдающийся историк Николай Карамзин.

«Учреждение Лицея имеет целью образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной», — гласил первый пункт лицейского Устава. Автор проекта создания Лицея — Михаил Сперанский, ближайший советник императора Александра I, видел в новом учебном заведении не только школу для подготовки образованных чиновников: он хотел, чтобы Лицей воспитал людей, способных претворить в жизнь намеченные планы преобразования Российского государства. Да, широчайшие знания, умение мыслить и стремление трудиться для блага России — вот качества, которыми должны были отличаться здешние питомцы. Не случайно в программной речи, обращённой в то благословенное 19 октября к воспитанникам, адъюнкт-профессор нравственных и политических наук Александр Куницын говорил об обязанностях гражданина и воина, о любви к Отечеству и долге перед ним. На всю жизнь запомнились мальчикам слова: «Любовь к славе и Отечеству должны быть вашими руководителями». И еще очень понравился им сам лицейский девиз — «Для Общей Пользы».

* * *

НАЧИНАЯ с 1812 года занятия в Лицее начинались 1 августа и продолжались до 1 июля. Однако и июль, единственный месяц «вакаций» (каникул), лицеисты должны были проводить в Царском Селе. Таким образом, на все шесть лет обучения (2060 «лицейских дней») воспитанники оказались оторванными от родных и дома, составляя единую лицейскую семью.

Всё их обучение разделялось на две части. В «Начальном курсе» — сведения по грамматике, физике, космографии, математике, истории (особенно — российской!), русской и латинской словесностям, немецкому и французскому языкам. В «Курсе окончательном» больше времени уделялось «наукам нравственным», под коими, как гласил лицейский Устав, «…разумеются все те познания, которые относятся к нравственному положению человека в обществе и, следовательно, — понятия об устройстве гражданских обществ и о правах и обязанностях, отсюда возникающих». Вот и изучали мальчики правоведение, философию, историю религии, политэкономию, логику, риторику. При этом каждый лицеист к концу обучения должен был в совершенстве овладеть искусством сочинительства на французском, немецком, а в особенности — на русском языке, что для времени всеобщей галломании было весьма немаловажно. Кроме того — «изящные искусства и гимнастические упражнения»: чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание… Развитие патриотических чувств тесно связывалось со знанием родной страны — её прошлого, настоящего и будущего. В общем, обширная программа гармонично соединяла гуманитарные и точные науки, давая энциклопедические знания.

* * *

ИХ распорядок дня был строго регламентирован. Вставали воспитанники в шесть утра. За час нужно было одеться, умыться, помолиться Богу и повторить уроки. С семи до девяти — занятия, после чего завтракали (только чай с белой булкой) и, совершив небольшую прогулку, ещё на два часа возвращались в класс. В двенадцать — вновь прогулка, после которой повторяли уроки. Далее — обед из трёх блюд, потом — три часа занятий. В пять часов — чай, затем — прогулка и гимнастические упражнения. С шести — повторение уроков или дополнительные занятия для отстающих. В половине девятого — ужин, после которого — отдых, развлечения. В десять — сон… Таким образом, в день на уроки (которые чередовались с отдыхом и прогулками под сенью Царскосельского сада в любую погоду) затрачивали шесть часов. А как использовали отдых? Рисовали, совершенствовались в чистописании, пели, танцевали, плавали, скакали на лошадях, фехтовали, зимой катались на коньках…

* * *

НЕ ТОЛЬКО к ученикам, но и к преподавателям в Лицее предъявлялись высочайшие требования. Василий Федорович Малиновский, вступая в должность директора, специальным пунктом оговорил свое право набирать и утверждать профессоров. Это были большей частью люди молодые, энергичные, преданные своему делу, не боявшиеся экспериментировать. И Малиновский, и сменивший его на этом посту Энгельгардт всеми силами стремились добиться, чтобы лицейские преподаватели не просто с высоты кафедры проповедовали истины, а стали каждому лицеисту настоящим другом, стремились учить детей собственным примером. У каждого мальчика, безусловно, оказались свои любимые преподаватели (в зависимости от личной предрасположенности к тому или иному предмету), но были и всеобщие любимцы: учителя «нравственных наук» Иван Кузьмич Кайданов и Александр Петрович Куницын, словесники Николай Петрович Кошанский и Александр Иванович Галич, француз Давид Иванович де Будри… Атмосферу, которая царила на их уроках, Энгельгардт называл «чувством Сердца», не уставая напоминать, что именно «в Сердце заключается всё достоинство Человека — оно святилище, хранитель всех наших добродетелей, которых холодная, расчётливая голова знает только по имени и по теории».

Профессор Кошанский считал основой литературного образования умение писать, сочинять и к стихотворным опытам своих воспитанников относился с одобрением. Нередко на уроках предлагал писать стихи на заданную тему. «Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, — вспоминал позднее Иван Пущин, — когда, окончив лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами…».

Так что совсем не случайно эти мальчики (кроме Александра Пушкина — Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер, Владимир Вольховский, Алексей Илличевский, Константин Данзас, Михаил Яковлев и некоторые другие) так увлеклись новой русской литературой, представленной именами Карамзина, Жуковского, Батюшкова, да и французской — эпохи Просвещения, в частности — Вольтером. А потом объединились в литературно-поэтический кружок, который, определив сам дух их учебного заведения, издавал рукописные журналы: «Лицейский мудрец», «Вестник», «Для удовольствия и пользы»… Какие тут случались между ними творческие баталии! А стихи Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера даже стали печатать «взрослые» журналы, причём — весьма известные: «Вестник Европы», «Российский музеум», «Сын отечества»… Это увлечение лицеистов поэзией и их интерес к литературе очень поощрялись не только Кошанским, но и его преемником Галичем.

Да, читали воспитанники много — благо пополнение библиотеки было постоянной заботой Совета Лицейских профессоров. В письме к Павлу Фуссу, отвечая на вопрос, доходят ли до Лицея новые книги, Илличевский размышлял: «Чтение питает душу, образует разум, развивает способности…» (Кстати, лицейское начальство занималось не только пополнением библиотеки, но и на приобретение, например, самых современных научных приборов для физического кабинета денег тоже не жалело: так, специальная машина для демонстрации законов магнетизма и электричества стоила Лицею 1750 рублей — сумму по тем временам огромную!).

И учитель рисования Сергей Гаврилович Чириков, собирая воспитанников у себя на квартире, тоже всячески побуждал их к творчеству. Он научил рисовать — независимо от способностей — каждого своего питомца! Ну, вспомни, дорогой читатель, их карандашные наброски, которые ныне демонстрируются в Лицее. Или — иллюстрации Пушкина (кстати, не самого выдающегося его ученика) к собственным произведениям…

«Главное правило состоит в том, чтобы воспитанники никогда не были праздны» — гласило «Постановление о Лицее». Каждую минуту пребывания детей в стенах заведения наставники стремились сделать интересной и полезной. Первый директор Малиновский самолично подбирал отрывки из книг для упражнения лицеистов в чтении и переводе таким образом, чтобы давать урок, например, «неустрашимости и твёрдости духа». А прогулки между занятиями, по его мысли, должны были стать примером того, «как отдых после труда приятен». Василий Федорович (выпускник Московского университета, дипломат, литератор) был автором одного из первых проектов отмены крепостного права (1802), являлся сторонником государственных преобразований Сперанского. В семье директора лицеисты проводили «часы досуга», а в конце марта 1814 года, потрясённые, простились с ним в Санкт-Петербурге, на Охтинском кладбище. Когда гроб опускали в могилу, Пушкин обнял сына покойного, своего друга Ивана Малиновского, и здесь, перед еще не засыпанной могилой, они поклялись в вечной дружбе…

И Егор Антонович Энгельгардт тоже оказался «наставником от Бога»: в частности, благодаря ему здесь утвердились многие замечательные традиции. Например: после выпускных экзаменов разбивать лицейский колокол — тот самый, что в течение шести лет собирал учеников на занятия. Каждый выпускник брал себе на память осколок, чтобы до конца своих дней сохранить частичку любви, тепла, заботы, которыми они были окружены в этих стенах. Причём для самого первого выпуска Энгельгардт распорядился изготовить памятные кольца с надписью. Такое чугунное колечко в виде рук, переплетённых в дружеском рукопожатии, стало для Пушкина и его друзей бесценной реликвией и священным талисманом…

* * *

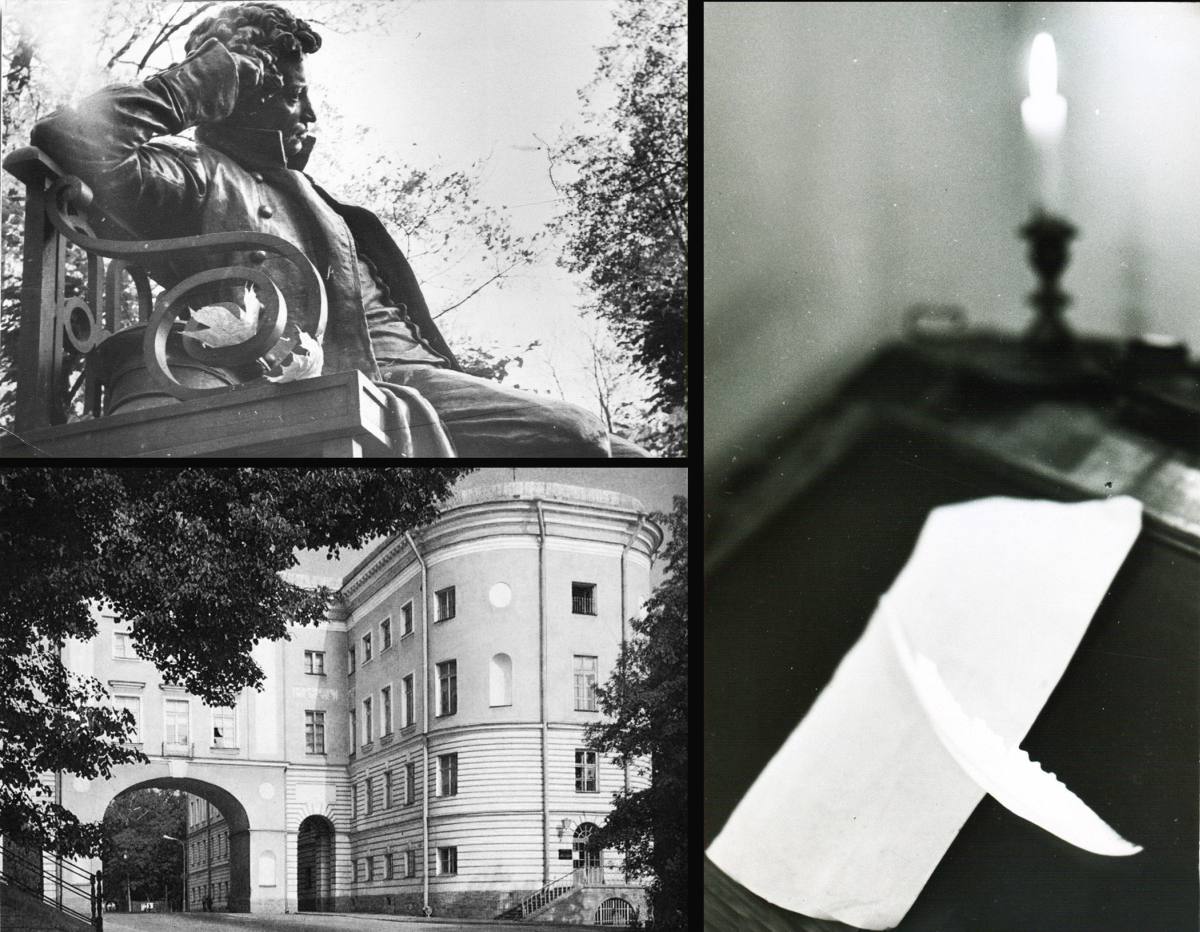

ОДНАЖДЫ любезные сотрудники Лицея разрешили мне прийти сюда за час до открытия…

Пять шагов в длину, полтора — в ширину: это его комната, его дортуар. Над дверью — чёрная табличка: «№ 14. Александр Пушкин». Дверь с решёткой и зелёной занавеской, за которой — железная кровать, комод, стол для умывания, конторка. На конторке — подсвечник, специальные ножницы, чтобы снимать нагар, чернильница, песочница. И гусиное перо. И бумага… Ведь хорошо знаю, что не те самые, не подлинные, не ЕГО предметы, но всё равно у горла — комок, особенно когда девушка из музея зажигает над этим пером, над этим листком бумаги свечу…

Как же мала его спаленка! Намного уже, чем и у соседа — Пущина, с которым делил одно окошко, и у Матюшкина, и у Вольховского… Наверное, на целый метр уже — такова толщина глухой стены, к которой примыкает. Не зря же сам он называл свою обитель — «монастырь», «келья». И грустно писал сестре: «Всё тихо в мрачной келье…» Напротив, в номере 36-м, где жил Костенский, тоже этой стеной всё сдавлено, но там хоть света побольше: окно выходит в сад, а сюда, к Пушкину, солнце заглядывает совсем чуть-чуть, только на самом закате, потому что упирается его окошко прямёхонько в четыре этажа дворцового флигеля. Флигель — при церкви, и если, присев на широкий подоконник, придвинуться к самому-самому стеклу, то в верхнем левом его углу можно разглядеть золотые купола. Но он, зорким глазом, наверное, тянулся отсюда туда, где чуть-чуть проглядывалась узенькая полоска Садовой улицы: не появится ли, наконец, Катенька Бакунина? И, раскрыв дневник, давал волю чувствам: «… поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — её не было видно! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с ней на лестнице, — сладкая минута!..»

* * *

ПОСЛЕ спустился я в парк… И вновь, в который уже раз, подумалось: будь здание Лицея расположено не в Царском Селе, не среди этих парков, будь оно вписано во флигель не Екатерининского дворца, а, допустим, Зимнего, то есть в какую-то городскую обстановку, то тогда наверняка потерялось бы три четверти того, чем являлся Лицей для его воспитанников, чем он является для всей русской культуры…

Помните: «В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал…» Не «в стенАх», а именно — «в садах Лицея»… Когда Анна Андреевна Ахматова представляет Пушкина, она говорит: «Смуглый отрок бродил по аллеям, у озёрных грустил берегов…» — это опять парк… А если вспомнить, как Лицей распланирован, как, например, выглядят спальни воспитанников: там ведь стены не доходят до потолка. Ночные беседы Пушкина и Пущина мог подслушать каждый, для настоящей интимности условий не существовало. В библиотеке тоже не было уголка, куда можно забиться с книгой. Так же — и в актовом зале, и в классах… Вот и получается, что воспитание — духовное, душевное, эмоциональное — шло именно в парке, где всё ненавязчиво, где можно и разбежаться, и уединиться, и прикоснуться к истории Отечества…

«В тени густой угрюмых сосен воздвигся памятник простой…» — он, известно, гордился этим Кагульским обелиском, Чесменской колонной, тоже восславившей русское оружие, и другой колонной, Морейской, на которой значится: «… крепость Наваринская сдалась Бригадиру Ганнибалу…» А ведь бригадир Иван Абрамович Ганнибал — его двоюродный дед… А рядом — Большой пруд, где «с тополем сплелась младая ива и отразилась вся в кристалле зыбких вод…» – здесь, на берегу, ему, наверное, славно мечталось… Рядом — ступени Камероновой галереи: «В безмолвии огромные чертоги, на своды опершись, несутся к облакам…» Да, здесь трудно было не писать стихи, не быть причастным к искусству… Здесь трудно быть низменным душой… Для совершения подлости ведь тоже должны быть соответствующие условия… А когда всё вокруг взывает к каким-то благородным чувствам, к возвышенным отношениям, к воспоминаниям о славных моментах русской истории, просто к мыслям о том, как прекрасна природа, то при всём этом трудно не вырасти человеком с чистыми помыслами и «души прекрасными порывами»… Если же ты не такой, то, во всяком случае, всю жизнь будешь знать, что в идеале человек должен быть благороден и возвышен…

Не случайно именно здесь, именно в этом благословенном уголке, возникла «лицейская республика», «святое братство», которому Пушкин и его друзья оставались верны всю жизнь. Конечно, корпорация лицеистов — явление удивительное, и именно Пушкину суждено было стать её душой. Помните: «Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я!..» Святой огонь «лицейского братства» был зажжён этими мальчиками друг для друга на всю жизнь. Они расставались под «Прощальную песнь» — на мелодию их учителя музыки Теппера де Фергюсона и на стихи Антона Дельвига:

Шесть лет промчались, как мечтанье,

В объятьях сладкой тишины,

И уж Отечества призванье

Гремит нам: «Шествуйте сыны!»…

За несколько дней до этого, в парке, в одном из укромных мест, соорудили холмик, обложили его дёрном и установили мраморную доску с надписью по латыни: «Гению места», то есть — Доброму духу лицейских садов, про который ещё при жизни поэта станут говорить, что это — памятник Пушкину. Да, и в радости они были рядом, и в беде. Поэтому Пушкин, рискуя своим благополучием, напишет в Сибирь узнику Пущину: «Мой первый друг, мой друг бесценный!..» Поэтому спустя годы, узнав о гибели друга, Пущин воскликнет: «Если бы я был на месте Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я нашёл бы средство сохранить поэта-товарища, достояние России…»

* * *

ЗА ТРИДЦАТЬ три года существования Царскосельского Лицея его окончили двести восемьдесят шесть человек, в том числе двести тридцать четыре — по гражданской части, пятьдесят — по военной, двое — по флотской. Многие из них пополнили ряды чиновной знати Российской империи, становились министрами, дипломатами, сенаторами, членами Государственного совета (министр иностранных дел князь Александр Горчаков, дипломат Николай Корсаков, другие). Чиновной карьере научную деятельность предпочли среди прочих Константин Веселовский, Яков Грот, Николай Данилевский. Однако историческую славу Лицею принесли прежде всего выпускники 1817-го: поэт Антон Дельвиг, адмирал Фёдор Матюшкин, декабристы Вильгельм Кюхельбекер и Иван Пущин, генерал Владимир Вольховский. Ну а Александр Сергеевич Пушкин прославил Лицей на весь мир…

Нет, совсем не случайно 19 октября 1825 года, обращаясь из вынужденного уединения в Михайловском к бывшим своим однокашникам, он воскликнул:

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен —

Неколебим, свободен и беспечен,

Срастался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина

И счастие куда б ни повело,

Всё те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село…

* * *

БОЖЕ, как трудно всякий раз покидать Сады Лицея… Это моё чувство вполне разделял Фёдор Иванович Тютчев:

Осенней позднею порою

Люблю я царскосельский сад,

Когда он тихой полумглою

Как бы дремотою объят…

И Иннокентий Фёдорович Анненский:

Там всё, что навсегда ушло,

Чтоб навевать сиреням грозы.

Скажите: «Царское Село» —

И улыбнёмся мы сквозь слёзы…

Здесь когда-то повстречались гимназисты Николай Гумилёв и Анечка Горенко:

В ремешках пенал и книги были,

Возвращалась я домой из школы.

Эти липы, верно, не забыли

Нашу встречу, мальчик мой весёлый…

Потом, уже на закате жизни, Анна Ахматова признается:

Полстолетья прошло… Щедро взыскана дивной судьбою,

Я в беспамятстве дней забывала теченье годов —

И туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою

Очертанья живые моих царскосельских садов…

А памятник, изваянный Робертом Бахом, был открыт 15 октября 1900 года.

Мой безвременно покинувший этот мир верный друг со студенческой поры, замечательный поэт Илья Фоняков о нём сказал:

Баловень лицейской лёгкой славы,

Спутник Батюшкова и Шолье,

Арапчонок смуглый и курчавый,

Он присел на бронзовой скамье.

И в тени пятнистой и неяркой,

Взглядом провожая облака,

Под листвой дряхлеющего парка

Молодым остался на века…

О том, как открытие этого монумента происходило, я в середине 70-х узнал от моего доброго московского знакомого — тогда почти столетнего писателя-пушкиниста Арнольда Ильича Гессена. Оказывается, в тот осенний день, приехав сюда на торжество по поручению Власа Дорошевича, дабы дать отчёт в газету «Россия», он, начинающий репортёр, пообщался в числе прочих и со старшим сыном поэта — 68-летним Александром Александровичем. Услышав такое, я вздрогнул: что же это получается: выходит, от меня до Пушкина — всего лишь три рукопожатия!

А дед Ильи в пушкинском Лицее преподавал — правда, находился тогда Лицей уже не в Царском Селе, а в Петербурге, на Каменноостровском проспекте, и был переименован в Александровский. Но к мальчику на бронзовой скамье лицеисты вместе с преподавателями всё равно приезжали…

В 1917-м, сразу после октябрьского переворота, дворянское учебное заведение закрыли. О судьбе последних лицеистов известно немного: часть из них записалась в добровольческую армию, кто-то эмигрировал. Те же, кто остался, по давней традиции ежегодно собирались в день рождения Лицея, 19 октября. Спустя время этот факт, а также панихиды, которые бывшие лицеисты служили по царской семье, ОГПУ инкриминировало им как «антисоветскую агитацию». По сфабрикованному в 1925-м «Делу № 194 Б», или «Делу лицеистов», арестовали свыше ста пятидесяти человек. Двадцать шесть расстреляли, остальных отправили на Соловки, где они, почти все, свои дни закончили…

* * *

РОВНО полвека назад, дорогой читатель: в 1971-м, 19 октября, я со страниц «Смены» бросил клич — этот Святой День отмечать всем миром! Очерк перепечатала «Комсомольская правда». Мой призыв читатели поддержали горячо — и такой праздник стал 19 октября происходить здесь ежегодно. Поэтому мне особенно дорого, что в Официальном свидетельстве Российской Академии наук и Международного Астрономического союза о присвоении (что, кстати, случилось впервые за всю историю питерской журналистики) моего имени малой планете Солнечной системы № 11792 значится:

«За инициативы по реабилитации исторической правды и созданию новых культурных традиций, в частности, ежегодного празднования Пушкинского Дня Лицея, получившие общественное признание».

Правда, права быть участником такого события за все прошедшие годы почему-то не удостоился…

* * *

И ВОТ теперь, в день лицейского 210-летия, снова иду под небом, которое светило «смуглому отроку», под липами, которые ему шептали, над водами, в которые он смотрелся… И мысленно говорю спасибо разным хорошим людям: Николаю Павловичу Анциферову — когда-то в безобразно перестроенном и варварски запущенном здании Лицея он первый стал выяснять, как же раньше всё тут выглядело и где находился «дортуар» юного поэта; неизвестным девушкам-строителям — в сорок четвёртом, сразу же после освобождения Царского Села от фашистов, они первым делом залатали кровлю над его спаленкой и вставили стёкла в его окне; и прежним, и нынешним сотрудникам музея тоже великое спасибо за святое их дело! Ведь вся их жизнь — как ещё одно воплощение старого лицейского девиза: «Для Общей Пользы».

он присел на бронзовой скамье…»

Вот он — Лицей…

ЕГО перо, ЕГО конторка…

Фото Льва Сидоровского