![]()

Начальник Александровского централа развлекался: «Знаешь, чем я отличаюсь от того, кто был тут хозяином до революции?» — «Понятия не имею». — «Тот мог тебя повесить без суда и следствия, а я — только расстрелять»… К счастью, узник дожил до 1954-го, когда его освободили «за отсутствием состава преступления»…

Вспоминая…

О Всеволоде Иванове, Савелии Лапицком и о Елене Мазаник

Лев Сидоровский

29 ОКТЯБРЯ

29 ОКТЯБРЯ

КОМСОРГ ИЗ БЛОКАДЫ

Сегодня, в День рождения комсомола,

мой рассказ — о трагической судьбе

вожака ленинградской молодёжи

Всеволода Иванова

КОГДА ЕГО уводили, улыбнулся через боль:

— Не беспокойся, Лёлечка, всё выяснится. Ничего плохого я не сделал…

И ушёл. Навсегда…

Ольга Николаевна протягивает фотографию:

— Вот какой он был у меня. Красивый…

И, правда, красивый — вглядись, дорогой читатель, в это романтичное лицо… На другой стороне снимка — некрасовские строки, выведенные её рукой: «Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!»…

* * *

ТОГДА, тридцать три года назад, в Институте истории партии Ленинградского обкома КПСС я обнаружил папку с его «личным делом», где среди прочих документов хранилась и «Автобиография»:

«Родился в 1912 году в предместье гор. Киева, дер. Звенигородка, в семье сельского учителя. В 1914 г., когда отец был на войне, переехал вместе с братом и матерью в Москву, к отцу матери (моему деду). После смерти деда меня определили в детдом № 21 Замоскворецкого района, потому что мой отец, мать и брат ушли на фронты Гражданской войны. В 1920 г., попав под дурное влияние группы ребят детдома, я ушёл из него и стал бродяжничать. Беспризорничал до 1925 г., когда меня разыскал брат Игорь…»

Вот, оказывается, какие первоначальные «университеты» — детдом, бродяжничество — были у этого, по свидетельству многочисленных моих собеседников, когда-то хорошо знавших Всеволода, высокодуховного, интеллигентного человека…

«… В 1927 г. стал работать на госмельнице № 3 в г. Киеве, вначале — учеником слесаря, потом — слесарем. В августе 1930 г. приехал в Ленинград, к брату, который служил на Балтфлоте (Кронштадт). Работал слесарем на фабрике «Рабочий». В августе 1931 г. меня направили учиться в Институт связи, который в декабре 1936 г. закончил по специальности инженер-электрик дальней связи. Получил назначение заведующим научно-исследовательским сектором Института связи, где продолжаю работать сейчас. В комсомол вступил в 1927 г., член ВКП (б) с декабря 1931 г…»

* * *

КОГДА ОЛЯ училась на втором курсе, её избрали в институтский комитет комсомола. Возглавлял комитет Всеволод. Вот так и свела их пресловутая «общественная работа», подарившая сначала дружбу, а потом — любовь…

И вот спустя долгие годы, в 1988-м, перелистывая альбом с чудом сохранившимися немногими общими их снимками (спасибо родным и друзьям — сберегли, ведь собственный-то семейный архив тогда, в 1949-м, тоже «арестованный», бесследно сгинул), Ольга Николаевна мысленно возвращалась а далёкую юность:

— На него просто нельзя было не обратить внимание: в светлых глазах постоянно вспыхивают огоньки, над высоким чистым лбом — русые пряди… Сколько он знал наизусть стихов Пушкина, Тютчева и «запрещённого» в ту пору Есенина… Навеки врезалось в сердце: белая ночь над Стрелкой Елагина острова, цветёт сирень, и он тихо читает: «Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком…» У букинистов мне на день рождения приобрёл изумительный есенинский сборник — с берёзками на обложке, а ещё — «Евгения Онегина» с акварелями Самокиш-Судковской. Конечно, с деньгами для подарков и вообще для жизни было туго, поэтому часто грузил с друзьями баржи в порту. Или приятели «делали народ» на сцене Малого театра оперы и балета: участвовали в массовках… А потом Всеволод вёл меня на «Иоланту» или в Большой зал, на концерт Пантофель-Нечецкой… Во многом благодаря ему, в институте почти каждую субботу происходили потрясающие вечера отдыха: танцевали, без преувеличения, до утра! С такой же регулярностью и напористостью вытаскивал всех на лыжню. Сам был очень спортивен, отлично плавал, занимался в аэроклубе…

Олин отец, Николай Павлович Павлов, начальник связи Ленинградской областной милиции носивший в петлицах три шпалы, занимал с семьей казённую квартиру, которая располагалась там же, где и милицейское управление: на Дворцовой площади, в восточном корпусе знаменитого здания Главного штаба. Таким образом, без пропуска в гости было не проникнуть. И вот однажды, в очередной раз, выписав в бюро пропусков у сурового дежурного необходимый документ, Всеволод пришёл к Олиным родителям просить руки их дочери. Растерявшаяся Александра Фёдоровна радостно всхлипнула, а Николай Павлович, улыбнувшись в гренадёрские усы, обнял визитёра: «Не возражаю. Только больше не прыгай». Он имел в виду прыжки с парашютом, которыми очень увлекался будущий зять, но Всеволод развёл руками: «А вот это не обещаю».

Диплом, «чтоб жениться инженером», защитил на три месяца раньше срока. В феврале 1937-го закончила учёбу и Оля — тоже с отличием, её даже оставили в аспирантуре. И сразу же помчались в загс, а потом — в фотоателье. Смотрю на снимок: смеющиеся, счастливые… На обороте — размашисто: «А вот мы и поженились! 25 февраля 1937 года».

* * *

ИМ ДАЛИ комнату не Петроградской стороне. Обычно днём друзья-аспиранты занимались там, у Оли, — Юля Брунина, Лёва Ионтов, Сеня Милейковский, Олег Соболев, Лёва Писаревский… Возвращался с работы Всеволод, с порога вопрошал «грозно»: «Опять парни в доме?!» Тут же «смягчался»: «Ну ладно… Лёль, где синий кувшин? Пусть Сенька бежит за пивом…» Поедали традиционные сосиски, на патефонном диске кружился модный фокстрот «Рио-Рита»… Они ему — о своих проблемах, он им — о своих заботах… Часто пели его любимую: «Каховка, Каховка, родная винтовка…»

* * *

ИЗ «Автобиографии»:

«…15 XI 1937 г. я избран секретарём парткома Института связи… Имею ряд научных работ, из которых часть внедрена в РККФ (Рабоче-Крестьянском Красном Флоте — Л. С.) и авиации. Кроме того, преподаю курс дальней связи на старших курсах. Работаю над сдачей кандидатского минимума и написанием диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Стараюсь систематически читать художественную, политическую, техническую литературу. В области приобретения военной специальности работаю над совершенствованием себя как лётчика (изучаю историю и технику авиации)… Имею звание пилота-любителя и инструктора парашютизма (имею 15 прыжков)…»

Лев Иосифович Ионтов мне рассказывал:

— В тридцатые годы, приходя а свой ЛЭИС, мы часто недосчитывались в аудиториях некоторых студентов, преподавателей, даже административных и партийных руководителей… Ориентироваться и вырабатывать для себя линию поведения было очень сложно… Увы, многие считали: «Раз арестовали, значит, что-то есть…». Не раз нас принуждали задним числом исключать из комсомола наших товарищей. Однако у секретаря комитета ВЛКСМ Всеволода Иванова была почти крамольная по тем временам позиция: «Не торопиться». Как-то стало известно, что исчез начальник коротковолновой радиостанции, студент по фамилии, кажется, Товмасян. Его обвинили в связях через эфир с врагами страны за рубежом. Вызвали в комитет его приятельницу и, по заведённому тогда порядку, стали предлагать отказаться от «такого друга». Она не согласилась. Кто-то предложил: «Гнать её из комсомола!» Иванов опять сказал: «Давайте не торопиться». И вдруг через месяц Товмасян появляется (крайне редкий тогда случай): обвинение не подтвердилось, вопрос о девушке тоже отпал сам собой… Во время учебы особенно хорошо Севе давались общественные дисциплины: помогал другим осваивать диамат, истмат, политэкономию… И ходить с ним по Эрмитажу было одно удовольствие: «экскурсия» проводилась на самом высоком уровне! Мы только удивлялись, откуда у Севы такие искусствоведческие знания?.. Будучи секретарем парткома, он не давал директору никаких шансов «подмять» себя. Спорные вопросы чаще всего решались в пользу студентов и учебного процесса… Занимал высокий пост, а с людьми оставался всё таким же простым, приветливым… Когда у меня родился сын, Сева послал жене в роддом трогательную записку с пожеланием вырастить «настоящего советского богатыря». В компании друзей много и удачно острил, умел лихо сплясать «русскую»,..

* * *

НА ОЧЕРЕДНОМ снимке — Оля и Всеволод в пене морского прибоя… Почтовая открытка:

«8 VIII 38 г. Уважаемый Николай Павлович, Александра Фёдоровна и Зина! Шлю вам всем боевой привет! Вот уже восемь дней мы с Лёлей в Новом Афоне. Очень много купаемся и загораем. Новый Афон — одно из лучших мест в СССР, которые я видел. Красота просто исключительная…»

«25 VIII 38 г. … Соскучились по Ленинграду и по всему ленинградскому здорово. Хочется скорее быть дома. Когда увидимся, подробно расскажем о впечатлениях. Всеволод».

Снимок из 1938-го: делегация ЛЭИС на районной комсомольской конференции. Всеволод — в первом ряду, среди «начальства». Неподалёку — Оля…

Из характеристики, подписанной 12 ноября 1939 года директором и заместителем секретаря парткома Ленинградского электротехнического института связи:

«… Обладая большой инициативой и широкой политической и технической эрудицией, Всеволод Николаевич Иванов сумел организовать весь коллектив института на выполнение насущных задач, завоевал наше уважение…»

Вероятно, характеристика понадобилась, когда вдруг было предложено избрать его, двадцатисемилетнего, вторым секретарем Куйбышевского райкома партии.

Теперь домой приходил очень поздно: по обычаю, заведённому в самом главном кремлёвском кабинете, руководители всех прочих учреждений, более — менее высоких, и партийных, и хозяйственных, как говорится, «от Москвы до самых до окраин», вынуждены были тоже задерживаться за своими рабочими столами глубоко за полночь… Рвался ли он на эту должность? Нет, даже совсем наоборот — всегда мечтал о научной работе, о преподавании, но раз уж так выпало, за новое дело взялся всерьёз — со всей силой недюжинного своего интеллекта, со всем, так сказать, «жаром души», впрочем, для его натуры это было столь же естественно, как, например, дышать или делать утром мощную физзарядку… Причём при всей «замотанности» его внешний вид оставался всё таким же элегантным (брат-моряк привёз из Англии в подарок моднейший коричневый костюм, который на секретаре райкома сидел великолепно), а в его отношении к людям, слава богу, ничегошеньки не появилось от, увы, так часто встречавшейся среди партийных функционеров чванливости…

И вдруг заявляется однажды:

— Лёля, меня снова забирают в комсомол, первым секретарем обкома и горкома… Я было засопротивлялся, но Алексей Александрович Кузнецов поднажал, обезоружил, убедил. Так что, получается: здравствуй, вторая молодость!

Впрочем, тут Всеволод сам себя немножечко обманывал: у него и первая-то молодость была ещё в самом разгаре…

* * *

В СУББОТУ, 21 июня, Оля с работы его так и не дождалась. А утром, часов в шесть, — телефонный звонок: «Высылаю машину. Агафонов всё передаст. Встречай». Быстро собралась. У ворот уже ждала «эмка». Шофёр протянул записку: «Лёля, началась война. Забирай своих с дачи. Больше машину дать не смогу».

Катили по Приморскому шоссе. Мелькали Лахта, Лисий Нос, Сестрорецк… Беззаботные дачники тянулись к пляжам, и Оле очень хотелось крикнуть им: «Остановитесь, война!»

С этого утра она видела мужа чрезвычайно редко.

* * *

КАК поведать обо всех его заботах тех дней и ночей? Попробую очень сухим языком цифр. По данным только на 6 июля, в Ленинградское народное ополчение вступили двадцать тысяч коммунистов и восемнадцать тысяч комсомольцев. К 1 октября девяносто три тысячи комсомольцев, то есть — более сорока процентов состава городской организации ВЛКСМ, уйдут на фронт. К тому же свыше двух тысяч юных земляков будут воевать в партизанских отрядах.

Вот информационное сообщение городского комитета комсомола о работе лишь за первые десять военных дней:

«… В помощь органам милиции выделены 15 872 комсомольца. Направлены на спецстроительство 10 886 комсомольцев и молодежи. Направлены на рытьё траншей 70157 человек. Направлены в помощь РСКК 1730 девушек. В противодесантные отряды отобраны 7879 комсомольцев. Работали по проверке, подготовке бомбо — и газоубежищ 3845 комсомольцев. Работали по эвакуации детей 2136 комсомольцев. Работали в порту по перегрузке дров, песка и цемента и прочего 5777 комсомольцев и молодежи. Стали донорами 206 комсомольцев. Направлены в сандружины 1734 девушки. Направлены на постоянную работу в госпитали 650 девушек…»

С 12 июля на заводах возникло движение «двухсотников». Повсеместно создавались комсомольско-молодёжные бригады, систематически перекрывавшие установленные задания… Ширился сбор средств в «фонд обороны»…

Вот всеми этими и ещё многими другими, столь же необходимыми, не терпящими никаких отлагательств делами с первого же ратного июньского утра был круглосуточно озабочен вожак ленинградской комсомолии и его многочисленные помощники: Иван Сехчин, Иван Бучурин, Александр Гольдин, Иван Воронин, Мария Прохорова, Евдокия Фёдорова, Всеволод Чернецов — впрочем, всех не перечислишь…

Ольга Николаевна вспоминала:

— Когда город оказался в осаде и начались систематические артобстрелы, Всеволод всякий раз после очередного артналёта на наш район звонил: живы ли? Наша небольшая квартирка у Пяти углов, к счастью, отапливалась печью, и это в первую блокадную зиму спасло. На растопку пошла вся мебель, а книги сохранили… Мои папа и мама перебрались под нашу крышу: всё равно Всеволода там не бывало — жил в своём рабочем кабинете… Защитив перед войной кандидатскую диссертацию, я работала в институте ассистентом, на кафедре телефонии. В блокаду меня избрали секретарём парторганизации. Конечно, силы от голода и холода иссякали. Нередко той зимой отправлялась в долгую дорогу (узенькая тропка среди сугробов, в которых — замёрзшие трупы) — через Марсово поле, Кировский мост, на улицу Куйбышева, где в бывшем Дворце Кшесинской находился штаб ленинградской комсомолии. Смотрела на Всеволода: боже, как похудел, как суров его облик в военной форме… Он тоже старался меня поддержать: экономил из своей пайки кусочек хлеба, угощал жмыхом… Помню, 7 ноября, в полдень, слушала на Невском, у чёрного раструба репродуктора, радиомитинг, посвящённый двадцать четвёртой годовщине Октября. И вдруг — голос Всеволода…

Из того его выступления:

«… Три четверти всего состава ленинградской организации ВЛКСМ, цвет её, сражается на передовых позициях. Больше половины комсомольцев и комсомолок, работающих на производстве, стали «двухсотниками»… Будем же, не жалея сил и крови, драться с врагом за нашу Родину, за нашу молодость! Вперёд, молодые защитники города Ленина! Смерть немецким мерзавцам! Да здравствует Победа!»

И свою очень эмоциональную статью, посвящённую неотложным задачам комсомольских организаций, опубликованную в молодёжной «Смене», пожалуй, в самую трудную пору, 4 декабря 1941 года (между прочим, доклады, статьи для газеты, тексты выступлений непременно писал сам), Всеволод Иванов тоже закончил страстным заклинанием, обращённым к юному ленинградцу: «… Береги Родину! Борись за неё — во имя своего счастливого будущего, во имя Победы!»

Он жаждал Победы, делал для её приближения всё возможное: комсомольский противопожарный полк, знаменитые бытовые отряды, снайперское движение — Всеволода хватало на многое… В годы блокады для руководства комсомольскими организациями фронтовых и прифронтовых районов и городов области в Тихвине был создан второй обком комсомола. И Иванов успевал управлять его действиями, добираясь туда на самолете или по «Дороге жизни»… И забота о партизанском движении в области тоже лежала на его плечах…

А сколько поступало на его имя просто личных просьб, не выполнить которые опять-таки считал для себя невозможным. Например, у ветерана Великой Отечественной Григория Петровича Псакяка сохранилась почтовая открытка, отправленная Всеволодом 19 августа 1942 года ему на Волховский фронт:

«Уважаемый тов. Псакян! Ваше второе письмо получил 11.VIII.42. На первое не мог ответить, так как был более чем перегружен. Кроме того, был в отъезде много раз за это время. Ваш брат почти здоров и жив, сейчас уехал в Казань с больницей — находится в больнице потому, что ещё не вполне окреп. Хотя чувствует себя много лучше! Адрес больницы сообщит на завод, и тогда я перешлю его Вам. Желаю успеха в скорейшем разгроме врага. Уважающий Вас В. Иванов».

Григорий Петрович пояснил мне, что обратился тогда с фронта за помощью к первому секретарю Ленинградских обкома и горкома ВЛКСМ, обеспокоенный болезнью брата, который работал на одном из блокадных предприятий. И в своих ожиданиях не ошибся.

Готовя этот очерк, я встретился с теми, кто знал Всеволода в ту пору лично. Многие отмечали его гражданскую смелость, независимость суждений, полемический талант. Например, однажды, когда во время его отчёта на бюро горкома партии, кто-то бросил некомпетентное замечание, Иванов мгновенно парировал фразой из любимой поэмы Шота Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны…» И эта, не знакомая присутствующим его формула сразу стала крылатой…

Пенсионер Фаина Сергеевна Октябрьская мне рассказывала:

— Я работала секретарём горкома комсомола. Обладая огромной самодисциплиной, Всеволод и от нас сурово требовал точности, порядка. В то же время к товарищам был очень заботлив… В декабре сорок третьего у меня родился сын. Эвакуироваться отказалась: муж — на фронте, в общем, досталось крепко: как разорваться между горкомом и грудным малышом? Иванов нашёл выход: «Забирай своего Витьку в горком и живите тут вместе». Дали нам комнатку. Кто свободен, тот Витьку и нянчил. Когда шло бюро, Всеволод, бывало, сам мне показывает на часы: «Пора кормить парня!»

Пенсионер Бася Яковлевна Марголина:

— В ту пору я была инструктором Василеостровского райкома комсомола по борьбе с детской безнадзорностью… Конечно, первая зима измучила всех крепко и меня скрутила… Как-то в марте сорок второго Иванов пригласил работников райкома на собеседование. Ели добрались: пешком же… В конце попросил задержаться нашего секретаря Ситникова. Потом Анатолий признался, что, только я вышла за дверь. Иванов вздохнул: «Марголина выглядит совсем плохо. Надо что-то делать…» И не успокоился, пока не определил меня в стационар, где уже через пять дней я стала способной работать дальше. В общем, спас…

Василиса Панкратьевна Кулик-Ремезова в блокадные годы была заместителем редактора газеты «Смена»:

— Для сменовцев Всеволод являлся первым помощником. Сколько тем он нам предложил! Например, именно от него журналисты узнали о тридцати девяти Щёкиных: сама почти ещё девочка, Вера Щёкина подбирала в стылых квартирах осиротевших малышей, приносила в детский дом и каждому давала свою фамилию… Иванов в работе не терпел никаких проволочек, это был человек — вихрь. Однажды звонит: «Жди, сейчас буду». Врывается в редакцию: «Едем на Мытнинскую набережную, в студенческое общежитие!» По дороге рассказал: «Девчата там ещё держатся, а парни совсем сникли. Им надо идти на Неву за водой, отстоять очередь за хлебной пайкой, а они лежат, не двигаются. Будем спасать…» И ведь спас! Нашёл такие щемящие слова, такие пронзительные примеры из блокадной жизни, что парни — буквально через «не могу» — вновь обрели силы… Помню, как на передовой, в землянке, после рассказа Всеволода о ленинградских ребятишках-калеках, лечащихся в детском госпитале (кстати, созданном в помещении больницы имени Раухфуса при его поддержке), молоденький солдат сквозь слёзы выдохнул: «Утром — в бой, так отомстим за них!» Летом сорок второго, возвратившись из Партизанского края, где сражалось много молодых мстителей, Иванов распорядился срочно наладить именно для них специальные выпуски «Смены». И семь тысяч специальных сменовских экземпляров дважды в месяц стали доставляться самолетом за линию фронта… Удивительно, что даже когда составлялось радиообращение женщин Ленинграда к воинам, многие слова, бьющие в самое сердце, подсказал тоже он, Всеволод…

* * *

В НАЧАЛЕ СОРОК ТРЕТЬЕГО он писал своей бывшей коллеге по партийной работе, эвакуированной в Энгельс:

«… Общая обстановка, безусловно, во много раз лучше, несравненно лучше, чем в прошлом году, во всех отношениях. Самое же главное то, что и мы — уже не те, что были, и «они» (здесь я имею в виду фашистскую сволочь!) не те: соотношение и моральных, и материальных сил — в нашу пользу. Бесспорно! Вообще говоря, мы тут «фрицам» и «гансам» и т.д. даём духу порядочно и, видимо, будем давать духу впредь еще больше… Живу я весьма бурно. Разумеется, много работы. Сплю минимальный период, т.е. 3–4 часа в сутки. Чувствую себя хорошо, бодр, хотя что-то лёгкие начинают последнее время шалить. Седею здорово. Вот так, как будто, и всё. Лёля работает, духом бодра. Я переехал на другую квартиру: Кронверкский пр., 23. кв. 100. Посылаю тебе последнюю свою фотокарточку — вид злой. Верно? Пусть этот год будет годом окончательного разгрома фашистских орд…»

Что ж, начало сокрушения гитлеровской блокады случилось совсем скоро, спустя всего лишь две недели… Но сколько было впереди ещё боёв, лишений, потерь… Не обошла беда стороной и семью Всеволода. В апреле сорок четвертого он сообщает Олиной сестре, эвакуированной в Орск:

«Зиночка! Долго я думал, писать тебе или нет о большой беде. Николай Павлович после тяжёлой болезни сердца 5 марта умер… Перенеси это тяжёлое известие стойко и не убивайся… Не утешаю тебя. Понимаю, что слова утешения будут недостаточные для того, чтобы смягчить горечь тяжёлой утраты. Будь тверда и сильна духом. Решил я тебе написать о смерти Николая Павловича не только потому, что узнать тебе об этом всё же лучше до того, как ты выйдешь на перрон ленинградского вокзала и будешь ждать Николая Павловича, а тебе скажут, что он умер, но и потому, чтобы меньше терзать Александру Фёдоровну, которая горюет очень сильно… А её здоровье и нервы надо беречь… Если я поступил неправильно — прости. Но я уверен, что прав. Желаю тебе бодрости и сил в тяжёлом горе…»

Всё в этом письме Всеволода — его: и такт, и нежность, и сила… Да, случалось, знали его в деле и другим: резким, даже весьма крутым, но при этом никогда никого, пользуясь своим высоким положением, как говорится, «не подставил», не смял, не столкнул в пропасть. Подобные повадки были совсем не в его правилах, совсем не в его натуре…

Когда в ноябре сорок четвёртого он стал секретарём по пропаганде Ленинградского горкома партии, другой секретарь горкома, Бадаев, подписал такую характеристику:

«Тов. Иванов как секретарь ОК и ГК ВЛКСМ, вёл большую работу по руководству партизанским движением в Ленинградской области… Имеет широкий политический кругозор. Отличительной чертой его является высокий уровень общей культуры, умение постоянно совершенствовать свои знания. Тов. Иванов инициативный и требовательный руководитель, обладает большими организаторскими способностями…»

Спустя всего пять месяцев — вызов в Москву. На должность второго секретаря ЦК ВЛКСМ.

— Представьте, — воскликнула в этом месте своего рассказа Ольга Николаевна, — в Москву мы приехали в День Победы! Этот счастливейший день в жизни Родины, казалось бы, и нам на новом месте сулил только хорошее, но вышло, увы, совсем иначе. Вообще-то Сева своим новым назначением тяготился, потому что трудно ему было сработаться с первым секретарем ЦK Михайловым… В феврале сорок девятого пришло с невских берегов известие о грозном выступлении на объединённом пленуме Ленинградских обкома и горкома ВКП (б) Маленкова, заявившего no поводу «антипартийных действий» члена ЦК ВКП (б) Кузнецова и кандидатов в члены ЦК ВКП (б) Родионова и Попкова… В злобных выражениях упоминались и другие, близкие нам имена… Чувствовалось: снова заваривается что-то страшное… (Помню, как в тридцать восьмом Сева не мог примириться с тем, что Косарев объявлен «врагом народа»; как терзался, когда арестовали давнего нашего друга, только что возглавившего Куйбышевский райком комсомола, Сашу Зерницкого). И теперь сразу помрачнел лицом: «Неужели опять?»

В апреле Иванов выступил на XI съезде комсомола с докладом об изменениях в Уставе… Уже были освобождены от должностей Попков (отправленный «на учёбу» в Москву, он теперь часто гостил у Ивановых) Кузнецов, Воз — несенский, Родионов и другие… Потом, вслед за Капустиным, их всех арестуют… Всеволода неожиданно перевели а аппарат ЦК партии, инспектором…

— Тридцать первого августа, — продолжила Ольга Николаевна, — после безрадостного отдыха мы вернулись из Сочи. Назавтра с работы Сева заявился темнее тучи. Сказал, что табличка с его именем на двери кабинета уже снята, служебный пропуск отобрали… Вызвали в Комитет партийного контроля. Шкирятов кричал: «Почему ты, секретарь по пропаганде горкома партии, никак не реагировал, когда в Ленинграде на праздничной демонстрации несли портреты Кузнецова?!» Забрали партийный билет… Не находя себе места, уже чувствуя над головой занесённый топор, Сева тем не менее каждый день стал ездить в «Ленинку»: писал документальную повесть об изобретателе радиосвязи Александре Попове. Некоторый опыт подобной работы приобрёл раньше, в Ленинграде, когда готовил диссертацию, посвящённую истории комсомола и одобренную самим академиком Тарле…

Ночью четвёртого ноября у подъезда их дома на Беговой улице остановился «чёрный ворон», вошли двое. Предъявили ордер на арест, И она услышала его последние слова:

— Не беспокойся, Лёлечка, всё выяснится. Ничего плохого я не сделал…

* * *

ИЗ копии протокола, составленного в ту ночь, я, в частности, узнал, что среди изъятого «для доставления в МГБ СССР» были медаль «За оборону Ленинграда» и книги: «на русском языке — 919 штук, на иностранных языках — 75 штук». Всеволод знал немецкий и немного хуже — английский… В конце протокола значилось: «После произведения обыска опечатано 3 комнаты печатью МГБ СССР № 3. Подполковник Лагин И. С., капитан Воронов А. С.».

Утром Ольга выяснила, что Сева — в Лефортовской тюрьме. Поспешила туда с передачей. Запомнилось: рядом с тюрьмой — испытательная башня авиазавода, и всё время дико ревут авиационные моторы… Едва держась на ногах, вернулась на Беговую. Столкнулась в подъезде с соседями, которые раньше не раз бывали у них в гостях: с секретарями ЦК ВЛКСМ Шелепиным, Романовым, редактором «Комсомольской правды» Бурковым — и никто с ней не поздоровался. Почему-то и встреч с её племянницей Алечкой «дядя Саша», «дядя Коля» и «дядя Боря» тоже теперь стали старательно избегать…

Написала Сталину, потом — Маленкову… Из квартиры на Беговой пришлось перебраться в комнату на Ленинградском шоссе… Туда за ней и пришли в 1950-м, двадцатого октября… Судя по очередному протоколу «об изъятии», за год, что не виделась, знакомый капитан Воронов стал уже майором…

* * *

СУТКИ — на Лубянке, потом — Лефортово. Следователь Степанов настойчиво интересовался «шикарной» жизнью Кузнецовых, Попковых, но ничего такого она не помнила… Приговор: восемь лет исправительно-трудовых лагерей… На Севере, в поселке Абезь, рядом с нею были жёны многих, погибших по «Ленинградскому делу», а также Эллочка Харитонова, дочь расстрелянного секретаря обкома партии…

Весной пятьдесят четвёртого пришло освобождение. Стыдно об этом писать, но в Ленинграде, в родном ЛЭИСе, места для неё не нашлось. Зато радушно встретили в столичном Институте связи — там, где работала до ареста, в Козицком переулке получила двухкомнатную квартиру.

* * *

ВОТ и сидел я здесь, под портретом её мужа. Держал в руке чудом не сгинувшие часы с выгравированными словами на крышке: «Всеволоду Иванову от московских друзей в дни Отечественной войны. МК и МГК ВЛКСМ, май 1942 г.» — подарок к его тридцатилетию. Читал справку:

«Дело по обвинению Иванова Всеволода Николаевича пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР 26 мая 1954 года. Приговор Военной Коллегии от 28 октября 1950 года по вновь открывшимся обстоятельствам отменён, и дело за отсутствием состава преступления в уголовном порядке прекращено…»

И ещё знакомился с горькой перепиской.

В 1968-м обратилась Ольга Николаевне к тогдашнему первому секретарю Ленинградского городского комитета ВЛКСМ с письмом:

«… В дни славного пятидесятилетнего юбилея Ленинского комсомола, когда комсомол вспоминает и отдает заслуженную дань своим воспитанникам, я обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне получить разрешение на установку (конечно, за собственный счёт) надгробной плиты на Пискарёвском кладбище в память безвременно и трагически погибшего Всеволода Николаевича Иванова… Это будет то место, где о Всеволоде Николаевиче смогут вспомнить и погрустить его близкие и друзья и где комсомольцы Ленинграда смогут склонить голову в знак признательности за его скромный и самоотверженный труд…»

Ответа вдова не дождалась.

А из Ленгорисполкома Ольгу Николаевну равнодушно известили: «Не положено».

Так что заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, кавалер орденов Ленина, «Знак Почёта» и медали «За оборону Ленинграда», профессор Московского института связи Ольга Николаевна Иванова смогла создать самому любимому человеку только тот памятник, который был в её силах: свой фундаментальный учебник для вузов «Электронная коммутация» предварила строчкой на титульном листе:

«Памяти Всеволода Николаевиче Иванова посвящаю».

* * *

КОМСОМОЛЬСКИЕ вожаки города над Невой. Как же трагически — за редким исключением — сложились их судьбы, как рано многие из них ушли из жизни…

Умер от сыпняка в 1919-м Вася Алексеев. Расстрелян в 1937-м Оскар Рывкин. Погиб в 1920-м Владимир Петропавловский. Умер от тифа в 1920-м Михаил Глерон. В 1937-м не стало Рахмаила Слосмана, в 1935-м, в ссылке, — Исаака Кагана. В 1937-м расстрелян Борис Брейвас. В 1939-м — Пётр Смородин. В декабре 1934-го уничтожили Андрея Толмазова и Владимира Румянцева. В январе 1935-го бросили в тюрьму, на скорую погибель, Леонида Файзиловича, Якова Цейтлина, Александра Александрова. В 1938-м расстреляли Сергея Соболева и Георгия Иванова. В 1937-м в лагерь особого режима заключили Романа Владимирова. В 1939-м погиб Иосиф Вайшля. В 1937-м оказались за тюремной стеной Сергей Уткин и Алексей Савельев. В 1938-м был репрессирован, а позже уничтожен Аркадий Любин…

Всеволод Иванов в хронологическом списке вожаков петроградской и ленинградской комсомолии занимает двадцать седьмое место.

А двадцать восьмым, тоже «комсоргом из блокады», стал Всеволод Чернецов, который, естественно, тоже оказался жертвой «Ленинградского дела»: ему «влепили всего пятнадцать лет тюрьмы плюс пять — поражения в правах». Начальник Александровского централа развлекался: «Чернецов, знаешь, чем я отличаюсь от того начальника, который был тут хозяином до революции?» — «Понятия не имею». — «Тот мог тебя повесить без суда и следствия, а я — только расстрелять»… К счастью, узник дожил до 1954-го, когда его освободили «за отсутствием состава преступления». Я познакомился с Всеволодом Ильичом в Северо-Западном политехническом институте, где, на кафедре технологии материалов и сварки, он профессорствовал. И потом про его трагический путь читателям «Смены» поведал тоже.

Ну а о последующих, весьма и даже сверх благополучных секретарях Ленинградского горкома и обкома ВЛКСМ (включая Валентину Матвиенко, которую знал лично) мне рассказывать совсем не хочется.

Всеволода Ильича Чернецова не стало в ноябре 2004-го.

И Ольги Николаевны Ивановой — в апреле 2008-го.

* * *

30 ОКТЯБРЯ

ХУДОЖНИК ИЗ ГУЛАГа

30 октября — День памяти жертв политических репрессий

НАВСЕГДА запомнил я тот день. За окном, над заливом, сияло солнышко, но я солнышка не видел. Потому что здесь, в мастерской, меня со всех сторон обступал ужас… Этот ужас был и в огромных глазах, где вместо зрачков — отражение ружейных стволов, а на лбу — колючая проволока. Секунда до смерти… И в лицах зеков, стиснутых на нарах лагерного барака страшными тисками: с одной стороны — фашистская свастика, с другой — серп и молот… И в вопиющих о пощаде искажённых ртах, протянутых с мольбой костлявых, изломанных ладонях…

Помню: седой человек отложил кисть в сторону. Невидящим взглядом смотрит в окно. Чтобы изобразить такое, модель ему не требовалось. Потому что всё это было с ним самим. Потому что всё это запомнил на всю жизнь…

* * *

ДУМАЛ ЛИ он, питерский мальчишка, что когда-нибудь загремит по той самой, беспощадной «пятьдесят восьмой», о которой взрослые говорили шёпотом? Ну, в самом деле, за что ему может выпасть такая участь? Жить мальчишка старался честно. Гордился отцом — участником двух революций, политкаторжанином. А ещё тем, что на войне отца за храбрость отметили Георгиевским крестом и кортиком. Мальчишка писал рассказы (их даже печатали в «Костре» и «Ленинских искрах»), рисовал. Благодаря Дому художественного воспитания побывал и «у Пушкина», в Михайловском, и на Беломор-Балтийском канале. На канал имени товарища Сталина юных экскурсантов вёз пароход «Карл Маркс». Там ссыльные казались им выходцами с того света. До сих пор помнит, как неуютно было, когда смотрел на адскую щель, которую прогрызли в земле семьсот тысяч зеков: «Кругом деревянно, как в гробу… Чур меня!..»

После первой блокадной зимы мальчишка весил двадцать восемь килограммов. Когда его эвакуировали через Ладогу, сопровождавшие думали: «Живым не довезём…» Но он выдюжил. А потом окончил школу авиамехаников и отправился на фронт. Сто двадцать боевых вылетов штурмовиков Ил-2 подготовил сержант Ла-пицкий… Рассматриваю пожелтевший любительский снимок: Савелий вместе со старшим механиком и лётчиком подводят под крыло бомбу, на которой намалевано: «9 мая» — да, они воину закончили позднее, 11-го…

* * *

СЛУЖБА продолжалась и после Победы — в Прикарпатье, в редакции армейской газеты «Крылья Родины». Там в конце сорок восьмого военного корреспондента Лапицкого и арестовали. Без всяких объяснений. Отобрали боевые медали. Бросили в одиночку — на полгода, без единой прогулки. Допросы начались лишь после одиннадцати дней голодовки. В вину ставилось всё — случайно оброненное слово, обычный солдатский трёп, письма домой с бесхитростной критикой казарменного быта… Наконец приговор: десять лет лагерей плюс пять — лишения прав, тo есть — ссылка…

Дальше — тринадцать этапов, четыре тюрьмы, лагерь за Полярным кругом: знаменитая стройка № 503. Здесь, в мошкариной тундре, сооружали безумную «сталинку», официально — трассу из Салехарда в Игарку, а на самом деле — «дорогу в никуда»: рельсы, проложенные за день, уже ночью всасывало болото. Чистая туфта на трупах… Но снова и снова зек Лапицкий разгружал платформы с песком, валил лес, пилил бревна, трамбовал насыпь… И ещё втихаря рисовал товарищам по несчастью их портреты… Потом, когда после смерти Сталина (зеки ликовали: «Ус откинул копыта!») безумную стройку закрыли, когда к концу пятьдесят четвёртого Лапицкого из «зоны» наконец выпустили, некоторые из этих портретов он вынес на волю…

Однако в родной город питерцу хода всё равно не было. Еще пять лет мытарили его, пока не добился полной реабилитации…

* * *

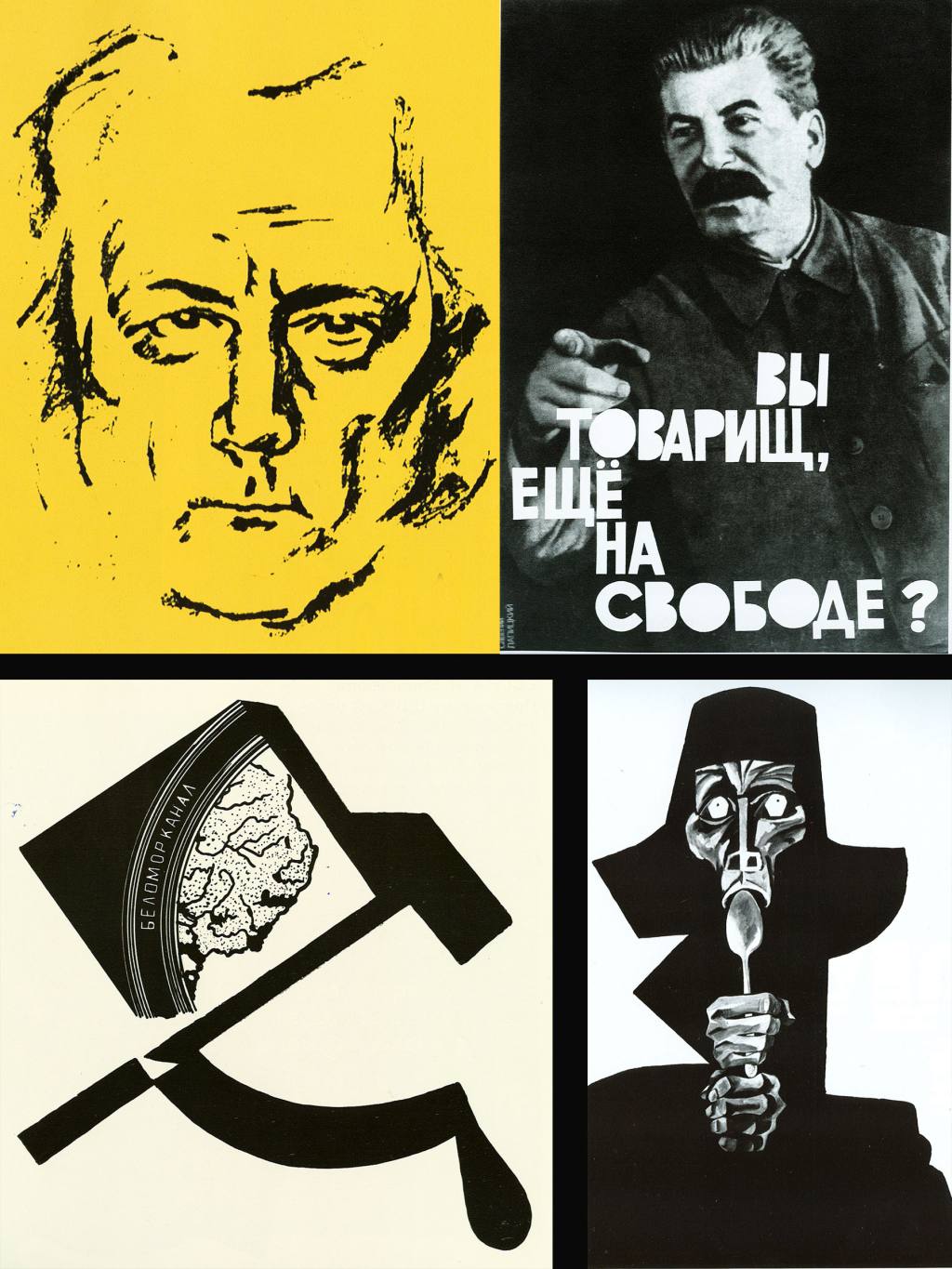

МОГ ЛИ забыть обо всём этом?.. Долгие годы показывать на выставках «лагерные» листы ему, естественно, не позволяли. Увы, отечественный ГУЛАГ — не в тех, конечно, масштабах, но — продолжался. Возникали новые «культы» и «культики». Свершались новые преступления. Страна Октября неслась к пропасти, а гимны в её честь звучали всё громче, всё величественней. Мог ли художник к подобному оставаться равнодушным? Вот и проступали на его листах истощённые лагерем лица, стаи чёрных ворон, колечки из сталинской трубки, свивающиеся в зловещую цифру — 40 000 000… Вот и появлялся плакат «По ленинским местам», где эти самые очень известные «ленинские места» открывались вдруг совсем по-новому: Петроград — «Большой дом», Москва — Лубянка, Шушенское — Енисейлаг, Симбирск — Волголаг… Вот и возникала из-под его кисти фигура Брежнева с охотничьим ружьём — на фоне стены, залитой кровью: Афганистан… Конечно, представить такое на суд зрителей тогда было нереально. Но обком порой не позволял Лапицкому выставлять и, казалось бы, вполне невинные работы: «Плакат с Исаакием? Нечего изображать церковь!.. Портрет художника Каплана? Обойдёмся без еврея!..»

* * *

КОГДА пришли новые времена, стал работать с новой мощью. Часть этих листов составили выставку «Я пережил архипелаг ГУЛАГ», которая в нашем городе стала событием. Вот лишь несколько строчек из «Вечернего Ленинграда»:

«Нет злобы в работах Лапицкого. Нет ненависти «аз воздам». Горечь есть, сострадание. Обращение к людям, чтобы не повторили сталинщину с ГУЛАГом, застой с урезанными языками и преступной «малой» войной. И посмотришь плакаты — содрогнёшься и услышишь призыв. Так велика сила этих документальных свидетельств, принявших страстную публицистическую форму…»

Впервые его искусство вырвалось и за пределы отечества — в Польшу, в Канаду. Там, в Торонто, газета писала:

«Художник Лапицкий своими работами мастерски показал нам весь ужас жизни внутри ГУЛАГовской системы…»

Но дома было всё тревожнее — и он реагировал на это остро. Вот, например, один из его плакатов 1991 года: Горбачёв с платочком, на котором страшные узелки — Карабах, Тбилиси, Баку, Ош, Фергана, Вильнюс, Рига… В ту пору художник до конца познал силу своего искусства, радостно признавался:

«Плакат сейчас — как оголённый нерв общества. От него током бьёт!».

Именно так — током! — бил его плакат «Долой хунту!» (вместо буквы «х» — фашистская свастика), который Лапицкий написал в то чёрное девятнадцатое августа. Принёс в Ленсовет и оставался там двое суток: делал другие плакаты, транспаранты, которые потом люди поднимали над Исаакиевской площадью, над Дворцовой… Жаль, что тогда же, 19-го, весь двадцатипятитысячный тираж другого его плаката (Сталин грозно вопрошает с листа: «Ты остался в КПСС?») перепуганное типографское начальство «на всякий случай» пустило под нож…

* * *

И ПОЗЖЕ его искусство оставалось таким же — как оголённый нерв. Главная боль: только бы не воцарился на родной земле свой, отечественный фашизм! Ведь тогда — возврат к сталинщине, к ГУЛАГу, а что такое ГУЛАГ — это седой художник, увы, познал сполна.

Поэтому работал буквально на износ — и в мастерской, и за её стенами: в Ассоциации жертв необоснованных, репрессий. Жил воистину чужими бедами. А сам, бессребреник, долго не мог добиться от собеса положенной по закону — за выпавшие страдания — денежной компенсации: только потому, что арестован был на Украине, а освобождён — в России, гражданином которой всю жизнь являлся.

Наконец-то, с огромным трудом, «неразрешимую» проблему одолел… Но от мастерской пришлось отказаться, ибо в 90-е стоимость охраны этого помещения по отношению к размеру его пенсии оказалась абсолютно неподъёмной. Да и добираться из дома, что на Пискарёвском проспекте, сюда, в Гавань, ему, в столь почтенном возрасте, стало трудно… Вот и заняли бесчисленные плакаты, а также картины, эскизы, рисунки все домашние углы, вплотную обступили кровать. Там же и мольберт… А ведь могли бы найти достойное место в Музее ГУЛАГа, которого в Санкт-Петербурге, увы, не существует не существует, — и художника сей факт печалил чрезвычайно…

Одна радость: Некоммерческое партнёрство «Авторское общество «Артефакт» и издательство ЗАО «Голанд» в 2010-м выпустило великолепнейший альбом заслуженного художника России Савелия Яковлевича Лапицкого «Я из ГУЛАГа», где в самом начале значится: «Памяти лагерников, фронтовиков, блокадников». Там на почти двухстах листах — страстный рассказ не только о проклятой сталинщине, но и о сегодняшней России. А вообще это, как сказал один умный человек:

«Исповедь представителя поколения, прошедшего через всё зло XX века».

Медленно перебираю страницы — и снова свинцово наваливается на меня, хватает за самое горло тот самый ужас, который когда-то уже испытал в его мастерской…

Его не стало в 2012-м.

и плакаты из альбома «Я из ГУЛАГа»

* * *

ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 3.15

78 лет назад Елена Мазаник

уничтожила гауляйтера Белоруссии

НЕДАВНО в Москве был открыт бронзовый бюст партизанки Надежды Викторовны Троян, которая в 1943-м свой главный подвиг совершила вместе с Еленой Григорьевной Мазаник и Марией Борисовной Осиповой. Вот почему, дорогой читатель, я сейчас хочу вспомнить октябрь1980-го, когда в Минске случилась у меня такая встреча…

* * *

ПРИДЯ сюда, я прочитал письмо: «Дорогая Елена Григорьевна! Вам надо при жизни поставить памятник, и чтобы на нём бриллиантовая звезда светила! Как хватило сил пережить всё это?..»

Я тоже вглядывался в её большие печальные глаза, тоже спрашивал: как? И глаза наполнялись слезами. Столько лет прошло, но сердце от воспоминаний всё так же стонало…

* * *

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА подошла к окну. За окном — оперный театр, парк над речкой Свислочью… Провела рукой:

— Тут всё горело… Весь город, до самого вокзала, сквозь развалины просматривался…

Вместе с другими беженцами она уходила из пылающего Минска на восток, вместе с другими бросалась в горячую пыль, когда над самой-самой дорогой — в который раз! — стелились самолеты со страшными крестами на крыльях, вместе с другими оказалась в окружении… Теперь по шоссе уже шли колонны гитлеровцев, а беженцы проселками тянулись обратно… Вернулась — и вместо своего дома увидела огромную воронку да груду кирпичей…

Скиталась по родственникам, знакомым, но скоро поняла, что не может больше быть в тягость людям, которым и самим-то есть нечего. Голод вынудил пойти на работу к немцам…

* * *

ЗАВЕДЕНИЕ, куда её приняли, называлось непривычно — «казино». На другой день хозяйка шепнула, что новую служанку хочет видеть сам генерал. И вот — встреча: плотный человек, возраст — за пятьдесят. Соломенного цвета волосы обрамляют круглый, с залысинами череп. Крупный нос. Глаза глубоко посажены, как щелки, будто постоянно прицеливаются — оттого определить их цвет Елена так никогда и не смогла… «Это господин генерал Вильгельм фон Кубе, генеральный комиссар Белоруссии», — провозгласила хозяйка, а девушку пробрала дрожь от пристального взгляда фашиста: «Стряпать умеешь?» — «Не очень. Больше люблю убирать, стирать». — «Мне нравятся твои большие руки. Ты можешь много работать: стирать, убирать, таскать дрова. Запомни: отныне ты верой и правдой служишь великой Германии!»

Генерал с семьей жил тут же, на третьем этаже. На втором — пили, ели, хвастались победами гитлеровские офицеры. Елена таскала дрова для кухни, топила печи, чистила картошку, мыла посуду, протирала полы — по шестнадцать часов без передыха. Но не это оказалось самым трудным. Постоянно видеть вражьи морды — вот что было действительно невыносимым. «Уйти!» — твердила себе по ночам. Но куда? Как оставить на голодную гибель сестру Валю и двух её малолетних сирот? Валиного мужа, Василия Шуцкого, замучили в застенках гестапо, и Елена сразу для себя определила главного виновника гибели «любимого Васи» — Кубе. На её глазах немецкие конвоиры расстреляли раненых пленных, которые не могли поспеть за колонной, и Елена знала — это тоже Кубе. Однажды увидела генерала на площади: похожий на большую хищную птицу, в сером плаще-крылатке, с наброшенным на голову капюшоном, он, широко расставив ноги, наблюдал, как конвоиры гонят на казнь стариков, женщин, детишек, глаза которых полны страха и мольбы…

Иногда Кубе исчезал на несколько дней. Хозяйка казино поясняла: «Генерал ездит по городам и селам Белоруссии, наводит порядок…» Что это за «порядок», Елена уже знала…

* * *

ОДНАЖДЫ подходит повар Митя Филимонов, молча протягивает вчетверо сложенный листок серой бумаги. Развернула — и сердце забилось от первой же фразы: «Смерть немецким оккупантам!» Сквозь слёзы вглядывалась в сводку Совинформбюро: немцы разбиты под Москвой! Митя шепнул: «Это надо передать военнопленным». Как передать? Осенило: я же бросаю пленным через окно окурки! А если самое главное из листовки мелко-мелко написать на бумажных лоскутках и каждый свернуть в трубочку — чем не окурок? Так и сделала. Смешала бумажные трубочки с настоящими окурками, распахнула окно, а внизу измученные люди жмутся от холодного ветра к стене. «Эй, ребята, лови закурить!» Быстро подобрали окурки, начали делёжку, но вдруг зашушукались, заулыбались, и до окна донеслось приглушенное: «Спасибо, товарищ!»… Потом она часто бросала им эти «окурки» — и пленные заметно оживились: маленькие полоски бумаги сделали свое дело… Когда Митя связь с подпольщиками потерял, стали во время ночного дежурства вместе пробираться в зал офицерского казино, тихо-тихо включать радиоприёмник, настраиваться на нужную волну («Говорит Москва! От Советского информбюро…»), и назавтра из окна вновь раздавалось: «Ребята, держи закурить!»

Вскоре за «неблагонадежность» с их кухни прогнали одну девушку, причём Таня (так её звали) на прощанье Елене шепнула: «Постараюсь связать тебя с партизанами…» Потянулись недели ожидания. Наконец Таня дала знать, что скоро придет «тот самый» человек.

Первый разговор с Надеждой Троян был трудным: боясь провокации, Мазаник избегала прямого ответа на вопрос — сможет ли пойти на опасное дело? Только когда все сомнения отпали, сказала твёрдо: уничтожить Кубе согласна.

* * *

А ГЕНЕРАЛ между тем переехал с семьей в переделанный для него особняк. Нужно было во что бы то ни стало получить туда доступ, то есть попасть к гауляйтеру в служанки, и Елене это удалось. Её определили уборщицей на третьем этаже. Там в числе прочих комнат были его огромный кабинет и гостиная, где Кубе у камина вёл откровенные разговоры со своими приятелями. А она немецкую речь уже понимала… Однажды, когда чистила сапоги, гауляйтер вдруг прочел в её глазах такое, что выхватил резиновый жгут и полоснул по спине. Упала от боли, а в голове: «Задушить бы этого гада — и к партизанам… Но ведь тогда наверняка расстреляют и сестру, и племянников…»

Сестра знала о задании, которое партизаны поручили Елене. Более того, Валентине уже довелось побывать в отряде, откуда она принесла весть: разработка плана операции по уничтожению рейхскомиссара Белоруссии подходит к концу.

И вот однажды домой к Елене заявилась говорливая «покупательница туфель». Звали «покупательницу» Мария Осипова. Услышь сосед за стенкой их яростный спор вокруг цены, едва ли бы догадался, что за «товар» принесла сюда Мария.

Это была мина с часовым механизмом, и завели её сёстры ночью с таким расчётом, чтобы взрыв случился ровно через сутки. До утра глаз не сомкнули: может, эта ночь в их жизни — самая последняя? Вышли едва рассвело. В руках у Елены — корзинка, где портфель с бельём и сумка с миной.

У входа во двор — вместо одного солдата почему-то двое. Заглянули в портфель: бельё, мочалка, мыло… В сумке — поверх мины — большой шёлковый платок. Елена улыбнулась: «Сегодня день рождения супруги господина рейхскомиссара фрау Аниты, это — мой подарок»…

И вот она на кухне. Сердце то поднимается к горлу, то падает куда-то вниз… Мысли лихорадочно обгоняют одна другую: «Сумочку не станешь таскать с собой, а мина должна быть всё время при мне, в любой момент… Сунуть в карман передника? Велика, заметна. Самое верное — подвязать под грудь…» Когда холодный металл коснулся груди, пронзил страх: «А вдруг механизм сработает раньше срока?!» Орудуя половой тряпкой, старалась не делать резких движений. Попалась на глаза гауляйтеру: «Почему такая бледная?» — «Зубы болят. Разрешите сходить к врачу». Кубе кивнул адъютанту: «Сведёшь её в госпиталь». Елена бросилась к генеральше: «Я так стараюсь, а господин генерал не позволяет мне без охраны пойти к врачу». Генеральша вызвала адъютанта и отменила распоряжение супруга. Потом фрау Аннита с детьми уехала в магазин, а Кубе отбыл в комиссариат. Как же проникнуть в его спальню? Ведь туда допускается только специальная горничная… Слава богу, горничная пошла перекусить, теперь бы ещё убрать от дверей дежурного. С трудом изобразила улыбку: «Господин офицер, внизу вас ждёт кофе. Попейте, а я здесь пока помою пол». Ушёл! Быстро — в спальню. Встала у кровати на колени и просунула мину между пружиной и матрацем. Не заметно? Вроде, нет. Присела на кровать, качнулась — мина не прощупывается… Вбежал дежурный: «Кто посмел входить сюда?!» А сам уже осматривает все углы. Протянула заранее приготовленную кофточку: «Надо заштопать, ищу нитки». Сердца уже не слышно — сплошной грохот в груди, будто там кузнечный молот… Дежурный отшвырнул Елену к двери. Схватила пальто, сумочку, вышла на крыльцо: «Ауф видэрзэен, господин офицер!» Ещё издали увидела, что в скверике, в назначенном месте, ждёт Мария…

* * *

ЧЕРЕЗ несколько часов Елена, Мария и Валентина были в партизанском отряде… А назавтра, 22 сентября 1943 года, страна услышала сообщение ТАСС:

«В Берлине официально объявлено о том, что в Минске прошлой ночью убит ставленник Гитлера — генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм фон Кубе, как известно, снискавший себе своими кровавыми расправами над белорусским населением и своими грабежами мрачную славу одного из самых жестоких гитлеровских палачей».

В «Красной Звезде» появилась статья Ильи Эренбурга, в которой перечислялись преступления наместника фюрера:

«… Он думал прожить в этой сказочной стране еще много, много лет. Но белорусы думали иначе. Берлин кричит: «Кто убил господина генерального комиссара?» Его убил народ, и вся наша Родина прославляет неизвестного мстителя».

Вскоре имя этого «неизвестного мстителя» облетело весь мир. Газеты 29 октября опубликовали Указ о том, что Елене Григорьевне Мазаник, Марии Борисовне Осиповой и Надежде Викторовне Троян присвоено звание Героя Советского Союза, а Валентина Григорьевна Шуцкая награждена орденом Ленина.

* * *

ОНА подозвала меня к окну:

— Этот проклятый дом был в той стороне, на улице Энгельса, два квартала отсюда. Первые годы после войны обходила его стороной. Слава богу, снесли…

И вдруг тихо заплакала.

— Елена Григорьевна, а почему — слёзы?

Прошептала:

— Потому, что в отместку за гибель Кубе немцы расстреляли триста пятьдесят заключённых минской тюрьмы, а потом в карательной акции уничтожили ещё до трёх тысяч невинных…

* * *

В МИНСК вернулась сразу после освобождения. Окончила Высшую республиканскую партшколу, пединститут, долгое время работала в библиотеке Академии наук БССР… Когда я, взяв фотоаппарат, попросил её хоть немножко улыбнуться, грустно молвила, что с той поры улыбается очень редко…

Да, Родина после войны свою верную дочь не забыла. У неё было всё, о чем часто мечтали простые люди: почёт, слава, положение в обществе, материальные блага. Не было только одного — счастья. Навсегда осталась одинокой. И бесконечно мучили мысли о том, что «из-за неё» сгинули земляки…

А тут ещё вдруг пришло письмо из Германии, от фрау Аниты — да, той самой вдовы Вильгельма фон Кубе, бывшей актрисы Аниты Линдеколь, которая, оказывается, тогда, в четвёртый раз беременная, находясь в спальне рядом с мужем, осталась невредимой. Причём в письме не было даже намёка на месть или ненависть:

«Да благословит тебя Господь! Какова милость Божья, что мы, после всех тех страшных событий, происшедших в 1943 году в Минске, снова можем приветствовать друг друга! Господь держал свою милостливую руку над твоей и моей жизнью, а также над жизнью моих детей. Через Иисуса Христа прощает нам Господь весь грех, который отягчает нашу совесть…»

* * *

ПРОСТИВШИСЬ с ней, я пришёл в музей, где мне показали ту самую чёрную сумочку с металлическими застежками и отломанным рожком… А потом на стене кинотеатра увидел афишу художественного фильма «Часы остановились в полночь», где всё — правда, кроме «полуночи»: на самом деле часы остановились в 3.15.

* * *

В ПОСЛЕДНИЕ годы Елена Григорьевна мало кому доверяла, с ужасом прислушиваясь к шорохам и скрипам. Вот ведь какой парадокс: с точки зрения государства ты — героиня, а совесть всё равно не даёт покоя! На старости лет ей пришлось вверить себя в руки племянницы, и та все её ордена спустила на чёрном рынке…

Теперь на её доме — мемориальная доска: Елена Григорьевна скончалась в 1996-м, 7 апреля…

Сумочка, в которой была мина.

Кадр из кинофильма «Часы остановились в полночь».

Фото Льва Сидоровского

В День памяти жертв политических репрессий (отмечаемый сегодня в РФ), добавлен очерк «Художник из ГУЛАГа», о Савелии Яковлевиче Лапицком.

Также добавлен очерк о Елене Мазаник, уничтожившей в 1943-м году гауляйтера Белоруссии.