![]()

Я стоял у дверей и почти спал. И вдруг слышу: интонация голоса у докладчика изменилась. Он спрашивает: «Который час?» Через паузу опять: «Который час?» Я подумал: «Почему ему не отвечают?» Достал свои большие серебряные часы, глянул на циферблат — и громко, через весь зал: «Без четверти восемь!»

Вспоминая…

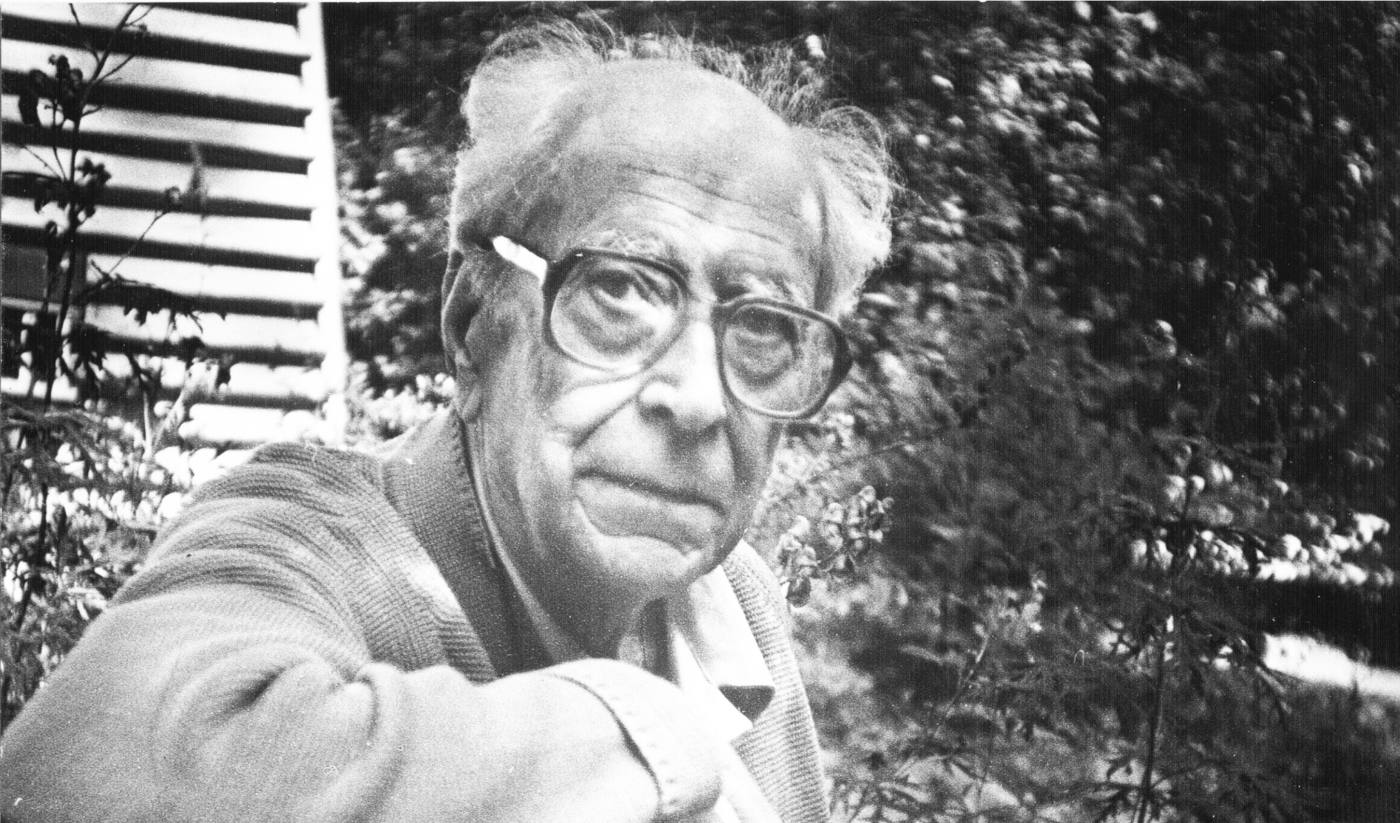

Академика Лихачёва

Лев Сидоровский

28 НОЯБРЯ

28 НОЯБРЯ

«ДОСТОИНСТВО НАЦИИ — В КУЛЬТУРЕ…»

115 лет назад, 28 ноября 1906 года,

родился Дмитрий Сергеевич Лихачёв

У ЭТОГО красивого, седовласого человека было много разных званий: Герой Соцтруда, лауреат нескольких, в том числе и иностранных премий, почётный член восьми иностранных академий, почётный доктор семи иностранных университетов. А еще — Почётный гражданин Санкт-Петербурга…

Очень уже немолодой, всегда беспредельно занятый, он — отличие от большинства других, куда менее загруженных современников, — никогда не отказывал журналисту в просьбе дать интервью по тому или иному поводу. Потому что чужой труд уважал, как свой, — так уж был воспитан…

Как-то коллега из Лондона, Тереза Черфас, рассказала мне. Приехали к Лихачеву в «Пушкинский Дом». Записали для Би-Би-Си обширное интервью. А через день — потрясение: те кассеты у них украли! Чуть не сошли с ума… Смущаясь, извиняясь, позвонили Дмитрию Сергеевичу: мол, какой ужас… А он: «Ничего, беда поправима… Приезжайте ко мне домой, всё повторим…»

Сам я общался я с академиком не раз — и лично, и по телефону. Из многочисленных бесед особо вспомню сейчас одну, относящуюся к лету 1992-го, когда «пытал» Дмитрия Сергеевича на его даче, под комаровскими соснами. Он сидел, задумавшись, на «любимой скамейке», рядом с молодым дубочком, который когда-то посадил, привезя жёлудь из Узкого, бывшего имения Трубецких, где умер философ Владимир Соловьев…

* * *

— Дмитрий Сергеевич, мне вот о чём сейчас подумалось… Поскольку большим любимцем советской власти вы никогда не были…

— Да уж, в любимцах у неё не значился…

— … поскольку ваша индивидуальность с тоталитарным режимом явно не сочеталась, то, наверное, будь вам лет этак на двадцать постарше, вполне могли оказаться на том самом «профессорском» пароходе, на котором, по указанию Ленина, светлейшие умы России высылались в чужие края…

— Не думаю, что был бы удостоен подобной чести, выбирали ведь самых значительных: те, кого большевики не посадили на этот пароход, даже немного обиделись — например, замечательный философ Сергей Алексеевич Аскольдов-Алексеев. Кто-то очень опытный определил «опасных» профессоров — людей с творческой индивидуальностью…

— И все-таки, думаю, вас бы непременно внесли в этот список, ведь ещё студентом оказались на подозрении у ОГПУ…

— Про ОГПУ пока учился, до ареста, ещё не догадывался, но то, что профсоюзная организация университета ко мне не благоволила, ощущал…

— Чем же, Дмитрий Сергеевич, вы так прогневали профсоюзную организацию?

— Прежде всего тем, что предпочитал учиться не у «красных» профессоров, а у «старых». Впрочем, среди «старых» были и сравнительно молодые по возрасту — такие, как Виктор Максимович Жирмунский или Борис Михайлович Эйхенбаум… Их лекции и «спецкурсы» будили мысль, будоражили душу, а «красная профессура» требовала от студентов лишь определенной идеологической установки… Так, например, некто Цвибак провалил меня на экзамене по истории России (облачённый в морскую тельняшку «красный профессор» принимал экзамен в гостиной квартиры Бекетовых, там, где родился Блок), задав вопрос: «Отчего умер Пётр Первый?» Я сказал: «Это неизвестно, медицина тогда стояла на низком уровне. Вероятно, простудился, что дало какие-то ощущения-либо на лёгкие, либо на почки…» Цвибак грохнул кулаком по столу: «Ерунда! У него был сифилис!» Я застенчиво возражал, однако разве переубедишь «красного профессора», который верен школе Покровского. Покровский тогда руководил советской исторической наукой и Петра («царя»!) не любил: в частности, утверждал, что Пётр заразился в Голландии сифилисом… Цвибак возмутился: как меня терпит профсоюзная организация!.. А «красного профессора» Назаренко я разозлил вопросами, которые задавал на его обязательных лекциях по теории литературоведения. Однажды, после очередной чистки университета от не заслуживающих доверия студентов, он встретил меня в коридоре и не смог скрыть удивления: «Как? Вы еще здесь?!»

— Что ж, вскоре вы оказались «там»…

— Да, диплом получить не успел. Его передали моим родителям. Диплома меня не лишили, вероятно, лишь потому, что несколько профессоров — Жирмунский, Смирнов, Мюллер, ещё кто-то — подписали мне отличную характеристику, которая ушла на Шпалерную, в «Большой дом», к следователю…

— Вы ведь пострадали как член «тайного» студенческого кружка?

— Тайного у нас ничего не было. Нас было восемь, и, шутя, мы назывались Космической Академией наук, сокращенно — КАН. Каждый «академик» стремился перещеголять другого экстравагантностью доклада, необычностью точки зрения. Со своим «ироническим» докладом — «О преимуществе старой орфографии перед новой» — я выступить так и не успел. Кстати, недавно получил возможность перечитать его: пресс-центр «Большого дома» позволил мне ознакомиться со своим «делом». Я ведь не был реабилитирован. Не подавал заявления о реабилитации, и кто-то сделал это за меня лишь в нынешнем 1992-м…

— А почему всё-таки не обратились с подобным заявлением, как все, ещё в середине пятидесятых?

— Не хотел унижаться… Так вот, когда нынешней весной смотрел своё «дело», узнал, что тогда, в кружке, «сообщал статистические сведения о расстрелянных советской властью». Совершенно забыл, но это верно: я тогда прочитал книжку французского журналиста Берро, который побывал в Москве и делился с читателями увиденным. Там же приводился список расстрелянных у нас по категориям: сколько — интеллигенции, сколько — крестьян, сколько — военных… Этот «секрет» и раскрыл я своим «академикам». А время наступало суровое, 1928-й — Сталин окончательно узурпировал власть…

— И вы вплотную познакомились со сталинским «порядком», оказавшись на Соловках…

— Конечно, на «общих работах» было трудно. А потом ещё тиф… Но зато там понял, что каждый человек — человек… Уголовники дважды спасли мне жизнь. Сначала — «домушник» Овчинников, который на борту «Глеба Бокия» посоветовал мне и остальным нашим «академикам» не спускаться в трюм (там узники скоро стали задыхаться и гибли); потом — Иван Яковлевич Комиссаров, бандит и соучастник налётов знаменитого Лёньки Пантелеева, который заставил урок вернуть украденный у меня пропуск: утеря пропуска грозила карцером на Секирке, откуда редко кто возвращался… Затем я оказался в криминологическом кабинете и организовывал трудовую колонию для подростков: разыскивал их по острову, спасал от смерти, заносил на листки их рассказы, собирал воровские слова и выражения (это потом легло в основу двух научных работ). Там написал даже свою первую «научную» работу — «Воровская игра в карты» (которая, кстати говоря, в этом году должна выйти). Тогда ещё не было озлобленности уголовников против «политических» — я рассказывал об этом Солженицыну, но он подобной ситуации в лагере уже не застал и поверить в неё не желал… Далее я оказался на строительстве Беломоро-Балтийского канала и в августе тридцать второго — как «ударник Белбалтлага» — я был досрочно освобождён с правом проживания по всей территории СССР. Из всей этой передряги я вышел с новым знанием жизни и с новым душевным состоянием. То добро, которое мне удалось сделать сотням подростков, сохранив им жизнь, да и многим людям, добро, полученное от самих солагерников, опыт всего виденного создали во мне какое-то очень глубоко залегшее во мне спокойствие и сохранили душевной здоровье… Но в Ленинграде было всё непросто. Найти работу долго не мог. К тому ж чудом не погиб от тяжелой язвенной болезни, несколько месяцев пришлось провести в больнице. Наконец устроился в типографию «Коминтерн», корректором по иностранным языкам. Через два года — издательство Академии наук СССР, где меня назначили «учёным корректором». Здесь возник интерес к проблемам текстологии печатных изданий. Ну а в тридцать седьмом — «Пушкинский Дом», Отдел древнерусской литературы. С этого момента я стал специалистом по древнерусской литературе…

— За что же вас, специалиста по древнерусской литературе, так невзлюбил Ленинградский обком? Вроде бы ваши проблемы были столь далеки от их интересов…

— Однажды этот же вопрос мой покойный младший брат Юрий Сергеевич Лихачёв (он был директором завода) задал секретарю горкома Аристову. Аристов ответил: «Ваш брат борется с советской властью путем защиты памятников культуры. Возбуждает интеллигенцию против советской власти». Действительно, я противостоял всяким решениям обкома о сносе, сломе… Как-то мне передали слова первого секретаря обкома Толстикова: «Ох, и надоели же церковники во главе с Лихачёвым…» — это потому, что я против уничтожения церквей возражал. Например, когда обком принял решение взорвать церковь Спаса на Сенной площади, я с единомышленниками отправил телеграмму Косыгину. Косыгин послал телеграфное распоряжение Толстикову — «сохранить». Толстиков сказал своим сотрудникам: «Я этой телеграммы сегодня не получал, а завтра церкви чтоб не было». И за ночь снесли…

— Помнится, в середине шестидесятых, когда вдруг возник дикий проект повальной реконструкции многих зданий на Невском, вы тоже резко возражали…

— По этому проекту, вдоль всего Невского должны были возникнуть «наклонные витрины». К счастью, мы архитекторов переубедили. Но, увы, уберечь на Неве Пироговский музей от сноса я не смог. На месте его взгромоздился ящик гостиницы «Ленинград». Спроектировано здание некрасиво, да и вообще высокому и НОВОМУ строению в этом уголке Невы не место: ломается классический силуэт, нарушается перспектива. Единственное, чего я добился: гостиница стала на два этажа ниже…

— Но главный-то скандал с обкомом случился у вас, Дмитрий Сергеевич, кажется, в начале семидесятых, из-за царскосельских парков?

— О, это было та-ко-е… Дело в том, что, ничтоже сумняшеся, стали вырубать вековые деревья, дабы посадить новые — ровненько, по ранжиру… Вообще-то есть определённые способы реставрации парков. Например, ещё в восемнадцатом веке блестящий знаток этого дела Болотов великолепно видоизменил Богородицкий парк. Но как тщательно он к этому готовился! Сперва рисовал акварельки: как всё будет выглядеть? Обдумывал каждый уголок: как и что насадить?.. Так вот, придя к реставраторам, я поинтересовался проектом. Они показали мне нечто вроде бильярдного стола, где были проведены «аллеи», а вместо деревьев — кусочки пенопласта, окрашенные в зелёный цвет. Я удивился: «Но это же — вид сверху, хотя вообще-то подобное назвать «видом» сложно. А как всё это будет выглядеть с высоты человеческого роста?» Показывавшая мне проект дама-реставратор изобразила на лице гримасу оскорблённости, достала платочек, приложила к глазам… Всем своим видом она демонстрировала: «Я — специалистка, а вы — дилетант!»

— «Дилетант», у которого спустя некоторое время вышла книга «Поэзия садов». Вы там обратились к садовым стилям как к проявлениям художественного сознания той или иной эпохи, той или иной страны…

— Эта книга выходила в Японии, в Италии, в Польше… Ну а тогда я выступил в «Ленинградской правде». Сперва — в 1971-м, со статьей «Среди святых воспоминаний» — против вырубки в Екатерининском парке старых деревьев. Некоторые читатели мои слова восприняли близко к сердцу и устроили в парке, у деревьев, дежурство. А это уже «наверху» было расценено вполне однозначно: «Лихачёв призвал к восстанию, к физическому сопротивлению советской власти».

— Ну почему?! Почему столь узкая, столь «не магистральная» проблема — рубить или не рубить деревья? — так взволновала чиновников из Смольного? Почему они не доверили это дело специалистам?

— Потому что они считали себя специалистами во всех областях. И, кстати, в древнерусской литературе тоже. В 1952-м у меня выходила книга о возникновении древнерусской литературы. Вдруг — звонок из Смольного директору издательства: «Почему в книге нет высказывания товарища Сталина об Иване Грозном?» Отвечает: «Товарищ Сталин об Иване Грозном в печати не высказывался». На том конце провода суровый окрик: «Нет, высказывался!» Далее — новый звонок директору издательства: «Лихачёв вводит и вас, и нас в заблуждение. Срочно найдите цитату товарища Сталина об Иване Грозном!» Послали редакторов в Библиотеку Академии наук, всё тщательно проверили — ну нет такой цитаты! Сообщили в Смольный, а там и не смутились: «Всё равно Лихачёв никогда не цитирует товарища Сталина, и это наверняка неспроста…» Что же касается скандала по поводу Екатерининского парка, то тут для меня всё ясно. Любое тираническое государство требует регулярных садов. Пейзажный сад — свобода, а регулярный — символ абсолютизма. Именно так, нарезая сад определёнными фигурами, создавал свой Версаль Людовик XIV. Именно такое насилие над природой было по душе и большевикам…

— «Мы не можем ждать милостей от природы»?

— Вот-вот… И ещё: «Если враг не сдается, его уничтожают»…

— Итак, здесь волей Романова ваше перо оказалось под запретом. Но Москва-то вас публиковала…

— Только, пожалуй, «Литгазета». Что касается зарубежных поездок, то перекрыли дорогу даже в Болгарию. Тем более что в Болгарии как раз в том, 1972-м, я «провинился». Была у меня там среди прочих беседа с Лиловым — членом правительства, литературоведом по образованию. Вот и обсудили, какие новости на фронте литературоведения. Однако болгарские газеты тему нашего разговора несколько исказили: «Товарищ Лилов принял академика Лихачёва и вёл с ним беседу по поводу культурной политики…» Поскольку наше начальство считало, что «академик Лихачёв вести беседу по поводу культурной политики права не имел», меня из Болгарии срочно выслали… Спустя годы, в 1980-м, болгарское правительство решило представить меня к ордену Димитрова. Узнав об этом, руководство нашей Академии воспротивилось, порекомендовало ограничиться орденом Кирилла и Мефодия (который, кстати говоря, у меня уже был, и не один). Тогда, в свою очередь, возмутились болгары: срочно учредили престижную Международную премию имени братьев Кирилла и Мефодия, которая должна присуждаться лишь раз в пять лет, и первым лауреатом объявили меня…

— Значит, руководители отечественной Академии наук указания партбоссов выполняли неукоснительно?

— Естественно. Ну, например, мне не позволили быть избранным почётным доктором Ягеллонского университета в Кракове. Вместо меня Академия наук срочно рекомендовала членкора Филина, однако кандидатуру Филина поляки дружно провалили… А какие совершенно идиотские выговоры объявляли мне наши вице-президенты! Однажды вызывает вице-президент Федосеев: «Под вашей редакцией вышла книга «Византийские легенды». Зачем же, товарищ Лихачев, обманываете читателя — под видом «легенд» издаёте жития святых!» Объясняю: на Западе жития святых всегда назывались легендами. Федосеев не унимается: «А кто эта Полякова, которая подготовила книгу, — небось, богомольная старушка?» Объясняю: Софья Викторовна Полякова — доцент Ленинградского университета и богомольной старушкой быть никак не может, поскольку по национальности — еврейка. Федосеев вовсе оживился: «Ясно, почему её комментарий далёк от науки». Возражаю: комментарий очень хороший. Но Федосеева уже не остановить: «Хороший? Читайте: «Согласно Евангелию, Мария — это Мария Клеопова». При чем здесь Евангелие? Напишите, как это было на самом деле!» Объясняю: «Как это было на самом деле, неизвестно. Потому что все три Марии являются только в Евангелии, в других исторических документах они не упоминаются…» И такое приходилось разъяснять философу, академику!.. Более откровенный разговор на, в общем-то, подобную тему как-то вёл со мной в Смольном Романов, который заявил: «У вас неправильная кадровая политика. Вы принимаете на работу не тех, кого нужно». Возражаю: «Я принимаю именно тех, кого нужно, кто талантливо занимается древнерусской литературой». Романов: «Нет, не ТЕХ». Наконец, начинаю понимать, в чем дело: «Евреев, что ли?» Он: «Да». Не сдержался: «Григорий Васильевич, по-моему, связывать своё отношение к человеку с цветом его кожи или формой его носа неприлично»… Характерно, что вскоре после этого меня не выпустили на очередной Международный съезд славистов. Несколько лет я был заместителем председателя комиссии по текстологии Международного комитета славистов, а председателем — престарелый Конрад Гурский. И вот получаю известие: Гурский из Варшавы сообщил, что в Белград не приедет, просит снять с него бразды правления и передать их Лихачёву. Однако меня не пустили… Иностранные коллеги на съезде недоумевали: «Почему нет Лихачёва?» Им отвечали «наши», облачённые доверием советской власти: «Лихачёв болен». «Чем же он болен? Мы с ним переписываемся», — тревожились те. «У него тайный запой, но это, конечно, между нами», — шептали «наши». А я, между прочим, водки терпеть не могу, да и вино — после язвы двенадцатипёрстной кишки — пью весьма ограниченно…

— Дмитрий Сергеевич, но ведь на вас и нападение — в прямом, физическом смысле — было совершено…

— Это случилось в октябре 1976-го. В то утро позвонил из Москвы академик Храпченко: «Дмитрий Сергеевич, у вас есть шанс себя реабилитировать, и к вам никогда не будет уже никаких претензий, если подпишете наше общее письмо-протест против антисоветской деятельности Сахарова». Я: «Нет, этого делать не могу». Он: «Ну, на нет и суда нет…» А через несколько часов, когда спускался из квартиры по лестнице, чтобы ехать в «Пушкинский Дом», получил удар. Потом — ещё и ещё… Того, кто сломал мне два ребра, я успел рассмотреть: спортивная шапочка с козырьком, ярко чёрные, явно наклеенные усы (еще на Соловках я узнал, как подобными приёмами создается «ложная, отвлекающая улика»). В общем, после моего разговора с Храпченко товарищи из обкома и из КГБ сработали оперативно. И громилу милиция, естественно, не нашла… А через полгода — уверен по их же указке — пытались поджечь квартиру. Когда мы были на даче, преступники подсунули под дверь квартиры трубки, по которым стали пропускать из канистры зажигательную смесь… Однако непредвиденный случай им помешал, заставил бежать, бросив на месте преступления канистру со смесью керосина и ацетона…

— Теперь, после вашего рассказа, мне ещё понятней, почему вы год назад, в 1991-м, 20-го августа, пришли на Дворцовую площадь, поднялись на трибуну, обратились к людям…

— Мне было очень важно сказать им, что жертвовать наконец-то обретённой свободой нельзя ни в коем случае, что возвращение к диктатуре немыслимо…

— Вот вы говорите: «обрели свободу». Но живём-то, Дмитрий Сергеевич, плохо. Разве это-то время, которое вы приближали?

— Не могу сказать, что «приближал это время». Просто я сохранил интерес среди ученых-литературоведов к древнерусской литературе…

— «Приближали это время» — в более широком смысле: раскрепощали мысль, уходили от догматов, сражались за русскую культуру, хранили традиции русской интеллигенции…

— Может, и так, но диссидентом я никогда не был. И Солженицын когда-то рассердился, поскольку я отказался участвовать в его подпольном журнале. Была у Александра Исаевича такая идея. Я сказал, что заниматься этим не могу. И не по той причине, что боюсь (трусом не был никогда), а потому, что в подобную работу необходимо уйти целиком. Для меня же всё-таки главное — заведывание Отделом древнерусской литературы и целая область русской культуры, которую — ради публицистики — предать не могу. Да и публицист-то я неважный. Во всяком случае, таких, как я, десятки…

— И всё-таки как вам в нынешнее время?

— Очень тревожно. Потому что падение культуры увеличивается с огромной быстротой. Эта нелепая, повальная коммерциализация… Она ведь уместна далеко не везде. Ни один большой театр — ни в Петербурге, ни в Париже, ни в Лондоне — не может существовать только на продаже билетов. И основные направления науки тоже везде пользуются поддержкой государства. И государство в ответ получает огромный доход — не денежный, а куда более высокий. Должна быть в стране элитарная культура, к которой подтягивается культура остальная, и научная тоже. А у нас, увы, элитарная культура поддержки лишена, и талантливые люди вынуждены из страны уезжать. Например, в аспирантуру таланты сейчас не идут, потому что эти люди обречены на полуголодное существование…

— А в метро — объявление: «Требуются работники. Зарплата — от шести тысяч…»

— Это, кстати, вдвое больше, чем получаю я… Так вот, все революции провозглашали свободу, равенство и братство. Что ж, свободу мы получили. И это крайне важно. Но неравенство растёт. Я говорю не о неравенстве талантов — оно законно, оно должно быть, и люди, прекрасно работающие, гениально мыслящие, люди талантливые имеют полное право рассчитывать на уважение, почёт и определённые материальные блага. Но неравенство, основанное просто на том, что человек обладает коммерческими способностями, ничего не производит, а где-то что-то перепродаёт, и тем самым, на разнице между госценой и ценой рыночной, зарабатывает миллионы — это же дикость! Это создаёт общество арабо-африканского типа, где миллиарды долларов — у немногих и полная нищета — у всех остальных. То есть, мы идём к капитализму не в его шведском варианте и не в английском, а в самом, самом худшем… И культура, конечно, падает: рок — и поп-ансамбли на концертных площадках заглушают всё остальное; порнофильмы и фильмы ужасов для юных становятся главным зрелищем; на дискотеках — нечто невообразимое; читают в основном детективы…

— Массовая культура…

— Не совсем понимаю этот термин — «массовая культура». Всякая культура, по-моему, должна быть массовой. Что такое кино? Массовая культура. Телевидение? Тем более. Другое дело, что у нас через край бьёт дурная массовая культура, рассчитанная на самые тёмные человеческие движения души: на жестокость, агрессивность, сексуальные инстинкты. И особенно тяжело сказывается это на подростках…

— А ваши внуки, правнуки тоже этому подвержены?

— Ни в коей мере.

— Ваше влияние? Объясняли? Запрещали?

— Никогда ничего не запрещал. Потому что убеждён: никакими запретами, никакой категоричностью тона ничего путного не добьёшься. Наверное, мои дочери стали бы искусствоведами и без моей подсказки.

— Однако, когда в студёной блокадной квартире вы читали им Пушкина, это ли не было воспитанием?

— Очевидно… Когда однажды, в один из тех трудных дней, к нам заглянул литературовед Василий Леонидович Комарович и мы с Зинаидой Александровной решили продемонстрировать гостю, как наши четырёхлетние Верочка и Милочка знают наизусть «Сон Татьяны» и «Бал у Лариных», он послушал, послушал и удивился: «Почему у девочек вдруг яхонтовские интонации?» А это я перед самой войной в Эрмитажном театре слушал, как Яхонтов читал всего «Евгения Онегина», и невольно интонации замечательного артиста передал дочерям… Внучка Зина стала художницей. (Недавно мне звонили из издательства, где познакомились с её иллюстрациями к русским сказкам: «Поздравляем с талантливой внучкой!»). Внучка Вера пишет диссертацию в Бирмингемском университете. Ну а правнуки ещё маленькие…

— Хорошо, если им выпадет жить в по-настоящему свободной, в по-настоящему демократической, да к тому ж ещё процветающей России. В России, где отечественный фашизм будет вспоминаться, словно дурной сон, где мерзкий антисемитизм тоже останется в прошлом, как и примитивный национализм нынешних «ура-патриотов»…

— К сожалению, это явление — возвращение национализма — характерно сейчас для всего мира. Может, солнечная радиация виновата?.. А началось всё ещё лет двадцать назад, помните: Ирландия, Уэльс, Шотландия, Южная Африка, Южная Америка… В Греции — «чёрные полковники», теперь — Югославия… Однако у нас всё это приобретает самый страшный характер: на Кавказе — вулкан, который трудно потушить; Приднестровье… А что происходит на Украине: иные «патриоты» там договариваются до явной лжи, например — до того, что будто бы украинская культура положила начало всей европейской культуре… Увы, сейчас государственная, национальная нравственность приобретает формы каменного века. Потому что, как я это себе представляю, главным в каменном веке была физическая сила. Не ум нужен был, не культура, а физическая сила. Она давала возможность человеку существовать, защищать семью. Но ведь человечество с тех пор ушло далеко вперёд, и все мы сейчас должны гордиться своей культурой, своей вежливостью, своей терпимостью, своими гуманитарными ценностями. И хотя бы тем, что защищаем слабых, уступаем дорогу женщине, пожилым людям… Так в частной жизни. А в государственной, в жизни страны, нации — поступки совсем обратные: опять, словно в каменном веке, кичимся своей силой, количеством танков, самолетов… Но ведь в этом нет ничего, что в общечеловеческом смысле было бы действительно ценным. Потому что при такой громаде оружия побеждает совсем не тот, кто храбрее, кто умеет жертвовать своей жизнью. (Как это было когда-то, даже в средние века: ведь когда рыцарь сражался на турнире, он подвергался опасности, значит — не боялся смерти, и победитель был достоин славы победителя, даже в нравственном отношении). А ныне, когда всё дело заключается в том, у кого больше танков, самолётов или, не дай Бог, атомных бомб, гордиться победами, по-моему, не следует… И почему это страна непременно должна обладать огромной территорией, захватывать земли, населенные иной народностью? Почему малые народности следует в своих государствах объявлять как бы отменёнными? Неужели народы не имеют права на самоопределение? Ведь подобное же по всему миру идет! И мы в этом отношении, может быть, лишь наиболее яркий пример… В мире нарастает какая-то страшная агрессивность. И некультурность. Давно пора всем договориться, в чём заключается достоинство нации…

— В чём же, по-вашему, Дмитрий Сергеевич?

— Прежде всего — в культуре. И в открытости, в гостеприимстве по отношению к другим народам. Владимир Соловьёв когда-то сказал, перефразируя Евангелие: «Люби все другие народы, как свой собственный». Для развития культуры чрезвычайно важно сочувственное вживание в культуру других народов… Я убеждён, что все мы — и в России, и на Украине, и в Польше — должны гордиться тем, что в Киеве жили поляк Ивашкевич, русские Булгаков и Лесков, а в Петербурге, допустим, — украинцы Мартос и Шевченко. Кстати, давно пора поставить Тарасу Григорьевичу на берегах Невы памятник. (В 2000-м году его открыли — Л. С.). И никак не уразуметь мне, почему киевская интеллигенция допускает, чтобы местное хулиганьё оскверняло дом Булгакова на Андреевском спуске. Почему-то кое-кому там не нравится, что русские деятели культуры своею судьбой связаны с Киевом. Но ведь, повторяю, этим же гордиться надо, что они там жили — и русские, и польские, и еврейские, и разные другие: именно поэтому Киев — центр мировой культуры! И восхитительно, что в Киево-Печерскую Лавру паломники когда-то шли со всей России… Теперь, к великому сожалению, всё это будет гораздо недоступнее. Они от нас отделяются и в церковном отношении тоже. Зачем? Почему? Потому что, повторю, государства ведут себя на уровне каменного века. В их отношениях исчезает чувство порядочности. Это же чувство постепенно испаряется и во внутригосударственной политике: население начинают делить на «граждан» и на «не граждан». Сегодня мы осуждаем за это эстонцев, но боюсь, что завтра столкнемся с подобным и в России…

— Прекрасно понимаю нелёгкие проблемы народов Прибалтики, но всё-таки грустно, что нельзя, как прежде, на выходной поехать в дивный Таллин, или в Ригу, или в Вильнюс…

— И мне тоже этого очень жаль. Если говорить о городах нашего бывшего Советского Союза, то Вильнюс — безусловно, один из самых европейских. (Очень беспокоюсь, сохранили ли теперь литовцы музей в доме, где родился Мицкевич.) И Таллин тоже очень красив — жаль, испортило его отвратительное здание гостиницы «Виру»…

— Но вернёмся в Россию. Когда страна распадается, то и здесь кое-кто склонен посыпать голову пеплом: мол, всё-то у нас плохо, и никогда хорошо не было, и настоящей культуры не было тоже..

— Конечно, это не так. Русская культура — великая европейская культура, и, чтобы утверждать подобное, совсем не надо быть сторонником пресловутой теории: «Россия — родина слонов». Достаточно вспомнить хотя бы, как русское искусство «Серебряного века» подвинуло европейский авангард. А влияние Мусоргского на мировое музыкальное искусство! А русское зодчество! А Пушкин! А вообще русская литература девятнадцатого века!.. У меня недавно была встреча с одной английской поэтессой. Сперва она писала по-русски. А теперь вдруг перестала — и по-русски, и по-английски. Почему? Потому что, как объясняет, английский язык к поэзии не приспособлен: он очень удобен для науки, для логического выражения мысли, но такого богатства обертонов, как в русском, в английском нет. Так что, «испорченная» русской поэзией, она английские стихи писать теперь не может. А для русских стихов «всё-таки недостаточно окружена русской средой…» Что ж, гостья из Англии права: русская поэзия действительно изумительна…

— Если бы ещё эту поэзию знали «широкие народные массы»… Если бы вообще русские люди были в ладах с русским языком…

— Особенно — депутаты. Ну, скажем, неправильные ударения. Например, сейчас почему-то вдруг стало принято переносить ударение на один слог к началу слова. Всякие: прИнять, нАчать… Поэтому мой совет: если у вас есть сомнение, куда поставить ударение, ставьте его ближе к концу! А числительные сейчас почему-то перестали склоняться…

— Да, даже для телеведущего поставить, скажем, «триста тридцать три» в творительный падеж — проблема неразрешимая… Ну и — преНцеНдент, инциНдент…

— Нужна служба русского языка. По телефону. Пусть даже за плату. Это не так уж трудно. Кто-то из лингвистов, окружённый словарями, по первому же звонку депутата или вообще любого абонента объяснит, что и как надо писать, произносить… Между прочим, очень коверкает наш язык и странное новое веяние: в бывших советских республиках теперь от нас требуют — укоренившиеся в русском языке названия народов, народностей, городов произносить и писать на их лад: «кыргызы», «Ашгабад» и так далее… Какой-то местный снобизм! Мы же не пишем вместо Парижа — Пари, как французы. И не говорим, как поляки, ШОпен… Свой язык надо уважать…

— Знаю, что Куоккалу, которая теперь зовется Репино, вы помните с детских лет. А Комарово?

— В Келломяках (так тогда именовалось нынешнее Комарово) мы с родителями провели лето 1915-го… Жили по ту сторону железной дороги и часто гуляли на Щучье озеро. Мимо кладбища, где теперь покоятся и родители (имя отца на памятнике есть тоже, хотя место захоронения неизвестно: погиб в блокаду), и брат, и дочь Вера…

* * *

ТАКИМ ВОТ долгим получился тогда разговор…

В другой раз обратил я внимание Дмитрия Сергеевича на новый облик городских улиц: идёшь, например, по Невскому, а вывески почему-то на каждом шагу — не «русские»…

— Думаю, это временное явление, — ответил академик. — Поскольку «заграница» у нас долго была запрещена, сейчас многим хочется иметь дома свою «заграницу». Это — наносное, просто явление моды, так что очень уж огорчаться не стоит. А вот то, что разрушаются статуи на Ростральных колоннах, да и на многих зданиях, что там и орнаменты пропадают, — ужасно. Это уже не восстановимо, во всяком случае — в авторской редакции… Вывески же можно снять. Кстати, в известной степени они даже приносят пользу, поскольку напоминают о том, что надо изучать иностранные языки…

Я усмехнулся: мол, ну уж об этом-то отечественное телевидение забыть не даёт! Только включишь экран, а там уже очередные рок — и поп-музыканты вопят что-то, как они считают, по-английски…

Лихачев вздохнул:

— Это именно о н и т а к с ч и т а ю т. Нет, это никакое не з н а н и е иностранного языка, а просто звукоподражание. И разговорный язык — на улице, в кафе или ещё где-нибудь — это тоже ещё не знание, это всё поверхностно, а вот появление школ с углублённым изучением иностранных языков — дело очень хорошее… Впрочем, нам, наверное, прежде, чем другие языки освоить, со своим бы разобраться.

Поддакиваю:

— Откроешь иную газету, особенно молодёжную, а там сплошь — «крутой», «козлы», «тусовка», «сольник», «я от тебя тащусь»… Как вам всё это, Дмитрий Сергеевич?

— Ужасно!.. Русский язык необходимо спасать. Что бы я предложил? Во-первых, по образцу Франции образовать Комитет русского языка, во главе с президентом. Тем более что президент — первый за последние семьдесят лет глава нашего государства, говорящий по-русски. До него в самом высоком кабинете говорящих по-русски не было: там звучали то кавказские наречия, то южнорусские, но только не русский язык. Конечно, наш президент тоже иногда говорит: «знашь», «понимашь», но это не так страшно, это в конце концов такие провинциализмы, которые в какой-то мере допустимы… Во-вторых, как говорил уже вам когда-то, нужно организовать службу русского языка по телефону… К тому ж необходимо выпускать как можно больше словарей русского языка. Набор словарей должен быть в каждой школе, и школьников с младых лет надо приучать ими пользоваться… В-третьих, пора возобновить преподавание церковнославянского языка. Это необходимо не только верующим, а всем — чтобы почувствовать историю языка, его глубину, историю слова, тонкие различия между словами. Если кого-то из чиновников министерства просвещения пугает само слово «церковнославянский», именуйте его старославянским — дело же не в названии, а в сути…

Потом в том разговоре снова мы вернулись к городским улицам. В частности, мой собеседник недоумевал:

— Странным образом у нас делается капитальный ремонт зданий: сперва всё разрушается, в том числе и хорошие деревянные перекрытия, которые могли бы еще стоять лет двести. Потому что здание раскрывают, и потом эти перекрытия под дождём, под снегом долго гниют. А надо бы старую крышу снимать лишь в том случае, если возможно быстро поставить новую. И перекрытия заменять лишь те, которые уже никуда не годятся. Ведь что произошло с квартирой Пушкина на Мойке? По сути это уже теперь н е е г о квартира. Сам дух Пушкина как бы впитался в старые объёмы его жилья, но сейчас объёмы там уже другие, потому что новые бетонные перекрытия гораздо массивнее старых, деревянных, и потолки, естественно, понизились. Так что интерьер нарушен, и вместо пушкинской квартиры мы имеем, скорее, её макет… Так что при таком «капремонте» город наполняется зданиями, пусть даже красивыми — с точки зрения нового эстетического сознания, но НЕ ПЕТЕРБУРГСКИМИ, не этого типа…

— А тут еще небоскрёб для бизнес-центра на Васильевском острове возводить задумали, — подлил я масла в огонь… Лихачёв развел руками:

— Это ужасно. Ведь для Петербурга характерны низкие здания, низкие мосты, в общем — горизонтальные линии, а вертикали — только для храмов, и это означало уважение к ним. А теперь что же — в первую очередь, уважение к офисам и банкам? Они будут конкурировать с Исаакиевским собором? Это доминирование материалистического над духовным Петербургу всегда было чуждо. Его облик должен сохраняться в таком виде, в каком был замыслен Петром…

Какое место в нашем городе для академика — самое любимое? На мгновение задумывается:

— Пожалуй, спуск к воде на Стрелке Васильевского острова. И Павловск очень люблю. А в Петергофе — Монплезирную площадку с видом на Финский залив, где когда-то Лермонтов написал: «Белеет парус одинокий…» Недаром Александр Бенуа считал это место в нашем питерском краю самым красивым. И мне бы очень не хотелось, чтобы его горизонт был когда-нибудь испорчен тем самым бизнес-центром…

* * *

ОДНАЖДЫ наш разговор вдруг зашёл о чувстве юмора…

Говорю:

— Дмитрий Сергеевич, вы, известно, — почётный член многих научных академий в разных странах. А теперь вот объявлено, что этого же высокого звания вас удостаивают и создатели Академии юмора и сатиры, которая скоро распахнет свои двери…

— Вот как?! — удивляется. — Благодарю их за такую честь… Чувство юмора… Как оно важно и для человека, и для общества в целом, если, конечно, общество хочет быть здоровым. Ведь юмор смягчает наши нравы, помогает легче переносить разные житейские неприятности. Не зря же это чрезвычайно ценят англичане (между прочим, Англия — родина карикатуры): например, и в Кембридже, и в Оксфорде все университетские церемонии так и светятся улыбкой, а каждый из участников тамошних парламентских прений стремится иметь «смеющихся» на своей стороне…

— Н-нда, — вспоминаю, — советская власть подобного веселья, да ещё, так сказать, — на государственном уровне, явно не одобряла…

Дмитрий Сергеевич со мной согласен:

— Да уж… А ведь и на Соловках, кстати, я со своими «подельниками» оказался именно за юмор, поскольку наша Космическая Академия Наук по самому своему духу была шутлива, иронична, карнавальна… Например, к годовщине Академии мы сами себе отправили поздравительную телеграмму от имени Папы Римского, но в «органах» и её восприняли весьма серьезно… Чувство юмора там, на Соловках, поддерживало наше психологическое здоровье. Оно вообще спасало людей в тюрьмах, в лагерях — впрочем, гонимые всегда ведь обороняются анекдотами, остротами… Почему, например, столь остроумны евреи? Да потому, что чувство юмора у этого народа — как бронежилет…

И тут я вспомнил:

— Дмитрий Сергеевич! А ведь и ваша научная карьера началась, вроде, как раз с одного забавного случая…

Он согласился:

— Было такое… По возвращении из лагеря я работал в издательстве Академии наук — сдельно, полный день, очень уставал. Тем не менее, тянулся к науке, и прежде всего — к лингвистике, ведь в лагере занимался воровским языком. Поэтому ходил на заседания Института языка и мышления. И вот прихожу однажды: в зале — битком, в президиуме — Шишмарев, Жирмунский, другие светила… Доклад делал Каринский, очень долго, а я стоял у дверей и почти спал. И вдруг слышу: интонация голоса у докладчика изменилась. Он спрашивает: «Который час?» Через паузу опять: «Который час?» Я подумал: «Почему ему не отвечают?» Достал свои большие серебряные часы, глянул на циферблат — и громко, через весь зал: «Без четверти восемь!» Зал грохнул. Оказывается, докладчик просто приводил примеры на вопросительную интонацию. Но поскольку доклад всех утомил, я как бы этим выразил общее мнение… Мне казалось: произошла мировая катастрофа, путь в науку закрыт… И перестал ходить в этот институт. Но, когда встречал лингвистов, они мне улыбались очень приветливо: я стал знаменит! Правда, был спор: сделал я свой выпад нарочно или по ошибке? Вот так и началась моя научная карьера…

* * *

В КАНУН его 90-летия заглянул к Дмитрию Сергеевичу:

— В каком настроении встречаете столь солидную дату?

— В хорошем. Потому что вижу в нынешней нашей жизни (где, конечно же, много ужасного, постыдного, особенно — война в Чечне) некоторые и благие признаки: например, появился интерес к общемировоззренческой, серьёзной литературе, в частности, к работам тех философов, которые, по указанию Ленина, в двадцать втором году на «профессорском» пароходе были высланы в чужие края… Значит, люди стали задумываться над тем, что у нас происходит и что может случиться в будущем. Это очень важно…

Я не мог скрыть чувств:

— Дмитрий Сергеевич, всегда поражаюсь вашей, так сказать, неуёмностью, энергией да и «производительностью труда»: ведь вот и недавно, в канун 90-летия, выпустили сразу две новых книги — про афоризмы, про философию искусства… Ну, пожалуйста, раскройте секрет: как в таком почтенном возрасте удаётся сохранить молодость души?

Он улыбнулся:

— Относительно «молодости души» вашего оптимизма не разделяю: увы, мне сейчас очень не хватает как раз той ясности и энергии в делах, которые были когда-то. Но главный рецепт для сохранение этого важного качества знаю: работа. Если перестанешь писать или даже просто размышлять, мозг против склероза окажется бессильным…

* * *

ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА не стало 30 сентября 1999 года. Его похоронили на Комаровском погосте рядом с могилами родителей — Веры Семёновны и Сергея Михайловича, брата Юрия и дочери Веры, погибшей в автокатастрофе. Вскоре там же упокоились жена Зинаида Александровна и дочь Людмила.

на его даче в Комарово.

Фото Льва Сидоровского

Большое спасибо!

Да, замечательный был ученый и вообще человек. Гордость русской интеллигенции.