![]()

Сегодня общество отличается высоким уровнем конфликтности. Она порождает потребность в военной, экономической, социальной защите, а эта потребность в свою очередь взращивает определённую иерархию отношений. Так возник феодализм. Именно стадию социализированного феодализма мы переживаем сегодня.…

А. Н. Яковлев. Большевизм — социальная болезнь ХХ века

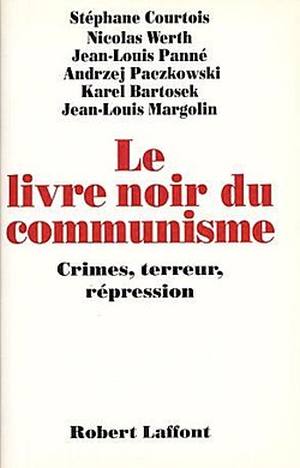

С. Куртуа и др. Чёрная книга коммунизма. М., 1999

(перевод книги с франц., Париж, 1997)

Статья академика А.Н. Яковлева: с. 5–32, 1999

Публикация Оскара Шейнина

Продолжение. Начало

[16] Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. Уже в начале перестройки были изданы десятки ранее запрещённых книг; Ночевала тучка золотая Приставкина, Белые одежды Дудинцева, Дети Арбата Рыбакова и многие другие; выпущены на экран около 30 фильмов, тоже ранее запрещённых, в том числе Покаяние Т. Абуладзе. Появилась свободная печать.

[16] Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. Уже в начале перестройки были изданы десятки ранее запрещённых книг; Ночевала тучка золотая Приставкина, Белые одежды Дудинцева, Дети Арбата Рыбакова и многие другие; выпущены на экран около 30 фильмов, тоже ранее запрещённых, в том числе Покаяние Т. Абуладзе. Появилась свободная печать.

Блистательные экономисты-публицисты, покойный Василий Селюнин, Николай Шмелев, Гавриил Попов, Лариса Пияшева, Николай Петраков, Анатолий Стреляный и другие вначале скороговоркой, а затем и в полный голос заговорили о рынке, товарно-денежных отношениях, кооперации и прочем. Затратность, т.е. патологическая неэффективность плановой административно-командной экономики, сидела в печёнках каждого здравомыслящего человека. Кошмарный товарный голод и невероятные ресурсные затраты, коррупция, дефицит, полумифические деньги, на которые ничего нельзя было купить, водочные и табачные бунты … В защиту завоеваний социализма против реформ немедленно встала вся сталинская рать номенклатуры во главе с вождями большевизма. Газета Советская Россия, основной издатель клеветы в мой адрес и по сей день, в марте 1988 г., опубликовала статью Нины Андреевой Не могу поступиться принципами. Это был своего рода антиперестроечный манифест, боевой клич неосталинистов.

В ответ была резко ужесточена антисталинская дискуссия под девизом Факты выше принципа. Быстро дошла очередь и до Ленина; факты его деятельности потрясали людей, ничего не знавших о мегапреступности вождя. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика, механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма, сработала. Иного способа политической борьбы у нас не было: большевизм напрочь отвергал любые демократические преобразования, любое инакомыслие. Так, например, мои работы и выступления 1987–1988 гг., частично и 1989 г., были густо напичканы цитатами из Маркса и особенно из Ленина. Благо, что у Ленина можно найти сколь угодно взаимоисключающих высказываний и практически по любому принципиальному вопросу.

[17] Можно ли было быть в те годы более радикальным реформатором? Нет, лобовой, таранный реформизм был бы немедленно остракизирован, изничтожен, изолирован в тюрьмах и лагерях. Главным в то время было обеспечение максимально возможного доступа людей к объективной информации. Выше я говорил об информационной автаркии. Режим всячески оберегал её, ибо 70 лет вёл против своих подданных перманентную гражданскую войну всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Горбачеву и его сподвижникам удалось сначала смикшировать (? О. Ш.), а потом и закончить эту проклятую войну.

Лично я считаю, что завершение 70-летней гражданской войны в России, развязанной Лениным и унесшей десятки миллионов жизней наших соотечественников, является главной заслугой команды Горбачева перед историей, основной итог перестройки. Холодная война тоже была завершена, и её знаковым символом стал вывод советских войск из Афганистана.

В августе 1991 г. путчисты во главе с руководством КПСС, КГБ и армии попытались возобновить эту войну, но были разгромлены. Когда нынешние аналитики пишут о перестройке, неважно, поддерживают ли они её или критикуют, они обходят суть явления, а именно то, что новый политический курс означал исторический поворот от революции к эволюции, т.е. переход к социал-реформизму. Страна практически стала на путь социал-демократического развития. В начале перестройки на официальном партийном уровне это упорно отрицалось, в том числе и мной (иначе и быть не могло), но в жизни восторжествовала именно политика реформизма. Когда я говорю о российской специфике социал-демократизма, то имею в виду конкретную логику демократических перемен при сохранении тоталитарной основы государства, его стержня, партии.

[18] Опора любого тоталитаризма в его догмах, охраняемых силой. Именно так и было у нас. Но взметнувшаяся гласность заговорила о других возможных вариантах общественного развития. Однако, политическая зашоренность была столь непроницаемой, что накопившиеся вопросы бытия, диктуемые самой жизнью, предпринимательство, фермерство, частная собственность, многопартийность и многое другое в то время были ещё опасным ревизионизмом, ересью. Контекст времени был совершенно иным. Но сколько же сегодня замелькало храбрецов, у которых, оказывается, были свои планы борьбы и свершений, но вот что-то мешало им бесстрашно ринуться в бой, в одночасье преодолев летаргический сон и озноб страха.

Впрочем, от курьёзов и капризов индивидуального и общественного сознания никуда не денешься, равно как и от политических и нравственных спекуляций. Мы продолжаем по инерции измерять всё новое критериями прошлого, а прошлое — критериями нынешних дней, стараясь выглядеть как можно современнее. Я думал иначе, я бы и сделал не так. Ох, уж эта шкодливая смелость тех, кто смотрит на драку со стороны, из-за угла и всегда готов прислониться к победителю и в очередной разоблизать его.

[19] Как было тогда, поначалу? В принципе доперестроечное общество могло бы жить и дальше на основе организованной преступности в масштабе государства. И существовать так годы, десятилетия и дальше, прикрываясь привычными мифами. Эволюция в подобном направлении зашла у нас очень далеко. Демонтаж сталинизма это лишь самый наружный слой прогнившей луковицы, дальше ленинизм, сплошная гниль.

Нас, реформаторов 1985 г., никто не гнал с вершины власти. По Красной площади носили наши портреты, демонстранты пели песни и рукоплескали. Можно было по-андроповски взять лопату и почистить конюшню, несколько ослабить политические репрессии, встать на путь управляемой демократии, просвещённой диктатуры и т.д. Хватило бы инерции лет на 15–20. Перестройка избрала мягкий вариант. Стержнем перестроечно-реформаторских начинаний было стремление облагородить социализм, придать ему человеческий облик. Рычагом перемен оставалась КПСС. Если взять Политбюро того состава, с благословения которого и пошла перестройка, то при всех различиях в возрасте, характере, образовании, опыте жизни, личных наклонностях, темпераменте и прочем, все, хотя и в неодинаковой степени, понимали необходимость реформ, но в рамках существующей системы.

При этом, как и ранее, не принималось во внимание, что Ленину и Сталину удалось создать на обломках крепостничества и незавершённой промышленной революции уникальную систему лжи и насилия. Уникальную потому, что она органически отторгала любые посягательства на свои устои, причём даже в тех случаях, когда сами вожди делали попытки несколько поправить ход вещей. Никита Хрущев поднял руку на Иосифа Джугашвили и его репрессивную политику, однако система быстро пришла в себя и ответила новым насилием, преследованием инакомыслия, агрессиями в Восточной Европе, расстрелом новочеркасских рабочих. Алексей Косыгин попытался внести в экономику элементы динамики, но система отторгла это новшество, и, исчерпав прежние силовые возможности развития, ответила застоем. Михаил Горбачев встал на путь практических реформ, однако система до сих пор огрызается, цепляясь за любую возможность возродиться. Мы видим, какое бешеное сопротивление оказывают большевики курсу Бориса Ельцина.

[20] В 1985 г. Политбюро, ещё не отказавшись от революционной риторики, но признав реформы неизбежными, оказалось не в состоянии понять, что тоталитарный способ правления может переварить лишь частичные реформы, согласится с побелкой грязных стен, но не допустит их слома. Годы перестройки подтвердили, что далеко не всем нужны демократия, рынок, частная собственность, военная и аграрная реформы, реформа судебной системы и реальное самоуправление.

Они (реформаторы — О. Ш.) чужды 1. Старому партийному и государственному аппарату, вся власть и само положение которых обеспечивались как раз за счёт отсутствия этих обязательных составляющих демократического общества. 2. Тем высшим командным структурам армии, КГБ, правоохранения, которые сами составляли не только часть этого аппарата, но его сердцевину и в то же время были сторожевой вышкой всеобщей казармы. 3. Всему люмпенизированному в нашем обществе, во всех его слоях без исключения, от люмпен-пролетариев до люмпен-начальников (? — О. Ш.). 4. И сегодня тем внешне вроде бы новым, но по сути более чем старым силам, которые усматривают смысл обновления лишь в собственном утверждении в креслах, должностях, полномочиях, в привилегиях и возможностях, ранее принадлежавших другим.

Нас, реформаторов 1985 т., часто обвиняют в нерешительности, половинчатости и прочем, совершенно игнорируя то обстоятельство, что в руководстве страны были люди разных, порой противоположных взглядов, представлявших многоцветие идеологических вариантов. Разве это не существенно, что во главе заговора 1991 г. оказались вице-президент, премьер-министр, министры обороны и внутренних дел, председатель КГБ, председатель Верховного Совета?

Нас в Политбюро многое разъединяло, но многое и объединяло. Каждый день реформ преподносил сюрпризы, которые требовали конкретных решений и рациональной реакции, но тут всегда вступала в силу разрушительная одномерная идеология. Разумные намерения и меры она губила, а иррациональные одобряла, будучи сама иррациональной.

[21] Пройдя непростой жизненный путь, испытав всякое, и награлды, и унижения, руководители страны многое видели, немало узнали и постепенно начали понимать, что жизнь упрямее догм. Они сумели подняться до больших высот в партии, государстве, науке, в других сферах. И в прежней системе добились успеха, а потому искренне верили, что и система в целом может одолеть кризис, надо только её почистить, подмазать, убрать ржавчину. На политическое сознание многих из нас, если не всех, серьёзное воздействие оказали первые реформаторские начинания Хрущева, Косыгина, пражской весны. Но одних настораживало, других смущало то, что ни одно из этих серьёзных начинаний не прошло испытания жизнью (это противоречит успешному нововведению Косыгина, см. § 19. О. Ш.), ни одно не выявило в практической форме социалистического реформизма. В силу этих (впрочем, не только) причин перестройка страдала от упрощённо-розового взгляда на вещи, особенно на перспективы реформ, а также от незнания степени заинтересованности масс, их готовности поддержать реформы практически. Как в тайге, верхушки деревьев скрипели от ветра, а внизу стояла гнетущая тишина. Порой перестройка совершала действия, которые сегодня, задним числом, просто трудно объяснить, подчас пыталась проломить бетонную стену, не замечая настежь открытой двери.

Нередко приходится слышать, что мы, реформаторы первой волны, были слишком наивны. Да, в чём-то безусловно. Но наша наивность во многом и наивность общественного сознания, наивность интеллигенции в целом. Наш путь к познанию и прозрению это путь всей страны, которая в своём абсолютном большинстве ещё совсем недавно была крестьянской, да к тому же крепостнической, феодальной. В той или иной мере всё общество должно было пройти этим трудным путём, чтобы обрести способность свободно мыслить, сбросить шоры с глаз и реально оценивать быстро меняющуюся обстановку.

Рассуждая умозрительно, сверхцентрализованная, забюрокраченная система, намеренно лишённая обратных связей и настроенная на неограниченную эксплуатацию человека, которую мы так долго именовали социализмом, всё же могла быть частично реформирована. Но при условии её как бы согласия на рассудочный, рациональный, прагматический подход к преобразованиям, если бы система в целом и все её главные подсистемы на деле поступились хоть чем-то в пользу человека и здравого смысла. Но именно этого и не произошло, да и не могло произойти. Система отвергала любое реформирование, и поэтому рухнула, не выдержав естественного исторического отбора.

[22] Да, иллюзии на старте перестройки были, и немалые. Наверное, в жизни вообще нет людей, свободных от иллюзий. Они как раз и питались убеждением, что систему можно реформировать, не сломав её. Рациональное течение событий могло бы разрушить какие-то из этих иллюзий, но ожесточённое сопротивление партийного и военного аппарата изначально и в корне перечеркнуло подобный сценарий. Оно, это сопротивление, подрывало реальный опыт Реформации, деформировало его. Таковы неизбежные издержки эволюционной смены общественного уклада. Закономерным итогом суеты в делах и смятения в умах стало размывание притягательности позиций политического центра, и, напротив, формирование мощных политико-психологических предпосылок всяческого экстремизма. Процессы общественной поляризации начали обретать опасные масштабы, чем и воспользовалось руководство КПСС, организовав августовский мятеж 1991 г.

Вспомним, что предшествовало августовским событиям. К началу 1990 г. силы демократии не смогли организоваться, преодолеть внутренние разногласия, выработать полновесную программу действий. Нарастала неуверенность президентской власти. В этой обстановке реакция перешла к тактике агрессивного противодействия преобразованиям. Дополнительным сигналом для неё, как я убеждён, было удушение программы 500 дней. Демократия смирилась с поражением, что было ошибкой с тяжёлыми последствиями. Именно этот просчёт открыл путь январскому 1991 г. вооружённому выступлению реакции в Вильнюсе, затем в Риге и к генеральной репетиции путча, к военно-большевистской демонстрации в Москве 28 марта того же года. Из той же колоды было обсуждение на Пленуме ЦК в апреле 1991 г. вопроса о снятии Горбачева с поста генсека партии. Это символизировало открытый разрыв реакционно-обновлённого руководства партии с политикой преобразований.

Августовская 1991 г. попытка государственного переворота, прервав эволюционное развитие реформ, в то же время ускорила переход к кардинальным реформам. Возможно, что объективно они были несколько преждевременными, хотя стагнация в социально-экономическом развитии в доавгустовский период таила немалую угрозу реставрации. Первые, сравнительно лёгкие победы вскружили демократам голову. Их поразило зазнайство, за которым последовало политическое разгильдяйство.

При всех благотворных переменах последних лет всё же нельзя обманываться: подлинной и прочной демократии у нас пока ещё не существует. Более того, итоги парламентских выборов последних лет уже отрицательно сказываются на процессах демократических реформ. Время после августа 1991 г. это во многих отношениях время упущенных возможностей. Это касается прежде всего политической сферы. Не была осуждена всенародным референдумом большевистская идеология и политика. Путчисты остались безнаказанными, не подвергся кардинальной реорганизации и государственный аппарат.

[23] Драма нашей демократии в том, что она никак не может создать себе опору в главном, в работающих экономических свободах. Послеавгустовские попытки новой экономической политики, верные по замыслу, были проведены второпях. Либерализация цен не была подкреплена земельной реформой. На рынке не оказалось ни жилья, ни средств производства, ни иностранных инвестиций. Промышленность осталась предельно монополизированной. Не было принято кардинальных решений для развития малого и среднего предпринимательства. Вот почему экономика захлёбывается в трудностях, мечется между полуэкономическими и полуадминистративными решениями. Вот почему интересы человека с его болями, нуждами и надеждами остаются в стороне, и почему столь медленно прививается политическая культура.

Продолжающаяся перестройка сводится, к сожалению, к столкновению исполнительных и законодательных структур, частной и государственной собственности, центральных и региональных, партийных и государственных интересов. Смириться с подобным ходом дел значит дать дорогу хаотическому варианту развития, что, собственно, и произошло после октября 1917 г. Тогда пришла новая тирания, ещё более лютая и мракобесная. Неизмеримо усилились бюрократизация всего и вся, гнёт и эксплуатация народа, не имеющих себе равных ни в мире, ни в нашей истории.

Без действительной экономической свободы, суверенитета собственности и личности нам не вырваться из плена власти, объективно тяготеющей к авторитаризму, из плена эгоизма и коррупции, кто бы персонально или по партийной принадлежности ни оказался бы у руля ледокола. Поэтому и демократизация у нас деформирована, легко допускает спекуляции и на ней самой, и на конкретной социально-экономической обстановке в целом. Поэтому фактическое положение человека мало изменилось, а новая бюрократия так же равнодушна к людям, как и прежняя. Человек до сих пор

бессилен перед государством юридически, политически, экономически, да и просто в повседневной жизни, бессилен в любой ситуации. Человек и государство — несоизмеримые силовые величины как песчинка и гора, капля и море, вздох и ураган. На высокомерие, некомпетентность, равнодушие, а по большому счёту на бессовестность власти человек отвечает тем же самым. Иного и ожидать бессмысленно.

[24] Задача высшего смысла это насаждение ответственности социальных структур перед личностью, перед человеком. Ответственности и в системообразующем смысле, который учитывает демократию, право, отчётность и т.д. И в самом практическом и непременно в экономическом смысле любой нанесенный гражданину ущерб должен возмещаться в полном объёме и безотлагательно. Лишь на этой основе свободный человек станет действительно уважаемым и уважающим себя, обретёт чувство достоинства.

К сожалению, нашей ещё хилой демократии правомерно бросить в этом плане вполне обоснованные упрёки. Очень многие из актёров демократического театра действуют так, будто завтра, прямо с утра, наступит всемирный потоп, и нужно успеть запастись всем впрок на две-три последующие жизни, если удастся устроиться на каком-либо необитаемом островке. Но дело, разумеется, не только в субъективных факторах. Многие несуразицы идут от особенностей модернизации в отсталой стране. Она, эта модернизация, постоянно воспроизводит психологию иждивенчества, уравниловки, эгоистически толкуемой социальной справедливости, воспроизводит и прочие прелести уходящего уклада жизни.

Модернизация, я подчёркиваю, в отсталой стране неизбежно порождает эмоциональную реакцию двоякого плана. С одной стороны, всё омертвелое видит в наступлении чего-то нового угрозу своим интересам, оскорбление своих прежних представлений, своих верований, авторитетов и героев. И чем быстрее идёт модернизация, тем к более трагичным выбросам она может привести. Но мощные негативные эмоции бурлят и в противоположной части политического спектра. Всегда есть и будут те, кто хотел бы идти быстрее, действовать решительнее. Эти люди соизмеряют день сегодняшний не со вчерашним, а с неопределённым завтрашним, выдуманным, а потому особо привлекательным. Их неудовлетворённость темпами прогресса, психологическое нетерпение тоже способны рождать не менее драматические последствия в общественной жизни. Добавим сюда, что жизнь не бывает без теневых и даже омерзительных сторон, что за всякий прогресс приходится платить. Остаётся ещё и политическое, групповое, клановое и всякое прочее соперничество, да ещё неискоренимое самодовольство правящего класса.

[25] В любом случае объективные процессы модернизации вызывают мощное сопротивление, хотя его формы могут быть существенно разными. В одном случае откровенный бунт реакции, попытка силой вернуть прошлое. В другом — особый вид саботажа, когда скромные шаги в реформах возводятся в достижения революционного масштаба. Но социальная база того и другого сходна, это опора на люмпенские паразитические элементы, на его наименее трудоспособные и трудожелающие слои. А потому и результат во многом сходен: откат в прошлое или авантюра большого скачка. Естественный ход прогресса резко замедляется. Реанимируются либо реакционные структуры, либо в новом обличье возрождаются по сути все болячки и пороки того общественного устройства, которое торопятся объявить разрушенным. Иными словами, отсталая страна не располагает эффективными средствами и механизмами поддержания общественной стабильности.

Именно от люмпенизированного сознания идёт, например, психологическая и политическая возня в России. Её (? О. Ш.) можно условно назвать новые русские. Отечественному мнению настойчиво внушается мысль, будто демографические формы жизни выгодны только нарождающейся буржуазии, норовящей то ли скупить, то ли продать на корню всю страну. Конечно, среди новых богачей немало жуликов, мошенников, воров, которым рано или поздно не избежать ответственности перед законом. Они позорят и демократию, и свою страну. Стыдно слышать рассказы иностранцев о том, как некоторые российские бизнесмены, будучи за рубежом, швыряются долларами в ресторанах и магазинах. Ясно, что подобные люди вовсе не предприниматели, а просто воры.

Но я говорю не о конкретных лицах, а о попытках дискредитировать тенденции, которые пробивают дорогу к экономической свободе, нормальному рынку. За спекуляциями на тему новые русские — прежний классовый подход, только по-новому представленный. То же стремление разделить общество на злых богатых и несчастных бедных, олицетворяющих добро и справедливость. Но это уже было и принесло только беды. Сегодня подобные спекуляции нельзя квалифицировать иначе, как злонамеренные, подстрекательские.

[26] Схема богатые — бедные постоянно подпитывается нерешённостью противоречий между творцами и паразитами, производителями и трутнями, людьми нравственными и двуногими созданиями из клана воинствующего аморализма. Оно изначально заложено в любом обществе, но только ХХ век с его уровнем требований к личной и социальной ответственности придал этому противоречию повышенную остроту. Особенно в нашей стране, в которой большевистское государство с самого начала строилось на удушении работающих и возвышении бездельников.

Стихия правит бал там, где власть лелеет пассивного, ленивого и равнодушного. Однако, цивилизация это каждодневность усилий, муки творческого поиска, тяжесть сомнений, груз ответственности, на основе чего личность только и может достичь счастья самореализации и обрести достоинство. Наш исторический выбор состоит в том, пойдёт ли общество, страна к возвышению действительного труженика и его социальной защите, к утверждению за каждым человеком неотторжимого права на самореализацию. Или же мы снова повернём к люмпенопоклонству и тем самым обречём общество на вырождение.

Босяки жгут сарай, чтобы зажарить поросёнка, к тому же не своего. Люмпен — носитель зависти, первого греха человека. Каин убил Авеля из зависти. У люмпенов своя система ценностей: мораль, нравственность, честь, совесть, порядочность зловредны. Лень — мать всех пороков. Хлестаков — гениальнейший образец босяка в чиновничьем мундире. Босяк — за уравниловку, за воровство. Сталин — эталон растления властью, Брежнев — воровства. Проблемы босячества, зависти к заработанному достатку, комплекс Сальери (который не отравил Моцарта. О. Ш.) это те рефеодальные камни на нашем пути, на которых демократы будут спотыкаться на каждом шагу. И падать придётся. Моцартовское начало — самое светлое, самое ценное, что есть в человеке. Всё земное от перворукотворного костра дикаря до компьютера, от колеса до космической станции сделали люди моцартовского склада, таланты и интеллектуалы.

Авангард реформации идёт по минному полю. Ошибки, потери, разочарования. С трудом, и немалым, мы учимся жить в условиях демократизации, осваиваем азы свободы. Полемическое невежество, неуважение к оппоненту и даже партнёру выплёскивается из всякого, раскрывающего уста. В спорах кратно больше хамства, неприятия иной точки зрения, чем истины. Самая пора браться за ум, иначе беда неминуема.

[27] Последние годы слишком глубоко изменили наши понятия об общественной жизни, чтобы и сегодня продолжать действовать на той же интеллектуальной и политической базе, что и в начале Реформации. Поэтому неизбежно

1. Серьёзное переосмысление происходящих процессов, интеллектуальное освоение нового опыта, а главное понимание самих себя с позиции всего познанного, накопленного за эти годы. Понимание законов и условий социализации личности, строительства духовно здорового общества. Марксисты начала XX века, и русские, и немецкие, и иные были во власти кривых зеркал. Их попытки создать теорию личности отличались неистребимой политической демагогией.

Какое, впрочем, можно создать учение о всесторонне развитой личности, если её предварительно втиснуть в классовые общественные структуры? Классовая завороженность отбросила за негодностью такие факторы социальной интеграции, как общечеловеческая мораль, религия, семья, которые играют первостепенную роль в сохранении человечности. В сущности, позаимствованная у сенсимонистов идея, что вся история человеческого общества является историей борьбы классов, затеняла основополагающую проблему, почему общество сохраняется как целостность? До сей поры марксоориентированная социальная философия отвечает на этот вопрос очередным каламбуром: единство существует через борьбу и противоречия, т.е. через разъединение, разрыв.

Вероятность того, что реальный исторический процесс разойдётся с прогнозом Маркса, была велика с самого начала. И в то давнее время можно было заметить, что каждый очередной кризис перепроизводства, с которым связывались надежды на начало революции, разрешался мирным путём, подталкивая капитализм на новую ступень расширенного воспроизводства. Не случайно Энгельс в конце жизни признал, что его и Маркса взгляды на отличие будущего некапиталистического общества от современного общества не имеют никакой теоретической и практической ценности вне связи с конкретными фактами и процессами истории.

2. Необходим перенос центра тяжести практических преобразований на закрепление достигнутого, создание надёжной опоры демократии в институтах, механизмах и структурах экономики, государства, общества.

3. Мы вступаем в период большего числа неопределённостей, запрогнозировать исход которых, вычислить траекторию их развития чрезвычайно трудно. Неопределённостей и во внутренней жизни, и в мировой политике, и в мире в целом. Этот период требует особой осторожности. Конечно же, не отказа от осуществления реформ, отказа, который искусственно породит новые неопределённости.

4. Под любые реформы, имея в виду оправданные реформы, направленные на благо человека, сейчас необходим колоссальный объём предварительных исследований, прогнозов, разработок. Это больно ударяет по реформам и их сторонникам, замедляет или останавливает преобразования. Отныне и далее в структуру политической и государственной систем, экономики, всей общественной жизни должен быть заложен институт реформ в качестве постоянного, всеобъемлющего и обеспечивающего жизнеспособность общества.

5. Скажу так: поверить в возможность и реальность обновления в наших условиях в начале 1985 г. было немыслимо. Однако, свершилось. Тем самым жизнь ещё раз, хотя и крайне драматично, подтвердила, что все общественные процессы неизменно носят циклический характер. И потому противодействие консервативной волны тоже неизбежно. Само по себе оно не тождественно отступлению, частичной реставрации прошлого (хотя может дойти и до этого). Реформация должна уже теперь задуматься над тем, как облегчить наступление следующей фазы цикла, реформаторского, а не стихийно реставрационного. Тут есть много возможностей. На пережитую в 1990–1991 гг., в 1993 г., и вновь всколыхнувшуюся сегодня фазу оживления реваншизма, подкреплённую фашизмом, необходимо взглянуть не только как на неудачу или неизбежное зло, с которым приходится считаться, но и как на определённый сигнал об опасностях, подстерегающих демократию.

6. Куда же всё-таки эволюционирует обновление? Предперестроечное общество сильно напоминало феодальное с точки зрения того, как строились в нём взаимные интересы и вся система экономической и социальной мотивации. Полное отчуждение всех от всего предопределило то обстоятельство, что система в целом была никому не нужна, ни низам, ни верхам. Максимум, что мотивировало, это личное, индивидуальное положение, если оно приносило хотя бы небольшие привилегии.

Именно поэтому тот социализм рухнул так же молниеносно и на удивление легко, как в своё время рухнул без войн и революций рабовладельческий строй. Возможно несколько вариантов развития, и один из них больше всего беспокоит меня. Сегодня общество отличается высоким уровнем конфликтности. Она порождает потребность в военной, экономической, социальной защите, а эта потребность в свою очередь взращивает определённую иерархию отношений.

Так возник феодализм. Именно стадию социализированного феодализма мы переживаем ещё и сегодня. Тенденция к своеобразному региональному феодализму будет, на мой взгляд, достаточно сильной в нашей внутренней жизни, по крайней мере на ближайшее десятилетие. И центральным звеном станут новые республики, министерства и ведомства, и там, где они сохранятся, и крупнейшие концерны. Если наше развитие в ближайшее время не сорвётся на какую-то иррациональную траекторию, то относительно раскрепощённым будет поколение (? О. Ш), которому сейчас 17–20 лет. Таким образом, до того момента, когда новая общественная система в форме социального капитализма станет достаточно сильной, продвинутой, придётся ждать не менее 25–30 лет. И это при условии, что в течение этого периода не возникнут какие-то сильные и устойчивые факторы, способные повлиять в ту или иную сторону на эволюцию общества. Что касается подъёма жизненного уровня, то он начнётся гораздо раньше. Разумеется, всё это лишь самые общие соображения, рождённые скорее образными ассоциациями, чем реальными фактами.

Перспективы обновления, доступные ему альтернативные пути дальнейшего движения, это самостоятельная тема, нуждающаяся в отдельной разработке. Главные же вопросы сейчас: что и как должно быть сделано для того, чтобы реформы действительно стали неотъемлемым принципом общественной жизни? Что можно противопоставить тенденциям, толкающим к авторитарному рефеодализму, укреплению иерархических и клановых структур? Что надо сделать, чтобы жизнь в стране, чем дальше, тем сильнее подчинялась критериям рациональности?

Всё остаётся людям… По мотивам одноимённой пьесы Самуила Алёшина.

Опять! Опять… Куда ни ткнись, «Евреи, евреи, кругом одни евреи!»… И тут они свой отпечаток оставили…

Нет-нет! Александр Николаевич Яковлев к евреям касательства не имеет. Но книга его » Большевизм — социальная болезнь ХХ века» — это то, что он оставил людям.

Наверное с этой позиции и следует рассматривать его книгу. Она для нас с вами, для наших с вами размышлений. Не для них, не для россиян. Вряд ли сегодня она до них дойдёт. Ведь автор книги, Александр Николаевич Яковлев, по нынешним временам в России — иноагент.

Не сегодня, нет, не сегодня он стал «иноагентом». Вы что думаете, зазря его при жизни выкинули из Политбюро и исключили из партии?

Проклятие это и по сей день клеймом на нём уже при нынешней власти.

Нет, книга его не для них. Она для нас. Как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Всё остаётся людям…

Он успел. Он оставил нам.