![]()

ТАК И ЖИЛ он здесь, покоряя за высотой высоту, влюблённый в наш город сын Эстонии — талантливый учёный, кандидат экономических наук, возглавивший в ЛГУ Клуб ветеранов лёгкой атлетики. Ну а теперь Юри Аадович Тармак продолжает своё дело уже в отчем краю. Говорят, что жутко огорчён теми трениями, которые возникли между его маленькой страной и огромной Россией: потому что именно под нашим питерским небом, обретя здесь и жену, и вообще много хороших друзей, столь успешно торил путь в науку и ковал свою всемирную спортивную славу...

Олимпийский характер.

Лев Сидоровский

Окончание Начало

Глава 3-я.

И у лодки выросли крылья…

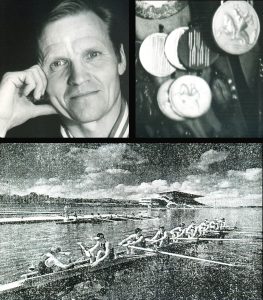

Слово — об участнике пяти Олимпиад, мастере спорта международного класса, судостроителе Юрии Лоренцсоне

Слово — об участнике пяти Олимпиад, мастере спорта международного класса, судостроителе Юрии Лоренцсоне

ЭТО БЫЛО в конце шестидесятых… Человек вбежал на Дворцовую площадь, пересёк финишную черту и, как бы сбрасывая груз тридцати километров, устало прошёл ещё несколько шагов… Кто-то из зрителей подтолкнул локтем соседа:

— Это же Лоренцсон, наш, с Балтийского… Ума не приложу: ну зачем себя так истязать? Ведь ему уже под сорок, и потом — знаменитый на весь мир рулевой, чемпион Европы, две Олимпиады за спиной…

Когда мы познакомились, у Юрия Евгеньевича за спиной оставалось уже пять Олимпиад (больше, чем у любого из наших земляков) и восемь стартов на трассе Пушкин — Ленинград…

***

ТЯЖЕЛЕЕ всего он бежал здесь в пятьдесят шестом. Погода тогда выдалась мерзкая — дождь со снегом, и, казалось, ноги вот-вот откажутся повиноваться. Бежал и думал: «Не та форма…» Впрочем, откуда форме было быть «той», если Юрий только-только вернулся из далёкого Атбасарского района, где с такими же, как он, добровольцами сначала строил зернохранилище, а потом сутками, почти без сна, таскал туда тяжеленные носилки: машины с целинной пшеницей шли и днём, и ночью… И вот теперь, беря старт в Пушкине, у вокзала, приколол на майку почётный знак «За освоение целинных земель», которым его там, в Казахстане, наградил ЦК комсомола. Незаметно бросил взгляд на соперников: ни у кого больше такого значка не было… Только миновал городскую черту, понял: вот что значит всё лето без тренировки… Но он упрямо одолевал всё новые и новые километры, и на финише выяснилось, что из ста восьмидесяти оказался отнюдь не в числе последних, а двадцатым.

Вспоминая тот очень давний случай, я пытаюсь сейчас уяснить для себя, откуда в этом весьма хрупком на вид человеке (рост, как говорится, — «метр с шапкой», вес — пятьдесят килограммов), таилась такая недюжинная силища? Откуда такой характер? Наверное, всё началось ещё в детстве, тем более что детство опалила война…

***

ИХ У ОТЦА с матерью было пятеро. Пять сыновей. Жили на Большой Пушкарской, до Крестовского острова не так уж далеко, а там, на Крестовском, на Стадионе печатников, отец по вечерам частенько играл в городки. И сыновья тоже пробовали бросать в цель толстенные палки, называемые битами, а потом наперегонки бежали к трамвайной остановке…

Пришла война, и Юра увидел, как горят Госнардом и любимые «американские горы», увидел огромную воронку, разворотившую Татарский переулок, что против Зоосада. Однажды ему захотелось посмотреть «на бомбёжку» из окна, что на чёрной лестнице, однако эта идея чудом не стоила мальчишке жизни, потому что взрывной волной на лестнице выбило не только стёкла, но и двери…

Отец воевал, а сыновья с мамой весной сорок второго оказались в глухой тыловой деревеньке. С учёбой там было поставлено туго, зато работать Юре приходилось вдосталь: и коров пас, и траву косил, и снопы вязал… В общем, зарабатывать на хлеб он стал рано, а потом, вернувшись на невские берега, старался наверстать всё, что недополучил в горемычной их школе, где на все классы была лишь одна учительница, да и то — по географии…

Затем пришёл он на Балтийский завод, в конструкторское бюро, учеником чертёжника, и с той поры в его трудовой книжке оставался всё тот же, один-единственный штамп.

Старший брат бегал на лыжах за свой техникум, и Юрий — с ним. Учился у Валентина, как руку с палкой назад отбрасывать, чтобы толчок был сильнее, чтобы рука как бы посылала тело вперёд (эта техника лыжного бега у нас тогда только вводилась), и, когда в такой манере на заводском первенстве прошёл десять километров, на Юрия сразу обратили внимание. Да, очень элегантно выглядел он на трассе в своём более чем скромном спортивном костюме: старая куртка и рабочие брюки в носки заправлены…

Лоренцсона включили в сборную завода, а вскоре Юрий наряду с лыжами стал заниматься сразу почти во всех спортивных секциях — и легкоатлетической, и волейбольной, и баскетбольной… Для него ничего не составляло после работы, да ещё после занятий в вечернем техникуме, часов в одиннадцать вечера выбежать в парк — и мимо «Великана», через Кировский мост, а потом по набережной, где Эрмитаж, через Дворцовый мост, Стрелку, мост Строителей (который потом переименуют в Биржевой)… И так — два или три круга… Вероятно, именно бег навсегда избавил его от простуд: за все годы, что на заводе, брал больничный лист всего два раза, да и то на пару дней. Юрий Евгеньевич с улыбкой поведал мне, как однажды в ЦПКиО, после солидной тренировки, отправился было домой, а навстречу — знаменитый олимпийский чемпион Тюкалов:

— Ты куда это? Давай-ка пробежимся вместе…

— Да я уже вроде двадцать километров накрутил…

— Ну, хоть кружочек, неужели слабО?

СлабО? Завёлся и прибавил к тем двадцати еще два «кружочка» по Елагину острову.

***

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ, когда он уже занимался в гребном клубе. Были у них на Балтийском ребята, которые входили в олимпийскую сборную. Выступив в Мельбурне на «четвёрке распашной», решили собрать «восьмёрку». Встретили Юрия, которого знали по лыжам:

— Сходи с нами на руле…

А его и упрашивать не надо. Прошлись пару раз вдоль Каменного острова и тут же решили: включаем в экипаж!

То, что рулевой — профессия дефицитная, Лоренцсон узнает позже. И на своей шкуре поймёт, почему — дефицитная? В самом деле, вроде бы со стороны и не такое уж мудрёное это занятие: гребцы — те да, стараются, исходят потом, а ты, кажется, сиди себе спокойненько на руле… Но, как выясняется, именно рулевому достаётся сполна: и ветер его продувает, и водой его заливает, причём согреться нет никакой возможности. А если на финише неудача, то именно на него, как правило, валятся все шишки — мол, «эх, прозевал…» Потому что именно он должен лучше всех чувствовать лодку, не позволяя ей «рыскать» по дистанции, именно от него требуется исключительный глазомер, именно ему приходится ежесекундно контролировать действия команды:

— Саша, не гони банку!..

— Лёня, аккуратней на заносе!..

— Игорь, не хватай рака!.. (Это значит, что Игорь зацепился за воду веслом).

Трудно углядеть за всеми соперниками, мгновенно оценивая ситуацию, складывающуюся в гонке. Трудно держать точный курс при боковом ветре. Трудно скрупулезно следить за техническим состоянием лодки, и Юрий, кстати, не доверял никому, даже тренеру, — сам без конца проверял, надёжно ли закреплены уключины, нормально ли ходит банка, в порядке ли подножки и рулевой тросик… Ещё мучительно трудно соблюдать строжайшую диету, чтобы твой вес, не дай бог, не превысил пятидесяти килограммов. И не сорвать голос на трассе — тоже непросто. Когда на первых своих официальных соревнованиях в Химках после гонки, шатаясь, поднялся на плотик, выяснилось: от старта до финиша потерял три килограмма — он и потом всегда будет чувствовать себя на финише, словно выжатый лимон.

Но Юрий всё равно уже «заболел» лодкой… А тут его ещё включили в молодёжную сборную Ленинграда, и они сразу же составили крепкую конкуренцию «старичкам», заняв на чемпионате страны третье место. А потом выиграли отборочные предолимпийские соревнования. Однако в Риме, на озере Альбано, всё-таки сказалось отсутствие опыта международных встреч — домой возвратились без медалей…

Эта неприятная закономерность повторялась ещё несколько раз: дома побеждают, за рубежом — проигрывают… И тут вдруг загребной «восьмёрки» «Жальгириса», которая собиралась в Филадельфию, на матч СССР — США, попросил у тренерского совета, чтобы на усиление дали им Лоренцсона. Так Юрий впервые вкусил сладость победы под чужим небом. Потом в этом составе они становились первыми не раз, но пришёл черёд токийской Олимпиаде — и снова осечка: рассчитывали, как минимум, на «серебро», однако перед стартом заболели двое, и в результате — только пятое место…

Ту неудачу Лоренцсон переживал до конца своих дней. Зато с удовольствием вспоминал, какой потрясающий спурт после заминки на старте показали в Мехико. Из Мехико привёз домой свою первую олимпийскую медаль, бронзовую.

Спустя четыре года, в Мюнхене, поначалу тоже всё складывалось вроде удачно: в полуфинальном заезде ленинградский экипаж финишировал первым, оставив позади лодки Чехословакии и Румынии, занявшие затем призовые места. Однако в итоге наши земляки оказались без наград.

…И вот сорокашестилетний Лоренцсон прибыл в Монреаль, на свою пятую Олимпиаду. Здесь его маленькая команда (Юрий Шуркалов и Дмитрий Бехтерев) стала «серебряной», и потом могучие гребцы тискали в объятиях худенького Юрия Евгеньевича:

— Ты же самый мудрый из всех рулевых!

Не только эти двое, но и другие друзья-товарищи частенько величали Лоренцсона «мудрым», имея в виду наряду с высочайшим профессионализмом рулевого также и чисто человеческие его качества. Предельно жёсткий на дистанции, он в личном общении был бесконечно мягок, и никакая слава вскружить Юрию голову была неспособна. Но если вдруг команду начинали преследовать неудачи и, как реакция, возникали очень опасные разговорчики на тему — «кто кого возит?», самый старший в экипаже Лоренцсон мгновенно зажимал в кулак всю свою мягкость и терпимость. Сколько раз ребята потом бывали ему благодарны за нелицеприятные слова в свой адрес — ведь иногда и не знаешь, что в конечном счёте важнее: чемпионская медаль или сохранённый для грядущих баталий коллектив?

***

ПОМНЮ, как в 1980-м на Балтийском открывалась спартакиада, и первым на заводской стадион вступил человек в ослепительно белом костюме. В его вытянутой руке развивалось алое знамя, а через плечо спускалась такая же алая лента, сплошь усыпанная наградами… Зрители знали: это не только всемирно знаменитый спортсмен, чье имя внесено в «Летопись комсомольской славы», но и заслуженный балтиец, ударник труда…

А потом, вечером, оказавшись у Юрия Евгеньевича дома, я бережно снял со стены эту тяжёлую ленту и сразу реально ощутил, каков «вес» спортивных побед рулевого. Медали олимпийские, медаль с чемпионата мира, четыре — с чемпионатов Европы… Вот эта — память о триумфе в США, а рядом — о выигрыше в Англии. Еще несколько — с Люцернской регаты, и из Дуйсбурга, и из Манхайма, и из Познани, и из Саубади…

После успеха на Хенлейнской регате ребята решили, по местной традиции, на радостях бросить своего рулевого в воду, однако сделали это не вполне удачно, и Лоренцсон ударился спиной об угол плота. Общая радость в момент погасла, потому что травма оказалась весьма серьёзной. Опасались, что Юрий не сможет участвовать в чемпионате Европы, который был буквально на носу. Но, несмотря на боль, он спустя всего лишь две недели после этого случая сумел привести свою команду к «серебру»…

Да, только разных зарубежных регат у него за спиной к времени нашего знакомства было больше сорока. А это значит, жизнь — в разъездах. Однако всякий раз, оказавшись далеко от родных мест, даже в самых экзотических краях, Юрий Евгеньевич (по складу характера человек очень домашний) жутко скучал по жене, дочкам, друзьям и, когда возвращался, непременно приходил к Неве, чтобы молча постоять на её берегу.

Хозяин уютной квартиры показал гостю удостоверение рулевого первого класса, и оно поначалу не произвело на меня никакого впечатления, однако, бросив взгляд на номер документа (№ 1!), понял, что Лоренцсон получил такую книжечку в стране самым первым, а это, согласитесь, деталь немаловажная. Ещё хранилась здесь старая вылинявшая майка с заводской эмблемой и словом «чемпион» — этой майкой Юрия увенчали, когда он впервые быстрее всех на заводе пробежал пять километров. Хотите — верьте, хотите — нет, но знаменитый рулевой, пятикратный олимпиец, мастер спорта международного класса продолжал отдавать предпочтение всё-таки самой первой и самой главной своей любви — лёгкой атлетике, бегу, хотя не поднялся тут выше второго разряда. И поэтому старую маечку Лоренцсон ценил больше всех других наград…

***

ДО ЗАВОДА Юрий Евгеньевич добирался только пешком, и ходил он, по общему мнению, словно юноша. Если же позволяло время, отправлялся с дочками на такой знакомый ещё с довоенного детства Крестовский остров… А коль оказывался у гребного клуба, кто-нибудь из тренеров обязательно просил:

— Юра, сходи с моими на руле…

Немолодой уже человек снова садился за руль, мальчишки жадно ловили каждое его слово, и лодка летела красиво… И вспоминалось, как однажды, после какого-то яркого финиша, знаменитый их загребной Зигмас Юкна похлопал Лоренцсона по плечу:

— Знаешь, хороший рулевой может немножко помочь хорошей команде, а плохой может испортить всё. Ты помогаешь не немножко…

Вот и теперь, с мальчишками, руль он держал крепко, — вразрез волне, и тем казалось, что у лодки вырастали крылья…

Как жаль, что в 2003-м Юрия Евгеньевича не стало…

Глава 4-я.

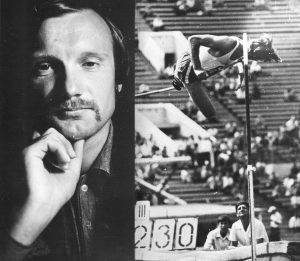

За высотою — высота…

Слово — об олимпийском чемпионе, заслуженном мастере спорта СССР Юри Тармаке

ОДНАЖДЫ, когда после неудачной тренировки расстроенный Юри (так, кстати, правильно звучит его имя, а не «Юрий», как пишут некоторые журналисты) возвращался к себе, на Пярнуское шоссе, оказавшийся рядом в автобусе школьный приятель заметил:

— Послушай, может, тебе вообще с прыжками распрощаться? Ведь мы, эстонцы, — народ северный, сдержанный, а для этого вида спорта темперамент, наверное, требуется совсем другой, южный. Хочешь факты? Пожалуйста. Кто стал олимпийским чемпионом два года назад? Шавлакадзе, а он из Грузии. Кто бьёт рекорды сейчас? Брумель, а он с Украины. Южане, в общем…

Юри закусил губу: опять эти сетования насчёт «северного темперамента»… Неужели совсем уж ничего не значат для результата и характер человека, и воля, и мастерство, наконец, если только человек родился не под жарким небом Тбилиси или, допустим, Одессы? Во всяком случае, в их семье думали иначе.

Сколько Юри себя помнит, он всегда очень любил рассматривать отцовские кубки, дипломы, большие цветные фотографии в журналах: дискобол Ааду Тармак был двукратным чемпионом СССР. Ещё вспоминается ему, как на пляже близ речки Пяскулы мама втыкала в песок два прутика, помещала сверху третий и учила семилетнего сына брать эту высоту «ножницами». Потом и Юри, и его старший брат Тоомас, и другие друзья-приятели оккупировали площадку, что раскинулась как раз против дома. На этой площадке обычно пасся скот, и ребята, не обращая внимания на животных, стали устраивать тут свои «спартакиады»: гоняли мяч, крутили педали велосипеда, метали диск, копьё, прыгали… Сами изготовили дипломы и торжественно вручали их «чемпионам», но Юри первую спортивную награду получил не здесь, а в школе, когда единственный из всей наимладшей возрастной группы смог толкнуть ядро на 4 метра 25 сантиметров. Чемпиону было десять лет…

А вообще-то с рекордами ему не везло. Помнится, тогда же, в третьем классе, все прыгали в высоту, и Тармак с соседом по парте, кое-как одолев 85 сантиметров, дружно поделили два последних места. Если же устраивался кросс, то Юри обычно замыкал цепочку бегунов, причём — с отрывом от предпоследнего метров на двадцать. В общем, в сборную школы парень не попал, однако носа Тармак не вешал, потому что его брали в… судьи. Даже стал участником специального семинара судей по лёгкой атлетике, и потом мальчишке доставляло огромное удовольствие вести протоколы соревнований или громогласно объявлять результаты. Как видите, путь к грядущим рекордам для Юри отнюдь не был усыпан розами. Тармак терпеливо искал своё место под спортивным солнцем, и тут всё решила сама его природа: парень начал заметно прибавлять в росте. «С длинными ногами удобней всего прыгать в высоту», — решил он и добился права выступать за сборную школы. Однако на первенстве Таллина среди сверстников с результатом 135 сантиметров занял лишь 34-е место. Было тогда Тармаку тринадцать. А в девятнадцать он станет чемпионом Эстонии среди взрослых, Никому не известным спортсменом впервые выехав из родного города, победит всех на соревновании юниоров в Батуми: там ему покорится двухметровый рубеж…

***

В ТОМ 1965-м Тармак заканчивал школу. Чуть ли не все ночи напролёт проводил в обсерватории, наблюдая за небесными светилами. Даже организовал общеэстонский Клуб молодых астрономов и возглавил его — в общем, человеку было ясно, чем заниматься дальше. Правда, в их маленькой республике на астрономов не учили, и Юри отправился на невские берега, выдержал трудный конкурс в Университет: на два «ленинградских» места претендовало девять его земляков, причём один — с золотой медалью. Потом, успешно проучившись на математико-механическом факультете три года, перешёл на экономический, и этот его шаг был не признаком беспочвенных метаний, а, наоборот, — результатом долгих и серьёзных раздумий о собственном призвании и о той оптимальной пользе, которую может принести людям.

Занимался всерьёз, оценки по профилирующим предметам имел только высокие, и большой спорт, в котором жил тоже очень напряжённой жизнью, учёбе отнюдь не мешал. Наоборот — он подхлестывал, заряжал энергией, приучал экономить для дела каждую свободную минуту. День у Тармака получался спрессованным туго, потому что после лекций, после библиотеки, после всяких общественных забот (а Юри и за лекционную работу на факультете отвечал, и интернациональный студенческий совет «Дружба» возглавлял, и иные обязанности у него были) спешил на тренировки, часто — на другой конец города, и резкая эта перемена рода деятельности, эти немалые физические нагрузки взамен книгам и конспектам стали ему абсолютно необходимы.

Дома Тармак тренировался у Виктора Вайксаара, который умело подвёл своего воспитанника к перекидному прыжку. На берегах Невы эстафету принял Леонид Матвеевич Кузнецов, хорошо понимавший биомеханику прыжка, — и результаты питомца быстро пошли в гору: скоро Юри выполнил норматив мастера спорта СССР. И тут с ним, увы, случилось нечто вроде «звёздной болезни»: Тармаку вдруг показалось, что он уже «знает всё». Стал упрямо спорить с тренером, порою — без всякого повода. Сам определил себе рубеж: через год беру «два двадцать» и с олимпийской сборной еду в Мехико! Однако через год одолел лишь «два девять» — и, к счастью, понял, что идёт явно не туда… В конце концов, с Леонидом Матвеевичем они расстались друзьями, Кузнецов передал Тармака своему учителю Гойхману. Так под руководством Павла Наумовича Гойхмана и Елизаветы Ивановны Сосиной стал он постигать спортивную академию…

***

ДА, ЭТО был уже новый уровень работы. Цель определили сразу: Олимпийские игры 1972-го. Напряжённая система тренировок, предложенная Сосиной и Гойхманом, вызывала у многих лишь ироническую улыбку: «Чудаки!»

Итак, «чудаки»… А, собственно, почему — «чудаки»? А потому, что, во-первых, придумали какие-то непонятные тренажёры (благодаря одному из этих тренажеров Тармак, лежа на спине, толкал ногами 350 килограммов по двадцать-тридцать раз). Потому, что, во-вторых, Тармаку приходилось за месяц взлетать над планкой по 500-600 раз, а у других членов сборной и за год столько не получалось. Потому, что, в-третьих, если многие члены сборной соревновались в году всего раз двенадцать-пятнадцать, то Тармак иногда за день участвовал в трёх состязаниях. Случалось, утром прыгал в Москве, а вечером — в Ленинграде. Его устраивало соперничество на любом уровне, в этом смысле он не был тщеславным: пусть студенческая спартакиада, пусть армейская — лишь бы прыгать! Пусть вне конкурса, но — прыгать! Он уже крепко созрел как турнирный боец. Результаты полезли вверх медленно, но постоянно. Для другого проигрыш превращался в трагедию, а Тармака неудача не смущала: проиграть — не позор, через проигрыш — к выигрышу!

И он прыгал, часто — в самых трудных условиях. Чтобы подготовить себя к экстремальным ситуациям, специально искал «неудобные» площадки: например, несколько раз отправлялся в Каунас, хотя отлично знал, что там выступать очень трудно. Там за «своего» литовца Кестутиса Шапку болели так мощно, что когда в сектор для прыжков входил «чужой», весь стадион оглушительно свистел. Но ведь подобное может случиться и в Мюнхене? Значит, надо проверять нервы сейчас. Скоро Тармаку стало ясно, что недружелюбный приём болельщиков (слова «фанаты» ещё не существовало) его вовсе не угнетает, наоборот — взвинчивает, а для сдержанного сына Эстонии это очень важно — взвинтиться, взорваться, он уже сознательно искал подобные раздражители. Ему нравилось выступить на зимних стадионах, именно там показывал свои лучшие результаты, потому что зрители — совсем близко, и Юри заряжался их энергией даже тогда, когда люди «болели» против Тармака. Да, так называемого «мандража» этот спортсмен не ведал…

Предполагая, что на Олимпийских играх первоначальная высота может оказаться весьма значительной, Тармак решил испытать себя и в этом: однажды в Лужниках на первенстве России сразу же попросил поставить 215. Увидев такую цифру, стадион рассмеялся, а Юри назло всем легко перемахнул через планку.

***

ПЕРЕД Мюнхеном там же, в Лужниках, взял 225. На Олимпиаду был такой прицел: или 225 — с первой попытки: или 227 — с любой. Он приехал в Мюнхен, чтобы победить. А там, на тренировке, вдруг — почти катастрофа: травма колена. До старта десять дней, а он не может одолеть и двух метров… Наконец ногу вылечили, но потеряно дорогое время, и становится ясно, что прыжок явно разладился, утрачено мышечное ощущение прыжка… И тут-то как раз пришла на помощь их система интенсивных тренировок. По первоначальному, домашнему плану, Тармак в тот последний день перед главным стартом должен был выйти к планке не больше пятнадцати раз, но вот уже шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая попытки, а всё не то… Можно было растеряться? Вполне… Получилось только на семьдесят пятой. И потом, для страховки, ещё пять — и все, как по маслу. Вот когда и спортсмену, и тренеру стало ясно: порядок!

Многие соперники не желали брать его в расчёт, но Юри это не смутило. Хладнокровно повёл трудную турнирную борьбу…

***

ИТОГИ Мюнхена хорошо известны: взяв 223 сантиметра, Тармак обошёл и Дуайта Стоунза, и Штефана Юнге. Попросил поставить 226, но накал борьбы уже иссяк — и высота не покорилась. Люди удивлялись: почему это у человека, что стоит на верхней ступени пьедестала почёта, такое неулыбчивое лицо? А Тармака разбирала досада: золотая медаль, конечно, есть, но план-то не выполнен. Помните: 225 — с первой попытки, 227 — с любой… И на 230 тоже мечталось замахнуться: ведь однажды в Лужниках почти вышло… Увы, не получилось олимпийского рекорда…

Он решил, что обязательно установит этот рекорд спустя четыре года, в Монреале. И снова начались занятия на тренажёрах. Снова с Сосиной и Гойхманом поднимались высоко в горы, чтобы там, в условиях резкой кислородной недостаточности, проверить свои истинные запасы. Снова выходил в сектор для прыжков босиком — в этом тоже был свой смысл… Конечно, проявляя осторожность, можно было бы сохранить себя в сборной ещё минимум лет на пять, но Юри подобная «благоразумная» тактика претила. Он сознательно настаивал на нагрузках предельных, даже сверх предельных — и тут дало знать о себе ахиллово сухожилие (скольких выдающихся спортсменов оно уже подвело!). Порой Гойхману после тренировки приходилось чуть ли не на руках нести Тармака в гостиницу. И однажды они отчётливо поняли: олимпийский рекорд придётся покорять уже не Юри, а кому-то другому…

***

ФАКУЛЬТЕТ стал для него вторым домом, ведь здесь высоки не только научные традиции, но и спортивные. В подтверждение этой мысли не буду долго перечислять разные цифры (а они есть, и весьма внушительные), назову лишь три имени, крепко связанные с экономическим: Карпов, Казанкина, Тармак — нужно ли что-нибудь пояснять? Не случайно Ленинградский комитет по физкультуре и спорту тогда, три с лишним десятилетия назад, отметил их «дом» памятным призом — «за воспитание целой плеяды мастеров высшего класса». Выступая на том торжественном вечере, Юри признался:

— Сегодня я волнуюсь даже больше, чем на Олимпиаде. Спасибо всем, кто помогал здесь совмещать учёбу со спортом. Отлично помню, как тепло провожали меня на факультете в Мюнхен и как встречали после Олимпийских игр. Без этой поддержки победить было бы труднее…

Да, я и сам в ту пору убедился, что на факультете Тармака любили. Только этот высоченный, вечно куда-то спешащий аспирант появлялся в коридоре, только люди замечали его мягкую улыбку под сбегающими к подбородку пшеничными усами, как в ответ все лица сразу тоже озарялись добрым светом. Коллеги знали, сколь плотно у Юри расписан день, и поэтому — никаких лишних разговоров. Коллеги привыкли: чтобы застать его дома, надо звонить либо рано утром, до восьми, либо к полуночи. Не зная столь странного распорядка дня, я безуспешно разыскивал Тармака трое суток…

Наконец первая наша встреча случилась — в БАНе, библиотеке Академии наук, где перед олимпийским чемпионом лежали японский (на английском языке) журнал «The Oriental Ekonomics» и несколько (тоже на английском) японских статистических сборников. Потому что готовил диссертацию на тему: «Японский вывоз капитала в страны Юго-Восточной Азии». С улыбкой пояснил:

— Это моя следующая высота…

Помню, на все мои попытки прощупать его вкусы, интересы, привязанности (любимый поэт, писатель, художник, композитор?) Тармак как-то беспомощно разводил длинными руками:

— Я ведь ужасно скучный человек. Туго понимаю такие слова, как «самый» и «любимый»… Вот и в спорте у меня всё происходило спокойно, постепенно, нудно — так сказать, эволюционным путем…

Кое-как всё-таки выяснилось, что, например, Бетховен давно уже помогает моему визави разобраться в себе…

Потом, схватив неизменный портфель, помчался Тармак под палящим июльским солнцем в плотном тёмно-синем костюме с Васильевского острова на Крестовский, где, на «Динамо», своего тренера поджидали ребятишки из 12-й школы. О них Юри, когда прощались, весело поведал:

— Пятьдесят замечательных сорванцов! Девочки прыгают на 145, мальчики — на 160, но форсировать результаты, выжимать из них «всё» не хочу, чтобы — не дай бог — не «сломать»… Конечно, никто не курит, поскольку знают, что сам я, хотя в детстве сигаретами баловался, с тринадцати лет ни одной затяжки не сделал…

А с Крестовского Тармак спешил на Выборгскую сторону, потому что скоро ему с женой (Надя — тоже на экономическом, аспирантка) после Кавказа, Тянь-Шаня и Памира снова предстояло вести очередную группу туристов в горы. Значит — новые высоты…