![]()

В ИСКУССТВО он пришёл по комсомольской путевке, став студентом художественно-промышленного техникума при Академии художеств. Учился усердно — и в аудитории, и в студии, и в залах Эрмитажа, где мастерски копировал Рафаэля, Тициана, Рубенса…

ОН ВОЗРОЖДАЛ КРАСОТУ…

Слово о замечательном художнике-реставраторе Анатолии Владимировиче Трескине.

Лев Сидоровский

КОГДА-ТО, в 1714-м, дорогой читатель, Пётр Великий основал на невском берегу знаменитую Кунсткамеру, которая стала в России первым публичным музеем. А сейчас здесь их, чьи коллекции ежегодно привлекают миллионы посетителей, более двухсот. Приходя сюда, мы восхищаемся бесценными сокровищами и ещё испытываем огромную признательность к людям, которые в суровые дни Великой Отечественной это чудо спасли, а потом — возродили к жизни. Одним из таких был художник-реставратор Анатолий Владимирович Трескин.

КОГДА-ТО, в 1714-м, дорогой читатель, Пётр Великий основал на невском берегу знаменитую Кунсткамеру, которая стала в России первым публичным музеем. А сейчас здесь их, чьи коллекции ежегодно привлекают миллионы посетителей, более двухсот. Приходя сюда, мы восхищаемся бесценными сокровищами и ещё испытываем огромную признательность к людям, которые в суровые дни Великой Отечественной это чудо спасли, а потом — возродили к жизни. Одним из таких был художник-реставратор Анатолий Владимирович Трескин.

***

ПОЗНАКОМИЛИСЬ мы в самом начале 80-х. Несмотря на весьма солидный возраст, каждое утро, ровно в восемь, он принимался за дело. Помню комнату, превращённую в мастерскую: всюду — листы оргалита, на которых многофигурные композиции. Именно так когда-то Пьетро Гонзаго и Жак-Баттист Скотти расписали фасад Розового павильона в Павловском парке. В пожаре войны павильон погиб, даже фундамент был разобран на блиндаж, а теперь, сорок лет спустя, на моих глазах происходило возрождение шедевра. Одним из волшебников, занятых этим, стал Трескин.

Смею заверить, что слово «волшебник» здесь вполне к месту. Вероятно, дорогой читатель, ты уже не раз бывал в Павловском дворце-музее, который, словно птица Феникс из пепла, вновь восстал во всем своём великолепии. Потрясённые гости записывают в книге отзывов:

«Восхищаемся искусством наших предков и ещё больше искусством наших современных реставраторов. Титанический труд!..»

«Не перевелись на великой Руси таланты! Ведь, чтобы восстановить такую жемчужину, нужно иметь прекрасные руки. умную голову и возвышенную душу…»

«Тов. Трескин! Спасибо вам за ваш великий труд… Берегите, пожалуйста, своё здоровье, живите дольше. Вы очень, очень нужны нам…»

Надо ли говорить, как подобные слова были художнику дороги…

***

В ИСКУССТВО он пришёл по комсомольской путевке, став студентом художественно-промышленного техникума при Академии художеств. Учился усердно — и в аудитории, и в студии, и в залах Эрмитажа, где мастерски копировал Рафаэля, Тициана, Рубенса… Профессор Дмитрий Иосифович Киплик советовал своим воспитанникам внимательно изучать приёмы великих мастеров прошлого, и Анатолий преуспел в этом настолько, что вскоре ему вместе с маститым педагогом и двумя однокурсниками доверили восстановить старинный плафон в Консерватории. С гордостью показал мне пожелтевший лист бумаги за подписью самого Глазунова, исполнявшего тогда обязанности ректора Консерватории, где говорится, что «отведённую реставрационную работу студент Трескин осуществил успешно». Пройдут годы — и однажды Анатолий Владимирович вновь войдёт в этот зал, чтобы опять возродить этот великолепный плафон кисти Рябушкина, погибший в дни блокады…

Но это случится, повторяю, позже. А пока что молодой художник старался успеть сразу всё: и увлечённо осваивал искусство мозаики; и реставрировал плафон зрительного зала в Малом оперном театре; и близ Фонтанки расписывал помещения бывшего Аничкова дворца, который с 1937-го принадлежал юным пионерам; и ещё создавал на холсте свою «Пушкиниану»…

***

КОГДА НА ЗЕМЛЮ Пушкина пришла война, художник убедился, что карандаш и кисть — это тоже оружие, причём грозное. Он служил на полуострове Ханко, в том самом знаменитом гарнизоне, который держал здесь 165-дневную оборону. Рисовал на аэродромах лётчиков, только что вышедших из боя. Рисовал героев-десантников на островах, только что отбитых у врага. Сразу же, по горячим следам, появились полотна «Взятие острова Эльмхольм», «Десант балтийцев», другие картины, но, к сожалению, при эвакуации с Ханко взять с собой удалось очень немногое…

Потом — напряжённая работа в блокадном городе: картины, портреты, плакаты, листовки… В День Победы на гимнастерке старшего лейтенанта Трескина рядом с медалью защитника Ленинграда красовался орден Красной Звезды… После этого дня он стал возвращать к жизни то, что фашизм так отчаянно стремился стереть с лица земли…

***

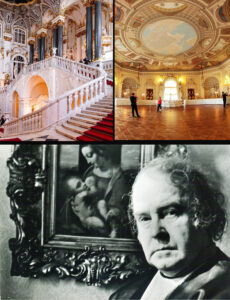

ДЕМОБИЛИЗОВАВШИСЬ, поднялся на строительные леса, установленные в Эрмитаже. Один зал, другой… И однажды ему сказали: «Будете восстанавливать плафон Иорданской лестницы…». Новость ошеломила: вернуть блеск и торжественность главной, парадной лестнице Зимнего — есть ли для реставратора задача почётнее! Художник пристально всматривался в черноту развороченного потолка: оттуда, с железных листов, медленно сыпались остатки некогда великолепного декоративного убранства. Всю роспись надо было создавать заново…

Изучал в архиве акварели Иоганна Фреденрейха и Василия Садовникова. Сам тщательно обмерял площадь, которую предстояло расписывать. Готовил эскизы. Наконец проект одобрили. Что дальше? Дальше надо было привести в порядок закопчённый, разрушенный потолок. Затем сделать рисунок в натуральную величину на картоне, контуры перенести наверх, на загрунтованный холст, и потом по этому «следу» возрождать живопись… ;

Несколько месяцев, изо дня в день, — на лесах. Запрокинув голову, с поднятыми руками — представь, дорогой читатель, как даже чисто физически это неимоверно трудно. Невольно обратил внимание на то, что Анатолий Владимирович — в сапогах: не очень-то привычная для художника обувь. И услышал:

— В сапогах удобно: ноги не отекают. Когда целые дни на лесах — это очень важно. Бывало, даже молодые коллеги, которые сапогами пренебрегали, во время работы падали в обморок, а я — ни разу. Привычка сохранилась на всю жизнь…

На открытии Иорданской лестницы директор музея академик Иосиф Абгарович Орбели сказал:

— Имена всех, кто работал здесь, впишут в историю Эрмитажа…

А Трескина и его помощников уже ждали Аванзал и другие залы Эрмитажа — Концертный, Петровский, два Голландских, Военная галерея 1812 года… Их ждали пострадавшие от войны великолепные строения, вошедшие в историю зодчества, — дом Лаваля, Строгановский и Юсуповский дворцы, Мариинка… Их ждали Русский музей, новгородские фрески, «Катальная горка» в бывшем Ораниенбауме, «Верхняя ванна» в Царскосельском парке… Наконец, их ждал Павловск…

***

КОГДА-ТО Луначарский так отозвался о Павловском дворце: «Изысканный выбор художественных произведений, составляющих его обстановку, в связи с замечательной отделкой его зал делает из Павловска памятник, равных которому мало можно найти в Европе…» Фашисты превратили это чудо, сотворенное гением Камерона, Бренны, Воронихина, Росси, в руины. Казалось, утерянного не вернуть никогда. И всё же нашлись люди, которые поверили в обратное. Спустя годы человек, возглавлявший тогда Павловский дворец-музей, свидетельствовал: «Трес — кин сумел увидеть в этой копоти и руинах, в зияющих провалах исчезнувших перекрытий будущую красоту живописи, музу, которая воцарится в прекрасных помещениях Аполлона…»

Как ему было трудно и как он был счастлив в тe дни, месяцы, годы… Следуя сейчас по Кавалерскому залу, дорогой читатель, вспомни, что здесь всё заново — живопись, лепка, скульптура… Вступив под своды дворцовой церкви, подумай о том, что ни «Чуда святого Савла», ни других картин тогда не существовало… Войдя в библиотеку Росси, подивись тому, как тонко наш современник смог проникнуть в тайны почерка давнего автора… В Общем кабинете художник «расшифровал» плафон с изображением девяти муз и Аполлона, в Спальне воспроизвёл живописные цветочные гирлянды, когда-то написанные Скотти, в Третьем проходном кабинете раскрыл секрет старинного голубого стекла… Его кисть вдохнула жизнь в двадцать восемь возрождённых залов! Подсчитано, если все эскизы, картины, эталоны, картоны, выполненные здесь, вытянуть в одну линию, то получится лента шириной в метр, а длиной в десять километров! Но особенно исследовательский и художнический талант Трескина, его творческая смелость проявились в Тронном зале: ведь здесь он решился написать плафон, который полтора века назад был лишь замыслен. Замыслен, но не осуществлён. Да, тогда Пьетро Гонзаго успел сделать только один небольшой эскиз, на основе которого Анатолий Владимирович создал гигантскую картину площадью в четыреста квадратных метров! Помнишь: лёгкая колоннада устремляется вверх, к голубому небу, как бы вырываясь за стены зала… Кисть художника раздвинула пространство, и, восхищенные, мы не в силах оторвать от этого глаз… Недаром подвиг Трескина по воссозданию Павловского дворца-музея был увенчан Государственной премией РСФСР и золотой медалью Академии художеств России.

***

СКОЛЬКО молодых мастеров выросло под его внимательным взглядом: Олег Харламов, Александр Морошкин, Александр Буренин, Геннадий Ольшевский, Василий Зверев… А тогда, в 80-х, считай, каждый день забегали к учителю Михаил Васильев, Сергей Пешков, Леонид Караваев… Помню, вместе с Васильевым перебирал я стопку документов: Почётная грамота, подписанная адмиралом Владимиром Филипповичем Трибуцом; книга поэта Михаила Александровича Дудина с дарственными строками автора: «Анатолию Владимировичу по старой гангутской памяти»; письмо из Павловска к дню рождения: «Вашим мастерством восхищаются люди многих стран, ежедневно приезжающие во дворец…» В тот день ему исполнилось семьдесят девять.

А спустя всего два года этого великого и скромнейшего труженика не стало…

Здравствуйте, уважаемый Лев Исаевич. У меня к Вам есть профессиональный вопрос по одному из плафонов, над которыми работал А.В. Трескин. Свяжитесь со мной, пожалуйста.