![]()

И вот седьмого марта вечером я, начальник службы движения Виталий Маркович Немзер и ещё несколько человек собрались у Технологического института, где на Загородном проспекте всю зиму торчал грузовой трамвай. Осмотрели мы мотор, другое оборудование — вроде, всё в порядке. Виталий Маркович встал у контроллера, повернул ручку — и никакого результата! Может, нет тока в сети? Однако сообщают, что ток есть. Залезли под вагон — всё ясно: под снегом на рельсах — корка льда. Сбили её, повернули ручку контроллера и трамвай пошёл!

«ТРАМВАЙ ИДЁТ НА ФРОНТ…»

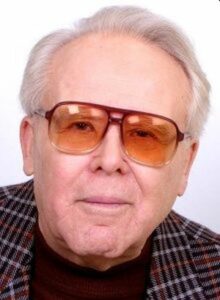

80 лет назад, 15 апреля 1942 года, Михаил Хрисанфович Сорока и его помощники

возродили к жизни «блокадный трамвай».

Лев Сидоровский

СРЕДИ «блокадных» стихов Веры Инбер есть такие:

СРЕДИ «блокадных» стихов Веры Инбер есть такие:

«Холодный, цвета стали.

Суровый горизонт…

Трамвай идёт и заставе,

Трамвай идёт на фронт…»

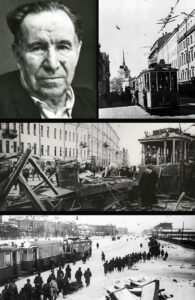

Да, в те дни на улицах нашего города нередко можно было увидеть идущие рядом танк и трамвай, и ленинградцы с полным основанием говорили, имея в виду Стрельну: «Враг у трамвайной остановки…»

Невольно вспомнил об этом, когда однажды, в далёком 1983-м, встретился с человеком, которого в ту суровую пору наши земляки уважительно называли «командиром блокадного трамвая»: Михаил Хрисанфович Сорока возглавлял трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома.

***

— МИХАИЛ Хрисанфович, не мне вам рассказывать о том, что «блокадный трамвай» сразу же стал одним из ярких символов почти девятисотдневной эпопеи. Сейчас хотелось бы вместе с вами разобраться поподробнее — за что ему выпала такая честь? Кстати, — я слышал, что, когда началась война, чуть ли не первым — вашим приказом было подвести пути к госпиталям, переделать вагоны для перевозки раненых: задрапировать окна, снять сидения, соорудить специальные крепления для носилок…

— Я не очень-то люблю без особой надобности употреблять так называемые «громкие» слова, но для того, что в дни Великой Отечественной свершили ленинградские трамвайщики, никакого иного определения, кроме как подвиг, не подберу… В городе-фронте эти люди жили и трудились по-фронтовому. И как резко после двадцать второго июня изменилась сама специфика их дела: ведь если раньше трамвайщики доставляли наших земляков главным образом на работу и обратно, то лишь с июля по декабрь сорок первого они подали воинским частям две тысячи вагонов и перевезли около двухсот пятидесяти тысяч бойцов! Кроме того, с июня по сентябрь, чтобы переправить семьсот тысяч ленинградцев на оборонно-строительные работы вокруг города, было выделено четыре тысячи трамваев. Ежедневно помогали вагонами почтамту — впрочем, подсоблять перевозками приходилось тогда многим: заводам, фабрикам, различным учреждениям… К примеру, уже в самые первые дни войны срочно выполнили задание начальника МПВО — обеспечили город песком, который был необходим, чтобы тушить пожары, укрывать памятники, приготовлять бетон для оборонительных сооружений. И знаете, сколько песка потребовалось? Почти семьдесят тысяч кубометров!.. Причем постоянно у этих людей появлялись и совсем новые заботы: скажем, в мастерских службы пути научились, сваривая куски рельсов крест-накрест, делать противотанковые «ежи», в трампарке имени Блохина — взрывчатку и ручные гранаты, а в другом, имени Смирнова, — противотанковые препятствия из колесных пар вагонов…

— Не будем. Михаил Хрисанфович, забывать и такое обстоятельство, как кадровая проблема: ведь тысячи ленинградских трамвайщиков ушли защищать Родину, и нужно было срочно подготовить им замену…

— Пополнение получали из ремесленных училищ, но всё-таки больше всех в трудную пору выручили нас женщины, готов поклониться им до земли: считая своим долгом заменить ушедших на фронт мужей, отцов, братьев, они сами приходили в трампарки, в дистанции пути, в районы контактной сети… Только один факт. Жила до войны на невских берегах хорошая семья Самолетовых: Иван Григорьевич слесарил в энергослужбе ленинградского трамвая, старший сын, Николай, работал на Кировском заводе, средний, Иван, — вместе с отцом, а младший, Александр, ещё учился. Все четверо ушли на фронт добровольцами, а потом солдатская жена и мать получила подряд три похоронки… Проводив самых близких, она, конечно, тоже уже работала в трампарке…

— Не только на фронте гибли люди… Вражеские бомбы, снаряды настигали их и здесь — в квартирах, на улицах, в трамваях…

— Да, это тоже было полем боя… Разве не героиня вагоновожатая Аня Булканова, которую осколки гитлеровского снаряда поразили в грудь и обе ноги, когда она вела вагон 12-го маршрута через Кировский мост? Истекая кровью, девушка всё же нашла в себе силы довести вагон до улицы Куйбышева, чтобы пассажиры смогли уйти в укрытие… Разве не героиня и другая вагоновожатая, Зоя Чуева, которая, тяжело раненая, всё-таки привела вагон в парк?.. А представьте хотя бы на минутку работу монтёров-контактников на автовышке: случись внезапно артобстрел — и губительность каждого осколка увеличивалась для этих людей как бы многократно… Вот в каких условиях приходилось действовать, но между тем объёма перевозок мы не сокращали, Наоборот, прокладывали всё новые пути — к промышленным предприятиям, госпиталям, железнодорожным станциям, потому что бензин в осажденном городе был на вес золота, и значение трамвая вырастало всё больше и больше… Интересная деталь: некоторые участки пути переоборудовались так, чтобы по ним могли ходить не только трамваи, но и железнодорожные составы. Зачем? А затем, что по единственному в черте города железнодорожному мосту через Неву, который непрерывно находился под вражеским огнем, пропустить все эшелоны было трудно. Вот и решили приспособить для этой цели трамвайные пути на соседнем мосту, Володарском. Группа инженеров — Пётр Алексеевич Лисов, Николай Яковлевич Кириллов и Дмитрий Парфёнович Михалёв — задание командования выполнила блестяще: были созданы специальные переходы, позволяющие переводить поезда с железнодорожной линии на трамвайную, — обычно это случалось ночью, когда трамваи уже уходили на отдых. А назавтра наши работники, как всегда, начинали свой трудовой день раньше всех: ведь надо было вовремя развезти тех, кто в заледенелых заводских цехах создавал оружие и боеприпасы…

— Задумаемся: — вокруг — голод, холод, но, казалось бы, вконец обессиленный человек всё равно каждое утро, причём чаще всего — задолго до рассвета, принимается за дело… Какое каждодневное мужество требовалось, чтобы в таких условиях вагоны продолжали свой путь…

— Люди выдержали всё. Но студёным утром восьмого декабря вдруг прекратилась подача электроэнергии — и многие вагоны уже не смогли вернуться в парк. Застыли на улицах и троллейбусы… Та самая страшная в истории нашего города зима тянулась нестерпимо долго… Невольно, Михаил Хрисанфович, вспоминаю о той поре строки Алеся Адамовича и Даниила Гранина из «Блокадной книги»: «Город стал пешим. Расстояния обрели реальность. Они измерялись силой своих ног. Не временем, как раньше, а — шагами. Иногда количеством шагов». Чем же вам и вашим коллегам приходилось — в ту зиму, когда транспорт стоял, заниматься?

— В ту зиму я с особой остротой ощутил, какие удивительные люди живут и трудятся рядом… Они отремонтировали сотни вагонов, заново натянули и восстановили контактную сеть (около пятисот километров!), ввели в строй шесть тяговых подстанций, привели в порядок десятки километров путей… Когда в январе сорок второго бюро горкома партии вынесло решение — во что бы то ни стало восьмого марта пустить грузовые поезда, а пятнадцатого апреля — пассажирские, наши силы словно утроились. — Например, ещё старательнее продолжали нести свою вахту стрелочницы: Анастасия Андреевна Фокина, Антонина Ивановна Олесова, Надежда Фёдоровна Сергеева и их подруги, закутанные в платки, полузамёрзшие, падая от истощения, круглосуточно следили за стрелками — посыпали их солью, всячески оберегали, чтобы трамвай можно было пустить в любую минуту…

И вот седьмого марта вечером я, начальник службы движения Виталий Маркович Немзер и ещё несколько человек собрались у Технологического института, где на Загородном проспекте всю зиму торчал застрявший грузовой трамвай. Осмотрели мы мотор, другое оборудование — вроде, всё в порядке. Виталий Маркович встал у контроллера, повернул ручку — и никакого результата! Может, нет тока в сети? Однако сообщают, что ток есть. Залезли под вагон — всё ясно: под снегом на рельсах — корка льда. Сбили её, повернули ручку контроллера — и трамвай пошёл! При подходе к Витебскому вокзалу догнали роту солдат. Что было! В воздух полетели ушанки, раздалось мощное «ура!».

Теперь предстояло решить главную задачу — пустить в назначенный срок трамвай пассажирский. Тысячи ленинградцев вышли из домов, чтобы подготовить этот путь, очистить город от снежных завалов, превратившихся за зиму в ледяную броню. Пронюхав о небывалом многолюдье на ленинградских улицах, фашисты стали обстреливать их с особым изуверством. Но ничто уже не могло сдержать порыва наших земляков. И вот наступило пятнадцатое апреля…

— Известны слова Николая Тихонова о том, что «весну сорок второго года принесли в Ленинград не ласточки, а трамвай…». Кадры старой кинохроники навсегда запечатлели это волнующее событие. А каким пятнадцатое апреля вспоминается, Михаил Хрисанфович, вам, одному из главных «виновников» праздника?

— День был удивительно солнечным, и волновался я ужасно. Зная обо всём заранее, всё-таки не выдержал и, пожалуй, уже в полшестого утра вышел из кабинета (ночевал чаще всего на работе) на улицу, чтобы своими глазами всё увидеть… Отправился по Невскому, который тогда назывался проспектом 25 Октября, к Дворцовой площади. Вдруг слышу трезвон. Почему вагоновожатый жмёт на педаль не переставая? Уж не случилось ли чего? Вот он, трамвай, 12-го маршрута: непрерывно трезвоня, медленно въезжает на Невский! Дорога свободна, а женщина-водитель всё жмёт и жмёт на педаль звонка: мол, смотрите, радуйтесь, мы выжили! Люди улыбались сквозь слёзы, люди поздравляли друг друга. Я тоже заплакал. Какая-то старушка на углу улицы Гоголя упала на колени и осеняла трамвай крестом… Пассажиры целовали водителя, кондукторов… «Ленинградская правда» потом написала: «Никто не забудет, как по весенним улицам после тяжёлой зимы прошли первые трамваи. В звоне их сигналов уже звучал далёкий звон колоколов Победы…». В тот день на линии вышло около трёхсот вагонов: это были маршруты 3-й, 7-й, 9-й, 10-й и 12-й. Причём в Управлении разработали новую схему движения с таким расчётом, чтобы в любой конец города можно было попасть не более чем с одной пересадкой.

Пуск в осаждённом городе трамвая был для гитлеровцев — как гром среди ясного неба. Спустя время мне довелось увидеть карту Ленинграда с «особо важными» целями, занумерованными фашистами. Два десятка таких целей появились уже после того апрельского дня: это были трампарки и трамвайные остановки на самых людных улицах и перекрёстках. Да, приходилось трудно… Что ж, трамвайщики стали применять военную хитрость: переносили остановки, а вместо длинного трамвайного поезда чаще всего стали пускать трамвай-одиночку, ибо в такую цель попасть сложнее. Однако вражеские осколки всё равно рвали контактную сеть, разрушали колею — и тогда в бой вступали монтёры-контактники, лучшим из которых справедливо считался Александр Жарков. Однажды раненный осколком Жарков лежал в госпитале. И вдруг именно рядом с госпиталем рвётся снаряд, повреждена контактная сеть. Саша выскочил на улицу, поднялся на автовышку, присоединился к ремонтной бригаде. Они уже почти всё сделали, когда фашистские пушки ударили снова. На этот раз осколок для Жаркова оказался смертельным… Да, хотелось бы назвать сейчас десятки, сотни фамилий дорогих моих друзей — вожатых, кондукторов, движенцев, путейцев, монтёров, но боюсь кого-нибудь позабыть. Эти люди, повторяю, совершили подвиг! Между прочим, учёные подсчитали, что действующий трамвай сохранял каждому ленинградцу в день в среднем четыреста калорий, которые бы он расходовал, если бы ходил пешком. А сколько четыреста калорий тогда значили!..

— Вспоминаю, Михаил Хрисанфович, — строки Льва Успенского, посвящённые блокадному трамваю: «Разве не на твои зелёные искры со злобой и страхом косились фашисты с Вороньей горы весной 1942 года? Ах, милый трамвай наш, милый трамвай! Многие месяцы тебя закрывали холодные сугробы злой блокады, леденившие и наши сердца, а в тот солнечный яркий день 15 апреля ты, как и — мы все, вдруг ожил, зазвенел, заискрил и побежал по суровому городу-герою первым вестником грядущей победы…». Так вот, насчёт трамвайных «зелёных искр» — кажется, вам принадлежит одно очень оригинальное рацпредложение, связанное как раз с маскировкой трамвайных маршрутов?

— Было дело. Вызывает меня как-то командующий фронтом Леонид Александрович Говоров и говорит, что искры, которые при движении сыплются из-под проводов, демаскируют город, позволяют противнику ориентироваться… Объясняю, что пути плохие, вагоны прыгают на стыках — оттого и искры, а учёные ничего придумать не могут. «А вы кто по специальности?» — спрашивает находившийся тут же секретарь горкома Алексей Александрович Кузнецов. Отвечаю: «Инженер-электрик». — «Ну, тогда вам и карты в руки»… Как это часто случается, выход оказался простым: на каждый вагон установили две «дуги» — и искрение прекратилось.

— Я слышал, что у вас было ещё одно очень интересное, на мой взгляд, просто невероятное — предложение: пустить второй блокадной зимой по Ладожскому озеру… троллейбус. Как это, Михаил Хрисанфович?

— Удивляетесь? А, между прочим, мороз для троллейбуса не страшен, ток к зиме должна была дать Волховская ГЭС, сделать же две тяговые подстанции — в Кобоне и Кеккореве, и третью, передвижную, — на середине пути не очень сложно (вспомним, как в конце девятнадцатого века зимой по Неве ходил маленький трамвай). Почему возникла такая идея? Потому, что троллейбус имеет завидную грузоподъёмность и благодаря своим обширным габаритам давление на единицу площади оказывает сравнительно небольшое. Но, к сожалению, лёд на Ладоге во вторую блокадную зиму оказался тоньше, чем за год до того, и от соблазнительной идеи пришлось отказаться…

— Актриса Нина Васильевна Пельцер рассказывала мне, как в блокаду её спасли подаренные вами валенки, как согревали они её после каждого танца на холодной сцене. Кстати, эти валенки в числе многих других экспонатов можно увидеть в музее 235-й школы «Музы не молчали»…

— Пельцер и другие артисты Музкомедии часто приходили к нам на улицу Росси — «погреться», ведь выступали они по соседству, в Александринке… Да, пили кипяток, разговаривали, мечтали о победе… А подарок смог я сделать потому, что в трампарке имени Леонова мы создали специальную мастерскую, которая валяла валенки. Благодаря этому обули всех своих водителей, всех кондукторов, да ещё воинам на фронт отправляли…

— — — — — — — — — — — — — — — — — ***

ЗАДУМАЙСЯ, дорогой читатель: если в 1937-м, в осаждённом Мадриде, трамвай функционировал лишь одну неделю; если в 1945-м, после того, как советские войска окружили Берлин, движение на тамошних магистралях прекратилось сразу же; то в Ленинграде из 872 блокадных дней трамвай работал 811.

Вместе с медалью защитника Ленинграда (кстати, удостоверение к медали имеет № 40, а это значит, что Михаил Хрисанфович получил её в числе самых-самых первых) «командир блокадного трамвая» был удостоен ордена Красной Звезды — за обеспечение транспортировки трамваями высоковольтного кабеля для прокладки по дну Ладожского озера и пуска Волховской ГЭС, который блокадники назвали «Кабелем жизни».

Однако вскоре после войны, увы, тоже оказался среди жертв подлого «Ленинградского дела» — как «пособник врагов народа», потому что — предоставить компрометирующие материалы на руководителей города отказался. Однако участи тех, кто был расстрелян или сгинул в сталинских лагерях, слава Богу, избежал: просто с работы уволили, из партии выгнали. Но не сломался. На любом месте продолжал работать с прежней энергией. И, в конце концов, — справедливости — дождался…

Ещё он написал честную книгу «Фронтовой трамвай», где назвал всех друзей-товарищей по блокаде. День 15 апреля — «второго рождения трамвая», а ещё 27 января — когда город от блокады был освобождён полностью, ну и, конечно, 9 мая навсегда остались для него святыми.

А у меня всё не идут из головы те, блокадницы Веры Инбер, стихи про блокадный трамвай:

«…Фанера вместо стёкол,

Но это ничего,

И граждане потоком

Вливаются в него.

Немолодой рабочий –

Он едет на завод,

Который дни и ночи

Оружие куёт.

Старушку убаюкал

Ритмичный шум колёс:

Она танкисту-внуку

Достала папирос.

Беседуя с сестрою

И полковым врачом,

Дружинницы — их трое –

Сидят к плечу плечом.

У пояса граната,

У пояса наган,

Высокий, бородатый —

Похоже, партизан,

Пришёл помыться в баньке,

Побыть с семьёй своей,

Принес сынишке Саньке

Немецкий шлем-трофей —

И снова в путь-дорогу,

В дремучие снега,

Выслеживать берлогу

Жестокого врага,

Огнём своей винтовки

Вести фашистам счёт…

Мелькают остановки,

Трамвай на фронт идёт.

Везут домохозяйки

Нещедрый свой паёк,

Грудной ребенок — в байке

Откинут уголок –

Глядит (ему всё ново).

Гляди, не забывай

Крещенья боевого,—

На фронт идёт трамвай…»

Жаль, что до открытия памятника «Блокадному трамваю», за создание которого очень ратовал, — — на проспекте Стачек, у трампарка № 8 (на этом месте, в четырёх километров от линии фронта, в 1941-м была сооружена противотанковая баррикада из трамвайных вагонов, заполненных камнями), «командир блокадного трамвая» не дожил: Михаил Хрисанфович Сорока скончался в 1990-м. — Этому памятнику поэт Анатолий Молчанов посвятил пронзительные стихи, где, в частности, есть такие строки:

«…Я не был на фронте, но знаю

Сгоревшей взрывчатки угар.

Мы с Юркой бежали к трамваю,

Вдруг свист и слепящий удар…

Оглохший, в дымящейся куртке,

Разбивший лицо о панель,

Я всё же был жив, а от Юрки

Остался лишь только портфель…»

Вот вспомнил, и в горле — комок…

На снимках:

—

Автор часто пишет о Ленинграде в дни войны, о героях блокадниках. Недавно на Портале была долгая дискуссия по вопросу: а была ли блокада? Недавно прочитала книгу ученого историка, литературоведа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени»(книга потрясающая). Он там пишет, что как-то работал с архивными документами с грифом «секретно» и ему попались накладные на колбасу, икру, шоколад и др. продукты, которые доставлялись в блокадный Ленинград. Причем, специально он этим вопросом не занимался, у него была другая тема. Он даже не выразил своего отношения к этому. Просто «накладные» как данность. Наверное, Марк Солонин прав: блокады не было.