![]()

Роман «Дознаватель» как любое художественное произведение ничего не предписывает и не запрещает, зло остаётся. Он лишь своими призывами к сопереживанию с ближними и дальними, рассказом о них — на малые доли расширяет секторы добра…

Исполнение обязанностей

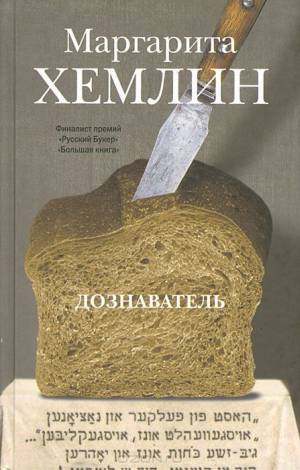

М. Хемлин. «Дознаватель»*

Вилли Креймер

Роман «Дознаватель» вызвал широкий читательский интерес. Хотелось бы понять причины интереса, с их помощью рассмотреть хотя бы часть вечной социально-политической игры и попытаться уточнить свои установки.

Роман «Дознаватель» вызвал широкий читательский интерес. Хотелось бы понять причины интереса, с их помощью рассмотреть хотя бы часть вечной социально-политической игры и попытаться уточнить свои установки.

Во-первых, — детектив. Детектив интересен, потому что обостряет внимание и фантазию читателя, привлекает к соучастию в важном деле разоблачения преступника. Но здесь не обычный уголовный детектив, не поединок между подозреваемым и следователем. В романе описаны столкновения между людьми и системой, человеком и обществом. Такой сюжет воспринимается труднее, требует больших читательских усилий, но проникновение в него может быть более экспрессивным.

Поэтому, во-вторых — действующие лица драмы. Нам показывают не влиятельных общественных деятелей, не обитателей верхних этажей социального небоскрёба, а тех, кто ютится в хибарах и халупах бывшей черты осёдлости и тихо покидает их, уходя ещё ниже — в землю, в разделённую на трудносогласуемые главы и страдающую национальную память. Они покорно армируют своими костями и черепами тяжкий бетон народной истории бедствий и обид, воспринявшей ненависть и проклятия, тупую злобу и бесчеловечную жестокость.

Бесчеловечную? Нет, жестокость человечна. Тот, кто совершает зло, всегда уверен, что, подчиняясь внутренним побуждениям, он или исполняет справедливый суд, или творит добро. Таков Михаил Иванович. Он убийца, но он же и спаситель, он умеет быть великодушным, но и тираном тоже, он проницателен и наивен, супермен и обычный слабый человек. Любой суд признал бы его виновным, но ведь он убивает Лилию не столько потому, что она ему мешала, сколько потому, что она просит его помочь ей уйти из этого мира, страшную жестокость которого она больше не может переносить. Она копила силы, пыталась жить как все, ища в повседневности, в работе, у любовников спасительные импульсы, но она сломлена невыносимой для человека памятью, сатанинским зрелищем сжигаемых врагами знакомых детей. Она видела это, у неё в сумке была граната, она могла привести её в действие и погибнуть вместе с детьми, сократив их муки. Но она растерялась, не хватило решимости покончить с собой. Отчаяние и чувство неизбывной вины через несколько лет всё-таки уничтожили её.

В книге много зла. Для персонажей романа Цупкой воплощает заоблачную кафкианскую власть замка, а для замка он так же мал, как и все прочие. Обращаясь к нему, Люба восклицает: Миша, почему вокруг тебя люди умирают, кто своей смертью, кто не своей? Он не отвечает, потому что сам не знает. Вернее, знает только небольшую часть ответа. Зато знает автор. Умирают те, кто, хотя и выжил в войне, но не смог приспособиться к участию в искривляющем души спектакле абсурда, который разыгрывался на сцене российской истории в середине прошлого века.

В Национальной галерее Осло висит картина «Крик». Эдвард Мунк закончил работу над ней за несколько лет до начала Первой мировой войны. На дороге стоит человек. Картина выполнена в экспрессионистской манере, не вникающей в подробности, поэтому не ясно, это мужчина или женщина. Именно человек. Он прижал ладони к вискам, его рот широко открыт, он кричит и, судя по выражению лица, он испуган, полон ужаса, молит о помощи, но его безмолвный вопль воспринимает только зритель. Холодные предзакатные каменные фиорды, к которым ведёт дорога, пустынны. Первая мировая война, невиданная до того кровавая бойня, ещё не началась, но локальные войны в Европе и вокруг неё шли одна за другой. Может быть, человек на дороге понял важное и зовёт: люди не убивайте себя, ведь вы созданы для жизни, если не можете любить, то хотя бы сочувствуйте друг другу. Роман «Дознаватель» сродни тому крику, истошному и неслышному. Эта ассоциация напрашивается, потому что оба произведения искусства связаны хронологически кануном и последействием двух смыкающихся мировых войн, а эмоционально — всматриванием в терзающий плоть и дух ледяной холод уничтожения.

Роман — как жизнь. В нём есть мелкие несогласованности, например, неожиданно бодрый эпилог, написанный как будто в будущем, но ведь и в жизни не всё причинно-обусловлено, не все поступки психологически детерминированы.

В-третьих. Уже в начале читатель понимает, что детективная форма натянута на многогранник социальных, прежде всего национальных, противоречий. Углы уродливо торчат, автор не скругляет их, но и не заостряет излишне, рассматривает их не только извне, называя, но и изнутри, сострадая. Показывает истоки противоречий косвенно, проявления — прямо, говоря о следствиях М.Хемлин красноречива, о причинах — немногословна. И начинает казаться, что, хотя причины психологические, экзистенциальные, онтологические изрядно сгустились за века совместного проживания народов, в то же время эти причины не вросли в чернозёмы и подзолы России, а лишь увязли в них. Так можно понять позицию автора, имеющего в виду явления прихотливого антиеврейского национализма, который то усиливается, то ослабляется в российском обществе.

У нееврейских персонажей романа нет неприязни к евреям, они легко взаимодействуют и понимают друг друга. Михаил Иванович рассуждает:

«— Я как-то намекнул Евсею, что ему, коммунисту, не стоит стесняться никаких имен и тем более отчеств. Он по паспорту — Абрамович. А представляется Аркадьевичем. И тесть у него — Срулевич. А он его Сергеевичем переделал. Нехорошо. Недостойно звания человека, который отрекается.

— Сейчас уже не война, нечего прятаться, — примерно так я ему сказал.

Евсей со всегдашней своей открытой, но кривой улыбочкой ответил:

— Я только из-за красоты.

— Наплюй на красоту. Ты ж не виноват, что ваши имена для русского языка мало пригодны. Они, если честно, ни для какого не пригодны. Так что, клички себе собачьи принимать?

Евсей даже улыбаться перестал:

— При чем здесь клички, да еще и собачьи? Я ж русское имя подставил.

Я захотел свернуть тему, вижу, задел за болючее:

— Я в том смысле, что для вас наши имена все равно что клички. Так вы лучше свои оставляйте.

Конечно, я выразил свое мнение не сильно складно. Но Евсей не обиделся, а наоборот, стал ко мне ближе.»

Такие диалоги возможны только между людьми, обнаженно доверяющими друг другу. Был случай, когда Цупкой просит Лаевскую помочь в уходе за больным приёмным сыном. «Что, Михаил Иванович, и жидовка пригодилась?», —ехидно спрашивает Лаевская. «Пригодилась», — деловито отклоняя ехидство, отвечает тот. После самоубийства своего друга Евсея Гутина, Михаил Иванович усыновляет оставшихся после него троих сирот.

Причины русско-еврейских национальных противоречий, вернее их русские носители, вынесены за пределы романа и представлены только намёками. Это помутившиеся идеологи, искавшие источники явных и мнимых неудач в прошлом и настоящем России. Одному из них, прервавшему занятия абстрактной математикой, удалось конкретно «доказать теорему» об опасности малого народа для большого. Из неё следовало, что во многих бедах России повинны евреи. Если русские бывали агрессивными, то только ради защиты. По этому рецепту приготовлен ядовитый елей, смазать которым скрежещущий механизм национальной ненависти всегда находятся желающие. Никакие социальные абстракции не могут обосновать эту антилогику, она недоступна персонажам романа, знающим свою историю и жизнь не из выдумок, а по жестоким ударам. Нельзя сказать, что М.Хемлин обходит эту проблему молчанием, она реагирует, в соответствии со своим писательским кредо —тихо и печально, но эта сдержанность действует на читателя не менее глубоко, чем громкие разоблачения и лозунги. Это объясняется особой, по-чеховски беспафосной романтикой стиля, обращённого к тем потаённым болевым узлам своего Я, которые люди ревниво прячут от других, а то и стыдливо — от себя.

Не умалчивает писательница и о «еврейском заговоре». Никто толком не знает, что это такое, против кого и во имя чего. Но родившаяся в начале прошлого века колющая мысли и ранящая души клевета живуча, её хранят и перетаскивают из одного угла планеты в другой те, кто готовы ненавидеть и убивать. Издавна попытки евреев сплачиваться, защищаться, а иногда и активно сопротивляться насилию вызывали гнев, раскаляемый на очагах национальной, конфессиональной, расовой ненависти. Эти очаги поддуваются и сегодня подмастерьями в чёрном, современными варварами, подталкивающими к закату не только Европу, но и всю цивилизацию. В романе эта тема представлена кратко и сложно, в соединении наивности и страха, готовности к героизму и самопожертвованию ради своего народа.

Вот что рассказывает Евсей Гутин Михаилу Цупкому о «заговорщике» Табачнике.

«— В том-то и дело. Он пропагандирует ерунду. Вот агитаторы по домам ходят перед выборами в Верховный наш Совет, понимаешь? Явочным порядком. Стучатся в дверь и заходят. И приглашения не надо. Всем понятно — пришли по делу государственной важности. И этот вроде агитатора. Только не за нерушимый блок, а черт знает за что.

— За контрреволюцию? Против Сталина и советской власти?

— Ну, так круто он не берет. Он исключительно к еврейской национальности ходит. У него списки написаны. Так балакают наши. То есть евреи. Он ходит и ходит. Его прогоняют, а он опять ходит. Как заведенный.

— И что, никто не написал куда надо?»

Подобными словами и действиями исчерпывается заговор. Но заканчивается он всё-таки трагически, самоубийством Евсея Гутина, продиктованным страхом разоблачения его участия в мнимом еврейском заговоре, сознанием неустойчивости своего служебного и общественного положения и стремлением отвести подозрения от семьи. Но душа его вдовы убита горем, Бэлка оказывается в больнице для умалишённых.

В-четвёртых, язык. Повествование ведётся от первого лица. Этим первым и в романе главным лицом является капитан милиции Цупкой. Темп его жизни, включившей годы войны, не дал ему возможности образования, согласованного с взрослением, расти пришлось быстрее, чем учиться. Его речь — это речь человека, сочетающего недостаточные образование и начитанность с умом, наблюдательностью, желанием выражаться ясно, определённо, профессионально, как его учили на милицейских курсах. Писательница придаёт речи Цупкого лёгкий шутейный оттенок, не такой подчёркнуто забавный, как у героев Лескова или Зощенко, но всё-таки заметный. Семантические избыточности и неточности, как бы случайные контаминации сочетаются с общепринятой структурно-логической правильностью предложений. Этот приём расширяет возможности языка и в одних случаях позволяет подчёркивать напряжённость рассказа, в других живописно украшает речь. Несколько примеров: сильно шатается телом; её труп ждёт возмездия; она была высокая с чуточкой излишнего веса; нож пропал в неизвестном направлении; залечивая ранения фронта; она протиснулась через меня в дверь; я вас целиком уважаю и другие. Такой специально обработанный паралитературный язык — ещё один способ мобилизовать внимание читателя.

В-пятых. Прощаясь с романом, читатель хочет подытожить впечатления, понять, какие складки в душе распрямились, какой след оставили персонажи, с которыми свыкся. К чему мир слегка повернулся—к добру, которому можно чуть больше довериться, или всё-таки к злу и его нужно ещё больше опасаться? Роман не позволяет дать ответ на этот вопрос. Добро и зло—понятия этики, науки разветвлённой. Попробуем поискать ответ с помощью этики политической и этики социальной.

Долгое время этика считалась наукой, исследующей и опирающейся на мораль. Маркс подчинил этику политике: для достижения политических целей все средства хороши, в том числе насильственные и манипулятивные. Ленин подхватил эту мысль, большевики длительно применяли её во всех видах шумной или приглушённой борьбы, которую они непрерывно вели: за победу революции на фронтах, за индустриализацию, коллективизацию и раскулачивание, за разоблачение врагов народа, в том числе членов Еврейского антифашистского комитета и убийц в белых халатах, за противопоставление и наказание народов, за социалистический реализм, против диссидентов, за пятилетку в четыре года, за подъём сельского хозяйства, против пережитков капитализма и за торжество коммунизма. Отзвуки этой воинственности хорошо слышны в романе, например, в воспоминаниях учителя Диденко о родителях Цупкого, активных коллективизаторах, в нежелании Любы отдать больного ребёнка в больницу. Жить одной борьбой невозможно, она иногда прерывалась, иногда сочеталась с периодами социального смягчения, повышения уровня жизни. Действие романа приходится на один из таких периодов. Но, в целом, накопление зла в обществе в виде социального напряжения опережало распространение добра, которое тоже было и отражено в эпизодах романа.

Социальная этика теснее связана с моралью, чем политическая. Персонажи романа— обычные люди, мало преуспевшие, бедно и трудно живущие, умирающие, сходящие с ума, покалеченные. Добро и зло, положительные и отрицательные качества в них неразрывно переплетены. Эти люди — те самые четыре пятых, которые по закону Парето образуют основную массу любого народа. Здесь нет злодеев и ангелов, вождей и размагниченных беглецов от свободы, пророков и исступлённых. Почему писательница заполнила вакансии книги такими скромными еврейскими персонажами? Думается о двух причинах. Во-первых, она следовала традициям живописания маленького человека, введённым в еврейскую литературу такими писателями как Мойхер Сфорим, Шолом Алейхем и другими. Во-вторых, непритязательность персонажей потребовалась ей для того, чтобы уравновесить мнение о непропорциональном преобладании носителей высшего образования среди евреев. Возможно, преобладание и существовало среди жителей культурных центров, но тому были историко-социальные причины, стоявшие и над русскими, и над евреями. Искать виноватых и обиженных—значит выкапывать из-под напластований времени перегоревшее горючее и искусственно поддерживать его ядовито-дымное тление. Не в этом видит свою задачу писательница, отодвинувшая действие на шестьдесят лет назад. Тогда массы народа жили одинаково — в нужде, независимо от социальных меток.

Большой этический и эмоциональный вес в романе имеет тема детей, любовь к ним, забота о живых, память о погибших. Родительский инстинкт—один из безусловно добрых. Современный российский историк и антрополог В.А.Воронцов («Генезис языка, сказки, мифа в контексте социо-культуро-генеза», 2012 г.) считает, что родительский инстинкт, особенно материнский, в своё время был важным эволюционным фактором антропогенеза и сохраняется в культуре как надёжная основа гуманизма. Женщины были изначально и остаются основными носительницами этого инстинкта, наставницами и целительницами, спасительницами и мученицами.

Роман «Дознаватель» как любое художественное произведение ничего не предписывает и не запрещает, зло остаётся. Он лишь своими призывами к сопереживанию с ближними и дальними, рассказом о них — на малые доли расширяет секторы добра, без которых не могут устойчиво существовать и подниматься спирали человеческих душ.

___

*) Прозу Маргариты Михайловны Хемлин можно почитать здесь. (прим. ред.)