![]()

Всё очень грустно. А ведь как было весело когда-то на том его спектакле про Таймыр… «Когда я вернусь. О, когда я вернусь!..» // Листал тетрадь — и страница за страницей открывались известные юношеские стихи поэта, стихи о любви…

Вспоминая…

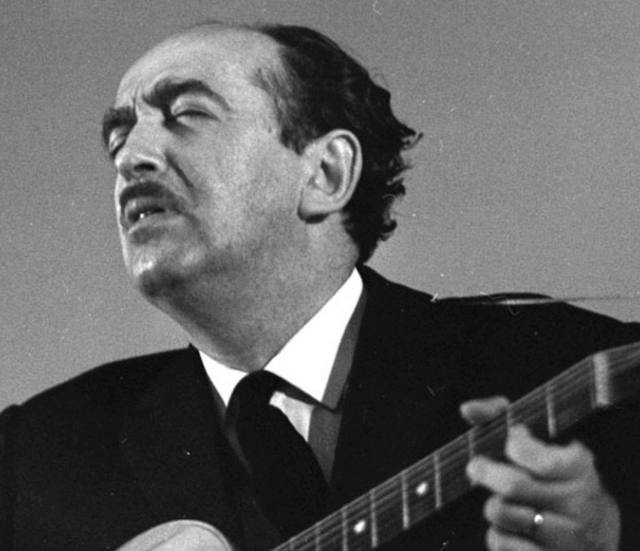

Об Александре Галиче и о загадках старой тетради

Лев Сидоровский

19 ОКТЯБРЯ

«КОГДА Я ВЕРНУСЬ…»

101 год назад родился Александр Галич

СРАЗУ оговорюсь: в отличие от официальной статистики сам Галич датой своего рождения называл 19 октября не 1918 года, а 1919-го. Такая же цифра высечена на его могильном камне…

А узнал и запомнил я эту фамилию еще в 1947-м, когда на сцене иркутского драмтеатра (как, впрочем, и по всей стране) с превеликим успехом пошла веселая комедия «Вас вызывает Таймыр». Занятая в том спектакле и моя тетушка Зинаида Успенская сначала устроила мне, школяру, контрамарку, а потом позвала за кулисы, чтоб братья-актеры услышали, так сказать, «зрительские впечатления» бойкого на язык юного родственника. О, я постарался! Причем особых комплиментов удостоил общую любимицу моих земляков, года три назад явившуюся на ангарский берег из Москвы, восхитительную Валечку Архангельскую, чья красота и низкий «бархатный» голос были необыкновенны! Потом довольная тетушка мне шепнула, что автор пьесы Александр Галич — Валечкин муж, и это скосило меня окончательно…

* * *

ВПРОЧЕМ, тогда семья уже почти распалась, их связывала в основном маленькая Алёна, которая жила то с отцом в столице, то — с мамой в Сибири… И псевдоним «Галич» (чтобы усыпить бдительных советских цензоров), образованный соединением букв из различных слогов имени, отчества и фамилии (Гинзбург Александр Аркадьевич), возник сравнительно недавно. Драматург вынужден был поступить так в 1945-м — после того, как в Высшей дипломатической школе секретарша ему заявила: «Есть указание — лиц вашей национальности к нам не принимать!»

Его детство прошло в Кривоколенном переулке, в доме, который раньше принадлежал поэту Дмитрию Веневитинову. Здесь осенью 1826-го Пушкин читал «Годунова» — причем они жили как раз в том зале, сейчас поделенном на четыре квартиры, где сие событие когда-то случилось. Может, сама аура этого пространства, какие-то флюиды поспособствовали тому, что мальчик с пяти лет начал играть на рояле, сочинять стихи. В восемь посещал литкружок, где его пестовал Багрицкий, а после девятого класса одновременно поступил в Литературный институт и в Школу-студию, которой руководил сам Станиславский. Целый учебный год, с осени до весны, каждый день, между этими вузами метался, как заяц, и в результате всё же выбрал Студию. Спустя три года, после кончины Константина Сергеевича, покинул этот «академический» кров ради другой Студии, которой руководили Алексей Арбузов и Валентин Плучек. Здесь студийцы сами сочинили очень патриотическую пьесу «Город на заре» — о строителях Комсомольска-на-Амуре, которым, конечно, мешают вредители. Сами ее режиссировали, исполняли роли, сочиняли песни и музыку, рисовали декорации…

В феврале 1941-го состоялась премьера. Успех был оглушающий. Однако тоненькая, золотоволосая, с удивительными прозрачно-синими глазами девушка, с которой его подружил каток на Патриарших прудах, после спектакля сказала:

— Мне не понравилось, ЧТО ты играешь! Как ты можешь ТАКОЕ играть?!

Через четыре месяца она ушла на фронт медсестрой. За свою недолгую военную службу вынесла с поля боя больше пятидесяти раненых, а когда под Вязьмой был тяжело контужен командир роты, оттащила его в медсанбат, вернулась на позицию и подняла бойцов в контратаку. Уже в сентябре была убита. Посмертно Лии Канторович присвоили звание Героя Советского Союза…

* * *

А ЕГО из-за врожденного порока сердца врачи на фронт не отпустили. Решив, что искусство — тоже оружие, оказался в грозненском Театре «народной героики и революционной сатиры». Потом примкнул к Передвижному театру Плучека и Арбузова, которые собрали оставшихся студийцев и теперь колесили по разным фронтам. Вот там-то Александр (одновременно — актер, драматург, поэт и композитор) и встретил Валечку Архангельскую. Потом у них появилась Алёнушка. Поскольку в Москве достойных актерских вакансий не было, молодая жена устремилась к нам, в Сибирь, а муж застрял в столице, где скоро оказался модным драматургом. Семья распалась: она вышла замуж за хорошего иркутского артиста Юрия Аверина, он — за Ангелину Шекрот, которая стала для Галича всем — женой, любовницей, нянькой, секретаршей, редактором. И вовсе не требовала от супруга постоянной верности: состояние влюбленности было для него естественным творческим стимулятором. Он был б а б н и к о м в самом поэтическом смысле этого слова…

Его жизнь со стороны выглядела превосходной: кроме «Таймыра», на всех сценах страны шли «Походный марш» (помните, там песня: «До свиданья, мама, не горюй!»), «За час до рассвета», «Пароход зовут «Орленок»», «Много ли человеку надо»… Потом возникнут весьма успешные фильмы: «Верные друзья», «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу», «Государственный преступник», другие. Казалось бы, живи да радуйся! Но Галич не радовался…

* * *

СРАЗУ после войны он написал пьесу «Матросская тишина» — про Абрама Шварца, которого уничтожают в гетто, и его сына Давида, знаменитого скрипача, который погибает на фронте… Этим спектаклем, где играли Ефремов, Евстигнеев, Табаков, Кваша, новорожденный «Современник» намеревался открыть свой первый сезон. Однако на генеральной репетиции инструкторша ЦК КПСС по фамилии Соколова заявила: «Как всё это фальшиво! Ни слова правды!» В ответ Галич не сдержался, вскочил с места: «Дура!» Спустя несколько дней она, уже в своем цековском кабинете, ему скажет: «Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?! Это евреи-то!.. Рекомендовать вашу пьесу к постановке — это с нашей стороны стало бы грубой ошибкой, политической близорукостью!» Слышать ему это от «кухарки», которая ныне управляла государством, — уже после смерти Сталина и доклада Хрущева на Двадцатом съезде — было омерзительно. Вот тогда-то благополучный драматург пронзительно ощутил в себе ту душевную неустроенность, которую уже было не залить никакой водкой. И он взял в руки гитару:

… И не веря ни сердцу, ни разуму,

Для надёжности спрятав глаза,

Сколько раз мы молчали по-разному,

Но ни «против», конечно, а «за»!

Где теперь крикуны и печальники?!

Отшумели и сгинули смолоду!

А молчальники вышли в начальники,

Потому что молчание — золото!..

А вот это — о мальчике, который задает отцу тревожные вопросы про жизнь, но тот «сопит и режет ветчину»:

… Снова замаячили быль, боль.

Снова рвутся мальчики в пыль, в бой!

Вы их не пугайте, не отваживайте,

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,

Спрашивайте, спрашивайте!..

А вот это — о прошедшей войне:

Мы похоронены где-то под Нарвой,

Под Нарвой, под Нарвой,

Мы похоронены где-то под Нарвой,

Мы были — и нет.

Так и лежим, как шагали, попарно,

Попарно, попарно,

Так и лежим, как шагали, попарно,

И общий привет!..

В марте 1968-го состоялось его единственное публичное (не на чьей-то кухне, а в битком набитом клубе «Интеграл» новосибирского Академгородка) выступление под небом родимого отечества. Когда прозвучало «Памяти Пастернака», весь зал поднялся и некоторое время стоял молча. Потом — громовая овация:

… Ах, осыпались лапы ёлочьи,

Отзвенели его метели…

Да чего ж мы гордимся, сволочи,

Что он умер в своей постели!..

Спустя пять месяцев, в августе, потрясенный вторжением советских танков в Чехословакию и тем, что нашлись у нас светлые люди, которые в знак протеста вышли на Красную площадь, он пишет «Петербургский романс»:

… О, доколе, доколе

И не здесь, а везде

Будут Клодтовы кони

Покоряться узде?!

И всё так же, не проще,

Век наш пробует нас —

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь

В тот назначенный час?!

Его вызвали на секретариат Союза писателей и сделали первое серьезное предупреждение. Но Галич не испугался.

Потом случился скандал покруче: его творения в магнитофонном варианте вдруг услышал член Политбюро Дмитрий Полянский, который совсем нежданно появился в разгар «молодежной» свадьбы собственной дочери, — и вопрос «Об антисоветских песнях Галича» был поднят на Политбюро уже назавтра! Колесо завертелось. Галичу припомнили всё: и выступление в Академгородке, и выход сборника на Западе (в «Посеве»), и тесное сотрудничество с Андреем Сахаровым в Комитете защиты прав человека, и подпись под многими документами протеста… Что ж, коллеги-писатели и кинематографисты дружно исключили «изменника» из своих рядов. Даже — из Литфонда, в котором ранее был всё же оставлен тоже провинившийся Пастернак. В одночасье его спектакли из репертуара всех театров выкинули, репетиции будущих постановок прекратили, производство начатых фильмов заморозили. После третьего инфаркта бунтарь-бард стал инвалидом второй группы с нищенской пенсией, которой его тотчас же постарались лишить…

* * *

КОГДА в 1974-м за рубежом вышла вторая книга его песен под названием «Поколение обречённых», последовал звонок из КГБ: «Советуем покинуть пределы нашей страны. Срочно».

Когда я вернусь…

Ты не смейся,

когда я вернусь,

Когда пробегу,

не касаясь земли,

по февральскому снегу,

По еле заметному следу —

к теплу и ночлегу,

И, вздрогнув от счастья,

на птичий твой зов

оглянусь —

Когда я вернусь.

О, когда я вернусь!..

Алёна вспоминает:

«… Отец шел к самолету совсем один по длинному стеклянному переходу с поднятой в руке гитарой…»

Потом «за бугром» он много работал: читал лекции по истории русского театра, вел свою передачу на радиостанциии «Свобода», писал новые песни, сотворил пьесу «Блошиный рынок», выступал — порой перед огромными аудиториями. Но ему так не хватало кухонь и тесных московских комнат, где собирались друзья, чтоб послушать любимого барда… А в 1977-м, 15 декабря, вдруг нелепо погиб от удара электрическим током, когда подсоединял антенну только что купленной стереосистемы… И лежит теперь Александр Аркадьевич близ Парижа, на Сен-Женевьев-де-Буа, неподалеку от Бунина, Мережковского, Тарковского…

В общем, всё очень грустно. А ведь как было весело когда-то на том его спектакле про Таймыр…

Когда я вернусь.

О, когда я вернусь!..

* * *

«МОИ МЕЧТЫ БЛАГОСЛОВИ…»

19 октября, в 209-ю лицейскую годовщину,

этот рассказ — о загадках старой тетради

В ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ парках осень, и, когда на небе проглядывает солнышко, тропинки здесь кажутся совсем золотыми. Листья — и медные, и багряные — устлали дорожки, покачиваются на прудах, тихо касаются бронзового мальчика на садовой скамье… Любил ли он тогда эту пору, о которой позднее выдохнет: «Очей очарованье!»? Предчувствовал ли, что станет она для его пера такой счастливой?.. Едва ли, ведь муза к кудрявоголовому лицеисту стала являться в иное время года — «весной, при кликах лебединых…»

Но зато осенью у них был совсем особенный день — день Лицея, 19 октября. И была дружба, в этот благословенный день начавшаяся, которая окажется для мальчиков такой настоящей, что спустя годы заставит их ощутить остро: «Всё те же мы — нам целый мир чужбина, отечество нам Царское Село».

… И ныне по желтым осенним тропинкам, несмотря на коронавирус, верю, люди снова пойдут к Лицею. А потом, когда за спиной уже останутся и «рекреационная зала», и классы, и библиотека, и «дортуар» № 14, присядут в задумчивости у толстой книги, на страницах которой появляются такие вот строчки:

«Счастлив, что сейчас здесь…»

«По этим ступеням бегал он! Сердце замирает…»

«Спасибо за минуты эти…»

Я тоже очень много раз бывал под этой крышей. Про одну из таких встреч сейчас поведаю…

* * *

ПРЕДСТАВЬ, дорогой читатель, мое состояние: держу лист, к которому прикасалась рука Пушкина!.. Предварительно из шкафа достали большую серую папку с учетным номером КП 22327. Затем оттуда извлекли белый конверт. Из конверта — еще одну папку. Далее осторожно отложили в сторону «щит» из микалентной бумаги, обеспечивающей необходимый влажностный режим. И наконец — драгоценный лист, естественно, законвертованный, чтобы не браться за рисунок руками…

Стремительные линии карандаша, а ниже — надпись:

«Кюхельбекер, Рылеев 14 декабря 1825 года. Рисовал Александр Пушкин».

Рисунок возник, когда Александр Сергеевич, вернувшийся из шестилетней ссылки в Петербург, жадно слушал однажды рассказ своего старого товарища по «Зеленой лампе» Федора Юрьева (он и надписал лист) о восстании 14 декабря… Слушал — и под впечатлением этих слов тут же на бумаге возникали фигуры двух близких друзей, двух декабристов, — такими, какими он представил их себе на Сенатской, такими, какими оба сохранились в памяти бывших там в то утро…

Да, в то морозное утро Кюхельбекера видели на площади без шубы, без шинели, а в одном фраке, и его длинная, неуклюжая фигура, по воспоминаниям Александра Бестужева, всем бросалась в глаза. В руках Кюхельбекера были большой револьвер и жандармский палаш — поэт именно так его и нарисовал. И точность пушкинского изображения Рылеева на Сенатской подтверждается свидетельством декабриста Одоевского: «Глаза темные с выражением думы, голова немного наклонена вперед…». Одежда Рылеева, вероятно, воспроизведена тоже точно, ведь, по словам современника, в то утро на площади можно было увидеть «старинные фризовые шинели с множеством откидных воротников…»

* * *

ЭТУ УДИВИТЕЛЬНУЮ возможность — прикоснуться к листу, который помнит руку поэта, несколько лет назад предоставила мне в мемориальном музее-Лицее тогдашняя заведующая сектором рукописей отдела фондов Редмона Георгиевна Жуйкова. Вообще-то все рукописи Александра Сергеевича, все его автографы бережно хранятся в Пушкинском Доме, и этот рисунок, этот пушкинский подлинник — здесь единственный, потому что подарен известным петербургским коллекционером Павлом Викентьевичем Губаром именно Лицею. Зато хранятся в лицейских фондах многочисленные документы, связанные с именами друзей поэта, с именами тех, кто вошел в нашу память прежде всего благодаря Пушкину…

В этих шкафах — письма Жуковского, Вяземского, Баратынского, Дмитриева… А вот — записка на французском, в конце которой значится: «Аннет Полторацкая» — она тогда еще не стала Анной Керн… А вот — письма Абрама Петровича Ганнибала, Афанасия Николаевича Гончарова, Павла Воиновича Нащокина, Михаила Федоровича Орлова… Причем многие листы — еще только ждут своего исследователя. Например, тетрадь, переданная сюда Натальей Владимировной Штакеншнейдер — внучкой лицеиста Ивана Малиновского, к которому юный Пушкин обращался с такими словами:

А ты, повеса из повес,

На шалости рожденный,

Удалый хват, головорез,

Приятель задушевный…

Иван был старшим сыном первого директора Лицея Василия Федоровича Малиновского. Мне показали его тетрадь по французской риторике (еще никем не изученную!). Показали Свидетельство об окончании Царскосельского лицея с золотой медалью № 1 младшего из Малиновских, Андрея, подписанное Егором Энгельгардтом 25 августа 1823 года. И, наконец — тетрадь со стихами…

* * *

ТЕТРАДЬ довольно толстая — девяносто четыре страницы. На ветхой обложке — изображение сердца, пронзенного стрелами, а в центре — цифра «1824». На голубых и белых листах — стихи. Старинные коричневые чернила. Почерк красивый, несколько вычурный. Есть строки Державина, Жуковского, Рылеева, но больше всего — Пушкина. В основном — лицейские. Причем абсолютное большинство из них к тому времени еще не были опубликованы. Например, стихи 1815 года «К живописцу» (здесь они названы — «Живописцу»):

Дитя харит и вдохновенья,

В порыве пламенной души,

Небрежной кистью наслажденья

Мне друга сердца напиши;

Красу невинности прелестной,

Надежды милые черты,

Улыбку радости небесной

И взоры самой красоты…

Известно, что эти строки были обращены к другу, талантливому рисовальщику Алексею Илличевскому, а посвящены — Катеньке Бакуниной, одной из тех, кто пленила сердца лицеистов. Недаром положенные на музыку Михаилом Яковлевым и Николаем Корсаковым, они постоянно звучали в этих стенах…

Или стихи из 1816-го «Элегия» (здесь они названы — «Жалоба»):

Счастлив, кто в страсти сам себе

Без ужаса признаться смеет;

Кого в неведомой судьбе

Надежда тихая лелеет…

Или другие из той же поры — «К Морфею», поименованные в тетради: «К сну»:

Морфей, до утра дай отраду

Моей мучительной любви.

Приди, задуй мою лампаду,

Мои мечты благослови!..

Листал тетрадь — и страница за страницей открывались известные юношеские стихи поэта, стихи о любви: «Желание», «Дорида», «Платоническая любовь»… Правда, их названия в тетради, да и некоторые строки, синтаксис порой отличаются от того, что мы знаем сегодня. Впрочем, могло ли быть иначе? Ведь всё это только ждало своей публикации, а пока что передавалось из уст в уста, широко расходилось в рукописных списках, и ошибки при этом были весьма естественны…

Особенно убедился в справедливости подобного предположения, знакомясь с небольшим отрывком из «Евгения Онегина». Да, владельца тетради явно волновало и то, что писал его друг после Лицея (поэтому здесь есть и «Чёрная шаль», и «Братья разбойники»). Так вот, в октябре 1824-го из Михайловского в Петербург приехал младший брат поэта, Лёвушка, с рукописью первой главы «Онегина». Лёвушка всегда отличался феноменальной памятью, поэмы брата читал друзьям наизусть чуть ли не целиком — вероятно, и эти онегинские строки оказались в тетради именно после такого чтения. Во всяком случае, воспринятые на слух, они несколько искажены. (К примеру, у Пушкина о танце Истоминой: «… И быстрой ножкой ножку бьёт». Здесь: «… То быстро ножку ножкой бьёт»).

Есть в тетради и стихи безымянные. Вот — «Надпись к портрету Карамзина»:

Поклявшись быть рабом пред самовластья урной,

Сумел он ясно доказать,

Что можно думать очень дурно

И очень хорошо писать.

Трудно утверждать, что это написано именно Пушкиным, особенно — зная его блистательную эпиграмму, адресованную автору «Истории государства Российского»:

В его «Истории» изящность, простота

Доказывают нам без всякого пристрастья

Необходимость самовластья

И прелести кнута.

Однако в свое время вышеприведенные строки без достаточного на то основания Александру Сергеевичу приписывались. Во всяком случае, пока что ясно одно: эпиграмма возникла на волне настроений, которые разделяли и декабристы, и Пушкин. Отношение этих людей к книге Карамзина, с изяществом констатирующей «необходимость самовластья и прелести кнута», было однозначным…

И остальные питомцы Лицея в своем большинстве тоже стояли на тех же благородных позициях — вот почему, в частности, они сохранили верность своему гениальному другу юности на всю жизнь. Не случайно же в последние свои часы Александр Сергеевич, по воспоминанию Данзаса:

«… глубоко вздохнув, сказал: «Как жаль, что нет здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне легче было бы умирать…»

* * *

ТЕТРАДЬ, которую я тогда бережно листал, — след этой дружбы, еще одно свидетельство святого лицейского братства… Она и теперь, всё еще поджидая своего исследователя, наверняка таит новые открытия… Особенно хочется верить в это ныне, когда мы справляем очередную, вот уже 209-ю лицейскую годовщину. Когда люди снова и снова идут сюда — в этот парк, в этот дом, к Пушкину…

«…В руках Кюхельбекера были большой револьвер …»

=====

Пистолет! Револьверы тогда не существовали.

Добавлен очерк об Александре Галиче:

«КОГДА Я ВЕРНУСЬ…»

101 год назад родился Александр Галич