![]()

Но вот мы и у нашего дома, и на душе становится просто муторно. Наш дом был крепким … простоял бы ещё много лет в своей силе при хороших хозяевах. Но сейчас… Такое ощущение, что живут там или алкаши, или люди-временщики: «перекантуемся какое-то время…»…

Горький Горький

«Ты был нашей совестью…»

Александр Булгаков

Продолжение. Начало

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ

Помню ли я, где находится синагога? Скажет же Семён… Она расположена в таком уютном центре города, что к ней подходить — одно удовольствие. Вот и сейчас: спускаюсь от метро по Большой Покровской, вглядываясь то в одну её сторону, то в другую, чтобы запомнить изменения в тех местах, где когда-то были встречи, прогулки. Эта не такая уж и широкая улица, даже когда не была пешеходной и была загружена транспортом, — она и тогда была любима горожанами. Дохожу до государственного Банка России, и надо бы повернуть налево в арку, но хочется ещё раз попробовать пройти в операционный зал Банка. Там, говорят, внутренняя архитектура выполнена на манер боярских палат, только размером больше, а роспись стен и потолков — всё в старорусском стиле. Нет, опять не везёт: что при Советской власти, что сейчас — в дверях полицейский внутренней охраны не позволяет войти: «вход только…». Я так и не понял, когда же можно своими глазами полюбоваться редким интерьером. Помнится, и в те времена я так и не смог побывать там; только тогда не впускал милиционер, и доступ был по преимуществу для каких-то «особых». Описывать же внешний вид Банка — дело заведомо проигрышное, ибо словами не передашь величественность и красоту. Построенный в 1911-13 годах в честь трёхсотлетия царствования Дома Романовых, он представляет собой сочетание средневекового европейского замка-крепости и русских теремных хором с вынесенным крыльцом. Трудно сказать, почему был такой замысел у академика архитектуры В.А. Покровского.

Как говорится, несолоно хлебавши, перехожу улицу и через арку иду по ул. Грузинской к Синагоге. Здесь-то меня впустили, спасибо господам евреям. Это я так — «про себя» ухмыльнулся, а вообще-то вход не возбраняется никому. Главное — соблюдать общие правила приличия и — для мужчин — особый этикет: голова должна быть чем-то покрыта, желательно кипой, в знак того, что «Вс-вышний — мой покров».

Нахожу Семёна в магазинчике внутри здания. Товар преимущественно из Эрец Исраэл. Покупаю кашерное вино. Семён начинает показывать помещения, предназначенные под разные программы. Вот миква (или микве), этого я ещё никогда, кроме как на картинках, не видел. Миква — это небольшой водоём, предназначенный для ритуального омовения. Их две, для мужчин и женщин. Аккуратно выложенные плиткой, со ступеньками, спускающимися вниз к воде, с перилами (трогательно и очень предусмотрительно). Кабинеты раввина, председателя общины, ещё кабинеты, детские комнаты, учебные классы. Третий этаж — это поздний пристрой; там большой банкетный зал, устланный каким-то мягким паласом, так что было ощущение, что я оглох. Здесь помимо различных мероприятий происходят и свадебные торжества, как положено — под хупой.

От всего — ощущение домашности. Это моё ощущение, но, может быть, так и было задумано? Разве Синагога для еврея — не дом, куда он может по праву приходить и находить удовлетворение разным своим потребностям? Вот Хесед; я всегда понимал это слово со значением милосердия. Да и то: в Хесед ходят по преимуществу люди пожилого возраста, хотя не возбраняется быть здесь и тем, кто помоложе. Здесь могут, по заложенной программе, помочь с медицинской консультацией, с приобретением хотя бы напрокат ортопедических средств для передвижения дома; выделяются «пайки» с набором продуктов. Может быть, это всё и не так весомо в денежном измерении, но гораздо ценнее знать, что о тебе помнят. В старости это значит особенно. Проводятся различные вечеринки с нехитрым угощением, приветствуется кушанье и домашнего приготовления. Поводы для застолий разные: от традиционных еврейских праздников, до… Да мало ли до чего, был бы повод выпить. Но евреи пить умеют, и вы никогда, — я по крайней мере этого не видел, — не будете свидетелем типичных разборок с выяснением, кто кого уважает. На Пурим даже предписано хорошо выпить, громко стуча кулаками при имени Амана (можно пользоваться для этого трещоткой), — но чтобы напиться до положения риз? Ни-ни…

Есть библиотека, но и она служит более местом общения, где проводятся встречи с интересными людьми, тематические вечера.

Музей с различными экспонатами: вещи, письма и прочие личные предметы известных в Нижнем Новгороде евреев.

Наконец, Семён ведёт меня в молельный зал. Нет, первое моё впечатление не оказалось ошибочным: здесь тоже уют, никакой помпезности. Как и положено у ортодоксов, помещение для молящихся мужчин отдельно, для женщин — наверху — отдельно. Очень хорошо выполненный Арон Кодеш со свитками Торы внутри.

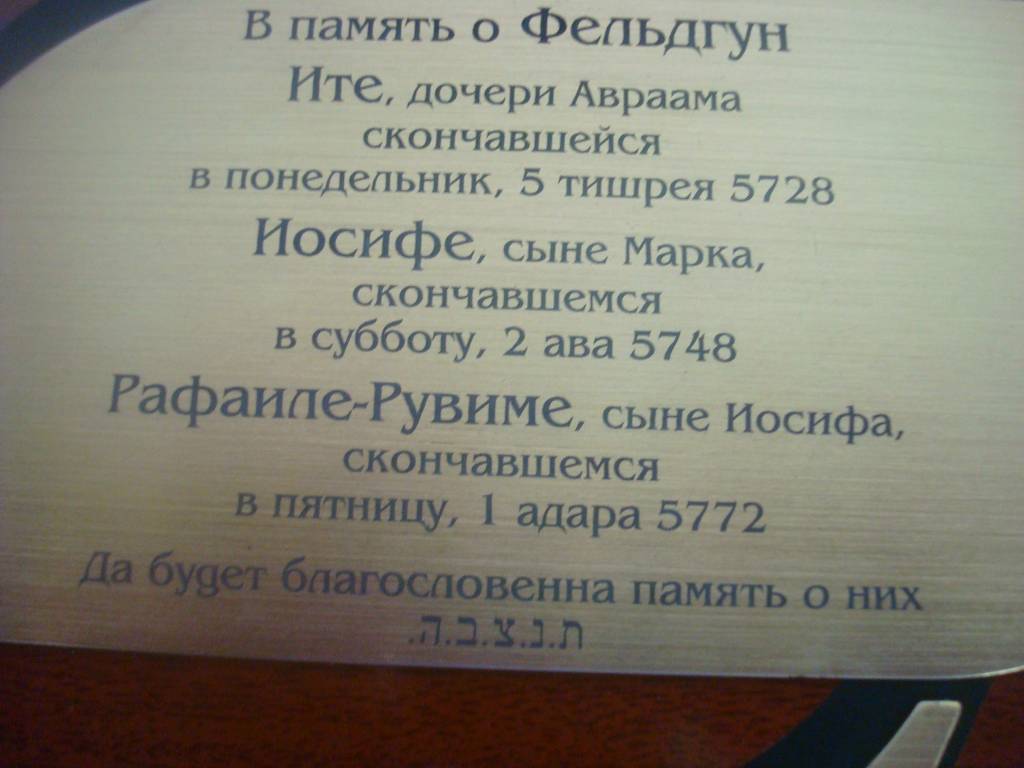

— «Посмотри назад», — говорит Семён, и я оборачиваюсь. На задней стене молельного зала мемориальные доски тех евреев, память о которых было решено запечатлеть в синагоге. Это, собственно, даже не доски; множество медных флажков, расходящихся по обе стороны, образуют, — по крайней мере в моём представлении, — некий горящий куст. Почему «горящий»? Да вся эта трогательная красота подсвечена сзади зеленоватым фоном. На каждом памятном флажке изображена свечка с маленьким пламенем, — и создаётся какое-то устойчивое ощущение «куста неопалимого», из которого hа-Шем воззвал к Моше-рабейну. Впрочем, может быть это моя фантазия?..

— «Вглядись», — говорит мне Семён, и я читаю надписи на медных флажках:

В память о Фельдгун

Ите, дочери Авраама,

скончавшейся

в понедельник 5 тишрея 5728Иосифе, сыне Марка,

скончавшемся

в субботу 2 ава 5748Рафаиле-Рувиме, сыне Иосифа,

скончавшемся

в пятницу 1 адара 5772Да будет благословенна память о них

— «Рафаил-Рувим?» — я смотрю на Семёна. Так вот, оказывается, в чём был секрет обещанного накануне сюрприза. Весьма неожиданная незримая встреча с Учителем. Но я не припомню, чтобы у него было такое двойное имя. Дело же оказалось вот в чём: первое его имя — Рафаил — дано было ему не случайно. В раннем младенчестве он заразился от каких-то посторонних взрослых чёрной оспой, и надежды на выживание было мало. Но выжил, и ему дали это имя, недвусмысленно обозначающее «Исцелил Господь». «Рувим» же было вторым именем.

— «Но послушай, Семён: ведь Рувим Иосифович, при всей своей почтительности к иудаизму, сам не был человеком религиозным в прямом значении этого слова. Знаю, что, живя в Израиле, он несколько раз ходил в синагогу; не думаю, чтобы он чего-то многое там понял, так как служба проходит на иврите. Правда, он ходил в ульпан, не ленился на девятом (!) десятке лет своих учить язык, но его познания всё равно не позволяли ему свободно понимать ход литургии. В общем, я хочу сказать, что и сам он по совести не мог себя причислить к числу верующих, — так почему в синагоге поместили его имя? Видеть запечатленную память об Учителе в синагоге — это весьма приятно, но всё же как это понимать?»

— «Видишь ли, воспитание евреев из века в век велось так, что каждый считал себя частью народа, хотя и рассеянного по всему миру. Ты скажешь: ну и русский человек вправе считать себя сопричастником своей нации, живи он хоть в Новой Зеландии. Но у нас нечто другое… Как бы это нужное слово подобрать..? «Сакральность», скорее всего. Я знаю, что среди евреев есть немало таких, которые непрочь считать свой народ уникальным, но не более того. Да, они перечислят сходу целый ряд живших и ныне живущих из своих единокровных, кто внёс немалый вклад в науку, финансы, политику, культуру, спорт; чего только стоит ряд лауреатов Нобелевской премии по самым различным номинациям. Но для них они — неоспоримый талант и не более. «Талантливый народ, отшлифовавший в себе многие способности под влиянием необходимости выживания», — так скажут они и будут правы. Но правда эта будет неполная, и в том нет никакого умышленного сокрытия. Просто для полноты понимания этого вопроса должна работать Вера в Высший Промысел, — хотя это совсем не «просто».

— «Ты говоришь туманно. Причём здесь эта Вера?»

— «Извини. Трудно сказать о непростом банальными словами. Я и сам мучаюсь, когда вынужден говорить об этом. Хорошо ещё, что не приходится делать это часто. Всё же я не раввин и не учился специально в какой-нибудь ешиве.

Так при чём здесь, говоришь ты, Вера? А какое объяснение дать такому феномену в истории человечества, когда через две тысячи лет возродился древний народ в формате собственного государства с возрождением своего древнего языка на своей древней земле со своей же древней столицей? Да, учёные реконструируют некоторые древние языки, но эти языки — мёртвые, на них ни один народ сейчас не говорит. Да и народов тех просто нет на карте мира. И невозможно не сказать, что про возрождение и про возвращение в Эрец Исраэл было написано не одно пророчество в ТаНаХе, изреченное за ряд веков… до нашей эры. Какой талант или даже гений еврейского происхождения мог такое знать наперёд, кроме Всевышнего? Можно научно что-то интуитивно предугадывать, но не за две же с лишним тысячи лет! В науке апеллируют к знаниям естественных законов, поэтому что-то и можно предвидеть, но ведь в данном феномене нет естественнонаучных закономерностей. Никакие Генри Киссинджеры не скажут с уверенностью, что будет во взаимоотношениях между народами через сто лет. А тут… через тысячи».

— «Дорогой, мне не терпится услышать ответ на мой вопрос. Ты говоришь интересно, но всё же…».

— «Да, я действительно никак не прибьюсь к берегу… Упрощая проблему, хочу только сказать, что у Синая был заключён Завет, или Договор, со всем Израилем без каких либо оговорок. Поэтому-то в некоторых наших молитвах до сих пор можно прочесть неграмотное, на первый взгляд, построение слов «наше сердце»; наше — это общееврейское, но как одно сердце. И дядя Рува значится на доске памяти вполне по праву, — был ли он верующим человеком, или нет».

— «Достойно и трогательно», — размышлял я, выйдя из синагоги и сворачивая налево, чтобы попасть на Ильинку. Снимки, сделанные мной, я пошлю Володе, — он ведь не видел этого. Представляю, как трогательно ему будет увидеть дорогой для него огонёк в память об отце.

Глава шестая

— «Ну послушай, ты завтра уже уезжаешь, а мы мало побыли вместе. Я понимаю, что у тебя есть своя задача в этой поездке, но надо же как-то соразмерить время и со мной. Я раньше мог чаще приезжать в Воробеж, но сейчас я этого не могу себе позволить по причинам, тебе известным. С теми, что связаны со здоровьем, я как-то ещё справляюсь, пунктуально следуя диете и предписаниям лечащего врача, — но никуда не денешься от тревог за больную дочь. Так что мои поездки практически сведены на нет, и ты уж выкраивай своё время для нас, раз приехал».

Возражать Юре смысла не было. Я и сам в душе раздваивался, понимая необходимость успеть собрать какой только возможно материал для книги об Учителе и осознавая одновременно родственный долг. Семья брата весьма гостеприимна. Света хоть и больна, но когда чувствует себя неплохо, всегда хочет со мной поговорить. Мне кажется, у меня получается подбирать нужную тональность для наших разговоров, а при тяжёлой форме невроза этого добиться весьма непросто. Здесь известная заповедь «не навреди» постоянно контролирует каждое предложение; любую мысль предварительно обрабатываешь, прежде чем облекаешь её в словесную форму, чтобы не поранить нечаянно и без того больную психику. Бедная девочка…, а ведь ей уже 46. Сколько ещё неизученного остаётся для психиатров.

Нина же просто молодец. Болезнь дочери тяжёлым крестом легла на неё, но она по-прежнему вся в заботах о своём небольшом хозяйстве. Да, почти всю жизнь прожили в частном доме, а теперь силы нужны только для самого необходимого, — и вот он, этот «последний приют»: двухкомнатная квартира в удобном районе, где всё, как говорится, под рукой. Основная задача, как её понимает Нина, это чистота и вовремя приготовленная пища. Соловьиных язычков, конечно, она не подаёт, всё обстоит гораздо проще, но чтобы всегда было аппетитно и вкусно. Гулять по городу не любительница, вполне комфортно чувствует себя в домашней обстановке.

— «Ты прав, и давай пройдёмся по местам, где жили вместе с родителями. Чай, Володарский посёлок ещё на месте?»

Я чуть-чуть бравирую старой памятью: ведь это «чай» (я полагаю; наверное) произносится только здесь. Вообще, нижегородская земля весьма богата множеством оттенков в разговорном языке и даже в произношении. Классическое «Полицка, цаёк заварила?» — это здесь. Есть и такое, что невозможно передать письменно, это надо слышать. Один звук, например, представляет собой тяжёлое на слух сочетание «ц» и «ш» там, где должна звучать «ч»; попробуйте представить себе произнесённое слово «чего» в подобном звукосочетании да ещё с вывертом: «цшаво». Хорошо ещё, что подобный пример не является типичным для нижегородцев, но немало примеров иных. Это следствие того, что в Нижнем кто только ни оседал на постоянное проживание: татары, марийцы, вотяки, чуваши, удмурты..; да мало ли кто после всероссийских ярмарок находил здесь свою судьбу?

Сад «им. 1 Мая» нынче весь превратился в торгашество под видом заботы о детях, — хотя разве не по всей стране та же самая картина? Зелёных оазисов в городах становится всё меньше и меньше, но и редкие парки отдаются на откуп предпринимателям, которые имеют уж конечно сугубо свою коммерческую цель. Вот и здесь: всё заасфальтировано, чтобы можно было подойти к различным примитивным аттракционам; живой травки-муравки не найдёшь, чтобы отдохнули глаза. Остался пруд, но и на нём предприимчивые «ИП» устраивают какое-то жалкое подобие на водные забавы, без всякой необходимой подстраховки и специалистов по спасению.

Медленно, — нам не нужно спешить, — подходим к месту нашего когда-то совместного проживания; Юра со временем продал свою часть и приобрёл жильё отдельно. Да, вот улица Зелёная, теперь она благоустроена; раньше были канавы да надолбы, где в дождливую погоду лучше не ходить. Но она мне была всё равно мила: ведь на пересечении с ней был Саратовский переулок, и на углу стоял дом для двух или трёх хозяев; в одной его части жила Наташа Бирюшкова. Напротив рос огромный вяз, весь кряжистый, раскидистый; на его коре, на уровне моего тогдашнего роста, было вырезано «НБ». Я искал эту отметину, но годы не оставили и следа. Сколько вечеров я стоял под этим вязом в надежде увидеть хотя бы любимый силуэт в окне.

Был слух, что Наташин отец ей — отчим, но меня тогда мало интересовала такая житейская подробность; он проходил, едва заметно отвечая на приветствие. Я никогда не смог с ним о чём-либо поговорить; кажется, он ещё и плохо слышал, — может быть поэтому имел вид нелюдимости? Но угрюмым и неприятным он не был.

Мама же, Евгения Николаевна, была более открытым человеком. Как же она могла не видеть моего отношения к её дочери? Видела, конечно, и была благосклонна ко мне, за что я храню о ней добрую память до сих пор. Нет, она никогда не предпринимала чего-либо, чтобы хоть чем-нибудь помочь мне, но её добрый и участливый тон в разговорах со мной был немногой компенсацией за мою отверженность её дочерью. Сарафанное радио во все времена работало исправно, и ей было известно, что я из верующей семьи, — по тем атеистическим временам это было чем-то значимым. Для одних это был повод для насмешек при любом случае, другие же смотрели с невысказанным уважением. Очевидно, и Евгения Николаевна относилась к последним; что-то неуловимое проскальзывало в её словах. Умерла она, по моим меркам, рано; подробностей я не знал, потому что семья переехала в Нагорный микрорайон, и Наташу я потерял из виду.

Так думается по мере нашей прогулки. Разумеется, о чём-то говорим с братом; разговор, собственно, ни о чём: вот здесь стоял такой-то дом, а там, смотри, вон какой особняк отгрохали. Но вкуса-то, вкуса-то нет, — что значит наличие денег при отсутствии общей культуры! Да и весь Володарский посёлок как-то странно выглядит: почти отовсюду — нерусские лица.

— «Да ведь это Азербайджан, разве не видишь? После распада «Советов» с тех краёв сюда хлынули толпы. Я не знаю, почему именно в подобные периоды происходит миграция. Ведь Канавинский рынок был и в те времена рядом, и тогда ещё выходцы из той республики держали там «шишку», как это у нас говорится. Но сейчас, мне кажется, даже татар здесь меньше, чем азербайджанцев. Русским здесь всё более неуютно».

Что можно сказать на слова Юры? Да ничего. Миграционная политика нашего правительства никакая, недальновидная. Везде как-бы в воздухе чувствуется влияние денег: «всё куплю, сказало злато», а чиновники, это крапивное семя, продажны сверху донизу и друг друга «крышуют». И последствия такой с позволения сказать «политики» опасны своей непредсказуемостью.

Но вот мы и у нашего дома, и на душе становится просто муторно. Наш дом был крепким, бревенчатым; когда я, делая ремонт, пытался забить гвоздь, то вынужден был, сначала зажав его плоскогубцами в левой руке, бить увесистым молотком в правой, — такой крепости было сосновое бревно! И дом простоял бы ещё много лет в своей силе при хороших хозяевах. Но сейчас… Такое ощущение, что живут там или алкаши, или люди-временщики: «перекантуемся какое-то время…». Одно окно чем-то несуразно залеплено, красивого крыльца нет и в помине; в дом входят прямо с улицы. Гаража тоже нет, и на его месте ничего не построено, ничего не посажено, — так, разломан да и всё. По периметру нашего участка стояли большие красавицы-берёзы; ещё школьником восьмого-девятого классов я любил лазать на ту, что у крыльца. Как мне это позволяла мама, я не помню, — а ведь дерево было выше нашего дома раза в два-три. Ствол был огромный, и я брал плотницкие скобы и вбивал в ствол, — и так до той высоты, пока можно было уже взбираться по ветвям. Какой был обзор! Хотя чего я мог там увидеть? Вокруг одни частные дома с садами-огородами, но меня влекла высота. Ведь это была моя юность! Берёз уже нет, проживают здесь какие-то гунны…

Вижу: Юра тоже в пренеприятном настроении от увиденного. Помнится, когда мы поселились в этом месте, то улица была покрыта ромашкой, и я ложился в эту траву, весь окутанный целительным запахом. Когда же всё это было: век, два века назад? Всего полвека прошло, а какая-то «мерзость запустения».

— «Уйдём отсюда, — выводит меня из немоты голос брата, — смотреть на всё это нет сил».

— «Да, и пойдём к моей школе, но только другими улицами. Скорее всего, там картина не лучше, но восприниматься будет легче, — легче, чем видеть осквернение когда-то родного жилища. Ведь здесь родились мои дети… А знаешь, в этом году, в декабре, Грише было бы уже 43 года. Трудно представить, каким зрелым мужчиной он был бы в этом возрасте; он и тогда, в свои тридцать, выглядел достаточно мужественно. Не в смысле храбрости, а как… Ну ты понимаешь».

— «Да, Гриша был достойным сыном. Не помню, говорил ли я тебе; извини, если повторюсь… Ведь тогда, в то трагическое путешествие, когда они все четверо были у нас, — я ж тебе послал их фотографию со всеми нами, мы ещё жили на Литвинова, — разговор каким-то образом коснулся тебя. И знаешь, что он мне сказал? — «Уважаю отца за то, что он не разменялся». Точно не помню весь разговор, и почему он мне сказал о тебе именно это. Наверное, в связи с тем раздраем, что валом накатился на страну с начала девяностых, когда люди стали просто менять свою совесть на деньги. Он и слово-то удачное нашёл: «не разменялся».

— «Я узнаю в этом сына. Мы с ним были близки и духовно, и интеллектуально, хотя, ты удивишься, мы не вели с ним каких-то глубокомысленных бесед. Есть ведь понятие «перекличка душ» или «родство душ», как угодно. Здесь не нужно многих слов. Вот, вспомнил: он купил маленький томик Константина Бальмонта, поэта Серебряного века, и через какое-то время, прочитав его, сказал мне: «Ты знаешь, это не Бальмонт». И я его понял сразу. Ведь до этого он знал Бальмонта по большому сборнику, изданному ещё в 1909 году книгоиздательством «Скорпион» в дореволюционной, как ты понимаешь, Москве; она до сих пор в моей библиотеке…».

— «…А как эта книга оказалась у тебя? Я не помню, чтобы у родителей она была».

— «Да увидел её в Хельсинки, когда жил там, в одном букинистическом магазине. Я ещё застал там старых эмигрантов, доживавших свой долгий век; может — они, а может — родственники сдавали книги. До сих пор не знаю, как этих людей правильно называть. Ведь когда огромная страна наглым и варварским образом оттяпала у маленькой Финляндии целый кусок — Karjala, т.е. Карелию, по-нашему, — то как называть тех людей, которые до Октябрьского переворота были гражданами Российской империи, потом — гражданами Суоми, уже независимой от СССР? Они по-прежнему мыслили и говорили по-русски, но по причине военной агрессии вынуждены были оставить свою Karjala…».

— «Ты отвлёкся. Ну и что Гриша?»

— «Да, увлекаюсь, когда рассказываю. Ну вот, Гриша-то сначала читал того Бальмонта, а этот новый сборничек был как-то странно отредактирован, — я потом его пролистал, — благодаря чему создалось впечатление, что такой неграмотной подборкой стихов автора как-то обезличили. И Гриша это сразу заметил».

— «У меня самого порой слёзы наворачиваются на глаза, когда вспоминаю его… Так и не выяснилось, что же там случилось? Как это место называется в Рязанской области?»

— «Старожиловский район, село Соболево… Я плохо всё помню до сих пор; вспоминается какими-то рваными кусками. Совсем недавно дочь спросила меня, помню ли я, как шофёр КАМАЗа стал передо мной на колени. А я не помню этого, да ещё и спросил Тоню, откуда она это взяла. Тут было её удивление: «Так мы же с тобой уже после похорон ездили туда». Я и этого не вспомнил… Какие-то провалы в памяти».

— «Мне думается, что ты часто видишь Гришу во сне».

— «Я тебя удивлю, но, как ни странно, этого нет. Здесь срабатывают соответствующие психологические связи, где-то я читал об этом. Если бы я рвал и метался в тоске и горе, бунтуя против «несправедливого» решения небесного Суда, то, полагаю, и сын снился бы мне часто. Но я ведь с первого момента, когда пришло известие об ЭТОМ, сказал словами Иова: «Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно».

— «Ну ты даёшь. Как это можно так!»

— «Не знаю, как объяснить. Только ты не подумай, что я рисуюсь под праведника. Ты мне брат, и мне нет никакого смысла перед тобой позировать. Наверное, сказалось моё духовное формирование, и я был внутренне готов по-сыновнему принять волю Отца…».

— «Да какое же тут «по-сыновнему»? Это же какая-то рабская покорность, сродни исламу».

— «Вот я и оговорился вначале, что объяснение здесь найти трудно. У евреев есть понятие «Акедат Ицхак», «связывание Исаака», по-нашему. Ну ты помнишь эту библейскую историю про жертвоприношение, которое не состоялось. Но, по мысли еврейских комментаторов, важна была сама готовность Авраама идти до конца в своём доверии Богу. Это очень драматичная и трагическая ситуация: ведь предлагается ОТДАТЬ самое дорогое, кровное, духовно родное. По поводу этого случая написано множество самых различных мнений как иудейских, так и христианских. Я о них не буду говорить, сейчас это ни к чему; скажу только, что некоторые еврейские исследователи самого текста уверяют, будто Сарра, узнав об этой драме, не стала больше жить с Авраамом, — таков был удар для неё как для матери. Это при всём том, что сын-то остался жив».

— «Так что, и тебе так же легко было отдать сына, как тому патриарху?»

— «А кто сказал, что ему было легко? Ведь мужество заключается вовсе не в том, что рвутся в атаку, не ведая опасности; как раз при ясном осознании опасности идти всё-таки вперёд — это мужество. Так и он. Только у нас с ним разница в том, что ему сын был оставлен, как говорится, целым и невредимым, а у меня по-другому».

— «Ну и что, разве это не рабская покорность? Извини, нам не стоило бы об ЭТОМ говорить вообще. Есть темы, которые не обсуждаются».

— «Может быть и не обсуждаются, но в душе всё равно вопросы остаются, — и от этого никуда не денешься, даже если проходят годы. Я всё же предпочитаю слово «по-сыновнему». Тут поневоле придётся говорить несколько абстрактно, философски, но ведь и духовные сферы — они все для нас нематериальны, их не разложишь по рациональным полочкам. Я и сам не люблю «разводить кисели», когда приходится говорить о Надмирном, памятуя хорошо известную фразу Тютчева: «мысль изреченная есть ложь». Тут лучше находить наглядные примеры, которые часто убедительнее философствований. Да вот, кстати, из сферы отношений отца и сына: ребёнок просто рвётся на аттракцион «американские горки», а «плохой» папа ему этого не разрешает. «Но почему? Ведь другие дети с родителями катаются же! Тебе что, денег жалко?» Как объяснить ребёнку, который руководствуется пока только инстинктами, сиюминутными желаниями, что эта забава потенциально опасна для жизни? Да ещё она и смонтирована, как правило, «по-русски», т.е. на авось с хорошим знанием наперёд, что при нежелательном случае хозяин этой забавы всегда найдёт «стрелочника», да и «откат» следователю сделает своё дело. Что поймёт из всех этих рассуждений пятилетний малыш, когда у него есть лишь одно — «хочу»? Вырастет, будет иметь своего сына, вспомнит правоту воли отца. Вот и нам ведь неизвестна вся наша жизнь от её начала до порога в Вечность, и мы просто не в состоянии понять, отчего с нами происходит то или другое. Самое лучшее, на мой взгляд, это по-сыновнему согласиться с Отцом, — хотя я вовсе не хочу сказать, что «согласиться» даётся легко и просто. Но это уже вопрос духовного созревания, о чём я упомянул в самом начале».

— «Закончим об этом. Это слишком тяжело».

— «Да и мне самому тоже. Ты вот через год или через два после того привёз мне диск, где есть много кадров с Гришей, а я смотреть не могу до сих пор…

А о снах — был один сон; знаешь, бывают такие, предутренние. Так вот я вдруг вижу какой-то неземной свет, как какое-то разрастающееся сияние, и мне в сознание кто-то говорит, — но никакого голоса я не слышу, — что Гриша воскрес. Я плачу от радости… и просыпаюсь.

Ну вот, мы и к школе уже подошли. Ты здесь не учился, а у меня с ней много воспоминаний связано. Но вот чего не знал, того не знал, — а нам почему-то никто в школьные наши годы никто об этом не говорил: ведь в здании школы в войну был расположен военный госпиталь. Это мне написал Володя Фельдгун в своих кратких воспоминаниях об отце. Ему в свою очередь об этом поведал Рувим Иосифович, обращая внимание на то, что даже при проектировании здания это было предусмотрено. Так что теперь я, через много лет вспоминая школу изнутри, представляю, что в учительской была операционная, в кабинете директора располагался начальник госпиталя.

У нас по «труду» был учитель — Куранов Владимир Иванович, инвалид без одной ноги. Протез у него был примитивный; ты ж ведь помнишь те годы: какой-то деревянный обрубок, пристёгнутый к оставшейся части ноги. Вот сейчас с трудом разыскивают ещё живых ветеранов войны; им уже всем по девятому десятку лет жизни. Я сам как-то ходил по квартирам таких защитников Отечества, евреев, и была опубликована моя статья «Дорогие мои аиды». Это я к тому, что дорогими становятся живые свидетельства тех неимоверно тяжёлых дней, — а вот поди ж ты: про Куранова мы не знали тогда, что он – капитан, командир танковой части.

«Куранов рассказывал, как он потерял ногу. Сам виноват, говорил он, уже в самом конце войны поставил вверенные ему танки на простреливаемой местности. Интересно, что он попал в Горький в госпиталь, который был как раз в здании 96-й школы, где он и мои родители стали работать после войны. Главврач госпиталя был хирург Иоффе, которому Куранов был во всю жизнь благодарен за то, что тот, посредством ампутации ноги (другого выхода не было — гангрена) спас ему жизнь… Куранов был образованным человеком, окончил Московский автодорожный институт и Горьковский иняз (английский язык)» — взято из воспоминаний Володи.

Помню хорошо Владимира Ивановича, помню, как он любил «мурлыкать» себе под нос какую-нибудь незатейливую модную в то время песенку вроде «Эх, рула да рулла, да рулла, да рулла…». Это был признак его благодушного настроения. Наверное, под такое я как-то и попал, когда на вопрос по металлообработке «какие могут быть браки?» я неостроумно схохмил: «неравные». Он вволю посмеялся; правда, не помню, пошёл ли мне этот ответ в «зачёт».

А вообще он был человеком неровным по характеру, вспыльчивым. Не мне судить об этом, — возможно, война наложила свой отпечаток. Но конфликтность его отражалась и на жизни преподавательского коллектива, создавала нервозную обстановку, психологическое напряжение, когда он по различным поводам писал письма на директора Крупенько Валентину Александровну, — отсюда различные проверки районо, гороно. Говорю опять же по свидетельству Володи».

— «Сейчас только начало августа, и вряд ли кто теперь есть в школе. Думаю, не стоит заходить».

— «Да, не стоит. Даже если бы там кто сейчас и был, то это уже люди другие, не работавшие — по возрасту — с Рувимом Иосифовичем».

— «У тебя, наверное уже непроизвольно, в разговорах многое как-то связывается с этим именем».

— «Для меня для самого в этом есть какая-то загадка. Вот была наша встреча с ребятами в ресторане; да, что-то вспомнили, и вспомнили добрым словом, — но у меня, честно сказать, осталось ощущение разочарования. Нет, я был рад встрече, я её сам инициировал, но я ждал от неё большего. Я надеялся на больший объём информации, как сейчас принято говорить, а получил достаточно скудный материал, хотя специально держал перед собой бумагу и ручку. Что здесь сказалось? Ведь одни и те же годы пролегли между нами и тем временем, — однако в моей памяти Рувим был постоянно, а у них, возможно, какими-то наплывами. И здесь нет ничьей вины.

Конечно, у меня с ним было взаимное расположение друг ко другу, что-то неуловимо общее сближало нас, чему я сам не могу дать объяснение до конца. Вот Володя по моей просьбе прислал наброски — воспоминания о своём отце, и я вижу по ряду психологических штрихов, что и у меня во многом такие же вкусы и понимания. Ну вот, к примеру: ведь ты знаешь, что я — человек музыкальный, и вот читаю в этих «набросках», что Рувим считал: музыка должна или нравиться, или нет, — остальное, как говорится, от лукавого. И я до сих пор мало знаю про композиторов, к какой музыкальной школе принадлежал тот и другой, какие идеи хотели выразить они своими конкретными произведениями, — о многих разных тонкостях со знанием дела рассуждают музыковеды. А я живу здесь чувством: не нравится что-то, так будь он хоть Вагнер; не обязан же я любить все его вещи из-за его мирового имени. Могу восхищаться гармонией или услышать фальшь в голосе; но не люблю это умствование в фойе филармонии, где почти каждый — не менее чем Рихтер. Вот и мнение Рувима таково. Но всё же меня притягивает его еврейство, которое постоянно ускользает от меня».

— «Да что тебе до него, до еврейства? Вот ты уж две книги написал, напрямую связанные с этой темой, и даже делал их презентацию в Иерусалиме. У тебя не комплекс ли какой на этой почве? Это ведь бывает, когда у человека есть нереализованная идея, но осуществить её не получается».

— «Ты недалёк от истины, но и я не ближе, хотя сформировался на библейских положениях, которые во множестве своём говорят о грядущей роли Израиля в общечеловеческой истории…».

— «Ты имеешь в виду пророчества? Слышал я о них в церковных проповедях: там что-то о горе Сион, к которой потекут все народы. Хорошее слово в синодальном переводе — «потекут». Знаешь, какая картина возникает в моём воображении при этом слове? Ведь воду не удержать; она, если освобождена, преодолевает все препятствия. Картина красивая и внушительная — «потекут», но пока это всего лишь слова. Что мы имеем на сегодня? — Идёт непрерывная свара на Земле Обетованной, как эту страну принято называть людьми верующими; свара прежде всего между евреями и палестинцами, — но ведь и между самих евреев нет общего языка. Они шибко умные, и каждый имеет свой рецепт для урегулирования затяжного конфликта. Да ещё этот соблазн для мира — парады геев и лесбиянок, и где? — там, где было сурово осуждено это извращение ещё в седой древности. Ты ж ведь знаешь, я имею в виду Библию. Не это ли приводит к разочарованию в остальном мире? — говорю о христианском мире; и не станешь удивляться, когда государства в рамках ООН друг за другом вослед голосуют в пользу палестинцев. Конечно, я понимаю, что там не такие уж высокоморальные все заседают, чтобы руководствоваться исключительно соображениями нравственности. Политика и экономические расчёты, а скорее всего — сначала второе…».

— «Нам с тобой, Юр, обсуждать эту проблему — конца не будет. К сожалению надо признать, что шкурнические финансовые интересы определяют и политические интересы, — и о какой нравственности в политике при этом можно говорить? Здесь идеализировать не приходится, ты говоришь верно. Так же верно и то, что вызывает недоумение как в христианском, так и в мусульманском мире потворствование сексуальным извращениям под песню о правах человека. Отсюда и однополые браки с мощной взрывной силой мины замедленного действия; как жаль, что это действие срабатывает не сразу, может быть, через наглядные примеры кто-то уже сейчас отрезвел бы. Справедливости ради следует отметить, что подобные сексуальные новаторства проникают и в христианство. Вот архиепископ лютеран в Финляндии поведал, что в его епархии будут совершать бракосочетания между однополыми партнёрами, — так теперь это называется. А как, скажите, это называть? — не «мужем» же с «женой…»

— «Разговор требует честности… Знаешь, Алекс, нам с тобой торопиться некуда, и кто ещё знает, когда увидимся, если увидимся вообще: давай посидим в прохладе, вот хотя бы на той детской площадке; там пока нет никого, да мы и не повредим ничего, присевши на лавочке… Ну вот, и школа твоя на виду, и передохнём от жары.

У меня ведь тоже много чего невысказанного есть. Ты упомянул про лютеран… А я сам был свидетелем, — я ведь хожу в лютеранский приход и иногда подменяю там штатную органистку, — сам слышал, как приехавший в Нижний Новгород лютеранский епископ по России рассказывал о том, о чём упомянул и ты. Он ещё добавил, что финские прихожане в знак протеста в массовом порядке стали выходить из Церкви, т.е. исключать себя из списочного состава. Там ведь лютеранская Церковь — государственная, но это вовсе не то же, что государственная РПЦ у нас…».

— «Ты не забыл, что я там жил?»

— «Ну да, не забыл. Так тем более ты знаешь, что там при неукоснительном соблюдении прав верующих любого направления государственная Церковь финансируется при отчислении налогов самих лютеранских верующих, тогда как у нас, при попрании всех и всяческих законов, государственная РПЦ (даже не де-юре, а всего лишь де-факто) живёт внаглую, — тут трудно сказать помягче, — за счёт всех, православных и неправославных, российских граждан. Совести у неё не хватает жить хотя бы от «жертвований» своих прихожан, как там сейчас нечестно называют обычную куплю-продажу. Они во всероссийском масштабе ведут себя агрессивно по отношению ко всем инаковерующим (имею в виду прежде всего верующих христианского исповедания), а денежки им подавай со всех; от денег там не откажутся добровольно никогда, а нынешняя светская политика льёт воду именно на их мельницу…»

— «Агрессивно — это как?»

— «Можно подумать, что ты не знаешь. Ведь агрессивность может быть открытая…»

— «…А-а, понял: с хоругвями наперевес — и «бей жидов, спасай Россию!». Сразу вспомнил «родное, далёкое» (ты ж помнишь эти слова из трогательного романса на слова Тургенева, хотя его вспоминать под данную тему вроде как и неприлично); вспомнил начало всего лишь прошлого века, не такое уж далёкое и вовсе не родное, когда «Союз русского народа», то бишь откровенные погромщики, возглавляемые священством, — об этом сохранились документы и архивные свидетельства, — громили не только евреев, но и всех, на кого указывали агенты тайной полиции. Царь-батюшка, последний из рода Романовых, сами изволили высочайше благословить на эти погромы всяческую уголовщину; так и сказали: «Я на вас надеюсь». Очень напоминает укрепление «Русского мира» на Украине сегодня; там тоже под видом местных ополченцев воюют против украинцев отморозки разного рода».

— «…И бывает агрессивность скрытая, пока в форме психологической обработки населения, которое у нас дюже православное, «до невозможностев» (вспомнил почему-то язык донских казаков), но в Новый Завет до сих пор за ненадобностью оного не заглядывало. Не беру грех на душу: есть и те, кто старается жить по-евангельски, но я говорю про общую картину. Скрытая агрессивность имеет легион ликов; сказать по-церковному: ей «несть числа». И эту агрессию спускают «сверху», вопреки всякому здравому смыслу. Вот, к примеру, странная фигура — Дворкин, каким-то образом числящийся экспертом по «сектоведению» при Министерстве юстиции. Уж сколько было обращений к правительству самых разных действительно специалистов по религиоведению, чтобы пресекли агрессивную деятельность этого «эксперта», который вылез откуда-то, извини, как чёрт из табакерки, — да куда там! Он по-прежнему даёт свои «компетентные» рекомендации и с ними разъезжает по стране, натравливая местных чиновников и местных ортодоксов на всех, кто не православный, хотя учёные устали уже говорить, что нет такого предмета — «сектоведение», что оно даже неправомерно ни с научной, ни с юридической точки зрения. Уж если пользоваться этим словом, так РПЦ — это самая тоталитарная секта в России со всеми признаками тоталитаризма. Не хочется обо всём этом говорить дальше. Это я с тобой так, а с кем ещё поговоришь? Нарвёшься на конфликт, а мне с моим здоровьем, сам знаешь…»

Я соглашаюсь. А что тут возразишь? Всё так. Но чувствую, что зрительное внимание отвлекает меня от слов брата. Молодая мамаша, лет 22-х, затаскивает одной рукой двухлетнюю девочку на качели, — в другой она держит мобильник, — и разговаривает, раскачивая ребёнка. Ну что за беда, одно другому не мешает. Но я же — бывалый в пригляде за детьми и вижу, что качели самые обычные, просто перекладина, никакое не кресло для необходимой подстраховки. Душой чувствую, что весьма вероятна опасность; ловлю себя на мысли, что наблюдаю за этим с тревогой уже несколько минут. И: сделав движение назад, чтобы понадёжнее сидеть, ребёнок падает затылком. Раздаётся пронзительный визг девочки; но благо, что качели невысокие, внизу песок, крови не видно. Мамашка же, бестолочь, начинает орать на девочку: та, видите ли, не сидела тихо. Не могу спокойно смотреть на подобных матерей; таких сейчас уже немало на детских площадках, им трёп по мобильнику дороже внимания за ребёнком. Сделав для острастки пару шлепков дочке по попке, эта мамашка-урод достала из сумочки пачку сигарет и закурила, не обращая внимание на то, что губительный смрад направлен прямо в лицо ребёнку. Обидно, что уже нет возможности вмешаться в губительную для здоровья девочки ситуацию. Был у меня такой опыт, только там был мальчик и была «шведская стенка»… В ответ поднялся такой столб мата, что покоробило бы даже нижегородских извозчиков. Так что сейчас лучше уйти. Да и отдохнули уже в тени.

— «Давай, если уж в школу не пойдём, просто обойдём вокруг неё и будем возвращаться».

Юра с готовностью соглашается: «И Нина уже ждёт нас. Мы на время не смотрели, а ведь уже пора; пока дойдём — и будет самый раз».

…Ничего интересного я для себя не увидел, — только старый забор из досок поменяли на решётчатый, — но, проходя мимо ворот, вспомнил:

— «Мы уходили со школьного двора после выпускного вечера. Трогательно до сих пор вспоминать даже через столько лет: неровным ручейком — то группами, то по парам — выходили мы через эти ворота ранним утром. Ты этого ощущения не знаешь, потому что у тебя всё было по-другому. Поэтому и поход на Откос после выпускного бала тебе неведом. Представляешь расстояние? — отсюда — через Канавинский мост, по Маяковке, вверх через Кремль и налево к памятнику Чкалова… А там, на Откосе, открывается такая дивная необъятная заволжская ширь… Да разве это было «расстояние» для нас, семнадцатилетних? Так вот, выходим со двора, а у ворот стоит Рувим Иосифович… У меня до сих пор перед глазами этот кадр: стоит, косо прислонившись к стволу большого тополя. Умничать не буду, но мне почувствовалось, что он сейчас вроде сироты; для ёмкого мгновения трудно подобрать правильные слова. В общем, я подошёл и сказал ему: «Рувим Иосифович, пойдём с нами». Он как-то тихо, — но горечь я услышал, — усмехнулся: «Только ты один и пригласил».

И мы пошли вместе. Не помню, присоединялся ли кто к нам за время такого долгого пути; помню только, что мы с ним уже и не расставались, о чём-то разговаривая. Вот уж все разбрелись на Откосе, кто куда, а мы продолжали идти вдвоём, — и как бы я хотел вспомнить, что мы обсуждали, идя вплоть до его Ковалихи».

— «Я вижу, Алекс, ты совсем забыл про мой вопрос к тебе относительно твоего интереса к еврейству. Мы наговорили много, и вроде бы всё по делу, ни чего зря, а вот это для меня остаётся непонятным. Они какая-то особая раса для тебя, что ли? Я что-то не припомню, чтобы они были лучше других. Заметь, я этим не хотел сказать, что они хуже, но ведь так же могут соврать, предать, сподличать».

— «Ты высказываешь самое типичное, самое распространённое мнение людей. Скажу сразу: оно ложное, у него изначально неверный посыл, и мне не приходиться удивляться, что и дальнейшие рассуждения, как правило, несправедливы. В рассуждениях об этом весьма важно знать, о чём говорим: просто о народе или о народе через призму Божественной провиденциальности. Если вариант первый, то здесь ты прав. Если же второй, то придётся говорить не о народе собственно, а именно о библейском взгляде на мир, и здесь сами евреи несут лишь исполнительную функцию. Это как на лесной тропе: свернёшь не там и придёшь не туда, куда было нужно. Да ещё и времени сколько потеряешь. Ты не думай, что я такой умник, и мне всё в этом вопросе ясно и понятно. Вот я как-то упомянул, что написал статью об ещё живых евреях-ветеранах войны. Почему именно о них? Да хотел просто хоть как-то внести поправку в расхожее мнение иных людей, считавших, что евреи воевали лишь на «ташкентском фронте». Я некоторое время был волонтёром в Хеседе, и мне удалось присмотреться к ним поближе…»

— «Где ты был волонтёром?»

— «В каждой еврейской общине есть различные программы; одна из них — это Хесед, проще сказать — оказание многосторонней помощи престарелым людям. Не буду надолго отвлекаться; скажу только, что в Хеседе проходят самые различные вечера, встречи с творческими — как правило — людьми. Мне там было по-настоящему интересно, но пришлось расстаться…»

— «Чем-то неугодил, да?»

— «Нет, всё в порядке. Тамошний руководитель просто-напросто нахамил мне совершенно без оснований. Было это без свидетелей, и я решил тихо отойти в сторону. Добрые отношения сохранились до сих пор; всё спрашивают, почему меня нет на привычных мероприятиях, а я не могу сидеть рядом с человеком, который запросто позволил себе такое без последующего извинения. Это я к тому, что и мне приходится встречаться с отрицательными явлениями в их мире. Но скажи, положа руку на сердце: среди неевреев всё хорошо, и все безукоризненны?»

— «Да мы-то что? Про нас разговора нет. Но ведь они, как их величает Библия, народ избранный. Статус особый, значит — и спрос особый».

— «Можно было бы поговорить и о нас, но сейчас не об этом. Мы в подобных случаях так рассуждаем, будто сами — само совершенство, а вот они… Я много таких рассуждений и слышал, и читал, и всегда применялись двойные стандарты. Не будем отвлекаться.

Ты вспомнил библейское об избранности. Но почему все так примитивно это понимают? «Избранный» — это что, безгрешный, что ли? Или — любимчик? Или одни блага и привилегии падают на них с неба? Если ты готов к честному, беспристрастному разговору, то я тебе скажу, что в Библии о евреях нигде не сказано, что они какие-то сверхчеловеки, без пятна и порока на фоне погрязшего во грехах остального мира. Я не знаю, насколько ты ориентируешься в Библии, но вот в книге «Второзаконие» (у евреев она называется «Дварим») прямо сказано, что их избранничество определено вовсе не за их особо нравственную жизнь, не за праведность, а по волеизъявлению Бога…»

— «Где это написано? Я этого не помню»

— «Я помню совершенно точно, что в девятой главе, а стих.., ну где-то в начале. Причём, там же делается евреям напоминание, что в своей неправедности они «раздражали» Господа неоднократно, будучи народом упрямым. И это не единственное место, подобных достаточно; в иных даже говорится, что народ Израильский порой вёл себя хуже окрестных народов. Я вовсе не смакую эту мысль, но хочу рассуждать в том направлении, какое задаёт Библия, а не как досужие тётки на завалинке или псевдо-знатоки «еврейского вопроса», которых немало и ныне среди наших националистов и фундаменталистов. Кстати, — и это немаловажно, — в синагогальных молитвенниках, которыми верующие евреи пользуются во время службы, так прямо и признаётся, что они перед Богом и перед людьми весьма далеки от совершенства. Это я ещё мягко сказал; там написано жёстче».

— «И за это упрямство и за весьма нехорошее поведение, — я верю, что ты всё это взял не с потолка, — Израилю в награду — избранность. Хороша справедливость!»

— «А справедливость проявляется опять в той же Библии, опять во «Второзаконии», где прямо, без иносказаний говорится, что судьба этого народа будет несладкой. Я уж молчу про их пророков, обращения которых к своим единокровным просто кричали, предостерегая от примитивного понимания избранности. Как видишь, и у евреев бывал перекос в этом вопросе. И ведь Библия оказалась права: посмотри на историю Израиля, на то, через что ему пришлось пройти. Я не люблю надрывный тон, но ведь это изгнание, скитания, слёзы, кровь, смерть… Последнее — Холокост, неприкрытый и откровенный геноцид. Так что, позавидуем этой избранности? А я ведь, считай, ещё ничего не сказал, только лишь наметил канву».

— «Мне трудно это сразу усвоить. Я ведь не занимаюсь специально изучением этой проблемы. Да, если честно, никак не занимаюсь… Просто с тобой вот обмолвился расхожим словом, а оно, видишь, как получается».

— «Я всё же хочу досказать главное, — а то получается как-то опять двусмысленно. Без веры в Бога этот вопрос всегда будет запутанным. Мной это понимается так: мир создан Творцом, который оставляет за Собой суверенное право контролировать нашу жизнь. Без этого контроля, я уверен, мы давно бы перебили друг друга. Он не вмешивается в неё зримым образом, оставляя нам возможность самостоятельно вершить свои дела, частные и государственные. Но один народ, Израиля, Он избрал своим существованием, вопреки всему, быть свидетелем того, что мир существует не сам по себе и не из себя. Этот народ, сложный и не всегда удобный ( о чём написано, как я уже сказал, в Библии) своей уникальной, — а лучше сказать, не имеющей аналогов, — историей постоянно говорит миру, что Бог есть, и нам лучше было бы, если бы мы свою жизнь правили перед Ним. Это в наших интересах. Поэтому и выходит, что так называемый «еврейский вопрос» не есть по большому счёту проблема Израиля, — его роль в строгом смысле здесь вторична, ибо инициатива исходила Свыше. Это проблема Бога. Поэтому-то лучшие наши христианские философы, к примеру — Николай Бердяев, и говорили, что антисемитизм в духовных своих глубинах есть борьба против Бога, против Его суверенного права.

Эта тема неисчерпаема, и точку здесь не поставишь. Но сейчас мы её поставим, потому что уже пришли».

Если о еврейских традициях, то относительно кипы на голову есть призёмлённое объяснение.

С палестинским солнцем шутить нельзя — ни раньше, ни теперь. Если после каждой молитвы под открытым небом надо хоронить несколько человек, то понятно, откуда возникает мечта о Храме. Кипа же — предохранитель для мужчин, хоть и слабое.

Кстати, у бедуинов — бурнусы (кажется так), которые защищают всю голову и плечи от палящих лучей.