![]()

И все они были голые. Вернее, полуголые, что еще страшнее. Их голубые вигоневые штаны были наполнены огромными подвижными ягодицами. Розовые лифчики с четкими швами являли напоказ овощное великолепие форм. Тем более что некоторые из женщин предпочли обвязать лифчиками свои шальные головы.

ДОВЛАТОВ — ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

И спросит Бог: никем не ставший,

зачем ты жил? Что смех твой значит?

Я утешал рабов уставших —

отвечу я. И Бог заплачет.

Игорь Губерман

Человек, словно в зеркале мир, — многолик…

Человек, словно в зеркале мир, — многолик…

Наиболее простодушным читателям Довлатова представляется, что главный герой довлатовской прозы — это и есть, натурально, сам Довлатов.

«А вот это лишнее», — как, наверняка, отозвался бы герой этих заметок на попытку узнать о нем больше, чем он сам поведал нам об этом в своих книгах.

А между тем, чтобы ощутить пропасть, разделяющую легковесно-обаятельного персонажа его книг от депрессивно-трагической фигуры их автора, нужно прочитать всего лишь одно письмо. Последнее письмо Довлатова к его старинному питерскому знакомцу, писателю, публицисту, историку и издателю, в том числе, и довлатовских книг, Игорю Ефимову. Игорь Маркович Ефимов был конфидентом Довлатова на протяжении долгих 12-х лет. К слову, все эти годы они были на «Вы». Первое письмо к нему Довлатов отправил еще на пути в Америку, из Вены, в декабре 78-го. Последнее, о котором и пойдет речь — за полтора года до смерти — 20 января -го 1989-го.

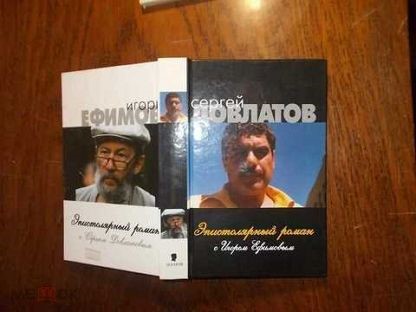

Не хочется, но придется упомянуть, что Ефимов, издав в начале нулевых книгу своей переписки с Довлатовым, грубо нарушил волю последнего, ясно, однозначно, и неоднократно им выраженную, в том, числе, и в ходе самой переписки. Отсюда — процессуально-юридическая составляющая издательской судьбы «Эпистолярного романа». Вдова Довлатова выиграла тяжбу (нарушение интеллектуальных прав и тайны переписки) с издательством «Захаров», опубликовавшем книгу. Таким образом, кроме справедливо отсуженных ею денег, был наложен запрет на допечатку книги. Так что, зачитанная друзьями до стадии отпадения корешка, копия «Эпистолярного романа», стоящая на книжной полке моей домашней библиотеки, — сегодня, в своем роде, раритет.

Формально поступок Игоря Марковича достоин всяческого осуждения, но мы не будем судить его строго, поскольку именно из «Эпистолярного романа» встает во все свои завидные «метр девяносто четыре» тот самый «настоящий Довлатов». Да, и сам Довлатов, как человек сугубо книжный, наверняка отпустил бы Ефимову этот грех, как сделал бы это и в отношении жены Набокова. Довлатов умер на год раньше Веры Слоним, и не узнал, что она покинула этот мир, не найдя в себе силы исполнить посмертную волю мужа. Набоков взял с нее слово сжечь вариант незаконченного романа «Оригинал Лауры», если он не успеет завершить его. Перед своим уходом Вера возложила эту ужасную миссию на сына Дмитрия, который пренебрег ею, опубликовав под видом романа, фактически, черновики к нему. Душеприказчик и близкий друг Франца Кафки, Макс Брод, понял бы и Веру, и Дмитрия, и Игоря Ефимова, лучше других. Ведь он тоже не выполнил посмертной воли своего друга, опубликовав то, что по завещанию Кафки «должно быть полностью и нечитаным уничтожено».

12 августа 2020 года Игорь Маркович Ефимов ушел в те неведомые нам дали, где его все эти долгие 30 лет терпеливо дожидается Довлатов. «Он утверждает, что они так чего-то и не договорили тогда, давно…». Ведь январское послание Довлатова 89-го года так и осталось без ответа.

Для тех, кто прочел последнее письмо Довлатова, мнение Виктории Беломлинской, утверждающей, что письмо это, помимо того, что в нем приоткрывается «настоящий Довлатов» — есть, само по себе, пример высокой литературы, — мнение это неоспоримо.

Ведь и вправду, ничего более трагически прекрасного он написать не успел. В этом страшном, фактически, прощальном письме, — ни привычной, чуть кокетливой самоиронии, ничего забавного, эстрадного, никаких «легко усваиваемых углеводов» его эмигрантских баек. А только мучительное самобичевание, признание такой сатанинской бездны в собственной душе, таких истязающих ее демонов, и такого ада последних лет жизни, что, страшно вымолвить — на ум приходят «Записки из подполья». Набравшись окаянства, дерзну заметить, что по умению выразить невыразимое, по пронзительной трагической силе, лаконизму и изяществу (несмотря ни на что) текста этого письма, душа (моя, исключительно моя, разумеется) откликается на него куда сильнее, чем на исповедь петербургского чиновника из «Записок из подполья». Изнурительно многословный, без пауз и передышек поток словоговорения героя Достоевского инстинктивно хочется прервать с первой же минуты. Письмо же Довлатова читается как подведение трагического итога ужасной, прекрасной, нелепой, упоительной, и неуклонно заточенной на самоистребление жизни. Сколько раз ни перечитывай, столько раз слезы будут мешать вам дочесть до конца эту не просто печальную, а невыразимо горестную исповедь.

В огромном послании от 13 января, на которое Довлатов и отвечает тем самым последним исповедальным письмом, Ефимов пеняет ему, что, запутавшись в долгах, запоях и изменах, он не выносит счастливых людей, живущих в ладу с самим собой, таких, как сам Ефимов. Что изощренно остроумные, но далекие от правды «устные зарисовки» Довлатова, а иными словами — злословие, («ложь с моторчиком» — И.Е.) в отношении друзей и знакомых, моментально разносится по всей русско-артистической тусовке Нью-Йорка, и оклеветанные им люди, один за другим отшатываются от Довлатова. Ефимов — последний, кто еще общается с ним.

Здесь не обойтись без цитаты из обличительного письма Ефимова:

«Всю жизнь Вы использовали литературу как ширму, как способ казаться. Вы преуспели в этом. Вы достигли уровня Чехонте, Саши Черного, Тэффи, … Но я чувствую, что Вам этого мало. Вас не устраивает остаться до конца дней «верным литературным Русланом», который гонит и гонит колонну одних и тех же персонажей по разным строительно-мемориальным (то есть вспоминательным) объектам. Вам хочется большего. И если это так, я не вижу другого способа, как превратить ширму в экран — экран, на который будут спроецированы Ваши настроения. Ваши сильнейшие чувства, какими бы неблаговидными они Вам ни казались. Олеша прославился повестью «Зависть». У Вас есть все данные, чтобы написать на том же уровне повесть «Раздражение».

А это Последнее Письмо, с ответом Довлатова на ефимовский перечень «взаимных болей, бед и обид…». Хотите, читайте сами. А мне унижать Довлатова его приведением охоты нет. Хотя, вопреки только что сказанному, правота его оппонента, основанная на непреложных фактах, любому, да и мне самой, более, чем очевидна. К тому же, правота эта слово в слово подтверждается крайне не конвенциальными и до безрассудства честными воспоминаниями той самой Виктории Беломлинской «Смешить всегда, смешить везде», хорошо знавшей Довлатова и в Питере, и в Нью-Йорке.

Собственно, правоту и проницательность Ефимова в отношении главных своих пороков Довлатов честно и искренне признает сам, а жалко оправдаться перед неумолимо строгим своим судией пытается лишь по самым мелким пунктам предъявленных ему обвинений. Самоуничижительный тон этих оправданий отбивает у меня желание привести их здесь пусть даже и в качестве цитат.

А знаете, я догадываюсь, почему в этой переписке нам, русским читателям Довлатова, трудно не взять его сторону. Не только потому, что, по собственному наблюдению последнего «обаяние уравновешивает любые пороки». А человеческое обаяние в этом дуэте — у Довлатова, с чем, возможно, согласился бы и сам Дмитрий Быков, не смогший достойно перенесть гомерической славы, обрушившейся на Довлатова через два года по смерти, и утешавший себя тем, что, Довлатов, мол, писал свои «брайтоновские байки» для быдла, они и создали ему шумную и дешевую славу.

А уж если бы обаяние Довлатова стали оценивать американские славистки, познавшие на себе неотразимую силу мужской харизмы «of famous Russian author»… По слухам, при первой встрече с «известным русским писателем» — рост под два метра, артистичный красавец с сумрачно-печальными глазами, — некоторые из них падали в обморок. С учетом, что мужчины на славистских кафедрах являются гендерным меньшинством, а сексуальное большинство среди них — геями, американских слависток можно понять.

Но мы, его русские читатели, неминуемо берем сторону Довлатова главным образом просто потому, что на фоне своего многоумного корреспондента, он вопиюще и возмутительно талантлив. Во всем, включая опубликованную Ефимовым эпистолярку. «Живущий в ладу с самим собой», и не в пример Довлатову, энциклопедически образованный Ефимов, является автором с десяток зубодробильно скучных романов, и такого же количества утомительно нудных литературоведческих штудий. Правда, кое в чем человечество задолжало и Ефимову. У него есть великолепное философско-историческое эссе о «равенстве», одержимое стремление к которому человечества становилось причиной самых кровавых событий в его истории. Воздадим должное Игорю Марковичу за этот блестящий обзор и анализ, под превосходным титулом «Стыдная тайна неравенства». В сегодняшнем саморазрушающемся под предлогом «борьбы с неравенством» мире, по этой тоненькой книжечке, переведенной, кстати, на английский, было бы полезно знакомить население Америки с необратимыми последствиями грядущего в их стране «равенства».

А как интересно было бы услышать Довлатова по поводу обозначенной его конфидентом «революции равенства», бушующей сегодня в приютившей его стране. Прочесть бы его мысли об этом в привычном ему формате «колонки Редактора»… Но, увы… «и ты ушел, куда мы все идем», и никогда нам уже ничего ни от тебя, ни о тебе не услышать …

Я начала писать эти заметки, держа в голове, что 3-е сентября — день его рождения, но «к дате» не поспела. А не поспела потому, что «я зачитался, я читал давно, с тех пор как дождь пошёл хлестать в окно. Весь с головою в чтение уйдя, не слышал я дождя». Да, именно так. Зачитавшись (от корки до корки) Довлатовым, ничего не слыша и обо всем на свете позабыв, я на неделю или дольше забросила свой собственный текст о нем. До основания Довлатовым пропитавшись, я пришла к еще одному достаточно дерзкому выводу, которым и закончу, наконец, «размышления домохозяйки» о любимом писателе тех миллионов счастливцев, кто может сказать о себе: «Могу читать его без перевода/Мне в этом смысле в жизни повезло».

Как же нам всем «свезло», что вопреки советам конфидента Ефимова, надменного мэтра Быкова, и иже с ними, Довлатов как будто бы лишь скользил по поверхности жизни, инстинктивно или сознательно не допуская в свое творчество тех злых демонов, что так беспощадно терзали его собственную душу. Да, по природному складу своего дарования он не мог, не умел писать в главной традиции классической русской литературы, — трагической и обличительной, неотъемлемая часть которой — быть нравственным камертоном общества. И замечательно, что не мог. Зачем нам второсортная достоевщина? Ему были чужды унылое проповедничество и звериная серьезность обсуждения «главных вопросов бытия», но он исподволь учил нас выходу из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Ведь у русской, как, впрочем, и любой другой «высокой» литературы, есть еще одно величайшее предназначение — терапевтическое: защищать нас от жестокости, безобразия и скуки жизни. Не только поучать, но и утешать нас в минуты полного отчаяния, необоримого отвращения к жизни, или вовсе, невозможности жить. «Нас» — всех, кто ищет утешения в слове, кто вопреки бессмысленному, лишенному чудес существованию, хочет верить, что жить — не такое уж глупое и скучное занятие, как может показаться. Показаться тем, кто никогда не обращался к давлатотерапии: т.е., не дал себе насладительный труд прочесть 4-х томник одного из самых искусных утешителей русской словесности — Сергея Довлатова.

«Про это»

Лет десять назад я подвизалась на одном известном гуманитарном Портале, где публиковали и маститого Игоря Ефимова и ничтожную меня. При участии в разного рода филологических ристалищах, частенько имевших там место, у нас обнаружилось достаточно общих интересов, (Толстой — один из них), чтобы перейти на личную переписку. Наверное, мне она была интересней, чем ему. Ведь те, с кем он десятки, если не сотни раз сиживал за столом своей коммуналки на Разъезжей, — Бродский, Довлатов, Рейн, Найман, Люда Штерн — чьими книгами сегодня заставлены несколько полок моей библиотеки — для меня — легенда. А для него — просто друзья юности.

Отдав попервоначалу должное двум лучшим творениям его духа: «Грядущий Аттила» «Стыдная тайна неравенства», которые могла хвалить не кривя душой, я изводила его идиотскими вопросами о том, к примеру, кто из двух femme fatale их круга был на его взгляд по-женски неотразимее, возлюбленная Бродского — Марина Басманова или первая жена Довлатова — Ася Пекуровская. Еще я расспрашивала его о поездке в Норинскую к сосланному Бродскому, о его издательстве «Эрмитаж», где без роздыху трудилось всего два человека, два неутомимых труженика на ниве русской культуры: Игорь Ефимов и его жена Марина Рачко. Книги, изданные «Эрмитажем», я читала еще в Питере, до эмиграции, поэтому Игорь Маркович Ефимов был в моих глазах, в первую очередь, просветителем, вводившем в русскую литературу запрещенных советской цензурой авторов.

Он охотно отвечал на мои вопросы, пока однажды не попросил меня высказать мнение о его романе «Архивы Страшного Суда», который он прислал мне по почте. Память моя не удержала ни одной сюжетной линии этого романа. Помню только, что, не дочитав муторно-утомительного повествования до конца, успела ощутить род отвращения к неумело-откровенному (в отличие от Лимонова, к примеру, у которого — умело-откровенное) описанию сексуальных сцен, которыми оно, как мне тогда показалось, изобиловало.

Я успела почувствовать из переписки, что он, как и все пишущие особи мужеского пола крайне честолюбив и необычайно раним во всем, что касается успеха его литературных детищ. И поэтому мне не хотелось обижать его, а похвалить не понравившийся мне текст я не могу даже под gun point. Тогда я решила сказать ему лишь частичную правду, что мне, мол, не понравились сцены «про это», и «меня радует, что мнение мое полностью совпало с мнением Довлатова по этому же поводу, которое высказано им в письме к Вам от 30 августа 1982 года». Чтобы убедить Ефимова в своей правоте, я, глупейшим образом привожу ему отрывок из этого самого письма Довлатова, опубликованного самим же Ефимовым в «Эпистолярном романе»:

«…Мне понравилось, вернее — мною должна быть отмечена механическая увлекательность этого чтения, природа которого мне неизвестна. Мне понравилось, вернее — опять же я должен констатировать — изобретательность, умение свести концы с концами в сложном организме при массе действующих лиц — никто не пропал, не повис, не остался без функции и мотива. Не понравилось: сексуальные сцены. В них есть какая-то опасливая похабщина. Мне кажется, нужна либо Миллеровская прямота, «моя девушка работала, как помпа», либо — умолчания, изящество, а главное — юмор. Всякие натяжения в паху, сладкие истомы, искрящиеся жгуты в крестцах, краснота, бегущая волнами по чем-то там, — все это лично у меня вызывает чувство неловкости…».

Дальше, как бы стараясь нейтрализовать вежливую беспощадность довлатовского комментария, я, отвесив автору неудавшегося романа комплимент по поводу его терпимости, пускаюсь в общие рассуждения на тему «про это»:

«Остается всячески уважать раскритикованного автора за то, что после такого письма он с другом (Сережей) сразу не рассорился. Это то, что я пыталась, но не могла, или не посмела адекватно выразить: чувство неловкости от «опасливой похабщины». Впервые я это увидела у Нагибина, в «Золотая моя теща, да и у многих других прекрасных русских писателей, взапуски бросившихся с началом «перестройки» описывать волоски на лоне любимых женщин и физиологические детали сладостного процесса «последних содроганий». В том, что бросились — ничего плохого нет. Другое дело, что, не будучи ни в какой степени ни миллерами, ни лимоновыми, они самой природой своего дарования (толстовско-флоберской школы) были обречены на неудачу, о которой так прекрасно, хотя и дерзко написал Довлатов в письме к Вам. И его-то Вы никак не можете упрекнуть в слишком «строгих моральных правилах», как постоянно вменяете это мне.»

Мне самой ответ мой показался верхом находчивости и изящества. Но Игорь Маркович не разделив со мной этой высокой оценки, осерчал на меня не по-детски. Он ответил мне в том духе, что ни я, ни Довлатов, просто не способны описывать те сложные и прекрасные отношения между мужчиной и женщиной, которые и составляют лучшую сторону любви. И, что вчера, по получении моего письма, он на сон грядущий перечитал те самые сцены, и еще раз удостоверился как они хороши именно в литературном отношении.

Меня его ответ порадовал тем, что в нем в первый и последний раз мое имя было перечислено через запятую с именем Довлатова. Вы, наверное, догадались, что на этом наша чуть не двухгодовая переписка благополучно завершилась. Жаль, конечно. Но то, что причиной этого стал Довлатов с его безупречным литературным вкусом, не может не радовать.

Раз уж зашел разговор на эту деликатную тему, мне хочется сказать о Довлатове то, что я не решилась написать в свое время Игорю Марковичу.

Довлатовский отклик — чего стоит только непревзойденная «опасливая похабщина» — на роман Ефимова рождает зависть каждой своей запятой. Он, отклик, — честен, остроумен, изящен, и изысканно вежлив. Так что, меня тоже можно занести по разряду завистников Довлатова, но только самых мелких, ничтожных.

Довлатов был необычайно брезглив к пошлости любого рода и целомудренно (вполне в традициях русской классической литературы) сдержан в описании физической стороны любви. Наиболее откровенная «сексуальная сцена» у Довлатова разворачивается в сарае овощехранилища, где 18-летний студент, герой «Винограда», тяготящийся своей постылой девственностью, падает в обморок при виде полуголых работниц овощебазы.

«И все они были голые. Вернее, полуголые, что еще страшнее. Их голубые вигоневые штаны были наполнены огромными подвижными ягодицами. Розовые лифчики с четкими швами являли напоказ овощное великолепие форм. Тем более что некоторые из женщин предпочли обвязать лифчиками свои шальные головы.»

А вот как он претворяет в художественную плоть своих творений данный Ефимову совет, что при описании любовных сцен, если ты не Генри Миллер и не Эдичка Лимонов, нужны «лишь умолчания, изящество, а главное — юмор»:

«Далее Таня чуть слышно выговорила: — Давайте беседовать, просто беседовать…За три минуты до этого я незаметно снял ботинки. — Теоретически, — говорю, — это возможно. Практически — нет… А сам беззвучно проклинаю испорченную молнию на джемпере… Тысячу раз я буду падать в эту яму. И тысячу раз буду умирать от страха. Единственное утешение в том, что этот страх короче папиросы. Окурок еще дымится, а ты уже герой…Потом было тесно, и были слова, которые утром мучительно вспоминать.»

«Но тут застигло Шахерезаду утро», и этим прелестным извлечением из «Заповедника» она, наконец, прекратила дозволенные (и недозволенные) речи.

Пытаюсь определиться: вы что-нибудь поняли о творчестве Довлатова, о том, почему он был популярен, почему он стал неугоден советской власти, что «антисоветского» нашла власть в его литературе? Ничего, кроме каких-то внутриредакторских разборок, кроме всплывшего, как оно всплывает, Игоря Ефимова, и кроме заключительного аккорда в виде «порнографического»:

««И все они были голые. Вернее, полуголые, что еще страшнее. Их голубые вигоневые штаны были наполнены огромными подвижными ягодицами. Розовые лифчики с четкими швами являли напоказ овощное великолепие форм. Тем более что некоторые из женщин предпочли обвязать лифчиками свои шальные головы.»»

Вот и всё, что хотела сказать автор о Сергее Довлатове.

Придёт ей в голову любое другое имя литератора, художника, композитора, политика, написано будет точно так же.