![]()

Власти относились к ней прохладно. Потому что характер имела независимый, не признавала никакого диктата сверху, в увеселениях весьма определенного толка участия не принимала. Однажды отказалась выступать перед Василием Сталиным. «По Конституции я имею право на отдых», — ответила по телефону.

Вспоминая…

О Василии Сталине, Александре Бениаминове, Арчиле Гомиашвили и о Клавдии Шульженко

Лев Сидоровский

19 МАРТА

19 МАРТА

СЫН ЗА ОТЦА…

100 лет назад родился Василий Сталин

ЛЕТОМ 1951-го, дорогой читатель, прикатив из Сибири на каникулы в Москву, посетил я однажды дальнего родственника, Вениамина Батаена, — тогда самого знаменитого на треке велосипедиста: многократного (с 1936-го года бессменного) чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта. И вот беседовали мы в гостиной, а на рояле красовалась хрустальная ваза с какой-то гравировкой. Я присмотрелся: «Любимому Веньке от Василия Сталина». Стоит ли пояснять, что юный гость из тмутаракани в тот миг испытал потрясение?

* * *

В ОТЛИЧИЕ от старшего сына Якова младшего Василия Иосиф Виссарионович любил, хотя порой тот раздражал отца чрезвычайно. Да и в школе педагогам неусидчивый отпрыск генсека, которого интересовали не учеба, а велосипед, футбол и разные мальчишеские проказы, хлопот доставлял изрядно. В ноябре 1932-го, когда его мама, Надежда Сергеевна Аллилуева, покончила жизнь самоубийством и гроб выставили напротив Кремля, в одном из залов ГУМа, Васька повис у отца на шее: «Папа не плачь!» После похорон Сталин видеться с детьми, которые жили в Зубалово под присмотром экономки Каролины Тиль, практически перестал. Об их поведении комендант дачи Сергей Ефремов ежедневно докладывал начальнику личной охраны Сталина Николаю Власику, а тот — самому вождю. Сын рос капризным, упрямым и, в общем-то, безвольным…

Однако, окончив десятый класс, захотел учиться в Качинской авиашколе. Поначалу его быт там весьма отличался от обычного курсантского: жил в отдельной комнате, питался в офицерской столовой, каждую неделю получал увольнение. Но однажды узнал про такое отец, разгневался — и сынка мигом перевели в казарму, на общий стол и махорку. Правда, во время учебных полетов он, единственный из всех остальных, парашют всё же получал…

Военную службу начал в апреле 1940-го — под Москвой, в 16-м авиаполку. Отбил у приятеля его невесту Галину Бурдонскую (ночью на мотоцикле привозил ей цветы, крутил для нее над Москвой-рекой «мёртвые петли»). Скоро поженились, родился сын, потом дочь…

* * *

КОГДА вспыхнула Великая Отечественная, получил должность летчика-инспектора при главном штабе ВВС. И с этого момента его продвижение по службе стало (в отличие от тех, с кем учился в Каче) молниеносным. Суди сам, дорогой читатель: в декабре 1941-го — майор, а еще через два месяца — аж полковник! В январе 1943-го был назначен командиром 32-го гвардейского истребительного полка, но уже в мае приказом отца снят с этой должности «за пьянство и разгул». (Вот так: пьянствовал при золотых погонах, а его сводный брат, лейтенант-артиллерист Яков Джугашвили, пройдя за колючей проволокой фашистского концлагеря все круги ада, в те же дни, 14 апреля 1943 года, там, в Заксенхаузене, погиб). Подобные взыскания со стороны Верховного Главнокомандующего будут случаться у Васи и впредь. И все-таки с января 1944-го он — командир 3-й, а с февраля 1945-го — 286-й истребительной авиадивизии, хотя никакими, необходимыми для этого поста способностями не обладал. В его характеристике так и указывалось: «Горяч и вспыльчив, допускает несдержанность: имели место случаи рукоприкладства к подчинённым. Состояние здоровья слабое, особенно нервной системы, крайне раздражителен. Все эти недостатки несовместимы с занимаемой должностью командира дивизии». Правда, совершив двадцать семь боевых вылетов, лично сбил два самолета противника и три — в группе. К тому же был ранен, но не в сражении, а на… рыбалке. Получил два ордена Красного Знамени, а еще — Суворова II степени и Александра Невского.

В 1946-м двадцатипятилетний Василий — уже генерал-майор, командир корпуса (тогда после его доноса отцу арестовали большую группу из советского авиаруководства во главе с Главным маршалом авиации Новиковым, пострадал даже Маленков), затем — заместитель командующего по строевой части, и с июня 1947-го — командующий ВВС Московского военного округа.

* * *

ВПРОЧЕМ, авиацией занимался мало. Его увлек спорт. Он стал, наверное, самым первым в стране крупным спортивным меценатом — правда, тратил на «меценатство» деньги отнюдь не личные, а государственные. Создал футбольную, хоккейную, баскетбольную, волейбольную, ватерпольную и другие «чемпионские» команды ВВС, куда из разных коллективов перетаскивал (иногда — при помощи грозных приказов) сильнейших спортсменов. Так, например, оказались у него легендарные футболисты: Всеволод Бобров (который и в хоккее был великолепен!), Анатолий Акимов, Николай Морозов, Евгений Бабич… Недаром же аббревиатура «ВВС» среди спортсменов в ту пору получила едкую расшифровку: «Ватага Василия Сталина»… А великого игрока и тренера Николая Старостина, который был репрессирован, даже тайно выкрал из ссылки в Комсомольске-на-Амуре и потом прятал в своем охотничьем хозяйстве. Но бдительные чекисты «беглеца поневоле» там обнаружили и отправили обратно в ссылку. Однако Василий вновь послал вслед за ним самолет со своими адъютантом и начальником контрразведки. Те сняли Николая Петровича с поезда, вернули в Москву, и в этот же день Сталин-младший взял его с собой на футбольный матч, причем посадил рядом с Берией — инициатором ареста и ссылки братьев Старостиных, лидеров футбольной сборной СССР….

Ну и, конечно же, герой моего повествования вовсю пьянствовал дома — в реквизированном у посаженного Власика особняке на Гоголевском бульваре. И на кунцевской даче (где водились лани, еноты, гуси, а в «личном» озере ловилась даже уникальная «царская» сельдь) жил тоже бурно. И частенько с друзьями в специально оборудованном «Студебеккере» отправлялся под Переяславль-Залесский, на охоту. Тогда его женой была уже дочь маршала Тимошенко — Екатерина. Вскоре ее сменила чемпионка страны по плаванью Капитолина Васильева…

В 1950-м он, двадцатидевятилетний, — уже генерал-лейтенант! Однако 1 мая 1952 года, во время воздушного парада над Красной площадью, из-за отсутствия разведки погоды разбился бомбардировщик Ил-28 (даже говорили, что несколько). А буквально вслед за этим ЧП, после другого воздушного парада, в Тушино, когда члены Политбюро в честь летчиков собрались у Сталина, сынок заявился туда пьяным. Отец сказал: «Пошёл вон!» — и лишил хронического алкоголика должности.

* * *

У ГРОБА отца Василий плакал навзрыд: очевидно, предчувствовал и собственный закат… Так и случилось: после похорон был вызван к тогдашнему министру обороны Булганину и получил распоряжение уехать из Москвы — командовать одним из округов. Приказу не подчинился. Вскоре в какой-то дружеской беседе обронил: «Эх, встретиться бы с иностранными корреспондентами да всё им рассказать…» Это мигом стало известно «на самом верху», и тут же, 26 марта, «за поступки, дискредитирующие высокое звание военнослужащего», он был уволен в запас без права ношения военной формы. А 28 апреля, после бурного застолья с англичанами, которым, якобы, поведал массу интересных кремлевских тайн, был арестован — «за клеветнические заявления, направленные на дискредитацию руководителей партии», а также — за измену Родины и растрату государственных денег. Кроме того, в ходе следствия всплыли факты злоупотребления служебным положением, рукоприкладства и интриг, в результате которых погибли люди.

Дело поручили следователю Владзимирскому, славившемуся особой жестокостью. Правда, Василия допрашивали, не применяя пыток. Впрочем, они были и не нужны — ведь соглашался со всеми обвинениями, даже — с надуманными… Скоро, в декабре, Владзимирского вместе с Берией расстреляли, и Василий, которого держали под стражей в специальной тюрьме на Лубянке, воспрянул духом. Но Хрущев и Маленков посчитали, что сын Сталина опасен для них — как с Берией, так и без оного…

* * *

СУД состоялся в 1955-м, 2 сентября. Без прокурора и адвокатов. Василия признали виновным в антисоветской агитации и пропаганде, за что дали восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Но в лагеря, где режим полегче, он не попал, а оказался там, где особенно тошно: в печально известном Владимирском централе — одной из самых строгих в стране тюрем. При этом в ЦК решили: «Сын Сталина в тюрьме сидеть не должен!» — поэтому по документам он проходил как Василий Павлович Васильев. Такая вот советская «Железная маска»…

Освободили в 1960-м, 11 января. По решению ЦК, предоставили в Москве, на Фрунзенской набережной, трехкомнатную квартиру, определили пенсию и разрешили носить генеральский мундир. Кроме того, получил тридцать тысяч рублей компенсации и бесплатную на три месяца путевку в Кисловодск. Он ждал официальных извинений, которых так и не последовало. Поэтому сорвался: вместо «Нарзана» в Кисловодске вовсю хлестал водяру, о чем, конечно же, стало известно в Кремле. Едва возвратившись, оказался в кабинете председателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова, который негодовал: «Брось водку! Посмотри на себя! Еще и сорока нет, а уже вон какая лысина…» Эта их беседа записана на магнитофон. Василий клялся исправиться, просил помочь с работой. Ворошилов обещал, однако его докладная к Хрущеву шла по кремлевскому коридору… двадцать дней. И потерявший терпение сын Сталина 15 апреля сделал роковой шаг: попросил в посольстве Китая (отношения с которым у нас тогда были испорчены) разрешить ему переезд в эту страну — для трудоустройства и лечения. Что ж, уже назавтра, 16-го, наш Президиум Верховного Совета поступок Василия «оценил»: прежнее постановление о досрочном освобождении немедленно отменили, сына Сталина предписывалось взять под стражу, лишить всех званий и льгот.

Его отправили в казанскую ссылку, куда Василий Иосифович прибыл с новой спутницей жизни — медсестрой Марией Нузберг (может быть, агентом КГБ?), а также — с двумя ее детьми да, кстати, и с новой фамилией — Джугашвили. Им предоставили крохотную однокомнатную квартирку на пятом этаже дома без лифта. А он был уже совсем инвалидом: из-за ноги, которая после давнего ранения на охоте «сохла», ходил с трудом. Пытался бороться за старую звучную фамилию, обращался к Хрущеву, но тщетно… И в 1962-м, 19 марта, эта довольно унизительная для сына Сталина жизнь, закончилась…

* * *

ГРОБ в убогой комнате стоял на двух табуретках. Он лежал в генеральском мундире, распухший, на себя не похожий. Сам ли ушел из жизни или помогли?.. Цветов не было. Из Москвы приехали проститься Капитолина Васильева, а также его дети от первого брака — Александр Бурдонский и Надежда Сталина. Екатерина Тимошенко с сыном Василием и дочерью Светланой отдать последний долг мужу и отцу не пожелали. Конечно, не было на Арском кладбище никаких воинских почестей. Закопали почти как бомжа…

Так уходил из жизни некогда всесильный сын всемогущего отца. Когда-то его отец произнес знаменитую фразу: «Сын за отца не отвечает». Василий ответил, причем ответил перед некоторыми «соратниками» отца — по самому строгому счету…

Его сестра, Светлана Аллилуева, считала, что брат умер от алкоголизма. Лично мне, дорогой читатель, как ты, наверное, уже понял, этот человек крайне не симпатичен, но, справедливости ради, может, стоит признать, что он так рано покинул сей мир еще и от другой, более безжалостной болезни, имя которой — политика?

В 2002-м тело Василия Сталина перезахоронили в Москве, на Троекуровском, — тоже без огласки…

Генерал-майор в середине 40-х

Спившийся казанский узник в начале 60-х.

* * *

22 МАРТА

БОГОМ ДАННЫЙ КОМЕДИАНТ

30 лет назад скончался Александр Давидович Бениаминов

ЛЕНИНГРАД его обожал, а мне выпала огромная радость на протяжении пятнадцати лет с Александром Давидовичем частенько общаться. И всякий раз, встречаясь с ним всё равно где — в его гримёрке, у него дома, в моем редакционном кабинете — снова удивлялся точности, с которой наш общий друг, автор очень многих райкинских программ Владимир Соломонович Поляков, когда-то описал внешность Бениаминова: «Всегда удивлённые и чуть испуганные глаза. Черный, как жук: порывистый, мгновенно вспыхивающий весь с ног до головы. Угловатый, с резкими, не совсем даже понятно как возникающими движениями…» Однажды на встрече Старого Нового года в Доме актера (который, впрочем, тогда именовался Дворцом искусств) я про всех присутствующих «знаменитостей» сочинял и тут же оглашал короткие эпиграммы. Герою моего повествования были посвящены такие строки: «Его искусство жарче всех каминов. // Пред ним дрожал фашистский супостат. // Блистательный актёр Бениаминов, // Но очень подозрительный: ведь — тат!». Непосвященным объясняю: таты — это немногочисленный народ, проживающий преимущественно в Дагестане, иначе — горские евреи, и гениальный артист с такой «заковыристой» национальностью в паспорте был для ленинградского обкома, действительно, весьма подозрительным…

* * *

РОДИЛСЯ он на Кубани, в станице Баталпашинской, а зарегистрировали сей факт в Грозном, куда перебралась семья, лишь спустя год, и в метрике вместо 1903-го появился 1904-й. Плавать в Сунже совсем еще малолетка научился сам. Однажды пришел домой: нос в крови, на глазах слезы. Отец: «Что с тобой, сынок?» — «Это меня Федька…» Отец снял со стены плётку, пару раз стеганул плаксу пониже спины и сказал: «Дерись, не возражаю, но плакать и жаловаться?!» Это сын запомнил на всю жизнь… А вообще отец был очень добрым, веселым и потрясающе танцевал лезгинку. Когда началась Первая мировая, ушел на фронт и погиб… А мама, которая была неграмотной и не знала никаких нот, одним пальцем на пианино подбирала любой мотив. Слух у нее был абсолютный. Но лучше всего играла на гармони-двухрядке: красавица, в парчовом бешмете с золотыми застежками, она дивно танцевала и сама себе аккомпанировала…

Революцию мальчишка встретил восторженно. На каком-то митинге, где все что-то кричали, он тоже вопил: «Ура! Мы весь мир завоюем!» Скоро в Кисловодске организовал «Театр юного актера», где среди прочих инсценировок поставил сценки аж из пушкинского «Бориса Годунова» и сам играл Пимена. Гастролировавший там со студией «Бродячий народный театр» Григорий Рошаль (в будущем — известный кинорежиссер), увидев шестнадцатилетнего «летописца» (необыкновенно органичного!) на сцене, пригласил его в свой театр… Так Сашка оказался в Москве. Но студия распалась. Было голодно, холодно, и всё же, чтобы по-настоящему выучиться на актера, поступил в Московскую драматическую студию. И одновременно — в Высшие художественно-технические мастерские, сокращенно — ВХУТЕМАС, куда его принял сам Конёнков! (Спустя годы, на одном из традиционных в Театре комедии «капустников», Лев Лемке про Бениаминова под бурную лезгинку споет: «На Кавказе ты уродился, сразу весь Кавказ удивился, и благодаря Вхутемас-сы научился делать гримас-сы!..»). Нет, не ради «гримасов» он оказался тут, а потому, что увлекся скульптурой. (Эта страсть осталась навсегда. Вот и я у него дома год за годом обнаруживал всё новые и новые скульптурные портреты тех персонажей, которых Александр Давидович играл: так, в частности, он готовился к каждой новой роли). А как актер, посещая студию Всеволода Мейерхольда, учился у Михаила Чехова, Игоря Ильинского, Эраста Гарина… Участвовал и в очень популярной тогда «Синей блузе»…

Затем — Ленинградский театр сатиры, потрясающий спектакль по пьесе Мамонтова «Республика на колёсах», где главаря бандитской шайки Андрея Дудко играл Утёсов (кстати, именно здесь впервые спел «Одесский кичман», который скоро «партия и правительство» запретят), а Бениаминов — в образе его адъютанта Сеньки Хапчука — кроме всего прочего, выдавал огненную лезгинку. Как говорят коренные одесситы, «это была еще та лезгинка, от той мамы!»… И в катаевской комедии «Квадратура круга» его тоже очень лихой Абрамчик однажды, снедаемый страстями, в прыжке со сцены перемахнул через оркестровую яму и оказался на коленях какой-то ошалевшей тётки!.. А в Малом оперном ему восторженно аплодировали на «Корневильских колоколах» и «Летучей мыши»… Одновременно на эстраде читал Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Маяковского… Выступал в ленинградском и московском мюзик-холлах. Однако всё искал, искал «свой театр» — поэтому пришел наниматься даже во МХАТ, к Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. Но, к счастью, там, в приемной, встретил Николая Павловича Акимова, который сходу заявил: «Возвращайтесь на невские берега, вы нужны мне в Театре комедии…».

* * *

ОЦЕНИТЬ Бениаминова Акимов успел еще раньше, по одной совместной работе в мюзик-холле. И сейчас, возглавив «Комедию» на Невском, Николай Павлович знал точно: этот актер эстетике и задачам нового театра соответствует полностью! И он в ответ, ощутив «своего режиссера», все собственные природные качества — эксцентричность, комедийность, особенно — умение смешить, сохраняя меланхолическое выражение лица (была такая эпиграмма: «Секретом, как смешить до колик, владеет этот меланхолик»), обаятельность, «органику перевоплощения» — всё-всё принес на службу акимовскому театру. Здесь его ждал такой репертуар, что молодой комик, буффон, к тому же отличающийся редкой пластической выразительностью, превратился в трагикомического актера чаплинского уровня. Как были хороши, воистину полны блеска у него и Питер Тизл в шеридановской «Школе злословия», и Мальволио в шекспировской «Двенадцатой ночи», и Министр финансов в шварцевской «Тени»!.. Но тут — война…

* * *

ИХ театр отправился в эвакуацию, а Бениаминов не понимал, как можно в такое время оставить Ленинград. Стал осаждать военкомат: «Хочу на фронт!» Наконец оказался в рядах ополченцев 226-й артиллерийско-пулеметной части. Но повоевать не дали. Вдруг вызвал командир: «Вы отчислены и подлежите демобилизации». — «За что?» — «Вы же заслуженный артист РСФСР, орденоносец. Вот и воюйте своим оружием»… Ровно через два дня организовал Ленинградский фронтовой театр миниатюр при Политуправлении краснознаменного Балтийского флота. Корабли, подлодки, катера, все форты и острова — в общем, не было плавсредств и частей, где бы они не побывали. А еще — летчики, «Ораниенбаумский пятачок», Волховский фронт при прорыве блокады. Тогда, в январе 1943-го, на заснеженной поляне Бениаминов вышел к бойцам в легком костюмчике, в лаковых туфельках, чтобы прочесть вступительный монолог. А потом — акробатический этюд: Миша Степанов на поднятых руках вынес миниатюрную Соню Лакони, на которой сверкали блёстками только лифчик и трусики. Зрители в полушубках и теплых шапках были ошеломлены. Окружили артистов: «Как же вы на морозе так можете?!» Бениаминов крикнул: «Прорывайте блокаду, и мы за вами побежим хоть босиком!» Потом они на своем «студобеккере» едва поспевали за рвавшимися вперед войсками. Однажды в какой-то избе, где после боя расположились танкисты, перед теми, кто бодрствовал, выступали шёпотом — потому что боялись разбудить остальных, спавших тут же вповалку… Всего за войну они дали 3225 концертов.

* * *

ПОТОМ он — с боевым орденом и медалями — вернулся в свой театр, играл снова много и хорошо (особенно удалась роль репортера Харди в «Русском вопросе»), но в стране началась «борьба с космополитизмом», и «формалиста» Акимова, который к тому же обожал западную драматургию, из «Комедии» убрали. У нового бездарного руководства (особенно — у секретаря партбюро) отношение к Бениаминову было негативным, но зритель его любил, поэтому просто вот так «сожрать» Александра Давидовича не получалось. Тогда ему издевательски стали давать только маленькие роли, а в спектакле по пьесе Мдивани «Новые времена» его персонаж, колхозный сторож Чижик, вообще оказался бессловесным: только ходил с колотушкой в руке, и всё. Однако артист сумел и молчуна Чижика расцветить так, что зритель неизменно провожал его овацией.

Этого Чижика я, перебравшись сюда из Сибири, еще застал и запомнил. Так же порадовался за актера, когда увидел его Бламанже в поставленных Товстоноговым по Салтыкову-Щедрину «Помпадурах и помпадуршах» и Князя в «Дядюшкином сне». К той поре Николая Павловича «из ссылки», слава Богу, вернули, репертуар «Комедии» стал быстро обновляться, и в городе запестрели так не похожие ни на какие другие фирменные, «акимовские» афиши… И снова восхищал меня Бениаминов в возобновленных «Тенях» и «Двенадцатой ночи», а после — в пьесах Эдуардо де Филиппо: в «Искусстве комедии» он был Кампезе, в «Призраках» — Паскуале. Да, эти работы можно без всякого преувеличения назвать «чаплинскими»! Акимов тогда сказал о нем: «Одно из качеств, которое я очень ценю в Бениаминове, и мы все ценим, это — неожиданность. Поэтому убеждён, что Бениаминов будет расти и развиваться, расширяя диапазон своего дарования. Но особенно приятно, что даже сейчас я, который близко связан в работе с ним, не могу точно представить, что это будет, потому что он таит в себе такие неожиданности, которые, вероятно, меня очень обрадуют».

Увы, в 1968-м Николай Павлович скончался, и новый худрук стал акимовский репертуар беззастенчиво менять на «более современный». Да, можно было еще увидеть «Физиков» Дюрренматта, где Бениаминов гениально предстал Эйнштейном, и позднее, в спектакле по Гамзатову «Маленькое окно на большой океан» Абуталиба тоже сыграл великолепно, но снова и снова менялось здесь руководство, и Александра Давидовича всё больше и больше отодвигали на задний план.

* * *

И В КИНО его талант использовали абсолютно бездарно. Ну вспомните фильм «Мы с вами где-то встречались» (где в центре внимания — Аркадий Райкин): как уморителен был там в малюсеньком эпизоде бениаминовский фотограф-халтурщик!.. А что еще? Мелькнул в «Полосатом рейсе», появлялся в «Каине XVIII», «Рождённых жить», «Сотруднике ЧК», «Дон Кихоте»… Но разве все эти роли были соразмерны его таланту? Кстати, Дон Кихота мечтал сыграть очень — наверное, потому, что сам всю жизнь сражался с ветряными мельницами…

* * *

ЕЩЕ один наш общий друг, актер и драматург Сергей Коковкин, сказал про него очень точно: «Богом данный Комедиант!» Но этот действительно великий Комедиант, которого только к 70-летию удостоили звания Народного артиста РСФСР, всё яснее ощущал здесь свою полную ненужность. И тогда, по совету нашего третьего общего друга, замечательного художника Марка Клионского, вместе со своей милой Светланой перебрался к нему, в Нью-Йорк. И там сразу оказался востребован: великолепно снялся в фильме «Москва на Гудзоне», режиссер которого Пол Мазурский и ныне не может скрыть восхищения: «Ему удавалось осветить экран юмором, страстью и полной естественностью…» А на концертах читал бывшим соотечественникам свой актерский шедевр — рассказ Зощенко «Рагулька», как когда-то и с таким же успехом — бойцам Ленинградского и Волховского фронтов…

И автобиографическую книжку написал (ее позже издала Светлана Леонидовна), где, в частности, объяснил, почему решился уехать: быть диссидентом не мог — возраст, здоровье… Но и терпеть то, что происходило в советской стране и в искусстве соцреализма, тоже сил не осталось… Есть в книжке и такой горький вопрос: «Россия — Матушка — мать! Почему ты так часто бываешь мачехой для своих верных детей? Почему?»

Я его там в 1991-м, увы, не застал: прилетел в Нью-Йорк 27 марта и сразу же, в аэропорту, узнал, что пять дней назад, 22-го, Александр Давидович скончался…

в роли Данданаке из «Потерянного письма»

в 1952-м;

в компании Эдуардо де Филиппо и Николая Павловича Акимова

в 1958-м;

и под небом Нью-Йорка в 1990-м.

* * *

23 МАРТА

«КОМАНДОВАТЬ ПАРАДОМ БУДУ Я!..»

95 лет назад родился народный артист Грузинской ССР

Арчил Гомиашвили

ЭТО было в июне 1971-го…

По коридору гостиницы «Европейская» шел человек. На нем не было зеленого в талию костюма, шею не укутывал шарф, а на ногах не красовались лаковые штиблеты с замшевым верхом апельсинового цвета.., И замок двери в свой номер он открыл вовсе не ногтем большого пальца, а обычным ключом. И все равно ошибиться было невозможно: он! Остап-Супейман-Берта-Мария Бендер! Впрочем, народный артист Грузинской ССР Арчил Гомиашвили и не возражал, потому что, хоть съемки фильма «Двенадцать стульев» ещё полгода назад закончились, освободиться от своего героя он никак не мог. Вот и в этом разговоре мы тоже не избежали магической власти книги, которую любим с детства. Поэтому вполне естественно сразу же прозвучал вопрос:

— Скажите, Арчил, чьим подданным был ваш папа?

— Мой папа не был турецко-подданным. Мой папа — шахтер, работал в Донбассе, где я и вырос. Как вы знаете, Остап в свое время так и не решился написать картину «Большевики пишут письмо Чемберлену» (по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»). К осуществлению этой мечты Бендера был близок я после того, как окончил художественную школу при Академии художеств Грузии. Неизвестно, что бы я еще изобразил, но тут, к счастью, меня встретил Георгий Александрович Товстоногов и пригласил в Тбилисский русский драматический театр имени Грибоедова. И под руководством Товстоногова я в отличие от Остапа стал зарабатывать деньги честным трудом. Играл много, но с каждой новой ролью мне почему-то все больше хотелось… помолчать. В этом могла помочь только пантомима. Я не занимался материализацией духов, не брал псевдонима «Марусидзе», не был любимцем Рабиндраната Тагора (я любил Тагора больше, чем он меня)… Я просто сделал моноспектакль «О смешном и грустном», на котором зрители иногда даже смеялись и грустили…

— Ильф и Петров утверждали, что статистика знает всё, кроме одного: сколько в стране стульев? Теперь статистика знает и это. И лишь одно ей неизвестно: сколько артистов мечтают сыграть роль Остапа Бендера! Как же вам это все-таки удалось?

— В далеком розовом детстве на глаза мне попалась книга. Нет, это не была «Малая советская энциклопедия», где все сказано про Рио-де-Жанейро. Это были два романа Ильфа и Петрова, которыми я мгновенно очаровался. А позднее решил сыграть сразу всех персонажей. Начал с «Золотого телёнка». Так родилось представление «Остап Бендер на эстраде». Действительно, играл один за всех, а помогали мне музыканты в пикейных жилетах. Спектакль, наверное, жил бы до сих пор, если бы режиссер Леонид Гайдай не сделал мне заманчивое предложение: чтобы мой Остап помолодел, вернувшись из эпохи «Золотого телёнка» к «Двенадцати стульям»… До этого на студии был конкурс. На роль Остапа пробовались многие актеры. Я в конкурсе участия не принимал по одной уважительной причине: меня не пригласили. Наконец утвердили исполнителя, он начал сниматься. Но, по традиции кинематографистов, в первый день съемок бросают «на счастье» тарелку, которая должна разбиться. На этот раз тарелка не разбилась (отличное качество продукции!). Все взволновались. Стали искать замену, и тут как раз подвернулся я.

— И «лёд тронулся»?

— Да, как говорил мой герой, «сбылась мечта идиота…» Кончилась беззаботная жизнь, начались мучительные поиски. Чтобы решить каждый эпизод смешно и интересно, надо было страдать и выдумывать. Съемки были сложными.

— Помнится, газета «Станок» сообщала, что «попавший под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер отделался легким испугом». А вам на съемках всегда удавалось отделаться легким испугом?

— Увы! Выражаясь языком людоедки Эллочки: «Мрак! Жуть!» Например, когда снимали эпизод землетрясения, вся декорация буквально ходила ходуном. В один из моментов навстречу мне несся огромный шар. Я отскакивал, а сверху в этот миг бросали четырехстворчатую раму, в проем которой я должен был умудриться просунуть голову. Отсняли двенадцать дублей. Самое смешное в этом эпизоде, что в картину он не вошел.

— А самый памятный эпизод из тех, которые в фильм все-таки вошли?

— Снимали финал. Остап уже знает, где заветный стул. Ночью он должен попасть в клуб, третье окно от парадного подъезда. Он обещает Кисе крем «Марго» и батистовые портянки. Потом Остап засыпает… Снималось это зимой. На дворе был мороз, я основательно промерз по дороге и перед камерой, согретый «юпитерами», заснул самым настоящим образом. Разбудил Гайдай; «Вставай, Арчил, уже отсняли». О, если бы можно было всю роль сыграть так, как этот эпизод!..

— Не случалось ли вам случайно бывать в Васюках?

— Случалось, и не случайно, потому что Васюки снимали именно в Васюках. Там я летел вниз по двухсотметровому желобу, и, честное слово, мне было не легче, чем реальному Остапу, который спасался бегством от членов «Клуба четырех коней».

— Как известно, «гроссмейстер сыграл е2 — е4». Вы тоже за такое начало партии или, может, вообще предпочитаете шахматам другой вид отдыха?

— Против такого начала партии в принципе не возражаю. Я прилично играю в шахматы, и в результате — эпизод сеанса одновременной игры оказался неожиданно сложным. Крупные планы досок с фигурами пришлось несколько раз переснять, потому что я автоматически делал точные ходы. А вообще на отдыхе люблю помечтать о хорошей роли, роли современника, который озабочен не поисками бриллиантов, а более серьезными делами: работает, выращивает цветы, воспитывает ребенка…

— Трудно ли вам в жизни отделаться от манер своего героя?

— Очень. Потому что Остап — талантлив. Он заразил меня своей скоростью, реакцией, ритмом, и теперь я в этом ритме живу, отчего порядком устал. Постоянно приходится за Остапа расхлёбываться. На улице тычут пальцем: «Вон идет Бендер!» Недавно слышал, как в гостинице одна дежурная говорила другой: «Ты за ним следи. Знаешь, с кем имеешь дело?..» Наверное, в чем-то виновата любимая фуражка Остапа, которую теперь ношу постоянно.

— А какие у вас дома стулья?

— Когда на съемках я расправлялся со стульями, один постарался оставить целехоньким. За аккуратность мне его подарили. И теперь стул у меня в квартире — почти настоящий гамбсовский. Остальные попроще — из чешского гарнитура.

— Признайтесь по секрету, что бы вы сделали с сокровищами мадам Петуховой?

— Все сто пятьдесят тысяч рублей ноль-ноль копеек я бы внес на студию «Мосфильм», чтобы переснять сцены, которые мне не очень нравятся.

— Итак, картина завершена. И что же, вы теперь навсегда расстались с Бендером?

— Наоборот, только-только сейчас у меня начинается новая встреча с Остапом. Состоится она в Театре одного актера, в мюзикле «Золотой телёнок». Там будут и оркестр, и балет, и канат над зрительным залом, и фокусы «знаменитого бомбейского брамина-йога, сына Крепыша», и раздача слонов… Надеюсь, что через полгода ленинградцы смогут в этом убедиться лично… Так что дышите глубже — вы уже взволнованы. Командовать парадом буду я!

* * *

ПРИДЯ в редакцию, я машинально ощупал сиденье стула. Просто так. На всякий случай. А вдруг?..

* * *

P.S. И действительно, спустя полгода мои земляки в правдивости слов Арчила убедились… Потом он дерзко претендовал на то, чтобы в «Семнадцати мгновениях весны» оказаться Штирлицем, и, когда эта дерзкая задумка провалилась, «в отместку», четырежды, раз за разом («Государственная граница», «Сталинград», «Война на западном направлении», «Ангелы смерти»), представал на экране самим Сталиным. К тому же несколько сезонов благополучно отыграл на столичных сценах — «Ленкома» и Театра имени Пушкина. Однако в 1990-м, вспомнив про Остапа-Сулеймана-Берта-Мария Бендера, стал президентом акционерного общества «Сити-бизнес» и открыл в Москве клуб «Золотой Остап». Но «командовал парадом» он, увы, не долго: 31 мая 2005 года Арчил Михайлович Гомиашвили скончался.

* * *

24 МАРТА

«ПОСЛЕ ЕЁ ПЕНИЯ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ!»

Вспоминая Клавдию Шульженко и её мужа

ЭТО БЫЛО в сорок пятом, поздней осенью… Однажды, кажется, в конце ноября, сибирский городок, где прошло мое детство, вдруг запестрел афишами: «Клавдия Шульженко»! Что тут началось!.. Конечно, билеты на концерт любимой певицы распроданы были мгновенно. Всем не терпелось наконец-то, впервые, увидеть ее «живьём». Особенно волновались представительницы прекрасного пола: «В каком будет платье?!» И не надо удивляться этому, на первый взгляд, мещанскому их любопытству: просто, не знавшие всю войну никаких обновок, давно отвыкшие от нарядов, они так желали в этот счастливый вечер увидеть своего кумира в каком-нибудь ну необыкновенном платье — из крепдешина! файдешина! маркизета! И когда актриса вышла на сцену нашего драмтеатра, зал ахнул: потому что была она — в солдатской гимнастерке, украшенной орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда»… А когда началось второе отделение, зал ахнул снова — потому что теперь всеобщая любимица красовалась в таком ослепительном белопенном наряде, что, казалось, света на сцене стало вдвое больше…

Мне, мальчишке, тоже повезло быть там, и, сидя на галерке, затаив дыхание, я ловил этот голос, такой мне знакомый еще с предвоенной поры: ведь он звучал летом почти из каждого распахнутого окна. Потому что, наверное, у всех были патефоны, и крутили на них люди грампластинки Апрелевского завода, и слушали: одни — про «записку в несколько строчек», другие — про «Андрюшу», рядом с которым нам никак нельзя «быть в печали»…

* * *

ДРУГОГО такого голоса не было ни у кого… Другие пели иначе. Например, в манере исполнения Изабеллы Юрьевой или, скажем, Тамары Церетели звучали страстность, чувственность, а в кино, у Любови Орловой — звонкий, контральтовый оптимизм («Нам нет преград ни в море, ни на суше!»). Шульженко делала это по-своему: как-то очень негромко, очень нежно, интимно и даже по-домашнему… Порой казалось, что в песнях она с тобой разговаривает — такая уж в них была доверительная интонация, ее интонация, ни с чьей другой не сравнимая…

А еще были у нее озорная «Кукарача» (когда спустя годы оказался в Испании, весьма удивился, узнав, что «кукарача» — это таракан) и другая, столь же хулиганистая, песня про «Челиту» — девчонку, в которую все влюблены, насмешливую красотку из далекой, неведомой Испании («Ну кто в нашем крае Челиту не знает…»). Сама-то Клавочка явилась к нам из Харькова, где, в драматическом театре знаменитого Синельникова, дебютировала уже в семнадцать лет. Однако эстрада привлекала ее куда больше, и в двадцать восьмом, ради эстрады, молоденькая актриса оказывается на невских берегах. Еще живы старые ленинградцы, которые помнят, как Шульженко выступала в кинотеатрах, перед началом сеансов… Потом она — восходящая звезда Ленинградского мюзик-холла. Затем — солистка джаз-ансамбля под руководством Якова Скоморовского… И вот — декабрь 1939-го, Москва, Колонный зал, Первый конкурс артистов эстрады! В жюри — Исаак Дунаевский, Леонид Утесов, Игорь Ильинский, Владимир Яхонтов… За кулисами волнуются конкурсанты: Аркадий Райкин, Мария Миронова, Кето Джапаридзе, Клавдия Шульженко… Ах, как лихо она, ставшая на том конкурсе лауреаткой, выдала тогда «Челиту», и как взволновано — вот это: «Вашу записку в несколько строчек, ту, что я прочла в тиши…»

***

И НА ВОЙНЕ тоже пела «Челиту», «Записку», «Руки»: «Руки! Вы словно две большие птицы…». Однажды в госпитале молоденький раненый о чем-то молил ее запекшимися губами. Только по протянутым к ней вместо рук обрубкам поняла: он просит спеть «Руки»… (Спустя три десятилетия на «Голубом огоньке» она встретит его, Героя Советского Союза Андрея Чернова, и они оба не смогут сдержать слез). Лишь за первый год ленинградской блокады в составе джаз-ансамбля, которым руководил Владимир Коралли, ее муж, выступила в пятистах концертах — в частях Ленфронта, во флотских экипажах, госпиталях…

И еще пела она о «синем платочке» — очень незатейливую песенку, которую перед войной сочинили чудом спасшийся в нашей стране от гитлеровцев польский композитор Ежи Петербуржский и поэт Яков Галицкий: «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч…» Мелодия вальса сразу всем пришлась по душе, и я, например, хорошо помню, как в самом начале войны мы, мальчишки, на мотив «Синего платочка» выводили такие, неизвестно кем сложенные строчки: «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война…»

Так вот, пела на фронте Шульженко эту песню, но всё чаще мучили ее сомнения: не те слова… В начале апреля сорок второго выступала на станции Волхов и после концерта познакомилась с военным корреспондентом армейской газеты лейтенантом Михаилом Максимовым. (Я хочу подчеркнуть: Максимова звали Михаилом, и был он военным журналистом, а не летчиком по имени Николай, как напутал в своей книге популярный тележурналист Глеб Скороходов. Кстати, там же Скороходов превратил поляка Ежи Петербуржского, о котором речь шла выше, в чеха по имени Иржи.) Узнав, что ее собеседник пишет стихи, певица попросила: «Может, сложите новые, актуальные слова «Синего платочка»?» Спустя три десятилетия мне поведал об этом, в своей тесной квартирке, близ Сенной, сам Михаил Александрович — как сразу же тогда, в Волхове, поспешил к столу и всю ту ночь, с 8 на 9 апреля, сочинял, а 12-го в железнодорожном депо станции Волхов впервые прозвучало: «Строчит пулеметчик — за синий платочек…»

Успех превзошел все ожидания: певицу и поэта наградили стаканом клюквы! Вскоре текст песни напечатали многие фронтовые газеты. «Синий платочек» появился на почтовой открытке, зазвучал с граммофонной пластинки. Ни одно выступление Шульженко без него уже не обходилось… Летчики-истребители на фюзеляжах своих самолетов писали: «За синий платочек!» И танкисты тоже помещали этот призыв на броне своих машин, и артиллеристы — на орудийных стволах… В общем, как сказал Михаил Светлов в стихах, обращенных к русской женщине: «Не напрасно сложили песню мы про синий платочек твой…» Да, «Синий платочек» в ее исполнении стал воистину лирическим гимном Великой Отечественной. А еще в ее «военном» репертуаре появился такой негромкий, такой дивный «Вечер на рейде» Соловьева-Седого. И такая задушевная табачниковская песенка «Давай закурим»…

Ей тогда писали — со всех фронтов, со всех флотов. Вот строки лишь из одной подобной весточки, от 7 сентября сорок второго года: «… Если возможно, пришлите Вашу фотографию. Она вместе с нами будет участвовать в боях, вливать в нас еще больше силы. С красноармейским приветом Антонов, Терентьев, Медиокритский. Наш адрес: ППС 956. стрелковый полк 1072, 2-й батальон, 4-я рота».

* * *

ВСЕ ЭТИ мелодии я и услышал снова тогда, в сорок пятом, на том ее концерте, в нашем сибирском городке… Прошло время, я перебрался в Питер, стал тут журналистом, взял немало интервью у самых разных знаменитостей, но встретиться с Клавдией Ивановной всё как-то не получалось: несколько раз звонил в Москву, но хозяйке дома то нездоровилось, то была в отъезде…

Однажды, уже в начале семидесятых, прикатил в столицу, чтобы сделать для газеты беседу с очень популярной тогда эстрадной парой. Артисты назначили встречу в Колонном зале Дома Союзов, где выступали в так называемом «сборном концерте». Так вот, посидели в гримёрке часок, я все записал на диктофон, распрощался, вышел в коридор — и вдруг совсем рядом увидел ЕЁ! Синее в горошек платье, белый воротничок… На лице сквозь весьма заметный грим явно проступает волнение… Я не удержался:

— Клавдия Ивановна, дорогая, неужели уж вы-то за столько лет не научились относиться к своему выступлению спокойно?

Она улыбнулась:

— Всегда — словно в первый раз. Как у Маяковского: «Тряски нервное желе»…

Решил не упускать момент:

— Разрешите после выступления задать вам несколько вопросов для газеты из совсем не чужого вам города на Неве?

Она вздохнула:

— Нет, после концерта нету сил… Давайте договоримся так: сейчас вы пойдете в зал и меня послушаете, а завтра, часиков в одиннадцать, или лучше — в двенадцать, приезжайте ко мне домой. Пожалуйста, запишите адрес…

Я пошел в зал и снова стал свидетелем ее триумфа. Конечно, на сцене была уже не та солнечноволосая, в солдатской гимнастерке, красавица, не та ослепительно-хулиганистая Челита, какую я помнил с осени сорок пятого. Конечно, годы сказались на ее облике. Но — в песне! В песне она все равно оставалась Богиней, не просто певицей — Актрисой! Актрисой — с самой большой буквы! Особенно, до мурашек, это ощутилось, когда, словно пронзительное откровение, зазвучали «Три вальСА»: «Помню первый студенческий бал…»

Под огромным впечатлением от услышанного едва дождался утра и к назначенному часу поспешил на метро до остановки «Аэропорт», где, совсем рядом, ее дом, невеликая метражом, как я знал по рассказам друзей-актеров, двухкомнатная кооперативная квартира. Но, увы… Дверь открыла «тётя Шура», Александра Федоровна Суслина, которая долгие годы нежно заботилась о своей подопечной, и сказала, что Клавдия Ивановна очень извиняется, потому что встреча отменяется: с сердцем что-то неважно…

Я вернулся в гостиницу, включил телевизор, и на экране вдруг (как по волшебству!) возникли кадры старого фильма «Весёлые звезды», причем — именно те, в которых Клавдия Ивановна исполняет вальс Исаака Дунаевского на стихи Михаила Матусовского «Молчание»: «Я могу без сна, без устали в милом городе моём, сердце друга рядом чувствуя, до зари бродить вдвоём…»

С Дунаевским она познакомилась еще в Харькове, в Театре Синельникова, где молодого композитора все ласково именовали «Дуней». Именно он, милый «Дуня», посоветовал ей связать свою жизнь с песней. Именно он, председатель Конкурса артистов эстрады, вручил ей диплом победительницы. И самую последнюю свою песню, сочиненную незадолго до своей такой ранней кончины, попросил исполнить в фильме тоже ее…

* * *

ВЛАСТИ относились к ней прохладно. Потому что характер имела независимый, не признавала никакого диктата сверху, в увеселениях весьма определенного толка участия не принимала. Однажды отказалась выступать перед Василием Сталиным. «По Конституции я имею право на отдых», — ответила по телефону на звонок генеральского адъютанта. В другой раз, более часа просидев в приёмной министра культуры Фурцевой, когда, наконец, туда попала, бросила в лицо хозяйки: «Мадам, вы плохо воспитаны» — и гордо вышла, громко хлопнув дверью. Фурцева этого не простила и скоро в Кремлёвском дворце, когда на сцене появилась Шульженко, тоже демонстративно вышла из зала. Ну а когда много лет спустя певица обратилась в министерство с просьбой об улучшении жилищных условий, Фурцева ответила: «Скромнее надо быть. Таких, как вы, у нас много». Вот и «не выездной» Клавдия Ивановна была поэтому: да, никаких заграничных гастролей!.. А люди любили ее очень — причем не только, так сказать, «простой народ», но и профессионалы самого высокого толка. Например — Галина Павловна Вишневская, которая в своей книге призналась: «После ее пения хотелось жить! Я ходила на ее концерты, как в школу высочайшего мастерства…»

Когда ее в июне 1984-го хоронили, вице-адмирал из Ленинграда положил в гроб бескозырку — последний привет благодарных наших земляков своему кумиру…

* * *

А СПУСТЯ два года проводя отпуск в ялтинском Доме творчества «Актёр», познакомился я с восьмидесятилетним, по нраву — увы, весьма скандальным, даже склочным, когда-то знаменитым эстрадным артистом «одесской школы» — конферансье, куплетистом Владимиром Филипповичем Коралли. Однако тогда, в 1986-м, главным его званием было: «Бывший муж Клавдии Шульженко». И рассказал он мне, как в декабре 1929-го встретил её по дороге на гастроли в купе поезда «Москва — Нижний Новгород». Как, проговорив с ней всю ночь, утром сделал предложение. Как потом, сцепившись в драке с её женихом, выхватил из кармана браунинг, на ношение которого имел разрешение, чем обратил соперника в бегство. Как была против этого брака его одесская мама, мадам Кемпер, потому что старший сын Юлий, первым взявший актёрский псевдоним — «Ленский», женился на артистке Марии Ивановне Дарской, а младший сын Владимир, придумавший псевдоним «Коралли», выбрал в жёны Клавдию Ивановну Шульженко. «Это же надо! — Восклицала мама, — Тут Ивановна и там Ивановна, а мадам Кемпер — посередине! Что скажут предки?!» Но когда услышала невестку на концерте в одесском Доме работников искусств, шепнула сыну: «Володенька, у тебя, таки да, есть вкус!..» И как легенда Одессы, покровитель и учитель всех местных музыкальных вундеркиндов — от Давида Ойстраха до Елизаветы Гилельс — Пётр Соломонович Столярский, которого Коралли специально на этот концерт зазвал, потом сказал: «Твоя Клавочка мине возмутила». — «Неужели так плохо?» — испугался молодой супруг. — «Ой, нет. Она мине возмутила на ДА!» — на своеобразном языке Столярского это означало: «высший класс!»

Так возник их, по словам Владимира Филипповича, «семейный эстрадный коллективчик». Он, куплетист, блестяще импровизировал, «подавая» жену тонко, иронизируя над собой, новоявленным мужем. Реплики из зала тут же отыгрывал, атмосфера была чудесной. Но успех лирических песен Клавочки сразу же сделал её в их дуэте бесспорным лидером. В 1932-м родился сын Игорь. В 1935-м вышла её первая пластинка… Когда началась война, их оркестр стал фронтовым джаз-ансамблем. А когда наступила Победа, получила орден Красной Звезды и звание заслуженной артистки РСФСР — «за тысячу фронтовых концертов». Её сценический успех всё нарастал, однако в семейной жизни возникли трещины. Доброжелатели нашептали ей, что муж изменяет, и она в долгу не осталась: закрутила роман с молодым композитором, автором песни «Руки», Ильёй Жаком… Появилась злая эпиграмма: «Шульженко боги покарали: у всех — мужья, у ней — Коралли»… В 1955-м расстались… Но и потом, как рассказывал мне Коралли, даже когда у неё случилось временное увлечение кинооператором Георгием Епифановым, добрые отношения с Клавочкой сохранял. В самые последние годы частенько навещал («Максимум на двадцать минут, больше выдержать она не могла») — благо жили по соседству. А Игорь, который работал главным инженером «Мосгаза», подарил им трёх внучек…

По настоятельной просьбе Владимира Филипповича, я сочинил для него стихотворный «автобиографический» монолог, с которым он, старейший артист Москонцерта, потом выступал до последних своих дней. Были там и такие строки:

… Нам наивысшею оценкой

Улыбка воина была.

И песней Клавдия Шульженко

Бойцов на подвиги звала!

И Сталинграда дни и ночи,

И Днепр, и Курская дуга –

Везде наш «Синенький платочек»

Разил без промаха врага…

И потом, ещё несколько лет подряд, обычно — в самом начале сентября, оказывался я с Коралли там, в Ялте, рядом. Причём, всякий раз, поселившись в «Актёре», он первым делом звонил в редакцию местной газеты с требованием, чтобы у него, бывшего мужа «самой Шульженки», немедленно взяли интервью. Скончался Владимир Филиппович в 1995-м. И теперь лежит он с Клавдией Ивановой рядом на Новодевичьем. А их Игоря не стало совсем недавно…

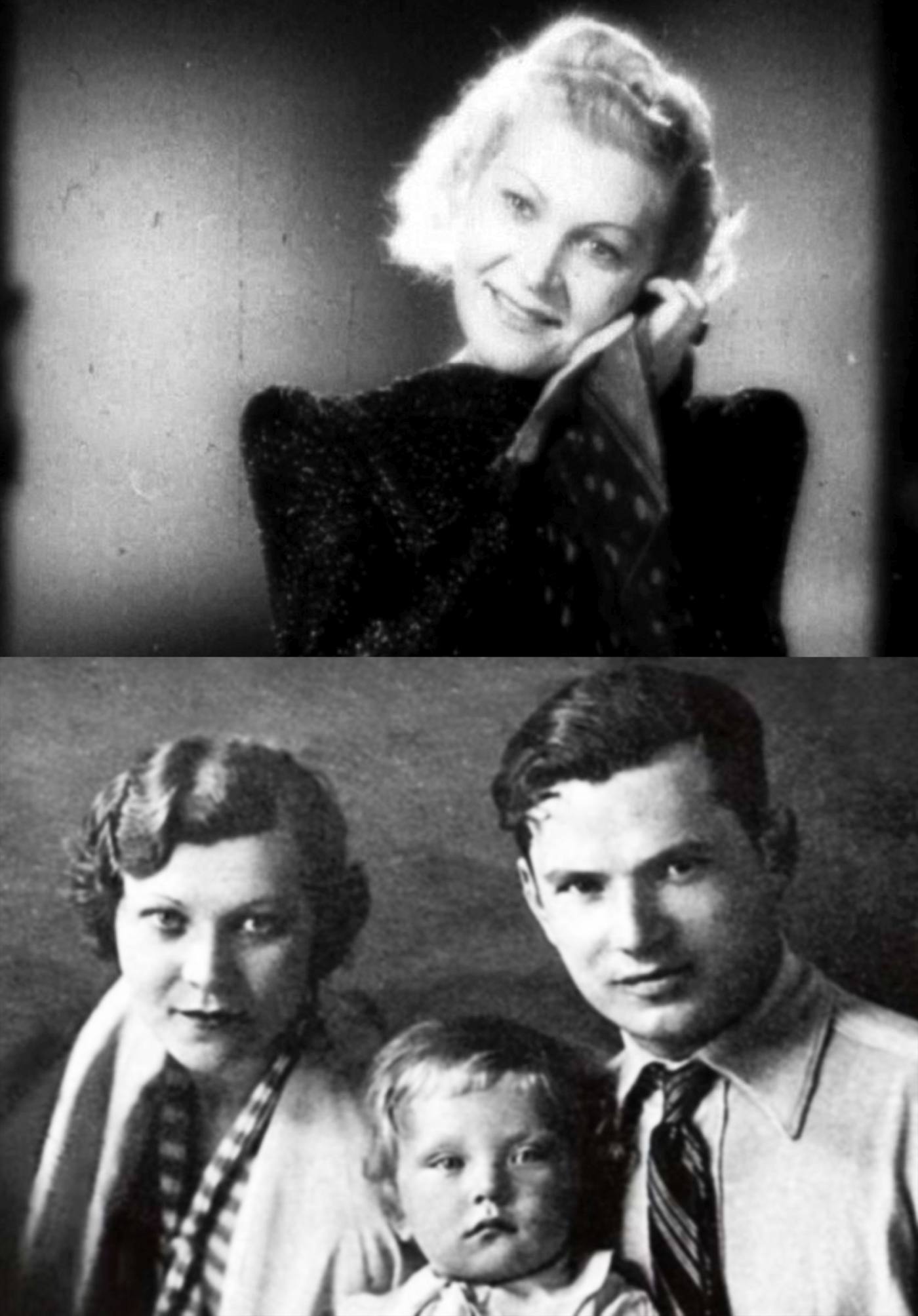

Вся семья в 1934-м.

БОГОМ ДАННЫЙ КОМЕДИАНТ

30 лет назад скончался Александр Давидович Бениаминов

_____________________________

Бениаминов — действительно артист от бога

«А еще были у нее озорная «Кукарача» (когда спустя годы оказался в Испании, весьма удивился, узнав, что «кукарача» — это таракан)»

—————————————————

Читать это удивительно, потому что в самой песне по-русски звучит: «Он сказал я кукарача, это значит — таракан.»

Шульженко мне повезло видеть и слушать в конце 40-х в моём Чкалове. /В ДК МВД им. Дзержинского/ Тогда она выступала в белой кофточке и длинной, почти до пола, прямой светлозелёной юбке. При исполнении одной из «солдатских» песен /»Давай закурим товарищ по одной …» или что-то в этом роде/ она заслужила аплодисменты уже в середине песни, когда вставила руки в карманы своей юбки, что было похоже на то, как это делают мужчины в брюках.

Мне не нужно было крутить патефон, чтобы услышать Шульженко. Целый день, особенно летом, по приёмнику можно было поймать и слушать радиомаяк, работающий для учебных полётов двух местных авиаучилищ. Там звучали все популярные песни тех лет, в том числе в исполнении К.И.