![]()

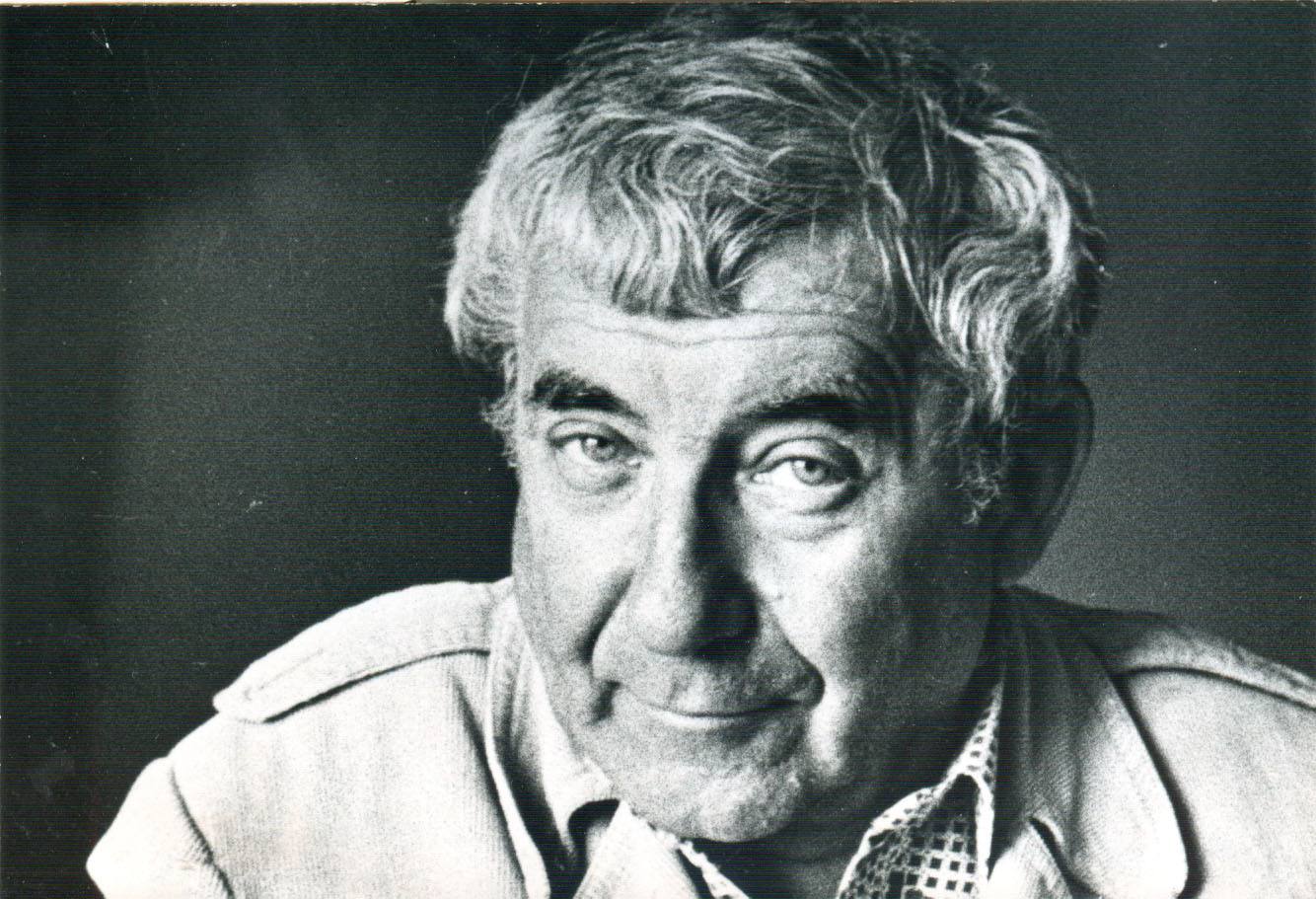

КАКОЙ это был актёрище! Какой человечище! Всё в нем поражало мощью — рост, голос, талант… «Ваше благородие, госпожа удача!» Ну почему к этому «поразительному, самобытному таланту» ты оказалась такой недоброй? Ну почему обошлась с ним так чудовищно несправедливо? Ну почему?..

Вспоминая…

Об Акимове, Богдановой-Чесноковой, Арбузове и Луспекаеве

Лев Сидоровский

16 АПРЕЛЯ

16 АПРЕЛЯ

ГЕНИАЛЬНЫЙ «ФОРМАЛИСТ»

Снова, для нового читателя, —

о Николае Павловиче Акимове,

который родился 120 лет назад,

16 апреля 1901 года

КАК журналист с Акимовым встречался я нечасто, потому что к любому человеку, который дружит с Товстоноговым, Николай Павлович относился настороженно. Впрочем, и Георгий Александрович, в свою очередь, подобной ревности тоже лишен не был. Друг друга они не то чтобы не любили, но каждый из них творческий метод другого не признавал. И на спектакли друг к другу не ходили — по внутреннему джентльменскому соглашению. А вот ленинградский зритель той поры (второй половины 50-х — 60-х) и БДТ, и «Комедию» обожал.

Вот и мне грели душу не только элегантные и ироничные «акимовские» спектакли, не только их прямо-таки невероятное, именно «акимовское», сценическое оформление, но и к ним фирменные, опять-таки «чисто акимовские», развешанные по всему городу афиши, а в самом театре — такие же красочные программки, которые, знаю, очень многие коллекционировали…

И внешность его, как только увидел Николая Павловича вблизи, впечатлила: невысокий, худенький, а голова большая; в огромных голубых глазах — и ирония, и острый ум (когда гневался, глаза становились прозрачными и «стеклянели»), остренький нос… Евгений Шварц писал о нем: «Вихри энергии заключает в себе субтильная его фигурка…»

Да, собеседника этот человек захватывал мгновенно…

* * *

КАК и Товстоногов, он не был коренным питерцем, но оба стали символами подлинной ленинградско-петербургской культуры… Место его рождения, Харьков, — лишь просто факт биографии, не более того. В 1910-м отец, железнодорожный служащий, получил назначение в Царское Село, а спустя четыре года семью принял Петербург, и сын в «Вечерних классах Общества поощрения художеств» начал учиться у Николая Рериха изобразительному искусству. Потом — частная студия Зейденберга. Затем — «Новая художественная мастерская», ВХУТЕМАС, где Александр Яковлев, Василий Шухаев и Мстислав Добужинский его наставниками оказались совсем не случайно: ведь именно их работы когда-то поразили гимназиста на выставке объединения «Мир искусства». Разыскав этих кудесников и разделив их преклонение перед эпохой Возрождения, три года здесь старался постичь вершины мастерства…

К середине двадцатых годов Акимов уже не только весьма успешный книжный иллюстратор (его острый глаз и юмор, к примеру, — в осуществленных изданием «Academia» творениях Анри де Ренье, Жюля Ромено, Пьера Боста), но и самобытный театральный художник. Диапазон жанров: от цирка до мюзик-холла и героической драмы! Решения, которые принимал, всегда были остры и неожиданны.

И вот в 1932-м сам на вахтанговской сцене поставил «Гамлета». Вычитав у Шекспира, что Гамлет был «тучен и одышлив», выбрал на главную роль точно такого же по комплекции характерного актера Анатолия Горюнова (ну вспомни, дорогой читатель, начальника бумажной фабрики Глинку в старом советском фильме «Три товарища» или инженера Карасика во «Вратаре»). Скандал был громким. Позже Николай Павлович писал:

«Я был признан режиссером самыми широкими слоями критики и зрителей. Это было хорошо. Одновременно было решено, что я злейший формалист опаснейшего толка. Это было плохо. Природное упрямство заставляло меня во что бы то ни стало утвердить себя в профессии режиссера. Но ни один театр не испытывал желания видеть меня у себя в этом качестве…»

* * *

СЛАВА Богу, в Ленинградском управлении культуры смелое (а может, коварное?) начальство доверило ему погибающий театр. Там, на Невском, 56, в доме купца Елисеева, до октября 1917-го находился «Невский фарс», потом — «Музыкальная комедия», а с 1929-го — Театр сатиры под руководством Давида Гутмана, к созданию которого герой моего повествования тоже имел отношение. В 1931-м коллектив стал именоваться Театром сатиры и комедии, потом — просто комедии, но дела шли всё хуже и хуже, пока в 1935-м не встал вопрос о закрытии. И тогда как — акт отчаяния — бразды правления там передали Акимову, который, в свою очередь, совершил чудо.

Да, буквально за год Николай Павлович выстроил театр, в который зритель стал ломиться, причем театр настолько оригинальный, что даже — вопреки нормам русского языка — само слово «Комедия» в его названии справедливо стало писаться с заглавной буквы. Эта акимовская «К» украсила и крышу здания на Невском, и афиши, и программки, которые теперь уже являлись неотъемлемой художественной частью спектакля, его не только рекламной, но и изобразительной информацией. А всевозможные выставки в театральном фойе раскрывали тайны создания той или иной постановки. Причем часто к некоторым премьерам даже издавали брошюры с текстом пьесы, статьями режиссера, художника, переводчика, эскизами костюмов и декораций, фотографиями актеров. А они — приглашенные Акимовым — Александр Бениаминов, Лидия Сухаревская, Борис Тенин, Ирина Зарубина, Сергей Филиппов, Елена Юнгер, Татьяна Чокой, Глеб Флоринский и многие другие были сколь молоды, столь и талантливы!

Творческий альянс (к тому же окрашенный огромными личными симпатиями) с великолепным переводчиком Михаилом Лозинским помог режиссеру подарить нам не только ранее не переведенные пьесы, но и заново открыть уже известные: «Собаку на сене» и «Валенсианскую вдову» Лопе де Вега, «Школу злословия» Шеридана, шекспировскую «Двенадцатую ночь». А нежная дружба худрука с Евгением Шварцем подарила нам воистину великий спектакль «Тень» (ставший для этого театра как бы своей «Чайкой»), а потом — «Дракона» и «Обыкновенное чудо». Причем как художник Акимов всякий раз придумывал на сцене такую невероятную конструкцию, такое гротесковое трехмерное пространство, которое полностью соответствовало его желанию выявить в форме суть спектакля. Говорил: «В театре всё должно быть не правдоподобным, а преувеличенным».

* * *

КОГДА грянула Великая Отечественная, они уже в августе сыграли сатирическое обозрение «Под липами Берлина», срочно написанное Зощенко и Шварцем, а потом, уже в блокаду, — «Питомцев славы». Оказавшись в эвакуации, свою марку продолжали держать высоко: в частности, шварцевско-акимовский «Дракон» стал мощнейшим ударом по фашизму.

Наконец возвратились на невский берег, и Акимов продолжил свои поиски. Однако работа в комедийном жанре у нас после войны всё больше стала напоминать езду на велосипеде по минному полю. Когда Николай Павлович ставил современные комедии, граничащие с сатирой — обвиняли в «искажении советской действительности». Трактовок классики тоже не прощали. Когда создавал изящнейшие спектакли по легковесным водевилям — били за «развлекательство» и «потакание нетребовательным вкусам отсталой части зрителей». Гром грянул в 1949-м, когда «партия и правительство» боролись с космополитизмом: обвиненный в ориентации на «низкопробный западный репертуар» (это — про пьесы Шоу, Мюссе, Лабиша!), «формалист» Акимов из своего театра был изгнан… Лишь спустя два года назначили главрежем в Театр имени Ленсовета, который до этого влачил жалкое существование, но после акимовских спектаклей «Тени» (по Салтыкову-Щедрину) и «Дело» (по Сухово-Кабылину) восстал, как птица Феникс, из пепла… Под крышу своего дома на Невском (увы, растерявшего все былые достоинства) Николая Павловича в 1955-м возвратила хрущевская «оттепель».

* * *

ВЕРНУВШИСЬ, ни актера Ханзеля, ни завлита Шувалову, которые прежде немало постарались, чтоб «сожрать» худрука, не уволил. Разводил руками: «Шувалова — это дракон, у которого взяли напрокат ядовитые зубы и забыли вернуть». Воспитанный по-старомодному, женщине при встрече непременно целовал руку. Но всегда знакомых дам, которые посещали его театр, предупреждал: «Не сердитесь, но в присутствии Шуваловой я вам рук не поцелую, чтобы не целовать и ей».

О его остроумии, смелости и независимости от любого начальства ходили легенды. Например, Акимова долго уговаривали вступить в партию — в ту самую, которая, известно, была «умом, честью и совестью» эпохи. Причем все эти качества напрочь отсутствовали у человека, возглавлявшего в театре партбюро. И однажды в Смольном, когда Николая Павловича буквально взяли за горло: «Надо вступать!», ответил: «В одну партию с моим парторгом?! Ни за что!»

Вот несколько других его экспромтов:

«Когда вешаешь плакат “Дорогу молодёжи!”, старайся расположить его вдоль дороги, а не поперёк».

О МХАТе:

«Театру, достигшему совершенства, уже ничем нельзя помочь!»

Правило хорошего тона:

«Если ты ставишь скучные спектакли, будь человеком и печатай на обороте программок кроссворды».

«Я думаю, что… юмор — первый признак человечности. Ни один общеизвестный крупный негодяй не обладал чувством юмора. Однако из этого нельзя сразу сделать вывод, что каждый, лишенный чувства юмора, — негодяй. Он должен ещё это доказать».

«Не надо обладать эрудицией Сальери, чтобы возненавидеть и даже отравить Моцарта. Это доступно и тем критикам, которые не знают ни алгебры, ни гармонии».

«Очень обидно в ночь на Новый год класть себе самому подарок под подушку. Хочется, чтобы это сделали другие, по своей инициативе. Хлопочущие о хорошей рецензии, по-видимому, думают иначе».

«Чтобы заклеймить негодяя, надо еще выяснить, есть ли на нем место, свободное от клейма».

Его день рождения, 16 апреля, театр всегда отмечал «капустником». (Увы, лишь ныне из-за проклятого коронавируса эту традицию впервые пришлось нарушить). В 1963-м спектакль «Дракон» (там в образе Бургомистра обком вдруг увидел намек на Хрущева) был из репертуара снят, и Николай Павлович очень радовался, когда участники тогдашнего «капустника» на мелодию популярной, «задорной», довоенной песни («Потому что у нас // Каждый молод сейчас // В нашей юной, прекрасной стране!») выдали: «Почему наш «Дракон» // Вдруг попал под закон? // Не пойму, расскажите вы мне. // Потому что у нас // Нет Драконов сейчас, // В нашей юной прекрасной стране!»

А вообще-то запрещение «Дракона» далось ему очень тяжело. И хотя «Дон Жуан», «Дело», «Свадьба Кречинского» успех имели бешеный, он тосковал. Когда после очередного инфаркта врачи запретили курить, поздно работать и прочее, Николай Павлович — не только большой трудяга, но и эпикуреец — вздохнул: «Если нельзя рисовать, работать, курить и любить, — зачем мне эта жизнь?»

* * *

ЕГО не стало в ночь на 6 сентября 1968 года во время московских гастролей. И утром Товстоногов перед репетицией сказал своим актерам: «Встаньте. Скончался Николай Павлович Акимов. Это огромная потеря. Почтим его память молчанием».

А сам Николай Павлович, казалось, даже в смерти сумел сохранить чувство юмора. Когда с ним прощались в его театре, репертуарный щит, что на Невском проспекте, извещал прохожих: «В связи с кончиной народного артиста СССР Н.П. Акимова спектакль «Ничего не случилось» отменяется»…

Проходят годы, а мне никак не позабыть песенку на популярную таривердиевскую мелодию, которой Леонид Леонидов, Лев Милиндер и Валерий Никитенко всякий раз завершали очередной «акимовский капустник»:

Нельзя прожить без радости живой,

Без юмора, душе необходимого.

Как часто не хватает нам порой

Акимова, Акимова, Акимова…

Да, очень не хватает…

Зато как справедливо, что и театр Товстоногова, и театр Акимова теперь носят имена своих создателей…

* * *

17 АПРЕЛЯ

«ЧАСТИЦА ЧЁРТА В НАС!..»

38 лет назад не стало

народной артистки России

Гликерии Васильевны Богдановой-Чесноковой

ЗРИТЕЛИ её обожали. Например, когда в оперетте Андрея Петрова «Мы хотим танцевать» её героиня, старейшая актриса театра оперетты Матильда Ивановна Волна-Задунайская, объявившая коллегам о своём «тройном юбилее» («Шестьдесят лет на сцене, пятьдесят — в профсоюзе и сорок — со дня рождения»), выдавала в искромётном танце кальмановский шедевр: «Частица чёрта в нас!», зал от хохота стонал. Да, уж в самой-то Гликерии Васильевне «частица чёрта» была в избытке…

Она говорила, что «вышла из сибирских казаков», и что «вся в бабушку», которая на селе запросто разнимала дерущихся мужиков. Росла такой же крупной, энергичной и смешливой. С таким же большим, «очаровательным» носиком. Тоже пела, плясала. В тринадцать лет пристроилась к вооружённому отряду с Выборгской стороны, чтобы «штурмовать Зимний», но штурма не случилось. Скоро на вступительном экзамене в Школе русской драмы при «Александринке» так прочитала монолог Плюшкина, что руководитель театра Юрий Михайлович Юрьев от смеха упал со стула. Вот и оказалась Лика Богданова на одном курсе с Михаилом Царёвым, Николаем Черкасовым, Юрием Толубеевым, Николаем Симоновым… Потом на прославленной сцене поставили «Мещанина во дворянстве», и она уморительно сыграла служанку Люси.

И вдруг знаменитый украинский актёр Дмитрий Васильчиков приглашает в турне («Кисловодск, Пятигорск, Одесса, Крым…») — и стали они выступать вместе. А заодно обвенчались. Родилась Лидочка. Но, увы, произошёл семейный разрыв, и родня Дмитрия Фёдоровича возвратить дочь матери отказалась…

Вернувшись на невский берег, украсила собой местную эстраду и там же встретила замечательного комедийного актёра Семёна Чеснокова. Она — крупная, он — субтильный: на этом контрасте имели большой успех. Возникло красивое взаимное чувство, родилась Олечка…

С первых дней войны оба — в ансамбле оперетты под руководством Валерии Бронской. Тогда же Богданова-Чеснокова начала свои бесчисленные выступления перед защитниками города — на ленинградских заводах, в госпиталях, окопах, землянках, на палубах кораблей… На ладожском льду помогла спасти полуторку с людьми — и была награждена медалью «За боевые заслуги». Другую — «За оборону Ленинграда» — получила тоже по праву. Обычно воины старались артистов подкормить, но она основную часть скромного «угощенья» откладывала в судочек — для мамы и дочки. Однажды артисты не могли выбраться из Ораниенбаума целую неделю, и когда она наконец вернулась, ни доченьки, ни мамы в живых уже не было… И Сеня вскоре умер…

Так что после Победы в её жизни остался только театр. Ленинградский театр музыкальной комедии. Её блистательный буффонный талант вовсю проявился в опереттах Легара, Кальмана, Штрауса, Дунаевского, Милютина… Людям, пережившим блокаду, очень нужны были её искромётные персонажи — и Гапуся из «Свадьбы в Малиновке», и Хивря из «Сорочинской ярмарки», и Розалия из «Поцелуя Чаниты», и мадам Арно из «Фиалки Монмартра», и Парася Никаноровна из «Трембиты», и Цецилия из «Королевы чардаша», и Каролина из «Мистера Икса»… Когда спустя два года эта же самая Каролина уже в фильме «Мистер Икс» с призывным кличем: «Пелика-а-ан!» ворвалась на экран (их дуэт с Григорием Яроном был великолепен), Гликерия Богданова-Чеснокова вмиг стала кинозвездой. С этой же самой темпераментной Каролины в «Укротительнице тигров» слегка скопировала Марию Михайловну, которая мечтает сосватать свою бездарную дочурку за знаменитого мотогонщика. Похожий образ возник и в «Летучей мыши», где жена прокурора — помните? — учит дочь «стрелять глазами». Перешла на экран и галерея стареющих её примадонн: Рыкалова в «Крепостной актрисе», Придворная дама в «Каине XVIII», Актриса в «Зайчике». Из той же когорты в гайдаевской экранизации «Двенадцати стульев» Елена Станиславовна, которая, мечтательно покручивая у виска мокрым носком, затягивает: «Отцвели уж давно хризантемы в саду…» (Кстати, она и в цирке поработать успела: три сезона в дуэте с клоуном Борисом Вяткиным кувыркалась, ходила колесом, делала заднее сальто).

Но блокада, увы, не прошла даром: здоровье стремительно ухудшалось. В 1970-м упала на сцене, и её увезли по «Скорой» прямо на операционный стол. Когда выписывалась, попросила соседей по палате подойти к окну — и они увидели, как на прощание весьма преклонных лет народная артистка РСФСР исполнила шикарный батман. И потом, несмотря на все хворобы, «божественная Гликерия» всё равно продолжала радовать зрителя, до самой своей кончины — в 1983-м, 17 апреля. Да, «частица чёрта» не покинула её до самого финала…

* * *

20 АПРЕЛЯ

«ПОБОЛЬШЕ НА СЦЕНЕ ВОЛШЕБСТВА!»

Вспоминая встречу с Алексеем Арбузовым

(26 мая 1908–20 апреля 1986)

ОН ПРИГЛАСИЛ меня для разговора к себе, в «Асторию», и потом перед дверью его люксовского номера я вдруг испытал трепет: ведь все-таки с «живыми» классиками доводилось общаться не очень часто… А про Алексея Николаевича Арбузова тогда, в 1978-м, уже было точно известно: классик советской драматургии! В самом деле: каждая его пьеса была поставлена почти во всех театрах страны — в то время как десятки творений его сверстников, вошедших в драматургию тоже на рубеже 30-х, спокойно отошли в небытие. К тому же было ясно, что его произведения — на подмостках Парижа, Праги, Токио, Стамбула, других далеких мест — снискали и мировую славу. А в Великобритании театральный сезон 1976-го и вовсе проходил под именем «арбузовского»… Но самое главное: этот человек СОЗДАЛ СВОЙ ТЕАТР, непохожий ни на какой другой! Не зря же разные театральный критики, анализируя творчество Арбузова, непременно отмечали его «ощущение жизни как праздника» и вспоминали главный арбузовский девиз: «Побольше на сцене света, волшебства, радости, утешения!»

Вот и в «Жестоких играх», которые как раз тогда поставил наш БДТ (там играли совсем молоденькие Андрей Толубеев, Наташа Тенякова, Елена Попова, Наташа Данилова, Геннадий Богачев, Юрий Демич), некая юная Неля уже одним своим присутствием вынуждала посетителей заброшенной квартиры Кая (такое вот очень «арбузовское» имя героя) и его друзей быть лучше. Полный впечатлений от этой премьеры, случившейся накануне, я прежде всего спросил седого, светлоглазого человека, почему он вдруг «изменил» героям солидного возраста — например, из «Сказок старого Арбата» или «Старомодной комедии» — и поведал на сей раз о двадцатилетних. Арбузов улыбнулся:

— Вы правы, все мои последние пьесы были действительно о людях немолодых. И это, пожалуй, вполне естественно, ведь задача каждого писателя, мне кажется, — быть прежде всего биографом своего поколения. Моя работа все годы тоже строилась подобным образом, но вот в преддверии своего семидесятилетия задумался: а смог ли бы сейчас сотворить пьесу о молодых людях сегодняшнего времени? По правде говоря, опасался, хотя нынешних молодых, вроде бы, знаю, потому что у меня самого четверо детей, и у каждого из них есть друзья, с которыми дружу тоже. К тому ж — много встреч с молодыми в разных поездках… Поскольку, на мой взгляд, работа над пьесой есть процесс разгадывание определенной загадки, то поэтому, когда сочинял «Жестокие игры», старался разгадать загадку двадцатилетних. Впрочем, эта пьеса как-то продолжает то, о чем писал прежде. Ну, например, мы очень часто относимся к близким людям недостаточно внимательно, легкомысленно общаемся и с ними, и, между прочим, с самими собой, оправдывая это тем, что, мол, живем на больших скоростях, очень заняты разными важными делами. Почему-то забываем, что наша частная жизнь является вместе с тем и жизнью общества… Удалось ли разгадать молодых полностью? Вряд ли. Но пьеса сделана, и я рад, что свой солидный юбилей отметил именно таким образом…

* * *

ЕГО ДЕТСТВО и юность прошли в городе на Неве. Поскольку жили трудно (отец семью покинул, мама болела), с одиннадцати лет бродяжничал, попал в колонию «трудных» детей. И непонятно почему мечтал стать дирижером… Но однажды случайно увидел спектакль Первого передвижного театра Гайдебурова — и это все решило. Сначала был там актером, затем — режиссером «Живых газет» и руководителем театра в «Агитвагоне». Начал пробовать себя и в драматургии.

Арбузов:

— В 1930-м я написал пьесу, которая называлась «Класс» — зритель ее увидел на сцене ленинградского Красного театра, который сейчас носит имя Ленинского комсомола (Теперь «Балтийский дом» — Л.С. ). Перебрался в Москву, и скоро там комедия «Шестеро любимых» принесла первый успех. В 1938-м вместе с Плучеком и Гладковым создал «Государственную театральную московскую студию», где мы коллективно сочинили и поставили «Город на заре». Ну а в 1939-м «Таня» сделала меня знаменитым…

Да, его «Таня» на долгие годы «оккупировала» в стране все сценические площадки, всякий раз оставаясь по-своему современной и трогательной. История милой девушки с Арбата (которая ради любимого бросила мединститут, а потом, узнав, что он ее предал, умчалась на север) находила в людских душах такой отклик, что миновали десятилетия, а зрители все так же откликались на ее улыбку и боль своими улыбками, своею болью. Сам свидетельствую: так было и в пятидесятых — в столичном Театре имени Маяковского, где блистала Мария Бабанова, и в шестидесятых — здесь, в Театре имени Ленсовета, где в этой же роли нас потрясала Алиса Фрейндлих.

Арбузов:

— О чем я думал, сочиняя пьесу про Таню? О том, что, когда человек пытается отдать себя другому и при этом зачеркивает свое «я», он неизбежно приходит к жизненному краху…

Драматург сумел одарить свою Таню совсем особым, очень поэтическим видением мира. И она собой как бы открыла целую галерею дальнейших арбузовских образов, которых — вне зависимости от возраста, социального положения и пола — связывает одно замечательное качество: некая нерастраченная детскость, доверчивая наивность, трогательная житейская незащищенность, непоколебимая вера в чудо, в сказку…

Арбузов:

— Порой мне кажется, что после «Тани» я все время пишу одну и ту же пьесу, и последующие пьесы — это просто акты одной драмы, и каждая новая пьеса возникает из чего-то такого, чего я не сумел выразить полностью. Причем в этой пьесе меня больше занимает не столкновение человека с чем-то внешним, а его борьба с самим собой, которая в жизни самая трудная и самая захватывающая. Мое воображение давно уже тревожат две драматические фигуры: человек, недовольный собой, приходящий в отчаянье от собственного несовершенства, с кровью и яростью освобождающийся от рабского в своей душе; и человек, довольный собой, не видящий своей гибели, бодро и уверенно идущий к своему ничтожному концу…

Ну, конечно, ведь как раз про это было в его «Годах странствий» — вспоминаю давний спектакль Александринки, где тогда еще не зажиревший ни телом, ни душой хороший артист Игорь Горбачев передавал метания своего Ведерникова и страстно, и горестно…

Арбузов:

— В пятьдесят четвертом мы с Маргаритой Алигер, путешествуя по Сибири, на короткое время задержались в Иркутске. И там, на строительстве ГЭС, узнали о драматической истории, случившейся в этих краях. Однако большого значения услышанному факту я не придал, пьеса родилась только через пять лет. Конечно, все эти годы материал во мне, вероятно, жил, и иногда об этой истории я вспоминал, но считал, что тема — скорее для Алигер, для ее поэмы. Однако Маргарита Иосифовна поэму не написала, а я пьесу все-таки сделал…

Эту его «Иркутскую историю» я выделяю для себя особо — может, потому, что там — про родные мне с детства места. А может, просто все дело в Георгии Александровиче Товстоногове, который сумел притчу про экипаж «большого шагающего» окутать тончайшим лиризмом. К тому же Татьяна Доронина, Кирилл Лавров и Павел Луспекаев смогли взволновать зрителя намного больше, чем (я видел оба спектакля) их коллеги-вахтанговцы, коим, в первую очередь, и предназначал автор свое детище… Ну а «ленсоветовец» Игорь Владимиров порадовал интерпретацией арбузовской пьесы «Мой бедный Марат»: там Марат, Лика и Леонидик (Дмитрий Барков, Алиса Фрейндлих, Леонид Дьячков), пройдя сквозь 1942-й (ленинградская блокада!), 1946-й и 1959-й, поведали нам о любви, дружбе и подмене истинных ценностей ложными. Позднее сам Игорь Петрович вместе с Алисой Бруновной, уже на киноэкране, великолепно разыграли арбузовскую «Старомодную комедию» — историю поздней любви Мужчины и Женщины…

Беседуя с драматургом, я, в частности, припомнил ремарку, предваряющую «Старомодную комедию»: «Действие происходит в августе 1968 года на Рижском взморье». Для чего здесь точная дата? Ведь она вроде бы не имеет никакого значения. Да и в других пьесах автор скрупулезно обозначает время действия — вплоть до числа… Арбузов разъяснил:

— Мне всегда очень важно знать, где и когда происходит то, о чем пишу. Чтобы все было точно. Помнится, у одного автора герои 30 июля любовались луной, хотя по тридцатым числам, как известно, луны не бывает. Да, для меня на сцене все имеет значение: и число, и день недели (смотрю по календарю: что это было — вторник, суббота, воскресенье?). Зачем? Для полной достоверности. Если действие происходит, например, в Москве, всегда точно знаю — в каком именно доме. Вот Кай из «Жестоких игр» — он живет у Никитских ворот, против здания ТАСС, это второй дом после поворота на Малую Бронную… И квартира его — непременно на втором этаже, потому что именно тогда можно увидеть в окне листву бульвара и по-настоящему ощутить шумящий в этой листве дождь… Хорошо знаю реальное место на Ангаре, где утонул Сергей из «Иркутской истории». Знаю санаторий в Дзинтари, в котором встречаются герои «Старомодной комедии». Даже скамейка у ресторана, где объясняются Родион Николаевич и Лидия Васильевна, мне доподлинно известна… А точный арбатский адрес Тани — в Староконюшенном переулке: ведь в ее доме я сам когда-то жил…

Не мог я не полюбопытствовать и насчет каких-то странных имен его героев. К примеру: Марат, Лика, Леонидик… Алексей Николаевич развел руками:

— Ну, Марат — это имя, мне кажется, очень выражает характер героя. Оно для меня связано и с Ленинградом, и с крейсером, который защищал город в блокаду… Почему — Лика? Потому что, пожалуй, это одно из самых женственных имен. А Леонидик — это уже словотворчество, подобное уменьшение имени встречается действительно редко, но, на мой взгляд, оно тоже характеризует героя…

* * *

ЕЩЕ я узнал, что своей «болдинской осени» у Арбузова нет. Есть любимые месяцы для работы, и связаны они, как правило, с отъездом из Москвы. Дома не пишет. Весной отправляется в Ялту, а июль и август обычно проводит на Рижском взморье. В Москве же пьесу обычно только редактирует…

А с чего пьеса вообще начинается? Оказывается, с чувства беспокойства:

— Хожу и мучаюсь, стараюсь понять: чем это я охвачен? Почему так волнуюсь? И отсюда, из разгадки этой тайны, рождается сюжет…

* * *

УЖЕ прощаясь, я вспомнил про профессию дирижера, о которой Арбузов мечтал с детства. Алексей Николаевич вскинул руки в шутливом дирижерском жесте:

— И теперь убежден, что в музыке мне бы работалось вольготнее. Все-таки музыку я чувствую больше, чем слово…

Что ж, музыка Бетховена и «Песенка Миньоны», как и стихи Фета или Тютчева, — все это тоже составило его совсем особый, от всех в театре отличный, великолепный «арбузовский мир», в котором жизнь — как брызги шампанского, как праздник. Или хотя бы к празднику приближается…

Фото Льва Сидоровского

* * *

ЖИЛ СТРАСТЯМИ!

Слово о Павле Борисовиче Луспекаеве,

который родился 20 апреля 1927

КАКОЙ это был актёрище! Какой человечище! Всё в нем поражало мощью — рост, голос, талант. И, конечно, само его здоровье отсюда, из зрительного зала, тоже казалось богатырским. Увы…

В угольно-черных армянских глазах (они — от отца) сверкали молнии. Низкая, густая хрипотца речи, окрашенная легким украинским акцентом (это — от матери), завораживала. Всего-то лет пять или чуть больше успел поиграть на сцене БДТ, а как запал в наши души. Даже в души тех, кто побывал на его спектакле лишь один-единственный раз.

Мне посчастливилось: видел Луспекаева во всех его ролях.

Помню огненноволосого, какого-то взъерошенного, в кителе инженера-путейца, Черкуна из горьковских «Варваров», за внешне романтическим образом которого зияла пустота… Помню Виктора из «Иркутской истории» — беззастенчивого циника-«гегемона», тоже как бы «варвара», но уже — советской эпохи… И романтического матроса Гайдая из «Гибели эскадры» (как журналист я впервые с Луспекаевым встретился на предмет интервью в 1959-м на репетиции именно этого спектакля). И негра Галлена в «Не склонивших головы», обречённого, ожесточённого, но в то же время полного высокой доброты к людям, скованного одной цепью с другим беглецом, белым Джексоном, — это был неповторимый дуэт Луспекаева и Копеляна! И великолепного Бонара в «Четвёртом» помню. И, конечно же, — колоритнейшего Макара Нагульного в «Поднятой целине». Можно сколько угодно посмеиваться сейчас над теми, для кого когда-то главной целью стала «мировая революция», «борьба за всеобщий интернационал», но луспекаевский Нагульнов в этой своей безоглядности, истовой вере, в неприятии тех, у кого «кровЯ заржавела», был великолепен. Казалось, он заполнял собою всё пространство, весь зрительный зал…

* * *

НА БРЕГА Невы актер перебрался с днепровских круч. И, хотя рядом на прославленной сцене играли Лебедев, Доронина, Копелян, Стржельчик, Смоктуновский, Макарова, Лавров, Юрский, — он, новичок, в этом великолепном ансамбле не только не затерялся ни на миг, но сразу же в музыку «звезд» вплел свою, особую, именно луспекаевскую мелодию…

Казалось, темперамента, сил у него — на десять жизней! И мы, в зале, даже не подозревали, каких мук почти всякий раз стоил артисту выход к зрителю. За его плечами уже была большая биография: в шестнадцать лет — фронт, партизанский отряд, ранение. Потом в одном из разведывательных рейдов Паше пришлось часа четыре неподвижно пролежать на снегу, и он сильно обморозил ноги — с тех пор кровь уже не могла циркулировать нормально. Ему бы сразу как следует подлечиться, да все некогда — война! Вот и началась неизлечимая болезнь сосудов…

Категорически нельзя было курить, но — курил. Советовали не пить — смеялся. Жил широко, размашисто, СТРАСТЯМИ. (Например, во время польских гастролей БДТ отдавался любовным утехам столь бурно, что потом администрации театра пришлось оплачивать отелю стоимость вконец порушенной старинной кровати). Ноги болели нестерпимо. Врачи предложили ампутацию. По колено. Отказался. В эти дни в доме на Фонтанке репетировали «Горе от ума», и Скалозуб у него получался потрясающий. После первого прогона Товстоногов сказал: «Полностью в стиле спектакля пока только один человек — Паша». Но премьеру выпустили без Луспекаева: болезнь подступила вплотную.

* * *

И ВОТ тут мне надо вспомнить моего старого друга, замечательного художника Марка Клионского.

Была слякотная питерская зима. Клионский у себя, на Ивановской улице, лежал с температурой. Вдруг кто-то пришел в гости и в разговоре между прочим сказал, что Паша Луспекаев, блистательный артист БДТ, погибает: с ногами — беда, «почти гангрена». «Есть, говорят, одно лекарство, в Голландии, вот его название, но как достать?» — развел руками гость. Марк молча встал, оделся, взял все деньги, что были дома, и поехал в аэропорт.

В Москве разыскал представительство голландской авиакомпании — KLM, обратился к господину Бултхаузу:

— Друг умирает. Очень нужно вот это лекарство…

— Какой валютой будете платить?

— У меня в международном банке есть счет за выставку в Лондоне. Переведу.

— Хорошо. Сейчас свяжусь с Гаагой. Зайдите часа через три…

Поехал в банк, а там:

— Нет, выдать доллары не можем…

Отправился в Министерство культуры. Прорвался в кабинет Фурцевой. Рассказал о Паше. Та Луспекаева знала. Всплеснула руками:

— Чем могу помочь?!

— Екатерина Алексеевна, дайте телеграмму послу в Голландии, что лично Вам нужно это лекарство.

— Непременно. Вот — доверенность: встречайте вечером самолет, лекарство наверняка будет.

Вечером в аэропорту предупредил обо всем начальника таможни, вместе ждали лекарство, но из-за непогоды лайнер не прибыл…

Сообщил о неудаче в приемную Фурцевой. На всякий случай (уже был очень поздний вечер) позвонил господину Бултхаузу, но трубку там подняли:

— Приезжайте, лекарство вас ждет.

— Спасибо. Однако заплатить нечем: валюту банк не выдал…

— Приезжайте…

Господин Бултхауз вручил Марку коробку с драгоценным содержимым (оказывается, днем из Гааги добрался другой самолет), а Марк ему — семьдесят рублей.

— Не густо, — покачал головой представитель KLM и бросил деньги в сейф.

К ночи Марк был дома. Тут же через знакомых передал лекарство Луспекаеву. Спустя пять дней от Фурцевой с нарочным поступила точно такая же коробочка, только — с надписью: «Марку Клионскому, который умеет дружить». Она сразу тоже ушла по назначению.

А еще через месяц в его мастерскую, опираясь на палку, ввалился Павел:

— Маркуша! Дорогой! Ты же меня спас! Давай побратаемся…

Они обнялись. Павел обещал Марку больше никогда не курить, не пить. Для его болезни и то, и другое было убийственным. Но слова не сдержал…

* * *

АМПУТИРОВАЛИ обе ступни. О театре уже не могло быть и речи. Учился ходить на костылях, с палкой. Хорошо, что вспомнили про него в кино, на телевидении…

Так — в адовых физических муках — рождались и Косталмед в «Республике ШКИД», и Кожемякин, и Ноздрёв. И бесподобный Верещагин из «Белого солнца пустыни» с его грустной песней — про то, что «не везёт мне в смерти, повёзет в любви»…

Съёмки проходили под Махачкалой, в районе песчаной горы Сары-Кум. Барханы, курящиеся под порывами ветра. Никаких растений, дающих тень. От гостиницы до съёмочной площадки ни на чем не проехать: колеса вязнут в песке. Каждый день полкилометра — туда и полкилометра — обратно, черепашьим шагом, утопая в барханах. Кто-то из каскадеров смастерил для Луспекаева очень крепкую, удобную и красивую палку. На нее-то и опирался, вышагивая по пустыне, а еще — на плечо Инны, жены… После съемок всякий раз ковылял на берег Каспия, разувался, опускал ноги в воду и сидел часами: боль понемногу уходила… Иногда привязывал к тому, что осталось от ног, металлические плавники и уплывал от берега далеко-далеко…

На премьеру фильма пригласил друга, Михаила Козакова. Верещагин на экране еще не появился, но за кадром уже зазвучал мотив «госпожи удачи». Павел просиял:

— Моя темочка! Хороша?

Через несколько минут на экране крупно — ставни, и сквозь щель в них — огромный глаз Верещагина. Луспекаев восторженно, как ребенок, толкает Козакова локтем:

— Смотри, какой у него глаз!

После просмотра, на улице, зрители говорили ему добрые слова, прохожие здоровались, а он ликовал:

— УзнаЮт! Все узнаЮт!

Козаков за друга радовался:

— Теперь тебя уже никогда не забудут. Журналисты станут брать интервью, фотографы замучают вспышками. Привыкай!..

Но ни проинтервьюировать, ни сфотографировать Павла толком так и не успели. Жить ему оставалось всего один месяц…

«Не везёт мне в смерти, повезёт в любви…» Оказалось: спел это — и про себя…

* * *

В СМЕРТИ ему действительно не повезло: умер слишком рано, не дожив двух дней до сорока трех лет. Тогда снимался у Козакова в многосерийном телесериале «Вся королевская рать». Семнадцатого апреля занят не был и в час дня позвонил Козакову из своего номера в гостинице «Минск»:

— Сижу, скучаю. У тебя какая сцена? С Ефремовым? Ну ладно, а завтра мой черёд…

Через два часа кто-то пришел на съемочную площадку и сказал, что Паша умер от разрыва сердечной аорты…

В Ленинграде ни в БДТ, ни во Дворце искусств места для прощания с покойным, увы, не нашлось… Спасибо ленфильмовцам: в последний раз приютили Павла Борисовича…

«Не везёт мне в смерти, повезёт в любви…» А вот в нашей любви ему повезло: сколько лет минуло, но созданное Луспекаевым ощущается всё острее, всё пронзительнее…

* * *

ОН НЕ УСПЕЛ сыграть Бориса Годунова. Он не успел сыграть Отелло — об этом очень мечтал Товстоногов. Спустя время, вспоминая замечательного артиста, Георгий Александрович писал: «Только потеряв его, мы поняли, каким поразительным, самобытным талантом был Павел Борисович Луспекаев. Он принадлежит к разряду НЕЗАМЕНИМЫХ. Его место в театре и по сей день вакантно. Его будет не хватать всегда…»

В фильме «Вся королевская рать» роль Вилли Старка прекрасно сыграл Георгий Жжёнов. И тем не менее: те, кто видел сохранившиеся на кинопленке разрозненные сцены со Старком-Луспекаевым, говорят, что это — несравнимо.

«Ваше благородие, госпожа удача!» Ну почему к этому «поразительному, самобытному таланту» ты оказалась такой недоброй? Ну почему обошлась с ним так чудовищно несправедливо? Ну почему?..