![]()

28 декабря 1979 года сердце Юрия Владимировича остановилось… Прощание было во Дворце искусств, где, несмотря на предновогодье, людей собралось видимо-невидимо. Однако худрука Горбачёва, когда тот хотел возложить цветы, вдова остановила: «Игорь Олегович, простите, но покойный просил вас к гробу не подходить»…

Вспоминая…

О Юрии Толубееве, Маресьеве и Полевом, о радио ленинградской блокады

Лев Сидоровский

1 МАЯ

1 МАЯ

«ЖИТЬ — СТРАСТНО!»

115 лет назад, 1 мая 1906 года,

родился Юрий Владимирович Толубеев

В НАЧАЛЕ осени 1976 года, дорогой читатель, начав — под водительством редактора Геннадия Селезнёва (будущего спикера Госдумы) загодя подготовку к очередному круглому юбилею родного государства, в газете «Смена», где я тогда работал, провозгласили этакий «китайский» лозунг: «К 60-летию Октября — 60 ударных полос!». То есть уже с сентября 1976-го до ноября 1977-го, каждую неделю, по воскресеньям, стали выпускать страницу, посвящённую тому или иному аспекту жизни страны Советов. К столь важной работе были допущены в основном лучшие «перья». Мне, например, доверили пять полос, в том числе — про советскую кинематографию.

Что ж, полоска получилась. Было там и вступительное лирико-публицистическое эссе; и большая беседа со старейшиной отечественной кинематографии Иосифом Ефимовичем Хейфицем (в ту пору — единственным в Питере киношником — Героем Соцтруда), создателем «Депутата Балтики» и «Члена правительства»; и репортаж с «Ленфильма», и ещё кое-что… И всё это — в обрамлении киноленты, на которой — кадры из «Чапаева», «Ленина в Октябре», «Ленина в 1918 году», «Депутата Балтики», «Члена правительства», «Коммуниста», «Председателя»…

В ту субботу я как раз дежурил по номеру, всё шло, как по маслу, и вдруг — звонок из обкома: «Сегодня на Ижорском заводе первый в Ленинграде просмотр фильма «Повесть о коммунисте», посвящённого Леониду Ильичу Брежневу. Вся первая страница «Смены» должна быть отдана этому событию».

Срочно связался по телефону с парткомом на Ижорском, взял все необходимые данные. Договорился с каким-то старичком-передовиком и какой-то юной комсомолочкой, тоже передовичкой: мол, сделаю от их имени на фильм «отклик». Что следовало говорить о том «шедевре советской кинематографии», было давно известно из «Правды». Кинокадр с физиономией генсека в редакции, естественно, имелся. В общем, со столь «ответственным» заданием справился в одиночку и быстро. Селезнёв был доволен: на первой полосе — Брежнев, на второй — Ленин, Чапаев, депутат Балтики профессор Полежаев…

Назавтра возвращается Геннадий Николаевич из Смольного темнее тучи. Собрал нас в кабинете и мрачным голосом:

— Мы совершили большую политическую ошибку. Товарищ Романов сказал: «Как можно было в номере, где рассказывается о лучшем фильме современности «Повесть о коммунисте», посвящённом товарищу Леониду Ильичу Брежневу, вспоминать про каких-то чапаевых и депутатов Балтики!»

Я не удержался:

— И про какого-то Ленина в каком-то Октябре…

Селезнёв вскипел:

— Не острите, Лев Исаевич! В первую очередь, эта ошибка — ваша! И вы за неё ответите…

* * *

К ТОМУ ЖЕ одновременно с шестьюдесятью «ударными» полосами на страницах «Смены» тогда ж, в сентябре 1976-го, возникла другая постоянная рубрика: «Октябрь в моей судьбе». И вот теперь, сразу после вышеописанного «прокола с кино», Селезнёв поручил мне, дабы «искупил свою вину», срочно подготовить на эту тему беседу «с каким-нибудь знаменитым деятелем искусства». Я выбрал замечательного актёра из Александринки (тогда — Ленинградского академического театра драмы, носящего имя Пушкина и переживавшего далеко не лучшую свою пору), «народного СССР», лауреата Ленинской и Государственных премий, председателя Ленинградского отделения Всероссийского театрального общества, недавно заодно ставшего Героем Социалистического Труда, Юрия Владимировича Толубеева.

* * *

И ВОТ — колоритный, могучий хозяин квартиры, что — на Суворовском проспекте, которого со студенчества помню на сцене Александринки — как гоголевского Городничего, шекспировского Полония, чеховского Сорина, Вожака из «Оптимистической комедии» Вишневского (которым любовался, кстати, аж из Царской ложи, куда меня «по блату» пристроил молоденький Игорь Горбачёв) и Вилли Ломена из «Смерти коммивояжёра» Артура Миллера… А на киноэкране он среди прочих — Санчо Панса, а на телевизионном — Собакевич и Иван Никифорович…

«Для разогрева» рассказал артисту, как три дня назад в Смольном Романов «грудью закрыл» Брежнева от «Ленина в Октябре», назвав сменовскую полосу «политической ошибкой», с чем редактор согласился, а Юрий Владимирович — в ответ своим, наверное, только одному ему принадлежащим, таким невероятно густым, органным голосом: «И-ди-о-ты!» И через паузу: «Вроде нашего Игоря Олеговича…» Причину такого нелестного сравнения с давним моим знакомцем — худруком Горбачёвым я сразу выяснить не решился.

Между тем, узнав, о чём нам предстоит разговаривать, Толубеев задумчиво молвил:

— «Октябрь в моей судьбе»… А ведь, если мысленно вспомнить основные роли, сыгранные на сцене и экране за полвека, то тема революции в моей судьбе окажется весьма существенной. И при этом совсем не обязательно, чтобы мой герой непременно штурмовал Зимний или бился с Деникиным (хотя довелось играть и в таких пьесах), важно, чтобы человек, от имени которого я обращаюсь к зрителю, в своем деле, в свою эпоху утверждал священные революционные идеалы. Именно это чувство было в моём сердце, когда, скажем, исполнял роль командира Сафонова в симоновских «Русских людях». Был там такой эпизод. Сафонов выхватывает из рук адъютанта список убитых однополчан, смотрит в него невидящими глазами и медленно, тяжело говорит: «… Очень жить хочу я, долго жить. До тех пор жить, пока я последнего из них, которые это сделали, мёртвым не увижу. Самого последнего и мёртвым. Вот здесь вот, под ногами у меня!» И в этот момент мне казалось: Сафонов олицетворял миллионы патриотов, присягавших Родине на верность… Кстати, утверждать на сцене идеалы революции можно ведь не только в так называемых «положительных» ролях. Всё зависит от активной гражданской позиции актера. Да, я любил своего Сафонова, да, мне был дорог Колесников в «Нашествии», но, всей душой ненавидя, допустим, Вожака из «Оптимистической трагедии», обнажая суть этого убийцы и труса, демагога и предателя, развенчивая его перед зрителем, я (мне хочется в это верить) тоже нёс в зал свою революционную тему…

Тут я встрял в его монолог: мол, хорошо, что у моего собеседника есть театр, который чуть ли не каждый вечер позволяет ему нести зрителю свою тему, говорить со зрителем публично.

Толубеев согласился:

— Да, я люблю его за это чудо. За чудо, которое позволяет мне, актеру, вылепить образ другого человека, часто очень далёкого от меня, живущего совсем в другую эпоху. И сделать этого человека интересным, нужным, необходимым зрителю. Я люблю театр за волнение зала, которым дорожу безмерно… Всякий раз, выходя на сцену, встречаясь со зрителем лицом к лицу, чувствую: эта, сегодняшняя встреча на вчерашнюю непохожа, потому что в неё незримо уже вошёл день нынешний с его неповторимыми делами и заботами. И зритель сегодня тоже, конечно, другой, но силой своего искусства я снова должен заставить его размышлять и смеяться, любить и ненавидеть. И чтобы волнующий акт общения и взаимопонимания свершился, чтобы праздник искусства состоялся, я, актёр, должен быть не только во всеоружии профессионального умения — этого ещё мало: необходимо, чтобы я был на уровне современных представлений о мире, чтобы по всей сути своей являлся современником своего зрителя, жил его радостями и тревогами…

— А когда театр впервые стал вам необходим?

— Да вскоре же после революции, в ту мрачную пору, когда парторг бывшего завода Сан-Галли, мой дружок Костя Кочергин, зная, что я остался в доме за кормильца, устроил приятеля чернорабочим. И вот там, на Лиговке, на заводе Сан-Галли, я оказался рядом с кадровыми питерскими рабочими… И тогда же, очень редко выбираясь в театр, очень горячо его полюбил…

* * *

К ТОМУ ВРЕМЕНИ он уже окончил 103-ю Советскую единую трудовую школу и, став рабочим, скоро одновременно начал учиться в Техникуме сценических искусств. А потом, уже со второго курса, играл на профессиональной сцене. Сначала — в Экспериментальном театре Всеволодского-Гернгросса. Потом — в Театре стажёров. Затем — в Театре актёрского мастерства, которым руководил Леонид Сергеевич Вивьен (кстати, его педагог). Далее — год в Самарском краевом драмтеатре, после чего опять у невских вод — в Ленинградском окружном театре Красной Армии. Тогда же его впервые пригласили сниматься в кино…

* * *

И ТЕПЕРЬ мы вместе вспоминали его фильмы…

Вот — «Человек с ружьём», исполненный «музыки революции»: тяжёлый ход броневиков, марш красногвардейских колонн, движение огромных масс, проснувшихся для творчества истории. И из этого потока, из моря бушлатов вырывается один, лишь на мгновение, чтобы сейчас же слиться с ними, — революционный матрос Юрия Толубеева. Потом в одной из комнат Смольного, где судят солдата, заподозренного в том, что тот — провокатор, этот матрос основательно усаживается за стол, деловито, несуетно берёт документы задержанного и столь же основательно, хотя, видно, и не без труда начинает их разбирать. Он уверен в своём праве судить и выносить приговор от имени народа, так как он сам — народ, и от рождения наделён чувством социальной справедливости. Документ прочитан, оказался в порядке. Матрос улыбается широко и простодушно: «Недоразумение считать недоразумением»…

(Много лет спустя, в другом фильме, действие которого происходит совсем на другом конце земли и совсем в другую эпоху, другой герой Толубеева будет тоже вершить суд. Санчо Панса, верный оруженосец Дон Кихота, — на редкость «почвенный» и, вместе с тем, поэтичный, одухотворённый и практичный, мужиковатый и трогательный, подвижный увалень с живым заинтересованным взглядом и острым словом про запас, он — как сама душа народа, его ум и сила. И когда игра случая ненадолго делает его губернатором острова, он с основательностью крестьянина вдумчиво и проницательно разбирается в том, кто из его подданных прав, а кто — нет. За внешней комедийностью ситуации — серьёзная мысль о праве и возможности народа самому решать свою судьбу, мысль о силе народа. Недаром Панса взрывается злобой и яростью, когда герцогские прислужники пытаются выпроводить его из дворца. «Назад!» — рычит он и могучим движением плеч смахивает с себя их руки. Этот добряк будет страшен, когда пробьёт его час и пробудится в нём справедливый гнев, но будет мудр и нетороплив, когда придёт его время творить справедливое дело).

А в фильме «Яков Свердлов» Толубеев — железнодорожник, который рассказывает председателю ВЦИК о неполадках на транспорте… А в «Дне первом» — ломовой извозчик, едущий за оружием для революции. Этот неторопливый гигант с окладистой бородой и большими сильными руками, когда начался бой на мосту, в стороне не остался. Вот он подхватил раненого, вот подцепил врага каким-то крюком, одолел и, по-хозяйски спрятав крюк за пазуху, принялся мост сводить. И тут — вражеская пуля. «Что с тобой?» — подбегает к нему товарищ. «Не видишь, дурак, убили!» — в словах горечь и даже досада на то, что случилось это так рано, в «день первый»: дело не закончено, а жизни больше нет… А в «Выборгской стороне» он — Егор Бугай, часто возникающий рядом с легендарным Максимом, и для него революция тоже стала кровным делом, хотя в его поведении ещё много наивного простодушия. И когда Егор отдаёт свой хлеб Евдокии, которую только что судили за участие в разгроме винного склада (ей грозил расстрел, но народ рассудил иначе: люди поняли, что голодная женщина, мать голодных детей, просто потеряла голову), он тут же смущённо прячется за спины окружающих…

* * *

НАВЕРНОЕ, именно от этих «р-р-революционных» героев, пытавшихся вершить великое дело социальной справедливости, повели на экране родословную другие его персонажи — хозяйственные и партийные руководители: директор завода Ерёмин в «Простых людях», генерал Пашков в «Чести товарища», Сергей Константинович в «Меченом атоме», начальник строительства Кондриков в «Пятой четверти»… При всём различии драматургического материала и задач, стоявших перед актёром, в этих образах, чаще всего эпизодических, есть и общее, что внёс в них исполнитель. Эту общую черту можно назвать «социальным достоинством». Они — руководители ПО НРАВСТВЕННОМУ ПРАВУ: это ощущение вселяет в нас и ровная уверенность характерного толубеевского голоса, и размеренная неторопливость движений, и речь, которая свидетельствует о внутреннем спокойствии и продуманности всего, о чём он говорит.

Так — и на экране, и на сцене. Юрий Владимирович вспомнил начальника строительства крупнейшей ГЭС Литвинова из спектакля «На диком бреге» по роману Бориса Полевого:

— Конечно, с руководителями подобного масштаба мне встречаться доводилось, но знаете, что тут я искал в первую очередь? Искал истоки характера, обстоятельства, в которых он сформировался. И, проследив внимательно жизненный путь своего героя, я определил главное — его внутренний стержень: на первую в своей жизни стройку этот человек пришёл рабочим. Став начальником крупнейшего строительства, решая государственные вопросы, Литвинов тем не менее во всех ситуациях сохраняет по-рабочему четкие представления о долге. Решения, которые он принимает, всегда ясны и недвусмысленны. В обращении с подчинёнными начальник прост и сердечен… Поняв все это, я почувствовал, что роль «пошла»… Кстати, если отдаёшь своему герою всё напряжение мозга, все душевные силы, то непременно в ответ что-то берёшь и от него. Хорошая роль актёра воспитывает. Допустим, играя Литвинова, я заново, еще отчетливее понимал, откуда у нас хватило сил построить Днепрогэс и Магнитку, одолеть гитлеровские банды, восстановить разрушенное войной хозяйство, поднять гиганты на Ангаре и Енисее, вырваться в космос… И сам начинал чувствовать — ну, что ли, немножко как Литвинов… Если герой тебе дорог, если ты разделяешь его позицию, то зрительный зал твою искренность ощутит непременно. Нельзя со сцены утверждать одно, а самому жить по иным законам, искусство этого никогда не прощало — ни прежде, ни тем более, сейчас…

А ведь сходными чертами наделял Толубеев и тех своих персонажей, которые вовсе не ходят «в командирах». У него и рядовой остаётся авторитетом для окружающих именно в силу этих же, полученных от исполнителя черт. Ну, вспомни, дорогой читатель, например, авиамеханика Кузьмича из фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика», который, потеряв на фронте сына, по-отцовски печётся о трёх молодых ребятах — экипаже боевого самолёта. Как, то и дело ворча, их любит. Вот и, узнав об их гибели, последний раз, словно прощаясь, посмотрел в небо, и, тяжело сутулясь, пошёл от нас, вглубь экрана, неся в себе это новое горе…

* * *

САМ Толубеев тоже любил поворчать. Помню, возмущался:

— Нынешняя мода на сцене неслышно, небрежно бросить фразу мне неприятна и непонятна. Дикция — это вежливость актёра, он обязан быть слышим, понятен — иначе всё его «правдоподобие», вся трактовка роли, пластика образа теряют смысл. Особенно меня подобная мода тревожит в молодых, которые подчас общаются между собой на сцене по принципу «простенько и со вкусом». На сцене, как и вообще в искусстве, нужно жить активно, наполненно, страстно, убеждённо. Этому учил меня Леонид Сергеевич Вивьен. А Вивьена — Давыдов. А Давыдова — Щепкин, в образе которого, кстати, в фильме «Белинский», мне тоже выпала судьба предстать… Именно так жили в искусстве великолепные актёры Николай Константинович Черкасов, Николай Константинович Симонов, Владимир Иванович Честноков… В любой роли, как бы мала она ни была, эти мастера стремились страстно говорить о том, что для людей тогда было чрезвычайно важно, что их радовало и беспокоило. И это были глубоко современные актёры. Для меня современность театра, современность постановки заключается не в сугубо формальных находках, не во внешних приметах, а в глубоком раскрытии внутреннего содержания пьесы. В том, как театр слышит своё время…

* * *

САМ он был, конечно, Мастером Высокого Класса, что признавалось не только в нашей стране. Недаром же ещё в 1961-м великий Жан Марэ, когда под крышей ленинградского Дома кино встречался с театральной общественностью, увидев входящего в зал Толубеева, мигом перемахнул через стол президиума и плавно, с полупоклоном, перед Юрием Владимировичем приземлился: «Моё почтение, мсье! Вы — замечательный актёр!»

А народный артист России Валерий Баринов, которому посчастливилось несколько лет рядом с Толубеевым работать в Александринке, вспоминал:

— Как-то закончилась репетиция спектакля «На дне». Вдруг слышу по репродуктору голос помрежа: «Молодой артист Баринов, зайдите в гримёрную к народному артисту СССР Юрию Владимировичу Толубееву». Ну, думаю, кранты, сейчас получу своё… Вошёл к нему на полусогнутых, а мэтр: «Вроде хорошо сегодня прошло. Но там у Горького в одной фразе стояла запятая… А тебя куда черти несут?» И только тут я понял, что должен был на эту запятую отреагировать, обыграть её…

* * *

НО ГЛАВНОЕ, что тогда, в 1977-м, Юрия Владимировича действительно волновало, — это была всё-таки совсем не «революция», не «Октябрь в моей судьбе», а тоска по классике, которую ставить в его театре перестали. Да, в театре, где за тридцать с лишним лет, с 1942-го, он сыграл множество значительных ролей, в те семидесятые репертуар изменился разительно в пользу именно «показательной», зачастую откровенно ходульной советской драматургии. Играть в подобных пьесах актёр не желал. Их авторам от Толубеева доставалось крепко: по поводу этих горе-творений он сочинял язвительные, даже матерные, частушки. Начались нешуточные распри с художественным руководителем Игорем Горбачёвым (так вот почему Толубеев так своеобразно отреагировал на мой рассказ!), причём уступать обе стороны не желали. В конце концов, Юрий Владимирович попросту перестал в когда-то родном театре появляться — тем более что единственный оставшийся у него любимый спектакль «Беседы с Сократом» практически уже не шёл. Даже потребовал, чтобы зарплату ему привозили домой. Когда в Ленинград прикатил с гастролями Малый театр, московские коллеги встали на сторону Толубеева. А народный артист СССР Игорь Ильинский на одной из творческих встреч поставил вопрос вообще ребром: «До каких же пор в пушкинском театре будет процветать «горбачёвщина»?»

* * *

ОБО ВСЁМ этом Юрий Владимирович под конец с грустью мне поведал, но опубликовать такое про любимца обкома партии Игоря Олеговича Горбачёва в «Смене», да ещё под рубрикой «Октябрь в моей судьбе», конечно, было нереально.

Вскоре Толубеев из театра ушёл. И стал — в глубокой депрессии и прочих хворобах — на даче хмуро доживать свой век. Но тут раздался телефонный звонок:

— Юрий Владимирович, это Товстоногов. Не хочешь сыграть на нашей сцене? Есть для тебя роль…

Они дружили с середины пятидесятых, когда молодой Товстоногов мощно поставил у пушкинцев «Оптимистическую трагедию» с потрясающим Толубеевым-Вожаком. И теперь это предложение Георгия Александровича оказалось для «пенсионера» живительнее всякого бальзама.

В общем, стал артистом БДТ. И в спектакле «Эмигрант из Брисбена» сыграл, конечно, весьма достойно. У них с Георгием Александровичем вообще возникло много совместных радужных планов.

Однако 28 декабря 1979 года сердце Юрия Владимировича остановилось…

Прощание было во Дворце искусств, где, несмотря на предновогодье, людей собралось видимо-невидимо. Однако худрука Горбачёва, когда тот хотел возложить цветы, вдова остановила: «Игорь Олегович, простите, но покойный просил вас к гробу не подходить»…

Он упокоился на «Литераторских мостках» Волкова кладбища.

А теперь там, рядом, — и сын, Андрей Юрьевич Толубеев. Тоже «народный» и тоже очень талантливый…

* * *

7 МАЯ

ТРОСТОЧКА ОТ МАРЕСЬЕВА

105 лет назад родился легендарный лётчик,

которого я однажды свёл

с воспевшим его литератором

ЛЕТОМ СОРОК ТРЕТЬЕГО, когда Орловская битва приблизилась к своему победному концу, военный корреспондент «Правды» Борис Полевой прибыл в отличившийся гвардейский истребительный полк. Тут же на аэродроме журналиста познакомили с лучшим асом полка, который только что вернулся с задания. Когда пришло время отдыха, летчик предложил товарищу из газеты переночевать в своей землянке. Вот как об этом вспоминает сам Полевой:

«Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и увидел такое, чему сам не поверил: он оставил на полу свои ноги. Безногий летчик! Летчик-истребитель! Летчик, только сегодня совершивший шесть боевых вылетов и сбивший два самолета! Это казалось невероятным…».

Об удивительной судьбе этого пилота писатель за девятнадцать дней во время Нюрнбергского процесса сотворил книгу, которую назвал несколько выспренно — «Повесть о настоящем человеке».

И вот однажды, в 1973-м, когда с той самой первой их встречи минуло почти три десятилетия, накануне очередного Дня Победы, мне захотелось «для газеты» свести вместе автора книги, которая в ту пору в нашей стране была, без преувеличения, известна каждому, и ее героя, который тоже за тридцать лет всем нам стал далеко не безразличен.

Удивительная вещь — сделать это оказалось довольно просто: я с каждым из Питера по телефону мигом обо всём договорился и примчался в Москву. А там, в то майское утро, ответственный секретарь Советского комитета ветеранов войны, кандидат исторических наук, Герой Советского Союза, гвардии майор в отставке Алексей Петрович Маресьев сразу после очного знакомства подхватил меня под руку, стремительно (хотя я чувствовал, как это ему не просто) спустился со второго этажа к красовавшейся тут же, перед дверями на Гоголевском бульваре, 24-й «Волге» («Красотищу стали выпускать на нашем Горьковском!»), вставил ключ в замок зажигания и дал газ… В общем, лихо подкатил к редакции популярнейшего, впрочем хорошо знакомого мне журнала «Юность» (в 60-е годы не раз там публиковался), где главный редактор Борис Николаевич Полевой как раз проводил заседание редколлегии. Однако, увидев Маресьева, собрание быстренько завершил, потом весело вытащил из ящика письменного стола бутылку «водочки», потом еще («Спасибо питерцу: наконец-то свёл нас, а то ведь сколько не виделись!») — и началось: «а помнишь?», похлопывание друг друга по плечу, даже слезы.

Маресьеву тогда две недели оставалось до пятидесяти семи, он был на три десятилетия моложе меня нынешнего, но в густой шевелюре не просматривалось ни одного седого волоска. На всякий случай прихватил с собой фронтовую тросточку, вырезанную каким-то местным искусником, но которой, как сказал, пользовался крайне редко.

* * *

ТУТ я включил недавно приобретённый в комиссионке старенький японский магнитофон — и они, по моему жёсткому «сценарию», стали вспоминать. Первым делом — про то, как для каждого начиналась война. Алексей Петрович закурил:

— Я был инструктором лётного Батайского училища. В то воскресное утро с приятелем Николаем Шаховым отправились из Батайска в Ростов, чтобы заказать себе гражданские костюмы. Купили в универмаге материал (то ли — коверкот, то ли — бостон), в ателье сняли с нас мерки. Только стал я расплачиваться, с улицы — женский крик: «Война!». Обернулся я, помнится, к другу: «Ну, вот, Коля, придется и нам повоевать». Быстро вернулись в полк, а там уже рассредотачивают наши самолеты…

А Борис Николаевич в тот день с женой и маленьким сыном, оказывается, собрались сходить за Волгу — было в их Калинине такое место, где люди гуляли. Вышли из дома: на улице, у репродуктора — толпа. Прислушались — и всё стало ясно. Таким образом, переключение от мирной жизни к войне произошло почти мгновенно. Через час в военном комиссариате встал на учет по своей специальности. А ведь еще утром заведовал отделом культуры в газете «Калининская правда» и был там очеркистом… Так в советской прессе появился военкор Борис Полевой. Фамилию Кампов еще перед войной один из редакторов его повести «Горячий цех», отмеченной самим Горьким, посоветовал перевести с латинского (campus — поле) на русский.

Тут мои собеседники позвонили старому другу Константину Михайловичу Симонову, поздравили с 27-летием Победы, вспомнили симоновские слова про то, что каждый из 1418-ти дней войны был «длинный». Да, длинный, но какой же из них запомнился наиболее остро? Маресьев усмехнулся:

— Один день, пожалуй, не выбрать. Никогда не забыть, например, в 1942-м, 4 апреля, когда над Демянском меня сбили. И не забуду, тоже навек, другое событие, которое случилось на несколько месяцев раньше. Свой первый воздушный бой.

Пошли они тогда на трех машинах — старший лейтенант Костыгов, младший лейтенант Демин и Маресьев — на разведку к Днепропетровску. Вдруг навстречу три «мессера». Решили вступить в бой, но фашисты столкновения избежали. Когда перед Маресьевым мелькнула вражеская машина, так захотелось немедленно ее сбить, что в спешке забыл снять с предохранителей два синхронных пулемета — те, которые стреляют через винт. Смотрит: крыльевые стреляют, а синхронные — нет. В общем, очередь ушла куда-то вверх, и всё кончилось. Выстроились клином и двинули дальше, а Маресьев про себя отчитывает механика по вооружению, который выпустил его с неисправным оружием.

— Перед заходом на посадку, по правилу, нужно всё оружие поставить на предохранитель, чтобы над аэродромом не получилось непроизвольного выстрела. Тяну ручку синхронных пулеметов, а она не тянется. Что такое?! И всё стало ясно… На земле механик спрашивает: «Как оружие?» я отвечаю, мол, всё хорошо. Стыдно было признаться в своем промахе. Проверил он боеприпасы: «А вы, что из синхронных не стреляли?» Говорю: «Не понадобилось»… Не забыть и каждый сбитый фашистский самолет…

А Полевой вдруг вспомнил свой самый последний день войны, потому что когда война формально уже закончилась, когда в Москве уже готовили салют в честь Победы, на юге Германии и в Чехословакии, в чешских Рудных горах, война еще продолжалась. Армия генерала Шернера, включавшая двенадцать дивизий и бронетанковых бригад, оружия не сложила. Наше командование, узнав, что фашисты идут к Праге, направило туда две бронетанковые армии — Рыбалко и Лелюшенко. И две стрелковые армии форсированным маршем тоже двинулись вперед. Обстановка осложнялась тем, что пражане, ожидая нашу армию, подняли восстание, к тому же, на подмогу пришла армия Власова, а им противостояли войска СС. Поэтому в Праге начались кровопролитные бои, и оттуда шли тревожные телеграммы: «Красная Армия, соверши еще одно чудо!».

— Как военный корреспондент — продолжил Полевой, — я об этом естественно узнал. Узнал и то, что с армией Лелюшенко идет мой постоянный друг и соревнователь из «Комсомолки» Сергей Крушинский. А я этот момент промазал, и тогда остался единственный шанс: найти самолет и лететь в восставшую Прагу. Мне сказали: «Ты с ума сошел! Во-первых, машина может добраться только в один конец, потому что это маленький связной самолет, бензина обратно не хватит. Во-вторых, где ты там среди боя сядешь? В-третьих, у нас вообще есть единственный самолет для офицера связи, который должен подтвердить приход войск». Я говорю: «Вот таким офицером и буду».

Короче говоря, всеми правдами и неправдами получил Полевой «добро» и полетел. Самолетик сел на Стратов-стадионе. (С тех пор Борис Николаевич официально стал на этом стадионе почетным гостем. До августа 1968-го там даже висела доска, гласящая, что, мол, здесь 9 мая 1945-го года в 6 часов 35 минут приземлился самолет с таким-то летчиком и с таким-то пассажиром). А через час в Прагу входили наши танки… Обо всем этом Полевой написал в своей последней военной корреспонденции, которая была опубликована в «Правде» 10 мая. Передавал ее по партизанской рации под грохот наших боевых машин.

* * *

Родился Маресьев в 1916-м, 20 мая, трехлетним остался без отца. Мама Екатерина Никитична, уборщица на местном деревообделочном заводе, тянула трех сыновей из последних сил. Алешу больше всего влекло высокое небо над Камышиным, что в их Саратовской губернии. После школы стал токарем по металлу в училище при лесозаводе и там же получил свое первое рабочее жалование. В 1934-м с райкомовской путевкой спешит на строительство Комсомольска-на-Амуре, здесь же впервые оказался в аэроклубе. Скоро в армии это очень пригодилось: сначала служил в 12 авиапогранотряде на Сахалине, затем оказался в Батайском авиационном училище, где в звании младшего лейтенанта встретил войну. Сначала отличился на Юго-Западном фронте, в районе Кривого Рога, а весной сорок второго оказался на Северо-Западном. На его боевом счету уже числились четыре сбитых немецких стервятника. Беда случилась 4 апреля: прикрывая наших бомбардировщиков в районе, так называемого, «Демянского котла», оказался подбит сам. Восемнадцать суток раненый в обе ноги ползком пробивался к линии фронта. Первыми его заметили отец и сын из деревни Плавни, но припрятать побоялись. Затем уже еле живого летчика обнаружили юные валдайцы Сережа Малин и Саша Вихров. Больше недели колхозники выхаживали Маресьева, потом партизанским самолетом его эвакуировали в Москву, а там из-за гангрены обе ноги пришлось ампутировать.

Толчком к возвращению Маресьева в строй послужила история про русского летчика Первой Мировой Прокофьева-Северского, который потерял правую ногу, но в небо вернулся. В советском фильме, где роль Маресьева блистательно сыграл Павел Кадочников, по идеологическим причинам вместо фамилии Прокофьева-Северского (который эмигрировал в Америку и стал авиаконструктором) названа другая — «Карпович». Еще в госпитале Алексей начал бешено тренироваться — чтобы летать с протезами. Тренировки продолжились в санатории (помните, как искрометно он танцевал с медсестричкой Зиночкой — очаровательной Людмилой Целиковской?!), после чего медкомиссия направила Алексея Петровича в Ибресенскую летную школу. И там, 20 июля 1943 года, спасая жизнь двух однополчан, сбил сразу два вражеских истребителя. Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всей 15-й Воздушной армии — вот тогда-то и «напал на его след» Полевой. В это же время Маресьев становится Героем Советского Союза. Изменив лишь одну букву в фамилии героя своего повествования (вместо МАресьев — МЕресьев), автор сделал его известным всей стране. Всего за время войны этот человек совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 вражеских машин: четыре — до ранения и семь — после.

Ко времени нашей встречи, как читатель уже помнит, Алексей Петрович был секретарем Советского комитета ветеранов войны, сам издал несколько книг, являлся Почетным гражданином некоторых городов…

* * *

Кого же из фронтовых друзей они вспоминали с особой теплотой, поздравляли с Днем Победы в первую очередь? Алексей Петрович с ответом не задумался ни на мгновение:

— Конечно, Сашку Числова! Когда после госпиталя вернулся на фронт, то очень волновался: ну кто, думал, со мной таким полетит? Ведь когда действуют в паре, то надежда друг на друга полная, ведущий и ведомый — это как щит и меч, а тут напарник — на протезах… Кто решится? Числов взял меня ведомым. Он и сейчас жив-здоров, работает в Волгограде. Вот ему первому всякий раз звоню, пишу.

Что же касается Полевого, то он из самых близких фронтовых друзей-товарищей вдруг назвал маршала Конева.

* * *

НЕВОЛЬНО возник вопрос, насколько сами традиции их комсомольской юности помогли молодым в ту войну одолеть фашизм. Маресьев так и засветился улыбкой:

— Вспоминаю Комсомольск-на-Амуре — как школу воли, упорства, мужества.

Полевой добавил:

— Как редактор «Юности», к сожалению, порой слышу от моих сверстников, что когда мы были молоды, то всё у нас было лучше и даже солнышко ярче светило. А теперь, мол, молодые отращивают длинные волосы, танцуют разные шейки и мамбы. Чепуха!.. Сейчас у «Юности» завязался своеобразный «роман» — с теми, кто строит железную дорогу Тюмень — Сургут (это было еще до эпопеи БАМа — Л. С.). Строить ее ой как не легко! Часто прилетаю на строительный участок и сажусь чуть ли не на рельсы, потому что шаг в сторону — и вертолет вязнет в болоте. И все-таки быт там складывается удивительный: например, я видел свадьбу, которая шла… по рельсам. Конечно, в резиновых сапогах можно идти и по земле, но эти люди были в праздничной обуви. А невеста, как и полагается, вся в белом. И вот жених шел по одному рельсу, невеста по другому, они держались за руки, так же — их гости, мальчики, девочки — и все это было необыкновенно трогательно…

* * *

КОЛЬ разговор зашел о детях, естественно, вспомнили и о собственных семьях. Маресьев поведал сухо:

— Моя жена, Галина Викторовна по профессии инженер-экономист. Старший, Виктор в экспериментальном цехе автозавода. Младший, Алеша в шестом классе.

Называет ли себя младший «сыном того самого Маресьева»? Алексей Петрович усмехнулся:

— Однажды — когда Лешке было еще года четыре, его кто-то на улице спрашивает: «Мальчик, как тебя зовут?» — «Алеша Маресьев». — «А кем ты будешь?» — «Юрием Гагариным».

Полевой:

— «Моего младшего тоже (как вы понимаете, не случайно) зовут Алешей. Так вот, он однажды спрашивает меня: «Папа, а кто-то из человеков может быть еще «настоящее», чем твой Мересьев?» Я расхохотался, а потом подумал: «Да сколько угодно таких! Например, Андрей Ефимович Бочкин. В одной ячейке состояли, за одной девушкой ухаживали, а потом он построил десять электростанций, есть даже фильм «Десятое море инженера Бочкина». Непременно напишу о нем книгу… Ну, и про войну не забываю: недавно закончил повесть «Полководец», посвященную маршалу Коневу, которая состоит из четырех частей. Третья называется — «896 км до Берлина». В центре Львова стоял старинный, чуть ли не средневековый витой столб, и на нем значилось сколько километров до Кракова, Вены, Рима, Парижа… Не забыли и про Берлин: 896 км. И вот, какой-то наш солдат поперек этой берлинской стрелки размашисто начертал мелом: «Ни х.., дойдем!» Конев, очень довольный надписью, говорил мне: «Отыскать бы этого солдата да наградить медалью!» Стирать надпись маршал запретил настрого.

* * *

И ВОТ я сейчас думаю… А разве нельзя назвать «настоящим человеком», допустим, Героя Советского Союза Леонида Георгиевича Белоусова, который с обеими ампутированными ногами, совершил более сорока боевых вылетов, участвовал в самых ожесточенных сражениях и лично сбил один вражеский самолет?

А разве не является таковым авиаразведчик Иван Антонович Леонов, который после ампутации левой руки вместе с лопаткой (а на самолетах тех времен левая рука выполняла только одну функцию, работала с рычагом газа) отыскал кусок алюминия, сделал наплечник, чтоб доставал до рычага с захватом на конце? Захват защелкивался на рычаге, и пилот плечом поддавал или сбрасывал газ. К сожалению, лишь в 1995-м Леонова представили к званию Героя России. И тут же к однополчанину подошел бывший командир дивизии: «Леонов, ты чего звезду России приколол? Я ж сам подписывал ходатайство о присвоении тебе звания Героя Советского Союза».

Так из-за распространенной фронтовой неразберихи на кителе у Ивана Антоновича Леонова засияли две звезды Героя.

И, наконец, разве не «настоящий человек» подполковник Королевских ВВС Дуглас Роберт Стюарт Бадер? Будучи без обеих ног, он сбил двадцать два немецких стервятника и оказался в рядах лучших британских асов того времени. В 1976-м королева Елизавета II возвела Бадера в рыцарское достоинство.

* * *

ПО случаю 85-летия нашего героя (ровно девятнадцать лет назад, день в день) 18 мая 2001-го года в Театре Российской Армии намечался торжественный вечер, но за час до начала концерта у Алексея Петровича случился роковой инфаркт. Торжественный вечер начался с минуты молчания…

И остался у меня от «Настоящего Человека» драгоценный подарок — вырезанная (может, кем-то еще на фронте? — ошалевшего от столь невероятного презента журналиста успокоил: «Не переживай, дома имею таких ещё четыре»), отмеченная неким форсом тросточка. Впрочем, зимой 2011-го она мне очень пригодилась — после того, как, благодаря нашим нерадивым коммунальщикам, я, увы, на ледяной тротуар всё-таки рухнул и сломал шейку бедра…

* * *

ГОЛОСА ИЗ БЛОКАДЫ

Их и сегодня, 7 мая, в День радио,

можно услышать, придя в Дом радио.

РАДИОЖУРНАЛИСТ Лазарь Маграчёв в блокадную пору был очень известен. Ну а потом долгие годы мне посчастливилось с Лазарем Ефимовичем дружить. Нередко заглядывал к нему в Дом радио — в том числе и для того, чтобы снова услышать «голоса из войны», которые хранились в старом шкафу. Да, здесь таились десятки, сотни коробок с магнитной плёнкой: репортаж из окопа близ Невской Дубровки и беседа с партизанами, доставившими в блокированный город продовольственный обоз, рассказ солдата Павла Чувашёва о том, как он бьет гитлеровцев, и последний приказ коменданта Берлина Вейдлинга о капитуляции фашистского логова…

Однажды я снова заглянул сюда, дабы ещё раз прикоснуться к тому времени, ещё раз ощутить дыхание тех дней. Маграчёв поставил бобину с пленкой на магнитофон, нажал кнопку и сказал:

— Оставляю тебя со своими записями наедине. Слушать это снова мне трудно…

* * *

И РАЗДАЛСЯ перестук метронома. Вот так он и стучал когда-то в репродукторах: то ровно и мерно, если всё было спокойно, то быстро и судорожно, как пульс больного, — в часы артобстрелов и воздушных тревог… А потом возникла песня про синий платочек — ещё та, довоенная: «Ты говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч…» И вдруг песню прорезал вой снарядов — в неё ворвалась война. Ворвалась и переделала песню — «Строчит пулемётчик: «За синий платочек!»…» — и это тоже донесла старая плёнка…

* * *

ЕСТЬ люди — они, может быть, вслух этого не говорят, но про себя думают: зачем прикасаться к ушедшему? Ведь салют Победы озарил небо и землю так давно, да и само время эту боль как-то отодвинуло, пригасило, так надо ли снова бередить прошлое?.. Я считаю: надо! Обязательно надо. Во имя нашего настоящего и будущего, в память о тех, кто отдал свои жизни за нашу жизнь, мы должны помнить ВСЁ, до мельчайших подробностей, до того самого мига, когда это началось…

* * *

ВОТ слышу я в кабинете Маграчёва первый репортаж фашистского радио с границы Советского Союза. Он был сделан 22 июня в 3 часа 15 минут. Подручный Геббельса кричит в микрофон: «Долой пограничные шлагбаумы! Наши части с боями прорвали рубежи и маршируют на восток!..» Наглый, хвастливый голос. Они уже держали курс на Ленинград.

В это утро наш город стал солдатом. Старая запись доносит шум вокзала, музыку духового оркестра и слова одного из тех, кто уходил на защиту Отечества:

— Мы все уверены в победе над коварным врагом! Будем же впредь без промаха бить фашистских захватчиков до полного истребления! До свидания, товарищи!

И тут же — голос Всеволода Вишневского:

— Ни шагу назад! Фронт понял это. Понял душой и русским сердцем. Бойцы остановились. Враг завяз в болотах, в лесах, ручьях — где попало. И никаких особых рубежей — есть просто наша народная воля, воля к обороне, к жизни и к победе!..

Да, сейчас я понимаю, сколь наивны слова знаменитого драматурга, который вот так пылко выдавал желаемое за действительность, и его «Ни шагу назад!» окажется бесполезным призывом до самого Сталинграда, но вот ТОГДА, в те первые часы, дни, эта страсть и вера Вишневского были людям очень необходимы…

* * *

ВСЛУШИВАЮСЬ в давнюю радиозапись, а перед глазами — ТО ВРЕМЯ: Ленинград отрезан от Большой земли; подвоз продовольствия прекратился; первое снижение нормы выдачи хлеба, второе, третье; «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам…»; топлива нет, воды нет, электроэнергии нет; все, кто может держать оружие, — на переднем крае; на заводах и фабриках — женщины и подростки. Аня Байбакова на фабрике «Пролетарская победа» № 1 шила солдатские сапоги и еще многое другое делала. Спустя годы она вспоминает:

— Ой, сколько мы этих брёвен с Невы вытащили — что-то невероятное… Ведь пятьдесят машин приходили, и мы грузили брёвна — на дзоты, на доты… Сил не было, но было упорное желание победить. Это и придавало силы… Чтобы только он не вошёл в наш город…

«Чтобы только он не вошёл в наш город…» — в этом был главный смысл той жизни и борьбы. Вслушиваюсь в голос старшего лейтенанта (к сожалению, его фамилия не сохранилась), который в декабре сорок первого по радио обращался к ленинградцам:

— Я попрошу передать всем рабочим и трудящимся, что в эти трудные дни мы — бойцы, командиры, политработники — напрягаем все силы и добьёмся того, что фашистским гадам в нашем славном городе не бывать! Похороним фашистов на подступах к Ленинграду!..

Совсем рядом с боевыми позициями, где насмерть стоял этот старший лейтенант и его бойцы, находились другие позиции — трудовые. Вспоминает мастер Кировского завода Николай Алексеевич Варламов:

— Надо сутки работать — сутки работали. Под снарядами и восстанавливали технику, потому что сразу же с боя к нам машины приходили на завод. И мы сразу их быстро восстанавливали и обратно отдавали в войсковые части. И не считались ни с часами, ни с минутами, ни с заработком. Не смотрели даже, кому сколько платят. Нет, просто — лишь бы сделать…

* * *

СНОВА голос из сорок первого, с Ленинградского фронта. Говорит старший сержант Николай Гуськов, отличившийся в последних сражениях в районе севернее Мги:

— Дорогие товарищи! Немец крепко цепляется за каждый клочок земли, но мы его всё равно вышибем. Пришла пора, мы можем и должны уничтожить фашистскую мразь. Жизни не пожалеем, а своего добьемся!..

А вот к ленинградцам обращается Пётр Харитонов, знаменитый воздушный ас, только что совершивший свой второй таран:

— Счастье и смысл жизни мы, лётчики, сейчас видим в смертельной битве с фашизмом, в его истреблении. Когда советские летчики стали таранить фашистских стервятников, Геббельс заявил по радио, что таран — это выдумка большевиков, что тарана как рассчитанно-продуманного воздушного метода боя не существует. Что можно ответить Геббельсу? «Рождённый ползать летать не может!» Но если бы этому ужу-Геббельсу удалось подняться в небо, он бы на собственной шкуре узнал, что такое советский таран…

И словно вторит пилоту из того нелегкого года мягким украинским говорком легендарный снайпер Федор Дьяченко:

— Не приходи, проклятый, на нашу землю!

… Автоматная очередь — на одном из заводов проверяют новое оружие:

— Женя, а ведь ваш автомат сейчас на весь мир разговаривает!

— Ну и что ж. Пусть все знают, что этот автомат сделан мною, ленинградской девушкой Женей Никитиной, и моими подругами. Номер автомата — 34689. Без промаха, дорогие товарищи, разите захватчика! Наверняка! В самое его проклятое сердце!

* * *

В ПЕРВУЮ блокадную весну особенно тяжело стало в городе с топливом. То есть трудно, конечно, было во всех отношениях, но если люди выдерживали и голод, и холод, и темноту, и артобстрелы, и другие неисчислимые испытания, то заводы без электроэнергии были беспомощны. А тут оказалось, что загружать топки электростанций нечем. И только к одной из них — 5-й ГЭС ежедневно подходили девяносто пять вагонов с топливом. Эти девяносто пять вагонов и давали жизнь заводам, которые ни на мгновение не имели права остановиться: там создавалось оружие, там ремонтировались танки… А топливом был торф, который измождённые наши женщины добывали в пригородных болотах. Голос одной из них — Ани Хотынцевой — сохранила магнитофонная лента:

— Работаем хорошо, дружно. Все специальности по торфу изучили: рыли канавы, строили аккумуляторы, сушили торф, штабелевали, грузили, отправляли в Ленинград. Одним словом, делаем всё, что нужно. Только вот с бригадой Лены Возинцевой не ладим, всё время дерёмся из-за процентов. Она дает 130, я — 135, она — 140, я — 150…

С Анной Григорьевной Рутковской (такая потом у Хотынцевой стала фамилия) я — как журналист — встречался: ей посчастливилось увидеть огни праздничного салюта, трудилась на фабрике «Пролетарская победа». А вот Олю Новикову, работницу типографии «Машгиз», война не пощадила. Но звонкий её голосок на плёнке сохранился:

— Здравствуйте, товарищи ленинградцы! Как вы там поживаете? Мы здесь, под Колпином, строим окопы, возводим заграждения. Сделаем всё, чтобы не пустить фашистов в родной город…

Прошло столько лет, но снова и снова врывается в нашу сегодняшнюю жизнь этот девичий вопрос: «Как вы там поживаете?..» И хорошо бы, если, услышав его, каждый из нас хоть на миг задумался: «А действительно, как я живу-поживаю? Правильно ли? Достойно ли? Не срамлю ли памяти и Оли, и всех-всех, кто составил эту страшную цифру — двадцать семь миллионов?»

* * *

И ТУТ на плёнке возник такой памятный всем блокадникам голос Ольги Берггольц, которая с легкой картавинкой читала:

«О, какая отрада,

какая великая гордость

знать, что в будущем каждому

скажешь в ответ:

«Я жила в Ленинграде

в декабре сорок первого года,

вместе с ним принимала

известия первых побед»…»

Это было в самый канун 1942-го, когда она обращалась к своим землякам:

— Ещё никогда не было в Ленинграде такой новогодней ночи, как нынешняя. Мне незачем рассказывать вам, КАКАЯ она. Каждый ленинградец знает об этом сам, каждый чувствует сейчас, вот в эту минуту, её небывалое дыхание… И всё-таки, вопреки всему, да будет в суровых наших жилищах праздник! Ведь мы встречаем тысяча девятьсот сорок второй в СВОЁМ Ленинграде — наша армия и мы вместе с ней не отдали его немцу, не дали ему вторгнуться в город. Наш город в кольце, но не в плену, не в рабстве…

Как потрясающе она говорила:

— Победа придёт, мы добьёмся её, и будет вновь в Ленинграде и тепло, и светло, и даже… весело. И, может быть, мы увидим наш сегодняшний хлебный паёк, этот бедный чёрный кусочек хлеба, в витрине какого-нибудь музея… И мы вспомним тогда наши сегодняшние — декабрьские — дни с удивлением, с уважением, с законной гордостью…

И затем, переведя дыхание, с трудом сдерживая волнение, она стала читать стихи:

«Ленинград в декабре,

Ленинград в декабре!

О, как ставенки стонут

на тёмной заре,

как угрюмо твоё ледяное жильё,

как врагами истерзано тело твоё…»

Трудные стихи. Страшные стихи… Но всё-таки какая вера и какая сила таились в хрупкой белокурой женщине, если она тогда, в самые жестокие дни, смогла сложить те самые заключительный строки: «О, какая отрада, какая великая гордость…»

* * *

КСТАТИ, Берггольц и потом, в канун каждого блокадного Новогодья, непремнно вот так же обращалась к своим сотоварищам по нелёгкой судьбе. Например, 31 декабря 1942-го:

— Наш быт, конечно, очень суров и беден, полон походных лишений и тягот. Но разве можно сравнить его с бытом декабря прошлого года? Тогда на улицах наших замерло всякое движение, исчез в городе свет, иссякла вода… А сейчас все-таки ходят трамваи — целых пять маршрутов!…

И опять были стихи, которые завершались так:

«Мы в чаянье тепла и света

глядим в грядущее в упор…

За горе, гибель и позор

врага!

За жизнь!

За власть Советов!»

А встречая 1944-й, она перед микрофоном мечтала:

— Может быть, очень скоро мы вновь придём в наш Пушкин, в наш Петергоф, в нашу Гатчину… Они выжжены, разрушены, истерзаны. Наверное, мы даже не узнаем их. Об этом даже говорить больно… Но ведь это уже реально, что мы придём туда и будем бережно их восстанавливать… Мы, начавшие сорок третий год с прорыва блокады, встречаем сорок четвёртый с твёрдой уверенностью, что в этом году блокада будет снята полностью…

Потом вновь — стихи:

«… С Новым годом, большая-большая

побеждающая Земля!»

* * *

А ВОТ — голос радиодиктора блокадной поры:

— Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся разрешил объявить с 10 июня 1942 года продажу населению по июньским продовольственным карточкам в счёт месячных норм по крупе гороха: рабочим и ИТР — 300 граммов, служащим — 200 граммов…

Когда же приблизился самый конец записи, тесный кабинет моего коллеги, казалось, содрогнулся от победных залпов, расколовших ленинградское небо в январе сорок четвертого…

* * *

ПОКИДАЯ Дом радио, я с благодарностью думал о тех, кто, как и Ольга Берггольц, как и Лазарь Маграчёв, проработали здесь всю блокаду: о Матвее Фролове, Викторе Ходоренко, Евгении Прудниковой, Николае Свиридове, Валентине Петушкове, Ирине Головань, Антонине Васильевой, Марии Петровой… Погибали их славные товарищи — от голода, от холода, от гитлеровских снарядов: Яков Бабушкин, Николай Верховский, Всеволод Римский-Корсаков, Алексей Мартынов, Владимир Волжанин, Ася Аскенадзе… Горе хватало за горло, стискивало сердце, и, простившись с другом, надо было снова находить силы, чтобы достойно продолжать свое такое нужное Ленинграду дело.

И еще я недоумевал: ну, как можно позволять всему этому богатству покоиться лишь в тиши редакционных шкафов? Наверное, — думалось мне, — давно уже пора, к примеру, той же фирме «Мелодия» записать голоса войны, голоса блокады на долгоиграющую пластинку. Чтобы каждый, вновь услышав их, ещё раз смог для себя прочувствовать, почему мы выстояли и почему победили.

С той поры немало воды утекло: и фирмы «Мелодия» давно уже нет, и наш город именуется иначе, и вообще сама страна стала другой. Ну а радио «Петербург» теперь — лишь «на третьей кнопке». Однако, слава Богу, блокадные записи Лазаря Ефимовича Маграчёва (о котором ныне, увы, мало кто помнит) там всё же хранятся…

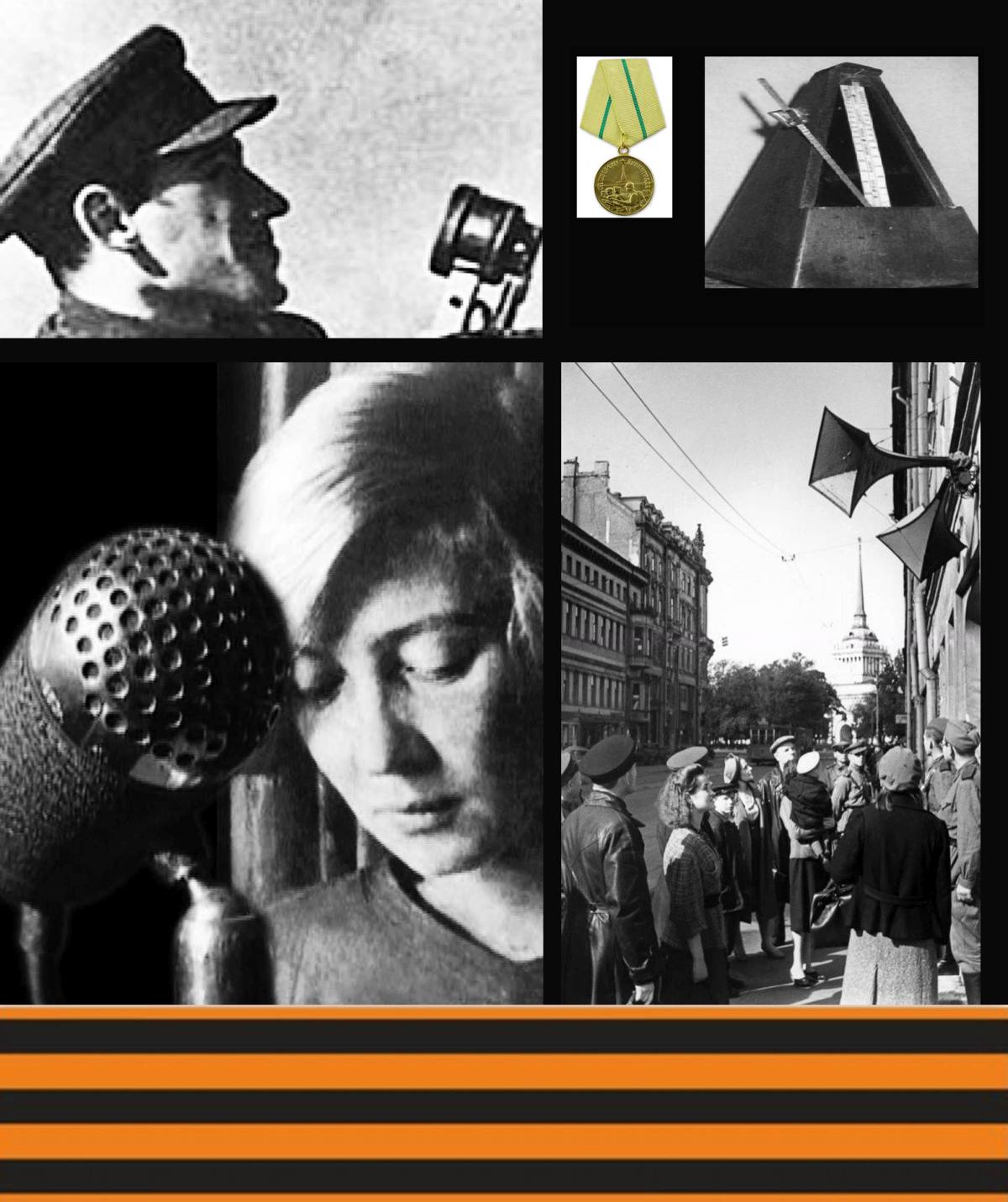

с Ленинградского фронта, 1942-й.

«Блокадная Муза» Ольга Берггольц.

Медалью «За оборону Ленинграда»

были награждены все работники ленинградского радио.

Метроном… К его ударам в дни блокады

прислушивались все ленинградцы.

В те дни радио было ленинградцам порой дороже хлеба…