![]()

В его блокадных стихах любая, даже самая малая деталь абсолютно точна — да, не надумана, не приблизительна, а лично им увидена, прочувствована, пережита. Например, навсегда запомнил, как с двоюродной сестрой каждый день ходил на Неву, за водой: выстоишь очередь у проруби и, если даже в небе фашистские самолеты, на берег не спешишь, ждёшь, пока воду в ведре сверху схватит ледовая плёночка — не то на подъёме немного расплещешь.

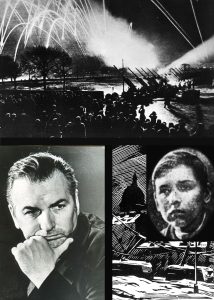

«СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ САЛЮТ!

СЕГОДНЯ ЛЕНИНГРАДЦЫ ПЛАЧУТ…»

Так написал Юрий Воронов,

достойно прошедший через всю блокаду,

которая 27 января 1944 года завершилась.

ДО ВОЙНЫ он стихов не писал. А весной сорок второго вдруг потянуло к рифмам, к строкам… На листке отрывного календаря за сорок третий год сохранилась запись: «Сегодня по радио передавали моё стихотворение «Письмишко в Германию». Читал артист Лузанов». На другом листке: «Читал по радио стихотворение «Над Невой». Учил читать артист Ярмагаев. Мучился со мной…» Он сам понимал, что вирши слабоваты. Но однажды вдруг сложилось:

ДО ВОЙНЫ он стихов не писал. А весной сорок второго вдруг потянуло к рифмам, к строкам… На листке отрывного календаря за сорок третий год сохранилась запись: «Сегодня по радио передавали моё стихотворение «Письмишко в Германию». Читал артист Лузанов». На другом листке: «Читал по радио стихотворение «Над Невой». Учил читать артист Ярмагаев. Мучился со мной…» Он сам понимал, что вирши слабоваты. Но однажды вдруг сложилось:

Нас немцы называют: «мёртвый город».

Но где когда был мёртвым нужен стих?

А здесь — сквозь грохот бомб и лютый холод

он, славя павших, жить зовёт живых…

***

КОГДА началась война, Юра перешёл в шестой класс. Учился в 189-й, жил на улице Петра Лаврова, около кинотеатра «Спартак». Там, на крыше, тушил зажигалки. Две неразорвавшиеся, к ужасу мамы, хранил дома, поэтому, допустим, стихи «Бомбёжка» — из собственного опыта. Помните первые строки:

Сначала — тонкий свист над головою.

Потом удар. Потом тебя качнёт.

Потом земля над домом и тобою

встревожено ворочаться начнёт…

Главная его задача в группе самозащиты заключалась в том, чтобы, услышав сигнал тревоги, бежать во двор и крутить сирену. Ну и, конечно, вместе со всеми помогал разбирать завалы, откапывать людей…

Юрий Петрович рассказывал мне, как в сорок первом, 25 ноября, возвращался из булочной, уже подошёл к своему двору, и вдруг впереди — взрыв! (А ведь объявления тревоги не было, как потом выяснилось, всего один самолёт в город прорвался). Забежал Юра во двор: клубы пыли ещё не осели, его флигель ещё осыпается, а под развалинами — вся семья… Маму и бабушку удалось откопать живыми, их увезли в госпиталь, а добраться до брата и сестрёнки всё никак не могли… Ночью Юру увели в убежище, но он снова вернулся к развалинам, снова копал, копал… Потом копал вместе с отцом (батальонным комиссаром, которого вызвали из Кронштадта) и прибывшими с ним матросами. Брата и сестру нашли только на пятый день… Вот откуда стихи:

Я к ним подойду. Одеялом укрою,

о чём-то скажу, но они не услышат.

Спрошу — не ответят… А в комнате — трое.

Нас в комнате трое, но двое не дышат.

Я знаю: не встанут. Я всё понимаю…

Зачем же я хлеб на три части ломаю?

И другие стихи:

Я забыть никогда не смогу

скрип саней на декабрьском снегу.

Тот пронзительный, медленный скрип:

он как стон, как рыданье, как всхлип.

Будто всё это было вчера…

В белой простыне — брат и сестра…

В его блокадных стихах любая, даже самая малая деталь абсолютно точна — да, не надумана, не приблизительна, а лично им увидена, прочувствована, пережита. Например, навсегда запомнил, как с двоюродной сестрой каждый день ходил на Неву, за водой: выстоишь очередь у проруби и, если даже в небе фашистские самолеты, на берег не спешишь, ждёшь, пока воду в ведре сверху схватит ледовая плёночка — не то на подъёме немного расплещешь. И вот строчки:

…Не думайте, что лезут зря под пули.

Остались — просто силы берегут.

Наполненные вёдра и кастрюли

привязаны к саням, но люди ждут.

Ведь, прежде чем по ровному пойдём,

нам нужно вверх по берегу подняться.

Он страшен, этот тягостный подъём,

хотя, наверно, весь — шагов пятнадцать.

Споткнёшься, и без помощи не встать,

и от саней — вода дорожкой слёзной…

Чтоб воду по пути не расплескать,

мы молча ждём, пока она замёрзнет…

Помните стихи: «Девчонка руки протянула // и головой — на край стола… // Сначала думали — уснула, // а оказалось — умерла…» — так это случилось в соседнем классе. Или другие: «На окнах — грязь, наплывы льда // и кипы серых писем всюду: // и неотправленных — туда, // и неразобранных — оттуда…» — так это они, ребятня, действительно помогали разбирать на почте письма за четыре месяца и разносить по адресам. Или: «Здесь князь Таврический когда-то // встречал июньские закаты. // Теперь в Таврическом саду // мы собираем лебеду…» — да, в том саду, недалеко от школы, собирали они лебеду, щавель, крапиву… А в Летнем саду сажали турнепс, и иногда лопата ударялась о зарытые ящики с садовыми скульптурами…

***

В НОЯБРЕ сорок второго, хотя четырнадцати лет ещё не исполнилось, получил комсомольский билет (по специальному постановлению ЦК ВЛКСМ ленинградцев тогда принимали в комсомол не с пятнадцати, а с четырнадцати). Первое комсомольское поручение: в Соляном городке помогал разбирать разрушенное здание… Вступил в комсомольский бытовой отряд. Конечно, тогда, во вторую блокадную зиму, эта работа была уже не такой, как в первую, полную трагизма:

…Они добром и словом врачевали,

бойцы — из бытотрядов над Невой.

Ведро воды — и люди вновь вставали!..

Пусть говорят, что нет воды живой.

Да, помогали обессилившим, поднимали блокадные огороды, валили за Парголовом лес, учились… Однажды, в декабре сорок третьего, после уроков пришли в Дзержинский райисполком, где всем им вручили медали «За оборону Ленинграда». Ну а до паспортов ещё надо было дожить:

В блокадных днях мы так и не узнали:

меж юностью и детством где черта?..

Нам в сорок третьем выдали медали,

и только в сорок пятом — паспорта.

И наконец в сорок четвертом, 27 января, наступил самый счастливый день, который потом он вспоминал всю жизнь:

За залпом залп

Гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем

Цветами пёстрыми цветут.

А ленинградцы

Тихо плачут.

Ни успокаивать пока,

Ни утешать людей не надо.

Их радость

Слишком велика –

Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика,

Но боль

Заговорила и прорвалась:

На праздничный салют

С тобой

Пол-Ленинграда не поднялось…

Рыдают люди, и поют,

И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе

Салют!

Сегодня ленинградцы

Плачут…

Нет, совсем не зря спустя годы, когда вышел его сборник «Блокада», другой замечательный поэт — Сергей Орлов сказал: «Книга Воронова после блокадных стихов, созданных Ольгой Берггольц, может быть, одна из самых сильных книг о времени героическом и трагическом для великого города».

***

МЫ БЫЛИ знакомы с давних пор. В январе 1959-го, после того, как Новгородский обком партии объявил меня, журналиста местной «молодёжки», агентом «Голоса Америки», пришлось ехать в Москву, а там — первым делом обратиться за помощью к редактору «Комсомольской правды» (до этого он редактировал ленинградскую «Смену») Юрию Воронову. Быстро уловив всю абсурдность обвинения, Воронов тут же перезвонил секретарю комсомольского ЦК Лену Карпинскому, и тот, как мог (очень, в течение двух месяцев, ему в этом мешал партийный ЦК), всё же помог…

Потом прошли непростые четверть века. Я знал, что и Воронову испытать пришлось немало — после того, как он нажил лютого врага в лице председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного.

Снова мы встретились в начале 80-х. Юрия Петровича очень тянуло на родные невские берега. Однажды шли вдвоём по улице Зодчего Росси, и он вспомнил, как первой блокадной зимой оказался в госпитале, который размещался во Дворце пионеров. Конечно, до войны хорошо знал это здание, звенящее детскими голосами, а сейчас по обе стороны от парадной лестницы помещался морг, и великолепные залы, в том числе — расписанный палешанами, занимали палаты:

…Когда январский медленный рассвет

крадётся по проснувшейся палате,

мы знаем, что опять кого-то нет,

и ищем опустевшие кровати…

Окно выходило в сад, за ним просматривался Пушкинский театр, и вот как-то Юрин сосед предложил после Победы, в первую пятницу, встретиться за театром, на очень красивой и очень маленькой улице Росси — мол, там нельзя затеряться… На том и расстались… Увы, в назначенный день Юра никого там не встретил. И через год, и через два…

…Но в первую пятницу после Победы

я снова на улицу Росси поеду.

Мне надо с друзьями тех лет повидаться…

На улице этой нельзя затеряться…

В другой раз Юрий Петрович мне поведал, что как-то блокадной порой на уроке вместо сочинения написал про Ленинград «былину» и что дома с той поры хранит продуктовые карточки, которые остались «неотоваренными»… Во время наездов из Москвы свой старый двор Воронов обычно обходил стороной, потому что этого места боялся. Лишь два раза там побывал: один — когда привёл своих детей, другой — по просьбе Ефима Юльевича Учителя, который снимал фильм «Мы из блокады»…

В последние годы он занимал разные руководящие должности — в Союзе писателей, журнале «Знамя», «Литературной газете», но при этом, как и прежде, оставался абсолютно естественным, порядочным и «негромким» человеком, в котором, по его собственному признанию, «блокада засела навсегда»:

…Я не напрасно беспокоюсь,

чтоб не забылась та война:

ведь эта память — наша совесть.

Она, как сила, нам нужна…

И очень гордился, что на бывшей Средней Рогатке, над входом в Памятный зал музея-монумента, золотом выбиты его строки:

О, КАМНИ! БУДЬТЕ СТОЙКИМИ, КАК ЛЮДИ!

Сам-то Юрий Петрович Воронов и в блокаду, и после неё всегда был именно таким, однако подорванное в жёстокую пору сердце, увы, остановилось рано. Слишком рано…