![]()

Меньше чем через полгода он ушел. Много чего и много для кого оставил. Для местных нарциссов, например: «Бедны те люди, которые не умеют смеяться над собой…», для меня — всё собрание на Портале.

Памяти Герцмана

(Капустник)

Борис Тененбаум, Владимир Янкелевич, Григорий Быстрицкий, Марк Фукс

Выпускающий редактор

Выпускающий редактор

Необходимое предисловие

Прошёл год как ушёл Юлий Петрович Герцман.

Мы продолжаем публиковать в «Мастерской» его «Экспромты» — собрание заметок, афоризмов, реплик, размышлений и шуток, записанных в разные годы в гостевой книге. Я переработал примерно половину исходного материала, так что читатели, благосклонно принявшие «Экспромты», ещё получат удовольствие, читая следующие выпуски. А читателей «Семи искусств» ждёт в ближайшем номере встреча с великолепной герцмановской прозой. Но сегодня, в грустную годовщину, мы дадим слово тем авторам, кто был знаком с Юлием Герцманом, общался с ним, переписывался, дружил…

* * *

Поздней осенью 2016-го пришла горькая весть, что Юлий Герцман тяжко болен. Слово «смертельно» не произносилось, но… как-то повеяло холодом. Тогда родные и друзья — все люди пишущие — решили сделать для его поддержки подборку текстов: рассказов, воспоминананий, статей, стихов. Так появился созданный Элиной Герцман, дочерью Юлия, сайт: «Festschrift в честь Юлия Герцмана».

Кроме того, отдельным Word-файлом был скомпонован увесистый (в распечатанном виде — на триста с лишним страниц) том «Дружеское подношение Юлию Герцману», составленный из произведений авторов Портала. Не думаю, что Юлий, при его тогдашнем состоянии, всё от корки до корки прочитал, но вводные стихи, включая «Нравоучительные попрёки Юлию Герцману от Владимира Янкелевича» и сонеты Бориса Тененбаума его точно позабавили и растрогали… Что и требовалось.

А в это время редактор… Да простят мне читатели профессиональный цинизм. Услышав о тяжёлой болезни нашего автора я тут же… бросился заниматься его рукописью. Да, да, да — чтобы успеть. Тут вот какая история.

На нашем Портале опубликованы, пожалуй, все художественные произведения Ю. Герцмана, написанные им в нынешнем веке (и речь, разумеется, о первых, авторских публикациях, не о бесчисленных, в т.ч. пиратских, перепечатках). К концу 2016-го мы опубликовали всё, кроме одной большой повести (даже, пожалуй, романа) — «Гербарий». Самого крупного и самого, на мой взгляд, значительного произведения автора. А причина задержки (рукопись была у нас уже очень давно) — до обидного мелкая, мелочная и сугубо техническая: в романе немало фраз и целых диалогов, сказанных по-латышски. Юлий Петрович написал их так, как мог написать на своей клавиатуре, содержащей 26 английских букв. Беда в том, что в латышском алфавите — 11 дополнительных букв с диакритическими знаками. Специалист компьютерщик, полиграфист, или верстальщик нашёл бы способ записать латышские фразы правильно, по-латышски. Юлий Герцман был выдающийся специалист, но… не в означенных почтенных ремёслах. Да ему, знавшему язык, и так было понятно, что написано. А вот читателям, подозреваю, — не очень. Долго ждал я подстрочных переводов и правильных начертаний. А когда понял, что не дождусь, начался египетский труд: в окошке гугл-переводчика (спасибо, что он есть) слово за словом варьировались-подставлялись буквы, пока комбинация оных не «стреляла» в латышское слово, а фраза из слов — не приобретала какой-то смысл, уместный в данном контексте. Любители комбинаторики смогут оценить объём и увлекательность этой работы. Но… к моей искренней радости «Гербарий» вышел в декабрьском выпуске «Старины» в самом конце 2016-го…

* * *

Большое видится на расстоянии. Уверен, творчество Ю. Герцмана ещё привлечёт внимание литературоведов, войдёт в научный оборот, попадёт в гербарии хрестоматий. Давать оценки — не моё дело (моё дело — готовить тексты к публикации, проверять орфографию и пунктуацию, расставлять как должно всякие тире и дефисы, вылавливать опечатки и делать форматирование; о литературном редактировании текстов такого класса, разумеется, речи не может быть). Так вот, давать оценки не буду, скажу лишь, что писатель Юлий Герцман ушёл непростительно рано, не написав и малой доли того, что мог. Не будем забывать, что Юлий Петрович был финансовым директором крупной транснациональной корпорации. Карьера — звёздная, даже будь он урождённым американцем, а не иммигрантом, приехавшим в Америку отнюдь не в юношеском возрасте. А ведь это лишь в мыльных операх высшие руководители большого бизнеса только и знают, что играют в гольф да нежатся на Карибах. Герцман работал как лошадь до самой последней своей болезни. И умер. Всё, что написано им, писалось в выходные, урывками, в свободное время, которого всегда мало. Эх, выйди он на пенсию, да с крепким здоровьем — ясное дело, что писал бы. И какие, какого уровня тексты! Мы никогда уже их не прочитаем… Приведу слова читателя, сказанные о «Гербарии»:

Принялся читать Антошу Чехонте, оказалось — Чехов.

* * *

И ещё несколько слов в изрядно затянувшемся предисловии. Какой сделать данную, мемориальную публикацию? Мнение авторов, с которыми мы советовались, было единогласным: капустник. Да, in memoriam, к дате. Да, грустно. Но меньше всего сам Юлий хотел бы чинно-академического траурного Gedenkschrift. Кто-кто, только не он. Так что, единодушно мы с авторами решили — будет весело!

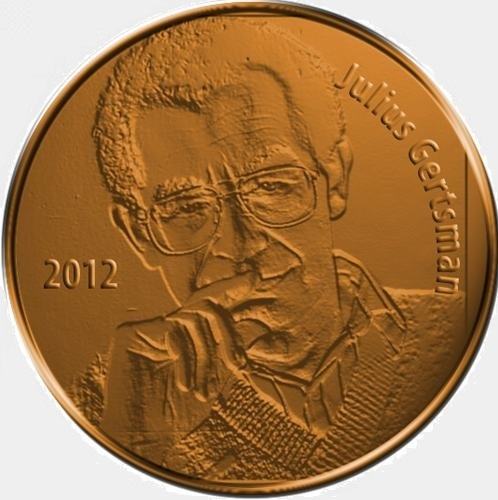

Часть нижеследующих текстов Юлий Петрович успел прочитать, часть написана специально к данной публикации. И (предваряя вопрос) последнее: золотую медаль в честь (ныне скажем: в память) Юлия Герцмана изготовил в 2012-м году —

Владимир Янкелевич

Юлик, дорогой,

За неосторожность всегда приходится расплачиваться. Что ты сделал неосторожно? Ты еще спрашиваешь! Ты писал отклики под нашими графоманскими писаниями, и мы тут же нахально сочли себя поднявшимися до твоего уровня классика русской словесности.

Нравоучительные попрёки Юлию Герцману от Владимира Янкелевича

Родясь почти что вровень с полувеком

Вдали от центров мировой культуры,

Ты мог бы стать приличным человеком…

Но разве устоишь против натуры!

Тебя б от водки оторвать, от лени,

Помыть, побрить, идейно подковать —

Зря не терял бы время в КВНе,

Номенклатурным членом мог бы стать.

В России хаос общего разброда,

И ты за счет еврейской головы

Мог быть оплотом русского народа,

Премьером был бы ты бы… Но, увы!

Легко играя мыслей пересвистом,

Слова переставляя так и сяк,

Прослыл бы залихватским публицистом —

Зачем экономистом стал, босяк?

С такою ста́тью, мужественной грацией

Секс-идола, надежды Голливуда —

Зачем-то закопался с диссертацией,

Чего-то там АСУчивал… Зануда!

С таким-то голосом, певучим, сладким

На радио бы взяли на ура.

Ты мог бы рекламировать прокладки —

Попёрся в юмористы… На херá?!

Владея непростым и редким даром:

Лишь бросив взгляд, скумекать что и как —

Трудиться мог в психушке санитаром,

Зачем свалил в Америку, мчудак?

С таким умищем, спрятанным под шляпой,

С таким, как твой, IQ-потенциалом

Мог стать (чем чёрт не шутит?) Римским Папой

Или по крайней мере кардиналом.

Но в целибате жить не захотелось,

Не привлекало выбривать тонзуру.

И вместо Ватикана в Лос-Анджелос

(Дыра-дырой!) подался явно сдуру.

Дорожек ещё столько вправо, влево,

Куда б ты мог по-быстрому сходить…

Ну, например, с британской королевой

Роман безумный, страстный закрутить.

И с ней, на тройке, с гиканьем и свистом,

По снегу гнать коней лихим карьером…

Какого чёрта стал ты финансистом?

И не простым, а главным офицером?

Наука, блин, умеет много гитик.

Но ты… Ну ладно, выбился в начальство —

Остановись!.. Так нет, ещё и критик

Литературный. Экое нахальство!

Зачем тебе дешёвая известность?

В писатели полез неосторожно

И в результате — русскую словесность

Без Герцмана представить невозможно.

Без тонко саркастичного рассказа,

Неповторимой “герцманской” манеры…

Ты навострился в классики, зараза!

А как же коллектив? Какого хéра?!

Борис Тененбаум

Сонет, посвященный Юлию Петровичу Герцману

Исторический факт: Герцог Веллингтон однажды подошел к палатке, где офицеры штаба обсуждали его. Он сказал им:

— Если уж говорите обо мне за глаза, могли бы по крайней мере называть меня «мистер Веллингтон».

— Сэр, — возразил дежурный офицер, — как можно называть «мистером» Цезаря?

Люд пишущий вообще-то очень склочен.

Бранят друг друга, не жалея сил,

Но и средь них один критерий прочен:

«А Герцман что? Ругал или хвалил?»

Заметь, мой друг, ты славен здесь не званьем,

Не прозвищем, не титулом каким,

А только ядовитым обаяньем,

Столь тесно слитым с именем твоим.

И мы к тебе привязаны всем сердцем,

И в этом англичане — нам пример:

Есть имена повыше званья «герцог»,

Как показал британский офицер.

Скажи, мой друг — какой ты «мистер Герцман»,

Когда ты злоязычен, как Вольтер?

Сонет о критике

Ю. П. Герцману

Издателям обычно всё до фени,

Редакторов — пучок на четвертак,

Читатель же охоч до всякой хрени.

Литература. Всё-то в ней не так…

И думаешь — да ну их всех в болото.

И пусть тебя читатель обругал.

Тебе ж не надо от него похвал?

Да если б он хоть понимал хоть что-то…

И автор, вмиг впадая в обалденье,

Копается в словесной кутерьме,

Как нравится ему его творенье!

Он думает, что он — как Мериме…

Покуда не прочтёт неодобренье,

Уложенное в медленное «Ээээ…»

Во-первых, я хочу извиниться, что задержался с отзывом — непорядок в созвездии Тау Кита, где два шарлатана решили побороться за власть, а куча пожилых состоявшихся людей внезапно возбудилась настолько, что стала бегать в поисках микрометров для измерения, а насколько же микрон продавец Бруклинского моста менее жуликоват, чем духовная дочь Золотой Ручки. Ничего-то у меня не вышло, вернулся в пенаты обтрепанный, зато могу поблагодарить Бориса МарковичаТененбаума и оценить по заслугам его работу.

Конечно же, самым удачным произведением является Посвящение «Сонета о критике» — не сам Сонет, прошу обратить внимание, а именно Посвящение. Две мощные дюзы повторяющегося знака препинания, поставленного после инициалов, буквально возносят десять неповторяющихся (!) букв в горнюю высоту, достигая вершин мощного полифонического гамадрила.

Конечно, читатель понимает, что удержаться на такой высокой ноте нравственного накала очень тяжело, и автор не обманывает ожидания читателя. И не удерживается.

Уже второе упомининание Посвящения снабжается т. н. смайликом, придающим тексту не обоснованную, но расслабляющую амбивалентность. Написано, дескать «наш друг», но смайлик подсказывает: может и друг, да не наш, а, скажем, тамбовской популяции, состоящей из Люпус Вульгарис, пенсионера Кумарина (Барсукова) и ансамбля ложечников местной филармонии. С другой стороны, тот же лукавый смайлик намекает: может, действительно, друг наш, но он не Герцман, а предположим, конь в пальто или сам (чем черт не шутит!) Валерий К.

Художественное падение на этом, между тем, не останавливается, и на робкий вопрос, заданный известным своей застенчивостью и деликатностью, собеседником, а нельзя, мол и мне… хоть изредка… следует суетливая скороговорка, что, мол, извините, дяденька, черт по трезвянке — я же не пью! — попутал, наобещал невесть что невесть кому, а теперь, вместо того чтобы писать сонеты достойным личностям (вам! вам! благодетель и надёжа наш!) вынужден тратить последние рифмы на… Понятно, в общем.

Отсюда следует любопытный вывод: если бы Аркадий Белинков мог встретиться с пионером Бобой Тененбаумом, то возможно, и не пришлось бы ему проходить через круги ада в поисках падшего советского интеллигента, а сидел бы он себе спокойно на лавочке рядом с Агнией Барто, и они бы на пару сочиняли клеймящие стишочки.

В целом, однако, следует указать, что цикл сонетов, безусловно удался. Коэффициент э-э-э-овости существенно ниже, чем у подавляющей массы стихов лауреатов конкурса «Самопал-2016», что позволяет с полным основанием рекомендовать цикл к запрету в качестве основного и дополнительного чтения в курсе: «Основы православной культуры потливости ног».

Юлий Герцман

* * *

Ю. П. Герцман, к сожалению, редко публиковался. Но вот эта его новелла — Литература, с большой буквы. Отзывы пропускаю — среди них много идиотских. А вот что думал на эту тему автор:

Ну вот, бурный поток закончился, и автор может приступить к поклоном. Безусловно, приятно, что через четыре года после публикации на Портале и через полтора года после выхода книги, этот рассказ нашел двух благодарных читателей в Израиле. Приятно также, что к доброжелателям я могу добавить Кагана, Полянскую, Разумовскую и Избицера, чье собственное творчество служит гарантией адекватности оценки. Мне бы очень хотелось присоединить к этому списку Тучинскую, но — увы! — она эмигрировала и желание останется втуне. Отставив в сторону имена друзей, которые, к моему счастью, пристрастны, я с удовольствием поблагодарю незнакомых «просто» (вот ведь дурное слово-то!) читателей. Дорогая Ксения, а где я могу найти и самостоятельно подсчитать «лайки» — это ведь мечта графомана! Радует прирост поголовья Зайцевых: раньше здесь гулял только М., теперь уже и А. — очевидно, экология Портала способствует размножению, и я не сомневаюсь, что вскоре их дополнят У., Д. и К. Зайцевы. Гражданина, анонимно укорившего меня во враждебности к прежде агрессивному, а теперь прогрессивному блоку НАТО, спешу успокоить: меня и раньше если и интересовали блоки, то только “БТ”, “Элиты” и “Союз-Аполлон”, а теперь я и вовсе влачу безблоковое существование и опасности для эстонского народа не представляю. И, наконец, отдельная благодарность — Виктору Ильичу Френкелю, ибо лучшего рекламного агента не найти! Теплая реакция двоих израильтян вполне могла бы пройти мимо внимания других, если бы не страстная инвектива В. Ф., который, обычно, не упускает ни одной возможности лягнуть меня. Тут, к его изумлению, выяснилось, что «Недоигранная партия» ускользнула от бдящего ока, и он поспешил исправить упущенное. Дорогой Виктор Ильич, другой бы затаил в душе хамство и назвал, скажем, героя следующего пасквиля на действительность Виктором Фурункелем, но я ограничусь благодарностью и пожеланием не забывать меня и впредь: очень помогает популярности…

И добавлю собственное мнение. Глупо, конечно, в сотый раз говорить, что о вкусах не спорят, и что у всякого читателя есть право на свое мнение, и что остроумие — это не cтолько то, что сказано, сколько то, что услышано.

Но, поскольку право на собственное мнение есть и у меня, то та все-таки скажу, что в описываемой истории рассказчик, человек умный, ироничный и вполне вроде бы понимающий правила нелепого фарса — советской действительности, внутри которой он живет — вдруг натыкается на ситуацию полного отчуждения. Он, со всеми своими талантами, отброшен и отторгнут — отторгнут по определению, заранее, до всякого рассмотрения, по простым правилам нерассуждающего имунного отторжения — и оказывается ниже даже по сравнению с истинным отбросом общества. Зато своим, а не чуждым…

Я думаю, что в этой истории грубый фарс каким-то незаметным образом вдруг переходит в высокую трагедию.

И вопрос тут разве что в том, планировал ли автор по всем правилам тонкого мастерства такой эффект, или это у него само собой получилось, как снайперски точно пойманное отражение правды?

Марк Фукс

Периодически, главным образом в канун праздников или после публикаций чего-нибудь нового, сотворенного им или мной, мы с Юлием Петровичем Герцманом обменивались посланиями.

Года полтора тому назад, когда Юлий Петрович был уже совсем плох, его родные и близкие, друзья и товарищи решили сделать ему подарок: каждый написал несколько слов другу и поставил на специально созданную для этой цели интернет-страницу что-то из своего.

Я опубликовал там свой «Халом», который Юлий Петрович в своё время оценил и счёл возможным сделать посвящение этой вещи ему.

Ниже приведено одно из моих писем Ю. П. по случаю его возвращения в Гостевую после долгого отсутствия в ней.

* * *

Дорогой Ю. П!

Рассказывают, что в те времена, когда мы с вами ещё мечтали о простеньких номерах в отелях черноморского побережья Крыма и Кавказа, на санаторских пляжах Гагр или Ливадии порой наблюдалась занимательная картина.

Лениво устроившихся в шезлонгах супруг министров и любовниц адмиралов пробирала внезапная нервная дрожь, охватывал секундный паралич, затем мышцы дам расслаблялись, глаза затуманивались, слух их обострялся и улавливал несущийся от тела к телу, резонирующийся в головах и усиливающийся по пути шелест, оформлявшийся в радостную весть:

— Гафт на пляже!!!

Такова была сила искусства и воздействие московских евреев украинского происхождения на утомлённых солнцем!

Совершенно аналогично как по силе воздействия, так и по эффекту было ваше недавнее появление в Гостевой портала Д-ра Берковича.

Озабоченные решением неотложных мировых проблем, начинающие и давно начавшие любители пера, чернил и клавиатуры из числа завсегдатаев этого органа замерли во внимании и испытали чувство близкое к абсолютному удовлетворению.

— Герцман в Гостевой, — с радостью в голосе сообщил мне по СКАЙПу геноссе из одной из Земель Федеративной республики.

Нет необходимости уверять вас в том, что я рад любой весточке от вас в т. ч. и этой.

Обнимаю вас.

Марк Ф.

* * *

И ещё одно, по случаю кулинарного открытия.

* * *

Ю. П. Герцману

Второго мая 2015 года почта принесла мне интересную записку от Ю. П.

Привожу её целиком:

«Дорогой Марк,

хочу поделиться с вами мелким кулинарным открытием. Я вчера готовил жаркое из баранины с морковью, луком, специями и рисом. Пловом это не называю, потому что дилетант и на святое название не покушаюсь. Так вот, когда я залил рис водой, то, подумав, влил туда еще полстакана бренди. Результат превзошел ожидания. Как любили говорить хазары: а михаи.

Юлий»

Послание такого рода и содержания многого стоит.

Почему?

Прежде всего, оно указывает на степень доверия в отношениях между людьми — не с каждым и не всегда делятся своими кулинарными победами, чай, не Центральное телевидение!

Дальше.

В нём содержится завуалированный комплимент и воздание дани уважения адресату: мол я «дилетант и на святое название не покушаюсь, что я расшифровал так: «это ты, проведший молодость в Ташкенте, специалист по плову, а я только учусь и буду рад маленькому твоему поощрению своим поискам в мире баранины, специй и бренди».

И еще подкупает: исторический экскурс в историю Хазарского каганата с замечательным выражением «а-михаи», что означает на повседневном «благодать».

Замечу, что Ю. П. относится к той категории людей, общение с которыми не только почетно и интересно, но приятно само по себе.

Начало нашему общению положил Портал «Заметки по еврейской истории» под редакцией Доктора Е. М. Берковича, на Форуме которого, начиная с 2008 года я с любезного позволения редакции помещал свои воспоминания.

Форумы по своей форме устарели, сейчас им на смену пришли блоги, но в то время они были своего рода самиздатом и позволяли автору сделать маленькую заявку о себе.

К своему удивлению я обнаружил, что выставляемое мною читается и порой находит сочувствие.

Среди обращавших на мои тексты внимание и сочувствующих был и маститый автор Портала и его окрестностей Ю. П. Герцман.

Впоследствии, когда я перешел в более высокую лигу авторов, дорогой Юлий всегда в связи с каждой публикацией щедро находил несколько добрых слов по моему адресу.

Оценки Ю. П. дорогого стоят, ведь помимо богатого и насыщенного жизненного опыта, он еще располагает школой настоящего старого КВН, а авторитет КВН-щиков в моём поколении и в моей среде располагается на самой высокой ступени жизненной шкалы.

Когда наши отношения со временем изменились по качеству, стали доверительными и дружескими, я, при всей непохожести наших биографий, обнаружил много общих точек, обусловивших это.

Ну, прежде всего, мы ровесники.

Хотя у нас обеих фамилии немецкого происхождения и, судя по всему, наши предки «не сами пришли в Российскую империю, а это она пришла к ним», присоединив к своим владениям часть земель, примыкавших к её Западу и Югу (копирайт — Л. Парфёнов).

Мы оба увидели свет в Украине и знаем, что такое «косинець» и «трикутник».

Когда Юлий прислал мне для ознакомления своего рода автобиографические записки, меня поразило то, насколько хорошо, даже в мелочах, он знает быт и нравы, традиции еврейской семьи и улицы.

Мы оба провинциалы, сформировавшиеся как личности в столицах союзных республик, а это значит, что мы по-особому понимаем, знаем и ценим помощь и внимание метрополии.

Написав блестящий «Полёт Шмуля», Ю. П. обозначил себя как знатока и тонкого ценителя Востока, и я как ташкентец в прошлом, оценил это произведение на воздухоплавательную тему.

Ю. П. окончил звёздный Рижский Институт Инженеров Гражданского Воздушного Флота — мечту нашего поколения, и это действительно многое значит. Об этом замечательно сказано у Ю. П. в «Бурсе-Лицее».

До самого последнего времени мой Ташкентский ирригационный институт не предоставлял мне особых поводов для гордости, но недавние выборы в Узбекистане вознесли на самый верх — на должность Президента выпускника моего Ирригационного, так что дорогой Юлий Петрович, вы можете убедиться в том, что лучшие президенты получаются из ташкентских инженеров-ирригаторов.

Теперь, прожив значительную часть нашей жизни, очевидно и мы знаем, что блестящих писателей и звёзд телевидения готовил Рижский институт ГВФ, а президентов готовит Ташкентский институт инженеров ирригации…

Григорий Быстрицкий

“Бедны те люди, которые не умеют смеяться над собой…”

(Ю. Герцман)

Я познакомился (заочно) с Герцманом в сентябре 2014. Он откликнулся на мой первый рассказ:

«Очень хорошо. Чувствуется авторский голос — не написано, как сочинение, а именно рассказано одаренным и сильным человеком».

Я тогда еще не понимал, кто есть кто на Портале. К сожалению. А то бы сразу начал гордится отзывом ТАКОГО МАСТЕРА. Собственно, и в сетевом журнале первый раз напечатался, порядков местных не знал и даже не подозревал, что на комментарии принято иногда отвечать. Публиковаться в Сети меня вполне неожиданно надоумил Янкелевич, когда мы с ним совсем не литературно занимались военно-инженерными изысканиями вдоль границы с Газой.

Потом Юлий вместе с Тененбаумом откликнулся на мою очередную потугу в области нехудожественного творчества уже не комментарием, но ответной статьей, где были такие строки:

«Нужно ли говорить, что я буквально впился глазами в вашу отповедь и буквально глотал её (причмокивая от удовольствия!), пока не был обескуражен нижеследующей фразой…»

Дальше шел традиционный базар про Крым, где я впал в необычную серьезность и даже изрек некую сентенцию: «… в благополучной Америке умные, тонкие, эрудированные, интеллигентные ее граждане — в далеком прошлом советские люди, из двух зол (ядерная угроза для Израиля и положение с Крымом) выбирают второе. Хорошо. Как вам угодно».

А потом мы стали общаться по скайпу и почте. Я чувствовал родственную душу и по КВН-овскому прошлому, и по стремлению к легкости изложения, нередко с самоподкалыванием, но всегда безоговорочно признавал за ним лидерство и в литературном и в юмористическом отношениях. Что, впрочем, он воспринимал не то что неодобрительно, но как-то без удовольствия.

Безусловно, Юлик деликатнее и тоньше меня, как и подобает быть настоящему мастеру. Если я НИКов обзывал кличками и даже «погонялами» и никогда не общался с ними, он говорил:

«Увы мне, не только с вашими друзьями, но и с вами не знаком. Вы же у нас местный Гюльчетай».

А чего стоит отзыв на НВК: «По-моему, это очень хорошо написано»? Песня просто… Особенно, если учесть что это едва ли не единственный комментарий под её статьями (про Гостевую не знаю), а «Портреты и зарисовки» появились несколько позже.

Он не нравоучал высокомерно:

«Голицины не Рюриковичи, а Гедиминовичи. Это я так… образованность показываю. Оргвыводы из моего замечания делать не следует».

Но бывал и достаточно твердым, не сказать беспощадным:

«Я — человек, не синагогствующий… С чего Вы взяли, что у Вас есть монополия на определение принадлежности к народу? Если же Вы полагаете, что религиозные евреи образуют отдельный от остальных евреев народ, то это, боюсь, не признак сильного интеллекта. Мы — я имею ввиду не соблюдающих обряды — евреи по праву рождения, а не по соизволению или правилам какого-то мудреца ребе Муни из Хацапетовки, и не Вам нас этого права лишать, и не Вам разделять народ на настоящих и фиктивных».

В январе 2017, уже зная некоторые подробности, написал ему: «Юлик, дорогой, с Новым годом! Держись там, в своих америках! А то и приезжай погостить в первопрестольную, примем тебя как положено. А то некоторые гости все сомневаются по-лакедемонянски: со щитом они или на Ш поменять…»

Меньше чем через полгода он ушел. Много чего и много для кого оставил. Для местных нарциссов, например: «Бедны те люди, которые не умеют смеяться над собой…», для меня — всё собрание на Портале.

Борис Тененбаум

Из ненаписанных мемуаров. Встав на вахту…

Время идет. Значительная часть жизни остается позади, прошедшее — так или иначе — хочется осмыслить, но как-то никаких особых идей на этот счет не появляется. Однако я заметил, что при чтении работ моих друзей и/или коллег — будь то проза, или их исторические исследования, или интереснейшие мемуары — какие-то аллюзии на собственные воспоминания всё-таки появляются.

Иной раз буквально одна фраза служит чем-то вроде «кнопки включения» — и вспоминается что-то, что было пусть даже отдаленно, но похоже на то, что мои друзья выделили в своих текстах.

«Встав на вахту…»

* * *

“Короче, эффект я ему сделал положительным …”

Ю. Герцман, “Обида”

Где-то в начале 70-х я перестал бриться. Была в этом настоятельная производственная необходимость — студентом 3-го курса факультета «Управление» МАИ я перешел на новую работу: перестал быть чертежником в КБ А.Н. Туполева, а стал младшим преподавателем автоматики в авиационном моторостроительном техникуме.

И образовался при этом переходе непредусмотренный эффект: в КБ мой непосредственный начальник звал меня не иначе, как полным паспортным именем — Борис Мордкович. Делалось это в ярко выраженном отрыве от именования прочих чертежников — те все были Тани, Миши да Коли — а я вот непременно с отчеством, на которое ставилось еще и ударение.

Ну, я как-то привык.

Но на новом месте работы студенты взяли моду называть меня просто Боря — что, собственно, было и немудрено, потому что я был их старше года на два-три — но подрывало субординацию.

В итоге мысль завести себе бороду стала выглядеть разумным делом — и это действительно помогло: теперь без особого напряга я именовался Борисом Марковичем, по крайней мере в классе…

И вот веду я урок — как вдруг в дверь стучат, всовывается ко мне лохматая голова, и звучно так шепчет:

— Боря, есть дело!

Голова, естественно, живет не сама по себе, а принадлежит студенту из старшей группы, который вертится у нас в лаборатории двигателей и за «автоматический зачет» по мелочи нам помогает.

Выхожу в коридор, спрашиваю:

— В чем дело?

— Он текёт! — отвечает он мне.

— Течёт... — вношу я машинальную поправку, и спрашиваю, — Да что течёт-то?

— Самолет!

Чувствую, что у меня начинается легкое головокружение: самолет у нас один, называется он “Миг-17”, стоит у нас во внутреннем дворе перед лабораторией — я-то его вчера ночью туда и привез — но он был списан для учебных целей, выпотрошен, освобожден от всего хоть в малейшей мере полезного, и течь из него просто нечему…

Иду во двор, подхожу к самолету — о да, течет. Уж и лужа собралась, и судя по запаху — похоже на керосин.

Немедленно звоню напарнику, Витьке.

Мы с ним делим обязанности: я ведаю автоматикой, а он — механизмами и моторами. Понятно, что в авиамоторном техникуме моторы важнее вспомогательной автоматики, и что спрашивать о причинах протечки надо его, а не меня — но дело в том, что Витька недавно женился, и с тех пор регулярно опаздывает на работу.

Причину же опоздания объясняет тем, что спит у стенки, при попытке выбраться из кровати неизменно наталкивается на супругу, и в результате задерживается минимум на полчаса.

Понимаю, сочувствую — но делать нечего. Бегу к телефону, звоню ему домой, описываю ситуацию — и о чудо, минут через двадцать он появляется в лаборатории и бежит к самолету.

Покрутившись вокруг него с пару минут, и ткнув пальцем туда и сюда, поворачивается ко мне и, сильно побледнев, говорит, что самолет заправлен … Hо не заземлён…

Таким образом, у нас на руках потенциально пожароопасная ситуация — а через забор от внутреннего двора расположен цех номерного завода с неофициальным названием “Салют”.

Поднимаем тихую тревогу: я отпуская своих студентов из класса, Витька выгоняет всех наших помощников из лаборатории, и пытаемся сообразить — что же нам делать?

Самолет приволокли накануне ночью.

Буксировали по Шоссе Энтузиастов с аэродрома в Жуковском, при милицейском и пожарном сопровождении, при всех выправленных бумагах, которые я и выправлял — и с тех пор твердо знаю, что при провозе негабаритного груза разрешение на провоз по высоте дает одна организация, а по ширине — совсем другая. И это, как ни странно, имеет смысл, потому что ширину лимитирует туннель или пролет моста, а вот высоту — провеска кабельной сети.

Что до пожарной инспекции, то ее должны были сделать сегодня (поближе к вечеру), или завтра — после принятия всех необходимых мер предосторожности, включая заземление.

Bсе вроде бы было сделано аккуратно и точно — но мне и в голову не могло придти, что самолет окажется заправлен…

Срочно вызываем начальство.

На сцене появляется завлаб и два старших преподавателя — наши с Витькой непосредственные начальники, заместителями которых мы и являемся — но решить что-то не получается. Начальство есть — но лидера не находится…

Однако буквально через минуту на пороге лаборатории возникает Семен Исаакович, личность в нашем техникуме легендарная.

Начать с того, что по положению он был старше всех преподавателей, и что он — один из авторов профильного учебника по авиамоторам, по которому учатся студенты. Но это чисто номинально — ибо он не один из авторов, а один-единственный, а все остальные, люди начальственные, просто подписались, и став соавторами, пробили учебник в министерстве.

Директор нашего техникума без Семена Исааковича — будучи человеком политически правильным, но в бюрократических вопросах неискушенным — бумаг старался не подписывать.

Так что в рамках нашей организации Семен Исаакович занимал должность, которая по-русски называется “умный еврей при губернаторе”, a по-английски — “crisis manager”.

И вот, появляется он на пороге, орлиным взором окидывает сцену происходящих событий, и немедленно берет управление на себя.

— Сколько там топлива? — спрашивает он Витьку.

Тот честно отвечает, что не знает — потому что, во-первых, с самолета свинтили абсолютно все датчики, во-вторых, электричества на нем нет и в помине, и в-третьих, если б там какой-то аккумулятор и забыли, то не дай бог его тронуть — к парам подтекающего горючего нам только искры и не хватает.

Семен Исаакович, ни секунды не колеблясь, отдает распоряжение: открыть бак, горючее сливать в ведра, и таскать эти ведра в подземное хранилище, которое было у нас устроено для реактивного мотора, снятого с вертолета и поставленного на стенд для лабораторных прогонов.

Пустить в ход насос мы не решились — шланг к нему был и короток, и ненадежен.

В общем, по поговорке — глаза боятся, а руки делают — перетаскали мы все, что было в самолете, в это самое хранилище, а осушенный «МиГ» привели в должный порядок, заземлили, лужи все тряпками высушили, асфальт/бетон на дворе хорошенько вымыли — и теперь уж к нам никакая пожарная инспекция не подкопалась бы.

Однако возникла другая проблема: наш стендированный двигатель, хранилище горючего мы тал ловко пополнили, должен был назавтра заправляться более традиционным способом: ожидалась заправочная цистерна, и надо было каким-то образом объяснить, откуда у нас эдак с полторы тонны лишнего топлива.

Семен Исаакович нашел решение и здесь: мы с Витькой, как самые молодые, были оставлены в лаборатории на всю ночь, и изо всех сил гоняли реактивный двигатель, питавшийся от хранилища.

Рев стоял — не приведи господь. Мы, наверное, распугали всех ворон, гнездившихся в радиусе пары километров в округе, и преуспели — сожгли почти все. Заправочная цистерна хоть и обнаружила у нас избыток топлива, но всего-то в три сотни литров.

Семен Исаакович, однако, сказал, что и из этого можно извлечь положительный эффект — и написал бумагу, из которой следовало, что молодые лаборанты, Витька и я, встав на вахту в честь уж не припомню какого съезда КПСС, проводили лабораторные эксперименты так замечательно, что сэкономили государству эти самые три сотни литров горючего.

Через месяц нас наградили грамотой, и премией — по-моему, по десятке на брата. Пропили мы ее в тот же день, всей лабораторией — за исключением Семена Исааковича.

Конечно, мы для веселья были ему не очень подходящей кампанией — а к тому же он еще и не пил.

Владимир Янкелевич

Сплошные проблемы

Что-то я приболел. Сильно падает давление. Встаёшь — крыша едет. Мозги не варят, мысль ускользает, не ухватить…

А мысль была о том, что мир разбалансировался. Стал писать об этом Юлику — ничего не получается. Нет Юлика…

* * *

Не так давно на любой вопрос можно было ответить: «Спросите у Юлика, он знает». Как говорил про него один мой иерусалимский приятель:

— Он, признаться, порядочный… хахам.

И почему-то всегда немедленно пояснял:

— Хахам — это мудрец, а не то, что я прочитал в твоих глазах.

И вот сейчас мне не у кого спросить, а вопрос важнейший:

— В мире явно нарушилось равновесие! То население перебегает из одной части света в другую, как будто их там ждёт гефилте фиш, приготовленные моей тётей… То смерчи и тайфуны проносятся, как торговки с Молдаванки там, где их никогда не было… Да еще сплошной политический шум и размахивание оружием! В чем дело?

— Перестань размазывать слова по языку и слушай. Человек — это весы. И мир — это весы. На одной чаше лежит добро, на другой зло. И если вторая чаша перевесила, значит на чаше добра что-то потеряно.

— Так что потеряно и что нам делать?

— Друг мой, в какой несгораемый шкаф ты упрятал стыд? Нет с нами Юлика, вот и стало в мире меньше добра и мудрости, а я сижу и слушаю твои глупости… Если равновесие не наступило, значит не появился вместо него никто, так в мире дыра и осталась…

— Так может для равновесия уменьшить зло?

— Может, может. Только не спрашивай «Как?» у Янкелевича. Он обязательно ответит: нужно уменьшить зло — выгнать Иран из Сирии…

* * *

… Сижу, пишу Юлику… Из крана капает вода. Я устал… Бессонница.

* * *

Бывает так, что человек устал…

Вот телефон висит немного косо,

Из крана нудно капает вода…

А в голове как гвоздь —

вопрос вопросов:

Что делать? И как быть?..

— Всё, знаешь, суета…

Та самая, единственная жизнь

Сквозь пальцы протечёт.

— Да сколько, сколько там осталось?

— А было много, или так казалось?

Да видно в математике просчёт.

И лампа светит так назойливо зачем-то,

Да в телевизоре Добрынин всё маячит,

Что лучше б пил иль шил, но вот — не захотел!

Фонтан он не заткнёт, не жди такой удачи…

Найдется ль кто-нибудь, кто соль ему насыпет

На раны, на язык, кошмар, как надоел!

— Ну ладно, а вот ты? Он хоть поёт, пень старый…

— А я… Что я? Я где-то там служил…

— То было так давно, пора внести в анналы.

Сегодня что? Что нынче совершил?

— Я вспомнить не могу,

Нет, не припоминаю…

По телефону много говорил…

И принял, кажется, почти ведерко чаю…

— Но ты ответь — ты жил?

— Наверно… Я не знаю…

Вопрос-ответ…

Не квадратура круга…

Вопрос-ответ,

что проще может быть…

— Ты как в игре,

спроси совета друга!

— Я бы спросил,

да некого спросить.

Нашел в фэйсбуке у Марка Фукса ссылку на материал, помещенный в память Ю.Герцмана. Перечел — и буквально услышал голос моего ушедшего друга. Адекватно пережитому при этом мне на бумагу не выложить, но однажды это уже сделал большой поэт, С.Я.Маршак:

С. Маршак

* * *

Т. Г.

Люди пишут, а время стирает,

Все стирает, что может стереть.

Но скажи, — если слух умирает,

Разве должен и звук умереть?

Он становится глуше и тише,

Он смешаться готов с тишиной.

И не слухом, а сердцем я слышу

Этот смех, этот голос грудной.

Кому, интересно, удалось попробовать коктейль «Тройка»? Подумал, прикинул по печени и пошёл в холодильник. Шведка есть, пыва нет и сильный дождь… Ехать в магазин -ломает. Ладно подождём. Обидно, что нельзя выпить за Автора. Как-то так.

«Обидно» смешная память о Ю.П.Герцмане здесь: http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer12/Gercman1.php

P.S. Хороший рассчёт был с немцем- после «Тройки» отдавать по курсу было некому…Впереди славные, лихие, смертельные- мёртвые петли 90-х…погуляли.

Поступила жалоба от читателя: включенный в текст видеоролик не хочет проигрываться. Мы проверили, да, к сожалению это так. Фрагмент из прекрасного фильма «Не горюй», поминки Левана, можно посмотреть только зайдя на сайт ютюба. Пришлось заменить встроенный ролик ссылкой. По которой не каждый кликнет. Жаль, этот видео-фрагмент (по моим ощущениям) уместен в нашем капустнике, точно передаёт настроение людей, приславших в редакцию свои воспоминания о Юлии Герцмане.

«Опустела без тебя Земля», дорогой Петрович!

«Вот и все. Осталась фотокарточка. С просьбою в глазу. От которой, коридором крадучись, я остаток жизни прохожу». Так всегда бывает после смерти больших людей… казалось бы ни в чем не виноват… но все же все же все же… «Любите нас, пока мы живы».

1. По поводу капустника: устная версия байки о «заправленном самолете» была рассказана Юлию по Скайпу, и очень его развлекла: она оказалась как бы развернутой иллюстрацией к его мимолетно оброненной фразе: «… “короче, эффект я ему сделал положительным …”

…». Байко-обмен входил наши с ним разговоры, и был бы я поумней — записывал бы похожие истории, рассказанные им: такого рода «абсурдизм» был очень в его стиле.

2. По поводу двух сонетов: это просто дружеский обмен шпильками. Было даже добавлено, что вот — Толстому и Дюма посвящено по одному сонету, а тебе, Юлик, целых два — за что мне и было обещано положительное упоминание в мемуарах. Кстати, «… положительное упоминание …» — парафраз одного из рангов писательской таблицы Э.Казакевича — «положительно упомянутый».

3. По поводу «патоки» — мы дружили, я им искренне восхищался — но после новеллы «Недоигранная партия» http://berkovich-zametki.com/2010/Zametki/Nomer1/Gerzman1.php стал смотреть на него другими глазами. Повторю то, что сказал ему тогда: «… в этой истории грубый фарс переходит в высокую трагедию …» — и я не знаю, как он это сделал. Какая уж тут патока — мне хотелось снять шляпу (которую никогда в жизни не носил) настолько это было выше всего, что он делал раньше. Мой добрый приятель оказался писателем калибра, допустим, М.Азова — это надо было как-то осознать …

Теперь, когда его нет, я осознаю это еще больше …

«По поводу двух сонетов: это просто дружеский обмен шпильками. Было даже добавлено, что вот — Толстому и Дюма посвящено по одному сонету, а тебе, Юлик, целых два»

А не забыл ли уважаемый автор, что всего, общим счётом, сонетов получилось три. В последнем выпуске «Экспромтов» есть фрагмент Вашего разговора с Юлием, где вы написали ему один сонет, а он потребовал второй «Два. Что я — не еврей, что ли?». В результате самый первый в зачёт как-то не пошёл и… Вот он, самый первый и, похоже, забытый.

Гуляешь вот по Англии. Oдин.

И смотришь, как страна в войну летела,

И вдруг тебе какой-то господин

Вставляет шпильку — да ещe за дело.

Ежу ведь ясно — как бы Боллинброк

Сумел бы заседать в Палате Лордов,

Коль он не пэр? Ну нет, таких рекордов

В Британии не водится. Не мог.

Не мог бы это делать “баронет”.

И “сэр” не мог бы — это титул личный.

Лорд был барон. Xоть, правда, не столичный.

A все равно — душе покоя нет…

Придется Герцману писать теперь сонет,

В сознании ошибки неприличной.

Выпускающий редактор

— 2018-05-13 15:24

==

Действительно, «… сонет про пэра, который не-пэр …» я забыл начисто. Темп обмена шпильками был высок — партнер спуску не давал, так что импровизации делались на лету — и потому легко забывались.

С твоей подачи, Боря, в пятый раз перечитал «… партию» и комменты. Наткнулся на неожиданный: «Смешно очень получилось с откусывание некоего органа…И. главное — остроумная авторская ремарка по поводу этого события. ЧУВСТВУЕТСЯ ЗНАНИЕ ТЕМЫ».

Представляю, как Юлик повеселился…

Г.Быстрицкий: «… Представляю, как Юлик повеселился…».

==

Внешне — да. Особых иллюзий относительно рода человеческого он не питал, и вообще был на редкость терпим к идиотам. Однако — на круг, и оставаясь наедине с собой — наверное, испытывал и некую горечь.

Капустник — смеяться бы надо. Сегодня сидел за столом с двумя друзьями Юлия. Было хорошо, то и дело смеялись. Вспоминали и Юлия. Теперь прочитал капустник. Грустно. Но чувство встречи с чем-то хорошим только усилилось.

«… Не говори с тоской: их нет, / Но с благодарностию: были …»

Год с нами нет Герцмана. Не он первый и, конечно, не он последний. Но не хватает именно его. Ион Деген был необычайным человеком. Но он был из более старшего поколения, а Юлик был свой, наш ровесник, наш друг.

«Нет памяти о прошлом. Суждено

Всему, что было, полное забвенье».

Но мы его помним, и пока помним, он с нами. Вот за эти столом он сидел, когда приехал в Израиль.

— Юлик, что предпочитаешь, какой напиток?

— Я захватил коньяк, такой уж у нас на Калифорщине народный обычай…

Обычай был хорош, как и коньяк, кстати.

Он уехал, и больше мы не встретились. Жаль.

Спасибо тем, кто готовил этот выпуск. Память — это дорогого стоит. Это не всем удается.

Юлику удалось.